2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年01月の記事

全65件 (65件中 1-50件目)

-

受験便乗商品

先日の「合格祈願祭」で、生徒達に食べさせようと思って、例の「うカール」だとか、「Kit Kut」だとか、「Toppa」だとかを買い込んだ。生徒達は面白がりながら、食べてくれたのであるが、昨日、コンビニでエースコックのカップラーメンで凄いのを見た。「英・数・国(えー・すー・こっく)がわかる?」だ。センスがいいのか悪いのか分からないぞ(笑)

January 31, 2007

-

3月24日の陽気

今日は季節はずれの暖かさだった。今日の空気や日差しの感じ、あれは中3の受験が終わって、達成感や悔しさや寂しさ、様々な感情が複雑に入り混じった中での、つかの間の「空っぽ」、あれにそっくりだった。日付で言うなら、3月の24日頃の日差しだった。思いっきり気合を入れてなければならないのに、一瞬違う世界に飛びそうになった。危ない危ない・・・(でも少し心地よかった)

January 30, 2007

-

間違い稽古

歌舞伎の世界には「間違い稽古」という言葉がある。人は間違いをするものだから、間違いをしないように訓練するだけでなく、間違ったときに芝居の流れを壊さないように、間違いをした後の処理をあらかじめ練習しておくのだそうだ。さすが歴史のある伝統芸能は奥が深い。「人間」というものを分かっている。「ミス」は「失敗」は起こりうるものだという視点からの指導はとても大切だ。伝統芸能に学んでおきたい。中学生はまだ精神的に幼いので、我々大人より緊張やパニックに弱い。そこを考慮し、できるだけ緊張やパニックに強くしておく訓練も積ませておきたい。試験当日に受けてしまう、いつもと違った「違和感」と戦わせておくのである。私はそういう訓練の一環として、受験直前に、受ける学校と傾向の違う問題をやらせることにしている。傾向の違う問題だけではなく、難易度もとびっきり高い問題の方が効果が高い。とびっきりというのはどれくらいかというと、偏差値55の学校を受ける子に偏差値70の学校の問題をやらせるのである。馬鹿げていると思われるかもしれない。でも私はこれをとても効果が高い訓練だと思っている。本番で失敗しやすいタイプは、受験する学校に対して学力の余裕がない子と、几帳面な子に多い。私の経験では圧倒的に女子が多い。気合や真面目さが裏目に出るのだろう。そこで生徒たちに、めちゃくちゃに難しい、そういう問題をやらせてみる。はっきりいって手も足も出ない。それでも、取れるところを探し出し、1点でも多く取れるよう四苦八苦させるのである。たいてい弱気な子と真面目な子がまずこれを拒絶する。潜在意識が思いっきり拒否するのだろう。しかしこれは拒絶する子ほどやらせておきたい訓練だ。何回もやらせるわけではないが、こういう訓練をしておくと、傾向が変わっても、当日パニックになっても、リカバーしやすい。「あのねえ、こういう訓練をしておくと当日失敗することが減って、パニックにならないんだよ」という指導者の「暗示」も含めて、直前の「対策」としては不可欠の訓練だと私は考えている。いよいよ「大詰め」だ。

January 30, 2007

-

あとわずか

中3の私立高校受験まであと僅か。他県には「私立高校入試」のハードルが高くないところもあるようだが、奈良県は県立と同じくらいか、それ以上に高い。しかも、大抵の子が奈良県内の私立と、大阪か京都の私立の2校を受験する。奈良県の東大・京大の進学率は全国一位で、センター試験の平均点も大層高いのであるが、その理由の一つは、「私立高校受験」が鍛えの場となっているからだと思う。例えば、県で一番の進学校と言われる奈良高校の受験をしようと思えば、併願の私立受験で西大和高校、四天王寺高校、清風高校などの進学校に合格しておかなければならないというような暗黙の了解が存在する。それは、安易に受かりやすいだけの学校の受験が許されないような雰囲気で、併願私学の方が第一志望の公立より難しいことはざらだったりするのである。それらの私立に合格させるためには、文部科学省の指導要領外の指導が必要になる。英語で言えば、私は完了不定詞も、分詞構文も、過去完了も完了進行形も教えてきた。(中学生に完了進行形を教えないことはとてもいびつなことだと個人的には思う。)他の塾でもやっているところは多いだろう。(と思う)そんなところが奈良県の生徒の学力の高さにつながっていく原因の一つなのだろうが、その分、中学生の高校受験の負担は高くなる。そのように公立並み、いやそれ以上に大変な私立入試がいよいよ始まるのである。最後の一週間の過ごし方は受験勉強数ヶ月分以上の重さがあると思う。自分の弱点を最後の最後まで補強していくことが大切だ。授業でも、解説だけではなく、生徒たちが「まとめ」の作業をする時間をとることも多くなった。私も生徒たちの答案を観察してまわり、その場でコンパクトに解説してゆく。またメンタルな鍛えも必要で、本番での焦りからくる「失敗」を少なくするトレーニングもしなければならない。モチベーションを上げるトークも、励ましも、ユーモアも、叱咤も全部組み込まなければならない。とにかく最後の一週間は「小宇宙」が如き展開が必要なのである。

January 30, 2007

-

さてどうしようか

新中1と中3が定員になってしまった。今後の広告が難しい。「新小5、小6、中2だけ募集」なんて書くのも間抜けな感じがする。それとも、口コミにだけ頼って広告はストップしようか。しかし本格的な入塾のシーズンを前にして、広告を入れないというのも今後のことを考えるとよくない。『チラシ』というは、目の前の生徒の数を増やすためだけのものではないからだ。安易に考えず、知恵を絞って「ベスト」に近い解答を導きだそう。

January 29, 2007

-

合格祈願祭

今日の合格祈願祭は何というか言葉にできないくらい凄かった。ちょっとここには書けないけれど。やってよかった。「祓い」というのは凄い文化だと思う。日本人の叡智だといってもいいのではないか。「文化」というとお叱りを受けるかもしれないが、そういう表面的な側面から見ても素晴らしい。そしてまた「祝詞」というのも素晴らしいと思う。古い日本語はどうしてあんなに説得力があるのだろう。ああいう日本語が駆使できるようになりたい。 さあ、エネルギーを充填し、ネガティブな感情を祓った。高校受験を駆け抜けよう!!

January 28, 2007

-

今日は盛りだくさん

今日は朝から入塾説明会だ。おそらく今日で中3が定員となると思う。今日の様子を見て次回のチラシの原稿の内容を再検討しなければならない。昼からは中3の生徒たちの『高校入試合格祈願祭』を行う。本来ならば、神社仏閣へお参りをして祈願するのがよいのだろうが、今、中3にそういう時間をとらせることは難しい。一分一秒を惜しんで勉強しなければいけない時だ。だから、神社の宮司様に塾に来ていただいて、教室に祭壇を立て、正式に祭式を行っていただくことにした。不安な気持ち、焦る気持ち、イライラする気持ち、などそういうネガティブな気持ちを祓い、心安らかに闘志が燃やせる状態でラストスパートを乗り切ってもらいたいと思う。「祓い」とはそういうものだと勝手に解釈している。彼らのためにできることはなんでもやってやりたいのである。

January 28, 2007

-

学生アルバイト

春になったら、学生のアルバイトを雇いたいと思っている。現在、我が塾は講師暦10年以上の指導者しか授業を担当していない。そのことは広告にも記し、セールスポイントにしているのであるが、私は学生講師を否定しているわけではない。むしろ、優秀な学生講師の力というものを誰よりも知っているつもりである。今までに数多くの素晴らしい学生講師と出会ってきた。そのかけがえの無い学生生活の一部を、生徒を教えることにのめりこみ、打ち込んでくれた優秀な頭脳とバイタリティを持った彼らとの仕事はたまらなく刺激的だった。優秀な学生講師は生徒たちの熱狂的な支持を受ける。若いというのは素晴らしいことである。それは神様が与えてくれた特権なのか、多少の経験不足は「若さ」がカバーしてくれる。「若さ」が放つエネルギーが彼らを惹きつけて放さない。優秀な若者というのは、そういうエネルギーを放つのが上手いものなのである。そういうことを長年優秀な学生講師と接しているうちに私は理解した。私は学年運営をするときに、そういうエネルギーを最大限に利用した。誰よりも利用したと思う。見込んだ学生講師には大舞台を踏ませた。100人以上いる保護者会で私は学生講師にしゃべらせた。以前の勤め先で、学生講師に保護者会で話をさせていたのは私だけだったように思う。ある年、男性と女性の二人の学生講師に話をさせることにした。私を含めて3人の話者となる。自分ひとりで話をした方がよっぽど面倒がないが、二人を成長させたいという衝動にかられた。連日、深夜12時過ぎまで、私の前で保護者会の内容そのままを話させた。何度も何度もダメだしをし、練習させた。二人もよくついてきてくれたものだと今更乍ら思う。そういうことをやらせればやらせるほど、彼らはより強い光を放った。彼らが放つ光を浴びることによって、私もまた自己のマンネリ化を防ぎ、リフレッシュしていたといえる。ワクワクしながら仕事をすることができたのである。あのようなワクワク感は私自身のためでもあり、生徒たちのためでもある。だから進学塾SORAにも若いエネルギーを漲らせたい。もちろん私の基準はメチャメチャに高いので、妥協はしない。基準を満たすまでは生徒の前には立たせないが、彼らのひたむきさや、純粋さ、若さのエネルギーが、塾生たちをさらにやる気にさせ、伸ばしていくことだろう。新しい出会いに期待して私は春を待っている。

January 27, 2007

-

鉛筆で書く

新小6と新中1生対象の英語の補講授業を毎週土曜日に行っている。先週、シャープペンシルで皆が書きにくそうにしているので、急遽お知らせを作り、鉛筆か、0.7mm以上のシャープペンシルを持ってきてくださいというお願いをした。今日は全員がきちんと鉛筆を持ってきていた。ささやかなことであるが、こういうところがきちんとしている子たちは伸びる可能性が非常に高い。気持ちのよい授業だった。ただし、前回欠席した子にきちんと連絡が伝わらなくて、一人鉛筆の無い子がいた。こちらのミスだ。その子には、鉛筆を渡して、練習してもらった。そういうことはきちんとしなければならない。反省。

January 27, 2007

-

頑張れ!

今朝も中3の朝特訓。kazehaが少し早く塾に来た。ふと駐輪場を見ると、お父さんの姿が。挨拶に行くと、高3のお姉ちゃんが制服姿でピョンと車から降りてきた。これから私大の入試に向かうとのこと。いい笑顔だった。「勝てる時」の顔だったと思う。しっかりと力が出せますように。

January 27, 2007

-

合格しまし『た』

「マイナスの言葉」を吐き続けると『潜在意識』はそれに引きずられてしまう。『潜在意識』はくり返しの言葉や思考に影響を受けやすい。「あかん」「落ちる」「もう駄目」などということを口癖にしていると、心がそっちの方向へ行ってしまい、意味もなく不安に襲われてしまう。 で、私は中3の生徒たちにあるおまじないを教えた。 不安な気持ちが軽くなるおまじないだ。それはどんなおまじないかというと、明るい顔と明るいゼスチャーで「合格しました」と言うというものだ。完了形で言うのが最大のポイントである。「合格したい」とか、「合格しますように」では駄目である。精一杯の明るい顔を作って、両手をいっぱいに広げ、自分が本当に合格したところをイメージしながら、「合格しましたっ!」と言う。 これを何回も言ってるうちに少々の不安は飛んでしまうものだ。 これを生徒たちに言ったとき、彼らはニコニコしながら聞いてはいたが、このおまじないを心から信じている風にはとても見えなかった。しかし後日に何人かの生徒のコメントを読んでいると、友達同士で言い合っていて、効果がけっこうあるらしい。表情を作ったり、明るいジェスチャーを取ることは『潜在意識』を騙しやすい。『潜在意識』はそれらに影響を受けやすいのである。これらの「おまじない」はそれまでに溜め込んだ「マイナスの言葉」や「マイナスの思考」をリセットするのにちょうどいい。自分の願望をさも適ったかのように口にするのは、自己啓発等のセミナーでよく言われることである。 あらゆるものを動員してでも、彼らに「いい感じ」で受験してもらいたいと思う。 我が生徒たちは「いい感じ」で受験会場に向かいましたっ!

January 26, 2007

-

お金儲けとスピリチュアル

昨日、ある子(教え子:社会人)とのある会話で、「お金儲けやビジネスの世界が精神(スピリチュアルな)世界と融合してきたよね」という話になった。 それは「胡散臭いもの」に過ぎないのか、それとも本質的にそうなっていくのが正しい「進化」なのかは分からない。しかし、もしかしたら後者が正しいのかもしれないと思う今日この頃である。

January 26, 2007

-

充実した教材

来年度の各学年の教材はかなり充実したものになる。決定してから、いくつかいいものを見つけたのであるが、きりがないと言えばきりがないとも言える。自分達で教材を作ってばかりいたので、市販塾教材には疎かったが、よい教材を見つけるとウキウキしてくる。年間の教材費は少し高くなってしまったが、元々学問というのはお金がかかるものだというのも事実である。もちろん無駄なものはなく、厳選したものばかりだ。厳選した市販教材に、自作の教材も混ぜていく。来年度はもっともっと生徒の学力を伸ばしたい。

January 25, 2007

-

『気づき』の会話

昨日は昔の教え子と話す機会があった。春には就職をして社会へ出る子。素晴らしい才能を持った子だ。ただし本人はそれに半分も気づいていない。敢えてカテゴライズすれば、『社会性』というヤツが高く、繊細でいて、よく気がきくのである。塾の先生を本気でやればメキメキと頭角を表すだろうというタイプだ。 人は社会で出るまでには、自分の『輝き』について自覚しておいた方がよいと思う。『自分探し』の旅は自覚的にしておくべきだ。そうやったとしても『自分』を見つけるのは難しいのだけれど。 今日はそんな話も授業でしてみようか。

January 25, 2007

-

一ヶ月が一日

息子の成長が著しい。彼の一日は大人の一ヶ月だ。しっかり観ておかないと、かけがえの無い存在の成長の瞬間を見損ねてしまう。ビデオや写真で成長の記録を取ることもいいが、日常のふとした瞬間を見逃してはいけない。何気ない日常こそしっかり心に留めておきたい。

January 24, 2007

-

悩みの中1

中2の意識が日々高くなり、順調だということは先日書いたのであるが、中1が悩みの種である。こちらがこうあってほしいと期待する姿勢と現実の彼らとのギャップが甚だ大きく、困惑の日々だ。授業を進めようとすると、抜群のタイミングで「〇〇持ってくるの忘れました」と言う子。しっかり考えないでデタラメな答えを書いたりする子。集中力も低く、同じことを何度もくり返し言わなければならない。少し点数が上がると天狗になってしまい、次の試験では気が入らず、点数を下げる。(書いていると気が滅入ってくるぞ。)教える方がボロクソに言うのも何であるが、これを何とかしていかなければならない。そしてまた、継続していれば何とかなっていくものなのである。 「成長」というのは一気である。働きかけたことや、本人の努力は最初は何の変化の兆しも見せない。しかしあるとき一気に花開く。そこまでが辛いが、努力は続けられなければならない。諦めたらそのままとなるのである。 今日も頑張ろう。

January 24, 2007

-

進路

昨日、センター試験を受けた子の家に行き、受験校や進路のことについて話し合った。混乱の中にある状態から、できうる限りその子の考えの底にあるものを引き出し、私自身の思うことをほんの少しだけ添えて話をした。「押しつけ」にならぬよう配慮。進路を決めていくべきはその子自身だということを心に留める。話が終わって、その子の家を出たのが午前1時半頃。私は高校受験の進路指導が専門であるが、大学受験は本当に大変だと思う。高校生の進路指導をされてる先生方は大変だと思う。骨身を削っておられることだろう。ただしそれは「本気」の人だけで、骨身を削れない先生は無感情になって割り切るしかない。むしろそんな人の方が多いのかもしれないが、私は「骨身を削って」真摯に彼らに向き合ってあげられる人でありたい。もう最後はそれしか彼らにしてあげられることがない。頑張ってほしいと心から思う。 追記:ここ数日、高校生を教えておられる先生方のセンター試験前後のブログを敬意を表して拝読している。多くのことを学ばせていただいている。心から感謝したい。

January 24, 2007

-

勉強の真似事

この間入塾したばかりの子が熱心に自習に来ている。前から在籍している生徒たちの頑張りに影響されたのかもしれない。気持ちだけが前に出ていて、まだまだ空回り、今は「勉強の真似事」くらいのものかもしれない。でも「やる気」には火がついたので、これからしっかりチューニングが合ってくることだろう。『最初の一歩』を踏み出した子は強い。これからは先生のアドバイス一つが、今までと違い、大いなる「発見」となる。楽しみだ。精一杯「自分」に期待しろよ。

January 23, 2007

-

合格おめでとう

kazumaくん、おめでとう。よく頑張ったね。君は進学塾SORAの初めての『合格者』だよ。たった一人の中学受験、しっかり頑張り続けられたね。「素直なこと」は君の長所。「心がきれいなこと」は君の最大の宝物。これからも真っ直ぐに大きくなってね。これから親元を離れる6年間は君を大きく成長させるよ。たくさんたくさんこれからも学んでください。合格おめでとう。

January 23, 2007

-

教材展

今日は教材展に行く。ある会社の教材にたいへん興味がある。以前は自分たちで教材を作るだけだったので、教材展にはほとんど行く機会が無かったのであるが、教材を見ることは大変勉強になる。もっと早くこういうことをやっていればよかった。教材展ってその場で購入できるのだろうか?欲しいものはその場で手に入れられないと嫌な性分なのだ。 収穫に期待。

January 23, 2007

-

そりゃあ興味ないわなあ

中3、今日の社会の問題。『次のA~Dの写真で第一次世界大戦に関係ないものはどれか。』という問題で一枚だけB29の写真がある。正解はそれなのだが、女子はほぼ全滅だった。「これはね、機体が大きいだろう。1トンの爆弾を搭載して、長距離を飛べるようにと開発された飛行機なんだよ。だから人が写っていて機体の大きさが分かるような写真になっているし、爆弾もたくさん写っているだろ?そのことを伝えるためにこの写真を使っているんだよ。広島に原爆を落としたのもこの飛行機なんだよ」女子は「それが一体何?一枚の写真でそれを分かれと言うの?」てな感じだった。まあ男子校の問題だったのだけれど。暗記とは別に、資料を「読み取る力」は育てていかなければならない。こういう授業をもっともっと行っていくべきだろう。

January 22, 2007

-

中2いいぞ

中2が日に日によくなっている。新しい仲間が加わってさらにいい感じだ。授業も真剣に聞いているし、勉強もしてくるようになった。授業中のレスポンスがとてもいい。私を見つめる「眼」がいいのだ。これはめちゃめちゃに伸びる、そんな予感がひしひしとしてくるクラスになってきた。

January 22, 2007

-

師

教師、牧師、医師。「師」のつく職業というのは、人が失意の真っ只中にいるときに力になってあげなければならないのだ、という内容の文章をずっと昔にどこかで読んだ。そんなことを思い出す昨日と今日だ。私たちは生徒に、祈りながら言葉を絞り出しているときがある。大学受験メインの塾の先生方は一年で一番大切な日を迎えていらっしゃることだろう。私にも、私の手は離れたが、2日間にわたって勝負をしてきた教え子がたくさんいる。ここから先もまだまだ「勝負」が続く。そして今教えている中3の生徒たちがこれから「勝負」のステージに向かっていくことになる。「勝負」とは最後は他人とするものではなく、「自分自身」とするものなのだろうと思う。頑張れ、みんな。

January 22, 2007

-

納豆とごはん

今朝の朝食は納豆とごはんだった。納豆をかきまぜておいて、ネギを刻む。ネギを刻む包丁は軽く砥石で研いでおくと、ネギの切り口が美しい。卵の黄身だけを納豆に落とし、多めのネギをふりかけ、タレと辛子を入れ、混ぜる。卵の黄身が入った分を考慮して、ほんの少しだけ醤油をかける。温かいご飯を一緒にこれを食した。騒動が落ち着いてようやく普通に納豆が楽しめるのであった。データはねつ造されても、納豆が体によいことは間違いないので、積極的にこれからも食べたい。何より好きだし。納豆が美味しいと思える人でよかったと思う。

January 22, 2007

-

センター試験を受けた人へ

立ち止まっては駄目だ。次へ向けて動き続けよう。どんなに辛くてもそうしよう。上手くいってても浮かれるな。まだまだ『道の途中』。 『人は苦しみの中からしか学べない』

January 21, 2007

-

生徒達への言葉

昨日は中3の生徒達へ、よいタイミングで、よい言葉を発信することができたように思う。本当に毎日アンテナを張り巡らせておかなければならない時期だ。他のことでも忙しい時期であるが、優先順位の一番は絶対に中3だ。それ以外はあり得ない。

January 21, 2007

-

一世一代の講演会

今日、Hori先生が入塾の面談をしてくれた生徒のお母さんは、なんと真美ヶ丘から我が塾に通わせてくださる。奈良県南部の方にしか分からないことであるが、橿原市の塾に真美ヶ丘から通わせてくださるというのは尋常ではない。他にも我が塾には、奈良市、桜井市、新庄(葛城市)、香芝市からも通ってくれてる生徒がいる。今日のお母さんは私が昔、5年ほど前に、私がある幼稚園で行った講演会に参加された方で、そのときの私の印象が深くて、我が塾を選んでくださったそうだ。とても嬉しい。実はそのときの講演は私の一世一代の講演会だった。私は講演会をけっこうやってきたが、あの日、あのときの講演会は私のベストである。自分の力が100なら、あのときの講演会は150から200は出ていたと思う。講演が終わったとき、控え室にたくさんのお母様が来てくださり、私は囲まれてしまった。泣いてらっしゃる方もいた。一生忘れない講演だった。あんな講演をもう一度やりたいと思うが、なかなかできない。 ところで、この講演後、ある(私の中では)奇跡のようなことが起こった。もしかしたらそのこともいずれ書くかもしれない。

January 20, 2007

-

明日はチラシの入る日

明日もチラシを入れる。今年2回目のチラシだ。これ↓4つに折ってちょうど塾のロゴと説明会の日程がきちんと収まって見えるところがポイントだ。原稿はすべてワードで作成し、お気に入りの手書き風フォントを駆使している。次からはガラッとデザインを一新しようかと思案中。

January 20, 2007

-

土曜日のスケジュール

土曜日は一番忙しい。朝9時から12時まで中3の『朝特訓』昼1時から『小学生英語補講』続いて中3『英語』そして小5『英語』、小6『英語』、中3『社会』と続く。合計8時間の授業だ。

January 20, 2007

-

知識の総確認

いよいよセンター試験が始まったが、中3は今日も朝から『朝特訓』だ。今朝は英文法の問題の知識の総確認を行っている。「同意文書きかえ」「適語補充」「整序作文」の問題を徹底的に総復習だ。忘れてしまったもの、うろ覚えなものをあぶり出し、完璧なものにする。一人でもできる作業であるが、こういう徹底復習は個々の生徒の性格によってばらつきが出やすい。よって一斉にやらせて「ばらつき」を作らないようにするのである。地味だが、差がつくポイントだと思う。

January 20, 2007

-

今君たちは人生で一番成長しているときなのかもしれない

『不安』とは絶対最後まで戦わなければいけない。この時期になると、けっこう安易に進路を決めてしまう人がいるんだ。例えば併願の『私立』に合格しちゃうとね、一瞬もうここでいいかなとか思ってしまう自分がいたりするんだ。ちょっとだけ心に隙ができる。だからといって、公立の受験を止めちゃうわけじゃないけれど、モチベーションが下がったままになってしまう。こういうのが一番指導する側からすると怖い。一番「勝負の神様」にソッポを向かれてしまうパターンだからだ。 もう一度、自分の本当の『希望』が何だったかということを見つめなおそう。流されないようにね。私立専願で受験が終わってはしゃいでいる子を見ても迷っちゃ駄目。人は人。こういうときだけ人に流されるのはよくないよね。 君が全力を出し切れますように。kamiesu

January 19, 2007

-

センター試験を受ける君へ

頑張っていたのにもかかわらず、試験で結果が出ないのは、「入れ込み過ぎ」たか、「最後はジタバタしても仕方がない」といって歩みを緩めてしまったかのどちらかに多い。「入れ込み過ぎ」というのは競馬の用語だ。パドックで興奮状態を抑えられないやる気満々の馬は気持ちが空回りしてしまってレースでは遅くなってしまう。そういうのを「イレコミ過ぎ」といって、馬券を買うのを避けるようにするらしい。この状態になりやすいのは本番1教科目と得意科目だ。そして全体的には「緊張感」が引き起こしやすい。エンジンが温まっていないのに、いきなりフルスロットルを入れると調子を崩す。こういう状態にならないために一番大切なことは「前日の勉強」だと思う。「初見の問題」からあまりに遠ざかると、調子が狂いやすい。直前に見直しや暗記や繰り直しばかりやってしまい、初見の問題を本番で久しぶりに見ると、馴染めなくて焦りやすいものだ。だから全科目について、直前に「初見の問題」を目を通しておくことが大切だ。英語や国語の長文などは数日読まないと調子が狂う。専門ではないが、数学や化学だってそうだろう。(センター形式全問に目を通す必要はない)「今からジタバタしたって仕方がない」って言う人がいる。そんなのは嘘だ。最後まで「勝負モード」のテンションを保っておかないと駄目だと思う。「今からジタバタしたって~」なんて、そんなセリフをいう人は「勝負」から遠ざかった、少しばかり緩んでしまった人の言葉だと思う。ボクサーは試合直前、練習を休むが、試合当日は汗をかいてリングに上がっている。体を休めるために休息は必要だけれど、試合直前に「勝負モード」に完全に切り替えてリングに上がるのである。勉強に休息は必要ない。できるなら朝型にするなどの調整はあった方がよいけれど、休息は要らない。気持ちだけの「勝負モード」でもよくない。「勝負勘」を鈍った状態で「勝負モード」になると「入れ込み過ぎ」になってしまうのである。大切なのは「勝負勘」を失っていない状態の「勝負モード」になっておくことだ。そして何より最後まで気持ちを切らさない人の方が「勝負の神様」が微笑んでくれやすいものなのだ。 「神様」までちゃんと味方につけておこうね。 「絶対に、絶対に、絶対にあきらめない」Never, never, never give up!だよ。健闘を祈る。

January 19, 2007

-

生徒たちのノート

中3の生徒たちのノートの写真を撮らせてもらった。こういうのはとても嬉しい。 いつもこの時期思うのだけれど、受験が終われば、この子達とお別れなのだ。感傷的な気持ちになっている場合ではもちろんないが、受験までのカウントダウンは、「お別れ」までのカウントダウンでもある。

January 18, 2007

-

習熟度別クラスへの疑い(3)

『習熟度別クラス』はある意味「両刃の剣」だ。力量のない指導者が扱うと生徒に悪影響を及ぼす。一番の悪影響は「できる子はできるけど、できない子はできないまま」という状態になりやすいことだ。『習熟度別クラス』という「システム」自体が生徒を伸ばすなどとさらさら思ってはいけない。『習熟度別クラス」を採用するならば、あくまでも「システム」の長所、短所を知った上で、一人ひとりの生徒への働きかけを行う必要があると知っておかなければならないだろう。つまり『習熟度別クラス』という「システム」にプラスして、指導者の細やかな「働きかけ」があってかろうじて成り立つ程度のものだと知っておくべきだということだ。主観であるが、『習熟度別クラス』を採用している学習塾の多くは、この「システム」が競争意識を生み、生徒が伸びていくと安易に考えているように思う。「やはり競争でないと生徒は伸びません」なんて、したり顔で言っている指導者も数多い。それは間違いではないが、「競争」のシステムで活き活きと伸びるのは「トップ層」だけだ。「勝てる」期待があるから頑張れるのである。残りは「頑張ったって勝てやしないし・・・」という意識が芽ばえやすい。『習熟度別クラス』を採用するのであれば、そうなりがちな生徒達の心への「働きかけ」をしっかり行わなければならない。『習熟度別クラス』は、一見、生徒一人ひとりの学力に細かに対応した親切なシステムのようにも見えるが、生徒達にとって「優しくないシステム」なのだと思っているくらいでちょうどいいと思う。(つづく)

January 18, 2007

-

広告できた

今日は朝から6時間半かけて広告を作成し、仕上げるところまでいった。私のPCはB5ノートなので、編集がめんどくさい。春になったら、Windows Vistaを搭載したデスクトップのパソコンを買って、17インチのモニター2台つきで自室に置きたいなあなんて思ったりする。何はともあれ、広告は完成した。嬉しい。新入塾生の募集に関しては順調だ。新中3はほぼ定員。新中1もそろそろ厳しい。新中2はまだ余裕があるというところ。何とか考えていた定員いっぱいまでに春には到達できそうだ。体制が整っていないとやりたいことも思う存分にできない。地盤固めは大切だ。

January 17, 2007

-

しっかりと「重く」受け止める

冬期講習明けから入塾してくれた生徒達が初めて「復習テスト」を受けた。内容は「不規則変化動詞」の表。日本語だけが与えられていて、「原形」「過去形」「過去分詞」を書くテスト。全部で56問あった。(ちなみに「過去分詞」のことを「過去分詞形」という人がいるけれどあれはよくない)以前からの塾生達は満点か、1、2問間違いだった。以前からの子は、こういうテストのときはどれだけきちんとしておかなければならないかという「空気」を理解しているということだろう。「次これテストね」という一言で、「きちんとやらねばならぬもの」だと理解しているのである。軽く言った言葉でも、「重く」受け止められる子は伸びる。新入塾生の子たちも頑張って50問以上は合わせていたのであるが、2名だけ6割くらいしかできていない子がいた。50問以上できていた新入塾生は塾の「空気」を瞬時に読んでいたということだ。これはこれで凄い力だと思う。残りの2名はまだ「甘さ」が残っているということだろう。テストの結果からその2人に大変力があるは分かっている。できないということはない。入塾したときに「意識のチェンジ」がきちんとはできていなかったのだろう。最初の「伸び」はこの「意識のチェンジ」だけでできるものである。逆に言えば、そこができていないと伸びることは難しい。ここで「カミナリ」を落としてやらせても「意識のチェンジ」にはならないのでうまく指導していかなければならない。この「不規則変化動詞」のテストをうまく使って、2人の意識のチェンジをうまくやっていきたい。最初のテストを「不規則変化動詞」の暗記物にしたのも、実は意味がある。英語の学力はほぼ関係がなく、真面目にやりさえすれば誰でも良い点が取れる、エクスキューズが出来ない類のテストだからだ。「やってるのにできない」なんていう幻想は捨てなければならない。「やってないからできない」「自分は甘かった」ということを認めるところからしか成長はない。こういうことを受け入れる経験は子どもの頃の方がずっといい。大人になると頑なで、なかなか受け入れることができないものだ。学力を伸ばしながら、人としての基礎も学んでもらいたい。ちなみに、今日が『再テスト』の日である。1回目の合格点は「2問間違いまで」としてある。(甘いかな?)

January 17, 2007

-

暗唱できたよ

小5の男の子が二人、職員室へ来て、私に「中原中也」の暗唱を聞かせてくれた。緒形拳が朗読しても感動するのだろうが、子どもの暗唱する「汚れちまった悲しみに・・・」もやけにぐっとくる。この仕事をしていてよかったとこういうときに思う。

January 16, 2007

-

俺も「勉強魂」買いましたよ

先ほど廊下で中2のユウタ君(仮名)が、「先生、僕も『勉強魂』買いましたよ」と言う。『勉強魂』とはもちろんみかみ先生の新刊のことである。400点突破を目指すユウタ君(仮名)が、何と『勉強魂』を手に入れて、さらにパワーアップを図ろうとしている。ユウタ君(仮名)は今日授業がない。期末試験で高得点を狙うため自習に来ているのである。私のブログを見て、『勉強魂』を買うユウタ君(仮名)は今誰よりも学力を伸ばすことに貪欲だ。私達の指導があり、『勉強魂』があり、これでユウタ君(仮名)の成績が激伸びすることは決定した。嬉しい。

January 16, 2007

-

やっぱりツイてた

昨日、右手小指の爪を剥がしてしまい、「ツイてない」と書いたのであるが、一見ツイていないと思えることの中にもなかなか発見があるものだ。小指なんてそうそう使っているものでもないと思っていたが、意外なところで使っている。Enterキーと押すときしかり、顔を洗うときしかり、ちょいと頭を掻くときしかりである。柔道では小指はとても大切な指だ。相手の道衣は小指で掴むものなので、その重要性は分かってはいるが、日常生活でもこれほど大切だったというのは「発見」である。自分の肉体や心を、人は知らず知らずのうちに疎かに、無意識に使ってしまっている。それではいけない。自分の一つひとつの動きや思考を「自覚的」に使うようにしなければいけない。こういう努力は「自己改革」の第一歩だと思う。「潜在意識の書き換え」にはとても大切なアプローチだからだ。昨日は食事のときも全神経を舌に、口腔内に集中させ、全ての味にアンテナを向けてみた。車に乗り込み、シートベルトをし、キーを捻り、ギアをパーキングからドライブに入れ、ウインカーを出すいつもの所作を全て「自覚的」に行ってみた。夜、布団に入るときは、布団の重みや、顔に触れる空気の温度をいちいち確かめてみた。「日常」に流されて生活すると、どうしても行動が、心の奥にある(まだまだ未熟な)「プログラミング」に沿ったものになってしまう。どんなに忙しくても「慣性」で動いてはならない。(「感性」ではない)ちょっとわかりにくいことを書いているが、そういうことに気づけたので、小指は痛いが、やはり私はツイているのであった。以前に「ツイている」を連呼する人が嫌いとブログに書いたことがあるのであるので、控え目に言うが本当にそう思うのであった。

January 16, 2007

-

ツイてない日(泣)

私は猛烈にツイている運の強い人間であるのだが、今日は例外だ。ツイてなかった。朝起きたら下痢をしていた。腹は痛くないのであったが、相当にくだしていた。夕方、17名分のコピーをしようと、スイッチを押したら途中で紙切れ。「チッ」と思いながら、コピー用紙の箱を見た。箱が未開封。紐を切るハサミが見当たらない。で、もたもた。ようやく見つけ、紙をセット。すると途中でトナー切れトナーを換えようと箱から予備のトナーを出すと・・・これがまた厳重な梱包。ダンボールから無理やりテープを引き剥がそうとして引っかかり・・・ やってしまった。 痛ー。 右手の小指の爪を半分くらい剥がしてしまった・・・ 右手の爪をギターを弾くので伸ばしていたのが仇。 (でも小指は伸ばす必要なかったのに) 厄払いのつもりでこのブログを書いているのであった。 Enterキーを押すたびに痛いです。

January 15, 2007

-

妥協のライン

凄くネガティブなことを書くようであるが、「仕事とは妥協すること」であると思う。100%妥協なく仕事をするということはありえない。そんな言葉は「嘘」になってしまう。「締め切りがあるから妥協をする」、「予算が限られているから妥協する」、「コストとの折り合いで品質を妥協する」など、仕事をする上ではどうしても「妥協」というものとは無縁ではいられない。プロとして、あるいは経営者として、「よい仕事」をするということは、この「妥協」の部分をできるだけ小さくすることではないかと思う。塾を作るときに、ストイックにそういうことを考え、「妥協」の幅をできるだけ小さくしたつもりだ。自分自身を値踏みしたとき、私は自分自身のことを能力が低いとは思っていないが、何処の誰にも圧勝ができるほど優秀だとも思っていない。そんな自分が仕事の分野で「勝つ」ためには、つまりは何処よりもよい塾を作るためには、この「妥協」の幅をできるだけ少なくするしかないと考えた。だから、何かを見失い、「変節」したら一気に全てを失うと思っている。そういうことは常に戒めておかなければならない。

January 15, 2007

-

第一回入塾説明会

今日は平成19年度生の第一回入塾説明会だ。実際は冬の講習会を受講した子たちが入塾を決めてくれているので、感覚的には「第二回」という感じなのだけれど。全力でいい話ができるようにしたい。では行ってきます。

January 14, 2007

-

汚れちまった悲しみに・・・

土曜日は中3の朝特訓があるので、合計7時間の授業がある。それ以外でもあれやこれやと忙しいのでさすがにしんどい。習熟度別クラスの件については、今日はまとまった時間がとれないので、軽いネタを書きたい。小学生の国語はAki先生が担当してくれている。小学生の授業では、後々大きな力をつけるための「基礎」を鍛えているのであるが、国語は最重要科目といっていい。特に「暗唱」はとても大切な柱だ。「ゆとり教育」の補正の意味もあり、暗唱それ自体が頭脳を鍛えるのだと思っている。百人一首の暗唱から、詩歌の暗唱までAki先生は色々な工夫をしながら指導してくれている。生徒たちはとても楽しそうだ。 私は詩歌の暗唱をさせるにあたって、Aki先生に一つだけ注文を出した。 「いかにも文科省ご推薦のものだけじゃなくて、教師の独断と偏見でアクの強いものから、先生の好きなものまで覚えさせてください。例えば・・・中原中也なんてどうですか。」 というわけで、うちの小学生は「汚れちまった悲しみに・・・」なんて一生懸命覚えているのであった。 汚れちまった悲しみに今日も小雪の降りかかる汚れちまった悲しみに今日も風さえ吹きすぎる汚れちまった悲しみにたとえば狐の皮衣汚れちまった悲しみは小雪のかかってちぢこまる汚れちまった悲しみはなにのぞむなくねがうなく汚れちまった悲しみは倦怠のうちに死を夢む汚れちまった悲しみにいたいたしくも怖気づき汚れちまった悲しみになすところもなく日は暮れる

January 13, 2007

-

習熟度別クラスへの疑い(2)

主観も混じるのであるが、「習熟度別クラス」のデメリットは何といっても、「順位の固定化」が生まれやすいことだと思う。同じような成績の子を固めてクラスを作ると、どうしても順位の変動が少なくなりがちだ。時折、成績をぐんと伸ばす子はいるにはいるが、全体的には順位の変動がなく、ダイナミックさに欠けるのである。もちろん、全体の成績は伸ばしていた。しかし、母集団として(平均点が上がっていくなどの)成績が上がっていくということがあったのだが、一人ひとりの集団の位置、つまり「順位」が固定化されがちになる。こういうことが起こる原因は、「心理的な問題」ではないかと私は推測している。「習熟度別クラス」は、本人の成績や、母集団の中での位置を嫌でもくっきりとさせる。「成績表」は常に目にするわけではないが、習熟度別クラスでは、塾へ来るたびに成績が〇番目のクラスへ入っていかなければならないのである。そうすると、「俺の成績はこんなもの」「俺の頭の程度はこんなもの」「私の力はせいぜいこれくらい」という「認識」を潜在意識の奥へ奥へと日々インプットしていくのではないかと思うのである。「潜在意識」を動かすには日々くりかえしインプットすることが一番効果的である。鎖の繋がれた子象は大きくなってもおとなしく繋がれている。大人の象が本気になれば鎖を引きちぎることなどたやすいはずなのであるが、象はそんなことはできないと思っている。本人ができないと思っていれば何をどうやってもできないものである。「習熟度別クラス」というのはそれと似たものが生まれないかと私は危惧するのである。もちろん、この意見は私の経験則に基づくものであり、何の検証もしたわけではない。でもそう見当はずれな意見でもないと思う。私は「習熟度別クラス」が悪いというつもりはない。しかし指導者が「よい点」「悪い点」を知った上で活用するべきだと思う。指導者が「教えやすい」という理由だけで採用してはならない。「習熟度別クラス」をコントロールするのはとても難しいのである。(つづく)

January 12, 2007

-

習熟度別クラスへの疑い(1)

学力を伸ばすには、「習熟度別クラス」がよい。なぜなら、それぞれの学力に合わせて指導ができ、生徒の力を伸ばしやすい。そのような意見が大勢を占めている。(一部批判はある)しかしながら、私は「習熟度別クラス」というのは、使いこなしがとても難しいと考えている。それは、メリットとデメリットをよく認識した上で、使いこなされるべきだと思う。私は全国の塾講師の中でも、極端な習熟度別クラスを経験していると思う。一般的に塾で習熟度別クラスを採用している場合でも、クラス数は2~5位までではないか。私は16年前に「10クラス」の習熟度別クラスを経験しているのである。10クラスに分けると、学力層は相当細分化される。理屈では細やかにクラスを分ければ手厚い指導ができて学力を伸ばせそうなのであるが、「劇的」な効果は果たしてあっただろうかと思う。「習熟度別クラス」への疑いを、理論や理屈ではなく、「体験」として、強く思ったのは、いまから5年ほど前のことである。勤めていた塾で新しい校舎を出したときに、中途募集した中2のクラスを教えたときのことだ。中2は新規開校校舎だったので、1クラスしか作ることができなかった。30人ほどの生徒を1クラスで指導したが、全員が全員、とてもよく伸びた。クラスに在籍していた生徒の中には、東大寺学園や西大和学園を合格した生徒や、県立の香芝高校に進学した子までがいた。奈良県の塾の先生なら大層驚かれることだろう。「ええ、そんなクラスが成り立つの?」と思われるはずである。厳密に言うと、その学年は、基本は1クラスでの指導だったのであるが、3年になったときには教科により、クラスを分けた。受験する学校を考慮に入れて2クラスにしたのである。つまり「原則1クラス」を採用し、必要なときには習熟度、あるいは目的別(受験校対応)でクラスを分けたのだ。このクラスは学力の伸び方も、そして合格率も、他の校舎と比べて圧倒的に高かった記憶がある。この結果を見たときに、「習熟度別クラス」への疑念が湧いてきたのである。現在SORAで教えている中3生も1クラスである。学力の幅はとても広い。学校の定期試験では480点~350点くらいの子が在籍している。しかしながら、全員が全員よく伸びていると思う。私たちの指導力が高いから?私はそれだけではないと思っている。(もちろん私たちの指導力も高いと思っている。)いくつか「習熟度別クラス」のデメリットを考えてみた。(つづく)

January 12, 2007

-

ウルトラの父

以前にも書いたが私は息子の描く絵が好きだ。先ほど家内からメールでいくつか息子作の絵が写メで送られてきた。 これ 『ウルトラの父』だそうである。素晴らしい。ミクシィの画像をこれに変更しよう。ちなみに今ミクシィの私の画像はこれである。『ドラえもん』である。本当に彼の描く絵は私のツボに来る。

January 11, 2007

-

私立過去問

私立受験に備えて、授業では私立の問題を解かせて、授業で解説をしている。ここへきて点数が上がってきているのは頼もしい限り。6月からの開講だったので、帳尻を合わせるのが大変だったが、ちょっとほっとしている。ざっと平均点を挙げてみよう。(英語)平成17年 帝塚山高校 Ave. 107.8点/150点満点平成16年 清風高校 Ave. 68.1点/100点満点もちろん中3生全員をひっくるめての平均点。(年明けすぐくらいに実施)高いのか低いのかよく分からない点数であるが、6月の生徒たちの学力を思えば、随分と取れるようになったと思っている。何せ、生徒の半分が定期試験で400点取れていなかったのである。もっともっと伸ばして本番に挑ませたい。

January 11, 2007

-

おはなし

私立高校の入試まで一ヶ月を切ったのであるが、そんな中でも、授業の中では「おはなし」をする時間を必ずとるようにしている。不安をできるだけ、取り除けるように、力が湧いてくるように祈りながら話をする。軽薄におちゃらけた話のふりをして、メッセージを伝えようとしているときもあれば、真剣に語るときもある。塾にいるときには不安の素振りも見せない中3生であるが、ふと家で一人勉強しているときにはネガティブな気持ちになるときもあるだろう。そんなときの支えに少しでもなればと思う。安易に愚痴をこぼしたりしない彼らだからこそ、小さなことまで見逃さないようにしておきたい。

January 11, 2007

-

塾選びの時期

HPのアクセスが増えている。「塾選び」の時期になってきたということだろう。アクセス解析で検索ワードを確認しても、そのことがわかる。塾のHPも、もうすぐ10000アクセスだ。自分たちの思いをHPでもどんどん熱く語っていこう。時間をひねり出すのが相当に難しいが・・・

January 10, 2007

-

『おかうさん』

息子は絵を描くのが好きだ。私は息子の絵が大好きだ。とても優しい絵で、息子が描くキャラクターはいつもニコニコしていて可愛い。昨日はおかあさんが冷蔵庫を開けて何かを取り出しているところを描いていた。冷蔵庫の中には果物がいっぱい入っていた。絵の端っこには「おかうさん」と書いてあった。息子の字だ。今まで一文字ずつは書いていたのだが、これはおそらく息子が書く初めての「綴り」だろう。お手本を見て、綴ったのではなく、音から拾って書いたのであろう。だから「おかうさん」なのである。お手本を「見て」書くのと、音から拾うのでは、難易度ははるかに後者の方が高い。私はとても嬉しくなった。母親が息子に、「おかあさん、て書くのよ」と教えてやると、息子は、「ちがうで~、おあうさんでええねんで」と、口を尖らせながら主張していたらしい。そんな息子はこの間からカタカナにもチャレンジし始めている。子どもの成長は本当に速い。

January 10, 2007

全65件 (65件中 1-50件目)

-

-

- 子供服ってキリがない!

- 【日替わりSALE 半額】11/21 20時〜F…

- (2025-11-21 06:49:47)

-

-

-

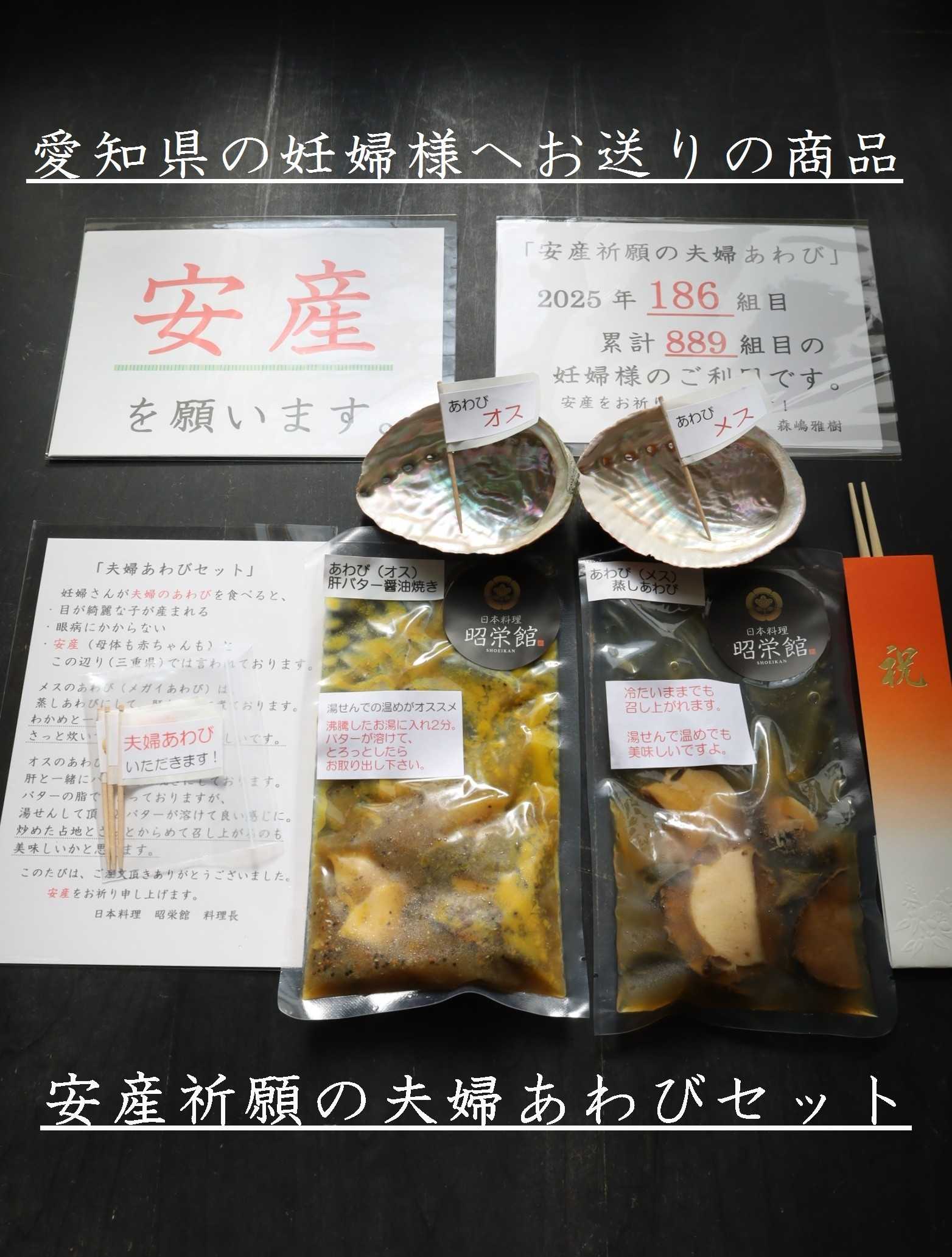

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-20 17:50:33)

-

-

-

- 塾の先生のページ

- 11月残り10日、240時間という…

- (2025-11-20 11:36:08)

-