-

1

加護の十理(とり)

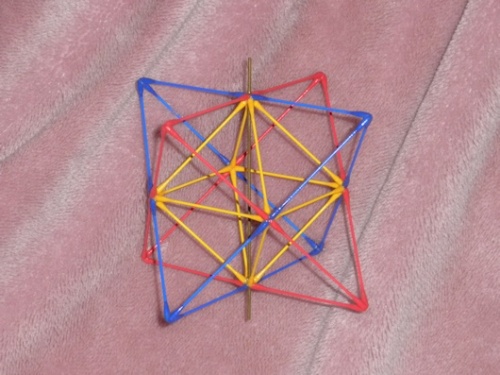

か~ごめか~ごめ か~ごのな~かのと~り~は~ い~つ~い~つ~で~や~る・・・・・・とは、わらべ歌の「籠の鳥」のフレーズだが、もうお分かりのように、今日のタイトルの「加護の十理」とは、この「籠の鳥」をモジッたものである。「籠の鳥」とは、文字通り「籠の中に入れられた鳥」のことだ。この「籠」とは、竹で編んだ竹籠のことで、「カゴメ(籠目)の紋」ともいわれる「6芒星」が基本形状といえる。だからであろう、私にはこの「籠」は、平面的には「6芒星」に観え、さらに立体的には「星型8面体」に視える。この「星型8面体」は、二つの正四面体がバランスよく「ひとつ」に和合した構造で、ある角度からは「6芒星」に見えるのだ。そして「鳥」を「十理」と取るのは、単なる「おやじギャグ」ではなく、「しくみ」を識る者の古くからの言い伝えともされており、(結果的ではあるが)長年この関係を追及してきた私にとっては、「とり」という発音を聞けば、この二つの文字(十理&鳥)が脳裏に舞うことになっている。ここで「十理」とは、一(〇)から十までの「十進法の数理」という意味合いで、つまり「籠の鳥」とは、・・・「星型8面体」という〔形〕に秘められた「十進法」の〔数〕の巡り・・・というのが私なりの解釈である。この「十理」に加護としたのは、「十進法」たる「十理(鳥)」が、「星型8面体」という「6芒星」でできた「籠(加護)」に護られてきた・・・という意味を加えたかったから。さて、今日の画像は、あらゆる「立体」の根元の形である「正四面体」の軸線構成を、ある角度から映した写真だ。(6本の綿棒で構成した造形)形と数の関係性から、この形には一から五までの数を想定することができる。つまり、この「正四面体」の4つの頂点に、一から四までの数を置いていき、形の中央が「五」の位置付けとなる。上述した「星型8面体」は、二つの正四面体で構成されるので、もうひとつの「正四面体」を想定して、その4つの頂点と中央に、六から十までの数を置くことができる。つまり「星型8面体」には、一から十までの数が巡ることになり、その中央には「五」と「十」の二つの数が座して、周囲の8つの頂点には残りの八つの数の配置となるわけだ。「九星学」などの占いに多用される、「五(十)」を中心とした9マスの魔方陣の原型を、この「星型8面体」の立体構造と想定することもできよう。魔方陣の縦横斜めの3数の合計が「15」になるように、数を立体的に配置することもできるのだ。また、ここで「〇=ゼロ」の位置付けとは、この「星型8面体」という形の全体を包む【球】ととらえることができる。実は今から20年以上前、私はこの「星型8面体」を無意識に構成したことにより、立体造形の世界に深く入ることになったという経緯がある。設計図も何もないところからこの形を組み上げた時、壊れかけていた自分の心が、一瞬にして「よみがえる」という強烈な体験をした。安定した「形」を作ったら、それまでの不安定な「心」が安定したという体験は、「心」という〔精神構造〕と「形」という〔物質構造〕には、確実に密接な関係がある・・・と、自分なりに納得するには充分な説得力があった。この体験によって、【「形」から入って「心」をつくる】という着想が得られたのである。そして、この「星型8面体」という単純だが普遍的な型を通じて、マクロシステムでは「太陽系の構造」、ミクロシステムでは「原子の構造」、そしてメゾシステムでは「男女の人間関係」など、いわば「空間」の全域を見通す視野を形成することにつながっていったのである。ところで、この「星型8面体」に関連する数の「十」は、日本的には「完成」や「成就」をあらわす数とされ、また縦横十字のこの文字を「縦=火(カ)・横=水(ミ)」として、これを陰陽和合の字形ととらえて「神(火水)」と解釈する場合もある。そこで今現在の、この激動の転換期を、この「十」という陰陽和合の成就した「神」の世界に向かって、破竹(八九)の勢いで邁進している時節と読み取ることもできよう。この「破竹」を「八九」と読むのは、古くからの言い習わしともいえるのだが、この神界の変遷ともいえる現状から象徴的に読み取ると、「コノハナサクヤヒメ」が「八(八大龍王)」にして「表」の役割、そしてこの度の封印解除によって蘇った「セオリツヒメ」が「九(九頭龍神)」にして「裏」の役割と観えてきた。桜花の咲き誇る時期を間近に迎えて、怒涛の如く押し寄せてきた〔水神系〕の「よみがえり」の情報から、一般的に【桜木】とは「コノハナサクヤヒメ」の化身と認識されてきたが、その裏には「セオリツヒメ」が秘め隠されていたことが分かってきた。(今まで「封印解除」という言葉を何度か使ったてきたが、『今まで「裏」に隠れていたものが、時宜を得て「表」に出てきた』という表現の方が的を射ていると言えよう。)まさに秘匿されてきた【桜木】の、「裏」が「表」に出たことにより、「籠(加護・過去)」の呪縛から解き放たれ、「十(自由)」なる理想世界に向かって、「八九(破竹)」の勢いで飛翔する不死鳥(フェニックス)の勇姿を垣間見る・・・そんな思いが浮かぶ今日この頃である。・・・よ~あ~け~のばんに つ~るとか~めがす~べった うしろのしょうめんだ~れ?

2007年03月14日

閲覧総数 4144

-

2

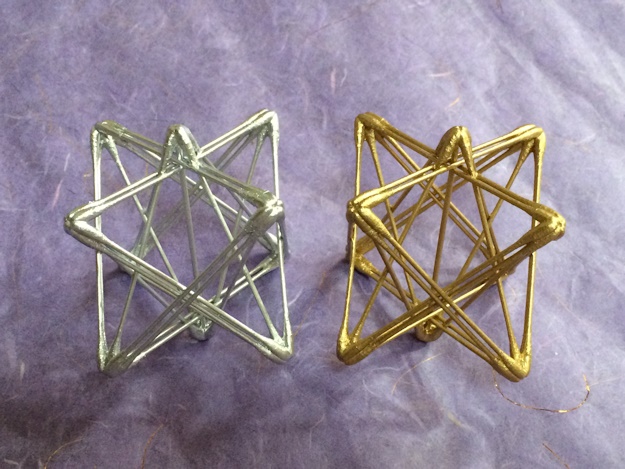

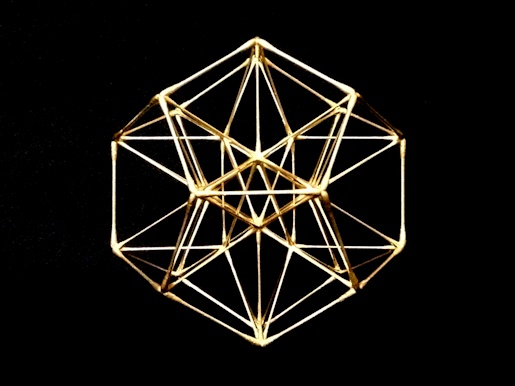

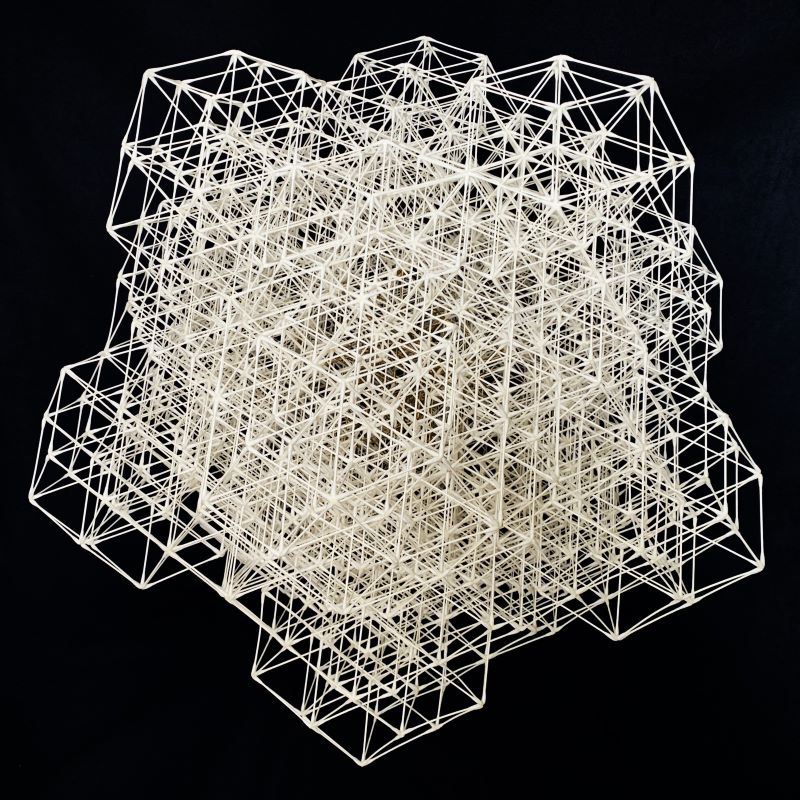

[ 究極の構造 ] (あの「フラワー・オブ・ライフ」の原型かもね)

昨年の末、私は縁あって、エジプトに行った。10人位のメンバーで約10日間の旅だった。3大ピラミッドをはじめ、屈折ピラミッドなど、カイロ博物館の見学を含めて、古代エジプト時代から現在までの、様々なたたずまいを満喫することができた。そのなかで、とりわけ印象に残った遺跡が、アビドスのオシレイオン宮殿である。実は現場に行くまで知らなかったのだが、その水に浸かった神殿の柱に、かつて見たことのある図形があった。古代神聖幾何学の図形として、スピリチュアルの分野で注目されている「フラワー・オブ・ライフ」の模様である。こんなところにあるわけだ・・・とビデオカメラで撮影し続けたことを思い出す。ここで、この「フラワー・オブ・ライフ」の模様に関して、その同名の書籍である「フラワー・オブ・ライフ」の著者、ドランバロ氏の言葉を引用してみよう。*「フラワー・オブ・ライフ」は、地球の子宮深くに存在し、人類の意識レベルが、まさにそれ自体に、完全に存在を依存している、純粋な意識の枠組みである。*すべての知識が、男性面と女性面の両方で、しかも例外なく包含されている模様。*その一枚の図形の大きさの中に、存在する生命のすべての側面を内包しきっている。*すべての数学的方程式、すべての物理法則、すべての音楽のハーモニクス、あなたのその肉体におよぶまでの全生命についてもです。*あらゆる原子、あらゆる次元レベルで、波動体系宇宙のなかに存在するものすべてが、残らずここに内包されている。以上、書籍「フラワー・オブ・ライフ」・Drunvalo・Melchizedek 著 より。と書籍には、この平面図形に関して、”すごすぎる”ことが書いてあった。このエジプト旅行から帰ってきて、共時性なのであろうか、この図形に強い興味を持つ人との出会いがあり、「この図形は3次元の立体にできるはずだ」という話になった。そして、その人が持っていた葉書サイズのその図形を見ているうちに、「これはできる」という確信がわいてきたのは不思議だった。そして、その翌日には、その図形のそれらしき立体構成の具体化が実現していた。(2005年3月)出来上がったときの率直な感想は、この構造は「音」に関係しており、素材の綿棒の一本一本が、音を出す「弦」ではないかという感じがした。例えば、一本の弦を爪弾くと、それが一瞬にして、その構造全体に響きわたっていくという感じである。そして、さらに時を経た同年の6月に、これと同じ構造を複製する過程で気付いたことがある。それは、この構造は、ドーム型建築やフラーレンで有名な、バックミンスター・フラー氏の研究成果に関連する、という直観だった。フラー氏は、「準正14面体」に関する研究のなかで(この写真の構造も全体として「準正14面体」である)、いわばこの立体構成の一番外枠の結び目の数が、全部で「92」になることに注目していた。(当時のフラー氏が使用したモデルは、球の集合体だったが、写真の軸線構成の構造ともリンクさせることができる。)この「92」とは、天然に存在する元素のなかで、最も大きい元素の「ウラン」の原子番号である。つまり、この写真の構造を、自然に生成する原子をすべて包括する枠組みだと、とらえることができそうなのだ。(あくまでも想定だが・・・)このことは、先に紹介した、ドランバロ氏の言葉にも通じるところがある。私にとっても、久しぶりに「手ごたえ」のある構造表現となった。掲載の写真は平面だが、これを観る人の、それぞれの意識と共振する何かがあると思う。ご照覧ください。

2005年07月07日

閲覧総数 2703

-

3

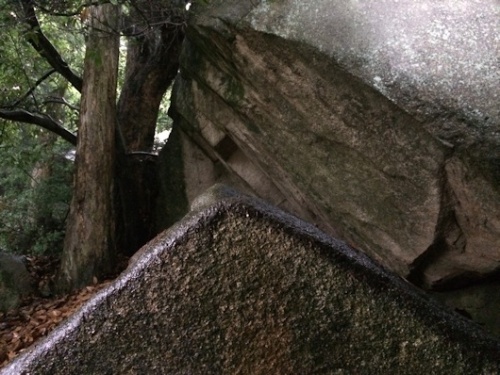

そして「安芸の宮島」へ・・・(2)

さて、宮島の「弥山」には山頂部をはじめとして、いたる所に磐座巨石群が鎮座している。8合目辺りにある仏閣等の建築物は、そのほとんどが巨石の岩組みを背後に建てられた形跡があり、元々は「磐座祭祀」を基本とする信仰だったことが伺えた。上の画像の磐座は、今回の弥山登山で様々な磐座との出会いがあったが、その中でも一番印象に残った岩組みを撮影したものである。特に下方に映る三角形の岩は、そのままの形状で前方に伸びた三角柱の佇まいで、実に魅力的だった。そしてこの画像は、「弥山」より下山して後に、潮の引いた砂浜の参道より厳島神社本殿を撮影したもので、この角度からの展望もなかなか素晴らしい。ここから前回記事の神様の話のつづきとなるが、今まで知り得た諸説を展望してここで観えてきたのは、伊勢内宮の祭神が「天照大神(ヒミコ)」で、伊勢外宮の祭神が「豊受大神(トヨ)」という関係であった。これまでのブログ記事でも、伊勢神宮の祭神については天体の地上投影という観点から、様々な仮説を紹介してきたが、現在の心境としては上記の捉え方、つまり内宮を「ヒミコ」、外宮を「トヨ」と、それぞれ祭神を比定する捉え方がしっくりくる。そのように考えると、先に書いたように、7月27日の「高千穂行脚」は「ヒミコ(アマテラス)」に思いを馳せる旅路であり、今回8月2日の「安芸の宮島行脚」は「トヨ(イチキシマヒメ)」に思いを馳せる旅路だったと言えよう。そこで思い出したのは、7月25日のブログにも書いた、同日未明の「夢」で聴こえてきたメッセージである。それは…伊勢神宮の内宮と外宮を司り、その内外両宮の中心に立つ神が「イセツヒコ」である…であった。この「イセツヒコ」を調べてみると、出雲の神(大国主命)の子である「出雲建子命」の別名が「伊勢津彦」とあり、「伊勢」という地名の由来になるそうだ。 「出雲」と「伊勢」の両国の名前を持つ古代神「イセツヒコ」の、その力強い神威を感じつつ今、私の心中に浮かぶのは、出雲大社の御神紋「亀甲紋」と伊勢神宮の御神紋「菊花紋」であった。そして、この「六芒星」にも類似する六角形状の「亀甲紋」は、「夜の太陽」とも謳われる天体の「シリウス」に観えてきて、そして「菊花紋」は「太陽」に観えてきたではないか・・・。さらに興味深いところでは、天体の地上投影という観点から、中国地方における天体投影図を推理した古代史研究家の説によると、「安芸の宮島(厳島神社)」は「シリウス」の投影地ということである。【安芸の宮島】⇒「イチキシマヒメ」⇒「トヨ」⇒「伊勢外宮」⇒「出雲の亀甲紋」⇒「六芒星」⇒【シリウス】

2014年08月08日

閲覧総数 384

-

4

「軸立て」の秘密(火水土)

中心の回転軸(金色)を立てて、大きな二つの「正四面体」(青色と赤色)の合体構成により見出せる中央部の共通項「正八面体」を黄色として、その全体構造を「色」の三原色で区別してみた。そこに読み取れたのは、あらゆる物事の根底を支えている普遍的原理たる「火(赤色)」・「水(青色)」・「土(黄色)」、つまり「ひみつ(秘密)」であった。陰陽の「二元(火・水)」を超えた『三元(火・水・土)の仕組み』は、おそらくこの金色の「軸立て」で活きてくるのである。私的には、この形象を見ていると、「カタカムナ」の《八鏡文字》や、「ホツマツタヱ」の《フトマニ図》が観えてくるから不思議である。この造形に連動する「数理」があるのだが、それはまた別の機会にしたい。

2013年11月23日

閲覧総数 313

-

5

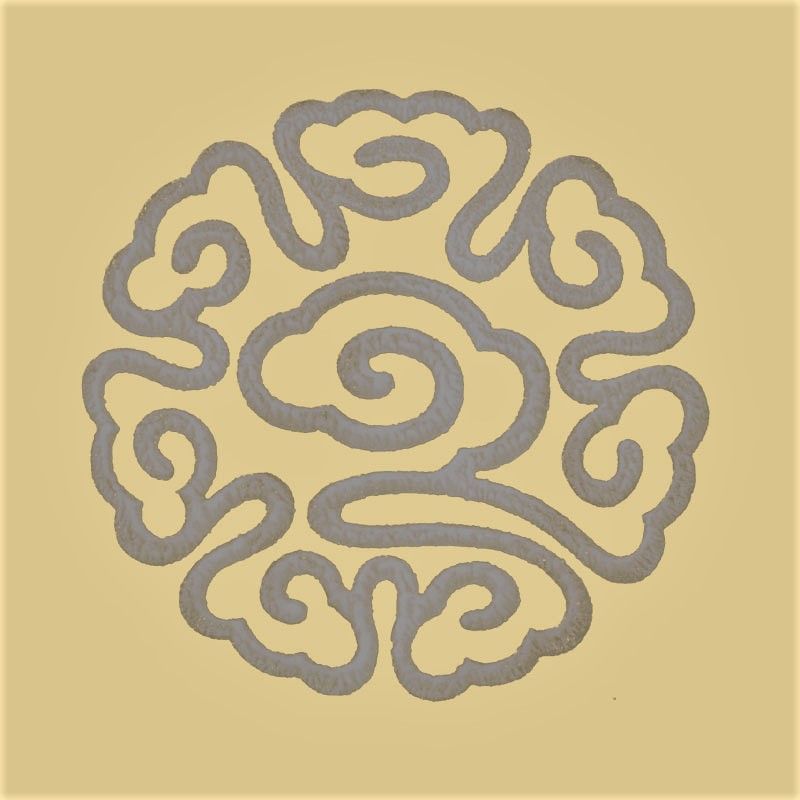

「 八雲の紋 」 京都 東寺と出雲を結ぶ謎

京都の東寺は、弘法大師「空海」ゆかりの寺院である。今から二年前(2003年)の七月に初めて参詣、空海自身の企画による「立体曼荼羅」の仏像群が堂内全体に配置され、圧倒的な迫力だったことを憶えている。その東寺参詣の折に境内で土産物を買っていたら、そこに東寺の寺紋としての「八雲紋(やくものもん)」(上の画像)を扱っていた。全体として八つの雲の形で構成され、その中心に少し大きめの「雲のかたち」と、その周囲に七角形状になるよう七つの「雲のかたち」が配してある珍しい紋章である。当時は、私自身が「七角形」に強く魅かれていたこともあり、この寺紋にどういう謂れがあるのか、また「八雲」とくれば「八雲立つ出雲・・・」という「出雲」にかかる枕詞ということで、島根県の「出雲」とゆかりのある紋章なのかなど、とても知りたいという思いが湧き上がり、境内にある寺務所で僧侶達に訊ね回ったことを覚えている。詳しい話は聞けなかったが、やはり山陰の出雲国ゆかりの寺紋であることは確かなようで、境内の鎮守社が出雲系の神社ということが、寺紋の由来につながっているとのことであった。つまり、現在の「東寺」がある場所は「もともと出雲系の神社の土地だった」ことがうかがえるというわけだ。そういえば現在でも、境内南側の出入り口の近くに、お寺を守る出雲系の神社が存在する。島根県の「出雲」といえば、出雲市大社町に鎮座する「出雲大社」が有名だ。その出雲大社の北側には神体山の「八雲山(やくもやま)」である。その八雲山の南側の麓と出雲大社境内の北側の接合部、まさに神体山と出雲大社を結ぶ境界域のところに「スサノヲ」を主祭神として祀る「素鵞社(そがのやしろ)」がある。この「素鵞社」は出雲大社の摂社なのだが、出雲大社に参拝される際は、「素鵞社」への参拝も是非お勧めしたい。当社の参拝の際には、神社の裏手に回り山裾の岩肌の前に立ち、八雲山の息吹を直に感じていただきたい。「我が心すがすがし・・・」の素晴らしい神気をいただくことができよう。そして出雲にはもう一つの有名な神奈備山たる「八雲山」がある。それは、島根県大原郡大東町にある「須我神社」(主祭神 スサノヲ)の神体山であり、この八雲山の山頂あるいはその近辺が、スサノヲとイナダヒメが初めて住居をつくり生活を始めた場所とされている。この山の山頂部はなだらかな丘陵になっており、ここから日本海や宍道湖方面を眺める景色は素晴らしい。かなり細い道だが山頂近くまで車で行けるので、山麓の須我神社に参拝されて時間にゆとりのある方は、この八雲山への登拝をお勧めする。古代出雲の首長が「国見」をするかのような幻想的世界を、今に体感することができよう。出雲大社境内の「素鵞社と八雲山」、そして大東町の「須我神社と八雲山」の関係は相似象・・・。つまり、この「スサノヲ」を祀る二社と二つの「八雲山」は、互いに似ている関係にあると言ってよかろう。おそらく出雲国におけるスサノヲ祭祀は、大東町の八雲山と南麓にその原型があり、それが歴史の変遷により分祠された社地が、出雲大社の後方にある八雲山と南麓であったと考えられる。それを示唆するかのように、中世の出雲大社は「神仏習合」の影響を受けて、一時祭神は「スサノヲ」であったとする見解があるようで、実に興味深いところである。さてここで、「八雲紋」と「スサノヲ」の関係について、さらに深みのある解釈を試みてみよう。この「スサノヲ」とは、象徴的に「剣」と解釈することができる。そしてこの「剣」は、地球の「地軸」を暗示している。その地球の回転を司る「地軸」の極北方位(私たち日本人は北半球に住んでいるという前提)に「八雲の紋」を想定すると面白い。つまり「八雲紋」の中心の雲を「北極星」と見立て、その周囲を取り巻く七つの雲を、北極星を中心として巡る「北斗七星」ととらえてみるのだ。おそらく出雲におけるスサノヲ祭祀の本質とは、地球の地軸に対する信仰、すなわち「北辰(北極星と北斗七星)信仰」であったと観ることができる。となれば、出雲大社の主祭神の「オホクニヌシ」を「地球」そのものとしてとらえ、その背後に「スサノヲ」の役割たる「地軸」を想定でき、さらにその奥にある神体山の「八雲山」山頂から天空に向かう「八雲紋」たる「北辰」の姿が彷彿としてくる。これまでの日記に書いてきたように、どうやら「南北軸」とは地球の「地軸」を意味しており、「スサノヲ」とはその象徴言語と解釈してよさそうである。「八雲」をキーワードとして此処まで来たわけだが、そこで今一度「紋章」としての「八雲」をおさらいしておこう。この「八雲紋」は、全体的に七角形状だと言ったが、普通は七角形であれば、その形状を「七」に纏わる形ととらえがちである。ところが、この七角形状の紋を「八雲紋」というのは、一体なぜなのだろうか・・・。それは、日本の紋章における独特の数解釈にありそうだ。例えば「七曜紋」という紋章の形は六角形状である。それは同じ直径の円を、中心が一つとその周囲に六つの円を配した、計七つの円で描かれた紋章で、それを「七曜紋」と名付けているのだ。つまり数の付く紋章の日本的な数え方とは、中心も一として数に加えて全体を数えるのが特徴といえる。このことは年齢の数え方の、いわゆる「数え」で何歳という、一般の年齢よりひとつ上乗せして数える「しきたり」と繋がりがありそうである。以上のことから、七角形状の「八雲の紋」を、中心の雲とその周囲の七つの雲の数を合わせて「八」とする、日本的な捉え方が分かっていただけたものと思う。しかし、島根県の出雲地域で見かける「八雲紋」は、確かに雲を象っており様々な種類があるのだが、魅力的だと思える紋には出会っていない。やはり京都の東寺で知った七角形状の「八雲紋」が、私には強く印象に残っており脳裏から離れないのである。この「七角形」が面白いのは、ある条件でこれを立体的に構成した場合、中央部が「開いた」かたちになるところだ。平面の図形として「正七角形」を描こうとする場合、コンパスと定規だけでは描けないとされているが、次元を一つ加えた立体的感覚で構成法を模索すると、意外と簡単に具現化できるのである。ある解釈によると、「七角形」は「破壊」と意味付けされる。これが、まさに言い得て妙で、中心の「八」の位置が開いた状態とは、八が開く・・・「八開」・・・「破壊」・・・「はかい」というつながりを見出せ、この「言葉遊び」こそ日本語活用の醍醐味であり、「八開」とは「末広がり」という吉兆の意味合いにもつながる。また立体的な「七角形」の中心部が開いたその破壊性とは、ただ単なる破壊一辺倒ではなく、「創造的な破壊」を意味した造形だと捉えることができる。例えば、火山の噴火を創造の源とすれば、噴火には相応の破壊も伴うわけで、「創造」と「破壊」は常に表裏一体というわけである。以上の観点から、この「立体的な七角形構成」(下の画像)を、私なりの「創造的破壊」という意味合いでとらえてみた。「創造的破壊」の形があるなら、その反対の「破壊的創造」の形もあるわけで、また双方の境界に「安定的維持」と想定する形も加えて、次回では三種類それぞれの形の関係性について論じてみたい。

2005年06月29日

閲覧総数 5965

-

6

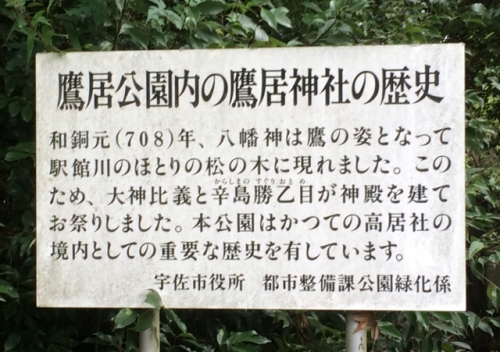

原八幡信仰を伝える「鷹居神社」

前回の日記にも少し書いたが、先日の広島の「厳島神社」から大分の「宇佐神宮」への参拝は、魏志倭人伝に記された「ヒミコ(卑弥呼)」の後を次いだ女王の「トヨ(台与)」と「イチキシマヒメ(【古事記名】市寸島比売命・【日本書記名】市杵嶋姫命)」が、実は同一人物(同一神霊)ではなかったかとする想定での巡拝であった。その「厳島神社」に神体山の弥山への登拝を含めて参拝した後、ある知人からメールが届いていたことに気づいた。その内容には、宇佐神宮の宮司家直系の辛嶋氏に関する深遠な内容が記されており、「安芸の宮島」に滞在中はそれほど気にかけていなかったのだが・・・この件については改めて以下の項に記すことにしたい。さてこの度の、神体山である「御許山(おもとやま)」への登拝と「宇佐神宮」への参拝の際に、ぜひ一度訪れて参拝させていただきたいと思っていた神社があった。その神社とは、現在の宇佐神宮のすぐ近くの駅館川のほとりに鎮座する「鷹居神社(たかいじんじゃ)」である。その鎮座地を訪れた際に、現在は鷹居公園の園内に鎮座する鷹居神社を撮影した写真が「下の画像」であり、その社殿の側にあって当社の簡単な由来が記された立て看板を映した写真が「上の画像」である。この由来書きには、宇佐神宮の創建に関わる、つまり「原始八幡神」を最初に祭った宮司家を代表する大神氏と辛嶋氏の氏名があり、その「辛嶋」という字が私の目に入った時、すぐに私は宮島にて知人から届いたメール内容を思い出した。ここで、宇佐神宮の祭祀を司ってきた宮司家(宇佐氏・辛嶋氏・大神氏)の、その祭祀の変遷に纏わる一般認識を要約すると、古来の「宇佐氏」が祀る「比売神信仰」と、西方の香春からやってきた「辛嶋氏」の「新羅神信仰」とが習合した《原八幡信仰》に、大和系の「大神氏」が奉祭する「応神天皇(霊)」が習合して祀られたということになろう。その《原八幡信仰》が『応神天皇信仰』へ変貌する間には、それぞれの宮司家(祭祀集団)の間で抗争があったと思われるが、次第に大和の中央勢力を背景とする大神氏が優勢となり、辛嶋氏(宇佐氏も含む)が大神氏の傘下に統合されて創始されたのが、この「鷹居神社」だったと推考できる。この社殿に向かうために住所を調べて、地図を何度も見て事前準備したつもりだったが、やはりというか現地では道を迷ってしまい、それでも何とか辿り着くことができた。・・・というように、現在の宇佐神宮からは約2kmと至近距離にも拘らず、神宮の元宮がこれほど分かりづらい場所にあるということは、これには隠された深い訳があるに違いないと感じた次第である。ところで、前回の「宇佐神宮」のブログ記事を公開してすぐに、今度は別の知人からメールが入り、それには上記の宇佐神宮の宮司家で「辛嶋氏」に纏わる詳しい内容が綴られていた。厳島神社に参拝して辛嶋氏の情報、そして宇佐神宮に参拝した後に、また同じ辛嶋氏に関する情報だったということで、以下にその内容を公開できる範囲で纏めてみた。・宇佐神宮の宮司家直系の辛嶋氏の末裔の「ある御方」は、上の画像に記載の原始八幡神の巫女である「辛嶋勝乙目(からしますぐりにおとめ/からしまのすぐりおとめ)」の末裔ということを先代から聞かされ、「ウガヤフキアエズ朝」につながる本来の天皇家の直系のようで、正に「イワナガヒメ」のエネルギーを感じる御方であった。・またその御方は、現在の宇佐神宮に祭られている八幡大神(一之御殿)、比売大神(二之御殿)、神功皇后(三之御殿)の、その三つの御殿の真ん中の二之御殿に祭祀される「比売大神」に当る人物の末裔である。・つまり「比売大神」とは、宮司家辛嶋氏の大先祖の「辛嶋勝乙目」であり、現在の宇佐神宮が鎮座する小椋山は、「辛嶋勝乙目」の眠る巨大な古墳であった。・それを示すように、「比売大神」の名は明治以降に置かれた名で、それまでは「辛嶋勝乙目」だったということである。・「辛嶋勝乙目」は約2000年前に、父を中国のある王として、母を釈迦の血筋を引く女性として中国に生まれ、仏教・ユダヤ教・道教を携えて日本に渡ってきた、東西随一の学者であり王女であった存在である。・彼女はそれらの宗教が、古代からの伝承で本質は同じであると知って、アニミズムと合体させて編み出したのが、日本の神道の一番元になる「神祭り」であった。つまり、以上の辛嶋氏の口伝を要約すると・・・辛嶋氏の祖は原始八幡神の巫女「辛嶋勝乙目」であり、現在は「比売大神」として、巨大古墳の小椋山に鎮座する宇佐神宮の主祭神となっている・・・ということである。もう読者の方はお分かりであろう、今の私には宇佐神宮の主祭神「辛嶋勝乙目(比売大神)」こそ、古代の「豊の国(豊前・豊後)」を治めた女王「トヨ ≒ イチキシマヒメ」に観えている。

2014年08月16日

閲覧総数 840

-

7

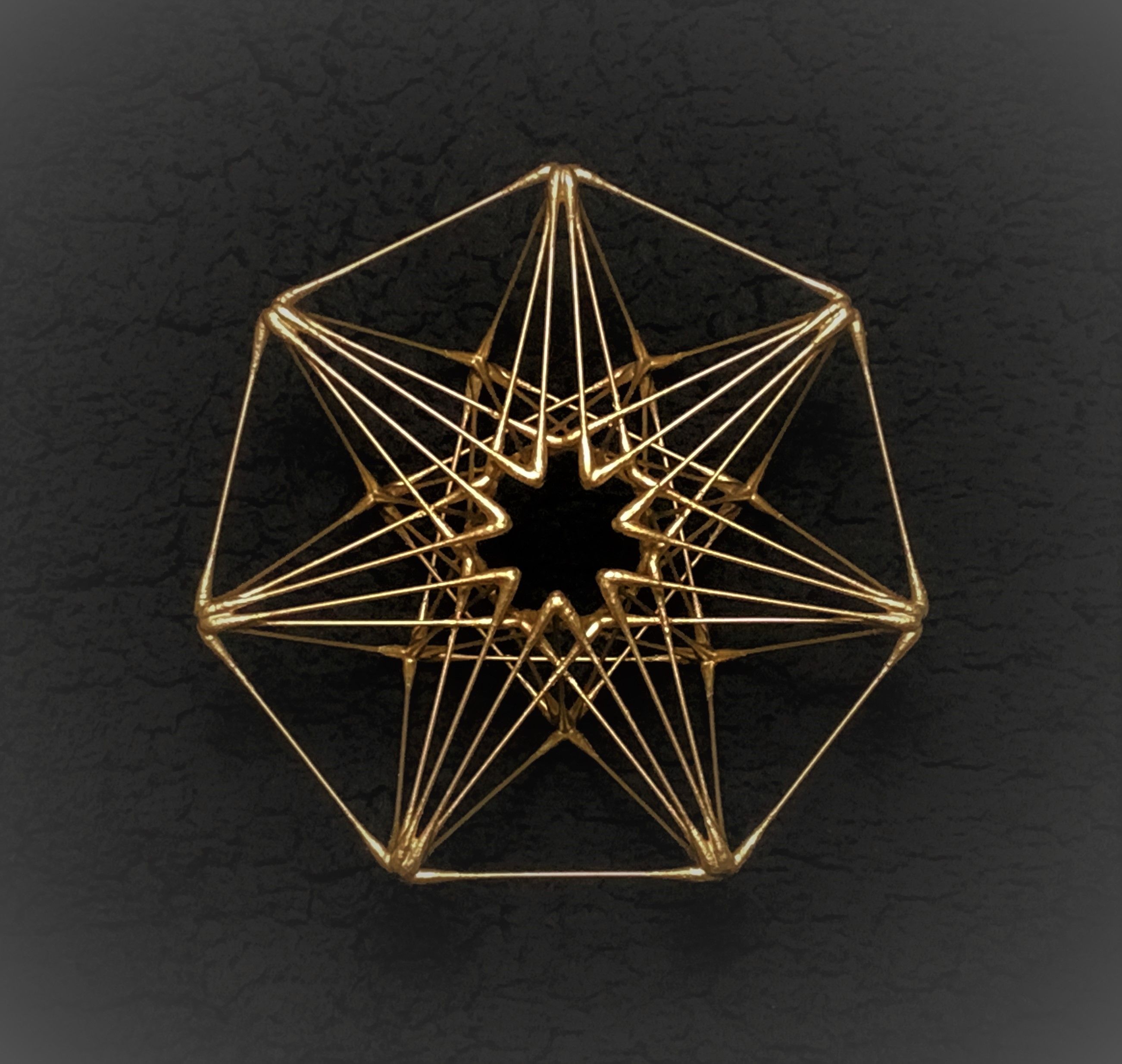

「 八 開 」の型

日本の「紋章」において数の付く名称の場合、例えば「七曜紋」とは、同じ大きさの7つの○(円)を、中心とその周囲に6つ並べたものをいう。つまり、全体的には6角形の形状なのだが、「中心」を数として勘定に入れて「1(中心)」+「6(周囲)」=「七曜紋」とするわけだ。さて今日の画像は、「七角形」を立体的に表現した造形だが、中心部分が開いているところが特徴のひとつである。全体形状は「七角形」にして、中心の「八」の部分が開いていることから、この型を今日のタイトルとして「八開」と名付けた。また・・・中央部の「開き」を分かりやすく強調してみたい・・・ということで、「白ヌキ」の画像処理を試みた。今まで数々の「七角形」の立体的表現を試みてきたが、私なりの感覚では本日紹介する「立体七角形」が、最も普遍的な造形ではなかろうか・・・と、そのように今のところは観ている。(関連記事・2007年3月30日/2008年1月8日の日記)この「八開」と題した造形は、正四面体をベースにした立体構造なので、ただ平面に正三角形(青色)を7枚並べたのではなく、中心部に集う正三角形(正四面体の一面)の7つの頂点が、手前側に絶妙に浮いた形態となっている。この「白ヌキ」の部分の開き加減が(手前味噌ではあるが)、実に美しい「開き」を魅せている。ところで、前回のブログでは、「五角形」と「六角形」の共存する造形を掲載した。例えば、同じ大きさの「正三角形」を並べてそれぞれの角形を作るとすると、この「五角形」と「六角形」は共に中心が閉じた表現となる。つまり、正三角形が5枚で「五角形」を作ると、中央部は閉じて膨らむ「五角錐」となり、同様に正三角形が6枚で「六角形」を作ると、平坦な「正六角形」となってやはり中央部は閉じた状態だ。それが、7枚の正三角形で「七角形」を作るとして、その構成法に立体的条件を付加すると、「六角形」までは閉じていた形状の中心部が、「七角形」では開いた状態となるのである。コンパスと定規では描けない図形とされる「七角形」も、二次元(平面)にもう一次元を加えた「三次元(立体)」の構造表現によって、このように具体的に視覚化できるのだ。・・・現今の混迷混沌とした閉塞感を打開する「手懸かり」になれば・・・ということで、この普遍的な「開き加減」の立体七角形を、ここで初めて公開・披露することにした。その意図するココロとは、一人一人の閉じられた〔 心 〕の「岩戸開き」に繋がる布石としての・・・創造的「破壊(八開)」・・・である。(関連記事・2005年6月30日/2006年1月28日)目覚める人々が、その《想像的八開》の向うに、『 真実の光 』が見出せることを期待して・・・。

2009年03月16日

閲覧総数 10572

-

8

春日なる三笠の山に・・・

「百人一首」にも選ばれ、よく知られた歌のひとつに遣唐使 阿倍仲麻呂(作)の・・・ 天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも ・・・がある。この歌は一般に、奈良 平城京の風情を詠んだものと解釈されているが、近年では中国へ向かう遣唐使船が寄港する九州の港(那の津)に近い太宰府の風情を詠んだとする説がでていた。興味深いことに、太宰府の東北を護る「宝満山(標高 830m)」の別名が「三笠山(御笠山)」であり、かつてその地域に「三笠郡」や「春日郡」の地名があったことや、その宝満山(三笠山)を水源とし麓の太宰府を経て博多湾に注ぐ河川が現在でも「御笠川」ということから、私的には九州説に信憑性があると感じる。そこで縁あって昨日は12月25日の夕刻、かの阿倍仲麻呂がこの歌を詠んだ候補地と目される「月の浦」(福岡県大野城市)を訪ね、その地の高台にある展望所より、月の出を愛でる東方の太宰府方面を撮影したものが冒頭の画像である。画像に映る東方の主要な山々は向かって左側から、三笠山の異名を持つ優美な「宝満山」、中央部に見える秀麗な「大根地山(標高 652m)」、そして右側の笠を伏せたようになだらかな「宮地岳(標高 339m)」である。そして上の画像は、冒頭の画像の向かって右側の、全体的になだらかな山容の「宮地岳」を拡大して映したものである。この拡大した画像をよく見ると、手前の「宮地岳」を含めた山並みが、三段の階層を成すように重なり見えているのが確認できると思う。ちなみに、この「月の浦」と称する高台の撮影地から見て、その三層に重なる山々とは、まず低層に「宮地岳」、その向こうには中層となる「馬見山(標高 978m)」を代表とする山系、さらにその遠方の高層となる山並みは、北部九州域では主峰とも言える「英彦山(標高 1,199m)」である。実はこの地に立って、図らずも上記の三階の層を成す山並みが目視できた時、下に掲げた紋章の「三階松」が連想され、思わず感動して鳥肌が立ったことを憶えている。つまり、その三階層からなる山並みの風情こそ、この歌に編まれた「三笠の山」なのではないかと・・・。 ところで、「三階松」の紋章といえば、北部九州では宮地岳神社(福岡県福津市)の社紋として有名であり、この社名は「月の浦」から見える「宮地岳」と同じ名称にして、宝満山だけでなく「月の浦」から見える「宮地岳」にも同じく「三笠山」の別称があることを考え合わせると・・・もしかすると画像のように三層に重なる山並みを「宮地岳」と称し、これを「三階松」の紋章になぞらえたのではあるまいか・・・などと、私の想像の翼は大きく羽ばたくのであった。例えば普通の満月よりも一際明るい「中秋の名月」が、東方の三層からなる「三笠の山」を借景に昇りゆく姿は、その月明かりに照らされた山並みが浮き彫りとなって、さぞかし心打たれる幻想的な風情であったに違いあるまい。 ・・・ 天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも ・・・

2016年12月26日

閲覧総数 973

-

9

〔三部神道〕とは

今からもう四半世紀前になろうか・・・その頃は日本の歴史を体感するために、仕事の合間を縫っては全国各地の神社や歴史の現場を巡っていた。ある時、古文書『ホツマツタヱ』を初めて世に問うた、松本善之助氏の著書「ホツマツタヘ」(毎日新聞社・1980年初版)を参考に、信濃国の延喜式内社で長野県下伊那郡阿智村に鎮座する阿智神社(あちじんじゃ)を訪ねたことがある。その阿智神社の祭神は思兼命(オモイカネノミコト)で、『ホツマツタヱ』ではその斎名(いみな)を「アチヒコ」とする記載があり、これを社名として今日まで残されているのが当社ということから、古文書『ホツマツタヱ』の信憑性を再認識するところである。当時この阿智神社に参拝した折に、たまたま出会った地元の郷土史家から、好意で進呈された小冊子があった。今でも手元にあるのだが、その小冊子の特集記事には、(昨日のブログでも取り上げた)『先代旧事本紀』に基づき、天思兼命が信濃国に天降り、阿智の祝部等の祖となったと記してあった。また『先代旧事本紀』には、聖徳太子が「神・儒・仏」の「三法」を「鼎の三本足」に譬えたことや、「神道」を「根幹」、「儒教」を「枝葉」、「仏教」を「果実」に譬えたと記され、その「三法」の一である「神道」については、〔三部神道〕を唱えたと伝わる。さて、その〔三部神道〕とは・・・(以下は上記の阿智神社に所蔵される『吾道宮縁由』を参照。)一には「宗源道(そうけんとう)」、これは天児屋命(アメノコヤネノミコト)を元祖とする。二には「斎元道(さいけんとう)」、これは天太玉命(アメノフトタマノミコト)を元祖とする。三には「霊宗道(れいそうとう)」、これは天思兼命(アメノオモイカネノミコト)を元祖とする。「宗源」とは「理極」、「斎元」とは「事極」、「霊宗」とは「合道、心法ノ極」ということで、開天ノ間「天神七代」の旨を説くを「宗源」とし、盛天ノ時「地神五代」の道を説くを「斎元」とし、喪天ノ世「人皇万代ノ理」を教うるを「霊宗」とする。その次第をいえば、「宗源」、「斎元」、「霊宗」といえども、実は「霊宗」をもって本とする。この「霊宗」の道を修めなければ、「宗源」と「斎元」は共に自分のものにすることはできない。以上が、参照部分を分かりやすくした文章だが、「宗源道」とは天児屋命を祖とし藤原氏にもつながる中臣氏の「中臣神道」、「斎元道」とは天太玉命を祖とする忌部氏の「斎部神道」と、それぞれ二つの流派は見当が付くのだが、なぜか「霊宗道」の流派が判然としない。もしかすると、〔三部神道〕が伝えるところの神道祭祀の大本たる「霊宗道」とは、天皇家を頂点と仰ぐ日本の神道の流れの本流とも言うべき流派とされた【伯家神道】といえるのかもしれない。

2012年07月14日

閲覧総数 1509

-

10

台風を追い風に「宇佐神宮」への参拝

8月9日の朝、台風11号の動向を留意しつつ、宇佐神宮の神体山である御許山(標高647m)の山頂に向かった。実は、同日の午前一時頃には、「ボガスキョイ」という聞いたことのない言葉が脳裏に何度も浮かんできたので、これはメッセージかも・・・ということで検索してみると、現在のトルコの都市名と分かり、さらにこの「ボガスキョイ」を調べていくと、その都市は古代では「製鉄の民」と聞こえたヒッタイトの王国の首都「ハット・ウサ」であることが分かった。どうやら「宇佐神宮」とは、ヒッタイトの拠点という意味合いで、また「宇佐八幡宮」の語源たる「ウシャ・ハティム・アン」とは、「ヒッタイトの北極星(天神アン)を祀る社」となるようである。ヒッタイト特有の技術とされた「製鉄」の素材である鉄鋼石は、その掘り当てた鉱脈が磁気を帯びることから自ずと南北に延びるため、製鉄の民は北方の天空に輝く「北極星」が信仰の対象になるようだ。当日未明に、そんな下調べをしてから、当山7合目の駐車場より雨合羽を着用して登ることに・・・。そして、9合目に鎮座する「大元神社(宇佐神宮の奥宮)」の社殿から、山頂部に向かう奥宮と書かれた鳥居を撮影した画像が上である。つい先日の8月07日の日記「ついに「米神山」の磐座へ(1)」⇒ リンクで紹介した書籍の著者によると、この御許山の山頂部(禁足地)にある三つの大きな磐座が据えられたのは、紀元前2250年(今から4264年前)と計算できるそうだ。また同書籍に、宇佐地方の測量標準基点となる「こしき石」は、紀元前2300年に米神山の西麓に設置されたと記述され、その50年後に御許山の山頂に磐座が設置されたと考えると、実に感慨深いものがある。宇佐神宮に祀られる古い地主神は、筑紫の宇佐嶋(宇佐の御許山)に天降られたと伝わる「比売大神」、すなわち多岐津姫命(たぎつひめのみこと)・市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)・多紀理姫命(たぎりひめのみこと)の三女神とされ、御許山の山頂にある三基の磐座を三女神が降臨された聖地としてきた。その「三女神」といえば、福岡県宗像市に鎮座する「宗像三女神」が有名だが、上記の天体運行と磐座の相互関係に詳しい研究家によると、どうやら「三女神」の大元は宇佐地方であり、宇佐から安心院→日田→英彦山→六ヶ岳→高宮(宗像大社)のルートで、「宗像海人族」の彷徨の跡を辿れるそうだ。その宗像海人族が宇佐に現れたのは紀元前3200年頃と検出されており、宗像大社の高宮に現れたのは紀元後の300年前後となることから、大枠ではあるが上記の道程が間違いないものだと仮定すれば、宇佐から宗像まで実に約3500年かけた彷徨だったことになるということである。台風11号の進路や風向き等もあったことから、今回の宇佐神宮への参拝は、まず神体山である御許山の山頂部にある大元神社に参拝、そしてその後に豊前国一の宮「宇佐神宮」(八幡様の総本宮)に参拝させていただく順序となった。そして、いよいよ「宮島」から「宇佐」に続いた「トヨ(イチキシマヒメ)」の道は、今月末の「宗像大社」への参拝で一段落を迎えるのであろう。どうやら今回の一連の動きは、あらかじめ引かれた見えないレールの上を、あたかも歩いているかのようにも感じる今日この頃である。

2014年08月14日

閲覧総数 670

-

11

「龍神信仰」について

最近、「龍神」にまつわる話を良く聞くのだが、その本質は何だろうと探りを入れたことがある。どうもその正体は、「北辰信仰」にあるらしい。その「北辰」とは、北極星と北斗七星のことで、北極星を中心に巡る北斗七星を信仰の対象とする中国思想からきている。よく神社や仏閣で見かける、「玉」を手にした「龍」の姿とは、「玉」が「北極星」であり、「龍」が「北斗七星」と解くことができる・・・という記述が何かの文献にあったと思うのだが・・・。古代中国では、「皇帝」は「北極星」と位置づけられていたので、おそらくは群臣などの取巻き(北斗七星)を含めた「龍神」の意匠は、あの権力志向が強調された威厳のある図柄となっていったことが想像できる。ところで、これまで何度か日記でも取り上げたが、今回の「媼(おうな)」という創作舞踊の公演(11月10日)にまつわる旅路の初日は、10月17日の「出雲」から始まった。その17日の当日は、世界レベルで浸透したあるイベントの日取り・・・言わば「一粒万倍日」とされた特別な日ということで、公演に深い関わりのある御一行も、そのピーク時に相当する午後5時10分頃までには、しかるべきところに到着していたいという意向があった。その「しかるべきところ」とは、島根県平田市にある「鰐淵(がくえん)寺」というお寺であり、その根本堂の左手にある鎮守の「摩多羅(またら)神社」であった。(この「鰐淵寺」は、出雲国はもとより、山陰でも屈指の天台宗の古刹である。)当日は私の車での御一行の案内だったが、何度も道を間違えつつも、懸案の時間にギリギリ間に合うかたちで現地に到着。境内には他に誰もいない夕暮れ時、ようやく辿りついた「摩多羅神社」の神前で、祝詞奏上から五十鈴の奉納など、一連の儀式がつづいた・・・。この摩多羅神社に祀られた「摩多羅神」とは、北斗七星の輔星(漢名は「ほせい」)の「アルコル」だと聞き知っていたので、私はなぜ「アルコル」たる「摩多羅神」のもとで、10月17日の午後5時10分だったのだろう・・・と、その儀式の最中も頭を離れなかった。この「アルコル」(その意味は「かすかなもの」)とは、北斗七星の柄の先から二つ目の星のミザールに寄り添っている暗い星のこと。和名は「そえぼし」が代表的で、大きな星に添えられている小さな星という意味である。ちなみに和漢三才図会には、「輔星(アルコル)明らかにして、北斗(北斗七星)明らかならざれば、すなわち君弱く臣強し。北斗明らかにして輔星明らかならざれば、即ち君強く臣弱し。輔星若し明らかに大にして北斗と合う時は、即ち兵にわかに起こる。」とあり、「輔星」の担う役割の重要性を詠っている。また日本の仏画等には、北斗七星とともにこの輔星もよく描かれており、密教や陰陽道でも「輔星」は「北斗」とともに重んじられてきたそうだ。さらに、この摩多羅神(輔星=アルコル)は、能の原点とされる「翁(おきな)」の成立に深く関わる存在とされ、さかのぼれば「両性具有神(ディオニュソス)」にまで辿りつき、その「またら」の発音はサンスクリット語では、「地母神」の意味合いを含むという研究すらある。そのあたりが、能の演目の「翁(おきな)」の舞台に立つ「翁」が、〔男神であり天照大神(女神)である〕と伝えられた由来につながるであろうし、この度の舞台公演の企画者が【「翁(おきな)」があるのなら、「媼(おうな)」があってもいいじゃないか・・・。】という発想がきっかけとなって、創作舞踊「媼(おうな)」が生まれたということからも、その企画者を含む御一行の最初の儀式の場所が摩多羅神社であり、その「とき(10月17日・午後5時10分頃)」であったことも、私なりには合点のいくところとなった。また、それが出雲にある摩多羅神社でなければならなかったのも、出雲は日本神話における母神の代表神としてのイザナミ大神がお隠れになった地域であり、また日本列島における龍神(龍蛇)信仰のメッカというところからも、「地母神の復活」を願う企画者の祈りと相通じるものがあったと思われる。(私的には、「イザナミのよみがえり」こそが、「媼(おうな)」という舞台公演の隠れたテーマではなかったかと感じている。)余談だが、創作舞踊の「媼(おうな)」では、ある場面で「北斗七星」から「北極星」に繋いでいく演舞のなかに、「輔星(摩多羅神=アルコル)」の位置付けも意識的に取り入れられる運びとなり、公演の舞台で実演されたということである。当初は「龍神信仰」の話題から、北斗の輔星「アルコル」の摩多羅神の解釈にまで飛翔したが、私自身も関わった出雲行脚における近況報告を兼ねた考察となり、出雲の「神有月」の初頭にふさわしい内容になったと感じる今日この頃である。

2006年11月22日

閲覧総数 4693

-

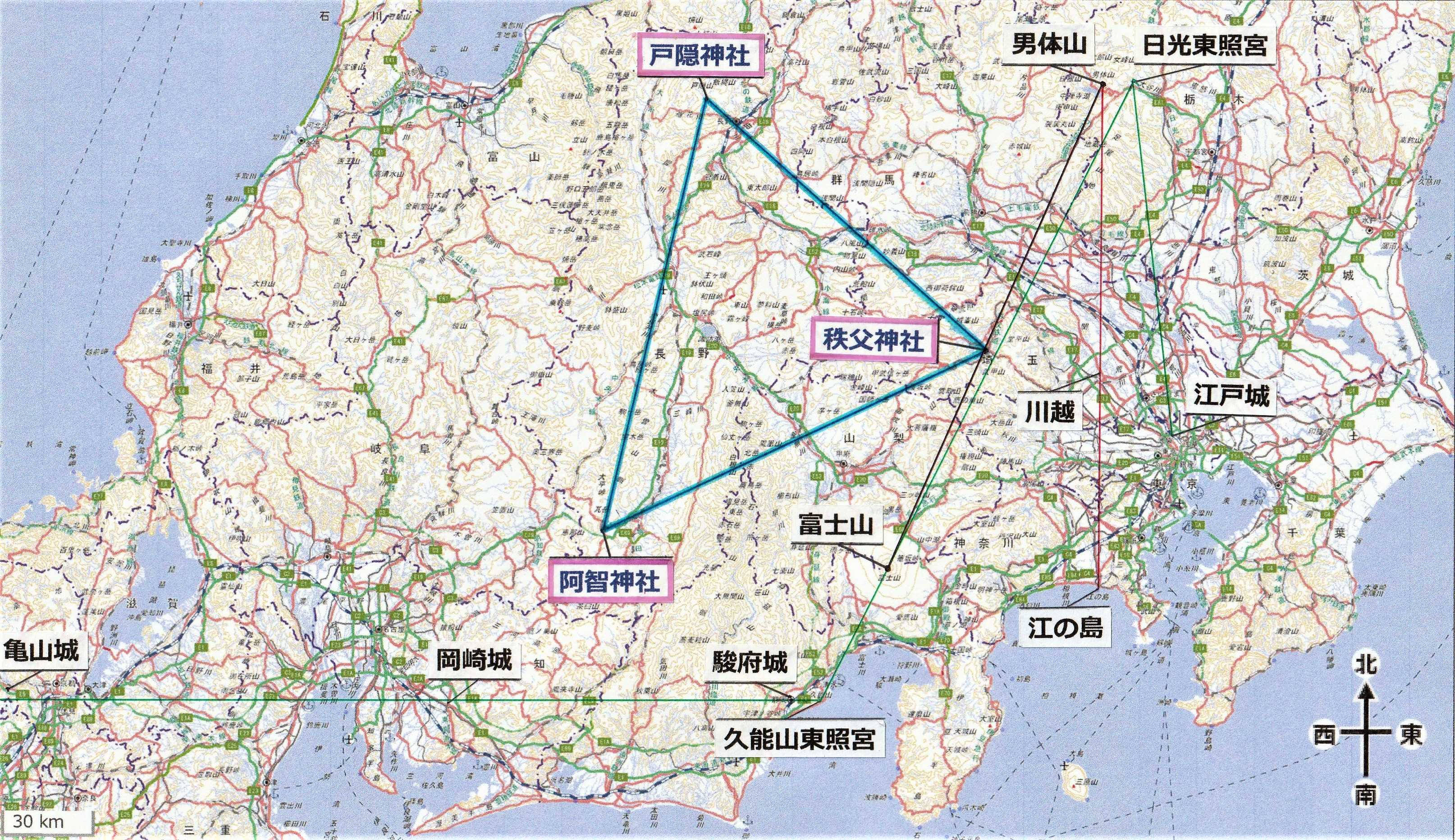

12

3と7だ。それだけ覚えておけ!(2-D)

ところで〔天海=光秀〕は、自ら提唱した「山王一実神道」という天台宗の神道説を基に「日光東照宮」を創建したわけだが、その思想的背景に「三大通史書」の一書である『先代旧事本紀(せんだいくじほんき)』があったのではないかと私は考えている。実は、冒頭の地図に鎮座地を示した「阿智神社」と「戸隠神社」の社伝については、先のシリーズ(2-B)で書いた両社の祭神に関する系譜も含め、上記の『先代旧事本紀』から引用した内容を基としている。この『先代旧事本紀』については、これまでの連載記事で何度か取り上げてきたわけだが、「三大通史書」の他の二書(「古事記」・「日本書紀」)に比べると馴染みが薄いと思われるので、以下に当書の”解説”を「日本大百科全書(ジャポニカ)」より転載した。・・・平安初期に編纂されたと推定される歴史書。本書の序には、620年(推古天皇28)聖徳太子、蘇我馬子らの撰録するところと記すが、『古事記』『日本書紀』『古語拾遺』などからの引用があるので、本書は807年(大同2)以後に成立したもの。ただし本書の内容から推して、その成立は平安初期であることは確実。全10巻、神代から推古天皇に至る歴史を記し、また「国造本紀」という独自の記録を収録。著者は未詳であるが、「天孫本紀」には尾張氏および物部氏の系譜を詳細に記し、また他にも物部氏関係の事績が多くみられるので、本書の著者は物部氏の一族か。「天孫本紀」「国造本紀」などは古代史の史料として重要である。『国史大系』所収。・・・さて、このシリーズ(2-A)の日記では、「阿智神社」の社名である『阿智』と〔光秀〕の姓である『明智』の関係性について少し書いたが、その長野県阿智村に鎮座する「阿智神社」について上記の『先代旧事本紀』には、「天思兼命」が信濃国に天降り、阿智の祝部等の祖となったと記してある。そこで私的考察としては、おそらく〔天海=光秀〕は、古代に長野県阿智村へ移住した「天思兼命(阿智彦)」を祀る「阿智(吾道)氏」の家系に属し、同神を祀る「阿智神社」の社伝の基盤となる『先代旧事本紀』の思想体系を導入するかたちで、比叡山の「山王神社」をもとに「山王一実神道」という”新しい神道”を創出したのではないかと考えるのである。それを暗示するかのように、「山王一実神道」の血脈の四代目の僧侶に「乗因(じょういん)」という人物がいて、〔天海=光秀〕が「山王一実神道」を確立したほぼ一世紀後に、諸要素を統合した「修験一実霊宗神道」という新たな宗派を長野の”戸隠山”(戸隠神社)で形成しており、その思想的背景に『先代旧事本紀』があったということだ。この僧侶「乗因」が形成した「修験一実霊宗神道」という名称にある【霊宗(れいそう)】に私は注目した。後で関連する解説を掲載するが、「阿智神社」の社伝によると【霊宗】とは、当社主祭神の「天思兼命」を元祖とする神道の名称とされてきたことから、この「山王一実神道」を根幹とする「修験一実霊宗神道」に〔天海=光秀〕の深い息吹を感じたというわけである。今回の日記の最後に、最下段にリンクした関連記事より、上記の【霊宗】の神道を含む《三部神道》に関する記述(口語訳)を転載しておく。『先代旧事本紀』には、〔聖徳太子〕が「神・儒・仏」の「三法」を「鼎の三本足」に譬えたことや、「神道」を「根幹」、「儒教」を「枝葉」、「仏教」を「果実」に譬えたと記され、その「三法」の一である「神道」については、《三部神道》を唱えたと伝わる。その《三部神道》とは・・・(以下は上記の「阿智神社」所蔵の『吾道宮縁由』を参照)一には「宗源道(そうけんとう)」、これは 天児屋命(アメノコヤネノミコト)を元祖とする。二には「斎元道(さいけんとう)」、これは 天太玉命(アメノフトタマノミコト)を元祖とする。三には【霊宗道(れいそうとう)】、これは 天思兼命(アメノオモイカネノミコト)を元祖とする。「宗源」とは「理極」、「斎元」とは「事極」、【霊宗】とは「合道、心法ノ極」ということで、開天ノ間「天神七代」の旨を説くを「宗源」とし、盛天ノ時「地神五代」の道を説くを「斎元」とし、喪天ノ世「人皇万代ノ理」を教うるを【霊宗】とする。その次第をいえば、「宗源」、「斎元」、【霊宗】といえども、実は【霊宗】をもって本とする。この【霊宗】の道を修めなければ、「宗源」と「斎元」は共に自分のものにすることはできない。※関連記事・・・〔三部神道〕とは

2022年03月12日

閲覧総数 388

-

13

展示会の後日談(筥崎宮編…上)

「筥崎宮」については、当宮の御神前で開催された合同展示会を紹介する日記でも書いたが、本日の冒頭画像は、当宮の本殿より海側に続く長い参道の最先端にある赤い鳥居から、当宮の神体山であろう「三郡山(さんぐんさん/標高 936m)」(背後に見える福岡県の中央を南北に貫く”三郡山地”の最高峰)に向け撮影したものである。そして上の画像は、当宮参道の中間域から本殿に向かって撮影したもので、手前の鳥居の少し上の中央部に薄っすらではあるが「三郡山」の山頂部を確認することができる。ところが冒頭画像や上の画像、そして当宮の長い参道の全体像を撮影した様々な画像を見比べていると、当宮参道の指し示す軸線は「三郡山」の山頂ではなく、少し左(北側)に振れた山頂部になることが判明した。(下の地図画像に図示)冒頭画像の参道が示す軸線が「三郡山」の山頂を示さないことから、もしかすると海側に何かしらの指標があるのではないかと、「筥崎宮」の本殿から海側に向かう参道の方向を”赤い軸線”として正確に伸ばしてみた。するとその先には「壱岐島」があり、”まさか…”とは思っていたのだが、同島の北端に鎮座する(かつて参拝したことのある)「聖母宮」(しょうもぐう/主祭神…神功皇后)に当たると分かり、とても驚いたと同時に納得したのであった。(上の地図画像に図示)この〔気づき〕により、壱岐島の「聖母宮」(主祭神…神功皇后・創建は西暦717年)と博多湾岸に鎮座する「筥崎宮」(主祭神…応神天皇)を、言わば「母神と子神の母子関係による守護結界」を形成するという呪術的な基本構想が、西暦923年の「筥崎宮」を創建する背景にあったと認識できた。さらに興味深いことに、この「聖母宮」と「筥崎宮」、そして「三郡山」の山頂部を結ぶ”三点一直線”の方位は…もしかすると「聖母宮」から見て〔冬期〕の宵に、”おおいぬ座”の一等星「シリウス」が昇る方向を示しているのかもしれない…という直観があり、PCに搭載した”天文シュミレーション・ソフト”で、「筥崎宮」が創建された西暦923年の、”冬至”の東方の空を調べてみることにした。すると”やはり!”というか、その”赤い軸線”は壱岐島の「聖母宮」から見て(「筥崎宮」を透過し)、”冬至”(12月21日)の午後6時頃に、「三郡山」の山頂部から「シリウス」が昇る方位を示すことが判ったのである。このことは「聖母宮」の主祭神が「神功皇后」であり、その本質は「シリウス」だということが浮き彫りとなる、大きな〔気づき〕でもあった。加えて〈天体の地上投影〉という観点から、「壱岐島」の形状を「シリウス」の所属する「おおいぬ座」と見立て、「聖母宮」の鎮座地をその「シリウス」の投影地とする捉え方があることから、地図上の”赤い軸線”が母神の「神功皇后」と子神の「応神天皇」を結ぶ”聖なる線”として、心中にますます輝いてくるのであった。☆関連記事・・・・「冬至」の祭り・・・走馬灯のように・・・(つづく)

2025年11月01日

閲覧総数 187

-

14

『 五十鈴 』(いすず)の公開

これまでも、この画像の造形のように、色付きの造形に数個の「鈴」を入れるタイプの作品は、数種類のものを披露してきたが、今回は特に「五色」の選別や、造形の中に入れる「鈴」についても、徹底して拘り抜いた自信作となった。☆関連記事・2007年09月20日・「五十鈴」の陰陽 ⇒ リンク上の関連記事のように、おそらくこの造形を「五十鈴」と命名したことが御縁で、翌年の年始には「五十鈴宮」との別称のある「伊勢神宮(内宮)」の特別参拝 御垣内(みかきうち)参拝に導かれ、参拝当日の早朝には厳寒の「五十鈴川」での禊(水行)に参加させていただいたことは、私自身の心魂に「五十鈴」が浸透する体験だったように思う。その経緯は、以下の関連記事を筆頭に(1)~(5)の5部作で記している。☆関連記事・2008年01月14日・五十鈴川の調べ・・・(1)⇒ リンク冒頭に、「五色」の選別と書いたが、これは中国思想の「陰陽五行説」に基づくと、「青・黄・赤・白・黒」の五色が一般的なのだが、画像を見て分かるように私は「青」を「緑」として、「緑・黄・赤・白・黒」の五色を選別した。その根拠としては、伊勢神宮にて例年斎行される五大祭において、宮中より「幣帛(へいはく)」を献奉る〔奉幣の儀〕があり、その内容は「緑・黄・赤・白・黒」の五色の絹と錦の織物だということを拠り所とした。これまでも何度か、有力神社に併設された展示室などで、柳箱に入った五色の織物(幣帛)を実見してきたが、一般通念では「青」とされる実際の織物の色はことごとく「緑」だったことから、この造形の色合いに決定した次第である。加えて、その分かりづらい「緑」と「青」について、「陰陽五行説」に詳しい研究家の吉野裕子氏の解説によると、「木・火・土・金・水」の五気の循環、巡りを「五行」というそうで、その最初の「木気」の特徴とは、季節では「春」、方位は「東」、そして色は「緑」となるが、中国では「緑」を「青」としているとのことで、この指摘も大変参考になった。そして、造形の内側には「銀色の鈴(小)」と「金色の鈴(大)」の二つが入っているのだが、これがそれぞれ天体の「月(銀色)」と「日(金色)」の「陰陽」を象徴しており、上記の「五行」が象徴する「五色」の造形と合わせれば、まさしく「陰陽五行」となるわけだ。・・・ということで、この『五十鈴(いすず)』と名付けた造形は、今の私には「陰陽五行」を包み込む万物の根源たる【太極】、これを象徴する今様の形代(かたしろ)に観えているところである。

2014年08月21日

閲覧総数 462

-

15

新作『 た か ら 』の顕現!

・・・ 地球開星 ・・・そして、新しい宇宙時代の到来を象徴する形代としてこの造形は生まれた。※関連記事・2014年06月11日 《古くて新しい「統合」へ・・・》⇒リンク造形の内訳は、銀色の構成が「シリウス(6次元)」、そして金色の構成が「アルクトゥルス(7次元)」を象徴しており、この二つの星の象徴が紫色の「中心軸」に統合されて「ひとつ」となっている。それはまるで、日本神話の伝える・・・「潮干珠」と「潮満珠」が和合した「如意宝珠」・・・の印象があったので、『 た か ら 』と命名した。 今まで具現化できそうで叶わなかった造形『 た か ら 』は、いよいよこの6月9日に完成した。この『 た か ら 』は、物事の二元性・・・例えば「陰と陽」・「内部と外部」・「前側と後側」などを、視覚的に「ひとつ」として全体把握することができ、あるいは作品を実際に手で触れて体感する行為を通じて【本当の自分】に気づいていく、その「手懸かり」となれば嬉しい限りである。

2014年07月01日

閲覧総数 145

-

16

熊本の磐座巨石群(1)

7月28日の早朝、ある知人の案内で、熊本市は金峰山に近い「拝ケ石巨石群」を訪ねた。冒頭の画像は、上から鳥瞰するとカタカナの「コ」の字状に配置されたように見える巨石群の、その全体を下方から撮影したものである。これだけの規模で人工的な薫りのする巨石群は珍しく、すぐに私は昨年二度も訪れることになった岐阜県下呂市の「金山巨石群」を思い出した。この画像は、冒頭の画像の巨石群の中で、最も高く屹立した磐座(約9メートルの立石)を撮影したもので、その貫禄のある立ち姿は圧倒的な神々しさを放っていた。この画像は、同じ巨石群の「コ」の字の配置の中央部に、祭祀空間と思われる平たい岩上の後方にある、意図的な配置のように感じる岩組みを撮影したもので、エネルギーが内から外に渦巻いて発出するような雰囲気を漂わせていた。そして、この画像は、山上部にある「亀石」といわれる巨石の甲羅部分を撮影したもので、その亀甲の割れ目のような模様は、まるで太古の文字で何らかのメッセージが彫られているかのようである。またこの画像は、山上部から少し下ったところに存在し、まるでどこかを指し示しているかのように斜めに屹立する「立石」といわれる大岩(約6メートル)を下方から撮影したもので、その裏面に見出せる模様はおそらくペトログラフ(岩刻文字)であろう・・・実に印象的な岩肌を私たちに見せてくれた。この画像の岩は、この巨石群の領域に入ってから初めて出会うことになる「方位石」という磐座で、天体(星座)が掘られたような多くの穴が散見され、方位磁石が回転することを含めて実に魅惑的な磐座だったことを覚えている。そして最後に、この「拝ケ石巨石群」の全体像が記された立看板を映した画像を掲載しておきたい。当日に集った好奇心旺盛な私たちは、それこそ童心に返って心ゆくまで巨石群との「ひびきあい」を堪能し、磐座の林立する熊本の聖地を後にしたのであった。

2014年08月04日

閲覧総数 1085

-

17

真理探究36年目の確認

思い返せば1982年5月17日の未明に、覚醒夢で「3と7」の啓示を受けてから、自分なりの「真理探究」の道を歩み始めて、本日は丸35年を経て36年目を迎えた。そこで本日の冒頭の画像は一昨日の5月15日に、ふと空を見上げると出ていた美しい日輪である。そういえば来年は、明治維新から150年にして平成の時代が終わる年と、大きな節目となることから、今年から来年にかけての1年間は私にとっても特別に濃厚な時間となるような・・・そんな気配を感じる。☆関連記事・・・33年目の布石夢では「3」と「7」の西洋数字が黄金色に光るという示しだったが、実はその2つの数を繋いでいる「5」が中央の数として隠れており、しかもその「5」の裏には「10」という数が律動していることを自認できたのは最近である。そして結果的に、「五黄土星」生まれの私自身を象徴する「5」という数は、古くは「5つ星」や「5角星」と呼ばれていた天頂に近い星座の「ぎょしゃ座」(以下の画像)を意識するように私を導き、その「ぎょしゃ座」を構成する5つの星々が地上に投影されたと思われる九州の各地を巡ることになったのであった。☆関連記事・・・「九州」における天体の地上投影より・・・特にこの三年間は、その「ぎょしゃ座」の地上投影地たる九州全域に広がる5つの地点を含む各地域を、現地で直接的に体感すべく訪ね歩いてきたが、ようやく現在は小休止の段階に入った模様である。実は、その過程で再確認することとなった形状に、「正10角形」の立体構成(冒頭の関連記事・下の画像)があった。様々な立体を成形する際の私なりの経験則からいえば、「10角形」の造形表現は「5角形」を基本とした展開から自ずと形成される角形だ。つまり「5角形」と「10角形」は、形状表現としては深い関係性にあるのである。唐突と思われるかもしれないが、おそらく以上の関係性は、「陰陽五行説」における「土気」に纏わる生数「五」と成数「十」の関係性にも繋がっているのではないかと感じる。そして「五黄土星」生まれの私は今、『五行大義』の中にある以下の文章を噛み締めている。・・・天は五をもって気を中央に合して土を生じ、地は十をもって土を成し、天地の間のすべての物の為に備えるのである。・・・

2017年05月17日

閲覧総数 377

-

18

そして「安芸の宮島」へ・・・(1)

およそ一ヶ月前に計画を立てていたのだが、今月8月2日の旧暦七夕、知人と共に「安芸の宮島」(広島県廿日市市)を訪ねた。冒頭の画像は、小舟に乗って海上から鳥居をくぐる時の写真で、これまで宮島には何度も来ているが、厳島神社の象徴たる鳥居を通らせていただいての参拝は初めてである。次にこの画像は、その鳥居をくぐってから、海上より神社境内をほぼ真正面から撮影したものである。なかなかこの角度から厳島神社を展望する機会は少なく、貴重な体験であった。さて、この「宮島」とは「厳島」の通称だが、その「厳島(イツクシマ)」という島名の由来は、宗像三女神の一柱「イチキシマヒメ」という神名の「イチキシマ」の音が変化したものとされている。加えて「イチキシマ」は「斎き島」のことで、「イチキシマヒメ」とは「神に斎く島の女性(女神)」という意味になるそうだ。そこで仮説なのだが、その「イチキシマヒメ」は、日本神話では「アマテラス」と「スサノオ」が天真名井で行った誓約の際に生まれたとされ、魏志倭人伝の伝える「ヒミコ(三代目アマテラス)」の次代を担った「トヨ」と同じ女性(女神)とする説がある。ということで、今回の「安芸の宮島」への渡海は、結果的には「イチキシマヒメ」と「トヨ」の関係性を模索するための行脚になったと感じるし、また「厳島」に渡る直前になって急遽、高千穂にある「ヒミコ(三代目アマテラス)」の故郷を訪ねることになったのは、これも必然的な流れだったのだろうと今更のように感じるところである。島に渡るまでは快晴だったのだが、本殿に参拝する頃には厚い雲に覆われ、神体山の「弥山(標高535m)」に登る際には土砂降りの雨に・・・。悪天候を予想していた私たちは、すぐに用意していた雨合羽に着かえて、降ったり止んだりの雨の中をロープウェイも利用して山上を目指し、その山頂にある展望台から撮影した霧雨にむせぶ磐座群が上の画像である。(つづく)

2014年08月08日

閲覧総数 195

-

19

作品『 ひ び き 』の公開

今日の掲載画像の造形は、今朝になって『ひびき』と命名した作品である。この『ひびき』という作品は、片手で持てる「手のひらサイズ」ということから、実際に左右の掌に乗せて体感することを想定して、金色と銀色の陰陽二種類(同型・同寸)を制作し、これを並べて撮影したものだ。そこで以下の文章は、かつて自身のホームページで綴っていた《作品の概要》である。・2つの正4面体を和合した星型8面体の中央に、天地を貫く御柱として軸を立てた作品です。・かわいい手のひらサイズの2種類(同型)の作品で、金色と銀色の装いでの披露となりました。・造形の中心から天の四方と地の四方の八方位に、天地を加えた「十方位」を表現しています。さて以下の関連記事にあるように、この造形については「数と形の関係」から「11」という数を意識してきた。つまり、0から10までの「11」個の数が展開する「十進法の数理」を、この造形の構造性に纏わる「はたらき」として認識してきたということである。☆関連記事・2007年11月20日・・・「11」を観る・・・⇒リンク そこで本日、まるで「11」という数に連関するかのように、「ひふみ神示」の五十黙示録〔至恩の巻〕にある記載内容が気になったので、以下に転載しておきたい。第十五帖・・・神の申すことは一分一厘違はんのであるぞ、今度言ふことを聞かねば大変な気の毒となるぞ、地(智)の下になって了ふのであるぞ、12345678の世界が12345678910の世となりて、012345678910の世となるのぢゃ、012345678910が【マコト】と申してあろうがな。裏表で二十二ぢゃ、二二の五ぢゃ、二二(ふじ)は晴れたり日本晴れぞ、判りたか。・・・以上の記載内容のなかで、特に・・・「1~8の世界」が「1~10の世界」になって・・・の部分が、この掲載画像の造形に深く関連するところではないかと感じる。つまり、「1~8の世界」が「1~10の世界」になるには、既存の「1~8の世界」に「9」と「10」の2つの数が加わることを意味しており、その加わる2つの数こそ、掲載画像の造形の「天地を貫く御柱」たる中心軸の「天(9)」と「地(10)」の2つの方向に対応していると思われるのだ。つまり既存の「マカバ(星形8面体)」の8つの頂点が示す「1~8の世界」に、天地の2つの方向が加わって「1~10の世界」となることが・・・「1~8の世界」が「1~10の世界」になって・・・ということであり、その天地を貫く中心軸の「真ん中」を「0」として加えて・・・「0~10の世界」となり、これを「マコト(〇九十)」という・・・となるのであろう。ということは、「11」を象徴する金色と銀色と、陰陽(表裏)の2つの造形が揃うことで、「11」足す「11」で「22(二十二)」となり・・・二二は晴れたり日本晴れ・・・と、実に見事に神示との関連性が伺えたのは不思議である。もしかすると、この金色の「11」を象徴する『ひびき』を左手に持ち、そして銀色の「11」を象徴する『ひびき』を右手に持って瞑目し、金銀を超えるプラチナ色を「ハイハート・チャクラ」にイメージしていると、加えて「22」の「太陽系の次元」を越えていき、いよいよ「23」の数が象徴する「シリウス次元」に意識転換できるかも・・・。

2014年07月11日

閲覧総数 190

-

20

ついに「米神山」の磐座へ(2)

冒頭のの画像は、米神山の8合目あたりにある、かなり大規模な巨石群の一部を撮影したものである。ここでは一帯に様々な種類の石組みが散見され、磐座ファンの者にとっては、たまらない空間であろう。その中でも特に印象に残った磐座を映した画像が上である。その巨石群のある広い空間を、童心に返ってヒャハ~!とか歓声を上げながら、磐座の数々を愛でていたのだが、この画像の磐座のすぐ近くを通る時になると、なぜか神妙な心地になっていた。そこで、フト「私を見て!」という声が聴こえた感じがしたので、その岩組みを観察すると、一目で「女性性」を強く感じさせる磐座と分かった。そこで、少し離れて周囲の磐座群との関連性を伺いながら、その全体像を俯瞰してみると、この「女性性」を感じさせる磐座が、この規模の大きな巨石群のなかで祭祀を行う中心的施設だという直観が走ったから不思議である。その後、数名の感性の豊かな方にこの画像を見せたところ、「母性」とか「女性自身」などという明確な感想が返ってきたので、これはほぼ間違いなく「女性性」を象徴した磐座である。おそらくこの画像を見れば、分かる人には分かるであろう。この磐座の前方には、それなりに広い空間もあるので、おそらくここは「地母神崇拝」が行われた聖地であったことが伺える。そして上の画像は、山頂にあるストーンサークルの、ほぼ中央にある高さ約80cmの、少し斜めに立つ石柱を真上から撮影したものだ。この季節の山頂は青草に覆われて、ストーンサークルの全体像は見出せなかったが、散見される山頂部の岩々の中では、特にこの石柱に強く魅かれた。この石柱の絶妙な傾き加減も、おそらくは季節の節目に、目星となる天体を指し示していたのであろう。ようやく山頂に立てた喜びを噛み締めつつ、その山頂部を暫く周遊した後に、近くにある木陰に隠れて昼食を取った。そして今回、まさしくお導きで登らせていただいた「米神山」の登拝の意味を、改めて考えることに・・・。もうあれから何年になるだろう・・・「全国一の宮巡り(昨年の秋に達成)」の過程で、自分なりに見出せた「山口と九州を貫く南北軸」があった。◎関連記事・2012年8月21日の日記・タイトル「山口と九州を貫く南北軸」⇒ リンクこの最後の画像は、「米神山」の山頂から南方を展望した風景で、遠方に薄く豊後富士と謳われる「由布岳」と、連なる「鶴見岳」を確認できる。上で取り上げた「山口と九州を貫く南北軸」には、数年前から「米神山」もその南北軸に深く関わっていると感じ始め、麓にある登山用の駐車場までは何度か来ていたのだが、いよいよ今回の登拝の実現により、(私の心中では)本格的に「山口と九州を貫く南北軸」が繋がったという実感がある。そして山頂で一服していると、まるでそれを示唆するかのように、この「米神山」の山頂からみて、ほぼ真北の方位となる「萩(山口県)」に住まう知人から携帯に連絡が入った。その知人には、かつてこの南北軸の重要性を語っていたことから、なるほどこのタイミングでこの電話とは、やはり「山口と九州を貫く南北軸」が深く繋がったことを証明してくれるものと感じた次第である。ここで、その「山口と九州を貫く南北軸」に関わるポイント地点を、北から南に向かって羅列しておこう。 「北」・・・萩・山口・宇佐・御許山・米神山・由布岳・祖母山・高千穂・西都原・都井岬・・・「南」加えて、今回の7月26日から29日にかけて車の動きを俯瞰すると、九州全域の臍たる「阿蘇山」を中心として「8」の字、あるいは無限大(∞)のマークをなぞるように移動したことが分かり、とても感慨深いものがあった。艮(東北)の「富士山」と坤(西南)の「阿蘇山」という対比で、その陰陽関係を語られる場合もあるが、いわゆる〔表〕の「富士山(男性性・凸)」に隠れた、〔裏〕の「阿蘇山(女性性・凹)」に秘められたハタラキの復活めいたものを、実地の体験を通して改めて感じさせられたところである。

2014年08月07日

閲覧総数 561

-

21

「富士山」から伊豆半島へ(8)

「・・・近々、太平洋の南海トラフで震度9クラスの巨大地震が起きる可能性がある。それを封じるには伊豆最南端にある「石廊崎」の塞がっている「穴」を意識で開け、そこに地震(南海トラフ)エネルギーを落とし込んで抜けさせる必要がある。・・・」・・・力のある人の祈りによって、震度5等の地震に分散し散らすことができれば、大難を小難に変えることができる。・・・ということで「石廊崎」に向かう前夜、上記の内容を現地での「行為」として実行するため、その「石廊崎」の塞がった「穴」を開ける手懸かりとして、持参していた「立体七角形」(冒頭画像の造形)の形状を活用することを提案した。つまり、現地での「行為」の前段階として、塞がっている「穴」を開ける必要があるのだが、その際に「立体七角形」の中央部に開いた「穴」(開口部)が参考になるはずだと、その造形に秘められた「しくみ」を解説しながら提案したというわけだ。以上の前提があって、今年5月末の「上京の模様」シリーズから「富士山から伊豆半島へ」シリーズの、言わば集大成として伊豆半島最南端の「石廊崎(いろうざき)」に向かったのであった。そして、その「石廊崎」での私たちの「行為」が、本当に功を奏したかどうかは今でも定かではないが、翌月6月18日の夜分に「山形県沖」を震源地とする「震度6強」の強い地震が起き、他にも連動する現象に深い関係性を見出せたことから、以下にリンクする関連記事を書いたのであった。※関連記事・・・大難を小難に為さしめ給えこの「石廊崎」の南端に到着した時は、たまに晴れ間も見えていたのだが、上の画像の岩上の先端に立った頃には、にわかに暗転する兆しを感じていた。そして私たち三人は、石廊崎でも最南端にある近くの「石室神社」に参拝、ここでも伊豆に流された「役小角」の伝説を知ることになるのであった。上の画像は当社にて、「石廊権現」とも称された「石室神社」に伝わり、伊豆七不思議の一つとされる「千石船」(石廊崎権現の帆柱)の由来書を撮影したものである。◎関連情報・・・石廊崎権現の帆柱(Wikipediaより)上の画像は「伊豆七島の展望図」が描かれた石板で、急に雨が降り始めた矢先に撮ったものである。この「石廊崎」という伊豆半島の最南端で、「伊豆七島」の全てが一望できるという場所は、おそらく太古から重要な祭祀場と位置付けられてきたであろう。巨大地震のエネルギーを開放する「行為」が始まる直前に、その石廊崎最南端の現場から南方の海を撮影したものが上の画像だ。雨脚も強くなり辺り一面が暗くなっていることが伝わるであろう。岩陰で「伊豆の知人」を中心に始まったその「行為」にかけた時間は約十分、その間も雨は止めどなく降り続いていたことを憶えている。その「行為」が終わったのは、ちょうど「午後3時(2019年5月31日)」であった。その直後、南方に広がる大海を撮影した画像が上である。不思議なことに、棚引く雲によって陽光が遮られ、海上の南方に向かって明暗二様に分かれたコントラストが心に響いた。その「行為」を実践した知人の話では、(滞った南海トラフの地震エネルギーを)大地の「穴」に向かって落とし込むだけだと思っていたら、同時に天空に向かって開放することになったということであった。上の画像は、車を停めていた石廊崎の駐車場に帰るための長い遊歩道(約20分)を歩いている最中に、南方の海上を振り返り撮影したものだ。複雑に入り込んだ海岸の向こうに太平洋が見える景色は圧巻であった。実は石廊崎の南端に近い場所に、今年の4月1日にオープンしたばかりの施設(以下のリンク)がある。☆関連情報・・・石廊崎オーシャンパーク(地球の神秘に触れ太古に想いを馳せる自然公園)今から約60万年前、フィリピン海プレートに乗った海底火山が、隆起しながら本州に衝突してできたのが伊豆半島である。その地球上の特異点とされる伊豆半島・・・その最南端に辿り着くまで様々な経緯があったにせよ、ここ「石廊崎」にて今回の旅路の全行程を締め括ることができ、有り難き幸せであった。さて、日本で最初の和歌として「 八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を 」を知る人は多いと思う。この和歌は、日本神話において「スサノオ」が「ヤマタノオロチ」を退治して「クシナダヒメ」と結ばれ、一緒に住まう新居を建てた際に「スサノヲ」が詠んだ歌とされている。そもそも和歌の冒頭にある「八雲(やくも)」とは、八重に(幾重にも)重なり合った雲のことを意味ししている。また、この和歌に因んで「八雲立つ」は、「出雲」にかかる枕詞となっており、「八雲」は「出雲国」を象徴する言葉となっている。そして、私にとって「八雲」の本質とは、冒頭に掲げた造形の「立体七角形」ということになる。※関連記事・・・「八雲の紋」…京都 東寺と出雲を結ぶ謎※関連記事・・・「八雲立つ出雲」の南北軸今の私は、この「八雲」の本質たる「立体七角形」を胸に秘め、また響き合う「伊豆(いづ)」と「出雲(いづも)」の言霊を噛み締めている。そして今月の末に、「富士山と出雲を繋ぐ東西軸」との関係を再認識すべく、「スサノヲ」の活躍した「出雲」へと旅立つ予定である。※関連記事・・・もう一つの「太陽の道」

2019年09月07日

閲覧総数 234

-

22

クロスポイントである「竹田」の伝承から(下)

実は、前回記事で紹介の「竹田キリシタン研究所・資料館」に展示されていた、とても気になる文化財があった。そこで、その『INRI石碑 』と称される”キリシタン墓碑”(複製)を撮影した画像が上である。下の画像の解説にあるように、この石碑に刻まれた「INRI」とは、「ユダヤの王ナザレのイエス」という意味で、全国的に見ても類例のない”キリシタン遺物”ということだ。この文化財とその解説を初めて見たとき、記憶の片隅にあった…「INRI」とは「稲荷」のこと…という情報が浮上してきたが、それは”都市伝説”の類だろうということで、それほど気に留めていなかった。しかし、今回の当館への再訪で、改めてこの石碑の前に立ち解説を読んでいると、なぜか…これはやはり、真実ではないか…という思いが湧いてきて、また別の詳しい解説文に目を通したことで、「INRI=稲荷」が〔確信〕となるのであった。そこで以下に、その〔確信〕に至った解説文を転載しておく。・3世紀頃から日本に帰化した朝鮮の秦氏一族が、日本に「景教(ネストリウス派キリスト教)」という名の中国版キリスト教を持ち込んだとする説がある。彼らの目的の一つは、その「景教」を広めるために日本各地に「稲荷神社」を造営することだったという。・その総本山が大分県の「宇佐神宮」と京都の「伏見稲荷」だが、竹田の城下町に40ヶ所以上の稲荷があることもまた、これに関係しているのかもしれない。・また面白いことに、日本に秦氏一族がやってきた頃、日本語では「N」の発音が現在と違って「Na」であったことが記録されている。すなわち当時の日本人は、「INRI」を「INARI」と発音していたことになる。・そのようなこともあって、江戸初期にキリスト教が禁教になってからは、「INRI」を信仰の対象とすることができなくなったため、竹田ではキリシタンが「INARI」として信仰したのではないかという仮説が浮上する。・これに関係するように、竹田市で最も大きい稲荷である「扇森稲荷神社」は、1617年に江戸幕府が禁教令(キリスト教禁止令)を発令した直後に建造されていることも興味深い。以上が、詳しい解説文からの転載(加筆あり)である。ということで、この度の「竹田」を巡り歩いた締め括りのご挨拶ということで、竹田市で最も大きい稲荷(INRI)の「扇森稲荷神社」を参拝し、当社を撮影した画像が上である。さて、ここ「竹田」の市域には、古代にあった”幻の王朝”と伝わる「ウガヤフキアエズ王朝」の《最後の王都》があったと記された『ウエツフミ』という古文献があることをご存知だろうか。そこで以下に紹介するサイトでは、鎌倉幕府の創設者「源頼朝」の庶子にして豊後大友氏の初代当主である「大友能直(おおともよしなお)」が1223年に編纂したとされる『ウエツフミ』という古文献の内容を研究対象とし、「ウガヤフキアエズ王朝」の実在論を展開されているので、当文献に関する基本情報を含む詳細はこのサイトを参考にしていただければと思う。(※当サイトは以下の関連記事の中でも紹介)◎紹介サイト⇒ ウガヤフキアエズ王朝実在論(ウエツフミの研究)ここで紀元前の歴史、とりわけ今から約1万年前までの歴史を考察する上で留意しておきたいことに、今から約7,300年前(紀元前約5,300年前)、南九州の屋久島や種子島の少し西側の海域で発生した《鬼界カルデラの大噴火》という大規模な天変地異がある。この巨大な天変地異によって、南九州はもちろん九州全域に居住していた縄文人たちは九州島から離散する事態となり、再び人間が住めるような状態になるまで、かなり長いスパン(約4,000年)で無人島状態になってしまった模様である。例えば、鹿児島県国分市の「上野原(縄文遺跡)」で、約1万年前から定住生活をしていた縄文の人々は、上記の天変地異の後に青森の「三内丸山(縄文遺跡)」へ移住したことが、近年のDNA鑑定で証明されたとのことだ。以上のことを踏まえると、特に九州域においては紀元前約1,000年前の”弥生時代の始まり”の頃の地層より、朝鮮半島やアジア大陸等から九州に渡来してきた「大陸系弥生人」が、九州の各地に定住して残した”弥生式土器”等の文化財が、なぜ多く出土するのかという歴史的な流れが読み取れる。そのような背景も認識した上で、上記の『ウエツフミ』の記述を読み解くと、現在の大分県域において「ウガヤフキアエズ王朝」の”最初の王都”が成立したのは、紀元前660年頃だったということである。この古文献『ウエツフミ』によると、この王朝は”第74代”まで約800年も継続し、その《最後の王都》が存在した場所が、現在の竹田市内にあったということである。そして、その竹田市域にあった〔フタノボリノ大宮〕を宮殿とする「ウガヤフキアエズ王朝」の《最後の王都》は、およそ”3万人”もの住民が生活していた大都市であったが、紀元2世紀頃の「皇統第12代 景行天皇」の治世に、天皇率いる軍勢により壊滅した歴史が、この『ウエツフミ』には詳しく記述されており、地元の虐げられた子孫は現代になっても惨状を生々しく語り継いでいるとのことだ。この古代に(特に九州の各地域で)起きた殺戮闘争の大事件を、「古事記」や「日本書紀」では《土蜘蛛(※)征伐》と記している。繰り返しとなるが、ここ「竹田」において残酷無慈悲に征伐された《土蜘蛛》とは、「ウガヤフキアエズ王朝」の王都に居住していた約3万人もの住民だったのである。(※)この《土蜘蛛(つちぐも)》とは、一般に上古の日本において大和王権・大王(天皇)に恭順しなかった土着の先住民を示す名称(蔑称)とされている。しかし本来は、竪穴式住居の茅葺(かやぶき)屋根の上から土を被せた「土屋根式住居」と呼ばれるものに住んでいた人たちのことである。それゆえに昆虫の蜘蛛に擬えて「土蜘蛛」のようだと呼ばれたというわけだ。この住居は暖房効果が高まることから、列島の北方から移住してきた縄文人であろうと考えられている。かつて、上にリンクした紹介サイトの『ウエツフミ』の解読内容を頼りに、竹田市に残る「ウガヤフキアエズ王朝」の痕跡を訪ねたことがあった。その時の関連記事は、以下のリンクである。※関連記事・・・ウガヤ朝の故里を訪ねて(1)※関連記事・・・ウガヤ朝の故里を訪ねて(2)そして、「ウガヤフキアエズ王朝」の心の拠りどころであり御神体の山であった「祖母山(そぼさん)」…大分県(豊後大野市・竹田市)と宮崎県(西臼杵郡高千穂町)にまたがる標高1,756mの山で宮崎県の最高峰…に登った時の関連記事が、以下のリンクである。※関連記事・・・「祖母山」へ登る(上)※関連記事・・・「祖母山」へ登る(下)これまで記してきたように、取り上げてきた”クロスポイント”の「竹田」は、「近世」と「古代」と大きく二度にわたって《深い闇》で覆われてきた土地柄であったとは、この記事を書いていて率直に感じたところである。しかし時代は今、その歴史の「闇」に真実の「光」が照射し、自ずと《統合》していく時期を迎えている。現在の私の心中には、なぜか「竹田」をクロスポイントとして、「山口と九州を貫く(冬の)南北軸」(東経131度24分)と「九州を貫く東西軸」(北緯33度)が、地図上で交差したイメージとして浮上し、同時にそれが南天に輝く星座の「南十字星(サザンクロス)」と一体化して観えている。そして、今年の「冬至」(12月22日)において”一陽来復”の蘇った「太陽」が南中した瞬間に、昼間では見えないけれども輝いている「南十字星」と見事に重なり合った姿が、先取りのかたちで観えている。これこそ、『十字架(南十字星)』の中心(クロスポイント)に光り輝く、よみがえった『イエス(冬至の太陽)』の真実の御姿といえよう。今年の「冬至日」が、皆さまにとって素晴らしき”祝福の日”となることを祈念申し上げる。

2023年12月19日

閲覧総数 629

-

23

「クナト」と「アラハバキ」

「出雲」にはもう十回は足を運んだであろうか・・・、訪れる度にまさに「出雲八重垣」の垣根を一重づつ潜らせていただき、毎回その懐の深さを感じさせられてきた。そして何度か出雲訪問を重ねるうちに、「出雲神族」の祖神とされる「クナト」という神の名前を知ることになった。この「クナトの大神」は、「日本書紀」では「岐神」として登場し、「古事記」では「衝立船戸神」と呼ばれている。現在は、出雲大社の東方にある「出雲井神社」に、「久那戸(くなと)大神」として祀られており、まるで導かれるようにして何度か参拝させていただく機会があった。さて、上述した「出雲神族」の末裔で、一子相伝の「口伝」により古代の歴史を伝えてきた「富(とみ)氏」の伝承がある。(参考文献・・・「謎の出雲帝国」吉田大洋 著・徳間書店 ほか)その伝承によると、その「出雲神族」は、東北方面から出雲に移住してきたということである。なかでも注目すべき口伝に、『我々の大祖先は、「クナト(岐神)」の大首長だが、もうひとつの隠された女首長に「アラハバキ(荒吐神)」があり、体制側によってこれらが抹殺されようとしたとき、「クナト」は「地蔵」に、「アラハバキ」は「弁才天」へと変身した。』とあるそうだ。実は私は、この「クナト」と「アラハバキ」が深い関係にあり、しかも男神と女神のペアだと知ったのは昨日のことである。この東北の神として聞こえた「アラハバキ」は、先日のブログでも取り上げた「遮光器土偶」がその神を象ったものとされ、その土偶が女性の特徴を強調していることからも女神と認識されている。(参考記事・2008年6月12日の日記)ちなみに、北海道は倶知安のアイヌ酋長の話によると、アイヌの古語で「クナト」は「男根」、「アラハバキ」は「女陰」の意味で、本来は一対のものだったということである。先日のブログのも書いたが、先の東北地域で起きた地震は、縄文勢力の「よみがえり」を暗示するのでは・・・と推理したが、もしかするとその流れのなかで、この「縄文」を象徴する男女一対の大神たる「クナト」と「アラハバキ」が浮上してきたのではあるまいか・・・。(参考記事・2008年6月16日の日記・同年6月21日の日記)そしてこの記事を、本日『七夕』の月日に公開できたことを、とても喜ばしく思う今日この頃である。◎【 追 伸 】 上記の「クナト大神」に関して、上掲の参考文献よりも詳しい書籍を知り得たので、以下その関連記事と共に紹介しておこう。(2020.4.12 記)※参考書籍・・・書名『出雲王国とヤマト政権』 富士林雅樹 著 大元出版(2019年 初版) ※関連記事・・ 令和二年【春】出雲行脚の巻

2008年07月07日

閲覧総数 17026

-

24

鶴と亀が統べった?!

先日の出雲行脚において、2月7日は「出雲大社」にも参拝した。現在、出雲大社では「平成の御遷宮」ということで、平成25年(2013年)5月の「本殿遷座祭」にむけて御修造の最中であり、御本殿を遥拝するすることはできなかったが、多くの参拝客で賑わっていた。ここでフト思ったのは、《出雲大社》の御遷宮が完了する年が2013年ということは、同様に現在進行中である《伊勢神宮》の式年遷宮の完了する年と同年である。ということは、日本の神社神道を代表する東方の「伊勢神宮」と西方の「出雲大社」と、列島の東西の祭祀を司る要ともいえる両社は、平成25年を節目として大きく「神氣」が入れ替わると解釈することができよう。さて本日は、旧暦の元旦である。「出雲大社」では午前1時から「福神祭」が斎行された日取りだ。(今日の画像は今年の2月6日、安芸国は広島で迎えた日の出を映したものである。)その出雲大社の福神祭とは、旧暦の大晦日から元旦にかけて、大勢の方が夜通し神楽殿にお籠もりするお祭りで、旧暦(太陰太陽暦)を大切にする大社の、旧正月の伝統を受け継ぐ祭りと言えよう。ここで、冒頭の2月7日の話に戻ると、知人と共に出雲大社を参拝した後、駐車場の近くにある喫茶店でコーヒーを飲んだ。その時に、店内の目立つところに貼ってある「出雲教」と書いてあるポスターが気になったので、店員さんに訪ねてみた。すると、そのポスターは出雲大社のすぐ隣にある「出雲教」のもので、北島家が宮司を務める「出雲大社 北島国造館」が印刷したものと分かった。「出雲大社」の宮司家は、代々「天穂日命(アメノホヒノミコト)」の子孫が務める慣わしで、いつの時代からか「千家」家と「北島」家に分かれたことは知っていた。がしかし、現在の「出雲大社」は「千家家」、そして隣接する「出雲国造館」は「北島家」が、それぞれ宮司を務めていることを知ったのは、今回が初めてであった。その喫茶店の店員さんは会話の途中で、何度も「北島家」のことを話され、「ここから歩いても本当にすぐ近くなので、今から参拝されてみてはいかが。」と誘われるので、お店を後にした私たちは紹介されたその「出雲国造館」に向かった。そこは確かに私も初めて参拝する神社で、大社と比べれば「こじんまり」としているが、何だかほのぼのとしたいい感じの空気が漂っていて、ここに参拝できた喜びを知人と共に分かち合うことができた。嬉しいことに、その「出雲国造館」で配られていた「出雲教かいわい ぶらりマップ」を見ると、近くに「真名井(まない)の清水」とあった。ここもかねてより訪ねてみたい場所のひとつだったので寄ってみることにした。その大樹の下から湧き出る清水を飲んでみたが、これがまた実に美味しい水で、口に含むとほのかに甘さが染みてくる感じで、それこそ「こっちの水は甘いよ~」と口ずさみたくなるくらいだった。この「真名井の清水」は、出雲大社の神事に関わる神聖な水として知られ、島根の名水百選に選ばれているとのことだ。後日、『ウィキペディア(Wikipedia)』を参考にしたところ、「出雲大社」を宗祠とする〔出雲大社教(いずもおおやしろきょう)〕は、出雲国造・千家家の主宰する神道教団であり、その出雲大社の境内地に隣接する「北島国造館」に総本院を置く〔出雲教(いずもきょう)〕は、出雲国造・北島家の主宰する神道教団とされていた。また関連記事をネットサーフィンしていると、島根県の伝統工芸で「大社の祝凧(たいしゃのいわいだこ)」という工芸品が目に留まった。(以下はそのアドレス)http://www.shimane-bussan.or.jp/koge/48.htmその祝凧の紹介文を参照すると、〔 沿革・特徴 〕出雲大社宮司の千家、北島両家に伝えられてきた凧で、大社背後の亀山(北島家)と鶴山(千家家)を表徴して、「亀」と「鶴」の文字を書いた、2枚1組の祝凧である。元禄の頃、両家に祝い事があると、国引き伝説で知られる稲佐の浜で各々の凧を村人があげたのが始まりといわれる。とあり、北島国造館(北島家)の背後にある『亀山』を、「亀」の文字をあしらった黒い絵柄として表現し、また出雲大社(千家家)の背後にある『鶴山』を、「鶴」の文字をあしらった赤い絵柄で表現している。私もまさか「出雲大社」の御神域に、「鶴」と「亀」という寿ぎの表象が、それぞれ「神体山」の名称として伝えられているとは思わなかった。ということは、今までの出雲大社への参拝は「鶴」の系統の社への参拝だったことになり、この度が初めてとなった、亀山の麓にあって北島家の主宰する「北島国造館」への参拝は、いよいよ「亀」の系統の社と繋がることができたと解釈でき、私の中では「鶴と亀が統べった(和合した)」、まことに目出度い型示しと認識している。昨日のブログ内容とも繋がるが、ここ最近は「男性原理」の象徴たる「亀」との遭遇がつづいている。それは、昨日の画像の造形では、「中央」の「13」の自覚とも言えようか・・・。「カゴメの唄」の・・・鶴と亀は統べった・・・の後で、最後の文言となる「後ろの正面だあれ」とは、今の私にとっては【「真実の相手は自分である」と知ることのできた人】のことである。

2010年02月14日

閲覧総数 2682

-

25

上京の様子(1)…長州藩 毛利家下屋敷跡にて

そして5月末に上京の際、たまたま新幹線の車中から見えた「富士山」を映した画像が冒頭である。実は東京での所用を終えた後に、当山の5合目へ行く予定を立てていたこともあり、感慨一入であった。品川駅を降りて、まず最初に向かったのは六本木にある「東京ミッドタウン」であった。(上の画像)この大規模複合施設のある敷地が、江戸時代には長州藩(萩藩)の毛利家下屋敷だったことは、前々から知ってはいたのだが、この地を訪れたのは今回が初めてであった。ちなみにこの場所は、江戸時代を経て明治時代には陸軍駐屯地となり、終戦後には米軍将校の宿舎、日本に返還された後は防衛庁の檜町庁舎として使われていたとのことである。そして2000年、防衛庁本庁が檜町から市ヶ谷に移転したことから新しい都市計画が始まり、2007年に東京ミッドタウンが開業した。そして表玄関の超近代的なビル群を抜けて裏手に行くと、のどかで心安らぐ庭園風景(上の画像)が広がっている。まさしく喧騒のなかの静寂な空間を堪能すべく、時間を忘れて園内を周遊したことを憶えている。 上の画像の解説のように、ここが江戸時代には、長州藩・松平大膳大夫(毛利家)の下屋敷にあって「清水亭」と呼ばれた大名庭園を彷彿とさせる場所であり、現在は「檜町公園」と称され来園者に憩いの場として親しまれている。下の画像のように、訪れた時節に咲き誇っていた「菖蒲」が、往時を偲ばせる名園に華を添えていた。加えて、この現在の山口県萩市を拠点とした長州藩 毛利家ゆかりの「檜町公園」には、同市から市の花「椿」と市の果樹「夏みかん」が寄贈・植栽されており、その解説版を映した画像が上である。園内には四季を彩る草木が植えられており、なかでも当時ひときわ輝いていた花が、下の画像の可愛らしい桃色の紫陽花であった。そもそもこの地を訪れた目的は、毛利家下屋敷跡に建つ複合施設や公園の散策であったが、その過程で上掲画像の案内板に記載されているように、同敷地が明治時代に陸軍駐屯地となったのが明治七年と知ったことから、大日本帝国陸軍の創設など軍制の整備に努めた壮年期の「山縣有朋」に想いを馳せるのであった。☆関連記事・・・明治の元老 山縣有朋公の誕生地を訪ねて

2019年08月09日

閲覧総数 1228

-

26

みすまるのたま(御統玉)

今日のタイトルは、「あらゆるものをはらんでいる立体構成」という意味合いである。日本神話からだが、正式には、「やさかにのまがたまのいほつのみすまるのたま」(漢字は忘却)と記してある。古代日本の祭祀長が所持していた「勾玉の首飾り」を称えた言葉であったと思う。美しい言霊である。私の出生地の一の宮が、玉祖神社(主祭神の玉祖命(たまのおやのみこと)は、玉造部(たまつくりべ)を統率する長とされる・山口県防府市)であった由縁か、自分の「立体を造る行為」を「玉造(たまつくり)」だと意識していた時期があった。そのためか、縄文時代から列島の「翡翠(ひすい)」の原産地として有名な新潟県の糸魚川の下流域や、島根県は出雲の玉造温泉にある玉造工房跡には、何度か足を運んでいる。また、茨城県にある地名の「玉造」には、「玉」にまつわる博物館があり、時間をかけて見学したことを思い出す。そんな行脚を続けてきて、私なりの構成表現もひとつのまとまりを得たということもあり、1994年に地元のギャラリーで、初めての個展を開いた。やはりタイトルは「 勾 玉 」にした。その時の、メインの作品が今回の掲載写真の造形である。「石には意志がある」といわれるが、その意味でも、この立体構成には、私の「意思」が反映している「勾玉」だったわけだ。ところで、日本神話では、天津神系と国津神系と大きく2つの系統にわかれての、その相克と和睦の物語が展開されていると観ることができる。その天津神系の要となる神社が「伊勢神宮」であり、国津神系の要となる神社が「出雲大社」とは、多くの歴史学者が唱えるところでもある。形と数の「関係性」を研究する私にとって、神社廻りの際に印象に残るのは、その神社の「ご神紋」だったりする。気になる「神紋」に出会うと、社務所でその由来などを尋ね、思わぬ歴史の勉強になったこともある。そういうことで、神社によっては数種類の「神紋」があるが、代表のご紋ということでは、出雲大社は「亀甲紋」、そして伊勢神宮は「菊花紋」となる。そこであるとき、この写真の「御統玉」を観ていると、恐れ多くも、この2つの「ご神紋」が浮かんできたことがあった。分かりやすくいえば、外側の暖色系が「菊花紋」で、内側の寒色系が「亀甲紋」と観えてきたのである。紋章は平面図形なのだが、それぞれの紋章が「立体構造」として、私の心に浮かび上がってきたのだ。そうか、そうだったのか! 7月13日の日記(「変容する玉」と「みすまるのたま」は、内容は同型の構造である)にも書いたように、内側の「亀甲紋」と外側の「菊花紋」は、ひとつの型(準正14面体の枠組み)が相互に変換する過程にあらわれる「二面性」をあらわしていたのか・・・。となれば、「亀甲紋」か「菊花紋」か、という二者択一的なとらえかたで見るというよりも、「亀甲紋」も「菊花紋」も、元々「ひとつ」であるという観方ができ、またその「ひとつ」の構造には「二面性」が秘められていたと観ることもできる。しかも、その二面性は、螺旋(らせん)で結ばれていた・・・。ところで最近は日本でも、「女神信仰」の「よみがえり」がささやかれたり、世界レベルでは、ベストセラーの「ダビンチ・コード」等で問われた、マグダラのマリア信仰を含む「地母神信仰」の復活が取り沙汰されている。(今年の5月の連休には、出雲で「女神サミット」というイベントが開かれ、なぜか私はその関係者各位に加わり、直径40センチ位のフラーレン構造を手に持って、出雲大社の正式参拝に同行している。また、昨年末には、「マグダラのマリア」を描いたとされるルーブル美術館所蔵のダ・ビンチ作「モナリザ」を、ねばって展示室の一番前まで行き、間近で見てきた。)その本質は何かと考えると、それは「螺旋(らせん)」の動向を再認識することではないか・・・と感じるようになってきた。この「ラセンの動き」とは、「女性原理」を意味するのではないかという直観である。そういえば、赤ちゃんが母親の胎内から産まれるときは、ラセン状に渦巻くように出てくるそうである。日本神話の登場人物で例えれば、「ウズメノミコト」が象徴的である。天の岩戸の前で神舞いを披露した女性の神様で、「ウズメ」とは「渦女」と解釈できる。そして、この「ウズ=渦」とは、「螺旋(ラセン)」とうけとめることもできよう。この女性原理の「ウズメ」に対応するのが、男性原理の「サルタヒコ」である。天狗の面でもわかるように、まさに男性原理を象徴するフォルムだ。さらに例えれば、大地に屹立する御柱(サルタヒコ)と、それに伴うようにして、目には見えない「渦(ウズメ)」が巻いているたたずまいがあるとして、その「ウズ」たる「螺旋(ラセン)」の動きを、ようやく再確認できる時を迎えた・・・とそのようにとらえると、秘められた謎を解く手がかりになりそうだ。科学の分野では、「電気」と「磁気」の関係が、「サルタヒコ」と「ウズメ」の関係を彷彿とさせるようで面白い。いわば、直線の方向性を「電気」や「サルタヒコ」ととらえて、その直線方向に寄り添うかたちのラセン回転を「磁気」や「ウズメ」と想定すると、私なりに妙に合点がいくのである。最後になったが、この「ラセン」の動向を、全体的に把握できる視座が得られる、その「手がかり」となるのが、数々の立体構成のモデルであり、わかりづらいかもしれないが、今日の写真の造形、「みすまるのたま」である。物事を見る目を、2次元の平面図形から3次元の立体構造に変えてみる。たった1次元の違いだが、今まで見えなかったものが観えてくることがある。それを体験すると、その1次元の差が「雲泥の差」に思えてくるのである。

2005年07月15日

閲覧総数 11610

-

27

シリウスNo.23→〔46〕⇒【十】

「冬至」を節目とする冬の期間の、まだ暗いうちから夜明けに向かう時間帯において、まず「おうし座」の「プレアデス」、次に「アルデバラン」、そして「オリオン座」の「三ツ星」と「小三ツ星」、最後に「大犬座」の「シリウス」と、冬の夜空を彩る目星の星々が東方の地平線(水平線)に順番に昇っていく過程に「太陽」の朝日の光芒を迎えるという天体運行が、この地球の北半球の北緯30~40度近辺の各地では毎年、古代より儀礼的に観測されてきたことであろう。そして、25日のクリスマスを前にして、本日「天皇誕生日」の23日に、改めて「23」という「シリウス・ナンバー」を強く意識する今日この頃である。とある情報によれば、この「シリウス星系」を象徴する「23」とは、地球を含む太陽系の「内宇宙」を象徴する「22」と「外宇宙」を象徴する「24」を結ぶ、双方の《境界域》を示す数ということだ。また、話をマクロ宇宙からミクロ宇宙に展開させれば、この「23」とは、人間の持つ23対=46本の染色体の数につながることから、「22」から「23」の段階に至ることにより、いわば外部との接触が可能となり、23+23で「46」の世界へと飛躍するのであるまいか・・・。そして、さらにミクロな「原子」の世界に行くと、この「46」という数は「パラジウム」という原子番号にして、自然に生成される92種類の原子の半分の数であり、まさに《境界域》に存在する原子ということになる。この「パラジウム」という原子番号「46」の原子核構造は、古代から正多面体のなかで最も重要視されてきた「正12面体」であり、この件については何度かブログで取り上げてきた。◎関連記事・・・2007年12月7日・【 十 数 界 】この23×2の「46」が中心数となる「十数界」は、12月11日の日記《「十」の話から…(2)》で紐解いた九方陣の中心となる「五」の裏に隠れた「十」に連関することになり、またこの「十」は数と形の関係性から、「正12面体」の中心を透過する「十本の対角線」にも連関すると観ている。さて今日の画像は、本日の内容の終着点となる数の「十」を暗示する形たる「正12面体」の多線体(軸線構成)を、ある角度から撮影したものである。ところで、今年の「冬至」は、瀬戸内の波打ち際にある素敵な喫茶店で、知人と共にゆったりとした時間を過ごすことができた。その場所は、これまで何度も唱えてきた「冬の南北軸」でもあり「西日本の南北軸」でもある軸線上の、山口県の最南端に位置し、晴れた日には瀬戸内海を挟んで九州方面の山並みが展望できる。私たちは、眼前に広がる大海原を展望しつつ、この時代の移り変わりゆく諸相を大いに語らった。そして、知人の夢に聴こえてきた「十の鈴音」について話していた時だったであろう・・・その知人が遠方を航行する大型船を発見した。そこで思い出したのは、吉兆の初夢を誘う「宝船」の絵に添えられる、以下の「回文歌」であった。永き世の 「十」の眠りの みな目覚め 波乗り船の 音の良きかなその「十の鈴音」は、既に先月の満月の夜に鳴り響き、そして一陽来復の「冬至日」に、『それは皆が目覚める合図だったのですよ』と再認識したということになろうか・・・などと感じ始めた今日この頃である。

2012年12月23日

閲覧総数 2785

-

28

熊本の磐座巨石群(2)

前回の「拝ケ石(おがみがいし)巨石群」を取り上げた日記で、この巨石群が岐阜県の「金山(かなやま)巨石群」と同類の雰囲気を漂わせていると書いた。そして、その実地における体感から、私の心中で燦然と輝きを放つ軸線があった。その軸線とは、同じ熊本県の南小国町にある「押戸石(おしといし)」と「金山巨石群」を結ぶ、〔夏至の日の出〕と〔冬至の日の入〕を示す一本の軸線である。上記において、この軸線が燦然と輝きを放つと書いたのは、「押戸石」と「金山巨石群」を結ぶ軸線を、そのまま「押戸石」より西南西に伸ばした軸線上に、「拝ケ石巨石群」が存在することを確認できたからである。私なりの感覚からすれば・・・どうりで「拝ケ石巨石群」と「金山巨石群」は、その醸し出す雰囲気が似ている・・・という想いが浮かんだと同時に、もしかすると同じ時期に同じ系統の超古代人(巨人族か!?)が、これらの施設を造ったのかもしれないという妄想も膨らんだ。そして「拝ケ石巨石群」を訪ねた後に、同行者と昼食を共にして解散となり、今度は山口へ帰る道すがら私一人で「押戸石」に向かうことにした。途中、久しぶりに肥後国一の宮「阿蘇神社」に参拝したが、何と当日の7月28日は、当社で年間最大とされる「御田植神幸式祭(おんだ祭)」という祭事にたまたま遭遇し、阿蘇に坐す神々のお導きを実感しつつ、阿蘇の山々を一望出できる「大観峰」を経由して、今回で四度目となる「押戸石」の丘に到着した。ここで冒頭の画像は、この「押戸石」の入口となる「はさみ石」という岩組みを撮影したものだ。夏至にはこの岩の間(凹み部分)から太陽が昇り、冬至にはこの岩間から太陽が沈むとされている。かつて、はじめて「押戸石」を訪れたとき、まずこの狭い岩間を通ることが、この磐座群に入らせてもらう作法なのだと、知人から教わったことを思い出した。◎〔押戸石の丘〕ホームページ ⇒ リンク上の画像の石は「祭壇石」といわれ、押戸石のある丘陵地に夏至の日の出(冬至の日の入)を示す軸線を引いた場合に、その軸線のほぼ中央部に座す磐座である。画像は、その軸線と90度に交わる北九州の宗像大社方面に向かって撮影したもので、この画像の方向と逆の方向には阿蘇の根子岳を確認することができた。この「祭壇石」という磐座は、この画像の方向で少し角度を変えて何枚かの写真を映したのだが、どの写真にも「顔」らしきものが確認できるので、まるで意図的に作られた「人面石」のようでもあり、実に摩訶不思議である。次に上の画像は、この磐座群のなかで高さ5.5m・周囲15.3mと最も大きく、この丘陵地の最も高い位置にある「押戸石」という巨石である。冒頭の画像の「はさみ石」と次の「祭壇石」、そしてこの「押戸石」の3つの磐座を結ぶ直線は、この押戸石の丘を貫く「夏至の日の出(冬至の日の入)」を示す軸線を意味している。そして、その押戸石の丘に引かれる軸線を基準にして、これを東北東方面に延長すると「金山巨石群」、反対の西南西方面に延長すると「拝ケ石巨石群」が存在するということになるわけだ。今回の「熊本行き」については、初めてとなる「拝ケ石巨石群」を訪ねることも念頭に置いており、その巨石群の実地散策が実現して、縄文系の太陽信仰たる「夏至の日の出」を示す軸線で「金山巨石群」と「拝ケ石巨石群」が、ここ「押戸石」を経由して結ばれていたことを体感を含めて確認できたことは、まさしく望外の歓びであった。そしてこの画像は、押戸石の磐座巨石群を分かりやすく解説した看板を映したものだ。今回、熊本の磐座巨石群と題して(1)~(2)と記したが、ここで取り上げた巨石群はおそらく縄文以前、つまり今から約1万年前よりも以前に、夏至の日の出が示す軸線を基準にして、列島各地に意図的に配置された遺構の一部だと思われる。近い将来、この磐座巨石群が建設された目的や意義等が明らかにされるのではないかと、そのように感じる今日この頃である。

2014年08月05日

閲覧総数 1756

-

29

星神信仰と神名

昨日は龍宮城の話題から、国常立尊→立山・・・と発展した。そこで今日は、昨日の話題に「星神信仰」をからめて論じてみたいと思う。いろいろと古代史を調べていくと、古代人は「天空の星々を地上に投影する」という着想で、往時の測量技術を駆使しつつ、大地(国土)に神社仏閣を配置していくという手法があったという説に出会うことがある。私自身、津々浦々の遺跡や神社仏閣を巡る中で、日本列島の各地域には春夏秋冬の星座が投影されていることを感得したこともあり、古代人による「天体の地上投影」は事実だと確信する一人だ。ところで昨日は、越の国の霊峰「立山」の主神を、「国常立尊(クニトコタチノミコト)」とする説を披露した。その日記を書いてしばらくすると、その国常立尊を象徴する天体があるとすると、それは「北極星」ではないかという想いが、なぜか沸々と湧いてきた。待てよ・・・、確か北極星は「古事記」の天地初発の神たる「天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)」と認識していたが・・・と思いつつネット検索を重ねてみた。するとどうだろう、「古事記」と共に国史を代表する「日本書紀」があるのだが、この「日本書紀」において最初に現われる神は「国常立尊」であり、ゆえに「天之御中主神」と「国常立尊」を同一視する説もある・・・と書いてあるではないか。つまり、北極星を神格化した名称に、「記紀」の二通りの神名があると解釈できるのだ。ちなみに、神社系の妙見社では、天之御中主神と国常立尊を同一神の「北辰妙見尊星王」として祀られている神社もあるということだ。・・・ということで、越国の「立山」の神とされる「国常立尊」は、古事記の「天之御中主神」でもあり、これを象徴する天体は「北極星」ということが分かってきた。さて次に、私なりに瀬戸内の「龍宮城」と感得した「宮島」は、これを天体としてはどの星がふさわしいか・・・。それは、「天体の地上投影」にまつわる数々の書籍を網羅しつつ想いを巡らすと、すぐに「シリウス」と想定することができた。天空の「シリウス」が地上投影された場所が「宮島」である・・・と。この宮島にある安芸国一の宮「厳島神社」の主祭神は「イチキシマヒメ命」である。このイチキシマヒメ命は、宗像大社の御祭神である三女神(イチキシマヒメ命・タゴリヒメ命・タギツヒメ命)の一柱なのだが、なぜ厳島神社ではイチキシマヒメ命のみを祀ったのかが分かりづらい。(現在は三女神が祀られているが、古くはイチキシマヒメ命の一柱だったとのこと。)本地垂迹説では、インドの弁財天(サラスバティー)はイチキシマヒメ命になることから定められたという話もある。そもそも宮島の厳島神社は、「日本三大弁財天」の一角を担う社だが、私としては宮島の弁財天(イチキシマヒメ命)をシリウスと想定することで、判然として観えてくるものがあった。つまり、宗像の三女神の本質は、オリオン座の三ツ星であり、それ故に航海安全の道しるべとなる三ツ星を三女神として祀る必然性があった。しかし、宮島がシリウス(エジプト神話では女神の代表たるイシスを象徴する一等星)だとすると一柱の女神でよいわけで、上述の本地垂迹説も加わるかたちでイチキシマヒメ命が主祭神になったと推考するわけである。いずれにしても古代日本においては、夜空に瞬く「星々」は、八百万の「神々」だったのではなかろうか・・・。星を神とする星神信仰が深まるにつれて、天体の配置を地上に投影して「国づくり」を具現化していく・・・そんな国家事業が古代の列島各地で秘密裏に展開していったことが伺えるのである。またその際に、大地(国土)を計測する測量の道具が「三種の神器」であり、その計測内容などは門外不出の機密だったという説もある。しかしその星神信仰も、国家祭祀を太陽の運行を主軸として運営する態勢が整う中で、意図的に封印されるかたちで、次第に埋没し忘れ去られていく運命にあったということである。星々は神々であり、また神々は星々でもある・・・。(もちろん、月も太陽も北極星も「星々」であり「神々」でもある。)かような視点から、現在・過去・未来の時空を改めて俯瞰してみることは、意外に大切なのではあるまいか。

2007年08月02日

閲覧総数 2760

-

30

由布岳(豊後富士)を展望しつつ・・・

冒頭の画像は、今秋中に初登拝する予定の大分県由布市にある「由布岳(ゆふだけ・標高1,583m)」を、同県宇佐市の「和尚山(かしょうざん・標高327m)」の山頂部より展望したものだ。遠方に霞んで見える山並みの中央部に、ひときわ輝く秀麗な山が「豊後富士」とも謳われる「由布岳」である。ちなみにその左側の山は、大分県別府市にある「鶴見岳(つるみだけ・標高1,375m)」だ。実は上の画像の展望所「和尚山」は、当ブログでも何度か取り上げてきた「山口と九州を貫く南北軸」の軸線上に添う位置付けにあるので、冒頭画像の「由布岳」を展望した方向は、ほぼ真南ということになる。☆関連記事・・・山口の南方から九州を展望 ☆関連記事・・・西日本の南北軸に絡む「菱形構造」先月の8月末、九州を「ぎょしゃ座」が地上投影された地所とする観点から、宮崎県の南部を探訪する機会があった。当初は意図していなかったのだが、結果として上記の「山口と九州を貫く南北軸」に関連するかたちで、その南北軸の南端を象徴する磐座に辿り着くことができたのだった。そこで上の画像は、宮崎県日南市に鎮座する駒宮神社の境内にある「御鉾の窟」という巨大な磐座を撮影したものである。カメラに収まりきらないほどの巨石だが、名称の「御鉾」が暗示するように、その全体を俯瞰すると男性原理を模した造形のようにも感じる。上の画像は、その「御鉾の窟」を解説した看板を写したもので、当社の境内地は人皇初代の神武天皇が幼少期を過ごした場所だったとあり、感慨深く拝読したことを憶えている。また、この巨石との「ひびきあい」を間近で体感した後に、なぜか気になって地図を開いたところ、「山口と九州を貫く南北軸」の軸線上の最南端に、当社境内地の巨大磐座が存在することが確認でき、私は度肝を抜かれた感じとなった。それまでの私の心中における「山口と九州を貫く南北軸」の南端は、宮崎県串間市の「都井岬」を想定してきたので、今回の宮崎県南部の探訪により精度の高い南端(駒宮神社境内の「御鉾の窟」)を確認できたことは、長年の歴史探訪においても画期的な成果だったように思う。☆関連記事・・・山口と九州を貫く南北軸上記の「御鉾の窟」が南北軸の精確な最南端だと確認できた直後、改めてこの男性原理を象徴する巨大磐座を想起した時に、すぐに私の心に浮かんだ景色があった。それは「御鉾の窟」を「山口と九州を貫く南北軸」の最南端とした場合に、その南北軸の最北端と想定できる山口県萩市にある「笠山(かさやま・標高112m)」の噴火口である。そこで上の画像は、噴火口跡の内側を降りていき、その火口付近の赤茶けた溶岩壁を撮影したものだ。この「笠山」は、下の画像の解説版にあるように、北長門海岸国定公園の中心に位置し、山頂に直径30m・深さ30mの噴火口がある「世界最小の活火山」とも称されており、約1万年前に形成されたと考えられている。なぜ「御鉾の窟」を体感した直後に、この笠山の噴火口の景色が浮かんだのかと自問すると・・・南北軸における南端の磐座が「陽性の象徴」、そして北端の噴火口が「陰性の象徴」ということで、「陰陽和合」の観点より抜群の相性だったから・・・という、素敵な答えが返ってきた(笑)「山口と九州を貫く南北軸」のなかで、いつも心の片隅で輝いていた「由布岳」・・・。いよいよ今秋、初登山の時節を迎える運びとなり、心ときめく今日この頃である。

2016年09月09日

閲覧総数 356

-

31

「富士山」から「戸隠山」へ…そして(7)

「太陽の道」とも謳われた東西軸”北緯34度32分”の東端にして、《朝熊山》と《富士山》を結ぶ「夏至の日の出」の方位線の(共に古代より重要視された)二本の軸線の”交差点”である「神島」を懐かしく展望した後、知多半島の先端にある「豊丘IC」から高速に乗り、上の地図の中央下部に示した遠江国(とおとうみのくに)一之宮「事任八幡宮(ことのまま はちまんぐう)」(静岡県掛川市)に向かって車を走らせた。そこで上の画像は、上記の「事任八幡宮」の立派な大楠に護られて鎮座する当社本殿を撮影したものである。かつて日本全国を構成した六十六ヶ国には、各国に鎮座する”一之宮(※)”が六十六社あったとされる。AD2,000年の頃に”全国一之宮巡り”を達成したのではあるが、実は「遠江国」には二つの”一之宮”が鎮座しており、既に一方の一之宮「小國(おぐに)神社」には参拝していたので、もう一方の一之宮「事任八幡宮」のことを知ってはいたが参拝する機会が無かった。(※”一之宮”とは、各国の中で最も格式の高い神社のこと。)ところが今回の旅路の終盤にさしかかり、おそらく「久能山 東照宮」への参拝を決めたことによって…確か遠江国には、もう一つの”一之宮”があったはず…という潜在意識から、私の脳裏に社名の「事任」の二文字が「ことまち」という言葉の響きと共に浮かんできたのであった。早速当社を調べてみると、とても興味深いことが分かった。その主要部分を紐解くと・・・。・遠江国一之宮「事任八幡宮」の主祭神は、今でこそ「己等乃麻知比売命」(ことのまちひめのみこと/以降は「コトマチヒメ」)なのだが、実は平成11年に各所管の認証を経た後に「主祭神」として蘇ったということである。・「記・紀」に記載のない「コトマチヒメ」という神名の、「コト」は「言葉」にして「マチ」は「占術」を意味し、「”言の葉”を通して世の人々に加護を賜る女神」という意味合いになるようだ。・神系図において、「コトマチヒメ」の父親である「玉主命(たまぬしのみこと)」の別名の一つに「大刀辛雄命(たちからお)」とあり、岩戸神話で岩戸を開けた「タヂカラオ」のことだと記してあった。以上のことから、当社の主祭神「コトマチヒメ」は、「戸隠神社(奥社)」の主祭神「タヂカラオ」の娘であり、また「阿智神社」の主祭神「オモイカネ」の孫娘に当たると分かり、当社の「事任」という社名が何度も脳裏に浮かんできたことが腑に落ちるのであった。実は、当社の主祭神「コトマチヒメ」の神名を初めて知ったとき、その発音に触発されて思い出した神名があった。その神名とは、以下の関連記事にも詳しく書いたが、島根県の「隠岐の島」は「島前」の”西之島”に鎮座する古社「比奈麻治比売命神社」(ひなまちひめのみことじんじゃ)の主祭神「比奈麻治比売命(ヒナマチヒメ)」であった。この”二柱の女神”の神名に共通する「マチ」とは、やはり「占術」を意味する古語だと確認することができ、それを補強する根拠として、上の画像の神殿内において神額の下に映る二つの社紋のうち、「亀甲に卜象(ぼくしょう)」が挙げられよう。(一方の「左三つ巴」は八幡神が合祀された際に加えられたと考えられる。)この特異な紋章は、現代でも「宮中行事」で行われる”亀の甲羅を使った占い”の「亀卜(きぼく)」を意味する形象であり、”古式の占術”を伝承する社紋ということができよう。☆関連記事・・・「隠岐の島」の周遊記(5)「事任神社」への参拝を経て旅路の最後に訪れたのは、初めて参拝する国宝「久能山 東照宮」であった。当社への参拝は、「日本平」の山頂に車で登って駐車、その山頂からロープウェイに乗って下降し、約5分の所要時間で降りたところが出入口となっていた。そこで上の画像は、参道入口から階段を上り大きな「楼門」を経て鳥居をくぐった先で、段上にある「御社殿」の直前を守る「唐門」に付随して周りを取り囲む塀の全体像を撮影したものである。次に、「家康公」を「東照大権現」として祀る「御社殿」(権現造)を撮影したものが上の画像である。その極彩色にして絢爛豪華な装飾は、もちろん「日光東照宮」を思い出させるのだが、もし両宮を比較するとすれば、「久能山 東照宮」の方が”いぶし銀の輝き”というか、落ち着きを感じさせるものがあった。次に向かったのは、当社境内の最上段にある「家康公の神廟」であった。そこで上の画像は、その家康公の遺骸が埋葬された場所に立つ廟と、その解説版を撮影したものである。この廟は家康公の遺命により、生誕地である岡崎や豊臣家の拠点であった大阪を望む「西向き」に建てられており、それを図示した「黄色のマーカー」を含む地図が下で、この「黄色のマーカー」は当宮の御神域に建てられた神廟より「西向き」の東西軸を示している。ところで上の地図は、下の関連記事から抜粋したものだが、おそらく「天海僧正(明智光秀)」の構想した「家康公」を「東照大権現」として祀り、”江戸城”を中心とする江戸時代を安寧に運営し、安定維持していくための”呪術”を駆使した〔骨格〕に相当するものだと思う。(※その内容に関しては、下の関連記事に詳しい。)☆関連記事・・・3と7だ。それだけ覚えておけ!(1-D)そして末尾を飾る画像は、今回の旅路において自分に課した”最後のイベント”として、「日本平」の山頂から”《富士山》の方面”を撮影したものである。ここで”《富士山》の方面”としたのは、あいにく当日の《富士山》は三合目くらいまでしか見えなかったためだ。つまり、この下の画像の《富士山》は、三合目までは見えていた《富士山》の稜線を手がかりに、この撮影地から展望できる”晴れた日の《富士山》の写真”を参考にして、雪景色の美しい《富士山》を手書きで描いたものである。今、この見えないけれども厳然として存在する《富士山》を観ていると、上の画像の地図に描かれた”呪術”を駆使した〔骨格〕の根底には、おそらく今回の一連の動きから浮上してきた【《戸隠山》と《富士山》を貫く〔シリウス方位〕】があったのではないかと、そのように感じ始めた今日この頃である。(了)

2024年06月10日

閲覧総数 252

-

32

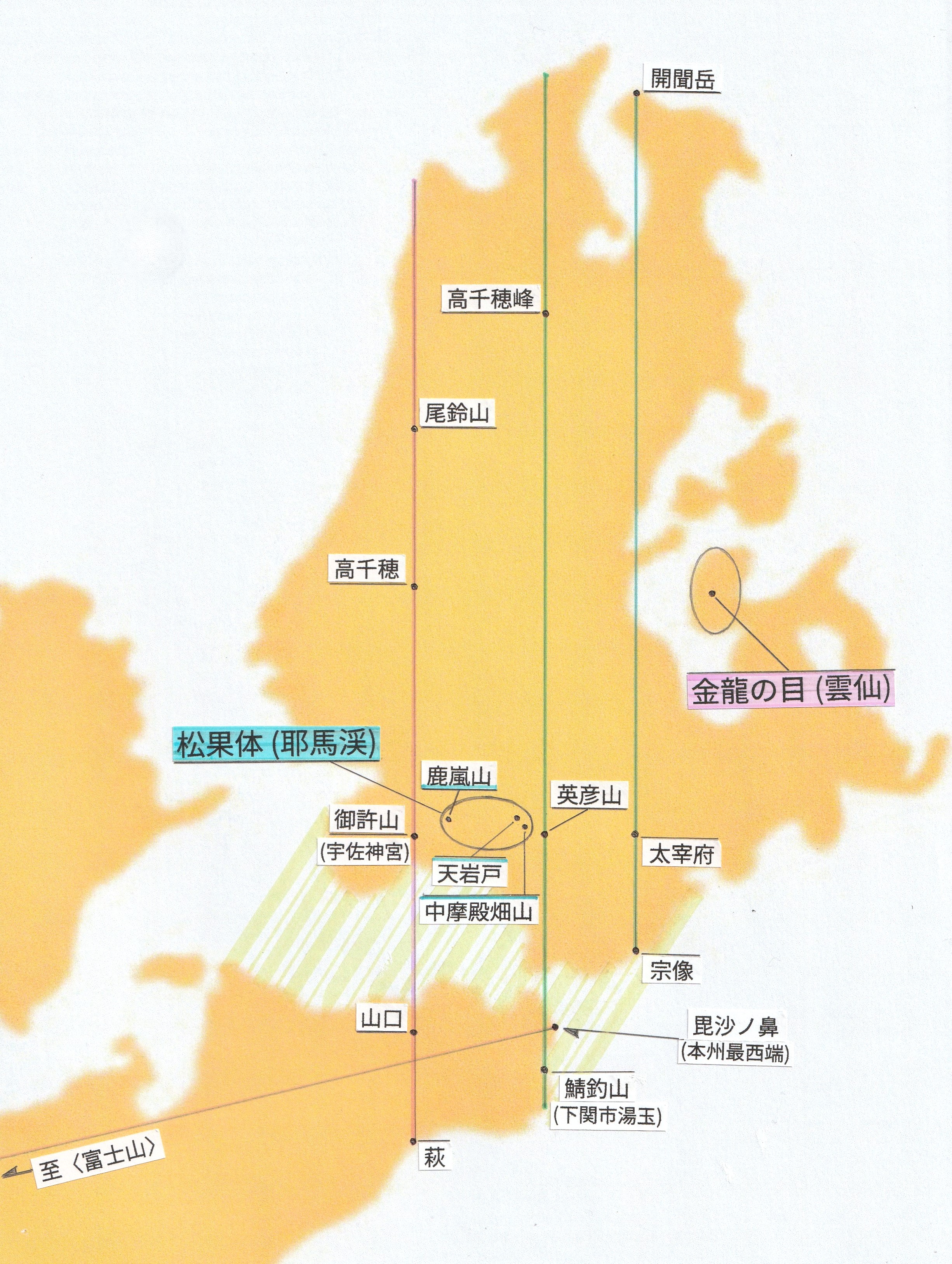

金龍(日本列島)の龍頭と龍体の関係性

前回の日記では…《龍の目》を訪ねて…と題して、古来より伝承されてきた「日本列島龍体説」に基づき、”裏”(〈龍頭〉を〈九州〉とする見立て)が”表”となって躍動する「金龍」のイメージを掲載した。そこで本日の冒頭画像は、その「金龍(日本列島)」の頭部から胴体へかけた”繋がり(関係性)”を、これまでの歴史探訪の中で見出せた《三本の南北軸》を基盤に、山名や地名を加えて描いたものである。前回の日記は主に【金龍の目(雲仙)】(上の画像では右側の「雲仙岳」を中心とする島原半島を囲んだ地域)に関してであったが、本日の日記では冒頭画像の中央部に位置する【松果体(耶馬渓…楕円で囲んだ地域)】と思われる聖地を紹介することにした。そもそも日本列島の形状は、陰陽和合の”双龍”を象ったものとされ、その「陰」に該当する龍体の頭部を「九州」とした場合に、その龍頭(九州)の”松果体”の位置に当たる場所が「耶馬渓」に相当することを聞き知ったのは、今から四半世紀以上前のことであった。そして、大いなる導きのなかで2016年の秋に耶馬渓の「鹿嵐山(かならせやま)」に登拝する運びとなり、宇佐神宮の神宮寺(弥勒寺)の初代別当「法蓮(ほうれん)」和尚と深い所縁の御山ということも含めて、当山が”松果体”に相応しい聖地と私なりに感じてきた経緯があった。〔※以下の関連記事(1)~(5)〕☆関連記事・・・そして、豊前の「鹿嵐山」へ・・・(1)そして前々回の日記で書いたように、耶馬渓の「中摩殿畑山」の山頂より「英彦山(三峰)」の秀麗な景観を展望した際、久しぶりに「松果体」≒「耶馬渓」の関係を思い出し、当山(中摩殿畑山)の山頂こそ「松果体」の位置付けに相応しいと感じたところである。参考かたがた以下のリンクは、冒頭に書いた《三本の南北軸》等に関する関連記事である。これまでの長年にわたる山口~九州域における歴史探訪において、何故この”山口と九州を貫く《三本の南北軸》”の焙り出しに尽力してきたかという答えが、結果として「金龍」と見立てられる日本列島の「龍頭」を「九州」に見据えることにあったのだと、この期に及んで身に染みてきたところである。☆関連記事・・・山口と九州を結ぶ南北軸☆関連記事・・・「湯玉」の地勢と歴史について(中)☆関連記事・・・観えてきた「夏の大三角」の地上投影図☆関連記事・・・浮上してきたクロスポイントの「磐座」ところで、以下に掲載する5枚の画像は、一昨日の5月11日に耶馬渓の「中摩殿畑山」の麓にあって”耶馬六十六景”の中でも秘境中の秘境とされる「天の岩戸(あまのいわと)の景」(中津市山国町/冒頭地図に図示)を訪れた際のものだ。滞在は短い時間ではあったが、その類まれな絶景に心を奪われ、しばし感動の渦に包まれるのであった。まず上の画像は、前方奥の岩窟(豊前坊)に向かう出入口と感じられた景観を撮影したものだ。この「西京橋」と称される自然の岩でできた架け橋を潜り、「豊前坊」と称する岩窟に向かった。その「西京橋」を潜る前に、上方を見上げて「仙人梁」とも称する”天然橋”を撮影した画像が上である。そして洞窟「豊前坊」の入口の全体像を撮影した画像が上。画像は無いのだが、窟内に「豊前坊」を祀る祠があったことから当窟の名称になった模様である。この岩窟に至る鎖場が、なかなかの難所であった。さて、ふところが深くて大きな岩窟内から、前方の「西京橋(仙人梁)」を撮影した画像が上である。実はこの岩窟に到着した時に、ぜひ確認したいことがあったのだが、それはこの岩窟の開口部が示す方位であった。早速持参した方位磁石で確認すると、上の画像のように洞内から見て最も良い景観が見える方位が、自分なりに予想していた「シリウス方位」(真南から東へ約20度の方角)と分かり、すこぶる嬉しかったことを憶えている。・・・というのは、”英彦山修験道”の基盤とされた全部で「四十九窟」あったとされる行場(岩窟)にて、連綿と「弥勒(ミロク)信仰」が行われてきたことの証が、この岩窟「豊前坊」が示す「シリウス方位」にもあったと自分なりに納得できたからである。※関連記事・・・「金龍」に導かれ・・・・※関連記事・・・シリウス信仰の痕跡ここで興味深いことは、上の画像の前方に直立する杉が「シリウス方位」の指標となっているところだ。そこで下の画像は、この岩窟の前方に屹立する杉を下方から撮影したもので、画像の右側が行場の岩窟「豊前坊」の方面、そして左側が天然橋の「西京橋」の方面が映っている。この風情を存分に味わうなかで、”女性性”を象徴する”聖なる「岩窟」”と”男性性”を象徴する”聖なる「樹木」”の、陰陽抱き合わせの「ひもろぎ・いわさか」たる日本古来の”弥栄(いやさか)”なる祭祀の原点を、現地の大自然が具現しているのであろうと感じたところである。

2025年05月13日

閲覧総数 487

-

33

国東のペトログラフ岩の解説と・・・所感・・・

つい先日の6月1日、縁あって国東半島(大分県国東町)にある神代文字が刻まれた磐座(ペトログラフ岩)を訪ねた。そこで上の画像は、そのペトログラフ岩の南面に描かれた「岩刻文字(ペトログラフ)」を拡大したものである。この神代文字は、研究者のあいだで「豊国文字」とか「山窩文字」と言われており、縄文系のサンカが使用していた文字ではないかとされている。以下に、各種の関連サイトを参照して、典型的な各行の読み方とその解読を記しておこう。(上の画像の岩面に描かれた縦書きの文字を、向かって右から左へ読んでいく)一行目 ソ コヲヤキ 二行目 ヨ キチホレ 三行目 シ モワトク 四行目 ヒワノカミノリヨ 五行目 シ フキアヱス 六行目 ネ ツキヨタイ七行目 テムダ 全体としての解読は、『この場所を焼き、大地を耕せ。霜害に遭わぬよう太陽神を祀れ。これは不合25代天皇の言葉である。』という意味合いで、「焼き畑農業のすすめ」を記したものとされていた。次の画像は、この同じ磐座の上面(北面)に、南から北に向かって刻まれた神代文字を撮影したものである。現地にて方位磁石で確認してみたが、この15文字が並ぶ方向は正確な南北軸を示しており、その南北の方位を意識して磐座に文字が刻まれたか、あるいはその方位を意識して(既に文字が刻まれた)磐座を据えたことが推察できる。そして、この岩に刻まれた15文字の読み方は「トミアキタラシナカオキテンノウ」とされ、記紀以前の古文書『竹内文書』によれば、神武天皇以前の古代王朝とされる「ウガヤ朝(72代)」における、不合25代の「富秋足中置天皇」の御名に相当するということである。また別の記紀以前の古文書『上記(うえつふみ)』によると、「鵜茅葺不合(ウガヤフキアエズ)の第25代・26代天皇は、皇子たちを世界に派遣し、文字を伝えた。そのおかげで各国に文字が生まれた。」と記してあるそうだ。ここまでの記事だけでも、「古事記」・「日本書紀」のみが日本の歴史書だと信じてきた人にとっては・・・こんな世界があったのか!・・・などと驚天動地の心境になるかもしれないが、これも隠されてきた歴史が表に出てきた一例であり、これからは堰を切ったように「秘められた歴史の真実」が表面化してくることであろう。(※以下の画像は、この日本最大と謳われるペトログラフ岩の全体像を撮影したものである。)

2014年06月06日

閲覧総数 7235

-

34

展示会の告知…【 燦然たるオブジェたち Vol.4 in 筥崎 】…

新作『 多次元世界 』 作者 山本 裕一〔サイズ…75×75×75(cm)〕その経緯等を昨日の記事に書いたように、このたび以下の次第で【 燦然たるオブジェたち Vol.4 in 筥崎 】と題する合同展示会に参加する運びとなり、奇しくも「筥崎宮」の御神前にある会場で冒頭画像の今年3月に造形した新作『多次元世界』を出展します。☆”新作”の解説記事・・・”多次元”への転換を示唆する構造※作者の在廊は 初日10日(金)と最終日13日(月/祝)の2日間。《初日のみ11:00~随時”ワークショップ”を開催‼(有料/千縁)》音楽演奏を含む様々なジャンルで活躍する作家達と共に皆さまのご来場をお待ちしています。【 入 場 無 料 】

2025年10月01日

閲覧総数 282

-

-

- 楽天市場

- 再販中!マカロンラブブ💓

- (2025-11-26 17:40:04)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-26 18:14:30)

-

-

-

- みんなのレビュー

- (株)みやまさん…

- (2025-11-26 17:27:25)

-