全1599件 (1599件中 1-50件目)

-

「富士山」近辺の歴史探訪(1)

とあるキッカケから「富士山」の周辺を歴史探訪する運びとなり、今月11月19日の午前中にJR〔新富士駅〕(下の画像)に到着。当駅に到着する直前に、新幹線の車中から富士山方面を撮影した画像が上だ。図らずも雲の上に「富士山」山頂部の最高峰「剣ヶ峰(標高3,776m)」を確認することができ、とても感動したことを憶えている。今回の旅路は、太古に「富士山」の麓に存在したとされる『富士高天原王朝』の痕跡を訪ねる目論見だったわけだが、”古史古伝”の一つである「宮下文書」(富士古文献)の記述内容や、とあるユーチューバーの霊的洞察を参考にさせていただくかたちで、現地を訪ねることにした。(つづく)

2025年11月26日

-

展示会の後日談(筥崎宮編…下)

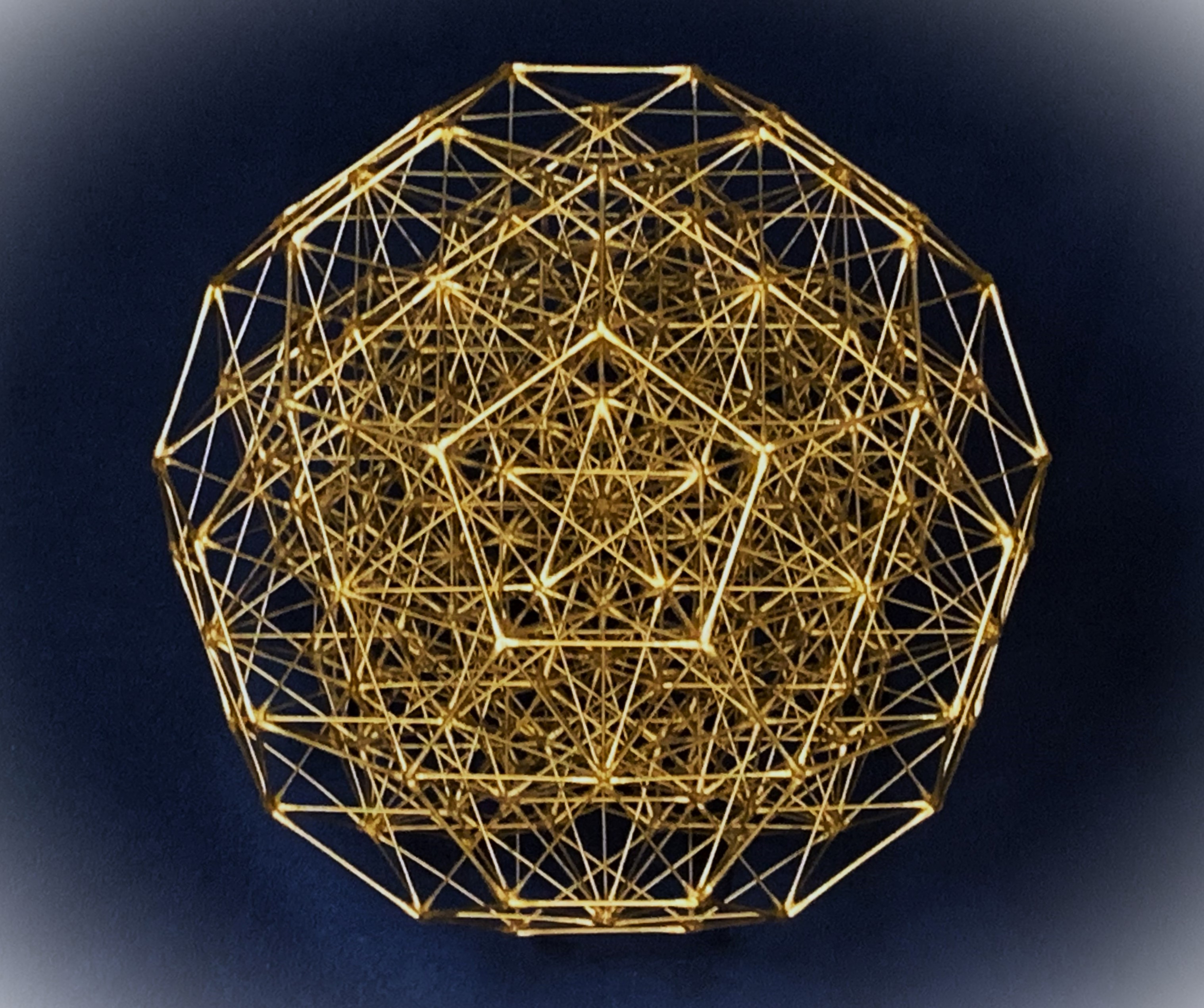

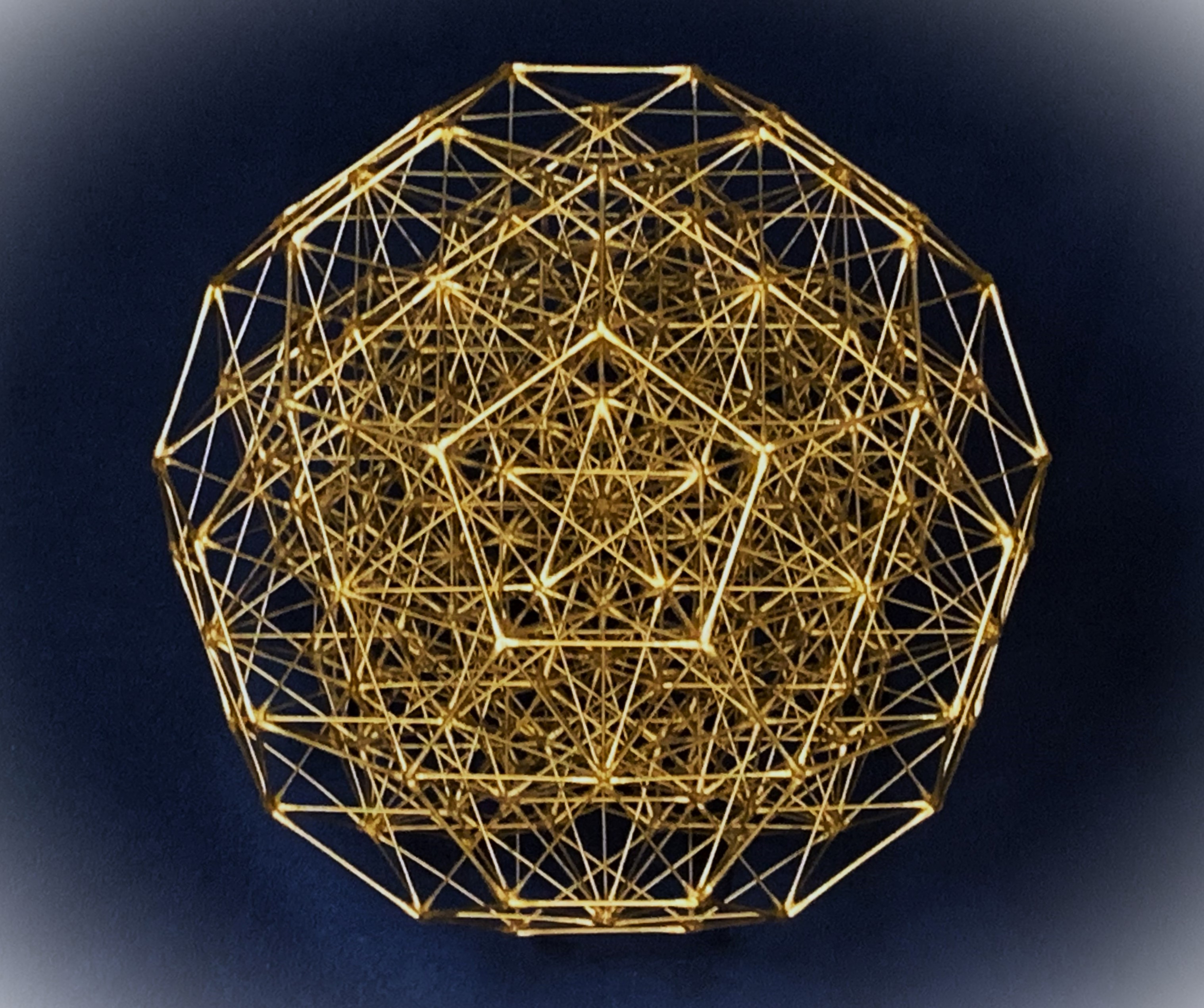

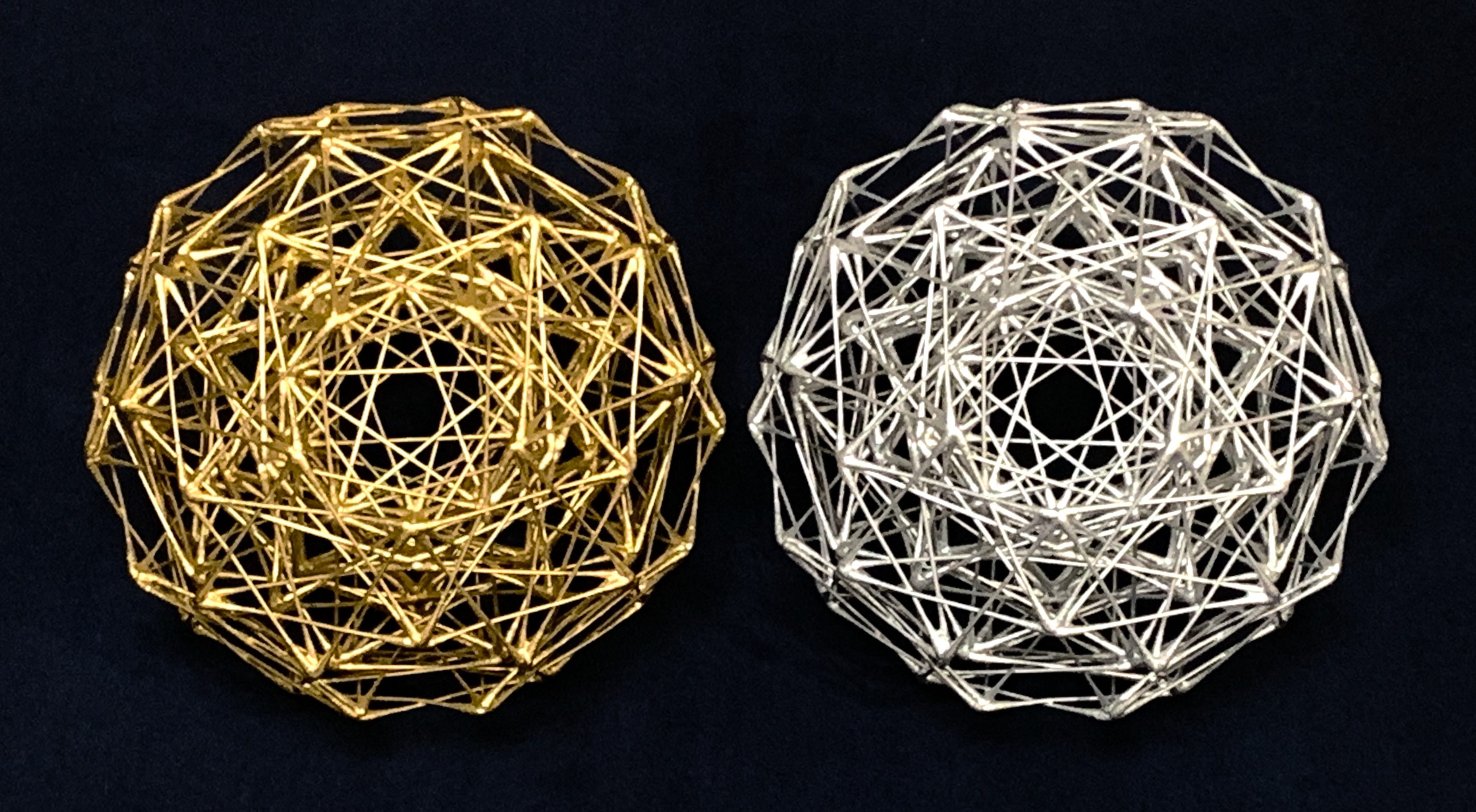

前回の日記では、「三郡山」と「壱岐島」を結ぶ”赤い軸線”(下の地図画像に図示)を中心に、その軸線上に鎮座する「筥崎宮」と「聖母宮」の深い関係性について解説した。そして今回は、「筥崎宮」の創建(西暦923年)において、少なくとも【三本の祭祀線】(”赤い軸線”を含む)の〈交点〉を鎮座地として選定した可能性について解説してみよう。そこで上の地図画像は、今回の「筥崎宮」の御神前で開催された展示会がキッカケで見出せた上記の【三本の軸線】(赤・青・緑)を、関連する山々や島々や各神社の名称と共に図示したものである。前回の日記で”赤の軸線”については解説済みなので、今回はまず”青の軸線”に関する解説を試みたい。この”青の軸線”の右端に「大分宮」(だいぶぐう)と図示したが、この神社の正式名は「大分八幡宮」(福岡県飯塚市)と称し、西暦726年の創建と伝わる当社は「筥崎宮」の元宮とされている。その経緯を記すと、西暦921年に御託宣があり、「筥崎宮」の神霊は「大分宮」から西暦923年に遷座されたということだ。つまり”青の軸線”は、西暦923年に斎行された「大分宮」から「筥崎宮」への遷座の道筋を、直線で示したということになる。ここで注目したいのは、その二つの社を結ぶ軸線上に「若杉山(標高 681m)」が存在し、その山頂部にある「磐座群」を透過する《三点一直線》の祭祀線が形成されているところである。次に”緑の軸線”については、10月12日の日記「合同展示会の模様」で解説済みだが、その軸線とは「冬至」の”日の出”方位を重視した「筥崎宮」ー「宇美宮」ー「宝満山」を結ぶ《三点一直線》の祭祀線であった。実は、展示期間中に「筥崎宮」を参拝の折、本殿の背後にある「東末社(五社合殿)」をお参りした際に、その五社の中央となる社殿に「乙子殿」と書かれた神額を見出すこととなった。この「乙子(おとご)」(「末子」の意味)の文字に見覚えがあったので、すぐさま現地で調べてみると、祭神は「菟道雅郎子(うちのわけのいらつこ)」であり、「筥崎宮」の主祭神「応神天皇」の皇子の一人であることがわかった。もしかすると…かつて参拝したことのある「志賀島」の中腹に鎮座する「乙子神社」と関連するのでは…ということで、後日になって上記の《三点一直線》を「筥崎宮」から伸ばしてみると、やはり「志賀島」に向かい、驚いたことに「雅郎子皇子(わけのいらつこのみこ)」を祀る「乙子神社」に当たるのであった。そこで上の画像は、その「雅郎子皇子」を祀る小社を少し遠くから撮影したものが左側、当社の「乙子神社」と記された社額を中心に撮影したものが中央、そして社内に鎮座する「雅郎子皇子命」と彫られた丸石を撮影したものが右側である。まさかの展開に驚いたと同時に思い出したのは、地元の山口県山口市に鎮座する「今八幡宮」の主祭神が、今でこそ「筥崎宮」と同神の「応神天皇」なのだが、当社に祀られた当初の主祭神は「宇治皇子」、すなわち「菟道雅郎子皇子」であったことである。加えて、隠された歴史を伝承してきた『出雲口伝』(以下に参考文献を紹介)によると、この「雅郎子皇子」は「応神天皇」の後を継いで、(第16代の)天皇として即位したことを伝えている。(※通常の歴史認識では、第16代天皇は「仁徳天皇」とされている。)※参考文献・・・書名『』仁徳や若タケル大君』・富士林雅樹 著(大元出版 初版2020年)以上のことを踏まえて俯瞰すると、この「筥崎宮」から「乙子神社」へ繋がる”緑の軸線”は、「応神天皇」から「宇治天皇」への皇位継承を暗示させるものであり、それは”分かる人には分かる”という痕跡を、往時の一大転期を見守った覚者が、後世に伝えるべく残した”祭祀線”だったのではあるまいか・・・。さて、最後に全体を包括すると、上記の「筥崎宮」の鎮座地に交わる【三本の祭祀線】を明確に認識したのは10月29日、旧暦では9月9日の「重陽の節句」の当日にして、「菊の節句」とも言われる見頃を迎えた「菊」の最盛期を象徴する月日であった。思い返せば”しかるべき聖地”にて・・・来る展示会では「菱型30面体」(菊花紋章の原型)を基盤とする造形を中心に披露するように・・・との想いが浮かんだことから、展示作品の選定をしたのであり、まさしく菊花の香る最盛期に、「筥崎宮」を【三本の祭祀線】の〈交点〉と再確認できたのであった。※関連記事・・・「菊花紋章」の原型は「菱型30面体」と洞察、そして・・・末尾画像は、平面図形の「菊花紋章」を、「菱形30面体」(橙色の軸線)の立体構造として表現した作品で、その内部に五つの「菱形12面体」を五色に色分けし、全体を緻密に構成したところが特徴である。

2025年11月01日

-

展示会の後日談(筥崎宮編…上)

「筥崎宮」については、当宮の御神前で開催された合同展示会を紹介する日記でも書いたが、本日の冒頭画像は、当宮の本殿より海側に続く長い参道の最先端にある赤い鳥居から、当宮の神体山であろう「三郡山(さんぐんさん/標高 936m)」(背後に見える福岡県の中央を南北に貫く”三郡山地”の最高峰)に向け撮影したものである。そして上の画像は、当宮参道の中間域から本殿に向かって撮影したもので、手前の鳥居の少し上の中央部に薄っすらではあるが「三郡山」の山頂部を確認することができる。ところが冒頭画像や上の画像、そして当宮の長い参道の全体像を撮影した様々な画像を見比べていると、当宮参道の指し示す軸線は「三郡山」の山頂ではなく、少し左(北側)に振れた山頂部になることが判明した。(下の地図画像に図示)冒頭画像の参道が示す軸線が「三郡山」の山頂を示さないことから、もしかすると海側に何かしらの指標があるのではないかと、「筥崎宮」の本殿から海側に向かう参道の方向を”赤い軸線”として正確に伸ばしてみた。するとその先には「壱岐島」があり、”まさか…”とは思っていたのだが、同島の北端に鎮座する(かつて参拝したことのある)「聖母宮」(しょうもぐう/主祭神…神功皇后)に当たると分かり、とても驚いたと同時に納得したのであった。(上の地図画像に図示)この〔気づき〕により、壱岐島の「聖母宮」(主祭神…神功皇后・創建は西暦717年)と博多湾岸に鎮座する「筥崎宮」(主祭神…応神天皇)を、言わば「母神と子神の母子関係による守護結界」を形成するという呪術的な基本構想が、西暦923年の「筥崎宮」を創建する背景にあったと認識できた。さらに興味深いことに、この「聖母宮」と「筥崎宮」、そして「三郡山」の山頂部を結ぶ”三点一直線”の方位は…もしかすると「聖母宮」から見て〔冬期〕の宵に、”おおいぬ座”の一等星「シリウス」が昇る方向を示しているのかもしれない…という直観があり、PCに搭載した”天文シュミレーション・ソフト”で、「筥崎宮」が創建された西暦923年の、”冬至”の東方の空を調べてみることにした。すると”やはり!”というか、その”赤い軸線”は壱岐島の「聖母宮」から見て(「筥崎宮」を透過し)、”冬至”(12月21日)の午後6時頃に、「三郡山」の山頂部から「シリウス」が昇る方位を示すことが判ったのである。このことは「聖母宮」の主祭神が「神功皇后」であり、その本質は「シリウス」だということが浮き彫りとなる、大きな〔気づき〕でもあった。加えて〈天体の地上投影〉という観点から、「壱岐島」の形状を「シリウス」の所属する「おおいぬ座」と見立て、「聖母宮」の鎮座地をその「シリウス」の投影地とする捉え方があることから、地図上の”赤い軸線”が母神の「神功皇后」と子神の「応神天皇」を結ぶ”聖なる線”として、心中にますます輝いてくるのであった。☆関連記事・・・・「冬至」の祭り・・・走馬灯のように・・・(つづく)

2025年11月01日

-

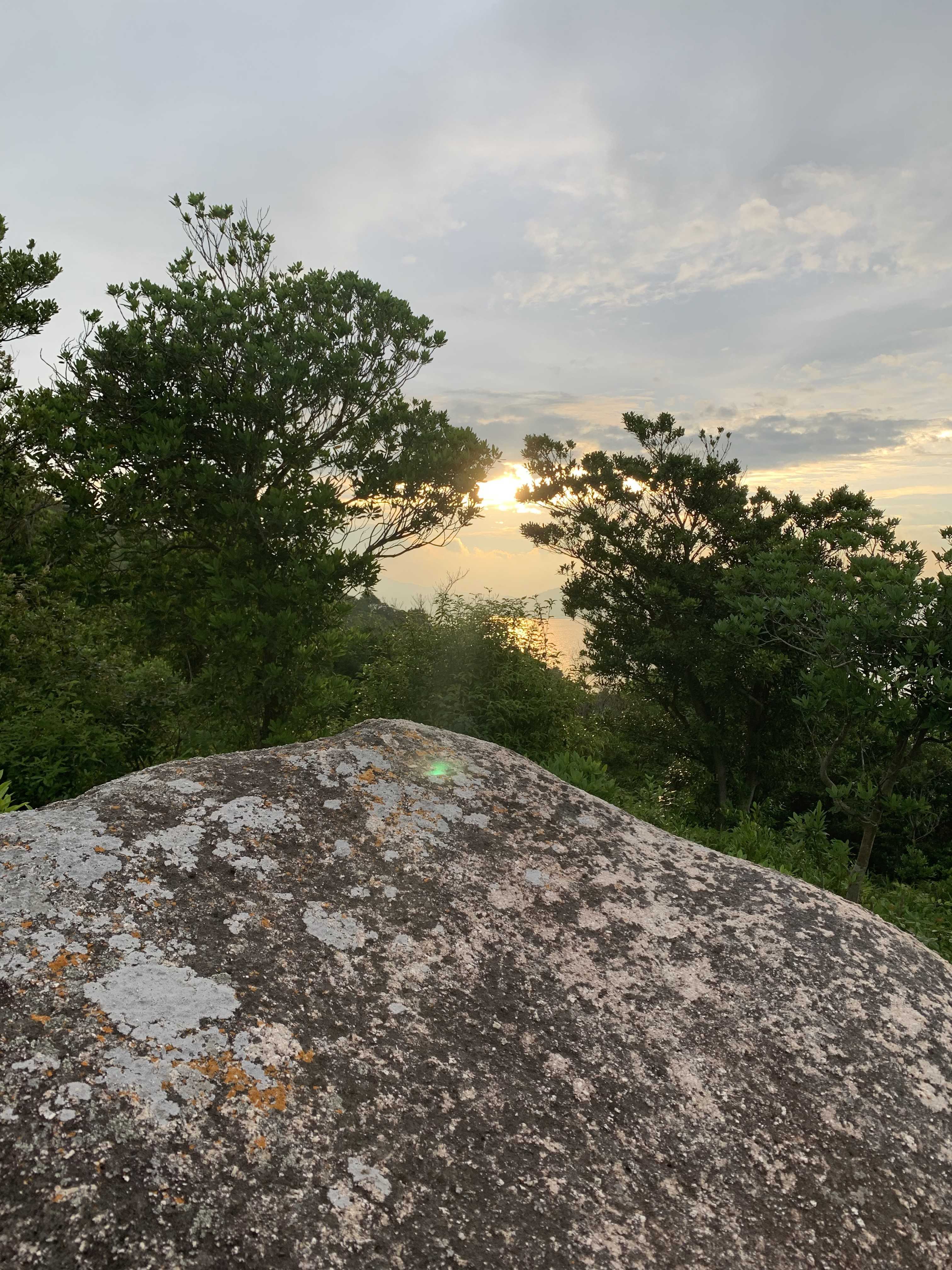

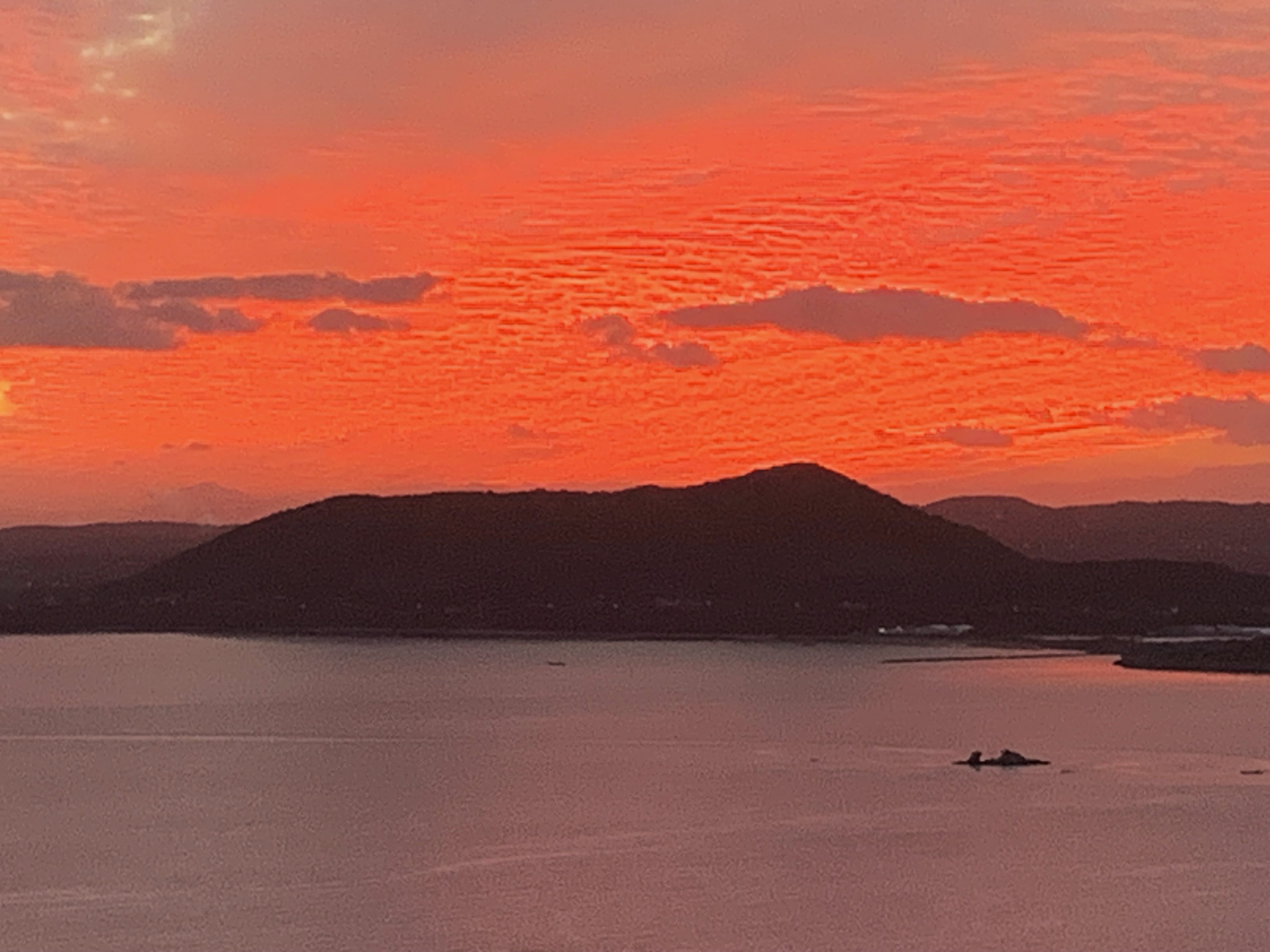

10月23日…『冬』の始まり

”縄文系譜の暦”を参照すると、一昨日の10月23日(二十四節気では”霜降”の初日)の日没より、『冬至(12月22日)』を挟んだ約120日間の「冬の期間」が始まる。ここで”縄文系譜の暦”とは、「金山巨石群」(岐阜県下呂市)の石組みや岩に刻まれた線刻を手がかりに、古代人による太陽運行の精細な観測を確認することができる”縄文時代の太陽暦”のことだ。※関連サイトの紹介⇒〔金山巨石群と太陽カレンダー〕そこで冒頭の画像は10月23日の夕刻に、地元は山口市内の「岩屋山」の山上に鎮座する磐座(下の画像)から撮影した、「冬の始まり」を告げる「日の入」の風情である。当日の日没を観測したことで、対岸にある「日ノ山」(冒頭画像の中央部に見えるなだらかな山)の左側ピークに夕陽が沈むことが分かり、改めてこの山上に鎮座する磐座(下の画像)の観測地点と「日ノ山」の日没地点が、”縄文時代の太陽暦”に基づく「冬の始まり」を示す位置関係にあることを確認することができた。この風情を展望しつつ、この10月23日から始まった”冬期”の約120日間は、おそらく”未曽有の大転換期”になるのであろうと感じた今日この頃である。

2025年10月25日

-

明晰夢で”宇宙存在”に遭遇!

今朝(2025年10月22日)見た「明晰夢」が、とても印象的だったので日記を書くことにした。「明晰夢」とは、夢を見ている最中に、それが夢だと自覚できる夢のことである。以下は、その夢の内容を掻い摘んで記したものだ。・彗星を見るため知人と共に高台に登り、日暮れを待つことになった。・まだ青空が残る天空に、2~3機のジェット機がアクロバット飛行をしながら近づいてきた。・その内の1機の機体が、奇抜な形状に何度も変化しながら私に近づいてきた。・最終的には私一人が乗ることのできる〈宇宙船〉になったところで(既にその〈宇宙船〉が”意識体”だと気づいていた私は)その〈宇宙船〉に対して・・・なぜ私を選んだのですか・・・と訪ねた。…と、そこで目が覚めたのだが、それからまた眠りに入った。すると、その”意識体”によってであろう、私の体が精細に調査されていることが如実にわかった。その私を担当した”宇宙存在(意識体)”は、【 ヌーマの《 ルー 》】と名乗った。以上が今朝の「明晰夢」の内容である。

2025年10月22日

-

合同展示会の模様

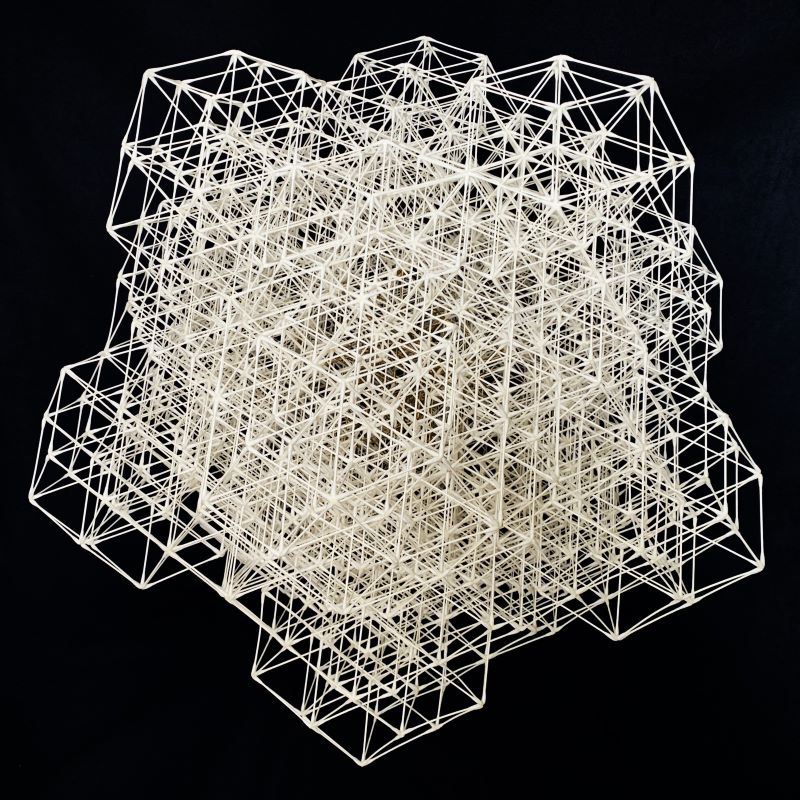

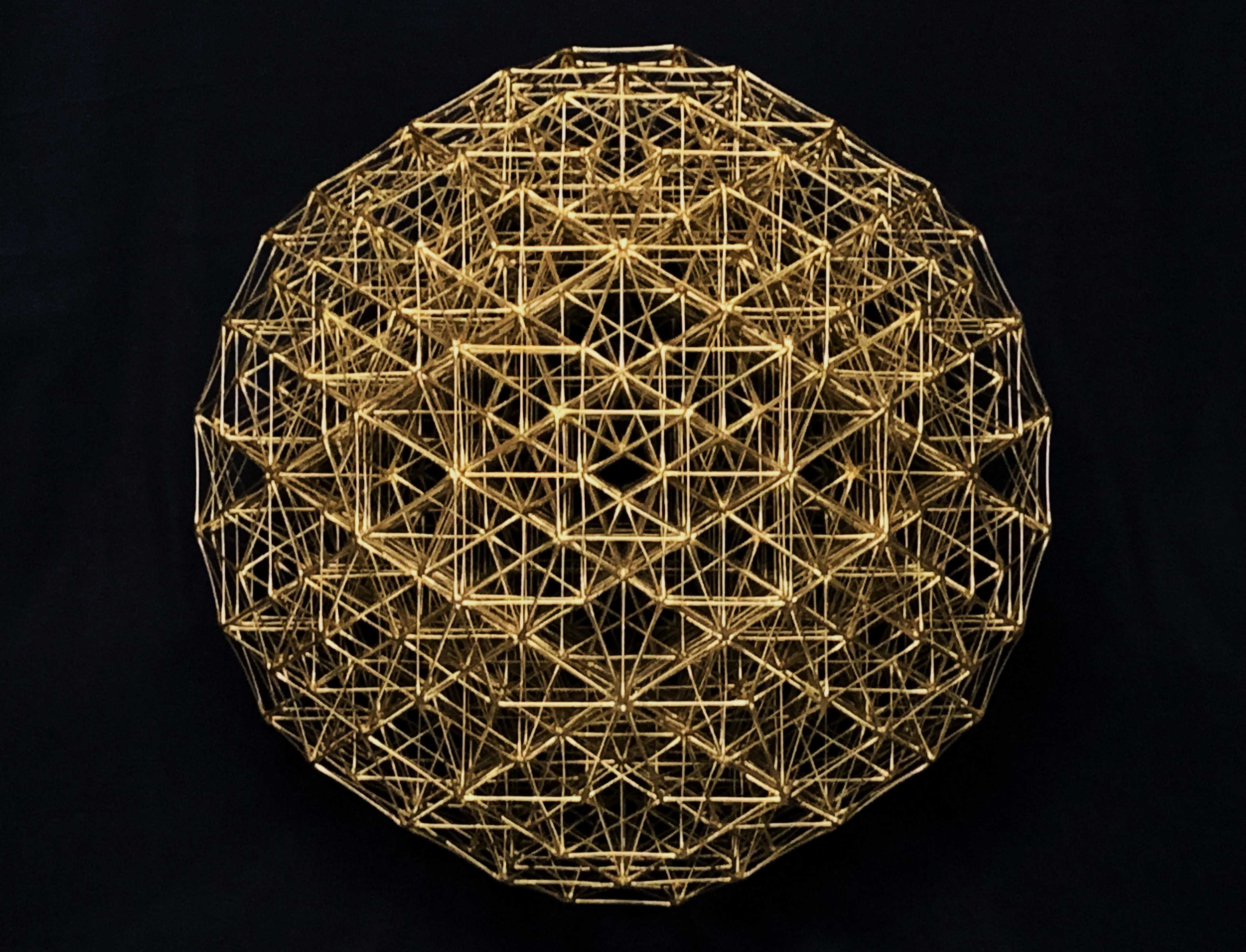

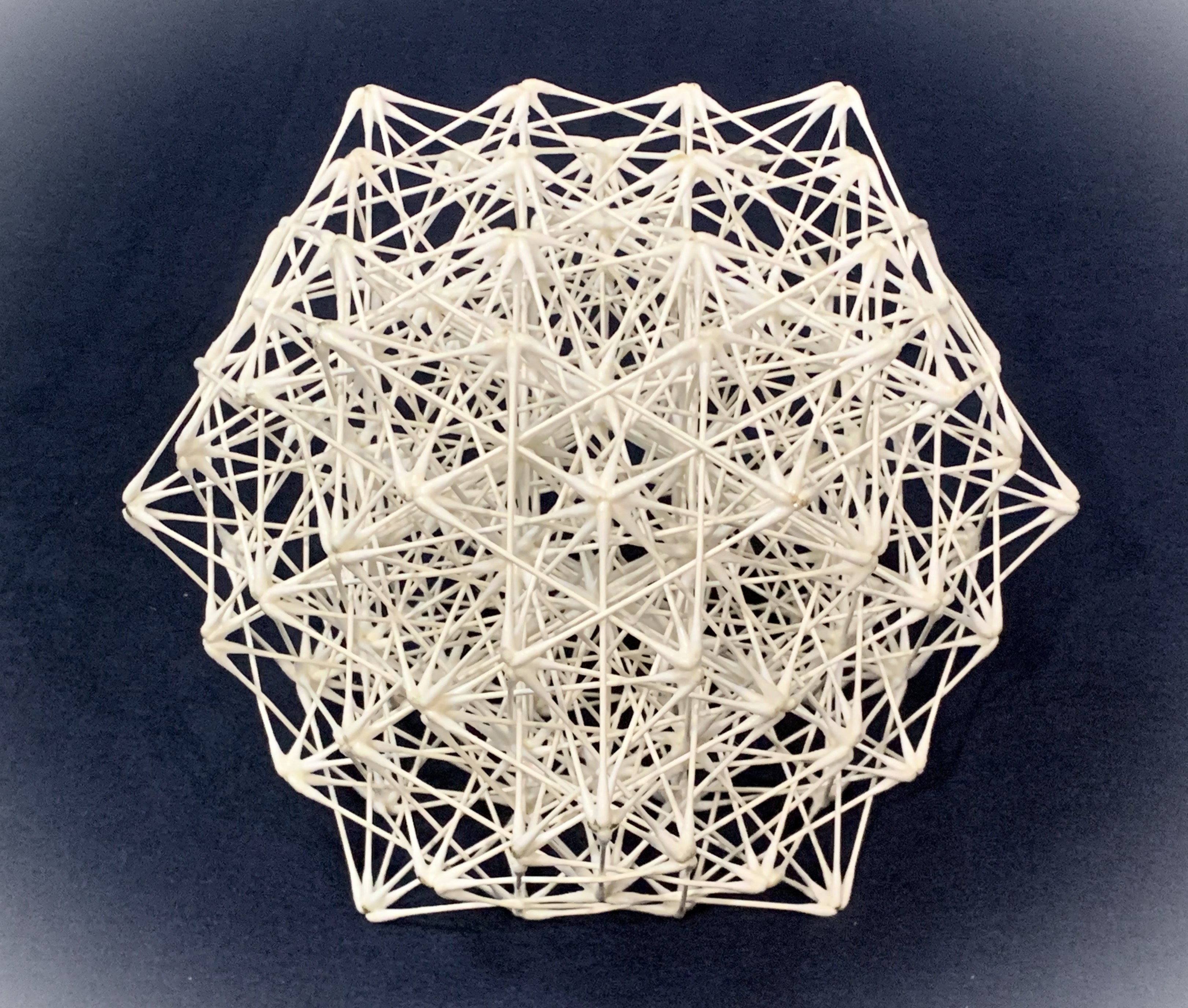

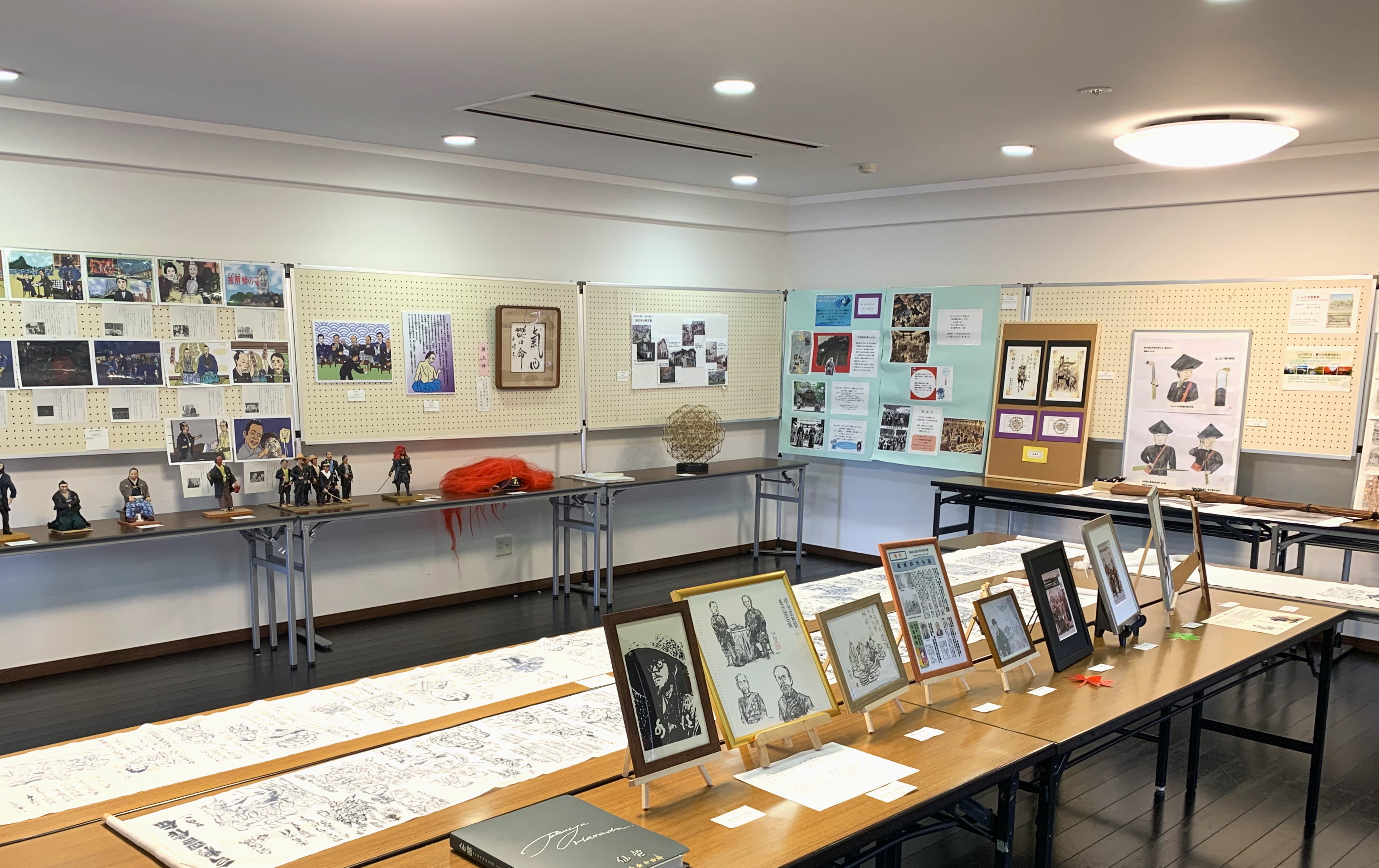

昨日の2025年10月10日より始まった展示会【 燦然たるオブジェたち Vol.4 in 筥崎 】の模様を、自作の立体作品を中心に撮影した画像が上である。◎作者である私(山本裕一)の紹介文…数と形に興味を抱き1982年より立体造形に取り組む。綿棒を用いて同じ長さの軸線で組み立てられたスケルトン作品は現在に至るまで数百点にも及び、独自のテーマのもとに多種多様な形態を現している…(山口市在)Instagram・Tamanowo初日の”立体造形”ワークショップでは、お二方の体験希望者があり、存分に工作を楽しまれた様子で、共に制作した作品を大切そうにお持ち帰りになる風情が嬉しかった。また、誘っていた友人も来てくれて、他にも会場に集われた皆さんと四方山話に花が咲き、閉場時間まで私も大いに楽しむことができた。さて、下のリンク記事に書いたように、先日訪れた「後鳥羽神社」において・・・来る展示会では「菱型30面体」(菊花紋章の原型)を基盤とする造形を中心に披露するように・・・と脳裏に浮かんだことで展示することになった、冒頭画像に映る3つの造形を簡単に解説すると、向かって左側の大きな白い作品は計33個の「菱形30面体」が結合した複合立体、次に右側の金色の作品は「菱形30面体」を拡大解釈した構造、そして手前の青と赤の二つの「菱形30面体」が合体した作品は〔陰陽和合〕を象徴した形象となる。☆関連記事・・・「菊花紋章」の原型を「菱形30面体」と洞察、そして…実は展示会の直前に、会場からほど近い場所に鎮座する”日本三大八幡宮”の一社「筥崎(はこざき)宮」(福岡市東区筥崎)に参拝した折、当社境内のここかしこに点在する石灯籠(下の画像)に「菊花紋章」を見出すこととなり、改めて〈大いなるもの〉の導きを強く感じたところである。次に上の画像は、当社の由来書を撮影したものだ。そこで当社に祀られる三柱の祭神の神名から、今朝になって確認できた重要事項があった。それは「筥崎宮」の鎮座地に関するものである。既にお察しのように、私の運営するブログタイトルにある「歴史探訪」は、その時々の自分にとって関心のある歴史にまつわる神社や山岳等を選び、地図上でそれらの地点をつなぐ”線”を引き、相互の関係性を見出していくという現地探訪のスタイルがあった。そこで今回見出せたのは、「筥崎宮」を中心とした「祭祀線」であった。それは「冬至」の日の出を重要視した祭祀線で、「筥崎宮」ー「宇美八幡宮」ー「宝満山(標高829m)」と、2つの社の鎮座地と太宰府地域の艮(東北)を守護する「宝満山」山頂を直線で結ぶ『三点一直線』であった。つまり、「筥崎宮」の祭神は由来書にある「応神天皇・神功皇后・玉依姫命」の《三柱の神々》であり、「宇美八幡宮」(福岡県粕屋郡宇美町)の鎮座する地所は「応神天皇」(母親は「神功皇后」)の生誕地、そして「玉依姫命」(神武天皇の母親)を主祭神として祀る「竈門(かまど)神社」(福岡県太宰府市内山)の神体山が「宝満山」となり、まさに「筥崎宮」に祀られる《三柱の神々》が上記の『三点一直線』に関連付けて俯瞰できたということになるのだ。毎年「筥崎宮」にて、「宝満山」の山頂より昇り来る”一陽来復”の「冬至」の朝日を拝受することは、当社の祭神である《三柱の神々》の神々しい光を浴びる神事であり、おそらく古来より年間でも恒例の重要祭祀として斎行されてきたことであろう。次に上の画像は、当社の由来書に記してある「敵国降伏」の扁額が高々と掲げられた楼門を撮影したものだ。加えて下の画像はその扁額を拡大したもので、さらに下に続く画像はこの「敵国降伏」の”いわれ”が書かれたものである。そして下の画像は、日本最大の国難と伝わる「蒙古襲来」(元寇)に際し、亀山上皇(第90代天皇)は国家安泰を祈念し自筆による「敵国降伏」を下賜されたという当時の経緯が、詳しく記された掲示板を撮影したものだ。上掲画像の掲示板の内容については、まさに多くの難しい課題を抱えた今の日本の国状と相通じるものがあり、現今の日本人ひとりひとりが様々な問題の解決に向けて、それこそ真剣に取り組んでいくべき一大転機と感じる今日この頃である。さあ、当展示会の期間は明後日の13日(月/祝)PM5:00までだ。最終日はAM11:00から在廊予定である。

2025年10月11日

-

展示会の告知…【 燦然たるオブジェたち Vol.4 in 筥崎 】…

新作『 多次元世界 』 作者 山本 裕一〔サイズ…75×75×75(cm)〕その経緯等を昨日の記事に書いたように、このたび以下の次第で【 燦然たるオブジェたち Vol.4 in 筥崎 】と題する合同展示会に参加する運びとなり、奇しくも「筥崎宮」の御神前にある会場で冒頭画像の今年3月に造形した新作『多次元世界』を出展します。☆”新作”の解説記事・・・”多次元”への転換を示唆する構造※作者の在廊は 初日10日(金)と最終日13日(月/祝)の2日間。《初日のみ11:00~随時”ワークショップ”を開催‼(有料/千縁)》音楽演奏を含む様々なジャンルで活躍する作家達と共に皆さまのご来場をお待ちしています。【 入 場 無 料 】

2025年10月01日

-

「菊花紋章」の原型は「菱型30面体」と洞察、そして・・・

先月(2005年8月)の中旬に、まるで導かれるようにして訪ねたのは、末尾に掲載した画像に映る看板にある佐賀県神埼市背振町鹿路の”鳥羽院(とばい)”という地区に鎮座する「後鳥羽神社」であった。そこで冒頭画像は、「第82代 後鳥羽天皇」を主祭神として祀る当社の境内裏手にあって、おそらく瀧行をする際に丁度良い佇まいの約6mの瀧を撮影したものである。画像のように、たまたま水流が陽光に輝く時間帯に遭遇、まさしくこの地域が聖地であることを感じさせてくれた。次に上の画像は、当社の鳥居をくぐり社殿を含む荘厳な雰囲気の漂う御神前の全体像を撮影したものだ。特に画像の中央から右下にかけて、まるで山上から降りてきた「龍蛇」を彷彿とさせる磐座群は、圧倒的な迫力であった。この鳥羽院地区には、鎌倉時代の1221年「承久の乱」で敗れ、隠岐島に流された後鳥羽上皇が、ひそかに島を抜け出して身を寄せたという「後鳥羽上皇の伝説」があり、鳥羽院という地名の由来にもなっている。毎年2月22日の「後鳥羽上皇」の命日には、現在でも祭事が行われているとのことである。そして上の画像は、当社の由緒を撮影したもので、どのような経緯で「後鳥羽上皇」の御一行が、隠岐島から当地に身を寄せることになったのか、その背景が詳しく記されている。また下のリンク記事にも書いたが、かつて2011年の秋に「隠岐島」の諸島を周遊した際、自身の中で強く印象に残った体験は、〔島前〕の「中ノ島」に存在する「後鳥羽上皇御火葬塚」での出来事であった。※関連記事・・・「隠岐の島」周遊の思い出(6)その出来事とは、その火葬塚の前で、当時の造形表現において最高の傑作と実感していた「複合立体」(下のリンク記事に掲載した冒頭画像に映る「五つの正多面体」が一つに和合した造形)に関する啓示を受けたという、言わば”霊的体験”である。この私的には未曽有の体験も加わって、公の伝承において「後鳥羽上皇」に由来するとされる「菊花紋章(十六八重表菊)」の原型を「菱形30面体」と洞察し、加えてその内部の構造を含む「複合立体」を『三種の御紋』の統合体と認識するに至ったというわけである。※関連記事・・・『三種の御紋』の統合体今回の当社への参拝は、当日の朝に〈JR博多駅〉へ到着後、とつぜん降って湧いたかの如く決定したわけだが、実はもう一つの重要事項が決定した日でもあった。それは、明日の10月1日に公開予定の「合同展示会」の告知内容において、展示する自作の”立体作品”の選別や参加次第を決定づける電話連絡を、当展示会の主催者からいただいた日だったということだ。さらに参拝した「後鳥羽神社」の近くには、延応元年(1239年)2月22日に崩御された「後鳥羽上皇」の山陵と伝わる墳墓があるのだが、当地を離れる前にその墳墓に向かって遥拝していると不思議にも・・・来る展示会では「菱型30面体」(菊花紋章の原型)を基盤とする造形を中心に披露するように・・・との想いが浮かんできたので、やはり当日の動向は〔大いなるもの〕の采配であったと実感した次第である。そして、その日の締め括りは、当初から訪れる予定にしていた「古湯温泉 ONCRI/おんくり」での入浴であった。当ホテルは”日帰り入浴”ができる宿泊施設で、泉温が38度と「ぬる湯」で知られた心身共にリラックスできるお気に入りの温泉で、今回で三回目の嬉しい湯浴みとなった。その大きな露天風呂に掲げてあった当温泉の由来を読むと、この嘉瀬川の緑の谷間に湧く温泉は、今から2200年ほど前、不老長寿の薬を求めて”秦の始皇帝”に派遣された「徐福」が発見したという伝説が記されており、この温泉地からも近い佐賀市金立町にある「金立山」の山上に鎮座し、上記の「徐福」を主祭神として祀る「金立神社(上宮)」への参拝や、社殿裏手に屹立する巨大磐座の「湧出御宝石」等を思い出し、ゆったりと湯船に身を任せつつ感慨無量の想いに浸るのであった。

2025年09月30日

-

地元の磐座に「ペトログリフ(岩面彫刻)」を確認‼

今年(2025年)の9月初旬、地元は山口県の「岩屋山(標高101m)」山系の丘陵地(山口市秋穂二島)に存在する大きな磐座の岩面に、「ペトログリフ(岩面彫刻)」を確認することができた。ここで簡単に「ペトログリフ」とは、古代人によって岩に刻まれた図形や文字のことである。そこで冒頭画像は、その「ペトログリフ」を確認できた岩面の全体像を撮影したもので、特に岩面の上部に刻まれた意図的な形象や古代文字のような多様な線刻に注目していただきたい。これまで全国各地で数々の磐座群を見てきた経験から、おそらく正真正銘の「ペトログリフ」である。◎関連記事・・・ペトログラフ岩◎関連記事・・・国東のペトログラフ岩の解説と…所感…この岩面に「ペトログリフ」を確認した大岩を含む磐座群を訪れたのは、これまで約10回を数えるのだが、その磐座群を「岩屋山」の山上より遠望した画像が上である。ちなみに、磐座群の遠方に見える山並は、防府市南部の瀬戸内海上に浮かぶ「向島(むこうしま)」だ。さて高台に鎮座する磐座群に近づくと、最初に目を引く磐座は、(上の画像のように)一見すると浮いているかのように見える”宝珠”のような美しい岩である。この画像でも分かるように、この”宝珠”の岩は二つの大岩に支えられており、その下方は大人一人がひざまづきながら、やっと向こうに通れるくらいの空洞になっている。次に、この”宝珠”の下を潜り抜けた左側の垂直に近い岩面(上の画像)が、冒頭画像で掲載した今回初めて確認することのできた多種多様の「ペトログリフ(岩面彫刻)」が刻まれた部分となる。そして下の画像は、その「ペトログリフ」が刻まれた部分を拡大して、画像の調整によってシャドーを強調することにより、岩面に刻まれた形象や文字類を読み取りやすくしたものである。おそらく感性の豊かな方の中には、この古代人の刻んだメッセージが読み取れる人もいるであろう。風の噂によると、この磐座群の南方に浮かぶ「竹島」(下の画像の中央に浮かぶ小島)との深い関係により、この「ペトログリフ(岩面彫刻)」のある磐座群が形成されたということである。その後、この「竹島」の位置が気になり地図上で調べてみると、この磐座群から見た「竹島」の方位は、真南から東へ約20度ほど振れた「シリウスの聖方位」と分かり、満面の笑みで大きく頷く自分がいた・・・。ちなみに、この「竹島」に祀られた祭神は地元では「イチキシマヒメ」と伝わるのだが、その元の祭神は〔大化の改新(AD645年)〕以降に”封印”された女神「セオリツヒメ」であり、さらにこの神名「セオリツ」の本質は、その語源にまつわる天体「シリウス」に繋がるということだ。・・・いよいよ今年の9月より、『 ミロクの世 』の時代の到来である・・・☆関連記事・・・「冬至」に向けて☆関連記事・・・常に輝く星「シリウス」、そして「太陽」☆関連記事・・・天地をつなぐ『虹』の出現、その背景には…

2025年09月20日

-

展示会へ作品出展の告知

◎題名『宇宙(そら)』…作者 山本 裕一 ◎「立体作品」・・・大きさ〔75×75×75㎝〕◎作品の説明学術的には「大菱形20面・12面体」という名称。全部で18種類ある基本立体の中で最大のものとなります。 全て同じ長さの「軸線(素材は綿棒)」で構成したところが特徴です。(総数は約 4,500本) 同じ形状の立体作品は、2001年に「仁壁神社(山口市三ノ宮)」に奉納、現在も当社拝殿の天井から吊り下げられており、参拝者は誰でも見ることができます。※関連記事・・・天空に輝く「星々」と神社に祀られた「神々」の関係性、そして…冒頭画像に映る立体作品(一点)を、以下に告知した作品展に出展します。皆さまのご来場をお待ちしています。

2025年09月01日

-

「本州」を象徴する「扇子」の”責め”を外す時(下)

さて、前回の日記に続いて冒頭画像に映る島は、本州最西端の「毘沙ノ鼻」の展望台より、西方の響灘に浮かぶ「蓋井島」の全容を撮影したものだ。日本最高峰の「富士山」と本州最西端に限りなく近い「吉母富士」と、この二つの「富士山」を結ぶ軸線は本州最西端の「毘沙ノ鼻」を透過し、その先にある上の画像の「蓋井島」を貫通していたことも含め、これまでの様々な経緯から私なりの”見立て”として、この「蓋井島」は「本州」を象徴する「扇子」を閉じるための”責め”に観えていたのであった。そして繰り返しとなるが・・・いよいよその”責め”を外す時が来たのではないか・・・とのことで、今回の「蓋井島」への渡海に繋がったと感じている。今の時期に蓋井島に渡るフェリーは一日三便、今回は下関の吉見港13:30発の便に乗り、蓋井島までの所要時間は約40分。そして帰りの便は蓋井島15:50発だったので、同島の滞在時間は約2時間であった。そこで上の画像は、蓋井島の港に下船してすぐの辻に掲載されていた「国指定重要文化財」に関する解説版を撮影したものだ。かつて、この7年毎にある「山の神」神事が斎行された聖地を訪れたことがあったが、その信仰の原点ともいえる祭祀形態の素朴な佇まいに、とても感銘を受けたことを憶えている。まず当日の限られた時間に向かったのは、同島の港湾に近い高台に鎮座する「蓋井八幡宮」であった。その当社本殿を正面から撮影した画像が上である。(当社祭神…八幡大神・神功皇后)そこで注目してもらいたいのは、社殿向拝の梁に施された彫物(意匠)である。その左右の二ヶ所に対称的に彫刻された意匠は「兎(ウサギ)」であり、その左右に施された「兎」の彫刻を拡大して掲載したものが、この下に続く二枚の画像だ。この「兎」の意匠を見て直感したのは、豊前国一之宮「宇佐神宮」(大分県宇佐市)の神氣であった。(※言うまでもなく同島に鎮座する八幡宮も、全国八幡宮総本社「宇佐神宮」の分祀である。)この「蓋井島」の浮かぶ”響灘(ひびきなだ)”という山口県西部の海岸域は、近年になって下関市と合併するまでは「豊浦(とようら)郡」と称されていた。そこで、上記の「宇佐神宮」の鎮座地を含む現在の大分県全域から北方の福岡県北九州市の小倉地区辺りまでは「豊国(とよのくに)」という大きな古代の国域だったことから、現在の本州と九州を隔てた”関門海峡”を挟んで、南方の九州側を『 豊の〔表〕の国 』、北方は本州側の山口県西部の海岸域から内陸にかけた一帯を『 豊の〔裏(浦)〕の国 』と、古来より表裏一帯の広範囲な「豊国」と称されていた可能性を(私的見解ではあるが)ここで指摘しておきたい。加えて、古代の「宇佐神宮」の宮司家を務めた「宇佐(兎狭)氏」は、「月」の”満ち欠け”を基盤とする「天津暦(あまつこよみ)」を司り、アジア全域でみられる「月のウサギ」の信仰を継承し、「兎(ウサギ)」をトーテムとし崇めた氏族とされることから、上掲画像の社殿の梁に「兎」の彫刻を見た時の私的インパクトが強かったのであろう。以上の解説からお分かりいただけるように、当社社名の「宇佐(うさ)」とは、「兎(うさぎ)」の「ぎ」が脱落して社名になったことが自ずと類推でき、またその神氣を明確に継承する「蓋井八幡宮」が同島に鎮座していたということであろう。ちなみに、宇佐族が〔豊国〕の「宇佐神宮」に拠点を移してからは、奈良時代には”神託の聖地”として、皇室から「伊勢神宮」以上の崇敬を寄せられていた。蓋井島の港に近い高台に鎮座する八幡宮の参道から、真っすぐの石段を通して遠望した画像が上である。この画像中央の海原に浮かぶ手前の島は「雄島」(北九州市若松区)で、その右側に見える二並びの山は宗像市にある「孔大寺山(標高499m)」と「湯川山(標高471m)」で、かつて両山をかけて登ったことがある馴染み深い山々であった。そして上の画像は、帰りのフェリーから「蓋井島」を撮影したものだ。同島の向かって左に突き出た山は「乞月山(標高149m)」(冒頭の画像では左隅の山)で、まさに上記の宇佐族が太古より信仰した「月の兎」の風情を彷彿とさせていた。(了)

2025年08月26日

-

「本州」を象徴する「扇子」の”責め”を外す時(上)

つい先日の8月16日、久しぶりに山口県下関市の「響灘(ひびきなだ)」の海域に浮かぶ「蓋井島(ふたおいじま)」へ渡る機会があった。同島へ向かうフェリーの出航まで時間があったので、そこから少し離れた本州最西端の「毘沙ノ鼻(びしゃのはな)」まで出向き、高台にある展望所から見て真西(約6~7㎞の沖合)の「蓋井島」を撮影した画像が上である。当地は何度も訪れているが当日は特に天候が良く、同島の右側に”世界遺産”の「沖ノ島」が視認できたのは嬉しかった。(※残念ながら上の画像では「沖ノ島」は見えづらい)そして上の地図は、冒頭で解説した「毘沙ノ鼻」の展望所と「蓋井島」の位置関係を図示したものである。加えて、「毘沙ノ鼻」の東方にある「小倉ヶ辻(標高308mの山)」を「吉母富士(よしもふじ)」と示してあるが、地元ではこの山が円錐形の「富士山」に似た美しい山容ゆえ、この愛称で呼ばれているということだ。かつて、この「吉母富士(小倉ヶ辻)」に登ったことがあるのだが、この山頂から展望する「蓋井島」も素晴らしかったことを憶えている。さて上の画像は、下のリンク記事から引用したものだが、日本最高峰の「富士山」と本州最西端の「毘沙ノ鼻」を結んだ”赤い線”を「扇子」を閉じた直線と見立て描いたものである。そして、閉じた扇子から”一本の扇子の骨”を開いた位置付けとして「富士山」と出雲の「八雲山」を結ぶ”東西軸”、さらに「富士山」と本州最北端の「大間崎」を結ぶ”青い線”は、この扇子を開き切った直線として描いてある。(※より詳しくは下の記事を参照されたし)※関連記事・・・観てきた「扇(奥義)」(上)※関連記事・・・日本列島”岩戸開き”の様相(下)そこで当記事のタイトルに…「扇子」の”責め”を外す…とあるのだが、その”責め(セメ)”とは、扇子を閉じて固定している”和紙の帯紙”のことで”責め紙”とも言う。実は今回の「蓋井島」への渡海は、当日の午前中に決まったのだが、その時の私には「蓋井島」という名称にある”蓋”と「扇子」の”責め”が〔同じような意味合い〕に感じられ、何故か・・・閉じられた扇子の先端に付着していた”責め”(蓋)を、この日本列島に住まう民衆の《心魂の岩戸開き》に向けて、いよいよ本格的に外す(開放する)時が到来した・・・という感覚に包まれたのであった。

2025年08月23日

-

「夏至」に動く(番外編)のその先に…

つい先日のカムチャッカ半島沖で地震が起きた当日(2025年7月30日)の未明の”夢”では…これ(気脈が通ること)で《循環》が良くなる…というビジョンを、「この地球の内部や外部を問わず構造的に張り巡らされたレイライン(鍼灸の解釈では人体の”経絡”)が滞り無く《循環》するシステム」として、詳しい解説付きで立体的かつ動態的に見せられたのであった。(冒頭画像は関連地図)そして同日の日本時間では午前8時24分頃に、同半島沖でマグニチュード(M)8.7の強い地震が発生したということで、ニュース報道による震源地の記された地図を見た時、すぐに私の脳裏には熊本県「金峰山」辺りの”中央構造線”の西南端から発する「夏至の”日の出”方向」の、ほぼほぼ延長線上にあると直観した。実は先日7月25日に長崎県西南部でM4.7の地震があり、自身が「金龍の目」と比定した地域の諫早市と雲仙市で震度4を観測したことから、冒頭画像の「夏至の方位線」の西南端を意識していたところであった。(※そもそも日本列島は「艮(東北)」から「坤(西南)」へ、あるいは「坤(西南)」から「艮(東北)」へ向かい形成された、言わば「艮坤線(坤艮線)」に存在する”龍体”という見立てができる。)※関連記事・・・「夏至」に動く(番外編)そこで”日本列島”の「九州島」を「龍の頭」とした”金龍”に見立てた場合に、北海道の東方にある国後島・択捉島より東北方面の「カムチャッカ半島」にまで連なる「千島列島」の、その最東北にある「占守島」までを「龍の尾」とする認識が、自身の心中に生まれたのであった。特に今年(令和7年)の7月は、数年前より様々な憶測が飛び交う中で、同月30日のカムチャッカ半島沖で起きた地震発生によって、結果的には”より良い方向”に〔世界線〕が変わったと視ている。※関連記事・・・《龍の目》を訪ねて※関連記事・・・「国東」と「国後」を結ぶ《艮坤線》

2025年08月02日

-

「夏至」に動く(番外編)

今月の7月12日(2025年)、様々な経緯から”九重連山”の東端に位置する「黒岳(標高 1,586m)」の北麓に湧く「男池(おいけ)湧水群」(日本名水百選/大分県由布市庄内町阿蘇野)を訪ねた。(※下の地図に「金峰山」と「鞍岳」を結ぶ”夏至の日の出方位”の延長線上に存在する当地を示した。)そこで上の画像は、この湧水群の中でも一際大きな「豊の国名水」と記載の石標がある湧水口を撮影したものである。その水を口に含むと実に味わい深く、久しぶりに自分と相性の良い水との遭遇であった。湧水の水温は年間を通じて約12度を保ち、湧出量は1日約2万トンということだ。その湧き出す水流の水草を揺らす姿にしばし見惚れたのだった。ちなみに当記事の末尾画像は、この湧水口を拡大した画像だ。さて前回の日記では、列島を貫く”夏至の日の出方位”(冬至の日の入方位)を描いたものとして、上掲2枚の画像を取り上げた。そしてその後、この”夏至の日の出方位”と重なる方位線が描かれた地図を思い出し、これを掲載した画像が下である。(※引用先は以下の関連書籍)※関連書籍…書名『 古事記のコード 』・著者 池田 潤・夷光祥出版(初版2011年12月)この下の地図は、当書籍の著者が2011年3月11日に発生した「東日本大震災」に触発され、”あとがき”として付記した内容に載せられたものを引用したわけだが、そのマーキング等の色付けと「熊本地震の震源地」は私が加えたものとなる。興味深いことに著者の池田氏は、「東日本大震災」の影響による”福島第一原発”の事故に注目し、その所在地である福島県「大熊町」を”夏至の日の出方位”の〔東北端〕として位置付けており、そして何故か上の〈押戸石のパンフ〉から引用した画像にも”夏至の日の出方位”の〔東北端〕に福島県「大熊町」が記されていたのである。さらに興味を引かれるのは、当書籍が出版されて約5年後の2016年4月14日を発端として、今度は”夏至の日の出方位”の〔西南端〕において、「熊本地震」(最大震度7)が連続的に発生したという事実だ。図らずも、日本列島を貫く”夏至の日の出方位”において、その”方位線”の両端で発生した大きな《ゆらぎ》があった。その列島を貫く”方位線”の、ほぼ中央に位置するのが「京都」(下の画像に赤色で図示)である。そして本日の《7月17日》は、その「京都」の”夏の風物詩”とされ平安時代より続く『祇園祭』(7月1日~31日)の”クライマックス”となる【 山鉾巡行・神幸祭・神輿渡御 】が斎行される重要な祭日である。この《令和7年7月17日》という真に特別な月日に、当日記を公開できたことを意義深く感じている。

2025年07月17日

-

「夏至」に動く(4)

この”「夏至」に動く”シリーズで、当日の最後に訪れたのは「押戸石(おしといし)の丘」(阿蘇郡南小国町中原511)であった。この「押戸石」を訪れるのは、もうかれこれ7~8回を数えることになろうか・・・前回から丸3年は経過した再訪だったこともあり新鮮であった。そこで下のリンクは、今から約10年前に当地を訪れた時の記事である。☆関連記事・・・熊本の磐座巨石群(2)そこで上の画像は、この丘陵地にある磐座群の入口とされる「はさみ石」を、〈「夏至」の”日の出”方位〉とは真逆の〈「冬至」の”日の入”方位〉に向かって撮影したものだ。この「はさみ石」の中央部にある割れ目の遠方に見える山塊は、前回の日記で取り上げた「鞍岳」を含む”阿蘇北外輪山”の一部である。そして上の画像は、Google地図を利用して「はさみ石」・「祭壇石」・「押戸石」を一直線に結び、〈「夏至」の”日の出”方位(=「冬至」の”日の入”方位)〉を分かりやすく示したものだ。ここで、画像中央部の右下に示した「月の祭壇石」については、この「押戸石の丘」を最初に案内してくれた感性の豊かな御方から…溜めた”水”に「月」を映して祀っていた祭壇石…と聞いたことを思い出し、私的判断により付け加えることにした次第。そこで上の画像は、この水の溜まった「月の祭壇石」を、下方から丘陵地の最上段にある「押戸石」に向かって撮影したものである。(※上のGoogle地図にある磐座の並びを参照すると俯瞰できよう。)次に上の画像は、一番下の「月の祭壇石」から二番目にある磐座の上に乗り、水の溜まった「月の祭壇石」を撮影したものだ。例えば、この祭壇石に水をいっぱいに溜めることで、この位置より水面に映る美しい満月を観たり愛でることができよう。・・・もし、この立ち位置(上の画像)の視線で月を見るとすれば、南中時の最も高い位置に輝く「満月」が理想的となるのだが、ここで思い出したのが昨年の12月中旬に、図らずも奈良で見る運びとなった約20年に一度の、南中時に「最も高く昇る月」であった・・・。以下のリンクは、その関連記事である。☆関連記事・・・来たる12月15日の《特別な満月》そこで脳裏をよぎったのは、ここ「押戸石」に来る直前に登った”双耳峰”からなる「鞍岳」の鞍部で見つけた、上に掲げた画像に映る(遠方より撮影した)”小規模の磐座群”であった。現地では・・・この「鞍岳」の山上にある磐座群は小規模ではあるが、確実に「押戸石」の磐座群とつながっている・・・という直観が走ったことを憶えている。その”小規模の磐座群”に近づいて撮影した画像が上である。各々の磐座には意図的な石工や線刻等が施されていて、全体として明確な方向性を示すように設置された可能性を指摘しておこう。そして上の画像は、「鞍岳」の鞍部にある磐座群の、大きい方より二つの磐座を背景にして、「押戸石」の方面に向かって撮影したものである。ここで冒頭画像の地図を見ていただきたい。この地図上には、「鞍岳」と「押戸石」を結ぶ線を引いていないのだが、もし双方の地点を方位線として引いたとすれば、真東から北へ約33°の方位角を形成する。この約33°の方位角とは、上掲のリンク記事を読むと分かるのだが、約20年の周期で最も月(満月)が北方から昇る角度のことだ。その約20年に一度の”最も高い満月”は、夏至の太陽の南中高度よりも高い位置に輝くのであり、最近の学術調査により”弥生時代”を代表する「吉野ヶ里遺跡」においても、その「最も高い満月」が観測されていた痕跡が明らかになっている。この「鞍岳」と「押戸石」を結ぶ方位線が示す角度の約33°とは、おそらく双方の地点で約20年周期の月を観測してきた証拠であり、その最大となる「最も高く輝く満月」の祭祀が、「押戸石の丘」に並ぶ磐座群の中でも、上記の「月の祭壇石」で斎行されてきたと考えられるのだ。これは、間違いないであろう。さて、上の画像の〈夏至の”日の出”方向〉の軸線(黄色)が引かれたイラスト地図は、「押戸石の丘」に訪れた際に出入口の施設(NPO法人 押戸石の丘)でいただいたパンフから引用したものだ。これまで”「夏至」に動く”シリーズで記述してきたように、おそらくこの”龍体”たる日本列島を貫く『太陽の道』の原点に、あの「阿蘇山」よりも古いカルデラ式火山の「金峰山」や、その山麓に当山を崇拝する「拝ケ石巨石群」が存在したのであり、そして「押戸石の丘」を経由し列島における〔磐座祭祀〕の《要》たる「金山巨石群」に改めて氣脈を通し結び直すという、深くて濃厚な旅路であったと感じる今日この頃である。(了)

2025年06月26日

-

「夏至」に動く(3)

今年の〔夏至日〕は2025年6月21日(土)であり、その”夏至点”の時刻は〈午前11時42分〉であった。熊本の「金峰山」から、次の目的地に向かう過程で”夏至点”を迎えることになったので、その強烈な陽光を体感しようと休憩かたがたとある駐車場に停車した。そして車外に出て、思わず天を見上げ《年間で最も高い位置に輝く力強い太陽光》を直に浴びて撮影した画像が冒頭である。するとどうだろう…この画像には雲間にあふれる極彩色と、中央部の右下には不思議な”玉”が映っていた。それに加えて、その”夏至点”の時刻を挟んだ数十分だけ”太陽”が顔を出していたのも印象的であった。そして「夏至点の太陽」を浴びて以降、しばらく脳内の《松果体》が開花したかのような、今まで感じたことのない特別な感覚となり、(普段は鈍感な私でも)”活性化”の感触を自覚できたのは嬉しかった。さて上記の”次の目的地”とは、今回の阿蘇方面を訪ねる際に、あらかじめ目的地としていた阿蘇北外輪山の一峰「鞍岳(くらだけ)」である。そこで上の画像は、男岳(標高 1,118m)と女岳(標高 1,090m)の二つのピークを持つ”双耳峰”が特徴的な「鞍岳」を撮影したものだ。(※その山容が”馬の鞍”に似ていることから名付けられたとのこと。)ありがたいことに、この「鞍岳」は九合目まで車道があるので、駐車場に車を停めて約30分のなだらかな山道を登り切ると、大展望の待つ山頂に到着することができた。そこで上の画像は、「鞍岳」と書かれた山頂の標識を、北方に向かって撮影したものである。この画像では分かり辛いのだが、この標識上方の遥か遠方に、はっきりと「英彦山」を視認することができた。…ということは、末尾の地図を参照すれば、ここ「鞍岳」の山頂から見た真北にある「英彦山」の、さらに遠方の真北には山口県下関市の「鯖釣山」が存在するというわけで、今回が初めての登山となった「鞍岳」登拝の意義を噛み締めるのであった。加えて「鞍岳」は、末尾の地図を見ると分かるように、「金峰山」から見て〈夏至の”日の出”方位〉(紫色の方位線)に存在し(実は本日、末尾の地図を制作中に分かったことなのだが…)、当日の夏至日にまず「金峰山」の山頂に立ち、そして”夏至点の太陽”の光を体感した後に、〈夏至の”日の出”方位〉に存在する「鞍岳」の山頂に立つ運びになったことを、この期に及んで認識することになったのであった。まさに感慨無量である。そこで上の画像は、「鞍岳」の山頂から「金峰山」(画像中央部の少し左側の山塊/冬至の”日の入”方位)を撮影したものだ。また、この画像に映る「金峰山」山系の、右側の上方に微かに見える遠方の山並が雲仙の「三峰五岳」である。この「鞍岳」の山頂は、360度の全域を見渡せる抜群の展望地で、近くの「阿蘇五岳」の景観も素晴らしいということだが、あいにくの天候のため全体に雲がかかっていたので、その大展望は次回の登拝に期待することにした。そして次に向かったのは、”夏至”当日の最後の目的地としていた「押戸石の丘」(南小国町)であった。(つづく)

2025年06月25日

-

「夏至」に動く(2)

夏至日の早朝に、地元は山口市秋穂二島の「岩屋山」を登った後、およそ一週間前から行く予定にしていた九州は熊本の阿蘇方面へ向かうため、JR新山口駅から新幹線に乗って博多へ移動した。そして、JR博多駅で待ち合わせていた相棒の車で阿蘇方面へ高速を使って走る過程において、当初の目的地は別にあったが後に回すことにし、まずは熊本市西区河内町の「金峰山」(標高665mの〈一ノ岳〉を中心とするカルデラ式火山)に登ることに決定した。当山の九合目までは車で登れるので、今回で四回目の登拝となる「金峰山」の、その山頂部にある展望台より、西方の有明海から島原半島方面を撮影した画像が冒頭である。残念ながら、前方に映る島原半島の上部は雲に覆われていたので、よく晴れた展望の良い日に、同じ場所で撮影された画像を下に掲げた。その美しい雲仙の「三峰五岳」の中央に聳える御山が、「雲仙普賢岳」(標高 1,483m)である。この撮影地である「金峰山」のすぐ近くには、知る人ぞ知る「拝ヶ石(おがみがいし)巨石群」という古代人によって設営され”天体観測&地文測量”で活用していたであろう磐座群が存在する。☆関連記事・・・熊本の磐座巨石群(1)いままで4回は訪れたことのある当巨石群では、毎年の”夏至日の南中時”に、磐座群の中心部にある石組みへ射し込む陽光が、綺麗な「三角形」を形成するとのことだ。このことは、この「拝ヶ石巨石群」に関する情報を改めて確認する際に知り得たことである。そこで思い出したのは、昨年2024年の「夏至」の頃に訪れた「金山巨石群」にて、特に「夏至」を観測する”石組み”を透過した《南中時の太陽光》が、下方の大地に射す光の形状を視認することができ、ここに来た意味を実感し感動に包まれた場面であった。(※以下の関連記事)☆関連記事・・・ふたたび”列島中央部”への旅路…(7)さらに興味深いことは、この「拝ヶ石巨石群」と「金山巨石群」を地図上で結んだ方位が、当日の「夏至の日の出」(冬至の日の入)を示すということである。(※この件については後編で綴る予定)さて、この「金峰山」の山頂には「金峰山神社」(旧・蔵王権現社…上の画像は旧社の由緒書き)が鎮座している。そこで日本列島を”龍体”と見立て、九州を”龍の頭”とした場合に、その《龍の目》は”雲仙”にあるとする情報から、結果として”雲仙”における修験道の本尊たる〔大磐座〕に辿り着くことができたのであった。☆関連記事・・・《 龍の目 》を訪ねて実は、冒頭画像に映る手前の「金峰山」山系と、遠方の”雲仙”を含む「島原半島」とは、古代より”雲仙”の修験道にとって深いつながりがあった・・・。つまり”雲仙修験道”が古代より隆盛した背景には、”雲仙”方面から見て「有明海」を隔てた東方に「金峰山〔一ノ岳(665㎡)・二ノ岳(685m)・三ノ岳(681㎡)〕」が存在し、この「金峰山」山系から昇り来る朝日を遥拝する『三山信仰(太陽崇拝)』が原点にあったということである。以上の観点や繋がりを踏まえた上で、九州を「龍頭」と見立てた場合に、「金峰山」(熊本市西区河内町)の”頭部”における位置付けは、今のところは脳の直下にある《脳下垂体》と直観している。(つづく)

2025年06月24日

-

「夏至」に動く(1)

今年(2025年)の「夏至」(6月21日)の午前5時頃、天気予報では”御来光”は望めないとは思いつつ、地元の「岩屋山(標高101m)」(下の地図参照)の山頂に立った。案の定、山頂では朝日を浴びることはできなかったが、下山過程の中腹にある磐座群の「天狗岩」(おうし座の一等星「アルデバラン」が地上に投影したと感じる岩石)のところでフト振り返ると、図らずも雲間から射す《夏至の陽光》に遭遇。そこで上の画像は、その(私的に名付けた)「天狗岩」の上に昇る「夏至の朝日」を撮影したものだ。そこで…なぜ「アルデバラン」を象徴する「天狗岩」の場所で「夏至の朝日」を見ることができたのか…と思った時、私の脳裏に浮かんできたのは・・・縄文時代の中期頃、年間でも「夏至」を重要な節目(年始)として観測(祭祀)していた痕跡を残す青森の「三内丸山遺跡」の”六本柱建物”・・・であった。◎関連記事・・・二つの太陽さて上記の「夏至の朝日」と「アルデバラン」の関係性を、日本神話の「天孫降臨」に絡めて紐解いてみよう。それは「天孫降臨」の段に登場する「神々」を、天空を運行する「星々」として解釈する世界観で、夜明けの晩に「夏至の朝日」(ニニギ命…「天孫降臨」の主人公)を、まるで導くかのように昇ってくる「おうし座」の一等星「アルデバラン(和名=赤星)」に、天狗の面に象徴される赤ら顔をした「導きの神」たる「サルタヒコ」という神名が付けられたという説である。この「夏至の太陽」と「アルデバラン」が対峙する天体運行は、日本では縄文時代から年間でも大切な節目とされた形跡があり、この縄文期の夏至の観測において最も重視されたのは、夏至の日の出の直前に、その地域で目星の山と定めた山頂から赤色に輝く「アルデバラン」が出現した途端に、昇る朝日の光芒で(アルデバランの赤い星が)掻き消される瞬間(フラッシング・ポイント)であったとのことだ。そんな厳密な天体観測が行われてきた形跡が残る縄文遺跡の代表が、上記の「三内丸山遺跡」であり、あの印象深い太い柱が六本で構成された「大型堀立柱建物」のそもそもの建築目的は、上記の「夏至の日の出」と「アルデバラン」の関係が生み出す「フラッシング・ポイント」だったということである。なるほど…「アルデバラン」を象徴する「天狗岩」のところで、「夏至の朝日」に遭遇するわけである。☆参考文献・・・書名『 縄文の星と祀り 』 堀田聰八郎 著・中央アート出版(1997年 初版)☆参考文献・・・書名『 星座で読み解く日本神話 』 勝俣隆 著・大修館書店(2000年 初版)(つづく)

2025年06月23日

-

【37】の導き(下)

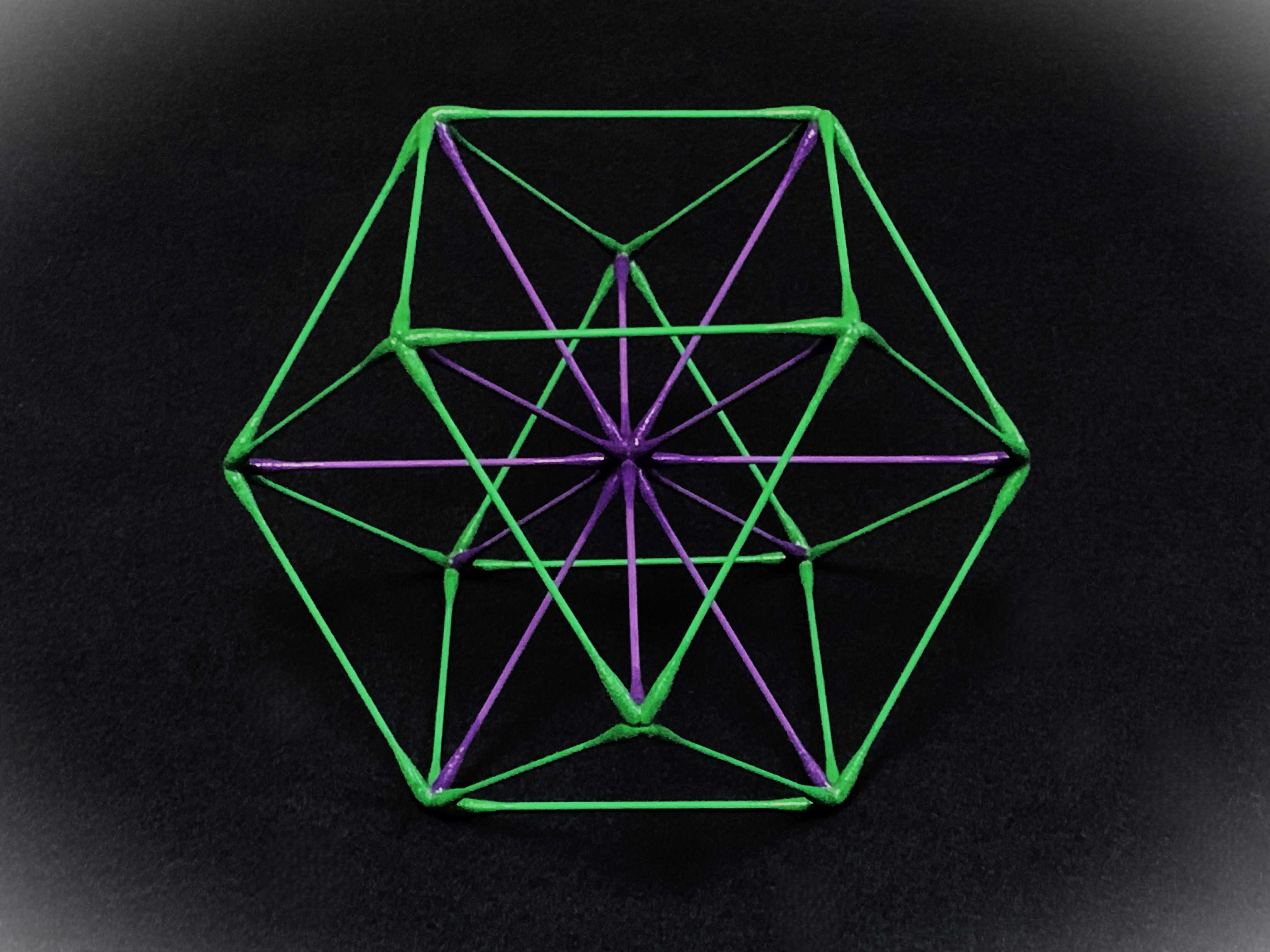

この【37】という”数”に関しては、冒頭画像に映る「準正14面体」(ベクトル平衡体)という”形”との関連が見出せる。つまり、この造形を構成する軸線(綿棒)の総数「36(※)」に、構造の中心を「1」として加えて「37」とする解釈である。実はこの解釈は、あるチベット密教の高僧との通訳を交えたこの造形に関する語らいの中で生まれたものであった。その経緯は、この造形が36本の軸線で構成されていることを高僧に伝えると・・・チベット密教では「36」という数が重要視されていて、〈菩薩〉の修行は全部で「36」の段階があり、その全ての修行を経て、いよいよ「37」の段階に至った者が「悟りの境地」、すなわち《如来》となる・・・と教わったことから、その『無我の境地』たる《如来》の立ち位置としては、全部で「36」を数える〈菩薩〉の修行段階(造形を構成する軸線の総数「36」と想定)を経て、その修行段階を全て俯瞰できる位置として、この造形の《中心=37》が相応しいと感じた次第である。(※)上の画像に映る造形については、中心から12(頂点の数)の方向に広がる軸線(紫色=12本)と、外側の枠組みを形成する軸線(緑色=24本)を合わせて、全部で「36本」の”同じ長さの軸線”で構成されている。この36本の”綿棒”で作る「準正14面体」は、以下の自身が編集したYouTube動画に詳しい。※関連動画・・・【 綿棒工作 】…No.7〔準正14面体〕(YouTube/たまのをチャンネル)次に上の画像に映る造形は、冒頭画像に映る造形(準正14面体)を全部で13個組み合わせたものを基盤に制作した作品で、結果として中央に存在する1個の「準正14面体」から外側に向かって〔三層構造〕に展開した複合立体である。(※これを初めて制作したのは2005年3月で、その経緯等は以下の関連記事に詳しい。)※関連記事・・・〔究極の構造〕(あの「フラワー・オブ・ライフ」の原型かもね)この〔三層構造〕から成る大きな「準正14面体」は、その制作の”コツ”さえ掴めば意外に簡単に造ることができる。その”コツ”を含む制作法を盛り込んだ自身の編集によるYouTube動画が以下である。※関連動画・・・【 綿棒工作 】… No.8 〔フラワーオブライフ〕(YouTube/たまのをチャンネル)そして上の画像に映る造形は、その全体の形象は冒頭や二番目の画像に映る造形と同じく、それぞれの構成単位ともいえる「準正14面体」を基盤にした表現となっている。特にこの上の造形は、中央部から外側へ向かって〔五層構造〕になっており、各階層ごとに内から外へ「赤・橙・黄・緑・青」と”五色”の彩りを施したものである。ちなみに第三層となる「黄」の配色までの構造が、上から二番目の画像に映る金色の造形の範囲である。さてそこで、自身のこれまでの記述を俯瞰してみると、タイトルに掲げた【37】という”数と形の関係性”から、ここまで内容が膨らんでいくことになろうとは全く予想していなかったので、これを書き記している自分自身が妙に楽しく、また嬉しくなるのであった。ところで、上の地図に引いた”緑色の南北軸”は、前回の記事(上)で扱った「英彦山」を”中央”の山岳とし、その真北にある「鯖釣山」を北方の真中の数たる【37】に見立て、その軸線を引いたものである。そして、同じく地図上の「鯖釣山」を交点とする”紫色の東西軸”は、かの弘法大師〔空海〕に纏わる「北緯34度13分」の緯度線を示している。実は”ある仮説”に・・・〔空海〕は〈太陽の影〉を利用して、かなり正確な緯度を測定する測量方法を承知の上で、真言密教を修得した中国の長安(現在の西安)の「青龍寺」を西方の基点とする「北緯34度13分」の東方へ向かう緯度線上に、〔空海〕の生誕地とされる香川県の「善通寺」(北緯34度13分30秒)や真言密教の聖地「高野山」(北緯34度12分50秒)を意図的に配置したのではないか・・・とあった。・・・となれば上の画像のように、その緯度線上の山口県の西岸域には、「鯖釣山」(北緯34度12分57秒)や近くの「狗留孫山」(北緯34度12分52秒)、当山の中腹に鎮座する弘法大師御開山の「狗留孫山 修禅寺」(北緯34度12分35秒)があるのだが、その「修禅寺」の海側にある「湯玉」を寄港地として、往時の〔空海〕を先達とする一行が訪れていたことが、大いに考えられるというわけだ。※関連記事・・・「湯玉」の地勢と歴史について(上)※関連記事・・・「湯玉」の地勢と歴史について(中)※関連記事・・・「湯玉」の地勢と歴史について(下)最後に末尾の画像は、前回の日記の冒頭画像に掲載した”屹立する岩塊”(北緯34度13分23秒)を、ほぼ真西に向かって撮影したものである。この「鯖釣山」の西麓岸壁に存在する威厳あふれる”立柱石”から見て西方に、天気の良い日には視認できる「沖ノ島」、さらなる遠方には「対馬」と、上の地図にあるように《三点一直線》の太古より大切にされてきた航路があったかと思うと実に感慨無量であり、この大きな転換期に改めて我が先祖の地を訪ねることができ、まさしく有り難き幸せを噛み締める一日であった。

2025年06月04日

-

【37】の導き(上)

2025年は下半期の初日となる6月1日、山口県下関市にある「鯖釣山」の西麓岸壁に屹立する岩塊(冒頭画像)を訪ねた。以下の過去記事に書いたが、この特異な形状の大磐座を訪れるのは今回で二度目となる。※関連記事・・・岸壁に屹立する《大磐座》の輝き現地に車で向かう過程では、まるで現地へ先導するかのように常に自車の直前を走る車の車番が「222」と気づき、その車番の上の地名に続く小さい番号は「333」であった。この二つの3桁の”ゾロ目”は共に「37」の倍数であり、今回の二度目となる「大磐座」への導きは【37】という数だったと、自分なりの確認が得られたのであった。(※その当地から帰宅途中に遭遇した自車直前の車の車番が「111」(37×3)だったことも含めて…。)その時、私の脳裏に浮かんできたのは、以下に掲載した二種類の「九マスの方陣」(以下「九方陣」と記す)があった。まず右側の”中心”にだけ「37」とある「九方陣」についてだが、実はこのブログタイトルにある『真理探究』が始まるキッカケとなる1982年5月17日早朝の”明晰夢”に出てきた《3と7》の数字を見た当日の午後、行き付けの古本屋で手にした「数霊(かずたま)」に関する書籍を、たまたま開いたページに掲載されていたものである。実は上記の”明晰夢”のなかで大きく光っていた西洋数字の《3と7》を、自分なりに「37(さんじゅうなな)」かなと思った途端に、『3と7だ。それだけ覚えておけ!』と威厳のある低い声が響いたという体験があり、その後に上記のように古本屋で見た「九方陣」の中心数が「37」だったことを、なぜか今更のように思い出すのであった。※関連記事・・・3と7だ。それだけ覚えておけ!(1-A)次に左側の「九方陣」については、この「37」を中心とする「九方陣」の全てのマスに、加えて単数化すれば「1」となる数を配置したもので、単数化しないでタテ・ヨコ・ナナメに並ぶ3つの数を加えると「111」となる数の配置であり、この9つのマスに置かれた全ての数を加えると「333」になる。そして、この「九方陣」を”方位”として観た場合は「北」を意味することから、今回の導きの数と観た【37】は、特に右側の「九方陣」で強調された”北方位の中心”を暗示すると分かってきたのであった。つまり今回の【37】とは、直近の日記(以下の関連記事)で取り上げたように、〔修験道〕の総本山たる「英彦山」を北部九州域の〈中央部〉に属する山岳の”中心”とした場合に、その北方に位置する山口県西部の山々の中では”中心”の位置付けとなる「鯖釣山」を象徴する数だと、(当山の西麓岸壁に屹立する”大磐座”を含め)今の私はそのように感じるわけである。(つづく)※関連記事・・・「英彦山」の大展望、そして・・・

2025年06月03日

-

金龍(日本列島)の龍頭と龍体の関係性

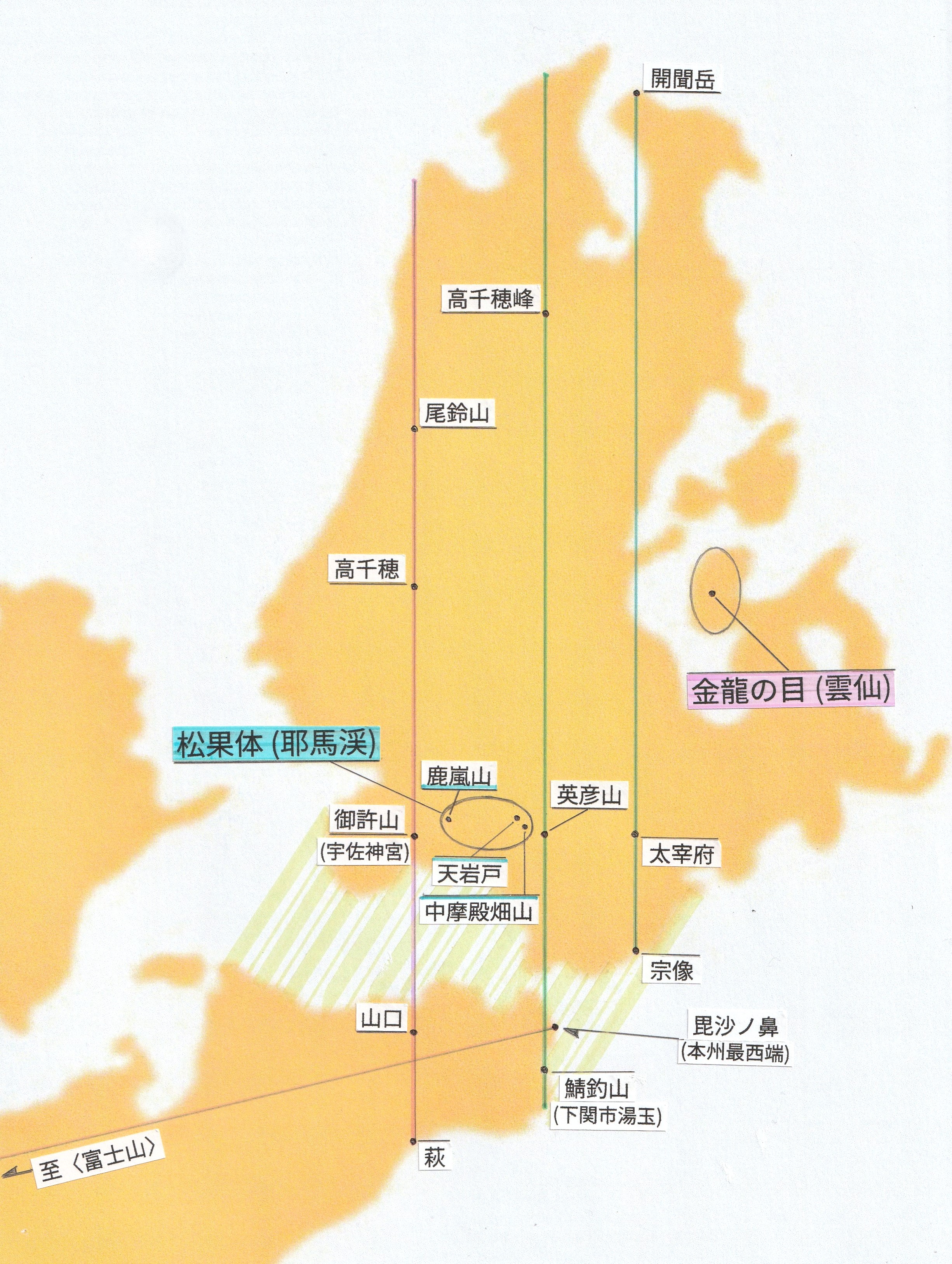

前回の日記では…《龍の目》を訪ねて…と題して、古来より伝承されてきた「日本列島龍体説」に基づき、”裏”(〈龍頭〉を〈九州〉とする見立て)が”表”となって躍動する「金龍」のイメージを掲載した。そこで本日の冒頭画像は、その「金龍(日本列島)」の頭部から胴体へかけた”繋がり(関係性)”を、これまでの歴史探訪の中で見出せた《三本の南北軸》を基盤に、山名や地名を加えて描いたものである。前回の日記は主に【金龍の目(雲仙)】(上の画像では右側の「雲仙岳」を中心とする島原半島を囲んだ地域)に関してであったが、本日の日記では冒頭画像の中央部に位置する【松果体(耶馬渓…楕円で囲んだ地域)】と思われる聖地を紹介することにした。そもそも日本列島の形状は、陰陽和合の”双龍”を象ったものとされ、その「陰」に該当する龍体の頭部を「九州」とした場合に、その龍頭(九州)の”松果体”の位置に当たる場所が「耶馬渓」に相当することを聞き知ったのは、今から四半世紀以上前のことであった。そして、大いなる導きのなかで2016年の秋に耶馬渓の「鹿嵐山(かならせやま)」に登拝する運びとなり、宇佐神宮の神宮寺(弥勒寺)の初代別当「法蓮(ほうれん)」和尚と深い所縁の御山ということも含めて、当山が”松果体”に相応しい聖地と私なりに感じてきた経緯があった。〔※以下の関連記事(1)~(5)〕☆関連記事・・・そして、豊前の「鹿嵐山」へ・・・(1)そして前々回の日記で書いたように、耶馬渓の「中摩殿畑山」の山頂より「英彦山(三峰)」の秀麗な景観を展望した際、久しぶりに「松果体」≒「耶馬渓」の関係を思い出し、当山(中摩殿畑山)の山頂こそ「松果体」の位置付けに相応しいと感じたところである。参考かたがた以下のリンクは、冒頭に書いた《三本の南北軸》等に関する関連記事である。これまでの長年にわたる山口~九州域における歴史探訪において、何故この”山口と九州を貫く《三本の南北軸》”の焙り出しに尽力してきたかという答えが、結果として「金龍」と見立てられる日本列島の「龍頭」を「九州」に見据えることにあったのだと、この期に及んで身に染みてきたところである。☆関連記事・・・山口と九州を結ぶ南北軸☆関連記事・・・「湯玉」の地勢と歴史について(中)☆関連記事・・・観えてきた「夏の大三角」の地上投影図☆関連記事・・・浮上してきたクロスポイントの「磐座」ところで、以下に掲載する5枚の画像は、一昨日の5月11日に耶馬渓の「中摩殿畑山」の麓にあって”耶馬六十六景”の中でも秘境中の秘境とされる「天の岩戸(あまのいわと)の景」(中津市山国町/冒頭地図に図示)を訪れた際のものだ。滞在は短い時間ではあったが、その類まれな絶景に心を奪われ、しばし感動の渦に包まれるのであった。まず上の画像は、前方奥の岩窟(豊前坊)に向かう出入口と感じられた景観を撮影したものだ。この「西京橋」と称される自然の岩でできた架け橋を潜り、「豊前坊」と称する岩窟に向かった。その「西京橋」を潜る前に、上方を見上げて「仙人梁」とも称する”天然橋”を撮影した画像が上である。そして洞窟「豊前坊」の入口の全体像を撮影した画像が上。画像は無いのだが、窟内に「豊前坊」を祀る祠があったことから当窟の名称になった模様である。この岩窟に至る鎖場が、なかなかの難所であった。さて、ふところが深くて大きな岩窟内から、前方の「西京橋(仙人梁)」を撮影した画像が上である。実はこの岩窟に到着した時に、ぜひ確認したいことがあったのだが、それはこの岩窟の開口部が示す方位であった。早速持参した方位磁石で確認すると、上の画像のように洞内から見て最も良い景観が見える方位が、自分なりに予想していた「シリウス方位」(真南から東へ約20度の方角)と分かり、すこぶる嬉しかったことを憶えている。・・・というのは、”英彦山修験道”の基盤とされた全部で「四十九窟」あったとされる行場(岩窟)にて、連綿と「弥勒(ミロク)信仰」が行われてきたことの証が、この岩窟「豊前坊」が示す「シリウス方位」にもあったと自分なりに納得できたからである。※関連記事・・・「金龍」に導かれ・・・・※関連記事・・・シリウス信仰の痕跡ここで興味深いことは、上の画像の前方に直立する杉が「シリウス方位」の指標となっているところだ。そこで下の画像は、この岩窟の前方に屹立する杉を下方から撮影したもので、画像の右側が行場の岩窟「豊前坊」の方面、そして左側が天然橋の「西京橋」の方面が映っている。この風情を存分に味わうなかで、”女性性”を象徴する”聖なる「岩窟」”と”男性性”を象徴する”聖なる「樹木」”の、陰陽抱き合わせの「ひもろぎ・いわさか」たる日本古来の”弥栄(いやさか)”なる祭祀の原点を、現地の大自然が具現しているのであろうと感じたところである。

2025年05月13日

-

《 龍の目 》を訪ねて

前回の記事を掲載後、脳裏に何度も浮上してきたビジョンがあり、ここに覚書として記すことにした。そのビジョンを簡略し「日本列島」を「金龍」に見立てた日本地図(イラスト)の画像が上である。実は古代より「日本列島」を”陰と陽の龍(昇龍と降龍)”を「注連縄」のように重ねた”黄金の〔双龍〕”に見立てる《日本列島龍体説》があるようで、この説を基盤とする冒頭画像の(南北を反転した)列島イラストは〈龍頭〉を〈九州〉に、〈龍体(龍の胴体)〉を〈本州〉に、そして〈龍尾〉を〈北海道〉に対応させた絵図となっている。上記の《日本列島龍体説》では、列島は”黄金の〔双龍〕”からなり、その解説等では列島に”陰陽二体の龍”を、一方は〈龍頭〉を〈九州〉に対応させ、もう一方の〈龍頭〉は〈北海道〉に対応させて描くのが主流なのだが、今回は〈龍頭〉を〈九州〉に対応させた言わば〈陰の金龍〉の一体のみを描くことにした。その背景には、本日の日記タイトルにある《 龍の目 》を訪ねるかのように、九州は長崎県島原半島の「雲仙」を探訪し、そこで「金龍の目」と直感した”巨大磐座”(以下の掲載画像)へ、まるで導かれるようにして遭遇した経緯があった。加えて昨日のことだが、この記事を書くための客観情報を検索するなかで、上記の《日本列島龍体説》に関して・・・昔は〈九州〉が〈龍頭〉だったのだが、いつの頃からか〈北海道〉を〈龍頭〉にしてしまったので、「日本列島」が弱くなっていった。これから迎える新時代の「日本列島」は、〈九州〉を〈龍頭〉に戻さねば・・・という文章が目に留まったことも含めて、冒頭画像の絵図になったというわけだ。さらに興味深いことに、〈九州〉を〈龍頭〉とする「金龍(日本列島)」は、その手に「玉(如意宝珠)」を持つのだが、〈北海道〉を〈龍頭〉とする場合は、その手に「玉」を持たないとのことだ。ちなみに、〈龍頭〉が〈九州〉の「金龍」が手に持つ「玉」とは、〈四国〉だということである。また冒頭画像の〈龍体(本州)〉に何本かの線を引いているのだが、これについては以下の記事に詳しい。※関連記事・・・日本列島”岩戸開き”の様相(後日談)※関連記事・・・「富士山」から「戸隠山」へ…そして(1)そして以下に続く画像は、主に今年(2025年)の3月16日に、《金龍の目》(冒頭画像の右上)に相当すると感じた長崎県の「雲仙」にある〔大黒天摩崖仏〕の彫られた巨大磐座を撮影したものだ。この直下の画像に映る磐座全体が、今の私には《龍の目》に観えており、また磐座の中央部に彫られた〔大黒天〕の笑顔が確認できると思うが、その〔大黒天〕の姿が《龍の目》の”瞳孔”に視えるのだった。次に直下の画像に続く二枚の画像は、その中央部に彫られた〔大黒天〕の姿を、それぞれ近場で撮影したものである。この巨大磐座の中心部に彫られた「大黒天摩崖仏」は、雲仙地獄から噴き上がる白い水蒸気や雲仙温泉のホテル街が見える通称「おしどりの池」の湖畔に存在し、かつての「雲仙」は山岳信仰と結びついた修験道の霊山として栄え、最盛期には約3,000人の僧がこの地に滞在したという。九州で最も聞こえた修験道の霊山といえば、前回の日記でも取り上げた「英彦山(ひこさん)」である。そこで下の画像は、”耶馬渓(やばけい)”における修験の山々の中でも重要視されていたであろう「中摩殿畑山(なかまとのはたやま)」の山頂より、「英彦山」の山並みを撮影したものだ。実はこの”耶馬渓”のどこかに、「金龍(日本列島)」の〈龍頭〉を〈九州〉とした場合の「松果体」に相当する場所があるとの伝承から、今の私にはその中心となる霊山として「中摩殿畑山」が浮かんでいる。

2025年05月05日

-

「英彦山」の大展望、そして・・・

先日の4月26日(2025年)、大分県中津市山国町にある「中摩殿畑山(標高991m/正式名称⇒なかまとのはたやま・通称⇒なかまでんのはたやま)に登る機会を得た。そこで冒頭画像は、その「中摩殿畑山」の山頂より、「英彦山(ひこさん)」山系の大展望を撮影したものである。途中で道に迷いつつも約2時間をかけた登山の末に山上へ到着、快晴に恵まれた「英彦山」を展望することができ感慨無量であった。次の画像は、冒頭画像に映る山系の中央部に聳えた「英彦山」を形成する”三峰”を拡大したものだ。その「英彦山」の”三峰”とは、上の画像の向かって右側の峰が「北岳(標高1195m)」、中央の峰が「中岳(標高1188m)」、そして左側の峰が「南岳(標高1199m)」である。これまで様々な角度から「英彦山」を展望してきたのだが、この”三峰”の並ぶ「英彦山」の景観は、その手前に”三峰”を指し示すように聳える「刈又山(標高960m)」を含め、一番美しいと感じるのであった。そして上の画像は、「英彦山(三峰)」の東方(左側)に続く特異な形容の「鷹巣山」を含めて撮影したものだ。この「鷹巣山」も左から「一之岳(標高979m)」・「二之岳(標高950m)」・「三之岳(標高980m)」の”三峰”からなる山だ。実は北部九州の各方面から「英彦山」を遠望し特定する際は、いつも隣接する「鷹巣山」が指標になっており、私の中では上の画像こそ《修験道》の聖地たる「英彦山」が最も映える風情に思えたのであった。かつて「英彦山」には三度登ったことがあり、印象に残る北岳の山頂で遭遇した「龍雲」の記事は以下。☆関連記事・・・一文字の「龍雲」あらわる!さて上の画像は、下山の際に撮影した山道の出入口を象徴する”岩組”を撮影したものである。この一人の大人が通ることのできる”岩組”については、実は登る際にも気になっていたのだが、この場所より山道が急斜面にさしかかることから、山道の本格的な出入口を象徴する造形として意図的に配置されたものと感じた。そして、上記の出入口を象徴する”岩組”に続く上方の斜面にあった「大磐座」を撮影した画像が上である。この画像では伝わりにくいのだが、とてつもなく大きな岩塊の威厳あふれる佇まいに、しばし足が止まり圧倒されたことを憶えている。次に上の画像は、さらに山道を下ったところにある見事な石組みの「磐座群」を撮影したものだ。自身の経験知から言わせていただくと、おそらく当地域における〔天体観測〕や〔地文測量〕を目的として、古代人により意図的に加工され設営された「磐座群」であり、ここまで明確に人工的な配置がうかがえる佇まいを見たのは久しぶりであった。※関連記事・・・【中央】を担う祭祀場を巡る(1)また下山の過程に、二種類の「盃状穴※」の施された岩を見出せたので、この上下二枚の画像で紹介しておこう。(※「盃状穴(はいじょうけつ)」とは、人が何らかの目的で岩石に掘った盃状の穴のこと。)まず上の画像に映る「盃状穴」の施された岩は、山道が分岐する場所に”道しるべ”のように置かれており、その側面や裏面にも多くの穴が穿たれており、神聖な雰囲気を漂わせていた。そして、下の画像に映る「盃状穴」の岩は、山道沿いの川辺にて偶然見かけたもので、やはりある目的地へ向かう”道しるべ”として配置されたことがうかがえるのであった。興味深いことに、この「盃状穴」のある大きな岩を支える下方の岩にも「盃状穴」が施されており、これを配置した古代人の何らかの強い意図を感じたところである。車を停めた駐車場に向かって最後の坂道を歩きつつフト上を見遣ると、下の画像のように前方の山の中腹に当地域の《耶馬渓》に特有の、まるで「山水画」のように屹立する岩塊が眼前に現れたのであった。今回の「中摩殿畑山」の登拝は、「英彦山」の素晴らしい景観を始めとして、上掲画像の如く見るべきところが目白押しの充実した時空を堪能することができ、まさに有り難き幸せを噛み締める一日であった。

2025年05月03日

-

”多次元”への転換を示唆する構造

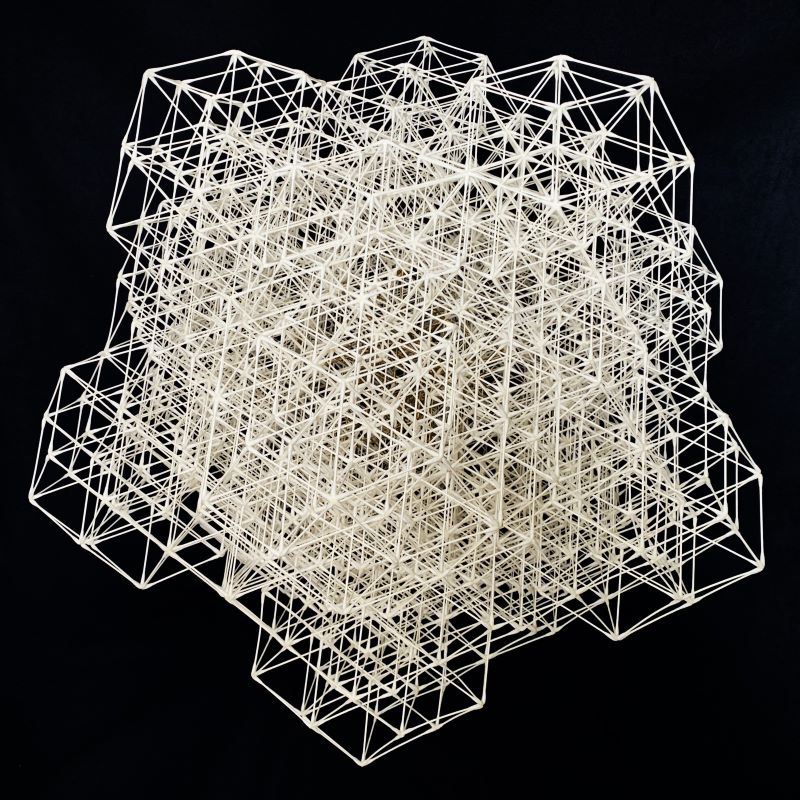

本日の冒頭画像は、今年3月の初旬より約1ケ月かけて制作に取り組んだ大作の全体像を撮影したものだ。この造形の構成に必要とした「軸線」(素材は綿棒)の総数は、おそらく5,000本は越えている。だがしかし、作成の途中から数えることを止め、久しぶりの大作となる造形の制作に無我夢中になるのであった。今回のタイトルを縮めた”多次元転換構造”というのが、この造形の名称としたいところだが、つまり”あらゆる次元にアクセスできる可能性を秘めた構造体”という意味合いで、私的には《 9次元立方体 》の造形表現を目標に制作に取り組み、その具現化に漕ぎ着けた思われる造形を公開したということになる。この冒頭画像に映る造形は、一見すると複雑すぎて分かりづらいと思うので、以下に掲載した画像に映る造形等を参考に解説を試みたい。冒頭画像に映る言わば「多次元的構造」は、この上の画像に映る「6次元立方体」(菱形30面体)を構成単位としており、全部で〔33〕個の「6次元立方体」を抱合し構成した造形表現となっている。当初は予めその〔33〕個を想定して制作し始めたのではなく、この「多次元的構造」(※9次元立方体)を構築するにおいて、結果的に〔33〕個の「6次元立方体」を必要としたことについては、自分でも興味深く注目したいところである。※(ここで「9次元」と記しているが、その”次元の数”が多くて解説も難しいことから、本日のブログタイトルのように「多次元」と表現することにした次第)☆関連記事・・・遺跡巡りの果てにたどり着いた「美しき構造」についてそこで上のリンクは、今から約20年前に始めた当ブログでは最初の記事だが、その冒頭画像に映る造形が「菱形30面体(6次元立方体)」の軸線構成であった。実はこの「6次元立方体」という別称のある「菱形30面体」を構成単位とし、より高次に次元を転換し模索するという類推より、冒頭画像の(私的解釈による)「9次元立方体」は、なぜか今年の3月を迎えて自身の脳裏に忽然と浮かんだのであった・・・。☆関連記事・・・《 菱形30面体 》の本質的構造この「9次元立方体」に関する立体の制作については、かねてより意識していたのではあるが、その制作に向かう契機となったのは、(今から約1年半前となるのだが)ある造形制作に詳しい知人に上の関連記事の内容を、軸線構成による「菱形30面体」の実物を披露しつつ解説したところ・・・その流れで「9次元立方体」の制作にチャレンジてみてはどうか・・・とのアドバイスを受けていたという経緯があった。そして、それなりの期間を経た今、桜の満開の季節に『9次元』という”大輪の花”を咲かせるとができたことは、制作者として感慨無量である。次にこの”多次元構造”を把握するための、〔3つの側面〕を映した画像を解説しておこう。まず上の画像は、まさに”満開の桜花”たる風情であるが、冒頭画像の造形を「五角形(五芒星)」系に見える角度から撮影したものだ。次に上の画像は、同じ冒頭画像の造形を「六角形(六芒星)」系に見える角度から撮影したものである。ここで大切な観方と思われるのは、上の2枚の画像を見れば明快なのだが、この一つの造形には「五角形(”火”の字形)」と「六角形(”水”の字形)」の言わば「陰と陽」の要素が和合し共存しているということだ。そして下の画像は、この造形の構造性を最も本質的に示すであろう”3番目の側面”を撮影したものだ。上記の解説では、この造形の構成単位を「菱形30面体(6次元立方体)」としてきたが、言うまでもなく究極の構成単位とは《同じ長さの軸線(綿棒)》である。しかし、ここで更なる重要な視点は、この「多次元転換」の可能性を孕む大規模構造を構成する「本質的な基本単位」こそ“黄金比”の「菱形」(上の画像)であり、その「菱形(黄金比)」を正面(一番良い角度)から撮影したものが下の画像だ。つまり、この造形(”多次元”への転換を示唆する構造)は、縦横無尽に犇く《菱形(黄金比)》によって、ほどよく”陰と陽”の形状を孕み構造の安定化を図る『太極』を意味するのではないかということである。この記事が、今宵の満月(旧暦3月16日/新暦4月13日)に公開できたことを、とても嬉しく思う。

2025年04月13日

-

〔雨水〕の日の入(光の道)

2025年2月18日の午後6時頃、「二十四節気」では今年の〔雨水(うすい)〕となる初日の”日の入”を、山口市秋穂二島にある「岩屋山(標高100m)」山系の高台より対岸の「日ノ山」(画像中央部の山並)に向かって撮影したものが上の画像である。(※今年の〔雨水〕は、この2月18日から〔啓蟄〕の前日にあたる3月4日までの期間とされている。)本日の題目「〔雨水〕の日の入」の後に(光の道)を入れたのは、この〔雨水〕の初日である2月18日から、九州北部の福岡県福津市に鎮座する「宮地嶽(みやじだけ)神社」にて、毎年春と秋の二回斎行される祭事の”春の祭典”として「光の道」~夕陽のまつり~(令和7年2月18日~3月2日)が行われることから添えたというわけだ。つまりその「光の道」とは、毎年2月下旬と10月下旬に、当社から西方に真っすぐ海に伸びる参道を、沈む夕日が照らし出す光景を指し、”春の祭典”は年毎の〔雨水〕の期間があてられているということである。◎関連情報⇒【2025年完全版】宮地嶽神社「光の道」の見頃や観覧方法を徹底解説かつて私も、この「光の道」の”秋の祭典”に参加したことがあり、その経緯等を書いた過去記事は以下。☆関連記事・・・「光の道」のその先に(1)☆関連記事・・・「光の道」のその先に(2)☆関連記事・・・「光の道」のその先に(3)さて、この海に近い当社の参道を夕日が照らす2月下旬と10月下旬の「光の道」は、一般庶民の生活にとって何を意味していたかを推考すると、それはおそらく西海(九州地方の海)における《捕鯨(クジラ漁)》の”始まり(2月下旬)と終わり(10月下旬)”を示していたと私は考える。ちなみに日本列島で《捕鯨》が始まったのは縄文時代からとされ、西海で《捕鯨》がおこなわれたのは、五島列島の南端から壱岐・対馬を経て、山口県北部の見島に至るまでの広大な海域であった。対馬海峡を挟むこの海域は、鯨が冬に南(西)下し、春先に北(東)上する回遊のルートにあたっており、おそらく春先に西海を北(東)上する鯨の回遊期間が、「光の道」が示す2月下旬から10月下旬までの”クジラ漁の捕鯨期間”だったと考えられる。上記の推考を後押しする例として、かつて五島列島は最北端の《捕鯨》で栄えた「宇久島」に鎮座する〔山本神社〕に参拝した際、当社の海に向かう長い参道が上記の「光の道」と同じ方位(ただし”日の入”ではなく”日の出”の方位)を示していたことを確認しているので、この参道も《捕鯨》による海浜地域に生活する人々の繁栄を支えた”祭祀線”だったということが言えよう。☆関連記事・・・五島の「宇久島」に三度…(総括)加えて、山口市を流れる「椹野川」の下流域となる秋穂地区には、「岩屋山」にもほど近い「勘十郎山(標高246m)」の山頂に、下の画像のように「鯨岩」という名称の大きな磐座が存在している。山頂部が狭いのでこの「鯨岩」の全体像は撮れなかったが、丁寧に加工処理されたであろう10m以上の長さの「鯨」を象ったような磐座が、意図的に天空を指し示すかのように鎮座しており、その磐座の指し示す方位は冒頭画像の「日ノ山」だったことを憶えているので、もしかすると2月下旬の《捕鯨》の始まりの月日と方位を明確に示した古代人のモニュメントではなかろうか・・・。さらには、同じ秋穂地区にある「火ノ山」連峰は北端の「岩屋山(標高210m)」の中腹に、やはり「鯨岩」という名称の20m以上はある「シロナガスクジラ」を象ったかのような巨岩が、あたかも”意思”を持つかの如く横たわっていることから、上記の「勘十郎山(標高246m)」の山頂にある「鯨岩」を含めて、古代の椹野川下流域の瀬戸内海沿岸では、かつて《捕鯨》が行われていたことを明確に示唆する磐座だということができよう。☆関連記事・・・ふるさと「山口」の山野を歩く(2)ところで、ここで改めて2月18日の”日の入”が映る冒頭画像に注目してみよう。当日の”日の入”の場所は、対岸にある「日ノ山」の左側のピークである。その”日の入”の位置から右側の「日ノ山」の山頂(標高146m)まで、なだらかなスロープが続いているわけだが、(まさにこの記事を書いている最中だったが)それが私には〔雨水〕の期間を示しているのではないかとの直感が走ったのであった。早速、いつも活用しているアプリの「日の出・日の入りマップ」で調べてみると、その「日ノ山」の左右のピークをつなぐスロープは、まさに今年の〔雨水〕の期間(2月18日~3月4日)を示していることが分かり、鳥肌が立つのであった。・・・ということは、ここ「岩屋山」を”天体観測&地文測量の基点”として、あの対岸にある「日ノ山」そのものを、毎年の〔雨水〕の期間を観測するために削った可能性があるのでは・・・などと、私の想像は羽ばたくのだが、それは古代において現実に有り得た土木工事ではなかったかと現時点では考えている。この「岩屋山」を”天体観測&地文測量の基点”と私なりに考える根拠の一つが、この「岩屋山」から南方を見ると(下の画像)、真南に「御許山(標高647m)」(宇佐神宮の神体山)が中央手前に見え、その右側に「由布岳(標高1583m)」と左側に「鶴見岳(標高1375m)」の三山を視認できるところである。☆関連記事・・・ふるさと『小郡』の地名由来、そして…(上)☆関連記事・・・ふるさと『小郡』の地名由来、そして…(下)

2025年02月20日

-

「月」を寿ぐ祭祀場

2025年2月11日の午前11時頃、縁あって大分県宇佐市安心院の「轟山(標高299m)」の8合目に鎮座する磐座群を訪ねた。そこで冒頭の画像は、「月」を寿ぐ縄文系”古代宇佐族”の祭祀場と思しき「大小四つの磐座」が威風堂々と並ぶ風情を、その祭祀場の中心と感じた場所から山上に向かって撮影したものである。上の画像の中央部に並ぶ一対の磐座は、なぜかその時の私には”桃の節句”の〈雛壇飾り〉の最上段に並ぶ「男雛(左側/向かって右側)」と「女雛(右側/向かって左側)」に観え、またこの”夫婦雛”を象る磐座の左右に並ぶ大きな磐座は、その「夫婦岩」に寄り添い門出を祝う「高砂の老夫婦」の象りに観えたのであった。次に上の画像は、冒頭画像の中央部に並ぶ”夫婦岩”を後方から撮影したもので、この方向から見ると左側の磐座が”男性性”を象徴する形態であり、右側の磐座が”女性性”を象徴する形態ということが良くわかり、この”ほのぼの”とする造形を施した古代人の心情を如実に読み取ることができる。そして上の画像は、上記の「夫婦岩」から左方にかけて鎮座する大岩(左端の尖った磐座)を撮影したものである。この風情を見た私は、「三日月」(右端に映る男雛の磐座)から「半月(上弦の月)」(左端に映る尖った磐座)に至る、「月」の形状の変化を感得したのであった。この磐座群を訪れた日は、折しも翌日の「満月(新暦2月12日/旧暦1月15日の旧小正月)」を控えた前日だったこともあり、この【「月」を寿ぐ祭祀場 】との遭遇は感慨一入であった。○関連記事・・・旧暦の小正月この末尾の画像は、上の画像の左端に映る「半月」と感得した磐座を、反対側から撮影したものだ。その高さは5mを越えており、おそらく東に面して意図的にカッティングされたこの磐座は、東方より昇る「月」や「太陽」を反射する《鏡岩》の役割を担っていたであろう。そういえば昨年の12月15日(旧暦11月15日)、約20年周期で最も天頂近くを巡る「北限の満月」を寿ぐ機会に恵まれたこともあり、その流れを汲んでこの「月」を寿ぐ”古代の祭祀場”へ導かれたのであろう。☆関連記事・・・令和6年12月15日「北限の満月」を寿ぐ

2025年02月18日

-

令和七年 ”元旦” おめでとうございます ヽ(^。^)ノ

「令和七年」(西暦2025年)の”新春”を寿ぐ形代は、その年数の「七」と共振・共鳴し、海上の天空を回転しつつ飛翔する《 動態的な「立体七角形」 》(冒頭画像に映る造形)である。そして末尾画像に映る造形は、冒頭画像に映る造形を真上から撮影したもので、その上に「立体七角形」の中央部における絶妙な”開き加減”が分かるよう七つの「正三角形」を円環状に配置したものだ。造形表現としては、全体として”左回り”に回転しつつ開放へ誘う方向付けを施し、ここで〔宇佐神宮〕の神紋「左三つ巴」に擬えるとすれば、この形態は「左七つ巴」ともいえる動態的構造となっている。この「立体七角形」については、当日記では何度も取り上げてきたわけだが、(私なりの解釈としては)「安定的維持」を大前提とした「破壊的創造」の”しくみ”という意味合いとなる。さらに分かりやすく言えば、心身の「健康維持」のため健全な「新陳代謝」をうながす”きっかけ”という表現が妥当であろう。これまで締まり閉じていた「暗黒の世」から、今年より(左回転で)緩み開いていく『光明の世』へと、大きく飛躍し転換する「令和七年」にならんことを、共感される方々と共に期待しているところである。☆関連記事・・・新年「開けまして」おめでとう!

2025年01月01日

-

”クリスマス・ツリー”と『冬の星座』、そして・・・

本日の冒頭画像は、近郊の大きな店舗に飾られていた”クリスマス・ツリー”を撮影したものである。さて、”クリスマス・イブ”の昨夕のことである。今回の奈良は「三輪山」周辺の散策で、”大和三山”の「天香久山(あめのかぐやま)」近辺を訪ねたことがキッカケとなり、日本神話を代表する”天の岩戸”の伝説において、この天香久山に植生の一本の立派な「真榊(まさかき)」を”根こそぎ”に抜き、これに様々な飾り付けをした姿が、なぜか冒頭画像のような”クリスマス・ツリー”に重なって観えてきたのであった。そして、その飾り付けの施された“根こそぎの真榊”(クリスマス・ツリー)の本質とは、末尾画像の〔冬のダイヤモンド〕を構成する星々を基盤とする『冬の星座』を示していると感じたのであった。その直感から類推すれば、冒頭画像に映る”クリスマス・ツリー”の、ひときわ輝く《トップ・スター》とは、全天において天頂の最も近くで輝く一等星の「カペラ」だと閃くのであった。そこで末尾画像の『冬の星座』を表した天体図を参考にしつつ、”クリスマス・ツリー”のような「聖なる樹木」として装飾された“根こそぎの真榊”に関する解説をしていきたいと思う。ここで、そもそも「真榊」とは何かを簡単に紐解くと、一般に神社の祭壇に神事の際に立てる祭具としての「榊 (さかき)」で、「三種の神器(勾玉・鏡・剣)」を掛けたものとされ、また日本神話の”天の岩戸”という代表的伝説において”「天香山」の「五百津真賢木(いほつまさかき)」”の故事が淵源とされている。上記のように、今回の”クリスマス・イブ”に直感したビジョンは、美しく装飾された一本の“根こそぎの真榊”(クリスマス・ツリー)であり、その本質は『冬の星座』だと洞察できたということであった。そこで、その装飾の基本となる「三種の神器」の配置を簡明に記すと、真榊の〈上の枝〉には「プレアデス(すばる)」を模した「勾玉」、〈中の枝〉には「アルデバラン」の輝きを表現した「八咫の鏡」、そして〈下の枝〉には「三ツ星」を一つに貫くような「御剣」をそれぞれ掛けて飾ったであろう。そして“榊の頂”は〔冬のダイヤモンド〕の筆頭たる「カペラ」、また“榊の根”は〔冬のダイヤモンド〕の末尾たる「シリウス」と見立てられ、画像では「緑色の太線」で双方を結ぶ真榊の「幹」を表現した。以上の見解は、これまで自分の中に蓄積した様々な経験なり記憶が走馬灯のように発露し、そのビジョンを適切に文章化できた充実感に浸っているのだが、参考かたがた関連する記事を以下にリンクしておく。※関連記事・・・南十字星と十字架※関連記事・・・「春の旅」の締め括り(中)※関連記事・・・「冬の星座」に隠された古代信仰※関連記事・・・3と7だ!それだけ覚えておけ!(2-C)

2024年12月25日

-

《一陽来福》の"朝日"を拝して

今年の「冬至」の翌日となる令和6年12月22日の早朝、当日より日照時間が長くなる《一陽来復》の「日の出」に間に合うよう、かねてより提唱してきた〔山口と九州を貫く『冬』の南北軸〕の山口県中央部の”南の起点”となる「岩屋山」(山口市秋穂)を目指して車を走らせた。道中の天候は曇りがちだったが、現地に近づくにつれて朝日の昇る方向が明るくなってきた。これは”いける!”ということで、「岩屋山」の中腹にある磐座群の「鏡岩」と名付けた磐座の前で「日の出」を待ち、いよいよお出ましの《一陽来福》の"朝日"を撮影したものが冒頭画像である。上に並ぶ二枚の画像と地図には、「青」・「黄」・「紫」の3本の線が引いてあるが、直下にリンクした関連記事から抜粋する形で、今回は「青の線」と「紫の線」の2本の線が示す月日や方位等について以下に解説しておこう。◎関連記事・・・「岩屋山」の磐座群と〔山口と九州を貫く南北軸〕(特別編)この起点となる「鏡岩」から見て、〔紫〕と〔青〕の軸線が示すそれぞれの山頂から昇る朝日は、暦の如く年間の決まった月日であり、この〔紫の線〕が示す山頂から朝日が昇る月日は毎年10月23日頃と2月20日頃で、〔青の線〕が示す山頂から朝日が昇る月日は「冬至」の12月21日頃である。つまり昇る朝日が顔を出す位置が、〔紫の線〕の示す山頂から〔青の線〕が示す山頂へ至り、そこから反転して〔紫の線〕が示す山頂に至るまでの一往復となる期間が、10月23日(冬の始まり)から12月21日の「冬至」を挟んで翌年2月20日(冬の終わり)までの《冬期の120日間》となるわけだ。おそらくこの「鏡岩」は、「冬の始まり」を示す10月23日頃と「冬の終わり(春の始まり)」を示す2月20日頃に最も朝日を反射して輝くよう設計され、また『冬』の期間の約120日間にわたって、対岸の海人族系の住民に向け朝日の反射光が輝き続けるよう、まるで”凹面鏡”のごとく加工されたことが考えられるというわけだ。実はこの「岩屋山」の山腹に、かつて「冬至」の”日の出”に絞り込んで観測する”岩組み”を見出していたことを、この日記を書いている最中に思い出したので、以下にリンクしておこう。令和6年12月22日の”朝日”を存分に浴びつつ、〔山口と九州を貫く『冬』の南北軸〕の軸線上にある「岩屋山」の一帯は、古代において特に『冬期』の”太陽の運行”を的確に観測するための、精密な”岩石の加工や配置”を施した装置として機能していたことを推考することでき、感慨無量の一時であった。◎関連記事・・・天地を繋ぐ『虹』の出現、その背景には・・・末尾画像は同日の午前8時頃「岩屋山(標高101m)」の山頂より《一陽来福》の"朝日"を撮影したものである。

2024年12月23日

-

令和6年12月15日の「北限の満月」を寿ぐ…そして本日は「冬至」

前回の日記でも書いたが、先日の12月15日の「北限の満月」は別格だからでろう・・・あたかも必然的な導きを得たかのように大和国(奈良県)へ歴史探訪の運びとなった。そこで上の画像は、当日予定していた「三輪山」近辺の行脚を終えた後に、奈良県山添村にある「神野山(標高619m)」の裾野に広がる”月ケ瀬神野山自然公園”の高台より、当地の「月の出」時刻の午後4時20分を経た午後5時頃の「北限の満月」を撮影したものである。「月ケ瀬」という地名に相応しく、最も北側(真東から北に約33°振れた方位)から昇る”高い月”の麗しき風情を拝観することができ、ありがたき幸せを噛み締めたのであった。実は今回の行脚の初日(15日)は、「卑弥呼」の後を継いだ女王「トヨ(台与)」が豊国(大分県)から大和国(奈良県)に入り、大和国一之宮「大神神社」の神体山「三輪山(標高467m)」の近辺にて、結果的ではあるが〔月神〕を祭祀したとされる”二ヶ所の聖地”を訪ねることになったのであった。(※当記事の参考書籍等は「出雲口伝」を含む)そこで上に掲載した地図は、「三輪山」を中心とする大和地域であり、今回訪れた場所を代表して順に右上の「白石の神域」、次に左側で赤点の「檜原(ひばら)神社」、そして左下の「大神(おおみわ)神社」を示した。まず上の画像は、「白石の神域」にある《二重の円形を土台に白い小石で敷き詰められた祭祀場》を撮影したもので、古代より特別な祭祀空間として現代まで守られてきたようである。旅路より帰宅してから確認できたことだが、上の地図の「三輪山」を基点とする東西軸と、「三輪山」と「白石の神域」を結ぶ線が形成する角度を〔約33°〕と示したように、前回の日記に書いた約18.6年周期で「北限の満月」が昇る方位となっていた。この事実には私も心底驚いたのだが、おそらく〔月神〕を祀る祭主たる女王「トヨ」は、月の運行による18.6年周期を熟知しており、活躍していた三世紀頃の「三輪山」から見て「北限の満月」が昇る方位にある「白石の神域」の位置に、上の画像に映る《白石の祭祀場》を形成したのであろうと、後日になって如実に感じたところである。そして上の画像は、「檜原神社」とその由緒書を撮影したもので、由緒にあるように「豊鋤入姫」は当社にて「天照大御神」を祭祀していたと書かれているが、”出雲口伝”を参照すると当社で祀られたのは「月神」であったということである。加えて”出雲口伝”によると、女王「トヨ」は豊国の宇佐(現在の”御許山”を神体山とする「宇佐神宮」の鎮座する地域)より大和国に入って来たことから「豊来入姫(とよきいりひめ)」という名前であったが、日本神話では名前を「豊鋤入姫(とよすきいりひめ)」と意図的に変えられ、当人が誰だか分からないようにされたとのことである。(※また「宇佐」から来た女王「トヨ」は、「ウサメ(宇佐女)」とも呼ばれ、日本神話では「天鈿女(アメノウズメ)命」と記されたとのこと。)次に参拝したのは大和国一之宮「大神神社」であった。そこで上の画像は、「三輪山」を御神体として祀る当社の威風堂々とした拝殿を撮影したものである。先ほどの「檜原神社」からは”山の辺の道”を歩き、その道中にあって「三輪山」山頂への登山口となっている「狭井神社」に参拝すると、登山道の整備のため翌日に予定していた登拝は無理だと判明した。残念ではあったが、それはそれで計画の練り直しができたので、事前調査ができて良かったわけである。これまた後日になって確認できたことだが、上の画像に示したように「三輪山」を基点とする東西軸と、「大神神社」から「三輪山」を結ぶ直線が形成する角度が〔約30°〕で、この角度は「大神神社」から見て「三輪山」山頂から昇る朝日が「夏至」の方位を示していた。つまり「三輪山」山頂を要とする二本の方位線は、夏至の”日の出”〔約30°〕よりも約3°北方から昇る約18.6年に一度訪れる「北限の満月」の”月の出”〔約33°〕を明示しており、実に感慨深いものがあった。そして当日の15日に「三輪山」の麓で泊まったホテルは、最上階に天井の開いた展望露天風呂があり、ありがたいことに真夜中に天頂部を移動する「高い月」を、じっくりと湯浴みをしつつ拝することができた。加えて末尾の画像は翌16日の朝、ホテルの窓から西方に沈みゆく月(画像の右側中央)を撮影したものだ。ちなみに画像左側の秀麗な二並びの山は、「檜原神社」から西方に展望できる「二上山」である。この12月15~16日は、「北限の満月」の祭祀場であったであろう「白石の神域」を訪ねた後、「昇り来た満月」から「天頂に近く最も高い満月」、そして「沈み行く満月」を拝することができ、約18.6年に一度の「高い月」を存分に堪能することのできた贅沢な時空であった。そして本日の12月21日は「冬至」である。そこで今年の「冬至点」の時刻は〔午後6時21分〕ということだ。なので本日の「冬至」の太陽は、年間で最も弱い(日照時間の短い)太陽であり、明日12月22日の「日の出」(山口の”日の出時刻”⇒午前7時16分)が「一陽来復」の”新生の太陽”ということになる。明日の朝は、本来の”一年の始まり”となる陽光を浴び、自身の〈心の光〉を「弥栄」に輝かせよう‼※「冬至」については、12月25日の「クリスマス」までの期間を含め、これまで何度か取り上げてきたので、以下に過去記事のリンクを貼っておく。◎関連記事・・・「冬至」に向けて◎関連記事・・・「冬至」の調べ…走馬灯のように…◎関連記事・・・「宇佐」と「伊勢」における《冬至の日の出線》の再認識(上)◎関連記事・・・クリスマス・ツリー

2024年12月21日

-

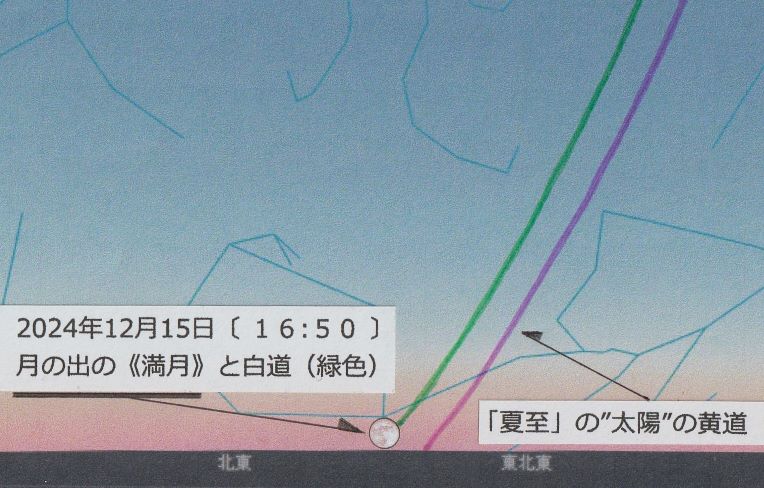

来たる12月15日の特別な《満月》

今年2024年の最後の《満月》は、12月15日(旧暦11月15日)である。その東方から昇る《満月》を、解りやすいよう〔ステラナビゲーター〕を活用し、日時と場所(山口県)を設定・作図した画像が上である。(※山口県の”月の出”の時刻は16:40頃だが、上図では満月の下端が地平線に接する状態で作図している。観測地点から見て東北方面に山岳がある場合、”月の出”は自ずと遅くなる。/満月の時刻は18:03頃)そこで、なぜ今月の《満月》が特別なのかと言えば、月の公転軌道の約18.6年周期において、最も「高い月(※1)」の”極大期(※2)の満月”が昇る日が【 2024年12月15日(日曜日)】だからである。(※1)月の運行の”極大期”において、〔冬至〕に近い”満月”は〔夏至〕の日の出方位よりも約3°北から昇り、夏至の太陽より天頂に近く高いところを巡るので「高い月」と言う。(※2)地球から見た”月の軌道”は、太陽の運行と月の満ち欠けの規則性により、約18.6年周期で高低が変化する。その周期において”北限の満月”が最も高く昇る時期を「極大期」と言う。興味深いことに近年、この約18.6年周期という月の運行の”極大期”において、上記の最も「高い月」の《満月》が昇る精確な方位を、明確に意識して建造された”弥生時代の建物群”が確認されたとのことだ。それは、弥生遺跡として全国的に有名な「吉野ヶ里遺跡」の中心となる祭祀場だった「北内郭(※)」を基準に精細な観測データにより導き出されたもので、東洋大学の北條教授の学説(以下の関連動画や資料に詳しく解説)によると、同遺跡に建設されていた「北内郭」は、”月の運行”に合わせた「暦を知る装置」として設計されていたことが判明し、結果として【弥生時代における「月信仰」の重要性】が浮上したということである。(※)「北内郭」とは、吉野ヶ里環濠集落の祭祀儀礼の中心地であり、祭祀を中心に様々な儀礼が行われていた場所のこと。そこで下の画像は、今年の8月に久しぶりに訪れた当遺跡の「北内郭」の入口にあった解説板を撮影したものだ。上記の北條教授を中心とする研究グループは、天体観測や地文測量等の先端技術を駆使し、「北内郭」にあった”主祭殿”を中心とする六棟の建物が、すべて約18.6年周期という「月の運行」の”極大期”における《満月》の月の出を指標として建造されていることを確認できたことから、上記の内容が判明したそうだ。そこで上の画像は、「北内郭」の内部に林立する建物群を、ひときわ大きな「主祭殿」を中心に撮影したものだ。あの「卑弥呼」が活躍した時代と重なる三世紀前半(弥生時代後期)の、”吉野ヶ里遺跡”の最重要な施設となる「北内郭」において「主祭殿」を中心とする主要な建物群が「月の運行」を基盤に綿密に設計され建造されたか思うと、まさに感慨一入である。加えて「北内郭」に存在した建物群は、主に「月」の移動から”時”を計測し”暦”を作成する場所であったことを意味することから、この「北内郭」で行われた”祭祀”は主に【月信仰】だったと認識できるということだ。古代より「月」は”生命の根源”とされ、特に《満月》は生命力が満たされた状態と考えられてきた。その《満月》から降り注ぐ”生命力”の拝受を願う人々が、「月」への祭祀儀礼を行っていたのであろう。この吉野ヶ里遺跡の「北内郭」は、そうした「月」を祭祀する舞台だったと考えられる。ここで今回の記事を俯瞰してみると・・・古代日本人は「月」の運行を注視しており、特に約18.6年周期で訪れる”極大期”の「高い月(北限の満月)」の月の出を重要視してきた形跡を、日本を代表する弥生遺跡である吉野ヶ里遺跡の「北内郭」に見出すことができた。この「月の運行周期」の約18.6年は、「伊勢神宮」において20年に一度建て替えられてきた「式年遷宮」の基盤にあった周期と推測できるそうなので、その意味においても今年12月15日の《満月》は、全国の神社で『大祭』が斎行されるに相応しい特別な祭祀日といえるのではないだろうか・・・。もし以上の見解に共感される方は、個々人の心中に希望の光を灯しつつ、これからのより良い未来を展望すべく、この度の目出度い『北限の満月』を、共に寿ぎたいものである。折しも12月14日(土)・15日(日)は、佐賀県の「吉野ヶ里歴史公園」にて、第10回「考古天文学会議」が開催(詳細は末尾画像)されるので、興味のある方は参加されてみてはいかがであろう。末尾の案内に記載の「考古天文学会議」に登壇される北條教授によると、この度の吉野ヶ里遺跡の「北内郭」から見る12月15日の”北限の満月”は、16:57に月齢14.1の月の出(月の下端が山の稜線に接する状態)が、夏至の日の出より約3.2°北の方位(真東から北に約32°振れた方位)に観察できるとのことである。◎関連動画・・・卑弥呼が見た星空…高く昇る満月の謎に迫る☆関連資料・・・「吉野ヶ里遺跡と夏の天の川説の謎」…雑誌「歴史人」3月号より※関連記事・・・ふたたび”列島中央部”への旅路(7)

2024年12月12日

-

「神在月」に出雲行脚(5)

この度の「神在月」の出雲行脚において、最後に参拝したのは「月讀(つくよみ)神社」であった。そこで上の画像は、島根半島は最西端の「日御碕」にある当社の登山口を撮影したものだ。この「月讀神社」の存在を知ったのは、実はこの度の出雲行脚(二泊三日)の過程だったと思う。この連載の冒頭記事に書いたように、今回の旅路は出雲地域における「宇佐神宮」の祭祀に纏わる古代氏族「宇佐族(菟狭族)」の神跡を訪ねる意図もあったので、その最後を締め括るに相応しい聖地の参拝となった。この「月讀神社」への参拝ルートは、なかなかに分かりづらく往生したが、冒頭画像に映る当社への登山口を見出すだけでも、かなりの時間を要したことを憶えている。加えて当日は、午前中から雨模様ということもあり”雨ガッパ”を被っての登拝となった。そこで上の画像は、登山ルートの中腹にある当社の鳥居と共に、その先に続く登山道を撮影したものだ。そこから先が…さほどの距離ではないのだが…上に続く二枚の掲載画像のように、大ぶりのシダ類に阻まれ、しかも滑りやすい登山道が続くことから、ここでリタイアする人もいたのではないかと思われた。旅路に持参していた登山靴で登ったことも功を奏して、雨模様にもかかわらず意外にスムーズに登ることができたのは幸運であった。そこで、この山頂部に鎮座する「月讀神社」を撮影した画像が上である。登り始めたころは小雨が降っていたが、有り難いことに山頂部では上の画像のように陽光が射し込んできて・・・よく来たなぁ・・・と、出雲の大自然に歓迎された感じがしたのであった。そして上の画像は、社殿の右側にあった社名と祭神の記された木札を撮影したものだ。この木札に「末社」と記されているように、下の画像の右下にある「月讀神社」は「日御碕神社」の末社とされている。一般に「日御碕神社」いえば、〔アマテラス〕を祀る「日沈宮」と〔スサノヲ〕を祀る「神の宮」の両社を総称しての当社の社名なのであるが、これまで記述してきたように、その末社として〔ツクヨミ〕を祀る「月讀神社」が鎮座していることから、いわゆる日本神話で「三貴子(アマテラス・ツクヨミ・スサノヲ)」とされる”三柱の神々”が揃って祀られた、かなり珍しい神社ということになるであろう。そもそも〔ツクヨミ〕という神名が象徴する宇佐族(菟狭族)は、月の動きを見て月日を数える「つきよみ(月読)」や「ひじり(日知・聖)」によって、天候や季節の移り変わりを見定める「天津暦(あまつこよみ)」を作ることが天職であった。満月の月面に見える模様を「ウサギ」に見立て、月を「ウサギ神」として崇拝し、それで「菟狭族」と称するようになったことから、「ウサ族(菟狭・宇佐)」の神とは「月神」となるわけである。この見晴らしの良い展望所にて、「宇佐神宮」の神主家につながる古代の宇佐族(菟狭族)が、精細な天体観測により「天津暦」を作っていたと推理し思いを馳せると、感慨無量の心境になるのであった。(了)

2024年12月11日

-

「神在月」に出雲行脚(4)

次に向かったのは、特異な三重環濠を持つ弥生時代の集落遺跡とされる国指定史跡「田和山(たわやま)遺跡」(松江市乃白町)であった。そこで上の画像は、その遺跡のある丘陵の最上部から見てほぼ真東に存在し、ほどよく雪を被って美しく映える伯耆富士「大山」である。これまで当遺跡には何度も訪れたことがあり、この東方に鎮座する四季折々の「大山」を観てきたが、今回の旅路で展望した「大山」の姿が一番素晴らしかった。ちなみに「大山」の左側に映る二並びの山は、〔出雲風土記〕の伝える”神名火山”の一つで「茶臼山」だ。上の画像は「田和山遺跡」の解説板を撮影したものだ。遺跡全体の地図や画像入りなので分かりやすい。画像の遺跡地図にある三重環濠に囲まれた中央部に丘陵の最上部があり、その「山頂部ゾーン」(二つ下の画像に解説版)にある「9本柱遺構」を中心に、東南方面から「宍道湖」方面に向けて撮影した画像が下である。冒頭で出雲地域にある”神名火山”の一山を紹介したが、「出雲風土記」には画像の前方に広がる「宍道湖」の周囲を守るかのように四つの”神名火山”(神の宿る山)として、東の「茶臼山」・正面の「朝日山」・西の「仏経山」・西北の「大舟山」が記されており、ここ「田和山」の山上部からはその全てを望むことができる。この史跡「田和山遺跡」の丘陵地は、おそらく弥生時代において出雲王国の重要な祭祀場と位置付けられ、この山頂部には祭祀を斎行する神殿が存在したのであり、その痕跡が「9本柱」の遺構として残ったと思われる。ここで”出雲口伝”を参考にすれば、弥生時代に起きた大きな闘争を経た後、〔東出雲王家〕の「富家」の差配により出雲王国の〔霊時(祭りの庭)〕を、宍道湖の東南にあって見晴らしの良い田和山の丘陵地に遷したということである。この「9本柱遺構」の真ん中にある柱(切断部)の真上に、「伯耆大山」がくるよう撮影した画像が上である。この言わば古代の「田和山神殿」は、東方に見える秀麗な「大山」を強く意識して建造されたことが、良くわかる画像ということができよう。この「9本柱遺構」が示す”9本柱”の型は山陰地方に多くあり、この型の9本柱に壁と屋根と床が付いて社殿に発展したものが、「大社造」(※1)の”本殿形式”(縦横3列9本の柱が田の字型に配され、本殿の中心に〔心の御柱〕がある形式)と類推できることから、「出雲大社」における”本殿形式”の大元ではないかと研究者の間で考えられているようだ。(※1)「大社造」とは出雲大社の”本殿”を原型とする古い社殿の建築様式。さてここで興味深いのは、この田和山に存在した古代出雲神殿(9本柱遺構)の向かう方位である。実はこの「9本柱遺構」に関しては、かつて測量士による正確な調査が行われており、上の画像に映る9本柱の向かう方位が”真南から20度ほど東に振れた角度”になることが分かっている。つまり、この”田和山神殿”の遺構(9つの柱穴)が示す方位は「シリウス方位」になっており、しかもその方位線を先に延ばすと”スサノオの伝説”でも聞こえた奥出雲の「 船通山(標高 1,142m)」を通るのである。この「船通山」は、田和山の山上からは見えないのだが、古代より「伯耆国」と「出雲国」の国境にある重要な御山ということからも、この”古代神殿”が田和山に建造された背景に大きく「シリウス方位」があり、本来は天体観測や地文測量を行う起点となる建造物として、意図的かつ緻密な計画の元に創建された可能性があることを指摘しておきたい。☆関連記事・・・「シリウス信仰」の痕跡今回の出雲行脚におけるシリーズ(1)でも、神社や山に関連する配置から「シリウス方位」を確認した経緯を書いたが、ここ「田和山遺跡」でも確認できたことは”大きな成果”だと感じたところである。☆関連記事・・・「神在月」に出雲行脚(1)さて「田和山遺跡」を後にして次に向かったのは、出雲国二ノ宮「佐太神社」(松江市鹿島町)であった。(下に続く2枚の画像)この「佐太神社」に参拝した日時は、令和6年11月25日の午後2時頃で、奇しくも当日は「神等去出神事」(※)が午後8時から斎行されるという当社における「神在祭」の最後となる祭典だったこともあり、上下の画像のように本殿が三殿からなる拝殿には近づけないよう結界が張られ、上の画像では左側手前(下の画像では右側手前)に映る”賽銭入れの施設”を兼ねた仮設の社務所が建てられていた。(※)「神等去出(からさで)神事」とは当社では「神送り」ともいい、夜になると斎主が神籬(ひもろぎ)を捧げ、大勢の神官がこれに従って当社裏手の北西方位にある「神ノ目(かんのめ)山」に登って神送りをする儀式。かつては秋鹿の”神名火山”である「朝日山」(佐太神社の神体山)まで送ったといわれている。「佐太神社」は上の由来書きにあるように、主祭神の「佐太大神」をはじめ多くの神々が祀られている。その祭祀された神々の中でも当社は、八百万の神々の母神である「伊弉冉(イザナミ)尊」の大元の社とされ、その背後の山に「伊弉冉尊」の陵墓を祀っていると伝えられてきた。また中世の頃に、古来より「伊弉冉尊」の陵墓とされた「比婆山」の神陵を遷しお祀りしたとも伝わる。 そこで下の画像は、当社境内の西端にある「母儀人基社(はぎのひともとしゃ)」への特別な結界を張られた入口を撮影したものだ。この「母儀人基社」は、前方左奥の階段を登った高台に鎮座する上述した「伊弉冉尊」の陵墓(磐境)を祀る社である。あいにく当日は参拝を許されなかったが、これまで何度か当社の陵墓を訪れたことがある。その佇まいは深遠にして、おそらく当社社殿を創建する以前にあった古代祭祀の御神座ではないかと思われる。参拝の帰りに当社駐車場内にある茶屋にて、以前から食べてみたかった「佐太神社」の周辺に伝わる「ぜんざい」を味わうことができた。この「ぜんざい」は、砂糖が日本に伝来する前から伝わる起源の味とされる。当社の「神在祭」にお供えされてきた小豆と餅を、神様がお帰りになる「神等去出」の日の朝、煮てからもう一度お供えしたものを「神在餅=ぜんざい」と言い、「神在(じんざい)」が「ぜんざい」の語源になったと伝わる。古来の「ぜんざい」は薬膳の一種とされ、小豆と餅のみの素材のほのかな甘みを味わったそうで、私もその体に染み入る素朴でふくよかな味わいを、「神等去出神事」が斎行される祭日の夕刻に堪能することができ感慨一入であった。(つづく)

2024年12月08日

-

「神在月」に出雲行脚(3)

今回の出雲行脚では、旧暦十月は「神在月」の期間中ということもあり、「出雲大社」をはじめ著名な神社を巡ったのだが、この連載記事では参拝した各社の中で、印象に残る神社等を取り上げることにした。そこで次に参拝した神社は、前回の出雲行脚で初めて参拝した雲南市三刀屋町に鎮座する「三屋(みとや)神社」であった。◎関連記事・・・「出雲大社」の創建にまつわる伝承より(上)そこで上の画像は、「三屋神社」へ参拝する鳥居より上方の随神門を展望したものである。次に上の画像は、「三屋神社」の拝殿を正面から撮影したものだ。上掲のリンク記事と重複するところもあるが、”出雲口伝”に基づき詳しく解説すると、「西出雲王朝」を司る”神門臣家”の第八代〔大名持〕の「八千矛王」(※1)は、「徐福」(※2)の忠実な部下であった「天穂日(アメノホヒ)命」(出雲大社の初代宮司)とその息子である「武夷鳥(タケヒナトリ)」の策略によって殺害されたため、まず「八千矛王」を祀る神社が”神門臣家”により、上記の「三屋神社」が建立されたとのことである。(※1)《八千矛(やちほこ)王》は、”記紀神話”においては「大国主命」と記される。(※2)「徐福(じょふく)」とは、今から約2200年前に中国を統一した「秦の始皇帝」の命を受け、”不老不死の霊薬”を求めて3,000人の童男童女と多くの技術者を従え、五穀の種を持って日本に渡来した方士(学者)。実は始皇帝に滅ぼされた斉の国の皇太子であったが、始皇帝にその頭脳を見込まれ仕えていたとされる。そして西暦716(霊亀2)年に創建された「杵築大社(現在の出雲大社)」は、「八千矛王」の遺体が「杵築大社」の北方の「竜山」に埋葬されていたため、その御山を拝礼できる場所に当社を建てるように”神門臣家”が建設地を指示し、「三屋神社」から「八千矛王」の御神霊が遷座されたとのことだ。以上の経緯があったがゆえに、「三屋神社」は「出雲大社」の”元宮”ということになるわけである。いずれにしても、あの「出雲大社」の創建が奈良時代の始めだったということに、驚かれた方も多いのではないかと思う。そして、当社に参拝し拝殿の上方を見上げると、上の画像のように「玉を手に持つ龍」の立派な彫刻が目に入った。この木彫りの龍が手に持つ”金色の宝珠”を見ていると・・・そういえば自身の軸線構成により立体を造形する制作活動を俯瞰すると、この《 龍が持つに相応しい”玉” 》を模索し作り続けてきた・・・との感慨が沸々と湧いてくるのであった。そこで上の画像に映る造形は、基本立体のなかで最も”球”に近い「準正32面体」(サッカーボールの形状)の軸線構成である。図らずも今回の旅路では、この造形を車中に乗せての行脚であった。◎関連記事・・・「準正32面体」の本質的構造そして懐かしく思い出されたのは、もう10年以上前のことではあるが、かつて「出雲大社」での正式参拝の折、この言わば『龍王の宝玉』を自身の手に持ち、本殿の御垣内に参列したことであった。(つづく)

2024年12月06日

-

「神在月」に出雲行脚(2)

次に向かったのは、前回の出雲行脚で初めて参拝した「朝山神社」であった。そこで上の画像は、当社拝殿の神額が掲げてある扉を撮影したものだ。そして下の画像は、その扉の下方に掲載された当社の「祭典日時」が書かれた内容である。この祭典日時の冒頭に、「神迎祭」として”令和6年11月1日(旧10月1日)より”と書いてある。下の関連記事(後半)にも記したが、古代より出雲地域で毎年斎行されてきた「神在祭」の初日から「神送祭」までの10日間の祭祀は、「出雲大社」に先立ち「朝山神社」が担当してきたことが分かる。※関連記事・・・「出雲大社」の創建にまつわる伝承より(下)上の画像は当社拝殿と、その右側手前の「朝山十九社」(摂社)の並びを撮影したものだ。そして上の画像は「朝山十九社」を正面から撮影したもので、当社の扉に張られた祭典の解説を映した画像が下である。以上の祭典次第で分かるように、古代より現代まで旧暦10月の1ヶ月間、出雲国で毎年斎行されてきた「神在祭」において、当社が祭典の冒頭を担う重要な祭祀場だったことが認識できる。さて今回の「朝山神社」への参拝は、初回の参拝後に当社の神紋(冒頭画像に映る神額に描かれた”百合〔ゆり〕”の紋章)に「ベシカパイシス」を感得したことを契機に、列島中央部への歴史探訪が実現したことの”御礼参り”という意味合いもあった。加えて、当社主祭神の「眞玉著玉之邑日女命(またまつくたまのむらひめのみこと)」と前回の日記で記述した「実巽神社」の主祭神「八上姫命」と、この二柱の女神を「異名同神」(神名は異なるが同じ神ということ)とする濃厚な説があることを知り、「神在月」の期間に再参拝の動機になったというわけである。次に参拝したのは先の「朝山神社」から近く、車で約15分のところに鎮座する「市森(いちもり)神社」(出雲市稗原町)であった。そこで上の画像は、当社入口の鳥居を撮影したものである。そして最上段に鎮座する本殿に向かう長い階段と随神門を撮影した画像が上だ。上の画像は「市森神社」の大きくて立派な拝殿を撮影したものである。この八十畳敷もの広さを有する拝殿は、出雲地域でも珍しいものとされている。下の画像に映る由来書にあるように、この「市森神社」の主祭神は「阿陀加夜怒志多岐吉比売命(あだかやぬしたききひめのみこと)」であり、父神は出雲大社の「大国主命」、そして母神は朝山神社の「眞玉著玉之邑日女命」とある。そこで興味深いことは、当社の主祭神「阿陀加夜怒志多岐吉比売命」を、同じ主祭神として祀る「阿陀萱神社」(鳥取県米子市)の伝承や”宇佐口伝”等を参照すれば、「阿陀加夜怒志多岐吉比売命」=「木股神」=「下照姫命」の「異名同神」であり、前回の日記で取り上げた「御井神社」の主祭神に観えてくるところである。以上のことは、あくまでも”説”ではあるのだが、極めて濃厚な「異名同神」説と言っておきたい。「大国主命(第八代の大名持 八千矛王)」の最初の妻神であった「八上姫(眞玉著玉之邑日女命)」は、おそらく出雲国では肩身の狭い「菟狭族(宇佐族)」であったがゆえに、子神の「木股神(阿陀加夜怒志多岐吉比売命)」と共に、歴史的に隠蔽された母子神だったということができよう。(つづく)

2024年12月04日

-

今年一番の「紅葉」…ヤマモミジ…

今年の秋冬の季節は、なかなか紅葉を愛でる機会が無かったが、その時は本日の12月1日に訪れた。場所は「紅葉寺」として知られる山口市鋳銭司の「両足寺」。境内に植生する”ヤマモミジ”が、とても綺麗だった。画像ではあるが、晩秋に映える紅葉の美しい景観を堪能していただけたらと思う。

2024年12月01日

-

「神在月」に出雲行脚(1)

”出雲”では「神在月」(※)の期間内となる11月後半、またもや島根県の出雲地域を行脚する機会を得た。(※)「神在月(かみありづき)」とは”旧暦10月”のことで、全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲の国に集まる月とされる。出雲以外の土地では神様が留守になるので「神無月(かんなづき)」と言うが、出雲では「神在月」と呼んでいる。令和6年(今年)の「神在月」の期間は、新暦11月1日から11月30日まで。出雲地域を訪れたのは、今年(2024年)に入って4回目となり、今回は特に「宇佐神宮」の祭祀にまつわる古代氏族「宇佐族(菟狭族)」の、出雲地域における神跡を訪ねる旅路となった。山口から高速に乗り約4時間の運転を経て、山陰自動車道〔斐川 IC〕で降り最初に訪れたのは、冒頭画像に映る「御井(みい)神社」(出雲市斐川町)であった。そこで宇佐神宮の宮司家に伝わる『宇佐口伝』を参照すると、当社は「大国主」が「八上姫(菟狭族の姫)」を最初の妻として娶り、この地で産まれた御子「下照姫(シタテルヒメ)」を「木股神」として祀ったとある。なお、有名な「因幡の白兎」の神話物語に繋がる上記夫妻の婚姻等については、下の記事に詳しい。※関連記事・・・山陰地方の「白兎」伝説と現地探訪(下)次に上に並ぶ画像の二枚は、上は拝殿に向かって遠方より撮影、下は拝殿入口の神額を中心にして撮影したものだ。当社の解説版(冒頭画像から二枚目)にも書いてあるが、上の画像は社名の由来でもある「三つの井戸」(三井⇒御井)について書かれた境内の看板を撮影したものである。ここで注目して欲しいのは、上の看板の左側地図の下方に示された当社の境外摂社「実巽(じっそん)神社」だ。当社は「御井神社」の主祭神「木股神」の母神である「八上姫」を主祭神として祀っている。実は前回の出雲行脚にて「御井神社」を参拝した際は、時間の配分もあって「実巽神社」の参拝までは許されなかった。ということで、上掲画像の看板に映る簡易地図では実際の地所が分かりづらい当社を、遠方から撮影した画像が上である。上の画像は、境外摂社「実巽神社」を撮影した画像である。今でこそ社殿は簡易な造りだが、「木股神」の母神「八上姫」を祀る社ということで連綿と祭祀が斎行されてきた歴史を踏まえ、ここを鎮座地に選定した背景があったのではないかとい直感から周囲を見渡し、印象に残る風景を撮影した画像が下である。上の画像では、上方の山並みに目立つ”尖った山”が特に印象的だったので、直ぐに胸元から方位磁石を出し調べてみると、やはり予想通りの「シリウス方位」(真南から東へ約20度の方位)であった。※「シリウス方位」にまつわる関連記事 ⇒ 「冬至」に向けてこの「シリウス方位」とは、「宇佐神宮」の祭祀において古代より重要視された方位、つまり宇佐神宮本殿から当宮神体山の「御許山」に向かう方位(南南東の方位)であり、ここ出雲地域においては菟狭族(宇佐族)の「八上姫」を祀る「実巽神社」と上記の”尖った山”が形成する方位と、場所の違った二本の「シリウス方位」がまるで重なるかのように俯瞰できたのであった。加えて、当記事を書く直前になって確認できたことだが、地図上で本社の「御井神社」と摂社の「実巽神社」を直線で引いた方位線が、驚いたことに「シリウス方位」を示していたのであった。ということは「御井神社」と「実巽神社」と”尖った山”が、〔三点一直線〕で結ばれていることになるので、おそらく本社と摂社の両社は創建当初より、「冬至」の真夜中に「シリウス」が昇る方位の真下にある”尖った山”を照準にした天体観測や地文測量を行った上で、意図的に配祀されたということになろう。※関連記事・・・シリウス信仰の復活へ※関連記事・・・冬至の調べ…走馬灯のように…そして末尾の画像は、上の画像に映る摂社「実巽神社」の階段を降りた前方の場所から、”尖った山”を含む南方の山並みを撮影したものである。これも後から分かったことだが、この南方に大きく映る山岳は「仏経山」(標高366m)であり、「出雲国風土記」によると”出雲国”を代表する「神名火山(かんなびやま)」の一つとされ、その意味合いは「神様が隠れこもる山」ということだ。この「仏経山」の山頂は「実巽神社」から見てほぼ真南に当たるので、古くは夜分において南方にある「仏経山」のなだらかな稜線を、まるでなぞるように移動する「南十字星」を、古代人は信仰の対象としていたのでは・・・と想像をたくましくすることができる。もしかすると出雲地域の古代人は、例えば年間でも大きな節目となる月日の真夜中に「仏経山」の山頂に”南中”する「南十字星」を拝し、巫女を中心とした特別な祭祀を斎行していたのではあるまいか・・・。日本神話における大地母神「イザナミ」の本質は、”八百万の神々”を”天空に輝く星々”とする観点から「南十字星」と比定でき、そのように説く数冊の書籍も既に出版されている。また「仏経山」の東方には「冬至」の真夜中に出現する「シリウス」を指標する”尖った山”も存在することから、この「木股神」の母神を祀る「実巽神社」の鎮座地は選び抜かれた聖地ということができよう。(つづく)

2024年11月29日

-

『剣』が甦る”夢”

本日の2024年11月11日(月)の未明、「剣(つるぎ)」が自分の目の前で甦る(復元する)という”夢”を見た。その印象的だった”夢”を、以下に掻い摘んで記しておく。◎そこは最先端の機器を扱う研究室のような場所だった。その先端機器を最大限に駆使し、なぜか動物の「犬」の記憶を辿って、何かを丁寧に復元する現場に私は遭遇した。◎それは、今から復元しようとする『剣』を、かつてこの実物を見たことのある「犬」の脳裏に残る記憶から抽出し、それを具現化する作業のように思われた。◎そして、その先端機器により短時間で見事に甦った『剣』を見ていると、その『剣』の”持ち手”の上部に刻まれた二行の古代文字が、なぜか私には読めるのだった。◎そこには神代文字で「オホモノヌシ(大物主)」と「クシミカタマ(櫛甕玉)」と刻まれていたのであった。以上が今朝見た”夢”の粗筋だが、その”夢”から醒めて直ぐに思い出したのが、冒頭画像に映る「銅剣」のレプリカであった。(福岡県糸島市の「三雲南小路王墓」から出土した「有柄銅剣」の複製)この画像は、今年の秋に「伊都国歴史博物館」(福岡県糸島市)を見学した際に撮影したもので、改めて「銅剣」(複製)を見てみると、今回の”夢”で見た『剣』のイメージと瓜二つであった。そこで思い出したのは、当博物館を見学した折に当館の解説員から聞いた話である。これは一つの説として受け止めて欲しいのだが、その内容とは・・・「熱田神宮」(愛知県名古屋市)の御神体で、〔三種の神器〕の一つとされる「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」の実物を観察した人の話では、この展示された「有柄銅剣」と寸法や特徴が同じであった・・・ということである。これは私としても聞き捨てならない内容で、それは「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」とも称された「草薙剣」の本質とは、かつては日本の国土から見えていた天体の「南十字星」のことであり、また私が今世に生まれ育ち現在も住んでいる山口市小郡の「小郡(おごおり)」の地名の由来が、”南天の夜空”に輝いていた「南十字星」だったからでもある。※関連記事・・・「二本(日本)」の御剣から※関連記事・・・展示会場のある「小郡(おごおり)」についてそして後に、その”夢”で見た『剣』の”持ち手”の上部に刻まれた「オホモノヌシ(大物主)」と「クシミカタマ(櫛甕玉)」を調べてみると、大和国一之宮「大神神社」(奈良県桜井市)の主祭神に「大物主大神」とあり、その別名に「倭大物主櫛甕玉命」とあったことから、当社の主祭神を刻んだ『剣』と認識できたのであった。加えて少し複雑な解説になるのだが、いわゆる「出雲口伝」に基づけば、当社の主祭神「大物主大神」とは、古代出雲国(東出雲王家)における第八代〔スクナヒコ(副王の役職名)〕の「八重波津身(ヤエハツミ)」であり、記紀における名称は「事代主(コトシロヌシ)命」となっている。つまり”夢”で見た『剣』に刻まれた神名たる「 オホモノヌシ クシミカタマ( 大物主 櫛甕玉 )」とは、大和国一之宮「大神神社」の主祭神「大物主大神(事代主命)」のことであり、その神名を『剣』に刻み「三種の神器」の「草薙剣」(本質は「南十字星」)として甦ることとなり、この期に及んで”夢”ではあるが私の眼前に顕現したと解釈できよう。興味深いことに、上記の代表的な神名で「オホモノヌシ(大物主)」を〔数霊(かずたま)〕で計算すると「121」となり、「11」×「11」=「121」=「オホモノヌシ」ということからも、まさしく本日の11月11日という”ゾロ目”の月日に相応しく、また本日を狙いすましたかのような”夢見”であった。最後に付け加えると、今朝の”夢”に登場した『剣』を記憶する「犬」とは、おそらく〈大犬座〉の一等星で「ドッグ・スター」とも呼ばれる「シリウス」を暗示していることから、今回の”夢”で見た『剣』は夜空で一番輝く星「シリウス」の”介添え”(後ろ盾)により甦ることになったと感じている。

2024年11月11日

-

”一大転期”を感じる

まず上の画像は、「冬の始まり」を告げる10月23日(二十四節気では「霜降」の頃)の夕暮れを撮影。茜色に染まる夕焼けが、抜群の美しさを放っていた。次に11月6日の午後、米国のトランプ氏が次期大統領に当選確実だと感じた時、たまたま空を見上げた際にクッキリと出ていた「二重の虹」。これはすなわち”吉兆”である。そして「立冬」(11月7日)の神々しい朝日。朝刊の一面トップには〔 米大統領 トランプ氏 〕とあった。ここで”縄文”由来の暦(以下に関連記事)にならうとすれば、本年の「冬期」は〈10月23日頃〉を「冬の始まり」とし、その”要”となる日は〈12月21日(土)〉の『冬至』、そして〈2月19日頃〉を「冬の終わり」とする約120日間となる。※関連記事・・・”光の道”のその先に・・・(3)おそらく今年(2024年)の「冬期」は、”噂”に事欠かない来年(2025年)の動向にも深く繋がる、【 地球規模 】の”一大転期”となるであろう。さて下の画像に映る造形は、『光』を象徴する「立体七角形」を基盤とし、動態的には”左回転による昇華(浄化)”をイメージした作品だ。〔安定的維持〕を前提とした《破壊的創造》により、本来の輝きを取り戻すための“地球の大掃除”が、いよいよ実働体制に入ったと感じる今日この頃である。※関連記事・・・いよいよ【岩戸開き】の”時”きたり!!※関連記事・・・新年 「明けまして」 おめでとう!

2024年11月09日

-

「九頭龍」あらわる ⁉

以下の記述は、今月一日(2024年10月1日)の未明に見た”夢日記”(明晰夢)である。・・・”九つの眼”を持つ白龍が、私に挨拶に来た。その龍の長い顔には、斑点のような鋭い目が美しい文様の如く、うねるような配置で並んでいた。そこで白龍は私に…何度も何度も交配を重ねることで、結果として”九つの眼”になる…ということ等を、分かりやすく教えてくれた。その私へ教示する際の白龍は、私が不安や恐怖心を抱かないように適切な配慮があったと感じられ、またその素性が私に理解しやすいように、懇切丁寧だが淡々とした解説であった。・・・以上が、”明晰夢”の内容から、特に印象に残った部分を掻い摘んで記したものだ。夢から醒めた直後、その美しい輝きを放つ”絹”のような地肌の白龍は、私には「九頭龍」との強い印象があった。さて冒頭の夢日記には”九つの眼”を持つ白龍と書いたが、その夢の中で観た白龍の〔大きな頭部の長い顔に”九つの眼”が並ぶイメージ〕を、自分なりの発想で作図した画像が上だ。そこで上の図象の原型となったものが、(冒頭画像に映る白壁の上方に並ぶ)かつて自身の展示会(下の関連記事)で公開した「うみへび座」(当星座を構成する主要な〈九つの星〉を〈九つの形〉に見立てた)と題した作品である。(※ちなみに、冒頭画像に映る白壁の下方に展示した赤色を基調とする作品群は、「南十字星」を模っている。)※関連記事・・・展示会の様子(4)さて、そもそも「九頭龍」の本来の名称は「九頭一尾の龍」とされ、この長い名称がつづまり通称の「九頭龍」になったということだ。実は面白いことに、その経緯を知った頃に見た「夢」があった。それは今から十年以上前の「夢」なのだが、「五」を中心とする”九マスの方陣”(以下に示した左側の《五中数理》)が出てきて、「九頭一尾」の「九頭」が(五行説に対応する方位では)「南」の位置付けとなる「九」の氣場に龍の”頭”が置かれ、一方の「一尾」は「北」の方位となる「一」の氣場に龍の“尾”が置かれたビジョンが観え、とても印象的だったことを憶えている。次に冒頭の夢日記に書いた〔”九つの眼”を持つ白龍〕についてだが、上の画像の白龍の頭部に観えた”九つの眼”のイメージ図を参考にすれば、その左右の眼の合計が「18」になるからであろう・・・その「覚醒夢」が覚めた直後の私には、上に示した右側の《六中数理》の、タテ・ヨコ・ナナメの三数計が「18」となる”九マスの方陣”が観えたのであった。興味深いことに、この《六中数理》には、いわゆる「弥勒(ミロク)下生」を象徴する暗号を読み取ることができる。つまり、斜めに並ぶ二つの計「18」となる三数が、一方は〔369〕で「弥勒(ミロク)」を暗示し、もう一方の〔567〕は「(弥勒下生は)56億7千万年後」と読み取れるというわけだ。以上の暗号の解読等については、”九マスの方陣”の立体的解釈を含め、以下の関連記事に詳しい。※関連記事・・・『6』の仕組みところで、かねてより私の中では・・・「九頭龍」の本質とは「うみへび座」を構成する主要な「九つの星」・・・との認識が、以下の参考書籍の影響もあって定着しており、これまで広い会場で個展を開く際には、天空の星々を自作の造形群に見立て、例えば冒頭画像や以下の関連記事に掲載した画像のように、南側の壁面には「うみへび座」と「南十字星」を模った造形の数々を展示し、その解説を試みてきた。※関連記事・・・個展の模様(6)※参考書籍・・・書名『 星空の卑弥呼 』(上下巻) 榊 晶一郎 著作・星雲社(2004年/初版)今月の10月1日の未明に、私なりに「九頭龍」と感得した「白龍」の出現は、上の記述内容もさることながら、今年の5~6月にかけて結果的に二回(以下に双方の連載記事の筆頭をリンク)に分けたかたちで「列島中央部への旅路」に出かけ、一回目の旅路にて長野市は戸隠奥社の「九頭龍神社」への参拝、そして二回目の旅路にて福井市は「九頭龍川」の河口域(末尾画像)を散策したことも関連していたのではないかと感じたのであった。※関連記事・・・「富士山」から「戸隠山」へ…そして・・・(1)※関連記事・・・ふたたび”列島中央部”への旅路(1)

2024年10月07日

-

「ベシカパイシス」の立体的表現(三種)からの・・・

当日記で何度か取り上げてきた「ベシカパイシス」とは、”すべての始まりをあらわす形”とされ、上の画像の図形では、半径が同じ2つの円周が双方の円の中心を通って交差し、その中央部に形成される”黄色”を囲む形状のことだ。そこで、冒頭画像に映る「ベシカパイシス」は”2次元の平面図形”なのだが、私の中で「ベシカパイシス」とは、なぜか”3次元の立体構造”として表現すべきとの『夢』を通じた直感(以下の関連記事)があり、それを具現化した作品が上の画像に映る造形である。(※「ベシカパイシス」の立体的表現…第一種)☆関連記事・・・ベシカパイシス・・・上の画像に映る造形は、上の関連記事に掲載の冒頭に映る造形と全く同じものなのだが、映した角度により全く違う造形に観えてくるところが、(一場面に限定される平面図形と比べた場合に)立体造形の醍醐味であり奥深さと言うことができよう。ちなみに、「ベシカパイシス」を形成する二つの円の基本単位である”一つの円”に対応する”3次元の立体”とは、制作当時の私なりの解釈で「準正14面体」の軸線構成とした。つまり以上の解説を前提として、円形(球体)と見立てた”青色”の「準正14面体」と”赤色”の「準正14面体」が和合した部分に形成される形状が、立体的な「ベシカパイシス」ということである。(※上の画像に映る造形の接合部が、少し黄ばんで映っているのは、上の関連記事を公開した日付が2007年7月22日であり、その年月日に制作し17年を経た今も健在だった作品を撮影したからだ。)そして上の画像に映る造形は、以下の関連記事でも書いたが、かつて「準正14面体」の”縮小版”を制作していたことから、その「小さい準正14面体」の二つを結合して「立体的ベシカパイシス」を制作し撮影したもので、今回の記事で初めて公開する作品である。(※「ベシカパイシス」の立体的表現…第二種)☆関連記事・・・フラワー・オブ・ライフ(立体)の”縮小版”を制作(下)この上の画像に映る「第二種の立体的ベシカパイシス」を自分の手の平に置いた時、改めて「フラワー・オブ・ライフ」につながる大元の構成単位であり、生命感あふれる「立体的フラワー・オブ・ライフ」を生成する《根源》なるものを垣間見たのであった。次に上の画像に映る造形は、「ベシカパイシス」を構成する基本単位の「円」を「準正32面体」と見立て、青と赤の二つの「準正32面体」の軸線構成を、互いの中心核を共有する形で結合した構造体であり、中央部に形成される黄色の軸線構成が「ベシカパイシス」の位置付けとなる。(「ベシカパイシス」の立体的表現…第三種)☆関連記事・・・「ベシカパイシス」の立体的表現(Vol.2)以上で簡単ではあるが、三種類の「ベシカパイシス」の立体的表現を解説したことになるが、この「ベシカパイシス」について検索を重ねた際に、特に目を引き印象的だった画像が下である。この上の画像は、前回の日記でも紹介した「ベシカパイシス」について分かりやすく解説されたサイトから引用した”人間の『受精卵』”を撮影したもので、それはまさに「ベシカパイシス」を含む二つの球体が結合した形態であった。そこで以下の文章は、そのサイトから抜粋したものだ。・・・私たち人間も、幾何学的な道筋を通った末の産物です。その象徴たるものが受精卵。何億という精子の中から、卵子に辿り着いたたった一つが卵子の中へ入っていきます。そこで精子の尾が外れ、精子の頭の部分が卵核とちょうど同じ大きさの球体になると、次第にその二つが融合して、ご覧の通り「ベシカパイシス」を形成しました。その融合し合った二つの細胞は、その時点であらゆるすべての宇宙の叡智を内包しているのです。ここから発展していく有名な「フラワー・オブ・ライフ」も、たくさんの「ベシカパイシス」の集合体に他なりません。・・・さて末尾画像の地図に描いた図形は、今年7月の連載記事「ふたたび”列島中央部”への旅路」に出かける直前に描くことになった陰陽二つの円と「ベシカパイシス」である。この大きな時代の転換期に、日本列島の中央部に秘められてきた【 弥勒(ミロク)の世 】を暗示する「ベシカパイシス」が、ふたたび浮上し律動する時を迎えたと感じる今日この頃である。

2024年10月02日

-

フラワー・オブ・ライフ(立体) の”縮小版”を制作(下)

・・・お待たせしました⁉・・・冒頭画像に映る造形が(私独自の解釈による)【フラワー・オブ・ライフ (立体) の”縮小版”】の完成形である。これまで自身が制作した作品群の中で、おそらく最も緻密で精細な造形表現(軸線構成による複合立体)であり、全体の構成に必要とした綿棒の総数は、計552本であった。次に上の画像に映る造形は、冒頭画像に映る”縮小版”の構成単位である「小さい準正14面体」を、冒頭画像と末尾画像に映る各造形と”同じ角度”から撮影したものである。本日の日記に掲載した、これら大・中・小からなる三つの「準正14面体」の軸線構成を見比べることで、互いに”相似”の関係にあることが類推できるであろう。さて実は、今回の造形(冒頭画像)を制作するにあたり、その過程で興味深いことに気づくことができたのであった。そもそも”神聖幾何学”と謳われる「フラワー・オブ・ライフ」(上の画像の平面図形)の一般的な解説には、その構成要素としての図形(当日記で何度か取り上げた)「ベシカパイシス」が見出せることが記されている。※関連記事・・・ベシカパイシス・・・そこで、その制作過程で気づいた興味深いこととは、冒頭画像に映る【フラワー・オブ・ライフ (立体) の”縮小版”】の構成単位たる「小さい準正14面体」を構成する要素が、下の画像に映る「8芒星」(正8角形を基盤とする図形)であり、この「8芒星」と以下の記事にて冒頭画像の地図に描いた”大きな円”が、同じく〈正8角形〉を基盤にしていたというその《類似性》であった。☆参考記事・・・ふたたび”列島中央部”への旅路(1)思い返せば、今回の「出雲(山陰地方)の旅路」について記した連載で、最後の記事に書いた「ベシカパイシス」がキッカケとなり、上の記事の冒頭画像の映る地図に「正8角形(8芒星)」を内包する”一つの大きな円(伊吹山を中心とする)”を描いたことから、まるで導かれるようにして”もう一つの大きな円(御嶽山を中心とする)”を描くことになったのであった。そして、その二つの円により形成される地図上の「ベシカパイシス」を頼りに、上のリンク記事を筆頭とする計10篇の連載となった『ふたたび”列島中央部”への旅路』がスタートしたのであった。かなりマニアックになってしまったが、(自身の覚書ということで)ついでに書き加えておくが、それは「小さい準正14面体」の構成法についてだ。その構成法とは、この上の画像に映る「8芒星」を二つ作ったうえで、その言わば「陰の8芒星」と「陽の8芒星」の双方を立体的に立ち上げ、全体として”陰陽和合の球体”を想定しつつ組み合わせ構築していくことが、おそらくこの「小さい準正14面体」を制作する上で最も簡単な方法ということである。(※上記の構成法の解説では、理解も実践も難しいとは思うが、制作の”ヒント”にはなるであろう。)それでは最後に、末尾画像に映る【フラワー・オブ・ライフ (立体) の”通常版”】に関する所感を書いた三篇の記事と、今回の連載でリンクした主要な記事や動画を、ご参考かたがた以下に挙げておく。※関連記事・・・「バランス」の究極(1)・(2)・(3)◎関連記事・・・《 立体工作のご案内 》…「綿棒」で立体を作ってみよう!☆関連動画・・・【綿棒工作】…『スケルトン立体』を作って楽しもう!(No.1)◎関連記事・・・「究極の構造」(あの「フラワー・オブ・ライフ」の原型かもね)☆関連動画・・・【綿棒工作】…No.8〔フラワーオブライフ〕

2024年09月22日

-

《 展示会 》開催中!

前回の日記で告知した作品展が始りました。そこで冒頭画像は、展示会場の全体を撮影したものです。画像の中央奥に小さく映る”金色の造形”が、私の出展した作品です。今月23日の午後4時まで開催していますので、皆さまのご来場をお待ちしています。☆ 第2回【 防長創作会 大作品展 】日時:~9月23日(祭日)10時~17時(最終日 16時)会場:山口市 彩香亭 2F 会議室 《 入場無料 》住所:山口市天花1丁目2-7

2024年09月21日

-

”作品出展”のお知らせ

このたび上の画像に映る自作の立体作品(一点)を、山口市内で開催の展示会に出展する機会を得たので、その日時や会場等を以下に紹介させていただきます。第2回【 防長創作会 大作品展 】日時:2024年9月20日(金)~23日(月・祭日) 10時~17時(最終日 16時)会場:山口市 彩香亭 2F 会議室 《 入場無料 》住所:山口市天花1丁目2-7作品の題名『 地球維新 』 作者 山本裕一 (作品の寸法・36×36×36cm)☆〔 作品の解説 〕…この造形は「綿棒」を素材として構成した立体作品です。表面的には”サッカーボール”の形状であり、基本立体の中で最も「球」に近い軸線構成です。その内部構造に関しては自身の〔手探り〕による摸索を繰り返し、総計1,110本で全体を構成することができました。昨今の未曽有と思われる地球規模の転換期において、幕末から明治維新を担った防長先賢のご威光を浴び、《新たな維新》を担うに相応しい光り輝く作品になったと自負しています。※《 追 伸 》…展示会場から車で約10分の所に鎮座する周防国三ノ宮「仁壁(にかべ)神社」(山口市三の宮2丁目6-22)には、奉納された自作の造形「 高天原 (たかあまはら) ≒ 宇宙 」が、下の画像のように本殿に向かう拝殿の天井から吊り下げられており、参拝者はいつでも見ることができます。※関連記事・・・天空に輝く「星々」と神社に祀られた「神々」との関係性、そして・・・

2024年09月18日

-

フラワー・オブ・ライフ(立体) の”縮小版”を制作(中)

冒頭画像に映る2つの造形は、前回日記の末尾画像の左側に映る「小さい準正14面体」(以下は「小・準正14」と表記)と同じものを、それぞれ別の角度で配置し並べて撮影したものである。つまり上記の末尾画像(左側の造形)と合わせれば、一つの「小・準正14」を3つの角度から映した画像が揃うわけだが、その意図したところは当初…その3つの角度から見た造形画像を参考に、「縮小版・フラワーオブライフ」の構成単位となる「小・準正14」を類推し、興味のある人は実際に作ってみてはいかがだろう…ということであった。が、しかし、前回日記でも述べたように、この「小・準正14」の制作は、例えば綿棒一本の”通し”(交差の仕方)を間違えても(私なりの解釈では)形を成さないので、”至難の業”だと”いうことを予め伝えておく。(※チャレンジ精神の旺盛な方は、”立体パズル”の感覚で取り組んでみては如何だろう。)さて、いよいよ本題の【フラワー・オブ・ライフ (立体) の”縮小版”】の制作に入るわけだが、冒頭画像に映る「小・準正14」(構成単位)を計13個つくり、法則性に基づいた配置によりバランスよく組み上げた作品を撮影したものが、この上下2枚の画像である。分かりやすいように、上の画像は冒頭画像に映る2つの造形の右側を、ほぼ同じ角度から撮影したものであり、また下の画像は冒頭画像に映る左側の造形を、ほぼ同じ角度から撮影したものである。加えて以下のYouTube動画にて、計13個の「準正14面体」(標準サイズ)で組み上げた造形を、4分30秒頃から回転させながら撮影しており、その造形がゆっくりと回転していく過程には、上下の画像に映る角度から見た造形を見出すことができるので、この場面の動画と解説を参考にすると理解しやすいであろう。☆関連動画・・・【綿棒工作】…No.8〔フラワーオブライフ〕ただし、この構成段階では私の理想とする【フラワー・オブ・ライフ (立体) の”縮小版”】の完成形には至っていないので、その全体構成が完了した造形を撮影した画像は、次回の日記で公開しよう。(つづく)◎関連記事・・・《 立体工作のご案内 》…「綿棒」で立体を作ってみよう!☆関連動画・・・【綿棒工作】…『スケルトン立体』を作って楽しもう!(No.1)

2024年09月17日

-

フラワー・オブ・ライフ(立体) の”縮小版”を制作(上)

約20年前の2004年10月中旬頃、知人が企画したエジプト旅行に参加した際に、”オシレイオン宮殿”の石柱に刻まれた「フラワー・オブ・ライフ」という幾何図形(冒頭画像)の現物を実際に見たことがあった。翌2005年の3月頃、この”二次元の平面図形”は”三次元の立体構造”に変換できる可能性を、別の知人から指摘されたことで、その2~3日後に制作した造形(近年の複製)を撮影した画像が上である。そして、2005年7月7日付の当日記(以下の記事)にて、その経緯と制作した造形の重要性を簡明に記している。◎関連記事・・・「究極の構造」(あの「フラワー・オブ・ライフ」の原型かもね)さらには、当日記と同じ「たまのを」というペンネームのYouTube「たまのをチャンネル」にて、以下の関連動画のように、その”立体版”たる「フラワー・オブ・ライフ」の簡単な制作方法を詳しく披露した。☆関連動画・・・【綿棒工作】…No.8〔フラワーオブライフ〕さて、上にリンクしたYouTube動画をご覧になると分かりやすいのだが、「フラワー・オブ・ライフ(立体)」の構成単位は(私なりの発想では)「準正14面体」(計36本の軸線構成/上の画像の右側)であり、その構成単位の”縮小版”(上の画像の左側)が手元にあったことを確認した私は、この”縮小版”「準正14面体」を基本単位とする《”縮小版”「フラワー・オブ・ライフ」》を制作しようと思ったのであった。(つづく)〔 追 伸 〕…近年、徐々に「綿棒工作」を楽しむ人が増えてきたようで嬉しく思う。しかし、その制作過程の問題点として浮上してくるのが、素材である「綿棒」の先端(綿部)をつないで構成する「接合部」の”付着”についてであろう。私なりの見立てでは、「綿棒工作」に取り組む方々の中には、綿棒の「接合部」に最初から「木工ボンド(速乾)」等を染み込ませて乾燥を待つようだが、この方法では時間の経過とともに「接合部」に”ズレ”が生じてしまい、結果として美しさに欠ける作品になってしまうであろう。例えば、上の画像の左側(準正14面体の縮小版)を制作しようとした場合、速乾の「木工ボンド」のみでは「接合部」の接着は極めて困難となり、形を成さなくなることを指摘しておきたい。そこでご参考かたがた、以下にリンクした動画と記事では、「接合部」の”ズレ”を解消できる《仮止めの接着剤》=『ペーパーセメント(別称…ペーパーボンド)』の紹介とその使用方法を公開している。☆関連動画・・・【綿棒工作】…『スケルトン立体』を作って楽しもう!(No.1)◎関連記事・・・《 立体工作のご案内 》…「綿棒」で立体を作ってみよう!

2024年09月15日

-

「ベシカパイシス」の立体的表現(Vol.2)

今年の7月後半から8月初旬にかけ、『ふたたび”列島中央部”への旅路』と題して計10編の記事を書いたが、その旅路では地図上に描いた「ベシカパイシス」が進路図の基盤になっていた。(下の関連記事)※関連記事・・・ふたたび”列島中央部”への旅路(1)ここで再確認となるが、この「ベシカパイシス」とは …同じ大きさの二つの円が、それぞれの中心を通って交わる際に、その中央部に形成される図形のこと…である。かつて自分の見た「夢」に触発され、この「ベシカパイシス」を立体的に表現したことがあり(下の関連記事)、その際に使用した造形は「準正14面体」の軸線構成であった。そこで、何故この「準正14面体」を利用したのかといえば、この立体構造は造形の”中心”が表現でき、その”中心”が平面図形の「円」の”中心”に見立てられると思ったからであった。※関連記事・・・ベシカパイシス・・・さて前置きが長くなったが、本日掲載した三枚の画像に映る造形は、上記の「準正14面体」と同じく、”中心”を表現できる「準正32面体」の軸線構成を”球”に見立て、その二つの立体構造が「ベシカパイシス」の如く”中心”を共有するかたちで結合した作品である。この”中心”のある「準正32面体」を基盤にした「ベシカパイシス」の立体的表現によって、この二つの構造体の相互関係が”より精細”に分かるということが言えよう。※ちなみに本日の画像に映る”中心”のある「準正32面体」は、前回日記の冒頭画像に映るサッカーボール型の「準正32面体」ではなく、外枠の面構成が〔正三角形…20〕と〔正五角形…12〕の計〔32〕の面数から成る多面体の軸線構成である。(つまり基本立体において「準正32面体」は二種類あるということ)

2024年09月07日

-

「準正32面体」の本質的構造

本日の冒頭画像は、前回日記の画像に映る造形「準正32面体」(縮小版)からの流れを汲み、言わば本来の「準正32面体」の内部を含む〔等辺構成〕による複合立体を撮影したものである。この基本立体の中で最も《球》に近いとされる「準正32面体」は、「サッカーボール」の形状として浸透しており、近年の化学分野では”炭素60個”がサッカーボール型(球状)につながった『フラーレン(バッキーボール)』という炭素分子の新素材として注目を集めている。上記の「サッカーボール」や「フラーレン」については、形状の一番外側の枠組みの「準正32面体」が基本の対象となるわけだが、この立体について私の場合は・・・その内部構成におけるどんな仕組みが、全体の構造を安定化させているのだろう・・・というところに注目し、何度も模索を繰り返し具現化を試みてきた。そして、特に《同じ長さ(等辺)の「軸線(綿棒)」による全体の構成》に拘り抜いたことが功を奏し、組み合わせた綿棒の総本数【1110】により、「準正32面体」の全体構造を整合性のあるかたちで表現することができた。その造形表現に辿り着くまでの試行錯誤の経緯等は、以下の関連記事に詳しい。◎関連記事・・・バッキーボール?!◎関連記事・・・再確認の「サッカーボール」◎関連記事・・・サッカーボール(1)~(6)そして、下の画像に映る造形は、前回日記の画像に映る「準正32面体」(縮小版)の別バージョンで、〔中心(金色)〕のある造形表現(銀色の複合立体)となっている。この造形に付随する「赤」と「青」の軸線等については、以下の関連記事に詳しい。◎関連記事・・・「新作の造形」の披露と「テンセグリティ」

2024年09月04日

-

〈23〉+〈23〉⇒《46》

『夢』日記・・・23個が揃って初めて音が鳴る。そこには、様々な組み合わせのパーツがあった。それらは、ひとつひとつ違った形状をしていたが、22個では全体としての形を成さず音も鳴らない。が、もう一つ加わった23個で全てが揃い音が鳴る。それを何度も何度も確認し腑に落ちるまで体得した。以上が8月中旬に見た『夢』の内容だが、この"夢見"に連関するかのように制作することになった同型(※)の二つの造形を「月を象徴する銀色」と「日を象徴する金色」の”陰陽”に色付けし、「太陰太陽暦(旧暦)」の重要性を改めて訴えるべく、〔月日の順序〕を示した『明』の字形に配置して撮影したものが冒頭画像である。(※)正12面体の内部構成を秘めた「フラーレン」構造(準正32面体の軸線構成)。また、この構成表現においては、「正12面体」を基盤に展開した複合立体といえる。そこで、私の中で”形”の「正12面体」は、”数”の《46》と認識する場合があるので、実はこの”夢見”の後に以下の関連記事を思い出したのであった。これは私自身への課題でもあるのだが、おそらく以下の関連記事を合わせ読み熟成することで、次なる新たな展開なり展望が観えてくることを期待したいところである。◎関連記事… シリウスNo.23→〔46〕⇒【十】◎関連記事… 原子番号【 46 】◎関連記事…「ミナカヌシ」◎関連記事…「天之御中主神」の本質は、”ぎょしゃ座”の「カペラ」なり!

2024年09月02日

-

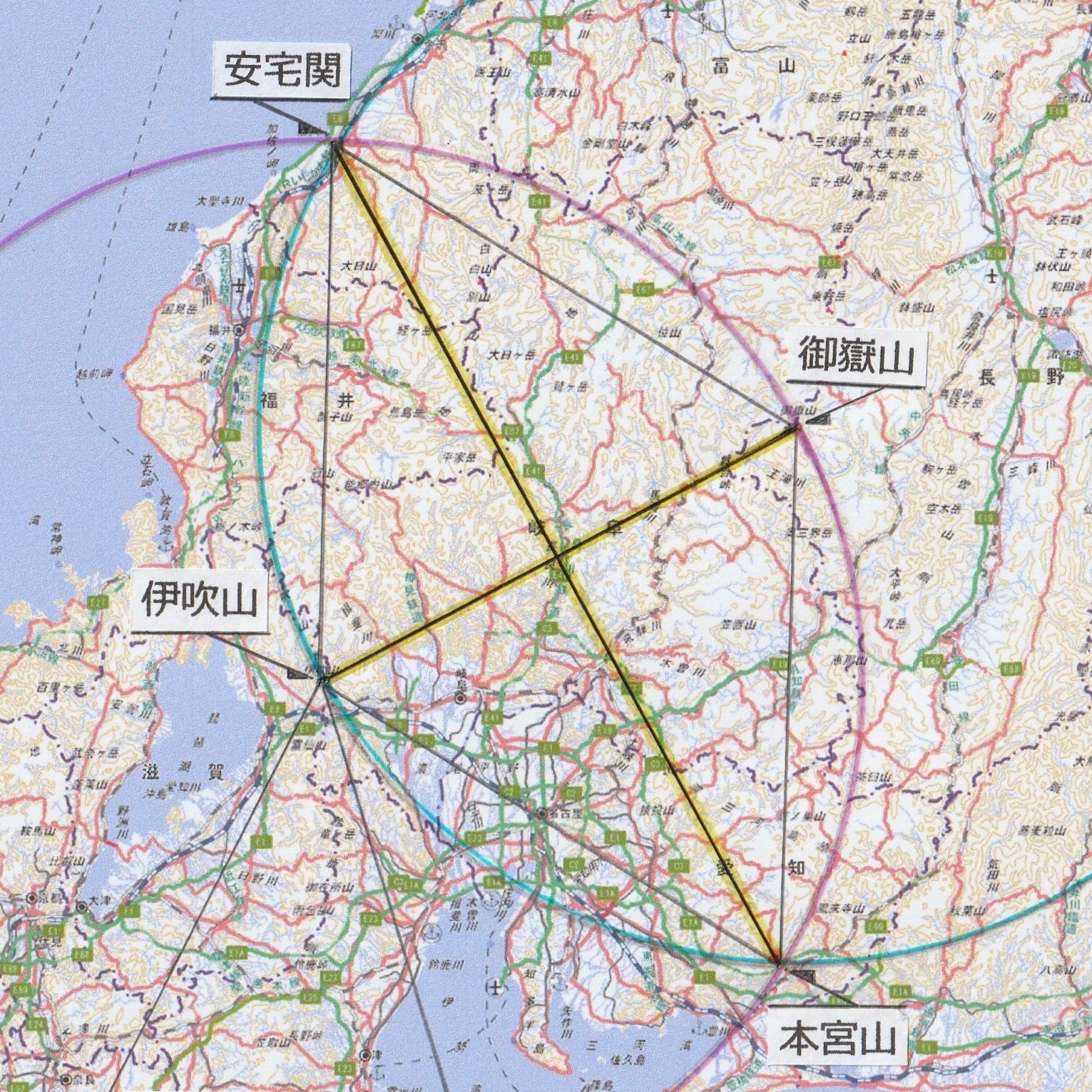

ふたたび”列島中央部”への旅路…(10)

さて次に向かったのは、今回の旅路で”道しるべ”となった「ベシカパイシス」(冒頭地図にある同じ直径の二つの円〈赤と青〉が重なり合った図形)において、その交点となる二つの地点(南方の「本宮山」と北方の「安宅関」)の一つである(地図では上方左側の)『安宅関』(あたかのせき/石川県小松市安宅町)であった。そこで上の画像は、海を見下ろす松林の砂丘に立つ”県の史跡”で「安宅関址」と書かれた石碑である。そして、この石碑を中心とした海浜の一帯が、「日本の歴史公園100選」にも選ばれた「安宅公園」となっている。小松市を流れる梯川の河口に位置し、日本海に面する海岸域の「安宅」は、当地を含む〔加賀〕や〔能登〕の地域と共に、古代より海を介して出雲や朝鮮半島・中国東北部と深く関わってきた。奈良時代以降に〔古代北陸道〕が整備されると「安宅」に”駅家”(うまや)が置かれ、平安時代には「安宅湊」として加賀国府の外港としての役割を担う日本海交通の要地の一つとなり、さかのぼれば縄文~弥生時代より連綿と続いてきた《陸と海の”交通の要”》だったということである。さらに江戸時代の中頃から明治にかけては〈北前船〉の寄港地としても繁栄し、風情ある街並みに「安宅」の歴史文化を色濃く残している。ちなみに、この「安宅(あたか)」という単語は「身を置くのに安全で心配のない所」との意味合いとされ、その地名の発音が「あた」や「あづみ」とも読めることから、”古代海人族”を代表する氏族の「阿多(あた)氏」や「安曇(あづみ)氏」につながる。以上のことから、ここ小松市の「安宅」とは・・・古代海人族が「身を置くのに安全で心配のない所」として拠点にしてきた《陸と海の”交通の要”》・・・という解釈が成り立つであろう。また、これまでの歴史解釈を含む類推からも、ここ「安宅関」は冒頭で解説した「ベシカパイシス」における、”北方の拠点”として相応しい場所と感じた次第である。上の画像は、公園内に掲げてあった『安宅関』の案内絵図を撮影したものだ。そもそも、この『安宅関』という「安宅(あたか)」という当地の地名に「関」が付いたのは、昔この地に”関所”が設けられた(下段で解説)ことにより通称となった模様で、日本を代表する〔古典芸能〕である〔能〕の演目「安宅」や〔歌舞伎〕の演目「勧進帳」の舞台としても、その名は知られてきた。次に上の画像は、「歌舞伎の十八番 勧進帳」の名場面を再現したとされる「富樫(右側)」「弁慶(中央)」「義経(左側)」が並ぶ三つの銅像を撮影したもので、現在の公園内におけるメインシンボルとなっていた。そこでご参考かたがた、〔歌舞伎〕の演目「勧進帳」の粗筋を下に書いておこう。… 兄の「頼朝」に追われた「義経」が『安宅関』を通る際、関守「富樫」の厳しい尋問にあい、その危機を乗り切るため「弁慶」は、偽の巻物を広げて即興で「勧進帳」を読み上げたが、さらに嫌疑をかけられると、主君である「義経」を打ち据える。その姿に感動した「富樫」が関所の通行を許可したという物語である。…ちなみに「安宅公園」の園内には、例えば”箱根の関所跡”の様な建物はない。実のところ『安宅関』とは、”箱根の関所”のような恒常的な関所ではなく、「義経」を捕まえるためだけに臨時に設けられたということだ。公園内の上の画像に映る銅像の近くには、《「安宅の関」こまつ勧進帳の里》という日本海を一望できるレストハウスがあり、地元の食材を使った食事やショッピングを楽しむことができる。また隣接する施設として《勧進帳ものがたり館》があり、勧進帳にまつわる資料や遊んで学ぶ体験コーナーがあり、大画面シアターでは歌舞伎「勧進帳」のダイジェスト映像を見ることができる。さてここで、改めて今回の旅路の”道しるべ”となった「ベシカパイシス」(上の地図の図形)に関して、今一歩踏み込んだ解説を試みておこう。今回の連載記事(1)では・・・この「ベシカパイシス」の図形に、直角に交差する二本の直線(黄色)を描いてみて、まず興味をひかれたのは「伊吹山」と「御嶽山」を結ぶ直線が、「”夏至の日の出”と”冬至の日の入”を示す約30度の軸線」を示していたことであった。・・・などと書いていた。上の文章を要約すると、上の地図に描いた「伊吹山」から「御嶽山」へ向かう直線が、「”夏至の日の出”を示す約30度の軸線」であり、つまり夏至の日の出時刻に「伊吹山」の山頂に立てば、「御嶽山」の山頂から”夏至日の御来光”を展望できるというわけだ。そして古代の「弥勒(ミロク)信仰」が盛んな時代に、”弥勒の山”とも称された「伊吹山」の山頂には、今でも「日本武尊像」とともに「弥勒像」が祀られ、古文献ではこの山が古くから〔弥勒三会の暁〕を待つ霊場であったことを書き残している。加えて『御嶽山縁起』には、「されば、蔵王権現と申すは現世にて弥勒菩薩なり、今生にて権現なり。」と、修験道および御嶽信仰の主祭神である「蔵王権現」とは「弥勒菩薩」でもあると記されている。以上のことから、「伊吹山」と「御嶽山」を結ぶ”夏至線”で結ばれた両山は、共に「ミロク(弥勒)」を象徴する二つの霊山とも言えるのだが、「伊吹山」山頂を”夏至の日の出”の展望地点とした場合には、「御嶽山」山頂より昇る朝日が、鬼門(東北)より昇る”夏至の太陽”を指標する「弥勒の山」と見立てられよう。ここで興味深いのは、この「伊吹山」と「御嶽山」を結ぶ”夏至線”を強く意識して活躍された御方こそ、当連載の(6)で取り上げた修験僧の「円空」だったのではないかということである。まさしく二つの霊山を結ぶ”夏至線”の〔中心地〕に生まれ育ち、厳しい修行を経て得度した「円空」は、岐阜県関市の「弥勒寺」を再興するために全国を行脚し、「伊吹山」に身を投じて”弥勒下生”を希ったと伝えられていることから、自ずと”弥勒下生”の方位に存在する「御嶽山」のことも強く意識していたことが考えられるというわけだ。しかし、まさかこの最後の項で「円空」にまつわる足跡を、改めて取り上げることになろうとは思わなかった。これもやはり、今回の旅路の”道しるべ”となった図形「ベシカパイシス」との響き合いにより、必然的な〔締め括り〕の指図をいただいたということであろう。思い返せば・・・今回の”列島中央部”への旅路とは、日本列島に地上天国たる”ミロク(弥勒)の世”が到来する転換期(今年の夏至の頃)において、その大いなる”ひびき”を体感すべく縁の深い聖地を巡ってきたのであろう・・・と、当日記を書いてきた只今に感じたところである。(了)※「伊吹山」登拝の関連記事・・・「秋」の旅日記(29)※「御嶽山」登拝の関連記事・・・「秋」の旅日記(15)…木曽の御嶽山(二)末尾画像は、旅路の最後に訪れた『東尋坊』(福井県三国町)で、日本海に沈む夕日を撮影したもの。

2024年08月09日

全1599件 (1599件中 1-50件目)