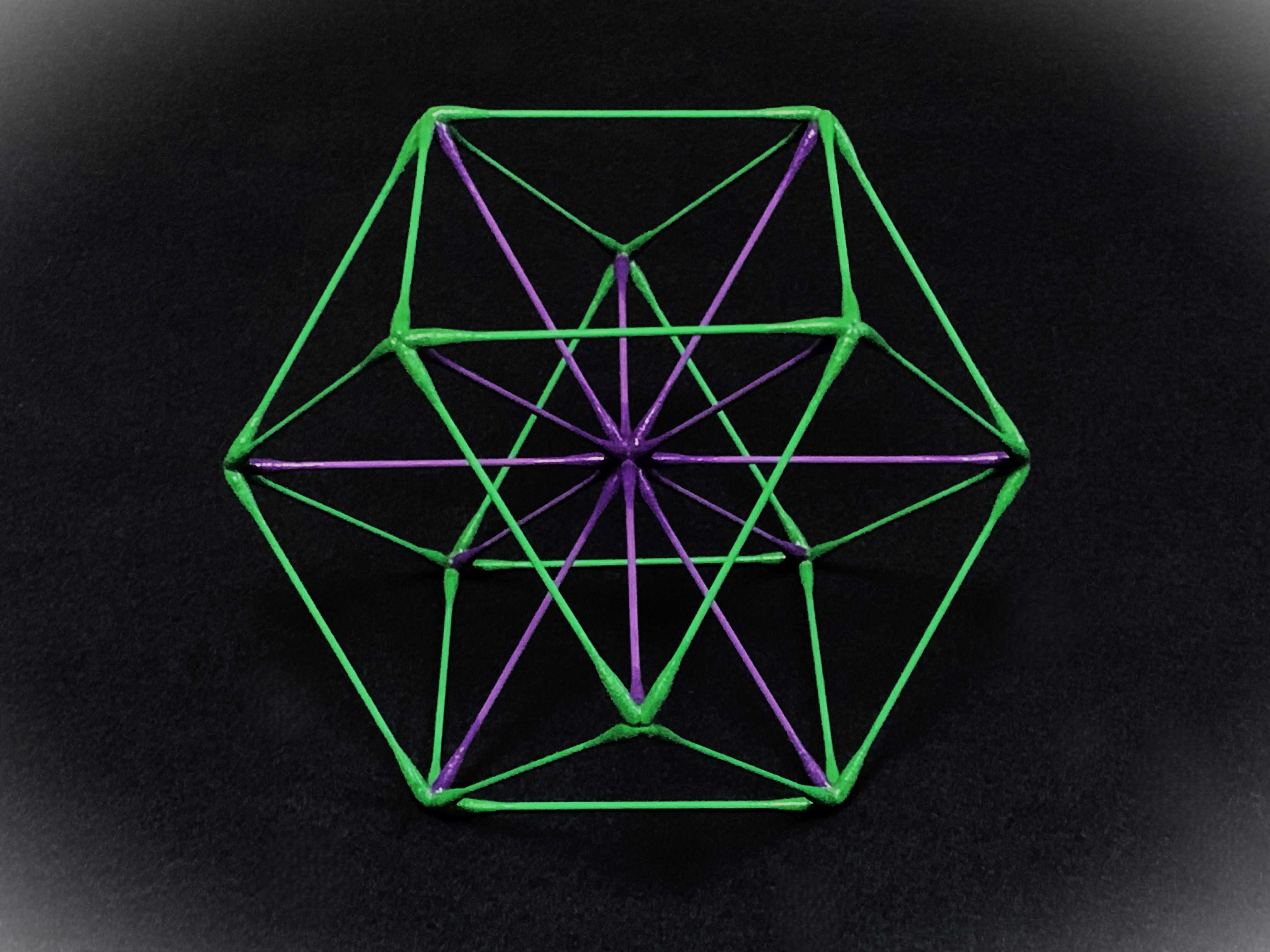

この【37】という”数”に関しては、冒頭画像に映る「準正14面体」(ベクトル平衡体)という”形”との関連が見出せる。つまり、この造形を構成する軸線(綿棒)の総数「36(※)」に、構造の中心を「1」として加えて「37」とする解釈である。

実はこの解釈は、ある

チベット密教の高僧との通訳を交えたこの造形に関する語らいの中で生まれたものであった。その経緯は、この造形が36本の軸線で構成されていることを高僧に伝えると

・・・チベット密教では「36」という数が重要視されていて、〈菩薩〉の修行は全部で「36」の段階があり、その全ての修行を経て、いよいよ「37」の段階に至った者が「悟りの境地」、すなわち《如来》となる・・・

と教わったことから、その『無我の境地』たる《如来》の立ち位置としては、全部で「36」を数える〈菩薩〉の修行段階(造形を構成する軸線の総数「36」と想定)を経て、その修行段階を全て俯瞰できる位置として、この造形の《中心=37》が相応しいと感じた次第である。

(※)上の画像に映る造形については、中心から12(頂点の数)の方向に広がる軸線(紫色=12本)と、外側の枠組みを形成する軸線(緑色=24本)を合わせて、全部で「36本」の”同じ長さの軸線”で構成されている。この36本の”綿棒”で作る「準正14面体」は、以下の自身が編集したYouTube動画に詳しい。

※関連動画・・・ 【 綿棒工作 】…No.7〔準正14面体〕

(YouTube/たまのをチャンネル)

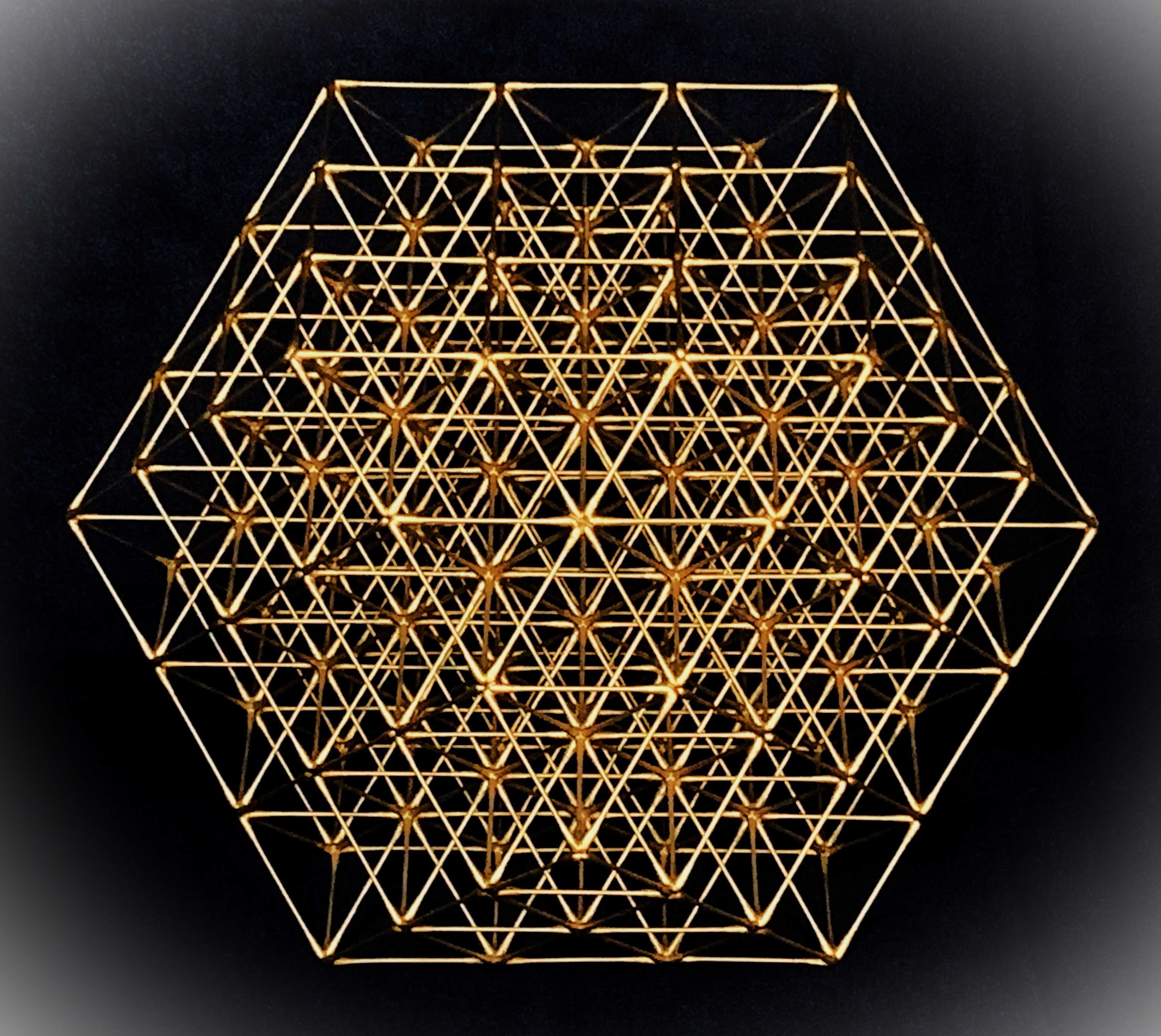

次に上の画像に映る造形は、冒頭画像に映る造形(

準正14面体

)を全部で13個組み合わせたものを基盤に制作した作品で、結果として中央に存在する1個の「準正14面体」から外側に向かって〔三層構造〕に展開した複合立体である。

(※これを初めて制作したのは2005年3月で、その経緯等は以下の関連記事に詳しい。)

※関連記事・・・ 〔究極の構造〕(あの「フラワー・オブ・ライフ」の原型かもね)

この

〔三層構造〕

から成る大きな「

準正14面体

」は、その制作の”コツ”さえ掴めば意外に簡単に造ることができる。その”

コツ”を含む制作法を盛り込んだ自身の編集によるYouTube動画が以下である。

※関連動画・・・ 【 綿棒工作

】

… No.8 〔フラワーオブライフ

〕

(YouTube/たまのをチャンネル)

そして上の画像に映る造形は、その全体の形象は冒頭や二番目の画像に映る造形と同じく、それぞれの構成単位ともいえる「準正14面体」を基盤にした表現となっている。特にこの上の造形は、中央部から外側へ向かって〔五層構造〕になっており、各階層ごとに内から外へ「赤・橙・黄・緑・青」と”五色”の彩りを施したものである。

ちなみに第三層となる「黄」の配色までの構造が、上から二番目の画像に映る金色の造形の範囲である。

さてそこで、自身のこれまでの記述を俯瞰してみると、タイトルに掲げた【37】という”数と形の関係性”から、ここまで内容が膨らんでいくことになろうとは全く予想していなかったので、これを書き記している自分自身が妙に楽しく、また嬉しくなるのであった。

ところで、上の地図に引いた”緑色の南北軸”は、 前回の記事(上)

で

扱った「英彦山」を”中央”の山岳とし、その真北にある「鯖釣山」を北方の真中の数たる【37】に見立て、その軸線を引いたものである。

そして、同じく地図上の

「鯖釣山」を交点とする

”紫色の東西軸”は、かの弘法大師

〔空海〕に纏わる

「北緯34度13分」の緯度線を示している。

実は”ある仮説”に・・・〔空海〕は〈太陽の影〉を利用して、かなり正確な緯度を測定する測量方法を承知の上で、真言密教を修得した中国の長安(現在の西安)の「青龍寺」を西方の基点とする「北緯34度13分」の東方へ向かう緯度線上に、〔空海〕の生誕地とされる香川県の「善通寺」 (北緯34度13分30秒) や真言密教の聖地「高野山」 (北緯34度12分50秒) を意図的に配置したのではないか・・・とあった。

・・・となれば上の画像のように、その緯度線上の山口県の西岸域には、

「鯖釣山」(北緯34度12分57秒)や近くの 「

狗留孫山」(北緯34度12分52秒)、当山の中腹に鎮座する弘法大師

御開山の

「

狗留孫山 修禅寺」(

北緯34度12分35秒

)があるのだが、その「修禅寺」の海側にある

「湯玉」を 寄港地として、往時の

〔空海〕を先達とする一行が訪れていたことが、大いに考えられるというわけだ。

※関連記事・・・ 「湯玉」の地勢と歴史について(上)

※関連記事・・・ 「湯玉」の地勢と歴史について(中)

※関連記事・・・ 「湯玉」の地勢と歴史について(下)

最後に末尾の画像は、 前回の日記

の冒頭画像に掲載した”屹立する岩塊”(北緯34度13分23秒)を、ほぼ真西に向かって撮影したものである。

この「鯖釣山」の西麓岸壁に存在する威厳あふれる”立柱石”から見て西方に、天気の良い日には視認できる「沖ノ島」、さらなる遠方には「対馬」と、上の地図にあるように《三点一直線》の太古より大切にされてきた航路があったかと思うと実に感慨無量であり、この大きな転換期に改めて我が先祖の地を訪ねることができ、まさしく有り難き幸せを噛み締める一日であった。

PR

サイド自由欄

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー