全624件 (624件中 1-50件目)

-

又も小休止

復活間もないにも関わらず、小生の諸事情により再び休止することにいたしました。 お許し頂きますよう、お願い致します。

November 5, 2012

コメント(0)

-

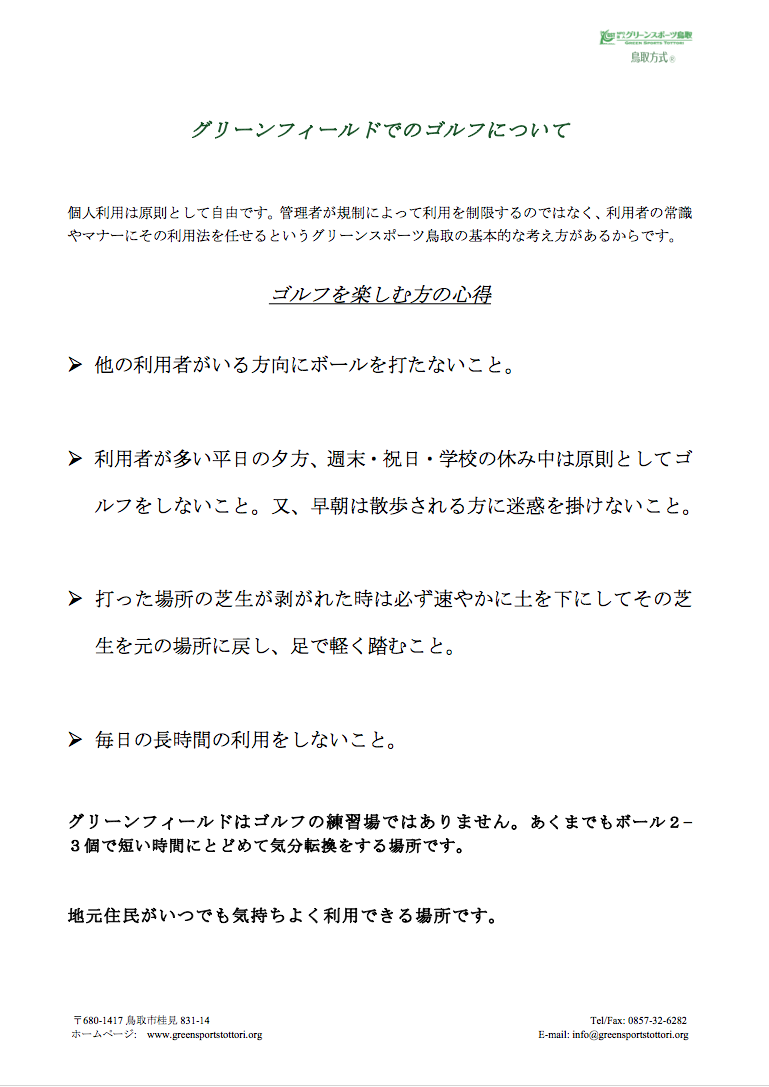

常識を持ってもらいたい

最近はグリーンフィールドでゴルフの練習をされる方が増えている。これ自体は問題ではありませんがその方々の態度に関する苦情が多くなっている。 最も多いのは人がいる方向にボールを打つ、散歩されている人がいても打ち続ける、長時間「練習」をする等。 芝生が剥げた時に直さない人もかなり多い。 グリーンフィールドはゴルフの練習場ではありません。あくまでもボール2−3個で短い時間にとどめて気分転換の為に訪れる場所。 それよりも多数の利用者がそれぞれに気を配りながら利用する場所です。 規制を設けない代わりに利用者一人一人が常識を持って利用する場所である。常識を持たない人に対しては立入禁止にすることもあり、最終手段としてゴルフの練習を禁止にすることもあり得る。 あなた達次第。 まずはこれを読んで下さい。

October 22, 2012

コメント(0)

-

特別にやってやるからだって

基本的な社会インフラが欠けている地域で住民が行政にお願いしたところ、細かい内容を確認する行程あ始まる。 当然1回で結論が出ないので数回会う必要があるが1回目の直後に担当行政から「これは特別に配慮してやっているから、あまり細かい要望を聞き入れることが無理」らしき発言が出た。 ちょっと待て。 納税者である住民の為になくてはならないインフラを整備するのを「やってやる」は無いだろう。 住民から集めたお金を使って、住民の暮らしをよくするのは行政の仕事だろう。特別なことでも何でもない。やって当たり前のこと。 行政は正しく「公僕」と言う。公僕とは「市民の利益に奉仕する」と定義する。 忘れないで下さいね。

October 19, 2012

コメント(0)

-

底辺サッカーに底辺芝生

「鳥取方式®」の基礎概念は至って単純です。利用者のレベルに合わせた芝生を提供すること。 プロ選手が練習や試合をする芝生は最高でなきゃいけないので写真のような至付くせりの維持管理された芝生が条件です。年間維持管理費が1m2当たり1,500円以上です。 でもこの前の週末は地元プロ選手が指導者を務める幼稚園児を含める少年少女向けのサッカースクールが開催された。詳しくはここをご参照下さい。 言ってみれば次世代のガイナーレ鳥取の選手を育てる第一歩となる。 将来はプロ並みの芝生でプレイするようになるかも知れないが今はそのレベルから遠く離れれいる。ここで彼らに相応しい芝生として我々が提案するのはいわゆる「自然型芝生」だ。街中の千代川の東側の河川敷の風景です。 年2回草刈りをする部分 少し上流で月2開始ばかりする部分 ここはポット苗を移植するすることなく、肥料をまくことなく、冬シバを播くことなく、左側の状態から自然に生える草を毎年4月から11月まで月2回芝刈りを続ける、ただそれだけの維持管理で出来たいわゆる「自然型芝生」です。上のプロ級の芝生の維持管理費が年間1m2当たり1,500円に対して、ここは同じく10円です。はい、たったの10円です。 これも立派な「鳥取方式®」の芝生だと思っています。今は6年目となっている底辺芝生の感触はどうだったでしょうかガイナーレさんのブログにも書いてあるように、「芝生の上で思い切りサッカーを楽しんでくれたのではないでしょうか。」 僕はサッカーの専門家ではないが見ていて感じたのは子供たちが身体を投げ出すスライディングタックルをする、倒れながらもパスやシュートをする、倒されても泣くことなく直ぐ起き上がって又プレイに参加する、芝生の恩恵を存分に受けていたように見えた。 大人たちから見て「雑草が多い」とか「総称雑な仕上がりだね」とかのコメントが聞こえてきたのだがこれは土で育った世代の先入観に違いない。 この先入観を次世代に伝授してほしくない。この世代で断ち切りたいので、保護者の方々へのお願い:黙って、子供の笑顔を見て、動きを見て、判断して下さい。貴方が変わらなければ。

October 17, 2012

コメント(0)

-

どれにしようか

通学路でもあり、利用者が多いグリーンフィールドの横を走る道路には街灯がないので今は県と市と街灯の設置について協議している。予算は市で用意しますが実際に設置する一帯の管理責任を持っているNPOから提案をしたいです。 景観、雰囲気、その他の要因を考慮したいのでネットで日本国内で生産・販売されているいくつかの候補者を出そうかと思っているが皆様のご意見をぜひ聞かせ願いたいです。 1 23 番号で投票して下さい。 我々の希望として市役所の担当者と協議して行くつもりです。 ここ10年間、住民と一緒に血と汗を人一倍注ぎ込んだ場所です。行政の一任で決定はさせない。

October 13, 2012

コメント(0)

-

石拾い作業

今のグリーンフィールドは10年前、鳥取県との契約からスタートしましたが今度は隣接する2万平米強の県有地を鳥取県より受入の契約を締結する予定になっております。 10月より芝刈りを始めておりますがかなり大きな石がアチラコチラにあることが分かりました。グリーン フィールドのように安心してご利用頂く為に石拾いを計画しておりますので、たくさんの方のご協力・ご参加をお願い致します。 グリーンフィールド隣接地においてもグリーンフィールド同様、地域住民の憩いの場所としてまたスポーツ振興及び子どもの健全育成に寄与する事を目的に管理して参りたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。 日時 平成24年11月11日(日) 時間 午前9時スタート 場所 グリーンフィールド横

October 13, 2012

コメント(0)

-

イレギュラー?NO 選手が悪い

昨日のアメリカでの野球の試合を何気なく見ていたら、ショートが内野ゴロの処理に入った時のこと。 楽に取れるはずの打球だったがグラブに入る直前で芝生と土の繋ぎ目に当たって、いわゆる「イレギュラー」となり、エラーが表示された。 面白かったのはアメリカ解説者のコメント。 「あの程度の打球が取れなくて、何がプロだ」と非常に厳しい一言。 その通り。 あらゆる可能性に対応できる能力があるのは本物のプロ。 グラウンドや道具のせいにするのは素人。

October 10, 2012

コメント(0)

-

またも悪者になったのだ

割り合わない。腑に落ちない。納得しがたい。 グリーンフィールドを作ってもはや10年になりますがその間中は住民が憩いの場として使って頂いて、又、スポーツ特に青少年のスポーツ環境として土より芝生がいいのを証明したい気持ちを持ち続けています。ここで遊んだ子供達やその保護者が芝生の良さを理解し、子どもが通う小学校の校庭を芝生にする動きにつながることを期待し続けました。 但し、グリーンフィールドは管理団体の傘下スポーツクラブ以外には練習や試合のために貸し出さない方針をもずっと貫いてきた。理由は2つ。その1は上記で示したとおりです。 もう一つは仮にすべての少年団に開放したとした場合は利用が殺到し、自力と自己資金でこの荒れた土地を芝生化した団体はほとんど利用する時間がなくなり、挙げ句の果て、圧倒的な利用過多で3−4ヶ月で芝生がなくなる確率が高いです。 この方針は10年前から変わらず維持しているにも関わらず、昨日はある地元少年野球団が練習を開始していた。それを見た僕が事情を説明して帰ってもらったのですが子どこから見たら「あのおっちゃんが来たら僕らがここで遊べなくなった。意地悪なおっちゃんだ」との印象しか残らないです。 悪いことはしていないつもりですが結局悪者になってしまう。 割り合わない。腑に落ちない。納得しがたい。

October 9, 2012

コメント(0)

-

ご無沙汰致しました。

書き込みが段々嫌みばかりとなって来たので暫く休止していたブログを復活したくなる出来事がありました。 この前の日曜日に県、市、青年会議所,県体協,市のスポーツ施設協会,その他多数の協力者の御陰で地元の校庭が全面芝生された小学校で元千葉ロッテマリーンズの投手の黒木知宏様が野球教室を開催しました。当然芝生の上での教室。未だに日本では野球の場合は特に内野は土じゃないと行けないという考え方が充満しており,それを払拭するきっかけになればと思っての事業でした。 ジョニーさんの指導が素晴らしかった。子供達のやる気を喚起し,引き出し、押し込むのではなく,自然に無理なく技術が向上するやり方に脱帽でした。笑顔が沢山ある中で肝心なところをしっかり抑えていて,ぴりぴりした雰囲気で少年達が楽しくプレイしていた姿がまぶしくて,見ている自分まで気分がとても良かったです。 本人のブログもご覧下さい。 http://ameblo.jp/johnny54-kuroki/entry-11356467168.html 尚,今晩の日本海テレビの夕方のニュースevery日本海の中で6時20分頃からその模様が放送される予定です。 お時間がある方は是非見て下さい。

September 18, 2012

コメント(0)

-

ブログ小休止・Time for a break

振り返ってこのブログをを読んでみると段々書き込みが嫌みっぽく、愚痴が多くなっていることに気付いた。ブログを開始したときはそのつもりではなかった。 なぜそうなってきたかの原因について話をするとますます嫌みになってくるので控えさせて頂くことにする。 ただ、元々前向きで楽観主義なプラス思考の自分であるだけにこれしか書けない自分が嫌いです。 従いまして、暫く休むことにした。 ブログを書かなくたったが芝生化運動は続きます。誠意を持って積極的に取り組む相手(行政、民間クラブや組織等)と一緒に今まで通り自然体て頑張って行く予定です。 On reading back over the blog, it was clear that an increasing number of my posts had become nasty in tone, full of complaints and grouches about various issues. That was not my intention when I started the blog. Any comment on the reasons the blog turned out this way would be no more than a sustained complaint, so I will refrain from any comment. I will say that I do like being the person who can write nothing but complaints, being by nature a forward-looking, optimistic, positive person. I may be taking a break from writing the blog but I intend to continue with the grass project, working closely with partners (government and private bodies and sports clubs, etc.) who engage actively and with sincerity.

March 12, 2012

コメント(0)

-

行政視察を検討されている方へ

「鳥取方式®」による芝生化を研修したくて、鳥取に視察に来られる方が毎年沢山いらっしゃいます。これ自体は有り難い話ですが留意点がございます。 特に自治体の議員視察です。県議の視察の場合は鳥取県議会事務局へ、市議の場合は鳥取市議会事務局へ申し込むケースが多々あります。これは踏むべき手順としては、よくわかりますが、ここで問題が発生します。 「鳥取方式®」の視察の内容については、大きく分けて二通りあると思います。 1つは行政の芝生化に対する取り組み方を研修される視察です。財源や予算の付け方、事業の組み立て方、入札や随意契約で進めるか、NPOとの付き合い方、等々。これら全ては、行政側で受けて、説明するのが筋です。 もう1つは「鳥取方式®」の概念、理念、考え方、施工や維持管理という技術的なこと、等々。これらに関して、行政側が受けて説明されると、間違った認識をされる場合が多々ございます。実際にその例も少なくありません。それは「鳥取方式®」というもの自体が行政側で運営・管理されていないからです。 あくまでも「鳥取方式®」の芝生化事業については、NPO法人グリーンスポーツ鳥取が運営・管理し、「鳥取方式®」という商標登録下で事業展開しているものであるから、直接当会へ視察を申し込んで頂ければ、対応させてもらいます。なお、この手順につきましては、当方としても間違ってはいけないと思い、直接議会事務局に出向き、説明していました。今後はどうかこの主旨をご理解した上で視察をしていただきますようお願いいたします。

February 3, 2012

コメント(0)

-

いきなり大雪・Overnight, this

天気予報は当たらないのは世の常識だけど昨日の「夜半から大雪」という予報はドンピシャリ。 We have got used to weather forecasts not being accurate but last night's forecast for heavy overnight snow was spot-on. 朝起きたら、真っ白となっている庭に犬3匹が喜んで飛び出た。Our three dogs raced outside as soon as they had finished breakfast. 今年13歳となるプリンセス、今日はいきなり2歳の若返っていた。 Princess, turns 13 this year but was suddenly young again. 6才になるちかも初めて家にきた朝も雪だったのを思い出していたに違いない(右の写真)。 Without doubt, Chika (6 this year) was remembering the snow that greeted her when she came to our house the first time (photo on right). 当然ながら最も喜んでいたのは今年2歳になるアリーちゃん。 And of course, our baby, Ali (2 this year) was really excited by the snow. 40cm近い積雪の下で芝生が静かに眠っている。何も気にする必要もありません。空気があり、水がたくさん、凍らないので霜焼けの心配もない。 And beneath the 40cm of snow, the grass sleeps quietly, with plenty of oxygen, plenty of water, and no damage from frost because it is not freezing.

January 24, 2012

コメント(0)

-

芝生と動物・Grass and animals

ある友人が最近東京に行ったときの写真2枚を掲載します。ご覧の通り、目黒区にある公園で、管理責任者の考えでは犬たちが遊ぶことで芝生が傷むので利用者に犬を制限する看板を立てている。鳥取で数十匹の犬が好き放題遊んでいて、芝生が特に傷むこともない「鳥取方式」の拠点となっているグリーンフィールドで遊んでいるからが犬が遊ぶだけで被害を被る芝生がさぞ素晴らしいと思い、その友人が公園に入って見た。 Today I will show you a couple of photos given a friend took on a recent visit to Tokyo. As you can see, the park he visited was in Meguro and features a warning sign prohibiting people from bringing dogs to the park because 'dogs cause damage to the grass'. Being a regular visitor to Greenfield, the starting point of Tottori Style (鳥取方式) and a grass park where many dogs play on a regular basis without causing any visible damage to the grass, he automatically assumed that the grass in this park in Meguro would be amazing. 彼が想像していたのはこの写真のような犬がいつも遊んでいるグリーンフィールドのような芝生だったが、 It is no more than a guess but I suspect he assumed that the grass would be better than this, Greenfield in mid-summer 2011. 想像したのはこれだけど目黒区の実態がこのページの下の方で分かります。 What he imagined was the photo of Greenfield, what he got was the photo further down the page. もう少し A bit further. もう少し A bit further. 犬たちの遊びから守っている芝生はこの状態です。 This is the grass that the staff at the Meguro Ward Park Association have decided must be protected from the damage a few dogs would cause. 本当に芝生に対する認識のレベルが低い、この国は。 The level of understanding of grass really is low in Japan. でも、それは仕方がないでしょうね。生まれ育った環境には芝生があまりにも少ないから。僕みたいに育った家の周辺はこの写真のような芝生(牧草)だったら、きっと今はもっと芝生のことを理解できているでしょうね。 But I guess that can not be helped. There is so little grass where almost all residents of Japan grew up. If they had grown up surrounded by grass like that in this photo (a sheep farm), perhaps then there would be far more understanding about grass.

January 20, 2012

コメント(1)

-

振り返って、そして将来に向けて・Looking back ..... then forward

今日からちょうど8年前の2004年1月15日は僕にとって新しい人生の第一歩となる木曜日だった。 なぜかと言うと初めて断酒会の例会に出席した日だった。断酒会とは自分がアルコール依存症患者であり、酒を断ちたいが一人ではとても難しいので同じ病気に悩んでいて、止めようと思っている仲間が集まり、体験談を話し、聞き、みんなの力を合わせて断ち続けるいわゆる「自助グループ」の一つです。 はい、僕はアルコール依存症患者です。上手に、まともに、問題がない飲み方ができない人間です。恐らく20代からずっと問題のある飲み方をしてきただろうと今は分かっているが自分で認めるのは50歳となる年の成人の日に当たる8年前のこと。 その日から可能な限り木曜日の午後7時からの例会に出席し、自分を素直に話をし、酒を飲んでいた頃の最も忘れたい体験を掘り起こして、それについて自分の気持ちを伝え、他の会員の同じような体験談を聞いて、反省しあい、励まし合い、慰め合い、笑い合い、時には涙も共有しています。 お互いに酒のない人生のよさを再確認する貴重な時間となり、その時間内の電話にも出ない、メールも見ない時間です。 8年間、一滴の酒も口にしていない。死ぬまでこのままでいくつもり。楽かと聞かれると時には楽ではない。酒を上手に飲む人を見ると羨ましく思うこともある。でも、僕と言う人間は楽でなくても上手に飲めない。 だから、これからはまともな人生をくる手段は一つしかない。それは酒を断ち続けること。らくだとか楽ではないとかは問題ではない。 会員のみんなと共有している気持ちは二つ。一つは昔のような惨い自分に戻りたくない。だから最低な体験を思い出す。もう一つは込んでいる自分よりは飲んでいない自分の方が好きであること。 今日も飲まない。ただそれだけ。 Thursday, 15 January, 2004--eight years ago today--marks the first step in my new life. What I mean is that this was the day I first attended a weekly meeting of the Danshukai (similar to AA). Danshukai is a self-help group of people who have accepted that they are alcoholics and who meet once a week to talk about mistakes in their life caused by alcohol, to listen to others' experiences, and to pool their strengths to remain sober. Yes, I am an alcoholic. I can not drink sensibly, without causing problems. I have probably been this way since my 20s but only admitted it to myself on this day in the year I turned 50. From that day on, as far as is possible, I attend the scheduled Thursday evening meeting (from 7PM), talk honestly about myself, try to remember the most shameful things I did when drunk, discuss how I felt then and feel now about that event, listen to similar stories from other members, and together reflect on what we have done, encourage each other, console each other, laugh together, and on may occasions cry together. For us, this meeting is incredibly important, so please excuse me if I do not take your phone calls or answer your e-mails on Thursday evenings. I have not touched a drop of alcohol for eight years. I intend to remain that way until I die. Is it easy? At times it is very definitely not easy. At times, I am intensely jealous of people who can and do drink sensibly. But I am not a person who can drink sensibly. There are two feelings all members share. One is that we do not want to return to the disgusting person we were when drinking. That is why we remember our worst episodes. The second is that we all like the person we are when sober than the person we were when drinking. No alcohol today. Just repeat that mantra.

January 15, 2012

コメント(0)

-

今日の夕方のニュース

短い書き込みですが本日(1月12日)の夕方6時15分から地元日本海テレビで放映されるニュースevery日本海の中で鳥取市での芝生化についての報道があります。 興味のある方是非見て下さい。

January 12, 2012

コメント(0)

-

挑戦か安全か・Challenge or safety?

30年前に遡る話をします。 当時は、母国でフルタイムの仕事を持ちながら通訳の仕事を少しやっていた頃だったが、いろんな事情があり、会社を辞め、ニュージーランドにはもう住みたくない別な事情(犯罪ではない)も重なり、特に仕事のあてもなく日本に来た。 通訳に関してはニュージーランド政府の仕事も引き受け、母国ではトップ3に入ると言われる程の腕前で、独立して仕事を見つけようと思ったら出来ていた。30歳になるかならないかの頃、自分は、とにかく挑戦する気持ちが旺盛で、英語・日本語の通訳をするならば、殆ど競争相手がいないニュージーランドでトップ3と言われてもあまり意味がないと思っていた。 自分の得意分野では、一番厳しい競争がある場所に行き、そこで自分の実力を確認したかった。確かに、あまり競争がない母国に残れば、目立つ活躍は出来るが、安全第一という選択が自分の性分には合わなかった。 東京では最もレベルの高い通訳が多くいるだろうと思い、「ここで自分を試し、ここでもトップ3に入れたら、自分は本物だと確認できる」という挑戦に出た。 どうしてこれを書くかと言うと、日本のプロ野球選手が米国のトップ球団からオファーがあり、金額的には問題ないけど「控え選手扱い」と言われ、本人が試合に出られなければ行く意味がないと言う結論を出す。結局、日本に帰って来て、日本でプレイする。つまり、安全策を取った。彼の決断は尊重できるが、俺には合わない生き方だと思う。 俺ならば、向こうの条件を取りあえずのんで、米国に渡り、必ずその球団でスタメンになるプレイをするだろう。 We start about 30 years ago. At the time, I had a full-time job but was doing some translation work on the side. I decided to leave the company for various reasons not needing to be stated here and at the same time decided that I did not want to live in New Zealand any more (this is a longer story), so I packed my bags and headed for Tokyo. As a translator, I was good enough to be asked to do work for the NZ government on occasions and was rated in the Top 3 over there, so I could have gone free-lance and made a decent living if that had been my decision. However, I was driven by a sense of challenge at the time and somehow did not feel that being rated in the Top 3 in a country where there was very little meaningful competition. I wanted to go to where competition was the most intense and test my ability. Clearly, remaining in NZ and being renowned as one of the best among very low competition was one option but it ran counter to my character. Tokyo was where the level of the competition would be at the highest, so this was where I wanted to be. Making the Top 3 in Tokyo would be proof that I was genuinely good. I wanted that challenge. Why am I telling you this now? I read recently in the news about a professional baseball player who had longed dreamed of testing himself in the US major leagues. Under the posting system, he negotiated with the Yankees. He was happy with their salary offer but not with the proposal that he would be a bench player, only to get game time when the first-choice player was badly out of form or injured. He decided that the lack of guaranteed game time made the offer meaningless, so came back to Japan and returned to his original team. He opted for safety first, a decision I respect but not one I would have made. I would have accepted the offer, gone to the States, and played and trained so damned well that the manager had to name me as his first-choice player.

January 11, 2012

コメント(0)

-

明けましてお目出度う御座います

年末年始はさぼっていたブログを今日から再開します。 まずは今年をどうしたいかは至って単純です。 素直を最優先にしたい。芝生化は本当に誠意がある相手としか付き合わない。嫌み・嫌がらせ・恨みは全て無視。芝生の上で遊ぶ子供たちの笑顔だけを見ながら一年間過ごしたい。その笑顔が芝生化に取り組む十分な理由として認めない人間を説得しようとしない。 田舎に来た目的は都会のごちゃごちゃして時間ばかりに追われる生活のおさらばしたい気持ちがあったからです。 話が全く違うけど、年末の花園高校ラグビー大会をちらっと見たけどやはり頭に浮かぶのはこの学生が一年間強いられていた尋常ではない練習です。優勝監督にインタビューの中に「この3年間は80連勝」という話が出たが恐らく試合がない日はほとんど間違いなく練習しているでしょう。 母国ニュージーランド(世界1のランキングと同時にワールドカップ優勝チーム)の強豪校では3月半ば~8月までの期間に15~20試合程度しかやらず、練習は3月から8月まで、週2回だけです。 回数が少なく、1回の時間は短く、楽しく、怪我が少なくラグビーが出来て、それに世界最高のチームを作り出す。 片方が年中気違いのような練習をして(期間、回数、時間)、選手の半分近くが外国生まれになっても世界で対した実績を残さないチームしか作れない。 選ぶのは貴方たちです。

January 9, 2012

コメント(0)

-

またクライストチャーチ

今年に2月クライストチャーチが大きな地震に襲われて多数の死者が出た後は数千回の余震があったものの被害が出るものはなかったので住民が年末に向けて取りあえず安心していたところ、今朝はマグニチュード6前後の大きな余震が起きた。 少し前に親父と連絡が取れて、一応みんなが無事だけどもういい加減に終わりにしてほしいという気持ちだけが強く残っている。 安心しました。

December 23, 2011

コメント(0)

-

大人よ、見習え・Adults, learn from your children

校庭芝生化への反対理由として未だに払拭しきれていないのは野球関係者からの芝生だとイレギュラーが発生し、やりにくいからとの主張。そもそもイレギュラーとは何か。ボールが予想外の動きをするから守備が対応できないと解釈している。 先月のフォーラムでは元プロ選手で大リーグも経験済みの小宮山さんが「芝生でやる方が上手くなる」との発言が報道されてもなおも内野は土であるべきと信じている関係者が多い。 先日は鳥取市内の某小学校で校庭芝生化の研究をしている5年生数人が先生たちと一緒にグリーンフィールドに来て、自分たちで芝生の感触を体験し、芝生化についての質問をしていたときの話。 当日は寒くて、雨が結構降っていた日だったが質問が終了し、野球ボールでちょっと遊ぼうかと僕の提案に「芝生だとやりにくい」とか言って学生が最初は渋々だった。 少しやり出したらすぐ調子が出てきて、高く放ったボールや地面すれすれに投げたボール、ワンバウンドでくるボール、芝生が濡れていて低く滑るボールなどなど何の問題もなく対応するようになり、最後は大人たちが雑談している間は走り出して、自分たちで考えた遊びに夢中になっていた。 見ていると滑って転ぶ子もほとんどいなくて、時々転ぶことがあってもすぐ起き上がり遊びを続けるなど、冷たい雨や風にも関わらず聞かなくても全員がとても楽しいことがすぐ分かる。 終わったとき、息が上がっており、ホッペタが真っ赤くなり、全員の目がくるときと全く違う輝きを発していた。 When they finally stopped playing, they were all out of breath, their cheeks bright red, and their eyes were shining in a manner totally different to when they first arrived. 「野球は芝生だとできないと思うか」と改めて聞いたら大きな声で出来ると叫ぶように答えた。 野球関係者、聞こえましたか。 One of the most persistent reasons more frequently raised when opposing the use of grass in school grounds is that offered by baseball coaches, namely that there will be an increase in irregular bounces by balls that make it difficult for fielders. Despite comments by a former major leaguer, Komiyama, when he visited Tottori recently to the effect that playing baseball on grass raises the skill level of kids, some baseball coaches still cling fervently to the belief that the infield must be dirt. A group of local 5th graders who are studying the pros and cons of grass visited Greenfield to experience grass for themselves and to ask me some questions. The weather was cold with driving rain, so when I suggested that we play around with a baseball once the questions were all finished, the kids were far from positive in their response. It did not take long for them to get into the game, and soon they were all dealing very comfortably with balls thrown high, balls skidding off the wet grass, balls bouncing once before they caught them, and balls sliding in low and fast. Even after I took a break to chat to the teachers, the kids continued with their games, by now running all around the park. Hardly any of them slipped and fell, those that did fall over got straight to their feet and continued playing, and it was obvious how much fun they were having despite the wind and rain. In response to my question as to whether it was possible to play baseball on grass, they screamedYES, YOU CAN Coaches, did you hear them?

December 11, 2011

コメント(0)

-

断って(たって)よかった・So so so glad I stopped

何を断ったか言うと酒だ。もうそろそろ丸8年になるがその間一滴の酒も飲んでいない。 家庭が平和、妻が幸せ、節約したお金で家も改装できて、健康状態もよし、くだらない失敗もなく、本当にいいこと尽くめだ。 でも今日は特に断って良かったと思うことがあった。20代前半の若い知り合いから電話があり、「実は俺がアルコール依存症だと思うけどちょっと話を聞いてくれないか」。週1−2回今日は控えめに飲むと決めた日でも記憶がなくなり、始発の電車で帰るはめになり、二日酔いがひどくて仕事を休むこともあり、好きなスポーツの練習もさぼることになり、友達関係がぎくしゃくしたり、誰に相談したらいいかも分からない、アルコール依存症患者にとって自分の過去を振り返る内容だった。 近くの断酒会を紹介して、後はいつでも電話くださいと励まして電話を切ったが彼が偉い。まだ20代の前半で自分がそうだと気付いて、人に相談して、助けを求めている。僕の場合は同じ年齢で恐らく既に問題のある飲み方をしていた可能性があるが少なくても30代ではひどい飲み方に変わっていたにも拘らず自分がアルコール依存症であると認めたのは50代直前だった。 その期間は色々なものを失い、人々に傷をつけ、失敗もし、損もした。でも今は自分の努力で数年間酒を立ち続けていることでこれからの若いやつの少しでもいいから力になれるようになった自分を褒めたい。 What have I stopped? Drinking. I have not touched a drop of alcohol for nearly eight full years. My home is calm, my wife is happy, we have reformed the house significantly, my health is better, I have made almost no stupid mistakes, it is really a win-win-win-win-win situation. Today, I realised just how glad I am to have stopped drinking. A young acquaintance in his early-20s called to ask my advice on his drinking, which he feels is in dangerous territory. He told me that on 1-2 occasions a week he finds himself catching the first train home despite having been determined to have only a couple of drinks when going out the previous evening, he finds his work is suffering because of brutal hangovers, he skips training at the sport he loves, his relationships with friends are suffering, he does not know in whom he can confide. It was like a trip through my own past. I introduced him to the nearest chapter of the self-support group that has helped me stay sober for eight years and hang up, telling him that he could call me at any time, when I realised just how amazing this lad is. He has recognised at a young age a serious problem he has, has asked advice, and is seeking help, whereas at the same age I was already showing signs of having problems with alcohol, was a serious alcoholic in my mid-30s, but would not admit it to myself or anyone else until just before my 50th birthday. In that period, I lost many things, hurt many people, made many mistakes and many losses. But now, merely by stopping drinking for several years, I am in a position in which I am able to offer some help to a young lad just setting out on his life journey. I would like to pat myself on the back, and say well done.

December 5, 2011

コメント(0)

-

ポット苗注文受付開始

御存知の通り、「鳥取方式®」の基本理念はそれぞれの場所に一番適した施工方法を提案することです。ホームページの「鳥取方式とは」にその4通りの施工方法の説明が掲載されております。 最も適した施工法の判断が必要ですので、先ずは「お問い合わせ」メニューの中の「芝生化相談依頼の方」をできるかぎり詳しくご記入頂くよう、お願い致します。 この情報に基づいて、判定をご連絡申し上げます。ポット苗が適しているとの判定がある場合のみ、ポット苗の注文を受け付けますので、必ずご記入下さい。 苗の注文フォームに判定を記入する必要がありますので判定を頂く前に発注をしないで下さい。判定がない場合は受け付けることはできません。 なお 本日よりポット苗の注文受付開始致します。納品が来年の6月になります。 しつこいようですが 「芝生化相談依頼の方」を先に記入して判定をもらっていない場合は注文は受付拒否になります。例外はありません。

December 1, 2011

コメント(0)

-

嬉しい進歩

ラグビークラブで毎年の交流試合相手となる高知の軍団と週末また試合をした。試合がそれぞれの地元で交互にやっており、今回は高知までの遠征だった。 かなり有名な運動公園の多目的広場での試合。実言うと6年前も4年前もこの多目的広場で試合をしたが管理基準があまりよくなく、コウライシバであるのみならず、冬シバを播種せずに冬に試合をするので、さほど気持ちが良くない。 相手チームのメンバーが皆凄くいい奴ばかりなのでそいう意味では試合も試合後の交流もとても楽しいけど、肝心の芝生があまりよくないので少し楽しさが薄れる会場だ。口うるさい自分なので必ず「ふゆシバをどうして撒かないのか」と聞いて、その理由も説明していたが前回も同じままだった。 でも、土曜日の昼頃会場に到着すると何と冬芝も播種され、明らかに水遣りもされ、施肥もされており、鮮やかな気持の良い一面で今までよりも数倍楽しく試合が出来た。 このように底辺での芝生に対する認識が広まり、 利用者優先な維持管理体制になっていくグラウンドが増えるのはいいものだ。 高知の皆様、今年も素晴らしい試合とおもてなし、有難うございました。ちなみに、試合結果が27-24で湖山RFCの勝利で、連勝記録がまだ中断していない。今までにない少ない点差なので来年はちょっとやばいかな。 来年の来鳥を心よりお待ち申し上げます。

November 29, 2011

コメント(0)

-

確認・Just to be clear

最近はあちらこちらで校庭芝生化についてのフォーラムや研修会が開催されて、このようなフォーラムにグリーンスポーツ鳥取が直接関わっていない場合は「鳥取方式」についての説明がなされているという話をよく聞くが気になることがある。 昨日、やはりそのようなフォーラムに参加した人から聞いたのだが土壌改良材の導入を勧める内容の説明があったがグリーンスポーツ鳥取ではこれは導入しないのにこのような説明を聞いてびっくりしたという相談があった。 皆様に伝えたいことがある。どこかのフォーラムや研修会で「鳥取方式」の説明の中で納得できない内容があるときは必ずグリーンスポーツ鳥取に連絡して確認して下さい。 ホームページからでもいいし、電話でもいいです。そのとき、疑問を感じる内容を発表した人の名前や団体名をしっかり教えて下さい。先方に是正を要請する必要が発生することもあります。 「鳥取方式」に関しての誤解を避けたい。疑問があるとき、確認しましょう。 I am just a wee bit concerned about explanations being offered at some of the forums and study sessions discussing the conversion of school grounds to grass being held very frequently nowadays, especially when Green Sports Tottori is not directly involved. In fact, a person who attended one such forum discussing the "Tottori Style" recently called me to say he had been surprised to hear the speaker recommend the use of soil additives, knowing as he did that we do not actually recommend soil additives. What I want to tell all readers is that if you happen to attend any such event and have some doubts over any explanation of "Tottori Style" given there, please contact Green Sports Tottori for clarification. Contact us either through our Home Page or by phone. We want to avoid misunderstanding, so if you have doubts, please check.

November 28, 2011

コメント(0)

-

最高のお知らせ・Great news

週末は東京に妻と二人で行ってきた。鳥取のラグビークラブがYC&ACでの定期戦があり、土曜日の午後は山手に行って、関東在住の助っ人の助けもあり(皆、本当にありがとうございました)、豪雨・暴風という最悪の気候の中でのラグビーをした。やはり、いいよね。正面からの体当たり、ぶつかり合い、取っ組みあいが楽しくて、雨なんかクソ食らえだった。 夜は妻の二人だけで隣のうるさく下品なお上りさんを除けば静かな夕食を食べ、そのあとはマッサージをしてぐっすり寝た。 日曜日は犬不在の静かな朝を迎え、いつもとぜんぜん違う贅沢な時間を過ごし、好きな店でキャンドルホールダーやらを買ってから日本橋にあるマンダリンオリエンタルホテルで香港を思い出す飲茶をこれも又お上品でゆっくり食べた。香港で食べる飲茶は主にシティーホールだった。今はかなり綺麗になっているが当時はちょっと汚くて、すごくうるさくて、ワゴンで運んで来る飲茶を手振り身振りでお願いして、数人で食っていた時と全く違うけど味はいいですよ。 地元に帰って来て、朝まだ暗い時に電話で起こされたけど出てみたら、姉の叫び声で目がしっかり覚めた。 無罪 無罪 無罪 今日から始まる3年以上前から準備していた姉の訴訟で初日の午前中の双方の冒頭陳述直後、証人はまだ呼ばれていない状態で、裁判官がすぐその場で判決を出したという知らせだった。 兄まで駆けつけて、僕が明後日大阪からビデオリンクで証言する予定だったがその必要もなくなり、ちょっとした費用の支払い義務があるが政府側が求刑していた懲役がない、前科が付かない、今日から生活に戻れる最高の判決。 これならば朝早い電話が許される。 お姉ちゃん、やったね。お目出度う。 We spent the weekend in Tokyo, me to play rugby with my club team at YC&AC and my wife catching up with friends. The rugby was played thanks to the help of several mates and ex-member of our club now living in the Kanto region (thanks to you all) and was in the worst possible conditions: driving rain and strong winds as the temperature dropped sharply. All that aside, we all had a raging time, loving every hard hit and fierce contact. I met my wife later for dinner at a very very nice French restaurant, spoilt slightly by the noisy couple at the next table, then it was time for a massage to ease the bruised muscles and a good night's sleep. Sunday was a relaxed day, breakfast without three dogs tearing round the room demanding to be made a fuss of, buying some rather unusual candleholders not available here in the boondocks, then dim-sum lunch at the Sense Restaurant in the Mandarin Oriental Hotel. This was a totally different experience to the dim-sum we used to enjoy at the City Hall in Hong Kong, a noisy, rumbustuous place where you yelled for the wagons and ordered dishes directly from them. Sense is all calm and quiet, but the food was exquisite. Back home and we were woken by an early phone call. When I picked up the receiver, all I could hear was the sound of my sister screaming DISCHARGED WITHOUT CONVICTION at the top of her voice. What she was trying to say was that the verdict in a case brought against her by the NZ government and for which we had been preparing for for over three years had been handed down by the residing judge after he had heard the opening arguments by both lawyers, on the first morning of the trial and before he had heard any witnesses. Our elder brother had made the trip to be there and I was scheduled to give witness via a video link on Wednesday, but this was all to prove unnecessary. She has to pay some charges and fees but there was no fine or prison sentence as demanded by the state prosecutor, so my sister walks out of court with no criminal record, free to return to her life immediately. That is the sort of early-morning call I do not mind at all. Congratulations, sister. We did it!!!!!!

November 21, 2011

コメント(0)

-

今日の相談

芝生化事業をすすめる中で様々な相談・質問を受けるが今日の件を紹介したい。 某県が住民(特に子供達)のための2,000m2前後の芝生広場を2~3年前に整備して、その維持管理を市に委託しているのが背景。どの程度の利用があるかは未定だが子供たちが結構楽しくあそこでサッカーの練習をしていると言われた。 問題は芝刈り費用を削減したいが直接そうだと言えないので「利用される住民の皆様に協働で管理できれば理想だ」という名目で主に小学生のサッカー少年が練習前に芝刈りをさせることを検討していて、子供たちが安全んい使える芝刈り機を推薦してもらえないかという相談の電話が入った。 県立図書館から本を借りる小学生にまずは床掃除、窓拭き、昨日返還された本を本棚に戻す作業をその子供達にさせることも検討しているかと僕に質問に対して「検討していない」という回答が帰ってきた。 いつもの疑問だがなぜ芝生になると別扱いをしたがるでしょう。他の公的施設では利用者が先ずその施設の維持管理作業をさせられてから利用する場所がないじゃないですか。 芝生のみならず、公的施設を継続的に管理できる予算がなければ、最初から作るべきではない。 住民にとって必要なサービスだと思っているならば、継続的な維持管理に必要な予算を確保する。 そのサービスを提供する公務員の給料に必要な予算を確保すると同じように。 難しい話ではないと思う。

November 16, 2011

コメント(0)

-

ここしかないじゃないか!

グリーンフィールドの芝生が今とてもいい状態で、昨日のラグビーの練習が大人数で大変楽しくて実りの多いものだった。グラウンドいっぱい走り回り、フォワードとバックスの連携も確認でき、いい汗をかいた。 やはり、地域密着型スポーツクラブにとって自分たちが専用できる練習場所があるのはいいものだとつくづく感じていた。 問題は我々が練習を始める前に近くの大学のサークルに所属する学生10数人がサッカーボール数個持参で小人数グループに分かれて「練習」に見えることをやっていた。 グリーンフィールドの用地を借りている条件の一つは整備費は全て自己資金で賄う一方、傘下スポーツクラブのチーム以外のチームや団体に貸し出さないことが認められているが彼らが恐らくこれを知らないだろう。 学生にグリーンフィールドの事情を説明して彼らがやっている練習はだめで、帰ってもらうよう頼んだら、ちょっとした議論になったのだ。話が長くなるので省略するけどその中で気になることだけ紹介する。 学生の一人がここが使えないと言われたら、「だって、使える芝生はここしかないじゃないか」と反論した。実は近くに一年中練習や試合に利用可能な県立布施運動公園(通称:コカ・コーラウエストスポーツパーク)があることを知らないのは別問題としておいて、住民が求めている設備がないのは半ば俺の責任であるかのように言うこの学生の発言にさすがに頭に来る。 「自分で大学に言いなさいよ。自分で他の場所を探せよ。何でもかんでも俺のせいにするのよ。それよりもグリーンフィールドの使用条件を守れよ。それが社会の常識というもの」を言い残して練習に戻った。

November 14, 2011

コメント(0)

-

刺激を感じないまま

仕事が面白くてやっている人が少ないのがよくわかる。毎日が似たような書類の整理や処理・電話の問い合わせへの応対・上司への報告等々。このような環境で仕事に刺激を感じろという方が無理かもしれない。結果としてロボットのような人間になり、ただひたすら上記の仕事をこなすだけが「いい仕事」となってしまう。 最近訪れた某中央省庁の鳥取支局の課長が まさしくもこのような人だった。河川敷の管理を担当していて、中央省庁からの指示で河川敷の平の部分を写真のような「自然」に戻し、特に防災上問題はないと思っている。 ここから100m程上流の部分は5年前から定期的に芝刈りをしている部分が 景観、ゴミの激減、住民が利用できる芝生公園として様々な面で県外からの視察に来られる方々が凄く感激する程いい状態の芝生に仕上がっている。写真でよく分かると思う。 が某省庁の担当者に来年からの体制について話をしたときはきれいになっていることに対する感想を聞いても表情が変わらない、住民の観点で判断してどう思うかを聞いても表情が変わらない。河川管理責任者がこの変わり様を見て感激しなければ一体何に感激するだろう。 それとも 人生そのものに感激を感じない人間になっているのか。 もしそうだとすれば、可哀想な人だね。

November 12, 2011

コメント(0)

-

念のため・Just to be clear

これから個々の住民が耳にすることが多くなる表現「鳥取流緑化スタイル」がグリーンスポーツ鳥取が発案し、提唱している「鳥取方式®」と何の関係もありません。 'Tottori grass style', an expression residents of this city are likely to hear more and more often from now on, is not related in any manner or means with 'Tottori Style®', developed and promoted by Green Sports Tottori.

November 7, 2011

コメント(0)

-

心境報告・State of mind

先日開催された県・市・青年会議所・県体育協会の芝生化アカデミーが11月と思えない天気にも恵まれ、野球解説者の小宮山様の素晴らしい講演と関係者の皆様のお陰で想像以上の大成功を納めたことを報告したい。 イベント前日の交流会ではここ数年間の活動の中で知り合ったいろんな方々との再会もあり、ブログやネット上でしか交流がなかった「知り合い」にも初対面ができて、その後の非公式交流会(飲み会)も半端ではない盛り上がりだった。 当日は朝からの視察でまず行った場所がグリーンフィールドで、その日は地元住民が企画したフリーマーケットが開催されていた。県外から来られた視察の参加者が人の多さ、活気、芝生の中まで全く誰もが気にも止めないで平気で車で乗り入れる様子、湖山西住民にとって芝生が完全に生活の中でごく当たり前になっていることに衝撃を受けた模様だった。ニュージーランド生まれ育ちの僕がここ数年間訴え続けていることがここでは実施されている。嬉しかった。 午後いっぱいのイベントで小宮山さんが野球と芝生についての講演、その後は小宮山さんを交えて現役小学校の校長先生は校庭が芝生になっての効果についてやこれからの芝生化に対する必要な姿勢を話し合ってその場を盛り上げた。 でも今日はこの話をするつもりではない。 僕が初めて来日したのは37年も前であり、実際に在日年数が 26年以上になる。数年前は永住権を取得し、恐らく日本で骨を埋めることになるだろう。最愛の妻と一緒に自分たちが気に入るように家を改装し、可愛い犬3匹と騒がしい都会生活から遠く離れて、田舎で静かに生活を楽しみたい。 友人や知り合いからいつかは日本人に帰化をしないかとよく聞かれることだけど、現在の永住権での生活と帰化して日本人になる生活の何が違うかを当然考えたことがある。永住権では仕事を変えるときはビザの再申請は不要で、普通の日本人と同様に税金を納め、住民サービスを受け、特に不自由はない。帰化する唯一の利点が永住権では5年に一度更新しなければいけない再入国許可までが不要となる。 や、もう一つの違いがある。永住権では参政権がない。国会選挙にも地方選挙にも投票する権利もなければ、立候補する権利もない。だから、自分の税金が議員の給料に使われているにも関わらずその議員にどんなことでもお願いする権利もない。 その権利欲しさに帰化するつもりはないです。性格、物事に対する考え方、取り組み姿勢、その他諸々の今の自分がいるのはニュージーランドで生まれ育ち、その国特有の精神・性格・特別な「何か」が深く自分の一部になっているからだとほぼ毎日感じずにいられないでいる。 僕以外に帰化された数多くの方々は恐らく違うと思うのだが僕の心の中では帰化するというのはこのすべてを否定することになるという気持ちがある。自分の最も大事な肝心な部分を心から抉り取る程のことだと思う。 だから、自分が選んだ国日本で一生投票も立候補もできないまま生きて行く決意表明をします。 The Grass Academy staged a couple of days ago in conjunction with the local governments (prefecture and city), the Junior Chamber of Commerce, and the Athletics Association was blessed with magnificent weather and a thought-provoking address by a former baseball star Mr. Komiyama. Thanks to the efforts of all involved, the event was a stirring success. At the informal party held the previous evening, I was re-acquainted with some people who I had met through the grass project and even met some for the first time after numerous 'conversations' over the Net and blogs. Both the party and the subsequent second session were highly entertaining. The grass tour on the main day started at Greenfield, where the local residents were staging a Flea Market from the early morning. The many out-of-state participants in the Grass Academy were astounded not only at the large number of people attending the flea market and their pulsating energy, but also at the total nonchalance with which people were driving their cars right into the middle of the grassed area, proof beyond anything I could say that for the residents of West Koyama, grass was just another totally-natural part of their life. This is the sort of approach I have been trying to spread for the last several years and to see it actually happening made me very happy. The afternoon session lacked nothing in excitement, with Komiyama-san telling us all how natural grass is far better for baseball than dirt or artificial turf and then me and the headmaster of a local primary school with a grass playing field joining him in a free discussion about the positive effects of grass and what is needed to promote its acceptance from now on. But that is not what I wanted to talk about today. I first came to Japan 37 years ago and have lived here for more than 26 years. I acquired permanent residence several years ago and will die here. All I wanted when I left the hustle and bustle of the big city was to live a quiet life in the countryside with my wife and our three dogs, gradually reforming our house into exactly what we wanted. I am often asked by friends why I do not naturalise and become Japanese and I have naturally thought about the potential benefits of living as a permanent resident and of living as a Japanese citizen. With permanent residence, I do not need re-apply for a visa whenever I change my job, I pay taxes just as every other Japanese resident, I receive the same services from local government, and find no specific disadvantages. The only benefit of naturalising is that I would no longer have to renew my re-entry permit once every five years. I am wrong, there is one other difference. Permanent residents may not participate in politics. I can neither vote in local or central government elections nor stand as a candidate in any such elections. Thus I do not have the right to make requests to government councillors whose salaries my taxes help pay. That said, I have no intention of naturalising in order to acquire those rights. Not a day goes by when I am not aware in some manner that my character, way of thinking, and approach to life and business is to a very large degree formed and influenced by the fact that I was born and brought up in New Zealand and that the character, spirit, soul, something unique about that country permeate me very deeply. I do not presume to speak for all the many people who have naturalised to become Japanese but naturalising would to me symobolise my denial of those elements of myself that are based in New Zealand, elements that are totally integral to me. Thus, I state clearly to all interested parties, I intend to live my life without the right to vote or stand in any elections in my chosen land, Japan.

November 5, 2011

コメント(0)

-

NHKでの特集

グリーンスポーツ鳥取が進めている「鳥取方式」についての特集が今週末の29日(土)の午前7:30からの「おはよう中国」の中で放送される予定になっています。 又、28日金曜の夕方、鳥取県内のみのローカルニュース”いちおしNEWSとっとり”の中でも、同じリポートを放送することになりました。 時間がある方が是非ご覧下さい。

October 26, 2011

コメント(0)

-

最後まで立っていられたのは・Last man standing

誰もがオールブラックスの圧勝だと言われたワールドカップの決勝戦が最低点数と点差の最後の一瞬まで息抜きが出来ない試合となった。フランスの気迫、底力、勝利への執念、雪辱したい気持ち、3回目の決勝進出で念願の初優勝に対する思い、そのすべてが見事に集結していて、本当に素晴らしい試合をした。脱帽です。 周りが圧勝だと安心している最中でも僕自身がおそらくこんな展開になるだろうとずっと思っていた。 対するオールブラックスですが1987年開催の初代大会以来優勝から遠ざかっている。その間の世界ランクが常に1位、悪くても2位であり、特に今の監督が就任中の勝率が88%と驚異的でありながらも前回大会で同じフランスの手で準々決勝で敗退している。 それに世紀のプレイメーカー(10番)のダニエル・カーターが大会中に怪我をしている、その控えも怪我している、控えの控えも昨日の試合中に怪我をし、何と11月からイングランドのクラブでのプレイが決まっていて、荷作りを始めている選手で2ヶ月前から全く試合にも出ていない控えのひかえのひかえの控え選手が途中から入る有様。 でもいいんです。全てがいい。何も問題ありません。史上最低の点差である1点で我が国代表オールブラックスが24年ぶりにワールカップで優勝したのだ。 名実共に世界一だ。気分がいい。今日はゆっくりしている。 The final of Rugby World Cup 2011 defied the overwhelming majority opinion that it would be totally one-sided to end up as the lowest scoring final and the final with the smallest points difference between the two teams. It was a match in which you could not tear your eyes from the screen until the final second. France brought a magnificent combination of commitment, power, a raw desire for victory, the need to prove themselves, and the will to win this their third final. They were marvelous opponents and I salute them. I never for a second adhered to the consensus that the All Blacks would win easily and always predicted a close, tight match. And the All Blacks. They have not won the World Cup since the 1st tournament way back in 1987. During this period, the team has almost always been ranked #1 or #2 in the world, and during the eight years under the current coach has a staggering win-loss ratio of 88%. Yet the team was kicked out of the previous tournament by -- wouldn't you know it -- France in the quarter-finals. Not only that but Daniel Carter, the ABs' 1st five-eight and playmaker widely considered to be the best in his position in AB and perhaps rugby history, was injured during the tournament, his back-up was injured, the replacement was injured in the final, and a player who had previously represented the ABs but has signed a contract to play for a team in England from November and was getting ready for his move, who had not played a single match in the last two months, was forced to take the field in mid-first half. But that is fine, it is all fine, there are absolutely no problems with any of that. The All Blacks won the World Cup for the first time in 24 years, albeit by the smallest margin in World Cup history. My country is now truly #1 in the world. I feel so good. Today I shall rest.

October 24, 2011

コメント(2)

-

そして2チームとなった・And then there were two

ラグビーワールドカップ2011が日曜日の決勝戦のみとなって、母国ニュージーランド代表オールブラックスが4大会ぶりの決勝進出を果たした。1995年大会は決勝には出たもののマンデラ大統領をが率いる南アフリカに延長戦の末、涙をのんだので、優勝は1987年の初代大会以来なんと24年間遠ざかっている。 24年間のほとんどの間世界ランクは1位か2位であるにも関わらず、優勝はできていない。なぜだかが謎の中の謎である。選手が揃っている、指導者の腕がいい。でも勝てない。 日曜日の決勝戦の相手は24年前のときと同じフランスだ。一発勝負に試合にめっぽう強い相手だ。前回大会での準々決勝で負けている相手だ。その数ヶ月前の試合で61−10でオールブラックスが圧勝していたにも関わらずだ。その大会までの2年間の勝率が驚異的な88%であったにも関わらずだ。 じゃ、なぜフランスに負けたのかと聞かれると「一発勝負で相手がオールブラックスだとそれまでと全く違うテンションで試合をするから」しか言えない。 放送が午後5時から。長い一日になりそう。ああああああ、勝ってほしい。優勝してほしい。 期待しないように努めているが恐らく日曜日一日は落ち着かないだろう。 All we have now is the final match of the Rugby World Cup 2011. The All Blacks (ABs), national team representing my home country New Zealand, has made the final for the first time since 1995, which they lost. The All Blacks actually have not won the World Cup since the very first tournament, all the way back in 1987, 24 years ago. For most of that 24 years the ABs have been ranked either 1st or 2nd in the world, yet they have not won the World Cup. Why this is so is just one of those mysteries. We have quality players and quality coaches. But we can not win. The opponent on Sunday is France, the same as 24 years ago. France performs well in one-off matches. It was France that knocked the ABs out of the 2007 WC in the quarter-finals. Despite the fact that the ABs smashed them off the park by 61-10 only a few months earlier. And despite the ABs boasting a magnificent win-loss ratio of 88% in the two years leading up to the World Cup. If I had to answer the question of why we lost to France in 2007, I guess my only answer would be that France has the ability to raise its game to a different level in one-off matches, particularly against New Zealand. Kick-off is at 5PM. It is going to be a long day. I want the ABs to win so badly I can taste it. As much as I try to tell myself not to anticipate a victory, I sense that I will be unsettled all day.

October 21, 2011

コメント(0)

-

一週間の猶予・One week's reprieve

強敵オーストラリアを圧勝し、16年ぶりに決勝進出を果たしたオールブラックスだが主力選手のソーンが試合後に第一声が素晴らしかった。「俺たちがまだ何一つ達成していない」って。その通り。23日の決勝戦に勝って、24年ぶりの優勝が確定した時点で初めて目的達成となる。 それまで落ち着かない日が続くだろう。ほかのことに没頭して置こう。 で今日は言いたいことがある。近くの小学校の5年生がグリーンフィールドに遠足し、数時間いろんな遊びをしていた。事前に連絡があり、ちゃんと承諾しているから問題はないが問題はいる間に起きたこと。 というより、起きなかったことが問題だ。 気温が25℃前後で雲一つない完璧な天気で裸足で柔らかい芝生の上で走り回るのに申し分の無い日だったにもかかわらず学生と先生たち全員がずっと靴を履いたままだった。芝生のよさを肌で感じる絶好の機会を失い、学校に帰って行った。 なぜ裸足になろうとしなかったか。先生が指示しないから?子供たちがなりたくないから?分かりません。理解不能。またもアリス気分になる一日だった。 Well, the All Blacks dominated their highly-feared opponent, Australia, and have progressed to the final of the World Cup for the first time in 16 years. One headline the next day was highly appropriate: Brad Thorn, a key player, was quoted as saying "We have achieved nothing yet". Damned right. When, and only when (if?), we beat France in the final on 23 October and lift Bill, then we can claim to have achieved the team's objective. I will be unsettled and unable to concentrate until then so will have to find something to focus on over the next few days. I have an issue today. The fifth grade at a local primary school came to Greenfield for a school excursion today, all above board as the teacher had contacted me in advance. No problem so far. The problem lies in what happened while they were there. Or rather, what did not happen. The temperature was around 25C, not a cloud in the sky, and the sun shining, a perfect day to run barefoot on the soft grass of Greenfield. Despite that, neither the students nor the teachers removed their shoes for the several hours they were there. They returned to their school without taking advantage of a perfect opportunity to experience the joy of being barefoot on grass. Why did they not take off their shoes? Did the teachers tell them not to? Did the students not want to? I have absolutely no idea. Today I feel like Alice.

October 18, 2011

コメント(0)

-

平常心・Staying calm

ニュージーランドで開催中のワールドカップが今日明日は準決勝線で、来週は決勝戦のみとなった。 今日は中立な立場で観戦できるウエールズ対フランス戦。どちのチームも調子が良くなり、若い選手とベテランのバランスが取れていて、15人全員を使う展開ラグビーが得意。5時キックオフで凄い楽しみです。 問題は明日の試合。母国で開催国代表、現在ランキングが世界1のオールブラックスが世界ランキング2位で天敵のオーストラリア代表ワラビーズとの試合だ。オールブラックス史上最高の司令塔ダン・カーターが大会中に怪我をして出場を断念し、控えも同じ怪我をし、ここ一番の大事な試合に弱冠22歳の新人ですが彼が2年前の世界ジュニアーラグビー選手権の優勝チームのキャプテンを投入することになった。 世界一でありながら最後にワールドカップ優勝がなんと24年前の初代大会のみの母国代表に優勝してほしい。本当に優勝が欲しい。長過ぎる。落ち着かない。集中できない。 The Rugby World Cup has reached the semi-final stages--today and tomorrow--with the final next weekend. Today's semi is between Wales and France, offering me the luxury of watching as a neutral. Both teams are in good form, have a fine balance of youth and experience, and play 15-man rugby, so we should be in for a marvelous exhibition. The problem is tomorrow, when the All Blacks, my home country and host, ranked #1 in the world, take on their deadly rival The Wallabies from Australia, ranked #2. Not only did the All Blacks lose their star back line general Dan Carter, considered the best in this position in All Black history, they then had the misfortune to lose his replacement to the same injury a week later. Now we enter the most important match in recent All Black history with a 22 year-old youngster in this crucial position. He is, however, the player who only two years ago captained New Zealand to victory in the Junior World Championship in Japan. Despite usually being ranked #1 in the world, the only time the All Blacks have won the World Cup was in 1987, the very first tournament. I so desperately want them to win this time, so very very desperately. It has been too long. I can't relax, I can't concentrate.

October 15, 2011

コメント(3)

-

にっぽん芝生化大作戦inとっとり2011「鳥取方式」芝生化アカデミー

鳥取県は、NPO法人グリーンスポーツ鳥取等と連携して「にっぽん芝生化大作戦 鳥取方式芝生化アカデミー」を開催します。昨年開催した、「鳥取方式の芝生化を考えるシンポジウム」及び「にっぽん芝生化大作戦inとっとり2010」のコンセプトを引き継ぎつつ、より芝生の素晴らしさを体感し、鳥取方式の芝生化について深く理解していただける内容としています。 特徴1 元プロ野球選手 小宮山 悟氏に、大リーグでの経験も交えながら芝生と野球について御講演いただく他、「鳥取方式」を考案・提唱するNPO法人グリースポーツ鳥取代表ニール・スミス氏等魅力ある出演者が芝生の素晴らしさをお伝えします。(「ダッシュ王決定戦」には陸上女子の福島 千里選手も登場します。 特徴2 会場は鳥取でも最高級のフカフカの芝生グラウンド(晴天時)。子ども達が芝生で遊ぶイベント「緑の感謝祭」「はだしの王国」「ダッシュ王決定戦」も同時開催し、会場全体で芝生を体感することができます。 詳しくは 鳥取県のホームページを御覧下さい。も追う仕込みもこのHPから出来ますので多数の方のご参加を期待しております。 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=173710

October 8, 2011

コメント(0)

-

無駄遣いの削減

今は鳥取県が総力上げて「鳥取方式」を推進しているのはご承知の通り。その場所に一番相応しい施工の仕方と維持管理の仕方で芝生化・維持管理し、徹底的にムダを省くことによって結果として今までよりもはるかに安く、持続可能な芝生が可能になるのが「鳥取方式」の最大の特徴だと思っている。鳥取県もこれを十分に理解し、全面協力する体制を構築している。 例えば、県教育委員会ではGSTとの間で複数年の技術的な指導・助言契約を締結しており、 新規事業も継続事業も全てにおいて相談し、専門集団であるGSTに依頼する仕組みに成っていて、実際に作業する業者も、学校職員も、保護者も、学生も、県職員も全員が助かり、今までよりも芝生化と芝生維持管理にかかっていた税金の額が2-3割削減できている。最も大事なのは学生が毎日使う芝生の状態も良くなる。 又、同県の保育園園庭芝生化の補助事業が2年前から実施され、県内の市町村レベルの自治体で数十箇所の保育園の園庭が芝生化されて、数千人の園児にとっては園生活が前よりはるかに楽しくなっている。 ただ最近はある自治体がちょっとした勘違いからGSTに相談出来ないと判断し、「鳥取方式」ではなく自分の独自の方針で保育園の園庭を芝生化する事業を進めている。実際の芝生化の部分は完全に「鳥取方式」であるのを別問題としておいて、準備段階でGSTではなく、芝生化の実績のない地元業者に委託しているので基礎工事に関しては見事に昔の常識を120%導入する形の事業となっている。 GSTでは必要ないと判断し、全国数多くの成功例で今までは導入したことがない暗渠排水やら土壌改良やらに多額の税金を投入し、散水設備にはもう予算が無いので保護者の手作業でやらざるを得ない不完全な芝生化計画をこの役所が進めていて、かかる経費が同条件のGSTの事例と比べて、3倍以上の税金を投入する。 町村のレベルの自治体職員の仕事ぶりがこうであるのはある程度予測できているのでさほど驚かないが正直言って、県の対応にはがっかりです。このような無駄遣いがなくなる体制ができていて2年前から上手く機能しているにも拘らず、移動したばかりの担当課長がちゃんと引き継ぎをしていないのか、或いはただ単なる何も考えないで仕事をしているのかが良く分からないがチェック昨日も機能していない。 何れにしても町役場ではもう発注済みで来週から工事が始まるので中止はできない。無駄な基礎工事に町民の税金がドブに捨てると同様に消えて行く。時期はずれの芝生化で上手く定着しない可能性もある。失敗と必要以上の経費投入に対しても行政の担当者が責任を問われることもない。 最も怒りを覚えるのは苗植え付け作業を「3ヶ月もすれば綺麗な緑の絨毯の上で気もちょ良く遊べる」と役所の大人たちに言われて(嘘をつかれてか?)一生懸命に作業をする園児たちのこの夢が崩れる。 町の担当者にも県の担当者にも聞きたい。「子供の夢を潰すのが貴方の仕事ですか」って。 でもどうせ、なああああああああああああにも考えずに仕事をしているのでその質問の意味すら分からないだろう。

October 8, 2011

コメント(0)

-

無勝利記録更新続く

ラグビーワールドカップで日本が有難くない記録を更新した。それは当大会において無勝利記録である。1991年大会でのジンバブエに勝って以来、18試合で2分け16敗。 4年前と同様、1分け3敗に終わった今回のワールドカップだが、「体格に勝る」外人と戦うチームをいかに作るかに4年掛けて、スタメン15人のうちの8人が外国生まれの選手で挑んだトンガ・カナダ戦だが、結果は相も変わらずだった。 協会の正式サイトには次のような締めくくりで最終戦のマッチリポートが掲載されている。「W杯でジャパンが勝つためどうするかという確固たるビジョンが示された強化体制の構築を望みたい」 他のマスコミの中に「抜本的改革」、「綜合的見直し」 などなどのコメントが聞こえて来るが中身は全部大学ラグビーをどうするか、トップリーグをどうするか、高校ラグビー大会についての議論になっていて、残念ながら全てが完璧といっていいほど的はずれではないかを思う。 勝てない要因はラグビーとは関係ない部分があることに未だに気付いていない日本ラグビー界が改革に取り組んでも期待している効果は得られないでしょう。

September 29, 2011

コメント(6)

-

ラグビーシーズン到来・Rugby season starts on Saturday

9年前、地元の仲間と一緒のラグビーがやりたくて湖山池の北岸の土地を県から借りる決心から始まった芝生化運動が今度の土曜日から原点に戻る。 はい、2011-12年シーズンがスタートします。毎週の土・日の午後3時から(交互に)と水曜日の夜7:30分からの練習が10月第一週末からです。ラグビーが冬のスポーツなのです。気温が20℃を下回り、一桁となり身体が自然にラグビーをしたくなるのです。昔から一度やってみたかったが機会がなかった貴方、ワールドカップを見たら絶対にやってみたくなった貴方、高校でやっていてあの感覚が忘れられない貴方。ティーシャーツ・短パン・運動靴(スパイクがあれば尚いい)でとにかく来て見て下さい。全員大歓迎。 我が湖山ラグビーフットボールクラブ(KRFC)にはジュニアの部もあるので小学校のお子様のいらっしゃる方はぜひ土曜日の午後2時からスタートするジュニア部の練習に一度参加してみてはいかがでしょうか。KRFCでは今ニュージーランドで開催中のワールドカップに出ている強豪国の選手が子供時代にラグビーを覚えた時と同じ環境でラグビーに親しむことが出来る。 経験は問わない、体格も関係ない、運動神経がいい悪いのも関係ない。とにかく、来て見て下さい。 We go back to our roots on Saturday, back to that fateful day more than nine years ago when I visited the local government to ask them to lease me a piece of land on which I and my mates could play rugby. Yep, our 2011/12 season is about to get underway. Training starts on the first weekend every October, from 3PM on Saturday and Sunday (alternating) and from 7:30PM on Wednesday. You see, rugby is a winter sport and my body only starts to feel like playing rugby when the mercury drops below 20C, preferably into the single-figures. To all of you who always wanted to try rugby but never had the chance, who want to give it a shot after watching the World Cup on TV, who played at high school and still cannot forget the marvelous feeling of playing rugby, just turn up with a t-shirt, shorts, and running shoes (rugby boots would be better). You are all welcome. Our club, Koyama RFC, also has a junior section, so to all those parents with children aged U12 I say, let them try rugby for themselves once at least. At KRFC, your children can enjoy rugby in the same environment as all those stars at the World Cup currently underway in New Zealand did when they were kids. No experience? No problem. Not very big? No problem. Not well coordinated? No problem. Just come and try it out.

September 27, 2011

コメント(0)

-

臨機応変及び学習能力・Thinking on your feet and learning from your mistakes

ほとんど毎日のニュースでどこどこの小か中学校で運動会の練習中に数十人単位で学生が熱中症で倒れて、病院に運ばれていることが報道されている。助かることにまだ死亡者が出ていない(部活中は死亡事件があるけど)。 7月初めに海の近くの小学校が6年生を海に連れて行って、この季節には普通はいない毒性の強いクラゲが大量発生して、数十人の子供が病院に運ばれたと仮定しましょう。 翌日は学校側が今日は5年生を全員海に連れて行くと発表したら保護者がどのような反応を示すだろう。 大騒ぎになり、学校に猛抗議すると思いたいけど、運動会の練習や部活中の熱中症事故をみる限り恐らく「学校がやっていることだから、仕方がないね」で済ませる可能性の方が高いような気がする。 Reports about primary and junior high school children collapsing and being taken to hospital through heatstroke during practice session for their school athletic days seem to be on the news every day recently, though luckily there have been no deaths yet (some kids have died during bukatsu sports training). Just for argument's sake, let us suppose that a primary school near the ocean decided to take all the 6th year kids to the beach, only for several of the kids to be hospitalised for stings by a unseasonably large swarm of poisonous jellyfish. I wonder what sort of reaction there would be from the parents if the school then decided the next day to take all the 5th year kids to the beach. I would like to think that they would raise a huge stink and lodge serious complaints with the school. But after seeing the almost total lack of any such reaction to the daily incidents with training (both athletic day and sports), I have started to suspect that the parents would just shrug and say, 'it's a school event, so I guess it can't be helped'.

September 17, 2011

コメント(0)

-

スポーツ大好き・We love sports

9月9日からラグビーワールドカップ2011が開催されているが母国では国中が大騒ぎになっている。 1998年のサッカーワールドカップがフランスで開催されたことを思い出す。ちょうど会社を辞めて、数週間の休暇を取り、ロンドンで両準決勝戦をテレビで観戦した後、決勝戦に上がったフランスで決勝戦を見ようとチャネルトンネルを通る酵素クレッサでパリに行って、あそこからレンタカーで南西方向に暫く車を走らせ、雰囲気がとても落ち着くヴェンドーム(Vendome)という街の近くでプチホテルになっている16世紀のシャトーで部屋を借りて、決勝戦は町中のレストランの中庭で地元の気違いファンに混じって見ていた。 僕は高校時代日本語よりも好きで上手だったフランス語がかなり蘇ってきて、自分で言うのも何ですが相当流暢に会話が弾んでいた記憶がある。地元人から見ると明らかにフランス人じゃない欧米人の僕が東洋人の妻と訳分からない言葉でしゃべっていて、彼らと母国語ではないけどそれなりに上手くできているフランス語で喋っている風景がかなり不思議がっていたのも覚えている。 それはさておいて、試合はフランスがめでたく初優勝を成し遂げ、村の中心にある芝生広場に行ってみると村人は一人残らずどんちゃん騒ぎになっていた。朝方、やっとホテルに帰り、チェッカウトを済ませ、パリに向かって出発したら、国立記念日に当たる7月14日の日だったこともあり、通る町や村の全てで道路や公園、道端や空き地、あらゆる所でフランスの国旗がぶら下がっていて、顔をペイントで飾っている人々からワインや食べ物を差し出され、「フランス、万歳」の掛け声で送り出さられる記憶が鮮明に残っている。 いま開催中のラグビーワールドカップに話を戻す。 ネットで見る限り、ニュージーランドはまさにあのように興奮に飲み込まれている。いいよな、ラグビーが大好きな國でラグビーを楽しめるのが羨ましい。 この写真が全開の準優勝イングランド代表がキャンプ地として選んだクライストチャーチの小学校でラグビー教室が開かれて、選手が現地の小学生と遊んでいる風景がよく伝わる。本当はこの街で準々決勝よ準決勝を含む数試合が開催される予定だったが2月22日の大地震で球技場が壊滅的な被害を被って、試合が全て他の街に移された。芝生にも注目してもらいたいです。 刈カスがしっかり見えているが選手、子供、マスコミ、保護者、学校職員等々の誰もが完全無視であるのも分かるはず。 つまり、学校を含む底辺芝生はこの程度でごく自然であり、余り過度にきれいにしようとするのは必要なし。 Rugby World Cup 2011 is currently underway in my home country, which seems to be gripped by rugby fever. I can't help but remember the 1998 soccer world cup, held in France. Having just left my former job, we took advantage of several weeks of paid leave to fly to London and watched the two semi-finals on TV. With France having made it to the finals, we jumped on the EuroStar train and arrived at Paris, where we rented a car and drove south-west for a couple of hours. Falling for the atmosphere of a small village several kilometres from Vendome, we rented a room in a 16th-century chateau that is now a small hotel and watched the world cup final on a big screen in the courtyard of a small restaurant in the village in the midst of a crowd of fanatic local supporters. The French I had studied at high school back in NZ flooded back (I actually liked French more than Japanese and was better at it) and, with a degree of modesty, I remember enjoying conversing with the locals with no major language problems, although I do suspect that they were somewhat befuddled by the sight of a very-obviously Kiwi bloke who was conversing freely with them in French, albeit it obviously not being his native tongue, then speaking some strange language with the Asian-looking woman (my wife). France won their first ever World Cup and when we headed for the village green, the place had erupted into a massive party, with seemingly every resident of the village right down to babies and dogs out to enjoy the occasion. We finally made it back to our hotel in the very early morning, checked out, and got on the road back to Paris. Every little village we passed through was still celebrating not only Quatorze Juillet, France's Independence Day, but also the World Cup victory, with parties carrying on on both sides of the road, in every park, riverside, open space, and garden. French flags were flying everywhere, and people whose faces were painted the three colours of the French flag smilingly offered us food and drinks through the car windows, screaming at the top of their voices "Allez Les Bleus". Back to this year's rugby World Cup. Based on the Internet, New Zealand seems to be caught up in the same nationwide fever as we saw in France. I am insanely jealous of people able to enjoy the rugby in a country that genuinely loves the sport. The photo above shows the English players, runners-up in 2007, having some fun with schoolkids at a local primary school in Christchurch, my hometown and the location of their camp during the tournament. Initally, several matches including one quarter-final and one semi-final were scheduled to be staged in this city but the devastating earthquake of 22 February caused such damage to the stadium that the matches had to be shifted to another venue. I ask you to have a good look at the grass in the school grounds. You can clearly see the bits of grass left from the latest cutting, it being common not to collect this, but you can also clearly see that neither the kids, the players, the media reps, nor the parents and school staff seem in the slightest bit concerned. The lesson is simple: grass at the lower level, schools and kindergartens included, need not be tended to the highest standards.

September 16, 2011

コメント(0)

-

比較はいいけど・Apples and oranges

芝生化した保育園から他の芝生化された保育園の方に「あまり芝生の色が良くなく、自分たちの芝生の方がいいので、ちょっと気になる」と言われ、園長先生が心配になったので相談の電話が入った。 早速現場に直行して様子をみることにした。芝生の状態が写真です。 ちなみに「自分たちの保育園の方がきれい」と言われた保育園の芝生がこの写真で分かります。 2枚目の写真のほうが芝生がしっかりしているのがわかりますし、色が少し濃いのも分かりますのでその評価自体はごもっともに聞こえる。 但し、見落としている大事な点があります。2枚目の保育園は2007年の6月に芝生化されたのに対して、1枚目が今年の6月です。 今年施工した保育園の芝生が二重丸の評価に値する状態です。 比較する時は同じ条件のものを比較するのが基本です。出なければ、必要の全くない心配をすることになる。これは止めようね。 The headmaster of a local kindergarten rang to ask my advice about the condition of the grass, having been told by staff at another kindergarten that the grass did not look as good as the grass in the second kindy. I headed there immediately and the first photo shows the condition of the grass. The second photo shows the grass at the other kindy, which the staff claim is better. I think we can agree that the grass in the second kindy looks more densely-packed and has a slightly better colour, so the staff's valuation sounds correct. The problem is that this evaluation overlooks a key factor, that being that the second kindy had its playground converted to grass in June 2007 whereas we planted seedlings in the first kindy in June 2011. Considering that less than three months have passed, I give this kindergarten a pass with flying colours. A basic rule about making comparisons is to compare like things, not apples and oranges. Otherwise you end up getting worried about nothing, something we definitely want to avoid.

September 10, 2011

コメント(0)

-

自分の庭でやれよ!・Do it in your own backyard

2-3日前になるがグリーンフィールドで犬たちと遊んでいたら、グラウンドの端っこになる大きな木の根元近くでほった穴の上に土を盛って、その上に石を丁寧に置いている中年の夫婦を見かけた。 なんだろうと聞いてみたら、何と愛犬が交通事故で死んだのでここで埋めているという回答だった。とても雰囲気の良い場所だから、そこに埋めたい気持ちが分からなくはないです。 人間には匂いが伝わらないでしょうが 我々の公園には多数の犬が遊びに来るので嗅覚が優れている犬たちがすぐ掘り起こすに違いないけど、それ以前の問題としてやちゃんと管理されている公園に無断で犬を埋めること自体が非常識だと思う。 掘り起こして連れて帰ったけどそれにしても僕はまだ驚いています。 A couple of days ago, I noticed a middle-aged couple carefully laying stones on a patch of freshly-dug soil at the base of a tree at Greenfield. On enquiring, I was informed that their pet dog had been run over by a car and that they were burying him near the lake. I can understand their feelings, as the site exudes a calm and restful atmosphere. Human beings would no doubt be unable to notice the scent but some of the many dogs who come to this park every day would notice it due to their refined sense of smell, and it would not be long before one or more of the dogs dug up the remains. But even before that, the bigger issue is the total lack of commonsense and courtesy in not contacting the organisation that looks after this park to request approval. They removed the remains and took them home. I am still surprised.

August 22, 2011

コメント(0)

-

分からん・No comprende

最近の猛暑で目下の心配事は熱中症や脱水症状です。日本体育協会は発表しているガイドラインによると環境指数というのが31℃以上(気温が27℃・湿度が70%以上に当たるが気温が35度で湿度が50%或いは湿度が80~90%で気温が23℃前後でも当てはまる)場合は「特別の場合以外は運動中止」となっている。 今年の夏場は脱水症状や熱中症で病院に搬送される患者が去年の4倍前後という報道もあり、政府がかなり神経質に成っていて、ほとんど毎日、公用車が街中を走って、「高温注意報:頻繁の水分補給や休憩を取るように」と拡声器でうるさく皆様に注意をしている。 先日は妻のおじいちゃんのお墓参りに行った帰りに街中の土のサッカー場の前を昼前に通ったとき移した写真をネット上のラグビー愛好家のチャットルームに掲載した。この写真の左側のぼやけている部分がピントが合わないのではなくて、風で砂埃が舞うっていて、その度に選手が目を覆う姿となり、試合が中断するハメになる。同日は市営ラグビー場では高校生のラグビー部の練習も行われていた。 ところで、外国のラグビー愛好家がこの写真に対するコメントを紹介する。「あれでラグビーをやるかよ」「一体何だよ、それ?」「なんかましな理由があるの」「政治家がいかれているじゃない?」「これって、気違い」 ここまで言えば分かるでしょう。 The main cause of concern in the brutal heat of this summer is heat exhaustion and dehydration. A guideline on the prevention of heat exhaustion published by the Japan Amateur Athletic Association suggests that a WBGT (compound index) of over 31C (over 27C temperature and 70% humidity) calls for the immediate cessation of physical activity except in extraordinary circumstances. A recent news report stated that the number of people hospitalised fir heat exhaustion this summer is 4-times last year's figure and the government, obviously concerned about this, has official cars touring the city here on a regular basis broadcasting announcements warning of the excessively high temperatures and asking people to take water and rests frequently. Two days ago, my wife and I went to her family gravesite to pay our respects to her grandfather and on the way passed a soccer ground near home. I posted this photo, taken at 11:30AM, on a chatroom for rugby enthusiasts I visit often, with the comment that the unclear portion on the left was not due to a poor focus but rather the result of sand blown up by the wind. When this happened, the players had to stop playing in order to stop the fine dust getting in their eyes. The local high school rugby team was training at a similar ground near this. What did the foreigners have to say about this photo? Here are some of the comments they made. "What is that surface"" They play sport on that??""What on earth is wrong with these leaders?""What is the rationale for that over grass?" I suspect you get the drift.

August 9, 2011

コメント(1)

-

怒ってはいけないでしょうが・Deep breaths

今日の電話 ある市の住民が自宅の庭を芝生にしたくて、どこの業者だか分からないが苗を購入し、5月に植えてから、散水をしているが肥料を一度も撒いていないで、芝生の成長があまり良くないのでアドバイスがほしいという電話。 「鳥取方式」で芝生化するという前提ならば、まずはGSTのホームページで確認して、対策を考えるのが普通じゃないですか。それも2ヶ月間以上をまたずに早めにです。このHPには植えた日に1回、2ヶ月間は2週かんに1回、その後は月1回のペースで施肥すべきと書いてある。とても分かりやすく。 又、販売業者に言いたいことがある。少しでも誠意があれば、植えた後の最低これだけしないといけない維持管理の説明ぐらいはするんじゃないですか。できない場合はこれ以上苗の販売をするな。貴方がこのような商売をするから失敗例が増える結果となり、既に日本で非常に根強く「芝生が大変難しい」との誤認識が助長される結果となるからです。 本当に嫌になる。 HPに書いていある通り実施すれば使いながらでも2ヶ月後はこのような芝生になるのに。 Today's phone call. A resident of some city rang for advice on the rather poor condition and growth of tifton seedlings he had purchased from a company I do not know, in order to convert his home's garden to grass. He planted the seedlings in May and apparently watered them frequently. However he has not applied fertiliser even once. If you intend to adhere to the Tottori Style, the very least you should do it check out Green Sports Tottori's homepage as soon as possible, not waiting for two months as in this case. This HP states very clearly that you should apply fertiliser the day you plant the seedlings, once every two weeks for the next two months, then once a month until winter arrives. I also have an issue with the company that sold the seedlings. If you have any sincerity, surely you should provide customers with information on how to maintain the seedlings after planting. If you can not do this, then you should not sell grass seedlings at all. What you have done is create more failures, further reinforcing the already stubborn belief in Japan that grass is incredibly difficult to grow and maintain. At times I get really pissed off. Check the photo to see what tifton seedlings look like after two months when they are looked after according to the HP, despite being used every day from Day 1.

July 30, 2011

コメント(0)

-

健康・Health

2ヶ月ほど前に患った末端顔面神経麻痺からは9割回復しているのでこの前はジム出軽めの運動をしたら、何と脱水症状になり、夜は病院の救急センターで点滴を打って家に帰りました。 前々からコメントをしている血圧がとにかくしぶとく高い。漢方薬も飲み、降下剤を飲み、生活習慣は改善できるところを改善し、体重も5キロほど減らし、野菜中心の食生活にし、適量の運動(顔面神経麻痺を患ってから控えているが)もし、割と早めに寝るなどなど、これ以上どこを改善しろというぐらいにしているにも拘わらず、最近の家で測定したときは上が200を超え、下の数値が115ぐらいでした。 このレベルになると頭痛、極端なほどのダルさ、吐き気などなどの症状が出るはずだけど、体調も調子も抜群に良いです。なぜ? かかりつけのお医者さんも「分からん」という有様で、結局は来週は心臓検査のために病院へ行くことになった。行きたかないけどね、本人が。 この検査でも原因が判明できない場合はどうすればいいかが全く分からないです。 原因が自分では分かっているつもりですがあえてここでは言わないことにしましょう。 Seeing that I had almost completely recovered from the Bell's Palsy I suffered a couple of months ago, I popped down to the local gym for a light workout that ended up with me having an IV drip at the A&E of the local hospital. My blood pressure remains stubbornly high, even though I am taking Chinese medicine, regular medicine, have improved as many facets of my lifestyle as I can improve, have lost 5kg in weight, eat mainly vegetables, exercise regularly (not since I suffered Bell's Palsy), and go to bed reasonably early. Despite there being nothing left to improve, a recent count was 205/115. Blood pressure this high would normally cause headaches, dizziness, and nausea but I had none of this. On the contrary, I felt great that day. With my regular GP reduced to merely shaking his head, I am scheduled to have a full heart check-up at the local hospital next week, not that I actually want to go. If this turns up clear, I have no idea of what to do next. I have a pretty good idea of the underlying cause of my high blood pressure but opt not to discuss it here, for personal reasons.

July 26, 2011

コメント(0)

-

偉業だけど・Amazing achievement, but ...

なでしこジャパンのワールドカップ優勝が偉業だと思いながらもどうも素直に喜べない自分もいます。 なぜなら、これを理由に次の世代の国代表になる10代の女子サッカー選手が年がら年中といういわゆる「部活」じゃなきゃ、世界レベルに達しないという神話のもとでこれからとても辛い思いを強いられる用になる可能性が高いからです。 米国代表のプロフィールをざっと読むと非常に面白い。それぞれの選手がどこどこ大学の心理学やスポーツ医学やを先行し卒業しており、サッカー以外でバスケ、陸上、水泳等々を高校や大学で全国大会で活躍しており、好きなことはという質問に対して「家族でキャンピング旅行に行ったり」とかいわゆるごく普通の青春を送っている。でいながら、サッカーで世界1位、ワールドカップの決勝まで行く実力が身についている。 ワールドカップの優勝で部活にさらに拍車がかかり、ますます過激になる可能性が十二分にあるので、その犠牲になる女の子が可哀想でしょうがない。 日本サッカー協会の指導でこのような事態が生じないことを祈る毎日です。 As much as I believe that the Japanese women's soccer team's achievement in winning the World Cup is outstanding, a part of me remains unable to rejoice openly. The reason is that there is a very strong possibility that the young lasses just entering their teens, who will form the core of the next generation of soccer representatives, face the brutal reality of being forced to train every day year round (called 'bukatsu' here) in the misguided belief that this is the only way to reach world-class level. A perfunctory look at the profiles of the USA representatives shows that almost all of them graduated in psychology, sports medicine, or something of the like from top universities and that outside of soccer most of them represented their high schools and varsities in sports such as basketball, snowboarding, tennis, track and field, or so. And most answered the question of what they like most with answers along the lines of 'camping holidays with my family'. Basically, they all enjoyed very normal teenage years, not dominated totally by soccer, yet the USA is ranked #1 in the world and they reached the WC final. Given the real probability that this victory will reinforce 'bukatsu', even leading to more brutal training regimes, I can't help but feel sorry for the young victims. I implore the national football association to take steps to ensure that this does not happen.

July 18, 2011

コメント(1)

-

勝手すぎないか・Too bloody selfish

先程、大阪のどこかのサッカー場の芝生の状態があまりよくないので対策を教えて欲しいという内容の電話がありました。維持管理内容を聞くと「分からない」そうです。 これだけで判断はほとんど無理なので、現状が分かる写真を送って欲しい旨を伝えたら、「写真がないと分からないのか」とご機嫌が少し悪くなったらしくて、電話を切られました。 このような問い合わせに対応したくない訳ではないですが情報が必要です。 電話なさる前に、面積、いつごろ芝生化した、利用内容、維持管理内容の情報及び現状が分かる写真を用意して、これらをメールで送ってもらいたいです。 少なくても、自分が求めている回答がない場合は機嫌悪くして電話を切らないで欲しいです。 Some bloke from Osaka just called me for advice on the grass at a soccer field he and his friends use. He had no information on the field or maintenance schedule. This being too little information to offer informed advice, I asked if he could send a photograph. This request seemed to upset him as he answered curtly "Don't have any photos" and hung up. It is not that I do not wish to be helpful but I do need information. Before calling, please get some basic information including the area, when it was converted to grass, basic use and maintenance and if possible send it by e-mail. At the very least, do not act like a spoilt child and hang up when our answer is not exactly what you wanted.

July 13, 2011

コメント(2)

-

比較して、住民が判断する

地元県教育委員会の芝生化への取り組みが専門知識があり、商標登録を保有する地元のNPOとの協力体制で県立学校の芝生化及び芝生の維持管理に関しては設計、施工、維持管理の全てにわたって、技術指導や指導・助言をさせてもらっている。結果として経費が下がり、利用者が喜び、低コスト維持管理を提供する業者が育ち、いわゆる「全員勝者」という感じです。 対して、地元の市教育委員会の取り組みはどうでしょう。 この課題を取り上げる特集番組が来週の火曜日(12日)の日本海テレビの夕方のニュースで放送されます。 放送時間は正確には分かりませんが夕方6時15分ごろからスタートする番組の中ですので、お時間がある方は是非ご覧になってください。 いずれの取り組みの結果が市民・県民の子どもが通う学校の校庭の姿を決定づけるものです。どちが良いかの最終判断は住民に委ねます。

July 9, 2011

コメント(0)

-

嬉しくなる・Feeling good

数年前、地元大学のラグビー部の監督時代の選手が皆卒業して、社会人になり、様々な職業についているがそのうちの何人から時々連絡が入ります。結構厳しい監督だったので連絡が来ないのは当たり前だと思っているのである時が気分がイイです。 特に嬉しかったのはいろんな仕事に挑戦し続けて、自分に合わないと分かった時点で その仕事を辞めて、他にもっと自分に合う仕事を探す勇気があり今は自分でコーヒーを焙煎しカフェを経営している子です。 個性、感性、知性、全てを持っている子できっと彼が焙煎するコーヒーが美味しいだろうと思って注文してみたら、期待を越えるなかなか表現しにくい素晴らしい豆が届いた。 彼のお店がオグラコーヒーという名前で千葉市にありますので近くの方が是非一度足を運ぶ価値があると思います。但し、説明したように、個性豊かな店長なのであわない方もいらっしゃるだろう。その場合は彼を攻めることではなくて、「こういう人もいるね, 十人十色ということ」で処理して下さい。 Some of the players in the local varsity rugby team I coached several years ago, all of whom have graduated and are now in the workforce, contact me on occasion. Given that I was a fairly tough coach, it would not surprise me were none of them to contact me, so when they do, I am chuffed. One I am really happy to hear from is a young lad who has tried several different jobs, has had the courage to quit as soon as he realises a given job is not for him and to seek another career better suited to him. Now he has opened his own coffee shop, where he roasts his own beans. This lad has a strong personality, rich sensitivities, and a keen intellect, so I was confident that his coffee would taste great. As expected, the beans he sent us were marvelous. His shop is called OGURA COFFEE, in Chiba City and I strongly recommend anyone living near to pop in once to check for yourself. If, however, you find his character or personality not to your liking, please do not blame him. Just chalk it up to experience. As they say, it takes all kinds.

June 28, 2011

コメント(0)

-

日本語の勉強・Japanese lesson

ある知り合いがやっているNPOが地元行政との間で技術指導を結んでおり、傍から見てはかなり質の良い専門的なサービスを提供しているように見える。そのサービスを受けている地元住民の間でもかなり評判になっていて、「為になっているか」というアンケートの質問に対して95%の回答者が「為になる」と回答しているのが現状。 NPOの人が取り敢えず満足していたところ、行政の別な部署の人から「技術指導と称して行政から金ばかりぶんどっている法人」と言われて、ショックを受けている。 彼が僕にこの表現の意味を聞いてきたのですが直感的に「詐欺に近いと思っているのでは」と答えてあげたのですが自分の日本語力にあそこまで自信がないので、訪問者に聞きたいです。 「技術指導と称して金ばかりぶんどっている」という表現にはやはりかなり悪い意味合いを含んでいるでしょうか。 それとも、僕に理解と違って、とてもいい響きでしょうか。 An acquaintance of mine runs an NPO providing specialist consultancy services for the local government on contract, and at first glance this NPO seems to be providing a very good quality service. Local residents receiving the service rate it highly, with 95% of respondents to a questionnaire claiming that the advice is very useful. My acquaintance was pretty chuffed with this news but was to receive a blunt shock to hear that a public servant in another department describe his NPO as an entity that "takes money from the government under the pretense of advisory fees". My gut reaction to this was that the government official considers his NPO to be damned close to committing fraud. However, I am not entirely confident in my Japanese ability so would like you, the readers, to enlighten me. Does the term "takes money under the pretense of advisory fees" have a negative nuance? Or am I completely wrong and in fact the term has very positive connotations?

June 22, 2011

コメント(2)

全624件 (624件中 1-50件目)