全613件 (613件中 1-50件目)

-

tap into(うまく活用する)、 「ゴガクル」のフレーズ検索

少し前のJapanTimesのエコポイントの記事からhttp://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nb20090516a2.htmlTapping into the environmental friendliness trend, the government launched an economic stimulus program Friday aimed at boosting demand for energy-efficient home electronics products. E-DICによると、「~を利用する、活用する」といった意味の表現。「自分の利益のために~からの恩恵を求める」というニュアンス.tap into some wealthy supporters(数人の裕福な支持者と近づきになる)という場合も、ただ「近づきになる」だけでなく、そこに「相手を利用する」というニュアンスが込められている だそうです。「ゴガクル」のフレーズ検索を使ってみたら、トラッドジャパンの例文が見つかりました。Hiroshige's vibrant portrayals of the varied people, weather conditions and seasonal landscapes found along the route tapped into people's yearning to travel.この機能、結構便利そうです。★ゴガクル

2009年06月03日

コメント(2)

-

「アンナ・カレーニナ」が「アンヌ・カレーニヌ」か・・・

今週から「かたつむりのロシア語」にも「対格」が登場しました。最初に登場したのは、-aで終わる名詞は、「~を」を表すときに語尾を -yに変える というルール です。本(クニーガ)が、私は本を読んでいます の時にはクニーグゥとなり、ヤー チターユ クニーグゥとなるのだそう。・・・・・37課のレッスンで、人名まで語尾が変わるので、更にビックリ。私は『アンナ・カレーニナ』を読んでいます。がヤー チターユ アーンヌゥ カリェーニヌゥになっていました。最初、冗談かと思いましたが、ホントでした・・・名詞の語尾変化は、イタリア語でもあったので、何となく予想はしていましたが、こんな風な変化だとは思いませんでした。「~を」を表す語尾変化があるということは、他にもあるんだろうな~~~ と思い、「まいにちロシア語」のテキストをパラパラ見ていたら、ありました。「~の」の時も、名詞の語尾を変えるんですってさ。ロシア語、名詞に主格・生格・与格・対格・造格・前置格の6つの格変化があるそうです。恐ろしや。

2009年05月27日

コメント(2)

-

inのフレーズ

inで始まるフレーズって、いろいろありますよね。in person、in private、in public、in common、(just) in case、in chargeなどなど『英熟語の使い方辞典』(ケリー伊藤 著・三修社)にまとまっていたので、メモしてみました。in full swingin a nutshellin a rutin a fixin the limelightin the doldrumsin the pipelinein the same boatin the bagin the wayin the balance「(どっちに転ぶか分からない)際どい局面にある,瀬戸際にある,成否[存亡など]がかかっている」¶The patient must be operated on right away. His life hangs in the balance.(患者は今すぐ手術しなくてはいけません。生きるか死ぬかの瀬戸際なんです)¶I had to convince the boss that I was right. My career lay in the balance.(私が正しいということを部長に納得させなければならなかった。私のキャリアの成否がかかっていたんだ)in the wind1.「(噂が)広まっている,噂されている」。blowingを入れると「吹き荒れている」といったイメージ。¶Rumors of war were blowing in the wind.(戦争が起こるという噂が吹き荒れていた)2.「(今にも)起ころうとしている,起こりそうだ,(密かに)計画[準備]されている」。この意味の場合はblowingを入れないのがふつう。¶Big changes are in the wind at our company.(もうすぐわが社に大変革が起きそうだ)in circulation「(病気などから)日常生活に戻って」¶After my long illness, I'm looking forward to being back in circulation again.=After my long illness, I'm looking forward to getting back into circulation again.(長い間患っていたが,今は再び元の生活に戻れるのを心待ちにしている)(例文はE-DICより)この本、熟語が1334個載っています。サッと目を通して、ペーパーバックを読んだり、オーディオブックを聞くと、「あ!」の連発になりそうです。-------------atのフレーズ-------------at a stretchat bestat gunpointat handat heartat homeat issueat largeat leisureat the mostat oddsat onceat randomat seaat sixes and sevens------------------------------「in ~ ofも沢山あったな-」と思って、PDICで「^in .+ of$」で全文検索したら、658個見つかりましたよ。

2009年05月25日

コメント(0)

-

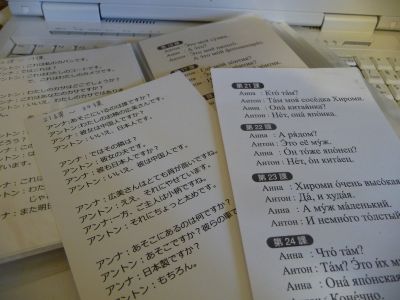

「1週間に100回音読」計画、2週目

音読カードも久々に作ってがんばってます。「ロシア語の入力、めんどくさいな」と思って作るのを躊躇っていたんですが、テキストを一旦A5用紙にコピーして、周囲を切り取ってスキット部分のみをコピーすれば、丁度ハガキのサイズに収まることが分かったので、日本語のものも含めいろいろ作って遊んでます。「1週間に100回音読」計画というのは、前週のラジオ講座「アンコールまいにちロシア語」の1週間分のスキットを1週間かけて100回音読すること なんですが、新しいファイルを作る日が一番やる気が出るので、土曜から始めることにしました。音読だけで100回だと飽きてしまい続かないので、いろいろ取り混ぜて、100回を目標にしています。最初の45回はテキストを見ながら音声と一緒に自分だけで読むのを30回テキストを見ないでシャドーイングで15回日本語を見ながらロシア語にするのを5回筆写が5回回数、やり方はまだ流動的ですが、取り混ぜて1日15回が目標です。シンクロ読みは、iTunesに記録される再生回数が目安になるものの、後はアバウトだったので、hanaさんの音読回数カウントカード(ペンギンの100回用)でカウントしてみようと思ってます。以前、イタリア語のスキットをセッセと読んだことがあるのですが、その時はただひたすら読んだだけだったので、音は覚えたものの意味はサッパリでした。その反省を元にして、今回はテキストのロシア語を日本語にして、それを見て翌日ロシア語に戻す練習もしています。(←原文復元法)ただ、綴りがなかなか覚えられません。今回は文字を正しく書くのはパスしようかな・・。

2009年05月16日

コメント(2)

-

「1週間に100回音読」計画

語学の勉強は、所謂「勉強」ではなく「トレーニング」なので、意味の分かるテキストを、耳にこびりつくまで聞き、口にこびりつくまで唱え、手が覚えるくらい書き写し、日本語を見てすぐ対応する外国語で言えるくらいまで練習しないといけないとだんだん分かって来たのですが、言うは易く行うは難し・・・。時々、マイブームになって30回ぐらい音読してみたり、筆写してみたりすることもあるのですが、続いたことがありません。そんな私でも、1週間かけて100回ぐらい音読したスキットというのも過去にいくつかあるのです。そして、そういうスキットはやっぱり何となく口で覚えているので、またがんばってみようかな と思っているところです。今やっている「まいにちロシア語」も「アンコールまいにちロシア語」も、私の好きな金曜に1週間分のスキットが流れるタイプの講座。(←スキットの編集がやりやすい)これまで欲張って、両方ともスキットのみのファイルを作って来ましたが、そうするとどちらも何となく聞いてはいるけれど中途半端で、結局何もしっかり覚えていないという悪いパターンになってきました。「まいにちロシア語」の方は、進み方が速くてついていけないので、黒田先生の「アンコール・・・」だけに絞ることにしました。ラジオ講座は、一つに絞って徹底的にやるのが、初心者には良さそうです。何度も挫折した経験から、1週間に100回音読(一日15回×7)くらいだと何とか続けられそうなので、先週の「アンコールロシア語」でやり始めました。幸い今週は再放送♪1週間のスキットが30秒強なので、一日15回読んでも、9分。まだ三日目ですが、久しぶりに数取り器を出してがんばってます。スラスラ読めるようになって、最後には日本語を見ながら、スキットを言えるようになれば完璧なんだけど。9月まで続くかな。。。

2009年05月07日

コメント(2)

-

『The Girl with the Dragon Tatoo』

2週間ほど前、友だちに「面白かったよ」とすすめられた本です。地名に馴染みがなく、登場人物が多い(←Vangerだらけ)ので、慣れるまではメモを見ながらでしたが、オーディオブックの助けもあり、1週間くらいで読めました。面白かったです。Thank you♪-----------------644ページ16時間19分------------------36年前、16歳のある少女が忽然と消えた。遺体もなく、目撃者も証拠もない。彼女の叔父のヘンリック・バンガー(スウェーデンの経済界の大物)は、一族の中の誰かに殺されたと信じていて、事件の真実を探ろうと、ある人物に調査を依頼する、というのがメインのお話。これに、スウェーデン経済界の詐欺事件(?)が絡むのですが、こちらの方はボンヤリとしか分かりませんでした。日本語でも読んでもあまりよく分からないかも・・・。タイトルになっている、身体のあちこちにピアスと刺青を施し、写真のような記憶力を持ったハッカーのようなresearcher、リザベス・サランダーがとても魅力的でした。第二作も読んでみたいな と思ってます。タイトルはスウェーデン語の原作を英語に翻訳したときにつけられたものだそうです。原題は「Ma"n som hatar kvinnor (Man who hate woman) 」

2009年05月07日

コメント(3)

-

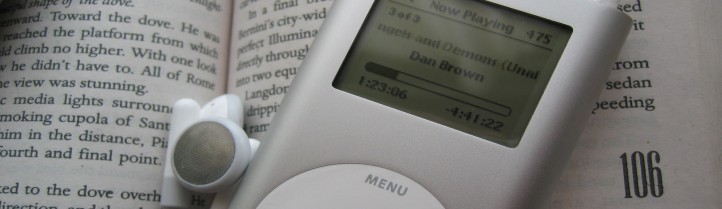

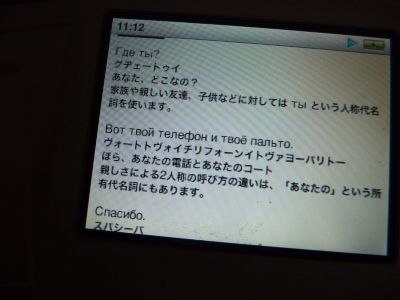

iTunes、iPodでゴガクルのおさらいフレーズを表示

「まいにちロシア語」、19課まで終了。まだ毎日聞いてます。金曜の放送で1週間分のスキットが流れますが、トークマスターで録音したファイルからスキット部分だけを編集したものを作って、繰り返し聞いたり、音読するようにしています。耳・口こびりつかせ作戦なんですが、口がおろそかになってます。こうやってスキットを何度も聞いていると 少しずつですが、音には慣れて来るのですが、何せ音声と意味が全然結びついていないので、「意味は何だっけ???」ということだらけ・・・。今も、ゾーンチク という単語が頭に浮かんだんですが、意味が・・音と文字も結びついていないので、テキストを見ても、キリル文字を見ただけでは発音できません。なので、今のところカタカナが頼りです。文字は今回はパスかな。。。。iTunesの歌詞のところに、文字を入力すると、iPodで表示されることを思い出し、久しぶりに、iTunesの歌詞に入力しようとしたら、何だか時間がかかり中断。ロシア語のスクリーンキーボードを見ながらになるので、かなりめんどくさいです。ゴガクルのページの「おさらいフレーズ」をコピーして貼り付けたら、うまく行きました。この位で十分かな。iPodは多国語対応なのでいいですね。明日は金曜なのですが、3日ほど留守にするのでファイル編集が出来ず残念です。*****************ゾーンチクはカサでした。*****************

2009年04月23日

コメント(0)

-

not let on (悟られないようにする) 『Spanglish』より

Such was my need to protect her that I never let on that I could hear her.そんな母のため私は泣き声が聞こえないふりをしていました。『スパングリッシュ』は、メキシコからロサンゼルスへ移住したシングルマザー、フロールがロスで家政婦として働く映画なんですが、冒頭の部分は、娘の視点からの語りになっています。語りは、こんな感じです。父が去ってから母は心配をかけないように、私の前では涙を見せず、泣きそうなときなホンの一瞬だけ一人になって吐き出すのです。Such was my mother's need to protect me that she would not let me see her cry.The trick was ... get over it as quickly and privately as possible.でもバレバレ なのが画面の様子で分かり、そんな母のため聞こえないフリを・・・と続きます。・I saw Margaret at the party, but I didn't let on to other people that I knew her.(私はパーティーでマーガレットに会ったが、私が彼女を知っているということをほかの人たちに悟られないようにした)。・I didn't let on to my wife that I had lost my job.(私は失業したことを妻に悟られないようにした)。(E-DIC)

2009年04月20日

コメント(2)

-

meter las narices (首を突っ込む)

まいにちスペイン語 Leccio'n14/?/Que' esta'is haciendo? (あんたたち、何をしてるの?)Vete. No metas las narices. (あっちへ行け。首を突っ込むなよ)vete: irse(立ち去る)命令法metas: meter(入れる)接続法現在形(否定命令法)narices: nariz(f:鼻)複数形 鼻の穴が二つあるから複数なのだそう日本語では首を突っ込むになるところが、スペイン語では鼻を突っ込むとなるんですね。テキストには、鼻の高い西洋の人が顔を突き出すと、自然に鼻が目立つ体勢になるという説明がありました。英語にも似たのがありますね。poke [put, shove, stick, thrust] one's nose into… …に干渉する.・Stop poking into my personal affairs. 個人的なことをせんさくするのをやめてくれ ・She pokes her nose into everything. 何事にも口を出す estar hasta las narices de 不満が鼻にまで達している~にあきあきしている,~にうんざりしている

2009年04月18日

コメント(0)

-

get around to ...ing (…する機会[時間]を(やっと)見つける)

ブログに書いたあと、そのフレーズによく出会うということ、ありませんか?get around to ~も、去年夏 ブログで書いてから、よく見かけるようになりました。何日か前、テレビのスペイン語講座のあとに録画されていた『Jブンガク』をボーッと見ていたら出て来たので、思わずノートにメモしました。『ぼくは勉強ができない』(山田詠美)の解説の中で、I've gotten so addicted I never even get around to studying.ボクはそれにうつつを抜かして来て、勉強しなかった。get around to...ing …する機会[時間]を(やっと)見つける; …まで手が回る[届く]ようになる.・I never got around to thanking him. (忙しくて)とうとう彼に礼を言わずじまいだった.・We'll have to get around to the matter sooner or later. いずれはその事に手をつけねばなるまい.(研究社 新英和大辞典)I'm so busy that there's just no way that I can get around to that.忙しくて、とてもそこまで手が回らない。(E-DIC)When you get around to doing something that you have delayed doing or have been too busy to do, you finally do it. (in BRIT, also use get round to)(Cobuild)My collectionOddly enough, the sisters never got around to giving me a name. I was just called Baby ーーーthe baby that no one wanted.[Slumdog Millionare]If Remigius was telling the truth, the woman was a fornicator, technically. It was a type of fornication that was normally overlooked, for many couples did not get around to having their union blessed by a priest until they had been together for a while, often until the first child. [Pillars] 2008/11/14

2009年04月18日

コメント(2)

-

「スーザン」はユリ / English lessons by 91-yr-old woman in Kagoshima gaining popularity

大杉先生のポッドキャスト「Cross-Cultural Seminar」の123回のタイトルが「名前の意味について」だったので、聞いてみました。スーザンさんの名前がユリから来ているということで、へぇ~でした。Behind the name でSusanを調べたら、English variant of SUSANNA。さらに、SUSANNAを調べるとThis was derived from the Hebrew word (shoshan) meaning "lily" (in modern Hebrew this also means "rose")ヘブライ語でユリの意味だったんですね~。Susanのキリル綴りはСусан→SUSANNABree: Derived from Irish br?gh meaning "power, high".Edie: Diminutive of EDITH------------91歳のおばあちゃんの英会話教室が鹿児島で人気という記事をNews on JapanのEducationのコーナーで見つけました。以前鹿児島に住んでいたので、親近感が湧き、読んでみました。http://www.breitbart.com/article.php?id=D97EKA480&show_article=1 A 91-year-old woman, who spent her early years in the United States, is giving English lessons at her home in Kagoshima, which is gaining popularity among people who feel that regular English schools are difficult to follow. She offers English lessons during the day, three times a week on weekdays for 500 yen for each lesson, lasting one or two hours. She teaches easy conversational English and colloquial expressions, and offers tea and sweets. 500円でお茶とお菓子か。。いいな。

2009年04月14日

コメント(0)

-

「メドヴィェージェフ」は熊

「まいにちロシア語」の金曜日は、豆知識みたいなコーナーがあるのですが、今日はロシア人の名前についてでした。ロシアには、動物の名前に由来する名字があり、メドヴィェージェフは、熊ザイツェフはウサギ (←「スターリングラード」のバシリ)ヴォーコフはオオカミから来ているのだそう。シャラポワのフルネームは、マリア・ユーリィェヴナ・シャラパワ。Мария Юрьевна Шараповаロシア人の名前は、「個人名+父称+名字」から成り立っているので「マリア(個人名)・ユーリィェヴナ(父称)・シャラポワ(名字)」シャラポワ家のユーリィさんの娘のマリアという意味だったんですね。父称は、父親の名前から作られ、息子には「ヴィチ」を付け、娘だと「ヴナ」がつくのだそうです。トルストイのフルネームは、リエフ・ニカライヴィチ・タルストーイ。タルストーイと言うのは、太っているという形容詞から来ているんだそうです。女の人だと、タルストーヤ。こんなことばかり覚えて、肝心の綴りは全然覚えられません。それにしても綴りが、音とかけ離れていて、??となり発音できなくなります。Марияを見て、マリヤとサッと言えるようになるまでは、大分かかりそうです。рがラ行の音になる というのが、どうにも、慣れません。どうしても、プと言いたくなります。今日のビックリロシア語綴りХорошо! いいね。ハラショーХорошо? いいですか?стоп ストップ

2009年04月10日

コメント(2)

-

「オーディオブック+ペーパーバック+訳本」の三点セット読書

以前、やろうと思いながら、いつの間にか忘れていた「三点セット読書」、やっとやってみました。昨日は、「ノルウェイの森」を読みながら、英訳のオーディオブックを聞いてみたのですが、字幕を読みながら映画を見ているような感じで、なかなか面白かったです。聞きながら「へぇ~、英語ではこんな風に言うのか」と思った部分を書き留めたりしながらやりました。今日は出歩いていたので、オーディオブックだけ・・。一度読んで忘れかけてる本でやったのが、よかったのかもしれません。所々、つまみ聞き(?)することも出来ますしね。初めての本だと、中断しすぎて進めなくなって、挫折しそうです。やろうと思ったキッカケは、『おじさん、語学する』に載っていた勉強法でした。(→ここにゴチャゴチャ書いてます)この本では、『星の王子さま』の訳本を1ページ読み、フランス語で1ページ読む 何度も朗読を聞く というやり方が紹介されてて、「真似してやろう♪」と、意気込んだものの、なんだかんだで取りかかりそびれ、そのうちやろうと思ったことさえも忘れていたのでした。「音声+テキスト+日本語訳」の三つが揃っている、一番手軽な教材は、NHKの語学講座ですよね。映画やドラマも日本語音声+英語字幕、英語音声+日本語字幕で見ることで、似たような感じになりますね。三点セット学習メニュー・ディクテーション・単語調べ・読んだものを日本語にする練習・その日本語から「原文復元」で作文練習・音声と一緒に音読・筆写・内容について自分の言葉で説明してみる・音声を何度も聞き真似る(←初めての言語では、これが一番大事ですね。今、ロシア語でやってます)

2009年04月08日

コメント(2)

-

Cyrillic letters

I took up learning Russian by listening to two NHK radio programs.So far, it is very interesting and I'm enjoying it a lot.As of yesterday, I learned 16 Cyrillic (Russian) letters.There are 33 letters in Cyrillic alphabet, and they are categorized into three types.The first type is just like English (Latin) alphabet.(

2009年04月03日

コメント(4)

-

足の筋力アップを助けてくれるシューズ 「Reebok Easy Tone」

昨日のNHKまちかど情報室の「ウォーキング・ジョギング 助けます」で紹介されていたウォーキングシューズ。散歩や買い物など日常の一歩一歩をエクササイズに変えてくれる♪ んですって。バランスボールを履いている感じだそう。http://jp.reebok.co.jphttp://jp.reebok.co.jp/easytone/欲しいな~。給付金、いつかな~。-----------------------土日、留守にしますHave a nice weekend!-----------------------何となく気になって調べたら、Have a good weekend!が6,280,000 件Have a nice weekend!が4,710,000 件でした。Have a good weekend!

2009年03月27日

コメント(8)

-

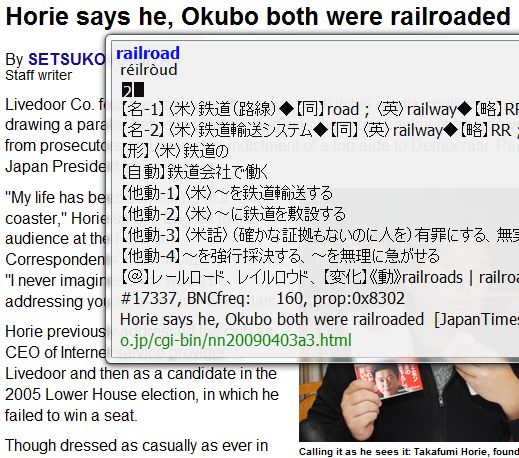

英辞郎でポップアップ検索するFirefoxアドオン FirePoP!

Firefox3上でPDIC(英辞郎)をポップアップ辞書として利用できるアドオンです。「PDIC+DokoPop!*」みたいな感じで使えます。 http://firepop.sourceforge.jp/ *DokoPoP!(どこポップ!)というのは、英辞郎の検索ソフトPDICと連携して、クリックされた位置の単語を検索して、訳などをポップアップウィンドウによって表示してくれるソフトウェアです。 http://www.eijiro.jp/dokopop.htmFirePop!を使うためには、PDIC/Unicodeが必要です。 http://homepage3.nifty.com/TaN/pdic-unicode-release.html<<使い方>>まず、PDIC/Unicodeを起動。Firefox上で「Alt+右クリック」。これで、カーソル直下の単語や連語・熟語がポップアップで出て来ます。↓↑の記事のように、「へ?railroad??」と思った時に、意味がサッと確認出来て便利です。PDICのポップアップ辞書は、↑のように連語も検索してくれるところがいいです。ポップアップ辞書と言えば、FireDictionaryもよかったんですけど、単語しか調べてくれない所がイマイチ。上の記事のような時は、Mogul、lashes、outとバラバラに表示。で、lashesの意味はスルーになってしまいます。それでも、クリックしなくていいのは便利だし、出典と共に履歴も残るのはいいです。久しぶりに使ったら、履歴をCSVで出力出来るようになっていて、iKnowとも連携してるみたいでした。いろいろポップアップ辞書を試して来ましたが、結局はこの二つに落ち着きそうです。

2009年03月24日

コメント(2)

-

Audible Enhanced Audio

Audible.comのオーディオブックの音質に、「Audible Enhanced Audio」が登場♪これまでは、AMラジオレベルの2、FMラジオレベルの3、MP3レベルの4の3種類だったのですが、CDレベルのAudible Enhanced Audioが加わりました。まだ全ての本にEnhancedバージョンがあるわけではなくて、My Libraryにある本のうち、Enhanced Audioが提供されているオーディオブックに印がついています。audio formatを変更してダウンロードすればOKです。何冊がダウンロードしてみましたが、朗読者の息遣いが伝わってくるような気がします。久しぶりに「Pride and Prejudice」を2時間ぐらい聞いてしまいました。容量が約二倍になっているので、ダウンロード時間がちょっとかかります。『Pillars』もあるなぁ・・・と思っているところです。What is Audible Enhanced Audio?It's the highest fidelity file format ever released for digital audiobooks.With Enhanced, you can listen to your favorite books as if you're with the narrator in the recording booth. Bring classics to life and add an extra crisp and clear dimension to best sellers. Over 11,000 audiobooks are already available, and we'll be adding most of the catalog throughout the next year as well as making sure any new audiobooks added to the site will be optimized for Enhanced. Get ready to enjoy the best audiobook listening you've ever experienced.

2009年03月24日

コメント(2)

-

コクヨ Systemic(A6)で原文復元法 継続中

2週間ほど前から始めた原文復元法。今回は、1日分の分量をA6ノート一枚分にしたせいか、負担が少なくて、まだ何とか続いています。毎日ではありませんが、それでも最長記録かもしれません英英辞典で見つけた例文を1つ訳しただけ という日もあるので、分量としてはかなり少ないのですが、自分が訳した日本語からもう一度英語に戻すことで、読むだけの時より、覚えやすい気もします。A6ノートには、これまで文庫本用のカバー↓をつけていたのですが、最近Systemicを使い始めました。内ポケットが深くて、ノートがしっかり固定するので書きやすいです。2冊収納できるので、1冊前の「何でもノート」も持ち運べていいです。自分で印刷したA6小冊子やハガキサイズのカードも、外側のポケットに差し込めます。

2009年03月18日

コメント(2)

-

『外国語を身につけるための日本語レッスン』(三森 ゆりか 著・白水社)

図書館で借りて読んだ本のメモです。第1章 外国語と日本語の違いを意識する から国語教育の軽視が外国語教育の弊害となっていることについての説明日本の国語教育で、「表現技術」を学習していないことが起こしている弊害の例1.説明の技術(相手が理解しやすい論理的な説明の方法を身につけていない。客観的な表現が出来ない←主観と事実の混同)2.描写の技術(あるものを見て、それを見ていない人が正確にそのイメージを描けるよう情報を伝達する術を身につけていない)3.明確に言う技術(察しの文化の日本では、省略が多い)4.質問の技術(5W1Hを軸とした具体的な質問が出来ない)5.返答の技術(具体的に答えない)6.分析の技術(対象のどの部分に対してそのように感じたのか分析できない)「表現技術」と聞いてもピンと来なくて、「表現技術って何?」と思いながら読みはじめましたが、読んでいると、ちゃんと出来てないことばかりで、「日本語でできないのに英語で出来るわけないじゃん」という気持ちになりました。国語の授業というのは、単に漢字を習い、本をスラスラ読めるようになるだけのためのものではなく、「言語技術」を学習する場 であるべきである という筆者の主張を「そうだったのかー」と思いながら読みました。国語を12年以上習いながら、そういう認識はかなり薄かったです。日本語の会話では、見たり、聴いたり、読んだりしたことについて、印象や感想を求められることはあっても、そうしたことに対して自分なりの批評を求められることは滅多にありません。それは批評家の仕事であって、一般人は、「よかった!」「素晴らしかった!」「感動した!」と感嘆詞を並べられれば十分・・・個人の心の中にある感動を無理矢理に言語化させるのは無粋 私は↑な所があって、英語の細かく具体的な点が苦手なのですが、感想を聞かれたら、"It's interesing."とか"I like it."で終わらず、"Because, ..."と続けられるようにしないといけませんね。-----追加-----第4章 「説明」の技術 のところで、説明がわかりにくいと情報がどのように変質するか ということを理解するためのトレーニングが紹介されていました。時計の説明文を聞いて、絵を描くというものなのですが、この絵が見事にバラバラなのです。バラバラになったのは、読まれた説明文がわかりにくかったためで、説明が悪いと情報が正しく伝わらない のが実感できました。「最初に掛け時計って言ってよ~。形とか大きさとか分からないと、描けないじゃん!」って思いますもん。以下、ビックリしたところドイツの教育では、生活で必要な説明能力を培うために描写のトレーニングを行う。開始年齢は早く、小学2年頃から技術的なトレーニングが始まる。単純な物の描写から、段階を追って一枚の絵の描写にまでつながっていき、美術館で絵を見たり、美しい情景を見たりしたときに、そのイメージを相手に伝え、知的で教養ある会話ができる人物を育てるように配慮。「描写(説明)の原則」に則って行う技術が身に付くと、この技術は速やかに外国語に転用できる 今更、仕方ないですが、英語教育と言うよりも、こういう国語教育を受けたかったなぁ。効果的な説明の方法、論理的で無駄のない報告文、記録文の描き方、有効な質問の仕方、文章の要約の技術・・・などは、欧米の国語教育で根幹をなしている言語技術だそうです。こういうのを日本語で受けていれば、もっと英語の上達が速かったかも・・と思いました。「道案内」の方法も学校で技術として学んでいる というのもビックリ。----------------------口頭説明の原則・概要から詳細へ・空間的秩序・時間的秩序・ナンバリング・ラベリング

2009年03月11日

コメント(4)

-

What's in it for me? (私に何のメリットが?)

ボキャビル本の『Word Power Made Easy』で再会。1年ほど前『ゴッドファーザー』で見つけ、ブログで書いてから、デス妻で出て来たり(←#316、Gabyの台詞でした)、『The Pillars of the Earth』や『Slumdog millionaire』で出て来たりして、「よく出てくるんだ~」と思っていたら、『Word Power Made Easy』でも出て来ました。Session1で出て来てるので、多分前にも読んだハズなんですが、当時はこの言い回しを知らなかったので、全く気づきませんでした。3.How to talk about personality types のSession1の1.An egoistの説明の中で登場。1.me firstYour attitude to life is simple, direct, and aboveboard - every decision you make is based on the answer to one question: "What's in it for me?"PDICにコレクションしました。ノートに書くだけより、ブログにも書いておくと、「あ、前にもなんか書いたような・・・」という気がして、次に出会った時に思い出しやすくなる気がします。ノートはいつでも見られていいんですが、検索しにくくて・・・。WORD POWER MADE EASY(A) [洋書]

2009年03月11日

コメント(0)

-

take a leaf out of someone's book (~を手本にする,模範とする,見習う,~にならう,あやかる)

辞書チェックの時に出会い、今朝の日経で、「産む国」の仏、経済の懐深く という記事を読んだ後だったので、目に飛び込んで来ました。こういうことが続くといいんだけど。Japan should take a leaf out of France's book and replace its tax code that is heavily tilted toward the heads of households--the breadwinners--with a system based on per-head family income. POINT OF VIEW/ Yoshiyuki Ataigawa: Family-friendly taxation can boost birthratehttp://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200903060068.htmlE-DICの例文¶His success prompted me to take a leaf out of his book.(彼が成功したことで,ぼくも彼にあやかろうという気持ちになった)¶You should take a leaf out of your brother's book and study harder.(おまえも,兄さんを見習ってしっかり勉強しなくちゃだめだ)------給付金の社説でturn a deaf ear toも発見The ruling coalition not only turned a deaf ear to these voices of the people, but it even rejected an opposition proposal to call a joint committee of both houses of the Diet to hammer out an agreement.http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200903060078.html

2009年03月07日

コメント(0)

-

原文復元法ふたたび (英→日→英のライティング練習)

今朝、yukoさんのところで、yukoさんの新聞記事の英訳を読んだあと、何度も挫折している「原文復元法」を思い出しました。いつも三日坊主で終わっている学習法なのですが、思い出すと、やってみたくて仕方がありません。今日は、たまたま見つけたasahi.comの記事、Teaching in English won't work for all studentsを使ってやってみましたが、考えてみると、オーディオブックで聞いた本を使って、少しずつやってみてもいいわけですよね教材にこだわりすぎたのがよくなかったのかも…。それと、これまでB5のノートを使っていたので、分量が多くて挫折したのも一因のような気がして、今回はいつも使っているA6の何でもノートを使ってみました。これなら、1ページがすぐ終了♪まず、1行おきに英文を日本語に訳して書いていき、しばらくしてから、自分の書いた日本語を見ながら英訳してみました。英文だと、分量が3割増しです。結果は・・・、冠詞、前置詞で間違いだらけで、かなりオソマツでした。でも分量が少ないので、ハードルがかなり下がった感じです。今日は、もうちょっとやりたいところで、止めておきました。明日もやるかな???

2009年03月05日

コメント(4)

-

「クイズ英検$ミリオネア」と「単語山」

「スラムドッグ$ミリオネア」で「クイズ英検$ミリオネア」を思いだし、少し前に見つけたオンライン英単語テストの「単語山」を思い出しました。・単語山・英検1級単語単語力、クイズ英検$ミリオネア、英単語名人、四択の王様など、ボキャビル用のサイト、いろいろ登録しては飽き。。。を繰り返していますが、また1つ追加です。

2009年03月04日

コメント(2)

-

『Q & A』 (filmed as Slumdog Millionaire)、聴了

アカデミー賞8部門制覇の『スラムドッグ$ミリオネア』(Slumdog Millionaire)の原作がないかな~と、audibleで探していたときに見つけた本です。原作本のオーディオブックらしきものもあり、そちらはabridged版で6時間。サンプルを聞いてみると、この本はナレーションではなくドラマ仕立てになっていて2時間20分。少し迷いましたが、一気に聞きたかったので、短い方を選びました。こちらは、原作と同じタイトルですが、かなり短いですし、ひょっとしたら内容は映画とより似ているのかもしれません。(主人公の少年の名前が違いますが)原作も読んでみたくなりました。インド訛りの英語で、ちょっと聞き取りにくいのですが、何とか最後まで聞けたのは、多分、ドラマ仕立てのおかげです。ネコの声、インド音楽、嵐の音、クルマの音、列車の音、ミサ、笑い声、子どもの声、大人の声、イギリス人の声、オーストラリア人の声など 効果音が助けになりました。ドアを激しくたたく音で始まったので、「何事?」と思って聞いていると、主人公の少年Ram Mohammad Thomasが、テレビのクイズショー(←クイズミリオネアみたいなの)で次々正解を重ねたことが原因で、警察に逮捕されてしまいました。イカサマの疑いで逮捕された彼が、それぞれの問題の答えを知るに至った経緯を語りながら、ストーリーが進みました。エピソードとクイズが交互に出てくる構成だということが分かったので、細かいことは分からなくても、何とか聞き続けることが出来ました。9つの問題に答えたら、10億ルピー。”Who will win a billion?"という番組の音楽がインドっぽかったです。細かい点が聞き取れなかったので、もう一度聞いてみようと思います。2時間の本はこういうときにいいですね。映画はこんなストーリーらしいです。 スラム育ちの少年ジャマールは、学校に通ったことのない孤児。だが、このクイズ番組で次々に正答し、ついに2000万ルピーを賭けた最終問題に。不審がる司会者が手引きして警察が乗り出し、尋問と拷問を重ねる。いかさまか、それとも天才か。 少年の「自白」は三つの回想シーンの形をとり、真実が明らかになる。 ↑http://www.asahi.com/showbiz/movie/TKY200902160253.htmlより↑訳本もありました♪

2009年03月04日

コメント(2)

-

『Angeles y Demonios 』

少し前に、Amazon.co.jpで注文してあった、『Angels and Demons』のスペイン語版、『Angeles y Demonios 』が昨日届きました。スペイン語を始めてまだ2ヶ月の初心者なのに無謀だな~と、自分でも思いましたが、どうにも好奇心が抑えられませんでした。(I failed in any way to surpress my curiosity...)こんな長い本を注文してしまったのは、『Angeles y Demonios 』のオーディオブックを2週間ほど前にAudibleでダウンロードしたからなんです。2週間ほど前、『Jorge el Curioso』が何とか最後まで聞けそうなので、次に聞く本をAudibleで探していました。最初は、子ども用のところで探していたのですが、abridged版しかなかったりで、なかなかこれという本が見つかりません。それに、短い割に高いんですよね、絵本って・・・。(『Jorge el Curioso』は18分で4ドルでしたが、これは1冊20時間以上で10ドル弱←年会員のメリットです。1時間当たり0.5ドル♪)「えーい、どうせなら・・」と前から気になっていた『Angels and Demons』のスペイン語版、『Angeles y Demonios 』を勢いで購入したという訳です。で、英語版の本を見ながら聞いてみたら、”What do you want?" とか ”I'm looking for Robert Langdon."に対応するスペイン語の部分Que quieres?、Estoy buscando a Robert Langdon. が聞きとれたので、恐ろしく気をよくしまったのです。もちろん、他は分からないところだらけだけなのですが、聞こえてくる単語も幾つかあるので、「スペイン語の本は無いのかな。。。」と思い、Amazon.co.jpで本を探したら、何と『Angeles y Demonios 』があったので、思わずクリック。。。。という訳です。こんな経緯で注文したものの、配達は2~3週間後ということだったので、忘れかけていたのですが、意外に速く届きました。最後まで読めなくても、スペイン語の音や単語に慣れるために、使おうと思ってます。チャプターが細かく分かれているので、読むところを探すのには便利そうです。単語が増えるといいな~。

2009年02月24日

コメント(4)

-

2009年度のNHK語学番組一覧

4月から、何を聞こうかな・・・。来年度の語学番組一覧↓を眺めて、考えているところです。http://www.nhk.or.jp/gogaku/pop-2009.html4月からは、ほとんどのラジオ講座(新作)がPCでもストリーミングで聴くことができるようになるらしいので、便利になりますね。ラジオ英語は岩村先生の「英語5分間トレーニング 」テレビでは、鳥飼玖美子 先生、伊藤サム 先生の「ニュースで英会話」などに興味を持っていますが、一番楽しみにしているのは、ラジオのスペイン語。待ち遠しいです。

2009年02月18日

コメント(2)

-

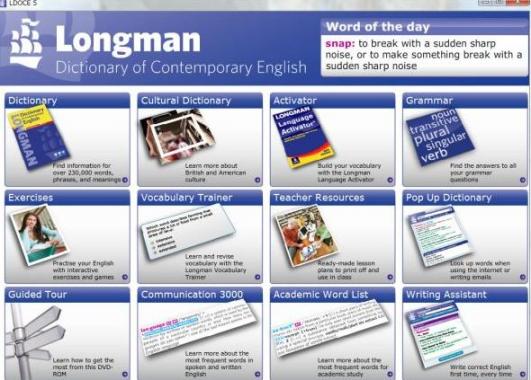

LDOCE5のVocabularyTrainerでボキャビル

iKnow通いは一週間ほどしか続かず、次にやり始めたのが、数日前に買ったロングマン現代英英辞典[5訂版](LDOCE5)についていた「Vocabulary Trainer」です。Academy Vocabulary, General Vocabulary, Topic Vocabularyの3つに分かれた分野の単語を学習するのですが、効果的に覚えられそうな感触です。(←最初だけかも...)それぞれ下位区分がありAcademy Vocabularyには、Agreeing/ disagreeing、 Cause、 Change、Decreasing以下全14項目General Vocabularyには、Beautiful、 Clothes、 Cook以下全12項目Topic Vocabularyには、Books/ Literature、Bussiness、Computers/ Internet など14項目となっています。一回のセッションで出題されるのは25題。問題のパターンは、●Listen to the word and write it on the line.というディクテーションのようなタイプ●Which of the words below best completes the following sentence?Animal welfare did not become a ______ issue until the late 1970s.とあって、 contemptible、contradictory、contentiousから選ぶタイプ●Which of the following explanations best describes unanimous?で ・created from more than one part or group ・agreed about by everyone involved - used about decisions and opinions ・taken by only one of the groups involved in a situation - used of an action or decisionから選ぶタイプがあります。一回のセッションで、同じ単語が繰り返し現れるよう出題されます。同じ単語でも、出題パターンに変化があるので、完全に分かっていないと、なかなか全てを正解することができません。辞書の例文が手を変え、品を変え、いろいろ登場しますし、三択も、なかなか手強くて、まぐれではめったに当たりません。似たような意味のものが多くて混乱します。agree、dispute、dissent とか一応知っているつもりの単語でも、よく間違うのですね。コロケーションを間違えたり、定義を間違えたり、綴りを間違えたり・・・あれ??そうだったんだ~ということもしばしば。ある単語に関する全ての問題に正解できると、その単語がMy Vocabulary Listに記録されます。ここの単語が増えるのが楽しくて、今のところ3日続いています。ここにたまった単語を復習して、不正解だと、Listからまた外されてしまうみたい orzいつまで続くかなぁ。

2009年02月07日

コメント(4)

-

簡単な単語を英語で説明する練習 「英英辞典ゲーム」

英英辞典ゲームって、聞いたことありますか?ある英単語の説明文を作り、英英辞典の説明にどのくらい近いかを競うゲーム「(←日本人のための英語術」岩波新書 ピーター・フランクル著 より)なんですが、一人でやることも出来ます。hat, weather, die, hairなど、中学校で習ったような単語について、まず自分でいったん考えたり、ノートに書いた後、英英辞典の説明と照らし合わせるのです。まず自分で考える というのがポイントです。自分で考えずに読んでしまうと「ふん、ふん、なるほどね~」とアッサリ読み流して、何も残らないことが多いのですが、一度説明する苦しみを味わうと、辞書の説明の的確さに感動するので、記憶に残りやすいような気がします。だから、面倒でも、まず自分でちょっと考えてみないといけません。日記の代わりに書いてみるのもよさそうですね。2月はこれをがんばってみようかな。これを始めたきっかけは、一年ほど前から通っている英会話のレッスンの前半が、簡単な単語やフレーズを英語で説明すること だからなのです。説明する単語やフレーズは、tellやget up earlyだったり、jewelryだったり、quitだったりで、一応知ってると思ってる単語ばかりなのですが、いざ英語で説明するとなると、これが難しくて、いつも「うー、うー」唸る時間が、英語を話す時間と同じくらい という情けなさ・・・。あんまり酷いので、対策のために始めた練習が、英英辞典ゲームというわけです。英英辞書も何種類も持っているので、こういうときは比較出来たりして、結構便利です。以前にも、こんなことをやろうとしたことがあって、子ども用の英英辞書も購入済みだし、今度こそ、しっかり読んでみよう。こういう勉強法、何かで最近読んだような気がするなぁ と思ったら、という本でした。この本の実践編のレベル1に載っているのが、基本語彙をヒトリゴト(または頭の中で)で英語で説明する でした。(←ネットで調べた・・)

2009年02月01日

コメント(4)

-

iKnow で就任演説をディクテーション

1週間ほど前、iKnowで実際の演説の音声で学習できる「オバマ氏大統領就任演説コース」が出来たことを知り、それ以来、頻繁に通っています。ディクテーションのスコアがどんどん下がって行くので、だんだんやる気がなくなってきているところです小さい単語の聞き取りが全く出来なくて、イヤになります。何度も演説を聴けるのは、いいんですけどね。知らないうちに、コースやリストがとても増えていてビックリです。スペイン語やイタリア語もあるし、自分で作るリスト用のブックマークレットもあるし、うまく使いたいものだと思いました。無料というのが嬉しいです

2009年01月29日

コメント(6)

-

スペイン語って意外と簡単かも・・と思わせてくれる本

『スペイン語は英語でとことん省エネ出来る!』という本を読み始めました。この本、スペイン語がいかに簡単であるか という点を強調してくれているので、超初心者としては、とてもやる気が出て来ます。レッスン1で、アルファベットや発音の仕方、簡単な文の仕組みを習います。語順は、主語+動詞+目的語だよ でアッサリ終了です♪違うのは名詞に男性形と女性形があること形容詞は名詞の後に置かれること動詞が人称に合わせて活用することで、He has a blue car.をスペイン語の語順にするとHe has a car blue.あるいはHas a car blue.スペイン語の基礎は以上です。と説明されるので、「え?あのゴチャゴチャした活用はいいの?」と思いながらも、グーッと気分がラクになりました。イタリア語の時、最初からルールを覚えようとして失敗した経験があるので、とりあえず、放っておいて出発だ~。レッスン2で、800語ぐらいの単語が紹介されます。最初の方の100個は、スペイン語由来のカタカナ語。カタカナ語というより地名という感じで、フロリダ(花でいっぱいの)、ネバダ(雪で覆われた、雪)、ラス・ベガス(沃野)、ロス・アンゼルス(天使)、プエルト・リコ(豊かな港)、バハマ(低い→浅い海)、カサブランカ(白い家)、ブエノス・アイレス(よい空気、風)などなど。あー、みんなスペイン語由来だったのか~♪という感じです。そして日本語にもなっているような、エル・ニーニョ、ラ・ニーニャ、アミーゴなどで、最初の97個が終了です。眺めただけで、スペイン語の意味を覚えるまでにはなってないんですが、もう100個だよ~と何だか希望が沸いてきます。次のグループを覗いてみると、英語と綴りが同じものや英語から推測できるもの。animal, hospital, naturalなんかは、英語と全く同じ綴りです。accidente, cristal, familiaなどは、すぐ見当がつきますが、este東、 estomago胃、precio値段、olorにおい などとなると、一瞬??となります。さらに???なものも多いですが、ま、それでもこのグループが終われば、257個です。次のグループはなかなか手強くて、語源やエピソードと共に覚えるもの。aprender学ぶは英語のapprehend理解する、beber飲むは英語のbeverage飲料 とそれぞれ関連づけて覚える という感じです。cabeza頭、barco船など、Jorge el Curiosoでみた単語も幾つかありました。ここのパートが終了すると、618個になります。あと100個は、手がかりなしで覚えるもの。デス妻で聞いたことのある単語もあるし、イタリア語と似ている単語も多いような・・。このグループの単語を眺めてからドラマを見ると、覚えやすいかもしれません。残り100個は、数字、曜日、月の名前、順序の単語。これで800個終了♪毎日、100個ぐらい眺めるようにするといいかもしれません。Easier said than done.ですが・・。そして、レッスン3でサラッと文法を学んで、レッスン4からはもうスペイン語でニュースを読んでいくのです。早っ。ネットのスペイン語ニュースを自分で英語の単語に置き換えたものと翻訳サイトの英語訳を比較しながら勉強するやり方が紹介されていました。そんなに甘くないとは思いながらも「スペイン語って意外と簡単?」と期待を持たせてくれる本でした。若い方はご存じないと思いますが、キエンセラとかロス・プリモスなんていうのもスペイン語だったんですね。。。

2009年01月21日

コメント(0)

-

デス妻でスペイン語学習

語学学習には「多読」がよさそう と思っても、全く知らないスペイン語で多読が出来るハズもないので「Jorge el Curioso」も辞書を引きながら、チビチビ読んでいます。まずオーディオブックの音声を聞き、気になった単語を辞書で調べ、英語版を読んで意味を確認し、自分でも読んでみるだけにしたので、一応ノルマ通り進めるようになりました。最初、「この文、どんな構造なんだ?」と考えこんでたんですが、そうすると時間ばかりかかって先に進めないので、文法的にどうなっているのかという深追いはしない方針です。(←したくても、出来ないし・・)英語でも意味の分からない文に出会うこともあるわけで、ボヤッと分かればOK としました。潔癖症は禁物ですよね。でも、一日3行だけではあまりにもスペイン語に触れる時間が少ない。。。「多読」「多聴」するのは、効果がありそうなので、やってみたくて仕方がない。でも、訳の分からないスペイン語を聞くことも読むことも出来ないし・・・と、悩んでいたら、閃いた♪一昨年の秋に買った『Desperate Housewives Season 3』のUS版DVDがあるじゃないか♪これをスペイン語音声+英語字幕で見ると、一石二鳥なのでは・・・と思い、先週から見始めたのです。一応前にも見ているので、スペイン語で見ても見当がついて、見続けることが出来ます。とりあえず、あいさつの決まり文句が聞き取れるのが嬉しいです。勢いに乗って、トークマスターでスペイン語音声を録音し、音声だけで聞いてみましたが、これだと全くダメ。分からないところが多すぎて 聞き続けることが出来ません。スクリプトの英語を見ながらだと聞けそうなので、また小冊子を印刷し始めました。

2009年01月19日

コメント(0)

-

within earshot (声が届く範囲に)

earshotは、(呼べば)聞こえる所, 音声の届く距離 という意味。eyeshotだと、 目の届く所, 視界, 視野 。within ..., out of ..., beyond ... という感じで、『The Pillars of the Earth』、『World Without End』で何度も出て来たフレーズでしたが『Blindness』でも出て来ました。辞書にはこんな↓のが。I called for help, but there was no one within earshot.(助けを呼んだけれど、声が届く範囲にはだれもいなかった)辞書にあった文をアレンジして作ってみました。Everyone within earshot turned to look. When my daughter was small, she used to cry whenever I was out of eyeshot.

2009年01月15日

コメント(2)

-

The writing habit

10年ぐらい前のマーシャ先生の英会話のスキットを少し変えてみました。-------A: I've just started studying English by writing a few lines in English every day.B: That's good. Just try to stick with it.A: I'll try, but the odds are low. I've never gotten into the habit of writing daily.---A: When did you take up writing in English?B: I' ve been writing in English ever since I was 15.A: And you've kept it up all these years?B: Well, in the 35 years since, the routine has changed. But I haven't lost the writing habit.A: How much time do you devote to write?B: Only about a few minutes a day. But once in a while, I write in English for more than one hour.----A: I've always dropped out of writing programs within a month or two. How do you keep it up?B: The most effective way is to be flexible. People tend to take an all-or -nothing approach. But that's often counterproductive.A: That's so true. When I skip a few days, I feel like a failure and quit entirely.B: Never mind if you miss a day or two. Don't be compulsive. And don't try to make it up.A: You've got a point.----B: At times, I've gone a week or more without studying English. Except for writing a few lines in English.A: (surprised) You write in English every day?B: Well, writing a few lines takes very little time. I write in English whenever I can grab a few minutes. Once you get into the habit, it's a cinch.----サボっても気にしないで、続けることですね。さて、サボった分を取り返そうとしないで、今日から・・・

2009年01月15日

コメント(2)

-

『Blindness』 読了

今年一冊目の本は、映画「ブラインドネス」の原作の英語訳『Blindness』でした。http://blindness.gyao.jp/映画のことは、少し前に「しゃべらナイト」で見たりして、興味を持っていたのですが、年末に、書店で本を見かけ、「あ、あの映画、本もあったんだ~」と思い、衝動買いしました。ある男が運転中に突然目が見えなくなる場面から始まります。全てが白く見える病気で、しかも強い感染力があり、病気がどんどん広がって行きます。みんなが見えなくなった世界で起こる出来事が話の中心です。「あー、見えないってことはそういうことなんだ・・・」と再認識することが多かったです。怪我をしても、自分で自分のキズの具合が見えなかったら、かなり不安ですよね。最初の方のシーンで、「あー、そうなんだ~」 と思いました。誰も見ていないと思うと、やっちゃいけないことへの抵抗が下がる感じも、何となく分かりました。「どうせ、誰も見てないんだから」という感じですね。水も出なくなり、電気も止まった、嗅覚と聴覚だけの世界の不衛生さも、印象に残りました。本を最初に見た時、改行が殆どなく、会話を示すクオーテーションマークもなくて、一面、活字がベッタリだったので、ギョッとしましたが、読んでみると、ちゃんと会話もあり、その部分は、自然に会話として読めるので、ちょっとホッとしました。audibleにもファイルがあったことも勿論助けになりました。ベッタリした本を、ちゃんと普通に読んでくれているので、何とか最後まで読めた気がします。声色を変えてくれるので、分かりやすくなりますし。無かったら、やっぱりあのベタッとした活字に圧倒されていたかもしれません。

2009年01月13日

コメント(2)

-

「英語ものしり倶楽部」メモ 2 (12月13日放送)

ニューヨークで初めてのレコーディングのために、3週間ほどピアニストの方の家にホームステイしたときの話のメモ。鈴木さんのそれまでの英語はというと、単語と文法は分かってるはずなのに、頭の中で作文して、顔を見てるうちに分からなくなる 感じだったそうで、最初の10日間ぐらいは、何か聞かれてもI beg your pardon?を繰り返しながら、何度も言い直して何とか言いたいことを伝えるような感じだったのだそうです。ところが、10日ぐらい経った朝、”Good morning!”の後、言葉がダーッと出て来て、急に人の言ってる言葉が、意味をなして聞こえるようになったそうなのです。何とも羨ましい。彼女の分析では、10日の間に、今までに習った言葉を実際に現地の人がどういう風に使うかをインプットしたからではないか ということでした。それと、字面ではなく耳で覚えていたことが役に立った と仰っていました。行きの飛行機の中で全然聞き取れなかった機長のアナウンスが、帰りの飛行機の中では、そのまま理解出来るようになっていて、「あれ?今の英語だったのに、そのまま分かった!!」という経験をされたそうです。キーとなったのは、そのピアニストの方や家族の方が大好きで、コミュニケーションを取りたいという意志がすごくあり、その望みがチャンネルを開いた。気持ちのチャンネルがあり、そこが開いていると、言葉がすごく容易に出てくる逆に言うと、日本語でも、チャンネルが閉じていると何だか話がよく分からない場合もあるというのが、とても共感できました。

2009年01月04日

コメント(4)

-

「英語ものしり倶楽部」メモ 1 --- 鈴木式英語勉強法(鈴木重子さんの英語ノート)

トークマスターに溜め込んでいたNHKラジオ「英語ものしり倶楽部」を聞きました。12月のゲストはボーカリストの鈴木重子さん。13日の放送を、ぼんやり聞いていたら、来週は、英語勉強法 ということだったので、いそいそ次のを聞きました。以下は、学生時代の鈴木さんの英語ノートの取り方。----------------鈴木式英語勉強法----------------4行おきに本文をB5ノートに写す。2行目に、そこで出てくる新しい単語、イディオムに下線を引き、文の中での意味を調べて書く発音上の注意、類語、関連語を余白に書く3行目に、文法、文型について4行目に、訳予習で、1,2,4行目をやっておき、授業中は、3行目に先生の説明などを追加。試験の前にこのノートを見直すだけなので、とってもラクでした~と、事も無げに仰ってました。予習は、単語調べしかしてなかったかも・・・。真似好きなので、ちょっとアレンジしてスペイン語でやってみてますが、なかなか楽しいです。この放送を聞いた後、13日のも何か急に英語が話せるようになった時の話が面白かったな~と思い出し、もう一度聞いてみることにしました。日本語でも、聞きっぱなしだと、すぐ忘れてしまいますが、一度自分の言葉でまとめておくと、どんな話だったかがハッキリしていいですよね。こうやって、放送を聞いたりした後、まとめるということが、英語でも出来るようになりたいな と思いました。

2009年01月04日

コメント(0)

-

「Jorge el Curioso」でスペイン語

3ヶ月ほど、スペイン語を囓ってみることにしました。きっかけは、3週間ほど前、audibleをウロウロしていた時に、スペイン語の絵本のオーディオブックを見つけたことです。audible.comのトップページのSpecial FeaturesにAudiobooks en Espan~olがあり、リンクを辿ると、スペイン語のオーディオブックがズラリ。ダ・ヴィンチ・コード、Brokerなどのベストセラーを始めとして、500冊以上ありました。一瞬、『The Pillars of the Earth』のスペイン語版があれば聞きたい などと思ってしまいましたが、それはあまりに無謀・・・Kidsのところに、「Jorge el Curioso」があり、表紙の写真から、「Curious George」だと想像がつき、「スペイン語版の絵本もあるのかも・・」とAmazonで探してみたら、あっさり見つかり、早速クリックし 勢いで買ってしまいました。届いた本を見てビックリ。1ページ目は4行なので、「お、これなら、わかるかも」だったのですが、次のページで、いきなり10行ぐらいズラズラ~↑から↓ですよ・・・。 さっぱり分からないので、今度は英語版を購入。英語を見ると、大体の想像がつくようになりましたが、全ての単語を辞書で引き、暗号解読のように読んでます。単語も文法も何も知らないので、仕方ありません。発音の規則や文法のあらましを知るために、ニューエクスプレスシリーズのスペイン語(←『外国語の水曜日 学習法としての言語学入門』を読んで以来、憧れていた)も購入。ついでにPDICのスペイン語辞書データも購入。(何だかどんどん増えていくよ・・・・折角いろいろ捨てたのに)絵本は54ページあり、半分が文字のページ。全部で174行。オーディオブックは全部で13分。やっと最初の1分、14行が終わりました。オーディオブックと一緒に音読出来るようになるのが とりあえずの終了の目安というか目標なんですが、とても速いので、これだけでもなかなか大変です。一日3行ずつ読めるようにしていけば、1週間で15行進んで、3月末には終われるハズ ですが、最後まで行けるかな~。

2008年12月27日

コメント(6)

-

辞書チェック K 終了

2005年の初めに「アンチ・バベルの塔」のブログを読んで、すっかり影響され、その年の4月から、ある英和辞書を最初から読んで、知ってる単語と知らない単語をチェックし、知らない単語をエクセルに書き出すという作業をやっています。元々、のんびりしたペース(←約4年で辞書の半分弱)なんですが、11月からオーディオブックにどっぷり浸かってしまって、すっかりペースが落ちてしまいました。今年の記録を見ると、1月に辞書の633ページからHのチェックを始め、5月20日に終了。Iが終わったのが9月1日Jが終わったのが10月16日Kが終わったのが11月17日ここ3週間ぐらい、全く進んでいませんでしたが、ノルマ表効果でまた少し進み始めました♪

2008年12月26日

コメント(4)

-

can't bring oneself to ... (...する気になれない)

『The Pillars of the Earth』、『World Without End』で何度か出て来たフレーズに、can't bring oneself to ...というのがあります。Pillarsから一つ紹介しますと She was afraid but she could not bring herself to hand over her baby. William stepped closer and gently took the child from her. Her eyes filled with terror but she did not resist him. こういうことをするとき、eBookはとても便利です。World Without Endでも出て来たのですが、eBookを持ってないので、探せませんでした。PDICに登録していたら、なんと既に登録済み。出典は、2年ぐらい前の、英会話入門らしいです。Actually, I like Abby, but I can’t bring myself to break up with Julia.単に、can't break up というより、踏ん切りがつかない感じが伝わりますね。以下の例文はE-DICからです。どれも、なかなか出来ない という感じがします。I'm a born pack rat. I can't bring myself to throw anything away.私って,根っからのためこみ屋で,何一つ捨てられないの。やはりあの人を好きになれない。Even so, I just can't bring myself to like that person.Intellectually I know I'm in the wrong but I just can't bring myself to apologize.私が悪いことは理屈では分かっているが、詫びる気にはならない。When I think of what could happen if things don't go well, I can't bring myself to take the plunge and switch jobs. / You're surprisingly timid, aren't you?「失敗したらと思うと、転職になかなか踏み切れないんだよ」「意外と臆病なんだなあ」E-DICの例文をアレンジして、自分でも作ってみました。A: You have a lot of books, don't you? B: There are quite a few I don't read anymore, but I still can't bring myself to part with them.A:「本、いっぱい持ってますね」B:「もう読まないものも多いんだけど、手放すのが惜しくて」実は今日、10冊ほど手放しました~~。今年中にもっとがんばります~。

2008年12月16日

コメント(2)

-

『World Without End』聴了

昨日、『World Without End』聞き終わりました。(半分くらいは、読みながら聞き)今回は、前作『The Pillars of the Earth』の舞台となった中世イギリスの架空の町、Kingsbridgeの200年後の話。AlienaやJack、Tomの子孫となる子どもたちが主人公です。4人の子どもたちが、弓の試し打ちのために森へ行きます。そこへ、ある騎士と追っ手が二人。そのうちの二人が殺され、子どもたちは逃げ帰る。。。ここの成り行きに思わず、「あれには一体何書かれているのだろう?」と引き込まれました。その後すぐ場面は10年後に変わり、成長した子どもたちの話になります。そして時代背景に百年戦争とペストが絡み、何度か話がジャンプして30年後まで、4人はずっと互いに影響を与えながら、生きていきます。最初は、「Pillarsの方が楽しかったかもー」と思っていたのですが、やっぱり聞くにつれ物語に入り込んでいき、甲乙つけがたいものがあります。最後はすっぽり中世に入った気分でした。これまで、中世に対する私のイメージと言えば、暗い、刑罰が残酷、冬寒そう、食べ物なさそう ぐらいなものでしたが、この本を読み、いろいろな機械も作られ、商業、貿易も盛んで、中世の修道院は病院の役割もしていて、女の人たちも元気だったんだ~という印象に変わりました。そうそう、オックスフォード大学も もうありました。この本の中で、何度かブリュージュが登場し、4年前に行った時の町並みを思い出しました。ブリュージュは、ちょうどこの時代に毛織物工業で栄えた町らしいのです。でも15世紀後半に運河が泥で埋まり、船の出入りが出来なくなって、産業革命の影響を受けることもなく、中世の面影をそのまま残すことになったそうです。あの時、この本を読んでいれば、町並みもベギン会修道院の建物ももっと違った目で見ただろうと、今頃、悔しく思ってます。 「ベルギービール、美味しい」「ムール貝、美味しい」で帰って来たので・・・。

2008年12月13日

コメント(2)

-

Part6まであったのか・・・・

昨日、『World Without End』のオーディオブックのPart5が、残り1時間ぐらいになり、「よーし、一気に聞き終えよう♪」と思っていたのですが、ちょっとヘンなことに気づきました・・・・。本はまだ200ページあるのに、何で1時間ヘンだなーと思って、寝る前に、audibleのライブラリを見たら、しっかりPart6が、未ダウンロードで残ってましたちゃんと、5時間残ってます。『The Pillars of the Earth』がPart5までだったので、『World Without End』もそうだと思い込んでいたのでした・・・・。明日には、聞き終えたいです。Part6、ダウンロードしなくては。---------せっかくなので、思い込みで辞書を引いてみました。Don't listen to him. He imagines things.彼の言うことに耳を貸すなよ。やつは思い込みでものを言うんだ。It never pays to assume too much.あまりに思い込みが強いと,いいことはないよ。○彼は自分の病気は治らないと思い込んでいる。He's convinced [He talked himself into thinking] that his illness is incurable.○君は数学ができないと思い込んでいるだけだ。You've just talked yourself into thinking [believing] you aren't good at mathematics. That's all.Meg seems to have gotten it into her head that I don't like her.は「メグは私が彼女を好きじゃないと思い込んでるようだわ」の意で、常に言外に「事実は違うのに」の含みがあるのがこの表現のポイントである。Our little boy has somehow gotten it into his head that all foreigners are Americans.(うちの坊やはどうしてか、外人は皆アメリカ人だと思い込んでいる)。by E-DIC

2008年12月11日

コメント(4)

-

短い文をたくさん続けて自分の思いを伝える練習

先週、ohioさんの日本の英語教育に文句をつける大胆不敵な身の程知らず女 ohio! けけっ を読んで、ずっと前に読んだ「英語で書く」基本が身につく本を思い出し、箱から引っ張りだし、読んでました。「英語で書く」基本が身につく本この本の帯に1.日本語で考えたことを、まず基本的な文型を使った英文で表現し、次に短い文を論理的に結合して長い文を作る方法を学ぶ2.日本語で考えたことを英語で表現するときに必要な、日本語と英語の発想の違いを学ぶとありまして、、「言いたいことを簡単な文に分解」し、その「簡単な日本文を瞬間英作文」すればいいんだ~と改めて思い、瞬間英作文へのモチベーションがアップしました。(←多分、瞬間的?・・)『The Pillars of the Earth』が短い文が多かったのも、印象的でした。She looked up at Jack, gave him a brief, dazzling smile, then picked up another piece of glass. He moved away. He could watch her all day, but he had work to do.みたいな感じです。上は最後の部分だったので、もう一カ所、最初の部分からAlfred was fourteen years old, and tall like Tom. Tom was a head higher than most men, and Alfred was only a couple of inches less, and still growing. They looked alike, too: both had light-brown hair and greenish eyes with brown flecks. People said they were a handsome pair.The main difference between them was that Tom had a curly brown beard, whereas Alfred had only a fine blond fluff. The hair on Alfred’s head had been that color once, Tom remembered fondly.勿論、長い文もありましたけど、短い文を積み重ねることで、状況はイメージ出来るし、登場人物を嫌ったり、好きになったり、感情移入も出来るんだーと、短文のよさを改めて思いました。「英語で書く」基本が身につく本↑ダウンロード本!------さらに著者のHPがあったことも思い出して、行ってみると、http://www.engedit.com/この本の補足がありました♪小文に分解する練習問題、添削例までありましたよ♪♪他にも、いろいろ追加があり、読むのが楽しみです♪♪♪何かトクした気分です~。日本語で考えたことや日本語で書かれたものを英文で表現するときの基本はつぎのとおりです。(1) 日本文を最小の内容を持つ小文に分解する。(2) この日本語の小文を英語の基本文型を使った小文で表現する。(3) 英語の小文と小文を、必要に応じて、論理的につなげる。(4) プレイン・イングリシュの文体を使う。日本語の発想法に慣れているので、英文を書くときにも長い文を書かないと落ち着きません。そして英文でも日本文のようにいろいろと関連した内容をひとつの文に入れて英文を書こうとして苦労します。これが英文を書くことを必要以上に難しくしている原因のひとつでしょう。 短い文だと、何だか幼稚な気がして、無理矢理長くしてた気がしますが、短い文がいい と思うと、何だか嬉しくなりますね。

2008年12月08日

コメント(2)

-

『The Pillars of the Earth』』から『World Without End』へ

昨日、『The Pillars of the Earth』を聞き終えました。PrefaceやPrologueを改めて聞き、Chapter1を聞き直していたら、Marthaがまだ7歳、上の前歯が抜けた頃(Martha, seven years old and as pretty as a daffodil, but a daffodil with a petal missing, for she had a gap where two milk teeth had fallen out and the new ones had not yet grown.)で、何だかとても懐かしくなりました。本の最後では、40年ぐらいの月日が流れているので、最後まで聞いた今となっては、主人公たちがこれから出会う出来事を全て知ってしまっているわけで、聞きながら何だか一段上から見下ろしている気分になりました。ちょっと、メアリー・アリスの気分??見下ろす気分でもう一回聞こうかな・・とも、ちらっと思いましたが、やっぱりハラハラドキドキしたくて、続編の『World Without End』をダウンロードし、今日から聞き始めました。今度は、1327年のKingsbridge Prioryで、8歳の女の子から話が始まりました。森のシーンでは、ちょっと「スタンドバイミー」や「目撃者」を思い出しながら、1時間ほど聞きました。今度も何だかスリリングな展開です。人物が多くて、耳だけでは不安になり、ペーパーバックを買って来ました。eBookだと、PDICの登録が簡単に出来たり、オーディオブックで聞き取ったフレーズを探すのにはいいのですが、パソコンでしか読めないのがやっぱり不便だったので、今回は紙の本にしてみました。1237ページ、5センチぐらいありますが、やっぱり、パラパラ読めるのはいいです。本の見返しに、1337年のKingsbridgeのイラストがあり、川がどの辺りを流れているのか とか、ShiringやGlouchesterの位置関係がわかりました。教会の見取り図も助かります♪--------------------本に熱中してたら、日記が全く途絶えてしまいました。その日読んだ分のあらすじでも書くようにしたいものです。明日、明後日、留守にします。---------------------

2008年11月27日

コメント(6)

-

snap out of it (意志の力で)〈ある気分・習慣・病気〉からさっさと抜け出す, さらりと忘れて立ち直る

snap out of it((~から)素早く抜け出す,早く立ち直る,すぐに元気になる)というイディオムが、「Pillars」で出て来て、PDICに登録しようとしたら、すでにデス妻で登録済みでした。すっかり忘れてた。。。Philip told her to snap out of it, and Alfred brought her the wood and assigned some of his men to help her. この時から、もう何年も経ってしまいました.....デス妻で出て来たのは、Season1のエピソード20。 Gabrielle: "Yes, yes, I know. My husband and I went through a downsizing phase, but we've snapped out of it. Life is good. Oh, and this would make it so much better."ちょっと倹約モードで暮らしてたから。でも,やっと脱出出来て,今は上り調子。これ,再出発にはピッタリって感じ。 調べたら、「Heroes」でも出て来てました。#101NATHAN: You need to snap out of it, Peter. See a doctor. Get some drugs. Do not pull a Roger Clinton on me, man. I'm eight points down in the polls.PETER: This isn't about you, all right? Something is happening to me. And I have this feeling that you're the only person who's gonna understands this.E-DICの例文¶I've been in a depressed mood all day. I can't seem to snap out of it.(一日中,気が滅入っている。どういうわけか,この気分からなかなか抜け出せないでいる)¶"I wonder what's wrong with Mary?" "I don't know. Just leave her alone. She'll snap out of it."(「メアリーはどうかしたのかい?」「さあねえ。でも放っておけよ。すぐに元気になるさ」)¶I've got to snap out of this lethargy and get to work.(この無気力な状態から早く立ち直って仕事にかからなきゃ)

2008年11月26日

コメント(2)

-

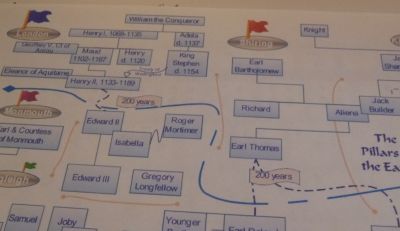

『The Pillars of the Earth』の壁紙、家系図

Chapter12まで読みました。あの時代にスペインに行く成り行きにビックリ。著者のサイトを訪ねたら、壁紙やら主要人物の一覧表があり、早速壁紙を取り替え、家系図を印刷しました。続編もあるそうで楽しみです。http://www.ken-follett.com/pote/illustrations.htmlhttp://www.ken-follett.com/pote/characters.htmlhttp://www.ken-follett.com/bibliography/the_pillars_of_the_earth.html-----------一気に最後まで聞きたいところなんですが、土日と留守にするので、聞けないのが残念。

2008年11月21日

コメント(2)

-

make a mental note to ...(...することを忘れないようにする,覚えておくようにする,心に留めておく)

『The Pillars of the Earth』、Chapter9まで。面白いのですが、ちょっと疲れてきました。今まで何度か出会った表現、make a mental note に、2,3日前に出会いました。ブログにも書いたことだけ覚えてましたが、どこで出て来たかは思い出せません。今回はeBookのおかげで、しっかりPDICに登録しました♪ However, he was obviously touchy about it, so Philip said no more, but made a mental note to begin grooming a replacement cellarer.以下の例文はE-DICから¶She called me a troglodyte. I smiled and thanked her, and made a mental note to look the word up.(彼女はおれのことを穴居人だと言った。とりあえずにっこり笑って礼を言いながら,あとで忘れずに辞書を引こう思った)¶My tooth started hurting again. I made a mental note to call the dentist.(また,歯が痛くなった。あとで歯医者に電話するのを忘れないようにしようと思った)¶She smiled a "come and see me sometime" kind of smile. He made a mental note.(彼女の笑顔は「そのうち遊びにいらっしゃい」と言っているように思えた。彼は覚えておくことにした)

2008年11月19日

コメント(0)

-

eBook 11日目

一ヶ月くらい前、興味半分でダウンロードしたMobipocketReader。最初はデモ版だけを読んでいたので、それほど使わなかったのですが、10日ほど前に『The Pillars of the Earth』のeBookをダウンロードしてからは、毎日 結構長時間使うようになりました。eBookとオーディオブックとPDICの組み合わせが、私にとってはとても使いやすいので、これからは電子本の利用が多くなりそうです。『The Pillars of the Earth』は、全部で40時間ほどのオーディオブックなので、最後まで聞けるかどうかまだ少し不安はありますが、昨日で三分の一ぐらい聞き終わりました。Part1の最後の場面で「あー、そういうことだったのか。。。」とまたプロローグを思い出しているところです。登場人物が多く、しかも時々呼び方が違ったりするので、頭に入れるのが大変で、A4の紙に家系図みたいなのを書いたり、あれこれメモしながら読んでいます。人物が、それぞれ意外なところで関わっているのが驚きです。(教会建築の所はスルー)ペーパーバックを読んでいるときやオーディオブックを聞いているときに、「あ!ビジ英で出て来たフレーズだ!」とか「デス妻で調べた単語だ!」と思うことはよくあるのですが、いちいち入力するのが面倒で、めったにPDICに例文を登録することがなくて、何となくもったいないな~と思っていましたが、eBookではこれが簡単にできるので、嬉しくてあれこれ追加しているところです。(←やり過ぎて、本が捗らないのが難点・・・)PDICに登録しなくても、オーディオブックで聞いていて「あ!」と思った単語をsearch boxに入れて検索すると、サッとそのページが開けるのが大助かりです。テキストファイルやPDFをインポート出来るのも、ちょっといいなーと思いました。

2008年11月15日

コメント(4)

-

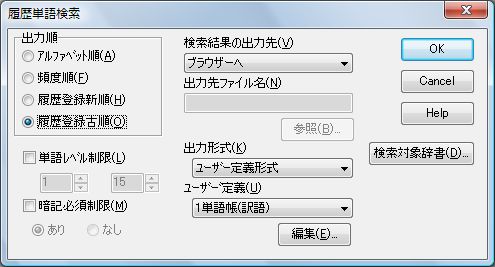

PDICの履歴から作る単語帳

PDICで単語リストを作る というのは、私の好きな作業の一つです。eBookを読む時に使っている辞書がPDIC(英辞郎)なのですが、調べた単語が履歴ファイルに残ることを思い出し、履歴単語から単語帳を作ってみました。(eBookを読んでいるときに、単語の上でクリックすると、選択された状態になり、メニューがポップアップします。ここでCopyを選ぶと、PDIC(←自動検索モード)の小さい窓が出、履歴に残ります)100個以上ありましたが、履歴単語検索の画面で、出力先をブラウザーに指定すると、パッと出て来ます♪用例も表示させているので、意外なところでデス妻で調べた単語が出て来たりしました♪♪全部を調べるとあまりにも多いので、↑の画面で、単語レベル制限にチェックを入れることによって、ある程度よく使われるレベルの単語だけを表示させることも出来ます。これをやり出すと、本を読むのを忘れて、こっちに熱中してしまうので、ほどほどにしないといけないのですが、つい・・・。ビデオ屋で借りて来たDVDも消化しないといけないし。。。オーディオブックを、少し聞いていたら、King Henryが亡くなった話のところで、急に人物が沢山出て来て訳が分からなくなり中断してしまったので、eBookも読まなきゃ・・・・。pull off のところで、出て来た用例Half a century after the civil rights movement took off under the late Martin Luther King, the American people have finally pulled off the feat of breaking through the racial barrier in choosing their leader. 2008/11/07 Sophie: "Oh, it'll be great! I'll say I'm forty-two, and you can be twenty-eight. What? Oh, you could pull it off."大丈夫,見えるわよ [DH119]

2008年11月10日

コメント(0)

-

はじめてのeBook

火曜日にThe Pillars of the EarthのeBook(←8ドル弱)をダウンロードしてみました。オーディオブックを聞いている時に、時々、本を確認したくなることがありますが、そんな時、本を持っていても、その気になる場所を見つけるのが意外と大変で、そのままにしておくことが多かったのです。eBookなら検索が簡単だろう・・・と思い、少し前に、MobiPocket Readerをダウンロードして、無料のeBookやデモ版を読んで試していたところ、便利そうだったので、有料の本を買う気になりました。検索窓に単語なりフレーズを入力すると、そのページが開きます。フォント、文字サイズ、行間などがカスタマイズ出来、オートスクロール(←スピード調整可)が出来、辞書も引けるし、付箋も貼れるし、ハイライトも出来るし・・・ということで、今のところ物珍しさもあって、毎日読んでます。まだ三日ぐらいですが。ハイライトさせると、こんな感じ↓問題は、パソコンでしか読めないこと。目も疲れるし。MobiPocketReaderは、iTunesとiPodのように、モバイルプレーヤーと同期させて外でも読むことが出来るので、BlackberryとかiPhoneがあればいいんでしょうが、それはそれで狭苦しくて読みにくそうだし、大体そんなに外で読むこともないので、やっぱりパソコンがベストかなぁ と思っています。でも・・・そう言えば、SIIの電子辞書でも、eBookが読めるのがありましたね。→http://speed.sii.co.jp/pub/corp/pr/newsDetail.jsp?news=1415A5ぐらいのサイズのパソコンで、resumeが速いのがあると一番いいかな~。

2008年11月08日

コメント(6)

-

無生物主語の構文

ライティングの本を読んでいたら、引き締まった英文を書くポイントとして、「無生物主語」を使う というのが、1番目に載っていました。調べようと、文法の本を開いたら、動詞の所ではなく、名詞の所にあるのですね。ちょっと意外でした。『表現のための実践ロイヤル英文法』の説明 原因、理由、手段などを示す無生物を主語にして、それが人を「~させる、~する」という形で表す構文で、よく用いられる英語らしい表現であるex S save [spare] A ... SがAに...の手間を省かせる →Sを使えば、Aは...の手間が省ける Microwave ovens save us time when we cook. 料理するときに電子レンジを使えば、時間が省ける これを使うと、2,3分歩くと、駅に着くでしょう。がA few minutes' walk will take you to the station.になるわけですよね。パッと思い浮かぶのは、If you walk for a few minutes, you will get to the station.ですが、会話の場合は、どっちがいいんでしょうか・・・??今度聞いてみよう。彼は健康が回復したので、また研究を続けることができた。His recovery of health enabled him to resume his studies.コーヒーを飲めば、眠くならない。Coffee keeps you awake.君が忠告してくれたので成功できたYour advice led me to success.Thanks to your advice, I was able to succeed.SVO(C)の感じが英語っぽいですね。日記で、出来るだけ使ってみよう。

2008年11月06日

コメント(2)

全613件 (613件中 1-50件目)

-

-

- 楽天アフィリエイト♪

- 送料無料 日清デカうま 豚キムチ12個…

- (2025-11-14 19:45:27)

-

-

-

- 大好き!デジカメ!

- 10年以上昔のコンデジに復活の日を

- (2025-11-12 07:20:04)

-

-

-

- 【楽天市場】☆☆楽天おかいどくお買い…

- 【2025年11月中盤】楽天イーグルス感…

- (2025-11-14 13:30:24)

-