前回 も書きましたが飲んだ順番に並べているわけではありません。

Querbach

Östricher Lenchen "No.1" trocken 2006

Östricher Doosberg trocken 2008

Markus Molitor

マルクス・モリトール (Mosel)

Graacher Domprobst Spätlese trocken 2011

Graacher Himmelreich Spätlese feinherb 2011

von Winning

フォン・ヴィニング (Pfalz)

Deidesheimer Langenmorgen Grosses Gewächs trocken 2011

Georg Breuer

ゲオルク・ブロイヤー (Rheingau)

Auslese 2008

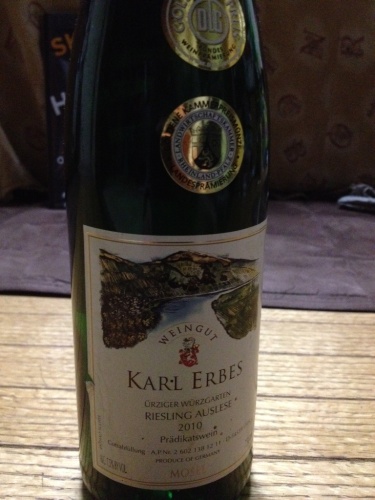

Karl Erbes

カール・エルベス (Mosel)

Ürziger Würzgarten Auslese* 2010

食事が終わった後は甘口ワインです。今回はアウスレーゼを2種用意しました。しっかりと食事と辛口ワインを堪能した後なので、シュペートレーゼだと物足りなくて極甘口だと重たすぎるので、重たすぎない甘みのと糖度が高いけれど酸がしっかりあるヴィンテージの若いピチピチしているアウスレーゼを用意しました。

リューデスハイムのブロイヤーは辛口の名手とされていますがアウスレーゼ以上の甘口ワインもリリースしています。今回出した畑名なしの他に畑名のついた価格が倍以上のゴールトカプセルのアウスレーゼと年によってはべーレンアウスレーゼも作られています。

畑名のないアウスレーゼは16ユーロとトップグループの醸造所にしては安価な価格帯で質もそれなりなので僕はブロイヤーのこのアウスレーゼはけっこう好きです。

直線的な甘みはそんなに強くは感じないのですが凝縮感があり重心が低いです。収量を減らしているブドウだからこそのクリーンさがありました。ただ畑は混ざっていると思うのでそれほどピュアではまったりとしています。

このワインはすっきりめの甘口なのでドイツ以外が好きな人にも受け入れられるのではと思いました。

リューデスハイムのブロイヤーのショップでは2009を試飲したのですが、前に飲んだ2008のほうがバランスが良いと思ったので数本残っていた2008のほうを買いました。

カール・エルベスはこのブログで何度か登場している僕の好きな造り手です。質だけではなく、考え方、値段、この家族の人柄などぉ含めて大好きな造り手です。昨年訪問した時のことはまだ書いていませんが2010年の時のレポートは こちら

です。このワインは昨年醸造所を訪問した時に購入したのですが、試飲はできなかったけれど2010年の何種類かあるアウスレーゼの中で一番気になったので購入しました。2010年はモーゼルは特に酸の強い年なのでここのアウスレーゼがどういうふうになっているのかが興味があったのです。

酸を含んだオレンジやグレープフルーツのような柑橘系のジューシーさがあり非常にパワフルで他の年とは違う2010年というのを感じられました。残糖がかなり高いのでこの強烈なジューシーさがあっても甘口アウスレーゼとして成り立っていました。同じような酸のアウスレーゼでもベルンカステル近辺の他の畑だと酸が目立ってしまうのではと思いました。そして造り手の醸造の仕方も関係すると思います。甘口を長年造っているからこそこういうワインが造れるのだと思いました。このワインは今すごくバランスが良いと感じました。そして、どう変化してそれがどのくらいの時間でなのかが予想しづらいです。おそらく通常より長い時間をかけて変化していくのだと思います。まずは10年後くらいが面白いかもしれません。といってももう一本所持してのはおそらく我慢できなくて5年以内に飲んでしまうと思われますが。

この会ではデザートはなかったのですが、この2つのアウスレーゼで充分デザート替わりとなりました。気分転換と締めという2つの役割をちゃんと担っていたので。

ということで終了しましたが我ながらトータルバランスもよくて満足いくものになったなと終わってから思いました。参加者からも好評価をいただきました。

僕が気にいって購入したものなので僕の好みの味わいなのですが、きれいな味筋でその中にぎゅっとつまったものを感じるというタイプがアウスレーゼまで見事に似ていて笑ってしまいました。まあその中でヴィンテージや畑、醸造所の個性を感じとれたと思うので全くバラバラよりはわかりやすかったのではと思っております。

今回はドイツワインが一番好き、というのではない方も数人参加されていました。そういう方たちの感想が新鮮で面白かったです。ひとつひとつのワインに驚きや喜びを表していたのも嬉しかったです。

最後にアウスレーゼを除いた辛口系の中でどのワインが良かったのかを挙手してもらいましたが、ドイツワイン中心で飲んでいる方とそうでない方ではっきりと分かれたのが面白かったです。

ドイツ好きはモリトールのファインヘルプが一番人気で、他の方はドーズベルクとヴィニングのGGが良かったとのことでした。

そこで思ったのは、好みの円が少し異なるのでドイツ以外のを飲んでいる方にも気にいってもらう(購入してもらう)ワインを選ぶ場合にはそのことを意識しなければならない、ということでした。

ドイツらしさを知ってもらうにせよ自分(ドイツワイン好き)の好みを押し付けるだけではだめだなーと思いました。自分が良いと思ったから好きになってもらえるというわけではないということは認識すべきだと思いました。もちろん、ドイツのワインにしかない魅力を感じられるワインはあってそういう部分を知ってもらいたいと思って勧めることは必要なのですが、そのこととと好みを押し付けるのは違うことなのです。何が違うのかを説明するのは大変だし長くなるので今は省きますが、今回の会でいうと辛口系の場合は重心の低く複雑みがあるほうが好まれる傾向がありました。

辛口の場合は特に好みというのは重要だと思っていて、ふだんから飲まれているワインがスタンダートにあるわけでその系統でありなおかつドイツにしか存在しない魅力もないと興味を持ってくれないのかなーと思っています。ファインヘルプや甘口など全くの唯一無二の味わいのほうがひっかりやすさはあるのかもとも。だからファインヘルプを勧めるべき、ということではなく辛口の場合には策を練る必要がある、ということです。酸があるワインが好きなどとドイツワインと共通点があるワインが好みの方のほうが範囲は広くなるとは思います。

僕がドイツ中心飲んでいるからわざわざそういうことを考えたわけでふだんから他の国も飲んでいるドイツワイン好きの方は意あらためて意識しなくてもわかりきっていることかもしれませんが。

ドイツにしかない部分ということだと、アウスレーゼを今まで敬遠していた方が今回の2種を飲んでアウスレーゼももっと飲んでみたくなったと言っていました。酸が強かったりと甘さだけが前面に出てくるタイプではなかったからだと思います。先入観で敬遠している人にはいくら魅力を語っても意味がなくて良いものを飲ませて知ってもらうべきということも思いました。好きになってもらえるかは別として、ドイツの幅の広さを知ってもらうことがドイツワインを広める上では重要なことなのです。

ワインがおいしかったというだけではなく収穫もあった会となりました。機会があったらまたこういう会はやりたいと考えています。東京ドイツワイン協会では多くの人が参加するのでたくさんの人の好みを考慮したバランスが重要になりますが、個人企画だとバランスは気にしなくてよいので違った側面でアプローチをすることもできるからです。色々な場を使ってドイツワインの魅力をたくさんの人にもっと知ってもらえるようにこれからもがんばります。ドイツワインのことを知らない人というだけではなく、ドイツワインが好きな人にももっと深く魅力を知ってもらう、ということも含めてです。

-

トリッテンハイマー・アポテーケTrittenhe… 2015.03.14

-

ブロイヤーのトロッケンではないトップキ… 2013.08.18

-

池袋の東武でドイツワインフェアが開催中… 2013.07.26

カテゴリ

カテゴリ未分類

(54)ラーメン

(60)ドイツワイン

(119)東京ドイツワイン協会(ケナー関係含む)

(42)役にたつであろうワインの知識

(17)ドイツワイン 2010年ヨーロッパ旅行編

(29)2010年 ヨーロッパ旅行ドイツワイン以外

(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 土地

(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 体験

(10)ヨーロッパ旅行 08年12月編

(8)ヨーロッパ旅行 08年1月編

(3)ヨーロッパ旅行 実践編

(11)2012ヨーロッパ旅行 ドイツワイン編

(22)2012ヨーロッパ旅行 (ワイン以外)

(6)日本の土地

(28)ベルギービール

(17)その他酒

(10)音楽

(48)プロレス

(18)日本で買えるおすすめドイツワイン

(7)sakae

(3)2013年ヨーロッパ旅 ワイン以外

(3)2013年9月ヨーロッパ ドイツワイン

(4)2014年9月ヨーロッパ

(2)・2025.10

・2025.09

・2025.07

キーワードサーチ

コメント新着

モーゼルだより mosel2002さん

ドイツワインならメ… 店長@ユースケさん

Loving PURORESU hirose-gawaさん

youi's memo youi1019さん