PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

伊藤若冲展で相国寺承天閣美術館を久しぶりに訪れた続きとして、「遊心六中記」と題したブログに載せた探訪記録をご紹介します。

京阪電車京都線の出町柳駅に集合し、京都の古寺社を巡る探訪講座に参加しました。参加したのは2014年5月中旬ですが、その事後学習を兼ねた整理にやっと着手です。 (資料1)

今回はこの時撮った写真で、相国寺とその周辺のご紹介をしたいと思います。

冒頭の左写真は、北東からの高野川、北西からの賀茂川が合流して、鴨川となる箇所です。東の高野川には河合橋、西の賀茂川には出町橋が架かっています。二つの橋の架かる地点の北側の森は、葵公園、その先が糺の森となり、下鴨神社に至ります。

冒頭の右写真は、二川の合流、つまり鴨川の起点に架かる賀茂大橋。賀茂大橋の架かる今出川通の東端に見えるが大文字山です。山腹に大の文字(左大文字)を眺めることができます。

賀茂川の右岸に沿って河原町通から加茂街道になります。出町橋、葵橋のさらに上流には鞍馬口通に連なる 「出雲路橋」 が架かっています。鞍馬口は京の七口の一つです。

今回の探訪地域はこちらの地図(Mapion)をご覧ください。

この辺りが 「出雲路」 (資料2.3)

1724

1724

「妙音弁財天」 出町橋西詰・青龍町に所在します。 妙音堂 とも呼ばれています。

境内の六角堂に本尊青竜妙音弁財天画像が祀られています。都三弁天の一つであり、京都七福神巡りの一つに数えられています。社伝によれば、初めは伏見の伏見宮家に奉祀されていた弁財天で、「伏見御所の弁財天」と崇められているそうです。 (資料3)

枡形の商店街を通り抜けると寺町通です。右折すると、少し北の道路端に右写真の道標が立てられています。この道標が突き当たりとなる東西の道路、今出川通からは一筋北になる通りに左折していくと、

こんな地名表示が残っています。

こんな地名表示が残っています。

仁丹のマークが時代の情緒を感じさせます

町名「幸神町」には「サチノカミ」と読みカナがふられています。

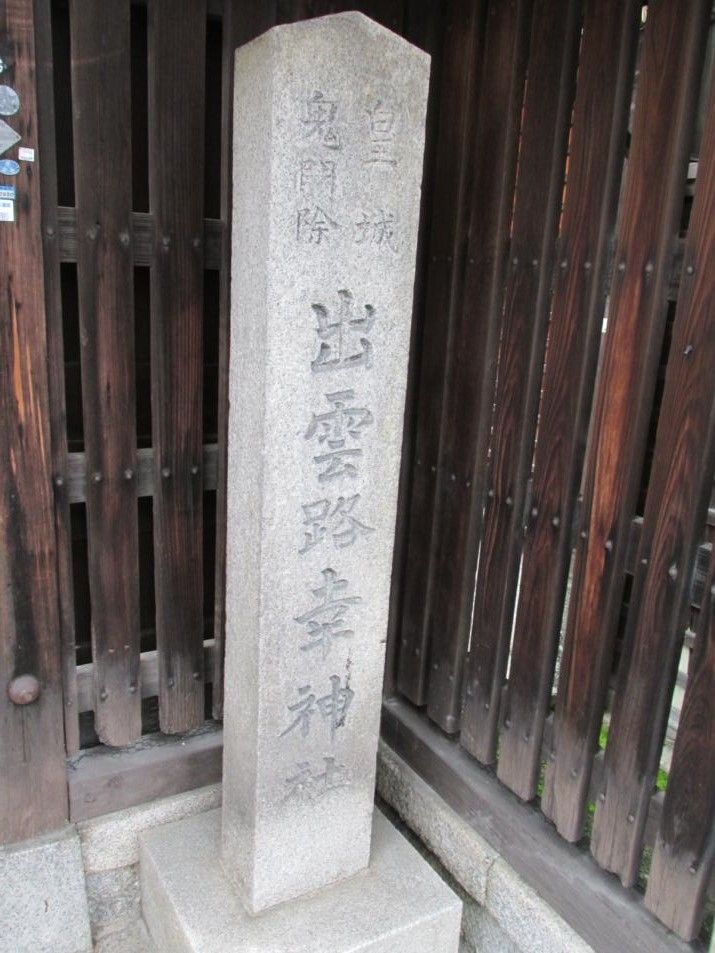

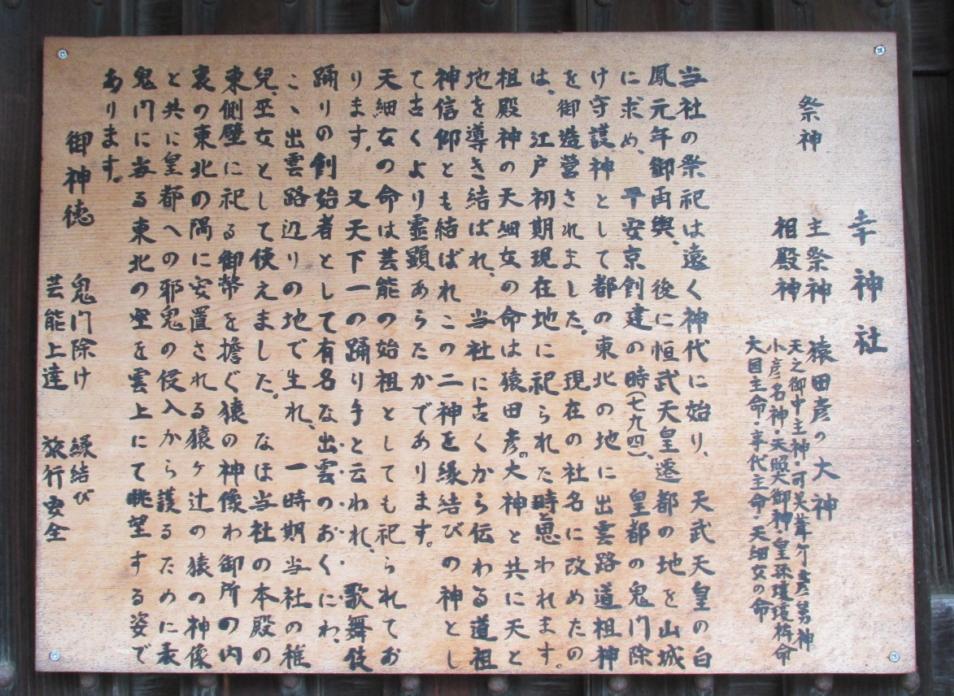

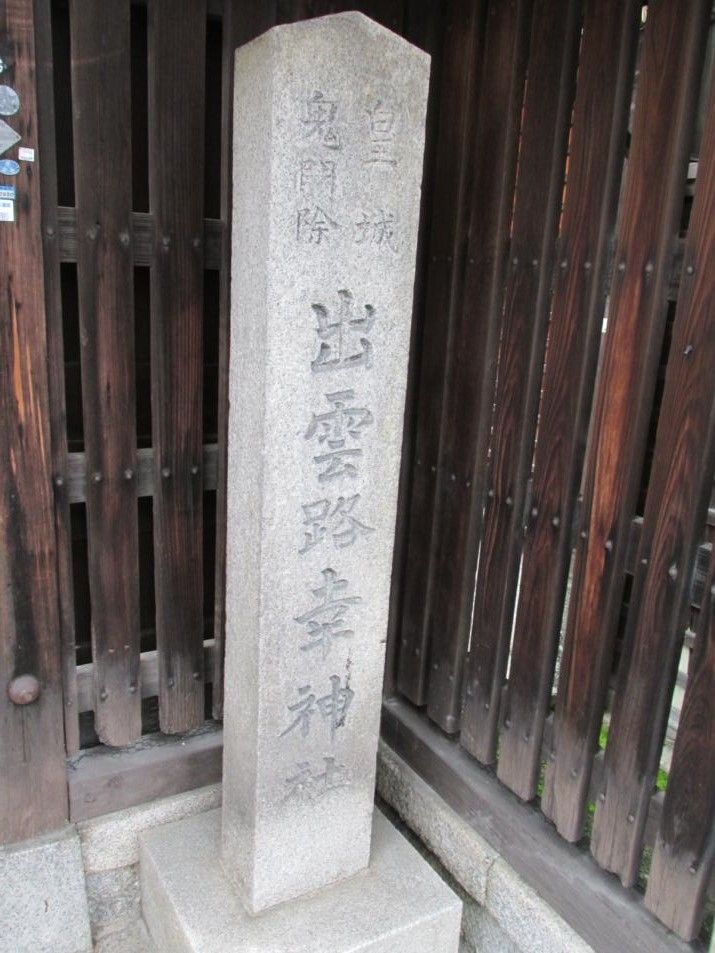

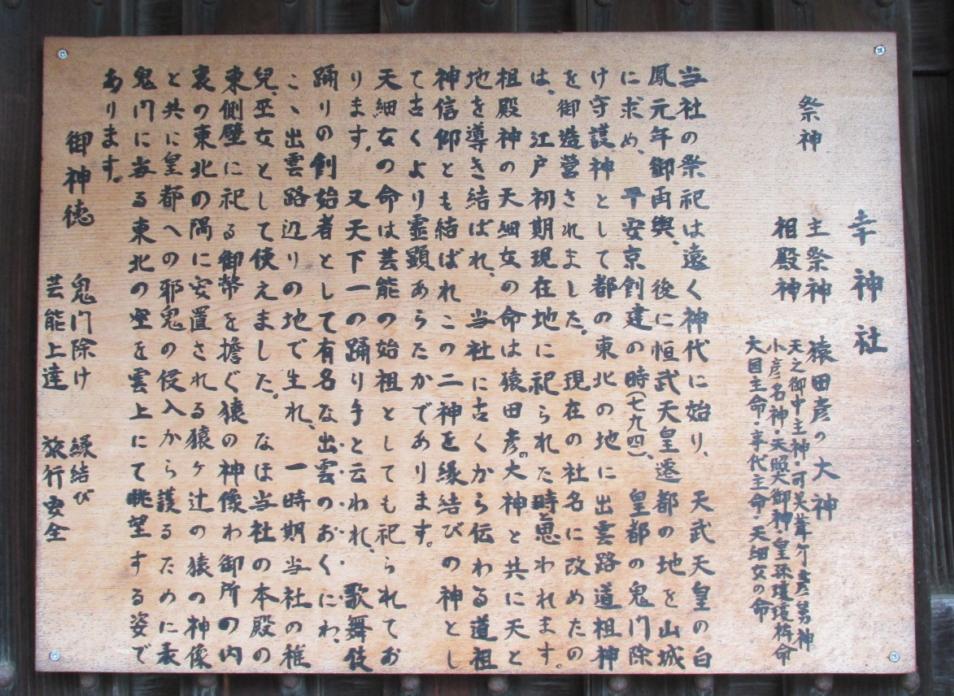

「幸神社」 (さいのかみのやしろ) 一般には「こうじんじゃ」と呼ばれているようです。上の写真の 「出雲路幸神社」

江戸時代の『都名所図会』には「出雲路神」という見出しで、「京極の西、今出川の北にあり。祭る所猿田彦命にして道祖神なり。いま幸神 (さいのかみ) といふ。旧地は京極の東なり」と記されています。 (資料4)

道祖神とは外から襲来する疫神・悪霊などを、村境や辻・橋畔などで防御する神として祀られた神です。道祖神は塞神 (さえのかみ) とも言われます。「塞神」→「さえ」の神→「さい」の神→「幸神」と転じたようです。 (資料3)

東側には小社がずらりと並び、瓦屋根がかけられています。

主祭神の猿田彦神に対し、相殿神として八柱の神が祀られているのです。

境内の東北隅には石の鳥居があり、 「猿田彦神石」 と称される一個の石があります。

親しみやすくでしょうか、 「石神さん」 という表示がみられます。

「その形が男性性器に似ているのが珍しい。これも猿田彦が古来生殖の神といわれるからであろう」 (資料3)

境内への入口から西側に 手水舎 があります。 「盥漱水」 という文字が水槽の側面に彫られています。

幸神社の入口にある石標の上部をよく見ていただくと 「皇城鬼門除」 という文字が陰刻されています。

桓武天皇が平安京を築きました。平安京の天皇の住まいは大内裏です。この大内裏から艮(うしとら)の方向、つまり北東は鬼や魔の侵入してくる入口、つまり「鬼門」として当時の人々は恐れを抱いていたようです。

大内裏からみて、この幸神社、後ほどご紹介する上御霊神社、さらにはよくご存じの下鴨神社・上賀茂神社はすべて艮の方位に位置します。狸谷不動院も同様です。比叡山延暦寺は正にその最北東端です。鬼門を固める、正に 「魔界封じ」の構想 なのでしょうか。 (資料5)

同志社のキャンパスの北側沿いに進み、玉龍院のところで右折して北に向かうと、

「大本山相國寺」

の大きな石標が総門の左前にあります。

「大本山相國寺」

の大きな石標が総門の左前にあります。

臨済宗相国寺派大本山です。正式な寺名は 「萬年山相国承天禅寺」 です。

この総門の西側に 「勅使門」

があります。

この総門の西側に 「勅使門」

があります。

四脚門です。「豊臣秀頼による慶長再建期の建立と推定される」 (資料1) そうです。

この木鼻、皿斗、板蟇股などの部分に桃山様式が認められるようです。

勅使門の屋根瓦は葺き替えられているようですが、鬼瓦がおもしろい。

鬼瓦の手前の飾りは桃でしょうか・・・・。

そして、いよいよ相国寺の境内探訪に入っていきます。

つづく

参照資料

1) 「京都の古寺社を巡る 25 ~相国寺と出雲寺~」(龍谷大学REC)2014年5月

当日の講座レジュメ(龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏)

2) 『物語 京都の歴史』 脇田修・脇田晴子著 中公新書 p27

3) 『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂

4) 『都名所図会 上巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p33

5) 『魔界都市 京都の謎』 火坂雅志著 PHP文庫 p35-39

【 付記 】

「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。

補遺

都七福神めぐり :「京都観光Navi」

京都七福神巡り

サルタヒコ :ウィキペディア

秦氏と猿田彦 :「秦野エイト会」

猿田彦神 :「玄松子の記憶」

サルタヒコ神が道祖神や庚申様と結びつく理由 「戸部民夫の『神さまの履歴書』」

:「歴史人」

鬼門 :ウィキペディア

家相の鬼門・裏鬼門 :「風水研究所」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -2 相国寺(功徳池と天界橋、法堂、鐘楼、弁天社、方丈)へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -3 相国寺の浴室 へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -4 相国寺(天響楼、鎮守八幡社、経蔵、開山塔、宗旦稲荷、庫裏)、後水尾天皇歯髪塚 へ

探訪 相国寺拾遺 鐘楼「洪音楼」・宗旦稲荷社・弁天社・鬼瓦様々 へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -5 上御霊神社(社殿、舞殿、境内社)、出雲寺跡 へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -6 上御霊神社(清明心の像、歌碑・句碑、手水舎、楼門)へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -7 猿田彦神社、室町殿跡、同志社大キャンパス周辺の遺構など へ

京阪電車京都線の出町柳駅に集合し、京都の古寺社を巡る探訪講座に参加しました。参加したのは2014年5月中旬ですが、その事後学習を兼ねた整理にやっと着手です。 (資料1)

今回はこの時撮った写真で、相国寺とその周辺のご紹介をしたいと思います。

冒頭の左写真は、北東からの高野川、北西からの賀茂川が合流して、鴨川となる箇所です。東の高野川には河合橋、西の賀茂川には出町橋が架かっています。二つの橋の架かる地点の北側の森は、葵公園、その先が糺の森となり、下鴨神社に至ります。

冒頭の右写真は、二川の合流、つまり鴨川の起点に架かる賀茂大橋。賀茂大橋の架かる今出川通の東端に見えるが大文字山です。山腹に大の文字(左大文字)を眺めることができます。

賀茂川の右岸に沿って河原町通から加茂街道になります。出町橋、葵橋のさらに上流には鞍馬口通に連なる 「出雲路橋」 が架かっています。鞍馬口は京の七口の一つです。

今回の探訪地域はこちらの地図(Mapion)をご覧ください。

この辺りが 「出雲路」 (資料2.3)

1724

1724「妙音弁財天」 出町橋西詰・青龍町に所在します。 妙音堂 とも呼ばれています。

境内の六角堂に本尊青竜妙音弁財天画像が祀られています。都三弁天の一つであり、京都七福神巡りの一つに数えられています。社伝によれば、初めは伏見の伏見宮家に奉祀されていた弁財天で、「伏見御所の弁財天」と崇められているそうです。 (資料3)

枡形の商店街を通り抜けると寺町通です。右折すると、少し北の道路端に右写真の道標が立てられています。この道標が突き当たりとなる東西の道路、今出川通からは一筋北になる通りに左折していくと、

こんな地名表示が残っています。

こんな地名表示が残っています。仁丹のマークが時代の情緒を感じさせます

町名「幸神町」には「サチノカミ」と読みカナがふられています。

「幸神社」 (さいのかみのやしろ) 一般には「こうじんじゃ」と呼ばれているようです。上の写真の 「出雲路幸神社」

江戸時代の『都名所図会』には「出雲路神」という見出しで、「京極の西、今出川の北にあり。祭る所猿田彦命にして道祖神なり。いま幸神 (さいのかみ) といふ。旧地は京極の東なり」と記されています。 (資料4)

道祖神とは外から襲来する疫神・悪霊などを、村境や辻・橋畔などで防御する神として祀られた神です。道祖神は塞神 (さえのかみ) とも言われます。「塞神」→「さえ」の神→「さい」の神→「幸神」と転じたようです。 (資料3)

東側には小社がずらりと並び、瓦屋根がかけられています。

主祭神の猿田彦神に対し、相殿神として八柱の神が祀られているのです。

境内の東北隅には石の鳥居があり、 「猿田彦神石」 と称される一個の石があります。

親しみやすくでしょうか、 「石神さん」 という表示がみられます。

「その形が男性性器に似ているのが珍しい。これも猿田彦が古来生殖の神といわれるからであろう」 (資料3)

境内への入口から西側に 手水舎 があります。 「盥漱水」 という文字が水槽の側面に彫られています。

幸神社の入口にある石標の上部をよく見ていただくと 「皇城鬼門除」 という文字が陰刻されています。

桓武天皇が平安京を築きました。平安京の天皇の住まいは大内裏です。この大内裏から艮(うしとら)の方向、つまり北東は鬼や魔の侵入してくる入口、つまり「鬼門」として当時の人々は恐れを抱いていたようです。

大内裏からみて、この幸神社、後ほどご紹介する上御霊神社、さらにはよくご存じの下鴨神社・上賀茂神社はすべて艮の方位に位置します。狸谷不動院も同様です。比叡山延暦寺は正にその最北東端です。鬼門を固める、正に 「魔界封じ」の構想 なのでしょうか。 (資料5)

同志社のキャンパスの北側沿いに進み、玉龍院のところで右折して北に向かうと、

「大本山相國寺」

の大きな石標が総門の左前にあります。

「大本山相國寺」

の大きな石標が総門の左前にあります。臨済宗相国寺派大本山です。正式な寺名は 「萬年山相国承天禅寺」 です。

この総門の西側に 「勅使門」

があります。

この総門の西側に 「勅使門」

があります。四脚門です。「豊臣秀頼による慶長再建期の建立と推定される」 (資料1) そうです。

この木鼻、皿斗、板蟇股などの部分に桃山様式が認められるようです。

勅使門の屋根瓦は葺き替えられているようですが、鬼瓦がおもしろい。

鬼瓦の手前の飾りは桃でしょうか・・・・。

そして、いよいよ相国寺の境内探訪に入っていきます。

つづく

参照資料

1) 「京都の古寺社を巡る 25 ~相国寺と出雲寺~」(龍谷大学REC)2014年5月

当日の講座レジュメ(龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏)

2) 『物語 京都の歴史』 脇田修・脇田晴子著 中公新書 p27

3) 『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂

4) 『都名所図会 上巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p33

5) 『魔界都市 京都の謎』 火坂雅志著 PHP文庫 p35-39

【 付記 】

「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。

補遺

都七福神めぐり :「京都観光Navi」

京都七福神巡り

サルタヒコ :ウィキペディア

秦氏と猿田彦 :「秦野エイト会」

猿田彦神 :「玄松子の記憶」

サルタヒコ神が道祖神や庚申様と結びつく理由 「戸部民夫の『神さまの履歴書』」

:「歴史人」

鬼門 :ウィキペディア

家相の鬼門・裏鬼門 :「風水研究所」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -2 相国寺(功徳池と天界橋、法堂、鐘楼、弁天社、方丈)へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -3 相国寺の浴室 へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -4 相国寺(天響楼、鎮守八幡社、経蔵、開山塔、宗旦稲荷、庫裏)、後水尾天皇歯髪塚 へ

探訪 相国寺拾遺 鐘楼「洪音楼」・宗旦稲荷社・弁天社・鬼瓦様々 へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -5 上御霊神社(社殿、舞殿、境内社)、出雲寺跡 へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -6 上御霊神社(清明心の像、歌碑・句碑、手水舎、楼門)へ

探訪[再録] 相国寺とその周辺を歩く -7 猿田彦神社、室町殿跡、同志社大キャンパス周辺の遺構など へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.