PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 [再録]

室町通を山伏山の位置からさらに上がると、 六角通下ルに鯉山町があります 。

ここも山の飾り付け一式は、町家(町会所)への細い路地を入って行き、拝見します。

路地から見て、左手にある広い座敷の奥の一角に小さな社殿が安置され、朱塗りの鳥居が前に立てられています。社殿にはスサノオノミコトが祀られています。鳥居の額は金塗で八坂神社と記されているそうです。 (資料1)

傍には 巨大な木彫の鯉 。激流を登ろうとする迫力を感じさせる鯉です。この鯉は有名な 左甚五郎作 と言われています。

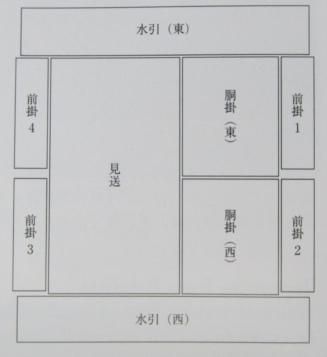

前掛、胴掛、見送、欄縁金具などがずらりと展示され、「登龍門」という額が懸かっています。この伝説から立身出世の金言として使われるようになったあの言葉です。

翌17日、四条通で鯉山が四条河原町の交差点に向かうところを眺めることができました。展示されていた懸装品などが、どのように山に飾りつけられているか。それが愉しみでもあります。毎年のように見ていても、1年経つと記憶は曖昧になっています。

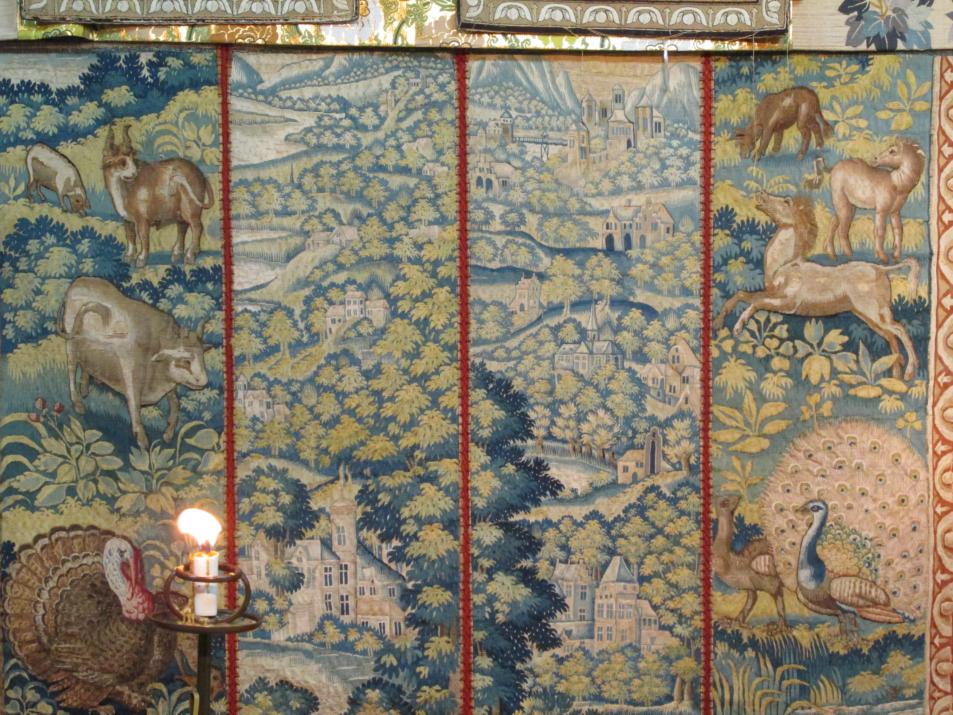

座敷の壁面に掛けられていたタペストリーは見送として山の背面を飾っています。

この後、山鉾巡行が終わり、山鉾町を回っていて、鯉山の後片付けに間に合いました。

これが 前掛 。「第二次大戦後龍村平蔵氏によって前掛の隅に織り込まれているBBのイニシャルが発見され、これはベルギー・ブリュッセルの表示であった」とわかったそうです。

山の進行方向右手側の水引と胴掛

こちらが 左手側の水引と胴掛 です。

欄縁は鯉の滝登りとの関連でしょうか、 波濤文の装飾金具で統一されています 。

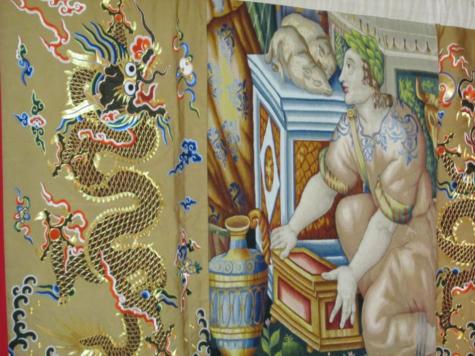

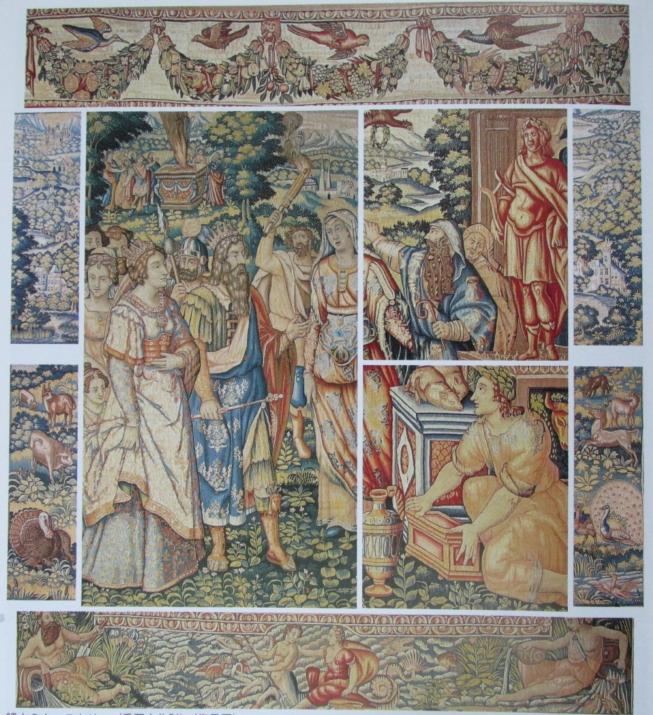

16世紀に製作されたベルギー製のタペストリーが断ち切られて、その部分図が四爪の竜の意匠の中国の綴織と組み合わされているのです 。 西洋と東洋を一つに合体させるという発想がおもしろい ところです。当時の人々にとっては、豪華であり、驚異であり、そいういことができるという晴れやかさ、誇りを感じていたのではないでしょうか。各山鉾町での競い合いがあったのではないでしょうか。

見送の上端につけられた飾り金具も見事です。 半楕円形の雲をデザインした上に丸彫りの鶴が浮き上がっています。そして大きい金糸総角房が飾られています。

この鯉山のベルギー製タペストリーは重要文化財に指定されているのです。そして、 鯉山の四周を飾る9枚のパーツが、実は1枚の大きなタペストリーだったのです。 資料1には、著者・松田元氏のモノクロ画として復元図が掲載されていますが、別参照のものから復元図を引用します。

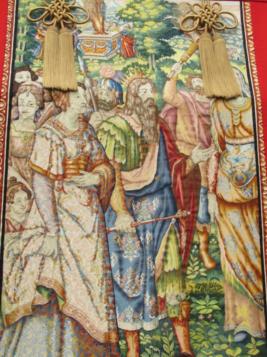

フランドル地方で綴られた1枚のタペストリーを「図のように大工のノミで断ち切ったといわれている。図柄は 紀元前1200年頃のトロイ戦争を題材としたギリシャ詩人ホメロスの叙事詩『イーリアス』の重要場面トロイ王の英姿を描いたもの 」 (資料2) と判明しているようです。

祇園祭の巡行を観覧した当時の人々は、どういう思いでこのタペストリーを眺めたのでしょうか。描かれた人々やその衣装などに、畏敬の気持ちを抱き、渡来の神をイメージしたのでしょうか。疫病退散を祈願する上での強力な守護神を見たような感じで・・・・。

祇園祭巡行が無事終わり、町内の人々が飾り付けの片付けに忙しく立ち働かれていました。

近年の調査研究によると、この鯉山のタペストリーとともに、鶏鉾、白楽天山、霰天神山のタペストリーは、ホメロスの『イーリアス』の重要場面を描いた一連のシリーズものだということが判明しているようです。 (資料2)

つづく

[補足]

前回から山鉾の「山」について、まとめるために資料を精読していて用語について再認識しました。 (前回の記事での曖昧な使い方を修正ずみです。)

山には「曳山 (ひきやま) 」と「舁山 (かきやま) 」を区分されているのですね。後者は通常単に「山」と称されているようです。

鉾は屋根の上に長い「真木」 が建てられています。一方、 山は一般的に真木の代わりに松 が建てられています。 松がない山が三基あります。蟷螂山、橋弁慶、浄妙山です。

「曳山」には屋根が付けられ、鉾と同じ形式の大きな車が取り付けられ、鉾と同じ形態になったものを言うという区分でした。これに該当するのは、岩戸山、北観音山、南観音山の三基です 。他の山とはこの点で識別ができます。上杉本洛中洛外図屏風を改めてみますと、狩野永徳が描いた山鉾巡行部分では、蟷螂山と白楽天山が人々により担がれていて、岩戸山は鉾と同様に曳かれています。この時の岩戸山にはまだ屋根はついていませんが。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1)『祇園祭細見 山鉾篇』 松田 元 編並画 郷土行事の会発行

2)『写真で見る祇園祭のすべて』 島田嵩志著他 光村推古書院

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

京都祇園祭 鯉山町衆 ホームページ

「タペストリー」という項目に詳細が載っています。

鯉山 祇園祭特集 :「京都新聞」

ホメーロス :ウィキペディア

イーリアス :ウィキペディア

イーリアス 土井晩翠訳 :「物語倶楽部」

インターネットで訳文が掲載されています。底本:世界文學選書19『イーリアス』。

同様に、 青空文庫の方にも全訳が掲載 されていて、zipファイルでのダウンロードも可です。

イーリアス

ネット検索して見つけたサイト。イーリアスの内容についての解説が詳細になされているようです。

少しスキャニングで読ませてもらっただけですが・・・・。労作だと感じます。

参考にしたいと思う次第です。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -1 菊水鉾 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -2 船鉾 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -3 占出山、山伏山、伯牙山 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -5 橋弁慶山と浄妙山 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -6 黒主山、役行者山 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -7 綾傘鉾 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -8 山鉾点描(宵山&巡行)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 [再録]] カテゴリの最新記事

-

観照 [再録] 大阪 あべのハルカス初見聞… 2018.01.25

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -9… 2018.01.24

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -8… 2018.01.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.