PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 [再録]

役行者山は室町通三条上ル役行者町にあります 。 23日の宵山 でみた駒形の提灯に灯りがともった眺め。

[撮影時期:2014年7月]

[撮影時期:2014年7月]こちらは 22日の午後3時過ぎに撮ったもの です。昼間の画像は以下同じ。

23日の宵山では、山の本体に透明のカバーがかかっていました。

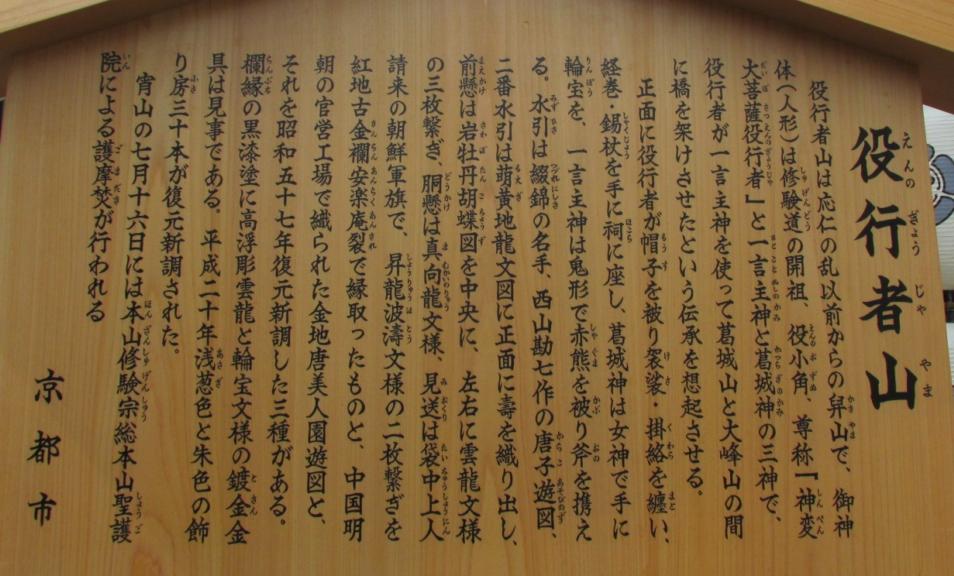

この山は 、駒札の説明に記されていますが、 修験道の開祖、役行者が一言主神を使って葛城山と大峰山の間に石橋をかけたという伝説を題材にしたものです 。 (資料1)

役行者山には、宵山飾の間、山を保護するための立派な板屋根がかけられています。 四本柱切妻破風棟飾付で反りのある屋根です。 この屋根は巡行の折には取り払われます 。ほかにも同種の山があります。例えば、前祭の蟷螂山もその例です。

宵山での山の四周の懸装品は見送を含め巡行当日には見られないものです。

こういう形で山を観られるのも、私にとっては宵山の楽しみです。

町内の子供たちがわらべうたを歌ってくれています。

普段はないこの祇園祭の宵山だけのお守りを受けてお帰りくださいね。

またロウソクを1本献じていかれてはどうですか。厄除けの粽はいかがですか・・・

という意味の歌です。

それぞれの山鉾によって、バリエーションがあり、 このわらべうたを聴くのも宵山を巡る楽しみ です。

巡行の際、先頭に掲げられる幟

巡行の際、先頭に掲げられる幟

路地の南側には土蔵があり、そこにご神体の人形が安置されています。

役行者(役小角)は一説では大宝元年(701)6月7日に亡くなったと伝承されています。その没後1100年の江戸時代、寛政11年(1799)に光格天皇から役行者に神変大菩薩の諡号が贈られたのです。 (資料2)

5790,5792,5794

5790,5792,5794一言主神(ひとことぬしのかみ)は、大和国葛上郡葛城坐一言主神社のご祭神です。

一言の願いを必ずかなえる神と信じられ、吉凶を一言で言い放つ託宣神といわれています。

一言主神は葛城神とも称されるようです。 (資料2,3) 赤熊を被った鬼形に表現されています。

あるときオホハツセワカタケル(=雄略天皇、以下大君という)が葛城山に遊猟のために登ります。

大君の登る尾根の、谷を挟んだ向かい側の尾根を大君そっくりのいでたちの者が登って行くのです。大君が、名を名乗れと問うと、「われが、まず問われた。それでは、われがまず前に名乗ろう。われは、悪しき事も一言、善き事も一言、何事も一言で言い放つ神、葛城のヒトコトヌシの大神であるぞよ」と答えたのです。大君はそれを聞くと、畏れかしこみ、佩いていた太刀、弓矢やお供の者どもの衣などの品々をヒトコトヌシに捧げたのだという話が『古事記』に記されています。 (資料4)

『日本書紀』にも同種の記述が出ています。

役行者(神変大菩薩)

神変大菩薩に向かって右に立たれる 葛城神は葛城女神 です。

手に輪宝をささげています。一言主神と葛城女神が葛城山の神、男神・女神ということでしょうか。

謡曲「葛城」には、「見苦しき顔ばせの神姿は恥ずかしや・・・・恥ずかしやあさましや」という箇所があるそうです。このご神体の人形の相貌はこれと関係するようです。 (資料2)

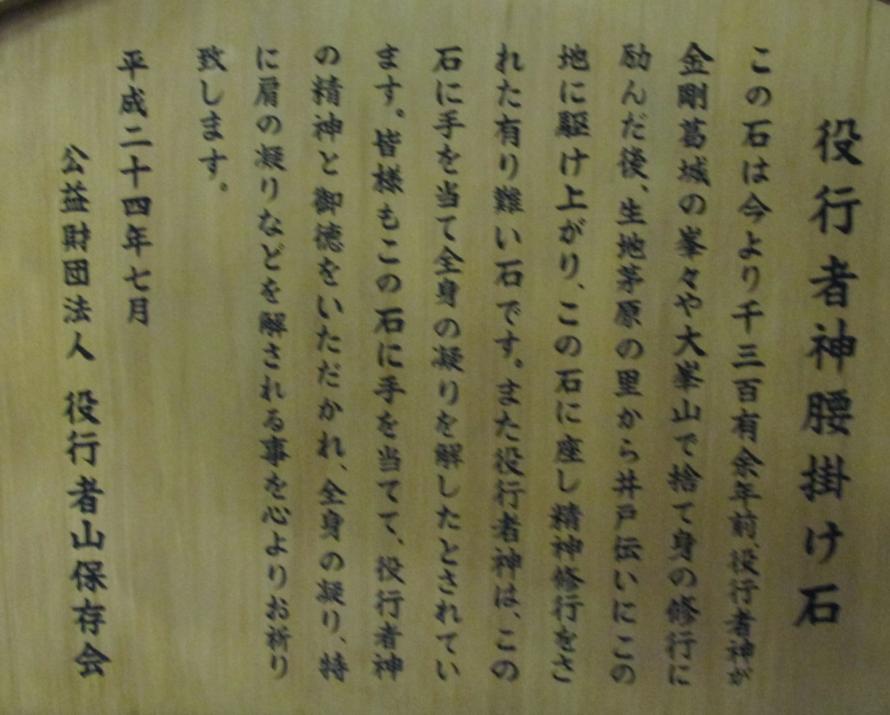

ご神体の人形が安置された土蔵の東隣りの建物の傍に、この「役行者神腰掛け石」があります。

それでは懸装品などの展示を眺めて行きましょう。

前懸 。「岩牡丹胡蝶図」綴錦を中央に、左右に「雲龍文様」真向龍の図柄の繍入綴錦を継いでいます。

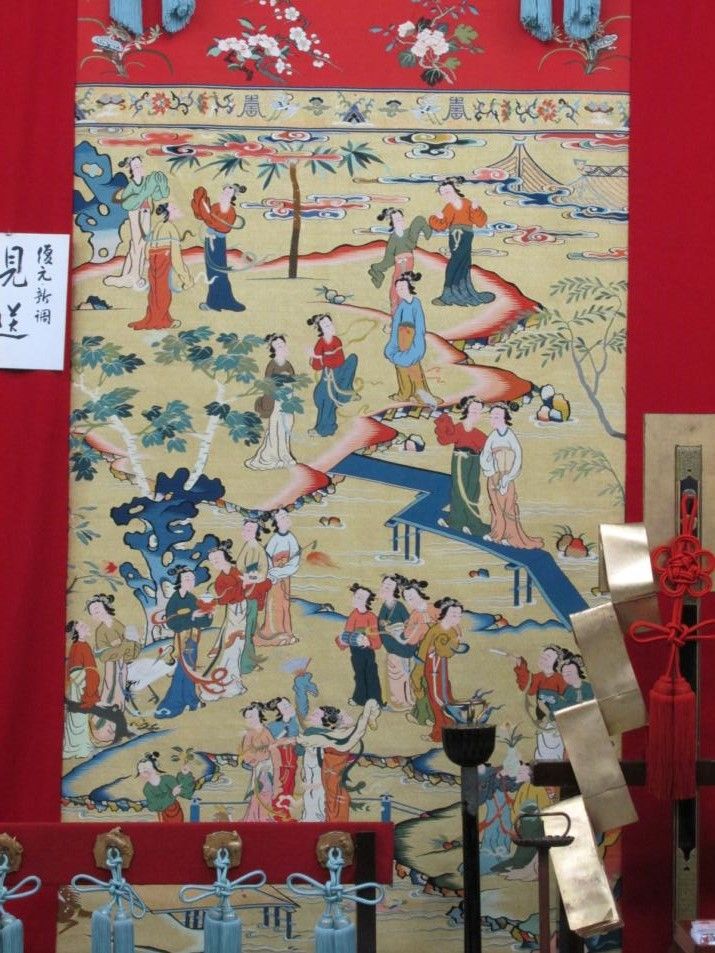

二種類の見送が展示されています。これらは隔年で使用されているのです。

元の見送 「金地唐美人園遊図」 中国明朝の官工場で織られたものだとか。

昭和57年(1982)に復元新調された見送です。

こちらがもう一つの見送。茶色地に登り龍が刺繍されたもの。

「袋中上人請来 (たいちゅうしょうにん) の 朝鮮軍旗 で、昇龍波濤文様の二枚重ねを紅地古金欄安楽庵裂 (あんらくあんきれ) で縁取ったもの」 (資料5) なのです。

水引と胴懸

水引と胴懸

水引は西山勘七作「唐子遊戯図」。「二番水引は萌黄 (もえぎ) 地龍文図に正面に壽を織り出し」たものとか。 (資料5)

胴懸は真向龍を中心に、二頭の龍が向き合う精巧な綴錦です。

欄縁は黒漆塗の上に雲龍の透かし彫り鍍金金物がびっしりと造形されています。

中央には転法輪が刻されています。

浮彫の龍の姿が様々です。ダイナミックな意匠でワンパターンでないところが楽しい限りです。

欄縁の前には、舁き手が山を担ぐ棒の前を飾る金具が並べて置かれています。

懸装品などが展示されている座敷の全景はこんな雰囲気です。

このあと、三条通まで下り、右折して西隣の新町通を下っていきます。

次は八幡山です。

(資料6より部分図を引用)

(資料6より部分図を引用)

つづく

参照資料

1) 祇園祭 宵山・巡行ガイド2014

2) 『祇園祭細見 山鉾篇』 松田 元 編並画 発行所・郷土行事の会

3) 『日本の神様読み解き事典』 川口謙二編著 柏書房

4) 『口語訳 古事記 [完全版]』 三浦佑之訳・注 文藝春秋 p325-327

5) 役行者山保存会 公式ホームページ

6) 祇園祭 宵山・巡行ガイド2014

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

役行者山 山鉾について :「祇園祭山鉾連合会」

役小角 :ウィキペディア

修験道 :ウィキペディア

葛城一言主神社 :「御所市観光ガイド」

葛城坐一言主神社 :「御所市観光HP」

葛城坐一言主神社 :「玄松子の記憶」

葛城の神 :「コトバンク」

能楽「葛城」の内容 :「能楽勉強会」

恋歌に詠まれた葛城山-醜き神の物語- 金 石哲氏 :「天理大学」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -1 長刀鉾・函谷鉾・月鉾・舩鉾、岩戸山、木賊山、太子山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -2 油天神山、芦刈山、四条傘鉾、蟷螂山、放下鉾、孟宗山、孟宗山、菊水鉾、占出山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -1 2番・芦刈山から9番・菊水鉾まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -2 10番・太子山から16番・蟷螂山まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -3 17番・月鉾から20番・郭巨山まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -4 21番・放下鉾から23番・舩鉾まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -5 長刀鉾点描 鉾町へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -1 橋弁慶山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -2 鯉山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -3 浄妙山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -4 黒主山 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -6 黒主山、役行者山 へ 観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -8 山鉾点描(宵山&巡行)へ

観照 祇園祭点描 -6 役行者山 へ ← 2016年(同年に掲載)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 [再録]] カテゴリの最新記事

-

観照 [再録] 大阪 あべのハルカス初見聞… 2018.01.25

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -9… 2018.01.24

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -8… 2018.01.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.