PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

脇道に入りますが、「宝幢院」のご紹介から始めます。

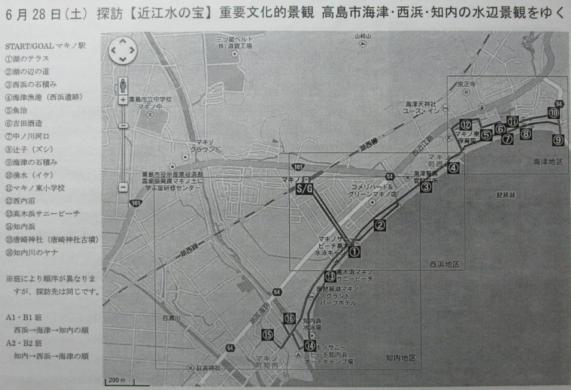

後で地図を見ると、前回ご紹介した 鮒寿しの「魚治」とは西近江路をはさみ、山側の対照的な位置に あったのです。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。 この地図の地域がこれからご紹介するところでもあります。

「魚治」のお店より西方向にある南北の通りを急いで山側に向かうと、途中で西近江路の向こうにお寺が遠望できます。とりあえず、休憩タイムの許す範囲でお寺を目指します。西近江路を横断し、ズームアップで撮ったのが上掲の 山門(仁王門) です。周辺が水田地帯という中に、仁王門がぽつんとあるだけで完全なオープンスペースになっています。

仁王門の前に立つと、一直線上の遠方に表門が見えます。仁王門に仁王さんが不在だとやはりちょっと寂しい・・・・。

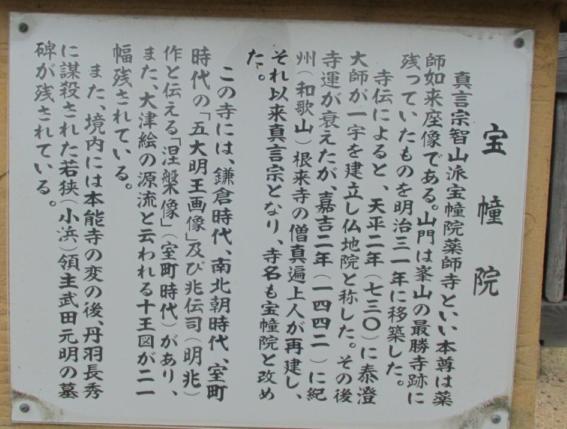

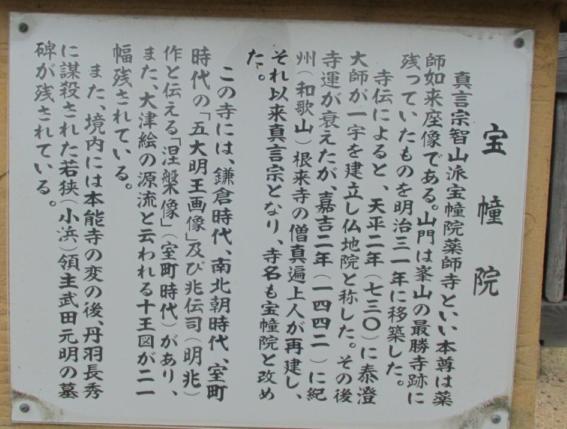

「真言宗智山派宝幢院薬師寺」 と称します。智山派ですので、京都・東山七条にある「智積院」が本山ということになりますね。

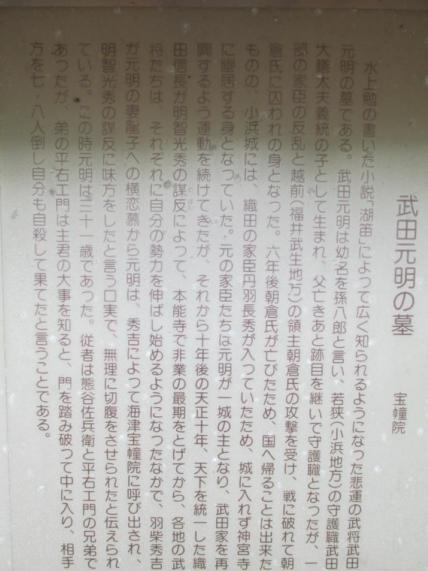

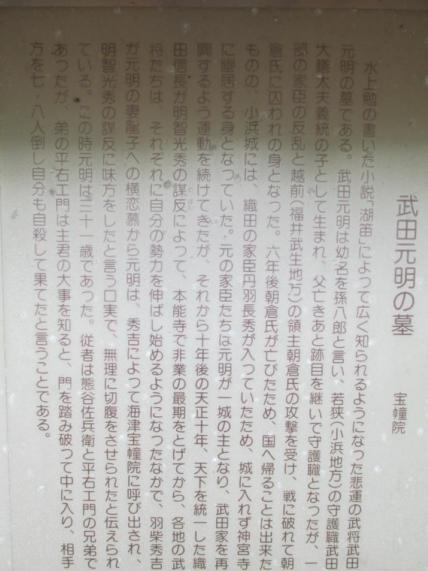

私がこの寺の存在を知ったのは、 水上勉の書いた小説『湖笛』 を読み、若狭(小浜)の領主だった武田元明がこの寺で秀吉の命を受けた丹羽長秀により誅殺されるストーリーを読んだことによります。この作品を読むまでは、武田元明という武将すら知りませんでした。

この小説にも登場しますが、京極高次の妹であり、武田元明の室であった竜子は、その後、豊臣秀吉の側室・京極局(松の丸)となる運命を担い、京極高次を陰でサポートする役割を担っていく形で描かれていたように記憶します。

仁王門から表門までの参道が松並木になっていて、左右はオープンな空間ですからいい雰囲気です。

表門を入り、境内を眺めただけで、残念ながら集合時間へのタイムリミットになりそうでした。

宝幢院の本尊は薬師如来坐像。

武田元明が切腹させられた天正10年に、丹羽長秀は寺領30石を安堵しています。その後、寺領が減・増しますが、慶安元年(1648)に、三代将軍德川家光により25石の朱印状を与えられたといいます。

宝幢院文書によると、慶長6年(1601)8月までは仏地院、翌1602年8月以降は宝幢院として記録があるそうです。1602年の検地以降に現在の寺号を公式に用いるようになったようです。 (資料1)

表門を入った傍に、 武田元明の墓についての説明板 があります。

墓地の区画は表から見えるのですが、そこまで近づいて探して墓を参拝する時間の余裕がありません。宝幢院の雰囲気だけを感じて引き返すことになりました。残念!

子供を一人抱き、足元で衲衣の裾にすがりつく二人の幼児と一緒の立ち姿のお地蔵様とその背後に整然と数多くの小さな(たぶん)地蔵石仏が並べて祀られているのが目にとまりました。年代的にはまだ新しい感じですが印象的でした。水子供養という局面に関係する地蔵信仰なのでしょうか?

それでは、探訪の本筋に戻ります。

「中ノ川河口」(末尾掲載地図の番号7のところ)を見ました。

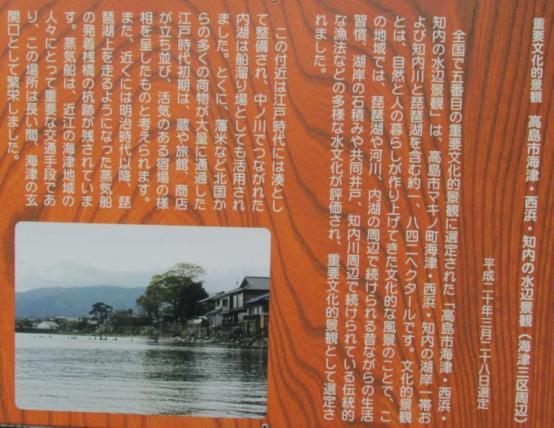

河口の両側がご覧のとおり、頑丈な石積みとなっています。 この中ノ川より西岸(右岸)が現在は海津3区、東岸(左岸)が海津2区と称されています。

海津3区の水辺の石積み景色

中ノ川に架かる橋の手前、山側に 「吉田酒造」 があります。看板にある 「竹生嶋」という地酒の醸造元 です。琵琶湖で丸子船が活躍した時代には何十隻もの丸子船を使っていたそうですが、 「1877年から続く老舗造り酒屋」 (資料2) さんです。

橋の上から見た中ノ川河口

この川は、海津集落の北側にあった清水湖(奥田湖)・西内沼と琵琶湖をつなぎ、船が運行できる河川として桃山時代に開削されたと伝わります。河口の西岸(右岸)の石積みのところにある大きなケヤキは、 「吉田屋のケヤキ」 と称され、 船で海津港に向かう際の目印になった と言います。大きなケヤキが敷地所有者の名前で呼ばれていたようです。 他に「金六ケヤキ」「亀帳ケヤキ」などがあるとか。 (資料3)

中ノ川の東岸(左岸)から 海津2区の石積み を眺めながら、 水辺を東に 歩きました。

海津大崎の方向の眺め 。春は桜が満開となって景色が映えるところです。

海津浜の東の景色

西側の水辺の景色

西側の水辺の景色

この石積みが末尾の地図にある番号9あたりです

。

この石積みが末尾の地図にある番号9あたりです

。

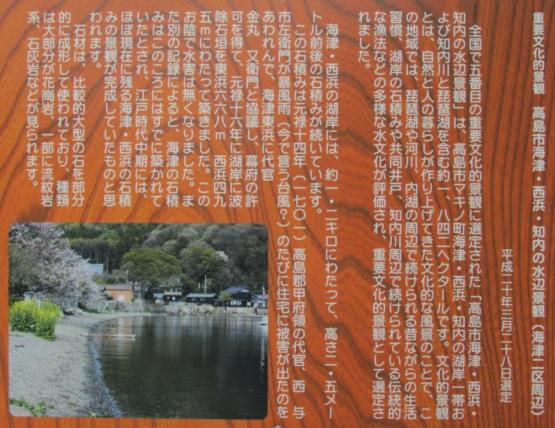

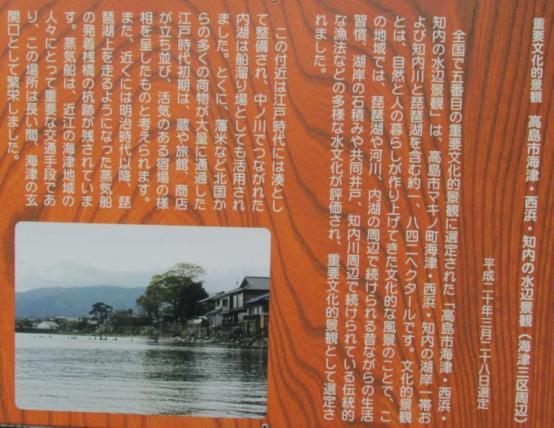

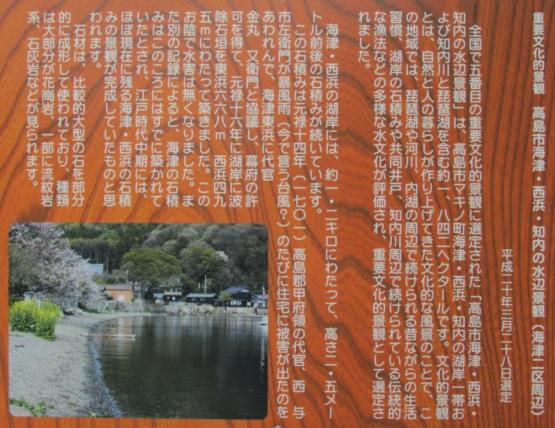

ご覧の通り、 「海津の石積み」は精緻に成形された石材が隙間なく積み上げられています 。西浜の石積みは加工度の低い割石が多く使われていることと対照的でもあります。石積みの高さも西浜より高くなる傾向がみられます。「これらの特徴は、海津のほうが琵琶湖水面と近いことによるものと考えられます。」 (資料3)

琵琶湖の水辺として、西浜から海津に至る石積みの景観は、季節と天候に応じて、様々な表情を見せることでしょう。想像力が喚起されます。

この後、水辺を離れ、集落の中を歩いて、

また違った景観と出会いました。

また違った景観と出会いました。

つづく

参照資料

1) 『滋賀県の歴史散歩 下』 滋賀県歴史散歩編集委員会編 山川出版社 p211

2) 吉田酒造について :「じゃらんnet」

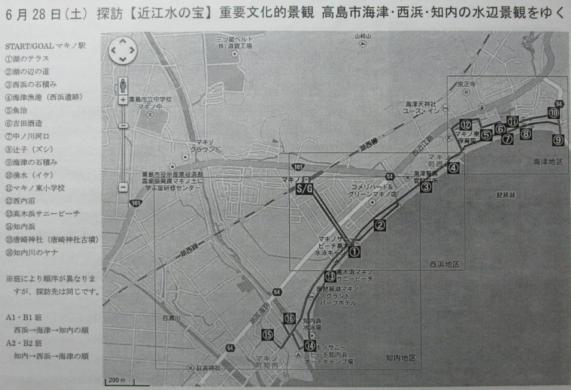

3) 「重要文化的景観 高島市海津・西浜・知内の水辺景観をゆく」

当日配布のレジュメ資料 主催:滋賀県教育委員会

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

重要文化的景観「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」 :「高島市」ホームページ

【高島市歴史散歩】古文書の語る海津の石垣 :「びわ湖源流.com」

宝幢院 :「滋賀県観光情報」

高島市の宝幢院(ほうどういん)の概要を知りたい。 :「レファレンス協同データベース」

宝幢院 :「武田家の史跡探訪」

武田元明 :ウィキペディア

丹羽長秀 :ウィキペディア

京極竜子 :ウィキペディア

京極高次 :ウィキペディア

地酒「竹生嶋」醸造元 吉田酒造有限会社 :「高島市観光情報」

吉田酒造 :「MAPPLE 観光ガイド」

滋賀の酒蔵 :「地酒の祭典」

海津大崎 :ウィキペディア

海津大崎の桜 :「高島市観光情報」

お花見FAQ

重要文化的景観について :「文化庁」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・高島市マキノの水辺を歩く -1 高木浜・湖のテラス へ

探訪 [再録] 滋賀・高島市マキノの水辺を歩く -2 高木浜・知内浜・唐﨑神社・知内川ヤナ漁 へ

探訪 [再録] 滋賀・高島市マキノの水辺を歩く -3 西浜と海津の石積み・海津漁港・魚治・旧海津港跡 へ

探訪 [再録] 滋賀・高島市マキノの水辺を歩く -5 湧水(イケ)・マキノ東小学校・西内沼 へ

脇道に入りますが、「宝幢院」のご紹介から始めます。

後で地図を見ると、前回ご紹介した 鮒寿しの「魚治」とは西近江路をはさみ、山側の対照的な位置に あったのです。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。 この地図の地域がこれからご紹介するところでもあります。

「魚治」のお店より西方向にある南北の通りを急いで山側に向かうと、途中で西近江路の向こうにお寺が遠望できます。とりあえず、休憩タイムの許す範囲でお寺を目指します。西近江路を横断し、ズームアップで撮ったのが上掲の 山門(仁王門) です。周辺が水田地帯という中に、仁王門がぽつんとあるだけで完全なオープンスペースになっています。

仁王門の前に立つと、一直線上の遠方に表門が見えます。仁王門に仁王さんが不在だとやはりちょっと寂しい・・・・。

「真言宗智山派宝幢院薬師寺」 と称します。智山派ですので、京都・東山七条にある「智積院」が本山ということになりますね。

私がこの寺の存在を知ったのは、 水上勉の書いた小説『湖笛』 を読み、若狭(小浜)の領主だった武田元明がこの寺で秀吉の命を受けた丹羽長秀により誅殺されるストーリーを読んだことによります。この作品を読むまでは、武田元明という武将すら知りませんでした。

この小説にも登場しますが、京極高次の妹であり、武田元明の室であった竜子は、その後、豊臣秀吉の側室・京極局(松の丸)となる運命を担い、京極高次を陰でサポートする役割を担っていく形で描かれていたように記憶します。

仁王門から表門までの参道が松並木になっていて、左右はオープンな空間ですからいい雰囲気です。

表門を入り、境内を眺めただけで、残念ながら集合時間へのタイムリミットになりそうでした。

宝幢院の本尊は薬師如来坐像。

武田元明が切腹させられた天正10年に、丹羽長秀は寺領30石を安堵しています。その後、寺領が減・増しますが、慶安元年(1648)に、三代将軍德川家光により25石の朱印状を与えられたといいます。

宝幢院文書によると、慶長6年(1601)8月までは仏地院、翌1602年8月以降は宝幢院として記録があるそうです。1602年の検地以降に現在の寺号を公式に用いるようになったようです。 (資料1)

表門を入った傍に、 武田元明の墓についての説明板 があります。

墓地の区画は表から見えるのですが、そこまで近づいて探して墓を参拝する時間の余裕がありません。宝幢院の雰囲気だけを感じて引き返すことになりました。残念!

子供を一人抱き、足元で衲衣の裾にすがりつく二人の幼児と一緒の立ち姿のお地蔵様とその背後に整然と数多くの小さな(たぶん)地蔵石仏が並べて祀られているのが目にとまりました。年代的にはまだ新しい感じですが印象的でした。水子供養という局面に関係する地蔵信仰なのでしょうか?

それでは、探訪の本筋に戻ります。

「中ノ川河口」(末尾掲載地図の番号7のところ)を見ました。

河口の両側がご覧のとおり、頑丈な石積みとなっています。 この中ノ川より西岸(右岸)が現在は海津3区、東岸(左岸)が海津2区と称されています。

海津3区の水辺の石積み景色

中ノ川に架かる橋の手前、山側に 「吉田酒造」 があります。看板にある 「竹生嶋」という地酒の醸造元 です。琵琶湖で丸子船が活躍した時代には何十隻もの丸子船を使っていたそうですが、 「1877年から続く老舗造り酒屋」 (資料2) さんです。

橋の上から見た中ノ川河口

この川は、海津集落の北側にあった清水湖(奥田湖)・西内沼と琵琶湖をつなぎ、船が運行できる河川として桃山時代に開削されたと伝わります。河口の西岸(右岸)の石積みのところにある大きなケヤキは、 「吉田屋のケヤキ」 と称され、 船で海津港に向かう際の目印になった と言います。大きなケヤキが敷地所有者の名前で呼ばれていたようです。 他に「金六ケヤキ」「亀帳ケヤキ」などがあるとか。 (資料3)

中ノ川の東岸(左岸)から 海津2区の石積み を眺めながら、 水辺を東に 歩きました。

海津大崎の方向の眺め 。春は桜が満開となって景色が映えるところです。

海津浜の東の景色

西側の水辺の景色

西側の水辺の景色

この石積みが末尾の地図にある番号9あたりです

。

この石積みが末尾の地図にある番号9あたりです

。ご覧の通り、 「海津の石積み」は精緻に成形された石材が隙間なく積み上げられています 。西浜の石積みは加工度の低い割石が多く使われていることと対照的でもあります。石積みの高さも西浜より高くなる傾向がみられます。「これらの特徴は、海津のほうが琵琶湖水面と近いことによるものと考えられます。」 (資料3)

琵琶湖の水辺として、西浜から海津に至る石積みの景観は、季節と天候に応じて、様々な表情を見せることでしょう。想像力が喚起されます。

この後、水辺を離れ、集落の中を歩いて、

また違った景観と出会いました。

また違った景観と出会いました。

つづく

参照資料

1) 『滋賀県の歴史散歩 下』 滋賀県歴史散歩編集委員会編 山川出版社 p211

2) 吉田酒造について :「じゃらんnet」

3) 「重要文化的景観 高島市海津・西浜・知内の水辺景観をゆく」

当日配布のレジュメ資料 主催:滋賀県教育委員会

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

重要文化的景観「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」 :「高島市」ホームページ

【高島市歴史散歩】古文書の語る海津の石垣 :「びわ湖源流.com」

宝幢院 :「滋賀県観光情報」

高島市の宝幢院(ほうどういん)の概要を知りたい。 :「レファレンス協同データベース」

宝幢院 :「武田家の史跡探訪」

武田元明 :ウィキペディア

丹羽長秀 :ウィキペディア

京極竜子 :ウィキペディア

京極高次 :ウィキペディア

地酒「竹生嶋」醸造元 吉田酒造有限会社 :「高島市観光情報」

吉田酒造 :「MAPPLE 観光ガイド」

滋賀の酒蔵 :「地酒の祭典」

海津大崎 :ウィキペディア

海津大崎の桜 :「高島市観光情報」

お花見FAQ

重要文化的景観について :「文化庁」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・高島市マキノの水辺を歩く -1 高木浜・湖のテラス へ

探訪 [再録] 滋賀・高島市マキノの水辺を歩く -2 高木浜・知内浜・唐﨑神社・知内川ヤナ漁 へ

探訪 [再録] 滋賀・高島市マキノの水辺を歩く -3 西浜と海津の石積み・海津漁港・魚治・旧海津港跡 へ

探訪 [再録] 滋賀・高島市マキノの水辺を歩く -5 湧水(イケ)・マキノ東小学校・西内沼 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.07 15:47:44 コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.