PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

新町通から左折して、綾小路通を西に入れば 「伯牙山」 が見えます。

通りの両側が 矢田町 です。

山を眺めてから、伯牙山の御神体・懸装品等の展示を拝見します。

同町にある200年余の歴史を持つ旧家、 杉本家住宅の表の間が飾り席 となっています。

斧を持つ伯牙

斧を持つ伯牙

御帳台の中に、御神体の人形が安置されています。

伯牙は中国の琴の名手

伯牙は中国の琴の名手

良き理解者である友の種子期を失った悲しみから琴の弦を断ち切ろうとする姿を表しています。伯牙は中国春秋時代の晋の大夫です。 (資料1)

胴に13の弦を張った 「御琴」 が展示されていました。

この弦を断ち切って、二度と琴を弾くことを止めたということでしょう。

御帳台の 左側に並べられた懸装品など 。

角房掛金具『舞楽風胡蝶』(源氏胡蝶文様) が置かれています。 この金具は房を内側に掛けるという得意な形式 です。天保5年(1834)の作。

御帳台側には、 白幣 が四本立ててあります。

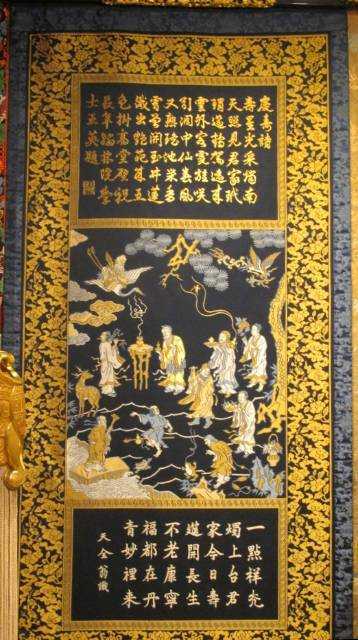

正面奧に懸けられているのが、前懸の前面にかけられる軸装様に仕立てられた懸装品 「慶寿詩八仙人図」 。中央に仙人図、上下に詩文が織り出されています。 中国明代製の金襴 です。 (資料2ほか)

御帳台の 右側に 展示された、 見送の「五仙人図」刺繍 です。三人の仙人と二人の仙女の姿が表されています。白鷺を抱く仙女、孔雀、虎、花などが刺繍されています。

山の周囲を飾る 水引は「緋羅紗地唐人物図」 で、押絵貼が施されたものです。

胴懸の中程までの幅広の水引です。

後懸

後懸

後懸は上に見送がかけられますので山鉾巡行では前懸同様に殆ど見えません。

宵山までの懸装品の展示を拝見することのおもしろさはこんなところにもあります。

綾小路通を更に西に進みます。 西胴院通を横断すると、芦刈山町 です。

「芦刈山」

がすぐ目の先に・・・。

「芦刈山」

がすぐ目の先に・・・。

芦刈山の姿と胴懸などを見ながら、会所に向かいます。御神体や懸装品等の展示を拝見するためです。

入口傍に置かれた 芦の造花 がまず目にとまります。

細長く奥行きのある空間に、通路を挟んで整然と展示されています。

建屋の中央、通路の左側に 「芦刈山」の額 を掛けて、御神体の人形が安置されています。

この山は 謡曲「芦刈」を題材に して創作されていますので、 翁が御神体 になっています。

御神体の人形は、 芦を刈る翁の姿 です。これは正面からの部分図。翁の姿を十分には撮れませんでした。 右手に鎌を左手に刈り取った芦を握る立ち姿 です。芦刈山のホームページの冒頭に全体像が開示されていますのでご覧ください。

左手に握る 芦は正絹の造花 で昭和45年(1970)に新調された ものと言います。

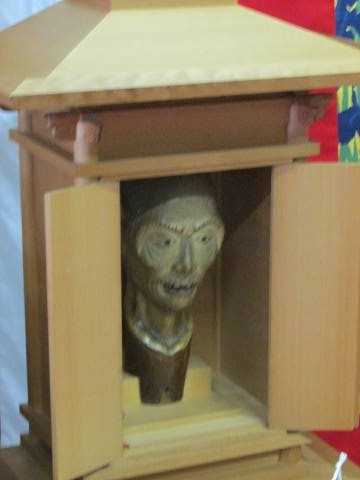

上掲右の写真は、 厨子に納められた康運作本頭 。天文6年(1537)作です。

金幣 の後には 欄縁 と 胴懸(南)で中国刺繍の雲龍図 が見えます。

芦の造花を欄縁の上面に埋め込んで立てている部分 があります。

黒漆塗の欄縁は波に飛雁文様鍍金金具で装飾 されています。 川辺華挙下絵、錺師は藤原観教 。明治36年(1903)年作だそうです。

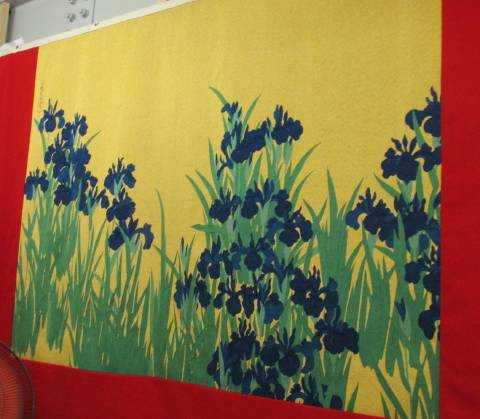

左側 は、 胴懸(北)で尾形光琳原画の燕子花 (かきつばた) 図 。平成5・6年(1993・1994)年に新調されたもの。

右側 は、見送で、 山口華揚原画の鶴図 。昭和60年(1985)作。

こちらは、 胴懸(南)で、上掲の燕子花図につながります 。

手前には 角飾金具と飾房 が展示されています。

上部には雁文様鍍金金具に金糸房 が掛けられ、 下部には芦の丸文様鍍金金具に浅葱房 が掛けてあります。

後に見えるのは、 前懸 で、 欧風景図で毛綴 。天保3年(1832)作。

もう一枚の見送 で、文政3年(1820)作の 唐子嬉遊図 も展示されていました。

手前の衣桁に掛けられていて一部見えているのは、この 御神体の小袖 です。

綾地締切蝶牡丹文片身替小袖の復元新調品 。

「可能な範囲で桃山時代の当初の姿を復元する方針」 (ホームページより) で新調されたとか。

オリジナルの小袖の「 襟裏には天正17年の墨書銘 が残っており、これは現存する祇園祭の山鉾町に現存する衣裳の中でも 最古のもの 」 (図録より) だそうです。

芦刈山から次は一筋西の 油小路通を下って二つの山を巡ります 。

綾小路通と油小路通の辻の南東側には、ごく小さな神社があります。

油天神山と関わりが深い 火尊天満宮 です。

風早 (かざはや) 天満宮とも 称されます。ここは 風早町の北端 です。、かつてはこのあたりに公家の風早家があり、 風早家伝来の木彫彩色天神像 がここに祀られるようになり、 祇園祭にはその御神体を油天神山に遷す そうです。 (資料4,5)

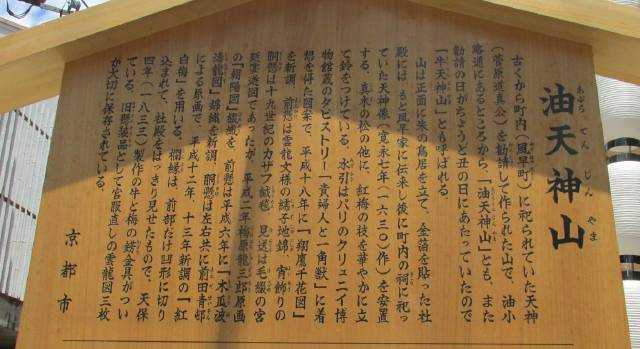

「油天神山」

は、風早町にあるのですが、

「油天神山」

は、風早町にあるのですが、油小路通にあり、天神像を御神体に勧請することから、この名で呼ばれるようになったとか。

天神様を勧請した日が丑の日であったことから、それに因んで、 牛天神山 とも呼ばれていたそうです。

右側に赤布を被せた 山籠と真松 が見え、 見送 が懸けてあります。

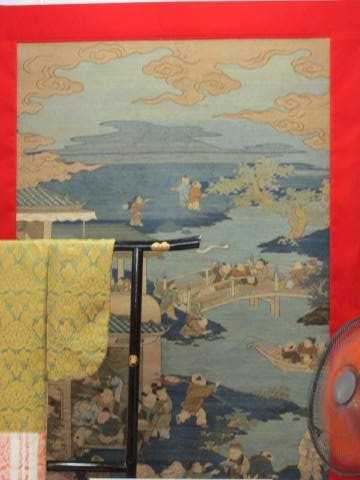

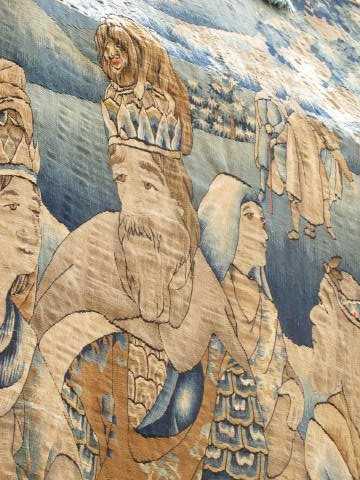

見送の部分図

見送の部分図

毛綴の宮廷宴遊図 ですが、西洋の図柄の作品を 江戸中期に日本で作った そうです。

山の後部

山の後部

それでは、 油天神山の飾り席展示を眺めに行きましょう 。

中央の奥に 、 朱塗りの鳥居と小さな社殿 が置かれています。これが当日上掲山籠の前に据えられ、社殿に木彫天神像が御神体として安置されて巡行します。

右側の奥に 見えるのが 前懸で、雲龍文様の襦子地錦 です。 手前には胴懸 が並べてあります。

前懸・胴懸の上部には、 黒漆塗欄縁に錺金具 が装着され、 水引 が懸けてあります。

この水引は 、 平成18年(2006)に新調されたもの で、フランスのクリュニー中世美術館所蔵のタペストリー「貴婦人と一角獣」から着想を得て図案化された 翔鷹千花図 だそうです。 (資料6,7)

角飾金具と飾房 がズラリと展示された後に、 見送 が掛けてあります。その図が全く見えないのが残念ですが、 梅原龍三郎下絵の朝陽図 で、 平成2年(1990)に新調 された作です。

手前には左右が対の胴懸 が懸けてあります。 前田青邨原画による紅白梅図 です。

油小路通を南下 します。仏光寺通を横断すると、

「太子山」 があります。ここは 太子山町 。 油小路通の南側から撮った全景 です。

見送

が掛けてありますが、

見送

が掛けてありますが、透明の保護カバーがかかっているのが残念。大凡の図柄はお解りいただけるでしょう。

正面から眺めた雲龍図 です。

太子山の会所の飾り席を訪れましょう 。道路傍から拝見できます。

座敷の中央奧に、 御神体の人形 が安置されています。 少年時代の太子像 で、右手に斧を持たれた姿です。

聖徳太子と揮毫された軸 が掛けられています。江戸時代中期の能書家、 青蓮院宮尊祐親王の書 だそうです。右側奧には

壁面に欄縁と前懸 が掛けてあります。秦の始皇帝と阿房宮が描かれた 緋羅紗地阿房宮刺繍 です。

前懸の手前には 、少し見づらい写真になっていますが、 角飾金具で翼を広げた飛龍彫金の鍍金 で、 明治39年(1906)作 。

御神体に向かって左側に は、 胴懸 が展示されています。 新調された胴懸 で、 紺綴織スガ地花鳥樹・獣孔雀文様ベトナム刺繍 です。生命の樹と孔雀をモチーフにしているそうです。鳥の他に蝶、獣としては鹿、象が刺繍されています。

上部には、欄縁と七宝繋文様の水引 が見えます。

この辺りで、太子山の拝見を一区切りとしました。

この後は、油小路通を四条通まで北上して、四条傘鉾を目指します。

つづく

参照資料

*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020

*山鉾町で入手した京都新聞社 企画特集「祇園祭」

* 伯牙山 :「祇園祭」

* 蘆刈山 ホームページ 芦刈山保存会

* 山鉾の魅力細見 -油天神山- :「京都市下京区」

* 山鉾の魅力細見 -太子山- :「京都市下京区」

*当日入手したリーフレト「祇園祭ウォーク2023 太子山特集」FM79.7ラジオカフェ

1) 伯牙 :ウィキペディア

2) 伯牙絶弦 :「Peaple's China 人民中国」

3) 山鉾の魅力細見 -伯牙山- :「京都市下京区」

4) 火尊天満宮(京都市下京区) :「京都風光」

5) 火尊天満宮 :「廻游日記~京の神祠~」

6) 油天神山 :「祇園祭2023」

7) 油天神山 :「京都の観光写真集」

補遺

杉本家住宅 主屋 :「文化遺産オンライン」

重要文化財 杉本家住宅 ホームページ

「杉本家住宅」をたずねて :「龍谷 2008 No.66」

重要文化財小袖の復元新調について 山川 暁 :「蘆刈山」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -1 長刀鉾・函谷鉾・菊水鉾 へ

探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -2 月鉾・綾傘鉾・鶏鉾・白楽天山・岩戸山 へ

探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -3 紅梅殿・管大臣神社・木賊山・船鉾 へ

探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -5 四条傘鉾・蟷螂山・郭巨山 へ

探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -6 放下鉾・霰天神山・山伏山 へ

探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -7 布袋山(休み山)・屏風祭・孟宗山 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.