PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

二条城東大手門を出た後、 外堀周辺を反時計回りに探訪することに しました。

観覧券の販売所を通り過ごして、少し先から 外堀の正面を南方向に撮った景色 です。

東大手門が左遠方に見えます。光が反射して見づらいですが・・・。

正面の石垣と外堀を北方向に眺めた景色 。

石垣の上に土塁があり、今はその上に樹木が列をなしています。

正面と北側の石垣の接する東北角 です。かつてはここに東北隅櫓が建てられていました。

石垣の東北角は外堀側へ石垣が一段張り出しています。

隅櫓から東と北の両側面を監視・防御しやすくするためかと思います。

外堀の東北角の歩道から眺めた北側外堀の景色 。

外堀に沿って樹木が植えられて並木になっています。

二条城の正面は 堀川通 に面しています。堀川通の東側では、このご紹介の一番最初にご紹介した二条城東南隅櫓の地点辺りが、東西方向の 押小路通 の位置になります。

南側外堀沿いの道路が少しずれた形で押小路通として西への続きになります。

二条通 です。

東北隅櫓は 夷川通と北の竹屋町通 との中間あたりになり、北側外堀沿いの道路は竹屋町通になります。

つまり、この竹屋町通と押小路通は堀川通のところで、鍵形に折れ曲がっています。

竹屋町通は道幅が広い道路です。

北側外堀に左折して、竹屋町通の歩道を進む と

「冷然院跡」と刻された石標 が立っています。

この 駒札 の方が先に目に止まると思います。

「ここは、平安前期~中期、冷然院があったところである。

弘仁年中(810~824)嵯峨天皇の離宮として造営されたのがはじめで、林泉を前に数十の建物が建ち、天皇はしばしば行幸になって、華麗な詩歌の宴を行い、譲位後は、後院(上皇の御所)として使用された。

嵯峨上皇の後、冷然院は皇室の重要な財産として伝えられ、代々上皇の離宮・後院として利用された。

建物は前後四回火災にあったが、そのたびに面目を一新して再建され、その間に然の字を改めて冷泉院とした。

天喜3年(1055)にとりこわされ、以後の状況は不明であるが、平安前・中期の200年以上にわたり、代々皇室に愛好され、林泉の美をたたえた文学作品も多く、平安文化の一中心でもあった。 京都市」 (駒札説明文転記)

手許『平安京』という資料では、改称された「冷泉院」で説明されています。平安京でいえば、左京二条二坊三・四・五・六町に位置し、4町を占地する規模でした。「平成12・13年(2000・2001)に二条城の敷地内(冷泉院中央付近)でおこなわれた試掘確認調査で、平安時代前期から後期にかけての庭園遺構を検出した」(資料1)とのこと。

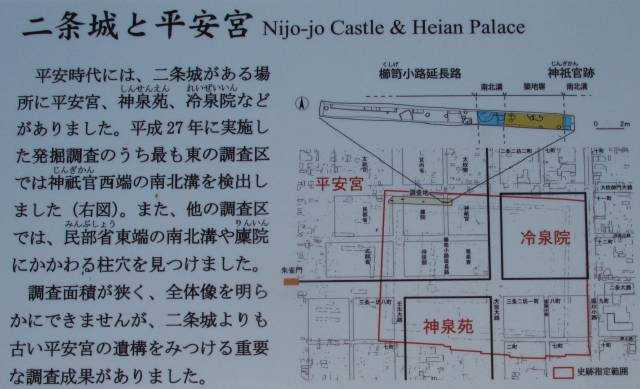

この案内板は外堀の西北角近くに設置されている案内板の一つ ですが、ここでご紹介しておきます。

この案内板では、赤字の冷泉院という名称で記載 されています。 四角の黒枠がその位置と規模。 赤枠の区画が二条城の史跡指定範囲の規模 です。左上の赤字の平安京は、平安時代の当初、平安京の北端中央において天皇が居住し政治を行う場所として造営された平安宮であり、黒線で南と東の境界が示されています。宮城、大内裏とも称されます。

冷然院(冷泉院)の規模がイメージしやすくなることでしょう。

北大手門

北大手門

「北大手門は、道を挟んだ向かいに京都所司代屋敷が存在するので、その連絡門としても使われたと思われるが、正門である東大手門に対する控えの門として、それにふさわしい威容を整えている。慶長8年(1603)の築城時からこの場所にあるが、現在の建物がその時のものか、寛永行幸時(1603)に建て替えられたのかは分からない。規模は、長さが東大手門より3間(6m)短く、門構えも一回り小さいが、奥行きや高さは同じで、正面の出格子窓に『石落し』を備えるのも同じである。飾金物に金箔や座金を使わないことや、二階床梁(ユカハリ)が東大手門は角材であるのに対して、北大手門は丸太を使うなど装飾性に違いは見られるが、外観の構えに遜色はない」 (城内に設置の案内板説明文転記)

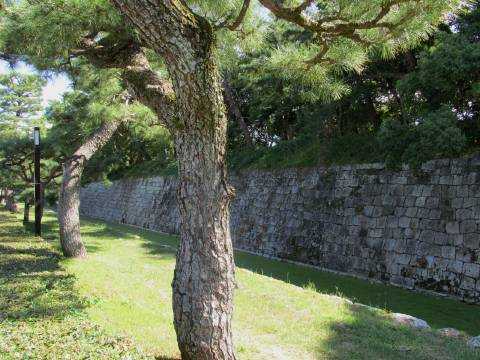

北側外堀の石垣

北側外堀の石垣

石垣に設置の 排水口

石垣に設置の 排水口

北中仕切門辺りの外堀の屈曲箇所の景色

北側外堀の東方向の眺め

石垣の屈曲部分 。

途中から歩道を逸れて、 外堀沿いに西に歩める小径 が設けてあります。

外堀傍を歩み、 西側から眺めた景色

外堀傍を歩み、 西側から眺めた景色

西方向を眺めた景色

北側外堀と西側外堀との西北角から眺めた景色

この北西隅の少し手前に、 二条城に関係した案内板がいくつか設置され ています。

上掲の案内板はその一つ。これらは、日本語・英語で表記されています。部分拡大図を併用。

また、説明の要点を列挙します。

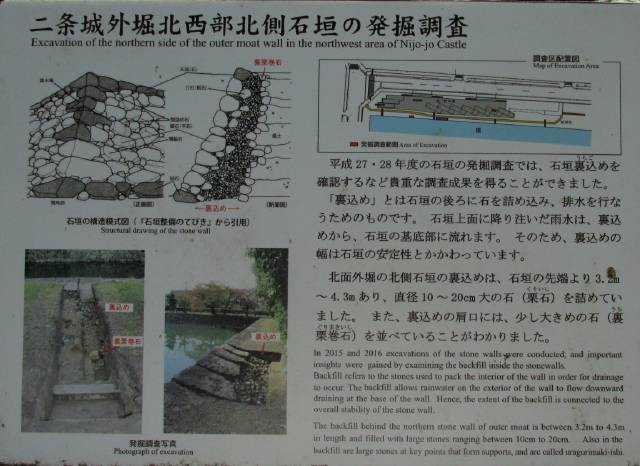

「 二条城外堀北西部北側石垣の発掘調査 」

発掘調査で、石垣裏込めを確認できたとのこと。「『裏込め』とは石垣の後ろに石を詰め込み、排水を行なうためのものです。石垣上面に振り注いだ雨水は、裏込めから、石垣の基底部に流れます。そのため、裏込めの幅は石垣の安定性とかかわっています」 (転記)

北側石垣の裏込め: 石垣先端より3.2m~4.3m、直径10~20cm大の石(栗石)を詰める

裏込めの肩口には、少し大きめの石(裏栗巻石)を並べる

二条城の石垣刻印

二条城の石垣には、約360個の石に、約60種類の刻印みられる 。

刻印には、大名の家紋などを刻んだと考えられ、 持ち場を示す役割 があったという。

小赤丸追記のあたりの石垣に2種の刻印が見られる。本丸内堀の石垣にも多く見られる。

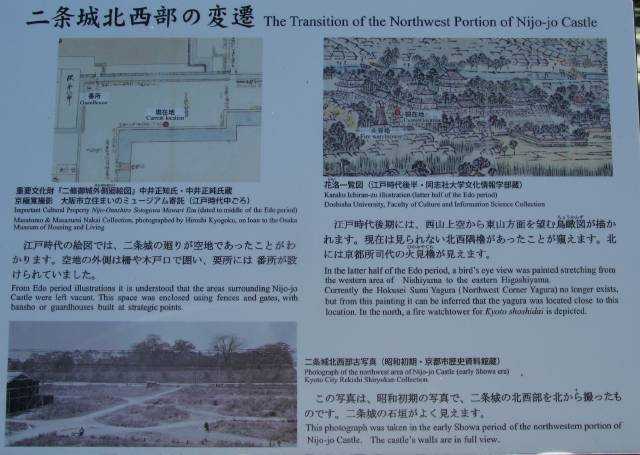

「 二条城北西部の変遷 」

江戸・中頃、この北西部は空地で、外側を柵や木戸で囲い、番所を設置。(上・左)

江戸・後期の花洛一覧図には、北西隅櫓や京都所司代の火見櫓が描かれている。(上・右)

昭和初期の二条城北西部古写真: 空地で石垣がよく見える。(下)

石垣の角(隅)は算木積み、それに続く石垣は打込はぎの積み方 です。

算木積みの生み出す角の姿が美しい。

西側の外堀に移ります。

西門

「寛永3年(1626)頃に建設され、江戸時代には 二条城の通用門として 使われた。

天明8年(1788)の大火で周辺の櫓門等が焼失し、明治以降には外堀にかかる木橋も失われ、今ではこの西門だけが残る。門の上に立つ土塀と石垣に囲まれることから『 埋門(ウズミモン) 』と呼ばれるが、 屋根だけを見れば『高麗門(コウライモン)』 である。高麗門とは、死角をなくすために屋根をできるだけ小さくした門で、柱の上にしか屋根はない。この門を突破されても、正面に櫓門が持ち受け、敵を2階や石垣の上から攻撃することになるが、その際、屋根が邪魔にならないように考えられた造りである」

(城内に設置の案内板説明文転記)

西門の傍に、青鷺が佇んでいました。

外堀沿いに南進します。

西側と南側の外堀の角には、「 西南隅櫓 」があります。

隅櫓は 見張り台としての役割 を担うそうです。 普段は武器庫 として使われていたと言います。

「 二重二階櫓、入母屋造、本瓦葺 」(重要文化財)です。 (資料2)

西南隅櫓の西面には 唐破風の屋根 が組み込まれています。

屋根の 鬼板には三葉葵の紋 が陽刻されています。

西側の外堀から左折して、 南側の石垣を眺めつつ外堀沿いに 東に進みます。

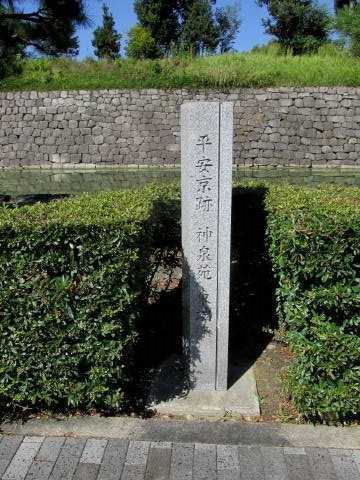

まず目に止まったのが、 生垣を凹形にして、建てられた石標 です。

「平安京跡 神泉苑 西端線」と 刻されています。

その左に縦に一本の線が彫り込まれています 。左側面に説明文があります。

「平成2年から同5年にかけて実施された地下鉄東西線建設に伴う発掘調査により、平安京造営当時の神泉苑の東西幅が確認されました。当該地はその西端線に当たります」 (転記)

最初に「冷然院跡」のところで先取りしてご紹介した案内板の説明図をご覧ください。

二条城と平安京造営当時の神泉苑との位置関係を確認いただけます。

振り返って眺めた西南隅櫓と石垣

南中仕切門の位置辺りの外堀側 は、北側と同様に 外堀石垣が鍵形に屈曲 しています。

南方向を見ますと、押小路通を挟んで南側に門が見えます。 現在の神泉苑への北門 です。

平安京造営当時の神泉苑を想像すると、現在の神泉苑はかなり規模が縮小したことになります。

そして、さらに歩めば、 神泉苑東端線の石標 が建てられています。

二の丸御殿の南の外堀の位置に 「南門」 が見えてきます。

南門の屋根の上に、 青鷺 が止まっています。

南門を正面に眺めて 。松の枝がちょっと邪魔ですが・・・仕方がない。

既にご紹介した、江戸時代の「二条御城中絵図」を参照しますと、絵図に「南門は描かれてはいません。 (資料3)

この南門は、大正4年(1915)年に大正天皇の即位式が京都御所で行われた後、即位を祝う饗宴が当時離宮となっていた二条城で行われた折りに、築造されたそうです。饗宴のために新築された建物群は、その直後に移築または撤去されたと言います。その折り、この南門だけが残されたのです。参照した小冊子には、「大正天皇即位の大典」の説明文の中に「現在は南門だけが残っています」と末尾にさりげなく記されています。ホームページの方には、南門の説明の中に、「その時に天皇の入場口として新たに作られた門です」と記してあります。 (資料4)

二条城の建築様式にあわせて造られた門なので、今ではすんなりと景色に融けこんでいますね。

南側外堀の東端近くまで戻ってきました 。

東南隅櫓 です。

「 二重二階櫓、入母屋造、本瓦葺 」(重要文化財)。様式は西南隅櫓と同じです (資料5)

異なるのは、西南隅櫓は唐破風を採り入れていますが、こちらは 千鳥破風 を用いている点です。

外堀をほぼ一周 してきました。

二条城は、東西約600m、南北約400mの大きさ です。 外周は約2km 。

総面積は275,000㎡ だそうです。 (小冊子、資料4)

城内マップ (小冊子より)

これで二条城のご紹介を終わります。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

*観覧日に入手の小冊子「世界遺産 元離宮二条城」 京都市

*『図説 歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社

1)『平安京 附第31回京都市指定・登録文化財』 京都市文化財ブックス第28集 p70・71

2) 二条城西南隅櫓 :「文化遺産オンライン」

3) 二条御城中絵図 :「京都大学貴重資料デジタルアーカイブ」

4) 二条城の歴史・見どころ~二条城の概要 南門 :「世界遺産 元離宮二条城」

https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp/introduction/highlights/overview/

5) 二条城東南隅櫓 :「文化遺産オンライン」

補遺

ページ06 石垣の分類 :「お城の大図鑑」

石垣の分類 :「日本の城探訪」

第41回【鑑賞】石垣って積み方に違いがあるの? :「城びと」

岡山城の石垣「3種類の積み方を確認」 :「岡山市」

第43話 城の石垣の積み方を紹介。小倉城の石垣はどんな積み方? :「小倉城ものがたり」

平安京の地図 :「京都ガイドブック」

平安京についてわかりやすく解説! 遷都の理由や関連スポットも紹介

:「HugKum」(小学館)

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都 二条城細見 -1 外堀・東南隅櫓・東大手門・番所 へ

探訪 京都 二条城細見 -2 唐門 <1> へ

探訪 京都 二条城細見 -3 唐門 <2> へ

探訪 京都 二条城細見 -4 二の丸御殿とその周辺 へ

探訪 京都 二条城細見 -5 二の丸庭園 へ

探訪 京都 二条城細見 -6 本丸御殿(工事中)・本丸庭園・天守閣跡ほか へ

探訪 京都 二条城細見 -7 番外編:本丸御殿(修理工事中)へ

探訪 京都 二条城細見 -8 土蔵・西南隅櫓・南中仕切門・桃山門・梅林・桜の園 へ

探訪 京都 二条城細見 -9 土蔵・北中仕切門・加茂の七石・清流園 へ

探訪 京都 二条城細見 -10 内堀・鳴子門・清流園・北大手門・土蔵・収蔵庫ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.