-

1

洋食和食等用途を問わない酒粕調味料

出願番号 : 特許出願2011-123686 出願日 : 2011年6月1日公開番号 : 特許公開2012-249559 公開日 : 2012年12月20日出願人 : 神谷 知宏 発明者 : 神谷 知宏発明の名称 : 酒粕調味料 【課題】栄養価が高く健康増進・維持に効果があるとされる酒粕を無理なく摂取することを可能とする、風味豊かで、洋食和食等用途を問わない酒粕調味料を提供する。【解決手段】本発明に係る酒粕調味料は、酒粕に、油と味噌と味醂とを添加し、混合して形成した混合液からなる構成であり、油としてオリーブ油、米油、ごま油、綿実油、菜種油、サラダ油等の食用油が使用され、更に添加材として酢またはバルサミコ酢、チーズ粉、大蒜、煎り酒を添加することにより混成する。ekouhou 特許公開・明細書(全文)

2013.06.13

閲覧総数 6

-

2

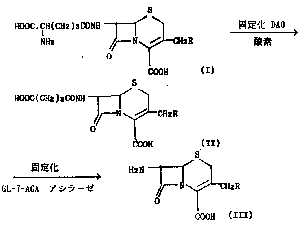

7-アミノセファロスポラン酸及び誘導体の酵素調製法

出願番号 : 特許出願平3-354448 出願日 : 1991年12月20日 公開番号 : 特許公開平5-211890 公開日 : 1993年8月24日 出願人 : アンティビオティコス ソシエタ ペル アチオニ 発明者 : ステファノ カムビアギ 外2名 発明の名称 : 7-アミノセファロスポラン酸及び誘導体の酵素調製法 【構成】 図示反応式で示されるように、固体マトリックスに固定化された酵素を使用する酵素二段階法によるセファロスポリンC(I)またはその誘導体及び塩から7-アミノセファロスポラン酸またはその誘導体(III)への変換法。(式中、Rは-OCOCH3,-H,-OH,-OCONH2、DAOはロドトルラ・グラシリスATCC26217培養菌から得られた酵素D-アミノ酸オキシダーゼである)。【効果】 7-アミノセファロスポラン酸及びその誘導体を高収率、高選択率で製造できる。出願番号 : 特許出願平4-198363 出願日 : 1992年7月24日 公開番号 : 特許公開平5-211889 公開日 : 1993年8月24日 出願人 : ミニステロ デル ウニヴェルシータ エ デルラリチェルカ シエンティフィーカ エ テクノロジカ 発明者 : エツィーオ バッティステル 外3名 発明の名称 : 7-アミノ-セファロスポラン酸の酵素的製造法 【構成】 式(II)【化1】〔R:H、OH、 O-CO-R″;R″:(C1 ~C4 )アルキル基;R1 :カルボン酸基〕をもつ化合物をシュードモナス(Pseudomonas)、バシラス(Bacillus) 、アクロモバクター(Achromobacter)属から選ばれる微生物又はそれらに由来する酵素の存在下に選択的脱アシルして式(I)【化2】をもつ7-アミノ-セファロスポラン酸を製造する。【効果】 この方法は高選択性、高アシラーゼ活性の微生物を用い、毒性の溶媒又は試薬を必要とせず、穏やかなpH及び温で行なわれる。

2007.02.28

閲覧総数 18

-

3

新規微生物およびその変異株並びにそれを用いた多糖類の製造方法

出願番号 : 特許出願2008-133248 出願日 : 2008年5月21日 公開番号 : 特許公開2009-34094 公開日 : 2009年2月19日 出願人 : 有限会社 シーバイオン 発明者 : 奥谷 康一 【課題】優れた美白効果を示すと共に、安定性および皮膚に対する高い安全性を併せ持つ多糖類の生産に用いられる新規微生物およびその変異株並びにそれを用いた多糖類の製造方法を提供する。【解決手段】コベティア(Cobetia)属に属し寄託番号FERM P-21295として寄託されている新規微生物及びその変異株。 明細書pdf >> かんたん特許検索

2010.06.28

閲覧総数 4

-

4

新規なセリンプロテアーゼ及びその製造法

出願番号 : 特許出願平10-303263 出願日 : 1998年10月8日 公開番号 : 特許公開2000-116377 公開日 : 2000年4月25日 出願人 : 天野製薬株式会社 発明者 : 間瀬 民生 外2名 発明の名称 : 新規なセリンプロテアーゼ及びその製造法 【目的】新規なセリンプロテアーゼを提供する。【構成】下記の特性を有する新規なセリンプロテアーゼであり、本酵素はトリコデルマ(Trichoderma)属に属する菌株を栄養培地に培養し、培養物中より得ることができる。■作用:トリプシン様のプロテアーゼ活性を有する。■基質特異性:塩基性アミノ酸のC末端を特異的に水解する。■至適pH:約pH7~8■至適温度:約40℃■pH安定性:約pH5~10■温度安定性:約40~50℃

2007.12.28

閲覧総数 4

-

5

水溶性マンノシルエリスリトールリピッド及びその製造方法

出願番号 : 特許出願2006-158630 出願日 : 2006年6月7日 公開番号 : 特許公開2007-326801 公開日 : 2007年12月20日 出願人 : 独立行政法人産業技術総合研究所 発明者 : 福岡 徳馬 外3名 発明の名称 : 水溶性マンノシルエリスリトールリピッド及びその製造方法 【課題】生分解性が高く、低毒性で環境に優しく、従来のマンノシルエリスリトールリピッドに不足していた高い水溶性を示し、異なる界面活性作用を有する新規構造のマンノシルエリスリトールリピッドを提供する。【課題を解決するための手段】次の式(1)で表される水溶性マンノシルエリスリトールリピッド。

2008.01.03

閲覧総数 2

-

6

フラビンアデニンジヌクレオチドの製法

出願番号 : 特許出願平3-192949 出願日 : 1991年8月1日 公開番号 : 特許公開平5-30989 公開日 : 1993年2月9日 出願人 : 白水化学工業株式会社 発明者 : 立花 精 外4名 発明の名称 : フラビンアデニンジヌクレオチドの製法 【目的】 EA〔エレモテシウム・アシュビー(Eremotecium ashibyii)以下EAと略称する。〕のFAD〔フラビンアデニンジヌクレオチド(Flavin abenin dinucleotide)以下FADと略称する〕生産力の持続的な安定化をはかると共に、FADの収率を向上させる。【構成】 EAを用いる発酵法によるFADの製法において、EAの保存培地および/またはFADの生産培地として、リボフラビン誘導体を添加した保存培地および/または生産培地を用いることを特徴とするFADの製法。

2007.06.12

閲覧総数 5

-

7

菌体再使用による高収率のキシリトールの製造方法

出願番号 : 特許出願2006-543735 出願日 : 2004年11月22日 公表番号 : 特許公表2007-512851 公表日 : 2007年5月24日 出願人 : シージェイ コープ. 発明者 : オウ,トク-クン 外5名 発明の名称 : 菌体再使用による高収率のキシリトールの製造方法 本発明は、減圧式微細濾過生物反応器を利用し、発酵培地の組成を、キシロース5~300g/l、尿素1~10g/l、二リン酸カリウム1~10g/l、硫酸マグネシウム0.01~1g/l、MnSO4・4H2O 0.1~10mg/l、CoCl2・6H2O 0.1~10mg/l、NaMoO4・2H2O 0.1~10mg/l、ZnSO4・7H2O 0.1~10mg/l、AlCl3・6H2O 0.1~10mg/l、CuCl2・2H2O 0.1~10mg/l、H3BO3 0.01~5mg/l、FeSO4・7H2O 1~100mg/l、アスコルビン酸0.1~10mg/l、ビオチン1~100mg/l、コリン1~100mg/l、葉酸1~200mg/l、イノシトール1~100mg/l、ニコチン酸1~100mg/l、p-アミノ安息香酸0.1~10mg/l、 パントテン酸1~100mg/l、ピリドキシン0.1~10mg/l、リボフラビン10~1000mg/l、チアミン1~100mg/lから組成し、キシリトールを高い生産性で且つ連続的に生産する方法を特徴とする高収率のキシリトールの製造方法を提供する。

2007.06.12

閲覧総数 2

-

8

L-アスパラギン酸の製造法

出願番号 : 特許出願平9-148693 出願日 : 1997年5月22日 公開番号 : 特許公開平10-313889 公開日 : 1998年12月2日 出願人 : 三菱化学株式会社 発明者 : 畠山 和久 外3名 発明の名称 : L-アスパラギン酸の製造法 【課題】 高濃度で効率のよいL-アスパラギン酸製造法を提供する。【解決手段】 L-アスパラギン酸による阻害が軽微なマレイン酸イソメラーゼを含有する微生物又はその調製物の存在下、アスパルターゼ活性を有する微生物又はその調製物と、マレイン酸及びアンモニアとを水溶液中で反応させて、L-アスパラギン酸を15~50%(w/v)の濃度まで生成蓄積せしめ、該水溶液よりL-アスパラギン酸を採取することを特徴とするL-アスパラギン酸の製造方法。出願番号 : 特許出願平9-147060 出願日 : 1997年5月22日 公開番号 : 特許公開平10-313888 公開日 : 1998年12月2日 出願人 : 日東化学工業株式会社 発明者 : 渡辺 文昭 外1名 発明の名称 : L-アスパラギン酸の製造法 【解決手段】アスパルターゼ活性を有する微生物の作用によりフマル酸とアンモニアからL-アスパラギン酸を製造する方法において、ロドコッカス(Rhodococcus)属に属する微生物を使用する。【効果】ロドコッカス属細菌由来のアスパルターゼを用いることにより、フマル酸とアンモニアからL-アスパラギン酸の製造が可能である。

2007.11.25

閲覧総数 5

-

9

ワイン中のフェネチルアルコールとγ-ブチロラクトンの含有量ならびに生成条件

篠原 隆, 渡辺 正澄日本農芸化学会誌 Vol. 53 (1979) No. 7 P 219-225JST.Journalarchive/nogeikagaku1924/53.7_219

2013.12.12

閲覧総数 4

-

10

きのこを用いた味噌の製造

松井 徳光,大杉 匡弘 日本醸造協会誌 Vol.101 , No.11(2006)pp.833-838 [ 抄録 ][ 全文PDF (4034K) ]

2011.09.30

閲覧総数 4

-

11

イタコン酸の製造法

発明者:小林達吉・中村以正・中川充利(出願人:東京教育大学) イタコン酸濃度5%以下の単槽呈上培養と、この醗酵液からのOH型弱塩基性アニオン交換樹脂によるイタコン酸吸着と、樹脂層からのイタコン酸流出液の補栄養源後の前記培養槽への還流と、45%以下7%以上の希無機酸による前記樹脂からのイタコン酸の溶出および晶析と、アンモニア水による前記樹脂の再生との結合を特徴とする。明細書pdf>>バイオ塾情報創庫DB 2008-03-12註)発酵工程にはじまるパイロット試験規模の事例、コストバランスなど多くのデータ、図表が記載されている。

2008.03.12

閲覧総数 4

-

12

L-アミノ酸の生産方法

出願番号 : 特許出願2006-526886 出願日 : 2005年2月25日公表番号 : 特許公表2007-523625 公表日 : 2007年8月23日出願人 : 味の素株式会社 発明者 : ジメンコフ ダニラ ヴァジモヴィッチ 外7名腸内細菌科に属するL-アミノ酸生産細菌であって、pgl遺伝子(ybhE ORF)によりコードされる6-ホスホグルコノラクトナーゼの活性を増強することによりL-アミノ酸生産能を増大させた細菌を使用して、L-トリプトファン、L-フェニルアラニン及びL-チロシンなどのL-アミノ酸を生産する方法を開示する。ekouhou 特許公開・明細書(全文)

2011.09.30

閲覧総数 4

-

13

酵素によるコプラマンナンからマンノースの調製

座間 美都子,日下部 功, 村上 和雄熱帯農業, Vol. 29 (1985) No. 4 pp.221-225 [ 抄録 ][ 全文PDF(2371K) ]

2011.09.28

閲覧総数 4

-

14

出羽桜酒造:わが社の歩みと経営理念

歩いてきた道・進むべき道仲野 益美 出羽桜酒造が位置する山形県天童市は, 県内における他の豪雪地に比べ積雪は多くないものの, 雪解け水が地中を潜って湧き出す立谷川の伏流水は, 古来より当地を銘醸地たらしめている。 [ 抄録 ][ 全文PDF (9503K) ]

2011.09.29

閲覧総数 4

-

15

清酒酵母変異株における通気撹拌培養によるエタノール発酵

河東田 茂義,和田 弥寿子,小関 敏彦,三浦 澄子 日本醸造協会誌 Vol.101 , No.3(2006)pp.186-194 [ 抄録 ][ 全文PDF (3119K) ]

2011.09.29

閲覧総数 2

-

16

カプロン酸エチル高生産株を用いたリンゴ搾り粕からのフレーバーアルコール生産

村中 文人,岩間 直子,斉藤 知明,殿内 暁夫,赤田 辰治,武田 潔 日本醸造協会誌 Vol.101 , No.9(2006)pp.711-716 [ 抄録 ][ 全文PDF (973K) ]

2011.09.30

閲覧総数 4

-

17

細胞内pHに着目した新しい酵母活性測定法の開発

今井 健夫 日本醸造協会誌 Vol.88 , No.12(1993)pp.914-919 [ 抄録 ][ 全文PDF (6989K) ]

2012.01.25

閲覧総数 4

-

18

長鎖脂肪酸を炭素源として利用して、微生物の培養及び微生物による物質の製造を、工業的に効率よく行う。

国際出願番号 : PCT/JP2010/002354 国際出願日 : 2010年3月31日国際公開番号 : WO2010/113497 国際公開日 : 2010年10月7日出願人 : 株式会社カネカ 発明者 : 藤木 哲也 外1名発明の名称 : 微生物の培養方法、及び微生物による物質の製造方法 これまで必ずしも有効に産業利用されているとはいえない長鎖脂肪酸を炭素源として利用して、微生物の培養及び微生物による物質の製造を、工業的に効率よく行う。下記組成物のいずれかを含む炭素源の存在下で、微生物を培養する。(1)ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸及びオレイン酸からなる群より選択される少なくとも2種の脂肪酸を含む脂肪酸組成物。(2)ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸及びオレイン酸からなる群より選択される少なくとも1種の脂肪酸、並びに、油脂を含み、前記脂肪酸の含有率が10重量%以上である混合組成物。google patent.,WO 2010113497 A1

2013.06.19

閲覧総数 7

-

19

ワイン発酵もろみ由来の免疫調節作用を有する乳酸菌

国際出願番号 : PCT/JP2006/321723 国際出願日 : 2006年10月31日国際公開番号 : WO2007/052643 国際公開日 : 2007年5月10日出願人 : サントリー株式会社 発明者 : 山村 孝子 外3名本発明は、免疫調節作用を有するラクトバチルス属菌、それを含有する組成物、および免疫調節作用を有する乳酸菌の効率のよい分離方法に関する。本発明のラクトバチルス属菌は免疫調節作用を有し、本発明の組成物を摂取等すれば、免疫機能を賦活化することにより免疫機能低下を抑制できる。また、本発明によれば、効率よく免疫調節作用を有する乳酸菌を得ることができる。明細書 pdf >> かんたん特許検索

2013.06.24

閲覧総数 9

-

20

清酒香気の捕集とその成分

醸造物の香気について(第1報)日本農芸化学会誌 Vol. 40 (1966) No. 3 P 127-134JST.Journalarchive/nogeikagaku1924/40.3_127

2013.12.12

閲覧総数 2