PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(377)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(149)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(330)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(181)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: 気になるテレビ番組(2890)

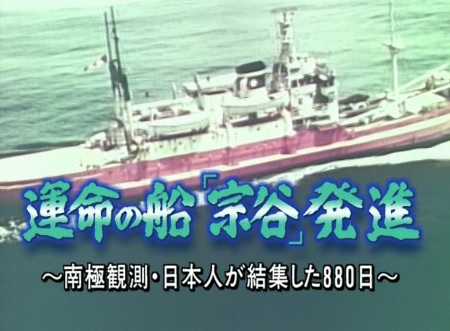

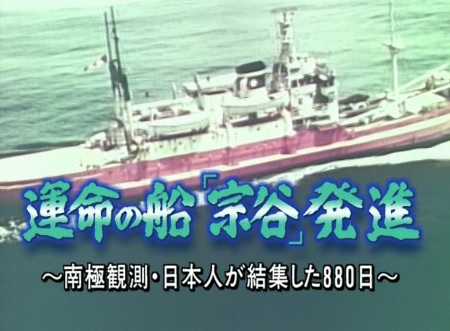

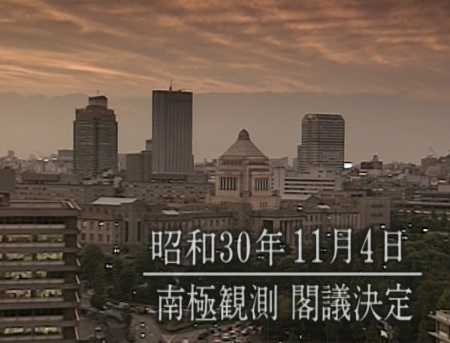

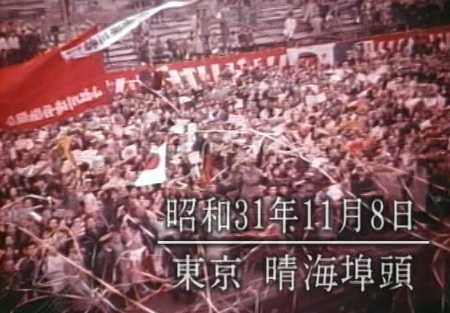

昨年3月に後編の南極越冬隊のお話を先にご紹介しましたが、今回は前編の南極観測が決定するまでの経緯と観測船宗谷が出航するまでを描いています。

南極観測のヒーローはてっきり西堀栄三郎さんと思いこんでましたが、永田武隊長抜きでは語れないことが今回のプロジェクトXを観てよくわかりました。役所、企業、国民を巻き込んだプロジェクトにしていく過程は感動しました。必見の回です。永田武隊長の詳しい活躍は、リンクの日本極地研究振興会常務理事福西浩さんの「南極観測60周年を振り返って~永田武先生から学んだもの」で紹介されています。

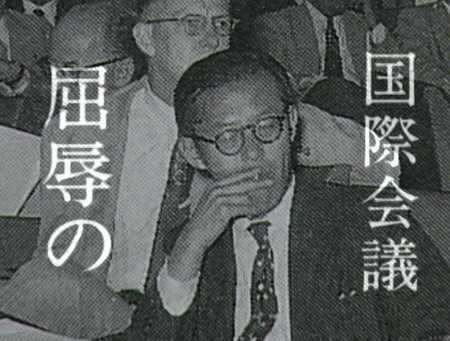

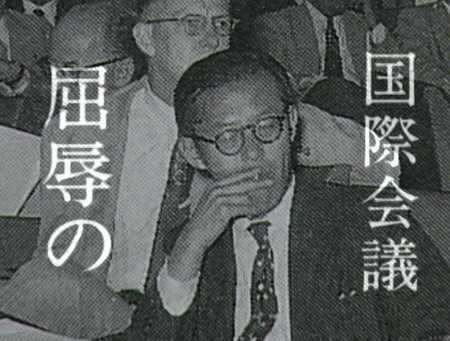

各国が国際的に協力して南極観測を行うことになりましたが敗戦国日本は締め出されそうになったところ、地球物理学ではノーベル賞クラスの永田武東大助教授の国際会議での活躍があり踏みとどまりました。

>

>

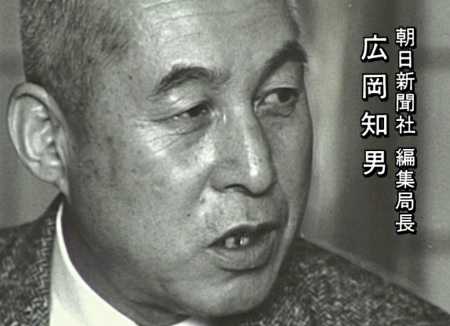

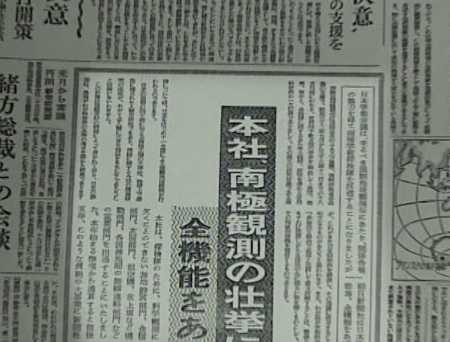

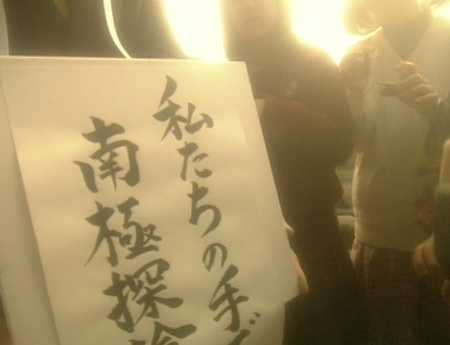

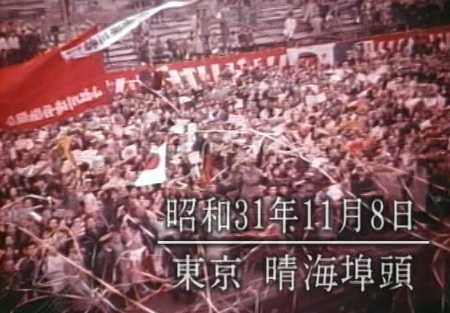

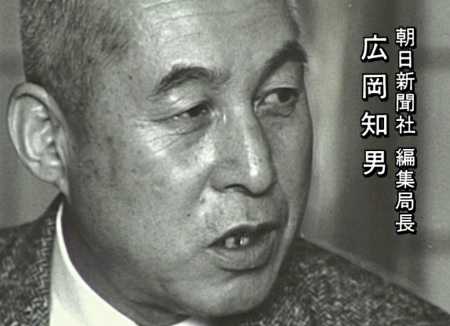

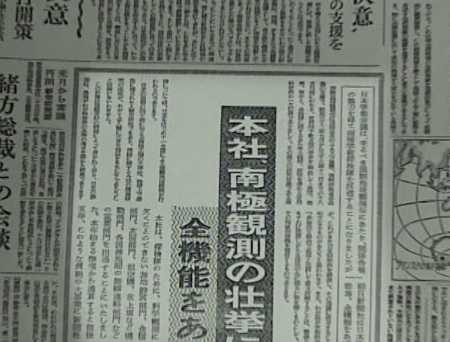

ところが大蔵省は予算に否定的でした。永田助教授は各方面に積極的にアプローチし、当時の朝日新聞編集局長の広岡知男氏の理解を得て朝日の全面的なバックアップにより 南極観測は国民的な広がりを見せ政府の実施決定に至りました。南極観測が敗戦後自信を失っていた日本人の希望の灯となっていたことが、国民が熱狂した原因とよくわかりました。永田助教授はこのほかにも他国との研究の調整、隊の編成ほか膨大な作業をこなされています。

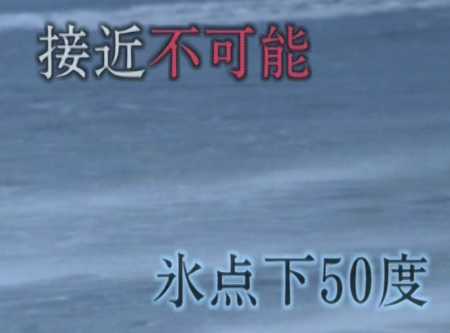

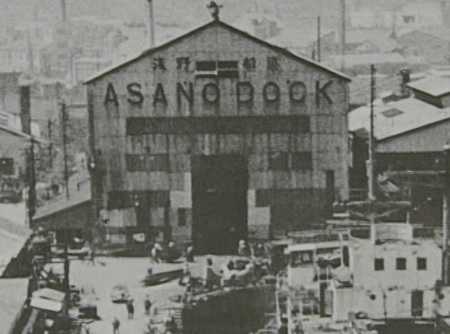

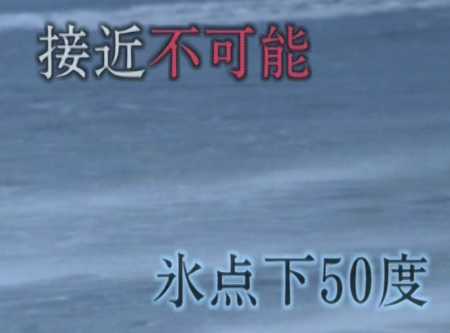

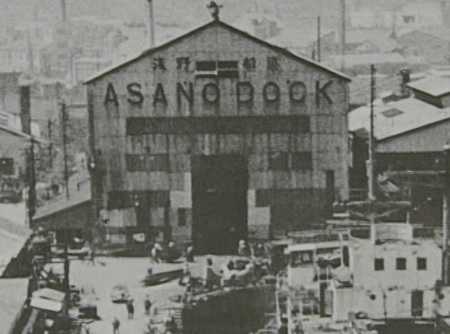

日本に割り当てられた接岸地点は他国から接岸不能と言われたプリンスハラルド海岸でした。そこに向かうのは宗谷という船です。第2次大戦中物資輸送を担当しましたが、他の船が敵に撃沈される中で奇跡的にのこった船です。敵の魚雷が当たっても不発弾だったり幸運にも恵まれていました。ただ船はぼろぼろで、大至急の修理が必要でしたが、大手造船会社が、尻込みする中、横浜の浅野ドックが引き受け、横浜中の職人を集めて、納期に間に合わせました。修理の設計は戦艦大和の設計をされた牧野氏が担当しています。

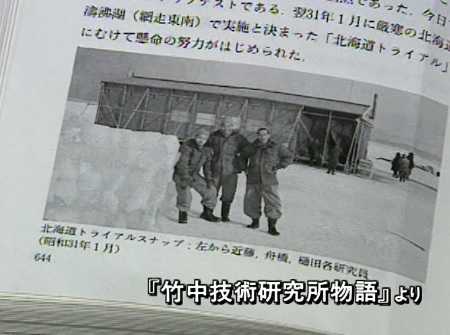

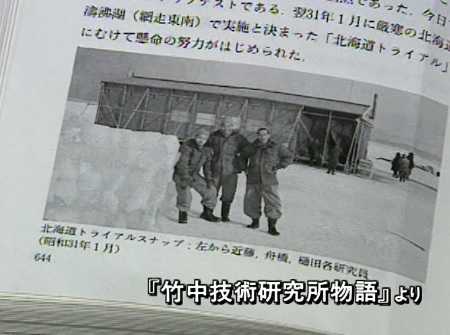

観測器具等の資材は全国1000社から提供されました。当時はまだ小さかった本田技研やソニーからも無償で風力式発電機や極寒でも使える通信機を提供しています。また宿舎は竹中工務店が作りました。日本初のプレハブ住宅だそうです。

■参考リンク

NHKプロジェクトX:「運命の船“宗谷”発進 南極観測・前編」

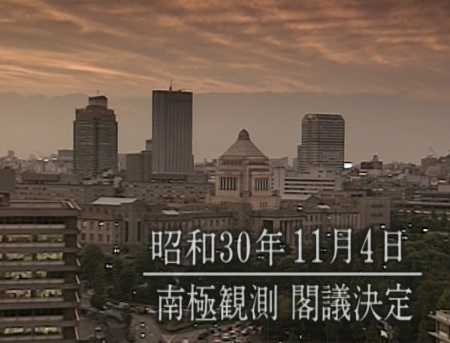

昭和30年世界各国共同での南極観測計画が動きだす。日本に割り当てられたのは屈指の難所。予算もない中、老朽船「宗谷」を輸送船へと改造すべく多くの人が力を結集する。

Wikipedia:南極地域観測隊

歴史

国際地球観測年の1955年に、日本も南極観測参加の意思を表明したが、敗戦直後ということから他国の反発があり、「資格なし」とされた。白瀬隊の実績を挙げて「資格あり」と反論したところ、「国際社会に復帰する資格がない」と不当な扱いを受けたが、最終日になんとか認められた。[10]

1956年に永田武隊長によって編成された南極地域観測予備隊(隊員53名)がその創始である。この予備隊は、のちに第1次南極地域観測隊と呼称が変更された。当初は2次で終了する予定であったがその後延長され、2008年6月現在活動中の観測隊は第49次隊である。通常は約60名から編成され、うち約40名が越冬隊員を兼ねる。

1959年、12か国による南極条約に署名。[10]

1961年出発の第6次隊は、最初から越冬の予定がなく、昭和基地を閉鎖して帰還した。

1962年から1964年までは日本は南極地域観測隊を派遣していない。

1965年出発の第7次隊からは、途切れることなく毎年観測隊が派遣され、毎年越冬も行っている。

1968年、第9次越冬隊極点調査旅行隊(隊長・村山雅美)が日本人として初めて南極点に到達した。雪上車を使用。

1970年、第11次隊がロケットの打ち上げに成功。高度87kmに達し、上空のオゾンのデータなどを受信した[11](国際航空連盟は高度100km以上を宇宙とするため「宇宙ロケット」としてカウントされない)。

2007年、昭和基地設置50周年を記念して南極地域観測50周年記念500円硬貨が発行された。

2020年、第62次隊は新型コロナウイルス感染症リスクを抑えるため、最小限の観測隊編成とした。隊員は出発前に2週間の隔離を行い、横須賀でしらせに乗船した。しらせは無寄港で昭和基地へ向かった。[12][13]

NHKプロジェクトX:極寒南極越冬隊の奇跡 2~南極観測・11人の男たち

Wikipedia:宗谷 (船)

海上保安庁の船としては現存する唯一の保存船で[注釈 3][注釈 4]、現存する数少ない(見方によっては唯一の)帝国海軍艦船でもある[注釈 5]。

Wikipedia:永田武

永田 武(ながた たけし、1913年6月24日 - 1991年6月3日)は、日本の地球科学者である。岩石磁気学という分野を開いた。日本の南極観測を指導した。

来歴・人物

戦後は、国際地球観測特別委員会委員長、南極地域観測特別委員会委員長などを歴任し、1955年に決定した日本の南極観測参加では、国内での支援体制整備や国際会議での参加意志表明などで主導的な役割を果たした。1956年から1957年にかけての第1次南極地域観測隊では隊長として参加し、“接岸不能地域”と見なされていたプリンスハラルド海岸の東オングル島における『昭和基地』の建設を指揮した。さらに派遣元の文部省の指示を覆す、現場判断の形で副隊長の西堀栄三郎以下の越冬隊を編成した。このことによって西堀と共にその名が知られることとなった。永田の強いリーダーシップは、他の南極観測関係者に大きな影響を与えただけでなく、永田の専門分野である地球物理学、特にオーロラに関する研究などを中心とした科学技術調査の追究など、その後に日本が歩んだ南極観測の方向性を明確にする多大な功績を作った。

南極観測60周年を振り返って~永田武先生から学んだもの日本極地研究振興会常務理事 福西 浩

南極観測のヒーローはてっきり西堀栄三郎さんと思いこんでましたが、永田武隊長抜きでは語れないことが今回のプロジェクトXを観てよくわかりました。役所、企業、国民を巻き込んだプロジェクトにしていく過程は感動しました。必見の回です。永田武隊長の詳しい活躍は、リンクの日本極地研究振興会常務理事福西浩さんの「南極観測60周年を振り返って~永田武先生から学んだもの」で紹介されています。

各国が国際的に協力して南極観測を行うことになりましたが敗戦国日本は締め出されそうになったところ、地球物理学ではノーベル賞クラスの永田武東大助教授の国際会議での活躍があり踏みとどまりました。

>

>ところが大蔵省は予算に否定的でした。永田助教授は各方面に積極的にアプローチし、当時の朝日新聞編集局長の広岡知男氏の理解を得て朝日の全面的なバックアップにより 南極観測は国民的な広がりを見せ政府の実施決定に至りました。南極観測が敗戦後自信を失っていた日本人の希望の灯となっていたことが、国民が熱狂した原因とよくわかりました。永田助教授はこのほかにも他国との研究の調整、隊の編成ほか膨大な作業をこなされています。

日本に割り当てられた接岸地点は他国から接岸不能と言われたプリンスハラルド海岸でした。そこに向かうのは宗谷という船です。第2次大戦中物資輸送を担当しましたが、他の船が敵に撃沈される中で奇跡的にのこった船です。敵の魚雷が当たっても不発弾だったり幸運にも恵まれていました。ただ船はぼろぼろで、大至急の修理が必要でしたが、大手造船会社が、尻込みする中、横浜の浅野ドックが引き受け、横浜中の職人を集めて、納期に間に合わせました。修理の設計は戦艦大和の設計をされた牧野氏が担当しています。

観測器具等の資材は全国1000社から提供されました。当時はまだ小さかった本田技研やソニーからも無償で風力式発電機や極寒でも使える通信機を提供しています。また宿舎は竹中工務店が作りました。日本初のプレハブ住宅だそうです。

■参考リンク

NHKプロジェクトX:「運命の船“宗谷”発進 南極観測・前編」

昭和30年世界各国共同での南極観測計画が動きだす。日本に割り当てられたのは屈指の難所。予算もない中、老朽船「宗谷」を輸送船へと改造すべく多くの人が力を結集する。

Wikipedia:南極地域観測隊

歴史

国際地球観測年の1955年に、日本も南極観測参加の意思を表明したが、敗戦直後ということから他国の反発があり、「資格なし」とされた。白瀬隊の実績を挙げて「資格あり」と反論したところ、「国際社会に復帰する資格がない」と不当な扱いを受けたが、最終日になんとか認められた。[10]

1956年に永田武隊長によって編成された南極地域観測予備隊(隊員53名)がその創始である。この予備隊は、のちに第1次南極地域観測隊と呼称が変更された。当初は2次で終了する予定であったがその後延長され、2008年6月現在活動中の観測隊は第49次隊である。通常は約60名から編成され、うち約40名が越冬隊員を兼ねる。

1959年、12か国による南極条約に署名。[10]

1961年出発の第6次隊は、最初から越冬の予定がなく、昭和基地を閉鎖して帰還した。

1962年から1964年までは日本は南極地域観測隊を派遣していない。

1965年出発の第7次隊からは、途切れることなく毎年観測隊が派遣され、毎年越冬も行っている。

1968年、第9次越冬隊極点調査旅行隊(隊長・村山雅美)が日本人として初めて南極点に到達した。雪上車を使用。

1970年、第11次隊がロケットの打ち上げに成功。高度87kmに達し、上空のオゾンのデータなどを受信した[11](国際航空連盟は高度100km以上を宇宙とするため「宇宙ロケット」としてカウントされない)。

2007年、昭和基地設置50周年を記念して南極地域観測50周年記念500円硬貨が発行された。

2020年、第62次隊は新型コロナウイルス感染症リスクを抑えるため、最小限の観測隊編成とした。隊員は出発前に2週間の隔離を行い、横須賀でしらせに乗船した。しらせは無寄港で昭和基地へ向かった。[12][13]

NHKプロジェクトX:極寒南極越冬隊の奇跡 2~南極観測・11人の男たち

Wikipedia:宗谷 (船)

海上保安庁の船としては現存する唯一の保存船で[注釈 3][注釈 4]、現存する数少ない(見方によっては唯一の)帝国海軍艦船でもある[注釈 5]。

Wikipedia:永田武

永田 武(ながた たけし、1913年6月24日 - 1991年6月3日)は、日本の地球科学者である。岩石磁気学という分野を開いた。日本の南極観測を指導した。

来歴・人物

戦後は、国際地球観測特別委員会委員長、南極地域観測特別委員会委員長などを歴任し、1955年に決定した日本の南極観測参加では、国内での支援体制整備や国際会議での参加意志表明などで主導的な役割を果たした。1956年から1957年にかけての第1次南極地域観測隊では隊長として参加し、“接岸不能地域”と見なされていたプリンスハラルド海岸の東オングル島における『昭和基地』の建設を指揮した。さらに派遣元の文部省の指示を覆す、現場判断の形で副隊長の西堀栄三郎以下の越冬隊を編成した。このことによって西堀と共にその名が知られることとなった。永田の強いリーダーシップは、他の南極観測関係者に大きな影響を与えただけでなく、永田の専門分野である地球物理学、特にオーロラに関する研究などを中心とした科学技術調査の追究など、その後に日本が歩んだ南極観測の方向性を明確にする多大な功績を作った。

南極観測60周年を振り返って~永田武先生から学んだもの日本極地研究振興会常務理事 福西 浩

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.05.14 00:52:12

[TVラジオ番組 television & radio programs] カテゴリの最新記事

-

6/22NHK新プロジェクトX:夢は、交通事故ゼ… 2024.06.22

-

俳優の滝田栄さん 彫刻は母が無くなった時… 2024.06.20

-

6/15NHK新プロジェクトX: 世界最速へ技術… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.