全7787件 (7787件中 1-50件目)

-

リフレ派再来 「打ち出の小づち」まだ信じるか(30日の日記)

アベノミクスは第二次安倍内閣が得意になって打ち出した経済政策であったが、それはとんでもない「失敗」に終わって、日銀は莫大な負債を抱える事態となったのに、安倍政治を踏襲すると言えば人気が出ると踏んだ高市首相は、その「失敗」を理解することなく、もう一度繰り返そうとしていることを、朝日新聞編集委員の原真人氏は、1日付け同紙コラムで、次のように批判している; まるで「アベノ高市政権」というようなお祭り騒ぎである。高市早苗首相は衆院予算委員会での初答弁で、台湾有事での「存立危機事態」や、基礎的財政収支の単年度黒字化目標の取り下げに言及するなど、連日話題に事欠かない。 安全保障でのタカ派色や積極財政という御旗は、安倍晋三元首相の後継を自任し、安倍政権の行き方をなぞる首相にとって、たとえ批判されても鮮明にしておきたかった位置取りなのだろう。 政権の経済ブレーン人事もアベノミクス時代のそれと見まがうようだ。マクロ経済政策の司令塔となる経済財政諮問会議の民間議員に前日本銀行副総裁の若田部昌澄氏、エコノミストの永浜利広氏の筋金入りのリフレ論者2人を招いた。 若田部氏はかねて日銀関係者たちから「高市政権の実現で次の日銀総裁を狙っている」とささやかれてきた学者だ。 首相肝いりの「日本成長戦略会議」を指揮する担当相には、自民党の積極財政議連の幹部だった城内実氏が就いた。会議の構成員には積極財政やリフレを唱えるエコノミスト2人も名を連ねている。 こうして枢要ポストを政権と同じ主張をする者たちで固めていくやり方は、まさに安倍政権を踏襲したものだ。 * リフレ論者たちは当初こんなストーリーを描いた。日銀が紙幣をどんどん刷って国債や株を大量に買う。世に出回るお金の量を増やせば物価が2%くらい上がり賃金も上がって景気が良くなる――。 この異端の経済論を実践したのは、第2次安倍政権と日銀の黒田東彦・前総裁の体制だった。2013年、日本は世界でも例を見ない、リフレ政策の壮大な社会実験場と化した。 日銀は10年間で960兆円の国債、37兆円の上場投資信託を買い上げる大胆な政策に踏み切ったが、結局2%インフレ目標は達成できなかった。賃金と物価の好循環は絵に描いたもちに終わった。 アベノミクスの失敗は、ここ数年あらゆる通貨に円が負け、「安いニッポン」になってしまったことからも明らかだ。 宴(うたげ)の後で日銀は巨大な負の遺産の処理に苦しんでいる。保有する上場投資信託の売却には100年以上かかると植田和男総裁が明らかにしているように、今後20代もの総裁が関わらざるを得ない。 保有国債の売却はもっと難題だ。大量売却すれば国債価格が急落して、政府の新規国債発行に支障が出かねない。それどころか一歩間違えれば財政危機、金融危機を招きかねないリスクがある。 * アベノミクスとは一言で言ってしまえば、政府・日銀に「打ち出の小づち」があるかどうかを試す賭けだった。もちろんあるわけはないし、そんなことを試すために国民はいったいどれだけのコストを払わされたのだろうか。 代償は決して小さくなかった。たとえば日銀は「物価の番人」としてまったく役立たなくなった。物価高でも利上げが遅れ、それが円安をもたらして、ますます輸入物価を押し上げている。 カジノ化した株式市場が示す株価は、「経済の体温計」とは呼べなくなった。 財政規律を失った政府や与野党に私たちはこのまま税金を預け続けてもいいのだろうか。 高市政権とリフレ論者たちは今もなお打ち出の小づちを信じ続けている。だが国をあげてアベノミクスの敗戦処理に取り組まねばならぬ時に、アベノミクスを再び吹かすというならば、サナエノミクスは時代錯誤と言わねばならない。(編集委員)2025年11月1日 朝日新聞朝刊 13版 13ページ 「多事奏論-『打ち出の小づち』まだ信じるか」から引用 本来、経済政策には政治的思惑が絡まないように、日銀総裁は総理大臣が任命するにしても人選は日銀内部の公平な人選に任せて、形だけ総理大臣が任命すると言うルールを、日本政府は長年踏襲してきたのであったが、第二次安倍内閣はこのルールを踏みにじって、「イエスマン」であった黒田某を強引に日銀総裁に仕立て上げて、常識的な経済学者は誰もが反対した「アベノミクス」を強引に実行したのであったが、結果は上の記事が解説するように、日本の経済は低迷するばかりで、結果として日銀は、返済するのに100年以上もかかる負債を抱え込んでしまったのが現状である。そこへ、安倍晋三以上に経済音痴の高市早苗は、とにかく安倍路線を模倣すれば支持率が上がるとばかりに、「失敗の道」をもう一度繰り返そうとしている。このような愚かな人物を、いつまでも首相の座に置くのは災いの元であることを世に知らしめるのがメディアの役割なのだから、もうそろそろ「警鐘を鳴らす」時期に差し掛かっていることを、メディアで働く人たちに自覚していただきたいものでございます。

2025年11月30日

-

コラボへの名誉毀損で、自民市議に賠償命令(28日の日記)

生活困難をかかえる若年女性を支援する団体の「コラボ」を、事実無根のSNS投稿で名誉を毀損したとして、自民党川崎市議が訴えられた裁判で、被告の自民党・浅野文直市議が敗訴したことを、14日の「しんぶん赤旗」は、次のように報道している; インターネット動画サイトへの事実に基づかない投稿で名誉を毀損(きそん)されたとして、虐待や性搾取に遭う少女らを支援してきた一般社団法人Colabo(コラボ)が、自民党の浅野文直・川崎市議に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であり、和久一彦裁判長は浅野市議に、22万円の支払いを命じました。 コラボ側は「47件の違法性が認められた」「不十分な点もあるが、政治家のデマに対してノーをたたきつけた」と歓迎する一方、「被害に見合わない低い賠償額だ」として「控訴を検討する」と表明しました。浅野市議は出廷しませんでした。 判決によると浅野市議は、コラボへの川崎市と東京都からの委託費について「重複計上か?」などとした動画をネット上に投稿しました。これについて判決は「委託費を重複して受領したと認めることはできない」と判断。投稿が「公金を重複して受領する犯罪行為に及び違法な利益を得ている可能性が高いとの印象を与えるもの」であり、コラボの「社会的評価を低下させ」たとしました。 19本の動画中、47の発言やタイトルを名誉毀損と認定しました。 コラボ弁護団の岸本英嗣弁護士は「公金についての会計がずさんだと騒がれたが、それがないと明確に認定されたのは良かった」と語りました。 神原元・弁護士は「浅野市議は川崎市議選で『疑惑追及』などとデマを宣伝し票を得た。民主主義の過程をゆがめた」と述べました。 コラボの仁藤夢乃代表は、政治家がデマを発信したことにより、殺害予告や支援の現場にも妨害者が来るなど、攻撃が激化したと説明。「浅野市議の尋問が実現せず、立証もしようとしなかった。判決までに時間がかかり、デマがデマのまま広がり続けた」と語りました。2025年11月14日 「しんぶん赤旗」 13ページ 「自民市議に賠償命令」から引用 現職の市議会議員ともなれば、直接市民の負託を受けて議員をしている人物なのだから、普通はウソを正々堂々SNSに投稿するなどという「非常識」な行動を慎むくらいの「常識」は当然もっているという「前提」で市民のみなさんは投票してるはずですが、浅野文直という人物は、そうではなく、平気でウソを投稿するという人物であることを、川崎市民のみなさんにはよく認識していただいて、次の選挙では、間違ってもこういう人物には投票しないように、よく注意してほしいものだと思います。

2025年11月28日

-

末期自民にもっと厳しく(27日の日記)

トランプ大統領が来日したときの高市首相の振るまいについて、ジャーナリストの沢木啓三氏は9日の「しんぶん赤旗」コラムに、次のように書いている; 10月28日、高市早苗首相は、来日したトランプ米大統領と日米首脳会談を行いました。迎賓館での会談の後、高市首相は米大統領専用ヘリ「マリーンワン」に同乗してトランプ大統領とともに米軍横須賀基地に移動。同日のNHK「ニュース7」では、政治部記者が「マリーンワンにアメリカ以外の首脳が乗り込むことはまれだということで、政府関係者は強固な日米関係を内外にアピールできたと話していました」と解説していました。 横須賀基地では大統領の隣でこぶしを突き上げて米兵らの歓呼に応え、大統領と腕を組んで歩き親密さを強調。29日の朝日新聞社説は「初顔合わせであり、関係構築を優先したのだろうが、露骨な追従と見られても仕方あるまい」、同日の毎日新聞社説も「際立つのは『米国第一』を優先するトランプ氏に迎合する日本外交の変わらぬ姿である」と、批判的な論調でした。 29日の沖縄タイムスは「安全保障や経済を含め、両国関係全般を網羅した共同声明を作成しなかった。両首脳はそろっての共同記者会見も見送った」と報じています。今年2月に当時の石破茂首相が訪米した際は、日米共同声明を発表してトランプ大統領との共同記者会見も行っていました。 気になるのは、日本が対米追随を強化して防衛費を飛躍的に増加させることです。11月1日のTBS「報道特集」は、アメリカから「爆買い」した戦闘機などをめぐる問題を伝えました。元内閣法制局長官の阪田雅裕弁護士は番組のインタビューで「事実でもって憲法を覆していくというのは法秩序を無視している。プーチンのロシアがやっていることと実はあまり変わりない」と語っていました。 自民党政権はもはや末期的です。暴走する政治にメディアはもっと厳しい監視の目を向ける必要があります。(さわき・けいぞう=ジャーナリスト)2025年11月9・16日 合併号 「しんぶん赤旗」 日曜版 35ページ 「メディアをよむ-末期自民にもっと厳しく」から引用 この記事が示すように、高市政権の登場は客観的に見て自民党が末期症状を見せ始めたことを意味しているのだと私も思います。従って、メディアもこの記事が言うように、自民党の「失政」に対してもっと厳しい批判を展開して、次の政権はどのようにあるべきかを、国民の間で話し合うような機運を盛り上げるべきだと思います。しかし、野党陣営は何故か盛り上がりに欠けており、政権交代は闇の中という状態で、ここに来て目立つのは、今まで自民党の中で活動していた右翼が、自民党を出て、参政党として公に活動を始めたことです。しかもその右翼勢力に対して、私たちの社会は警戒感がないどころか、「新しい勢力」という印象が若い人たちに期待感を持たせているようで、これを放置しておけば、大日本帝国の再来になるという「危険性」を、私たちは意識しなければならに時代になったと言えるのではないでしょうか。

2025年11月27日

-

王様とロックスター(26日の日記)

首相就任から2週間ほどでトランプ大統領の訪日となったときの高市首相の挙動について、毎日新聞専門編集委員の伊藤智永氏は、8日付け同紙朝刊コラムに、次のように書いている; 化けた。そう表現するのが一番ふさわしい気がする。就任から2週間あまり。高市早苗首相の型破りな外交デビューと自信にあふれる笑顔は、よく知るはずの自民党議員たちをも驚かせた。 どんな首脳会談も冒頭の表情やせりふは、もちろん練られている。河野太郎元外相は、当時の韓国外相が初めに笑顔で握手したら韓国メディアにたたかれたため、その後は事前に携帯電話で「今日どうする? 握手する? 笑う? 握手はするけど仏頂面で」と打ち合わせていたと明かしている。 高市氏と中国・習近平国家主席の初顔合わせも互いの態度は「計算されていたはず」だが、同じ河野氏が、米原子力空母ジョージ・ワシントン艦内で、右手を突き上げながら小躍りした高市氏の振る舞いには「自然に出たんじゃないか」とコメントした。 安倍晋三、石破茂両元首相も米英空母に乗艦したが、仮に同じ挙動を演じたら滑稽(こっけい)なだけだ。 でも、キャップ帽のトランプ米大統領から「この女性が勝者だ」と紹介されて、高市氏は何度も跳びはね、取り囲む米兵や日本の若い世代は「アイドルになっても人気が出そう」と喝采した。 「はしゃいだ、と言われるが、私の知る高市さんってこういうことをされる人じゃない」(田村憲久元厚生労働相)。ベテラン外交官も「まるでロックスターだ」と目を丸くしたという。さればこそとっさの仕草は、秘めていた本性が開花する瞬間を、私たちが目撃したと考えるべきなのだろう。 外交は芸能か。その側面はある。だが、国運や時に人の生死も左右する重い現実が、表層の演技や仕掛けに随伴してくる。パフォーマンスと見える首脳の一挙手一投足には、単なるキャラを超えて、それぞれが背負う国と民の願望や運命が投影されている。 トランプ氏は米国、いや今や世界中から「王様になりたがっている」と憂慮されている。ホワイトハウスは木製基調のクラシックな調度が、独裁者好みの「金ぴかインテリア」に一変した。 そのトランプ氏と黄金時代をうたう日米関係も、往年の同盟とは明らかに変質した。防衛費増額の前倒しを実質強要され、巨額の対米投資先を指図される日本の姿は、体のいい現金自動支払機、理不尽な納品を押し付けられる下請け企業とダブって見える。 自民党総裁選や首相指名選挙まで硬かった高市氏の笑顔は、今や万能感に満ちている。意外な変身も、観客民主主義には好まれやすい。私たちは、また未知の権力者を生みだした。(専門編集委員)2025年11月8日 毎日新聞朝刊 13版 2ページ 「土記-王様とロックスター」から引用 この記事の筆者は高市氏の笑顔が万能感に満ちていると表現しているが、果たして実際のところはどうなのか、気になるところである。毎日新聞の専門編集委員ともなれば、これまで数え切れないほどの政治家を取材して、色々なタイプの政治家がいることは当然の前提で、いろいろ日々評論しているわけだから、そんなに無責任なことも書きはしないだろうと思うが、高市氏や財務相の片山さつき氏等、自民党の女性議員は概して、生活保護制度を利用する人々を「さもしい顔をしている」とか「(制度を利用することを)恥と思うべきだ」などと言う程度にしか、社会福祉の制度に対する認識が貧弱で、おそらくその他の分野に対する認識もその程度なのではないかと想像されます。したがって、数十年前の自民党政権が日中国交正常化を実現するにあたって、どのような「合意事項」があったのか、などに対する認識も非常に希薄で、そのために「台湾有事は日本の有事」などと軽はずみに発言して恥じるところがない。こういう政権は、長く続けるとロクなことがないと思います。

2025年11月26日

-

労働分配率の低下(25日の日記)

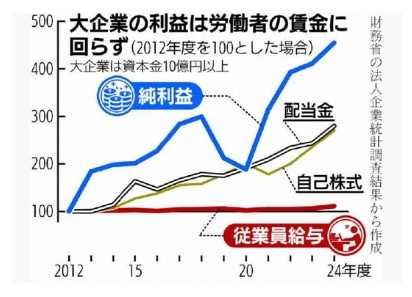

財務省が本年9月に発表した「法人企業統計調査」によると、2024年度の労働分配率は51年ぶりの低水準になったことがニュースになった、と日本共産党政策委員会の湯浅和己氏が、2日付け「しんぶん赤旗」コラムに書いている; 大企業による搾取が強まっています。 2012~24年度に大企業の純利益は4・6倍、株主への配当も2・8倍に増やす一方で、従業員の給与は1・1倍。肝心の労働者への賃上げにはほとんどまわさない--あまりにもひどい搾取です。9月に財務省が「法人企業統計調査」結果を発表し、24年度の労働分配率が51年ぶりの低水準となったことがニュースになりました。 いま、この労働分配率という指標に注目が集まっています。労働分配率とは、もともと、生産過程で新たに作り出された付加価値が資本と労働の双方に分配されるという考え方に立ち、資本による労働者の搾取を隠す面がありました。しかし、そのような性格の指標でさえ、株主優先の新自由主義的経営によって、労働者の取り分を大きく減らしている大企業の強欲さを示しています。 法人企業統計調査をもとに企業規模別の労働分配率を調べると、中小企業が75・6%なのに対し、資本金10億円以上の大企業はわずか37・4%です。12年度からの推移をみると、中小企業がほとんど変わらないのに、大企業は53・4%から大幅に減少しており賃上げ余力が十二分にあることを示しています。 労働分配率の大幅減少の原因の一つが低賃金の非正規雇用の増加です。 総務省の「労働力調査」によると、非正規雇用の労働者は1985年の655万人から2024年の2126万人へ3・2倍になり、労働者全体の37%を占めます。 1985年に労働者派遣法が成立して以来、96年に対象業務を拡大、99年に原則自由化、2003年に製造業へ拡大しました。第2次安倍晋三政権は15年、人を入れ替えたり、部署を替えたりすれば、派遣先企業は派遣労働者を無期限に使い続けられる「生涯派遣」の制度にしました。 人件費の抑制は、個別企業ではコスト削減で競争力が強化されるように見えますが、社会全体では消費が減り経済が停滞します。 労働分配率低下のもう一つの原因が、「株主資本主義」です。大企業では、売り上げと設備投資、人件費は伸びないのに、利益と株主への配当は増えるといういびつな状態が続いています。2000年以降、大企業では株主への配当金が顕著に増え、付加価値に占める配当金の比率は、1990年代の3%台から2010年代後半には13%台まで達しています。株価操作を目的に保有している自己株式も、配当と同じようなペースで増えています。これが、労働者全体への「賃下げ圧力」となりました。 日本経済が「空白の30年」と呼ばれる長年の低迷から抜け出せない原因は、過去最高の利益をあげる大企業が、株主配当を優先してさらなるコスト削減で下請けたたきと人件費を抑制するという悪循環にあります。打開の道は、この強欲資本主義の悪循環を脱し、労働者の作り出した富をその手に取り戻し、大幅な賃上げを実現することにこそあります。(ゆあさ・かずみ 日本共産党政策委員会)2025年11月2日 「しんぶん赤旗」 日曜版 24ページ 「経済これって何?-労働分配率の低下」から引用 日本では、60年代から70年代初めの頃までは、民社党系の「同盟」は別として、社会党系の「総評」を中心とした労働組合が、スト権を確立した上で経営者側と真剣な賃上げ交渉をしていましたから、経済の拡大に伴って労働者の賃金も相応に上昇して、一億総中流と言われる状況になったのでしたが、いつの間にか国営企業の民営化や特定の企業に限定されていた「労働者派遣法」が、すべての業種に適用してよいことになったりと、労働者に不利な方向に改悪された結果が、経営者・株主が企業利益を独占し、労働者の賃金は徹底的に低く抑えるという「横暴」がまかり通る社会にしてしまっている。このような不正な社会を正しい方向に向かわせるには、労働者が力を結集して、まやかしの労働運動を排除し、真に労働者のために戦う政党に力を結集して、労働環境の改善を実現しなければならないと思います。

2025年11月25日

-

世界の真ん中(24日の日記)

高市首相の外交方針について、文筆家の師岡カリーマ氏は、8日付け東京新聞コラムに、次のように書いている; 世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す。高市首相のこの一文が、ずっと頭から離れない。 例えば「取り戻す」。かつてあったが失われたという意味になるが、いつ咲き誇り、いつ枯れたのだろう。安倍政権時代が満開で、その後も続いた自民党政権が枯らし、今また開花したのなら、「咲き誇る」とはトランプ米大統領をおだてて一緒にはしゃぐことのように見えてしまうが、そんな咲き方をしないから美しいのが日本の桜である。 「世界の真ん中」。それはどこだろう。「日本を世界の中心にする」という解釈もあろうが、安倍政権下でも日本は世界の中心ではなかった。ではどこか。私は、人々の心にこそ世界の真ん中はあると思う。日本の技術力と連帯力によって、人生と日常が改善された人々の心の中に。 先月、日本のNGOが民間の寄付でカンボジアに無料診療の小児病院を完成させた。そこで命を救われる子らと家族の心の中で。中村哲医師の団体がアフガニスタンで整備した灌漑設備に救われる人々の心の中で。日本の研究者が開発したインスタントハウスで雨風をしのげる被災者の心の中で・・・日本は常に咲き誇っている。外交の仕事は、世界をよりよい場所にする草の根の協力活動に携わる民間人や団体が、日本から来ているが故に現地の人に信頼され守られる国際関係を堅持することだと思う。(文筆家)2025年11月8日 東京新聞朝刊 11版 21ページ 「本音のコラム-世界の真ん中」から引用 「世界の真ん中で咲き誇る日本外交」という表現は、昔の「生長の家」とか現代の「日本会議」が好んで用いる表現だから、その種の団体から受け取ったパンフに印刷されたスローガンがネタ元だと思います。高市氏の言動を見ていると、あまりものを深く考える人物のようには見えませんし、公の場でうっかり隣国の主権を侵害する発言をしながら謝罪も撤回もしないという態度では、「咲き誇る」どころか、この先には「暗雲が立ちこめている」という認識と注意深さが必要なのではないかと思います。

2025年11月24日

-

コラボへの名誉毀損で、自民市議に賠償命令(23日の日記)

生活困難をかかえる若年女性を支援する団体の「コラボ」を、事実無根のSNS投稿で名誉を毀損したとして、自民党川崎市議が訴えられた裁判で、被告の自民党・浅野文直市議が敗訴したことを、14日の「しんぶん赤旗」は、次のように報道している; インターネット動画サイトへの事実に基づかない投稿で名誉を毀損(きそん)されたとして、虐待や性搾取に遭う少女らを支援してきた一般社団法人Colabo(コラボ)が、自民党の浅野文直・川崎市議に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であり、和久一彦裁判長は浅野市議に、22万円の支払いを命じました。 コラボ側は「47件の違法性が認められた」「不十分な点もあるが、政治家のデマに対してノーをたたきつけた」と歓迎する一方、「被害に見合わない低い賠償額だ」として「控訴を検討する」と表明しました。浅野市議は出廷しませんでした。 判決によると浅野市議は、コラボへの川崎市と東京都からの委託費について「重複計上か?」などとした動画をネット上に投稿しました。これについて判決は「委託費を重複して受領したと認めることはできない」と判断。投稿が「公金を重複して受領する犯罪行為に及び違法な利益を得ている可能性が高いとの印象を与えるもの」であり、コラボの「社会的評価を低下させ」たとしました。 19本の動画中、47の発言やタイトルを名誉毀損と認定しました。 コラボ弁護団の岸本英嗣弁護士は「公金についての会計がずさんだと騒がれたが、それがないと明確に認定されたのは良かった」と語りました。 神原元・弁護士は「浅野市議は川崎市議選で『疑惑追及』などとデマを宣伝し票を得た。民主主義の過程をゆがめた」と述べました。 コラボの仁藤夢乃代表は、政治家がデマを発信したことにより、殺害予告や支援の現場にも妨害者が来るなど、攻撃が激化したと説明。「浅野市議の尋問が実現せず、立証もしようとしなかった。判決までに時間がかかり、デマがデマのまま広がり続けた」と語りました。2025年11月14日 「しんぶん赤旗」 13ページ 「自民市議に賠償命令」から引用 現職の市議会議員ともなれば、直接市民の負託を受けて議員をしている人物なのだから、普通はウソを正々堂々SNSに投稿するなどという「非常識」な行動を慎むくらいの「常識」は当然もっているという「前提」で市民のみなさんは投票してるはずですが、浅野文直という人物は、そうではなく、平気でウソを投稿するという人物であることを、川崎市民のみなさんにはよく認識していただいて、次の選挙では、間違ってもこういう人物には投票しないように、よく注意してほしいものだと思います。

2025年11月23日

-

幼稚な政治ごっこ?(22日の日記)

高市首相の夫君が勲章を受章したことについて、青山学院大学名誉教授の三木義一氏は、6日の東京新聞コラムに、落語の台本風の記事を書いている; 「ひえ~、誰これ? 八っつぁんや、山本拓さんて、知っている?」。 「いえ、何の話で」 「今度の旭日大綬章の受章者の一人だ」 「竹中平藏が受章したと騒がれているあの勲章ですかい」 「そう。この方は、畏れ多くも、首相高市さまを支えた糟糠(そうこう)の夫様だ」 「てへ、勲章ってのが、政権の都合でどうにでもなるってことですね。ご隠居、庶民はとっくにわかってますよ」 「やる方ももらう方も幼稚だね。幼稚といえば、維新の藤田共同代表が火曜日にやった反論と赤旗記者憎しの対応(名前等を哂(さら)す)も呆(あき)れるね。公金を自分の秘書が代表の会社を通じて還流させること自体が浅ましいが、同社のサイトによるとこの秘書ってのが、五つもの会社に関わっているそうで、本当に秘書業務ができたのかいな?」 「スーパーマン?」 「2017年フランスで最有力大統領候補だったフィヨン氏が家族を架空の議員秘書にして公金を使ったのがバレた。本人は適法だと強調したが国民の嘲笑を買い政治生命を失うことになった。藤田氏の行為も似てる」 「外国厳し~~!」 「北欧はもっと厳しい。日本は少し政治家に甘すぎる。裏金議員はあの行為で、一生政治活動には戻れないのが公金を扱う政治家という仕事だよ。その覚悟を身をもって示せ、維新」(青学大名誉教授)2025年11月6日 東京新聞朝刊 11版 17ページ 「本音のコラム-幼稚な政治ごっこ?」から引用 この台本では、公金を不正に使ってフランスの有力な大統領候補が政治声明を失う事態になったことについて、登場人物の八っつぁんは、「外国厳し~~!」と言ってる。これが、現代日本の民主政治のレベルを示しているように思います。日本では、政治資金を使ってポスターを印刷するのに、印刷業務をしていない身内の会社を通して、実際の印刷会社に発注し、支払いをする。これは明らかな「不正行為」だから、フランスでは政治家がそのような不正をすれば政治生命が立たれる。しかし、日本は、上の記事では「日本は政治家に甘い」と言ってるが、甘い辛いの話ではなくて、そもそもそのような行為が不正であるという認識がないのだと思います。政治家のやることに対して「それは不正ではないのか」という目を向けること自体が、「お上をそのような目で見るものではない」という観念が、江戸時代の昔から現代まで、まだ人々のアタマの中に存在しているのが実態なのではないかと思います。

2025年11月22日

-

憲法の視点で新政権暴け(21日の日記)

高市内閣が始動した今月初め、新聞各紙はどのように論評したか、弁護士の白神優理子氏は、2日の「しんぶん赤旗」に、次のように書いている; 自民と維新が連立を組んだ高市早苗内閣が始動しました。メディアの論調には濃淡がありつつ、社説の大半は「懸念」や「危惧」を表明します。 「朝日」(10月22日付)は「外交・安全保障や憲法改正、外国人政策などで夕力派色の強い政策が並んだ」「『身を切る改革』は維新の看板だが、自民にとっては企業・団体献金の見直しこそ、それにあたる」「(衆院定数削減は)論点のすり替えというほかない」と批判します。 「毎日」(同)も、「外国人規制の強化は排外主義を助長しかねず、スパイ防止法制定は人権の抑圧につながる恐れがある。選択的夫婦別姓制度の導入を拒み、旧姓使用拡大を法制化することは、女性の選択肢を狭める」「(物価高対策は)バラマキ色が強く、財源の裏付けは乏しい」と指摘します。「日経」(23日付)もアベノミクスの継承を批判し「排外主義でイノベーションを起こせるのか」と疑います。 地方紙はさらに踏み込みます。「政治改革を強調するのなら・・・企業・団体献金を禁止し信頼回復の一歩とすべきだ」(北海道新聞、22日付)、「この3ヵ月間で見せられたのは、有権者の信頼を失った最大の要因である『政治とカネ』の問題を棚上げし、数合わせに狂騒する姿だった」(神奈川新聞、同)・・・。 信濃毎日新聞(23日付)は「扇動の国家主義を危ぶむ」との論説を掲載。「日本は、国民を国家に尽くさせて、おびただしい犠牲を生んだ戦前、戦中の失敗を経て、今の憲法を得た。国民は個人として最大限尊重される。本来国家は個人のために存在するのであって、個人に従属を求めてはならない」「高市氏の発言や政治信条は・・・国家と個人の関係を過去へ戻してゆくような色合いが強い」と国家観の誤りを指摘します。 この憲法の原点に立ち、新政権の逆立ちぶりを暴くことがメディアに求められています。(しらが・ゆりこ=弁護士)2025年11月2日 「しんぶん赤旗」 日曜版 31ページ 「メディアをよむ-憲法の視点で新政権暴け」から引用 高市内閣がスタートしてすぐの時は、朝日も毎日も、また信濃毎日も、高市内閣の本質を見抜いて適切に問題点を指摘しています。しかし、それはあくまでもスタート時点でそのように行動したという「アリバイ作り」であったかのように、その後は当たり障りの無い論評になってしまっている点が、実に残念だと思います。高市首相は、以前からの持論だったのかも知れませんが、靖国神社を「平和のお社」などと言いましたが、この発言も歴史の事実を糊塗する表現で、国民を欺く言葉です。国家権力が靖国神社に祀った死者は、国策を誤った政府と軍の命令で無謀な戦争の地に送り込まれて死ぬほかなかった哀れな被害者であり、右翼と右翼政治家は、その国家責任をごまかす手段として、「名誉の戦死」を演出して国家責任を無かったことにしようという魂胆なのですから、私たちはそのようなレトリックに誤魔化されてはなりません。靖国神社には、軍人として戦地で死亡した者だけを祀って、民間人で戦地で死亡したり国内で空襲や原爆投下で死亡した者は祀られていないという点でも、侵略戦争を反省しない政府の姿勢は、批判されなければならないと思います。

2025年11月21日

-

新たな左右政治への転換(20日の日記)

衆参両院で少数与党と化した自公政権が崩壊して新たに自維政権が出来た一連の経緯について、東京大学教授の宇野重規氏は、2日付け東京新聞コラムに、次のように書いている; この稿において「奇妙な夏」と書いたことがある。2025年7月の参院選で与党が敗北して以来、日本政治の中枢において不思議な「思考停止」とでも呼ぶべき時間が生じていたことを指す。昨年の衆院選に続いて敗北した石破茂前首相の政権はレームダックに陥り、かといって次の政権の骨格もなかなか見えてこない。そのような状態も自民党総裁選をへて、ようやく高市早苗首相の新政権発足により終わりを告げた。 結果は、ある意味で思いがけないものであった。自民党総裁選では、一時は優勢を伝えられた小泉進次郎氏ではなく、国会議員レベルでは必ずしも多数の支持を得ていないとされた高市氏が逆転勝利を収めた。とはいえ、与党は衆参両院で過半数を得ておらず、自民党総裁が直ちに首相になるとは限らない。可能な連立の組み合わせが論じられ、あるいは野党主導の政権の可能性も取り沙汰された。 しかしながら、意外にも、1999年以来、09年からの野党時代を挟み、およそ四半世紀にわたって続いた自民党と公明党の連立は終焉を迎えることになった。各選挙区における提携が深まり、相互の存在抜きに選挙は考えられないとも言われた両党はついに袂を分かち、自民党と閣外協力の日本維新の会による新政権を発足させたのである。 当初は高市氏の公明党への対応が問題視されたが、変化の根底にはより深刻な政治の地殻変動があるのかもしれない。 ◇ ◆ ◇ 平成は、ある意味で「連立政権の時代」であった。その組み合わせはしばしば変更したが、中でも自民党と公明党の連携は飛び抜けて安定していた。そのメリットを最大限に生かしたのが安倍晋三元首相である。自民党組織を掌握した安倍元首相は自公連立により安定した選挙戦を繰り広げ、さらに自らの政治姿勢によって右派に支持層を拡大した。低投票率もあり、中道から右派まで広い支持を確立したことが、長期政権の原因であっだ。 これに対し、それ以降の政権、特に岸田、石破政権は右派の支持を固めきれず、自民党の政治資金問題もあって支持率は低迷した。物価が高騰し、生活苦が広まる中、「手取りを増やす」を掲げた国民民主党が躍進したのみならず、参政党のような右派政党も国政における確固たる基盤を築いた。右派の支持層を奪われた自公政権は次第に行き詰まりを深め、少数与党へと転落していった。 ◇ ◆ ◇ このような流れを確認すれば、今回の高市政権の発足と、連立政権の組み替えはある種の必然であることがわかる。自民党は右派の支持喪失に耐えきれず、中道の公明党との連携を切ってでも、新たな多数派形成に動いた。その結果がどう出るかはわからないが、自民党がついに国民政党を断念し、完全な右派政党へと志向を転換したとも言える。 逆に今後の日本政治のもう一つのポイントは、高市政権に対抗する中道左派連合の形成にかかっている。にわかに立憲民主党、国民民主党、あるいは公明党の連携が深まるようには思えないが、例えば選択的夫婦別姓政策などで共闘する可能性はあるし、それに共感を示す自民党勢力もあるかもしれない。そうだとすれば、多党化の進んだ政治状況に新たな対抗軸が生まれる可能性もある。日本政治の大きな転換点である。2025年11月2日 東京新聞朝刊 11版 4ページ 「時代を読む-新たな左右政治への転換」から引用 この記事は事実を正確に記述しているので読みやすく分かりやすいが、事実をもっと本質的に見れば、自民党は公明党と組んだ中道政治から維新と組んだ右翼政治に舵を切ったのだということを、私は世間に訴えるべきではないかと思います。そして、そうならざるを得ない切っ掛けを作ったのが安倍政権であったことも指摘して、自民党の来し方行く末を論じるべきではないかと思います。やがてそのような論考が掲載される日が来ると思っております。

2025年11月20日

-

「初の女性首相」分かれる評価(19日の日記)

極右に近い高市首相に対する批判が散見される日本のメディアに比べて、アメリカでは政治家としての能力評価は別にして、とにかく女性が首相になったという「事実」が、日本の社会に大きな変化をもたらす始まりを告げているという前向きの評価があることについて、雑誌編集者の篠田博之氏は、2日付け東京新聞コラムに、次のように書いている; アメリカないしアメリカ人の見方を知るために参考になるのが『ニューズウィーク日本版』だ。同誌11月4・11日号は「高市早苗研究」という大特集。強調されているのはやはり、彼女が初の女性首相ということだ。 コラムニストのグレン・カール氏は「女性首相が変える日本の常識」の記事でこう書いている。 「高市早苗の歴史的な業績は、既におおむね成し遂げられた。日本の憲政史上初の女性首相という事実が、彼女の具体的な政策が日本のフェミニズムの課題と相いれないものであっても、首相として失敗あるいは短命に終わったとしても、日本の社会における女性の役割について長期的な意識の変化をもたらすのだ」 日本のフェミニストの間では、高市氏を初の女性首相と強調するのには懐疑的な見方が多いようだ。『週刊金曜日』10月31日号の巻頭で田中優子氏がこう書いている。 「自民党総裁が決まった時点で、多くの人たちが海図のない航海に出たと思ったであろう。それほど、高市早苗氏の自民党総裁決定は、日本の暗雲を予測させた」。女性週刊誌では『週刊女性』11月11・18日号が「高市早苗新総理は女性の味方か否か」という特集記事を掲げている。 その高市内閣の人事で話題になったのは、小野田紀美経済安保担当大臣だ。『週刊新潮』11月6日号は「小野田紀美経済安保担当大臣は何者か」という記事を掲げている。そもそも当初は史上最多となる女性閣僚を誕生させると言っていたのに実際は2人だったという政治記者の証言を紹介した後、彼女を起用した高市氏の狙いをこう書いている。「彼女がかねて外国人政策に言及してきた、若手の保守系議員ということがあります」「経済安保相のほか新設された外国人共生担当相も任すことで、政権が外国人政策の厳格化に本気で取り組むという強烈な意思表明になりました」 同記事によると、小野田氏は、アイリッシュアメリカンの父と日本人の母の間に生まれ、少女時代に「ガイジンと言われ石を投げられた」とも語っているという。日本で外国人排斥が広がっていると言われるこの時期にどんな政策を推進するのか。気になるところだ。(月刊『創』編集長・篠田博之)2025年11月2日 東京新聞朝刊 11版 17ページ 「週刊誌を読む-『初の女性首相』分かれる評価」から引用 この記事は、うっかり読むとアメリカと日本では高市首相に対する評価が分かれているかのように感じられるが、考えてみれば、アメリカに取っては「対岸の火事」を眺めるような「視点」で物を語るのに比べ、日本では、より身近であるだけに、細かい事象でも大変気になるという「感じ方の違い」が存在するように思います。それにしても小野田議員は、少女時代に「ガイジンと言われて石を投げられた」体験がありながら、外国人労働者に優しく対応しようというのではなく、外国人規制を厳しくしようという主旨の発言が目立つのは、誰しもが気になることろだと思います。

2025年11月19日

-

事故から83年 長生炭鉱の遺骨、国も関与を(18日の日記)

山口県宇部市の沖合には、戦時中に水没事故を起こした海底炭鉱があり、事故当時日本人労働者数十人と朝鮮半島出身の労働者183人が作業中で、全員が犠牲となったまま今日に至っているが、地元では30年前から市民団体が犠牲者の遺骨収容と返還を目指して活動している。朝日新聞記者の高絢実氏は、その様子を4日付け同紙夕刊コラムに、次のように報告している; 83年前、山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で水没事故が発生した。朝鮮半島出身の人を含む183人が亡くなり、海底に残った遺骨はそのままだ。 厚生労働省の記者クラブで、戦没者の遺骨収容を扱う「社会・援護局」の取材を担当している。長生炭鉱問題について取材を始めると、所管するのは、戦後補償が専門ではない「職業安定局」だった。「長生炭鉱の労働者は戦没者にあたらない」というのが理由だ。 2016年に成立した戦没者遺骨収集推進法は、先の大戦での戦闘行為で亡くなった人を対象に、遺骨の収容を「国の責務」とする。このため、国籍にかかわらず長生炭鉱の事故犠牲者には当てはまらない。 一方、日本は05年、韓国政府と朝鮮半島出身の労働者の遺骨問題に取り組むことで合意。この担当部署が職業安定局の人道調査室だ。ただ、合意後も遺骨の収容・返還は進まない。日本人労働者の遺骨については、窓口すら設置されていない。 制度からこぼれ落ちた犠牲者たち。市民らでつくる「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会(刻む会)」は、30年以上、遺骨の収容に向けて取り組んできた。国に支援を求めている。 答えはいつも「NO」。理由は主に、「炭鉱内の安全性が確保できていない」ため。民間のダイバーが命をかけて潜り、遺骨を探している。その安全性を少しでも高めようと、国に財政支援を求めているのに。 今年8月、市民たちの手によって骨が見つかった。今度は、骨のDNA型鑑定について、日本と韓国のどちらが行うのかが決まらない。韓国側は刻む会に協力的な姿勢を見せている。一方の日本側は、「韓国政府と意思疎通をはかっている」と繰り返すのみだ。 「あなたたちに任せて放っておいたら、遺族はみんな死んでしまう。遺骨だって、ダイバーが命がけで収容してくるんだ」。刻む会と国の交渉で、事務局長の上田慶司さんは語気を強めた。遺族の高齢化も進む。 刻む会の30年以上の取り組みによって、遺骨が残された場所も特定された。ダイバーが撮影した水中の映像には、服をまとったまま横たわる遺骨の様子が映し出されていた。 水没事故から83年。軍人・軍属ではなかったとはいえ、国は、民間の人々に任せきりにするのではなく、遺骨の収容に関与すべきではないか。今も多くの人たちが、冷たい海の底に取り残されている。(くらし科学医療部) *<こう・あやみ> 1992年生まれ。さいたま総局、名古屋報道センターを経て、くらし科学医療部で厚生労働省を取材。戦後補償のほか、生活保護や年金の取材も担当する。在日外国人の問題にも関心があり、取材を続ける。2025年11月4日 朝日新聞夕刊 4版 9ページ 「取材考記-長生炭鉱の遺骨、国も関与を」から引用 宇部市の長生炭鉱調査は近年になって海岸そばの森林の草むらの中に、海底炭鉱への入り口があることが判明し、今年の夏はプロのダイバーの協力で、海底の坑道で遺骨の一部も発見されたことが報道された。発見場所からもっと先へ進めば、さらに多くの遺骨発見の可能性があるのだが、十分な安全を確保するには多大な費用が掛かるため、市民団体は国の支援を求めているわけで、80数年前の事故とは言え、市民の力でここまでこぎ着けたからには、国が本格的に支援に乗り出すことが、戦前からの「負の遺産」を少しでも解消し、平和な未来へ進むための大きな一歩となるのだと思います。

2025年11月18日

-

厳しさを増す安全保障環境?(17日の日記)

先月末は米中首脳会談に続いて日中首脳会談も開かれて、就任早々の高市首相も無難に予定をクリアしたことで、元文科官僚の前川喜平氏は、2日付け東京新聞コラムに、次のように書いたのであった; 10月30日の米中首脳会談。トランプ大統領は事前に「台湾の話もする」と言っていたが、結局何も言わなかった。米国インド太平洋軍司令官が「6年以内に中国が台湾を侵攻する可能性」に言及してから4年半。そんな緊張感は全くない。 31日の日中首脳会談。高市早苗首相と習近平国家主席は「戦略的互恵関係の推進」と「建設的で安定的な関係の構築」で一致した。「台湾海峡の平和」は付け足し程度に触れただけ。「台湾有事は日本有事」と言ってきた高市氏にしてはずいぶん弱腰だ。日米首脳とも、本気で台湾有事を心配してはいないのだ。 防衛費の増額に邁進する政府は、2013年の国家安全保障戦略以来一貫して「我が国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している」と言い続けてきた。12年も厳しさが増し続けたのなら、今ごろは一触即発の危機になっているはずだ。つまり「厳しさを増す安全保障環境」は防衛費増額の口実に過ぎないのだ。 24日の所信表明で高市首相は、防衛費の対GDP比2%水準を今年度中に前倒しすると表明。28日の日米首脳会談でも防衛費の増額を約束した。3・5%(21兆円)に引き上げる密約もありそうだ。こんな途方もない大軍拡が犠牲にするのは庶民の生活だ。 その目的は何なのか? 日米の軍事産業を儲けさせること以外ない。(現代教育行政研究会代表)2025年11月2日 東京新聞朝刊 11版 17ページ 「本音のコラム-厳しさを増す安全保障環境?」から引用 日中首脳会談では、多分、高市首相は官僚が書いた作文通りに行動したから、さして問題になるような事象は起きなかったので、前川氏も「普段言ってることに比べれば、ずいぶん弱腰だ」などと冷やかしているのだが、高市氏が普通の神経をもったまともな大人であれば、そういう冷やかしも冗談で通るのだが、彼女の場合は、普通ではないようだから、野党議員に「台湾有事」などと少し挑発されると、すぐに「日本の有事」と条件反射してしまうのが「致命的弱点」である。こういう人物は、早めに引きずり落とすほうが、長い目で見て「国益に資する」というものだと思います。

2025年11月17日

-

海図のない航海(16日の日記)

国会で自民党と維新の会の野合によって高市早苗議員を首相に選任したことについて、法政大学名誉教授の田中優子氏は10月31日発行の「週刊金曜日」コラムに、次のように書いている;「設計図も海図もない中、これまで隠されてきた日本政治のさまざまな問題点を白日の下にさらし、解決策を模索する時です。それは国会議員や政治家だけでなく、国民全体の課題です」――これは10月16日付『朝日新聞』のインタビューに、御厨貴(みくりやたかし)氏が答えた言葉の一部である。私はこれを読んで、いよいよ海図のない航海に、日本人全員が船出したのだと実感した。首相が決まる前の発言だが、自民党総裁が決まった時点で、多くの人たちが海図のない航海に出たと思ったであろう。それほど、高市早苗氏の自民党総裁決定は、日本の暗雲を予測させた。 高市氏の「ワーク・ライフ・バランスを捨てる」発言について、加藤陽子氏は「これは軍隊の中隊長レベルの発想です。それも、負けている軍隊」だと断言した。「身を捨てる覚悟」を見せることでしか隊の統率をはかれないからだと、15日付『朝日新聞』の鼎談で語っている。すでに負けている。それは自民党の敗北だけでなく、これから負けていく日本を予想させる。実に不吉だが、これも高市氏が首相になる前の予感である。同じ鼎談で杉田敦氏は「もしも一部野党との連立などで高市政権となれば、持続不可能な経済政策に加えて、この間の産業や学術の軍事化の流れが一層強まる心配があります」と述べた。この日、自民と日本維新の会が連立を前提に会談し、連立が決まった。 この鼎談とインタビューは、他にも読みどころが多くある。このような危機の時は、発言する人の根本的な考えがよくわかる。政局しか語らない人の予想屋のような意見は、こういう変動期には意味がない。耳を傾けるべきなのは「来し方」つまり歴史を知って「行く末」を語る人の言葉である。 石破茂前首相の「戦後80年所感」はまさにそういう内容を持った所感だった。戦前日本の問題を「戦争を回避できなかった政治」の問題として分析し、今後起こるかもしれない事態を前提にした上で、国会とメディアは歯止めにならねばならない、と釘を剌した。しかし欠けていることが二つあった。アジアへの侵略の歴史と、「防衛」の名目が招く戦争の可能性である。 高市氏は靖国神社を「平和のお社(やしろ)」と言った。加藤陽子氏は「国際的にはまったく通用しません」「日中共同声明や日中平和友好条約締結に向けて、靖国神社というトゲを抜くのに両国がどれほど苦労したか、外交交渉の蓄積への敬意と理解がないですね」と一刀両断。外交も暗雲が立ち込める。2925年10月31日 「週刊金曜日」 3ページ 「風速計-海図のない航海」から引用 自民党と維新の会が高市議員を首相に選任したことについて、「日本の暗雲」を感じた国民は多いと思います。しかし、メディアはそのような国民の気分は無視して、何時の時代も誰が選任されようと、ご祝儀相場を盛り上げるようなゴマすり記事を掲載することを習性としておりが、その悪癖は何時まで経っても改善されず、今回も同じ報道姿勢が繰り返されました。高市氏の「ライフ・ワーク・バランスを捨てる」発言について、気の利いたコメントを言う能力を欠いたリーダーが何故こんな愚かなことを言うのか、それは「身を捨てる覚悟」を見せることでしか全体の統率をはかれないからだ、という加藤陽子氏の指摘は実に歴史家らしい、真実を言い当てたコメントだと思います。そして、田中優子氏が「日本の暗雲」を感じて一ヶ月もしないうちに、高市首相はあの安倍晋三氏も在任中は発言を控えた「台湾有事は日本の有事」をうっかり公の場で発言して中国政府の猛反発を受けているのに、撤回することを拒否し続けている。このような危ない人物は、早めに首相の座から引きずり下ろすのが、国益のためだと思います。

2025年11月16日

-

米中首脳の握手とゲーム(15日の日記)

先月末の米中首脳会談に因んで、10月31日の朝日新聞「天声人語」は次のように書いている; 米国はチェスを戦い、中国は囲碁を戦っている――。広く知られる、キッシンジャー氏による比喩である。米中国交正常化の立役者である元国務長官は、二つの大国の戦略性の違いについて、自らの回想録でじっくりと分析している。 チェスと囲碁はどう違うのか。いわく、前者は短期戦を好み、後者は長期戦を辞さない。一騎打ちでコマをとっていくのが前者なら、後者は相手の石を打つ空間を奪っていく。チェスの目指す勝ち負けは常に分かりやすく、囲碁の勝敗は一見では定かでない。 トランプ大統領の登場により、米国はチェスでなく、ポーカーをしているのではないか。そんな声も聞く。名前がトランプだからカードゲームということではない。はったりや脅しばかりだとの揶揄(やゆ)らしい。 きのう米中首脳が韓国で会談した。トランプ政権2期目の米中対立は、米国の関税カード攻勢に対し、中国が切り札のレアアースで反撃した。これが効いたのだろう。ともに矛を収め、ひとまず手打ちということか。会談後、2人は小さく笑顔で、握手した。 それでも対立の構図が消えたわけではない。日本はどうするか。米国一辺倒で、敵と味方を明確に分ける冷戦思考では危うい。オセロゲームは世界の分断をまねく。同盟国と巨大な隣国の間で、いかに柔軟にバランスをとっていくか。 チェス、囲碁、ポーカー、オセロ。ちょっと比喩が過ぎたか。ちなみに筆者が好きなのは、とったコマを再び使え、歩がと金に化ける、将棋である。2025年10月31日 朝日新聞朝刊 14版 1ページ 「天声人語」から引用 米国務長官だったキッシンジャー氏が初めて訪中したのは1971年で、あの時は世界が驚いたという印象だったが、正式に米中国交正常化が実現したのは1979年であった。しかし、あの時の日本は田中内閣で、アメリカと連絡を取りながらであったかも知れないが、73年には日中国交正常化を実現したのは、当時の日本政府がしっかりと自主性を発揮していた証左ではないかと思います。それ以外にも、田中角栄首相はアメリカから再三、世界の紛争地に自衛隊の派遣を要請され、その度に「憲法9条があるので、自衛隊の海外派遣は出来ない」とはっきり断る首相だったため、米国証券取引委員会に誤配達された手紙に「ロッキード社が日本の田中総理に不正な金、5億円を送り、彼はそれを受領した」というような内容が世界に暴露される結果となり、田中氏は裁判の被告となったのであったが、あれは田中氏を疎ましく思った米国政府が仕組んだ陰謀だったのではないか、という説が取り沙汰されたものであった。それ以来、日本の政治家はことのほかアメリカに神経を使うように見えて、トランプ氏の一言で財源も無いのに使いもしない高額な武器購入を約束するなど、国民は政権の一挙手一投足を厳しく見守る必要があるのではないかと思う今日この頃です。

2025年11月15日

-

軍事同盟より憲法尊重を(14日の日記)

来日したトランプ大統領が首脳会談の後、横須賀に停泊中の原子力空母を日米両首脳が訪問した日の横須賀市内の様子を、10月29日の東京新聞は、次のように報道している; トランプ米大統領と高市早苗首相が、米軍横須賀基地(神奈川県横須賀市)に寄港中の米原子力空母「ジョージ・ワシントン」を訪問した28日、軍事一体化を懸念する市民らが基地近くの公園で抗議活動を行い、「軍事同盟よりも憲法を生かそう」などと訴えた。 米巡航ミサイル・トマホークの自衛隊配備に反対する「トマホークアクション2025」の呼びかけに応じた8団体の会員らが、ジョージ・ワシントンの艦橋が見える「ヴェルニー公園」に集まった。あいさつに立った市内の岸牧子さん(69)は「米空母上での軍事一体化のアピールを市民は望んでいない。戦争はいらないとの声を大きくしていこう」と語った。 午後3時半過ぎ、日米首脳が乗ったとみられるヘリ「マリーンワン」が上空に現れると、市民らは「横須賀を戦争の拠点にするな」などと声を上げた。ヘリ着陸後、市民でつくる「横須賀平和委員会」の田中隆雄事務局長(65)は「抑止力よりも周辺国との話し合いを重視してもらいたい」と注文した。 洋上では市民団体「ヨコスカ平和船団」のメンバーらがヨットとボートに分乗し、英語で「日米の軍事統合に反対」と書いた横断幕を掲げた。(篠ケ瀬祐司)2025年10月29日 東京新聞朝刊 12版 2ページ 「軍事同盟より憲法尊重を」から引用 ロシアに共産党政権があった頃は、当時のソ連共産党は隣接する国々に影響力を及ぼして、所謂「共産圏」を拡大する方針をとっていたため、隣国である日本も武力侵攻に対抗できる「実力」を装備する必要があって、国内の要所要所に米軍基地を置いたのであったが、今はそのような「心配」はなくなったのであるし、トランプ政権も日本を防衛するために余分な出費は避けたいという「方針」なのだから、わが国はこの際、トランプ大統領の意向を慮って、国内の米軍基地を総じて撤去してもらうのが、日米お互いの利益になると思います。ウクライナ戦争は、ゼレンスキー政権が国内に米軍基地を建設する方針を示したから、存立基盤の危機を感じたロシアが侵攻したものであり、朝鮮民主主義人民共和国が核武装するのは、アメリカが同国を経済封鎖していることが原因であり、不当な「制裁」を止めれば、無理な核武装などする必要はなくなるのである。無駄な武力紛争を起こすよりも、平和共存の下で円滑な経済活動を実現するのが、お互いが繁栄するための「近道」であることを、政治家の皆さんには自覚してほしいものです。

2025年11月14日

-

物価高、やはり「悪」なのでは(13日の日記)

ある日の朝日新聞投書欄に、物価高を嘆く次のような投書が掲載された;<blockquote> 10月に入り、値上げラッシュが報じられる中で、ここ数年の物価高について、経済評論家から「長年のデフレ不況から脱却し、『値上げ、収益アップ、賃金上昇、消費拡大』の好循環が生じるので好ましい」とのコメントを聞くことがある。私はこの考えに、すんなり受け入れがたいものを感じている。 そもそも昨今の値上げの原因の多くは、原油価格の上昇や、円安による原材料費の高騰、輸送コストの増加であり、さらに今年は、猛暑禍や鳥インフルエンザなどの疫病といった要因が重なっている。このような状況の中で、値上げで得られた増収分が、果たしてどれだけ「賃上げ」に回せるのか。報道では、今夏のボーナスの平均が上昇したことが報じられていたが、ごく一部の恵まれた大企業の話であろう。 また、最近の傾向として、値上げ幅が近年にはないほど大きくなっている。生活への影響は半端ではなく「庶民虐待」とすら感じる。現在の「賃金上昇が伴わない値上げ」では負担のみが増えるだけだ。物価高は「悪」と捉え、その解消のための対策に、国を挙げて取り組む必要があるのではないだろうか。</blockquote>2025年10月27日 朝日新聞朝刊 13版S 8ページ 「声-物価高、やはり『悪』なのでは」から引用 この投書が訴えるように、ここ数年の物価高を「収益アップ、消費拡大の好循環を生じるので好ましい」などと発言する経済評論家の考えは、完全に間違いだと思います。第一に、物価が高くなって一部企業の収益がアップしても、その儲かった企業は従業員の賃金を上げるかというと、『いつまた景気が悪化するかも分からないから、取りあえず増収分は会社の金庫に収める』などと言って、従業員の賃金は据え置きになるのが普通で、従って企業経営者と株主以外はこれまで通りの質素な生活を強いられているのが現状で、「賃金上昇、消費拡大」は絵に描いた餅になっているのが現状です。元々、「企業の収益がアップすれば賃金が上昇する」というのが虚構であり、実際のところは、製品の販売価格を上げて、その結果、収益が増収となったのであれば、その「増収分」を株主・経営者と労働者の間で、どのように配分するか、民主的な「労使交渉」を行って決めるべきであるが、「連合」に支配された多くの労働組合は「労使協調路線」などというインチキを強要されて、どこの労働組合も経営者と対等な立場に立つことを不可能にされているのが現状であり、十分な収益があるのに、労働者の賃金は上がらないという矛盾した状態に閉じ込められている。そんな窮状を我慢していないで、労働者には「労働の対価」を要求する権利があるのだ、という労働者教育を行い、経営者と対等な立場で自らの権利を行使する労働者を育てていかなければ、この国の未来は危ういと思います。

2025年11月13日

-

選挙ハックの脅威(12日の日記)

村井嘉浩氏が5期連続で県知事を務めてきた宮城県で、6期目も村井氏圧勝と思われていたところ、参政党の神谷宗幣代表が何度も自民党候補の応援で仙台市に駆けつけているうちに自民党候補票が急速に集まり始めて大接戦になったことについて、文芸評論家の斎藤美奈子氏は、10月29日の東京新聞コラムに、次のように書いている; 26日投開票の宮城県知事選で、現職の村井嘉浩氏が6選を果たした。しかし無風に近かったこれまでの選挙戦とは異なり、次点の和田政宗氏との差はわずか1万6千票。仙台市内では和田氏が村井氏を制した。 この選挙の特徴は自民党所属の和田氏を参政党が全面支援したことだ。同党の神谷宗幣代表は何度も仙台入りして街頭演説をかまし、ネット上にも仙台市は水道事業を外資に売った(実際に運営権を売却したのは国内の民間業者)、村井知事はメガソーラーを推進している(実際は反対と明言)、知事は外国人を念頭に土葬墓地を肯定している(実際は撤回)などのデマがあふれた。 事実に基づかない情報が有権者の感情をゆさぶり、結果を左右する。反エリート主義と排外主義が結びついた右派ポピュリズム的手法が自治体の首長選で行われたらどうなるかを、宮城県知事選は疑似体験させた。 首長の権限は強大だ。参政党の側からいえば、独自候補を擁立するまでもなく、支持母体の弱い右派的な新人候補と組んで「選挙ハック」を実行すれば、現職を破って地方から「日本人ファースト」を実現させることも不可能ではない。多選批判は彼らの追い風となろう。2026年には、福島、新潟、京都、沖縄など多くの府県で知事選が予定されている。今からハック対策を、と訴えておきたい。(文芸評論家)2025年10月29日 東京新聞朝刊 11版② 21ページ 「本音のコラム-選挙ハックの脅威」から引用 この記事は、参政党の選挙運動がデマを駆使して浮動票をまとめる「選挙ハック」を得意技とする集団であることに注意して、来年予定されている選挙について、今から「対策」を考えておくべきだと訴えている。参政党は、国民主権を否定し天皇を国の最高権力者のするべきだという、明治時代の亡霊が言い出しそうなアイデアを活動目標にしている団体で、こういう民主主義を否定する団体に投票することは避けるのが、民主主義の社会に暮らす人間のまっとうな生き方というものであるが、先ず第一に考えるべき「対策」は、参政党につけ込まれるような「弱点」をなくすことだと思います。例えば、「多選批判」などをされないように、候補者の選定に注意することが必要です。また、選挙運動中にデマを流した場合には処罰できるように、公選法を改正することも考えるべきではないでしょうか。

2025年11月12日

-

維新”変節”に厳しい目線(11日の日記)

「政治とカネの問題」にまったく関心を示さない高市首相に対し、もうこれ以上付き合ってはいられないとばかりに公明党が連立政権を離脱すると、その穴埋めとして維新の会と連立することになった状況について、ジャーナリストの沢木啓三氏は、10月26日の「しんぶん赤旗」コラムに、次のように書いている; 公明党の連立政権離脱で、政局が一気に流動化。自民党と日本維新の会は急速に距離を狭めて、連立政権づくりに向けた基本合意に至りました。 しかし、維新の会は自公政権との対立姿勢を強調していたはずです。1年前、昨年10月25日付毎日新聞によると、当時の日本維新の会の馬場伸幸代表が「政治とカネ」問題への自民の姿勢について批判。「今の状況では一緒にやっていくことは不可能だ」として連立政権入りを否定していました。 維新の会の吉村洋文代表は16日、テレビ朝日「報道ステーション」など各局のニュース番組に生出演しましたが、維新の会の態度変節について説明は聞かれませんでした。メディア側も追及不足の感がありました。 連立協議で維新側か突如「譲れない条件」として持ち出したのが国会議員定数の1割削減です。自民党が選挙で大敗したのは裏金問題が要因で、企業・団体献金の禁止が最大の政治課題だったはずです。公明の連立離脱も、この問題で自民党が難色を示したからでした。維新の会は当初、企業・団体献金禁止を優先政策に挙げていましたが、ここでも変節ぶりを見せました。 これについて、18日のTBS「報道特集」では、政治ジャーナリストの後藤謙次氏が「論点のすり替え」と批判。同日の東京新聞も「連立合意に向けたハードルを下げる思惑が透けて見える」と分析していました。 19日のTBS「サンデーモーニング」でコメンテーターの谷口真由美氏は、「日本の国会議員は多いわけではない」「定数削減で割を食うのは地方」「ものすごく危ない話」と、議員定数削減が大きな問題をはらんでいることを強調していました。 権力者たちの「数合わせ」に振り回されるのではなく、庶民の目線から政策を厳しくチェックすることが、メディアに期待されている役割です。(さわき・けいぞう=ジャーナリスト)2025年10月26日 「しんぶん赤旗」 日曜版」 31ページ 「メディアを読む-維新”変節”に厳しい目線」から引用 自民党と維新の会の連立合意という「問題」は、複数の「問題」が絡み合った複雑な問題だと思いますが、その一つに、維新の会の「変節」問題があります。これは端的に言えば、維新の会の「政治とカネ」に対する問題意識は、単に上辺のことに過ぎず、「民主主義実現のためにはこの問題は避けて通れない」というような「覚悟」はまったく存在せず、単に「野党としての格好を付ける」手段として、如何にも「私たちは、こういう問題意識を持っています」というアピールのためのスローガンに過ぎず、もっと言えば、自分たちが企業献金にありつく可能性がないから、「まあ、反対と言っておけば有権者には受けるだろう」といった程度のスローガンだったわけで、そんなものを覆すなど、政権与党になる機会を目前にした場合、覆すことなど簡単なことだったのだと思います。そういう観点からの批判的報道があっても良かったのではないかと思いますが、権力に対しては甘いのが日本のメディアの特徴というものではないでしょうか。

2025年11月11日

-

戦後70年安倍談話批判(10日の日記)

安倍政治の継承を標榜する高市首相は、かつて新人議員の頃、戦後50年談話を発表する準備を進めていた村山富市首相(当時)と、過去の植民地支配や侵略に関する「反省」や「おわび」について議論したことについて、毎日新聞専門編集委員の伊藤智永氏は、10月25日付け同紙朝刊コラムに、次のように書いている; 自分から首相になりたい、なろうと思ったことは一度もなかった村山富市元首相が亡くなった。 「何が何でもなってやる」と宣言してなった高市早苗首相は、初当選の頃(33歳。当時の所属は自由改革連合)、村山首相(70歳)に、1994年10月の衆院予算委員会で論戦を挑んだ。 昨日の朝刊連載でも紹介されているが、翌年8月15日、植民地支配と侵略への反省とおわびを表明した「戦後50年村山談話」をあらかじめけん制するためである。 「大戦当時は首相も一応若者だったと思うが、国民として侵略行為への参加の自覚があったか」 「首相は50年前の政権の決定を断罪し、その決定による戦争を支え、尊い命をささげられた人々のしたことを過ちと決める権利があるのか。謝る権利があるのか」 記事は、「ハト派」の村山氏、「保守」の高市氏と表現している。これは「保守」なのか。若気の至りと呼ぶべきだろう。 歴史認識とは、現在の観点から過去の意味を問い続ける営みである。当時の時代感覚をなぞったり、追認したりすることではない。 高市氏が称賛する「戦後70年安倍晋三首相談話」にも、植民地支配と侵略、反省とおわびが、文言としては入っている。 違いは、安倍談話が支配と侵略を日本のしたことと明言せず、世界の潮流や不戦の決意の文脈に紛れ込ませてごまかした点。 反省とおわびも、50年談話や60年談話(小泉純一郎首相)の引用にとどめ、安倍氏自身は反省もおわびも述べていないこと。 むしろ「日本では戦後生まれの世代が、今や人口の8割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と宣言した。 高市氏はそこを高く評価し、自分は戦争の当事者ではないので、反省なんかしないし、反省を求められるいわれもないと言う。 高市氏支持の20~40代に広く共有されている本音ではないか。 しかし、これは歴史との断絶に他ならない。高市氏は意図的に、若気の至りにこびている。 過去と今とのつながりを大切にし、絶えず伝統から現在への知恵と教訓をくみ取り、子や孫へじっくり受け継いでいこうとする保守本来の態度とは相いれない。 「安倍談話で完結した」という主張は、冷戦後に流行した「歴史の終わり」を想起させる。安倍談話は、完璧でも何でもない。21世紀初めの巧妙な外交戦略文書の一つにすぎない。(専門編集委員)2025年10月25日 毎日新聞朝刊 13版 2ページ 「土記-戦後70年安倍談話批判」から引用 この記事が紹介している高市早苗氏の「首相は50年前の政権の決定を断罪し、その決定による戦争を支え、尊い命をささげられた人々のしたことを過ちと決める権利があるのか。謝る権利があるのか」との発言は、議論として幼稚であると、私は思います。かつての日中戦争と太平洋戦争については、80年前の8月15日に、当時天皇であった裕仁氏がNHKのラジオ放送を通じて「この度は国策を誤った結果、敗戦を認めざるを得ない事態となってしまったが、ここは一つ耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで、頑張っていこう」と全国放送を行ったのであって、80年前に既に「国策の誤り」であることが、当時の政府のトップが言明しており、その「国策の誤り」の結果、朝鮮半島から中国、東南アジア諸国に多大な被害が及んだのも歴史的事実として疑問の余地がないのですから、我々子孫は侵略戦争の当事者ではないにしても、子孫として過去の「国策の誤り」については、節目を迎えるごとに「いましめ」として振り返り、二度と過ちを繰り返さない決意を内外に鮮明にすることは、善隣友好のために有意義なことと思います。

2025年11月10日

-

村山首相の国旗国歌答弁(7日の日記)

村山富市氏が首相だった時、文部大臣秘書官だった前川喜平氏は、村山氏の訃報に接して次のような思い出話を10月19日の東京新聞コラムに書いている;<blockquote> 村山富市元首相の訃報に接して思い出したのは1994年10月12日の出来事だ。衆院予算委で日本新党(当時)の山田宏議員が「学習指導要領で国旗国歌の指導が義務づけられたという認識があるか」と質問した。 与謝野馨文部大臣は「義務づけております」と答弁したが、村山首相は「指導を受ける側の生徒については、これは心の問題ですから、強制してやるようなものではない」と答弁した。山田議員は納得せず、「文部大臣の答弁と総理の答弁はかけ離れている。一つにまとめていただきたい」と要求して審議が中断した。委員長は政府が統一見解を出すよう求めた。 その夜、与謝野大臣と文部省の幹部が総理執務室に集まり、村山首相を囲んで政府統一見解をまとめた。大臣秘書官だった僕もその場にいた。 <b>統一見解では、校長・教員は学習指導要領に基づいて指導するが「このことは、児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導する」とされた。言い換えれば、児童生徒には君が代斉唱や日の丸への敬礼を拒否する自由がある。教師がそれを児童生徒に教えても問題はない。</b> 村山内閣の統一見解は現在も生きている。阿部俊子文部科学大臣も最近の記者会見で同じ内容の発言をしていた。(現代教育行政研究会代表)</blockquote>2025年10月19日 東京新聞朝刊 11版 21ページ 「本音のコラム-村山首相の国旗国歌答弁」から引用 大日本帝国の再建を目論む参政党は、党の政策として刑法に「国旗損壊罪」を追加し、故意に日の丸を破ったり焼いたりした者を刑事処分出来るように画策しているらしいが、そういう愚かな集団が政党を立ち上げる世の中で、上記のような記事は国民の判断が変な方向にねじ曲げられないように注意する上で役に立つと思います。国旗国歌法は、国民が国旗国歌を敬う態度を身につけさせる目的で制定されたのもではなく、単に日の丸が国旗であり君が代が国歌であることに法的根拠があったほうがいいだろうという理由で制定された法律であり、殊更「日の丸・君が代を敬いなさい」などと国民に対して特別な配慮を求めるものではありません。従って、学校教員には「これが国歌で、これが国旗です」と生徒に教える義務はあっても、「だから、しっかり歌いなさい」と命令することは出来ず、歌う歌わないは生徒が自分で判断するもので、教員や親から「歌え」とか「歌うな」とか言われる筋合いではない。考えてみれば、至極当たり前な話ですが、戦後80年経っても大日本帝国の気分がまだ抜けない日本人にとっては、上の記事は実に示唆に富むエピソードだと思います。

2025年11月07日

-

村山首相の国旗国歌答弁(7日の日記)

2025年11月07日

-

特異な下請け構造が環境悪化招く(6日の日記)

建設現場の従事者の高齢化と若手労働者のなり手不足について、埼玉土建一般労働組合書記長の島野義人氏は、10月19日の「しんぶん赤旗」コラムに、次のように書いている; 建設業は、日本の全産業就業者数の約1割を占める基幹産業として、住民の暮らしに最重要な社会資本整備を担い、災害時には自衛隊より早く現場対応にあたるなど、地域経済や社会の発展に不可欠な存在です。 しかし建設従事者の高齢化、若者離れによる人手不足は深刻です。全国の建設就業者数は、ピークだった1997年の685万人から、2024年の477万人へと208万人減っています。大工工事従事者数はピーク時の80年から68%減少し現在29万8千人です。定年制度のない建設業では、60歳以上が43%、30歳未満は7%です。10代の大工は計算上1自治体に1人か2人しかいません。住宅建設を担う職人が将来いなくなる危機が現実味を帯びています。 ◆ ◇ ◆ 人手不足、労働環境悪化の要因は、世界を見ても特異な日本の重層下請け構造です。建設企業は、発注者から直接工事を受注し施工を総合的に管理・監督する「元請け企業」と、労働者を使用し施工に直接携わる「下請け企業」に機能分離されています。 80年代前後、多くのゼネコン(総合建設企業)が統括管理機能に特化し、自社による施工部隊を切り離しました。1次下請けに現場施工の管理機能などを、2次下請けに建設機械と労務による施工機能の多くを移行し、現在の建設生産システムとなりました。この仕組みがゼネコンの過去最高益の更新、内部留保増加の要因です。中抜きによるピンハネが常態化し、結果、全産業の労働者と比べて賃金は15%安く、労働時間は3・1%長く、完全週休2日制の導入率は30%低いのが現状です。 諸外国との大きな違いは、米国、英国、ドイツ、フランスなど労働組合、使用者団体(業界団体)による交渉機構(団体交渉機構)、労働協約が確立していることです。米国は全国規模で労組が組織化(約100万人)され、各州に支部があり、原則土日の就業は禁止です。英国、ドイツも同様で、フランスは憲法で公務員も含め、個人にストライキ権を保障しています。しかし日本は労使の対等な関係が未成熟で、現場も4週8閉所(休み)も完全実施に至っていません。 ◆ ◇ ◆ 「公契約条例」制定は、公共事業の従事者の労働環境の改善だけでなく、公務・民間職場のすべての働く仲間の労働環境、賃金の引き上げにも波及します。 米国でも、連邦政府の補助金が投入される2千ドル以上の公共工事で、受注会社が地域の基準賃金を下回ってはならないという「デービス・ベーコン法」が1931年に作られ、現在も適用されています。同法は、ILO(国際労働機関)第94号条約(公契約における労働条項に関する条約)の前身といわれています。この連邦の法律に先行したのが19世紀後半のカンザス州の「州法」です。 先進的な地方自治体の取り組みが国を動かしてきた実績として、日本でも老人医療費無料化制度などがあります。自治体で公契約条例制定を広げる運動が、国の法制定につながります。<しまの・よしひと> 埼玉土建一般労働組合書記長2025年10月19日 「しんぶん赤旗」 日曜版 24ページ 「経済これって何?-建設業界の若者離れ」から引用 この記事によれば、80年代の日本では大手のゼネコンがビルの建設を「受注」し、実際に現場に労働者を派遣して施工管理をするのは下請けの中小企業というシステムが出来上がり、面倒な建設用機材の管理などは下請け企業が担い、工事が竣工すると発注者から工事を「受注」したゼネコンに巨額の契約金が支払われても、下請けにはゼネコンからわずかな「賃金」しか支払われず、きつい労働の割には少ない収入とことで、若い人は寄りつかなくなった、ということのようで、その結果、大企業ゼネコンの金庫にはうなるほどの現金が貯まる一方で、現場で働く労働者を雇用しなければならない下請け企業では、労働者が高齢化し若手は集まらないという「苦難」を抱えており、このままではやがて日本の建設業は立ちゆかなくなる可能性が大きいわけで、本来であれば、現場の労働者が不利にならないように、政府が「最低賃金制度」を使って建設労働者を守るとか、何かしら対策を練るものであるが、自民党政府の場合はゼネコンから多額の政治献金を受け取っている事情があるため、うっかり「最低賃金を上げる」とも言えず、建設業界の「困難」を放置するしか能がないという、これではこの国の先行きは「お先真っ暗」であることを、メディアは強く警鐘を鳴らすべきだと思います。

2025年11月06日

-

連立26年をとらえる視点(5日の日記)

26年間、自公政権の一翼を担ってきた公明党が連立政権を離脱したことを、メディアはどのように報道したか。ジャーナリズム研究者の丸山重威氏は、10月19日の「しんぶん赤旗」コラムに、次のように書いている; 自民党総裁選で4日、高市早苗氏が新総裁に就任、世論調査でも「期待する」が66%(4、5日、JNN=TBS調査)でした。しかし、10日、与党・公明党の斉藤鉄夫代表は「政治とカネ」の問題を挙げ、これでは首相指名で「高市早苗と書くことはできない」と連立からの離脱を表明しました。 各紙11日付の社説は「『裏金』が招いた転換点」(「東京」)、「限界露呈したもたれ合い」(毎日)などと言及。「日経」も「26年間の自公政権」に触れ、「政治の再設計」を求めています。しかし問題は26年間の自公連立政権の「安定」で何が行われてきたかです。近年でも日本が海外の戦争に参加するための安保法制の強行、消費税率の連続引き上げ、アベノミクスのもとでの貧困と格差の拡大・・・。それを進めたのが自公政権です。 公明党には「『プレーキ役』去り・・・」(「朝日」政治部長論評)という指摘がありますが、実態は違うのではないでしょうか。地方紙も「連立維持を優先し、特定秘密保護法や、集団的自衛権の一部行使を容認する憲法解釈の変更、安全保障法制など、譲歩を重ね、独自色をなかなか発揮できなかった」(「宮崎日日新聞」)と指摘。「安全保障関連法の成立、・・・安保関連3文書の閣議決定など・・・戦後日本の防衛政策の大転換は連立政権下で進められた。この政治判断は正しかったのか。『平和の党』を標ぼうしてきた公明は、連立政権の功罪について国民に説明する必要がある」(「琉球新報」)と書きます。 「しんぶん赤旗」は「公明党も道を踏み外したんだよな」「自公連立は公明党や日本政治にとってどういうことだったのか・・・総括してもらわないといけない」との二見伸明元副委員長の談話を紹介。これこそ一般メディアが指摘すべきことではないでしょうか。(まるやま・しげたけ=ジャーナリズム研究者)2025年10月19日 「しんぶん赤旗」 日曜版 31ページ 「メディアをよむ-連立26年をとらえる視点」から引用 自公連立政権の26年間、メディアは公明党を自民党の暴走を抑える「ブレーキ役」であるという論調で報道してきましたから、私なども「公明党はブレーキなんだ」と思い込んでいたわけですが、考えてみれば、上の記事が指摘するように、従来の「集団的自衛権の行使は違憲」であったものを、国会で論議することもなく勝手に閣議決定のみで「集団的自衛権行使も合憲」と解釈変更しても、公明党は反対意見を表明したわけでもなく、黙認する結果となったのが「現在」なのですから、このようになってしまったことについての片棒を担いだ「責任」をはっきりさせて、「このような失敗は二度としない」と決意表明するとか、「今後の指針とする」とか、公明党として何か意思表示しないことには、支持者の間の不信感を払拭できないのではないかと思います。

2025年11月05日

-

卑劣な差別扇動に批判(4日の日記)

先月投票が行われた川崎市長選挙には6選を目指す現職の福田紀彦氏の他、5人が立候補したのであったが、その中にレイシストとして有名(?)な宮部某という人物が混ざっていることについて、10月19日の神奈川新聞は、次のように報道したのであった; 川崎市長選に立候補しているレイシスト、宮部龍彦氏(46)のデマに基づく差別扇動に批判が高まっている。被差別部落出身者への差別を長年続ける偏執ぶりで知られるそのやり口は、差別されている側に問題があるかのようにねじ曲げた上で、特定の地名や団体を「叩いてもよい対象」としてインターネット上にさらすという悪辣(あくらつ)なもの。18日は在日コリアン集住地区の川崎区桜本に「皆様が期待する場所に行きます」と告知して街頭演説を行い、差別者たちの攻撃を狡猾(こうかつ)に煽(あお)る卑劣な手口が市民の抗議を浴びた。 宮部氏は部落差別は存存しないという虚偽を前提にして、差別を訴えることを「利権」とおとしめる被害者攻撃を20年ほど続ける。2016年、同和地区の地名をネットで拡散させた差別事件を巡っては、被差別部落出身者約230人から栽判を起こされた。「学術研究の自由」「地名公表しないことが差別を助長する」などと事実を無視した道理に合わない理屈を並べ立てたが、「差別されない権利」を侵害したと認定した宮部氏敗訴の判決が最高裁で確定している。 市長選で宮部氏が執拗に攻撃しているのが桜本にある市ふれあい館。1988年、地域に根強かった主に在日コリアンヘの差別をなくすために市が設置した公的施設で、人権尊重と平和のための社会教育事業が行われている。 2019年にはあらゆる差別を禁じる市条例も市議会の全会一致で制定され、差別の解消と多文化共生の推進はまちづくりの中心に据えられる。宮部氏はしかし、それを偏っていると歪曲。前提事実をたがえた上で「中立化する」と言ってさも良いことをする体を取り、差別をなくす取り組みに難癖をつけ、ひいては差別にさらされているマイノリティーを攻撃している。 この日、桜本商店街の入り口で演説した宮部氏は、地元の小学校に通っていた住民から自身に届いたというメールを「偏った教育」の証拠のように読み上げたが、内容が事実かどうか詳細を確かめたのかについて問うた神奈川新聞社の取材に、確認はしていない旨を説明した。宮部氏は市内各地の選挙演説で「政治的に偏向した講演が行われていた」とも吹聴しているが、いつ誰がどのような講演をしたのかという質問に対しては答えられなかった。 ふれあい館の運営は「ふれあいを推進し、互いの歴史、文化などを理解し、もって基本的人権尊重の精神に基づいたともに生きる地域社会の創造に寄与する」と明記する条例に基づいており、市教育委員会の担当者も取材に「多様な視点から語られる人権・平和教育は正誤や優劣があるものではなく、市教委が館の指定管理者に委託した事業が偏っているという認識はない」と説明している。 桜本での演説を終えた宮部氏は「ふれあい館を廃止する」と口走り、抗議に駆け付けた川崎市民は「表向きは『中立化』とふわっとした言い方をしているが、差別をしたいという本音がよく分かった。とても攻撃的で恐ろしい」と話した。 ふれあい館の人権尊重教育講座を何度も聴講している横浜市民の高畠修さんも子どもたちが多様なルーツを隠すことなく民族名で呼び合うふれあい館は人権と平和を守る地域の拠点だ。それをつぶすなんて人権や平和の破壊者に他ならず、市長選に出る資格からしてない」と断じた。(石橋学)2025年10月19日 神奈川新聞朝刊 24ページ 「時代の正体・差別禁止法を求めて-卑劣な瀬別扇動に批判」から引用 川崎市の市長選挙は、現職が圧倒的に強く、25万票ほど集めて当選し、次点の候補に20万票ほどの差をつけたのであったが、しかし、問題は上の記事が取り上げているレイシストが3万8千票を得て3位につけていることである。6選を果たした福田氏は若くして市長に初当選し、以来手堅く市政運営を行い、レイシストがのさばっていたJR川崎駅の問題などで市民の陳情を受けると早速専門家会議を設置して議論を重ね、日本でも初の「刑事罰つきのヘイトスピーチ禁止条例」を制定するなど、正義感の強い点などが市民の好評を得ているポイントだと思います。このように、誰が見ても「現職有利」の選挙だったせいか、投票率も辛うじて30%に届いた程度という有様で、それが少数のレイシスト票でも3位に入ることになった要因なのかも知れません。

2025年11月04日

-

戦後80年「所感」 過ち繰り返さぬための呼びかけ(3日の日記)

石破前首相が先月、退任直前に発表した戦後80年「所感」について、歴史家で学習院大学教授の井上寿一氏は、10月18日付け毎日新聞コラムに、次のように書いている; 公明党の連立政権からの離脱に関するニュースが駆け巡る喧噪(けんそう)の一方で、10月10日、石破茂首相は、戦後80年「所感」を発表した。ネットでライブ中継されたメディア側との質疑応答では、石破首相の知的な謙虚さ・誠実さが印象に残った。 翌日の新聞各紙は公明党の連立離脱のニュースが1面の多くを占めた。「所感」の全文を掲げる新聞は少なく、扱いも大きくなかった。閣議決定を経たのでもない首相の個人的な見解は、短時日のうちに、このまま埋もれていくのだろうか。「所感」の作成に当たり、意見聴取を受けたひとりとして、考えを記す。 この「所感」は、これまでの首相談話を継承しながら、新たに別の異なる問題関心に基づいて、首相の個人的な歴史観を展開している。過去の三つの首相談話は、国際社会(なかでも近隣諸国)に対するメッセージであり、国内政治状況とのバランスから、「侵略」や「植民地統治」にふれながら、どのように「おわびと反省」を表現するかが大きな争点だった。さらに「未来志向」が強調されている。 対するこの「所感」はこれらすべてを継承しつつ、日本国民に向けて、内省を促すメッセージである(国内向けであることは、記者会見での石破首相の発言から確認できる)。 屋上屋を架すのではなく、上書きするのでもなく、この「所感」は論点をひとつに限定して、約6000字の制約のなかで、議論を展開している。論点は先の大戦に至った経緯を振り返りながら、そこから得られる歴史的な教訓は何かである。 戦争の責任を追及するのではなく、戦争の過誤を繰り返さないためにはどうすべきか。このような問題関心は、敗戦直後に幣原喜重郎内閣が設置した戦争調査会の目的に類似する。石破「所感」は首相ひとりで進めた国家的なプロジェクト=戦争調査会の報告書の趣がある。 読書家で知られる首相にふさわしく、日米開戦をめぐって、総力戦研究所だけでなく、秋丸機関にも言及するこの「所感」は、最新の研究動向を反映している。元老の政治的な機能を論じる際にわざわざ丸山真男を引用するのは、衒学(げんがく)的と誤解されかねないものの、目くじらを立てるほどのことでもない。 石破「所感」は戦争回避に失敗した原因を五つの観点(憲法・政府・議会・メディア・情報)から「国内政治システム」の機能不全に求めている。文民統制の重要性を確認する一方、国民の生命・財産の保全こそ「実力組織」(戦前の軍隊、戦後の自衛隊)の本務だと強調しているのは、防衛庁長官・防衛相を歴任した首相にふさわしい。 その他の観点も今日的な問題である。これらの教訓をどのように生かすのかが問われている。 植民地放棄論の石橋湛山や「反軍演説」の斎藤隆夫へのリスペクトは、石破首相が自由主義的保守主義者を自任しているからだろう。石破首相は現実主義的な安全保障観に基づく軍事合理主義者でもある。このような保守主義の思想が失われようとしているのであれば、これからの日本の針路は危うい。 石破「所感」の歴史解釈は、さまざまな批判を受ける可能性がある。たとえば今日の研究水準からすれば、斎藤隆夫の「反軍演説」は「反軍」=軍部批判とはいいがたいことがわかっている。 斎藤にとって戦争とは、国家による利益追求の生存競争だった。日中戦争は利益をもたらさないから止めなければならなかった。対する陸軍は、斎藤の戦争観を領土や賠償を求めない「聖戦の本義」に反すると批判したのである。 あるいは帝国憲法体制が崩壊に向かう過程で、天皇が立憲君主の矩(のり)を越えそうになったことはどう解釈すべきか。 さらに言論統制下にあっても、なぜ自発的な民衆の戦争支持(「草の根のファシズム」)が起きたのか。 論点はほかにもある。しかし「所感」に答えがないと批判するのは筋違いだろう。「所感」は「戦後80年の節目に、国民の皆様とともに考えたいと思います」と前置きして本論を展開する。 私はこの呼びかけに応答したいと思う。たとえ「所感」の歴史解釈に不十分なところがあるとしても、あるいは発表のタイミングや形式、発表の政治的な意図・効果・影響などをめぐって、批判すべき点が多くあるとしても、それでもこの1点において、「戦後80年」の今年、石破「所感」を発表したことは、大きな意義があったと考える。 「戦後80年」が過ぎてしまえば、歴史認識をめぐって、無関心に覆われた荒涼たる社会の風景を目にすることになるかもしれない。 そうならないためにも、日本国民の一人ひとりがこの「所感」のテキスト批評をとおして、自律的な歴史観を確立するように願う。(学習院大教授)2025年10月18日 毎日新聞朝刊 13版 4ページ 「近代史の扉-過ち繰り返さぬための呼びかけ」から引用 この記事は歴史の専門家の目から見た「石破所感」に対する評価で、すべての国民にとって一読の価値があると私は思うのであるが、しかし世の中のメディアの「石破所感」に対する反応は冷ややかで、一応報道はしたが、それっきり、というのでは、いささか寂しい気分である。メディアにとっては、退任した首相の「所感」などよりは、始動したばかりの高市政権の動向について「祭り囃子」のようにもてはやすのが「本来の仕事」とでも言うような「姿勢」は、まるで中国大陸を侵略して回る日本軍に付き従って「また勝った」というような報道ばかりしていたあの時代と、あまり変わっていないのではないかという「不信感」を拭えません。

2025年11月03日

-

排除される多様性と非白人 暴力の時代へ向かう米(2日の日記)

アメリカの傍若無人なトランプ政権によって、今やアメリカは暴力の時代へと進みつつあると、順天堂大学特任教授の藤原帰一氏が、10月16日の朝日新聞夕刊コラムに、次のように書いている; アメリカ・ファーストを訴える第2期トランプ政権は国際関係の安定を揺るがしている。だが高関税政策よりも私が衝撃を受けるのは、トランプ政権の下における人種・民族による差別と迫害である。 第一にあげるべきは「不法移民」の国外退去だ。トランプ政権は、憲法で保障されたはずの出生地主義を排除し、「不法移民」の子であれば米国で生まれた場合でも「不法移民」にされてしまった。 さらに移民税関捜査局(ICE)は、重大な犯罪歴のない住民ばかりか、在留資格を持つ人に対しても拘束と強制送還を繰り返している。「不法」であるか否かを問わず捕まえられ、国外に追い出されるのである。 政府への抗議行動が広がるなか、シカゴやポートランドなどでは、州知事の反対を押し切って、海兵隊や他の州の州兵も送り込まれた。法にのっとる警察力の行使は法を顧みない権力行使に変わってしまった。 米国に居住する法的資格のない住民の国外退去だけならこれまでの米国政治と違いはない。住民の拘束と退去の手続きが適法である限り、強制送還が法の支配に反するともいえない。 しかし、「不法移民」の排除は既に米国在留資格を持つ移民一般の排除に広がり、排除される移民のほとんどが白人ではない。トランプ政権の「不法移民」排除は、法の支配に反するばかりでなく、白人ではない米国国民の排斥であり、人種・民族による差別と迫害であると考えるほかはない。 いまに始まったことではない、制度的人種差別は米国政治の特徴だとお考えになるだろうか。この問いに対する私の答えは少し微妙なものだ。 * 親の仕事のために米国に住んだ1960年代の初め、私は日本人であるために小学校でいじめられた。イタリアから来た英語の不自由な生徒も、ユダヤ系の生徒もいじめられた。アフリカ系やヒスパニックの生徒はごく少なかったが、知る限り学校でただ一人のアフリカ系の生徒もいじめられた。 大学院に留学した80年代には国籍や肌の色を意識するようなことが少なかった。それでも小学生の経験のため、米国が人種差別を克服したと思うことはなかった。 90年代中頃、米国に家族で住んだとき、子どもたちがいじめや差別を受けているように見えなかった。私の目に見えないところで何が起こっているのかわからないという恐れはあったものの、米国は変わったかもしれないと思ったのはその時だ。バラク・オバマが大統領に当選したときにはここまで変わったのかと驚いた。だが、ほんとうに変わったのか、差別は続いているのではないかという小さな疑問も胸の中に残っていた。 いま振り返ると、オバマ政権の誕生は人種・民族による差別が米国で拡大するきっかけを与えた。大統領となる前のトランプがオバマはケニア人だと主張し続けたことはよく知られている。このまま移民を受け入れれば国民の多数派が白人から非白人に置き換えられてしまうのではないか。この「置き換え」理論、あるいは「置き換え」の恐怖が、「不法移民」排除を支えていった。 * 人種、性別、民族、宗教の違いを乗り越えた社会の表現として「多様性・公平性・包摂性」、頭文字を取ってDEIと呼ばれる規範原則があるが、トランプ政権の下ではDEIは排除すべきものとなった。連邦政府人員削減の過程でもDEIに基づいて雇用されたと見なされた職員がターゲットとされた。 DEI排除は、人種・性別・民族・宗教の多様性の排除であり、白人の男性の持つ力の復活にほかならない。オバマ政権誕生から16年を経て、米国は白人優位と男性優位を公然と認める社会に変わった。 ケネディ政権のころの63年、アフリカ系の作家ジェームズ・ボールドウィンはその著書「次は火だ」で、人種対立の放置は暴力を招くと訴えた。ボールドウィンの表現を公民権運動の急進化、アフリカ系国民による白人に対する暴力という意味にとってはならない。公民権運動の活動家メドガー・エバーズ、マルコムX、そしてキング牧師が殺されたことからわかるように、60年代後半の米国では公民権拡大を排除する白人の暴力が公民権運動の急進化と同時に展開した。 多様性、公平性、包摂性は空疎なかけ声ではない。社会における多様性を排除すれば法の支配の後退と政治の暴力化が避けられないからだ。現在の米国は、ちょうど歴史を逆回しにするように、60年代後半の暴力と荒廃に向かっている。トランプ政権の下で、米国は自分の首を絞めようとしている。(順天堂大学特任教授・国際政治)2025年10月15日 朝日新聞夕刊 4版 2ページ 「時事小言-暴力の時代へ向かう米」 トランプ政権は国内の生活困難を抱えたラストベルトの労働者たちを救済するようなことを言って票を集めて大統領になったのに、労働者救済よりも貿易赤字の解消の方が先とばかりに、アメリカに物資を輸出してくる世界中の国々に法外な高関税を課したために、アメリカが輸入する食料品が軒並み値上がりし、そうでなくても困窮した生活をしていた労働者たちは、ますます生活苦に追い込まれる羽目になっている。一年前にトランプに投票したアメリカ人の中には、間違った投票行動を悔いている人もいるかも知れないが、今のところその数はあまり多そうには見えない。トランプ氏の横暴な態度に「王はいらない」とのスローガンで全米のあちこちで「反トランプ」集会が開かれたというニュースもあったが、トランプ氏は「次のそんな集会があったら、州兵を出動させる」などと物騒な発言もしており、呆れた時代になったものである。しかし、「移民を認めない」などと言っても、もともとアメリカ大陸にはインディアンと(これも白人が勝手につけた呼び名)言われる人たちが住んでいたのであり、トランプ氏も4代か5代遡れば自分たち一族も、パスポートも持たずにやってきたれっきとした「移民」だったのであり、今さら、後から来たというだけの理由で「違法だ」などというのは、人間として甚だ僭越な態度と言わざるを得ません。

2025年11月02日

-

国策誤り植民地支配と侵略、アジア諸国に損害と苦痛(1日の日記)

元首相・村山富市氏の訃報が報道された翌日の東京新聞は、村山氏が現役の時に発表した戦後50年の「村山談話」を、全文再掲載したのであった; 先の大戦が終わりを告げてから、50年の歳月が流れました。今、あらためて、あの戦争によって犠牲となられた内外の多くの人々に思いを馳(は)せるとき、万感胸に迫るものがあります。 敗戦後、日本は、あの焼け野原から、幾多の困難を乗りこえて、今日の平和と繁栄を築いてまいりました。このことは私たちの誇りであり、そのために注がれた国民の皆様1人1人の英知とたゆみない努力に、私は心から敬意の念を表わすものであります。ここに至るまで、米国をはじめ、世界の国々から寄せられた支援と協力に対し、あらためて深甚な謝意を表明いたします。また、アジア太平洋近隣諸国、米国、さらには欧州諸国との間に今日のような友好関係を築き上げるに至ったことを、心から喜びたいと思います。 平和で豊かな日本となった今日、私たちはややもすればこの平和の尊さ、有難(ありがた)さを忘れがちになります。私たちは過去のあやまちを2度と繰り返すことのないよう、戦争の悲惨さを若い世代に語り伝えていかなければなりません。とくに近隣諸国の人々と手を携えて、アジア太平洋地域ひいては世界の平和を確かなものとしていくためには、なによりも、これらの諸国との間に深い理解と信頼にもとづいた関係を培っていくことが不可欠と考えます。政府は、この考えにもとづき、特に近現代における日本と近隣アジア諸国との関係にかかわる歴史研究を支援し、各国との交流の飛躍的な拡大をはかるために、この2つを柱とした平和友好交流事業を展開しております。また、現在取り組んでいる戦後処理問題についても、わが国とこれらの国々との信頼関係を一層強化するため、私は、ひき続き誠実に対応してまいります。 いま、戦後50周年の節目に当たり、われわれが銘記すべきことは、来し方を訪ねて歴史の教訓に学び、未来を望んで、人類社会の平和と繁栄への道を誤らないことであります。 わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私は、未来に誤ち無(な)からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫(わ)びの気持ちを表明いたします。また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧(ささ)げます。 敗戦の日から50周年を迎えた今日、わが国は、深い反省に立ち、独善的なナショナリズムを排し、責任ある国際社会の一員として国際協調を促進し、それを通じて、平和の理念と民主主義とを押し広めていかなければなりません。同時に、わが国は、唯一の被爆国としての体験を踏まえて、核兵器の究極の廃絶を目指し、核不拡散体制の強化など、国際的な軍縮を積極的に推進していくことが肝要であります。これこそ、過去に対するつぐないとなり、犠牲となられた方々の御霊(みたま)を鎮めるゆえんとなると、私は信じておじます。 「杖(よ)るは信に如(し)くは莫(な)し」と申します。この記念すべき時に当たり、信義を施政の根幹とすることを内外に表明し、私の誓いの言葉といたします。2025年10月18日 東京新聞朝刊 12版 4ページ 「歴史に学び、不戦の決意を」から「村山談話 全文」を引用 この「村山談話 全文」を掲載した隣のスペースには、平成最後の終戦記念日に東京新聞記者が村山氏にインタビューした記事も再掲載されており、その記事の中で村山氏は「戦後50年談話」を準備するときに、下書きを橋本龍太郎氏にも見てもらって意見を聞いたところ、橋本氏は「この文章だと『敗戦』と『終戦』と二つの表現が混在している。どっちか一つにしたほうがいいんじゃない?」と言われた。それで「あんたは、どっちがいいと思う?」と聞いたら「『敗戦』がいいと思う」と言うので、「うん、ワシもそう思うな」というような会話があったというエピソードを披露している。30年前の自民党には、社会党員と話が通じる議員がいたのだなあと、つくづく考えてしまいました。

2025年11月01日

-

国勢調査への理解、深めるには(31日の日記)

今年は5年に一度の国勢調査の年であったが、その調査の実態について、朝日新聞記者の山田暢史氏は17日付け同紙夕刊コラムに、次のように書いている; SNSを通じた匿名・流動型犯罪グループによる強盗などの事件が全国で相次ぐ。特殊詐欺による被害も連日報道され、世知辛い世の中だ。 国内に住んでいる全ての人・世帯を対象に、5年に1度行われる国勢調査の現場を取材した。見知らぬ人への警戒心や、プライバシー意識の高まりによって、人同士のコミュニケーションが希薄になっていると肌で感じた。 回答は法律で義務づけられ、調査した結果は、福祉や生活環境整備、災害対策など様々な行政の施策に活用され、民間企業や研究機関でも広く活用される。回答はネットや郵送でも可能だが、調査員が全世帯を訪問し、回答を依頼するのが原則だ。 9月下旬に同行取材した埼玉県川口市の男性は調査書類を青いバッグに入れ、担当する地区の一軒一軒を訪ねた。昼間は留守宅が多く、オートロックのマンションも増え、住民に接触すること自体が難しいという。 さらに運良く、住民に接触できる機会があっても、調査への理解が十分に浸透しておらず、インターホン越しに「忙しいので、結構です」「面倒なので」などと冷たい反応が返ってくる。訪問先では「不審者だ」と警戒され、居留守や、心ない言葉で罵倒されたこともあったという。 調査員が苦労しているのは、特定の地域に限ったケースではない。調査員は全国で約60万人に上り、SNSでは現役の調査員とするアカウントから「もうやりたくない」「しんどい」などという投稿が相次ぐ。 調査員の多くは、地域の町会や自治会からの推薦や、公募で集まった人たちだ。ただ、精神的な負担の大きさも一因となり、なり手不足も深刻で、自治体の職員が休日出勤し、対応した例もあった。現在の調査方法について、限界を指摘し、省力化や改善を求める声を取材で多く聞いた。 私も自宅で調査員から書類を対面で受け取った。世帯の人数によって追加の書類を渡されることがあると知っていたが、実際に「家族の人数」を尋ねられると、少し戸惑いを感じた。次回の調査にむけ、見知らぬ人への警戒心や、プライバシー意識が高まることはあっても、その逆は考えづらい。 調査への理解を深めるためには、どうすればいいのか。取材を終えた今も、解決策が見えないが、少なくとも対面調査は限界を迎えている。(東京社会部) *<やまだ・のぶふみ> 埼玉県出身で、2014年入社。東京社会部では、春から主に農林水産業を担当する。国勢調査員の苦労や悩みを聞きながら、自分自身の地域とのつながりの薄さを反省した。調査はウェブで回答した。2025年10月17日 朝日新聞夕刊 4版 7ページ 「取材考記-国勢調査への理解、深めるには」から引用 私も、前回に引き続いて今回も調査員を引き受けることになって3カ所の調査区を担当した。3カ所のいずれも、マンションだけの地区で、オートロックが働いているから調査対象の世帯の人と面談は一切出来ず、只々ドアの前の郵便受けに封筒入りの調査票を入れるだけの「作業」で、調査対象の住民とは一言の言葉も交わす場面はなく、終わってから市役所に提出する「調査票」も「住所、マンション名、部屋番号」を記入するだけで、どの世帯の家族は何人かというような情報は一切無しで提出した。調査対象世帯に回答用の調査票を配布してから2週間後に、調査員が作成した地図(概要図)と調査票を市役所に提出すると、その場で「あなたの担当地区の回答はこのとおりです」と説明を受けて、回答率は約7割で、その中の1軒は一部屋に2世帯居住しているとの連絡が当人から市役所にあったので、追加の調査票を市役所から郵送したとのことだった。そして、未回答の30%の世帯の世帯に「早めの回答」を促すパンフレットを受け取って、翌日配布を終了し、調査員の仕事を完了したのであった。今どきは、主婦だからと言って一日中家の中にいるというのは希なケースで、みんな昼間は仕事をもって働かないと生活が成り立たない時代なのだから、「調査員が全世帯を訪問して面談し、回答をお願いする」などという実行不可能な記述の法律は、改正するべきだと思います。

2025年10月31日

-

「金魚のコバン雪」撤回(30日の日記)

国庫から政党助成金を支給する代わりに、近い将来企業献金は廃止しましょうという30年前の与野党合意を一顧だにしない自民党にしびれを切らした公明党が、ついに自民党との連立政権から離脱したことについて、元文科官僚の前川喜平氏は、12日の東京新聞コラムに、次のように書いている; 昨年3月10日の本コラムで僕は、戦闘機の輸出解禁に反対しない公明党を「金魚の糞」「コバンザメ」「下駄の雪」をもじって「金魚のコバン雪」と呼んだが、撤回する(お詫びはしない)。 10日に高市早苗自民党総裁に連立解消を伝えた後、斉藤鉄夫代表や西田実仁幹事長がテレビで話すのを見たが、なんだか長年の便秘が解消したような(失礼、譬(たと)えが下品だった)胸のつかえが取れたような晴れ晴れした顔をしていた。 この四半世紀、自公連立政権が進めたのは、格差を広げる新自由主義政策とアベノミクス、福祉切り捨て、国家主義教育政策、近隣諸国と対立する外交、米軍と一体の軍事大国化、安保法制などの違憲立法、学問や報道の抑圧などの悪政だ。「福祉、教育、平和の党」という公明党の表看板とは正反対の政治だった。 金魚が死にそうなので糞が切れたのか、オコボレがなくなったから見捨てたのか、下駄がすり減ったので雪が落ちたのか、いずれにせよこれ以上自民党と一緒だと危ないと考えたのだろう。 僕の現役官僚時代の印象では、公明党には真面目で温厚な人が多い。中でも斉藤代表はとびぬけて柔和で謙虚で信頼できる人物だ。「公明な政治」という立党の理念に戻って出直してほしい。晴れて野党となった公明党。まずは自民党との連立解消を祝福したい。(現代教育行政研究会代表)2025年10月12日 東京新聞朝刊 11版 15ページ 「本音のコラム-『金魚のコバン雪』撤回」から引用 この記事が言うように、元々公明党は「福祉、教育、平和の党」だったはずなのに、連立政権とは言え専守防衛の自衛隊を海外派遣したり、集団的自衛権行使も合憲だという憲法無視の閣議決定を認めたり、勝手に生活保護の支給額を切り下げて裁判所から「違法であり無効だ」との敗訴の判決が出たりする事態に、よく我慢して連立を維持していられるものだと思ったものでしたが、そんなムリをしている間に徐々に支持率は低下し、選挙のたびに議席数も減らし、これ以上は無理は出来ないとの判断に立ち至ったものと思われますが、よく今まで我慢してきたものだと思います。自民党と連立した間に失った「信用」を取り戻すには、またかなりの時間を要するのではないでしょうか。

2025年10月30日

-

バーニーが町にやって来た(29日の日記)

トランプ大統領がアメリカの国内外で派手な立ち回りを演じている一方で、地道に民主党の支持回復のために活動するバーニー・サンダース上院議員について、中央大学教授の目加田説子氏は、12日の東京新聞コラムに、次のように書いている; 雄大な山々を抱く米国のウェストバージニア州。80年近く、固い民主党支持だったが、トランプ大統領の登場とともに全米で2番目に共和党支持が高い州に転じた。炭鉱業などの産業の衰退で、失業者が増えて生活基盤が悪化する中、石炭を復活させるというトランプ氏の約束に希望を託したのだ。 その共和党の牙城に、民主党の中でも「左派」「社会主義者」と呼ばれるバーニー・サンダース上院議員(バーモント州選出)が訪れ、地元民とタウンミーティング(町の集会)を重ねた。84歳にして全米各地を精力的に駆け回る活動の一環だ。 「私たちは、全ての人々に医療を権利として保障していない地球上で唯一の先進国だ」「医療事情を話ししてほしい。今、どうなっている?」。バーニー氏がそう語りかけると、聴衆の女性が「慢性疾患で麻痺し回復はしているが、専門医のところまで(車で)2時間かかる。新しい専門医を紹介してもらうまでは半年待ち。ここで健康を維持する手段はない」と窮状を訴える。 場所を変えて、少人数でお茶を飲みながらの談笑。住民の不満がそこでも噴出する。「私は保守寄り無党派で前回はトランプに投票した。でも、今は同意しない」「みんな生き延びられない。フードバンクを開けば長蛇の列ができる。状況は悪化している」 ◇ ◆ ◇ 1世紀以上前、同州で炭鉱労働者が立ち上がったことが全米炭鉱労働者組合を築くきっかけとなり、8時間労働制や有給・週末休暇を勝ち取ることにつながった。その労組を支持基盤にしてきた民主党は、炭鉱が衰退すると町を見限り、新規産業の資金と郊外票獲得に転じた。そこに登場し「石炭産業は復活する」と豪語して支持を広げたのがトランプ氏だ。しかし、言葉は空約束にとどまっている。彼の看板法案では5万人以上の州民がメディケイド(低所得者向け医療扶助制度)から除外され、州内の病院は閉鎖の危機にひんし、10万人近い人たちが食糧支援を受けられなくなるとの試算もある。幸福度指数に関する調査で、ウェストバージニアは全米50州の中で最下位だ。 集会で質問に立った若者が「進歩的で労働者階級の政策を受け入れさせるにはどうすればいいんだ?」と問うと、バーニー氏は「君が先頭に立つんだ。人びとが民主党を見限ったのは、民主党が彼らを見限ったからだ。だから取り戻せ。頼むぞ。奪い取れ」と返し、大歓声が上がった。 ◇ ◆ ◇ 注目されているのが、来月4日に実施されるニューヨーク市長選だ。支持率トップを走るのは、ウガンダ生まれのゾーラン・マムダニ氏、33歳。自称「民主社会主義者」で資本主義に疑問を投げかける同氏は、インフレで市民の4人に1人が貧困に陥っている窮状の立て直しをかなり急進的な政策で実現すると訴えている。仮に市長となれば、同市初のイスラム教徒かつインド系米国人、そして最年少の市長となる。来年の中間選挙への影響も気がかりなトランプ氏は、マムダニ氏を「狂った共産王義者」と批判し、ニューヨーク市に対する予算配分の停止をちらつかせている。 しかし、米国内でトランプ氏に対する不満のマグマが臨界点に達するのは早いかもしれない。2025年10月12日 東京新聞朝刊 11版 4ページ 「時代を読む-バーニーが町にやって来た」から引用 「これからは石炭の時代ではない」と言ってウェストバージニア州の労働者を見捨てた民主党も問題だが、斜陽産業からうまく転職することが出来ずに苦しむ労働者たちを見て「こいつらを騙すのは簡単だ」とばかりに「石炭は復活する」などと出来もしない空手形を出すトランプ氏も、問題です。トランプ氏の破天荒な行動を見るにつけ、この政権がアメリカと世界が抱える諸問題を円満に解決できるような要因は、何一つ見当たらないどころか、民主党政権が必要に迫られて設置した国内の政府出先機関を次々と廃止して、上の記事にあるような困窮する米国民は増える一方で、アメリカ中に「反トランプ」のデモが始まると、大統領令で州兵を出動させて威嚇するなどという事態になっている。2度めの「南北戦争」が始まる前に、サンダース議員の努力が実って、アメリカに「法の支配」を尊重する政権が誕生することを願って止みません。

2025年10月29日

-

裏金不問では変われない(28日の日記)

自民党が新総裁に高市早苗議員を選出したことをメディアはどのように報道したのか。ジャーナリストの古住公義氏は、12日の「しんぶん赤旗」に、次のように書いている; 自民党総裁選の結果、高市早苗・前経済安全保障担当相が新総裁に選ばれました。自民党は参院選大敗について裏金問題が「不信の底流」にある、と総括し、総裁選も「#変われ自民党」がスローガンでした。しかし12日間の選挙戦のテレビ報道は「政治とカネ」の問題を掘り下げませんでした。 その中で、「報道特集」(4日、TBS系)は出色で、自民党の元党員の声を紹介していました。離党した元若狭町議は「今回の参議院選でも負けた原因は政治資金をちゃんと釈明しないこと。うやむやにして謝って済むという問題ではない」と話します。福井県では総裁選投票権を持つ党員・党友が前年比で1209人減、全国では14万人減だといいます。元自民党事務局長は、さまざまな課題で結果を出せなければ最後の総裁選になる可能性も指摘しました。 「サンデーモーニング」(5日、TBS系)では、フォトジャーナリスト・安田菜津紀さんが「(女性初の首相が誕生したとしても)ジェンダーやセクシュアリティーに関わる政策が進まないのであれば喜ばしい状況とは思わない」と発言。安田さんは総裁選で高市氏の排外的なメッセージが拡散されたことへの責任も問いました。 「羽鳥慎一モーニングショー」(6日、テレビ朝日系)でも猿田佐世弁護士が「高市さんは選択的夫婦別姓に後ろ向き」と指摘しました。 「女性初」を強調する国内メディアと比べ、海外メディアは冷静です。「サタデーステージヨン」(4日、テレビ朝日系)によれば、アメリカCNNは「彼女は保守派の国家主義者であり、イギリスーサッチャー元首相を尊敬する人物にあげている」と報じています。 高市氏は改憲・夕力派です。裏金問題も不問に付しています。メディアは国民の代弁者として権力と対じする報道姿勢を貫いてほしいです。(こすみ・ひさよし=ジャーナリスト)2025年10月12日 「しんぶん赤旗」 日曜版 31ページ 「メディアをよむ-裏金不問では変われない」から引用 「裏金不問では変われない」とは、まったくその通りです。そして、自民党は総裁を新しい人に変えれば、「刷新」感が演出できて、それで国民は「自民党は生まれ変わった」と信じるであろう、まして女性を総裁にすれば、その「刷新感」も百倍の効果を発揮するはず、というのが自民党の作戦であり、また、自民党の本音は「裏金問題を徹底追求して、クリーンな政党に生まれ変わろう」などということは、これっぽっちも考えておらず、「裏金問題」は1ミリも変更することなく、如何にして「完ぺきに生まれ変わった政党」を演出できるか、その点にのみ全精力を注ぎ込んだ、というのがこの度の「自民党総裁選挙」であったわけです。そして、日本のメディアはそのような「自民党の真実」を突き止めて批判するなどという姿勢は皆無で、ただ単に「権力者」である自民党の「ちょうちん持ち」役に徹して、「日本初の女性首相」などと馬鹿みたいなハシャギかたをする始末で、「真実の報道」からはかなりズレた姿となっているのを見ると、この国はもう一度、80年前の「悲劇」を再体験しないと目が覚めないのかも知れないと思う今日この頃です。

2025年10月28日

-

ワークライフバランス(27日の日記)

女性で初の日本の首相になった高市早苗氏の「ワークライフバランスを捨てる」発言について、文筆家の師岡カリーマ氏は、11日の東京新聞コラムに、次のように書いている; 20世紀半ばにカナダの首都オタワの市長だったシャーロット・ウィトンは、「女は何をしても男の倍うまくやって初めて男の半分の評価を得られる。幸い、それは難しくない」と言った。女に対する評価基準は男より厳しい。これは今も日本、特に政界には当てはまりそうだ。石破氏も岸田氏もできなかったことを高市氏ができなければ、「やはり女には無理だった」で片付けられる可能性は十分ある。 「ワークライフバランスという言葉を捨て、働いて働いて・・・」。自民党の高市新総裁の言葉が波紋を呼んだ。職場でも部活でも身を粉にするのが美徳とされ、過労問題を抱える社会で、この発言は配慮が欠けていたとの意見には同感だが、中高年男性が大半を占める党員の前に立った時、稼働前から自己犠牲を高らかと宣言する必要性を高市氏に感じさせた根強い男社会を鑑みずに彼女だけを責めるのは、やや不当なような気もする。 高市さん、私はあなたの政治的信条にも党人事にも賛同しませんが、体を壊してほしくはありません。心身の健康維持に必要なライフを犠牲にするより(ただ靖国参拝だけは当分我慢してほしいものです)、富裕層でない全国民が切望しているワークに集中し、あなたはやりたくても多くの国民がやらないでほしいと思っている政策は棚上げして、浮いた時間で休んでください。(文筆家)2025年10月11日 東京新聞朝刊 12版 17ページ 「本音のコラム-ワークライフバランス」から引用 この記事は、高市氏の政治思想には賛同しないけれども、同じ女性としては元気で活躍してほしいとでもいいたいのかも知れないが、「・・・体を壊してほしくはありません」などと過剰に心配してあげる必要はないと思います。得てして日本人は、人の上にたったと自覚した途端に「さあ、がっんばろう」「死んでも祖国を守りきるぞ」などと調子の良いことを言いがちですが、それはあくまでも「口先だけ」であって、そういう調子の良いことを言ってる本人は、まったくそういう自覚はもっていないというのが通例です。その良い例が戦時中の「特攻隊作戦」で、広島や九州の基地から数千人の若い特攻隊員に戦地で敵艦に激突して死ぬことを「命令」した将校たちは、自分の命令で数千人の兵隊を死なせておきながら、自分は敗戦後、涼しい顔で生き残り、90数歳まで生き延びた事例も少なくないという事実があるのですから、私たちは同じ過ちを繰り返さないためにも、高市氏の危険な発言は、徹底批判をしていかなければならないと思います。

2025年10月27日

-

政治とカネ、軽視の果て(26日の日記)

長年続けてきた自公連立政権から公明党が離脱することについて、11日の東京新聞は次のような解説記事を掲載した; さまざまな意見の対立を乗り越え、「風雪に耐えた」自民、公明両党の連立が26年の歴史に幕を下ろす。国民の政治不信を高めた「政治とカネ」問題の深刻さを理解せず、公明が求める派閥裏金事件の全容解明や企業・団体献金の見直しを軽んじてきた自民の姿勢が招いた必然の結果だ。 自民の高市早苗総裁は就任早々、「クリーンな政治」を売り物にする公明の神経を逆なでしてきた。執行部人事に当たり、派閥のパーティー券収入を政治資金収支報告書に記載しなかった「裏金議員」の代表格で、政策秘書が立件された旧安倍派の萩生田光一氏を幹事長代行に起用。既に党の処分が済み、選挙での審判も受けていることに加え、「全員で働かなきや党が回らない」という、国民の理解が得られそうにない理由をつけて、正当性を主張した。 就任早々、公明から政治献金の受け皿を絞り込む改革案をのむよう強く迫られても真剣に取り合わず、「そっちの方がチェックが働かないんじゃないか」と疑問視。10日の党首会談では検討する意向を示したものの、当座しのぎの場当たり対応であることは見透かされていた。 連立離脱に伴い、公明は野党と政策本位で連携できる立場となった。自民が否定的だった企業・団体献金の規制強化が実現する可能性も出てきた。新たな政権の枠組みはなお見えず、政局が流動化しかねないが、その中でも政治への信頼回復に向けて取り組むことこそ、各党の責務だ。(生島章弘)2025年10月11日 東京新聞朝刊 11版 1ページ 「【解説】政治とカネ、軽視の果て」から引用 公明党は元々、発足の当初から平和主義を標榜し憲法9条を大切にすることを訴えて議席を獲得してきた政党だったから、よくあの自民党と提携する気になったものだと、私は呆れてましたが、今ごろになって「離脱」といっても、ちょっとタイミングが遅すぎたのではないかと思います。連立政権の中に公明党が存在することによって自民党の右寄り路線にブレーキを掛ける効果があるかのような論調はありましたが、安倍政権が「自衛隊の集団的自衛権の行使は合憲」などという愚かな閣議決定を阻止するためにこそ、公明党は「連立離脱」を宣言するべきだったと思います。そのタイミングを失ってズルズルと自民党路線に引きずられて、その結果自らの議席数を減らしたのは、自業自得であり、これからしばらくの間は「茨の道」を行くことになると思いますが、なるべく早く平和主義勢力として力を発揮する存在になってほしいと思います。

2025年10月26日

-

討論する文化、欠ける日本(25日の日記)

立候補者が一堂に会して何回も開かれた討論会が一向に盛り上がらなかった自民党の総裁選挙について、仏リベラシオン紙特派員の西村カリン氏は、9日の朝日新聞で、次のように述べている; 今夏以降、石破茂首相の退陣を求める「石破おろし」の動きが自民党内で活発になっていた時期に、首相官邸周辺で「石破辞めるなデモ」が行われていました。多くの人たちは、自民党を支持する人たちではなく、野党を支持していた左の人たちでした。 彼らからすると、石破首相は自分たちの支持する政党の政治家ではありません。けれども、ほかの自民党の指導者よりも「まし」だと思い、デモをしたのでしょう。 積極的に支持はしなくても、「より悪くない」という選択をするという判断は重要です。現実の政治においては、そういう判断をすることも時には必要でしょう。民主主義では当然のことではないかと思います。 もちろん、すべての民主主義の政治はそれぞれの課題や問題を抱えています。私の母国、フランスでも、極右勢力が政権を握るよりは良いだろうという判断を重ねた結果、前例のないむちゃくちゃな状態に陥っています。 ただ、政策や政治に関する判断をし、選択をするために決定的に重要で、日本の政治と社会に欠けていると痛感していることがあります。それは、討論をする文化です。 自民党総裁選を見ていても、5人の候補が出て、高市早苗氏が選ばれましたが、深い討論の結果だったでしょうか。女性初の総裁だと報道されていますが、彼女が社会の「ガラスの天井」を破るためにどこまで力を尽くしてきた政治家なのか伝わってきません。 当選直後、「ワーク・ライフ・バランス(WLB)という言葉を捨てる」と言って物議を醸しました。世界中の女性たちが何百年もかけて社会進出し、男女を問わずに様々な選択肢のある働きやすい社会をめざし、各分野でガラスの天井を破ってきたのです。本来なら、こうした考え方の人物であることが、総裁選の深い討論を通じてもっと伝わるべきだったのではないでしょうか。 実際、このテーマに限らず候補者同士が議論を深める場面はほぼありませんでした。討論会が何度も開かれていましたが、お互いに異論を戦わせることのない「発表会」の連続でした。 意見の違いや、相手が間違っていると思ったことについて取りあげるのが討論です。国民の前で討論をする文化がなければ、その柱がない状態で何かを正しく選ぶことはできないはずです。(聞き手・池田伸壹) *<にしむら・カリン> 1970年、フランス生まれ。ジャーナリスト。元AFP通信東京特派員。著書に「フランス人記者、日本の学校に驚く」など。2025年10月9日 朝日新聞朝刊 13版S 13ページ 「耕論『よりマシ』という選択-討論する文化、欠ける日本」から引用 自民党総裁選挙の討論会が盛り上がらないことを取り上げて議論する記事が、あまり見当たらなかった中で、朝日新聞がこのように取り上げると、何か新鮮なイメージを感じて「さすが朝日」という印象を持つのですが、この記事のように、「討論する文化が欠落しているのが日本の特徴だ」とでも言いたげな主張には、クビを傾げたくなる気分です。私が思うには、総裁選の討論会が盛り上がらなかったのには、原因があると思います。その原因とは、自民党が全体として世論の批判を受けて議席を減らした原因について、党として「裏金問題の徹底追求」を怠り、どの議員のケースも責任は議員本人ではなく秘書にあると誤魔化して、そもそもの原因である企業献金はまあ、これまでどおり今後も継続するという、「真相究明と原因除去」を求める世論に対し、徹底的に誤魔化して知らん顔をする、という欺瞞を犯しているという「自覚」が、どの候補者の脳裏にも存在し、そのため「下手なことを発言して収拾の付かない事態になることだけは避けたい」との認識が強く作用したため、すべての候補者が発言を慎んだ、というのが真相だったと思います。したがって、この記事が結論で書いているように、このような「討論会」では、何かを正しく選ぶことは出来ずに終わったのが、今回の自民党総裁選挙だったわけで、自民党は遠からず次の重大問題にぶち当たることになる運命だと思います。

2025年10月25日

-

内輪への甘さ、政治の信頼損なう(24日の日記)

自民党の総裁選挙に勝利した高市早苗議員の発言に不安を感じる読者の投書が、9日の朝日新聞に掲載された。投書は、次のように訴えている; 高市早苗さんが自民党の新総裁に選出されました。比較第1党の党首になられたことに祝意を表します。ですが、総理大臣になった場合の危惧を、高市さんの労働観と政治倫理の観点から感じています。 「馬車馬のように働いていただく」「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる」との総裁選後の発言は、国が推進する働き方改革に逆行し、個人の多様な生活を軽視しているように受け取れました。 この価値観が国政に反映されれば、国民に対して「生活を犠牲にして働くのが美徳」というメッセージになりかねず、心身の健康などを脅かすのでは、と不安を感じます。 そして政治倫理です。国民に厳しい規律を求める発言を過去にしていた一方、「裏金事件」に関与した議員の要職起用を排除しない姿勢は、いわばダブルスタンダードです。 「ルールを守らない自民党議員」に甘い対応をとることは、国民全体の奉仕者としての適格性に大きな疑問を投げかけます。それは公権力の私物化や公正さの欠如につながり、政治への信頼を決定的に損なうかもしれません。そうした不安が杞憂(きゆう)に終わることを心から願っています。2025年10月9日 朝日新聞朝刊 13版S 12ページ 「声-内輪への甘さ、政治の信頼損なう」から引用 この投書を読んで「正に、その通りだ」と共感した読者は多いと思います。高市氏の発言を聞いていると、まるで我々が子どもの頃の大人が盛んに言っていた「あの発想」と全く同じ価値観から出てきた「言葉」でありスローガンであることを、私たちは直感的に理解出来ます。今どきの若い人たちには知る由も無いことかも知れませんが、昔の大人は何かあるとすぐに「みんなで頑張ろう」的な、前向きな発言をすることによってその場の空気を盛り上げる、という「手」をよく使ったものでした。そんな安易な発想で「その場の空気を盛り上げ」て、何十年も経済成長に励んで、その間、労使交渉がまともに機能していた間はうまく社会が回って、「一億総中流」と言われた時代もありましたが、いつの間にか「経済成長」の「果実」は経営者側に全部吸い取られる事態となり、労働者側は只々「馬車馬のように働かされるだけ」で、弱音を吐くと振り落とされる時代になりました。振り落とされまいと必死で働いて、過労死する労働者が出る事態となり、それではいけないというので出てきたのが「ワーク・ライフ・バランス」という働き方のルールです。そういう庶民の生活の実態や歴史など、高市議員はまったく無関心で、首尾良く総裁選に勝利したというので、後先は考えず、取りあえず大昔に聞いた「みんなで頑張ろう」的な発言をするのは、あまりに軽率というものでしょう。その上、同僚議員の不祥事には、公明党の要請などはまったく眼中になく、「とにかく全員に働いてもらいます」などとダブルスタンダード丸出しでは、「もう、これ以上はつきあっていられない」と見限られたのも当然の帰結というものだと思います。こういう政治家がトップではろくなことはないのは明白です。なるべく早く、よりマシな政権にバトンタッチするのが国のため、国民のためだと思います。

2025年10月24日

-

内向き自民 総裁選に見た、派閥回帰の兆し(23日の日記)

自民党の総裁選挙を現場で取材した朝日新聞記者の高橋杏璃氏は、麻生派以外は解散して生まれ変わろう(?)とする自民党の実態が、どのように見えたのか、8日付け同紙夕刊に、次のように書いている; 「論戦が論戦ではない。誰も何も言わないからつまらない」。自民党総裁選の期間中、ある閣僚はこんな感想を漏らした。 今回の総裁選は総じて盛り上がりに欠けた、との声は党内に少なくない。各候補が「自身がもっとも総裁にふさわしい」と思うのであれば論争も深まるはずだが、討論会では「党内融和」を意識し、相手の回答への同調が目立った。 衆参両院で少数与党に陥った自民は、1955年の結党以来の危機的な状況にある。論戦で露呈した「内向き姿勢」は、党内外への積極的な発信で党勢回復を目指すことを諦め、比較第1党の地位を守れればいいとの意識の表れに映った。 主体性の無さが目立ったのは候補者だけではない。自身の1票を手放し、「派閥領袖(りょうしゅう)が選んだ人に投じる」と語る国会議員もいた。そんな議員たちに、ポストをちらつかせて自陣営に引き込む政治手法は効果があったに違いない。 さらに見えてきたのは、裏金問題をきっかけに決別を宣言した「派閥」への回帰の兆しだ。 私が取材を担当した小林鷹之元経済安全保障相。小林氏の古巣である旧二階派の所属議員もいたが、無派閥の中堅・若手議員も集まった。世代による切り分けの是非は別として、50歳の小林氏を同年代が支えようとする姿は、「脱派閥」の政策集団を模索する一例に思えた。 しかし、その固まりを大きくしようと実力者との接点を探る段階で雰囲気が変わり、徐々にトップダウンの票集めも目に付くようになった。陣営に身を置いた一人は「ベテラン議員に言われたからやっている。小林氏と話したことはほぼない」と打ち明けた。 自民は、裏金問題を受けて改定したガバナンスコードで、政治資金を集め、人事権を有する旧来型の派閥を禁じ、あくまで政策研鑽(けんさん)に取り組む集団へと脱皮をはかる方針を掲げた。 多数決がものを言う政治の世界。政策や理念に共感する仲間を集め、論争を通じてよりよい政策立案につなげる姿勢は理解できる。 しかし、「党内融和」を口実に内向きな議論に終始した総裁選から、そうした姿勢はうかがえなかった。政界のしがらみと無縁ではいられない振る舞いは、なお派閥がそこにあるかのように感じた。 自民は最大の権力闘争とされる総裁選をきっかけに先祖返りするのか。裏金問題の教訓が絵に描いた餅とならないか、注視したい。(政治部) *<たかはし・あんり> 2018年入社。政治部4年目だが外務省担当が長く、自民党総裁選の取材は初めて。政策の決定過程を追う省庁取材と違い、議員同士の好き嫌いや利害関係が複雑に入り組む政局取材には、いまだなじめずにいる。2025年10月8日 朝日新聞夕刊 4版 7ページ 「取材考記-総裁選に見た、派閥回帰の兆し」から引用 総裁選に立候補した議員が全員一同に介して討論会を開いては見たものの、論戦は少しも盛り上がらず、誰かが何かを言っても、周りはただ頷くだけで、下手なことを口走って突っ込まれたのでは口を利いただけ損をするとでも考えていたのかも知れませんが、盛り上がらない討論会は落ち目の自民党を象徴する「現象」だったのではないかと思います。そうして決まったのは、まだ残っていた「麻生派」会長の鶴の一声で指名された高市早苗議員であったのは、正に「落ち目」を象徴する事態であり、翌日には公明党が連立政権を離脱することを宣言してしまい、結局、自民党は維新の会と統一会派を組んで高市議員を総理大臣にするという「道」を選択し、公明党と組んだ「保守中道路線」から「極右路線」へと性格を変えたわけで、それでも日本の財界は自民党を経済支援するつもりなのかどうか、戦前の大日本帝国が「極右侵略」路線で国を滅ぼす大失敗をした教訓については、どう思っているのか、今まさに日本は曲がり角に差し掛かっていると思います。

2025年10月23日

-

英は廃棄へ プルトニウム生産、説明が必要(22日の日記)

原子力発電に使用した使用済み核燃料からプルトニウムを取り出してもう一度原発の燃料にするという技術の開発は、世界の原発保有国が取り組んで来た事業であったが、原発先進国のイギリスでは、その技術の開発を断念し、使用済み核燃料はまるごと地中に廃棄することに決めたのに対し、日本政府は未だに「プルトニウムの取り出し・再利用」の計画を断念することなく推進する方針であることについて、朝日新聞記者の小川裕介氏は、7日付け同紙夕刊コラムに、次のように書いている; 今年1月、原子力関係者から届いたメールに目を疑った。「英国、プルトニウム廃棄を選択」。英国が、100トン超の民生用プルトニウムを地中に捨てることを決めたという現地の報道が添付されていた。 英国は日本と同様、原発で使った核燃料からプルトニウムを取り出して再利用する「核燃料サイクル」を進めてきた。在庫量は世界最大だ。その国が「資源」だったプルトニウムを「廃棄物」として捨てる。政策の大転換だった。 英国には、日本の電力会社が持つ約22トンのプルトニウムも保管されている。現地や東京の同僚と取材を進めると、日本分は廃棄の対象外だとわかり、2月2日付朝刊で報じた。 核燃料サイクルの中核を担う日本原燃の増田尚宏社長は、直後の記者会見で「日本ではプルトニウムは有用な資源」とサイクルに理解を求めた。 英政府は2011年、プルトニウムを核燃料として使う方針をいったん決めていた。その後も(1)核燃料として使う(2)地中に捨てる(3)貯蔵し続ける、の三つの選択肢について検討を進めた。そして「長期保管は、安全保障上のリスクと核拡散の懸念という負担を将来世代に残す」と結論づけた。手の届かない場所に置くことで、負担を減らせると判断したのだ。 私は、18年に原子力委員会がプルトニウム保有量を減らす方針を決めたころから、この問題を取材してきた。当時、日米原子力協定の改定を控えていた。米国は日本に対し、削減に向けた具体策を示すよう水面下で働きかけていた。 プルトニウムは核兵器に転用できる機微な物質でもある。日本にとってはエネルギー資源である物質が、核拡散や核テロリズムのリスクがあるとして、国際社会から厳しい目にさらされていることを実感した。 日本のプルトニウム保有量は約44トン。26年度に完成予定の六ケ所再処理工場(青森県六ケ所村)が稼働すれば、年に最大で約7トン増える。 一方で、その出口はおぼろげだ。電力業界は30年度までに少なくとも12基の原発でプルトニウムを燃料として使う計画を持つが、4基しか実現できていない。 英国が捨てるプルトニウムを、日本はこれから巨費を投じて生産し、核のリスクも抱えることになる。将来世代の負担は避けられない。政府や電力業界は、とくに若者が納得できる説明をする必要がある。(くらし科学医療部) *<おがわ・ゆうすけ> 埼玉県出身。長崎総局、西部報道センターなどを経て、現在は原子力担当。2021~22年に休職して米ジョージワシントン大で核や原子力を学んだ。福岡県警担当だった半年余り前、この取材をさせてくれた仲間に感謝。2025年10月7日 朝日新聞夕刊 4版 7ページ 「取材考記-プルトニウム生産、説明が必要」から引用 原発先進国のイギリスが断念した「使用済み核燃料からプルトニウムを取り出す技術」は、数十年前から世界の原発保有国で実用化に向けて研究されてきたのであったが、何年かかっても「完成」することはなく、日本でも青森県の六ヶ所村に、工場の建て屋は二十年ほど前に完成したものの、中身の「設備」の完成は「来年になる」「2年後だ」と十数年前から毎年「先延ばし」するのが年中行事になっていて、実際には何時完成し稼働できるのか、まったく見通しが立たない状態である。おそらくイギリスでもこの十数年間、似たような状況だったと思われ、この度のイギリス政府の決断は賢明な選択であったと思われます。現代の人間が使用して残ったものの「処分」を次世代の人間に任せるというは、実に無責任な話であり、現代の人間が使用した核燃料の後始末は、現代の人間の責任で処分するのは、当たり前の話だと思います。

2025年10月22日

-

靖国神社を廃止し奉れ(21日の日記)

靖国神社は国の命令で戦争に行き、不幸にして戦死した場合にその死者を祀るための施設であったので、普通の宗教施設とは異なり、陸軍と海軍がその運営管理を所管していたのであった。従って、日本が戦争に敗れて陸軍と海軍が廃止となったときには、理屈としてその配下にあった靖国神社も当然廃止するべきであった。実際に、敗戦の当時、ジャーナリストだった石橋湛山氏は「靖国神社廃止論」を唱えたのであったが、そのことについて、毎日新聞特別編集委員の伊東智永氏は、11日付け同紙朝刊コラムに、次のように書いている; 石橋湛山元首相は敗戦の2カ月後、主宰する「東洋経済新報」1945年10月13日号の社論で、「靖国神社廃止の儀 難きを忍んで敢(あ)えて提言す」を執筆した。 湛山の次男は前年2月、中央太平洋のマーシャル諸島で戦死している。戦没者遺族でありながら、靖国廃止を説いたのである。 「大東亜戦争は国家をほとんど亡国の危機に導」いた。その「戦争に身命を捧(ささ)げた人々を祭って最早(もはや)『靖国』(国を安んずる)とは」言えなくなった。 残しても「屈辱と怨恨(えんこん)との記念として永く陰惨の跡を」とどめるだろう。「戦没者の遺族の心情を察し、戦没者の立場において考えても、かかる怨(うら)みを蔵する神として祭られることは決して望むところでないと判断する」 そのような記念物はいかに大切なものでも一掃し、この戦争がどうしてこんな悲惨な結果をもたらしたのか、深く掘り下げて経験を生かさなければならない。 まして神社を続けるのに欠かせない盛大な祭典が、「万一にも(米英中ソ)連合国から干渉を受けたら、かえって戦没者に屈辱を与え、国家のこうむる不面目と不利益とは莫大(ばくだい)で」ある。 最後の付言。「軍官民の指導的責任の位置にいた者は、重罪人たることを免れない」。事は神社廃止で済むことではない。 提言は黙殺された。だが45年12月、連合国軍総司令部(GHQ)は国家神道を禁止。靖国を所管していた旧軍は解体。翌年、政教分離を定める日本国憲法が公布され、明治以来の官軍に属する戦没将兵を「護国の英雄」として顕彰する国家機関としての「靖国制度」は廃止された。湛山に先見の明があったと言うべきだろう。 靖国神社は一宗教法人として残る道を選んだが、戦前と似た祭りを営み、厚生省から送られる戦死者名簿で合祀(ごうし)者を増やし、政治家の参拝がお墨付きを与え、国家との結託は実質的に続いた。 首相の靖国参拝が問題なのは、外国への追従ではなく、敗戦に至った歴史への見識を問われる日本自身の問題だからである。 「日本の伝統、心の問題」(小泉純一郎元首相)「戦没者慰霊の中心的な施設、平和のお社」(高市早苗自民党総裁)といった方便は、歴史に背くごまかしだ。 伝統を言うなら、日本には敵味方の別なく祭る「怨親(おんしん)平等」の蓄積がある。東条英機元首相ですら戦後、民間人戦死者の合祀を望んでいた。無理のある神社だと認識していたのだろう。自分が刑死後に祭られると知ったら、固辞したのではないか。(専門編集委員)2025年10月11日 毎日新聞朝刊 13版 2ページ 「土記-靖国神社を廃止し奉れ」から引用 この記事にも書いてあるが、石橋湛山という人は先見の明がある人だったと思います。そして、戦争で亡くなったのは出征兵士だけではなく、敗戦直前の東京大空襲や広島・長崎の原爆投下などで、かなりの数の民間人も亡くなっているにも関わらず、軍人だけを祀るというのは片手落ちであり、宗教施設としての存在意義に疑問符が付くことになります。そもそも、「日本の伝統」などと軽薄な発想を口走る人もいますが、靖国神社が出来たのは明治維新の後のことで、150年ほどの歴史に過ぎず、これを「伝統」と称するのは、いささか過剰表現というべきです。なまじ「神社」として存在すると、参政党のような団体が「侵略戦争」の史実をねじ曲げて「祖国を防衛するために戦った」などとねつ造史観を作り出す「材料」に利用されるだけですから、そのような「神社」は廃止して、戦没者は軍人も民間人もまとめて千鳥ヶ淵で追悼するというように改めるのが良いと思います。

2025年10月21日

-

本当の「外国人問題」(20日の日記)

わが国の高度に発達した資本主義経済をこのまま維持して行くためには、それに必要な人材を継続して補充していかなければならないが、残念なことに、この国の政府にはそのような「問題意識」が欠落し、ひたすら己の保身のために資本家に奉仕する「政策」だけを実行してきたため、勤労者の所得は徐々に減少し、それに付随して出生率も減少を続け、もはや外国人労働者なしにはこの国の経済は回らない事態となっている。そして、現実に外国人労働者が家族と一緒に移住してきて働いているというのに、その子弟への教育が行き届いていない現状について、元文科官僚の前川喜平氏は、5日の東京新聞コラムに、次のように書いている; ありもしない「外国人問題」を騒ぎ立てる政治家が国でも地方でも増えている。この状況こそが問題だ。本当に取り組むべきなのは、外国人が安心して暮らせる社会をどう作るかという問題だ。 3日の本紙は、全国で8432人の外国籍の子どもが不就学の可能性があるという文科省の調査結果を伝えていた。2年前より減ってはいるが依然として大きな数字だ。まともな教育を受けられない子どもたちの行く末が極めて憂慮される。 学校に通っていれば大丈夫というわけでもない。本年度の全国学力・学習状況調査で、中学校国語の正答が2問以下だつた生徒が3万3226人、全体の3・7%存在した。全14問中8問は3択ないし4択の選択式だから、当てずっぽうでも平均2問は正答になるはずだ。正答が2問以下というのは事実上のO点だ。日本語の読解能力が皆無に近い中学生がこれだけの規模で存在するのだ。そのほとんどは外国籍の子どもだと思われる。放置できる問題ではない。 文科省の調査では外国人学校に就学している学齢期の外国籍の子どもが1万1615人いたが、外国人学校に対する国と地方の支援は極めて貧弱だ。中でも朝鮮学校に対する差別は「官製ヘイト」と言うべきものだ。 カネにも票にもならない本当の「外国人問題」に取り組む政治家こそ、今の日本には必要だ。(現代教育行政研究会代表)2025年10月5日 東京新聞朝刊 11版 19ページ 「本音のコラム-本当の『外国人問題』」から引用 本当の外国人問題は、参政党や高市議員が言うような「外国人が不当に優遇されている」などというレベルの低い問題ではなく、日本に住みながら十分な教育を受けられないがために日本語が不自由で、疎外感を味わううちに非行から「犯罪」への道に転落する者も出て来ないとも限らない、そのような「分岐点」に、今我々はいるのではなか、そのような観点から、私たちは本当の「外国人問題」を認識し、問題解決への手立てを講じていくように、声を上げるべきだと思います。

2025年10月20日

-

政治家は言論の自由を嫌う(19日の日記)

今月が始まったばかりの頃は、石破氏の後任は小泉か高市かという状況であったが、その時点で既にわが国の民主主義が困難に直面するのではないかという「胸騒ぎ」を感じていたのが、専修大学教授の山田健太氏であった。山田氏は、5日の東京新聞コラムに、次のように書いている; 胸騒ぎがする10月だ。もうすぐ新しい首相も決まるが、その過程の自民党総裁選で優位に立っていた小泉進次郎氏と高市早苗氏の2人の共通点は、メディアに厳しいことだ。 小泉氏は、著作物の再販制度をインタビュー等で不要と言明しており、父の郵政・子の農協といった既得権益打破という観点からすると、そのほかの報道機関に対する優遇税制にも否定的立場であることがうかがわれる。新聞社の場合でいえば、事業税の減免措置がなくなって久しいが、法人税や消費税の特恵的待遇の見直しが政治課題として浮上しかねない。 高市氏はよく知られるとおり、放送局に対し政府が特定の番組に問題があるとした場合に電波を停止すると、総務大臣時代に国会答弁した。それ以前から、放送法4条の政治的公平を求める条文を巡り、それまでの倫理基準であるという法解釈を一方的に変更して、政府が違法かどうかを判断できるとしていたが、さらにもう一歩踏み込み、わかりやすくいえば政権批判をした番組はバランスを欠いた放送をしたとして免許を取り消すことがあるとしたわけだ。 ◇ ◆ ◇ 野党も負けてはいない。国民民主党と参政党は、スパイ防止法の国会提出をもくろんでいる。すでに取材の自由を制限する条項が含まれる、いわくつきの特定秘密保護法が2013年に成立しているが、今般の排外主義の声に乗って、より厳しい住民監視を実施し、思想チェックを行う意図があるようだ。 そもそも参政党はその憲法構想案で、表現の自由を明文では認めないなど、市民の基本的人権への配慮を疑う発言がさまざまな議員から続いている。ほかにも日本保守党代表は、沖縄地元紙をつぶすと公言するとともに、フェイク言動を繰り返すほか、特定記者の攻撃もやめない。こうした公の場での記者攻撃は、日本維新の会元代表の「十八番」だったが、それがいまや広く政治家にまん延している状況だ。 なお、現行の秘密保護法は、現在の立憲民主党が政権の座にあった時代に準備されたものである。ほかにも、取材・報道規制を含む人権侵害救済法案や結果的には自己情報コントロール権を大幅に制約するマイナンバー制度導入も、民主党時代の代物であって、言論統制を志向している点では与野党ともに大きな差はないといってもよいのかもしれない。 ◇ ◆ ◇ 旧ユーゴスラビアの一部で、内戦時にアルバニア系住民を中心に虐殺があった国、コソボに行ってきた。新聞は現在では紙媒体が存在せず、一度失ったものを取り戻すことは容易ではない。放送はケーブルテレビで、国営から公共放送に転換したRTK(Radio Television Of KSOVO)以外の商業チャンネル経営は簡単ではなさそうだった。それでもジャーナリストの自由を求める意識は高い。 これまで日本では、業界団体や主要報道機関が政府や政治家との交渉を担い、緊張感を持ちつつ落としどころを探って「それなり」の自由を確保してきた。しかしメディアの多様化とともに、政治家側の意識も変わる中、きちんと対峙(たいじ)しオープンなかたちで主張の正当性を理論的に示すことが求められている。その上で市民の後ろ盾を得ることで、言論の自由を自らの手で獲得する時代が近づいてきているのではないか。2025年10月5日 東京新聞朝刊 11版 5ページ 「時代を読む-政治家は言論の自由を嫌う」から引用 今までの日本は、目覚ましい経済成長でアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になって、それなりに先進国になったつもりであったが、いつの間にか中国や韓国もそれなりに発展して日本を追い越すに至り、それでもまだ「経済大国」のつもりでいたが、知らないうちにこれまでの30年間は、実は「失われた30年」だったことが明らかになり、医者もバスの運転手も建設現場の作業員も、どこも人手不足で、外国人労働者を頼りにしなければ、現在の経済活動を継続するのはムリ、という状況に立ち至ってしまっています。しかし、そこに目をつけて、外国人差別を扇動し、その勢いで政治権力を掌握しようとする政治勢力が台頭し始めているのは重大な問題です。26年間も自民党と連立政権を組んできた公明党が離脱することとなり、単独では政権を獲得できなくなった自民党は、維新の会や参政党と連携する道に進むしかないというおぞましい選択肢しかなくなってしまっているのは、大きな問題です。

2025年10月19日

-

斎藤隆夫氏の反軍演説(18日の日記)

戦前の帝国議会で斎藤隆夫議員が反軍演説をしたときの状況を、毎日新聞専門編集委員の伊藤智永氏は、4日付け同紙朝刊コラムに、次のように書いている: 1940年の帝国議会で、泥沼化する日中戦争について、立憲民政党の斎藤隆夫衆院議員(当時)は、政府と軍を1時間半の演説で批判し、議員を除名された。 この「反軍演説」は、後半3分の2が議事録から削除された。全文を復活できないか、近く与野党で話し合うそうだ。「議会や言論が本当のことを言わないと国は傾く」と常々、この演説に言及してきた石破茂首相が、自民党の森山裕幹事長に指示した。 全文は、斎藤氏の著書「回顧七十年」やインターネットで読める。いま読むと、どこがダメなのか分からない。「現実を無視して、ただいたずらに聖戦の美名に隠れて国民的犠牲を閑却し(中略)国家百年の大計を誤るようなことがありましたならば、現在の政治家は死してもその罪を滅ぼすことはできない」。全くその通り。 斎藤氏には、他にも歴史に残る演説がある。5・15事件の寛大すぎる判決が2・26事件の遠因になったとして、軍の政治介入を批判した「粛軍演説」(36年)。国家総動員法をナチス・ドイツの悪名高い「授権法の兄弟分」と断じた批判演説(38年)。むしろ、これらの方が迫力は勝る。 反軍演説の前年秋、斎藤氏は論壇誌に同趣旨の論文を寄稿している。演説後、畑俊六陸相ら軍首脳陣は「うまいこと言うもんだ」と苦笑。「聖戦への冒とくだ」と騒いだのは説明員の中佐クラスで、軍にこびる議員らが便乗した。 懲罰委員会は1カ月間、何が悪いのか11回も審議したが、互いに押しつけ合って誰も言わない。斎藤氏には右翼の攻撃もあったが、激励の手紙も千数百通届いた。 本会議採決は、登院していた議員の3割が欠席。賛成296票、反対7票で除名が決まった。 除名議決の半月後、民政党も含む各派議員100余人は「聖戦貫徹議員連盟」を結成。近衛文麿元首相が「新体制運動」の旗を掲げると、数カ月で各政党が解党を宣言し合流していった。 斎藤氏除名は、曲がりなりにも明治以来続いた政党政治が、自ら瓦解(がかい)する最後の跳躍台だった。 議事録復活にこだわる石破氏の意図は、戦後80年見解と同じく、政界と世論への警鐘だろう。 首相に再登板した近衛氏は、新体制を大政翼賛会へ発展させ、政党政治を公然と否定。在野の斎藤氏は、近衛氏に意見書を送り「全くナチスの模造なり」と批判したが、時流に置き去られた。 戦後、近衛氏は自殺する前日、元側近に「斎藤隆夫は自分を非難したが、彼は何も知らぬ」と言い残したという。(専門編集委員)2025年10月4日 毎日新聞朝刊 13版 2ページ 「土記-斎藤隆夫氏の反軍演説」から引用 この記事は戦前の日本がどのような状況下にあったか、具体的に把握できるような気がして興味深い。斎藤隆夫はある日突然軍隊批判を始めたわけではなく、日頃から軍の横暴を批判していたのであったこと。したがって懲罰委員会が開かれる原因となった「反軍演説」も、中には「彼なら、それくらいのことは言うだろう」と受け止めた国会議員も相当数存在し、それが、正式に懲罰委員会を開催しても、何か理由を作って欠席するという態度を取ったものと思われます。しかも、懲罰委員会に出席した議員にしても、大方は「斎藤はけしからん」という考えではなく、軍人の手前、形だけでも「斎藤批判」を装って我が身に降りかかる「火の粉」を避けようという魂胆のようで、こういう現代の日本人にも見受けられるような「態度」「行動様式」が、全体として「国の進路を誤る」という愚行を犯していることに気付くことを妨げ、日中戦争は泥沼に嵌まり、やけくそで英米にも宣戦布告して最悪の結果を招くことになっていったわけです。しかも、それは単なる「昔話」ではなく、似たようなパターンは現在も進行中なのではないかと考えられます。戦後70年までは、日本は「敗戦」を反省して、「戦争をしない国」に生まれ変わったはずだった。その証拠として、日本は軍隊を保有しないと憲法に明記してあります。それに対して、「軍隊を持たないとは言っても、自国を防衛する権利はあるはずだ」というので、「必要最小限の防衛力」は憲法違反にならない、という理由付けで「自衛隊は合憲」ということになりました。しかし、それで終わりではなく、安倍政権になってから、それまでは「集団的自衛権は憲法違反」という歯止めも「ひっくり返して」、「集団的自衛権も合憲」であると強弁して、防衛予算を倍増するという横暴をほしいままにしているのが現在の自民党政権で、これに対してかつての斎藤隆夫議員のような批判演説をする議員もいないのが現状です。最低でも「台湾有事は日本の有事」などというデマくらいは完ぺきに否定できるような「言論」を確立するべきではないか、と思います。

2025年10月18日

-

南トラ報道の真実(17日の日記)

政府は今まで「南海トラフ地震が起きる確率は30年以内に80%である」と公式に発表していたが、この確率の計算方法は、国内の他の地域に地震が起きる可能性の計算方法とは異なる特殊な方法で算出された「確率」であったため、この度は、この特殊な計算方法による「発生確率」と同時に、他の地域の「地震発生確率」を計算する一般的な計算方法で求められた「確率」も併記する方式に改められることになりました。政府がこのように「これまでの方針を改めることとなった背景」には、東京新聞・小沢慧一記者の「報道」があったのだと、文芸評論家の斎藤美奈子氏が、1日の同紙コラムに書いている; 政府の地震調査委員会が南海トラフ地震の発生確率を従来の「30年以内に80%」から「60~90%以上」と「20~50%」の両論併記に変更した。 ややこしいことこの上ないが「60~90%以上」は南海トラフだけに適用されていた特殊な計算法によるもの、新しく加わった「20~50%」は他の地域と同じ計算法によるもので、併記されただけでも一歩前進といえる。 ところで本紙の読者なら、変更の元になった知見は本紙連載とそこから生まれた小沢慧一記者の著書『南海トラフ地震の真実』だと気づいただろう。そう、これは一種の快挙。新聞報道が国を動かした例なのだ。 しかし、そのことを報じたのは「東京新聞の調査報道で・・・データの信用性が揺らぎ」という謙虚な一文を挟んだ当の小沢記者による本紙9月27日の記事だけで、ほかの新聞は知らんぷり。なんだよそれは。嫉妬かよ。 たとえライバル紙でも他紙の成果や記者個人の業績を正当に評価しない新聞業界のセコさにもあきれたが、単にセコいだけじゃなく、この対応は不親切でもある。なぜってこの件を正確に理解するには上記の本を読むのが最善だからだ。 だけど政府発表の文言にのみ固執する他紙も本紙もそうは書かないでしょ。小沢記者も自著を読めとは書きにくかろう。だから私が書きました。単行本を無視しちゃダメです。(文芸評論家)2925年10月1日 東京新聞朝刊 11版 19ページ 「本音のコラム-南トラ地震の真実」から引用 斎藤氏が疑問視するように、日本のメディアの傾向として「他紙の手柄には無関心」という雰囲気は確かにあるように思います。また「他紙の手柄」に限らず、有名人や政府高官、派閥のリーダーのような有力者に都合の悪い情報は敢えて「知らん顔」を決め込むというような傾向もあるのではないか、と思います。だから、つい先日の自民党の総裁選でも、立候補者が一堂に会している場で「政治とカネの問題について、さらなる対策が必要と考えますか?」との質問に挙手する候補者は皆無だったのに、そのことを批判的に報道するメディアも、これまた皆無であったことなどに共通するマインドではないかと思います。メディア業界で働く皆さんは、もう少しオーブンマインドになっても良いのではないかと思いました。

2025年10月17日

-

根本問えない自民総裁選(16日の日記)

先月行われた自民党の総裁選挙について、メディア各社はどのように報道したか、ジャーナリズム研究者の丸山重威氏は、9月28日の「しんぶん赤旗」に、次のように書いている; 自民党総裁選が22日告示されました。新聞社説は「党の存在意義がかかったリーダー選び」(「朝日」23日付)とか、「政治への信頼を取り戻すための論戦が求められる」(「毎日」同)と伝えます。 しかし、もともと総裁選は、自民党内の権力抗争、主導権争いです。なのに、総選挙まがいの立会演説や街頭演説、記者会見などで、「看板替え」を宣伝し世論をごまかそうというものです。 先の参院選でも、問われなければならなかったのは、日本の政治のあり方です。破綻が明らかになった「アベノミクス」の総括とそれに代わる経済政策、ガザ攻撃に関わる対イスラエル政策やパレスチナ国家承認、核兵器禁止条約を日本はなぜ批准しないのか、歯止めない軍拡、対米追従・・・参院選でも不十分でしたが、総裁選では議論にさえなっていません。各紙の社説でもそれらをとりあげたものが、ほぼ見当たらないのはどういうことでしょうか? メディアが総裁選で問わなければならないのは、衆院選につづいて参院選で大敗した自民党政治そのもののはずです。 最たるものは政治とカネ、裏金事件。「東京」社説(同)は「所見演説会で裏金事件に一言及した候補は皆無だった」「不誠実というはかない」と批判します。 他方、一部のメディアは総裁選を「『有事のリーダー』選出」(「産経」主張、同)だとして、「トランプ氏と強固な信頼関係」「憲法改正」「防衛力の一層の強化」とあおります。これでは、戦争への道を進むようなものです。 「毎日」社説(同)は「内外の課題に対処し、暮らしを安定させて将来不安を取り除くことができるか」「国民の厳しい視線にさらされている」と指摘します。メディアは国民の視線に沿った問題提起と提案をすべきではないでしょうか。(まるやま・しげたけ=ジャーナリズム研究者)2025年9月28日 「しんぶん赤旗」 日曜版 31ページ 「メディアをよむ-根本問えない自民総裁選」から引用 この記事の「メディア批判」は正鵠を射ていると思います。自民党総裁選に立候補したどの候補も、「裏金問題」「政治とカネの問題」には一言も触れず、先々月の参院選挙をパスしたことで「終わったこと」にしてしまうという「合意」が、自民党内で出来上がっていて、大手メディア各社も自民党員のそういう心持ちを忖度して、その問題には一切触れることなく、ひたすら「次の総理は誰か」という観点からのみ、ゴマすり報道に徹したのでした。自民党員や大手メディアのそういう「甘い世の中認識」は大きな間違いだったことは、総裁選で高市議員を次期総裁に選出するという「間違い」を犯すこととなり、その結果として26年間も連立政権を組んできた公明党が「離脱」するという事態に発展したわけです。そもそも2か月前の参院選で与党側が過半数を割ってしまったのは、自民党の「裏金問題」への対応が不十分だという有権者の「判断」が働いた結果であるという「現実」を無視して、今まで通り選挙で「禊ぎ」を実施すれば問題は解消するという「ごまかし」が、これからの世の中では通用しないと、有権者が意思表示したにも関わらず、それを敢えて無視した結果、墓穴を掘ることになったわけで、自民党議員はよく反省して、心を入れ替えてまっとうな政治家になる必要があるのだと思います。

2025年10月16日

-

市民から規制求める声(15日の日記)

参議院選挙で参政党が議席を増やしたことに刺激されて、川崎市や木更津市でレイシストのヘイトデモが活発化している様子を、9月28日の神奈川新聞は、次のように報道している; デマと差別で外国人を敵視し、排斥するレイシストの街宣とデモが27日、神奈川と千葉であった。参政党の「日本人ファースト」を筆頭に差別・排外主義政策を競い合う「政治の極右化」がヘイト活動を後押ししているさまが見て取れる。抗議に声をからすカウンター市民からは差別の法規制を求める声が一層高まっている。 JR川崎駅西口で差別街宣を行ったのは平野雨龍氏。「日本は中国に乗っ取られる」というデマで中国人敵視をあおり、支持を集めようと謀る差別主義者で、参院選では東京選挙区で立候補し、落選している。 着物姿でマイクを握った平野氏は「侵略は始まっている」「中国人を入れ続ければ多数決で勝てなくなり、国が滅びる」などとでたらめを叫び続けた。支持者が最も沸いたのは「参院選では『外国人問題』が争点になり、規制が厳格化され、『ホームタウン事業』も撤回された。声を上げれば社会を変えられる」と誇った瞬間。極右政党の勢力拡大やそれに引きずられる政策に差別者が勢いづいていることがうかがえる。 交流サイト(SNS)で抗議を呼びかけた市民は「薄っぺらで幼稚な陰謀論だが、政治や政策によって外国人への不安や恐怖があおられた結果、信じられやすくなっている」と憂う。 アフリカとの交流促進を目指したホームタウン事業が取りやめになった千葉県木更津市では「日本第一党」のヘイトデモがあった。第一党は「朝鮮人を皆殺しにしろ」と虐殺を扇動する桜井誠氏が党首を務めていた最も悪質な差別団体。それにもかかわらず約200人が参加し、日の丸や旭日旗を打ち振りながら「移民反対」「多文化共生を許さない」などとヘイトスピーチをまき散らした。 横浜市から親子で参加した女性は「中国人が日本の子どもを誘拐して、臓器を売りさばいている」という荒唐無稽なデマを信じ切っており、参院選ではそろって参政党に投票したという初老の夫婦もいた。参政党に危機感を抱いて、数年ぶりにカウンターに駆け付けた東京都の男性は「誰も見向きもしなくなった第一党にこれほど人が集まるとは驚いた。陰でこそこそやるしかなかった差別がよりカジュアルになった証拠。政治がお墨付きを与えてしまった」と憤る。 ヘイトスピーチ解消法や自治体の人権条例の制定がヘイト団体の力をそいできた経緯を知る男性は「官製ヘイトにこそ『公』が否を突き付ける必要がある。新たな法規制が必要な局面だ」と話した。(石橋学)2025年9月28日 神奈川新聞朝刊 18ページ 「時代の正体・差別禁止法を求めて-市民から規制求める声」から引用 外国人でも日本国籍を持たない人でも、日本にいて働いて生活している人は、誰でも税金を払った上で暮らしているわけで、不当に利益が得られるような仕組みはないのだから、外国人だからと言って「批判」される理由はまったく存在しない。しかし、世の中には何かしら「不満」を抱えていて、その憂さ晴らしに外国人をターゲットにするという「不心得者」が存在し、何かにつけては外国人を「攻撃」することばかり考えている。そのような、社会に波風を立てて溜飲を下げるような不心得者は、然るべき法律を作って厳しく取り締まるのが、文化国家のあるべき姿だと思います。レイシストのヘイト活動は許さないというコンセンサスを、私たちの社会のルールにする努力が必要な時代になったと思います。

2025年10月15日

-

正しく政治?(14日の日記)

うそとデタラメをまくし立ててマイノリティの人権を「攻撃」してトランプ大統領の「正統性」を主張する活動をしていた人物が暗殺された事件に関連して、文筆家の師岡カリーマ氏は、9月27日の東京新聞コラムに、次のように書いている; 米国で暗殺された右派活動家チャーリー・カーク氏を、トランプ大統領やいわゆる保守派が殉教者か聖人に仕立て上げ、左派たたきに利用するのは当然だ。でもリベラルなニューヨークータイムズ紙のコラムニストまでが、「彼は政治を正しく実践した」と評したのには身震いした。 異論を持つ人々のところにも出向き、議論を避けなかったというカーク氏のスローガン「論破してみろ」は、正々堂々に見えてもその実は、どんな議論も虚偽や差別発言で切り抜ける弁才でしかない。「パレスチナという名の場所はない」、地球温暖化は「でたらめだ」、「黒人は遊びで白人を標的にしている」などの虚言を次々にぶつけてくる相手を、まともに論破するなど無理な話だ。これが「政治の正しい実践」で、ウソが反則ではない政治がニューノーマルなら、私たち市民は相当の覚悟が必要だ。 歌手のテイラー・スウィフトさんに対して「夫に服従しろ」。白人警官に殺害されたフロイドさんは「悪党だ」。トランスジェンダーをめぐる発言の数々は引用するのもおぞましい。これほど憎悪に満ちたメッセージとは裏腹に、颯爽(さっそう)としたイメージと朗々たる弁舌で若者を取り込み、人種差別・性差別・宗教差別・外国人排斥を主流化したのがカーク氏だった。その暗殺は非難する。その負の遺産の美化には異議を唱える。(文筆家)2025年9月27日 東京新聞朝刊 11版 23ページ 「本音のコラム-正しく政治?」から引用 トランプ氏とその取り巻きが始めた「デマの拡散」が、アメリカ社会を何十年も昔の野蛮な時代に引き戻している姿を見るのは哀しいことで、トランプやチャーリー・カークのような嘘つきが大きな顔をしていられる社会は歪んでいると思います。だからと言って「テロ」行為を肯定するわけにはいきませんが、あのようなウソとデタラメを強引に主張するようなことを繰り返した挙げ句に暗殺されたのは、自業自得というものだろうと思います。

2025年10月14日

-

小中学生への君が代調査(13日の日記)

小中学生が「君が代を歌えるかどうか」を調査することを求める決議をした沖縄県の例の市議会の件について、元文科官僚の前川喜平氏は、9月28日の東京新聞コラムに、次のように書いている; 沖縄県の石垣市議会が小中学生を対象に「君が代を歌えるか」などの調査を行うよう求める決議を行った。こんな決議は違法、違憲で無効だ。 学習指導要領に、入学式や卒業式などで「国歌を斉唱するよう指導するものとする」と書いてあるのは事実だ。しかし学習指導要領は学校や教師を対象とするものであって、児童生徒を縛るものではない。 子どもも一人の人間だから、憲法19条により思想・良心の自由が保障される。君が代を国歌と定める法律かおるからといって、それを歌うことを子どもに強制することはできない。それは文部科学省も認めている。歌えるかどうかを尋ねることは、「踏み絵」を踏ませるような強制力を持つから憲法19条に反する。 児童生徒にどのような教育上の調査を行うかは、地方教育行政法上教育委員会の専権事項であって、市長にも市議会にも介入する権限はない。今回の決議は地方教育行政法にも違反する。 さらに、教育基本法16条1項は教育に対する「不当な支配」を禁じているが、今回のような市議会の介入はこの「不当な支配」にも該当する。 阿部俊子文科相は26日の記者会見で「教育委員会で適切に判断していただくべきもの」などと無責任な発言をしたが、「こんな決議に従う必要はない」とはっきり言うべきなのだ。(現代教育行政研究会代表)2025年9月28日 東京新聞朝刊 11版 19ページ 「本音のコラム-小中学生への君が代調査」から引用 この記事は、なかなか勉強になります。子どもの教育は、親が責任をもってするものであって、市議会議員や国会議員がヨコから口を差し挟むことは許されないのだということを、政治家の諸君は肝に銘ずるべきだと思います。発育途上の児童生徒に何か役に立ちたいという気持ちがあるのなら、エアコン未整備の学校に必要な予算をつけて上げるとか、給食の予算を増やしてメニューをアップグレードするとか、政治家が活躍できる分野はそっちの方だということを知るべきです。

2025年10月13日

-

自民党総裁選 「逆効果」に気づかない感覚が・・・(12日の日記)

自民党の総裁選挙の最中、候補者の一人であった茂木敏充議員は人気取りのつもりで子ども食堂を訪ねて、子どもたちとカレーを食べたりけん玉で遊んだり、自身の誕生日は来月なのに早めにケーキを出してもらって祝ってもらうというシーンが報道されたのであったが、茂木氏のそのような行動について、放送タレントの松尾貴史氏は、9月28日の毎日新聞コラムに、次のように書いている; 「コップの中の嵐」「毎度のから騒ぎ」と言って差し支えないのではないか。 現在行われている自民党総裁選のことだ。多くの国民が辞める必要を感じていなかったにもかかわらず、自民党の国会議員たちが石破茂首相を総裁の座から引きずりおろすに至った、というのが実情だと思う。「石破おろし」に躍起になった自民党の国会議員らは、裏金問題の実態解明や追及を求める国民の声など、なかったことにしたいかのように見える。にもかかわらず、各大手マスコミはこの「から騒ぎ」を好意的に取り上げ、必要以上に注目させようと血眼になっている。全く謎だ。 候補の一人、高市早苗氏は総務相時代、放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返せば、放送法違反を理由に電波停止を命じられる可能性に言及した。また、政権が特定の番組について不快感をあらわ(圧力だと私は思う)にしていたことを示した総務省文書問題を覚えている方も多いだろう。 出馬の記者会見で、自身の経歴について問われる場面があり、これは各マスコミが注目すべき事案に違いないと私は思った。だがある民放の番組ではなぜか彼女のヘアスタイルを取り上げ、まるで人気タレントのような扱いで、お世話になっているという美容師にインタビューしてまで高市氏を持ち上げる、という奇妙な報道ならぬ広報を繰り広げていた。制作者の視点がズレているのか、あるいは視聴者をばかにしているのか。 茂木敏充候補は21日、東京都内のこども食堂に出かけ、子どもたちとカレーを食べたりけん玉をして遊んだりしていた。自身の誕生日は10月7日とまだ先にもかかわらず、ケーキを出してもらって祝ってもらうというもてなしを受けていた。 これがSNSで「炎上」している。自民党総裁候補という立場にもかかわらず、民間の善意の施設で食事やケーキを出してもらうのはお門違いで、遠慮すべきではないか、という趣旨のものが目立つ。かつて国民民主党の玉木雄一郎代表も、こども食堂に赴いて食事をしていた。SNSに投稿したところ、今回のような批判があった。 確かに、こども食堂は貧困状態にある子どもだけでなく、地域に開放するなどして誰でも来やすいように工夫されているところが多い。貧困の子どもしか利用できないとなれば、その子は恥ずかしさやつらさのあまり、来られなくなってしまう可能性があるからだ。もちろん「居場所」という意味もあっていいと思う。 とはいえ、本来ならば、政治が責任を持って子どもの貧困をなくしてしかるべきなのは言うまでもないだろう。政治家であるならば、民間の篤志に頼らざるを得ない実情について、忸怩(じくじ)たる思いを抱くというのが筋ではないか。もっといえば、こども食堂の存在理由を考えれば、恥ずかしくて顔向けできない、というところではないのか。 最新の調査では、こども食堂の数は全国に1万867カ所あり、毎年増加している。47都道府県全てで増え続け、全国の公立中学より約1600も多くなったという。 「子どものことなら」のはずのこども家庭庁は予算が膨らみ、来年度予算の概算要求は7兆円を超える。しかし予算が本当に子どものために使われているのか、実感が乏しいという声が多い。こども家庭庁は「こどもまんなか」を掲げているが、そうであれば多くの予算を割いてこども食堂を補助すべきではないか。 これも何度か書いていると思うのだが、何かを始める時に政権は必ず「財源が」と言い逃れをする。なのに、防衛費の増加になると不思議なことにその声は大きくならない。裏金問題でさらに高まったが、そもそも国民は「国会議員は自分の次の選挙しか、自分のことしか頭にないのでは」と政治不信を抱いている。そんな中で、こども食堂で誕生日を祝ってもらうような行為はアピールどころか逆効果だろう。それに気づかない感覚は、サプライズでしかない。(放送タレント)2025年9月28日 毎日新聞朝刊 13版 「松尾貴史のちょっと違和感-『逆効果』に気づかない感覚が・・・」から引用 この記事が指摘するように、世の中に「子ども食堂」が存在するということは与党の政治が一般庶民の生活を顧みることを怠ってきたことの「証拠」であって、本来であれば、そのような「食堂」にお世話になってる子ども達に対して、「合わせる顔がない」という立場にあるのが与党議員であるが、茂木氏の場合は何代続いた世襲議員か知らないが、とにかく一般庶民とはかけ離れた大富豪並みの暮らしをしているらしく、普段は低所得者が多く買い物をするスーパーなど足を踏み入れたこともないのだそうで、これも「人気取り」の一環として、同行した秘書から渡された小銭を慣れない手つきで扱いながら買い物をするシーンがテレビのニュースで流れたのであった。しかし、テレビもそんなくだらないシーンを放送するのではなく、与党の政治家がどの面下げて子ども食堂に行けるのか、といった「真面目な立場」からの目線で、報道の仕事に真剣に取り組んでいただきたいものです。ところで、総裁選挙では、裏で老害の麻生議員が采配を振った結果、高市早苗議員が総裁の座を手に入れたのであったが、何か浮かれ気分の高市議員から聞かれる言葉は、世論から著しくかけ離れていて、彼女は自分が総理になった暁には「みんなに、どんどん働いてもらいましょう。ライフ・ワークバランスは捨てます」などと威勢の良いことを言ったつもりのようであるが、それを聞いたときは、70年代の無能な管理職が部下に過重な残業を強要して、やがて「過労死」などという流行語が出来上がった時代がフラッシュバックしてきたかのような錯覚を覚えました。高市氏も例に漏れず、世の中の実情をまったく把握できていない人物のようで、自民党はもはや「終わり」に向かって行進を始めたのだと考えざるを得ません。

2025年10月12日

-

イスラエル・ナチズム(11日の日記)

パレスチナに対するジェノサイドを止めようとしないイスラエルについて、毎日新聞専門編集委員の伊藤智永氏は、9月27日の同紙コラムに、次のように書いている; イスラエルは自ら「ナチ化」してしまった。国連人権理事会(本部スイス・ジュネーブ)の独立調査委員会(委員長・ピレイ元国連人権高等弁務官)が、パレスチナ自治区ガザ地区でのイスラエルの行為を、報告書で「ジェノサイド」(大量虐殺)と認定した。 ジェノサイドは、ポーランド系ユダヤ人の弁護士、レムキンが第二次大戦中、ナチス・ドイツの絶滅政策が人類史上いかに比類なき蛮行かを表そうとして、ギリシャ語のgenos(人種、家族)とラテン語由来のcide(殺害)を組み合わせた造語である。 戦後、ニュルンベルク裁判の起訴状に用いられ、1948年に国連でジェノサイド罪の防止・処罰に関する条約が採択された。 報告書は、条約が定義する「国民的、民族的、人種的または宗教的集団の全部または一部を破壊する意図を持って行われた行為」五つのうち、イスラエルは四つを犯したと結論づけた。 イスラエルは「虚偽だ」と反発するが、ピレイ氏は「2年にわたる情報収集と事実認定、意図を検証した結果だ」と退ける。 ナチスのユダヤ人政策は迷走した。ヨーロッパ社会に潜んでいた伝統的な反ユダヤ主義を扇動して政権を獲得。初めはユダヤ人を差別・迫害し、ドイツからの追放、アフリカ・マダガスカル島への大量移送を真剣に計画した。 しかしオーストリア、チェコ、ポーランド併合で数百万人のユダヤ人を抱え込む。ゲットーという狭い居住区に隔離するが、それも飢餓や疫病で限界に達した。 独ソ戦と共に「行動部隊」による占領下ユダヤ人の無差別大量射殺が始まる。そのむごさは執行者たちも耐え難く、毒ガスによる密室大量殺りくへ移っていく。ユダヤ人問題の「最終解決」だ。 イスラエルのパレスチナ人迫害は、似た軌跡を不気味になぞってきた。民族差別、隔離閉鎖、治安名目の無差別射殺、飢餓と疫病と大量爆撃によるガザ壊滅、不法侵略によるヨルダン川西岸併合、パレスチナ国家の否定、アフリカへの200万人移送計画。 ナチス・ドイツは第一次大戦後、当時最も民主的なワイマール憲法下で、形式上は合法的に権力を握り、憲法を無効化して最悪の人間破壊を起こし、破滅した。 イスラエルも「中東唯一の民主主義国家」を名乗りながら、凶暴な民族弾圧を続ける。通算18年君臨する「キング・ビビ」ことネタニヤフ首相は、手段を選ばない連立工作で多党分立の政界を支配してきた。民主的手続きが「ナチ化」を支えてきた。(専門編集委員)2025年9月27日 毎日新聞朝刊 13版 2ページ 「土記-イスラエル・ナチズム」から引用 この記事では、ナチス・ドイツが辿った軌跡からイスラエルの行動の中の共通部分のみを拾い出しているように見えるが、ナチス・ドイツとイスラエルでは出発点が異なるように、私は思います。ナチス・ドイツの場合は、始めからドイツにユダヤ人は暮らしていて、そのドイツがチェコやポーランドを占領すると、その占領した先々にもユダヤ人がいた、という状況だったのに対し、イスラエルの場合は、始めからエルサレムを含むパレスチナの地にパレスチナ人が暮らしていたのであり、そこへ第二次大戦後、欧米の策略によって大量のユダヤ人がエルサレム周辺にやって来て、いきなり「イスラエル建国」を勝手に宣言したもので、その時点で既にユダヤ人によるパレスチナ侵略が始まったのであったことを、国際社会は認識するべきであり、そこを出発点としてパレスチナの人々の「権利」を回復していくべきかを、これからの国際社会は考えていくべきだと思います。

2025年10月11日

-

君が代歌っているか、子への調査要求 石垣市議会(10日の日記)

小中学校の児童生徒が「君が代」を歌えるかどうか、アンケート調査の実施を市長や市教育長に求めるという馬鹿げた決議をした市議会があると、9月26日の朝日新聞が報道している; 沖縄県の石垣市議会は24日、子どもたちが「君が代」を歌えるかを確認するアンケートの実施を、市長や市教育長に求める決議案を賛成多数で可決した。専門家は、憲法が保障する「思想・信条の自由」に抵触する恐れを指摘する。 取材に対し、市教委は「決議をふまえ対応を検討する」と判断を保留している。 決議は、「子どもたちが学習指導要領に示されているように国歌『君が代』を歌えるようになるため」と説明し、「国歌を歌えるか」「入学式や卒業式で国歌を歌っているか」など4項目を子どもに聞く調査を求めている。 反対する市議から「教育現場への国歌斉唱の押しつけになる」などの意見が出たが、賛成14、反対7で可決された。 「君が代」は、文部科学省の学習指導要領では「入学式や卒業式などにおいては斉唱するよう指導する」(小中高校)などと記されているが、政府は法制定時に「国民に義務を課すものではない」と説明。文科省の担当者は「適切に指導してほしいが、子どもの内心にまで立ち入って強制するものではない」と話す。 広田照幸・日本大学文理学部特任教授(教育社会学)は「『歌えますか』とアンケートするのは、回答する子どもへの圧力で、思想・信条の自由を脅かす恐れがある。議会の多数派の決議でも、政治的な主義や信条に基づいて教育に介入することになり、教育の中立性や独立を脅かす」と指摘した。(金子和史、小林直子)2025年9月26日 朝日新聞朝刊 14版 25ページ 「君が代歌っているか、子への調査要求」から引用 上の記事が解説するように、学習指導要領に「式典の際には国歌を歌えるように指導する」と書いているかも知れないが、その文言を根拠に「君が代を歌うのは国民の義務だ」という主張は成り立たないのであって、「歌う」「歌わない」はそれぞれの国民、児童生徒が自主的に判断するものだ。沖縄であれば、戦時中に米軍に追い詰められて挙げ句に日本軍将校から手榴弾を渡されて集団自決したという「親戚」がいる、という生徒もいるかも知れないし、悲惨な体験をした結果、二度と「君が代」は歌わないと決意した人物の手記を読んだこともあるし、様々な事情を抱えて日本人は生きているのだから、一律に「君が代を歌え」と命令することは、場合によっては重大な人権問題になり得ることを考慮すれば、石垣市議会は直ちにその愚かな決議を撤回するべきである。

2025年10月10日

全7787件 (7787件中 1-50件目)

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- スパセ直前予約で半額‼️たっぷりお得…

- (2025-11-30 17:42:30)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 義兄がコロナにかかってしまった。夫…

- (2025-11-30 19:48:26)

-