-

1

『 トイワス・アップ 』

「トイワス・アップ」・・・ そう聞いてすぐにピンとくる人は、かなりのウイスキー通でしょう。私はあまりお酒は飲めず、なかでも日本酒はまったくダメで、ビールも生中一杯飲めばすぐに顔が真っ赤になるほどです。いろいろと探っているうちに、ここ数年、自分の体質に合ったお酒が分かるようになってきました。それがウィスキーでした。ウィスキーの中でもスコッチなど、シングルモルト・ウィスキーがどうやら相性がいいようです。ウィスキー離れが叫ばれる中、近ごろ巷では一昔まえに流行ったハイボールがまた人気をはくしているようですね。ここは最近のお気に入りのバーで、ホテル・アークリッシュ TOYOHASHI 内にあるガーデン。私はウイスキー 1 に対して常温の水 1 で割る「トワイス・アップ」という飲み方でいつもたしなんでいます。これだとアルコールが鼻にツンとくることもなく、マイルドな口当たりになるので、たいへん飲みやすいのです。私の場合これだけでは酔ってしまうので「チェイサー」といって、水を一杯つけてもらい、ウィスキーと水とを交互に飲むようにしています。このように飲むとお酒の弱い私でも不思議とあまり酔いません。ここは駅にも近くすぐに電車に乗られ、また着いた駅の電車から降りればすぐ目の前が我家なので、利便性がとてもよいのです。

June 24, 2010

閲覧総数 4

-

2

パイロット iroshizuku 【月夜 】

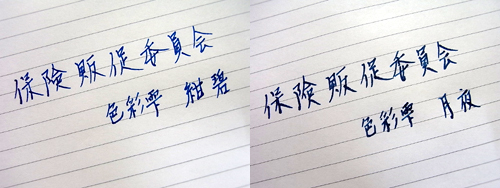

筆記具メーカーのパイロットから発売されている万年筆用インク、『iroshizuku 色彩雫』シリーズの【月夜】を購入しました。このインクの名前には、日本の美しい自然や景色などをモチーフにした名前が付けられており、朝顔・紫陽花・露草・紺碧・月夜といったブルー系インクを筆頭に、冬将軍・山葡萄・紅葉・山栗・・・などなど、バリエーションも豊富です。このシリーズでは以前ほかに、ブルー系インクの【紺碧】を購入しました。普段の万年筆書きではブルー系のインクを使うことが多いのですが、書くシチュエーション毎にインクを換えることができるのが、万年筆を使う醍醐味だと思います。では実際に書いてみて、紺碧と月夜との色の違いを見てみます。紺碧の方は、若干グリーンかかった淡いブルーなのに対し、月夜はブルーブラックに近い色。万年筆はインク吸入やメンテナンスなど、少しばかり手間がかかりますので、手軽に書くといった点では、ボールペンのほうが勝っていると思いますが、書く楽しみといった点では万年筆は格好の道具だと思います。最近では20代、30代の人たちが万年筆に興味を持つ人が多くなってきましたので、万年筆好きな私としては、たいへん喜ばしいことだと感じています。このシリーズのインクボトルはオシャレでインテリアにもなりそうな装いですね。

January 25, 2010

閲覧総数 466

-

3

寒狭峡ウォーキング

本宮山登山の後、すぐに新城市まで移動して、“郷土の民俗学者 早川孝太郎ゆかりの地、『三州民話の里』を散策する”と題する、寒狭峡ウォーキングに参加しました。新城総合公園に集合し、そこから14キロのコースを散策です。子供さんからご年配の方まで100人くらい集まっていたのではないかと思います。とても天候もよく絶好の散策日和でした。しばらく歩くと小高い丘に村の集落が見えてきました。面白いことに、丘の中腹にポストが並べられていました。これはきっと、配達の方が大変だとの考慮からこうなったのではないかと。なかなかおもしろい光景でした。丘を上がり、山の中へ入っていくとすぐに下りになっていました。かなり勾配がきつく、山を下山するような感じで、トレッキング・シューズが必要なくらいでした。山を下山するとすぐに国道151号線に出て、寒狭峡が現れてきました。すばらくは国道沿いを歩くと、早川孝太郎氏がそこの風景を描いたとされる“追分”ポイントに行き着きました。そこでは、案内係の方がいて、色々と丁寧に説明をして下さいました。しかし、私は早川孝太郎氏はそれまで全く知りませんでした。その後、中継地点の横川公民館を目指します。ここではお昼として、猪肉の焼肉とどて煮を食べさせて頂きました。焼肉はなかなか美味しかったのですが、どて煮のほうはというと、、、かなり癖のある味でした。近頃、めっきりアウトドアー派になってしまいました。このあたりは普段、クルマでしか通ったことがなかったので、歩くみることで数々の発見があり、なかなか楽しいひと時でした。

November 4, 2007

閲覧総数 6

-

4

初の鳳来寺山へ(1)

6日、初めてとなる鳳来寺山に出かけてきました。参加者は8名。石段ルートから登るコースを登ってきました。登山口駐車場にクルマを止め、そこからスタートです。石段までは鳳来寺高校を横目にテクテクと歩きます。途中、県の重要文化財であり天然記念物の「ねずの樹」が道しるべになっています。石段手前には、硯(すずり)のお店があり、職人さんが作製途中でした。お店の中をチラッと拝見すると珍しいフタ付きの硯もあり、興味津々になってしまいました。また次回訪れてゆっくりと見たいなと・・石段の前に到着しいよいよスタートです。一歩一歩石段の数を数えながら登っていきましたが、300段頃には何段目なのかわからなくなってしまいました。中腹には朱色の仁王門。この先を行くとパワースポットとのいわれがある樹齢800年の傘すぎに出くわします。そして、しばらく歩くとかなり古い閉ざされた門がありました。その後、しばしの休憩。休憩時には座ったりせず、脚の筋肉をほぐすためにつま先やかかとを立て、力を抜きながら足を揺らします。こうすることで、その後の疲労度合いが、かなり違いうとのこと。新緑となったもみじが清々しくてとてもきれいです。石段を登り切り本殿にたどり着きました。ここで少し長めの休憩。ここが到着ではなく、まだまだ先を登っていきます。<つづく>

June 17, 2010

閲覧総数 20

-

5

切手の貼り方を楽しむ

当ブログでちょっと変わった切手の貼り方など取り上げてきました。こうすることで相手の心象にも残りやすくなりますし、なにより自分自身が手紙を出すことを楽しめるようになると思います。今日(こんにち)のようなデジタルな時代だからこそ、人間味あるアナログ的な要素が必要であると、近ごろでは特に感じるようになってきました。以前、切手の耳を使う貼り方を記事にしましたが、手紙を受け取る人にはコレ、けっこう好評です。最近使用した切手は、耳が付いていたわけでは なかったのですが、横に解説が書かれていたため、それをあえて耳として使ってみました。こんなふうに手を施し、受け取った相手がどのような表情を浮かべるのかを想像しながら手紙を書くことで、より一層こころあるものが書けるようになると思いますが・・・ いかがでしょうか??

August 28, 2010

閲覧総数 499

-

6

寒狭峡ウォーキング 長篠城址周辺コース

秋晴れに恵まれたこの日は、新城市で行なわれた第三回寒狭峡ウォーキングに出かけてきました。このイベントは、民俗学者であった早川孝太郎氏の研究会が基になっており、研究会の活動を通じ、孝太郎氏の愛した世界「三州民話の里」を散策するという企画です。昨年も参加し今回が2回目。http://plaza.rakuten.co.jp/emgmethod/diary/200711040001/今年は長篠城址周辺のコースを周る企画です。先月、長篠城へ行ってきましたが、今回はその続編といった感じです。http://plaza.rakuten.co.jp/emgmethod/diary/200810130000/新城の総合グラウンドをスタートし、まずは最初のポイントへ。松平伊忠(まつだいら これただ)戦死の地。織田信長の命を受けた酒井忠次率いる部隊は、夜陰に乗じて背後から鳶ケ巣山の攻略に向かい、その一翼を担ったのが徳川家康の家臣であった松平伊忠。鳶ケ巣山の攻略に成功し、武田信玄の弟、武田 信実(たけだ のぶざね)を討ち取る功績を挙げましたが、残敵追撃で前線に出過ぎてしまい、退去する武田軍の小山田昌行から猛反撃を受けて戦死。武田勝頼は、この鳶ケ巣山の戦いに驚き、設楽が原の戦いに突入してしまったと言われています。それから下の写真にあるのは、長篠の合戦の英雄と言われる鳥居強右衛門のお墓。鳥居強右衛門は、三河国宝飯郡(現在の豊川市市田町)生まれ奥平氏の足軽。初めて訪れましたが、第二東名建設の為に、このお墓、今後は移動させられてしまうそうです。歴史あるものが、近代化によって失われていくのは、なんとも寂しい限りです。そしてここは、武田軍に見つかってしまった鳥居強右衛門が磔の刑に処された場所です。現在は竹やぶで覆われていますが、当時は向こう岸に長篠城がはっきり見えたそうで、見せしめのための処刑だったそうです。こちらは、牛渕橋から見た光景です。長篠城が紹介される際には、よく見られる風景です。左手には豊川(寒峡川)、右手には宇連川(三輪川)、それらの合流点に長篠城はあります。右の画像は、後ろ向きに豊川方面を写したものです。さて、しばらく歩き、いくつかのポイント通過した後、到着したところは、医王寺。ここは、武田軍が本陣をしいた場所です。今回は寄りませんでしたが、山を少し登ったところに物見櫓もあるそうです次回行った際には、この物見櫓からは、どうのように見えるのか、見物したいと思います。携帯で、画像にあるQRコードを読み取っていただくと、詳細が見られますので、ぜひどうぞ!お寺の玄関先には、石碑と説明書がありました。けっして大きなお寺ではありませんが、なにか奥ゆかしきものを感じました。時期になると紅葉がとても綺麗だそうですが、残念ながらまだ見られませんでした。境内には、物置櫓があり、むかしの道具や新聞記事などが保管されていました。下の画像は、なんだと思われるでしょうか?戦闘機のプロペラで、材質は、なんと木です!木材とはちょっと驚きでした。第二次世界大戦が終結した後の、当時の新聞が残っていました。貴重な資料ですね。そして、今回の終着ポイントへ到着し、お昼です。ここでは、イノシシの網焼きや豚汁などをいただきました。そして、この地方に伝わる「花祭」をこの日のイベントの為に、特別に披露して下さったそうで、しっかり見物してきました。奥三河の花祭は11月の第二土曜に行なわれる御園の花祭で幕を開け、翌年3月まで奥三河の17ヶ所の地区で順次開催されるそうです。なぜ花祭と呼ばれるのかについては、色々な説があるそうですが、五穀豊穣を祈る祭りなので五穀の「花」、来世は豊かな花の浄土に皆が生まれたいという願いを込めた祭りなので信仰上の「花」というのが主な説だそうです。本日の実演は、東栄町御園の「花祭保存会」のご好意によって実現されたそうです。花祭の一番の見所は、なんといっても鬼の舞。御園花祭の本番では、三体の鬼が出てくるそうですが、今回はその一体がお披露目。鬼の舞が終わり、記念撮影が出来るようにと、しばしの時間、鬼が鎮座して下さいました。皆さん、鬼とツーショットで写真を撮られたりしていました。この「花祭」、冒頭にも書いた民俗学者 早川孝太郎 氏が、日本の最初の民俗誌をいわれる主著『花祭』で紹介してから、全国的に知られるようになったそうです。1975年(昭和50年)の文化財保護法の改正により制定された重要無形民族文化財の第一回の指定(昭和51年)を受けています。このイベントには、当初はアウトドア的感覚で参加したものの、歴史的観点からも学ぶことが多く、とても充実したものとなりました。さて、次年度はどんな企画が催されるのか、いまから楽しみです。

November 2, 2008

閲覧総数 13

-

7

春の旅 神戸編(1)

大阪・神戸・姫路の旅に出かけてきました。一番の目的は、姫路城の拝観です。4月12日から「平成の大修理」が始まるため、しばらくの期間(5年)天守閣に登ることが出来なくなりますので、その前にと思い出かけてきました。今回一泊の予定でしたのでまずは神戸から。神戸には20代後半の時に行って以来です。当時、上海人と仲がよく、豊橋市に住む彼ら数人とクルマで神戸まで行き、現地でさらに彼らの友人と落ち合い、10人ほどで三宮の異人館や元町の南京町で遊んだことがありました。その時の日本人はただ一人、私だけでしたが・・・そんな思い出のある神戸。JR三宮駅に着いたのはお昼まえ。まずは北野異人館街へと足を進めました。どことなく独特の雰囲気を感じるのは私だけでしょうか・・緩やかな坂道を歩いていくと、徐々に異国情緒あふれる雰囲気になってきました。パラスティン邸の一階では喫茶室としてスターバックスが営業していました。こちらは、元アメリカ総領事ハンターシャープ氏の邸宅です。SAXを吹くポッチャリした人の銅像がペンチにドッシリ座っていましたが、なにか愛らしさを感じます。そのせいか、そのとなりに座り写真を撮っている方もいらっしゃいました。そして、こちらは有名な風見鶏の館である旧トーマス住宅。1977年にNHKでドラマ「風見鶏」の撮影に使われ、それきっかけに異人館ブームが起こったとされています。この異人館街には、平清盛が福原遷都により京都・北野天満宮を勧請して社殿を造営したと伝えられる神戸・北野天満神社があります。異国情緒豊かな街並みに日本古来の建造物もあり、和と洋が入り交じった不思議な感じのする街でした。もう少しゆっくりと街並みを見て回りたかったのですが、時間の都合により街並みをあとにします。三宮駅近くでお昼を食べようと、あらかじめガイドブックで下調べをしておいたお店に予約を入れていたため、足早にお店まで。スマートフォンのGPS機能を頼りになんとか時間までにお店に到着。お店の名は『お寿司とお料理のお店 「一や」 』。ドアを開け店内はいるとJAZZが流れる和のお店。落ち着いた雰囲気の大人のお店でした。しかしながら日曜日とあってか、お客さんは他にはおらず、会計を済ませお店を出るまでの間、結局ほかにお客さんは入ってきませんでした(笑)たぶんこのお店、夜がメインのお店なんでしょう。お店を出てすぐ目の前に行列が出来ていたので、何かと思いきやたいそこには焼き屋が。ふだん行列に並ぶことが嫌いな私ですが、ちょっと食してみたい気分だったので並んでみることに。しかし食べてみて唖然・・・ 全然おいしくないのです。小倉あんに塩が足りないといった感じで甘みが感じられません。やはりこちらの地域の方々とは味覚に若干違いがあるのかもしれません。不満ながらもそのたい焼きをほお張りながら、ホテルへと向かいます。チェックインまで時間がありますので、荷物だけ預けていただきます。宿泊するところはここ。「ホテル トアロード」。異人館のトアロード通りに面する英国調の佇まいのホテルです。ホテルの玄関口横にはチャペルがあり、ちょうどここで演奏会が行われていました。せっかくなので少しだけ聴いてみることに。三人の女性が奏でる演奏は、やわらかい音色がチャペル全体に響きわたりとても心地良かったです。手荷物を預かってもらい身軽になったため、南京町のある元町方面へと繰り出します。<つづく>

March 28, 2010

閲覧総数 24