歴史にみる日本と韓国・朝鮮

読み進めると、味気ない教材かも?という予想は外れたのです。

日韓の友好関係を育てるために、執筆陣が歴史を調べあげ、この教材を著した、そのような意気が伝わってくるのです。

また、単に教材というだけでなく読み物としても興味深いので・・・・・

勝手ながら私が関心の有るヶ所を紹介します。

「歴史にみる日本と韓国・朝鮮」鈴木秀夫・吉井哲編著、明石書店、1999年刊

<東アジア世界の交易>p44

日本史ということばで歴史をイメージしたとき、私たちは現在の日本という国家の範囲のなかでの歴史を思う。そして、日本列島を囲む海をその境として意識してしまうのである。その結果、日本と朝鮮の歴史を考えるときも、その二つの地域のあいだに現在の国境を意識することが多い。しかし、二つの地域のあいだある海は必ずしもそのおあいだを隔てるものではなく、互いを結びつけるものでもあった。そうしたなかに、対馬・済州島・琉球王朝やアイヌの人びとの存在もあった。

<東アジアの新秩序と海の道>p44

倭寇の出現にみられるような混乱の時代であった東アジア地域の14~15世紀は、同時代に新しい国際関係形成の時期でもあった。1368年中国大陸では元にかわって明、1392年朝鮮半島で李成桂による朝鮮王朝、1429年尚巴志の琉球王朝統一、そして日本列島では足利義満が南北朝の合一を完成させるのである。そのなかで、明は伝統的な中国を中心とする国際関係の回復をめざし、頂点としての明の皇帝が朝鮮や日本などの周辺の王の立場を保障し、従属させるという体制(冊封体制)をつくりあげていく。当時足利義満も「日本国王臣源」として中国にその立場を認められたのである。これにより貿易も国王を通じたものに制限された(朝貢貿易)。とくに琉球はこのようなかたちの流通システムのなかに入ることによって、私貿易・海外渡航を禁止されていた中国商人にかわって積極的に貿易活動をはじめた。そして、東南アジア地域と日本・朝鮮をむすぶ中継貿易の基地として那覇港は発展した。そのことは、15世紀に琉球が明へ171回もの朝貢貿易をおこない、足利政権の19回(勘合貿易)・朝鮮の30回を圧倒的に上回ることによくあらわれている。

中世社会においてこれらの地域のあいだにある海は決して閉ざされた世界ではなく、海上交通路が発達し、そのなかで琉球の那覇・九州の博多・朝鮮半島の三浦(富山浦・乃而浦・塩浦)などが国際的な貿易港・商業都市として成長したのである。これに対し、あくまで私貿易を強行していくのが倭寇であり、侵略的な海賊であると同時に貿易活動をおこなっていたのである。

また、15世紀に朝鮮でつくられた地図には、日本列島の大きさに比べ非常に大きな琉球・対馬の存在や航路・距離の記入があり、当時いかにこの地域の行き来が盛んであったかを物語っている。

<日本海をめぐる地域>p45

日本海では、北海道~十三湊~小浜という航路はとくに発達しており、若狭と陸奥の往来は活発であった。

当時「夷地」とよばれた日本列島北部は、独立した地域でもあり、十三湊を根拠地とする安藤氏は若狭の寺を再建するさい、みずからを「奥州十三湊日之本将軍」と名乗っている。

そして、津軽地方から中国や朝鮮の陶磁器・中国銭が多数発見されていること、1482年に朝鮮の都に「夷千島王瑕叉」の使者が渡っていることから、海の道は日本列島をむすぶだけでなく、朝鮮半島など日本海沿岸地域をむすぶものであったといえるのである。

<日本朱子学派と朝鮮>p54

12世紀宋代の朱子によってはじめられた「朱子学」は、中国においては元・明・清にわたる600年間、国家の学問として中国の精神界に君臨したが、やがて朝鮮、日本、ベトナムといった漢字文化圏において、当時のもっともすすんだ思想として受容され、それぞれの国において独自の発展をとげていった。朝鮮においては、高麗時代末期(13世紀末~14世紀初)に入ってきた朱子学は、李朝時代に入ると仏教勢力を排除しつつ、みずから国教的地位を確立するようになり、すぐれた学者を次つぎと生みだした。

それらの学者のなかで朝鮮第一の儒学者で、「朝鮮の朱子」「東方の小朱子」とよばれるのが李退渓(1501~1570年)である。そして、日本の江戸時代の儒学(朱子学)は藤原惺窩にはじまり、その弟子の林羅山によって定着するが、彼らにもっとも大きな影響を与えたのが李退渓であった。

江戸時代の日本人の儒学者は、今日では想像もできないほで朝鮮とその文化に親近感を抱いていた。文化的には中国は親の国であり、朝鮮は兄の国であるとするのが当時の学者の通念であったといえる。

<日本に「士」はいなかった?>p58

1719年通信使として来日した申維ハンは、その日本紀行『海遊録』のなかで、日本の教育や風俗を、各藩には儒学の学校もなく孔子廟の釈テン(孔子を祭る儀式)もない、また君や親を儒教の礼儀で弔う葬礼もない、と批判している。さらに興味をひく点は、李朝朝鮮も日本の江戸時代も、身分構成は士・農・工・商となっているが、日本には「士」がないといっている点である。彼からすれば、日本でいう「士」は厳密な意味での「士」=読書人とはいえないのであり、日本の社会は武人の優位の社会であるとしている。科挙性がなかった日本では、儒者が士大夫として官職につくことはなく、儒者と政治との密着度は、朝鮮と比べると薄いものであった。これに対し李朝朝鮮では、科挙の試験を通じて、能力にしたがって政治に参与できる機会が、一般の士大夫=儒者にあたえられていた。しかし、官職の数には限度があり、やがて役人の椅子争いから、士大夫間に分裂抗争がおこることとなった。また、朝鮮の儒学者たちの関心は理気説に集中し、とくに人間の情念は理から発するのか気から発するのかという問題をめぐり、李朝500年にわたって延々と論争がつづいた。そして、この主理派と主気派の論争は、士大夫間の政治抗争とむすびつき、まさに血で血を洗う党争がくり返されていったのである。

<文禄・慶長の役はなぜおきたのか>p46

1585年、豊臣秀吉は関白となった。その直後、彼は「唐国(明)までも」征服するつもりであると家臣につげ、翌年には宣教師を通じてポルトガル軍船を手に入れようとした。1587年の九州平定の前後から、秀吉は大陸征服の野心を機会あるごとに明らかにする一方で、軍事動員と出兵基地としての肥前名護屋城の築城をすすめていった。また、琉球・高山国(台湾)や、ルソンのスペイン提督、ゴアのポルトガル総督に対して入貢を要求する施設を派遣したのはよく知られている。

1587年、ついに秀吉は「唐入り=明の征服計画」の一環として、朝鮮(李氏朝鮮)に対して日本軍の先導をつとめること、国王の上洛という無理難題を吹きかけた。朝鮮との仲立ちを命ぜられた対馬の大名宋氏や秀吉の家臣小西行長の判断で、秀吉の要求は「仮道入明」つまり、日本軍が朝鮮国内を通行することの許可要請にすりかえられた。しかし、これまでずっと明の臣下の立場に立っている朝鮮にとっては、承知できる要請ではない。朝鮮の拒否を理由に秀吉の侵略戦争が開始された。

なぜ、秀吉はこのような侵略をおこなったのだろうか。日明貿易を再開したいという経済的要求や、秀吉個人の支配慾・功名慾など、さまざまな理由があげられるが、ふりかえってみれば、本能寺の変から朝鮮侵略まではわずか10年である。たええまない軍事動員をかけて大名を統制し、検地・兵農分離を強行して民衆を支配し、商業と貿易を管理した独裁者となった秀吉の支配体制は、無理を重ねて成立したものだ。あたえようにもすでに国内に領土はなく、さらに締めつけを強めるためには何らかの理由づけが必要である。東アジアに一大帝国を築くという構想は、そうしたところから生まれたものともいえる。ポルトガル・スペインが大帝国を築いているようすは、情報として秀吉に伝わっていた。また、しだいにその力を低下させつつある明にかわり、東アジアと海上貿易をみずからが支配したかったという説もある。いずれにせよ、その結果は、ばく大な犠牲だったのだ。

<侵略戦争はどのようにおこなわれたか>p47

1592年、15万8000人の日本軍は朝鮮に攻め入った。文禄の役のはじまりである。日本軍の進撃の速さはすさまじく、4月13日に釜山城を落とし、5月2日には首都の漢城を占領、北上して6月には平城を占拠した。朝鮮国王宣祖は、鴨緑江まで落ちのびて、明に救援を求めた。当時、朝鮮国内では官僚たちの派閥争いがはげしく、この非常事態に有効な対応ができなかった。また文治国家で平和に慣れ、訓練された兵力も軍備もわずかだった。戦国の乱世で鍛えられ、鉄砲という強力な武器をもった日本軍に抵抗すべくもなかったのである。連戦連勝の知らせに気をよくした秀吉は、京都にいたおいの秀次あてに一通の手紙を送った。明後年には天皇を北京に移し、自分は寧波に居を定めて天竺(インド)までも征服するというその文面を見たイエズス会宣教師ルイス・フロイスは、「妄想と空中楼閣」と、秀吉の空想的大帝国建設計画を手きびしく批判した。

朝鮮八道の占領後、日本軍は大名が各地域を分担して租税と兵糧のとりたてをおこなった。きびしいとりたてで民衆はさらに苦しんだ。また強制的に日本語を教え、日本の風俗への同化がくわだてられた地方もあった。

<吉田松陰、橋本佐内の朝鮮観>p61

東アジア諸国に対する優越意識は、いわば弱肉強食の近代国際法秩序のなかで、日本が文明国となるためには、アジアを侵略してもかまわないといった考えを生み出していった。長州藩にあって松下村塾をひらき、高杉晋作や伊藤博文を指導した吉田松陰は、1855年、兄にあてた手紙のなかで「今、日本国内において藩どうしが争っている場合ではない。ロシアやアメリカと条約をむすんだからには、その信条や規約をまもり、信義を失ってはならない。日本はその間、国力を養って、朝鮮や満州・中国に進出し、ロシアとの交易で失った利益を朝鮮や満州の土地を奪うことでつぐなうべきである」と述べている。また、幕末、幕政にかかわった福井藩の藩主松平慶永の側近であった橋本佐内は、1857年に「現在の日本は独立できるかどうかの瀬戸際に立っている。日本は朝鮮や満州を併合し、アメリカやインドにも土地をもたなければ独立することはできない。今、親露反米の道をとり、朝鮮・満州を奪うことが必要である」とも述べている。

松蔭、左内とも安政の大獄で処刑され、これらはいわば「妄言」に終わるが、幕末当時の、「名君」と称された人びとや有力志士たちの東アジア認識はこのようなものであった。そしてこういったアジア侵略を正当化する考えは、対馬をめぐる問題がおきると、より現実のものとなっていくのである。

<「征服」か「同盟」か>p61~62

1861年2月、ロシア軍艦ポザトニック号が対馬にあらわれ、湾内の測量をおこない、さらにその乗組員が上陸し、それに抵抗する島民を殺傷して対馬藩主に面接を強要するという事件がおきた。結果的にはロシアの対馬占領をおそれたイギリスが介入し、ロシア軍艦を退去させたが、この事件は、対馬が東アジアをねらう欧米列強にとって戦略的に重要な場所であることを示した。以後国内では対馬をめぐって、さまざまな議論がおこなわれた。

当時、老中として外交問題を担当していた備前松山藩主、板倉勝静の側近、山田方谷は1863年に「対馬藩の困窮は、朝鮮貿易の衰退と朝鮮からの対馬への綿布や米の供給が遅れているからである。約束をはたさない朝鮮を攻め、征服するために、対馬藩主が先頭に立って、長州など諸藩と立ち上がるべきである」と述べている。長州藩の木戸孝允は、対馬藩に接近し同盟関係をむすぶことに成功、対馬藩は尊皇攘夷運動へ大きく傾いていくことになった。このように尊皇攘夷を叫ぶ一部の人びとばかりでなく、幕政の担当者をふくめ、多くの人びとがこの時期急速に「征韓」へ傾いていったことを示している。

このような状況のなかで、対アジア外交について独自の考えを展開したのが勝海舟であった。1862年軍艦奉行並に任命された彼は、幕政担当者に軍政改革と海岸防備体制についての意見を求められたときに、次のように述べている。「イギリス、フランスが対馬をねらっているのは、ロシアの南下をくいとめるためである。だからこそ、今対馬っを幕府の直轄地として開港すれば、朝鮮・中国をはじめとする東アジアの貿易と防衛の拠点となるだろう」。また翌年、木戸孝允をまじえての朝鮮に対する議論のなかで「アジア諸国のなかで、欧米列強に抵抗できる国はない。これは、国力が欧米列強に比べて劣っているからである。そこで日本は、広くアジア各国によびかけて、ともに貿易をおこし、ともに軍事力を高めることが必要である。そうすれば欧米列強の侵略を防ぐことができるであろう」とも述べている。この勝の主張は、松蔭や左内、山田方谷らのアジア侵略肯定論とはちがい、欧米列強の侵略に対抗するために、日本・朝鮮・中国三国は同盟し、お互いに貿易の振興をはかって国力の充実につとめ、さらに軍事力を高めていく必要性を東アジアの新しい外交秩序を、いかなる国家・民族とも対等な立場でつくりあげようとしたのである。しかし、彼の「三国同盟」の主張は、薩摩、長州を中心とする新政府樹立という時代の流れのなかに埋もれてゆくのである。

<木戸孝允の征韓論>p64

木戸孝允は明治維新政府の中心人物である。彼は明治政府ができあがった最初、「武士も農民も、政府に強い不満をもっているから、それらをそらすためにも、朝鮮侵略の戦争をおこすように」と岩倉具視や三条実美に説いているほどの征韓論者であった。

このときの木戸の意識には、彼が師とあおいでいた吉田松陰の思想の影響がある。吉田松陰は尊皇攘夷の考えをもっており、外国の勢力が日本に入りこむことをきらっていた。 そこで日本が欧米列強の外圧に対抗するためには、国防を強化し、天皇の権威を朝鮮・中国に広めること、日本を中心にアジア全体で、欧米の侵略に対抗すること、などをあげていた。木戸の征韓論の背景にはこのような考えがあったのである。実際に木戸は、この考えのもとに行動している。

1868年10月、政府は江戸幕府の滅亡と明治政府の成立を朝鮮政府に伝えた。このとき木戸は朝鮮国王に対し、明治天皇の地位を上におこうとした。

たとえばこのときの国書の文面に、明治天皇を「皇帝」に位置づけ、朝鮮国王その下の「王」とした。そしてこの報告を、皇帝から国王への命令という意味の「奉勅」という文体をとった。

これは、本来対等なはずの両国の関係からいえば、異常なことだった。朝鮮国王にとっては、「皇帝」は中国の冊封体制のもと、宗主国である清の皇帝のみを意味していたので、朝鮮国王は日本からこのような国書を受け入れなかった。

しかし木戸はこれを「無礼である」と感じていたようである。木戸は次のように考えていた。

「天皇は日本の君主(皇帝)であること。幕府の将軍は、君主である天皇から任命」される立場(国王)にあった。だから江戸時代に朝鮮通信使を通じ、国王同士のつきあいをしていた。しかし、日本の君主(皇帝)に対して、朝鮮国王は下位である」

木戸の認識不足と誤解が生んだものだが、朝鮮を軽視する意識をここに読みとることができる。

<全国に広がる征韓論>p65

征韓論が大きく高められるのは、岩倉具視、大久保利通、木戸孝允らが欧米諸国をまわっているあいだ、西郷隆盛が留守政府をあずかったときである。

西郷は「内乱をねがう心を外にうつし、国を興すの遠略」として武力で朝鮮を征服することをとなえた。西郷は特権を奪われた武士の不満のはけ口として、朝鮮侵略戦争を提案したわけである。しかし帰国した大久保利通、木戸孝允らは、武士階級が朝鮮侵略戦争で意気を取りもどし、勢力を回復することをおそれた。

国防のために近代的な軍隊の育成を考えていた大久保、木戸らは、これに反対した。このため、西郷隆盛、板垣退助らは政争に敗れ、地方に下った。地方に下った彼らは自由民権運動をおこした。彼らによって全国各地に民権思想とともに征韓論が浸透していく。鎖国政策のなか情報の少なかった民衆へ、ものすごい勢いで征韓論が浸透していった。その勢いは江戸時代の友好的な日朝関係を踏みつぶすようなものであった。

<江華島事件>p66

1875年におこった江華島事件は日本と朝鮮のその後の歴史を強者(帝国主義)と弱者(植民地)とに分ける分かれ目になったと言われる事件である。それは、翌年日本と朝鮮の間で締結された日朝修好条約が、日本にきわめて有利な、朝鮮にとっては不利な条約であり、日本が欧米列強に強いられた条約よりもきびしいものであったからである。そして朝鮮の開国は、幕末の日本以上に大きな苦難をせおった近代化への第一歩になった。

運揚号が、長崎港を出発するのは1875年9月上旬のことであるが、事件の真相を知るにはその2年前に政府を二分したいわゆる「征韓論争」にふれる必要がある。「征韓」実行の時期をめぐって、日本政府内部では、西郷隆盛らは早期実行を主張して辞職していた。日本政府はすでに朝鮮侵略という点では方針がかたまっていたのであるが、その時期をめぐっては激論をかわしていた。

一方朝鮮では、李是応(大院君)(1820~1898)は息子の高宗(1852~1919)が王位につくと実父として政権を担当した。その対外政策は欧米列強の通商要求をきっぱり拒もうとする強硬策であり、1866年のシャーマン号事件、およびフランス艦隊の江華島上陸事件のさいには、武力によって列強の侵略を撃退していた。1871年にはアメリカのロジャース艦隊が江華島に上陸したが、朝鮮の守備隊によってしりぞけられていた。要するに江華島は首都ソウルから下る漢江の河口にある重要な場所であり、朝鮮が防備に力を入れていた要塞である。当然日本政府もそれは知っていたであろう。

ところが、1873年には王妃閔妃らを中心とする勢力が李是応を政権から追放して、対外強行策を修正しつつあった。

日本はこの情勢の変化を見のがさなかった。

1875年4月、外交官の広津弘信、森山茂は「軍艦を発遣し、対(馬)州近海を測量せしめもって朝鮮国の内訌に乗じ、もってわが応援の声援をなさんことを願うの議」を建言していたのである。

<日朝修好条約後の朝鮮と開化派の形成>p70

1876年の日朝修好条約は、朝鮮社会にはかり知れない影響を与えた。しかし朝鮮の人びとは、自国の独立をまもり、近代化をすすめるためにさまざまな努力をつみ重ねはじめた。金玉均もそのなかのひとりであった。彼は1851年に生まれ、両班(役人階層)の養子として育ち、1872年には科挙(役人採用)試験に優秀な成績で合格した。おりしもこの時期の朝鮮は、米仏の軍艦の侵入、日本の開国要求などで、封建体制が大きくゆらいでいた。金ら支配層のすぐれた青年たちは、実学派の実力者である朴珪寿のもとに集まり、そのすぐれた思想を吸収し、開化派を形成していった。また彼らは、中人(両班と常人の中間の実業階層)出身の知識人から外国の情報の刺激をうけ、さらに思想をみがいていった。その思想は、外国文化に対する狭い態度を脱すること、身分制度をのりこえること、富国強兵と人民生活に役立つ実用的な学問のすすめなどである。彼らについて日本の教科書では、「日本の明治維新にみならって急激に諸制度の近代化を図る独立党」と簡単に触れているが、彼らの思想は修好条規以前の1870~1876の間に形成され、実学思想の影響のもとに生まれた朝鮮の主体的、自立的な動きなのである。決して日本の影響があってはじめて成立したものではない。

<開化派と日本>p71

壬午軍乱以後の金玉均は、日本における文明開化の成果と経験を学び、朝鮮の改革のモデルをねりあげ、清国との従属関係を清算して「独立―開化」をすすめるために、対抗勢力としての日本に強くはたらきかけた。1882年9月には使節団の顧問として来日し、政財界の要人と交遊を深め、改革への資金援助を求めた。彼が期待した大きなパイプは、外務卿井上馨を通じて日本政府の協力をえることであり、福沢諭吉を通じて民間の強力を受けることであった。しかし、日本政府の協力は、その「朝鮮の自主的近代化運動に対する否定的姿勢」とも関係して、期待を抱かせながら土壇場で裏切るということをくり返し、開化派の活動を破滅においこんでいった。

<日本政府の仕打ち>p73

朝鮮が日本の植民地になってからは、金玉均はいつのまにか親日派の先駆者として宣伝され、朝鮮の親日派の自己正当化のために利用されていったのである。すぐれた改革思想と祖国に対する情熱をもちながら、死んでなお日本帝国主義に利用されつづけた悲劇の改革家であった。

<日本に運ばれた米と金>p78

1876年日朝修好条規(江華島条約)がむすばれ、日本と朝鮮との貿易がはじまり、釜山、元山、仁川が順次開港された。日・朝貿易は急激に増加し、開港から3年後には約10倍にふえた。朝鮮には、綿織物を中心とする資本主義商品がほとんど制限なしに輸入され、朝鮮から米・大豆と金がまた制限なしに輸出された。この急激な貿易の変化の理由は、むろん日朝修好条規と通商章程できめられた日本の領事裁判権、無関税、朝鮮での日本貨幣の流通などからきている。

朝鮮貿易に飛びついた日本商人の大部分は、明治の専制体制のもとでの急速な社会の変動からはじきとばされた没落商人や貧農などであった。「大半はわずかな資本をもってやってきた者で、はなはだしいのは、財産を失い郷里をぬけだしてきた者もあり、あるいは日雇い人足となり農閑期のみ来る者もあった」という。

1875年釜山に90名しかいなかった日本人は、8年後には、釜山・仁川・元山合わせて約2500名にふえた。彼らの出身は、朝鮮貿易の伝統を持つ対馬をふくむ長崎県が多く、ついで九州一円から、山口、広島、愛媛などである。彼らの商法は、恐喝・脅迫・詐欺そして暴力をふるまうまことに乱暴なものだった。

彼らは領事裁判権にまもられており、朝鮮政府が関税などで少し制限でも加えれば、領事館を通じて軍艦の出動を要求するなど軍事力をバックとした経済侵略をおこなった。こうした日本居留民の利益は、結局中央財閥・国家にすいあげられた。国立第一銀行が釜山に支店を開き、三菱・大倉組などの政商が進出した。また、大阪商船株式会社が大阪-釜山航路を設けると、大阪商人が朝鮮市場に本格的に進出をはじめ、国立銀行の援助を受け、イギリスの綿織物の中継貿易と、米などの買い占めで暴利をえた。

<金の輸入と日清の経済戦争>p79

開港後、日本への金輸入量は年々増加し、とくに日清戦争のときまでは日本全体の金輸入量の大部分が朝鮮金であった。1893年まで日本が朝鮮から輸入した地金は、ばく大な量になった。この地金は、朝鮮の採金業者や民衆から、さぎに近い方法でうばったものである。

開港から1884年まで朝鮮の対外貿易は、日本が独占した。開港前は圧倒的に朝・清貿易が多かったが、開港後の1882年には、朝・日貿易の比率が高まった。しかし、甲申政変のあと、清国の政治的影響力が大きくなり、清国商人が直接取引きに進出してきたこと、さらに日本商人の略奪的商法に対する反日感情が、日本の朝鮮貿易の有利な位置を後退させた。朝鮮の日・清両国からの輸入額の比率は1892年には清国45対55にかわり、日清戦争直前では、ほぼ同じになっている。

日清戦争後は、清国の政治的影響力が弱まり、清国からの輸入が大幅に減少し、逆に日本からの輸入は7割を上回るにいたった。

<日清戦争後の侵略>p81

日本商人の略奪的な姿勢は朝鮮民衆に排外的な世論をよびおこした。1889~90年に、日本では米・麦の大凶作がつづき、米騒動がおこっていた。安い朝鮮米の輸入は、日本商人にとって莫大な利益をもたらすものであった。

(中略)

日清戦争後、日本の朝鮮での優位は強まった。敗戦によって清国商人の活動が弱くなり、一方ロシアが朝鮮市場にさほど関心をもたなかったことで、日本の朝鮮への経済侵略は、各方面にわたって、年ごとに強められた。以前からの米と金の略奪はいっそうひどくなった。朝鮮の対外貿易に占める日本の割合は圧倒的に高まり、輸入の70%、輸出の80%を占めた。米の場合、1896年には戦前の3倍もの米が運ばれていった。金の流出量も、1893年から99年には5倍近くとなった。このようにして略奪した金は、日清戦争後の清国からの賠償金とともに日本の金本位性確立の基礎となった。

<自由民権運動と朝鮮>p74

藩閥専制政府に対して、自由と民主主義を求めて立ち上がった自由民権運動は、近代史のなかでも忘れられない一側面である。民権運動が国内で燃え上がっているとき、日本と朝鮮のあいだに次つぎと重大事件がおきた。それらに対して、自由民権の活動家たちはどんな態度をとったのだろう。

<大阪事件>p74~75

1885年5月、自由党左派の指導者、大井憲太郎、小林樟夫、磯山清兵衛らは、自由党解党や、いわゆる「激化諸事件(秩父事件等)」の敗退などでゆきづまった民権運動の現状を打開するため、朝鮮で閔氏政権打倒のクーデターをおこす計画をたてた。その計画というのは、壮士(活動家)20余名を朝鮮に送って、清国に従属する朝鮮政府の高官を暗殺し、開化派の政権を樹立する。それにより日清両国の対立を激化させ、その混乱に乗じて民権派を再結集し、日本の専制政府を倒すというものであった。

200発分の爆薬は準備したものの、資金不足や、大井らの指導力不足、朝鮮渡海組の隊長磯山の脱落などでてまどるうち、計画は警察の知るところとなり、大阪、長崎などで87名が逮捕されて未遂に終わってしまった。この計画には女性民権家景山英子や、秩父事件の指導者落合寅市も名を連ねている。

大阪事件の参加者の最大の目的は、裁判記録によれば、「内地改革」にあるらしい。1885年は自由民権運動がゆきづまっていた時期であった。民権派は政府の弾圧と手なづけで分裂し、民衆とのむすびつきを求めた急進派も次つぎに敗北していった。あせる彼らの頭に浮んだのは甲申政変のさいの民衆の反応だった。加波山事件や秩父事件では動こうとしなかった民衆が大勢押しかけてきて、なにかやることはないかと訴えたのだ。専制政治によって自主の精神が失われた日本社会を活性化するためには、外側からの一撃が必要だ。その手段として朝鮮の改革が選ばれたのである。

(中略)

しかし、彼らの考えには重大な誤りがある。この計画をみわたしてみると、朝鮮の改革の主体となるはずの朝鮮の人びとの影がほとんどみえない。しかし考えてみると、朝鮮の革命は朝鮮の人びとの仕事であって、日本人がテロを用いておこなうべきものではないのである。いくら連帯を強調したとしても朝鮮の人びとにとっては「余計なお世話」なのだ。まして、朝鮮民衆の苦しみは不平等条約を押しつけた日本からくるところが大きかったのである。彼らはその点を自覚していない。また、他国の革命を自国の革命のきっかけとする発想は身勝手なもので、かつ朝鮮の革命を日本革命に直接むすびつける論理も疑わしい。

自由民権運動は明治維新の落とし子である。そのため、民権派も「西欧文明は絶対であり、その文明を遅れたアジアの国ぐにに広めることは日本の使命である」という身勝手な優越意識からぬけでることはできなかった。任午軍乱の時点までは、アジア諸国の連帯を説き、冷静に不干渉政策を説いた民権派であったが、その彼らも日本の侵略に反対する朝鮮民衆の動きを「扇動者、暴徒の迷夢」とかたずけてしまっている。それが甲申政変ののちには、政府の情報統制の成果もあってか、「日本兵の武力を宇内に示すべし」(自由新聞)というような明確な国権拡張論にそまり、磯山や植木枝盛らは清国批判の激しい演説をおこない、清をこらしめるとして義勇兵募集に熱中し、民衆の戦争熱をあおった。みずから政府の侵略戦争を後押しする愚をおかしたのである。大阪事件は客観的にはその大きな一歩と位置づけられる。福沢の「脱亜論」が発表されたのもちょうどこの年(1885)である。

<明治知識人の朝鮮観>p76

1984年、1万円札の肖像画に福沢諭吉(1834~1901)が登場した。「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」のことばではじまる『学問ノススメ』などの著書を通じて、ヨーロッパの近代思想を日本に紹介した啓蒙思想家として、また、慶應義塾大学を創始した教育者として、日本人にとってはもっともなじみの深い人物のひとりである。では、明治を代表する知識人である福沢が、隣国朝鮮をどのように見ていたのか、彼の言動を見ながら考えてみよう。

(中略)

1884年、朝鮮でおきた甲申政変で、日本の援助を受けた独立党の金玉均らのクーデターが失敗すると、福沢は、日本の援助による朝鮮近代化への方向に見切りをつけ、その朝鮮への態度を一変させた。「脱亜論」の登場である。

「日本はもはや朝鮮や中国の文明化を待って、アジアを反映させるなどという余裕はない。むしろアジアを脱して、西洋の文明国と行動を共にし、朝鮮、中国に接する時も隣の国だからと、特別扱いする必要はない。西洋人が、朝鮮、中国に接するのと同じようにすればいいのである。悪友(朝鮮、中国)に親しむ者は悪名からのがれることはできない。私はアジア東方の悪友とは絶交すべきであると考える」(時事新報、1885年3月)

福沢は、東洋対西欧という対立構造のなかで、日本を東洋のリーダーとして位置づけることをやめ、西洋の一員として西洋と行動をともにし、朝鮮や中国に対応しようとしたのである。

<「日清戦争の義」とその実態>p86

日清戦争開始の口実をつくるため、日本政府は朝鮮政府に対し、政治改革を実施すること、および清とむすんできた従属関係を絶つことの二つを要求していた。一方では朝鮮が清から独立することを求め、一方ではその独立国に改革を要求するのは内政干渉ではないかと、朝鮮政府は日本の矛盾をついて反論し、要求を拒んだ。これに対し、日本政府は期限つきの最後通知で、先の二つの要求をくり返し、2000余人の軍をソウルに送った。1894年7月23日、警護の名目で王宮を占領した日本軍は、反日的な閔妃(国王高宗の王妃)一派の勢力を押さえ、閔妃のライバルだった大院君(高宗の父)をむりやりかつぎだした。そして開化派官僚からなる親日政権をつくりあげた。タイムズ紙は「日本軍が今ソウルを占拠し、国王高宗は彼らの虜囚」と報道した。大院君から、清の軍隊を国外においだしてくれという委託をとりつけた日本は、2日後に豊島沖の海戦をおこなって、清との本格的戦争に突入する。朝鮮の独立を目的にかかげながら日本は、朝鮮軍の武装解除をすすめる。そして組織的に朝鮮の文化財の略奪をおこなっては日本に送った。戦利品は日本各地で展示されて、さらに国民の戦意を高めるのに使われた。日本軍人と軍属20万人の兵糧の調達と輸送のために、朝鮮から強制的な物資と労働力の取り立てがすすめられていった。

この王宮占領の軍事クーデターと日本軍の横暴に対して、朝鮮の農民軍は反日の姿勢をいっそう明らかにして再び挙兵し、民衆や地方の官吏たちのあいだにも、義兵闘争のはしりともいうべき根強い抵抗がわきあがった。

(中略)

では朝鮮の政治改革を要求した日本政府のねらいは何だったのだろうか。開戦の1ヵ月後に、日本は朝鮮政府とのあいだに鉄道や電信などの利権獲得や、日本軍がより自由に行動できるための条約をむすんだ。外務大臣陸奥宗光は、朝鮮の内政改革はあくまで日本の利益のためであることを回想録に告白している。さらに日本に有利な状況をつくるべく、井上馨が特命全権公使として赴任した。彼は大院君をわずか4ヶ月で引退させ、日本に亡命していた朴泳孝を送りこんで親日政権を強化した。前後して40人におよぶ日本人顧問官を送りこみ、朝鮮政府のすべての政策を監視させ、いわば占領軍日本による強力な内政干渉をすすめた。日本には戦勝のニュースのみが流され、日本国民は勝利者としての優越感にひたった。忠義勇敢な天皇の軍隊のイメージが軍国美談として報道され、のちには教科書や軍歌となって国民に広まった。そのもっとも有名なものが修身教科書の木口小平ラッパ手の話である。

<三国干渉による情勢変化>p87

井上馨公使が朝鮮の保護国化をいっそうすすめようとした矢先におきたのが三国干渉だった。これにより日本の力は大きく後退し、反比例してロシアの影響力は増大した。前年の王宮占領以来、政治から遠ざけられていた閔妃は、これを機に、日本に対抗し自派の勢力を回復するためにロシアに接近した。同時に、強引な日本の朝鮮支配に、列強から批判があいついだ。日本はおもてだった内政干渉を中止し、これまでにえた利権の維持に専念せざるをえなくなった。三国干渉以降1900年ごろまでは、日本よりもロシアの方が、朝鮮からの利権獲得においては目立つようになっていく。親日派閣僚の筆頭である朴泳孝は、ロシアと王室の関係を断って情勢をかえようとこころみるが失敗に終わり、逆に朝鮮政府から追放されて日本に再亡命した。

<実態>p86

14名の執筆者全員が千葉県在籍(ほとんどが高校教諭)となっているが、よくひとつの県だけで、この本ができたものですね。

文科省の検定済み歴史教科書だけでなく、この本なんかで歴史観を修正補完することも肝要でないかと思う次第です。

絵本もそうだが、教科書とか教材とかいうものは若者の未来に期待するバトンのようなものなんだろう。その意味で、千葉県の皆さんがつくったバトンに対して敬意を表します。

アマゾンのブックレビュー より

おそらく、本書の記述を見ると「日本は韓国にいいことだってしたじゃないか

韓国が発展したのは日本のおかげだ、いいかげんにしろよ韓国」

と思っている人は頭から湯気が立つほど怒るかもしれません。

僕も「あやまれあやまれ」と言い続ける韓国や、いたずらに「反日教育」を

する韓国には、いい加減愛想が尽きかけたこともあります。

だから、この本を「怒らない」と決めて再読してみました。

日本では初代総理大臣として、お札の顔として尊敬されている

伊藤博文や、福沢諭吉がなぜ、韓国では蛇蝎のように嫌われるのか。

その理由は、明治という帝国主義の社会でそれなりの韓国蔑視の発言をし、

総督府の長として弾圧の先頭で指揮をしているからなのです。

これは、好き嫌いは別にして史料として事実です。

目次や内容の一部がアマゾンの「なか見!検索」で見られます。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 台湾ドラマ☆タレント

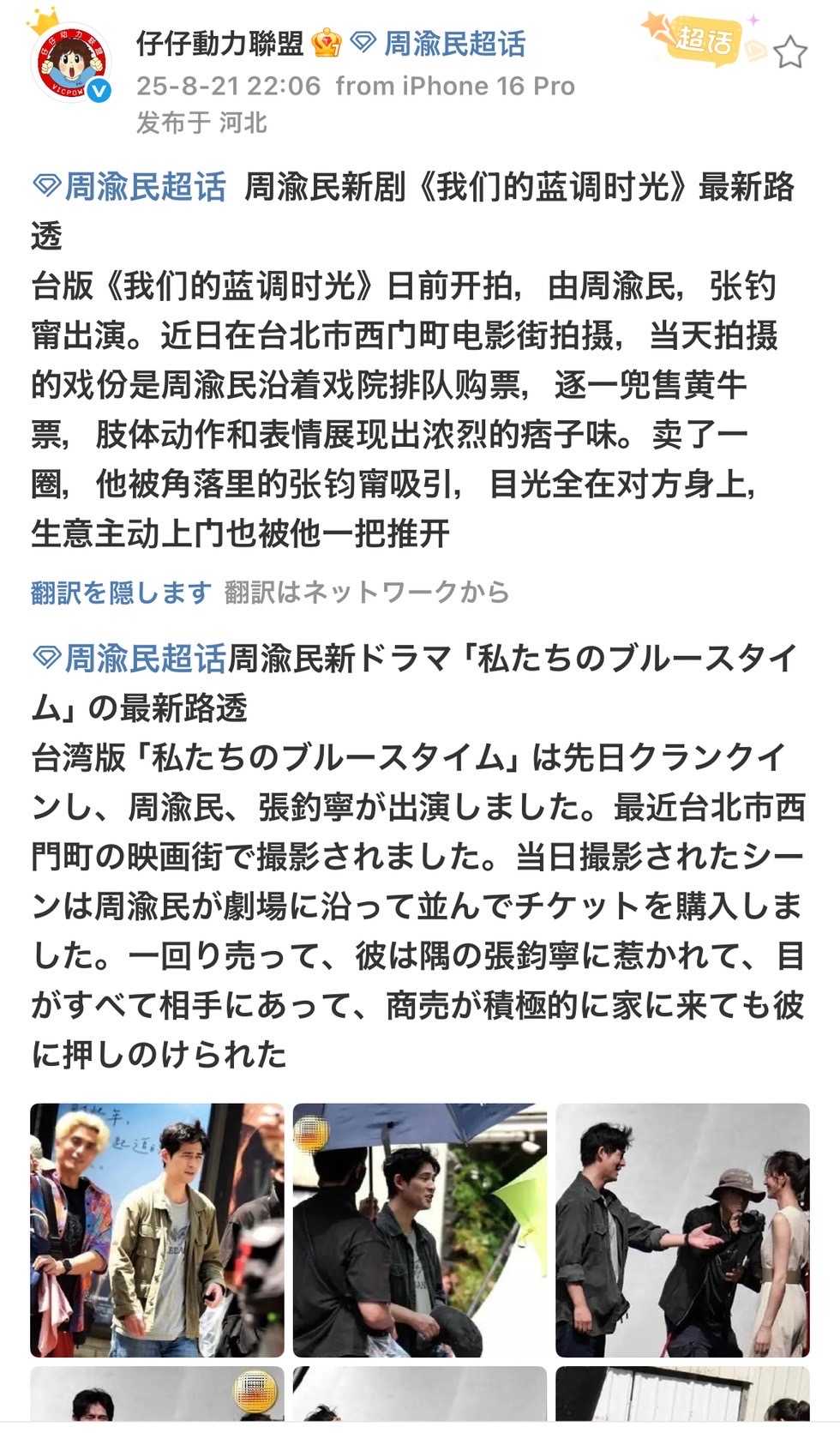

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- パク・ヨンハくん!

- 500記事目の記念に寄せて ― ヨンハへ…

- (2025-11-19 16:29:25)

-

-

-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…

- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…

- (2025-04-26 15:25:48)

-

© Rakuten Group, Inc.