-

1

芝桜と桜草

近所で芝桜の花のじゅうたんが見事です。ハナシノブ科フロックス属の多年草です。地に這うようにしてカーペット状に地面を覆うので、庭一面に咲くと豪華で可愛らしく美しい花で、思わず見とれてしまいます。石垣の根じめで垂れ下がるさまも格別ですね。 桜草の花が可憐に咲いている。サクラソウ科サクラソウ属の多年草で、花は5弁で大きく裂けて、花色は桃色や白色などです。プリムラ・マラコイデスなどの西洋サクラソウと区分するために日本サクラソウと呼ぶ。桜草とプリムラ・マラコイデスの違いは葉っぱの形が少し違うらしいが、素人の私には見分けできない。写真上が芝桜で写真下が桜草です。

2017年04月30日

閲覧総数 2785

-

2

住友城下町の住友五社

新居浜太鼓祭りに協賛して出した住友グループの新聞広告(下記太字部分)です。住友発祥の当地には住友五社(下記参照)があり、全て別子銅山の流れを汲む企業である。住友五社でも序列が決まっているのか、新聞広告の順番は何時も同じです。 戦前までは五社対抗競技大会、昭和40年代までは五寮対抗球技大会などが開催されていたが、別子銅山が閉山し且つ、各社の自動化が進んだ現在は従業員が少くなり対抗競技なども姿を消している。 住友五社の生い立ちは別子銅山の各部門が分離独立して出来た会社で、概要は下記の通りです。明治・大正時代から公害防止や環境対策に積極的に取り組んできた企業集団でもあり、先人の先進的な取り組みに感心する。☆住友金属鉱山別子事業所は住友事業の源流である銅精錬事業を1691年に操業開始した別子銅山を原点として発展してきた。公害防止のために瀬戸内海の四坂島に精錬所を移す。1973年別子銅山閉山後も海外の鉱山より輸入して銅精錬事業を継続している。別子地区には関係なくなったが、現在も別子事業所として別子の名前を継承している。☆住友化学愛媛工場は1913年に別子銅山の環境対策として、排ガス中の亜硫酸ガスを回収して肥料製造を始めたのが発祥で、肥料⇒アルミニューム⇒石油化学⇒ファインケミカルと事業変遷しながら進化を遂げているが、最初の肥料製造は今も排ガス処理の一環として続いている。☆住友重機械工業新居浜工場は別子銅山の産業近代化に伴い、機械化を進めた1888年に別子銅山機械修理工場として発祥し1934年に分離独立した。現在も産業機械を製造している。☆住友共同電力は別子銅山に電力を供給するため1919年設立し、別子銅山の発電設備を継承した。住友系企業に電力を供給するほかに、住友系社宅にも電力供給していたが現在は四国電力に譲渡している。別子山地区には特例として現在も供給している。☆住友林業新居浜事業所は別子銅山開鉱と共に周辺の立木利用を始める。1894年に山野の復元緑化のために植林事業を始め、その後1909年に別子銅山より分離独立して現在に至り、山林事業や住宅事業を行っている。 別子銅山が閉山して約40年近くなり、鉱毒はないが坑内排水の除害設備として、山根収銅所は現在も稼動している。

2010年10月23日

閲覧総数 3084

-

3

黄色い桐の実

近所の桐の実が黄色く色付いてきた。12月ごろには黒っぽい色になり弾けて種が飛び出す。ゴマノハグサ科キリ属の落葉樹で、花は円錐花序に薄紫色で先端が5深裂した筒状の小花を多数つけて清楚で綺麗です。実も葉の陰で色づくまでは目立ちません。

2016年10月09日

閲覧総数 129

-

4

花海棠の花

お隣の花海棠の花が咲いている。バラ科リンゴ属の落葉樹で、桃紅色の綺麗な花を多数房状に吊り下げている。別名スイシカイドウ(垂糸海棠)と云われ、中国では牡丹と共に愛好されているらしい。

2018年04月06日

閲覧総数 105

-

5

房咲き水仙の花

お隣の房咲き水仙の花が咲き始めた。ヒガンバナ科スイセン属の多年草です。日本水仙でラッパ水仙などの西洋水仙より開花が早い。芳香のある小さな盃状の花を咲かせるが、球根も葉っぱにも毒があるので注意が必要です。ニラと間違って食べる人がいるらしい。

2018年12月20日

閲覧総数 243

-

6

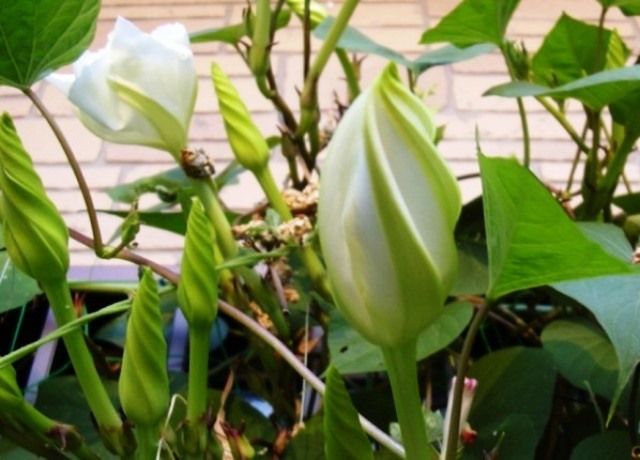

夜顔の蕾と花

近所に夜顔の蕾と花が咲いている。ヒルガオ科サツマイモ属の一年草で、朝顔や昼顔の仲間だが、花は白い花で夕方開いて明け方萎んでしまう。葉っぱはサツマイモと同じです。良く似た花にユウガオ(夕顔)があるが、ウリ科で実は干瓢になる植物で違う種類です。

2017年08月23日

閲覧総数 776

-

7

銀木犀の花と金木犀の花

近所に銀木犀の花が咲いている。モクセイ科モクセイ属の常緑樹で、十字の白色の花が咲き、金木犀と同様に良い香りがする。隣に金木犀が咲いていたので香りの強さは定かでない。葉っぱに少しギザギザがある。写真上が銀木犀で写真下が金木犀です。

2017年10月15日

閲覧総数 485

-

8

トウネズミモチ(唐鼠黐)の青黒色の実

トウネズミモチ(唐鼠黐)に青黒色の実がたくさんなっている。モクセイ科イボタノキ属の常緑樹で、6月ごろ白色の花が咲き今頃青黒色の実がなる。やはり赤い実の方が目につき易いですね。

2012年01月29日

閲覧総数 112

-

9

柊南天の青い実

お隣の柊南天の青い実が大きくなってきた。メギ科ヒイラギナンテン属の常緑樹で玄関先に植えられている。ヒイラギ(柊)もナンテン(南天)も縁起の良い木とされているので柊南天も良いのかなぁ。

2017年05月21日

閲覧総数 776

-

10

蜘蛛の巣と蜘蛛

蜘蛛も餌を確保しようと蜘蛛の巣をかけている。地上から2mぐらいの所だが虫がいるのだろう。秋になったので蜘蛛も必死だろう。蜘蛛の巣は手入れの悪い庭に張られるので、我が家の庭も手入れが行き届いていない証拠だ。

2017年10月18日

閲覧総数 112

-

11

風船蔓の七変化の袋

風船蔓の袋の色が緑色から茶色まで変わってきた。ムクロジ科フウセンカズラ属のつる性植物で、小さな白い花より大きく膨らんだ袋に注目が集まる。袋の中からハート形模様の種が出てくる。

2017年10月03日

閲覧総数 1249

-

12

マーガレットの白い花

近くのお宅でマーガレットの白い花に出合った。キク科アルギランテマム属の常緑多年草で、ひと重咲きの白花が馴染み深いが黄色や桃色もあります。夏の高温と冬の低温時は花数が減りますが四季咲きです。別名モクシュンギク(木春菊)と云い清楚な花です。

2018年02月05日

閲覧総数 534

-

13

アルストロメリアの花

お盆が済んで名古屋の孫たちが帰っていった。まだ老夫婦二人の生活に戻った。近所のアルストロメリアの花が咲いている。アルストロメリア科アルストロメリア属の耐寒性球根植物です。別名ユリスイセン(百合水仙)と云う。花色は多彩でピンク色、黄色、オレンジ色などがあり、花びらの一部に斑点模様がついているのが特長です。

2017年08月16日

閲覧総数 129

-

14

ランタナの花

近くのランタナの花が咲いてきた。クマツヅラ科ランタナ属の常緑樹で、小さな花を半円状につけて花色が次第に変化していく。花色が黄色⇒橙色⇒赤色などと変化するものの他に白色、ピンク色や赤色の花もある。花の期間が長いので庭木として重宝されている。別名七変化と云う。

2017年06月24日

閲覧総数 714

-

15

デンファレの花

近所でデンファレの花に出合ったが、コチョウランと並べて置いていたので、ラン愛好家らしい。正式名はデンドロビウム・ファレノプシスと云う。ラン科デンドロビウム属でコチョウラン(胡蝶蘭)に良く似ているので、この名前が付けられたそうだ。

2015年11月17日

閲覧総数 101

-

16

黄花コスモスの花

黄花コスモスの花が咲いている。キク科コスモス属の1年草で、コスモスの一種で黄色やオレンジ色の花が咲く。葉っぱはコスモスより太くギザギザの形をしているので金鶏菊に似ている。

2017年10月03日

閲覧総数 909

-

17

サルビア・コクシネアの花

お隣のサルビア・コクシネアの花が咲いている。シソ科サルビア属の宿根草で、花色は白色、ピンク色や赤色でシソの穂に似た花が初夏から晩秋まで咲きます。別名ベニバナサルビアと云う。写真のピンク色の品種はサルビア・コクシネア・コーラルニンフと云う。

2017年08月17日

閲覧総数 387

-

18

ポットマムの花

ポットマムの花です。キク科クリサンセマム属の鉢植えなので、ポットマム(ポット・クリサンセマムを省略した)と呼ばれている。矮性菊で花色や咲き方などは普通の菊と同じで、写真はボンボン咲きで、花数が多いので鉢植えでも豪華に見えます。

2019年03月04日

閲覧総数 174

-

19

八重咲き水仙

我が家の八重咲き水仙が咲き始めた。ヒガンバナ科スイセン属の耐寒性球根植物です。副花冠や蕊が多弁化した八重咲きで豪華に見えます。水仙の種類が多く、これから咲きだすので順次アップします。

2019年03月13日

閲覧総数 314

-

20

チオノドクサの花

チオノドクサの花が咲いている。ユリ科チオノドクサ属の多年草です。星形の6弁花で花色は白色、ピンク色や紫色がある。別名ユキゲユリ(雪解ゆり)と云うので今頃咲く花ですね。チオノドクサはチオノ(雪)とドクサ(栄光)の合成語だそうです。

2019年05月05日

閲覧総数 80

-

21

十二単衣の小さな花が密集して生えている

お隣に十二単衣の小さな花が密集して生えている。シソ科キランソウ属の多年草で、青い花だが茎を伸ばしながら、下から順次咲いていくので花期が長い。花が重なるように咲いているので十二単と云われるが、流通名はアジュガと呼ばれている。

2019年05月14日

閲覧総数 254

-

22

アガパンサスの花

アガパンサスの花が咲いている。ユリ科アガパンサス属の半耐寒性多年草です。紫色の小花を球形状にたくさん咲かせ、葉は君子蘭に似ているので、別名ムラサキクンシラン(紫君子蘭)と云う。

2019年07月14日

閲覧総数 69

-

23

百日紅の花

百日紅の花が咲いている。ミソハギ科サルスベリ属の落葉樹で、6弁花の花びらはシワシワで、紅色、ピンク色や白色です。今頃から秋口まで100日間咲き続けるので百日紅と名付けられたようだ。幹は猿も滑るようなツルツルで、別名はサルスベリと云う。

2019年08月07日

閲覧総数 126

-

-

- バラがすき!

- 心中だって! 今日のクリスマスロー…

- (2025-02-17 13:44:47)

-

-

-

- 我が家のバラの開花

- 2024年のバラまとめNO.68「モーティ…

- (2025-02-17 00:00:08)

-

-

-

- ガーデニング・家庭菜園・園芸・花な…

- 春へ向けて

- (2025-02-17 20:32:21)

-