PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(93)ユネスコ【世界遺産】

(252)美術館・博物館

(1927)楽しい『海外旅行』の話

(384)国内旅行

(36)アメリカ・カナダ

(103)「韓国」

(173)フランス

(40)ペルー

(150)アルゼンチン

(17)ブラジル

(8)スロベニア

(25)クロアチア

(67)ボスニア・ヘルツェゴビナ

(8)モンテネグロ

(6)ドイツ

(2)ネパール

(9)ベトナム

(2)カンボジア

(4)南アフリカ

(32)ジンバブエ

(28)ボツワナ

(13)メキシコ

(115)ロシア

(66)香港・マカオ

(17)インドネシア

(55)ニュージーランド

(61)マレーシア

(48)政治・経済

(50)旅のアイテム

(190)見逃せないニュース

(153)『感謝』

(37)映画

(57)「読書」

(72)スポーツ

(135)テレビ

(102)話題の人

(52)近況報告

(791)歌舞伎

(97)大相撲

(792)東京寺社&庭園散歩♪

(180)ヴァチカン市国の豪華絢爛♪壮大な「サン・ピエトロ大聖堂」建設費用は、どこから調達したのでしょうかね?

サン・ピエトロ大聖堂 巨大な建造物と資金調達・・・方法とは?

世界で最も大きな教会建築のサン・ピエトロ大聖堂

巨大な大きさは疑いないものの・・・一度内部に入ってしまうと

あまりの大きさにその正確な寸法を把握するのは難しい

正面の柱廊を除き、全長192.76m

3つの廊を含んだ幅は、58m

身廊の天井の最も高い部分は、44.5m

さらに驚くのは、クーポラを支える4本の巨大な柱のひとつが

S.カルロ・アッレ・クェットロ・フォンターネ教会(ポッロミーニ)

全体よりも大きいということだ。

聖堂の巨大さを少しは想像できるかもしれない。

おもしろいことに、この巨大さが床にも表してある。

床の廊の中心軸に沿って、アプシスを起点にして測った

世界のおもだった教会の大きさが金属の文字で示されている。

ミケランジェロの手になるクーポラは、

直径42m、床からの高さは、およそ120mにも及び

徒歩で上がると優に30分もかかってしまうほどだ。

「大きいことはいいことだ」とは、言いきれないが

とにかくこの大きさには圧倒される。

「よくぞこれほどに大きくて豪華な教会が造れたものだ」という気持ち

サン・ピエトロ大聖堂の再建に当たっては、莫大な資金が必要だった。

ユリウス2世の後を継いだレオ10世は、工事を続けるために

ドイツの銀行家フッガー家から資金を借りる契約を結んだ。

そして、経済難に陥った教会は、免罪符を売ることで

この危機を乗り越えようと考えたのだった。

フッガー家が売り上げの半分を受け取るという取り決めの下

免罪符は、ドイツを中心に売りさばかれた。

やがて、免罪符は、良心的な聖職者のカトリック教会への

不信と造反を招き、宗教改革の引き金となった。

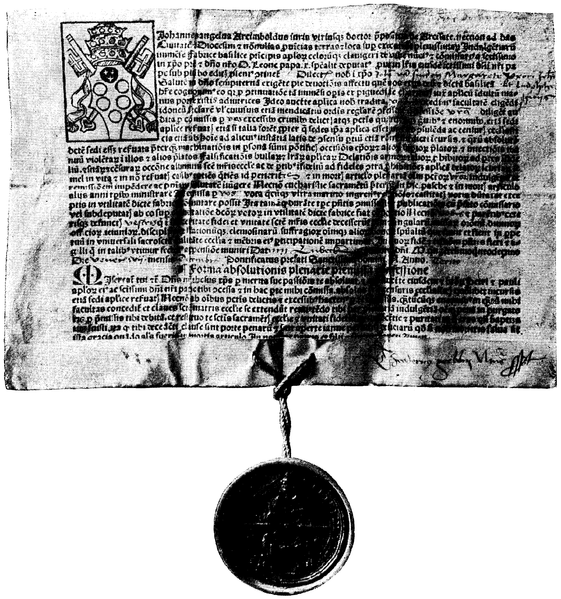

レオ10世による贖宥状

免罪符・・・とは?

レオ10世による贖宥状(しょくゆうじょう)のこと。

1515年にローマ教皇レオ10世の名の下に売りだされた贖宥状は、

イタリアの聖ピエトロ大聖堂の建設費を集めるという名目で、

ドイツにて売りに出されたもので、実際の発行者はドイツ宗教界の最高位である

マインツ大司教、販売の実務を担うのはドミニコ修道会だった。

一般には、この贖宥状に対してザクセン選帝侯領の神学者マルティン・ルターが

1517年に異議を唱えたことが宗教改革の端緒だったとされている。

1517年にルターが95ヶ条の論題を城教会の門に貼りだしたことで

宗教改革が始まった、とされている。

贖宥状は第1回十字軍(1096-1099年)の頃から

大々的に出回るようになったとされている。

はじめのうちは十字軍が招集される度に贖宥状が発行されていて、

戦場で敵を殺す罪を犯しても、その罰は免ぜられるという性格のものだった。

十字軍が下火になったあとは、

100年に1度、50年に1度と限定的に発行されていたが、

しだいに安易な集金手段として乱発されるようになっていった。

1513年にローマ教皇に就任したレオ10世は

もともとイタリアの豪商メディチ家の出身で、

日々王侯のような贅沢な暮らしを求め、

その費用としてドイツの豪商フッガー家に巨額の借金をするようになった。

また、1514年にドイツの最高聖職位である

マインツ大司教に叙任されたアルブレヒトも、

その聖職位を得るための工作資金として、

フッガー家から多額の借り入れを行った。

フッガー家はこれらの貸付を回収するため、

ローマ教皇とマインツ大司教は借金返済のため、

3者の協力により「聖ピエトロ大聖堂の再建費用」の名目で贖宥状を発行し、

その売上で借金を返済することを計画した。

この贖宥状の販売実務にあたったのは、

托鉢修道会の1つドミニコ修道会で、

なかでもテッツェルという修道士が凄腕の販売人として歴史に名を残している。

彼らは、買うだけでありとあらゆる罪から免れる、

との謳い文句でドイツ中でこの贖宥状を売り歩いた、とされている。

この謳い文句を聞いたヴィッテンベルクの神学者マルティン・ルターは、

ドミニコ修道会への批判を開始し、1517年秋に95ヶ条の論題を貼り出した。

一般的にはこれが宗教改革の端緒になったとされている。

正確にはルターが批判したのは

「ありとあらゆる罪」を免れることができるという主張に対してであり、

伝統的な贖宥の教理に従えば「罰が一定程度減免される」だけに留まるはずだ、

ということを論じようとしただけにすぎなかった。

ルター自身は、この贖宥状が

マインツ大司教とローマ教皇の借金返済のためのものであることは全く知らなかった。

だからルターは、大司教と教皇は善良だが世間知らずのために

悪い部下に欺かれているのだ、と考えていた。

しかしルターの意図に反し、ルターが贖宥状を批判した、

ルターが教皇を批判した、といって騒ぎが大きくなっていった。

贖宥状・・・とは?

現世における神の代理者である聖職者への告解によって、神の赦しが与えられる。

人は死後、煉獄で焼かれ、魂の純化を待つ

贖宥状を買う農民の女。

ローマ教会が最初に贖宥状を発行したのは第1回十字軍のときだったとされている。

教会は聖地解放の従軍者を集めるため、この戦いに加わった兵士には

特別なメリットがあるといって贖宥状を発行した。

まもなく、女性や高齢者、病人など自分が直接従軍できない者でも、

軍費を負担するならば同じような贖宥が得られるということになった。

こうした贖宥状の売上は教皇の財庫に集められ、

十字軍が実施されるときにそこからの支出が認められていた。

十字軍が下火になったあとは、100年に1度のヨベルの年にだけ発行が認められることになった。

これが当たると「ヨベルの年」は50年に1度ということになり、

そのうちキリストの生涯と同じ33年に1度になり、

さらに「普通の人間はキリストより弱いのだから」といって25年に1度になり、

どんどん間隔が短くなっていった。1476年にシクストゥス4世が売りに出して以降、

贖宥状は安易な集金手段として頻繁に発行されるようになった。

【罪と罰、贖宥状の効能】

もともと贖宥状による効果というのは、かなり限定的なものだった。

日本語文献では贖宥状を「免罪符」と表現することもあるが、

カトリックの本来の教理には「免罪」符は存在しない。

免じられるのは「罰」であり、「罪」が無かったことになるわけではない。

贖宥状によって赦しが得られるのは、あくまでも教会が信徒に課す罰の範囲に限られていた。

カトリックの教理にしたがうと、人は誰しもが現世で生きていくことによって罪を犯す。

その罪に対して神による永遠の罰が与えられる。しかしこれに対して悔悛の秘蹟が行われる。

すなわち、聖職者に対して告解(罪を告白)を行い懺悔(悔い改める)する。

すると神の現世での代理者である聖職者(教会)を通じて神の恩寵が与えられ、罪が赦免される。

帰結として、受けるはずだった神の永遠の罰が回避される。

ただしこの「赦免」の範囲はあくまでも神の罰についてであり、

地上における現世での罪の結果が消えるわけではない。

そして、告解さえすれば何でも赦されるようだと、

人は平気でいくらでも罪を重ねるようになるかもしれない。

そのためこの「罪の赦し」を授ける代償として、

教会(聖職者)は信徒へ「罰」に相当する償いの行為を課す。

「罰」は、具体的には深い祈り、痛悔のようなものから、

巡礼、断食、寄付などの敬虔な現世的な善行の形をとるものまでさまざまであった。

これらの「罰」は、現世における犯罪の被害者に対する弁償や補償という性格も備えており、

社会を維持する役割も担っていた。そのため、

告解とそれに対する罰の内容は、通常は告白者と聖職者の間だけの秘密だったが、

犯罪行為によって損害を受けた被害者に対する賠償が伴う場合には公開されることもあった。

例をあげると、教皇の命にしたがってヘイスティングズの戦い(1066年)に加わった騎士は、

戦いのあとに告解を行い、そこで戦場で殺した敵1人につき10年の「罰」を与えられた。

もしも存命中にこの「罰」を償いきれずに死んだ場合、死後煉獄に落ちる。

人は煉獄で炎に焼かれながら、残った「罰」を清算して浄化されてからでないと、

天国へ入る資格は得られない。しかし15世紀に入る頃には、

煉獄に行かずに済むような人物など実際にはほとんどいないようになった。

しかも、ペストに代表されるように、当時の人々はいつ死んでもおかしくないような日常を生きており、

突然の死とその後に来る長い煉獄の苦しみは、当時の人々の恐怖の対象だった。

人々は、教会から与えられ、蓄積された「罰」を巡礼や寄付などを通じて少しずつ償っていく。

当初の贖宥状の効能とは、この教会が課す「罰」を「7年」のような一定部分だけ免除する、

というものだった。この贖宥の効果はどこから来ているかというと、

過去の聖人が積み重ねた功徳が源泉である。彼らは死ぬまでのあいだに、

自分自身の「罰」の総和を上回る善行を行ったので、償いが余剰しており、

教皇はその余剰を管理して分け与えるのである。

贖宥状の効力は、そのうちにその対象や範囲が拡大されていった。

たとえば「断食の免除や「所有者が不明な財産を取得する許可」なども出されるようになり、

贖宥状を束で買うような者も現れるようになった。

シクストゥス4世は、教皇が司る「現世」の中には「煉獄」も含まれるのだという解釈を示し、

既に死んでしまった者が煉獄で支払い続けている教会の罰を減らすという贖宥状を発行した。

レオ10世が売りに出したのは「ありとあらゆる罪がすべて」許されるというものだった。

本来は「罪」と「罰」は別のものであり、贖宥状は「教会の罰」を減じるだけ

というのが教理であったが、多くの民衆はこうした詳しい教理は理解していなかった。

また、後にルターによる問題提起で明らかになっていくのだが、教皇を筆頭に聖職者の多くも、

贖宥状販売の実務は知っていても、贖宥に関する教理はよくわかっていなかった。

【贖宥状に対する批判】

こうした贖宥状を疑問視する声は昔からあった。そうした批判者のなかで

特に有力だった者としてジョン・ウィクリフ(1320?-1384)、

その弟子ヤン・フス(1369?-1415)らがいる。

15世紀に贖宥状を批判して火あぶりにされたフス

しかしフスは贖宥状以外にもさまざまな教会批判を行った結果、火あぶりにされてしまった。

フスの場合、教会大分裂といって教皇を自称する3人の人物が鼎立してお互いに争っていた時期で、

その中の1人ヨハネス23世が相手の教皇を倒すための戦費を募った贖宥状をフスが批判したのだった。

まもなくヨハネス23世自身が公会議によって異端とされて全ての権威を否定されることになったのだが、

フスはそのまま異端として取り扱われたのだった。

ローマ教皇レオ10世

レオ10世(ラファエロ作・1518年頃)

レオ10世が発行した贖宥状は

壮麗なサン・ピエトロ大聖堂の建築費に充てるという名目で売りに出された。

この時代、法王庁は財政的な豊かさを背景に力を伸ばした。

ローマ教皇は単なる教会の長、隠遁聖職者の長老ではなく、大国の領主というべき力を持っていた。

その政治力と軍事力を誇ったのがユリウス2世(在位1503-1513年)だった。

ユリウス2世はイタリアのルネサンスの強力な支援者でもあり、

ミケランジェロを保護し、文芸にも力を注いだ。

そのユリウス2世の後継者がレオ10世(在位1513-1521年)である。

レオ10世はフィレンツェの富豪、メディチ家の次男である。

その資金力を背景に13歳で枢機卿になり、

ユリウス2世のあとを継いで1513年に教皇位についたときはまだ38歳だった。

レオは教皇位に就任するにあたり、「現世の享楽を謳歌する」と宣言してみせたほどの放蕩家だった。

そこらの王侯よりも贅沢を好み、湯水のように金を使い、宴会、狩猟、戦争、賭博に明け暮れ、

芸術の庇護者として振る舞った。その結果、

就任から2年で法王庁の財政が危機に陥ったとも言われている。

レオ10世は金策のためユリウス2世のやり方を真似した。

レオ10世が売った聖職位は1年に2,000件にも及び、

その売却額はドゥカーテン金貨50万枚にもなったといわれている。

レオ10世がユリウス2世から引き継いだ大事業が聖ピエトロ大聖堂の再建である。

これは100年以上の構想の末に1506年に着工したものだった。

レオ10世はこの工事の設計にラファエロを任命し、

大聖堂をさらに大きく、豪壮なものへと設計変更を行わせた。

資金の流れの観点で言うと、この建築費用を用立てたのはフッガー家である。

この時代のフッガー家は、ドイツでの鉱山経営の飛躍的拡大によって、

レオ10世の出自であるメディチ家を凌駕する経済力を有していた。

だからレオ10世もフッガー家に借金を申し込んだのである。

聖ピエトロ大聖堂はこの融資によって建設された。

しかしレオ10世にはこの借金と利息の返済のあてはなかった。

そこでレオ10世は贖宥状を売り、その収益を返済に充てることにした。

当時ドイツの庶民のなかには、

「なぜ教皇さまはあれほどお金持ちなのに、自分のお金で大聖堂を建てないのだろう」

と言うものもいたという。

マインツ大司教位は、ドイツの聖職者の最高位であると同時に、7つしかない選帝侯位の1つである。

聖界諸侯位なので、世俗諸侯と違ってその位は世襲制ではない。

そのためマインツ大司教位はドイツ諸侯の家門政策のためにはぜひ手に入れたい地位だった。

15世紀の終わりにはザクセン選帝侯を世襲するエルンスト家がその座を獲得した。

同家嫡男のフリードリヒ3世(賢公)がザクセン選帝侯となり、

次男エルンスト2世がマクデブルク大司教、三男アダルベルト3世がマインツ大司教に就いた。

ザクセン選帝侯家は7つの選帝侯位のうち2つ占めることになり、栄華を誇った。

しかしアダルベルトはわずか2年で若死にしてしまう。

さらに1513年にエルンスト2世も死んでしまうと、

エルンスト2世が持っていたマクデブルク大司教位とハルバーシュタット司教位は、

ブランデンブルク選帝侯位をもつホーエンツォレルン家の手に渡ってしまった。

おまけに1514年に当時のマインツ大司教が死ぬと、

マインツ大司教位までホーエンツォレルン家のものとなった。

これによりホーエンツォレルン家が選帝侯位を2つ有することになった。

この頃のホーエンツォレルン家はどちらかと言えば新興で、

長くドイツで大きな勢力を誇ってきたエルンスト家とはなにかと対立する存在だった。

そのホーエンツォレルン家にマインツ大司教の座を渡してしまったのは、

ザクセン選帝侯賢公フリードリヒ3世の無策が招いた失敗だったと評されている。

【ホーエンツォレルン家のアルブレヒト】

この位に就いたのが、ホーエンツォレルン家の次男アルブレヒト(1490-1545)である。

アルブレヒトはブランデンブルク選帝侯ヨアヒム1世(1484-1535)の実の弟で、

はじめのうちは兄と共同でブランデンブルク辺境伯領を治めていた。

1513年にマクデブルク大司教とハルバーシュタット司教を兼任していた

ザクセンのエルンスト2世が死ぬと、アルブレヒトはその後継者として叙任された。

と言ってもアルブレヒトは神学者でもなんでもなく、

ホーエンツォレルン家が金と政治力で手に入れた職位だった。

大司教位は本当は30歳以上でなければ認められないのに、このときアルブレヒトはまだ23歳だった。

翌1514年にマインツ大司教ウリエルが死ぬと、ホーエンツォレルン家は

マインツ大司教位獲得に乗り出した。その結果アルブレヒトが、

マインツ大司教、マクデブルク大司教、ハルバーシュタット司教を兼任することになった。

本来、教会法では高位聖職者の兼任は禁止だし、年齢制限も満たしていない。が、

然るべき金額を支払うならば、教皇レオ10世はそれを許可したのだった。

しかし問題はその金額の高さだった。もともと司教や大司教は、

任命された1年目の収入を「初収入税」としてローマ教皇に上納する義務があった。

ローマ教皇レオ10世は、アルブレヒトが複数の聖職位、

それもドイツ最高のマインツ大司教位を含めた

3つの職位を兼任することを「特別に」許可する代償として、

法外な選任保証料を納めるよう要求した。

その額は、マインツ大司教位に対して金貨12,300枚、

マグデブルク大司教位に対して金貨1,079枚だったとされている。

これは「大国の高級官僚の年収50年分とか

「神聖ローマ帝国の歳入に匹敵」するほどの額だったとも言われている。

しかしまだ若いアルブレヒトはそのような資産は持っていなかったし、

所領のマインツからその費用を徴収するのも無理だった。

というのも、マインツ大司教はここのところ数代にわたって

短命な者が続いていて頻繁に変わっており、

その都度ローマへ初収入税を納めていたので、

もはやさらなる支払いを捻出できるような状態では無かった。

そこでアルブレヒトはこれを賄うためフッガー家から借金をすることになった。

アウクスブルクのフッガー家は中世に発達した商業資本主義企業家の代表格である。

もとはドイツの毛織物業者だったのが、

周辺で集めた織物をアルプスを越えてイタリアへ運んで売ることで財を成した。

その資産で絹や香辛料を買い付け、高値で売ることで事業を拡大し、

やがて王侯君主に金を融資するまでになった。

さらに行き詰まった銅山を買い取って大規模経営化し、

15世紀末から16世紀になるころにはメディチ家を上回る豪商となった。

1500年にローマに銀行を設立したフッガー家は、

ローマ教会が全ヨーロッパで課す十分の一税の出納を請け負うようになった。

贖宥状の販売も取り仕切り、収送金も引き受けた。

【贖宥状のキャッシュフロー】

教皇もマインツ大司教もフッガー家に対する借金を返済するあてがなかった。

フッガー家はこの両者を連結し、贖宥状販売を通じて元金と利息を回収する仕組みを考案した。

このアイデアがもたらされたのは1515年3月だったとされている。

実際に贖宥状をドイツ各地に売り歩くのはドミニコ修道会の役目である。

これにはフッガー家の帳簿係が同行し、売上の記録をつける。

売上の一部は、手数料としてドミニコ修道会の利益になる。

残りはアルブレヒトの収入となる。この収入のうち、半分はアルブレヒトの取り分となり、

もう半分はマインツ大司教の贖宥状販売を許可した教皇の取り分となる。

ただし、アルブレヒトの取り分は、大司教叙任時の上納金のための借金の返済のため、

そのままフッガー家へ渡る。教皇レオ10世の取り分は、

これもまたフッガー家への借金返済のため、結局フッガー家へ渡る。

これらの金の流れは帳簿上で行われるのであって、

実際に金で一杯になった代金箱はフッガー家の者が持っていくのである。

こうして、名目は「聖ペテロ大聖堂の建築資金」として発行された贖宥状の売上は

最終的にフッガー家の懐におさまった。

ただしこの仕組は秘密であり、あとになってフッガー家の帳簿からわかったのであって、

当時の人々でこれを知っているのは関係者に限られ、

ザクセン選帝侯やルターも知らなかったことである。

【ザクセン選帝侯の対応】

当時のザクセン選帝侯フリードリヒ3世は、この贖宥状に眉をひそめ、

ザクセン領内での贖宥状の販売を禁止した。

ただし、ザクセン選帝侯が贖宥状の販売を禁じたのは、

純粋な信仰上の理由というよりも、領地の経済を慮ってのことだった。

もともとドイツの領邦君主たちは経済的にローマに搾取され、

ドイツの富がイタリアへ流失しているとの不満があった。

教会はドイツ諸侯の支配を受けずにドイツの庶民に十分の一税を課すことができ、

ドイツの民から集められた税や贖宥状の売上はイタリアを潤していて、

ドイツは「ローマの雌牛」と蔑まれていた。

これに加え、安易な贖宥状の乱発は、

巡礼者が訪れることで潤うザクセン経済を阻害する恐れがあった。

ザクセン選帝侯はヨーロッパを代表する聖遺物の収集家である。

聖遺物というものは、それを拝みに巡礼に行くことで、

聖遺物の著名度に応じた贖宥が得られることになっていた。

そのため、フリードリヒ3世のコレクションを参拝するために各地から巡礼者が集まってきており、

彼らが領内で費やす金がザクセン選帝侯領内の経済を潤していた。

贖宥状はこれを損なうものだった。

こうしたことからザクセン選帝侯は、

贖宥状の販売を請け負っているドミニコ会修道士をザクセン領から追放し、立ち入りを禁止した。

そのため贖宥状売りはザクセン領に入ることができず、

代わりにツェルプストやユータボグのような、ザクセン領近傍で売り歩くことになった。

ザクセン領民は贖宥状売りのところまで買い求めにゆき、領内にみやげ話を持ち帰ってきた。

彼らが話す贖宥状売りの様子を聞いて、憤激した者がいた。

それがザクセン選帝侯領の都であるヴィッテンベルクの大学の若い神学教授、

マルティン・ルターである。ルターによる贖宥状批判は教会組織や教皇にまで及び、

ドイツの宗教改革に火がついた。

ローマ教皇レオ10世が認可し、マインツ大司教アルブレヒトが贖宥状を発行し、

その販売の実務を委託されるのが托鉢修道会であるドミニコ修道会である。

ドミニコ会の修道士たちは、贖宥状を売りさばくためならば神学の教理に反することも厭わなかった。

彼らは都市や村へ「教皇の代理」として赴くと、その権威によって市長や教会に命令を行い、

自分たちが贖宥状を売る間はすべての礼拝を停止させることができた。

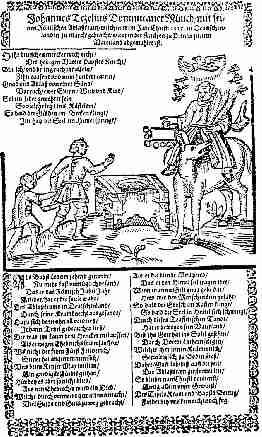

こうした売り手の筆頭格がヨハン・テッツェルである。

【テッツェルのやりかた】

民衆がルターに語ったところによると、テッツェルは、馬車で町の広場に乗りつけると、

鐘を鳴らし赤い教皇旗と十字架を立ててきらびやかに現れ、驚くような説教をして「商売」をしていた。

おまえさんがたの霊魂や、無くなった愛する人たちの霊魂の救いについて、

とくと考えなさるがよい。司祭、貴族、商人、娘さん、ご婦人、青年、お年寄りがたよ。

聖ペテロの教会であるおまえさんがたの教会に、今おはいりなされ。

おまえさんがたのまえに立てられ、いつもおまえさんがたを熱心に求めておられる十字架に、参詣なされ

— ヨハン・テッツェル、贖宥状販売の前口上

ルターの伝えるところによると、

テッツェルの宣伝口上には次のような「驚くべき」主張が含まれていた。

一方、テッツェル本人はこのような発言をしたことを後に否定している。

•聖母マリアを犯して身篭らせたとしても、贖宥状を買えば許される。

•自分の代わりに聖ペテロが贖宥状を売りに来たとしても、自分の方がより多くの許しを与えることができる。

•教皇の紋章である赤い十字架は、キリストの十字架と同じ力がある。

•贖宥状を買うにあたり、悔悛の秘蹟(聖職者への告解と懺悔)を受ける必要はない。

•これから犯す罪に対しても有効である。

•天国への入場券にほかならない。

•おまえの母親は今、煉獄で何千年にも渡って焼かれている。贖宥状を買うやいなや、おまえの母親は天国に入る。

テッツェルに代表されるドミニコ修道会士の説明は、明らかに、カトリック教理における罪と罰、

悔悛の秘蹟と贖宥の関係を逸脱しているものだった。

テッツェルの振る舞いをよく思わない人も多かった。

テッツェルを揶揄するパンフレットでは、テッツェルはロバにのった姿で描かれており、

韻を踏んだ有名な口上が書かれている。

テッツェルはいつも売り口上をこの言葉で締め括ったとされている。

Im huy die Seel im Himel springt グルデン金貨が「チリン」と鳴れば

たちまち「スポン」と天国へ

テッツェルはひどい悪徳のせいで神聖ローマ皇帝から死刑を命じられたことがあるとか、

たくさんの隠し子がいるとかといった噂話に代表されるように、数多くの悪評、

中傷が残されていて、戯画や嘲詩によって徹底的に貶められている。

テッツェルがどのように贖宥状を売って歩いたかについての情報は、

もっぱらルターによる批判の中で描かれている姿からしか伺い知ることはできない。

しかし、テッツェルを「大ぼらふき」「市場の呼び込み人」と罵倒していたルターも、

自分自身で実際に直接テッツェルの姿を見聞きしたわけではなく、庶民からのまた聞きでしかなかった。

こうした大道商人のような「テッツェルの行状」は、このあと起きる宗教改革と

プロテスタント・カトリックの対立のなかでスケープゴートにされて

大袈裟に悪しざまに誇張されたものであり、

実際のところかなりの部分は不当で事実ではないだろうと考えられている。

贖宥状の販売時には、鉄で補強された大きな箱が置かれており、

そこには贖宥状の代金が明記されていた。金額は以下のとおりである。

諸侯 金貨25枚

貴族 金貨10枚

上級官吏 金貨10枚

上流市民 金貨6枚

その他の市民 金貨1枚

庶民 金貨1/2枚ないし1/4枚

「現世の罪状はすべて消える」との謳い文句を真に受けて、ドイツの民衆は贖宥状に群がった。

全体として、男性は贖宥状に懐疑的だったが、女性はそうではなかった。

箱には「夫が反対しても、婦人は贖宥を購入することができる」と大きく書いてあり、

女性たちは「気が狂ったように」買い求めたという。

アウグスティヌス修道会で神学を学んだマルティン・ルターは、

贖宥状を買ったというヴィッテンベルクの庶民から、

テッツェルの様子を聞き、贖宥状販売に対する疑義を募らせた。

テッツェルがヴィッテンベルクに近づいた1516年7月、

ルターは贖宥状の有効性に疑問を呈する説教をはじめた。

しかしこれが大きな問題となったのは翌1517年秋のことである。

通説では、1517年の万聖節の前夜、すなわち1517年10月31日夜中に、

ルターは「95ヶ条の論題」をヴィッテンベルクの城に附属する教会の門扉に貼りだしたとされている。

それが史実であるかどうかは議論がわかれていて決着していないが、

いずれにせよ「95ヶ条の論題」はその頃公表され、

ルターの意図とは違った形でドイツ中に大きな反響を巻き起こしていった。

この文書はラテン語で書かれており、学者にしか読めないものだった。

つまり、ルターには社会に向かって大々的に贖宥状を批判しようという意図はなかった。

ルターは、「罪」と「罰」の関係、贖宥の教理について

ドミニコ修道会と学術討論を呼びかけたにすぎないのであり、

「95ヶ条の論題」は、討論会の開催案内に過ぎない文書だった。

ルターの考えでは、贖宥状は教会が与える現世の罰を減免することはできても、

罪そのものを祓ったり、まだ告解してさえいない罪や神の最終審判にまで影響を及ぼすという説明は、

贖宥の教理を逸脱しているものだった。

ルターは議論によってこれを確認しようとしただけだった。

また、ルターはこの贖宥状の売上金が

マインツ大司教やレオ10世の借金返済に充てられるとは全く知らなかったので、

彼らも悪い部下に騙されていると考えていた。

しかし、予てからアウグスティヌス修道会と対立関係にあったドミニコ修道会は、

これを重大な挑戦だと受け取って騒ぎを大きくした。

両修道会の喧嘩を面白がったドイツの人々が「95ヶ条の論題」をドイツ語に翻訳してばら撒いたため、

話は一気にドイツ中に広まってしまった。

当初は教皇レオ10世でさえ、これを両修道会のくだらない喧嘩だとみなしていた。

ところがドミニコ修道会の攻撃に晒され、巧みな論法で誘導されたルターは、

ライプツィヒ討論の場でうっかり異端のフスを擁護するような発言をしてしまった。

これによりルター自身も異端であるとの烙印を押されることになった。

その後ヴォルムス帝国議会を経て、

ルターはザクセン選帝侯を筆頭とするドイツ諸侯の庇護下に置かれるようになった。

これは純然とした信教上の問題というよりは、

ドイツ支配を強化しようとするハプスブルク家の神聖ローマ皇帝カール5世と、

それに対抗するドイツ諸侯の政治的争いだった。

カール5世はローマ教皇とも対立しており、

またフランスやトルコとの戦争遂行にドイツの協力を必要としていたために、

長いあいだ宗教問題でドイツ諸侯に対して強硬な立場を取れなかった。

そのあいだに宗教改革の動きはドイツへ拡大していった。

・・・ウィキペディアさまより・・・

【世界遺産】にぽち ![]()

-

歌舞伎十八番・・・とは? 十八番の語源… 2022.12.09 コメント(1)

-

歌舞伎(かぶき)・・・とは? 歌舞伎見… 2022.12.07

-

クイズ 美術(17)第一問=この門の名前… 2022.10.21