-

1

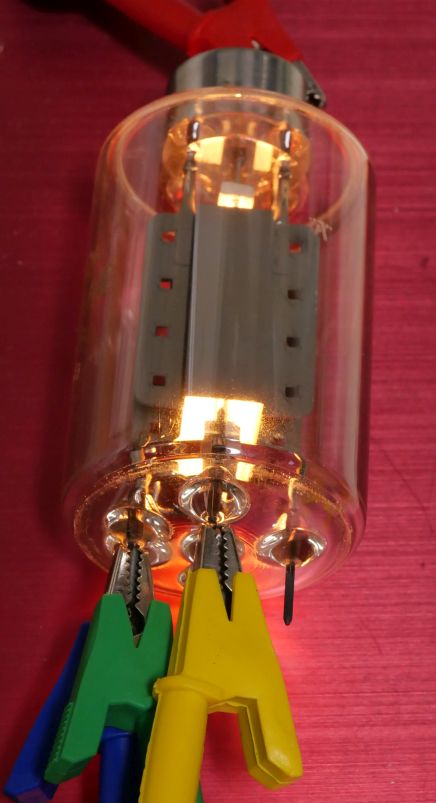

RWNのE2dという真空管

RWNのE2dという真空管を紹介します。棚にあるのをすっかり忘れていましたので、ここで紹介します。E2d持ちすぎですね..。電極はこんな感じです。シンプルですね。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=1.51A三極管接続Ep=220VEg1=6.5VIp+Ig2=33.54mAIg2=3.63mArp=2359Ωgm=8031μSμ=18.9V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.9VIp=33.91mAIg2=3.86mArp=65029Ωgm=7466μSμ=528.5V/V【2本目】Eh=4.0V, Ih=1.51A三極管接続Ep=220VEg1=7.1VIp+Ig2=34.01mAIg2=3.38mArp=1985Ωgm=9923μSμ=19.7V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.8VIp=34.09mAIg2=3.59mArp=66350Ωgm=9651μSμ=640.4V/V【3本目】Eh=4.0V, Ih=1.58A三極管接続Ep=220VEg1=5.8VIp+Ig2=33.80mAIg2=3.19mArp=2369Ωgm=8863μSμ=21.6V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.5VIp=34.41mAIg2=3.45mArp=64285Ωgm=8701μSμ=559.3V/V多少バラついていますが、シングル自己バイアスなら問題無さそうです。感度の低い方に合わせてEg2を190~200Vにしたほうがよさそうですね。それにしても直線性が良いです。他のE2dとは全く違います。もしかしたらSIEMENSは肩が張った特製なのでビーム管でRWNが五極管ということかもしれません。とにかく別物のIp特性です。ただ、SIEMENSのE2dに合わせた直線性の悪い初段のアンプを使うと良くないかもしれませんね。これは美音がするはずです。(確信)

Nov 27, 2025

閲覧総数 42

-

2

中国製の万年筆を買う(永生 630 (Heartbeat JF-F Nib))

アリエクで期間限定で少し安くなっていたので、中国製の万年筆を買いました。永生というブランドの630(Heartbeat JF-F Nib)というモデルです。通常のペン先ではなくハートビートと呼ばれるペン先のものをチョイスしました。中二病度が高い。めちゃ格好いいです。感じる。ハートビート。横から見たところ。ペン軸にはJUN LAI 630 MADE IN SHANGHAIと書いてあります。CHINAではなくSHANG HAIと書くのは、上海の大きな工場で作っていますというアピールでしょうか。ブランド名は永生でペン先にはJUNLと書いてあり取説には上海格林文具有限公司と書いてある。複雑すぎます。インク量を見る窓があります。とりあえず、母への手紙を書いてみました。インクは呉竹の鉄色(暗い深緑色)です。私が元々字が下手なのと、万年筆向けではない漉きの荒い和紙ということもあり、ガタついたり滲んだりしています。いいんです。心がこもっていれば。(いや、最低限読める字にしなければ....)ペン先のハートビートを感じつつ書いてニヤけてはっぱふみふみうむ、これだね!

Mar 31, 2024

閲覧総数 966

-

3

EL33という真空管

EL33という真空管を紹介します。手持ちはフランスRT(オランダPHILIPS社製造?)とMullardのメッシュプレートす。この球はEL3Nをオクタルベースにしてピンアサインを6F6などと同じにしたもので、とても使いやすい仕様です。RTは上側からしか電極が見えません。RTのロゴ6AG6という型名。そしてオランダといえばフィリップス。6AG6という型名は確かに存在していて、Frankさんの資料室の「6AG6」規格表が参考になります。太いカソード、いいですね。Mullardはメッシュプレートです!!下側はゲッターとカーボンスートの間から薄らと見えます。メッシュプレートであることが確認できます。規格は、Frankさんの資料室の「EL33」規格表が参考になります。なので、電気特性は、以前紹介したEL3Nと同様になるはずです。さっそくetracerで特性を測定しましょう。【RT 1本目】三極管接続Ep=240VEg1=6.4VIp+Ig2=30.36mAIg2=3.20mArp=2398Ωgm=9014μSμ=21.6V/V五極菅接続Ep=240VEg2=195VEg1=4.1VIp+Ig2=29.73mAIg2=3.25mArp=60807Ωgm=8522μSμ=518.2V/V【RT 2本目】三極管接続Ep=240VEg1=6.1VIp+Ig2=29.78mAIg2=3.19mArp=2537Ωgm=8812μSμ=22.4V/V五極菅接続Ep=240VEg2=195VEg1=3.8VIp+Ig2=29.62mAIg2=3.33mArp=61682Ωgm=8259μSμ=509.5V/V【Mullard 1本目】三極管接続Ep=240VEg1=5.8VIp+Ig2=29.98mAIg2=3.25mArp=2613Ωgm=9510μSμ=24.8V/V五極菅接続Ep=240VEg2=195VEg1=3.7VIp+Ig2=29.99mAIg2=3.37mArp=53195Ωgm=8737μSμ=484.8V/V【Mullard 2本目】三極管接続Ep=240VEg1=6.7VIp+Ig2=30.30mAIg2=3.53mArp=2452Ωgm=9142μSμ=22.4V/V五極菅接続Ep=240VEg2=195VEg1=4.4VIp+Ig2=29.94mAIg2=3.74mArp=45145Ωgm=8854μSμ=399.7V/VMullardはPHILIPS系とは異なる印象です。同じ規格の真空管でもメーカーで比べると電極の造りの微妙な違いが出てくるのでしょうか。このあたりは興味深いですね。

Mar 15, 2025

閲覧総数 423

-

4

6G6Gという真空管

6G6Gという真空管を紹介します。手持ちはRCAとNUです。RCAは楕円プレート。NUは円形です。この違いが特性に出るのか気になります。細いカソードの中心にヒーターが収まっています。見た目は一寸(いや、かなり)ショボいです。(笑)それもそのはず、なんとヒーターは6.3V0.15Aです。EL34が6.3V1.5Aなので10分の1です。勿論、プレート損失も低く、プレート損失が2.75W、スクリーングリッド損失が0.75Wです。因みに規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「6G6G」が参考になります。(三結特性のデータもあります)ではetracerで特性を測定してみましょう。【RCA 1本目】三結Ep=180VEg1=-11.5VIp+Ig2=12.02mAIg2=1.83mArp=4574Ωgm=2158μSμ=9.9V/V五結Ep=180VEg2=150VEg1=-8.2VIp=10.97mAIg2=1.93mArp=208857Ωgm=2078μSμ=434.0V/V【RCA 2本目】三結Ep=180VEg1=-11.3VIp+Ig2=11.94mAIg2=1.86mArp=4438Ωgm=2205μSμ=9.8V/V五結Ep=180VEg2=150VEg1=-8.2VIp=11.10mAIg2=1.97mArp=208164Ωgm=2071μSμ=431.2V/V【NU 1本目】三結Ep=180VEg1=-11.4VIp+Ig2=12.07mAIg2=1.86mArp=4408Ωgm=2179μSμ=9.6V/V五結Ep=180VEg2=150VEg1=-8.0VIp=10.98mAIg2=1.87mArp=156553Ωgm=2045μSμ=320.0V/V【NU 2本目】三結Ep=180VEg1=-12.4VIp+Ig2=12.01mAIg2=1.79mArp=4255Ωgm=2201μSμ=9.4V/V五結Ep=180VEg2=150VEg1=-8.9VIp=11.00mAIg2=1.90mArp=165951Ωgm=2092μSμ=347.0V/V高い電圧の領域はIp特性が寝てくるので、低目の電圧で小出力が低歪で無難かと思いますので、Ep=180Vで見ました。五結でのEg2は150Vです。180V12mAの14kΩ負荷で三結0.3W近く出ますので、高能率スピーカーで静かな音楽を聴くのでしたら問題なく楽しめると思います。五結でも0.6Wも出ます。いや、もう十分ですよね。そして、プレート形状でそれほど特性は変わらないことを確認できました。何となく楕円のほうが見た目は格好は良いですが、それだけです。直線性は良くありませんが、絶望的に悪いわけではなく、よくある特性です。三結でもrpの高さを助ける程度の軽いNFBで十分に綺麗な音が出る予感がしますね。夏場、消費電力を抑えたいという需要にはピッタリだと思います。逆に前段のヒーター電力が高すぎたりして。(笑)μ=10弱でrp=5kΩ弱は、ドライバー管としても良い役割を果たせそうです。

Jun 22, 2024

閲覧総数 962

-

5

6146(2B46、QE05/40、K-6022)という真空管

6146という真空管は2B46という名前もあります。欧州ではQE05/40なんて名称も。K-6022やM4168などの独自の名前も存在するようですね。2B46Pというパルス対応の物もあるそうですが、パーカッションの音が鮮明に聞こえるわけではないと思います。JF3DRI「6146ファミリー」のページも参考になると思います。手持ちのものははこちら。1本ずつしか出していませんが、手持ちは全て2本ずつあります。(オーディオ用に買い揃えたので)左から、JRCの2B46TENの2B46(電電公社)TENのK-6022NECの2B46(電電公社)NECの2B46SIEMENSのQE05/40Westinghouseの6146ARCAの6146ARCAの6146A東芝の6146B6146、2B46、QE05/40は、多分同じだと思います。プレート損失25Wです。QW05/40はSiemensと書いてありますが、Siemensの工場では製造されていないと思われます。たとえばSYLVANIAとか他のメーカーの工場からのOEM供給とか、そういう感じではないかと。6146Aはプレート損失25Wで変わりません。どう違うのでしょうか???6146Bはプレート損失35Wある最新のものです。6146Wは6146の耐震管、S2001は6146B相当といわれていますが、私は手持ちがありません。(私はコレクターではないので...)etracerで1本だけ三結特性を測定してみましょう。結構バイアスが深いです。(五結にしてスクリーングリッド電圧を下げればもう少し浅くなります)そして直線性はそれほど良いという感じはしません。しかし直線性がそんなに良くなくても、音の良いと言われる真空管はありますので、気にする程でもないかなと思います。それよりもその真空管の音そのものを受け入れて音楽を楽しむ方が良いかと思います。沢山持っているので、アンプを作らねば.....。バイアスが深いので、TU-8200Rでは規格から外れてしまいます。専用を作るかな。

Oct 9, 2022

閲覧総数 1747

-

6

E406Nという真空管

RTのE406Nです。(ピンボケすみません)印字は消えています。RTでの製造かは不明です。PX4系として紹介されますが、全く異なる性格の真空管です。PX4のrpは1kΩ程度ですが、E406Nは2kΩくらいあります。規格ですが、Frankさんの資料室のE406規格表は見つけたのですが、E406Nの規格が見つかりません。EU VALVEさんのRE604の各種同等管他には500Vと書かれています。そのようなわけで、私はEp=380V、フィラメント電圧は4.0Vと3.8Vの2種類で測定することにしました。灯を入れると...マイカ板があるのでフィラメントの灯りが殆ど見えません。そうでなくても4V1Aなので暗いです。【1本目】Ef=4.0V, If=1.04AEp=380VでEg=-45.2Vのとき、Ip=28.09mArp=2183Ωgm=2852μSμ=6.2V/VEf=3.8V, If=0.99AEp=380VでEg=-45.0Vのとき、Ip=27.90mArp=2223Ωgm=2795μSμ=6.2V/V【2本目】Ef=4.0V, If=1.04AEp=380VでEg=-44.3Vのとき、Ip=27.82mArp=1998Ωgm=3258μSμ=6.5V/VEf=3.8V, If=1.01AEp=380VでEg=-44.2Vのとき、Ip=28.18mArp=2006Ωgm=3278μSμ=6.6V/Vとても綺麗なIpカーブだと思います。rp×3倍理論ですと7kΩのトランスがベストマッチですが、10kΩくらいのトランスだとかなり低歪みになります。大昔、八王子にある工房のご主人が「効率で言えば3倍というのは良いんだけど、直線性の良い球はもっと高いインピーダンスのトランスを使うと持ち味を活かせる。」みたいなことを仰っていました。この真空管、出力の割に深いバイアスで、結構な入力信号電圧を要求します。前段は五極菅にするか三極管の2段にするしかなさそうです。2段にするならトランスドライブを試みたいですね。次回は、類似管といわれる4613の測定レポートです。

Jan 8, 2023

閲覧総数 1271

-

7

メーカー不明の6F6GT

メーカー不明の6F6GTを入手しました。美しい音楽を奏でてくれます。真空管には税関の「輸入品」の印紙が貼られています。文字がが滲んでおり、私は素人なので解析に時間がかかりました。ADM.NAC.ADUANAS.MIRCADERIA DI IMPORTACIONスペイン語圏(南米?)に輸入された物が、回り回って日本に辿り着いたのかな。製造元はプリントされていません。見た目で特徴的なのは、・灰色のプレートは、リブが無く、細長い。・管全体も細長いデザイン。・円盤状のゲッターで下の方へ飛ばしている。・プレートの形状が6F6Sの形にそっくり。・上側のマイカの管内壁のおさえかたが6F6Sそっくり。私は正真正銘の6F6Sを持っておらずネットにある画像データのみでの判定ですが、様々な情報から、これはロシアの6F6S(6Ф6C)ではないかと思われます。断言はできませんが...そのセンが濃厚です。しかし、管面のプリントは6F6GTとなっています。輸出線用にプリントしたのでしょうか...。手持ちの6F6M1と見比べてみましょう。(6F6Sを持っていれば、これが6F6Sだと確定できたかも)手持ちの6F6M1は上から見るとプレートは楕円です。(他の6F6と一番異なる特徴です)etracerに掛けて電気特性を調べてみましょう。購入した6F6Sと思しき球の1本目は...三結で、Ep=250VでEg1=-19Vのとき、Ip(+Ig2)=31.46mAIg2=4.46mArp=2593Ωgm=2851μSμ=7.4V/V五結で、購入した6F6Sと思しき球の2本目は..三結で、Ep=250VでEg1=-19Vのとき、Ip(+Ig2)=33.59mAIg2=4.70mArp=2582Ωgm=2783μSμ=7.2V/V五結で、手持ちの6F6M1の1本目は...三結で、五結で、Ep=250VでEg1=-19Vのとき、Ip(+Ig2)=32.23mAIg2=4.81mArp=2538Ωgm=2792μSμ=7.1V/V手持ちの6F6M1の2本目は...三結で、Ep=250VでEg1=-19Vのとき、Ip(+Ig2)=33.61mAIg2=4.73mArp=2532Ωgm=2710μSμ=6.9V/V五結で、今回入手した6F6Sと思しき球は手持ちの6F6M1と比較して、・三結では6F6Sと思しき球は6F6M1に比べ若干gmが高い。・五結では手持ちの6F6M1は50V以下で特性が良くない。 (オーディオ用途では、ここを使うことはまずありません)三結ではgmが少し違うだけの同じ球と思ってよいでしょう。(物理的な外観は全然違いますが)電気的特性が殆ど違わないということは、音質もそんなに違うはずがないと思います。..と、私の心の中の「〇造の館」が申しております(笑)

Oct 6, 2022

閲覧総数 649

-

8

MC1/60という真空管

今回から3回にわたり、欧州のプレート損失75Wクラス真空管を紹介してゆきます。第一回目は、PHILIPSのMC1/60という真空管です。E3Dと印字されており、もしこれが世代を表すのであれば比較的後期の製造かなとも思えますね。このような箱に入っていました。こちらはオークションで個人ユーザーから予備でお持ちの物譲っていただきました。。ヤフオクは玉石混淆なので、私もそれに漏れず過去に結構ハズレを引いています。(3000円前後のジャンク球ですが)今回は大変高価なものなので悩みましたが、丁寧にストックしてあった物らしいので、思い切って落札しました。(いくら丁寧にストックしてあっても真空度の低下などが起きることがあります)運良く、大変コンディションの良い物に出会えました。しっかりした造りです。フィラメントは3箇所で吊ってあります。因みに灯が入っても...ほとんどわかりません。プレートの横にシリアル番号が打ってありました。規格はFrankさんの資料室のMC1/60規格を参照願います。4Vの3.3Aのフィラメント、プレート損失75Wです。ちょうど211や845くらいでしょうか。製作記事ですとFred Musset氏の「MC1/60, E60M, TM100 SE amplifier - Part 1 & 2」の記事があります。では、etracerにかけてみましょう。Ep=700VでIp=80mAになるところで測定します。なお、フィラメント電圧は4.0Vと3.8Vの2種類で測定します。【1本目】S/N:14601.3Ef=4.0V, If=3.23AEp=700VでEg=-35.6Vのとき、Ip=79.81mArp=1839Ωgm=6922μSμ=12.7V/VEf=3.8V, If=3.14AEp=700VでEg=-35.6のとき、Ip=79.68mArp=1840Ωgm=6875μSμ=12.6V/V【2本目】S/N:14699.3Ef=4.0V, If=3.21AEp=700VでEg=-35.2のとき、Ip=79.80mArp=1939Ωgm=6471μSμ=12.5V/VEf=3.8V, If=3.09AEp=700VでEg=35.2Vのとき、Ip=79.45mArp=1954Ωgm=6403μSμ=12.5V/V綺麗なカーブです。rpは約1.9kΩなので、5~7kΩが最適であるとわかります。手持ちに8kΩ(カットコア)と9kΩ(Rコア)のトランスがあるので、どちらかを使おうかと思います。gmが高いですね。高感度な欧州管らしい出力管です。実は、そのほかの手持ちにフランスのSFRのE.60MとMAZDAの3X75B(TM100)があります。(とあるセラーから直接取引で購入しました)MC1/60、E.60M、3X75Bで、まさに三羽烏といえます。3本とも規格はほぼ同じですので、共通のアンプを作らねばと思っています。そのほか、フィラメント10VでTUNGSRAMのOP70/1000という真空管も手持ちにありますので後々紹介しようと思います。

Jan 12, 2023

閲覧総数 655

-

9

EL3Nという真空管

PHILIPSのEL3Nという真空管を紹介します。随分前にEbayで購入しました。あの頃は真空管がまだ沢山ありました。見ての通り、上はゲッターで胴体内側はグラファイト系の塗料、下部は赤い塗料となっており、内部はほぼ見えません。「中身の構造を観て楽しむ真空管ではない」ということです。ではこの球の魅力は何か....それを探ってゆきたいと思います。規格は真空管(Electron tube) 規格表データベースの「EL3N規格」を参照してください。6.3V0.9Aのヒーターに対して、プレート損失も9Wしかありません。因みにヒーターの灯りはゲッターを通してうっすら見えます。etracerで三結特性を見ましょう。【1本目】三極管接続Ep=240VEg1=-6.3VIp+Ig2=30.39mAIg2=2.88mArp=2399Ωgm=9873μSμ=23.7V/V五極菅接続Ep=240VEg2=195VEg1=-4.3VIp=30.15mAIg2=2.92mArp=51334Ωgm=9541μSμ=489.8V/V【2本目】三極管接続Ep=240VEg1=-6.3VIp+Ig2=30.13mAIg2=2.81mArp=2464Ωgm=9539μSμ=23.5V/V五極菅接続Ep=240VEg2=195VEg1=-4.2VIp=30.58mAIg2=2.93mArp=50710Ωgm=9183μSμ=465.7V/V【3本目】三極管接続Ep=240VEg1=-6.3VIp+Ig2=30.03mAIg2=2.82mArp=2495Ωgm=9214μSμ=23.0V/V五極菅接続Ep=240VEg2=195VEg1=-4.1VIp=30.24mAIg2=2.92mArp=54953Ωgm=7874μSμ=482.7V/V【4本目】三極管接続Ep=240VEg1=-6.6VIp+Ig2=30.68mAIg2=2.86mArp=2375Ωgm=9587μSμ=22.8V/V五極菅接続Ep=240VEg2=195VEg1=-4.4VIp=30.46mAIg2=2.97mArp=55313Ωgm=9124μSμ=504.7V/V三極管接続は240Vに-6.4Vで30mAの7kΩで最大0.78W。五極菅接続は240Vの195Vに-4.2Vで30mAの7kΩで最大1.9W。驚くほど高感度です。そして直線性が良いですね。綺麗なカーブを描きます。

Mar 11, 2025

閲覧総数 295

-

10

NIFTYの中村明氏

先日、ニフティ、ワープロ・パソコン通信サービスを終了という記事を読んだ。もう何年経つでしょう...。パソ通時代、私もNiftyの会員だったことがあります。入会してすぐに中村明という人物からウェルカムメールが来ました。3ヶ月くらいしたらまた来ました。この中村明とはいったい何者だろうか...?ずっと疑問だっでした。Niftyの自動送信ロボットであろうことは確かです。が、なぜ中村明という名前なのか?そして、決意しました。この定型文メールに返信したらどうなるか...「中村氏は何者でしょうか? 1.会員情報に基づいてメールを送るロボット機能 2.重役 3.お客様相談センター」という内容を送信しました。そして翌日、中村氏ご本人からメールが...。内容は至って丁寧なもので、私のメール内容をきちんと読んで返信してくれました。そして「その質問を、そのままクイズにします」これは一本とられました(笑)どうやら、定型文送信は自動で行って、返信に関しては中村氏直々に行っていたようです。「顧客満足を重視している重役或いはスタッフ部門ではないかと思います」と答えたら、何と中村氏直々にプレゼントを贈ってくれました。(NIFTYの鉛筆とかグッズ類)彼はNIFTYの常務取締役でした。それから暫くして、私はパソ通は途中で止めてしまってインターネットに移行しました。中村氏が引退して京増氏(2代目常務)にバトンタッチし、そして京増氏が引退した後は、いわゆる「中村メール」は廃止されたようです。今思うと...「中村メール」は、パソ通時代の「生協の白石さん」のような存在だと感じます。単純な文字を秒速僅か数千ビットでしか送受できない時代の、サーバ管理会社側の最大級のホスピタリティだったのかもしれません。なによりも、あの頃のパソ通は会員制で身元がある程度ハッキリしていたので平和でしたね....。先日、久々に中村氏にメールを出してみました。するとすぐに返信が来ました。「嬉しいお便り有り難うございます」という内容でした。自動送信ロボットではない、紛れもない、あの中村明氏でした。現在72歳だそうです。

Apr 6, 2006

閲覧総数 684

-

11

837という真空管

手持ちにRAYTHEONとHYTRONの837という真空管があります。RK-25をひとまわり大きくしたようなプレートに12Vのダブルヒーターです。プレート損失は12Wと、RK-25より2W程度アップしています。規格はこれです→真空管(Electron tube) 規格表データベース「837 」アンプの制作記事もあります。送信管837シングルアンプ(M.Iの趣味の部屋)etracerで三結特性を見てみましょう。rpは1.8~2kΩくらいです。5~7KΩくらいのトランスで良さそうですね。ヒーター12.6Vは、6.3Vの巻線を直列にすれば大丈夫そうです。

Aug 10, 2022

閲覧総数 1102

-

12

R120という真空管

手持ちにRTのR120という真空管があります。EL3Nなどに似たヨーロッパ管の細長いダルマ型で、綺麗ですね。R120は三極傍熱管で、2A3や6B4Gなどのような低rp特性だとか。規格は、Frankさんの資料室にあるR120の規格表を参照ください。ヒーター6.3V1.45Aで、6B4Gなどと比べtヒーター電力は食います。プレート損失は15Wなので、大体2A3や6B4Gと互角ですね。因みに三極管といっても多極管を内部接続した三極管だそうで、たとえば4033Lなどと同じですね。6B4GTという多極管を内部で三結にした傍熱管があります。(のちほど紹介します)本当にこれらは特性的に似通っているでしょうか?そう、etracerで見ればよいですね!ヒーターを灯すと...。太いカソードが頼もしいです。メッシュプレートなので、プレートの網状の模様が見えますね。1本目:Ep=250VでEg=-36.5Vのとき、Ip=51.29mArp=909Ωgm=5873μSμ=5.3V/V2本目:Ep=250VでEg=-38.5Vのとき、Ip=52.99mArp=935Ωgm=5332μSμ=5.0V/V60mAくらいIpを流せばrp800Ω近くになると思いますが、常用アンプとしては250Vの55mA以下が丁度良いと思います。比較として、6B4GのIpカーブはこちらです。R120と6B4Gを比べてみると、6B4Gに比べてR120のほうは高電圧になるにつれIpカーブが狭く寝てきていて直線性が悪いように見えます。このあたりの直線性の違いが音質の違いになりそうでしょうか。比較として、6B4G(傍熱型)のIpカーブはこちらです。直熱型の6B4Gより4~5Vくらいバイアスが深いです。(だいたい46.5Vで50mAです)それ以外は大体同じ。(少しgmが高くて少しrpが低いくらい)ただし、高圧側の特性は寝てきています。いかにもビーム管を三結にしましたと言わんばかりの特性です。「なんだよ、こんなの買うんなら水平偏向管買って三結すればいいじゃん!」って思ったことは内緒です。(笑)傍熱型6B4Gは名前も同じなので直熱の6B4Gの同等品ではありますが、やはり直熱型の綺麗な特性には勝てないかなと。R120と6B4G傍熱型を比べてみると、高圧側で寝てくるのが共通しています。多極管の三結はこういう傾向なのでしょうか??測定の結果から、R120の魅力は直線性の良さでは無さそうですね。創造の館っぽく結論づけると「直線性の良くないR120は音が悪い」ってなってしまいます。しかし根強いファンも多いということは、何かしら数値やグラフにあらわれない魅力があるに違いありません。もしこれが「〇造の館」でしたら「直線性が良い方が音が良い」と断定するのでしょうが、私は「みんな違ってみんないい」という考えです。それに前段の直線性によっても結果が異なってきます。とにかく、真空管の「個性」を楽しめば良いと思います。オーディオなんか楽しんてナンボでしょ? (^▽^)なんでもかんでも白黒はっきりさせて断定しないほうがオーディオを音楽鑑賞の趣味として長く続けられるのではないかと思います。

Nov 16, 2022

閲覧総数 1539

-

13

6AK5系の真空管(171A、6J1、5654など..)

6AK5という真空管を紹介します。6AK5は同等管や類似管が多くあるようですね。私の調べたところですと、以下のようですが、まだ他に型番があるかもしれません。写真は手持ちのものから幾つか選びました。6AK5の規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「RCA 6AK5規格表」が参考になります。★6AK5一番一般的なものです。写真は手持ちの中から東芝を選びました。★171A/VT-2696AK5の前身といわれています。私は6AK5用変換アダプタを買って使っています。電極が横に倒されているのは、ベースのピンまで多分最短距離で配線する為でしょうね。★5654/6AK5W6AK5の高信頼管だとか..。手持ちの一部ですが、左からNEC、日立、TEN、SYLVANIA、GE、RTCです。NECは上にシールドのようなものが見えます。RTCはプレートの窓が円ですね。★6J1-T中国製です。手持ちは1971年です。★6J1P(6Ж1П)一番オーソドックスなやつですね。★6J1P-V(6Ж1П-B)★6J1P-EV(6Ж1П-EB)6J1Pの高信頼管として販売されているものです。写真右側は金メッキ足です。(絶対怪しい)★403Aや403B手持ちはNEとWEの403B、L.M.Ericsssonの5591/403Bです。★M8100妙に印字が綺麗なので何とも怪しいです。(私はMullardが特に好きではないので、割とどうでもいいですが)★EF95EF95のプリントされたものは持っていません。(私はコレクターではないので...)★CV4010CV型番もあるようですね。6AK5あるいは同等管は、気付かぬうちに使っているものです。よくある中国製プリアンプには6J1Pが三結で使われていますし、私が愛用しているTUBE-01Jも初段が6AK5同等管の6J1Pの三結です。代表として東芝6AK5の三結特性を測定します。Ep=120VEg1=-2.8VIp+Ig2=5.11mAIg2=1.23mArp=5690Ωgm=4434μSμ=25.2120Vの5mAでのμは26程度です。実働で20倍くらいでしょうか。2段構成のアンプだと割とギリギリかな。もう少し電流を流しても28あるかないか。巷ではμ=40説もありましたが、実測ではそれを確認することは出来ませんでした。6AK5の前身と云われる171A/VT-269の三結特性も測ります。Ep=120VEg1=-2.4V(6AK5より0.4V浅い)Ip+Ig2=5.04mAIg2=1.23mArp=6976Ωgm=4047μSμ=28.2コンディションの問題かわかりませんが、手持ちのものに限って云えば、171A/VT-269は6AK5に比べてgmが低くrpとμが高い傾向にあるようです。ただ負荷抵抗を入れた実際の動作で、それほど変わらないかもしれません。真空管は好みや用途で色々なものが選べますし、音や性能にこだわらず自由に選んでも全く問題ないです。「みんなちがって、みんないい」と私は思っています。

Jun 15, 2024

閲覧総数 1827

-

14

RWNのE2cという真空管

RWNのE2cという真空管を紹介します。形状は細身のST型で、外壁は艶消しの黒い塗装です。先日、SIEMENSのE2cを紹介しましたが、RWNのものなので、規格は同じでも内部は多少違うかもしれませんね。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=18.0V, Ih=0.37A三極管接続Ep=220VEg1=6.8VIp+Ig2=34.23mAIg2=3.53mArp=2181Ωgm=8907μSμ=19.4V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.3VIp=34.51mAIg2=3.85mArp=57263Ωgm=8506μSμ=487.1V/V【2本目】Eh=18.0V, Ih=0.37A三極管接続Ep=220VEg1=7.2VIp+Ig2=34.56mAIg2=3.49mArp=2014Ωgm=9680μSμ=19.5V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.9VIp=33.94mAIg2=3.63mArp=60308Ωgm=9470μSμ=571.1V/V直線性が良いですね。艶消し黒が良い感じの真空管です。

Sep 27, 2025

閲覧総数 184

-

15

マシュマロ通信が終わってしまった~(泣)

毎週楽しみに見ていたマシュマロ通信が終わってしまいました。ジャスミンが好きだったのにー!(実はシナモンも好き)来週からは「おねがい マイメロディ」です。サンリオのキャラですが、どんな話になるのでしょうか、とても楽しみです。そういえば今日のプリキュアは、動きが凄かったですね。強めのパースも迫力があります。この辺の演出は子供向けというより大きなお友達向けのような気が..(^^;;イィヴィはアニオタです。

Mar 27, 2005

閲覧総数 58

-

16

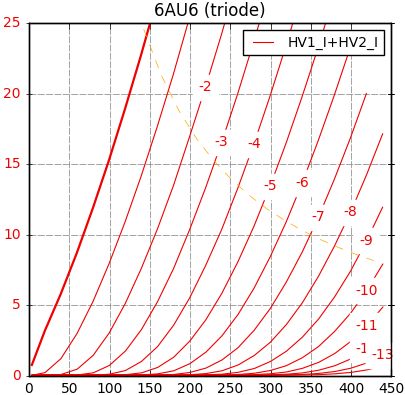

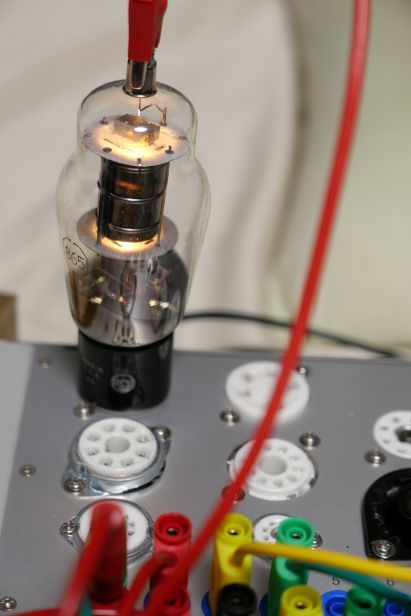

6AU6は半分のヒーター電圧でも動くのか

よくネットで「6AU6の代わりに12AU6を挿してちゃんと動いてる」という話を目にしますが、「どの程度、正しく動いているか」を知りたいですよね。そこでetracerを使って日立の6AU6A(12AU6を持ってません)のヒーター電圧を6.3Vの半分以下の3.0Vまで下げて測定してみました。(6AU6ソケットに12AU6を挿したのとほぼ同等)ヒーター6.3V0.30Aのときの特性です。これを基準に見ていきましょう。Ep200VのEg1-3.3VでIP=8.62mA、rp=7423Ω、gm=5031μS、μ=37.3V/Vでした。ヒーター5.0V0.26Aのときの特性です。Ip特性が寝てきましたね。gmが下がり、rpが上がった感じでしょうか。ヒーター4.0V0.22Aのときの特性です。更に寝てきましたが、全体的に寝ている感じで、崩れた様子はありません。ヒーター3.5V0.21Aのときの特性です。能力的には結構落ちましたが、まだいけます。ヒーター3.2V0.20Aのときの特性です。おやおや、12mA付近から倒れ始めましたね。Ep200VのEg1-3.3VでIP=3.01mA、rp=15579Ω、gm=2024μS、μ=31.5V/Vでした。6.3V時のIp(8.62mA)くらいに合わせて測定すると、Ep200VのEg1-1.4VでIP=8.62mA、rp=15151Ω、gm=2883μS、μ=43.7V/Vでした12.6Vの12AU6と6.3Vの6AU6用ソケットの関係に例えますと、このあたりでしょうか。gmの低下は予想通りですが、rpが倍になっていますね。そうすると回路の元々の抵抗値が、この状態での6AU6には重すぎる事があるかもしれません。ヒーター3.1V0.21Aのときの特性です。ああ、結構倒れますね。ヒーター3.0V0.19Aのときの特性です。これは完全にダラーンとしてしまいましたね。しかし、まだそこそこ使える領域はあります。例えば180V5mAをアイドリングとして振ったら、それほど歪むとは思えません。もし専用回路を組むなら、Ip低めで負荷抵抗高めが宜しいのではないでしょうか。今回は6.3V管の6AU6に対してヒーター電圧を3Vまで落とす実験をしました。結論として、大変乱暴な言い方ですが、「6AU6の代わりに12AU6を挿しても、そこそこ動くのではないか」といってもよさそうな結果になりました。今回の結果は、6AU6のカソードに余裕があるから出来たのかもしれません。ですので、他の6AK5とかそういう球で同じ結果になるかはわかりません。最も重要なのは、gmが下がってrpが上がってしまうこと。つまり正常動作に合わせた回路の抵抗値などは、ヒーター電圧を絞って能力が落ちた真空管にとってはきちんと合わない回路になってしまいます。あと重要なことですが、カソード温度が低い状態で長時間運用するとエミッションが極端に落ちてきます。その場合は、ヒーターの定格運用を暫く行うと改善するそうです。しかし、もしもヒーターの能力を落としたときに自分の好みの音が出たのなら、それはそれで良いとは思います。だって、それは自分の真空管ですし、自分が楽しむオーディオなのですから。(前記の通り、電圧が低い状態での長期間運用はエミッションが低下しますので、定期的にヒーター定格電圧でのカソード焼きが必要になります)

Aug 12, 2022

閲覧総数 1306

-

17

865という真空管

865という真空管...うっかり4本も買ってしまったんですよ。わけもわからず。これが結構な超がつくほどの癖球でして、真空管(Electron tube) 規格表データベースのデータを見ると、100Vより下はグチャグチャで全く使い物にならない、不思議な特性です。振動対策なのか、上下をマイカ板でおさえてあるので、フィラメントが見えません。ちょっと寂しい。etracerで三結データをとってみました。EsgはEpの4割低目としました。このIp特性から見えてくるのは、・スクリーングリッド耐圧は低く、スクリーングリッド電流も流れやすい。・三結でも内部抵抗は高めで14kくらいの負荷が必要。・そのくせバイアスは深く、大きなスイング電圧が要る。・少なくとも500~600Vくらい掛けないとまともなパワーが出ない。駄球の代表格のような特性です。泣けてきました。三結だろうが四結だろうが、とにかくスクリーン電圧を下げるしか選択肢がありません。スクリーングリッドをプレート電圧と動電位にすると、ガンガン流れます。Ep240V負荷7kΩとロードラインを立てて0.4W。Ep低目の動作でもスクリーングリッドへの負担は大きいです。2.4Wは厳しい。四局菅接続をしてみました。Ep450VでEsgを120Vとしました。Eg1=-5VIp=11.24mAIg2=3.48mAgm=572μSμ=274.9V/Vうーん、g1をプラスで使う球ですね。Ep450VでIp25mAを中心に負荷14kΩでフルスイング、Epが200V以下にならない動作が求められます。じっくりと使い方を考えていこうと思います。世の中の真空管は、必ずしも通常の増幅管ばかりではありません。決して出来の悪い真空管ではなく、オーディオ用途では使いにくいというだけの話です。しかし、今回はチョット失敗したかなという感じです。

Sep 25, 2022

閲覧総数 731

-

18

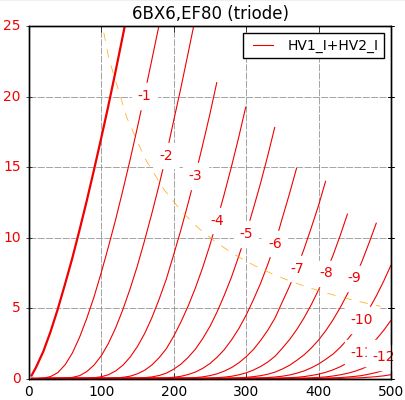

6BX6(EF80)、6EJ7(EF184)という真空管

6BX6(EF80)と6EJ7(EF184)は、テレビ用の真空管のイメージが強いですが、初段になかなか使えそうな真空管です。etracerで三結特性を見ましょう。【松下6BX6】高圧側は寝てしまいますが、まずまず綺麗なカーブですよね。あくまで手持ちの球の平均的な特性ですが、Ep=200V Eg=-3.2Vのとき、Ip(+Ig2)=8~10mAIg2=1.6~2.2mArp=5600~7000Ωgm=6400~7200μSμ=41~46V/Vハイgm管なので、球によってバラツキはあると思います。μが40以上あるので、結構使いやすそうです。【松下6EJ7】こちらもそう悪くありません。あくまで手持ちの球の平均的な特性ですが、Ep=200V Eg=-2.4Vのとき、Ip(+Ig2)=8.8~10mAIg2=3.4~4.2mArp=4100~4600Ωgm=13800~15800μSμ=62.0~64.5V/Vこちらは更にハイgm管なので、球によってバラツキは更にあると思います。μが60以上あるので、1段でバイアス深目の球も使えそう。(あまりに深いのは無理だけど)とても感度の高い球なので、コントロールグリッドには1~3.3kΩ程度の抵抗を入れておきたいですし、ノイズを拾いにくい配線が肝要となりそうですね。因みに海外製のEF184(6EJ7)は...松下6EJ7と比べると、0~-1Vが妙に狭いですね。どうもこの領域は不安定です。このように、バイアス-0~-0.5V付近は非常に不安定で使いにくい球もあるようです。なので、何を挿しても大丈夫なようにEp高めでバイアスは-2.4V~-2.8Vで、低いところを使わないようにするのが良さそう。この海外製のEF184は6EJ7とは明らかに異なる(互換性の無い)球だと思います。なんだかんだで1本500円~1200円程度の真空管です。気軽に使いたいですね。

Oct 2, 2022

閲覧総数 3281

-

19

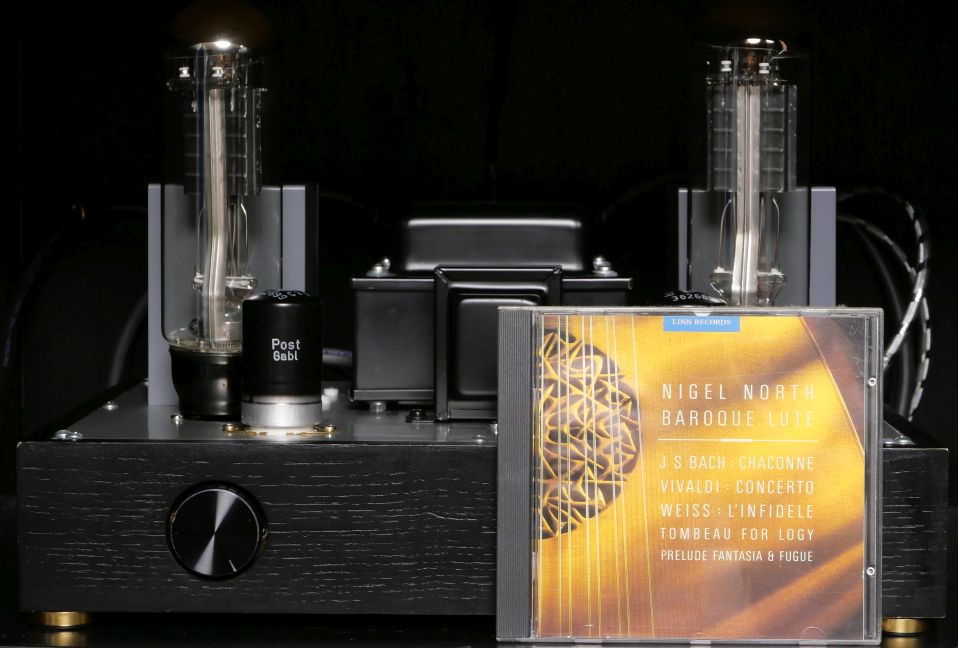

PHILIPS 4624 シングルアンプの改良(その1)

以前、ブログで紹介したPHILIPSの4624という真空管 のアンプですが....実はノイズが少し気になっておりまして...・外部のノイズにめっぽう弱い気がする・定期的な「プツッ」という謎のノイズ(方ch)これに対して幾つか対策を実施しました。・後部のセレクタースイッチとフロントのVRの配線を撤廃し、入力端子から初段まで直結。・初段のグリッドリークは47kΩに変更。・グリッド直前には発振対策の抵抗が元々入っていたのでそのまま。シンプルな入力配線でノイズはそこそこ抑え込みました。しかしこれでもノイズが完全に消えず、定期的なプツプツが。私はC3gのスクリーングリッド手前にあるツェナーダイオードを疑いました。・初段C3gを五結→三結に変更。スクリーングリッドには120Ωの抵抗追加。・初段C3gプレート負荷抵抗を三結に合わせ56kΩ→51kΩに変更 電流は10mAくらいのかなり多めの設定にしました。そして、ノイズは...ほぼ無音です!! \(^o^)/三結にして全体的に低インピーダンス動作になったので、ノイズに強くなったのかもしれません。C3gは三結でもμが50くらいあるので、4624をドライブするには十分です。そして、プツプツしたノイズも無くなりました。これはツェナーダイオードが悪さしていたのではないかと思います。別件で、終段のグリッド手前は何も無かったので、ここも念のため発振対策。ここは実施しなくてもよいのですが、「念のため」です。・終段グリッド直前に3.3kΩの抵抗を取り付け。あと、入力のRCAコネクタの位置が時分の機器と異なって使いにくいので、・RCA入力コネクタの位置を、上赤R/下白L から 上白L/下赤Rに変更。ナイジェル・ノースのリュートによる、シルヴィウス・レオポルト・ヴァイスの「ロジー伯爵に捧ぐトンボー」私の耳を通り心に静かに染み入ってきます。次回は出力トランスの変更を計画しています。このアンプは14kΩの出力トランスを必要とする回路に7kΩ10Wの小さなトランスが取り付けられています。たぶん、前オーナーの環境では丁度良いバランスだったのかもしれません。しかし私のスピーカーではやや低音不足で、なんというか「インダクタンスが足りない」鳴りかたをしています。低音が出ないと言うより低音が薄い印象なのです。既に14kΩのトランスは入手したのですが、大きくてそのままでは取り付きません。工夫しながら取り付けてみようかと計画中です。今回、初段は結構手を加えましたが、必要以上には弄らないよう心がけています。あくまでも前オーナーの設計/製作の思想や意図を大切に受け継ぎつつ改善するようにしています。前オーナーのもとで作られたこのアンプ、そしてこのアンプを通った音楽たち...その音楽と物語を大切にしながら、次オーナーである私が「私の物語」を紡ぎ出してゆく...。それが中古アンプとの付き合い方かなぁと私は思っていますし、その考えを大切にしたいと常に思っています。PHILIPS 4624 シングルアンプの改良(その2)に続きます。

Oct 16, 2022

閲覧総数 538

-

20

CV1079(KT8C)という真空管

CV1079という真空管を入手しました。背は低いけど、カッコイイ真空管です。807類似とも云われているようですが、果たしてどうなのでしょう...詳しくはThe Valve MuseumのCV1079の資料を参照下さい。ピンは欧州のB5にトッププレートです。したがって、6L6用のアンプに挿すにはアダプタを作らなければなりません。ヒーターは6.3V1.25Aでプレート損失は25W程度だそうです。だいたいB5ソケットの物は4V管が多いですが、これは6.3Vなので有り難いですね。そのまま使えます。アダプタを作らねば...ということで作ってみました。プレートは807より短く横に広い感じですね。送信管なので造りはきちんとしています。上下はシールドになっていてヒーターが見えにくいというのが一寸残念。見た目は悪いですが、アダプタを作ってみました。etracerで計測してみましょう。1本目Ep=280VでEg1=-18.5Vのとき、Ip(+Ig2)=54.52mAIg2=3.34mArp=1619Ωgm=5267μSμ=8.5V/V2本目Ep=280VでEg1=-18.5V(1本目のIpに合わせました)のとき、Ip(+Ig2)=54.65mAIg2=3.56mArp=1565Ωgm=5399μSμ=8.5V/V807の特性も参考として載せておきますね。如何でしょうか、総じて「見た目は違うけど、ほぼ807」といえます。(プレートの耐圧は低目ですが、オーディオでは高くても350~400V程度でしょうから、あまり関係なさそうです)とても素晴らしい音楽を奏でてくれます。

Oct 28, 2022

閲覧総数 740

-

21

6P1P(6П1П)という真空管

2021年9月に購入したTUBE-01Jですが、そういえば、この出力管の6P6P(ロシア名6П1П)という真空管はどんな真空管なのでしょうか?性能は6AQ5や6V6の同等管のように云われていますが...規格は真空管規格表データベースの6P1P規格表を参照願います。ではetracerで特性を測定してゆきます。五結(ビーム管なのでビーム管接続になるのかな)はこんな感じです。肩の張っている良い感じですね。ただし直線性は悪いです。三結はどうでしょう高圧なるほどIpカーブがどんどん寝てくる直線性の悪さが気になります。6P1Pは安価であるため、一時期話題になりましたが、前段に直線性の悪い球を置いて歪を打ち消すか、強いNFBを掛けて歪抑え込むことが大前提の球であるように思えます。でもそんな球は、なぜか魅力的に感じます。歪率的には駄球ですが、価格も安くEp200~250Vでバイアス電圧も深くなく使い勝手が良いところは、我々庶民の銘球と云えるのでは?と思います。安価に音楽を楽しめるって、とても良いことだと思います。

May 13, 2023

閲覧総数 1506

-

22

LOEWE OPTA AD1という真空管

LOEWE OPTA AD1という真空管を紹介します。以前、とあるショップで購入しました。表側の写真裏側の写真以前紹介したVALVO AD1とはかなり異なる構造です。LOEWE OPTA AD1はごく僅かな期間しか製造されていないそうです。何と!6点吊りのフィラメントです!!グリッドの放熱板は銅で、何の処理もされていません。フィラメントは「M M M」の3パラ接続のようにも見えます。因みに点灯しても本当に暗くて写真が撮れませんでした。このLOEWE OPTA AD1に関してはかなり暗いです。製造時期の違いでしょうか。4Vと400と2種類表記があります。以前紹介したVALVO AD1と大きさを比べてみましょう。若干ですが背は高いです。プレートに関してはリブが入ったり色々な工夫がされていますが、大きさは殆ど変わりません。リブの放熱効果は若干は期待されますが、本当に「若干」だと思います。つまりプレート損失も一般的なAD1に準ずる(15W或いは15.5W)と思われます。大昔に著名な方がプレート損失30Wと雑誌に寄稿され、これが原因で日本国内のOPTA AD1は駄目になったものも多いと聞きました。昨今のインターネット時代と異なり、無線と実験やラジオ技術などの記事がリファレンスとされていた時代は「先生」の影響力は今から想像できないほど強かったものと思われます。しかし、それは致し方ないとも思います。当時の著名な先生方も手探りだったでしょうし。このLOEWE OPTA AD1については、里山と音楽のある暮らし「LOEWE OPTA AD1」あるいは響 Hibiki「Loewe OPTA AD1」が参考になると思いますが、メーカーの詳細な資料は私は見つけていません。普通のAD1に対して物凄く性能が高いわけでもないですが、フィラメント電力が高くて6点吊りなので何となく「強そう」に思えてしまいます。(笑)規格はEf=4VIf=1.5A(実測では約1.4Aでした)Ep=250VmaxPd=15WmaxRp=670Ωμ=4 と云われていますが、はたして..。etracerで特性をみていきましょう。Ep230Vで50mA流れるところ。Efは4Vと3.8Vの2点で測定します【1本目】Ef=4.0V, If=1.42AEp=230VEg=-35.0VIp=55.06mArp=737Ωgm6608μSμ=4.9V/VEf=3.8V, If=1.37AEp=230VEg=-34.7VIp=55.18mArp=760Ωgm6517μSμ=5.0V/V【2本目】Ef=4.0V, If=1.42AEp=230VEg=-36.0VIp=49.98mArp=755Ωgm6291μSμ=4.7V/VEf=3.8V, If=1.37AEp=230VEg=-35.7VIp=55.00mArp=763Ωgm6276μSμ=4.8V/VEfを0.2V落とした程度ではびくともしないエミッションで、大変良好な状態です。etracerの計算だと、Ep230V,Ip50mA,RL3.5kΩで最大出力2.55W,歪率5.55%Ep230V,Ip50mA,RL5.0kΩで最大出力2.07W,歪率3.77%といったところです。(もっと控えめの45mAくらいがよいかもしれませんね...)以前紹介したVALVO AD1に比べると、・rpはほぼ同じみたいです。(740Ω前後で、個体差によりバラつく程度)・gmが若干高いです。(5200μS前後に対して6400μS前後もあります)・μも若干高いです。(4.0前後に対して4.8前後あります)・gmとμの関係でしょうか、バイアスは浅く済む印象です。(-45V前後に対して-35V前後)総じて高感度であることが云えると思います。勿論、古典管ゆえに当時の性能が出ているとは限りませんが、私の手持ちではそのような傾向にありました。1.4倍強の電力があるフィラメントですし、gmも高めのようなので、もしかしたら長時間使用によるフィラメントの電子放射が弱まってきても普通のAD1より若干使える時間が永くなるかもしれませんね。(私の希望もかなり入っていますが...)LOEWE OPTA AD1のフィラメントは通常のAD1同様に0.95A程度だという説がありますが、私の実測では間違いなく1.5Aに近い数値(DCで1.43A)でました。EBⅢに寄せた設計製造でしょうか、謎は深まります。今回の実測結果はLOEWE OPTA AD1をお持ちの皆さんの参考になりましたでしょうか?

Sep 24, 2023

閲覧総数 691

-

23

6A3Bという真空管

6A3Bという真空管を紹介します。左は一寸緑色っぽいガラスですね。製造時期が異なるようです。6A3Bは傍熱型でUYソケットです。一般的な真空管規格表には載っていない謎球で、マツダの規格表には載っているそうです。マツダだけが作っていた可能性も高いですね。しかも短い期間しか製造されていないようです。Gallery on Tubes/真空管展示室この情報によると高い値のグリッドリーク抵抗は鬼門なので、トランスドライブ一択になりそうですね。ちょっと気難しい球です。音声用途というよりもレギュレーター用途なんでしょうね。ピン配置を解析したところ、1番:ヒーター2番:プレート3番:グリッド4番:カソード5番:ヒーターというオーソドックスな並びでした。譲って頂いた元オーナーに問い合わせたところ、1951年の「マツダハンドブック」にのっているそうで、プレート損失は15Wだそうです。ヒーターの電力高くそれだけでも発熱が結構あるので、少し低く見たほうがが良いかもしれません。プレートに放熱器が付いています。これでプレート損失15Wをクリアしているようです。ヒーター電力が高いので、バルブとしては相当高温になりますから、動作としてはもう少し控えめが良いかもしれません。カソードが4本通っています。ヒーターを点灯すると、上側はこんな感じ。下側は...これはカッコいいです!RK-25やARCTURUSの42など、ダブルヒーター(ダブルカソード)のものは片切れしているのがたまにありますから、4本きちんと生きているのは凄いです。etracerで特性を測定しましょう。とりあえずEp=250VでIpが50mA流れるところで測定してみます。ただし、アンプとして作るときは長期間使用を前提に電流を抑えたいところです。【1本目】Eh=6.3V, Ih=1.61AEp=250VEg=-47.8VIp=49.87mArp=1049Ωgm=3692μSμ=3.9V/V【2本目】緑色っぽいガラスEh=6.3V, Ih=1.66AEp=250VEg=-44.7VIp=49.83mArp=1040Ωgm=3957μSμ=4.1V/V6.3Vで1.6Aも消費する、大変効率の悪い球です。この6.3Vで1.6A消費する真空管で有名なのはKT90です。因みにKT90のプレート損失は50Wです。6A3Bは15Wの小さなプレートです。この小さな中で大電力でカソードを熱し、必死に電子を放出させようとしているわけです。もしかしたら..ですが、当時の日本ではこれくらい食わせないとエミッションが確保出来なかったのかもしれません。この球がカラーテレビ全盛期に作られたらもっとヒーター電力が抑えられているのでは?と勝手に思っています。直線性は2A3や6B4Gのより良くありません。高圧低電流側(動作としてはカットオフ側)でロードラインがIpカーブの寝ているところに近づきますので、最高出力に向かって歪率が一直線に悪くなる感じかもしれません。ちょっとR120に近いですね。しかし直線性が悪いからといって音が悪いとは言い切れません。たとえばおんにょさんの89Yシングルアンプの記事のように、直線性が悪くても大変良い評価のものもあります。「ヒーター電力が高い」「グリッド電流が流れやすい」「直線性が悪い」というキワモノ的な球ですが、この4本並んだカソードだけで全てが許されます。(笑)

Oct 4, 2023

閲覧総数 737

-

24

3D21WBという真空管

CETRONの3D21WBという真空管を紹介します。この形状...先日紹介しました7403という真空管に似ています。製造元が同じ可能性も...。何のリブもない板金して終わりみたいな無骨なプレート。如何にも暖まるまで時間が掛かりそうなカソード。いいです。こういうの好きです!!これくらい電力を食うヒーターは魅力的です。規格はFrankさんの資料室の「3D21WB」規格が参考になります。3D21Aや3D21Bは、Frankさんの資料室の「3D21A、3D21B」規格表でわかるとおり、プレート損失が15Wしかありません。それに比べ3D21WBはプレート損失が40Wと大幅に増強され、使い勝手が良くなっています。もう、A~BとWBでは全然別物です。etracerで特性を測定してみましょう。三結とビームで。【1本目】Ef=6.3V, If=1.72A三結Ep=400VEg1=-40.9VIp+Ig2=75.21mAIg2=8.08mArp=1101Ωgm=6424μSμ=7.1V/VビームEp=400V, Eg2=140VEg1=-7.7VIp=75.00mAIg2=0.89mArp=30321Ωgm=11598μSμ=351.7V/V【2本目】Ef=6.3V, If=1.75A三結Ep=400VEg1=35.2-VIp+Ig2=75.53mAIg2=9.59mArp=1000Ωgm=8516μSμ=8.5V/VビームEp=400V, Eg2=140VEg1=-6.4VIp=74.56mAIg2=0.98mArp=29609Ωgm=12005μSμ=355.7V/V2本の性能にバラツキがありますが、使用感は無いので単なるバラツキでしょう。選別でハネられた球の可能性もあります。この球メインにする訳ではないので構いません。三結の直線性は良くないです。しかしこの球はオーディオ用途ではないので、それを期待してはいけません。Ep280VEg1-30Vで40~60mAといったところなので、TU-8200Rでも使えます。悪くないです。いや、むしろ良い!!ビーム管接続は...どうなんでしょうね。Ipカーブが撫で肩なので、三結より少しパワーが出るかな程度。普通に三結の方が良さそうに思えます。単純な測定結果のみでいえば、3D21WBは、7403という真空管の少し感度を良くした真空管というイメージです。(ピン配置は全く異なります)

Nov 26, 2023

閲覧総数 666

-

25

MOONDROP(水月雨)S8 イヤホン

デジタルオーディオプレーヤー用に新しいイヤホンを先日導入しました。MOONDROP(水月雨)のS8という製品です。水月雨 (MOONDROP) S8 カナル型 イヤホン BA型【送料無料】楽天で購入片チャンネルに4つのBA(バランスドアーマチュア)を搭載。(低音×1、中音×2、高音×1)この製品は「MOONDROPブランドによるオールBAの最終結論」ともいえる製品だと思います。可愛い女の子のパッケージといい、水月雨のロゴといい、なんか美少女ゲームのようです。そういう世代をターゲットにした製品かも。純正ケーブルは3極なので、自分のプレーヤーに合わせて4極のケーブルを購入しました。4000円を切る手頃な価格で大変よくできた製品だと思います。(新製品) AZLA アズラ AZLA Silver Plated Cable IEM 2pin-2.5mm 【AZL-SLV-CABLE-2PIN-2.5】 リケーブル バランス楽天で購入さっそくジャズを聴いてみました。ジョージ・シアリングのラテンジャズ演奏、いいですね。きめの細かい表現ですが、聴き疲れはまったくしません。低音も締まっていつつ豊かです。本当にバランスの良い表現だと思います。オールBAのイヤホンは相当のくせ者というイメージが先行して敬遠されがちですが、是非聴いてみてください。

Feb 18, 2021

閲覧総数 1094

-

26

6384という真空管、そして6AR6という真空管

手持ちに6384と6AR6いう真空管があります。6384は6AR6の上位互換のようです。左からRaytheonの6AR6(角プレート)、TUNG-SOLの6AR6WA(角プレート)、TUNG-SOLの6AR6(楕円プレート)、そしてお題のCETRONの6384(青印字)、CETRONの6384(赤印字)です。CETRON以外にBendix製とTUNG-SOL製もあるようですが私は持っていません。CETRONの青印字と赤印字は中身は同じに見えます。単に製造年の違いかと思います。写真右の楕円プレートは角プレートより製造時期が古いらしいです。左のRaytheonの6AR6(角プレート)と真ん中のTUNG-SOLの6AR6WA(角プレート)は、瓜二つです。ロット番号の印字もそっくりです。これはOEMかもしれませんね...。ちなみに6AR6WAは、規格表によりますとプレート損失が21Wになっており、2W程のアップらしいです。こちらが6384の三結特性です。プレート損失は6AR6より高く、30Wあります。6384はパルス変調用途でも使えるような球ですが、オーディオ用途のように常に半分は電流を流しっぱなしという用途では、この小柄な球で損失一杯で使うと発熱が間に合わないように私は感じています。見た目が良いですよね。ごっつい造りで重量もあります。こちらは6AR6の三結特性です。プレート損失は19Wです。基本的に6384と変わらないカーブを描きますが、若干直線性が悪いかな。見た目は5881っぽいですね。因みに参考まで、JJ製6L6GCの三結特性です。6L6GCはプレート損失に余裕がありますので、280Vを掛けたときは-18~-20Vくらいで丁度良い感じでしょうか。(あまり流しすぎると出力トランスの直流磁化が酷くなっちゃいます)それにしても、JJの球はガラスが綺麗ですよね。私は6384を市販のアダプタを介してTU-8200R改(ヒーター回路は左右独立した4.5Aスイッチング電源で、オートバイアスの検出抵抗は16ΩにしてIpを絞り気味にしてある)に挿して使っています。実はどれだけIpを絞りたくてもTU-8200Rのオートバイアスは-30Vまでしか下げられません。ですので、6384はEp280VのIp60mAで問題なくても、6AR6ではプレート損失の19Wを超過気味になります。数ワット程度の超過なので、赤熱するわけではありませんが...。100~200Ωの抵抗とバイパスコンデンサが付いたアダプタを自作すれば、自己バイアス+固定バイアスで-32~-35Vくらいの安定した運用ができるのではと考えています。もしTU-8200Rの次期型が出るならば、Eg1を-50Vくらいまで対応とIp20~70mAまで5mA刻みの切り替え制御が欲しいところです。あと、180、220、240、280V、320Vのプレート電圧切り替えとか、常時監視できる電流計も付けて欲しいですね。そうすると結構何でも動きます。完璧で無くてもいいんです。色々な真空管を挿せて楽しめれば。きちんとした条件で最高の音を出すのはオーディオ玄人さんに任せればよいです。私たち素人は真空管で遊びたいだけですから...。ところで、6384を使う上で気をつけることは『音が出るまで1分ちかく掛かる』ということです。カソードが分厚いのかもしれませんね。私は最初「壊れたんじゃないか」と思ったくらいです。しかも音が出るまで1分で、歪みっぽさが無くなって安定するまで更に1分は掛かります。でも2分ってすぐですから、静かに待ちましょう。(^^;

Jul 30, 2022

閲覧総数 2237

-

27

42シングルアンプを作ってみた

手持ちに42、6Z-DH3A、80が何本かあるので、アンプを作ろうと計画。この組み合わせは電蓄とかラジオですよね。でも、きちんとした出力トランスと42を三結にすることで、とても綺麗な音が出ます。7kΩの出力トランスは中国製の裸トランスを中国製の鉄ケースに入れた完全中華仕様です。電源トランスはゼネラルトランス。シャーシ内にチョークコイルを入れています。シャーシは緑色に塗装しました。そういえば新藤ラボラトリーのアンプが緑色なんですよね。中学生時代は新藤ラボラトリーのアンプに憧れました。計算すると、アイドリングでだいたい8.4Wを消費しています。プレート損失が10W程度ですから、丁度良い感じかも。ラジオ球も立派な真空管です。それなりの環境を整えてあげれば、素晴らしい音楽を奏でてくれます。

Aug 27, 2022

閲覧総数 870

-

28

MAZDAの3T100A2という真空管

ebayでまた怪しげな真空管を購入しました。MAZDAの3T100A2という送信管です。ネット上にデータシートがあります。6.3V4.2Aの送信管ですから、だいたい811Aクラスですね。これの購入は苦労しました。最初届いたのは2本ともガラスの割れ。これはセラーがすぐに代わりを送ってくれました。次は2本中1本が真空度低下品。これは運が悪い。向こうは電気性能まで保証していません。セラーが「ああ、それは悲しいですね。私どもはまだ在庫がありますから1本購入していただければ2本送ります」と連絡があったので、1本購入で2本送ってくれました。それほど高い球ではありませんが歩留まりはよくないです。フィラメント切れのトラブルがないのが救いでした。この手の送信管は真空度が落ちて使えないのが本当に多いです。大丈夫だとしても自分が保管している間にも真空度が落ちます。これらの送信管は半世紀以上の保管を前提として製造されていません。保守用としてもせいぜい10年保管でしょう。そして難題はまだあります。ピン並びが特殊すぎて、ソケットがありません。ベーク板に穴を開けてソケットを作るしかないと思います。左下から右回りに1番pin=F、2番pin=G、3番pin=NC、4番pin=G、5番pin=F、センター=NC、そしてトップ=Pです。プレートも接続方法を考えなければいけません。先に言っておきますが、真空管を資産と思っている人は、こいつは買わない方がよいです。 ・オーディオ用として使いづらい ・この手の送信管は丁寧に保管しても、真空度が落ちるものが多い ・電気特性に相当のバラツキがある ・ゴミ箱行きが半数 ・売っても二束三文これ本当です。逆にこの球をオススメしたい人は、 ・ハズレ球を引いた精神的に打ちのめされることを楽しみたい人 ・正常に電流が流れるかハラハラドキドキしたい人 ・真空管購入をギャンブルだと思っている人 ・真空管購入はスマホゲームのガチャと同じと思っている人こういう廃人です。今になって思いますが、普通の811Aとかを買った方がいいよな。って感じです。そういう後悔も真空管遊びの醍醐味ともいえます。心を折ってなんぼです。(涙)etracerで電気特性を見てみましょう。規格ではPp=60Wとなっていますが、A級アンプで使う場合は低く見た方がよいでしょうから45Wと見立てました。Ep=400VでEsg=+18Vのとき、Ip=72mA前後rp=25000Ω前後gm=4850前後μ=120前後因みに手持ちに3本ありますが、物凄いバラつきます。Ipが10mAくらい低いのもあります。因みに811Aはどうでしょう。(こちらもオーディオ用途でのPpは45W程度に見立てました。)Ep=400VでEsg=+20Vのとき、Ip=72mA前後rp=33000Ω前後gm=5400前後μ=180前後参考までに、572Bのデータも。(ちょっと崩れてますが)Ep=400VでEsg=+32Vのとき、Ip=75mA前後rp=16500Ω前後gm=3900前後μ=65前後結論としては、811とほぼ同じに使えそうだけど811Aのほうがμが少し高くてrpも少し高めという感じですね。

Sep 18, 2022

閲覧総数 389

-

29

6EZ5という真空管

また、わけもわからない真空管を買ってしまいました。その名は6EZ5。「何となく6V6くらいのプレート損失がありそう...」「何となく6V6より内部抵抗が低そう...」そんな漠然とした想像のみで購入した真空管ですが、はたして....球球コレクションでは三結で6G-A4のジェネリック球として使えないかという記事がありました。私は6G-A4を持っていないですし6G-A4自体に全く興味がないので何とも言えませんが、人気のある球らしいです。6G-A4と6C-A10や50C-A10は常に高値ですよね。真空管規格表データベースの6EZ5の規格を見ると、6.3Vの0.8Aで、6V6の2倍近いヒーター電力です。etracerで手持ちの6EZ5(SYLVANIA)を測定しました。Ep=270VでEg1=-27Vのとき、Ip(+Ig2)=36~40mAくらいIg2=1.8~1.9mAくらいrp=1960~1870Ωくらいgm=3260~3400μSくらいμ=6.4V/Vくらいでした。スクリーングリッド電流はそれほど流れない感じです。バイアスも-27V程度で38mA程度ですから、TU-8200R魔改造品(電流検出抵抗を変更してある)ならプレート損失オーバーさせずに動作可能かも。Ipカーブは...それほど直線性はよくありませんが...真空管らしい癖のある音は楽しめそうです。因みに6GA4は「いとしの真空管たち」の6G-A4のページにIp特性が載ってます。何となく似ていますね。直線性がちょっと良くないところも。ところで、規格表のEp=280VでIp=57mAは定格オーバーのような気がします。自己バイアスとして例えば22Vくらい差し引いて258Vの57mAでもオーバーしています。何か「謎の定数」みたいなのがあるのでしょうか?私なら、280掛けるなら40前後にしたいです。素人考えなので、なんとも言えませんが....。TU-8200R魔改造品に挿してみました。検出抵抗を変更してあるからIpは40mA前後になるはず。私は小音量で音楽を楽しんでいるので、1W出ていないかもしれません。スピーカーも能率が95dB前後はあります。(EMS社の励磁型30cmフルレンジ LB12EX MKII)6EZ5の三結、十分よく音楽を奏でていますよ。名の知れた真空管だけでなく、なかなか日の目を見ない真空管や、素性の知れぬ「謎球」と付き合ってみると、オーディオは更に楽しくなります。

Oct 1, 2022

閲覧総数 1104

-

30

TC05/25という真空管

TC05/25という真空管を紹介します。オークションを通じて譲っていただきました。上面の天使の輪がPhilipsのTC1/75を思わせますね。送信管らしい造り。そしてプレートが大きい。ガッチリしていて、放熱にも気を遣っているように思えます。フィラメントは2点吊りです。規格に関しては、Frankさんの資料室の「TC05/25」規格が参考になると思います。送信管でグリッドはプラスまで十分に振れる仕様です。プレート損失40Wと書いてありますが、常時電流を流すA級動作であればもう少し少なめにみておいたほうが無難かもしれませんね。(0.3Wで十分な環境なのでパワーは全然必要ありません)etracerで特性を測定しましょう。(500V28mAに合わせて測定します)【1本目】Ef=4.0V, If=2.10AEp=500VEg=-17.8VIp=28.50mArp=9884Ωgm=925μSμ=9.5V/Vややエミ減気味ですが、Ipカーブは垂れずに伸びていますので合格です。下のゲッターは薄くなっていますが、濃い色のゲッターは大丈夫。Philipsは複数のゲッターを使用しているというそうですが、この真空管もそのようです。放電が心配でしたが、50Vずつ上げながら様子をみましたが、測定限界の750Vまで放電はありませんでした。【2本目】Ef=4.0V, If=2.11AEp=500VEg=-19.8VIp=28.39mArp=8091Ωgm=1194μSμ=9.7V/Vやはり、送信管らしい高rpな特性で、14kΩくらいのトランスが必要です。500V28mA14kΩでマイナス領域のみ使うなら0.3Wです。プラスまで振るならもっと出ます。元々オーディオ用ではないので、見た目よりは出力は望めません。それでも、この力強い見た目は魅力的です。

Oct 18, 2023

閲覧総数 402

-

31

PHILIPS Miniwatt AD1という真空管 (AD1という真空管ふたたび)

今回はPHILIPSのAD1という真空管について紹介したいと思います。上に明るい銀色のゲッター(マグネシウム?)、下側は薄暗い色のゲッター(バリウム?)が飛んでいて、いかにもPHILIPSという印象です。PHILIPSのF704も複数のゲッターを使用しているのがわかります。この理由はわかりませんが、製造時と長期間使用での異なるタイミングでのガス吸着、或いは異なる種類のガス吸着を考慮しての事でしょうか....。PHILIPS独自のノウハウがあるようです。そして管内面にグラファイト系の塗装がされています。そして良く見ると4極菅の三極管接続をしていることがわかります。これが人気の無い理由のひとつですが、とあるショップでは「音質的にはPHILIPSが一番良い」とのこと。見た目で選ぶか音で選ぶか...。同じAD1でもメーカによって管の形が異なります。左がVALVO、右がPHILIPSです。VALVOのAD1とは随分異なる佇まいですね。よくこの細いバルブにAD1の電極ユニットを差し込んだなと感心します。etracerで特性を測定しましょう。230Vで50mAあたりを見ます。【1本目】Ef=4.0V, If=0.87AEp=230VEg=-37.3VIp=50.05mArp=820Ωgm=5243μSμ=4.3V/VEf=3.8V, If=0.83AEp=230VEg=-37.3VIp=49.77mArp=843Ωgm=5177μSμ=4.4V/V【2本目】Ef=4.0V, If=0.84AEp=230VEg=-38.3VIp=49.91mArp=757Ωgm=5751μSμ=4.4V/VEf=3.8V, If=0.81AEp=230VEg=-37.3VIp=49.84mArp=768Ωgm=5714μSμ=4.4V/VMintコンディションであるのにフィラメント電流が低目です。電気特性をみるからに使い込んでフィラメントが痩せたとは思えませんので、製造時から低電力で十分なエミッションを得られる製造となっているのかもしれません。そしてバイアスも浅めです。同じAD1でもVALVOのAD1と結構異なる印象です。こういう微妙な違いに気付いてしまうと、様々なメーカの球が欲しくなってしまうわけですよ。

Feb 13, 2024

閲覧総数 604

-

32

5693、6SJ7、6J7という真空管

よく使われる6SJ7。五結特性はデータシートがネット上にありますが、さて三結特性はどうなのでしょうか。6SJ7の高信頼管と言われている5693はどうなのでしょう。そのあたりを探っていこうと思います。実は最近、帯状疱疹になってしまい、まだ痛みが残っています。そのような状態ですので、今回は測定するのがしんどくて、サンプルは少ないです。(測定するのにも手間と時間がかかりますので、どうかご勘弁下さい)★RCA5693GEも持ってますが、今回はRCAのみです。三結特性Ep=130V、Eg1=2.5Vのとき、Ip(+Ig2)=8.14mAIg2=1.91mArp=7260Ωgm=2708μSμ=19.7V/V試しににG3をG2に接続してみました。Ep=130V、Eg1=2.7V(普通の三結の電流に合わせた)のとき、Ip(+Ig2+Ig3)=8.15mAIg2+Ig3=2.77mArp=6935Ωgm=2739μSμ=19.0V/Vrpが低くなってμが低くなるという結果になりました。前段に使うに関しては、メリットが見いだせません。五結特性も実測してみましょう。Ep=130V、Eg2=100Vで測定します。Ep=130V、Eg2=100V、Eg1=2.2VのときIp=4.99mAIg2=1.14mArp=1755658Ωgm=2283μSμ=4008.2V/V★東芝6SJ7他にNEC、TEN、松下を持ってますが、今回は東芝のみです。三結Ep=130V、Eg1=3.4V(RCA5963の電流に合わせました)のとき、Ip=(+Ig2)8.14mAIg2=1.92mArp=6538Ωgm=2884μSμ=18.9V/V五結Ep=130V、Eg2=100V、Eg1=3.0V(RCA5963の電流に合わせました)のときIp=4.93mAIg2=1.14mArp=2675947Ωgm=2298μSμ=6149.7V/Vアダプタを介して6J7も調べてみましょう。★CBS-HYTRON 6J7小さい!!三結Ep=130V、Eg1=1.3V(RCA5963の電流に合わせました)のとき、Ip(+Ig2)=8.19mAIg2=1.83mArp=9616Ωgm=2004μSμ=19.3V/V五結Ep=130V、Eg2=100V、Eg1=1.5V(RCA5963の電流に合わせました)のときIp=4.88mAIg2=1.07mArp=889035Ωgm=1687μSμ=1499.5V/V★NEOTRON 6J7見た目がEF37です。三結Ep=130V、Eg1=1.4V(RCA5963の電流に合わせました)のとき、Ip(+Ig2)=8.00mAIg2=1.61mArp=10234Ωgm=2094μSμ=21.4V/V五結Ep=130V、Eg2=100V、Eg1=1.5V(RCA5963の電流に合わせました)のときIp=4.86mAIg2=0.95mArp=2839683Ωgm=1722μSμ=4891.3V/Vサンプルが少ないですが、結論としては、・6J7を6SJ7同等の電流値にしたいときはバイアスを浅くする必要がある。・6J7は6SJ7よりgmが低い。・6J7は6SJ7よりrpが高い。・6J7は6SJ7より直線性が良い。・μは三結で19~21くらいなのはどれも殆ど同じ。手持ちに有れば使いますが、わざわざ何千円も出して買ってまで6J7を選ぶ必要は無いなぁという感想です。6SH7は6SJ7に比べて感度が高い球なので増幅率も期待できそうです。別の記事で紹介する予定です。EF37はどうなんでしょうね。6J7に近いでしょうか?別の記事で紹介してみたいと考えています。因みに6SG7という球は6SH7に似ていますが、セミリモートカットオフのようです。好んで使用される方も居られるので、たぶん歪み打ち消しの為かもしれません。こちらも近いうちに紹介しようと思います。

Dec 12, 2022

閲覧総数 4213

-

33

47という真空管

47という真空管を紹介します。左からTUNGSRAMの47、INDUSTORO(商社ブランド)の47、MajesticのG-47です。47は6F6族の祖先と云われています。47や42をはじめとする6F6族といわれる系統に関しては、情熱の真空管の6F6ファミリーについての記事が興味深いです。TUNGSRAMを斜め上から見ます。管内面はカーボン系の塗装がされていて、サポートの板がマイカでなくセラミックのようで、中が見えません。スクリーングリッドに放熱板あり。INDUSTOROの47。これは商社ブランドで、前オーナーが云うにはRAYTHEONではないかとのこと。RAYTHEONの4ピラーのボックスプレートが欲しいですが...我慢我慢。MajesticのG-47。MajesticはGrigsby-Grunow社のラジオブランドらしいです。なので、製造はどこでしょうね...。RCAとかでしょうか。MajesicよりINDUSTROのほうが厚みのある構造です。ところで47のプレート損失は11Wもあるのでしょうか?規格表には全く載っていません。46が10Wといわれていますから、それくらいでしょうか。プレート損失10Wでスクリーングリッド損失3W程度とみておけば良さそうでしょうか...。etracerで特性を測定しましょう。Ip+Ig2が30mAとなるところで測定します。【TUNGSRAM 1本目】Ef=2.5V, If=1.60AEg1=-19.5Vのとき、Ip+Ig2=29.92mAIg2=4.95mArp=2555Ωgm=2819μSμ=7.2V/V【TUNGSRAM 2本目】Ef=2.5V, If=1.60AEg1=-19.1Vのとき、Ip+Ig2=29.88mAIg2=5.56mArp=2590Ωgm=2969μSμ=7.7V/V結構g2が効く球です。【INDUSTRO 1本目】1959年17週Ef=2.5V, If=1.82AEg1=-15.9Vのとき、Ip+Ig2=29.97mAIg2=4.01mArp=2629Ωgm=3254μSμ=8.6V/V【INDUSTRO 2本目】1959年17週Ef=2.5V, If=1.78AEg1=-15.9Vのとき、Ip+Ig2=30.05mAIg2=3.92mArp=2645Ωgm=3178μSμ=8.4V/V【Majesic 1本目】Ef=2.5V, If=1.34AEg1=-13.8Vのとき、Ip+Ig2=29.82mAIg2=5.78mArp=3678Ωgm=2020μSμ=7.4V/V【Majesic 2本目】Ef=2.5V, If=1.30AEg1=9.2Vのとき、Ip+Ig2=29.37mAIg2=5.45mArp=5554Ωgm=1363μSμ=7.6V/Vこれは結構エミ減ですね...。泣きそうです。悔しいので2.5→2.8Vに上げて試してみます。Ef=2.8V, If=1.41AEg1=-14.9Vのとき、Ip+Ig2=30.07mAIg2=5.48mArp=3512Ωgm=2243μSμ=7.8V/Vだいたい良い値までになりました。こういうエミ減の球は、Ip、Ig2が安定しない印象です。そして幾らIpカーブを立たせてもgmはそんなに良好になりません。まぁ、仕方が無いですね。諦めましょう。各社それぞれの特長があって、なかなか楽しいです。参考までにTENの42のIp特性を載せておきます。なるほど47は6F6族の祖先なので、42とも似通っています。17は多分良い音がするとは思いますが、無理に高いお金を出してまで使いたい球か?みんなにオススメしたいか?といえば、ちょっと微妙です。

Aug 3, 2023

閲覧総数 524

-

34

12JZ8 , 17JZ8 という真空管

今回も「失敗しちゃったかな」感が満載の真空管です。12JZ8と17JZ8という真空管を紹介します。上がELEVAMの12JZ8、下が日立の17JZ8です。12ピンのコンパクトロンです。昨年だったか、2本で1000~2000円台だったので、試しに買ってみた真空管です。実はゴリピカリ氏の「キューブくん」を見て興味を持ちました。規格は、真空管(Electron tube) 規格表データベース「GE 6JZ8」を参照ください。ヒーターの規格は以下の通り。12と17意外に6と13が存在します。 6JZ8 6.3V1.2A12JZ8 12.5V 0.6A13JZ8 12.7V 0.6A17JZ8 16.8V 0.45A随分と大食らいな球ですね。12JZ8をetracerで特性を測定してみましょう。なお、第二ユニットの三結では170Vの30mA、五結では150Vの35mAで測定しました。Eh=P12.6V, Ih=0.59A1本しか測定しませんでしたが、トランスレス用の球なので、電流は揃っているはずです。【第一ユニット】Ep=150VEg1-5.2VIp=3.95mArp=9936Ωgm=2136μSμ=21.2V/V6FQ7の片側のようなユニットでしょうか...そんな印象です。【第二ユニット】三結特性Ep=170VEg1=-21.2VIp+Ig2=29.92mAIg2=2.85mArp=1276Ωgm=4389μSμ=5.6V/V【第二ユニット】五極(ビーム)接続特性Ep=150VEg2=110VEg1=-10.5VIp=34.74mAIg2=1.72mArp=17086Ωgm=5773μSμ=98.6V/V第二ユニットは三結にすると前段の増幅率が全く足りません。これは、ゴリピカリ氏の「キューブくん」の作例に従うのが無難そうです。第二ユニットの三結、五結ともに直線性は良くないです。これは垂直偏向用途の球なので敢えて直線性を悪く設計しています。これについては日立評論1961年12月号の「垂直偏向出力管の動作解析」が参考になると思いますが、私はサッパリわかりません。(汗)さて、この手の球の「直線性の悪さ」ですが、おんにょの真空管オーディオ「89/38シングルアンプ・完成」では直線性の悪い球を使いつつも概ね高評価です。なので、直線性が悪さが必ずしも音質の悪さにはならないということでしょうか。因みに、有名な3033AやR120も、上の方は寝てきていて整ったIpカーブとは言いがたいですし..。この球の最大の魅力は「大食らいなところ」でしょうか。たとえば6L6でもRFTの6L6は普通の6L6の0.9Aに対して1.1Aの大食らいで何となく魅力を感じるじゃないですか。ああいう感覚です。手持ちに小さな3.5kΩのトランスがあるので、Ep150Vだと丁度良い感じかと思います。+Bはトランスの電圧降下と自己バイアスぶん込みで165~170Vくらいでしょうか。12V電源と安い昇圧ユニットで作るのが無難そうです。

Aug 22, 2023

閲覧総数 1116

-

35

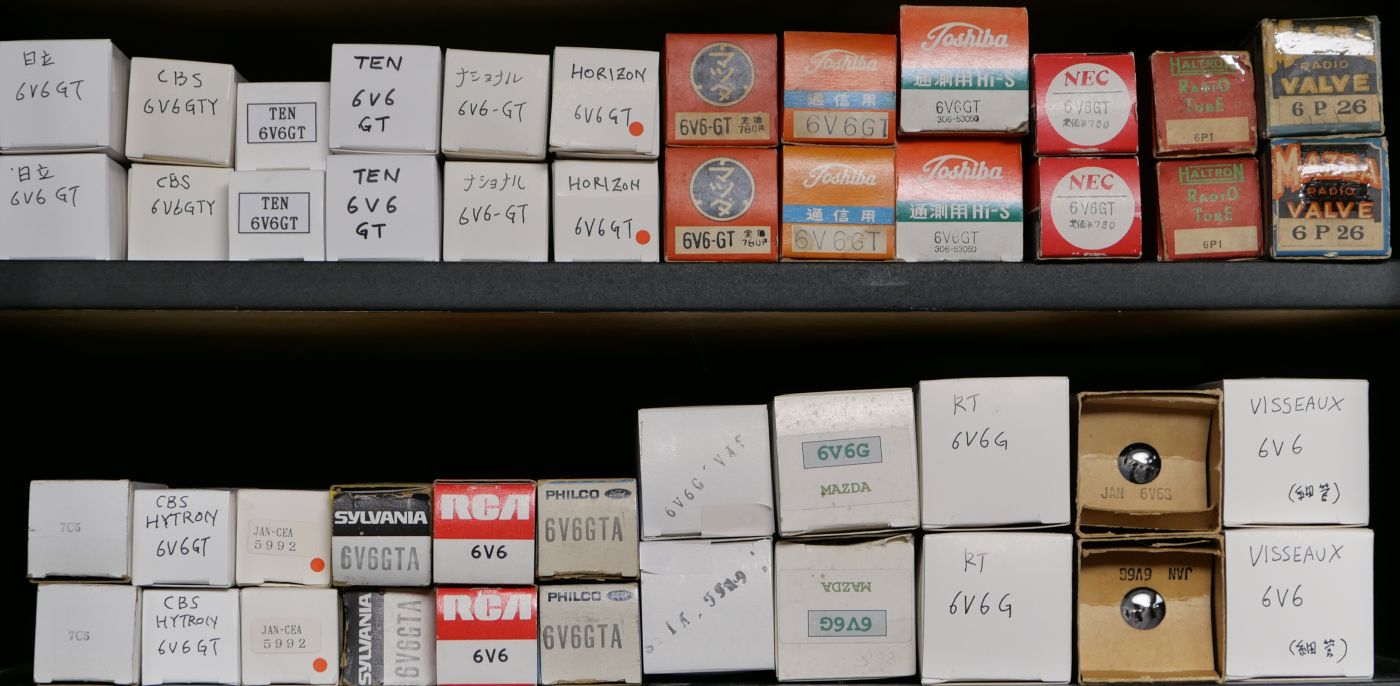

6V6という真空管(その1:手持ちの日本製)

今更ながら6V6という真空管を紹介します。でも、さすがにこれの全部は紹介出来ませんので、幾つか選んで紹介します。とりあえず今回は日本製のもの7本選んで紹介します。左から、 日立、TEN、ナショナル、マツダ、東芝、ホリゾン、NEC です。当然ながら製造上のバラツキもありますので、この測定結果が全てではありませんし、「6V6として造られている」ので、それほど異なるとは考えられません。また、中古も含まれているので、何ともいえないところです。ただ、電極を上から見て円形なのか楕円なのかで多少異なってくるような気もしています。規格については、真空管(Electron tube) 規格表データベース「GE 6V6」規格表は三結データも書かれており、参考になります。なんと、グリッドはプラス領域まで使えます。余談ですが...最近の6V6の価格を見ると、異常なほど高価ですね。どうしてしまったのでしょう....??etracerで三結特性を測定しましょう。250Vで35mA流れるところを見ます。【日立】プレートは黒色の円状です。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=15.7VIp+Ig2=34.97mAIg2=1.38mArp=2156Ωgm=4412μSμ=9.5V/V【TEN】プレートは黒色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=13.5VIp+Ig2=34.88mAIg2=1.79mArp=2476Ωgm=3858μSμ=9.6V/V【ナショナル】プレートは黒色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=14.0VIp+Ig2=35.21mAIg2=2.68mArp=2370Ωgm=4103μSμ=9.7V/V【マツダ】プレートは灰色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.47AEp=250VEg1=16.4VIp+Ig2=34.83mAIg2=1.96mArp=2157Ωgm=4334μSμ=9.3V/V【東芝】プレートは灰色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=15.3VIp+Ig2=34.98mAIg2=1.94mArp=2272Ωgm=4151μSμ=9.4V/V【HORIZON】プレートは灰色の円状で、プレートは2枚合わせではなく4枚合わせのように見えます。Eh=6.3V, Ih=0.44AEp=250VEg1=13.9VIp+Ig2=35.22mAIg2=2.59mArp=2323Ωgm=4302μSμ=10.0V/V【NEC】プレートは灰色の円状です。円、灰Eh=6.3V, Ih=0.46AEp=250VEg1=13.1VIp+Ig2=35.25mAIg2=1.84mArp=2423Ωgm=4243μSμ=10.3V/Vどのカーブを見ましても直線性は悪いです。高電圧小電流のカットオフあたりの直線性は悪くなるので、真空管(Electron tube) 規格表データベース「GE 6V6」規格表のように、プラス領域まで使って小音量のところだけが美味しいのかもしれません。6V6には、欧州のEL3Nなどのような直線性を求めず、ワイルドで良い感じと思うのが良いのかもしれませんね。。パワーに関しては、250vに35mA流して7kΩで1Wそこそこですね。各メーカでの大きな違いではありませんが、なんというか「Ipカーブの表情が微妙に異なる」印象です。もしかしたらそれが「音の違い」に出てくるのかもしれませんね。ただ、楕円だから円だからという差異は無さそうに思えます。以前紹介したArcturusの42と普通の42の差は全然別の品番かというくらい違っていましたが。(笑)

Feb 19, 2024

閲覧総数 1458

-

36

Aaという真空管

Aaという真空管を紹介します。VALVO(左2本)とメーカー不明(右2本)です。メーカ不明のほうも多分VALVOかなと。(電極が似通っているので)こちらも以前紹介したBa、Ca、、Bo、Daなどと同様に郵便電話関連で使用されていたようです。フィラメントは3点吊り。規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「RFT Aa」規格表が参考になります。前回紹介したBaはフィラメント電圧3.5Vですが、Aaは3.8Vです。ドイツの郵便電話通信向け真空管はフィラメント電圧が様々で悩ましいですね。etracerで特性を測定しましょう。220Vで2mA流れるところで測ります。【1本目】VALVOIf=3.8V, If=0.44AEp=220VEg=-2.4VIp=2.02mArp=43457Ωgm=580μSμ=25.2V/V【2本目】VALVOIf=3.8V, If=0.46AEp=220VEg=-2.7VIp=2.05mArp=34447Ωgm=908μSμ=31.3V/V【3本目】不明品If=3.8V, If=0.47AEp=220VEg=-2.4VIp=2.06mArp=37086Ωgm=881μSμ=32.7V/V【4本目】不明品If=3.8V, If=0.47AEp=220VEg=-2.8VIp=2.06mArp=35203Ωgm=904μSμ=31.8V/V1本目は若干感度が低め。少々くたびれている感じでしょうか。古い真空管なのでバラツキは結構ある印象です。設計が古い時代の真空管なので感度は低めですが、「これはそういうもの」と割り切れば楽しめると思います。

Aug 24, 2024

閲覧総数 378

-

37

自分の使っているスピーカーの話

スピーカー遍歴が多い人も居ると思いますが、私は50年で4台ですので結構。最初のものはAurexのSS-370でした。もう50年前です。当時、父が東芝系の商社に勤めていたので、相当安く買えたそうです。当時は居間に置いていましたが中学の頃に私の部屋へ移動しました。そして20代になって購入したのは丸尾再音の渋紙スピーカーです。スピーカーボックスは秋葉原ヒノオーディオのAXIOM-80用のものです。今も大切に保管しています。また使いたい気持もありますが...。30代頃でしょうか、MANGERユニットを購入。とりあえず今までのボックスに収めました。独特の癖のあるユニットで、音楽によって相性がありました。これも保管してあります。気に入らないわけではないので、ちょっと手放せないです。そして4年ほど前から使っているのはEMS社のLB12MK2です。 これもヒノのボックスに入れています。バッフルは別に作りました。30cmで高能率。低音も十分です。励磁型ですが、近代的な設計と近代的なコーン紙によって造られた近代的なスピーカーであることが私が購入したきっかけです。いわゆる「ビンテージの励磁型の音」が好きな人には合わないと思います。

Mar 20, 2025

閲覧総数 377

-

38

EL35という真空管

EL35という真空管を紹介します。随分前に入手しました。EL5をオクタルベースにしたものと云われていますが...測定したところ大きく異なる結果となりました。製造時期が異なるため1本目と2本目のトップの造りが微妙に異なります。因みにどちらもメッシュプレートです。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=6.3V, Ih=1.35A三極管接続Ep=250VEg1=-19.6VIp+Ig2=49.82mAIg2=5.38mArp=1546Ωgm=5178μSμ=8.0V/V五極管接続Ep=250VEg2=195VEg1=-9.8VIp+Ig2=49.77mAIg2=5.52mArp=22601Ωgm=4842μSμ=109.4V/V【1本目】Eh=6.3V, Ih=1.35A三極管接続Ep=250VEg1=-20.0VIp+Ig2=50.11mAIg2=4.93mArp=1566Ωgm=4826μSμ=7.6V/V五極管接続Ep=250VEg2=195VEg1=-10.0VIp+Ig2=50.23mAIg2=4.98mArp=21640Ωgm=4645μSμ=100.5V/V測定結果から、EL5とは似て非なる性格の真空管であることがわかりました。全く違うほどではないので、バイアス抵抗の微調整のみでいけそうです。

Mar 31, 2025

閲覧総数 233

-

39

S.M.S.LのDO100PRO

先日導入した新しいパソコンを音楽PCとしても使えるようにDACを導入しました。最近のマザーボードのパソコン出力は音質も良くなっています。それとどう違うのか???こんな筐体です。大きさがわかるように日立の6CB6Aを横に置いてみました。そこそこコンパクトです。S.M.S.L専用のドライバーを入れて電源ON。音が澄んで聞こえるのはDO100PROです。そりゃ専用機ですので..。ただし、比べて初めてわかる差であって、パソコンの音声出力が大きく劣っているわけではないです。今やパソコンも映像再生やゲームなど音質を重視していますので昔のようにオマケ機能ではありません。それなりに良いです。DO100PROによって専用機の安心感は得られると思います。あと、パソコン作業の音声はデスクトップのスピーカーを使って、Spotifyの音声はDACを使ってオーディオ装置で流すということも出来るので、そういう使い方でのUSB-DAC導入はメリットがとても大きいと思います。それほど高価なものではありませんので、試しに導入してみると良いかと思います。

May 5, 2025

閲覧総数 399

-

40

SIEMENSのE2d(旧型)という真空管

SIEMENSのE2dという真空管を紹介します。前回は寸胴の新型でしたが、今回はST型の旧型です。表にSIEMENSのマークとE2dの印字。裏側は、R.L.M、Eigentum、BA、11370、そして製造番号の印字がうっすら見えます。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=1.51A三極管接続Ep=220VEg1=-7.3VIp+Ig2=34.30mAIg2=4.49mArp=2222Ωgm=7909μSμ=17.6V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=-4.6VIp=34.46mAIg2=4.64mArp=40044Ωgm=8613μSμ=344.9V/V【2本目】Eh=4.0V, Ih=1.47A三極管接続Ep=220VEg1=-7.5VIp+Ig2=34.47mAIg2=3.86mArp=2298Ωgm=6948μSμ=16.0V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=-4.6VIp=34.67mAIg2=3.89mArp=49433Ωgm=7993μSμ=395.1V/Vほぼ前回の新型と変わらない特性です。(直線性は悪い)まぁこういう真空管を買う人は「自分が持っていない球はとりあえず買っておく」タイプだと思うので、直線性が悪くてもいいんです。(笑)

Nov 16, 2025

閲覧総数 122

-

41

リンク追加「Alan L. Akaka」

イィヴィの隠れ家のリンクに「Alan L. Akaka」を追加しました。そう、あの、アラン・アカカさんです!!インターネットをHoloholoしていて、偶然発見しました。これからも、インターネット上から色々と発掘してゆきますので、ご期待ください。

Feb 12, 2006

閲覧総数 102

-

42

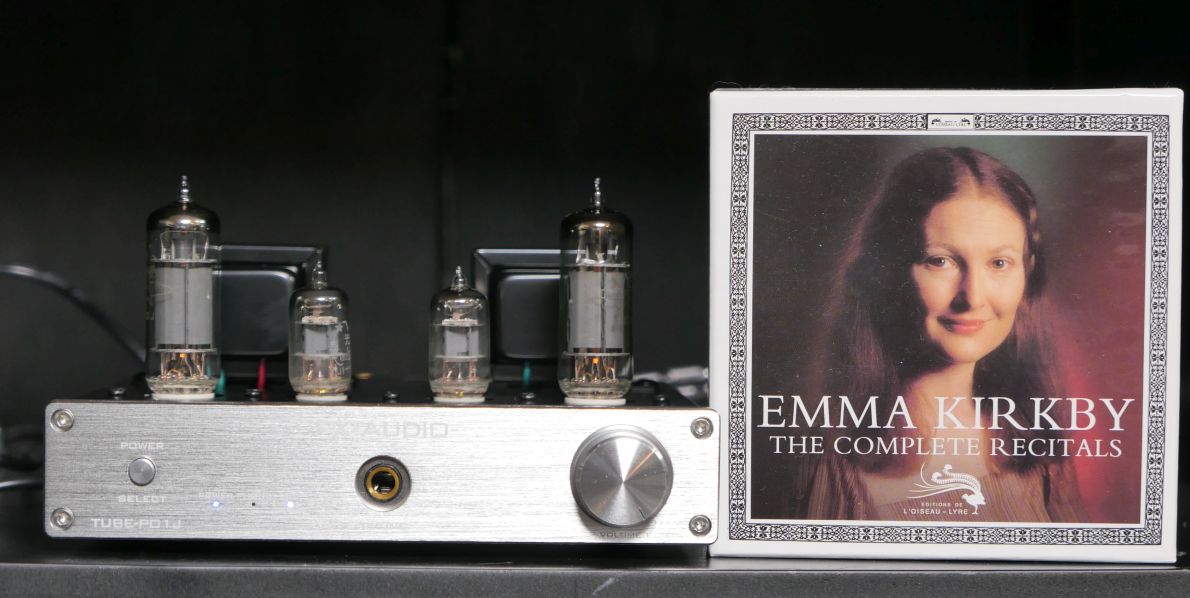

FX-AUDIOのTUBE-P01Jが到着

8月初旬に予約購入したFX-AUDIOのTUBE-P01が先日到着しました。持ってみると...軽いです。物凄く軽い。後ろ側はこんな感じ。フォノイコライザー付きなので、レコードプレーヤーに繋げられます。あくまで簡易的な機能です。大きさ比較。めっちゃ小さいです。真空管の下にLEDを仕込むのは個人的に好きではありません。さっそく音楽を聴いてみました。エマ・カークビーの歌声とリュートのみの曲ですと、トランスの小ささは感じません。ただ、音量が上がるとすぐに結構荒れた音がします。0.5Wが実用域。なんか変だなとインターネットを調べると、どうも設計に問題があるらしい。トランスも小さいですし特性が良くなさそう。このへんは後々改造していこうと思います。

Sep 12, 2021

閲覧総数 2871

-

43

EF37、EF39という真空管

手持ちにEF37とEF39いう真空管があるので測定してみます。EF37は6SJ7同様に結構メジャーな球かなと思います。一方、EF39(CV1053)はリモートカットオフ管なので直線性が悪いです。しかし、この球(この特性を持つ球のアンプの初段)にも根強いファンが居ます。etracerで両者の特性を測ってみましょう。今回はIp特性のグラフのみです。五結はEsg=70Vとしました。まずはEF37Aからデータをとります。三結五結次にEF39(CV1053)のデータをとります。三結五結個人的にはEF37もEF39も3mA前後流すのが良さそうに感じました。

Jan 21, 2023

閲覧総数 1223

-

44

Daという真空管

SIEMENSのDaという真空管を紹介します。お店の通販で購入しました。偶然にも特売価格だったので...。初期の板プレートの茄子型ではなく後期の寸胴なスタイルになっています。(トップ排気の板プレートの2本組なんてまず出ないですし、出ても数十万円ですので我々庶民には手が出ません)有名なC3gなどと同様に「ドイツ郵便」用の真空管です。郵便局で真空管売ってたら、めっちゃ幸せになれると思いませんか? しかも記念切手ならぬ記念真空管とか。(いや、ドイツ郵便社内の通信その他の業務で使用される真空管なので、一般向けではないです)特長は、不思議な板。こんな間隔で板が付いています。グリッドと電気的に接続されています。リボン1本で繋がっているので、放熱が目的とは思えません。私はそれを「謎板」と命名しました。いいんです。真空管は謎があったほうが魅力的です。そう思いませんか?(因みにVALVOからもDaは出ていますが、VaALVOのDaには謎板はありません)フィラメントは3点吊り。余談;Daではありませんが、BaとCaを使った「Ba.Ca 古典球 自作シングル真空管アンプの製作」は必見です。冗談抜きで必見です。目の保養になります。ところで買ったはよいものの、規格がわかりません。Radiomuseumの「Da」でピン接続とフィラメント電圧はわかりました。特殊な5ピンで、ソケットの出っ張ったピン側から右回りで・プレート・フィラメント・グリッド・無接続・フィラメントフィラメントはEf=5.8V,If=1.1Aであることはわかりました。ピンはドイチェポストの5ピンです。そう、E2dで使われる7ピン(6ピン+センターピン)ではなく、Caで使われるほうです。そうこうしているうちに、EU Valveさんの「German Post tubes (Part 2)」というページに辿り着きました。Ep=220VEg=-30VIp=50mAPp=13Wこれだけわかれば何とかなりそうです。EU Valveでも書いていましたが、旧型よりプレートが小さいです。ただし、旧型はニッケル板の裸プレートですし、新型はグレーのコーティングが施された近代的なプレートです。それを考えると旧型と新型ではプレート損失は同じなのかもしれません。VT-62 真空管アンプの愉しみ「」Ep(P-K間)が277Vの、かなり攻めた運用です。(整流管を変更してB電圧を上げたと書いてあります)個人的には240~250迄かなと思っています。etracerで特性を測定してみましょう。フィラメント点灯。Ep220VでIp40mAになるところで測定します。【1本目】製造番号14005Ef=5.8V, If=1.10AEp=220VEg=-31.5VIp=40.09mArp=1526Ωgm=2467μSμ=3.8V/VEfを落として確認します。Ef=5.5V, If=1.04AEp=220VEg=-31.6VIp=40.12mArp=1523Ωgm=2452μSμ=3.7V/V【2本目】製造番号14009Ef=5.8V, If=1.10AEp=220VEg=-33.4VIp=40.14mArp=1505Ωgm=2474μSμ=3.7V/VEfを落として確認します。Ef=5.5V, If=1.04AEp=220VEg=-33.4VIp=39.93mArp=1507Ωgm=2459μSμ=3.7V/V大変綺麗なカーブを描いています。0.3VほどEfを下げても全く動じないほどエミッションが良好です。新品もしくは殆ど使われていないようなコンディションかと。Ep=220V, Ip=40mA, RL=5kΩで0.8W出ます。フルスイングでプレート電圧は+120V~+310Vくらい振れます。200Vに落としても大体0.7Wなので、高能率なスピーカーであれば十分に鳴ります。どうしても直線性の良いところを使いたいのであれば、220Vのほうが良さそうです。しかしあの謎板は何だろう....

Jul 23, 2023

閲覧総数 1277

-

45

246という真空管(46という真空管ふたたび)

以前、46という真空管を買ってそれがエミ減でも私は泣きません(ラノベ風な長い題名)で大ダメージをくらった私ですが、幸運にも状態の良いRCA/Cunninghamの246を入手することができました。RCA Radiotronの刻印。裏にはCunninghamの刻印があります。RCA/Cunninghamに関してはEU Valveの「Cunningham」がわかりやすいと思います。規格はFrankさんの真空管資料室「RCA 46」規格表が参考になります。上から見たところ。etracerで三結特性を測定しましょう。Ep=250VでIp+Ig2が30mAのところで測ります。【1本目】製造番号E1Ep=250VEf=2.5V, If=1.65AEg1=27.5Vのとき、Ip+Ig2=30.07mAIg2=5.25mArp=2113Ωgm=2640μSμ=5.6V/V【1本目】製造番号E4Ep=250VEf=2.5V, If=1.66AEg1=29.8Vのとき、Ip+Ig2=29.83mAIg2=5.33mArp=2053Ωgm=2578μSμ=5.3V/Vこれはどちらも状態が良い感じです。前オーナーが実際に使っていたとのことですが、使用時間は大変短いと思います。アンプを作るとしたらUXとUYの両方のソケットを付けておいて、45と46三結を使い分けるのも良さそうですね。

Jul 25, 2023

閲覧総数 672

-

46

【真空管で気になること:その2】三結時のスクリーングリッド耐電圧について

スクリーングリッドの耐圧が低い球、よく見かけますよね。私は、「三結でかつプレート電圧≧スクリーングリッド電圧かつスクリーングリッド損失以内であれば大丈夫」と考えています。これについて言及したサイトがあります。Friends of Valves 自作真空管アンプの「3極管接続でスクリーン許容電圧を超えていいのかどうか」大久保システムズのビーム管のスクリーングリッドにまつわる謎真空管のコアな世界の三極管接続の第2グリッド抵抗はどこまで大きくてよいのかどれも参考になる記事です。プレート電圧が300V程度なら、スクリーングリッドとコントロールグリッド間で放電はしないかなと。勿論、メーカー推奨の方法ではないので、あくまで自己責任です。ただ、1つ気をつけなければいけない点があると私は考えています。それは、スクリーングリッド電流が多く流れるタイプの球です。例えば865やQE08/200(4B20)です。こういう球はもう電圧を抑えてゆくしかないですね。どちらにせよ865は4本組みを安く入手できたけど「失敗したなぁ」という感じ。何かうまい料理方法を考えなければ....。

Jul 28, 2023

閲覧総数 846

-

47

6V6という真空管(その2:手持ちの海外製)

6V6という真空管(その1:手持ちの日本製)につづき、今回は6V6の海外製ということで手持ちのものを紹介したいと思います。右から、Vissaux(と思われる細管)、Vissaux(太管)、RT、Westinghouse(カナダMarconi)、PHILCO(Ford傘下)、SYLVANIA(コインベース)、HYTRON、HYTRON(CBS傘下)、RCA(メタル) です。すみません、今回は右から紹介します。Vissaux細管は印字が無いですが、買うときにVissauxと書かれていたので取り敢えずそうしておきます。規格については、真空管(Electron tube) 規格表データベース「GE 6V6」規格表は三結データも書かれており、参考になります。では、前回と同様にetracerで三結特性を測定しましょう。【Vissaux(?)細管】プレートは黒色の円状です。内壁はグラファイト系の塗装がされていて殆ど見えません。Eh=6.3V, Ih=0.49AEp=250VEg1=15.0VIp+Ig2=35.00mAIg2=3.87mArp=2372Ωgm=3876μSμ=9.2V/V【Vissaux太管】プレートは灰色の楕円状です。(少し緑がかっている?)Eh=6.3V, Ih=0.46AEp=250VEg1=16.2VIp+Ig2=34.9m4AIg2=3.68mArp=2161Ωgm=4071μSμ=8.8V/V【RT】プレートは灰色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=16.7VIp+Ig2=35.25mAIg2=2.25mArp=2153Ωgm=4095μSμ=8.8V/V【MAZDA】プレートは黒色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=13.6VIp+Ig2=35.14mAIg2=3.79mArp=2427Ωgm=4175μSμ=10.1V/V【Westinghouse】(カナダMarconi)プレートは黒色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=16.2VIp+Ig2=35.16mAIg2=1.86mArp=2210Ωgm=4147μSμ=9.2V/V【PHILCO】(Ford傘下時代)この箱が好き。プレートは黒色の楕円+長方形です。Eh=6.3V, Ih=0.44AEp=250VEg1=14.5VIp+Ig2=34.99mAIg2=1.80mArp=2241Ωgm=4290μSμ=9.6V/V【SYLVANIA】コインベースプレートは黒色の楕円+長方形です。Eh=6.3V, Ih=0.44AEp=250VEg1=17.3VIp+Ig2=34.94mAIg2=1.40mArp=2147Ωgm=3976μSμ=8.5V/V【HYTRON】プレートは黒色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=13.9VIp+Ig2=35.06mAIg2=5.06mArp=2419Ωgm=4026μSμ=9.7V/V【HYTRON】CBS傘下時代プレートは黒色の楕円状です。Eh=6.3V, Ih=0.43AEp=250VEg1=13.9VIp+Ig2=35.08mAIg2=1.88mArp=2357Ωgm=4348μSμ=10.2V/V【RCA】メタル管です。中身はどうなんってるんでしょうね..。Eh=6.3V, Ih=0.45AEp=250VEg1=13.7VIp+Ig2=35.29mAIg2=2.05mArp=2252Ωgm=4288μSμ=9.7V/V製品はバラツキもありますし中古のものもあるので今回の測定結果が全てではありませんが、それぞれの個性や良さ(魅力)があると思います。結局のところみんな違ってみんないいのです。

Feb 20, 2024

閲覧総数 566

-

48

PX4という真空管(茶色ベース)

随分前にPX4という真空管を紹介しましたが、今回もPX4です。前回と違うのは、ベースが茶色ということです。茶色のベースは良い感じですね!雰囲気があって好きです。構造は...たぶん製造時期が一寸違うだけで、電極の造りは黒色ベースと変わらない印象です。箱はOsram。製造はM.O.Valve(マルコニー・オスラム・バルブ)社なので、まぁ私としてはどちらでもいいわけです。ロットの記号でしょうか。KJとKKです。etracerで特性を測定しましょう。Ep=250VでIp=38mA程流したところで測定します。【1本目】Ef=4.0V, 0.96AEp=250VEg=-38.4VIp=38.21mArp=1000Ωgm=4963μSμ=5.0V/VEf=3.8V, 0.92AEp=250VEg=-38.4VIp=38.01mArp=1007Ωgm=4927μSμ=5.0V/V【2本目】Ef=4.0V, 0.96AEp=250VEg=-38.5VIp=38.27mArp=1051Ωgm=4535μSμ=4.8V/VEf=3.8V, 0.92AEp=250VEg=-38.4VIp=36.79mArp=1061Ωgm=4409μSμ=4.7V/V2本目の真空管は、IpカーブがEpの高い方で持ち上がっていますね。このIpカーブが持ち上がるのはPX4では結構な確率で起きます。PX4あるあるです。以前紹介した黒ベースのPX4とでも同様の現象が起きています。200V程度ではそれが起きませんから、普通の測定器ですとまず気付きません。高圧の電流カットオフ側を見て初めてわかる現象です。例えば、250V40mAたっぷり流して5kΩですと、1.5Wくらいまで音質的には多分気付かないです。単にカットオフが早まってしまうだけです。最大出力のクリップが早まる感じですね。でも、音楽鑑賞なんて93dBくらいのスピーカーなら0.5Wも出れば十分ですよね?多分気になりません。特性を見て初めて「そうなのか」と思う程度だと思います。因みにEfを3.6Vまで下げた状態がこれ。少し落ち着きますね。つまり、使い込んでエミッションが減少してくると落ち着くと予想されます。PX4はそういうものと思った方がよいです。そういう覚悟でお付き合いすれば、きっと素晴らしい音楽の友となると思います。今回の測定から、私としては「3.8V点火程度で使うのが無難かな」という結論に至りました。

Sep 14, 2024

閲覧総数 516

-

49

1619という真空管

手持ちにRCAの1619(8本)とNEOTRON(フランス)の1619(8本)があります。NEOTRONのほうが太いです。放熱面では有利かな。(総面積が広いので)規格はFrankさんの資料室の1619規格表を参照下さい。送信管として開発された物らしいです。なので直熱管としてすぐに送信開始できる仕様となったのでしょう。追記:manado06氏のブログの1619の記事も参照ください。オーディオ用途としては数十年前の無線と実験で紹介されてから、価格の安さもあって飛ぶように売れましたが、いつしか下火になりました。あまり良い音でなかったのでしょうか...。ではetracerで三結特性を調べてみましょう。RCAの1619(サンプル1本のみ)Ep=300VでEg1=-17Vのとき、Ip(+Ig2)=38.38mAIg2=4.17mArp=2425Ωgm3907μSμ=9.5V/VNEOTRONの1619(サンプル1本のみ)Ep=300VでEg1=-17Vのとき、Ip(+Ig2)=40.15mAIg2=5.01mArp=2508Ωgm3687μSμ=9.2V/Vどちらの1619も8本ずつ計測しましたが38mA~46mA程度に収まっています。特性を見る限りでは直線性もそれほど悪くないです。rpが高いのでパラシングルなど2本使いが良さそう。私ならパラにして5kΩのトランスにすると思います。パラPPでしたら、NFBなしでも十分なDFになるのではないかと思います。因みに、RCAの1619の出来ばえ、歩留まりは良いとはいえず(いや、ハッキリ言って悪いです)、数割がこのような特性でした。これの落とし穴は300Vの-17V付近のみでの動作は全く問題ないことです。(チューブチェッカーで合格でもカーブトレーサーでは異常なIpカーブを描く)今回は譲って頂いた方がストックをお持ちでしたので、NG品を交換してもらい、ほぼ問題ない特性のものを揃えられました。1619のアンプで音が悪いものは、もしかしたら真空管がNGかもしれません。少なくともRCAの1619に関しては歩留まりが悪い(2~3割が動作はするけれどオーディオ用途では使えない)としか言い様がないですね。軍用の球なので不良は交換と割り切っているのでしょう。また、オーディオ用途でもありませんですので、これは仕方の無いことかもしれません。対してフランスNEOTRONはetracerの測定で全て問題ない特性を出しています。1619に関してはフランス軍の勝利です。フランス国歌斉唱!!

Nov 26, 2022

閲覧総数 2708

-

50

LK460という真空管

VALVOのLK460という真空管を紹介します。先日、真空管ショップで売っていたので、ちょっと買ってみました。この印字がすぐ擦れちゃうんですよね。うち1本は「12/44」の印字がありました。44年12月あるいは12周でしょうか。どちらにせよ、2本ともロット番号が遠いので製造時期が結構違う感じです。見た目も異なりますが、動けばいいんです!EU Valve「RE604の各種同等管他」に書かれているように、どうやらRE604同等管らしいので、真空管(Electron tube) 規格表データベース「RE604」規格表が参考になると思います。フィラメントは4V0.65Aです。点灯してみると、フィラメントが点灯しているかどうかわからないくらい暗いです。実は、あまりに暗すぎて写真が撮れませんでした。プレート損失は10Wそこそこ。45クラスという感じでしょうか。フィラメント電力からすると、45より出力は低いかもしれません。Epも200Vまでです。それに古い球なので抑え気味に使いますし。追記:球球コレクション「RE604とLK460の規格」で、規格・仕様の情報が書かれています。etracerで特性を測定しましょう。Ep=200Vで35mA流れるところを測ります。念のためEfを4.0Vと3.8Vで測定します。【1本目】Ef=4.0V, If=0.63AEp=200VEg=-34.4VIp=35.13mArp=1254Ωgm=2959μSμ=3.7V/VEf=3.8V, If=0.61AEp=200VEg=-34.2VIp=35.19mArp=1263Ωgm=2937μSμ=3.7V/V【2本目】Ef=4.0V, If=0.61AEp=200VEg=-34.7VIp=35.11mArp=1297Ωgm=2841μSμ=3.7V/VEf=3.8V, If=0.58AEp=200VEg=-34.2VIp=35.12mArp=1338Ωgm=2787μSμ=3.7V/Vバイアスは割と深めの印象で、rpも1.3kΩと低いですね。Ip特性を見ると、高圧低電流域がやや緩やかに立ち上がるような感じで、あまりIpを抑えた動作だとこの部分に当たってしまい歪率が悪化します。かといってアイドリング電流を40mAまで上げるとプレート損失ギリギリになります。それを避けるには出力トランスを7kΩにするか..という感じでしょうか。(そうすると出力は普通に1W切ってしまいます)フィラメント電力も小さいので、こぢんまりとした小柄なアンプが似合うかもしれません。(以前製作したRES964シングルアンプみたいな感じで...)

Sep 6, 2023

閲覧総数 1177

-

-

- オーディオ機器について

- 試作スピーカー32.1(振動系の組み立…

- (2025-11-27 22:12:15)

-

-

-

- X JAPAN!我ら運命共同体!

- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…

- (2024-07-25 18:16:12)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-