全504件 (504件中 1-50件目)

-

長い間お世話になりました

先日この「龍水御朱印帳」の移転のことを書きました。この度、「龍水御朱印帳・改」として下記サイトに移行いたしました。2006年からここに記事を書いてきました。長い間、お世話になりました。引き続き「龍水御朱印帳・改」でお会いできることを楽しみにしています。アメーバブログ「龍水御朱印帳・改」https://ameblo.jp/tatsumi-gosyuin-tyou/

2025.06.14

コメント(4)

-

龍水御朱印帳は移転を検討中です

この「龍水御朱印帳」は神社参拝記録という地味なブログです。しかもしばしば境内を丁寧に回りもせず、見落としているスポットも多々あることは自覚しております。「リサーチ不足」はいつものことですがこういう適当な性格なので、この約20年間改善することなく続けてまいりました。こんな適当なブログなのに、毎日多くのアクセスをいただきありがとうございます。しかし最近、この楽天ブログでの「龍水御朱印帳」の継続に限界を感じています。今までにも何度か「お引越し」を考えたことがあります。画像容量の問題があって、「龍水御朱印帳Ⅱ」という別ブログに一時的に移ったこともありました。楽天の画像保存サイトを利用することで、その問題は解決したと思っていましたが現在では当ブログとその画像保存サイトの連携に不具合があるようで過去記事の一部で、画像が表示されない事態が生じています。加えて私がストレスを感じているのは、自分がイメージした通りに記事がUPされないというジレンマがあります。出来るだけ読みやすいように、行間を開けることを意識していますが実際にUPしてみるとぎっしりと詰まっていることがあります。挿入した画像と、その説明文の間も空けるようにしていますがUPしてみると、画像と文章がくっついていることがしばしば。こんな感じです早朝の境内は、ほとんど参拝者の姿はありませんでした。読みにくいですよね。しかも挿入画像を中央に移動させると、意図しない文章の部分まで中央に移動させられたりします。それだけではありません。ほかのサイトやブログからの引用をコピペすると「許可されていないタグを使用しています」とかのエラーが生じて、UP出来ないことが頻繁にあります。同じように入力しているのに、文字の大きさが変わっていることもしばしば。これらの修正に、ほとほと疲れています。他のブログサイトでは見られない現象です。これらには「回避」できる手法があるのかも知れませんが、20年近くこのサイトを利用しているのに、私は知りません。その他にもいろいろ不具合があって、苦労しています。更に加えて最近、YouTubeみたいに広告の視聴を求めてきます。無料で利用させていただいているブログサイトなので、広告を貼られることは仕方のないことだとは思います。しかし読みたい記事を読む前に、4秒~数十秒の広告の視聴が必要とは。。。しかも最近、中国語とか韓国語を意識させるような表記も目立ちます。そんなのどーでもいいわ。と、うんざりです。それでも「楽天ブログ」にこだわってきたのはこのサイトだからこその読者が多くいらっしゃったからです。しかし今や「常連さん」のほとんどはSNSでの交流に移っています。別ブログに移れば、当然アクセス数は激減するでしょう。しかし元々、このブログは「神社参拝記録」なので個人的な「日記」か「備忘録」でいいとは思います。しかし私のブログ記事を見た方が「この神社に行ってみたい」とそう思っていただける記事と写真にこだわっています。なのでUPする画像には、一切ほかの参拝者を入れないようにしています。無人の境内の画像に、ずっと20年間こだわって来ました。たいした腕前ではありませんが、その時その時で自分なりに納得のいく写真掲載にもこだわってきました。しかし残念ながらこの楽天ブログは、私が経験したブログサイトの中で最も「写真のノリ」が悪いのです。さらに以前はご神職や巫女さん、古代史ファンの読者もいたので「知らんけど」みたいな記事を書くわけにいきませんでした。記事を書くときは日本書紀や古事記を手元に置き、その他の資料を片手に1記事を書くのにに7~8時間かけるのが常でした。そういった作業でも、他のブログサイトとの違いを思い知らされていました。疲れた時によくやってしまうのですが、一息ついたところでついブラウザの「戻る」ボタンを押してしまったりブログ編集画面を保存しないまま、別のサイトに移ったり…で、数時間かけて書いた記事が消えてしまうという失態をこの20年、何度も経験しました。はじめの頃は「神様が書き直せ!」とおっしゃってるのだ。そう解釈して、書いた内容を忘れないうちに泣きたい気持ちを抑えて書き直していました。しかし年齢のせいもあってか、さすがに最近はそういう失敗には疲れてしまいます。他のブログサイトでは一定時間ごとに「自動保存」する機能やうっかり消した画面を復元してくれる機能があるものが多くあります。そろそろこのサイトから離れる時期が来たのかも知れません。移転する際は、その移転先をご紹介させていただきますがその時に私がこのブログを更新出来る状態にあるかどうか不安になっています。最近ブログの管理画面に行こうとすると、しばしばパスワードを要求されるようになりました。そして登録メールアドレスに送られた認証コードの入力も要求されます。それはスキップできるのですが「スキップをされる場合、後日改めてメールアドレスの確認が必要になります」とのこと。移転したけど、その「お知らせ」をUP出来なかった場合お手数ですが「龍水御朱印帳」で検索してみてください。次の移転先では「龍水御朱印帳・改」にしようかと思います。。。

2025.04.25

コメント(4)

-

天神八王子月尾宮

天神八王子月尾宮(てんじんはちおうじつきおぐう)。鎮座地は岡山市東区西庄、西大寺地区にある小さな神社。実は以前からこの辺りに古墳があるのではないかと思っていたのですが残念ながら、この神社が鎮座する丘は古墳ではないようでした。。。鳥居に掲げられた扁額には、なぜか「雨社宮」の文字。祀られている御祭神からはイメージしにくい祭祀ではありますが、古くは祈雨・止雨の祈願が行われていたのでしょうか。。拝 殿。本 殿。■御祭神 武塔神 月讀命 八柱皇大神武塔神は蘇民将来の民話に出てくる神で、牛頭天王の別名とも言われるようです。 八柱皇大神は神社名の「八王子」で、牛頭天王の御子神でしょうか。月讀命が祀られていることが興味深いのですが、御由緒は不明。神社名に「月尾」とあるように、古くは西荘村に月尾という地名があったとされその地名に因んだものかも知れません。。。小さな社殿ですが、拝殿・幣殿・釣殿・本殿を持つ凝った造り。規模は違いますが、備前国一之宮・吉備津彦神社の社殿を彷彿とさせる社殿。社務所はありませんが、代々松嶋家がご神職として奉仕されているとのこと。。狛 犬。境内入口には、立派な狛犬がご鎮座されていました。その他、境内にはいたる所に立派な石が使われており本殿の基礎部分に、多くの石が使われているのも気になりました。。。。境内は小高い丘の上にあります。丘の上の境内から、どの辺りまで見下ろせるのかは確認できませんでした。 西大寺の市街地などや、吉井川河口方面を見渡せるような気はするのですが。かなり大きな狛犬がある入口から、長い石段を上った先には隋神門。。隋神門。社殿もそうですが、小さいながらもしっかり本格的な造りの境内。境内には本宮の他に4つのお社がありますが、御祭神は不明。。。特にこの境内社は唯一鳥居を持ち、参道も整えられたもの。 神明鳥居ではないものの、近くに「遥拝所」があることから天照大神を祀る神社かも知れないと思いました。。。この神社の鎮座地である丘は、人工のものではないようです。それでも丘の上に古墳があった可能性は捨て切れませんでした。前述のように本殿や境内社の基礎部分に、不自然なほど大きな岩石がたくさん使われていました。そして特に怪しいのがこれ。。。鳥居の下に敷かれていた石。 明らかに普通の「石畳」とは言えないようです。外側には楔を打ち込まれたような跡があります。 元々は1枚だったか、それぞれどこかから割り取られたものかも知れません。これが古墳の石材だったかどうかは、私には判別出来ません。残念ながらこれ以上のことは、ご神職か地元の方の話を聞くしかないのかも知れません。この西大寺地域は、吉井川の河口付近にあります。はだか祭(会陽)で有名な西大寺観音院の門前町として栄えた街です。※この記事の画像は全てiPhoneで撮影したものです 。

2025.04.21

コメント(0)

-

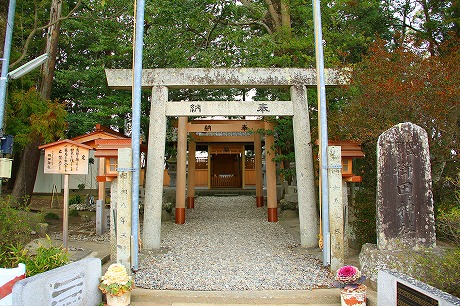

活津彦根神社

活津彦根神社(いくつひこねじんじゃ)滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4272.■御祭神 活津日子根命(いくつひこねのみこと)神話での天照大神と須佐之男命との誓約で生まれた、 活津日子根命は天照大神の五男神の第四子の神。エンタシス風の脚を持つ、どっしりとした構えの鳥居。 この神社の社殿の屋根は「銅板葺き」ですが、その形状は歴史を感じさせます。。。鳥居をくぐる前から、この壮大な拝殿に目を奪われます。 御祭神は前述のように、天照大神の御子神。 ■アマテラスとスサノヲの誓約(うけい) 記紀神話において、アマテラスとスサノヲは天の安河を挟んで対峙。それぞれの持ち物から子を産むという場面。スサノヲの持ち物からは三柱の女神(宗像三女神)がそしてアマテラスの持ち物からは以下の五柱の男神が生まれた。正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命(まさかつあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)天之菩卑能命(あめのほひのみこと)天津日子根命(あまつひこねのみこと)活津日子根命(いくつひこねのみこと)熊野久須毘命(くまのくすびのみこと) 長男の正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命は「天孫降臨」神話にも登場。母の天照大神はこの長男を天下りさせようと考えていた。しかし彼は天下りしようとするも、ビビッて引き返したりなんだかんだと言い逃れて、結局は息子のニニギノミコトを推挙。なので「天御子降臨」ではなく、「天孫降臨」となったわけです。東近江市の阿賀神社(太郎坊宮)などに勝運の神として祀られているが、実はちょっと残念な神様と言えるかも。天之菩卑能命は兄に代わって降臨するも、大国主命に寝返ってしまう。「天孫降臨」後は、大国主命を祀る宮殿(出雲大社)の神官を命ぜられ出雲国造及び土師氏らの祖神となったとされる。 三男以下の神についての事績は記紀神話には記述がありません。。。この神社に祀られる活津日子根命(いくつひこねのみこと)。 あの「ひこにゃん」の彦根市の名称は、この神に由来とする説もあるそうです。 でも「この神社。彦根市ちゃうやん」と、ツッコミたくなりますが 彦根市にも同神を祀る、彦根神社があるそうです。。本 殿。彦根市の由来なら、 兄神の天津日子根命(あまつひこねのみこと)もそう言えるかも。 この神は三重県桑名市の多度大社に祀られています。 多くの氏族の祖となったと言われています。 と言うわけで彦根市は活津日子根命が由来と言うことで。。。 。拝 殿。拝殿も本殿も現在は銅板葺きの屋根ですが、 拝殿の形状から元々は茅葺だったかも知れません。 だとしたら、伊勢神宮の正宮よりも見応えある社殿だったかも。。境内社・蛭子神社。それにしても滋賀県の神社はスゴイです。古都・奈良や京都の神社に勝るとも劣らない、由緒ある神社がたくさんあります。それほど有名でない神社でもこのレベル。活津日子根命を祀る神社は珍しいと思います。この辺りに、この活津日子根命を祖とする氏族がいたのかも知れません。。

2025.04.07

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】粟皇子神社

粟皇子神社 皇大神宮摂社伊勢市二見町松下。■御祭神 須佐乃乎命御玉道主命(すさのおのみことのみたまのみちぬしのみこと)一見、スサノヲノミコトが祀られているような気がします。しかし御祭神はスサノヲノミコトの御子、宗像三女神とのこと。第62回式年遷宮において、2019年5月に社殿の造替・遷御が完了。写真は2019年11月17日に撮影したものです。。。天照大神と月読命を祀る神社は、伊勢神宮125社にそれぞれ5社あります。しかし同じ「三貴神」であるスサノヲノミコトを祀る神社は1社もありません。ただしその存在が完全に無視されているわけではなくこうして「御子神」を祀る神社はあるということですね。。。ここは2014年、私が伊勢神宮125社巡りにチャレンジしたとき最後に参拝して「完遂」となった思い出の神社です。伊勢神宮125社で、最も海に近い神社と言われています。参拝時にも、波の音が聞こえていました。。。海沿いの「道なき道」を強行突破していくことも出来ますが、この神社へは「海の蝶」というリゾートホテルの敷地内から行くのが無難。ホテルに了承を得て駐車場に車を停めて、参拝させていただくのです。初参拝の時には、ホテルの従業員の方から丁寧なご案内をいただきました。しかし別の日には、迷惑そうな対応をされたことも。車が多く、多忙と思われる場合には参拝を遠慮させていただく必要がありそうです。。。神社へは駐車場からホテル裏側に廻り、プールを超えて海側に下ります。ホテルには上の写真のように、案内板も設置されていました。参拝時には、ホテルに一声かけるなどのマナーが必須。一番いいのは、このホテルに宿泊することですがけっこういい値段のホテルです(笑)お風呂は榊原温泉からの「運び湯」のようです。海沿いのグランピングも楽しめるようです。楽天トラベル・海の蝶2014年の粟皇子神社。

2025.04.06

コメント(0)

-

櫛田神社

櫛田神社(くしだじんじゃ)三重県松阪市櫛田町724。■御祭神 大若子命(おおわくごのみこと) ほか 田園地帯にひっそりとご鎮座する、小さな神社。 倭姫命が天照大神のご鎮座地を求めての巡幸されていたとき 当地での案内役として顕著な働きをした大若彦命を祀った神社。所謂「元伊勢」ではないが、「準元伊勢」と言っていいかも。私の勝手な判断ではありますが。。本 殿。この地で倭姫命が櫛を落とされたため、櫛田と呼ばれるようになったとか。ところで「櫛田神社」でネット検索すると上位に出てくるのは九州・博多の櫛田神社だと思います。博多の櫛田神社は「博多祇園山笠」で有名な神社。「博多どんたく」にも関わる神社であり、博多の総鎮守と呼ばれる神社。その博多の櫛田神社は、この松阪の櫛田神社からの勧請とも言われます。。博多・櫛田神社寄贈の植樹。と、言うことは。あの超有名な博多・櫛田神社の本宮がここということなのかも。そのご縁からでしょうか。 博多の櫛田神社から寄贈された植樹がありました。。。こちらは三重県美容業生活衛生同業組合らによって寄贈された「櫛の碑」櫛を扱う業界からの信仰があるのでしょうか。この神社の神様が、博多に勧請された経緯が気になります。ただし、博多の櫛田神社は、佐賀の櫛田宮の分社という説もあるようです。櫛田宮の御祭神は櫛稲田姫命(クシナダヒメノミコト)。この松阪の櫛田神社とは関係ないようですね。

2025.03.31

コメント(0)

-

新羅善神堂(三井寺)その4

。新羅商人の船で入唐した経験を持つ円珍は、 「歴史の真実」を知っていた可能性があると前の記事で書きました。その「真実」とはなにか。謎を解くそのヒントは日本書紀・斉明天皇7年の記述にあります。「斉明天皇、中大兄皇子ら、九州へ出帆」という記述。一見、百済救済のための援軍を指揮する行幸のようですがその九州遠征に臨月の皇女が同行していたことです。百済救済の援軍の将としての行幸とは思えません。.弘文天皇陵。もう一度、整理してみます。①新羅明神を祀る新羅善神堂は、弘文天皇陵を見守るように鎮座している②唐・新羅は日本書紀によれば、大和の宿敵であり脅威のはず よって新羅明神が弘文天皇(大友皇子)の守護とはなり得ない③三井寺中興の僧・円珍(平安時代)は、新羅の商船で唐に留学 大和と唐・新羅の真の歴史を知っていた可能性があるそしてこれに斉明天皇の九州遠征の謎が加わります。つまり、「臨月の皇女が同行していた」こと。それは極端に言えば「お気楽な旅」だったということ。。大宰府政庁跡。上記①~③+αの謎を解く仮定がひとつだけあります。それは大和・天皇が実は「親 唐・新羅」だったという考え。つまり日本書紀は、そのことを隠蔽していたから歪な謎が発生していたのではないか。白村江の大敗後、日本は唐・新羅から侵略されたわけではありません。むしろ後年は「遣唐使」など、良好な関係に発展しています。では百済救済の援軍を送り、白村江で大敗したのはどこか。中国の歴史書にその答えのヒントがあります。白村江の戦いのbefore&afterの記述の違いの、ほんの一例をご紹介します。。1.before・白村江■隋書・倭国伝 開皇二十年 俀王姓阿毎字多利思北孤號阿輩雞彌遣使詣闕(開皇二十年倭王の使いが宮中に来た。倭王の名は姓はアメ、名はタリシホコ)※「タリシホコ(多利思北孤)」の「北」は「比」の誤植と言われています。 どちらにしても倭王アメノタリシヒコは男王ですが、 当時の大和の天皇(大王)は推古女帝です。 有阿蘇山其石無故火起接天者(倭国には阿蘇山がある。その石は理由もなく火がおこり天に届く)※阿蘇山は言うまでもなく九州の火山です。2.after・白村江 ■旧唐書倭国伝・日本国伝 日本國者倭國之別種也(中略)日本或云日本舊小國併倭國地(日本国は倭国の別種。日本は元は小国であったが倭国の地を併せたものだ)※旧唐書によれば、大和の「日本国」と「倭国」は別の国だということ。 衣服之制頗類新羅(衣服の制度は新羅に似ている)※「旧唐書」の言う「日本国」は親・新羅派と言っているようです。 ■宋史日本伝以降 内容については省略します。 天皇に関する記述など、日本書紀からの引用が主となっています。これらは大和とは別に、九州に王朝があったことを示唆しています。そして白村江の大敗に乗じて、大和が九州王朝を併合した可能性はないでしょうか。最後は多少強引な寝技に持って行った感がありますが、信じる信じないは別として、「日本書紀はなにか隠してるかも」そう感じていただければ幸いです。。

2025.03.27

コメント(0)

-

新羅善神堂(三井寺)その3

弘文天皇陵。前回までの内容をまとめます。①新羅明神を祀る新羅善神堂は、弘文天皇陵を見守るように鎮座している②唐・新羅は日本書紀によれば、大和の宿敵であり脅威のはず よって新羅明神が弘文天皇(大友皇子)の守護とはなり得ない③三井寺中興の僧・円珍(平安時代)は、新羅の商船で唐に留学 大和と唐・新羅の真の歴史を知っていた可能性があるただし、大友皇子(弘文天皇)は怨霊でありそれを新羅の神で「封印」したと説く論者もいます。30年以上前の著書なので、今も同じ考えかどうかは不明ですが井沢元彦氏は「逆説の日本史」でそのような説を論じておられました。壬申の乱で大海人皇子(天武天皇)に敗れた大友皇子は怨霊として恐れられた可能性はあるでしょう。しかしその「怨霊」を恐れたとすれば、それは天武天皇だったはず。新羅明神で大友皇子の怨霊を封じ込める意味がわかりません。新羅は天武天皇にとっても宿敵であり、脅威であった「はず」だからです。。。弘文天皇(大友皇子)の記述や、近江遷都あたりの日本書紀の記述にいくつか不可解なものが散見されます。そのうちのひとつが、斉明天皇の九州遠征の記述。七年春一月六日、天皇の船は西に向って、航路についた。八日、船は大伯の海(おおくのうみ・岡山県邑久の海)に着いたとき、大田皇女(おおたのひめみこ・中大兄の子で大海人皇子の妃)が女子をお生みになった。それでこの子を大伯皇女(おおくのひめみこ)と名づけた。。唐・新羅によって滅亡の危機に瀕していた百済救済のため、援軍派遣を行った斉明天皇。上記のように自らも中大兄皇子(天智天皇)と共に、九州に向かって行幸したことが日本書紀に記されています。しかしその行幸に、大田皇女という臨月を迎えた皇女も同行していたのです。「戦いに挑む」行幸とは、どうしても思えません。大和(都)が危険だから「逃亡した」というのならわかります。しかし都を捨てるにしても、「戦場に向けて逃亡する」はずがありません。どうやらこのあたりの日本書紀の記述は、疑ってかかった方がいいのではないでしょうか。今回で完結する予定でしたが、すみません。次回はきっと…。しかし結論は私の「妄想」なので、期待しないでください。。

2025.03.24

コメント(0)

-

新羅善神堂(三井寺)その2

新羅善神堂。「御祭神」の新羅明神は円珍の前に顕現した神です。従ってこの新羅善神堂は平安時代の創建となるのでしょう。しかし、それ以前から新羅ゆかりの何かがあった可能性もあります。この新羅善神堂は中心伽藍の方に向けて鎮座しているようです。しかしその参道は弘文天皇陵に向かっているのです。。。参道入口にある鳥居は、弘文天皇陵に寄りそうように立っています。そこから新羅善神堂に続く参道にも注目です。。。。。今ではこの参道を利用する参拝者がいないせいか、参道には苔が生えています。しかしかつては立派な参道だったことが伺える姿。そして下鴨神社(賀茂御祖神社)の「糺の森」を彷彿とさせる、参道を包み込むような森。この先にあるものが「ただ者」ではないことを想像させる参道です。。。そして参道は突き当り、右(北)へ90°新羅善神堂・本殿(本堂)前へと石段を上がるのです。このように本殿(本堂)は中心伽藍の方を向いていますが、参道はどう考えても弘文天皇陵に向かっています。両者が無関係であるとは思えません。。。しかし前の記事でご紹介したように、大和は唐・新羅連合軍にコテンパンにやられたはず。弘文天皇(大友皇子)にとっても、新羅は宿敵であり脅威であったはず。祖母の斉明天皇と父の中大兄皇子(天智天皇)が九州に遠征し、そして大和軍が白村江で大敗を喫したのは大友皇子が20歳前後のことでした。日本書紀には大友皇子が斉明天皇らと、九州遠征に参加した記述はありません。しかし大友皇子にとって、唐・新羅連合軍との戦いに無関心だったはずはありません。。。白村江の大敗から200年後とは言え、円珍がこの地に新羅善神堂を建てたことは弘文天皇への「いやがらせ」みたいです。しかしはたしてそうなのでしょうか?日本書紀は日本古代史の「正史」ではありますが、それは天皇の命により天皇に献上された、天皇の歴史書。全て真実が記されているわけではないことは、学者だけでなく古代史を研究するほぼ全ての論者が認めるところ。。。。白村江から200年後の人物とは言え、円珍は新羅の商船で唐に渡った留学僧なのです。むしろ、当時の大和と唐・新羅との真の関係を知っていた可能性があります。この記事で完結させるつもりでしたが、申し訳ありませんが、思わせぶりに…「その3」につづく。。

2025.03.23

コメント(0)

-

新羅善神堂(三井寺)その1

新羅善神堂(しんらぜんしんどう)。新羅善神堂は三井寺(園城寺)・北院の中心堂宇で三井寺の鎮守社のひとつ。元は新羅社とも呼ばれ、本堂は流造の神社建築。現在の本堂(本殿)は、南北朝時代に足利尊氏からの寄進で国宝。祀られているのは、園城寺の守護神とも言われる新羅明神。新羅明神は唐に留学した僧・円珍が日本に帰国する際に顕現した神とのこと。円珍は平安時代の僧で、園城寺を再興した功労者。。。三井寺ですが、平安時代には単に「寺」と言えばこの三井寺のことだったとか。 それくらい格式の高い寺だったということですね。 一方、延暦寺は「比叡山」と「山号」で呼び称されていたそうです。 三井寺(園城寺)の開基は大友与多王で、大友氏の氏寺とされています。 大友与多王は大友皇子(弘文天皇)の御子です。 園城寺は天智天皇と弘文天皇(大友皇子)の菩提寺と言っていいと思います。 Wikipediaによればこの園城寺は 壬申の乱では大友皇子と敵対した天武天皇ではあるが、朱鳥元年(686年)にはこの寺の建立を正式に許可し、「園城寺」の寺号を与えたという。「園城」という寺号は、大友与多王が自らの「荘園城邑」(「田畑屋敷」)を投げ打って一寺を建立しようとする志に感じて名付けたものという。 そして別名の「三井寺」については 天智・天武・持統3代の天皇の、産湯として使われた井戸があるので「御井の寺」が転訛して三井寺と呼ばれるようになったと言われています。 どちらも、なんとなく「無理くり感」が否めません。 三井寺という名称はともかく、 「園城」は「ソノギ「と読めば、朝鮮語の「セェネギ(鉄の国の城)」これは新羅(シラギ)を表す言葉だそうです。。。新羅善神堂の前には、かなり広いスペースがあります。壮大な御神事が斎行されていたのかも知れません。平安時代の武将・源頼義の三男、源義光はここで元服したことから 新羅三郎(しんらさぶろう)と呼ばれたそうです。 兄たちも同様に八幡太郎(長男・源義家)、 賀茂次郎(次男・源義綱)と元服した場所にちなんで呼ばれたそうです。 それぞれ石清水八幡宮、賀茂神社(京都・上賀茂・下鴨神社)のこと。。新羅三郎義光の墓。新羅善神堂の近くには(「近く」と言ってもかなり山道を歩きますが)新羅三郎義光の墓があります。このように、新羅善神堂は平安時代以降の堂宇なのですが元々はどういう場所だったのかは不明です。園城寺(三井寺)の中心伽藍からは、北に約500m離れた場所。しかしこの地は、特別な意味があるように思えるのです。。新羅善神堂・鳥居。上の写真は新羅善神堂入口の鳥居。かなり柱の長い、大きな鳥居です。そしてこの鳥居の前にあるのは、弘文天皇 長等山前陵(ながらのやまさきのみささぎ)です。。弘文天皇陵。新羅善神堂の鳥居は、この弘文天皇陵を見守るように立っています。歴史上では、新羅は弘文天皇(大友皇子)にとっては宿敵のはず。弘文天皇(大友皇子)が生きた時代を、日本書紀から見てみます。大化4年(642) 大友皇子生まれる(父・中大兄皇子=天智天皇)斉明6年(660) 斉明天皇、百済救援の軍派遣を決める斉明7年(661) 一月斉明天皇、中大兄皇子ら、九州へ出帆。七月天皇崩御天智2年(663) 百済救援の官軍、唐・新羅連合軍に白村江で大敗天智6年(667) 都を近江に遷す天智7年(668) 中大兄皇子即位(天智天皇)天智10年 十月大海人皇子、出家し吉野へ入る。十二月天皇崩御天武1年(672) 大海人皇子挙兵、近江軍と開戦(壬申の乱)。近江軍に勝利 大友皇子自決。都を飛鳥浄御原に遷す天武2年(673) 大海人皇子即位(天武天皇) 上記一覧で注目したいのは、太字の部分です。大友皇子の祖母・斉明天皇の御代に大和は白村江で唐・新羅連合軍に大敗を喫しています。なので新羅明神が三井寺の鎮守とされたり、弘文天皇陵を見守るように鎮座していることは不可解なこと。三井寺中興の円珍は白村江の大敗から200年後の僧。円珍はそのことを知らなかったのでしょうか。私はそうではなかったと想像しています。 つづく。

2025.03.23

コメント(0)

-

小野妹子神社と小野妹子墓

小野妹子神社・鳥居大津市水明1 小野妹子公園内。■御祭神 小野妹子命付近には「小野」という地名が残っています。古代氏族の小野氏の居住区だった地域。小野神社など、小野氏ゆかりの神社に何度か参拝しましたがリサーチ不足でこの小野妹子神社へは未訪問でした。小野妹子は「外交の祖」とも言われますが、 「華道池坊の祖」としても崇敬されています。●2021 小野神社・小野篁神社・小野道風神社。。小野氏ゆかりの神社の中では最も小さな神社ですが、 古代史ファンの私にとっては重要な意味がある神社です。拝殿も社務所もない小さな神社ですが、前述のような御由緒から外交官、駐在員、そして華道関係者の参拝が多いとか。私はそういった関係とは縁のない者ですが、聖徳太子とご縁を感じている者として謹んで参拝させていただきました。地図で見る限り、比較的大きな「小野妹子公園」内にありますがたどり着くまでにけっこう苦労しました。。。本 殿。創建時期は不明ですが、神社は小野妹子墓と伝わる「唐臼山古墳」の上に鎮座。 神社の裏にある石造物は、唐臼山古墳の石棺あるいは石室の一部と言われます。あくまでも素人判断ではありますが、この古墳はちゃんとした調査はされていないような気がします。それは神社の鎮座地だからかも知れません。。。。小野妹子墓は、大阪府南河内郡太子町にもその伝承地があります。 個人的には、こちらの唐臼山古墳の方が本命だと思いますが…。。●アメブロ・科長神社と小野妹子墓など。。神社の前には展望台があって、琵琶湖大橋や近江富士などが見渡せます。 大津市北部、和邇・小野の神社巡りを何度かしながら 肝心の小野妹子神社の存在を失念していた失態を やっと晴らすことができたような気がします。。。小野妹子という名前は、古代史ファンでなくても 「なんとなく聞いたことがあるような…」という人が多いと思います。 『日出処の天子、書を日没する処の天子に致す。つつがなきや…』(日出処天子至書日没処天子無恙云々) これは聖徳太子が隋の皇帝に送ったとされる国書。 この国書を携えて「遣隋使」として隋に渡ったのが小野妹子と言われています。●小野神社公式ホームページ前述のように、地図では広い公園内にある神社ですがナビでは認識されず、付近に駐車場も見当たりませんでした。私は下の地図の「赤丸」付近に、路上駐車させていただきました。その付近に、いくつか空き家があったためです。その付近が最も神社に近いと思われます。車で参拝される方は、周辺住民の方々のご迷惑にならないようご配慮ください。。・

2025.03.09

コメント(0)

-

村屋坐弥冨都比賣神社

村屋坐弥冨都比賣神社(むらやにいますみふつひめじんじゃ)奈良県磯城郡田原本町蔵堂423■御祭神 三穂津姫命(ミホツヒメノミコト) 配祀 大物主命大物主命(大国主命)と三穂津姫命は夫婦です。 ただし三穂津姫命は大物主命の正妻とは言えないようです。 大物主命(大国主命)の正妻は素戔嗚尊の娘 須勢理比売命(スセリヒメノミコト)だと言われています。 一方、三穂津姫命は高皇産霊尊(タカギムスビノミコト)の娘です。 どちらが格上かは微妙ですが、 神社に祀られる神としては、三穂津姫命の方が一歩リードという感じ。 事代主命と共に松江市の美保神社で祀られ 京都府亀岡市に鎮座する丹波国一之宮・出雲大神宮でも大国主命とともに祀られています。 ただし記紀神話で、三穂津姫命はどういう神だったのかはほとんど語られていません。 三穂津姫命がこの地この神社で「主祭神」として祀られているのはなぜなのでしょうか。ちなみに出雲大社では三穂津姫命は祀られていません。須勢理比売命は御向社に祀られています。また大国主命との間に下照姫などを産んだ、宗像三女神の一柱多紀理比売命(たぎりひめのみこと)も筑紫社に祀られています。本 殿。この神社は「大神神社の別宮」と呼ばれています。しかしこの村屋坐弥冨都比賣神社は大神神社の傘下にある神社ではなく 大神神社の御祭神・大物主命の妃神の三穂津姫命を祀ることから 崇敬者から親しみを込めて「大神神社の別宮」と呼び称されたのだそうです。 同じ理由で鴨都波神社(御所市)もそう呼ばれているそうです(御祭神は事代主命)。。実はずっと前から気になっていた神社なのですが、なかなか参拝する機会がありませんでした。なので、何が気になっていたのか忘れてしまいました。気になっていたのは多分、日本書紀の「壬申の乱」あたりにあった記述だと思います。 この神社は7世紀には既に重要な神社だったようです。。境内にはいくつか境内社がありますが、特に注目したいのは次の二社です。先ずは物部神社。 御祭神は御炊屋姫命、宇麻志摩遲命。 配祀 物部守屋。 御炊屋姫命、宇麻志摩遲命は物部氏の祖とされる神。 少し長くなりますが、日本書紀に次のような記述があります。 天武天皇紀(上)、天武元年(672)7月の記述です。 めんどくさい方は、下線のある部分だけにご注目ください。三日の後、神憑かみがかりのようになって言うのに、「我は高市社にいる事代主神である。また身狭社(牟佐社)にいる生霊神である」と言い、神の言葉として、「神武天皇じんむてんのうの山陵に、馬や種々の武器を奉るがよい」と言った。その後、壱伎史韓国いきのふびとからくにが大坂から来襲したので、人々は、「二社の神の教えられた言葉は、誠にこれであった」と言った。また、村屋神(守屋神社)の祭神も、祝(神官)に神憑かって、「今、我が社の中の道から軍勢がくる。それで社の中の道を防げ」と言った。さらに、「我は皇御孫命すめみまのみこと(大海人皇子おおあまのみこ)の前後に立って、不破ふわまでお送り申して帰った。今もまた官軍の中に立って護っている」と言った。また、「西の道から軍勢がやってくる。用心せよ」と言い、言い終って醒めた。それで急いで許梅こめを遣わし、御陵に参拝させ、馬と武器を奉った。また、御幣みてぐらを捧げ、高市たけち、身狭むさの二社の神をお祀りした。「今、我が社の中の道から軍勢がくる。それで社の中の道を防げ」と言った。何日もせぬ中に、廬井造鯨いおいのみやつこくじらの軍が中の道から襲来した。人々は、「神の教えられた言葉は、これであったのだ」と言った。戦いが終ったのち、将軍たちは、この三神の教えられたことを天皇に奏上したところ、天皇は勅して三神の位階を引き上げてお祀りになった。 以上 講談社学術文庫「全現代語訳 日本書紀(下) 宇治谷 孟」より日本書紀の記述によれば、壬申の乱において3つの神社の神からの御神託があったとのこと。 その3社とは高市社、身狭社、村屋社。 高市社、身狭社の御神託はそれぞれ事代主神、生霊神と神名が記されています。 しかし村屋社では「村屋神」と書かれていて、具体的な神名は不明。 上記「引用」では「守屋神社」と書かれていますが、 それは宇治谷孟氏による訳注です。 村屋坐弥冨都比賣神社の本宮の御祭神は女神。 壬申の乱という、天下を二分する戦時においては相応しくなく 軍事を司る物部氏ゆかりの神社の御神託と解釈したのではないでしょうか。 。 。そしてもう一社、村屋神社。 村屋坐弥冨都比賣神社の公式ホームページによれば、村屋神社の御祭神は 経津主神(フツヌシノカミ)・武甕槌神(タケミカヅチノカミ)室屋大連神(ムロヤオオムラジノカミ)大伴健持大連神(オオトモノカケモチオオムラジノカミ) とのこと。 しかし公式ホームページでも現地の案内板でも どちらの神社にどの神が祀られているのかは明記されていません。 ちょっとモヤモヤします(笑) 当神社では、この「村屋神社」が 「壬申の乱で大海人皇子軍に神託を授け勝利に導いた神」と称しています。 タケミカヅチノカミ・フツヌシノカミと言えば、武運の神の代表格ですから 神社公式ホームページの方が、宇治谷孟説よりは説得力がありそうです。 しかしそれも「大きな違和感」があることは否めません。 タケミカヅチノカミ・フツヌシノカミは記紀神話において、 出雲に国譲りを迫った高天原の神だからです。神話では「国譲り」という表現で「真実」が隠されていますが、 実際は出雲は高天原(大和?)から侵略されたと思われます。 そして上記二神は高天原側の、謂わば最終兵器的な将軍だったのです。 しかしどちらにしてもこの村屋坐弥冨都比賣神社は、 飛鳥~近江朝時代には重要な神社として存在していたことは確かなようです。。。他のブログなどでは、本殿を正面から撮った写真が多く見られます。理由は不明ですが、私が参拝した日は正面からの撮影は出来ませんでした。上記のようにこの神社、日本書紀にも記されているのも注目ですがやはり三穂津姫命のことが気になります。前述のようにこの神社のほか、出雲大神宮、美保神社という重要神社で祀られどちらかと言えば正妻の須勢理比売命よりも目立つ女神。美保神社では、実の御子ではない事代主命と共に祀られていたりとちょっと謎めいた女神さまだと思います。。

2025.03.07

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】度会国御神社

度会国御神社(わたらいくにみじんじゃ) 豊受大神宮摂社。■御祭神 彦国見賀岐建與束命(ひこくにみがきたけよつかのみこと)御祭神は明治時代まで世襲で外宮の祠官を司っていた、渡会氏の祖。今回は修繕で、今年(2024)5月の御還座。。。棟持柱などは、旧部材が再利用されていることがわかります。参拝日は2024/10/06でした。修繕完了から4か月余りなので、檜の香りが漂ってきそうな真新しさが感じられます。。。せっかくなので、別の角度から。。。みなさま、本年も当ブログにお越しいただきありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。※2014年の度会国御神社※2024年3月度会国御神社の仮殿※伊勢に行ったら見逃すな ~外宮編~(アメブロ)。。

2024.12.31

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】山末神社

山末神社(やまずえじんじゃ) 豊受大神宮摂社。伊勢市豊川町 ■御祭神 大山津姫命(おおやまつひめのみこと)外宮の宮域、高倉山の裾野に鎮座。御祭神は田に水を引く泉の神さまだそうです。近くにある伊我理神社のご紹介でも書いたように、この付近にはかつて外宮の御料田があったことによる創建の由来かと思われます。。。この神社で注目すべきは、何と言ってもこの鳥居の位置。私のような大柄なおっさんでもくぐれないわけではないのでインスタ映えするかどうかは微妙ですが。しかし、この位置に鳥居を立てる意味が謎です。修繕を終えて「御還座」されたのは2024年3月。参拝日は2024年10月6日なので、部材の香りが漂ってきそうな真新しさでした。。。ここに来て初めて、鳥居の謎に気付きました。柱(脚)の中央に、別の部材が埋め込まれているようなのです。しかしこれは私がそれまで気付かなかっただけで、他の宮社だけでなく現代の柱などにも用いられる「背割り」という技法でした。木材は乾燥するにつれた変形したり収縮する性質があり、ひび割れが生じるのだとか。それを防ぐための古くからの「知恵」だったようです。木材の白太(しらた)と赤身(あかみ)の性質の違いなど木造建築を語るには奥深い知識が必要なわけですね。。

2024.12.30

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】河原神社

河原神社 豊受大神宮摂社御同座 毛理神社 豊受大神宮末社三重県伊勢市御薗町新開304。河原神社(かわらじんじゃ)■御祭神 川神(かわのかみ)毛理神社(もりじんじゃ)■御祭神 木神(きのかみ)10年ぶり、2度目の参拝。少々入り組んだ場所にあり、3ナンバー車での参拝はお勧め出来ません。参拝者用の駐車スペースはありません。私は2回とも伊勢で借りたレンタカーでの訪問でしたが、小型車ならば「自己責任で」とだけ申し上げておきます。。。。境内はそれほど広くはありません。しかし木の神を祀る毛理神社も御同座されているせいか、周辺に幹線道路があり、コンビニなどが立ち並ぶ地区とは思えないくらいその社叢は神聖で別空間を感じさせる静謐な場所でした。。。。。今回(第62回神宮式年遷宮)は造替(遷御)ではなく、修繕。修繕が完了したのは2018年6月なので、さすがに真新しさはありません。それでも棟持柱などが旧部材だということは、なんとなく分かりました。。。次は造替(遷御)。2033年に始まる第63回神宮式年遷宮で、河原神社がいつ造替されるかは分かりません。その時は私はおそらく80歳前後。もう一度ここに来ることが出来るかどうかびみょう(なぜかひらがな)ですね。※2014年の河原神社。

2024.12.26

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】葭原神社

葭原神社(あしはらじんじゃ) 皇大神宮末社。■御祭神 佐佐津比古命(ささつひこのみこと) 宇加乃御玉御祖命(うかのみたまのみおやのみこと) 伊加利比賣命(いかりひめのみこと)内宮・別宮の月讀宮の宮域に鎮座する神社。瀧原宮にある若宮神社や長由介神社のように別宮の所管社ではなく皇大神宮(内宮)の末社です。国道23号線側の月讀宮駐車場から鳥居をくぐり、社殿に向かう途中の右手にあります。一見、何の変哲もない神社なのですが今回の参拝には特別な感慨と意味がありました。この葭原神社は、※2013に始まった「第62回神宮式年遷宮」の「殿(しんがり)」を務めた神社なのです。※内宮・外宮などは2013年に遷御の儀が斎行されたが、それに先立つこと4年 宇治橋の掛替と、宇治橋の守護神である饗土橋姫神社が新しくされています。。。。大ブームとなった2013年の「伊勢神宮式年遷宮」ですがあちこちの記事に書いたように内宮・外宮の遷御の儀以降は、伊勢神宮の「式年遷宮」は忘れ去られた感がありました。しかし神宮(伊勢神宮)は125社の総称。全ての神社の「式年遷宮」には、およそ11年の歳月を要したのでした。葭原神社の「修繕」が完了したのは今年(2024)の7月。この葭原神社の御還座をもって「第62回神宮式年遷宮」が完了したのです。。。御祭神は田畑の守護神で五穀豊穣の神なのだそうですが、今回は深掘りしてみます。佐佐津比古命(ささつひこのみこと)は大歳神の御子神と言われているようです。宇加乃御玉御祖命(うかのみたまのみおやのみこと)は「???」です。「うかのみたま」はお稲荷さんの御祭神で、五穀豊穣の神。その御祖(みおや)となると、古事記ではスサノオノミコトであり日本書紀ではイザナギとイザナミとされます。そしてもう一柱の神、伊加利比賣命(いかりひめのみこと)。何でもかんでも神様を「怨霊」とする論者によればこの神は「怒り」の神と言われているようです。しかしこの神は田畑を荒すイノシシを退治する「猪狩り」あるいは「稲刈り」の神と考えるほうがしっくりきます。「井光」と表記される地方もあるようです。。。今回は修繕なので、棟持柱などは旧部材が使われています。この葭原神社の修繕をもって、2013年10月に始まった第62回式年遷宮が完了したのです。次の式年遷宮に向けての御神事も始まりました。内宮・外宮正宮の隣にある「古殿地」と呼ばれていた敷地は今は「新御敷地」という呼称に変わっています。※2014年の葭原神社。

2024.12.25

コメント(0)

-

矢田坐久志玉比古神社

矢田坐久志玉比古神社(やたにいますくしたまひこじんじゃ)奈良県大和郡山市矢田。■御祭神 御祭神は櫛玉饒速日命(くしたまにぎはやひのみこと) 御炊屋姫命(みかしきやひめのみこと)参拝日は今年(2024年)6月16日。 プロペラのあるユニークな神社と知って以来、ずっと気になっていた神社です。御炊屋姫命はナガスネヒコの妹で、櫛玉饒速日命の妻。社伝によると、天孫邇邇芸命(ニニギノミコト)に先立って ニニギの兄である櫛玉饒速日命は天磐船で河内に降臨。 そこには住まわずさらに天磐船で大和に飛んで、居住地を模索。 居住地を求めて三本の矢を放ち、その矢が落ちた場所を住居と定められたとのこと。 そのためこの地は「矢田」と呼ばれるようになったそうです。 この矢田坐久志玉比古神社は、二の矢が落ちた場所と伝えられています。境内には「二ノ矢塚」があるのですが、見落としてしまいました。。。楼門に掲げられている木製プロペラは、本物だそうです。旧日本軍最初の単葉戦闘機「九一式戦闘機」のもの。扁額の「航空祖神」は源田実氏の奉納だそうです。 源田氏は旧海軍軍人で航空参謀を歴任し、 戦後は航空自衛隊でブルーインパルスを創設した人として知られています。 このプロペラも「航空祖神」と称されるのも、 御祭神が天磐船で飛翔して来たことに由来します。ニギハヤヒ(御祭神)が天下った河内の地は、大阪府交野市にある磐船神社だと伝えられています。。拝 殿。天孫降臨と言えば、邇邇芸命(ニニギノミコト)ですが、 実は「もうひとつの天孫降臨があった」ということですね。 櫛玉饒速日命の大和への降臨が、後の神武の東征につながるのだと思います。 古事記での天孫降臨神話の主人公がなぜ次男(父はアメノオシホミミ)だったのかずっと疑問に思っていたのですが、長男も河内~大和に降臨していたようです。この「天孫降臨神話」には、隠された意味があるような気がします。よく考えてみると、次のような謎があるのです。・なぜ古事記では次男(ニニギノミコト)の降臨のみが書かれたのか・「国譲り」の場面は出雲なのに、降臨の地が出雲ではないのはなぜか・ニギハヤヒは弟と再会したのではなく、大和で出会ったのは後の神武天皇 (つまり弟・ニニギノミコトの曾孫で時代が合わない)。。春日造らしい本殿は、一部しか見ることが出来ませんでした。 とても美しい本殿のようです。 御祭神の櫛玉饒速日命は神話に登場する神ですが、 大和王権誕生のキーマンなのではないでしょうか。 その神の居住地と伝えられる矢田坐久志玉比古神社は 日本の歴史上、とても重要な神社のような気がしてきました。。

2024.12.22

コメント(4)

-

【伊勢神宮125社】神麻続機殿神社

神麻続機殿神社・社叢。皇大神宮・所管社、神麻続機殿神社(かんおみはたどのじんじゃ)■御祭神 神麻続機殿鎮守神(かんおみはたどののまもりのかみ)ここの八尋殿では、神御衣祭(かんみそさい)に供えられる荒妙(あらたえ・麻布)が奉織されます。神服織機殿神社で念願の幄舎を見ることができました。一旦は満足して帰路に着きかけたのですが、せっかくなので神麻続機殿神社にも行くことにしました。帰えろうと思ったのは、この神麻続機殿神社には駐車スペースがないためです。路上駐車は近くにある会社などにも迷惑をかけることになりそうでしたし。参拝当日は、休日ではなく月曜日だったのです。。。こちらの入口の鳥居でも神服織機殿神社同様、車止めが外されていました。写真ではよくわかりませんが、奉織作業に来られた方々の車が見えました。。。幄舎が立てられた社殿と、八尋殿。こちらでは、既に奉織作業が始まっていました。あまり大きな声では言えませんが、神社巡りを始めて20年初めてお札のお賽銭を収めさせていただきました。妻はちょっと驚いたような、不満そうな顔をしていましたが…。。。。社殿前には普段は賽銭箱はありません。この日は賽銭箱代わりの折敷が置かれていました。お札を収めたのは私だけだったようです(まだ早朝でしたし)。所管社ですが神服織機殿神社、御塩殿神社と同じく、別宮並みに6本の鰹木がある社殿です。。。。少し躊躇しましたが、めったにない機会なので作業の様子をスマホで撮影させていただきました。私にしては大胆なことが出来たのも、お札のお賽銭のおかげかと…。この光景を見ることが出来て、今年2度目の伊勢に来て良かったと思いました。※2014年の神麻続機殿神社※2018年の神麻続機殿神社※アメブロ神麻続機殿神社。

2024.12.14

コメント(0)

-

作楽神社

作楽神社(さくらじんじゃ)岡山県津山市神戸433。津山市神戸に鎮座する作楽神社は、明治2年の創建。入口にそびえ立つ一の鳥居は中山鳥居と呼ばれるもの。美作国一之宮・中山神社の鳥居として知られる形。基本的な形は明神鳥居と同じですが、貫が柱から出ていないのが特徴。。。。。■御祭神 後醍醐天皇 児島高徳児島高徳は後醍醐天皇の忠臣。隠岐に流される途中、後醍醐天皇はこの地にあった美作の院庄館に宿泊。児島高徳はなんとか救出の機会を狙っていたがかなわず、院庄館の門前に咲いていた桜の木を削り「天莫空勾践時非無范蠡」という十字詩を書いたという故事による創建。その十字詩の意味は天は、呉との戦いに敗北し捕らわれた越王・勾践を見捨てなかったように先帝を見捨てることもありません。勾践に范蠡という忠臣がいたように、先帝を助け出す忠臣が必ず現れましょう(Wikipediaより)その意味は警備兵には理解できなかったが、後醍醐天皇には伝わり忠臣の存在に勇気づけられたとのこと。この故事は「太平記」に載っているそうですが、昔は有名な話だったようです。たまたま先日から読んでいた小説に紹介されていたのですが、戦前は小学校の唱歌にもなっていたそうです。その読んでいた小説も古いもので、押入れから引張りだしたもの。高木彬光という作家のミステリーです。。。ところでこの「作楽神社」という名称ですが、児島高徳が十字詩を書いた「桜」と美作の「作」が由来でしょうか。ゆっくりと境内を回り、社務所でもお話を伺いたかったのですが突然の降雨のため断念。全く知らなかった神社なのですが、津山市内を車で走行中しばしばこの神社名が書かれた案内板を見かけたので参拝。予想外に大きな神社で驚きました。参拝日(2024/8/25)は私たち夫婦の他に参拝者の姿はありませんでした。しかし駐車場は広大だったので、祭事あるいは初詣などでは賑わうのかも。。。境内全域が国の史跡に指定されているそうです。ただし神社としてではなく、「院庄館跡」としての指定のようです。院庄館跡に児島高徳を讃える石碑が建てられたのが最初。南朝忠臣のモニュメントとしては全国で2番目に古いので「建武中興の15社」と呼ばれる神社に加えてもよさそうな気がします。神社創設は津山藩主によるもの。武士の世と新政府の端境期の創建のようです。津山藩主としては児島高徳の忠義心を讃える神社としながら、明治政府の(創建の)許可を得るために、後醍醐天皇も御祭神にしたのかも知れませんね。。。。旧本殿を利用した護桜神社。見所もいくつかあったようなのですが、傘を持っていなかったためこれも降雨のため断念。また機会があれば再訪してみたい神社です。※建武中興の15社(Wiki)。

2024.11.26

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】神服織機殿神社 2024

皇大神宮・所管社、神服織機殿神社(かんはとりはたどのじんじゃ)。。参道を抜けると、この光景が目に飛び込んできます。初参拝は2014年3月。伊勢神宮125社巡りの第一社目、スタートの神社でした。感動の一瞬だったのですが、今回はあの時とは少し違った光景です。その「違い」については後述します。。八尋殿。御塩殿神社の幄舎を見ることは出来ませんでしたが、伊勢市在住の知人から情報をいただき、急遽ここ神服織機殿神社に参拝。その「情報」とは、神服織機殿神社の御神事に関するものでした。一週間後の「神御衣祭(かんみそさい)」に向けて、奉織作業が始まっているとのこと。その奉織作業は、八尋殿で行われます。。。到着したのが早朝だったため、これから作業の準備が始まるというタイミングでした。その作業風景も気になりましたが、実はこの時の私はそれどころではありませんでした。記事の冒頭で光景の「違い」について、思わせぶりなことを書きました。。。この写真は2017年4月7日に撮影した、神服織機殿神社です。2015年11月にご造替された社殿が美しいですね。今回の光景との違いにお気づきでしょうか。。。神御衣祭は一週間後でしたが、神服織機殿神社では幄舎が設置されていたのです。御塩殿神社の幄舎を見るために来た、今年二度目の伊勢でしたがここの幄舎を見ることが出来て、来た甲斐がありました。【伊勢神宮125社】解体撤去されていた御塩殿神社の幄舎。。今年2度目の伊勢の記録(アメブロ)【伊勢神宮125社】御塩殿神社【伊勢神宮125社】 なんと嗚呼!!御塩殿神社!!【伊勢神宮125社】 気を取り直して江神社図らずもとうとうあの「伊勢名物」に手を出してしまった…幄舎(あくしゃ)!!幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄舎 幄伊勢神宮125社巡り「完遂」から10年。

2024.11.12

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】湯田神社

湯田神社(ゆたじんじゃ) 皇大神宮摂社伊勢市小俣町湯田983 。■御祭神 大歳御祖命(おおとしのみおやのみこと) 御前神(みまえのかみ)伊勢神宮125社巡りに挑戦した、2014年以来2度目の参拝。修繕は2022年5月。真新しさは薄れていますが、今回の参拝では初参拝時には気にもしなかったことに気付きました。社殿が他の摂社よりも大きいこと。そして鰹木が別宮並みに6本あることです。ほとんどの内宮摂社と末社の鰹木は4本です。。。。2度目の参拝でしたが、たどり着くまでに苦労しました。神社前の細い道を、レンタカーのナビが認識していなかったからです。スマホの地図を見る助手席の妻のナビゲートで、なんとかたどり着きました。地図を参考にしながら、実際に見つけたのは目視。壁のように刈り込まれた木を見つけたからでした。10年前の125社巡りの時の苦労を思い出しました。。。。社殿の大きさと、鰹木の数の違い。まだまだ気付いていないことがあるかも知れません。やはり伊勢神宮は奥が深いと感じました。2014年の湯田神社伊勢神宮の摂社・末社・所管社の形状の違いについて(アメブロ)園相神社は大きいかも…(アメブロ)摂社の鰹木について(アメブロ)。

2024.11.03

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】江神社

江神社(えじんじゃ) 皇大神宮摂社伊勢市二見町江明神奥■御祭神 長口女命(ながくちめのみこと) 大歳御祖命(おおとしのみおやのみこと) 宇加乃御玉命(うかのみたまのみこと)。この土地の神、五穀守護の神の三柱の神が祀られています。大歳御祖命は湯田神社、宇加乃御玉命は小俣神社にも祀られています。五十鈴川の河口で入江になっていることが、神社名の由来だそうです。。上の地図では場所がよくわからないでしょうが、江神社の500m北には、夫婦岩で有名な二見興玉神社があります。確かに河口付近ではありますが、ちょっと離れているような気もします。昔の地形は、今とは違っていたのかも知れません。。。造替・遷御は2017年5月。造替から7年余り経っていると、さすがに「新しさ」は感じられませんね。新しくなった社殿を見ておくための「2巡目の125社巡り」なのですが、これではあまり意味がありません。。。ここは「難所」と言うほどの場所にあるわけではないのですが、なかなか足が向かなかったのには理由があります。車で近くまで行けない上、適当な駐車スペースもないからです。。。。今回は二見興玉神社・境外摂社、栄野神社に駐車して、10分ほど歩きました。栄野神社の場所は、上の地図をご覧ください。JR参宮線の踏切を渡り、彼岸花が咲く径を歩きました。。。。2014年の初参拝時には、果たしてこの先に江神社があるのか心配でしたが今回はこの径の光景も覚えていたので不安はありませんでした。しかし10年前よりも体力が落ちているため、遠く感じました。軽自動車なら通行は可能かと思われますが、おススメは出来ません。。。。社殿裏側から、回り込むように進む参道。ここの右手、さらに奥に進むと磐坐と祠があるそうです。先ほど知人のブログ記事で知りました。毎度のことながら、事前のリサーチ不足は私の悪い癖です。どんな所か気になる方は、伊勢市在住の125社めぐらー仲間キタヰこと桝屋さんのブログをご覧ください。知人ブログ「神宮巡々3」参拝日 2024年10月6日2014年の江神社 。。。

2024.10.27

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】解体撤去されていた御塩殿神社の幄舎

。10月5日~7日、今年2度目の伊勢行。御塩殿神社の幄舎を見たくて、昨年からこの旅を計画していました。御塩殿神社では、10月5日の御塩殿祭に幄舎が立てられます。伊勢到着は5日の午後7時。二見のホテルに宿をとり、翌6日に御塩殿神社に行く計画でした。翌日にはまだ、その幄舎は残っていると思ったのです。例えば社殿がご造替のときの仮殿は、10日ほど残っていましたし。。御塩殿神社と仮殿(2018/10/01 遷御は9/21)。しかし残念ながら、幄舎は5日のうちに解体撤去されたそうです。御塩焼固(みしおやきがため)作業にあたられていた里田和也さん。里田さんのお話では、御塩殿祭は毎年10月5日(式年遷宮の年を除く)。幄舎は4日に設置され、御塩殿祭終了後すぐに解体撤去されるのだそうです。。。この光景を見たときは、正直がっかりしました。今年2度目の伊勢。1年前から計画していた旅は、無駄になってしまったと…。。。社殿前の柱を立てる場所。「ここに幄舎が立てられていたのか」と想像するが、ちょっと空しい。本当に残念でした。。。御塩殿で行われていた、御塩焼固。作業にあたられていた里田さんにもお話を伺うことが出来ましたし完成したばかりの御塩殿の御垣を見ることも出来ました。御塩焼固は荒塩を三角の土器で焼く作業。薪を焼く煙がいい香りでした。。。こちらは社殿裏手にある、御塩焼所(みしおやきしょ=左の建物)と 御塩汲入所(みしおくみいれしょ=右の建物)。御塩焼所は、屋根の葺き替え準備中でした。御塩汲入所の屋根も葺き替えられるかどうかは聞きそびれました。前述の里田さんのお話では、作業は来年5月くらいまでかかるだろうとのこと。それにしても、残念無念の結末でした。しかし、思わぬ展開が待っていました。そのいきさつについては、別ブログに書いています。1アメブロ「【伊勢神宮125社】御塩殿神社」2アメブロ「【伊勢神宮125社】なんと嗚呼!御塩殿神社」3アメブロ「伊勢神宮125社】気を取り直して 江神社」4アメブロ「~伊勢名物に…」それにしても「里田さん、里田さん」とまるで知人のようにご紹介しましたがお名前は参拝後、三重テレビ放送の映像で知りました。YAHOO!ニュース。

2024.10.17

コメント(3)

-

【伊勢神宮125社】佐美長神社

佐美長神社(さみながじんじゃ)伊雜宮 所管社三重県志摩市磯部町恵利原。■御祭神 大歳神10年ぶり3度目の参拝。造替は2014年11月。この神社は皇大神宮・別宮 伊雜宮の所管社ですが記録を見ると20年で修繕ではなく、毎回「遷御」されるようです。皇大神宮の第一摂社・朝熊神社ですら、最初の20年は修繕のようです。伊雜宮に準じた扱いということなのでしょうか。瀧原宮・所管社の二社も同様のようです。。。社殿は鳥居から石段を上った、小高い場所にあります。神社に駐車場はありません。。。石段を上ると、下からは想像も出来ない広い空間。奥に見えるのは佐美長御前神社四社(さみながみまえじんじゃ)。。。佐美長御前神社は別の敷地ではなく、同じ場所に造替されるようです。御祭神は「佐美長神御前神」(さみながみまえのかみ)。こちらも伊雜宮の所管社です。。。来る度に思うのですが、何度でも訪れたい神社です。惜しむらくは駐車スペースがないこと。広い駐車場がある伊雜宮からは、およそ1kmほどでしょうか。歩くには少し微妙な距離。私は歩こうとは思いませんが…。。。2014年10月 遷御前の佐美長神社。

2024.10.14

コメント(0)

-

鴨都波神社

鴨都波神社(かもつばじんじゃ)奈良県御所市513鴨都波神社・公式HP。。■御祭神 積羽八重事代主命(つわやえのことしろぬしのみこと) 配祀 下照比売命(したてるひめのみこと) 建御名方命(たけみなかたのみこと)大国主命(大物主命)の御子神を祀ることから、大神神社の別宮とも言われる。古くは律令体制下において、名神大社という高い社格を誇った神社。下鴨社とも呼ばれ、鴨三社の一社であり葛木鴨族が祖神を祀った重要な神社。高鴨社(上鴨社)高鴨神社中鴨社 葛木御歳神社2018年以来、6年ぶりの参拝。前回の参拝では本殿修復工事中だったため、境内の撮影は断念した。。本 殿。。手水は人が近づくと水が出るようになっています。最近こういったセンサーが設置された手水舎が増えました。ただコロナ禍以降、柄杓が置かれていないのはちょっと寂しいですね。。。境内には紫陽花がたくさん咲いていました。この神社に参拝した日、村屋坐弥冨都比賣神社にも参拝。出雲系の神が祀られている神社が多いことに、あらためて気づかされます。「鴨三社」の高鴨神社も大国主命の御子神を祀る神社ですし。。祓戸社稲荷神社神農社天神社・猿田彦神社・火産霊神社。拝 殿。駐車場はありますが、少し注意が必要です。国道168号線を奈良市内方面から「済生会病院前」交差点を左折しますが交差点付近は下り坂でかなり狭い道です。特に帰りには停止位置に注意が必要なのでお気を付けください。。

2024.07.14

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】川原神社

川原神社 皇大神宮摂社伊勢市佐八町(そうちちょう)1559。。■御祭神 月読尊御魂(つきよみのみことのみたま)参拝日は2024年3月17日。およそ1年ぶりの参拝。前回の参拝は2023年3月5日で、「仮殿」への仮遷座直前のことでした。修繕後の還座は2023年5月17日でした。。。還座から1年経っていますが、真新しさが感じられた社殿。ネットの地図にも掲載されており、比較的わかりやすい場所にあります。ナビがあれば、迷うことはないと思います。すぐ近くに宮川が流れており、それが神社名の由来かと思われます。。。。。新しい社殿に見えますが、今回は「修繕」です。なので、棟持ち柱などは旧部材が再利用されています。もちろん敷地も遷っていません。。。上の画像は今年(2024年)3月17日撮影のもの。右下に「変なもの」が写っていますね。前回の参拝時にはなかったものです。。。。。「害獣対策中」とのことですが、効果あるのでしょうか??? ここは山の中でもなく、「害獣」とはなになのか不明。 このビニールの虎に驚くなら、たいした獣だとは思えないのですが。。。ところでこれらの神社をご紹介するときに、いつも伊勢神宮の謎についてお話ししていることがあります。それは伊勢神宮125社で素戔嗚尊を祀る神社は1社もありませんが、月読尊を祀る神社は5社もあるということ。社格こそ違いはありますが、その数においては天照大神と同数なのです。。◆天照大神を祀る神社・皇大神宮(内宮)・荒祭宮(皇大神宮別宮)・伊雜宮(皇大神宮別宮)・瀧原宮(皇大神宮別宮)・瀧原竝宮(皇大神宮別宮) 以上5社◆月読尊を祀る神社・月讀宮(皇大神宮別宮)・月讀荒御魂宮(皇大神宮別宮)・月夜見宮(豊受大神宮別宮)・高河原神社(豊受大神宮摂社)・川原神社(皇大神宮摂社) 以上5社。伊勢神宮では、もしかしたら月読尊は重要な意味を持つ神なのかもしれません。。2023年の川原神社伊勢神宮の月読尊(月夜見命)。

2024.06.02

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】多岐原神社

多岐原神社(皇大神宮・摂社)三重県度会郡大紀町三瀬川。■御祭神 真奈胡神(まなこのかみ)祀られているのは倭姫命が宮川を渡る手助けをしたと伝えられる神。参拝日は2024年3月17日、10年ぶり3回目の参拝。この神社には、伊勢神宮125社としては珍しく賽銭箱と石灯籠があります。左右の石灯籠は「対」ではなく、微妙に形状が異なっていました。。。。2023年7月に造替・遷座のため、木の香りが漂ってきそうな社殿。多岐原神社の御祭神は、真奈胡神(まなこのかみ)。前述のように、宮川の急流を渡る際に倭姫命を助けた神様です。その時のエピソードと瀧原宮と多岐原神社創建の御由緒を描いたイラストが地元の方々によって瀧原宮の入口に掲載されています。その「縮小版」が多岐原神社の前にもありました。真奈胡神の助けによって倭姫命が宮川を渡ったとされる場所が多岐原神社の近くにある「三瀬の渡し跡」です。。。「三瀬の渡し跡」への道は、以前より整備されている感じがしました。 10年前は雑草に覆われていて、どこが道だか判別出来ない状態でした。しかし安心したのもつかの間、段々と道が荒れて歩きにくくなりました。。。宮川方面に降りるに従い、道は雨水などで浸食されていて河原近くは崩れそうな急坂になっていました。その部分の写真がないのは、怖くて写真を撮る余裕がなかったためです。同行していた妻は膝に爆弾を抱えているため、河原に降りるのを断念。竹藪の間からエメラルドグリーンの川面を撮影していました。。。。私も10年前よりは体力は衰えていますし、当日は体調も悪く、正直言ってあんまり無理はしたくない心境ではありました。しかしここまで来て「三瀬の渡し」の写真を撮らずに帰るわけには行きません。長年身に沁みついた、ブロガーの悲しいサガですね。。。。一番下の写真で、対岸に見える幟がある辺りが「三瀬の渡し」です。白と青の幟の左手に見える坂は、江戸時代以降の石畳の道(熊野古道)。その右にあるのが江戸時代から使われていた船着き場だそうです。 。。多岐原神社へは、よほどの健脚の方そして時間に余裕のある方以外は公共交通機関での参拝はおススメ出来ません。自家用車あるいはレンタカーでの参拝となります。駐車場はありませんので、ツアーでの参拝も無理かと思われます。アクセス及び駐車スペースについては、下記ブログ記事をご参照ください。2014年の多岐原神社◆アメブロ(記事内容はほぼ同じ)多岐原神社と三瀬の渡し【伊勢神宮125社】。

2024.05.30

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】大津神社

大津神社 豊受大神宮末社豊受大神宮 域内。■御祭神 葦原神(あしはらのかみ)御祭神は五十鈴川河口の守護神。参拝日は2024年3月18日。修繕が行われ、還座を終えたのは2023年5月10日だったそうです。。。棟持ち柱などは、元々の部材が再利用されているようです。修繕なので敷地もそのままの場所。隣の新御敷地に遷るのは、おおよそ20年後ということになります。前回の造替は2001年03月23日でした。。。北御門前の径の最も奥に鎮座している神社です。更に奥に進むと上御井神社がありますが、一般参拝者は立ち入ることが出来ません。大津神社のすぐお隣には、度会国御神社(わたらいくにみじんじゃ)があります。この日は修繕工事に向けての準備が進められていました。。社殿の「修繕」の準備が進められていた度会国御神社。大津神社の詳細については、前回・前々回の参拝記事をご参照ください。【参照】仮殿が建てられた2023.3月の大津神社【参照】2014年の大津神社など。。

2024.05.19

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】鏡宮神社 ~五十鈴川めぐり 4~

鏡宮神社(かがみのみやじんじゃ) 皇大神宮末社三重県伊勢市朝熊町。■御祭神 岩上二面神鏡霊(いわのうえのふたつのみかがみのみたま)「鏡宮」とは元々は先にご紹介した朝熊神社の異称だったとのこと。朝熊川の対岸にある、朝熊神社の御前社だったという伝承もあるようです。。。。皇大神宮・摂社・第一位の朝熊神社との関係が深いことは相互参拝が出来るように、専用の橋が掛けられていることからもわかります。。。。125社では珍しい、真っすぐな参道。「遷御」が行われるため、仕方がないことではありますがその参道は厳密に言えば社殿の正面に向かっているわけではありません。それでも125社の中では、珍しい参道だとは言えると思います。。。今回の「式年遷宮」では「修繕」が行われました。御環座は2023年9月8日。近くに朝熊神社・朝熊御前神社がありますが、修繕工事は隣の敷地に仮殿を建てて行われたようです。棟持柱などは旧部材が再利用されているようです。屋根と鳥居が異常に白いことが気になりました。。。。。虎 石。。。。社殿裏手にある「虎石」と呼ばれる、川面の石。この石は元々の神の依り代であり、御祭神が祀られていた場所だったようです。(御祭神・岩上二面神鏡霊・いわのうえのふたつのみかがみのみたま)周辺には他に「潮干石」など、多くの石があるそうです。今回の参拝(2024年3月17日)では、虎石以外は未確認ですが。。。。朝熊神社・朝熊御前神社の前から見た鏡宮神社。2014年の鏡宮神社

2024.05.14

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】大土御祖神社・国津御祖神社 ~五十鈴川めぐり 3~

大土御祖神社(おおつちみおやじんじゃ) 皇大神宮摂社伊勢市楠部町尾崎2132。■御祭神 大国玉命(おおくにたまのみこと) 水佐佐良比古命(みずささらひこのみこと) 水佐佐良比賣命(みずささらひめのみこと)祀られているのは神田の土地の守り神と、二柱の水の夫婦神。すぐ近くに神宮の「神田」があります。豊受大神宮摂社・度会大国玉比賣神社にも同じ神が祀られていますが、。それはあの辺りに外宮の御料田があったからです。宇治乃奴鬼神社(うじのぬきじんじゃ) 皇大神宮末社 大土御祖神社御同座■御祭神 高水上命(たかみなかみのみこと)。。。今回は修繕。御環座は2022年6月29日。棟持柱などは旧部材が再利用されていることがわかりますね。修繕なので「遷座」は行われていません(参照・2014年の大土御祖神社)。。まるで秘密基地への入口のような参道。駐車場はありませんが、入口前にスペースはあります。ここは行止まりになっているので、参拝者以外の通行はないと思われます。。。すぐ奥に、国津御祖神社があります。さらにそのお隣にあるのは、櫲樟尾神社(くすおじんじゃ)。櫲樟尾神社は伊勢神宮125社の1社ではありません。。国津御祖神社(くにつみおやじんじゃ) 皇大神宮摂社。■御祭神 宇治比賣命(うじひめのみこと) 田村比賣命(たむらひめのみこと) 御祭神はこの付近の産土神だそうです。葦立弖神社(あしだてじんじゃ) 皇大神宮末社 国津御祖神社御同座 ■御祭神 玉移良比女命(たまやらひめのみこと) 祀られているのは宇治比賣命の御子神。国津御祖神社・葦立弖神社も今回は「修繕」でした。御環座は2022年9月8日。参拝日 2023年3月5日。※20214年の大土御祖神社と国津御祖神社。

2024.05.13

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】朝熊神社・朝熊御前神社 ~五十鈴川めぐり 2~

皇大神宮・摂社朝熊神社(右)と朝熊御前神社(左)三重県伊勢市朝熊町字櫻木。。■御祭神 ・朝熊神社 大歳神(おおとしのかみ) 苔虫神(こけむしのかみ) 朝熊水神(あさくまのみずのかみ) ・朝熊御前神社 朝熊御前神(あさくまみまえのかみ)参拝日は2024年3月17日。5年ぶりの参拝でした。造替・遷座から5年経っていますが、真新しさが少し残っていました。板葺き屋根とは言え、他とは明らかに違う大きな社殿。しかも二社並んでいる姿には、何度見ても圧倒されます。。。。2019年3月3日撮影。前回の参拝は、造替工事が完了したばかりの頃。朝熊御前神社は遷御祭(3/7)直前のタイミング。朝熊御前神社の前にロープが張ってあるのはそのためです。。 朝熊神社。 朝熊御前神社。。それぞれ皇大神宮・摂社の第一位と第二位の神社。「大きい」とは感じるのですが、そのサイズは不明。参考までに摂社・第三位、園相神社サイズはWikiに載っています。長さ9尺(≒2.7m)×広さ7尺(≒2.1m)×高さ7.8尺(≒2.4m)。ちなみに平均的な大きさと思われる朽羅神社のサイズは長さ6尺(≒1.8m)×広さ4尺(≒1.2m)。園相神社(そないじんじゃ)も他よりもひとまわり大きいことがわかります。朝熊神社・朝熊御前神社も園相神社と同等かそれ以上の大きさだと思います。なお、外宮の摂社・末社にはこれほど大きな社殿は見られません。。。鎮座地は五十鈴川と朝熊川の合流地点東の丘の上。水の神を祀る神社だけあって、ここは雨の日が似合う境内です。小型車であれば、この参道のすぐ下まで行けます。未舗装ですが、駐車スペースもあります。。。朝熊川の対岸には鏡宮神社(皇大神宮・別末社)があります。徒歩で対岸に渡ることが出来ます。2019年の朝熊神社・朝熊御前神社。

2024.05.04

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】加努弥神社 ~五十鈴川めぐり 1~

加努弥神社加努弥神社(かぬみじんじゃ) 皇大神宮・末社三重県伊勢市鹿海町■御祭神 稲依比女命(いなよりひめのみこと)祀られている神は、大歳神の子で農耕の神。一昨年(2022)の造替ですが、鳥居と瑞垣だけで社殿はありません。石畳の上の石神さま。社殿のない小さな神社ですが、鎮座地は鹿海町(かのみちょう)。この神社に由来する町名と思われます。付近に駐車スペースはありません。周辺は田園地帯。車での参拝は、農繁期には控えた方がいいかも知れません。参考記事伊勢神宮125社巡りのススメ ~五十鈴川めぐり 1~2014年の加努弥神社。

2024.04.07

コメント(0)

-

坂田明神宮

拝 殿坂田明神宮滋賀県米原市宇賀野835-2。■御祭神 坂田宮(内宮) 天照皇大神 岡神社(外宮) 豊受毘売命坂田明神宮は元伊勢「坂田宮」と、式内論社の岡神社の二社からなる神社。とは言え、参拝時には全く気づきませんでした。毎度のことながら、リサーチなしの参拝だったからです。しかも幣殿で参拝後、ろくに本殿の確認もしていなかったため二社あることに気づかなかったのです。参拝日は2016年2月19日。当時のナビの性能がイマイチで、境内入口にある駐車場には行けませんでした。と言うか、その存在すら知りませんでした。あまり褒められた方法とは言えない駐車をしていたため、落ち着いて参拝出来なかったという、言い訳をしておきます。。幣 殿。従って、鳥居をくぐって境内に入っていませんでした。後で調べてみると、ここは境内をJRの線路が横断している珍しい神社でした。私は線路を挟んで駐車場の反対側から境内に入ったようです。。四所宮・七所宮倭姫社。四所宮(写真・左)は外宮・別宮の御祭神。七所宮(写真・右)は内宮・別宮の御祭神。こうして境内社の写真は撮っていますが、参拝時は御祭神はわかっていませんでした。境内案内図は線路の向こう側にあったからです。。。幣殿と本殿(岡神社・外宮)。幣殿の後ろに少しだけ見えているのが外宮(岡神社)の屋根。あの日、どうして本殿に注目しなかったのか不思議です。幣殿の美しさに圧倒されていたのかも知れません。路肩に無理やり駐車した車のことも気になっていましたが…。。。幣殿と本殿(坂田宮・内宮)。こちら側からは内宮の屋根が見えています。そもそも本殿の存在を忘れていましたから、千木の形状や鰹木の数は不明です。。。。次に訪れる機会があったなら、ちゃんと駐車場に車を停めて踏切を渡って参拝したいと思います。内宮・外宮、両方の本殿はもちろんのこと境内社にもちゃんとご挨拶しようと思います。それにしても適当な参拝しかせず、しかも8年前の画像を使ってよくもこれだけ参拝記録記事が書けたものです。先の数記事同様、壊れたPCから多くの画像を救出出来たことがよほどうれしかったのだろうということでご容赦ください。

2024.02.18

コメント(0)

-

伊香具神社

伊香具神社(いかぐじんじゃ)滋賀県長浜市木之本町大音688■御祭神 伊香津臣命(いかつおみのみこと)御祭神は神社では天児屋根命第七代目の子孫と伝えられており、中臣氏(藤原氏)の祖とされている。記紀には登場しないが、「近江国風土記」にある余呉湖の羽衣伝説に登場する天女を妻とした伊香刀美と同一人物と言われます。式内社で、社格は「名神大社」御祭神の十六代目にあたる神職、伊香厚行という人は菅原道真公と親交があったとか。現在のご神職も「伊香氏(読み不明)」であり、その社格もさることながら「由緒ある神社」という感じ。。。境内入口にある鳥居は独特のもの。大神神社の三ツ鳥居と、厳島神社の両部鳥居を合わせたような形ですが稚児柱が通常の倍の八本ある「伊香式鳥居」と言う鳥居。。拝 殿。伊香式鳥居をくぐると見える、茅葺屋根の拝殿。しかしこの拝殿は、現在はもうありません。参拝日は2018年8月9日。この記事の写真はすべて、壊れたPCから数年ぶりに救出したもの。参拝日の約1か月後の2018年9月4日、非常に強い勢力の台風21号が神社を襲いました。あの台風の強風の凄まじさは、今でもよく覚えています。その台風により、樹齢三百年以上と言われる杉を含む大木など20本以上が倒れたそうです。その倒木が拝殿の屋根を倒壊させ、倉や神馬なども被害を受けたそうです。。神 馬。なのでこれらの写真は、被災前の最後の姿ということになります。拝殿は昨年に再建されましたが、銅板屋根となっています。。。本 殿。参拝時には気づかなかったのですが、ちょっと不思議なことがあります。「瑞垣門」と言っていいのでしょうか、本殿前の門の屋根にも千木と鰹木があります。この神社の御祭神は男神です。多くの場合、男神を祀る神社の千木は外削ぎで、鰹木は奇数。伊香具神社の本殿もそうなっているのですが、なぜか門の屋根は内削ぎの千木で鰹木は6本(偶数)です。。。招魂社三の宮神社。境内には他に、立派な招魂社がありました。日清戦争以降の、この地域の英霊が祀られています。三の宮神社の御祭神は本宮・御祭神の御子神(長男)の臣知人命(おみしるびとのみこと)で、縁結びの神として信仰されているそうです。ここには是非再訪し、千木と鰹木の謎をご神職にお尋ねしたいです。再建された拝殿や境内の様子も気になります。それとご神職の名字の「読み」も。おそらく、「いかぐ」さんだと思いますが。。

2024.02.11

コメント(0)

-

太宰府天満宮

太宰府天満宮福岡県太宰府市宰府4■御祭神 菅原道真公。2023年10月、久しぶりに九州に行きました。太宰府天満宮は32年ぶり3度目の参拝。上の写真は「心字池」前に立つ石鳥居。南北朝時代の建立と伝えられ、九州最古の石鳥居と言われます。。。心字池にかかる 3つの赤い橋はひとつめが過去で ふたつめが今…ここに来ると、さだまさしの「飛梅」という曲を思い出します。みっつめの橋は、未来です。。。。手水舎の手水鉢は、宝来山の一枚岩で作られたもの。中央には神亀が彫られています。。。。本殿前に至る楼門は「二重門」とも呼ばれ、内側と外側の造りが異なる珍しいもの。そんなこと、言ってくれなきゃ気が付きません。。。。。社殿は改修工事中でした。完成は3年後だそうです。しかし、さすがは全国天満宮の総本宮の太宰府天満宮。仮殿もハンパじゃありません。。。。仮 殿。3年間限定の「仮殿」は、関西の有名建築家の設計によるもの。社殿内のモダンな造りもさることながら、屋根の上に緑を湛えるユニークなデザイン。仮殿とは言え、期間限定で見られる貴重な光景とも言えそうです。屋根の上の緑は、社殿完成後は「天神の森」に移植されるそうです。。。。。現在は仮殿の裏にひっそりと佇む、飛梅。「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅の花 主なしとて春な忘れそ」京の都で菅原道真公が愛でた梅の木が、一夜にして大宰府に飛んだと伝わる「飛梅」32年ぶりの参拝で、社殿が工事中だったのは残念ですが今でしか見られない仮殿への参拝も、ある意味で貴重な体験でした。社殿修復完了後、必ず再訪したいと思います。。

2024.01.23

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】大山祗神社・子安神社

。大山祗神社・子安神社は皇大神宮(内宮)所管社ながらある意味、特別な神社と言えそうです。上の写真のように、所管社ながら神社名と御祭神が書かれた駒札が建てられています。これは摂末社、所管社では珍しいことです。他には同じく皇大神宮域内にある瀧祭神くらいしか例がありません。しかもこちらには、いつの頃からかこじゃれた手水鉢も設置されています。伊勢神宮では珍しく、ある特別な信仰がある神社なのです。。。なかなか趣のある光景。これも珍しいことですが、両社には賽銭箱も設置されています。。大山祗神社 皇大神宮所管社。■御祭神 大山祗神(おおやまつみのかみ)「山の神」として知られる大山祗神。ここは宮域内・神路山の入り口にあたるそうです。。子安神社 皇大神宮所管社。■御祭神 木華開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)御祭神は大山祗神の娘神。火の神、火山の神としても知られていますが、ここでは安産の神として信仰されています。燃え盛る産屋の中で御子を生んだという、神話からの信仰でしょう。御祭神は山幸彦と海幸彦の母親です。。。社殿の横にある、奉納棚。小さな鳥居が奉納されています。「安産祈願」の鳥居で、この小さな鳥居は参集殿などで売られているそうです。今は写真のように、整然と奉納されていますが2009年に見た光景は衝撃的でした。現在のような棚がなく、社殿の周囲に鳥居が奉納されていたのです。。。2019年9月に修繕、還座を終えた両社。真新しい社殿の撮影は2019年11月。こちらも宇治山田神社と同じく、壊れたPCから救出した画像です。。

2024.01.21

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】宇治山田神社

宇治山田神社(うじようだじんじゃ) 皇大神宮・末社.■御祭神 山田姫命(ようだひめのみこと)御同座 那自賣神社(なじめじんじゃ) 皇大神宮・末社■御祭神 大水上御祖命(おおみなかみのみおやのみこと) 御裳乃須蘇比賣命(みものすそひめのみこと)どちらの御祭神もこの地域の水の神。月讀宮の近くにある、森に鎮座するこの神社は2014年の125社巡りで出会った中でも特に印象に残っている神社。。。御造替は2018年11月。木の香りが漂ってきそうな社殿の写真は2019年3月3日に撮影したもの。2014年の初参拝時にはやぶ蚊の猛攻に遭いましたが、この日はゆっくりと参拝。。。今頃になって2019年参拝の記事を書くのには、少々事情があります。実は2020年5月頃、青色吐息だった私のPCが壊滅状態に…。以来、妻のPCを借りて細々とブログを書いてまいりました。なんだかんだと先送りにされていましたが、この度やっとPCを購入。待たされた分、妥協せずに純国産のPCを入手いたしました。。。同時に、突如ひらめいたファインプレー(自画自賛)により旧PCの写真などのデータの救出にも成功したのです。これでしばらく、ブログネタには困りません。なにせ2013年から2020年までの写真が眠ったままだったからです。2020年以降はコロナ禍の影響で、極端にお出かけが減りましたし。。。昔の私だったら、こんなに「ネタ」を放置することはなかったかも。これからは、頑張ろうと思います。神社の話題をほとんど書いていませんが、一言で言えば「おススメの場所」です。※2014年の宇治山田神社。

2024.01.14

コメント(0)

-

科長神社と小野妹子墓

科長神社大阪府南河内郡太子町山田3778■御祭神 級長津彦命(しなつひこのみこと) 級長津姫命(しなつひめのみこと)太子町唯一の式内社。御祭神は風の神。元は二上山に鎮座していたと伝えられているようです。付近は古くから「磯長谷(しながだに)」と呼ばれています。蘇我氏の本拠、石川に近く「磯長谷」は王陵の谷とも称され蘇我氏と関係が深い天皇などの古墳が集まっています。「しなが」に「磯」という字が使われているのは謎。。。「金平大明神」と書かれた境内社。ここに海上交通の神が祀られていることも謎。磯長谷の「磯」に関係があるのだろうか。この地は蘇我氏だけでなく、海人族も移住していたのかも知れません。。。境内は広くはありません。ただしそこそこの本殿があるようですが、見落としました。なぜここに風の神?境内ではただただ、そんなことを考えてしまっていました。近くに小野妹子墓がありますが、やっぱりそれも謎。。。「本殿を見落とす」という、神社ブロガーにあるまじき失態を誤魔化すように小野妹子墓のご紹介を付け足します。この地に小野妹子墓がある理由は不明です。。。この小野妹子墓は池坊によって管理されているそうです。小野妹子が朝夕仏前にお花を供えたことから華道池坊がはじまったからだとか。しかし華道家元 池坊の管理としては、微妙なお姿と言えなくもないかも。塚らしきものは崩れ、お供え物も見られません。しかし小野妹子の命日である毎年6月には、池坊関係者と科長神社の宮司により「小野妹子墓前祭」が執り行われているそうです。。。上の画像は、小野妹子墓前から富田林市方面を見下ろす眺望です。この地に小野妹子墓があることも謎なのですが、この場所はいかがなものかと。王陵の谷を見下ろす位置にあるというのはどうかと思います。付近にあるのは推古天皇陵、用明天皇陵、聖徳太子墓など。妹子は当時の官位としては最高位を得ていました。しかし天皇陵を見下ろす位置は小野妹子の墓としては少々、畏れ多い場所のような気がします。小野妹子は近江の出身と言われています。大津市北部、琵琶湖西岸に小野氏の本拠があったとされ、小野という地名も残っています。周辺には小野神社やその境内にある小野篁(おののたかむら)神社、境外摂社の小野道風神社など小野氏ゆかりの神社が点在しています。この地にある丘陵には、小野妹子神社と小野妹子墓との伝承がある7世紀前半の築造とされる唐臼山古墳があります。大津市 小野神社・小野篁神社・小野道風神社。

2023.10.02

コメント(2)

-

【伊勢神宮125社】御食神社

御食神社(みけじんじゃ) 豊受大神宮摂社伊勢市神社港(いせしかみやしろこう)。■御祭神 水戸御饗都神(みなとのみけつかみ)「水戸」とは海水が入り込む港。「みけつかみ」は食べ物を司る神のこと。つまり御祭神は港(神社港)で揚がった食物を伊勢神宮に調進する神。。。域内への入口は2か所。「定の立札」が立っているので、こちらが「表玄関」か。奥に見えるのは「辰の井」という井戸。この水を倭姫命に献上したという伝承があるそうです。地元では龍神信仰と結びついて「辰神さん」と呼ばれているそうです。地元の案内板によれば、御祭神は食物ではなく水の神と考えられているようで水戸の神=速秋津比子神・速秋津比売神と記されていました。。。こちらは社殿裏側にある入口。この神社をナビに設定すると、なぜか狭苦しい道のこちらに連れて来られました。初めてここに車で入り込むと、変な汗をかくかも知れません。駐車場はありませんが、神社の東側には短時間なら駐車可能なスペースはあります。(路上駐車ですが)。。。参拝日は2023年3月4日。修繕後の御還座は2021年7月2日だったそうですが、社殿や鳥居は真新しさが残っていました。ご覧のように、他の摂社・末社とは趣が異なります。地元の産土神として奉祀されているからでしょうか。灯篭が建てられ、TOP画像のように瑞垣も二重になっています。。

2023.09.26

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】志宝屋神社

志宝屋神社(しおやじんじゃ) 豊受大神宮末社伊勢市大湊町。■御祭神 塩土老翁(しおつちのおじ)御祭神は神話と天皇紀の両方に登場。神話では山幸彦を海神の宮に導き、天皇紀では神武の東征で道案内役となったりと、助言の神といったイメージ。また製塩の神としても信仰されているようです。。。。かつて鎮座地辺りは製塩が盛んだったそうです。地元ではこの神社は「塩屋明神」とも呼ばれているそうです。製塩の守り神として信仰されてきたのでしょう。伊勢神宮で使用される塩は、二見にある御塩殿神社で作られています。御塩殿神社の御祭神は御塩殿鎮守神(みしおどののまもりのかみ)ですが、この神社と同じ塩土老翁が御祭神だとする説もあるようです。。。第62回式年遷宮により、2020年5月に御遷座。志宝屋神社はこれからおよそ40年、この敷地に御鎮座されます。参拝日は2023年3月4日。造替から3年ほど経っているので、それほど真新しさは感じられません。。。。域内への入口は社殿の裏手にあります。社殿正面には回り込むように参道を歩くことになります。伊勢神宮125社にはこのような参道が多く見られます。入口の鳥居から真っすぐに社殿正面に続く参道はありません(たぶん)。一部の方は「これらの神社は怨霊を祀る」と言うかも知れません。しかし私は伊勢神宮はそうではないと思っています。「不浄なものを域内に入れない」そういう構造の社叢なのだと思っています。【参考】2014年の志宝屋神社。【】

2023.07.02

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】堅田神社

堅田神社 皇大神宮・摂社伊勢市二見町茶屋。。■御祭神 佐見都日女命(さみつひめのみこと)祀られている神さまはこの土地の神。「佐見」というのは、元々の地名だと言われています。倭姫命がこの地を巡幸した際、佐見都日女命が堅塩を奉じたと伝えられています。このことが二見で伊勢神宮に奉納する塩が作られるきっかけだったとか。実際にその塩が作られるのは、御塩殿神社です。堅田神社参拝のあと、御塩殿神社にも参拝しました。御塩殿の屋根の修繕が終わった姿を見たかったからです。後日、その御塩殿神社の様子もご紹介する予定です。。。。。。参拝日は2023年3月4日。第62回式年遷宮による修繕が行われたのは2021年8月。御環座から1年半ほど経っていましたが、社殿には真新しさが残っていました。。。。。。この画像は社殿前から見た参道です。2014年に参拝した時も、同じような写真を撮っています。社殿は南向きで、道路がその北側を通っているので社殿の裏側から回り込む参道になっています。2014年の堅田神社。。。。。こちらは道路側から見た参道です。この先から右に行くと社殿前に出ます。伊勢神宮125社にはこのような参道を持つものが多くあります。と言うか、社殿に向かって真っすぐな参道を見たことがないくらいです。これは「怨霊を祀る神社の特徴だ」と言う方々もいらっしゃいますが、伊勢神宮125社の場合は違うのではないかと思っています。。。。

2023.06.11

コメント(0)

-

茨木神社 ~北摂で最も好きな神社~

茨木神社大阪府茨木市元町4番3号茨木神社・公式ホームページ■御祭神 建速素盞嗚尊 誉田別命 天児屋根命この神社との出会いは、ネットで知り合った神社仲間の紹介がきっかけでした。「茨木市に、参道の長い神社がある」神社巡りを始めたばかりの頃、そう聞いて参拝に出かけたのです。以来、仕事で茨木市に行く度に必ず立ち寄った、北摂で最も好きな神社です。しかし今回は12年ぶりの参拝。拝殿が建替えられたと聞いて、久しぶりに参拝しようと思ったのです。。。。。。。上の写真は旧拝殿です。この茨木神社は、実は奥宮である天石門別神社を護った神々を祀っています。戦国の世、織田信長は天下統一の道具としてキリスト教を利用し、各地の神社・仏閣を焼き払いました。高槻城主・高山右近もそれに倣い、北摂地域の神社などを焼き払っていたとか。しかし信長は「天照大御神、春日大神、八幡大神及び牛頭天王(素盞嗚大神)の諸社は焼くべからず」そうお達しを出していたため、天石門別神社は「牛頭天王を祀る神社」と詐称し焼き討ちを免れたのだそうです。どういうことかは、茨木神社公式HPの「御由緒」をご覧ください。。。。。東 門。。。茨木神社・東門は茨木城の搦手門(からめてもん)を移築したものと言われています。城主はいろいろ代わっているそうですが、建てたのは楠木正成だそうです。城郭の跡などは残っておらず、この門が唯一の城跡の証のようです。。。。。本 殿。。令和4年、拝殿と幣殿の造替が行われ同時に本殿の修復と屋根の葺き替えも行われたそうです。この本殿のすぐ裏に、奥宮があります。。。。。奥宮・天石門別神社(あめのいわとわけじんじゃ)。。■御祭神 天手力男命(あめのたぢからおのみこと)天手力男命は天照大神がお隠れになった天の岩屋の扉をこじ開けた神です。しかし神社名となっているのは天石門別。天石門別神というのは天手力男命とは別の神さまなので、ちょっと混乱しそうになります。天石門別神は天の岩戸を神格化したものと言われており、この神社の名称になったということなのではないでしょうか。この奥宮・天石門別神社は、本宮を差し置いて(?)式内社です。。。。。。。なんとも美しい社殿です。神明造ですが、伊勢神宮とは違って妻入りの社殿。あまりにもこの神社が好きすぎて、同じようなアングルで何枚も写真を撮ってしまいました。久しぶりに訪れた大好きな神社なのに、この位置と正面しか見ていません。そう言えば、今までも裏手や他の位置からこの神社を眺めた記憶がありません。あまりの美しさに、いつも舞い上がってしまうからかも知れません。男神を祀っているので千木は外削ぎですが、鰹木は不思議なことに2本(偶数)。。。。。天石門別神社・正面(2007年)。。2007年に撮った写真を見て気が付いたのですが、この社殿は「本殿」ではなく覆い屋的なものかも知れません。社殿の中に祠のようなものが見えるからです。タイトルに「北摂で最も好きな神社」と書きましたが、本宮ではなく、大好きなのはこの奥宮のことです。。。。末社・皇大神宮御祭神 天照大御神手水舎:末社・手前から順に多賀神社、御祭神 伊射那岐命主原神社 、御祭神 天児屋根命・応神天皇天満宮、御祭神 菅原道真公事平神社 御祭神 大物主神・崇徳天皇・金山彦命。。。。末社・厳島神社御祭神 市杵島姫命。。皇太神社御祭神 天照大御神。。。他に事代主命・大国主命を祀る恵美須神社や愛宕神社 稲荷神社などがあります。奥宮の前で舞い上がってしまったせいか、ちゃんと全ての境内社の写真を撮りそこなってしまったようです。【参考】龍水御朱印帳・掲載寺社索引。

2023.06.03

コメント(4)

-

天神社

天神社 茨木市野々宮2-1-8。■御祭神 菅原道真公鳥居の扁額は「天満宮」となっています。神社庁には属さない神社ですが、地元の方々の信仰は篤いようです。。社号標は「乙神社」と読めそうですが、この「乙」っぽい文字は実は「天」を最も崩した文字なのだそうです。。拝 殿。およそ15年ぶりの参拝。一見なんの変哲もない小さな天満宮ですが、個人的に思い出深い神社。私は天満宮との相性がいいと思っていた時期がありました。娘や親戚の子、友人の御子息たちの受験のとき私が北野天満宮などに「代理参拝」をして、全て第一志望校に合格したのです。唯一、失敗したのは私自身の受験でした。。。私の「失敗」はずいぶん前のことではありますが。。。拝殿と本殿・覆い屋。。「小さな天満宮」と書きましたが、ご覧のようにそこそこの大きさ。本殿の大きさはわかりませんが、覆い屋は意外なほど大きく感じました。灯篭などは江戸時代のもののようでしたが、境内の木々を見ると古くから信仰の場だったことが感じられます。。。。鎮座地の「野々宮」という地名ですが、この神社ゆかりの地名かも知れません。他に周辺に神社が見当たらないからです。現在は「天神社」で、菅原道真公を祀る神社ですが、「野々宮」と言えば他に意味がありそうです。調べてみるとここは「難波三所野々宮」のようなのですが、その「難波三所野々宮」が何なのかよくわかりませんでした。やはり伊勢神宮の斎宮に関係があるようです。この地が斎宮が伊勢に行く前の禊場なのか、帰京の際の祓除の場なのかそれもよくわかりませんでした。意外な場所で伊勢神宮とのご縁を感じました。。。。。境内のクスノキなどは、茨木市の保存樹林に指定されています。また境内入口付近には、珍しい「乳」のあるイチョウもあります。15年前にはこれらは目に入っていませんでしたが。参拝時には「もう来ることもないかも」と思いましたが、「難波三所野々宮」については、もう少し調べてみようと思います。。

2023.06.01

コメント(0)

-

松下社

松下社(まつしたやしろ)三重県伊勢市二見町松下■御祭神 素盞鳴尊 菅原道真 不詳一座素盞鳴尊 菅原道真 という男神を祀っていますが、千木は内削ぎで鰹木は偶数。この地の伝承から、皇大神宮摂社の神前神社の旧地とする説があるそうです。千木と鰹木は内宮の摂社の名残でしょうか。この神社も伊勢神宮と同じく、20年毎に社殿の造替が行われます。。。。境内入口にも境内にも、狛犬がありません。これも伊勢神宮と同じです。境内のお隣に「民話の駅 蘇民」という、道の駅のような施設があります。そのため十分な駐車スペースがあり、参拝に便利。この「民話」とは、「牛頭天王(素戔嗚尊)と蘇民将来」の話。。。。。。伊勢市では1年中しめ縄を飾る風習がありますが、それは「蘇民将来」にちなんだものです。しめ縄には「蘇民将来子孫家門」と書かれてあり、裏には安倍晴明ゆかりの「セーマン・ドーマンの印」も描かれているそうです。蘇民将来のしめ縄は伊勢市内の神具屋さんにもあるそうですが、この松下社が本家本元と言えそうです。【参考】蘇民将来伝説(二見町)蘇民将来のしめ縄について。蘇民祠(通称・蘇民社)。境内に入ってすぐ左手にある、蘇民祠。社地はけっこう広いのですが、鎮座しているのは小さな祠。祀られているのは、蘇民将来です。。。。。蘇民祠。祠の下にある木の束は「榊巻(さかきまき)」と呼ばれるもの。本殿の床下など境内に全部で14カ所ある、榊の枝を束ねて重ねたもの。榊は毎年巻き重ねられていき、20年毎の社殿の建替え時に榊巻も新しくするそうです。榊巻神事は毎年12月31日に行われる、この松下社独特の神事。。拝 殿。前述のように境内には狛犬がなく、拝殿前の「狛犬の定位置」に榊巻が置かれていました。場所は夫婦岩で有名な二見興玉神社から約1km。境内には三重県指定の天然記念物、樹齢2千年とも言われる大クスがあります。。。

2023.05.26

コメント(0)

-

溝咋神社

溝咋神社(みぞくいじんじゃ)大阪府茨木市五十鈴町。■御祭神 玉櫛媛命 (たまくしひめのみこと) 媛蹈鞴五十鈴媛命 (ひめたたらいすずひめのみこと) 相殿神 溝咋耳命 (みぞくいみみのみこと) 天日方奇日方命 (あめのひかたくしひかたのみこと) 他玉櫛媛命 は媛蹈鞴五十鈴媛命 の母、溝咋耳命は祖父、天日方奇日方命は兄。この一帯が本拠地だったとされる三嶋溝咋一族を祀る珍しい神社。鎮座地の「五十鈴町」という町名は、この神社の御祭神媛蹈鞴五十鈴媛命に由来すると思われます。。神 門媛蹈鞴五十鈴媛命は神武天皇の后となった「神の子」(古事記)丹塗りの矢に化けて、玉櫛媛命と結ばれた三輪山の大物主神が父親。一方、日本書紀(神代 上)では鰐に化けて玉櫛媛命のもとに通った事代主命が父親だと記されています。。初参拝は2005年か2006年。2011年までの間に3回ほど参拝し、今回は12年ぶりの参拝。以前は少し荒れた感じの境内が気になりました。宮司死去後、神事の継続が危ぶまれる時期もあったそうです。詳しい事情はわかりませんが、SNSなどで神社存続の危機を訴える投稿を何度か見たことがあります。。。。上の写真は2011年に撮ったもの。摂・末社の覆い屋がつっかい棒で補強されていました。さらに平成30年の大阪北部地震や、大型台風の被害を受け摂・末社の周辺は立入禁止にされるほど倒壊寸前になってしまったようです。。拝 殿神社の危機を訴えていたアカウントのフォローを辞めたのでその後の経緯はわかりませんが、現在は摂・末社の覆い屋は建替えられ氏子さんたちの努力によって、神事も維持されているそうです。。写真は覆い屋が建替えられた事代主神社(手前)と手力雄神社(奥)。少々近代的な感じがしますが、何年かたてばきっと境内の風景にとけ込むでしょう。。本 殿現在の社殿は1742年(寛保2年)、地元出身の両替商米屋喜兵衛の寄進によるものだとか。明治の終わり頃までは、上宮と下宮に分かれており現在の社は式内社の下宮で、上宮は合祀されたそうです。。溝咋神社・上宮跡 石碑溝咋神社の北北東、約300m。茨木市学園町のマンション街の一画に、上宮跡の石碑があります。上宮には媛蹈鞴五十鈴媛命・溝咋耳命・天日方奇日方命が祀られており下宮には玉櫛媛命が祀られていたと言われています。。境内にはちょっと目を引く木々がありました。他の木の根を鷲掴みにしているような木。末社に祀られている手力雄命が、岩屋戸から天照大神の手を引く場面を想像…。うーーん。なんか、ちょっと惜しい。「巾着の木」と呼ばれるタブノキも、なんか「惜しい」感じ。でも、想像力豊かな人がそれなりの演出をすればちょっとしたパワースポットに出来るかも知れません。巾着の木の向こうの家々は、2011年には見られなかったもの。故宮司宅は撤去されたそうですが、跡地、あるいは社地の一部などが宅地として売却されたのかも知れません。今後、境内が整備されていくことを期待します。。

2023.05.18

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】度会大国玉比賣神社・伊我理神社

度会大国玉比賣神社(豊受大神宮摂社)伊我理神社(豊受大神宮末社)度会大国玉比賣神社(わたらいおおくにたまひめじんじゃ)■御祭神 大国玉命(おおくにたまのみこと) 弥豆佐佐良比賣命(みずささらひめのみこと)伊我理神社(いがりじんじゃ)■御祭神 伊我利比女命(いがりひめのみこと)御同座 井中神社(いなかじんじゃ) 豊受大神宮末社鎮座地 伊勢市豊川町昨年9月に修繕を終えた度会大国玉比賣神社。そして2020年の9月に修繕を終えた伊我理神社。待ちに待った真新しい社殿の「揃い踏み」です。初参拝は2014年の8月でした。真夏だったということもあってか、この二社の森はまるでジャングル。そして両社の姿は古代遺跡のように思えました。ジャングルの中の古代遺跡。そういったイメージから言えば、真新しい社殿は似合わないかも知れません。でも実際は、全く違和感のない光景でした。.度会大国玉比賣神社から森の奥に進み、石段を上った所にある伊我理神社。域外の神社では、間違いなく超お薦めの神社です。外宮に近く、すぐそばを幹線道路が通っていますが森の中に1歩入ると別世界が広がっています。伊我理神社前から見下ろす度会大国玉比賣神社昔はこの辺りに外宮の御料田があったそうです。伊我理神社の御祭神はその御料田の井泉の神なのだそうです。また、獣の害を防ぐ意味の「猪狩り」がその名の由来とも言われているそうです。車で行かれる場合は、あまり目立たない入口なので注意が必要かも。Google Mapのストリートビューで、予め場所を確認しておく方がいいと思います。iPhoneなどで使えるMapのLook Aroundは伊勢市ではまだ対応していません(2023/5月現在)。度会大国玉比賣神社2019年の度会大国玉比賣神社・伊我理神社「伊勢のお気に入りスポット」龍水御朱印帳【参考】度会大国玉比賣神社・伊我理神社の入口「度会大国玉比賣神社・伊我理神社に駐車場はありません」KANSAI-SANPO.

2023.05.01

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】大津神社

大津神社(豊受大神宮末社)と仮殿■御祭神 葦原神(あしはらのかみ)この神社は外宮の域内にあり、北御門からの参拝となります。御祭神は五十鈴川河口の守護神だそうです。しかし外宮は宮川に近く、昔はその支流が域内を流れ外宮の東にある勢田川と繋がっていたようです。。。7。外宮・正宮前には池があり、表参道入口のせんぐう館の前には勾玉池があります。地図を見ればなんとなくわかりますが、それらはかつて川だったようです。昔の地震によって川が堰き止められて池になったと伝えられています。上の写真は外宮前にある池です。外宮前広場にには川原祓所(かわらのはらいしょ)があることからもこの池がかつては川であったことがわかります。外宮から1kmほど北にある池のほとりにある神社(豊受大神宮摂社)も川の前にあったことを想像させる河原淵神社という神社名です。外宮周辺は昔、宮川・勢田川・五十鈴川の支流が入組んだ地域だったのかも知れません。鳥居のある方の社殿は仮殿です。先にご紹介した川原神社とは違い、仮殿の方にしか鳥居がありません。したがって、参拝は仮殿の方ですることになります。御祭神が既に仮殿に遷されいて、社殿の修繕が近いということなのでしょう。せっかく隣に新御敷地があるのに、仮殿を建てて修繕するのはなぜかと思われるかも知れません。しかし写真をよく見ればわかるように、仮殿はあくまでも「仮のお社」なのです。千木や鰹木もなく棟持柱もないもので、しかも他の神社の仮殿としても使われるようです。つまり社殿の造替や修繕の際、言葉は悪いのですが「使いまわし」される社殿のようです。川原神社(2023年3月5日)大津神社へは外宮の北御門を入ってすぐ、御厩の手前から右手の森の中の径の先にあります。ほとんどの摂社・末社・所管社は20年で修繕が行われ、次の20年で造替(遷御)が斎行されます。つまり、大津神社のように新御敷地を持つ神社において仮殿と本殿が並立しているこの光景は40年に1度、数か月間だけ見られる貴重な姿ということにまります。参拝日は2023年3月5日。伊勢市在住の知人によれば、本殿の簀屋根(すやね)が外され修繕工事が終わったようです(2023年4月22日現在)。その知人のブログを見ると、本殿前には新しく鳥居も建てられているようです。リフレッシュした社殿への参拝が楽しみです。大津神社とは関係ないのですが、上の写真は北御門からすぐ左手にあるもの。私も伊勢市在住の知人もずっと特定できなかった「猿面石」です。ひょんなことから、やっと見つけました。地元では「猿面石」と呼ばれているそうですが、元々は「兜石」というそうです。この他にも今回、興味深い「石」をみつけました。内宮・外宮の域内には、ガイドブックには載っていない見どころがたくさんあります。近々、そういった伊勢神宮の隠れた見どころをご紹介したいと思います。 伊勢神宮の見どころ ~ 内宮編2015 ~ その1伊勢神宮の見どころ ~ 内宮編2015 ~ その2伊勢神宮の見どころ ~ 内宮編2015 ~ その3伊勢神宮の見どころ ~ 外宮編2015 ~ その1伊勢神宮の見どころ ~ 外宮編2015 ~ その2。【】

2023.04.30

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】園相神社

園相神社(そないじんじゃ) 皇大神宮摂社伊勢市津村町白木■御祭神 曽奈比比古命(そなひひこのみこと) 御前神(みまえのかみ)参拝日は2023年3月5日。125社巡りをした2014年以来、2回目の参拝です。祀られているのはこの地域の御園の守護神。第62回式年遷宮による社殿の修繕が斎行されたのは2015年5月。修繕から8年ほど経っているので、さすがに真新しさは感じませんでした。真新しさは感じませんでしたが、今回の参拝で気づいたのは社殿の大きさ。初参拝の時は125社巡りの序盤だったということもあって、とにかく「先を急いでいた」という感じの参拝だったかも知れません。今回の参拝(2023年3月5日)ではこの社殿は他の摂社・末社・所管社と比べてかなり大きいと感じました。しかし初参拝の時には全くそういう記憶がありません。2014年に125社巡りにチャレンジしたとき社殿の大きさの違いに気づいたのは、朝熊神社に参拝した時でした。今回この園相神社も朝熊神社と同じくらい大きいのではないかと感じました。初参拝の時に印象に残っていたのは、この参道。曲がりくねった参道に大木がいくつも生えて、参拝者の通行を妨げているかのよう。曲がりくねったり折れ曲がった参道は、125社では珍しくありません。園相神社の参道は狭いので特別な感じがしますが、参道に木が生えているのも実は珍しくありません。内宮の参道や瀧原宮の参道でも見られる光景なのです。【関連記事】園相神社・他社との比較とか。。。【関連記事】2014年の園相神社。

2023.04.27

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】川原神社

川原神社・皇大神宮摂社伊勢市佐八町(そうちちょう)■御祭神 月読尊御魂(つきよみのみことのみたま)車で神社に向かっているときには気づかないのですが、この神社はその名の通り宮川沿いの土地に鎮座しています。今回が2回目の参拝。前回は125社巡りをした2014年だったので、9年ぶりの参拝。今回も車(レンタカー)での参拝。伊勢市街方面から上の地図(Google Map)の青〇を左折しました。ただし川原神社への次の左折は小型車でなければ困難かも知れません。今回はトヨタ・ヤリスだったので曲がれましたが、運転に自信がない方は軽自動車以外は避けた方がいいかも知れません。川原神社付近から南へ約500m、上の地図の緑〇からの左折がおススメです。川原神社への道は狭く、生活道路と言うよりは農道。3ナンバー車だと通行は可能でも、川原神社でのUターンは困難かも知れません。Google Mapのストリートビューや航空写真で、前もって周辺を確認してから行って下さい。川原神社前でのUターンは、ヤリスでもけっこう手こずりました。隣に建てられているのは新社殿ではなく、仮殿です。今回は造替ではなく修繕なので、遷御ではなく元の敷地のまま。参拝日は2023年3月5日。この時点では「仮遷座」はまだ行われておらず、仮殿に間違って参拝しないようにロープが張られていました。この後、仮殿に御祭神が遷されて社殿の修繕が行われるのです。わざわざ仮殿を建てるのなら、造替(遷御)すればいいのでは?そう思われる方もいらっしゃるかも知れません。しかしこの仮殿はわざわざ建てたのではなく、他の神社でも利用されているもののようです。注意深く見ると、古い部材と新しい部材が混ざっていますね。棟持柱もなく、千木や鰹木もありません。【参考】2014年の川原神社修繕が終わったら、また参拝したいと思います。前回の記事と同じような写真ですが、ここも例によって「まっすぐでない参道」です。「怨霊を祀る神社の特徴だ」と言う人もいますが、伊勢神宮125社の場合は「不浄なものを入れない」ためのもの。私はそう思っています。ところで今回、この参道の途中に「謎の施設」がありました。川原神社の謎の施設???(アメブロ)。

2023.04.16

コメント(0)

-

【伊勢神宮125社】津長神社・大水神社

饗土橋姫神社(あえどはしひめじんじゃ)伊勢神宮・内宮の宇治橋前駐車場の裏手にある森の中にひっそりと佇む饗土橋姫神社(あえどはしひめじんじゃ)が鎮座しています。饗土橋姫神社は宇治橋鎮守神(うじばしのまもりのかみ)を祀る神社。内宮・外宮の式年遷宮に先立つこと4年、この神社は宇治橋の架け替えと同時に造替が行われます。その饗土橋姫神社の左右の高台に、二つのお社が鎮座しています。 津長神社饗土橋姫神社の右手にあるのは、皇大神宮摂社・津長神社。御同座 新川神社(にいかわじんじゃ) 皇大神宮末社 石井神社(いわいじんじゃ) 皇大神宮末社第62回式年遷宮による修繕が執り行われたのは2016年6月。写真は2018年9月に参拝した時のものです。休日には常に満車状態の宇治橋前駐車場ですが、ここを訪れる人はほとんどいません。大水神社饗土橋姫神社の左手の高台にある大水神社。御同座 川相神社(かわあいじんじゃ) 皇大神宮末社 熊淵神社(くまぶちじんじゃ) 皇大神宮末社津長神社と同じく、2016年6月にお社が新しくなりました。【参考】2014年の津長神社と大水神社。

2022.10.30

コメント(0)

全504件 (504件中 1-50件目)