-

1

Seesen

ブラウンシュヴァイクから列車で40分、ハルツ山脈の麓にあるゼーゼン(Seesen)という町を訪ねてきた。山麓の小さな町だが、もともと缶詰工場や鉱石などで栄えた工業都市で、今も小さいながら賑わいを見せる。僕が勤めているグロトリアンというピアノ工場のルーツもここにある。ブラウンシュヴァイクで楽器製作の仕事をしていたハインリヒ・エンゲルハルト・シュタインヴェーク(後のヘンリー・スタインウェイ)が1920年、独立してこのゼーゼンに工房を構えた。そして1835年にこの工房で初めてスクエアピアノを完成した。この時をグロトリアンのピアノ工場としての創業としている。その後シュタインヴェーク一家は順に渡米しスタインウェイ&サンズを設立、この工場は最終的にグロトリアン一家に譲られたというわけである。このエピソードはピアノメーカー事情に詳しい人にとっては聞き飽きて耳にタコのできるような話かもしれない。グロトリアン=シュタインヴェークの工場がヴォルフェンビュッテル、ブラウンシュヴァイクに移転してからはピアノ産業の痕跡は残されていない。だが、この町には「スタインウェイ」の名前が強く刻み込まれている。それは、ハインリヒの4男ウィリアム・スタインウェイ(旧名ヴィルヘルム・シュタインヴェーク)の功績によるものだ。彼は父がスクエアピアノを完成させた1835年にこのゼーゼンで生まれた。ウィリアムは他の兄弟のような技術者ではなく、ビジネスの分野で活躍した人物で1876年にスタインウェイ&サンズの社長になっている。1880年にハンブルクに工場を設立するとともに、彼の生まれ故郷であるゼーゼンの諸団体や学校、施設などに多額の寄付をした。そのことから1888年、ウィリアム・スタインウェイはゼーゼンの名誉市民となった。さらに1892~1898年、町の南部に「Steinwaypark」という公園を作った。このことで「Steinway」の名はゼーゼン市民にとって忘れられないものとなったのだ。さて、鉄道路線をはさんでSteinwayparkとは反対の方向に博物館がある。この博物館の建物はもともと1707年に建てられた狩猟用の公爵邸(Herzogliches Jagdschloss)だ。一応月曜以外の午後3時から午後5時までが開館時間となっているが入口の扉はずっと閉まりっぱなしになっている。ドアの横にベルがあり、見学者はそのボタンを押して見学希望の旨を伝えると中から扉を開けてくれる。中には係員が2人いて、非常に愛想がよかった。「全部見たいの?それとも何か特別見たいものある?」と聞くので、「何か楽器関係とか・・・」と言うと、「ああ、スタインウェイね…」と言って2階に案内された。2階の一角はスタインウェイの展示コーナーとなっていた。係員はその部屋だけ電気をつけてその場を去った。展示されている楽器や工具類は特別ここでなければ見れないといった類のものではなかった。しかし、スタインウェイとゼーゼンの関係、とりわけウィリアムに関する記述には大いに興味を引かれた。また自筆の手紙や寄付に関する証書類など興味のある人には価値のあるものが多い。ちなみにこの博物館は入館無料だ。「ゼーゼン(Seesen)」の名前の由来だが、博物館の資料によるとこの町には昔大きな湖(See)があり、そのことから「湖の家々(Seehausen)」を意味するSeehusenあるいはSehusaが後に訛って行ったのではないかということである。なお、その大きな湖は現在は大分干からびてしまい、博物館の裏手にわずかな沼地を残すのみとなった。ドイツの旧市街にありがちないわゆる「ローマ式」の街づくりではなく、木組みの家が何筋か並行して並んでいる小ぢんまりとした街づくりだ。18世紀の面影の残る町だが不思議と古めかしい印象はない。(左写真は市役所)

2006.08.16

閲覧総数 174

-

2

クラヴィコード製作日記 第1回

クラヴィコード製作日記・・・と名づけたものの、実はこれ、OWS時代に授業の一環として作っていたもので着手してからもう3年になる。とりあえず今回第1回とさせていただいたが、写真のとおり箱と響板、鍵盤はすでに出来ている状態。あと、プレクトラムとチューニングピンを打ち込み、弦を張れば完成・・・のはずだったが、この箱の強度が弱いことが最近わかった。この箱の補強方法を考えなくてはならない。プレクトラムは打ち込んだ後、弦の幅に合わせて削らないといけない。とりあえずプレクトラムを全部打ち込んだところで第2回日記を書こうと思うが・・・時期はまだ未定である。

2005.06.08

閲覧総数 211

-

3

風変わりなピアノ(2) トルコ行進曲用ピアノ

プリペアドピアノは既製の楽器にさまざまな部品をとりつけるものであったが、19世紀のはじめ、初めから色々な打楽器が組み込まれたピアノが出回った。右の写真はその一つでJacob Bertscheが1810年に製作した打楽器つきピアノである。多くのペダルがついているが、それらを踏むとドラム、ベル、グロッケンなどが鳴る仕組みになっている。これらのピアノは18世紀末流行したトルコ風音楽を演奏するためのものであった。17世紀からオスマン・トルコは大規模な軍楽隊を持ちはじめた。18世紀、オーストリアとトルコは幾度となく戦争となったがこの軍楽隊が戦いの時も演奏し、トルコの使節や大使もこの軍楽隊と共にやってきたので、ヨーロッパの人々はこの軍楽隊の音楽に恐れを感じ、そのリズムが嫌というほど耳についてしまった。そして18世紀末頃トルコとロシア帝国との和平条約締結以来、ヨーロッパ諸国で「トルコ風 (alla turca)」の音楽が大流行した。この音楽はあくまでトルコ「風」であって、トルコのオリジナルものではなかった。 ヨーロッパ人が考えていた「トルコ風」とは、まずあのズンタッタッタという独特のリズム、短調と長調の交替、そしてシンバルやドラム、トライアングルなどの打楽器の使用であった。18世紀終わりごろからピアノに本来の機能以外にいろいろな効果を加えようと試み出されていた。モーツァルトはKv331「トルコ行進曲つき」ピアノソナタを1780年から81年頃作曲しているが、当時のトルコかぶれの人々には本来のピアノの機能だけで演奏するのはもの足りなかったようである。そのような時代背景の中、ピアノでよりトルコらしい音楽を演奏しようと、このような打楽器つきピアノが登場しはじめた。しかし、カール・ツェルニーがこのような傾向を批判し、「ダンパーペダルとウナコルダ(現在のピアノの左ペダル)以外不要」と発言したことと、このような文字通り「鳴り物入り」で始まった流行に人々が飽きはじめたことから、打楽器ピアノはしだいに姿を消していった。(ハンブルク美術工芸博物館蔵)

2005.06.16

閲覧総数 2621

-

4

クラヴィコード製作日記 第2回 「クラヴィコードのしくみ」

前回、クラヴィコード日記の第1回を書いたのは約1ヶ月前・・・。その時の公約では、プレクトラムを全部とりつけてから第2回を書く・・・はずだった。しかし、クラヴィコードとはそもそも何ぞや?という説明が要るのではないか、と気がついた。そこで、今回はまだ工事中のクラヴィコードを使って、そのしくみについてお話したい。 クラヴィコードのメカニズムはいたって単純である。右写真上部にある細長い木が駒で、そこからこの写真で言えば左側にあるピンまで弦が張られている。通常左側にはフェルトなどでミュートがしてあり、したがってそのままはじいても音が出ないようになっている。鍵盤は鉄製のピンの上に突き刺さっていて、ここを支点にシーソー状に運動する。鍵盤奥側のほうが比重が大きいので、静止した状態では奥側が沈んでいる。鍵盤奥にある金属片がプレクトラムという爪である。 右の写真は鍵盤を押した状態。鍵盤を押すとテコの要領で奥にあるプレクトラムが弦を突き上げる。弦の左側はミュートされているので音が出ず、右側、すなわちプレクトラムと駒の間のみ振動する。鍵盤から手を離し、プレクトラムが弦を離れるとミュートされて音が止まる。 右の写真はプレクトラムが弦を押し上げている状態である。プレクトラムが弦に接触している間は指の力が常に弦に影響を及ぼすことになる。つまり、指を振動させてビブラートをかけることもでき、また強く押し込んでピッチベンドさせることも可能である。もちろん、打鍵の強さによって音に強弱を与えることができる。クラヴィコードはこういったことのできる唯一のアコースティックな鍵盤楽器と言える。J.S.バッハがこの楽器を愛用したというのは、まさにこの点においてであろう。 クラヴィコードやチェンバロは2本の弦が一組となって一つの音に当てられている。しかし、この写真のような小型の楽器では張れる弦の数も限られている。そこで、右写真のように、高音部においては一組の弦に対して3~4つの鍵盤が当てられている。1組の弦に対し3鍵の場合、長、短3度の演奏には支障ない。4鍵の場合は短3度に支障が出るが、4鍵は最高音部のみで、おそらく昔はそのあたりで短3度を同時に鳴らすことがなかったのかもしれない。 もうひとつ小型鍵盤楽器の工夫として、“クルツェ・オクターヴェ”というものがある。これは、鍵盤数の限られる小型楽器にできるだけ広い音域を与えようとする工夫である。一番低い音域において、おそらく当時使われることの少なかったであろうfis音やgis音を除き、そのかわりにさらに低いc、d、e音をあてがうと言うものである。配列は右の写真のとおりである。つまり、この音域において、C Durのスケールを弾こうと思えば、通常の鍵盤ではe-fis-gis-f-g-a-h-cと弾く感覚になる。このように、いたってシンプルな楽器ではあるが、そのしくみから大変表現力のある、可能性を秘めた楽器であることがわかる。しかし、それならなぜ廃れてしまったのか・・・。それは音量が小さすぎるという致命的欠陥を持っているためである。プレクトラムが弦を押す位置は振動の節、つまり一番振幅の小さい部分である。そのためどれだけがんばっても大きな音が出ないのである。どれくらい小さいかと言えば、真夜中に演奏しても苦情など考えられないほどのものである。長い間、演奏会用のチェンバロ、個人用のクラヴィコードという棲み分けがあったが、ピアノの登場とともに活躍の舞台を降りることとなる。

2005.07.01

閲覧総数 945

-

5

ピアノ調律師はなぜ師と呼ばれるか

ふと疑問に思った。なぜピアノ調律師は「師」と呼ばれるのか。ふつう「士」とか「師」のつく職業と言えば弁護士、医師のように資格が必要であったり文字通り「先生」であったりするはずである。調律師というと、よく「調教師」や「調理師」と間違えられる。実はそちらのほうが資格の必要な職業なのである。たとえば「中央競馬調教師」というのは国家資格であるし、「調理師」になるには各都道府県の知事の免許が必要である。ところが現在日本ではピアノ調律師になるのに特別な資格制度は設けられていない。また調律師が「先生」と呼ばれることもまずない。それならどうして「師」なのだろうか。ここで日本での調律師誕生のエピソードに思いをめぐらせてみる。ずいぶん前に僕はバイエルについてのことを書いていたが、その時伊沢修二ひきいる「音楽取調掛」のことにも触れた。日本に洋楽が輸入された当初、楽器の調律は多額の料金を払って外国人を雇っていたが、明治16年、「音楽取調掛」の一助教員が大変な苦労をして調律を習得したという。伊沢修二は次のように述べている。「其調律は能く音律に達するに非れば、得て能わざる所なれども、本掛助教員中、其技術を伝習して調律を負担し得るものあり。為めに外国人を招きて、巨多の調律料を支出するを要せざるにいたれり。是れ単に理財上の論のみならず又以て音楽進歩の一端を証するに足るべし」(伊沢修二著「音楽唱歌伝習の事」)このようにして誕生した日本初の「調律師」はもともと音楽取調掛の「先生」であったことから皆から「先生」と呼ばれていたことであろう。またその「先生」のおかげで「巨多の調律料を支出」せずにすんだことからも当時の音楽界からしてみれば救世主的な存在であっただろう。また伊沢氏の文からも日本人が調律を取得したことによって「音楽進歩」への期待感が窺える。そう考えると「調律の先生=調律師」という職業名が成立するのも自然だと思う。広辞苑を引くと「師」の意味の4番目のところに「専門の技術を職業とする者」とある。この定義に基づけば別に「師」が資格があるとか先生である必要はない。しかし、「師=専門の技術を職業とする者」という意味が成立する過程で、他の職業でも以上のようなエピソードがあったとすれば、なかなかのロマンではないか、と思う。経過時間 1月 19日 23時間 46分経過吸った煙草 0本吸わなかった煙草 509本浮いた煙草代 101ユーロ延びた寿命 1日 18時間 25分

2005.09.03

閲覧総数 548

-

6

さらば音叉

ピアノ調律師にとって欠かせない道具の一つに音叉がある。普通は440ヘルツの音叉を鳴らして、これにピアノのAの音を合わせるのである。(ちなみに440以外、例えば443ヘルツに合わせたいときは、音叉との間に秒間3回の唸りを上につける。下につければ437ヘルツとなる)絶対音感があろうとなかろうと、音叉なしに自分の感覚で「このAは○○ヘルツだ」などと判断して調律をすすめてはいけないのである。(このことはフランツ・モア著「ピアノの巨匠たちとともに」で力説されている)それほど音叉とは調律師にとって神聖なもの・・・なのだが、実を言えば現在、音叉を使う調律師は減少傾向にある。ちなみにグロトリアンで調律するときに音叉を使う人は僕ひとりであった。小型のチューニングメーターでAを取る人がほとんどである。(なぜAだけとるかと言えば、機械的な平均率とピアノの上の平均率では違いがあるためである)さて、僕は調律をはじめて15年ほど、ずっと音叉を使ってきた。別にアナログ好きなのではなく、単に習慣上そうしていたのである。しかし、音叉というのは意外に使いにくい。なぜなら調律は右手でハンマーを操作し、左手で鍵盤を押さえるため、音叉を持つ手が空いていないのである。それで、今まではピアノの穴を探してそこに挿したり、右手でハンマーと一緒に持って耳を近づけたりと、いろいろ工夫していた。それが最近、同僚からチューナーを借りてやってみた。なんとやりやすいんだろう。というより、今までなんて面倒くさい方法でやっていたのか。もっとも、僕はチューナーの針を見て調律する、というのはやはりできないので、発信音に合わせる、つまり“電子音叉”として使った。もっとも調律しているとき、まわりから見れば音叉で音取りしている姿は神秘的で重みを感じさせることもあるかもしれない。しかし、それはパフォーマンス以上の何ものでもないのである。というわけで長年使い込んできた音叉は手厚く(?)しまいこまれ、代わりに新しくチューニングメーターが活躍することになる・・・。

2005.11.21

閲覧総数 624

-

7

ボンとベートーヴェン 後編

前回の奇妙なオブジェの正体は・・・おなじみのこの顔であった。このベートーヴェンの顔はベートーヴェンホールの庭に強烈な存在感で置かれてある。それはともかく、前回のつづきでいよいよベートーヴェンハウスへ向かう。 ボンのベートーヴェンハウスはベートーヴェンの生家を保存し博物館としたものである。ベートーヴェンの生まれた部屋は道路から一番離れた屋根裏部屋である。この部屋は驚くほど天井が低い。日本人でも少し背の高い人なら頭が天井にあたるほどである。このベートーヴェンハウスには多くの遺品が残されている。しかし残念ながら写真撮影は禁じられていて、ここで画像を紹介することはできない。 音楽家の遺品で関心が集まるのは自筆楽譜や楽器であろう。最初の展示(第2展示室)は数々の楽譜である。手書きがきたなくて評判のベートーヴェンだが、先日バッハのきれいな楽譜を見てきたせいもあって、どれも相当な悪筆である。ところが、ひとつだけ手書きとは思えないほど整然としたきれいな楽譜があった。C.P.E.バッハの「朝の歌」をベートーヴェンが写譜したもの・・・えーっやればできるじゃん、ベートーヴェン。と思ったら、ヨハン・ファン・ベートーヴェン、つまりルートヴィヒの父親だった。それはそれで驚きである。この楽譜を見る限り、ヨハンは相当几帳面な人物に感じられる。僕の持ってるヨハンのイメージは、だらしがなく飲んだくれで家族に迷惑ばかりかけているような人物像だった。もっともそれは手塚治虫の「ルードウィヒB」というマンガから来たものだが・・・。 ここでいつもの妄想ぐせで、実はヨハンというのはものすごく生真面目で几帳面な人物だったのではないかと想像した。ルートヴィヒへの英才教育を見ても、何か融通のきかないものを感じさせる。えてして生真面目すぎる人間は社会からはじかれ易いが、そういったストレスからいつしか酒に溺れるようになったのでは・・・などと考えた。もちろんそれがどうだったか今となっては知る由もない。 さて、少し話がそれてしまったので軌道修正して、楽器の展示についてお話したい。ここには主に4つの楽器が展示されている。それは1.ヴィオラ、2.オルガンの演奏台、3.ブロードウッドのピアノ、4.グラフのピアノである。ひとつひとつ紹介していく。1.ベートーヴェンの使用していたヴィオラこの楽器は1786年から1790年まで使用されていた。ベートーヴェンは1789年から宮廷オルガニストと兼ねて宮廷楽団のヴィオラ奏者もしていた。この楽器は18世紀、南ドイツで作られたそうだが、誰が作ったのかは不明。2.オルガン演奏台ベートーヴェンは10歳から12歳の間、幼児洗礼を受けたミノリート会教会(現在のレミギウス教会、昨日の日記参照)の礼拝でオルガンを弾いていた。これはその当時のものである。3.ブロードウッドのピアノブロードウッドは1817年にベートーヴェンにピアノを贈っている。そのピアノは現在ブダペストのハンガリー国立博物館にあるが、ここにあるのはそれとまったく同型のものである。4.グラフのピアノ1826年にベートーヴェンに貸与という形であるがほとんど贈呈していたようなものらしい。しかし、ベートーヴェンのピアノ曲はこの頃までにほとんど出来ていたのでこのピアノが使用されることはあまりなかったという。ブロードウッド、グラフについてはこちら。左の写真はボン大学である。われわれ一向(4人)がこの芝生の上で昼寝をしようとするや否や急に天気が崩れた。何か悪いことしたんだろうか・・・。ベートーヴェンは1789年5月からボン大学の聴講生となった。ベートーヴェンはここで当時の進歩的な思想や文学や詩などに触れることになる。この時、シラーの「歓喜に寄す」という詩を知り、この詩に曲をつけることを思いついた。いうまでもなくこれが後の第九となるのである。経過時間 17日 6時間 33分経過吸った煙草 0本吸わなかった煙草 172本浮いた煙草代 34ユーロ延びた寿命 14時間 20分

2005.07.31

閲覧総数 271

-

8

ドイツ語学習の動機となった詩

僕が最初にドイツ語を勉強したのは今から10年ほど前、ふと本屋でNHKドイツ語講座のテキストを手に取ったのがきっかけだった。調律に行っていたピアノの先生がよくウィーンに研修に行ったりしていたので、「ドイツ語をちょっと知っておくのも悪くない」と思って次の日からラジオを聴き始めた。はじめたときはどうせすぐ飽きるだろうと思っていたが、ある時この詩と出会った。カール・ブッセの「ユーバー・デン・ベルゲン」、日本語で「やまのあなた」という詩である。ここに上田敏の有名な邦訳を紹介したい。やまのあなたやまのあなたのそらとおく「さいわい」すむとひとのいう。ああ、われひとととめゆきて、なみださしぐみ、かえりきぬ。やまのあなたのそらとおく「さいわい」すむとひとのいう。この詩を読んだ若かりし頃の僕の心の琴線は振るえてとまらなかった。それから俄然ドイツ語に興味が出てラジオだけでなく会話スクールで勉強するようになった。そして気がついたら今ドイツに住んでたりする。

2005.06.10

閲覧総数 247

-

-

- プログレッシヴ・ロック

- 【Atom Heart Mothe(邦題:原子心母…

- (2024-12-01 00:00:10)

-

-

-

- オーディオ機器について

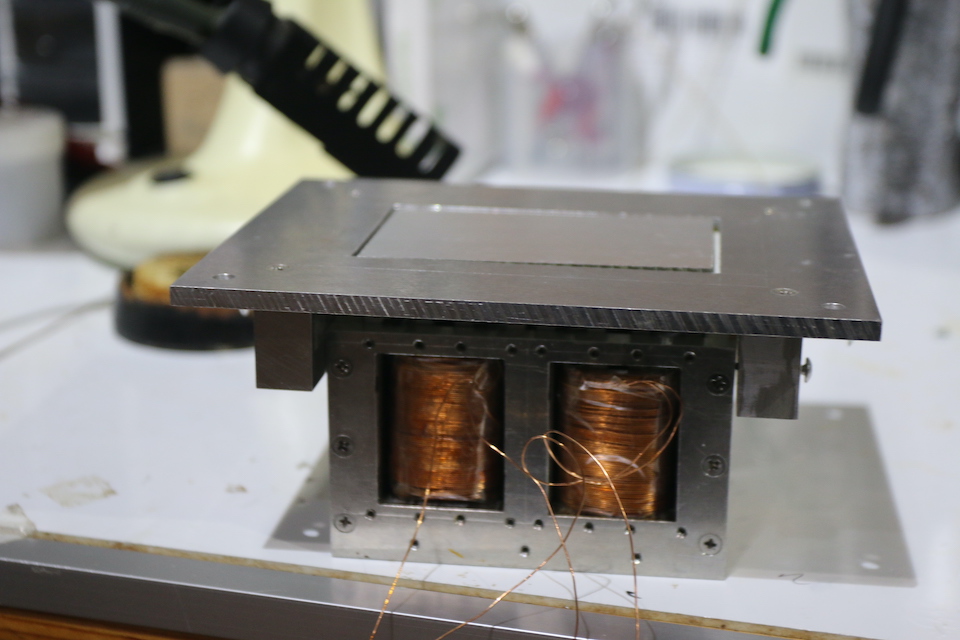

- 試作スピーカー18.3(仮組み)

- (2024-12-01 23:57:22)

-

-

-

- X JAPAN!我ら運命共同体!

- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…

- (2024-07-25 18:16:12)

-