-

1

入試国語 題材、正解への道

昨日は1年生の国語の学習をしました。 浅田次郎『霞町物語』。老カメラマンと孫のお話。このところ、どの出版社から問題集を取り寄せても、通年教材か季節教材のどこかに、この『霞町物語』が出てきます。その他では、竹内真『自転車冒険記』、重松清、森絵都、小川洋子あたりの作品。 最近は自著が学習教材や試験問題として使われることを許諾しない作家が多く、問題として提供される作家や作品が一部の心の広い著者に集中する傾向にあります。私などは、文学的文章にしろ説明的文章にしろ模擬試験で作品の一端に触れ、それが、その作者の作品の入り口になっていったことが多くありました。作者にとって、テスト問題や練習問題に使われるのは決して悪いことでは全然ないと思うのですがね。 この点に関して、物書きをしている大学時代の友人(女性)に苦情を言ってみたところ、「自分は、著作権云々の方は別として、書いた文章が、勝手に、ここでの作者の気持ちを次の選択肢から選びなさいといった類の扱いを受けることに耐えられないんだ」と言っていました。説明文はともかく、文学は、受け取り方は絵画などとと同じく人それぞれ多様であるべきで、多様性を持つほど優れた作品ともいえますから、まあ、この言い分には一理あります。 「いまでしょ。」の林先生が国語問題に対する生徒及び教える側の「誤解」について次のようなことをテレビで仰っていました。国語の問題は「作者」と「作問者」がいて、正解は「作者」がどう思っているかではなくて「作問者」がどう思っているかなんです。ここを生徒も教える側も分かってないんですよと。なぜなら、「入試は合格者を選ぶ試験で、入学させたら作問者(教授)は、その生徒と一緒に勉強していかなくちゃいけねい。つまり、自分と同じ考え方をするヤツの方が大学の授業がやりやすいでしょ。」と。なるほど。私が早稲田を受験したころは、大学が正解を発表していなかったため、ある問題に対して、駿台予備校の予想の正解選択肢は「ア」、代々木ゼミナールは「イ」、(当時あった)早稲田予備校は「ウ」、赤本は「エ」というようなことが頻発していました。 ただし、茨城県立高校入試では、ここまで厄介な話にはなりません。誤りの選択肢を上手に作成するのは、けっこう難しく、どうしても「嫌な臭い」がしてしまいます。茨城県立入試の場合、臭いを消しているほど高度な誤答はありません。分析と練習を積むことによって高得点が狙えます。設問数が少なく、一つ一つの配点が「5点」と高いので、慎重に解く必要があります。 私の塾の問題集は茨城県立高校入試との親和性がとても高くなっています。真面目に取り組んでくれた人の成績は非常に良いと思います。

2014.04.24

閲覧総数 1291

-

2

2025年 志願先変更前 近隣と県内の状況

地元の中学校(1学年6クラス)における例年の受験状況といえばもう何年も学年あたりほぼ20名から25名が水海道一高、他に10名弱が内訳は年によりけりですが下妻一高、土浦日大、常総学院、竹園、高専といった感じでまあ学年で30位に入っていればなんとか水海道一高を受けられるかなといった感じでした。これは古河中等ができる前と後でさほど変わりませんでした。しかし、今年の場合は水海道一高の定員が仮に昨年のまま240名だったとしても、夏の時点では学力上位者をすべて水海道一高に集めても学年で5名程度、水海道一高の定員が40名減って200名になることを考えるともっと厳しいかもしれないなと感じていました。秋からは意外と学力が伸長しており、人数はもう少し伸びそうな可能性がでてきたなと思います。さらに例年、高倍率高校の常連となっていた水海道一高の志願者が激減したため、さらになんとかなりそうな感じがしなくもありません。ただし、事前調査によると今年の水海道一高受験者の学力そのものは下がっていないので合格に必要な点数は下がらず少数激戦になるのは間違いありません。「学校の人気がどうこうというよりも「点数がちょっと足りないかなー」と申し込みを躊躇った人が多かったと思われます。またこのところ水海道一高は水海道の人のための高校というよりは圧倒的に守谷の人のための高校になっていましたので守谷地区の受験動向として水海道一高にそっぽを向くような大きな変化があったのかもしれません。県内各高校の倍率は全体的には微妙に緩くなっていますが牛久栄進のようにますます激戦のところもあります。今年の中学3年生は小学校5年のときに長期間通学できなかったことの影響をもろに被ったなと感じていたのですが、どうもそれはうちの周りだけだったようです。県内 昨年の最終志願者数 → 今年の志願先変更前(申込2日目終了時点)の人数(もう1日申込日が残っていますのでご注意ください)水戸一 264 → 265水戸ニ 374 → 340緑岡 333 → 366桜ノ牧 421 → 400土浦一 208 → 194土浦ニ 418 → 390竹園 419 → 385竜ヶ崎一225 → 218牛久栄進438 → 497水海道一320 → 242下妻一 258 → 278水海道ニ 普通科 123 → 132水海道ニ 商業科 74 → 85水海道ニ 家政科 43 → 54下妻ニ 283 → 314境 259 → 196古河三 241 → 223下妻一高は定員が1クラス減るにもかかわらず志願者が増えているのでなかなか厳しそうです。

2025.02.10

閲覧総数 724

-

3

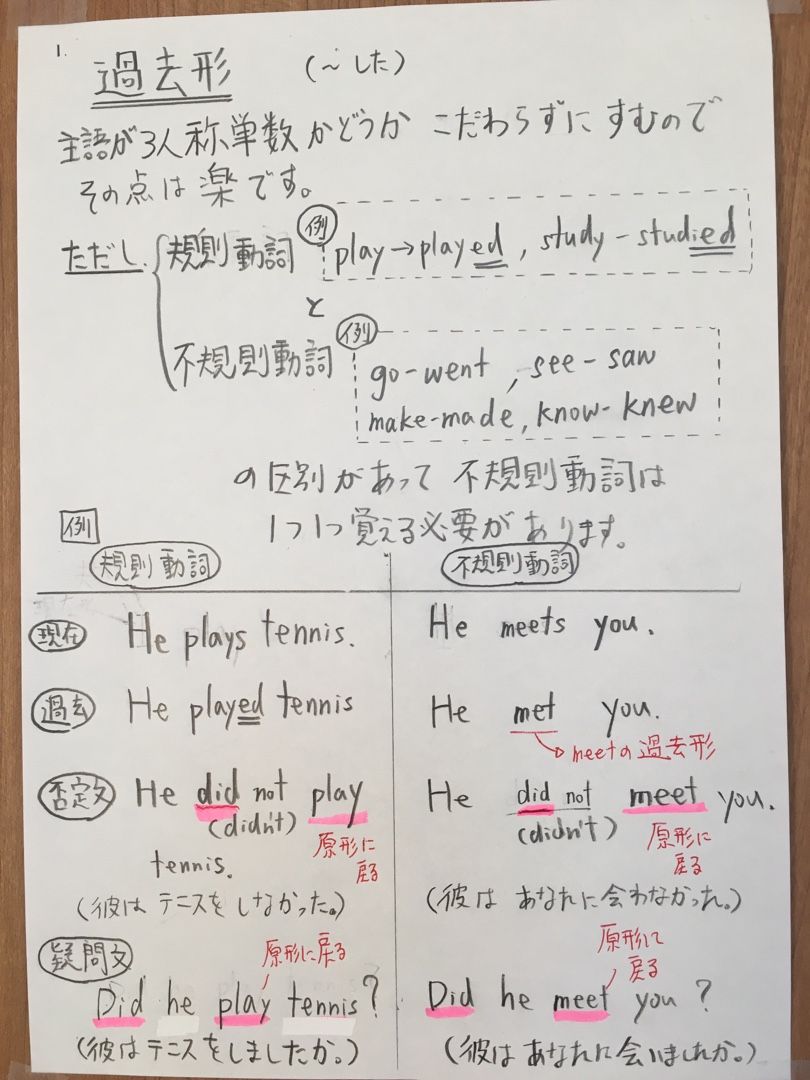

【学習指示 中2 英語 第1回 過去形、過去進行形 テキストP18〜P21】

2年生の塾生のみなさん、せっかく机に座ってもらったのに、ごめんなさい、 以下の[ノート]の内容は既習でした。 ただ学校の2年生教科書はここから入りますので、学習内容一覧として並べておく意味はあります。必ずもう一度読んでおいてください。 次の単元(be going to)は4月11(土曜日)18時までにアップしますのでお待ちください。 [ノート] テキスト18ページを開けてください。 中学2年生の1学期の教科書は一般動詞の過去形、be動詞の過去形、過去進行形から始まります。 例年、4月は行事が多く、連休もあるので、通常通り学校授業が行われていても、ここまでで中間テストかなという感じです。 まず一般動詞(〜する)の過去形(〜した)。原形にedをつければよい規則動詞と原形とは形が変わってしまう不規則動詞があります。 不規則動詞の変化を覚えてください。 過去形の板書。過去形は現在形と違って、3人称単数がどうのこうのという話がありませんから、その点は楽です。 3人称単数現在の文を過去形に書き直す問題のときにsを取り除くことを忘れずに。 不規則動詞。まずはこのくらいは覚えましょう。長年見てきた感じとして間違いやすいのはhear→heard、say→said、send→sentなどです。気をつけましょう。 be動詞は主語(〜は、が)と主語を説明する補語をつなぐ役割のほかに「いる、ある」という積極的な意味もあるので両方をしっかり覚えてください。 過去進行形。 過去進行形は1年生の時の現在進行形(〜している)が「〜していた」になるだけです。 ただし、ただしですよ。 日本語にだまされないようにしてください。 必ずしも「していた」だから進行形ではありません。 日本語と英語は合致しない部分があります。 過去進行形にできるのは動作だけです。 教室の窓から外を見たら他の組の生徒たちが「走っていた」。お兄ちゃんの部屋を開けたら「英語の勉強をしていた。」 そんな場合だけに進行形は使えます。 住んでいる。(住んでいた。)というのは動作ではなく状態ですから、進行形は使えません。こういうところを私のような性格の悪い出題者は必ず突っ込んでくるので気をつけてください。 では、今日は、たいした量ではないので、頑張ってください。 過去進行形とその使い方の注意。

2020.04.10

閲覧総数 3077

-

4

2025 茨城県入試 英語 難しい

いやー英語は難しくなりましたねえ。「ゆとった時代」から「自己表現全盛時代」と教えてきたので、私が大学を受けた数十年前の受験英語の復活というか「ここまで難しさが戻ってきたか。」と思うと感慨深いものがあります。まず求められる「語彙力」、「単語力」が圧倒的かつ急激に上がっています。数年前であれば必ず注釈がついていたような語句が当たり前のように次から次へと出てきます。また文法知識の必要性も格段に増しています。この空欄には「形容詞」が入るのか「名詞」が入るのか「動詞の原形」が入るのか、「現在分詞」が入るのか、「過去分詞」が入るのかということが瞬時に判断できないと大問1や大問5は全く対応できないかもしれません。昨年か一昨年のとある入試対策セミナーで偉い先生から「茨城県の英語は細かなことにこだわらずに内容がフワッと理解できれば解けちゃいますよ。」と聞いたような気もするのですが、全然変わっちゃったなという印象です。また問題の内容も「東京から来たおばあちゃんと偕楽園に行きました。楽しかったです。」というレベルからグググっと上がっています。「小学校低学年の日記」から「中学生の国語科の説明文や小説文の内容」へと変化してきています。大問3が「健康アプリ」の利用の話、大問4が「昆虫好きな高校生が研究者を尋ねて昆虫がどれほど人間の生活に役立っているかを知る話」、大問5が「宇宙開発の話」です。分量も多い。昨年までは読解に36分から37分かけられていたのですが、今年は読解とリスニングが分けられたので35分しかありませんでしたのでなお厳しい。速く読む力、正確に内容を理解する力、そのための単語力、構文を理解する力の必要性を痛感させられました。国語も英語も附属中から上がってくる生徒に伍していける力を県の方で求めているのだと思います。学校として一つの学年には一つの学力的なまとまりを作っていかないといけませんし、内進生には高入生の突き上げが必要です。学習塾の役割というのも増していくのだろうなと思われます。今年は大きな転換点で、いろいろ「なるほど、こういうことか。」と考えさせられる入試でした。昨年まではひたすら採点ミスを突っ込まれないようにそのことだけに過剰な注意を払い極端に萎縮していましたが、今年は出題形式は洗練されつつ、中身については「攻め」に転じたように思われます。5教科の問題を作問された方、全体を指揮された方の能力が高いと感じました。

2025.03.06

閲覧総数 763

-

5

懐かしの英語参考書

今のところ高校生の勉強は見ていないので、高校の参考書のメインストリームがどのあたりなのかは、よくわからない。 今年になって急に英文を読む機会と量が増え、「そういえば、高校のときはどんな勉強していたのだったかな。」と思い、おおたかの森の紀伊国屋の参考者コーナーであれこれ見て回った。 自分が使った参考書や問題集は、1冊だったものが何冊かに分冊されていたりするものの、とりあえず健在であった。現在は主流ではないのかもしれないが、絶版になっていないということは需要はそこそこあるということなのだろう。 その中の1冊、高校生になって初めて学外の問題集として買ったのが、この『英文法標準問題精講』(旺文社)である。 学校教材の『チャート式英文法』をノートにまとめ終えて、ひとまず英語の骨組みがわかったのが高1の秋頃で、そのあと高1の秋から冬にかけて取り組んだものだ。 今から30年以上前の話だが、当時でさえ「ずいぶんと昔から使われてたんだな。」と思ったほどなので、それがなお販売されているというのは、書籍としても漱石や太宰などに劣らぬ超ロングセラーである。『受験生とともに80年』。 もちろん、採用されている問題は時代に合わせて多少変化しているものの、骨格は全く変わっていない。頭は忘れていても身体は忘れていないもので、( )にwith、in、ofなどといい加減に入れてもほとんど正解する。例文が昔のままのものも多く、自分が何を考え、何を感じ、どう積み上げていったかが蘇る。 いま振り返ると1つ、1つの単元が小気味よく、かといって細切れにはなっていないのが、朝の2、3時間に慌しく勉強していた自分に向いていたのだど思う。 英語の参考書や問題集の選択は自分と相性がいいかどうかの他に1日どのくらいの時間を勉強に充てられるか、その中でどの程度を英語に割り振れるかにもよると感じる。 この本を使って校外模試の成績がかなり上がった。 このあと、移行する参考書は以下のようなものである。 『英文解釈教室』(私の受験勉強のほとんどすべてと言い換えてもいい。隅々まで繰り返し読んでボロボロ。昔は分冊されておらずハードカバー。) 『長文読解教室』(上の本と同じく伊藤和夫先生の本。私は駿台模試対策ということもあり、続編として読みきったが、一般的な評価は前著に比べそれほど高くなかった。) 『英文問題精講』(問題精講シリーズの読解編、読み物として楽しむ感じで利用)。 『英文法頻出問題演習』(1冊やっては、新しいのを買ってきて、完成させてはまた新しいのを買ってきて、ということを何回か繰り返した。当たり前だが、だんだんとできる問題が多くなるのは気分がいいし、できないところは自分の苦手傾向を把握できる。弟も同じ方法で勉強していたので、(もう処分してしまったが)家にはこの本が何冊もあった。 『基本英文700選』(挫折。上の3冊と同じく駿台の本なのだが、なぜかこの本だけは続けることができず。早稲田の政経学部や法学部を受けるには、700文のマスターが必須と言われていたのに何回かやり直しても150程度で挫折。1、2、3・・とカウントされる物量的な義務はかなり苦手だったらしい。) 英和辞典は、笑われるかもしれないけれど高校2、3年は『アンカー』、高校1年のときは『シニア』。下妻一高生の多くが研究社の中辞典を使っていたが、自分は持ってはいたものの参考程度。アンカーは構文の表示と例文が優れていたと当時は思った。いま教える立場で使うと中学生内容でも、ちょっと痒いところに手が届かない感じがある。それとロングマンの英英辞典。これはカッコつけ。 あとは、駿台と代ゼミの模試、高校で受ける福武書店(現ベネッセ)の進研模試。3年のときは40回くらい受けました。早大模試だとか慶大模試だとか国立向け、私立向けの模試を受けるとそのくらいになります。だいたい、月曜日は学校を休んで1日10時間くらい(他の科目を含めて)、復習。 常総学院の説明会でαコースの生徒は休日は14時間勉強するように言っているというお話があったが、義務でなく納得するまでやるとそのくらいにはなるのかもしれない。 以上が私の高校英語。英語のいいところは学年を壊して自分でドンドン進めるし、大学受験程度なら、公立高校の3年間で容易く身につくと思う。問題文も中学生のときに比べれば格段におもしろい。おもしろさを感じるためには構文理解の曖昧さを徹底的に削っていかないといけない。ぜひ、英語という山の上に登って景色を見てほしい。

2016.07.22

閲覧総数 1469

-

6

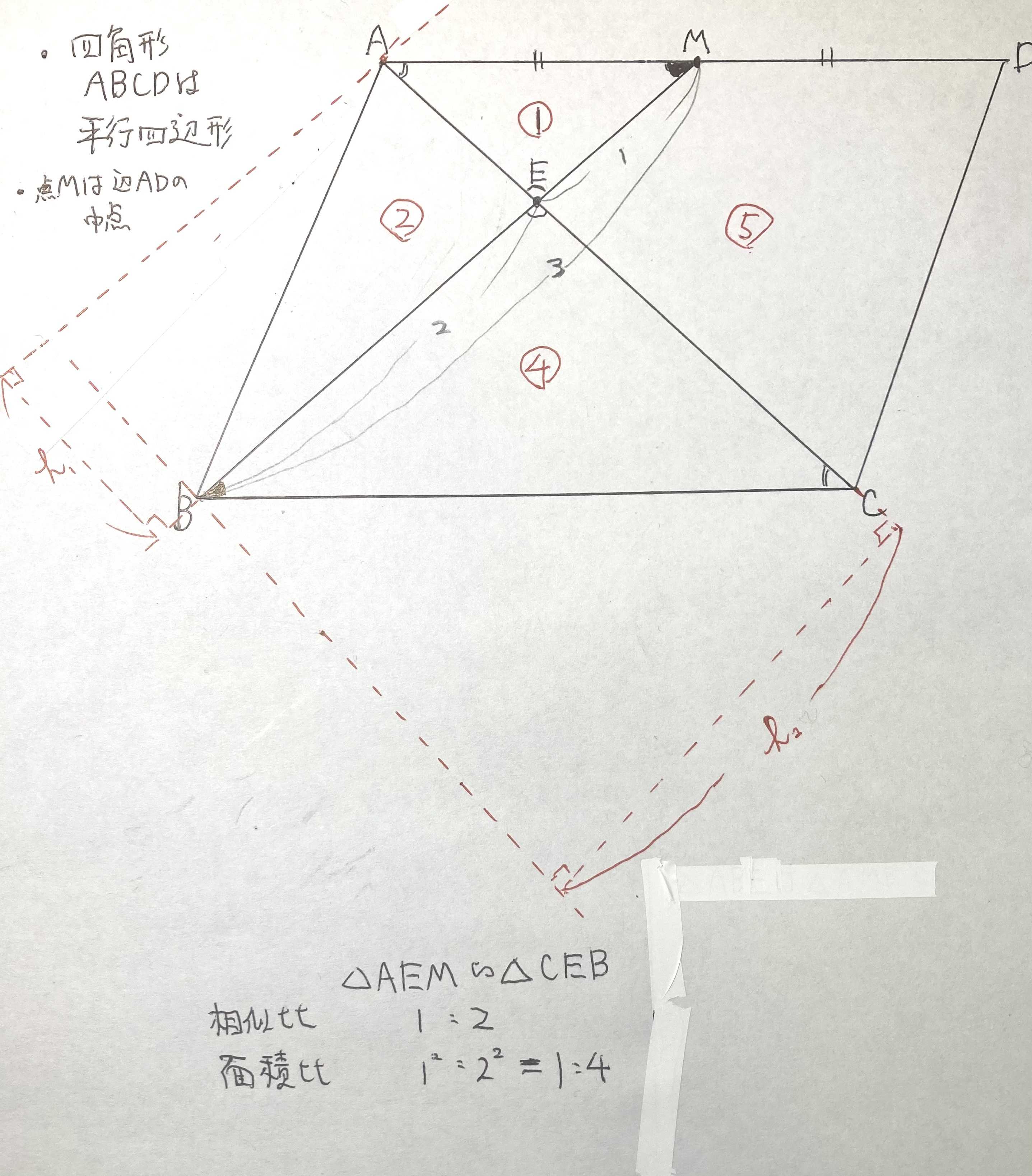

数学 見た瞬間にわかるように

中学3年生のみなさんは下の図の△AEMと△AEBと△BCEと四角形CDMEの面積比を求められるでしょうか。「△AEMの面積を5とした時に四角形CDEMの面積を求めなさい。」とか平行四辺形ABCDの面積を120とした時に四角形CDEMの面積を求めなさい。」とかさまざまな問題を作ることができます。論点が一粒にギュッと詰まった問題です。また「辺AD上にAF:FDが3:1となるように点Fをとる。」としても考え方は全く同じです。さらに「底辺を共通とし、高さが等しい三角形」はこれまで関数と図形の融合問題において県立入試に頻繁に出題されてきた論点です。平行四辺形、三角形の相似、相似比、面積比、辺の比、一見難し気に見える問題も全て教科書の基本事項の複合に過ぎません。出題者はたとえ正解率が1%に満たない問題であっても「教科書以外からはいっさい出題していない。」と言いますし、毎年、各新聞で中学校の先生が「基本的な良問である。学校の授業で生徒どうし議論を行うことによって理解を深めることが大切である。」と論評します。それは100%正論です。小学校のときから三角形についてはしっかり学習しておいてほしいですね。特に右斜め下に傾いているヤツとかの面積とかを。

2022.02.02

閲覧総数 776

-

7

多進路型高校 その他あれこれ

偏差値50前後の高校というのは多進路型高校ということになるのでしょう。全員が進学一辺倒というわけではなく多様な進路に学校側が応じてくれるというのは、まだはっきりと未来が見えているわけではない高校受験時においては存在意義があるものと思われます。このあたりだと境高校、下妻ニ高、水海道ニ高あたりがそれにあたります。週刊誌の大学別合格者数を見ていたら千葉大が下館一2名、下妻一2名、下妻ニ2名、水海道一2名となっていて「ニ高も頑張ってるんだなあ…」と下妻ニ高のホームページの方を覗いてみたら他にも筑波大、金沢大などの難関大学の他、地元茨城大3名、法政4名など私の高校時代には考えられないほどあちらこちらにかなりの大学合格者数を出していて驚きました。人口動態をみると将来的には一高、ニ高合併して「下妻高校」になるんでしょうね。通学区域が下妻と一部重なる境高校は水を開けられてしまったのかとこちらのホームページを覗いても筑波大学、埼玉大学の他、もともと地理的には近い獨協、文教さらに明治、法政、青山、学習院など合格校を揃えており、意外とあちこち進学するんだなあという印象です。このところ境高校の塾向け説明会に参加しているのですが一昨年だったか稲田さんという大手の出版社からセンター試験向けの問題集を出されていた方が進路指導部長をされており、受験オタク的な微に入り細に行ったきわめて細かな受験指導をされているので驚きました。境高校というのは鬼怒川の西に唯一あった旧制中学(古河には旧姓中学がなかった)で、私の母が在学していた昭和30年頃は東大や一橋などにも合格者を出していたようです。戦後の混乱期、ベビーブームのかなり前ですが、それでも定員がたしか200名はどいて学年で10番くらいという成績票を見たのは3年前のこと、当時も成績個票を出していてそれを保存していたのには驚きました。その頃は全く健康に問題がなかったのですが翌年に亡くなりました。何らかの予兆があったのでしょう、あれは自分の人生の整理をしていたようで結局、学生時代にかかわるものは一つも残さずいっさいが密かに処分されていました。母の村から高校へ進学したのは母と俳優の竹野内豊氏のお父さんの2人だけ、それでも高校の規模はけっして小さくはなかったわけで、その頃は高校が設置されている「町」と周辺の「村」には本当に大きな格差があったというのも痛感させられます。

2025.03.12

閲覧総数 562

-

8

茨城県立入試平均点 2025

今年の県立入試の実施状況が発表されました。平均点が260.33点と過去20年で最も低くなりました。平均点で入試を評価しても仕方ない時代に入ったなというのが実感なのですがずっと追ってきたので記しておきます。科目別平均点の過去4年 推移国語 78.1→69.9→66.7→55,6数学 46.6→48.1→57.6→56.1英語 50.3→50.8→50.1→42.6社会 61.9→63.9→57.6→53.8理科 49.9→57.3→55.6→52.15教科平均点の推移286.4→290.0→287.5→260.3正確な偏差値はわかりませんが通常は概ね素点8点から9点につき偏差値1です。、今年は低位に密集していますので345点あたりが偏差値60くらいでしょう。下妻一高や水海道一高の合格基準点もこのあたり、もう少し低くても内申救済なしで合格最低点に到達しているかもしれません。合格掲示板を見て胸をなでおろした人たちも案外と余裕の合格だったと思われます。しかし、それでよしとしちゃいけませんよ。特に英語は90点を超えられた人が全体の2.45%、80点を超えられた人まで降ろしても僅か全体の6.13%しかいませんでした。ひどい。問題は84点分が記号式ですが、おそらく受験生の半分、いやそれ以上の人がリスニング(30点分)以外については、どの問題も何が書いてあるやらチンプンカンプンの意味不明で「勘」だのみだったでしょう。こんな結果になってしまいましたが、新しい指導要領に従えば至極順当な問題であり出題者には全く問題がありません。国語力も著しく減退している現況で小学校のうちに英語をやらせなくてもというのが私の個人的な意見なのですが、国の方針にあれこれ言っても仕方がない以上、英語の基本構造は日本語と違ってSVOなのだということと基本的な動詞、名詞、形容詞は漢字練習と同じように日本語→英語、英語→日本語の読み書きができるようにしておいてほしいと思います。I yesterday soccer pray.とかHe love I.のような英文を書く中3生が多過ぎます。県立中等の方に関しても業者の追跡調査の結果をみるにほとんどの学校で「終わってるなあ…」という感じがします。定員削減は学力維持の観点からも遅かったくらいです。現場はなにも言えないでしょうが真剣に廃止を検討してもいい学校もあるはずです。この10年の県の学力状況をみるになんとか上手くいってるなあというのは並木中等の上位層だけなのではないでしょうか。(これも土浦一高の学力を削ったと考えると県南地区総合でみたときにはどうなのか)。あと今年に関しては竹園くらい。地域分断による学力分断、全体としての学力低下、何をどういっても仕組みは戻りません。今年の県内全体の東大合格者数は全盛時の土浦一高一つに全く及びません。ただ全体の点数が下がった今年の入試においても最高点は494点になっており、問題が易しかった年度でもここまで来ることはなかったと記憶しています。

2025.06.07

閲覧総数 1063

-

9

2024 茨城県立入試 難易度

英語 難(茨城県の中学生には試験時間が難)国語 中数学 一定点数を取りやすい、上位者の伸びはどこまで?社会 中〜易理科 易易しいからといって点数が伸びないのが本試験。偏差値60の高校でも380前後の人が多そう。2020年に小学6年生の学年ですからね。オンラインの成果が出せているはずなのですが…。倍率のついたところではごった煮で混戦模様な感じでしょう。それにしてもA群、B群を誤解している人があまりに多くて驚きます。もう一度入試規則をよく読み込んでほしいところです。蛇足ながらオール5の取り易さを住民誘致の宣伝に使えばいいのにと思いました。(主語なし)

2024.03.07

閲覧総数 1639

-

10

塾からみた現中3の入試動向 海一、妻一

生徒たちも各高校の入試説明会に行ってきたようです。まあ、説明会だけでは、何がなんだかわからない面もあると思います。 授業公開している高校や授業公開する期間があるのでホームページなどに注意して、再訪してみれば、よりイメージしやすくなると思います。 今年の中3生、水海道一高は守谷、つくばみらいのつくばエクスプレス沿線の人口増加傾向から引き続き厳しい倍率が予想されます。定員280に対して400前後の応募は覚悟しておいた方がよいと思います。 倍率は高いですが、合格必要点は、資料上も受験してもらった実感でも、そう上がっているわけではないので「合格に必要なところを確実にとる」というやり方でよいと思います。(合格だけを考えるのであれば。) わからないのは下妻一高です。ここ数年、下妻一高は古河の生徒たち(旧総和町、三和町)を多く取り込み、この人たちが大学進学実績に大きく貢献してきました。 ただ、今年の中3は古河中等教育学校の1期生(120名)とかち合います。本来なら、地元の中学→下妻一高という進路をとったはずの生徒のうちの一定数(かなりの数)が古河中等にいっています。 では、その分が空くのか。ここが微妙です。 まず、今年3月の大学進学実績で下妻一高は東北大学に7名の合格者を出しています。これは、県内の公立学校でいうと水戸一、土浦一に次いで3位です。(竹園は6名、並木は5名)。 純な茨城県民にとっての東北大学は昔から別格で神のような存在です。筑波大では満足できないとなれば、視野に残るのは東大か東北大しかありませんでした。だから、この数字の誘引力は軽視できないはずです。(実際に東北大に行ってみるとわかりますが、東北大は研究、教育とも資金が注がれている印象があります。坂の上でちょっと寒いですが好環境。) 下妻一高とほぼ同難易度で地理的に近い下館一高に進学するはずの生徒や、毎年必ず一定数いる、つくばみらい、守谷から水海道を通り越して常総線で通学する生徒を上手く取り込めれば意外と学力、人数とも間に合うかもしれません。 昨年は岩井中学校からの進学者が異例の0名だったそうなのですが、今年は私のところのような小塾からの希望者だけでも指を折れますので全体ではけっこう受験希望者がいるのではないかと思います。 実は古河中等の地域内も優秀な小学生が全部中等学校に進学したわけではなく、一般の中学に進学した児童も多くいますし、中学に入ってから学業成績が上がった生徒もいます。 以上のようなことから、人数がどうなるのか、難易度がどうなるのか予測が難しいところです。いずれにせよ、統一テストや新教研テストで偏差値62くらいとっておいてもらうとバタバタすることはないと思います。(これも合格を考えるならばで、中と高の勉強が異質なことを引いて考えても、東北大とかいうなら偏差値70は超えておいてほしいところです。) 蛇足) 「妻一」という言い方は違和感あります。自分の在学中にこういう呼び方は全くありませんでした。「下高」(しもこう)でしょ。水海道は「海高」(かいこう)です。下館一高は下館工業(だてこう)があったので、「だていち」と呼んでいたように記憶します。異論あるかもしれませんが。

2015.08.22

閲覧総数 350

-

11

少年老い易く・・

近所の塾の広告を読んでいましたら、歴史の語呂合わせを使った覚え方がいくつか載っていて、応仁の乱(1467年)→「いよ(14)ちゃんの胸(67)毛」というのがありました。 うーん、これは中学校の先生でも教頭先生くらいにならないとわからないのではないでしょうか。40歳以下の人には全くピンとこないと思います。 松本伊代さん。私はあまり好きではなかったのですが、世代としてはドンピシャなので、強烈に頭に残ります。強烈すぎて1467年に何かがあったことは覚えても出来事がなんだったか忘れてしまいそうです。 以前、国語の問題に小説家の辻仁成さんの文章が使われていて、「この人は中山美穂さんの夫で・・」と説明しても生徒たちは「中山美穂さん」が誰なのか全くわかりませんでした。それが10年以上前のことです。 日本に戻ってこられたようですが、あまりお見かけすることがないような気もします。 芸能人は山口百恵さんやちあきなおみさんのような伝説化している例外を除き、休むことなく出続けることが何よりたいせつだとしみじみ感じます。 時のながれは速く、人気が消費されるのも速い。先生も生徒の時間に合わせていろいろ上書き更新をしていかないと置き去りになります。 追記1)「お父さんが聴いていたから」、「お母さんが歌っていたから」ということで意外と古い歌を知っている中学生も少なくありません。ライブも親子で観に来ているアーティストもいますよね。 追記2)「私がおばさんになっても」と歌っていた森高千里がおばさんになっていないのは大きな問題です。

2017.07.02

閲覧総数 137

-

12

26年度 県立入試問題分析会に参加

今日は水戸の三の丸ホテルで、茨城統一テスト協議会の定時総会及び「茨城統一テスト」を作成している進学研究会の担当者を招いての今年3月の入学試験の分析会が行われました。県内のすべての塾が茨城統一テスト協議会に加盟しているわけではありませんが、昨年の中学3年生の12月テストの参加者数は7,121名と茨城県内の全中3生26,909名の約24%にあたります。茨城県の場合は、茨城統一テスト協議会に加盟せず、これとは別の「茨城新教研テスト」や「育伸社模試」などに参加している塾も多くあり、なにがしかの校外の模擬試験を受験してから本番に臨む生徒が多くなっています。ただ、坂東市の場合、校外の模擬試験に参加している生徒は一部にとどまっています。どの会社も「本番予想問題」として、問題を作成しており、今年も的中問題が出ていますので、受験しないのは、もうそれだけでだいぶ不利です。塾の都合だろうといわれてしまえば、それまでですが、なんとか、全県標準程度になってほしいところです。本日の具体的な内容については、5月下旬に県教委が公表する入試実施結果の分析・報告と合わせて保護者・生徒のみなさんには伝えていきます。少しだけ書いておきますと、茨城県の場合、国語はもちろんのこと、他の科目についても、「問題の分析力」と「書く力」が要求されるということを改めて強く感じました。特に偏差値50から上はそうです。社会は暗記というよりは資料分析問題の連続ですし、数学は(以前も書きましたが)、確率と座標と三平方の定理の組み合わせ問題など、複合問題ばかりになっています。国語も英語も、問題は他県に比べて少ないのですが、とにかく書く量が多い。またその配点が高いことが特徴としてあげられます。坂東市の生徒は書く問題のあきらめがとてもよい(書くのが面倒なので空欄)、という残念な特徴があります。

2014.05.18

閲覧総数 196

-

13

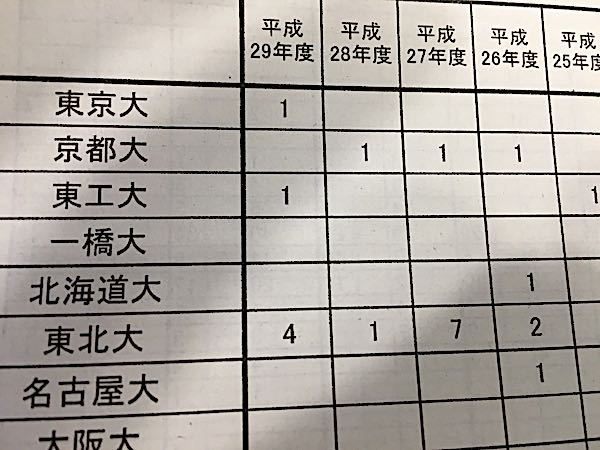

下妻一高 説明会(2) 進学実績と出身中学を見て

下妻一高、今年は東大1名、東工大1名、東北大4名、筑波大14名。その他に難関大学としては神戸大、東京外語大などに合格者が出ています。 茨城大学33名、宇都宮大学11名、埼玉大学8名、千葉大学2名、このあたりは厚みがあると思います。 昨年も茨城大学32名、宇都宮大学12名、埼玉大学10名、千葉大学4名なのでほぼ変わらずです。 近隣の国立大学は学部にもよりますが、みなさんが思っているよりずっと難しいです。 校長先生とお話しをしたのですが、「昔のような国公立押し込みはしていない。」「現役にこだわらず可能性のある生徒には上位大学へ挑戦させるようにしている。」とのことでした。 この方針には賛成です。7、8年前は「どこでもいいからとにかく現役で国公立」という感じがしました。 生徒の可能性を限定してしまうことには疑問だったのでこの方向で頑張ってほしいと思います。 私の独断的な予想では、今後、一時的に古河中等の影響を受けるかもしれませんが、また復調するはずです。 ただし、それは県西地区全体の生徒数と小・中学生の学力が維持されればという条件がついてしまいます。 現実的にはそれは無理です。 そこで注目したいのが、出身中学校です。守谷の御所ケ丘中から今年は10名、昨年は14名入学しています。もっと南にあるけやき台中も今年は3名入学しています。 この他、今年はつくばの春日中、谷田部東中、高山中からも入学者がいます。もともと北部工業団地(大穂中)、西部工業団地(豊里中)の生徒はとても多い。じんわりと枠が広がって小中学生が増えている地域まで手を伸ばせれば。 上手くこちらに範囲を拡大できれば進学校として生きながらえることが可能になってくるのかなと思います。この3、4年が辛抱のしどころ、分岐点で、非常に重要な時間的ポイントに立っているように見えます。 難関大学合格者数 毎年、多少の変動はあれど旧帝大や国立医学部に5名〜8名、筑波大に10名〜15名。合わせて20名。この維持がものすごーくたいせつです。カリキュラムとか先生の教え方よりも「頑張れば自分もできるかも。」と現実感をもてる環境で日々学習できるか。伝統ってそういうことです。 この表の中にはウチの塾生もいます。中学時代の実力テストの点数は400を超えたり超えなかったり。ただし、「この子の学力は高校へ行ってからの学力だな。」とずっと思いながら指導してました。学力の枠組が大きかった。なかなか、能力の広さと深さまでは県立入試レベルだと測れないのですよ。 出身中学校。意外と守谷の生徒もいます。御所ケ丘は一大勢力。

2017.10.26

閲覧総数 3455

-

14

私立高校受験 中学校による事前相談の禁止について

私立高校受験における事前相談について、ベネッセの「保護者サポート 中学講座」は次のように解説しています。(以下引用)。 私立高校の推薦入試の受験を希望する場合や東京都や神奈川県、千葉県などの私立高校で一般入試(併願)の受験を希望する生徒について、その学校の基準に達しているか、どのような中学校生活を送ってきた生徒なのかを確認し、そのうえで私立高校から在籍する中学校の先生に「合格の可能性」が伝えられる場です。(引用終わり) 茨城県の公立中学校と私立高校間との間でも慣行としてこの「事前相談制」がとられてきました。 しかし、中学校側(県)からの通告により昨年の事前相談期間中に突然この制度の利用が禁止され、今年は茨城県全体として「厳禁」ということになったようです。 これまで、みなさんの周りで私立高校の「不合格」という話はあまり聞いたことがないと思います。それはこの制度が存在していたことによります。 制度廃止の是非は私には判断しかねます。 ただ、なかなか1月の入試一回のみの出来具合により「3年間の学費無料保証を出していいのか」、「1年間の学費無料保証を出していいのか」、「どの学力水準のコースで合格させるのか」、そもそも「合格させてうちの高校に入学許可をだしてもいいのか」を判断するのは難しいと思います。 私立高校としてもその点は慎重にならざるをえず、どこまで特待になるか、どこまで合格させるかの基準はより厳しくせざるをえないと思います。 たしかに建前としては「学業特待とか学力によるクラス分けとかは私立高校が勝手にやってることでしょ。あなたたちは入学定員さえ満たせばそれで十分なのよ。」というのはその通りなのかもしれません。(「公」から「私」への上から目線) しかし。。。 今後は私立高校の入学試験もより厳しさを増し、一校受験でよかったものが「滑り止めの滑り止め」のような二校受験が増加するかと推測します。 中学生と保護者にとって益することなのかどうか。 中学校の先生方の負担の軽減という点では「茨城県学力診断テスト」の廃止と並んで働き方改革に資するということはあるかもしれません。 これからは、もしかしたら埼玉県のように併願特待をもらうのも「北辰テスト」+「個別相談」のようになっていくんでしょうかね。 埼玉県はずいぶんと前に今回の茨城県と同じ「騒動」があって現在の体制が確立したようです。(※) ただ茨城県には「北辰テスト」にあたるものがありません。先月、塾生に北辰テストを受けてもらいましたが、受験者はなんと46,107名です。これは昨年度の埼玉県立高校受験者数(41,280名)を上回ります。アクチュアルな問題として埼玉県の中学生は北辰テストを受けないと高校生になれません。ほぼ全員が毎月4,730円を払ってわざわざ会場に出向きこの業者テストを受けています。塾をやっていていうのもなんですけれども、これって正常な状態なんでしょうか。結局、余計な費用と手間がかかるだけのような気もします。 (以上はあくまでも私見です。) ※1993年、当時の鳩山邦夫文部大臣(由紀夫の弟)が中学校における業者テスト廃止の方針を出したことによります。(ご本人は駿台模試で全国1位だったというのに。) 北辰テストは茨城県でいうところの校内実力テストでしたが、この際に外部模試になり、中学校での実力テストは行われなくなり、「高校入試は各自で勝手にやってください。」ということになりました。 たしかに中学校の役割というのは中3の3月までに教科書(義務教育の内容)を教え終わればよく高校受験に関わることは業務の範囲外ということもいえます。

2020.11.18

閲覧総数 2356

-

15

茨城県の学力レベルが高かった時代

東大を出たからといって、家庭や健康といったプライベートに関してはいうまでもなく、地位や収入といった点についても十分に恵まれた人生になるかどうかわからないということは前後左右の席を東大の人たちに囲まれて仕事をしていたのでよく知っています。 近年の「東大よりも医学部」という空気もよく理解できます。 また東大理系の人たちであっても就職先として理系の研究機関よりも「投資銀行」や「コンサルティングファーム」に進んで若い頃から一儲けを企むというのもよく理解できます。(日本の技術力の衰退の大きな要因はこれだと思っています。) とはいえ、東大合格者数というのはその県の学力を反映する一つの指標ではあると思います。 ということで過去の茨城県の東大合格者数の推移を見てみたいと思います。 今年はまだ最終集計が済んでいませんので昨年までの4年間でみると県全体で55名→57名→45名→58名と「なんとか今年は50名を上回れるか」という数となっています。 全盛期は1997年とその前後ということになるでしょうか。現在の40歳過ぎくらいの人たちの年代です。 漫画家(エッセイスト、相撲評論家)の能町みね子さん(牛久一中〜土浦一高〜東大)の世代です。 1997年は茨城県全体で90名を記録しています。 土浦一高43名、水戸一高14名、江戸取13名、茗溪7名、清真5名、竹園2名、常総2名、竜ヶ崎一高2名、下妻一高1名、茨城高1名。 自分の高校時代の感覚としては「東大といえば水戸が12、3名、土浦が7、8名、あとは各地の一高がポツリポツリ」というイメージだったので大井川知事が水戸一高を卒業された1983年を調べてみると県全体で25名です。 水戸一高12名、土浦一高9名、清真2名、下妻一高1名、古河三高1名。 私の母校である下妻一高の全盛期というのは現在の80歳を過ぎたくらいの世代、現在の中学生からすればお祖父ちゃんよりも上の世代です。 たとえば1956年(昭和31年)。 県全体29名。 水戸一高13名、土浦一高4名、下妻一高4名、日立一高1名、太田一高1名、水海道一高1名、境高1名、麻生高1名、古河一高1名、鹿島高1名、真壁高1名。 続く1957年(昭和32年)。 県全体27名。 水戸一高15名、下妻一高4名、水海道一高3名、土浦一高1名、日立一高1名、太田一高1名、鉾田一高1名、境高1名。 このあたりの年は連続して3名から4名の東大合格者を出しています。 1897年(明治30年)の創立以来、さほど人口の多くないところで、人材が中央に吸い上げられてしまうことが続けば「枯渇やむなし」ともいえるでしょうか。 しかし、昭和30年代、ろくに小学校、中学校の授業も行われず、情報も十分とはいえない片田舎で、まあよく頑張っていたものだと感心します。 1980年あたりまでは県都水戸の首位は不動であとは旧制中学系の高校から何名かというところです。 新興住民の方には水海道一、太田一、鉾田一、このあたりがなぜ中高一貫を併設しようとするのか疑問の方もいるかと思いますが地域おこしとして「夢よもう一度!」のような面もあるのだと思います。 もう一つだけ当地区のことをつけ加えておくと、1976年は県全体で合格者数が22名。 水戸一高14名、土浦一高3名、茨城高校3名、古河三高3名。 古河三高3名!。何年か前の古河三高の学校紹介では「東大の副学長も古河三高出身です。」というのが強調されていました。 古河中等の前に既に「なんとか古河に進学校を」という試みとして古河三高がつくられ、一瞬上手くいきかけた時期がありました。 しかし、国立大学合格者が0に近いところまで落ち込み、そこから10年近くかけて懸命な回復運動が行われ、旧帝大を含め、進学実績がかなり回復しました。2007年には京大に合格者が出ていますがこの年は東工大や東北大も合格していたと思います。 私の塾あたりまで塾の授業終わりを待って夜の10時頃に校長先生自ら訪問してくださったこともあります。学校回復の過程はベネッセでも大きく取り上げられました。 まさにこれからという、ちょうどそんなときに古河中等の設置が決定しました。古河中等は旧総和高校の継続校です。そのニュースを聞いたときには「あの人たちの努力はなんだったんだろう?」と思ったものです。 古河中等の進学実績をみると上位数名に限っては素晴らしいものがあります。しかし、これに続く層(旧帝大・筑波大)が奮いません。 うちの塾の2年生も県偏差値70、71、72、実力テストで470、480といった「受ければ楽に受かったであろう」、「古河中等でも確実に上位を形成したであろう」人たちが「様子見」なのか受験していません。 古河中等の初期の生徒は下妻一高地区だけでなく下館一高地区からも通っています。 下館一高、下妻一高、水海道一高それぞれが付属中学を相次いで創設する中にあって過疎地域の120名の単独一貫校、何十年前の歴史は繰り返すのかに注目しています。 並木中等を作って県南の私立中の力を削ごうという企てはある程度成功した(その分県外流出しただけ)といえると思いますが、それを過疎地県西で公立同士でやってどうするんだ?という疑問は拭えません。 古河中等も「政治」が深く関わった設置でしたが、時を経ずしてその上にさらに「政治」が覆い被さるという一貫性のなさには呆れています。 仕組みをあれこれいじるよりも教員の働きやすさや待遇を改善し優秀な人を確保し県全域で学力アップを図る方がずっとたいせつだと思いますよ。 今年の水戸一高の東大合格者23名(現役20名)というのをみると「まだまだ茨城、やればできるじゃん」というのを感じました。

2021.03.13

閲覧総数 4847

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 見栄体裁病に感染するな!!

- (2025-11-21 07:24:51)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-