全1533件 (1533件中 1-50件目)

-

坂東市 夏期講習 水海道一高を受験するなら

水海道一高・下妻一高・土浦日大このへんを受験するならそれ専門に高いレベルで学習している塾に通う必要があります。当塾は2017年の開塾以来、8年間で水海道一高を34名受験して34名全員が合格しています。他に土浦日大に8名、下妻一高に6名、竹園に2名進学しています。今年の3年生も良いレベルで学習が進んでいます。興味のある方は一度ご連絡ください。またなにか質問や意見、茨城県立入試に疑問がある方はコメント欄に匿名で書いてください。答えられるものにはお答えします。(なぜか画像認証は2回行う必要があります。)塾の電話は0297-21-5588です。日曜、祝日、夜間でもつながります。2025 夏期講習 学習時間70時間目標 : 水海道一高・下妻一高・土浦日大 合格特に今年力を入れる点 : 英語 長文対策、語順整序: 数学 関数と図形の融合問題、関数の利用: 国語 紛らわしい選択肢の選び方: 理科 計算(1.2年総復習): 社会 難しい選択問題に耐えられる知識の習得

2025.07.16

コメント(0)

-

茨城県立入試平均点 2025

今年の県立入試の実施状況が発表されました。平均点が260.33点と過去20年で最も低くなりました。平均点で入試を評価しても仕方ない時代に入ったなというのが実感なのですがずっと追ってきたので記しておきます。科目別平均点の過去4年 推移国語 78.1→69.9→66.7→55,6数学 46.6→48.1→57.6→56.1英語 50.3→50.8→50.1→42.6社会 61.9→63.9→57.6→53.8理科 49.9→57.3→55.6→52.15教科平均点の推移286.4→290.0→287.5→260.3正確な偏差値はわかりませんが通常は概ね素点8点から9点につき偏差値1です。、今年は低位に密集していますので345点あたりが偏差値60くらいでしょう。下妻一高や水海道一高の合格基準点もこのあたり、もう少し低くても内申救済なしで合格最低点に到達しているかもしれません。合格掲示板を見て胸をなでおろした人たちも案外と余裕の合格だったと思われます。しかし、それでよしとしちゃいけませんよ。特に英語は90点を超えられた人が全体の2.45%、80点を超えられた人まで降ろしても僅か全体の6.13%しかいませんでした。ひどい。問題は84点分が記号式ですが、おそらく受験生の半分、いやそれ以上の人がリスニング(30点分)以外については、どの問題も何が書いてあるやらチンプンカンプンの意味不明で「勘」だのみだったでしょう。こんな結果になってしまいましたが、新しい指導要領に従えば至極順当な問題であり出題者には全く問題がありません。国語力も著しく減退している現況で小学校のうちに英語をやらせなくてもというのが私の個人的な意見なのですが、国の方針にあれこれ言っても仕方がない以上、英語の基本構造は日本語と違ってSVOなのだということと基本的な動詞、名詞、形容詞は漢字練習と同じように日本語→英語、英語→日本語の読み書きができるようにしておいてほしいと思います。I yesterday soccer pray.とかHe love I.のような英文を書く中3生が多過ぎます。県立中等の方に関しても業者の追跡調査の結果をみるにほとんどの学校で「終わってるなあ…」という感じがします。定員削減は学力維持の観点からも遅かったくらいです。現場はなにも言えないでしょうが真剣に廃止を検討してもいい学校もあるはずです。この10年の県の学力状況をみるになんとか上手くいってるなあというのは並木中等の上位層だけなのではないでしょうか。(これも土浦一高の学力を削ったと考えると県南地区総合でみたときにはどうなのか)。あと今年に関しては竹園くらい。地域分断による学力分断、全体としての学力低下、何をどういっても仕組みは戻りません。今年の県内全体の東大合格者数は全盛時の土浦一高一つに全く及びません。ただ全体の点数が下がった今年の入試においても最高点は494点になっており、問題が易しかった年度でもここまで来ることはなかったと記憶しています。

2025.06.07

コメント(0)

-

国語 小説文 出題集中の傾向

今年、茨城県立入試の国語小説文で出題された砥上裕將著『一線の湖』は佐賀県と神奈川県でも出題されているようです。昨年は辻村深月さんの『この夏の星を見る』に東京・埼玉・群馬・愛知・広島と受験人数の多い県の出題が集中しました。もちろん既読だとしても問題文に使われるのは長いお話の一部にすぎません。しかし、一度読んだ作品であれば全体としてこういう話の流れの中のあそこかというのがわかりますのでかなり有利ではあります。かける時間も節約できます。複数の県で出題されているような作品を読んでみると高校入試の試験委員が出題したくなるお話というのは見えてくるのではないかと思います。昨年の辻村さんの本は前年2023年の時点で出題集中を予想している塾の先生がいて、さらに問題に使われやすいのはこの場面で、こういうことを聞かれるというところまで言及していたので驚きました。それじゃ、小説のおもしろさが台無しじゃないか、絵と同じで人それぞれの感じ方があってこその小説じゃないかと思うのですけれど…。私は伏線が回収されないお話、「えっ、それで。」というようなものが好きですね。そんなことをけっして高校入試では出題されないであろう黒川博行『国境』、能町みね子『逃北 疲れたときは北へ逃げます』、益田ミリ『今日の人生』などを読みながら思いました。後ろの二冊は疲れている時におすすめです。ちなみに能町さんは1996年土浦一高卒、東大卒の漫画家でNHKの相撲番組にも出る相撲評論家です。東大に毎年40人前後が入っていた土浦一高全盛時代の人ですね。毎日新聞のインタビューで「東大しか受けませんでした。勉強がたいへんということは全くなくて、楽しい高校生活でした。」と回想されています。

2025.03.14

コメント(0)

-

嬉しいドッキリ報告 2025 進学先

今年の3年生は10人。昨日までに9人から連絡があったものの、竹園高校を受けた一人(岩井中でない生徒)からは連絡がなく正直なところ「問題激変」に巻き込まれてしまったかと思っていましたが、先ほど本人からボソッと「◯◯です。あのー(間があり、モグモグ)合格しました。」との連絡がありました。やれやれ。。ほんとによかった~。ドッキリが過ぎる。怖くて自己採点はしていないので何点なのかは全くわからないそうです。この生徒さんは公立中学の受験がうまく行かず1年生の初めからうちの塾に来てくれた生徒さんです。人間は失敗体験と成功体験の繰り返しで成長していくものですから、そういう意味でも今回の合格は本当によかったと思います。幼い時期での「中受の失敗」→「高受の失敗」だけは絶対に避けたいと思っています。これで今年は全員が合格となりました。2025年 スタディ・ポート 8期生 進学先。古河三高 1名境高 1名西武台千葉 1名 (第一希望、県立受験せず)竹園高 1名水海道一高 3名水海道ニ高(普通科) 1名水海道ニ高(商業科) 1名水海道ニ高(家政科) 1名スタディ・ポート 8年間 累積進学先水海道一高 34名(受験者全員合格)境高 10名水海道ニ高 8名土浦日大 7名下妻一高 6名西武台千葉 4名常総学院 3名古河三高 2名竹園高 2名霞ヶ浦 1名下妻ニ高 1名守谷高 1名茨城高専 1名小山高専 1名ということになりました。

2025.03.13

コメント(0)

-

多進路型高校 その他あれこれ

偏差値50前後の高校というのは多進路型高校ということになるのでしょう。全員が進学一辺倒というわけではなく多様な進路に学校側が応じてくれるというのは、まだはっきりと未来が見えているわけではない高校受験時においては存在意義があるものと思われます。このあたりだと境高校、下妻ニ高、水海道ニ高あたりがそれにあたります。週刊誌の大学別合格者数を見ていたら千葉大が下館一2名、下妻一2名、下妻ニ2名、水海道一2名となっていて「ニ高も頑張ってるんだなあ…」と下妻ニ高のホームページの方を覗いてみたら他にも筑波大、金沢大などの難関大学の他、地元茨城大3名、法政4名など私の高校時代には考えられないほどあちらこちらにかなりの大学合格者数を出していて驚きました。人口動態をみると将来的には一高、ニ高合併して「下妻高校」になるんでしょうね。通学区域が下妻と一部重なる境高校は水を開けられてしまったのかとこちらのホームページを覗いても筑波大学、埼玉大学の他、もともと地理的には近い獨協、文教さらに明治、法政、青山、学習院など合格校を揃えており、意外とあちこち進学するんだなあという印象です。このところ境高校の塾向け説明会に参加しているのですが一昨年だったか稲田さんという大手の出版社からセンター試験向けの問題集を出されていた方が進路指導部長をされており、受験オタク的な微に入り細に行ったきわめて細かな受験指導をされているので驚きました。境高校というのは鬼怒川の西に唯一あった旧制中学(古河には旧姓中学がなかった)で、私の母が在学していた昭和30年頃は東大や一橋などにも合格者を出していたようです。戦後の混乱期、ベビーブームのかなり前ですが、それでも定員がたしか200名はどいて学年で10番くらいという成績票を見たのは3年前のこと、当時も成績個票を出していてそれを保存していたのには驚きました。その頃は全く健康に問題がなかったのですが翌年に亡くなりました。何らかの予兆があったのでしょう、あれは自分の人生の整理をしていたようで結局、学生時代にかかわるものは一つも残さずいっさいが密かに処分されていました。母の村から高校へ進学したのは母と俳優の竹野内豊氏のお父さんの2人だけ、それでも高校の規模はけっして小さくはなかったわけで、その頃は高校が設置されている「町」と周辺の「村」には本当に大きな格差があったというのも痛感させられます。

2025.03.12

コメント(0)

-

水海道一高

水海道一高を受験した3名からは9時過ぎに連絡があり全員合格しました。もう8期生なのかというのも驚かされるのですが、これで過去34名受験して34名合格ということになりました。下妻に行ったり私立特待に行ったりという層もそれぞれに一塊りあるわけですが、岩井の場合、何十年も昔のお祖父さんやひいお祖父さんの時代から地理的には水海道一高が勉強する人の一つの目安です。今年は受かるか受からないかよりも夏頃の時点では「そもそも受けられるか」という具合だったのですがみな実力テストの点数を短期間で300点前後から400点前後まで100点近く上昇させてきました。私自身の中3のときを見ているようでした。「頑張り」という点では過去一番かもしれません。それは塾生以外の岩井中生も同様で「今年は5人も受からないんじゃないの?」と思っていたのですが、10人以上受験して聞いたかぎりではみな合格しているようです。水海道一高はTX開通後は国立、私立問わず通える範囲の大学(筑波、千葉、埼玉、立教、法政、東洋…)などが多いのが、福島大や宇大がとても多い下妻一高との大きな差になってしまっています。サンデー毎日調べでは今年は現時点でも旧帝大に4名合格できているようですし、みなさんにも頑張ってほしいものです。それと3年前の卒業生の何名かから大学進学の報告も受けました。竹園へ行った人からは「段違いに頭のいい人がいて入学したばかりは驚きました。」と聞いてその人もとても成績の良い人(実力テスト480点、偏差値70超)だったので「?」と思ったのですが、今年の竹園は東大7名、東北大も県内最多という学年で「なるほど、そうだったのか」と納得しました。今年は横浜翠嵐、日比谷、県立浦和、富山中部、宇都宮など高入生限定の高校が軒並み集計ミスと間違われるようなとんでもない東大合格者数を叩き出しています。3年で十分に対応できます。遊ぶ時間を犠牲にして中学受験するよりも高校入試の難易度を上げてみんなに勉強させる方が絶対にいいと確信しています。

2025.03.12

コメント(0)

-

2025 茨城県入試 英語 難しい

いやー英語は難しくなりましたねえ。「ゆとった時代」から「自己表現全盛時代」と教えてきたので、私が大学を受けた数十年前の受験英語の復活というか「ここまで難しさが戻ってきたか。」と思うと感慨深いものがあります。まず求められる「語彙力」、「単語力」が圧倒的かつ急激に上がっています。数年前であれば必ず注釈がついていたような語句が当たり前のように次から次へと出てきます。また文法知識の必要性も格段に増しています。この空欄には「形容詞」が入るのか「名詞」が入るのか「動詞の原形」が入るのか、「現在分詞」が入るのか、「過去分詞」が入るのかということが瞬時に判断できないと大問1や大問5は全く対応できないかもしれません。昨年か一昨年のとある入試対策セミナーで偉い先生から「茨城県の英語は細かなことにこだわらずに内容がフワッと理解できれば解けちゃいますよ。」と聞いたような気もするのですが、全然変わっちゃったなという印象です。また問題の内容も「東京から来たおばあちゃんと偕楽園に行きました。楽しかったです。」というレベルからグググっと上がっています。「小学校低学年の日記」から「中学生の国語科の説明文や小説文の内容」へと変化してきています。大問3が「健康アプリ」の利用の話、大問4が「昆虫好きな高校生が研究者を尋ねて昆虫がどれほど人間の生活に役立っているかを知る話」、大問5が「宇宙開発の話」です。分量も多い。昨年までは読解に36分から37分かけられていたのですが、今年は読解とリスニングが分けられたので35分しかありませんでしたのでなお厳しい。速く読む力、正確に内容を理解する力、そのための単語力、構文を理解する力の必要性を痛感させられました。国語も英語も附属中から上がってくる生徒に伍していける力を県の方で求めているのだと思います。学校として一つの学年には一つの学力的なまとまりを作っていかないといけませんし、内進生には高入生の突き上げが必要です。学習塾の役割というのも増していくのだろうなと思われます。今年は大きな転換点で、いろいろ「なるほど、こういうことか。」と考えさせられる入試でした。昨年まではひたすら採点ミスを突っ込まれないようにそのことだけに過剰な注意を払い極端に萎縮していましたが、今年は出題形式は洗練されつつ、中身については「攻め」に転じたように思われます。5教科の問題を作問された方、全体を指揮された方の能力が高いと感じました。

2025.03.06

コメント(0)

-

2025 茨城県高校入試 国語

今年の国語は過去20年で最も難しい問題だったと思われます。国語は「あってなきが如し」科目で、たとえば2022年は県全体の平均点が78点もあり、その他の年も中学校の定期テストよりもずっと易しい問題が続いていました。今年、突如として、強い「自己主張」を始めた感じがします。しかし…。できる生徒はできてしまうだろうなと思います。これまでの問題は4択であれば選択肢ア→明らかに誤答。選択肢イ→明らかに誤答。選択肢ウ→正解。これしかない。洗濯機エ→明らかに誤答。というような問題ばかりでした。国語の苦手な生徒でも容易に正解してしまう。国語が「本当に」得意な生徒にとっては辛い時期が長く続きました。今回は誤答の選択肢に工夫が凝らされていおり苦手な生徒は4択から2つに絞るのさえ苦労する問題が連続しています。記述もこれまで「書き抜きなさい」ばかりだったのですが、今年は探す能力だけでなく短いながらも「書く力」を試す問題になっています。ただし、得意な生徒にとっては高得点も可能であったと思います。他の特徴としては、品詞、表現技法(隠喩、直喩、擬人法 7点)、文学史(3問 6点)の出題があったことです。今回は、小説文、説明文、古文の全てにおいてこれまでに比べて格段に難易度が上がり(=ようやく普通の問題になり)、また語句や漢字の知識まで幅広く問われていました。たまたまた今年の問題が難しかったというわけではなく、出題の「中の人」が変わりようやくギアチェンジがなされた印象を受けました。来年からも国語は最重要勝負科目になると思われます。

2025.03.01

コメント(0)

-

数学 古典回帰

本日の2年生の授業では昨日の入試問題をやってみました。大問3の確率(4点+5点+6点=15点)はちょうどいま学校で学習中の内容で完答が可能です。また大問5の平行四辺形になるための条件(4点)、三角形の合同の証明(2点✖️3問=6点)は2学期に学習したばかり、大問6の扇型の中心角(5点)、円錐の堆積(4点)は1年生で学習済みなので解くことが可能です。(どれも易しい。)今年の問題は最も正解率が低くなると思われる大問4の(2)の②の配点が5点なので、そこと大問5の(2)の②、大問6の(2)の②(それぞれ配点6点)以外はきわめて平易な問題が並んでいるのでふだんの県版模試で偏差値60の人であれば83点までは楽に行けたのではないかと思われます。今年の特徴は2つあります。1つは「語句の意味」と「国語力」が改めて重要だったこととです。もう1つは、そろそろそうなるではないかと予感があったのですが、昔々大問8つの頃は定番だった1次関数と2次関数と図形の融合問題、折り紙の折り返し問題という長く茨城県入試を見てきた人にとっては「懐かしみ」を味わえる問題が復活したことです。昨年、あるセミナーで「全国的には問題が古典回帰してるんですよー。」というのを聞いていたのでなるほどと思いました。大問4の(2)の②はたいへんに塾塾としている問題なのですが、あまり今年の模試や学校実力テストでは出てなかったかなと思います。2年生以下の人には角度や長さを書き込んでいくクセをつけていってほしいものです。大問5の(2)の②は多くの先生が等積変形によって解く解説をされていて出題者の狙いもそうなのかもしれませんが(これまた懐い)、三角形APQの面積から三角形CPQの面積を引いた方が考えやすかったかもしれません。それぞれの三角形の高さを求めるのは容易ですし、PQの長さがわかればQの座標はわかります。大問6の(2)の②も少しめんどうくさいけれど難しい年のラスト問題と比べればだいぶ緩めてくれています。100点といわれると意外としんどいとは思いますが、他の問題であまり時間を使わないので最上位校の人には高い点数を希望します。なんだか国語が難しかったと聞くのですが、あれこれと用事があって国語はまだ解いていません。解いてみたら国語の感想も書いてみたいと思います。

2025.02.28

コメント(0)

-

試験前日

いよいよ明日が入試日になりました。この3年ほど5教科平均点はさほど変わらないものの「上の上」の人たちの点数が高くなり、定員の減少とあいまって水戸一高や土浦一高を受ける人はずいぶんと息苦しく感じているものと思われます。上位が激戦になりすぎてしまう原因が数学の易化なのではないでしょうか。現大学1年生が受験した年の数学の平均点は39点でしたが昨年は57点になっています。上位者にとっては「どうでもいい問題」が増え過ぎてしまったとも言えるでしょう。一般の人(大井川知事を含む)が考える「勉強ができない」と学校教員や塾講師が日々実感している「勉強ができない」のレベルがあまりに違い過ぎるので、どうしたら試験が成立するかを考えたうえで作問をすると「中学校の前日の授業のそっくり復習」程度の問題を並べざるをえないわけです。ただ昨年はちょっとやり過ぎだと思われます。数学はだいたい48点から50点くらいのところに平均点を置きたいはず。今年は少し難しくするんじゃないのかなあと思います。往々にして少し難しくしようとすると行き過ぎてしまうので結果として著しく難化の可能性もあります。このときに「一般の人」は巻き込まれないようにしてください。一般の人には偏差値60強くらいの高校を受ける人たちも含みます。解ける問題を焦らずにしっかりと解くことがたいせつです。自分が難しければ他の人も難しい、入試は相対的なものですからほんのちょっと抜け出せればいい。70点を取ろうとして行ったけど55点しか取れなかった。だけど周りがみんな50点なら成功です。パニックを起こして40点しか取れないとか60点を取ったのにあとに引きずってしまった、そんなことのないようにしたいものです。合格に何点必要かは全て終了しないとわかりません。終わった科目は忘れて精神的な動揺を抑え目の前の科目に集中し最後の理科まで全力で解いてほしいものです。理科は以前のように特定の単元からボーンという感じではなくあちこちからつまみ食いで出るようになっていますが、物理は運動・仕事・浮力(3年生内容)or光、地学は前線・気団・海風、陸風、湿度の計算(2年生内容)、生物は動物・ヒト以外の植物の特徴や分類(1年生内容)、化学は分解、化学変化と質量など(2年生内容)を予想しておきます。

2025.02.26

コメント(0)

-

2025年 志願先変更前 近隣と県内の状況

地元の中学校(1学年6クラス)における例年の受験状況といえばもう何年も学年あたりほぼ20名から25名が水海道一高、他に10名弱が内訳は年によりけりですが下妻一高、土浦日大、常総学院、竹園、高専といった感じでまあ学年で30位に入っていればなんとか水海道一高を受けられるかなといった感じでした。これは古河中等ができる前と後でさほど変わりませんでした。しかし、今年の場合は水海道一高の定員が仮に昨年のまま240名だったとしても、夏の時点では学力上位者をすべて水海道一高に集めても学年で5名程度、水海道一高の定員が40名減って200名になることを考えるともっと厳しいかもしれないなと感じていました。秋からは意外と学力が伸長しており、人数はもう少し伸びそうな可能性がでてきたなと思います。さらに例年、高倍率高校の常連となっていた水海道一高の志願者が激減したため、さらになんとかなりそうな感じがしなくもありません。ただし、事前調査によると今年の水海道一高受験者の学力そのものは下がっていないので合格に必要な点数は下がらず少数激戦になるのは間違いありません。「学校の人気がどうこうというよりも「点数がちょっと足りないかなー」と申し込みを躊躇った人が多かったと思われます。またこのところ水海道一高は水海道の人のための高校というよりは圧倒的に守谷の人のための高校になっていましたので守谷地区の受験動向として水海道一高にそっぽを向くような大きな変化があったのかもしれません。県内各高校の倍率は全体的には微妙に緩くなっていますが牛久栄進のようにますます激戦のところもあります。今年の中学3年生は小学校5年のときに長期間通学できなかったことの影響をもろに被ったなと感じていたのですが、どうもそれはうちの周りだけだったようです。県内 昨年の最終志願者数 → 今年の志願先変更前(申込2日目終了時点)の人数(もう1日申込日が残っていますのでご注意ください)水戸一 264 → 265水戸ニ 374 → 340緑岡 333 → 366桜ノ牧 421 → 400土浦一 208 → 194土浦ニ 418 → 390竹園 419 → 385竜ヶ崎一225 → 218牛久栄進438 → 497水海道一320 → 242下妻一 258 → 278水海道ニ 普通科 123 → 132水海道ニ 商業科 74 → 85水海道ニ 家政科 43 → 54下妻ニ 283 → 314境 259 → 196古河三 241 → 223下妻一高は定員が1クラス減るにもかかわらず志願者が増えているのでなかなか厳しそうです。

2025.02.10

コメント(0)

-

社会 公民 選挙

今度の社会科の期末テストはちょうど国会、内閣、裁判所、地方自治あたりが出題の中心となるでしょう。ちょうど学習時期と衆議院の解散、総選挙、特別国会の召集が重なりました。18歳になると選挙権が得られ、今回は10月9日が選挙日でしたので、10月10日までに誕生日を迎えた高校3年生には投票のご案内が郵送されてきたはずです。こういうときに早生まれの悲哀を感じるわけですが、歳を取れば取るほど早生まれがありがたくなりますので、しばし我慢というところです。学習したように衆議院選挙はすべて日本国憲法の規定に基づき行われています。「議院内閣制」、「与党」、「野党」、「連立政権」「小選挙区制」、「比例代表制」、「小選挙区比例代表並立制」、「衆議院の解散後40日以内に総選挙」、「選挙の日から30日以内に特別国会の召集」、「内閣総理大臣の指名」、このあたりは全て出題されると思われます。教科書には比例代表の議席の割り振り方まで実例が載っていますのでもう一歩進んでそのあたりまで出題されるかもしれません。「最高裁判所裁判官の国民審査」は「不適」と思う裁判官の名前の上に✖️をつけ、✖️の数がなにも印をつけなかった人よりも多くなった場合に罷免される日本国憲法の制度なのですがこれまでやめさせられた裁判官は一人もいません。試験上は重要語句なのですが形骸化した制度といえます。一方、国会議員(のうち14名)が裁判官となって非行のあった裁判官を裁く「弾劾裁判」はこれまで10回行われており、8名の裁判官が罷免されています。稀ではありますが憲法上の規定が機能している制度といえます。先週は兵庫県知事選挙が行われました。こちらも全て規定に乗っ取って行われた選挙でしたが、実際にはあれこれ異例づくめの選挙でした。「選挙なんて全然わからへんし」という若者が多いのですが中学校段階でたいへんに細かく仕組みは教えています。また、よくテレビコメンテーターの人などが「歴史の勉強は信長、秀吉、家康で終わってしまって…」「現代史がさっぱり教えられていない」との批判を述べておりますが、もうずっと前から以前は中2で終わらせていた歴史の学習を中3の6月まで延ばして戦後の歴史も詳しく教えています。戦中、戦後の解釈にはいろいろあって来年度から常陸大宮市では「新しい歴史をつくる会」が執筆した教科書を全国の公立中学校としては15年ぶりに使うことになるようです。思想云々はさておき、学習ワークとか教材がたいへんですね。あとは県立入試の作成委員ですね。県内で使われている全ての教科書に配慮して問題を作成しないといけませんから。

2024.11.19

コメント(0)

-

一高の終わり…

大井川知事自身の手で「水戸一高」という名前を終わりにできるならそれはそれで歴史的な「偉業」?だと思う。つくば工科高校をつくばサイエンス高校に、友部高校をIT未来高校にしたセンスからすると「水戸+カタカナ」または「水戸+アルファベット」のついた名前の高校になるのかもしれない。さらに今回の校名見直しの趣旨からすると「水戸」や「茨城」にとらわれずもっと大きな名前の可能性も考えられる。他の県には「一高」、「二高」がないというけれどもそれは終戦後すぐの学制改革で「高等学校」というものがあらたにできるさいにそうしたからであって、戦後80年の間をかけて修正していったわけではない。約80年にわたる水戸一高卒業生のアイデンティティはどんな人生を送ったにせよ(大井川知事のような珍しい人を除けば)「水戸一高」にあるのではないかと思う。「一高」は残って「ニ高」だけ変わると考える人もいるかもしれないけれども、ナンバースクールの廃止を言い出した教育委員が慶応志木高校出身であることを考えると「一、ニ」という数字は一斉に消さないとよろしくないと推測する。教育に関する改革については上意下達、絶対命令、ものすごいスピードで変更がなされるので県内の多くの高校は再来年くらいには校門の札が掛け替えられているかもしれない。…野球のユニフォームをはじめとして変えないといけないものが多い。↑変えるにあたっての費用とめんどうくささはけっして小さくない。他のことに金と力を使った方がずっと良いと思うが…,。教育委員会の議論では石川県が例に挙げられていたけれど「金沢泉ヶ丘」なんかは戦後まもなく所在地の地形や風景に基づいて名付けられたよう。だとすると下妻一高は「下妻砂沼高校」。(締まらない)どうせ変えざるをえないのなら県の方から強制された名前ではないものにしたい。公立では異例だけれど「為桜学園」という関係者が納得のいくものにしてほしい。

2024.09.20

コメント(0)

-

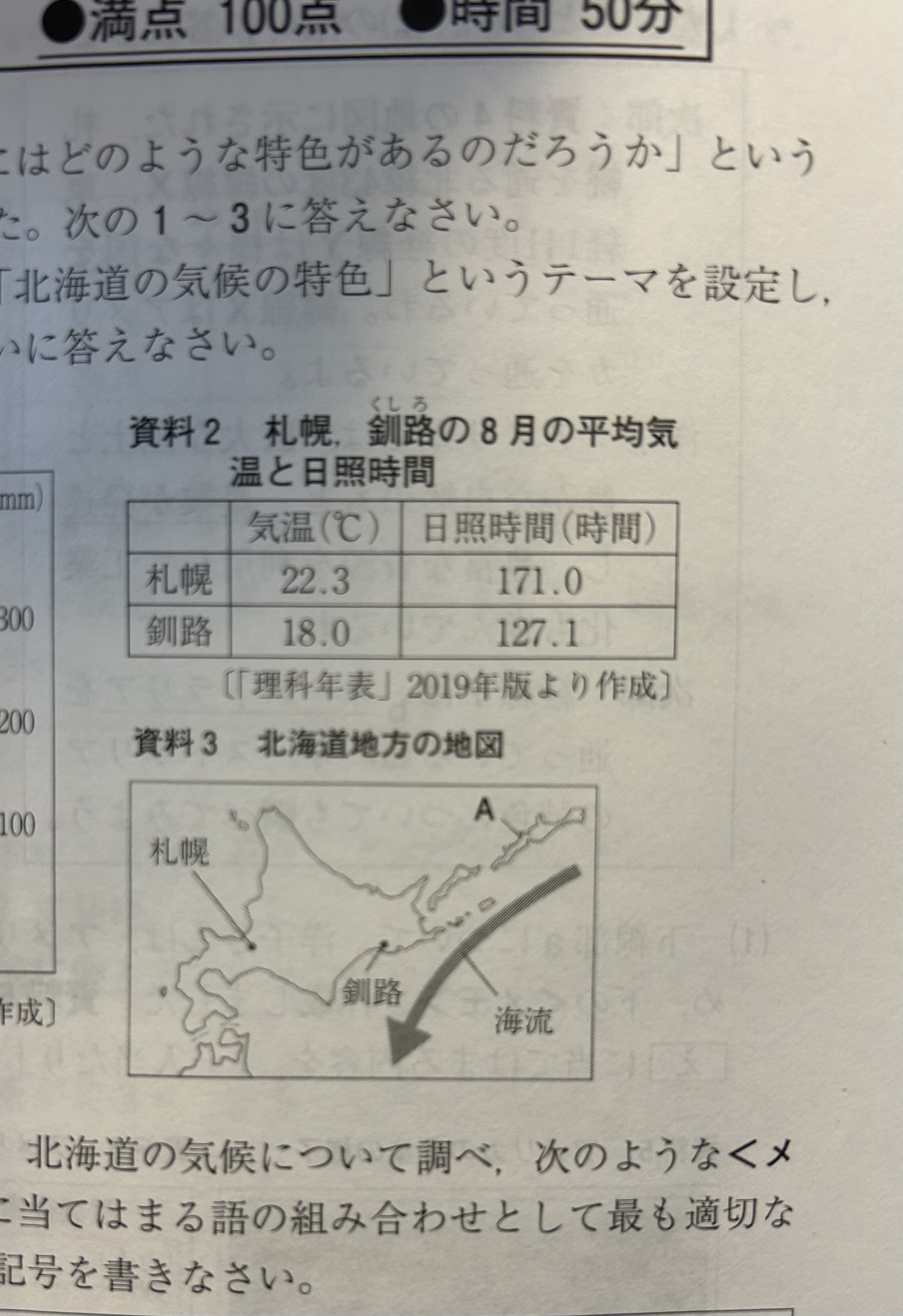

2021年 県立入試 社会の確認 釧路

2021年度の社会地理では北海道内での気候の違いについて細かく問われていました。(文章記述あり)地元中学校の修学旅行の期間を利用してこの問題の実地確認に行ってきました。 国道から外れ太平洋の縁の道を釧路から根室まで。霧多布湿原。字の通り濃霧の日が多いようです。現在、日本人が行ける本土の最東端です。納沙布岬。北方領土の一つ、歯舞諸島を肉眼で見ることができます。釧路の気温。ほぼ試験問題の通り。釧路〜根室は「根釧台地」として学習することもありつくばと土浦くらいの感覚で捉えがちですが距離は160キロあります。牛の集団が道路を横断するのを待ったり「◯◯牧場」という看板のついた牧場が多くあり「酪農」というキーワードも納得します。根室の人が「こんな暑い夏ははじめて」だと言っていました。実際、道東も日差しは強く帽子をわすれていって困りましたが、茨城に戻ってきてやはり暑さが段違いです。最果ての町。野菜や肉はほとんどが北海道産ですが、おかめ納豆は茨城の工場で製造されたものですし、ヤクルト1000もうちの近く(茨城・五霞工場)で製造されたものでした。会社員の頃は出張してもその土地の観光ということはしたことがなかったのですが、塾を始めてから教科書に載っているところは国内にかぎれば観光地でないところまで含めてほとんど行ったかと思います。あとは対馬と与那国島(日本最西端)くらいになりました。

2024.09.12

コメント(0)

-

英語問題 先祖返り

いやー難しい。県教委から今年度の入試の実施状況が公表されました。英語大問6の整序問題(並べ替え問題)の正解率が(1)10.9%、(2)23.1%、(3)12.9%、(4)17.1%と軒並み低い(ひどい)数字でした。1つ1つの小問に「盛り込んでるなあ。」と感心させられます。たとえば小問1の整序問題。(語順並べ替え)He asked me what he should do to make the restaurant better.(彼は彼の経営するレストランをより良くするために何をするべきか私に尋ねました。)この1問の中には間接疑問文、助動詞should、不定詞の副詞的用法、make O Cと中学におけるさまざまな学習内容が組み合わされています。残りの3問もこれまでの入試であれば注釈がついていたであろう単語がむしろキーワード(amountとかvariousとか)となっており、その上で英文を作り上げていかなかればなりません。今回の大問6は県立中等の3年生のときにやらせてみても並木中等を除けばボロボロの出来なのではないかと思われますが4問とも正当できなければ留年が相当です。構文の理解力と単語力の重要性が4年前に比べて格段に増しています。40年前の入試英語かよ?僅か4年前までは年々「あなたの好きな季節とその理由を30単語で述べなさい。」のような「私の立場で」自由に書く問題が増加してきていたのですが、それらが3割を超えるようになったところで、突然の激変、「あなたの意見」は全く聞かれなくなりました。(4年前までの答案例、自由記述)12点。I like summer.I like swimming in the sea.I like summer festival in my town.I eat yakisoba , kakigori and takoyaki.So I like summer very very very much.平均点が10点近く下がっている(高得点者が激減している)のも頷けます。

2024.06.12

コメント(0)

-

茨城県立高校入試平均点 2024

県の教育委員会の方から2024年度の茨城県立高校入試の平均点が発表されました。昨年との比較。(少数第二位を四捨五入しています。)国語 69.9→66.7社会 63.9→57.6数学 48.1→57.6(偶然、数・社同じ)理科 57.3→55.6英語 50.8→50.1合計 290.0→287.5県教委としては「平均点」が6割弱というところで満足のいく落とし所だったと思われます。しかし、今年の入試は大きな問題点を顕にしました。下段の表1は今年の入試の階級の幅40点ごとの得点分布(得点者数と比率)です。表2の方は今年とほぼ同じ平均点(284点)だった2020年の得点分布です。今年は461点を超えた生徒が全体の3.04%、499人います。しかし、水戸一高と土浦一高の定員はそれぞれ160名、2校合わせても320名しかありません。もちろん当地区のように高得点者が必ずしもこの2校を受験するわけではありませんが460点を超えただけでは合格確実とは言えないことがよくわかります。一方、2020年は総受験者数は今年より2,000人以上多かったのにもかかわらず460点を超えたのは全体の0.55%、102人しかいません。この年はまだ水戸一高、土浦一高ともそれぞれ定員が320名でしたから、460点を超えればどちらの高校にしろ堂々の上位合格です。誤解を避けるように書いておきますが、コロナ騒動がまだ起きていない4年前に比べて高学力者が増えたわけではありません。実際はコロナ期間で生徒全体の学力は著しく下がっていると思われます。今年受験した生徒の学年は小学5年生の3月、小学6年生の4月、5月がほぼ休校でした。入試の体裁を整える(平均点を280〜290くらいにする)方針に上位者が巻き込まれてしまっているということが言えるでしょう。そこに上位校の大幅な定員減が加わっているのですから水戸一高や土浦一高受験者にとってはほんとうにきつい試験だったと思われます。ノープレッシャーで500点を取るのと「500点を取らないと落ちるよ」と言われて500点取るのは同じ500点でも難しさが全く違います。まあ、こうした資料はどのように解釈するかによって結論が変わってくるもので「休校期間中、全国一のオンライン教育の実施が生徒の学力維持(あるいは向上)、特に高得点者の大幅な増加につながったことがうかがえる」と結ぶこともできます。(表1) 2024年度 上位者得点分布(表2)2020年度 上位者得点分布

2024.06.06

コメント(0)

-

模試と読書

高1の入学直後に行われた模試の小説文は田辺聖子先生の『ラーメン煮えたもご存じない』からの出題だった。すぐ購入して全部読んだ。それ以降、高校時代は、読書といっても何を読んだらいいかわからないので小説文も説明文も模試の出典になったものを読むようになった。駿台模試あたりになると元の本が難し過ぎて何が書かれてえるのかよく(さっぱり)わからないことも多かったけれど背伸びをしてずいぶんと読んだ。「全体の中のこの部分を切り取って問題に使ってくるのか」というのも興味をひかれた。高校のそばにあった大塚屋さんは小さな本屋だったけれども天井まで本が積んであって不思議と隅の方に一冊だけ目当ての本があったものだ。昔は進学校の近くには付属のように本屋があって1000人に1人くらいは文系にしろ理系にしろ小難しい本の需要というのがあったのだと思う。これは問題集や参考書でも同様で、使う使わないはさておき、あれこれ参考書や問題集を漁るのは楽しみだった。家の近所の本屋との大きな差だった。大学を卒業してからも長年、それぞれ住んだ町で、毎日、必ずターミナル駅の大型書店、住まいの近くの小書店とハシゴしていたのだけれど…。大学時代は編集者になりたかったので週刊誌は週に十冊くらい読んでいた。しかも隅の隅の付け足し記事が好きで。一文字残さず読み切った。風呂読みも習慣だった。いま発行されている週刊誌じたいが十冊もなくなってしまった。週刊朝日、読売、宝石、サンデー毎日、アサヒ芸能、週刊実話、新潮、文春、ポパイ、ホットドッグプレス、メンズノンノ、アンアン、週刊ベースボール、number。今では週刊誌は年に一回、サンデー毎日の大学合格総まとめ特集号くらいのものだ。最近は本屋に行くことさえほとんどなくなってしまい、黒川博行の刑事物と今野敏の『隠蔽捜査』シリーズくらいしか読まなくなってしまった。本だけからしか得られないものがある。特に高校生には本を読むことをおすすめします。

2024.03.29

コメント(0)

-

勉強時間

私は高校1年生になってすぐ平日は早朝に勉強するようになりました。午後7時半に帰ってきて、風呂、飯で9時には寝てしまいました。そして朝の3時20分頃の新聞配達のガタンという音で起き出して3時半から6時半まで約3時間、英語半分、数学半分です。英語はその日の予習をしていました。英文を写して辞書を使って訳をつけて学校の授業で確認していました。英語は予習の方が有効です。(良い先生がいたんですよ。)数学は復習です。教科書の問題を解いていました。休日は午前か午後のどちらかに平日はできない英語・数学以外の科目をやっていました。早朝学習のメリットは1日のスタート、心に負担のない「無」の状態で学習が始められることです。デメリットは「もう少し考えたい、もう少し問題を解きたい」と思っても登校しなければいけない時刻が来てしまうことです。メリット、デメリット比較するとメリットの方がずっと大きかったように思います。夜は頭も身体も1日の学校生活のあれこれを引きずって疲れていますし、エネルギーが枯渇気味の状態で勉強しても効果的でないような気がします。高校はほとんどの人が中学の時よりも通学距離が長くなるはずです。早く自分に合った時間の使い方を見つけてほしいと思います。ほんとうにラッキーだったのは私が通っていた頃の下妻一高はいっさい課題もなければ小テストもなく全ての時間を自分の思う通りに使えたことです。1ヶ月、1学期、1年という単位で自分自身で学習を進めることができました。駿台模試よりも難しい自製の実力テストが年4回ありました(なぜか実力テストだけ校内順位を出して張り出していた)が、そこを基準に勉強していました。なので「勉強がたいへん」と思ったこともありませんし、3年生のときは休日は1日12時間くらいは勉強していましたが趣味に打ち込んでいるようなもので義務的なことはなにもありませんでした。正直なところ現在の県立進学校だと体力的にも能力的にもついていく自信がありません。

2024.03.26

コメント(0)

-

入試 模試・実力テストの点数が反映

県立高校での入学説明会が開催されたので続々開示点数を知らせてくれています。これほど実力テストの点数が反映された入試も珍しいかなという印象です。たしかに英語の点数はやや低めなのですが他の科目で微妙に調整されて合計ではふだんの点数通りになったようです。今年の3年生もおそらく学校実力テストは7回〜8回、茨城統一テストも6回〜7回あると思いますので、これらのテストを「教材」として利用してほしいと思います。

2024.03.23

コメント(0)

-

下妻一高 粘り強い進学実績

2024年 下妻一高 難関10大学+筑波大合格者北大1、東北大5、名古屋大2筑波大15(うち医学部医学科1)地域の小学生が激減している状況で上位層は中高一貫に優秀層を先取り確保され、高入生も私立が特待で早めに囲い込み、高校入試の倍率もなかなかつかず入学時の学力レベルは下がっているのではないかと思われます。それにしてもこの高校は不思議な高校で苦境に陥るかと思われるたびに何度も息を吹き返して百何十年、相変わらずしぶとく進学実績を維持しています。20年以上前に公立高校でスクールバスを最初に導入したのも下妻一高のはずです。昨年度は女子バスケット部がウインターカップで公立高校としては異例の2勝を挙げました。また野球部OBの加藤孝太郎投手が1年間早稲田大学のエースとして活躍し優勝のかかった早慶戦に先発。高校時代に加藤君の女房役だった牧島捕手も横浜国立大学の主力選手として神奈川リーグで優勝争いをする活躍されています。文武にわたる母校の益々の発展を願ってやみません。追記)公立高校に限ると、日比谷、横浜翠嵐、県立浦和、県立船橋、湘南、北野…難関大学ランキングの上位校は高入生のみ全員が3年間の高校なんですよね。千葉では中高一貫を導入した県千葉が県立船橋に完全に抜かれてしまいました。私の受験生時代には考えられないことです。茨城県はどうなるのか。先行した日立一は上手くいったようなので他も興味深く見守っていきたいと思います。

2024.03.22

コメント(1)

-

2024年 卒業生進学先

本日は茨城県立入試の合格発表日でした。ネット発表のみになってちょっと味気なくなったような気もするのですがその分だけ各自がじっくりと結果をかみしめることができるようになったかもしれません。もっとケロッとしているかと思いましたが意外と感極まっている人も何人かいまして、この日に向けて根を詰めて勉強してきたことと試験日から発表までの長さというのを実感しました。水海道ニ高を受験した1枚以外の人から連絡がありましたので途中結果を載せておきます。今年は水海道一高の倍率が一昨年に続きとても高くどうかなと心配していましたがみなさん合格しました。水海道一高は今度の高3生の学年あたりから入学偏差値も上がっていまして内心穏やかではなかったのですがなんとかなりました。受験者平均点は下妻一高の方が僅かに高いのですが一般受験者はほぼ合格する下妻一高に対して水海道一高の方は学力検査の合格者が中央値を少し過ぎたあたりでカットされてしまうはずなので、合格者平均点は(推測ですが)下妻一高を上回るかもしれません。1年間5教科の長期計画に基づいて学習に乗ってきてくれたことを感謝しております。2024年結果 3月13日 18時30分現在霞ヶ浦 1名 (サッカー.・第一志望 単願)境高 2名下妻一高 1名下妻ニ高 1名土浦日大 1名 (スーパーハイ・第一志望 単願)水海道一高 4名水海道ニ高 1名スタディ・ポート 7年間の累計水海道一高 31名 (31名受験 全員合格)境高 9名土浦日大 7名下妻一高 6名水海道ニ高 5名常総学院 3名西武台千葉 3名竹園高 1名古河三高 1名下妻ニ高 1名守谷高 1名取手聖徳 1名霞ヶ浦 1名茨城高専 1名小山高専 1名当地区は竹園高(30キロ)や土浦一高(40キロ)は自力では通学が不能ですが土浦日大はバスが回っています。僕たちの頃であれば下妻一高へ行ったはずの生徒がずいぶんと土浦日大へ行くようになりました。

2024.03.12

コメント(0)

-

2024 茨城県立入試 難易度

英語 難(茨城県の中学生には試験時間が難)国語 中数学 一定点数を取りやすい、上位者の伸びはどこまで?社会 中〜易理科 易易しいからといって点数が伸びないのが本試験。偏差値60の高校でも380前後の人が多そう。2020年に小学6年生の学年ですからね。オンラインの成果が出せているはずなのですが…。倍率のついたところではごった煮で混戦模様な感じでしょう。それにしてもA群、B群を誤解している人があまりに多くて驚きます。もう一度入試規則をよく読み込んでほしいところです。蛇足ながらオール5の取り易さを住民誘致の宣伝に使えばいいのにと思いました。(主語なし)

2024.03.07

コメント(0)

-

理科 苦手な人は助かった?

理科は物理、化学、生物、地学の大問が16点ずつという形式は維持されました。ただし、「一問一答」で100点分作ったような問題でした。複雑な資料を読み取り、思考を重ねていくという問題はほとんどなく、幅広く知識の学習をしていた人にとってきわめて易しかったと思われます。理科の苦手な人にとっては「助かったぁー」という年でした。特に物理の苦手な人にとっては超ラッキーとしか言いようがありません。理科の得意な人にとっては酷な試験でした。数学も易しかったのであまり理系向きな年度ではなかったですね。残念。

2024.03.07

コメント(0)

-

社会 易しい こういう出し方も!

社会の問題を解いてみましたが難問・珍問もなく高得点が期待できます。「松山市」にどんと5点!県庁所在地は過去20年出題されるときは県名と県庁所在地名が異なるところが使われてきたわけですが、札幌市から那覇市まであらかた出てしまい、大津市や津市のように何度も使いまわされている都市もある中、なぜか中国四国地方だけ未出題で松山、松江、高松は待機状態でした。問題に「みかん」と書かれていますし、みなさんできたでしょう。「松山」なら漢字書けますし。「愛媛」だと採点側も厄介だったと思われます。意表をついたところといえば略称を日本語の正式名称に変えさせる問題です。ODAを日本語でなんと言いますか?という問題です。(5点)政府開発援助→ODA、政府開発援助→ODA、政府開発援助→ODAと呪文のごとく練習しているので易しいと思いきや意外と逆向きの矢印(←)になると駄目な人も少なくなかったようです。今後はこのような問題も増えていくかもしれませんので来年度の実力テスト対策としてOPEC→石油輸出国機構とかPL法→製造物責任法と漢字で書く練習が必要になってきます。また漢字の間違いは1つの問題の中にいくつあっても2点減点とするということが明示されましたので、来年度の実力テストからは「墾田永年私財法」(5点または4点)と7文字で書きなさい、ただし漢字の誤りは2点減点するというようになっていくと思われます。ひらがなで書くクセのある人は間違ってもいいので漢字で書くようにしましょう。間違えるたびに覚えていくようにしましょう。また学校の定期テストもそうしていく必要があるでしょう。唯一難しかったところとしては「池田勇人」という出題があったことです。自民党の派閥「宏池会」の創設者、彼が総理大臣の時に日本の高度経済成長が始まりました。現在の岸田総理は宏池会の会長だったわけですが昨年末唐突に「宏池会の解散」を宣言しました。試験問題を作ったときはまさか70年続く名門宏池会がちょうど解散することになるなんて思いもよらなかったものと思われます。

2024.03.05

コメント(0)

-

国語 易しいけれど良問

国語はいまの形式になって3年目ですかね。初めの年は全体平均点が78点というとんでもない試験になってしまいましたがようやく作り手も匙加減がわかってきたように思います。100点または100点に近い点数の人も少なくないとは思いますがその分だけ受験者全体でみると意外に国語らしからぬ幅の広がった得点分布になりそうにも感じられました。出題内容も小説文、説明文、古文とも「公立高校入試の王道」といえるでしょう。小説文は主人公がもやもやを抱えたまま問題が終わってしまうところが個人的には好みです。選択肢にいま一歩いやらしさがあってもよかったとは思われますがそこそこ誤りの選択肢に誘導されるようにはなっています。説明文は建築の「用」・「強」・「美」の3つの機能についてきちんと整理がついた人にはあたかも数学の計算を解くようにきれいに正解できたはずです。古文も「老馬の智」という主題がわかれば正解は容易です。「老馬の智」というのは「困ったときは経験者に頼れ」という故事のようですが、そうこれこそまさに塾の「用」です。国語は5教科中最も学習時間が少なくなってしまいがちです。しかし、今年の試験問題をみると国語こそ勉強の効果が最も強くあらわれる科目といえます。当塾は3年生については他の科目と同じだけ国語の時間を取っています。これまでの読書量は関係ありません。語彙は多く知っているに越したことはありませんが1年間で受験に必要な分くらいは身につけることができます。国語の勉強を疎かにしないことが県立入試においては重要です。

2024.03.03

コメント(0)

-

数学 上位15校は別問題をやるべき

「易しい」と酷評も多い数学ですが今年の中学3年生の学力レベルでなんとかカタチをつけよう(平均点をある程度高くする、一定点数以上の人数を保つ、30点未満の人を減らすなど)とすれば精一杯の問題だったと思います。ただそろそろ全員が同じ共通問題でやるのも限界にきているようにも感じました。埼玉県は浦和、大宮、春日部、川越など22校が別の問題をやっています。1つの大問15点の構成が(1)難易度「易」(4点)、(2)難易度「易」(5点)、(3)難易度「著しく難」(6点)というのは入学試験としてあるべき姿なのか疑問です。上位15校程度は別の問題をやることを提案します。たとえば今年の問題、地元の水海道一高や下妻一高なら。大問6の(1)は勘違いした人以外は全員正解。(2)も単純な計算ミスをした人以外は全員正解。(3)は40人に1人程度正解。時間配分を間違えず6番の問題に臨めているのであればほとんど差がつきません。大問5の(1)も落ち着いて考えられた人は全員正解。(小学生の問題ですが混乱して間違えた人もいそうではあります。)(2)は見た瞬間に正解。(どうしてこんな簡単な問題?と疑問に思ったらこの選択したグラフが(3)を解く前提になっているんですね。)(3)はとても良い問題だと思います。このくらいの問題が多ければ学力差が正しく反映されると思うのですが。大問1、2はもちろん、大問3、4も差がつきにくい。もっと発展的な学力を試す問題を増やしてほしいものです。今年の問題で偏差値55以上の高校を受けた人で差がついているとすれば「計算ミス」か「パニック」でしょうか。水戸一高や土浦一高は大問6の(3)この一問が勝負問題?。あとはあれだもんなあ…。高校入試は選抜問題でもありますが進学重点型の高校へ進む生徒にとっては高校での学習及び大学受験への準備でもあります。茨城県もそろそろ問題のあり方を真剣に考えるべき時期に来ていると思われます。(でも意外と本番であれこれやらかしてしまうのが数学なのですよね。)

2024.02.29

コメント(0)

-

英語 難化では?

易しいという声が多いのですが…。私が疲れているだけなのでしょうか。いつも持ってきてもらう学校実力テストや模試の問題の場合は一瞬見ただけで全部解けてしまうのですが、今回の入試はなんだかとんでもない労力を使ったような感じがします。大問2で形式が変わり、形式が変わっただけならよかったのですが解き終わるのにけっこう手こずる問題で、ここで時間を浪費してしまい、焦って大問3以降でミスを連発、さらに悪いことに大問6に移ろうとしたら「終了」の合図となってしまい空欄という人も少なくないと思います。時間切れだった人たちの救いは大問6がこれまた4問全てしっかりとした文法理解がないと解けない問題なので大問6に取り組む時間があった人でもなか点数にならなさそうで致命的な差にはならなさそうなことです。大問6はうっかり私が作ってしまいそうな問題でした。まあ手練れの受験生にとってはなんということもないでしょうし、失礼ながら偏差値40台の人にも影響はなかったと思われますが、あまり英語を読む速さがなく1年間コツコツ勉強してなんとか偏差値60くらいにしていた人には影響が大きかったと思われます。できるだけ手短かに大問2を済ませ、大問3から大問5でミスをせずに乗り切れたかの勝負になりました。私はゆとりの頃から教えていますので単語、熟語とも別科目かというほどに難しくなったものだと驚かされます。当時であれば確実に注釈(※)がついていたものが問題として次々と出題されています。当時と比べて生徒の基本的学力は大きく下がっているのに課される内容は格段に難しくなっているという、このギャップをいかんせん。大問6のポイント。1.間接疑問文。(やや易しい)He asked me what he should do to make the restaurant better.不定詞の副詞的用法+「make O C」のかたち。2.中学生にとってはsay(言う)の主語が人ではなく「posts」(投稿)なのが意外と難しいかもしれません。The posts by Mr.A and Mr.B say that the prices are higher than 〜3.The amount of food in each dish was too large 〜「各々の料理の食べ物の量が」という7単語の主語を作れる人が意外と少ないように思います。ここは中学生の弱点です。またamountは以前なら注釈のある単語でした。4.易しいといえば易しいのですが…。How about 〜ing及び過去分詞による名詞の修飾にnot only A but also Bをつけるという合わせ技で最後の問題を決めにきました。How about making another menu written by not only in Japanese but also in various foreign languages ?うーん、なかなか。この最後の問題のところで時間十分の人はあまりいなかったんじゃないかな。大問6からやった方がよかった気もします。

2024.02.28

コメント(0)

-

出題者受難の時代

今日は今週行われた千葉県立高校入試社会をやってみました。高得点を取れて自信になった人もいたと思います。ところで模範解答をみると茨城県と共通するある傾向が…。たとえば「カルデラ」しかも「カタカナ4字で書きなさい。」という指定つきです。「4字」という指定がなければ「シラス」と書く人もいるかもしれないのに。たとえば「ベルサイユ」条約たとえば「防人」(出題)かなでも正解とする。たとえば「被疑者」(出題)漢字3文字指定。↑これは問題そのものが難しいかもしれません。「被告人」は覚えているかもしれませんが。昨年の茨城県の「刑事」裁判(漢字2字指定)とよく似ています。以上のことから言えるのは過去2年の茨城県立入試を見てもわかる通りカタカナやアルファベットの語句、漢字の場合はとても易しいものしか出せなくなってきているということです。筑紫平野とか環太平洋造山帯とか墾田永年私財法とか民撰議院設立建白書とか弾劾裁判とかそういった語句は「書き」問題としては出題が難しいと思われます。また促成栽培とか栽培漁業といったこれまでの頻出語句も「裁培」あるいは「栽倍」という誤字には得点を与えず、「さいばい」と書いたら得点を与えるのかという問題が生じてきます。スタディ・ポートにするずっと前のことになりますが入塾してきた偏差値70の生徒で社会や理科の語句をどんな簡単な漢字でも全て平仮名で書いている生徒がいて驚いたことがあります。茨城県の実力テストの場合、かなで書いていればどんな簡単な文字でも正解、漢字の場合は僅かな誤でも不正解でしたのでどうしても点数の欲しい生徒の中には「平仮名徹底」の生徒がいても不思議ではありません。長く教えていると特殊な例もいろいろ見るものです。僅か3年ほど前までは「表現力」重視ということでなんでもかんでも文章記述をさせていたわけです。強引にそっちの方向に引っ張っていました。英語では「あなたの意見」、「あなたの立場」で書く問題が3割以上あったのにいまではゼロになりました。「採点ミス問題」が起こり、教員に対する懲罰が科されたことにより問題が大きく様変わりしました。「あなたの意見」どころか基本語句を記述することさえ制限されるようになってしまいました。高校野球では一つの大会でたいへんな数のストライク、ボールの判定がなされます。その一球たりとも誤りが許されない、1ミリの誤差も許されないという状況です。「主審の手が上がりかかって止まる。球場が沸く。」「素晴らしいボールの伸びに思わず手が上がってしまう。」というところまで含めて醍醐味です。フィギアスケートでもスキージャンプでも全採点員の採点が一致するなんてないじゃないですか。「こんな書き方もあればあんな書き方もある」、「10点中8点だったか7点だったかは時の運」そんな諸々全部ひっくるめて入試なのではないかと思います。採点は各校の裁量に任す、納得のいかない場合に限って個別に開示が要求できるといったあたりで十分なのではないでしょうか。くだらないことをやっていると問題がどんどん細っていってしまいます。(要注意語句)サンベルト、ヒスパニック(アボリジニ…)、EU(ASEAN、APEC…)、モノカルチャー、レアメタル、パンパ、PL法、ラムサール条約、ODA、PKO、環境アセスメント、オンブズマン、リコール、カルテル、などなどその他多数。「琵琶湖」は漢字で書けるようにしておきましょう。10人中9人が「徳川よしのぶ」と書きますが「徳川慶喜」と書けるようにしておきましょう。「紫式部」書けますか?

2024.02.24

コメント(0)

-

入試は相対的なもの

入学試験は検定試験と違って「何点以上なら合格」、「何点以下なら不合格」という性質のものではありません。他の人が全員30点の時に40点だったらOKですし、他の人が全員100点の時に95点ではダメなわけです。現高3生が受験した時の数学のように平均点が30点台であればこの近隣の高校なら60点前後取ったらもう十分ですし、現高2生が受験した時の国語のように平均点が78点もあったなら70点では大失敗です。困ったことに、「うー、あれもこれも難しい。解けないわ。」となったときにやっている本人は自分が変なのか問題の方が変なのかがわからないことです。そこまで冷静にはなれませんし問題の難易度を判定するには実力がいります。そうとう勉強を積んだ生徒であれば「難しい」ということはわかるかもしれませんが「どのくらい難しいのか」「水戸一高1.65倍を突破するために両方挑むべきか、こちらの問題に集中すべきか」というのは現場では判断し難いものがあります。受験する学校のレベルやその年の倍率によって必要となる「問題の捌き」は違ってくるとは思うのですが、受験というのは「限られな時間で」いかに高いスコアをマークするかの試合なので「解いている自分を観察しているもう一人の自分」が絶対に必要です。あがっているときは「わー、俺あがってるじゃん」と笑える自分、「そう突っ込まずにそろそろ5番の問題に行きましょう」と指令を出せる自分、休み時間に小便をしながら「4月から何回もここで小便をするんだな」と確信できる自分。入試を堪能してしてほしいと心から願っています。それとここ2年ほど記号が多く味気なくなってはいますが、あなたの答案を読んでくれる人がいることを忘れないでほしいと思います。

2024.02.23

コメント(0)

-

県立入試 理科

ここ2、3年の理科の大問出題傾向としては分野ごとの過年度の出題内容は意識せず(昨年1年生のところから出したから今年は3年生のところから出そうということはせず)、当年度だけにおける学年間のバランスを取る(出題が特定の学年内容に偏らないようにする)ことの方が重視されているように思われます。地学では一昨年まで4年連続で1年生学習内容が出題されましたし、物理は一昨年が「音」、昨年が「光」と続けて1年生学習内容からの出題になりました。地学では昨年ようやく「天体」(3年生内容)が出ましたが、以前は3年ごとのローテーションを固守していた「天気」(2年生内容)が5年もご無沙汰になっています。常識的には今年は「天気」が登場してもよさそうです。しかし…物理の方も上記の1年生学習内容が2年続いたわけですがその前年は台車の運動(3年生内容)なので電流、電力、磁界といった2年生内容は3年間ほったらかしになっています。こちらも2年生内容のオームの法則、あるいは磁界のあたり大きな問題を用意していても不思議ではないです。さらに…化学も昨年はダニエル電池(3年内容)でしたから、今年は「銅やマグネシウムの酸化と還元」とか「炭酸水素ナトリウムの熱分解」とか2年生内容から出してみたいなあという気持ちもします。ということで出したいところが2年生内容に固まってしまっていますが実際の出題は学年ごとのバランスを取りますので上で述べたようにはならないでしょう。塾では昨年も今年も全くヤマを張らずに均等に学習を進めています。(中学校みたいですけれど。)理科は単元別撃破が最もし易い科目ですから不安な単元のある人は直前の3連休に突っ込んでみても効果的です。一昨年、大きな差がついた経験から「教科書」を見ておくのもよいかと思います。理科に限らないのですが「やったことが出る」というのは受験者の心を落ち着かせ、また時間的に余裕ができますのでそこができたという以上の効果を産みます。

2024.02.21

コメント(0)

-

国語 神奈川の入試をやってみた

今日の授業では昨日行われた神奈川県立入試の国語の問題をやってみました。漢字、小説、説明文、古文、資料を読んでのまとめノートの作成という大問5つの構成で茨城県入試とも親和性が高いと思われます。神奈川県の国語は文字数が全国の県立入試の中で最も多いので一度量的な負荷をかけておくという目的もあります。またやはり本物の入試は「力の込め具合」が違います。粗さ、生々しさも含めた本番感は練習問題を上回ります。小説文は1960年の青森における嫁入りに際しての父と娘の話で方言がきついのですが茨城県民なのでなんとかなるでしょう。西日本の中学生だと理解するのがしんどそうです。説明文は「服は言語たりうるのか」という話でした。「抽象的で難しい」という論評が多いようなのですが、あまりに文章がくどくどしいので読み間違いは少なく意外と正解率は高くなりました。一昨日の練習問題も「私服には好むと好まざるとにかかわらず周りのに余計な情報を発信してしまう難点がある。その点制服は優れている。」という話でしたのでこの辺りは題材として好まれるところなのかもしれません。古文は現代語訳が少なくどんな筋立ての話か問題文を読んだだけでは理解するのがたいへんだなのですが慌てずに設問と選択肢の方から「なるほどこういう話たのか!」と逆向きの矢印で一挙にわかる仕組みになっていて感心しました。神奈川県の国語は一問を除き記号なので自己採点も容易です。ほんとうに力がついていればいいのですが、この時期、実力テスト、県版模試のやり過ぎで「茨城形式を覚えこんだゆえの100点」は危険です。これから埼玉、千葉と入試が続いていきます。私自身が中学生なら茨城県入試まで毎日他県の今年の新鮮な問題を全科目解いていきます。まあ手持ちの問題集をグルグル回すという方法もありますけれども、持論としてはこの時期、特に理科と社会はまだまだ初見の問題にあたった方が有益だと思っています。高校入試というのは一つの対象を前から見るか後ろから見るか、上から見るか下から見るかなんですよね。問題をやって参考書に戻る、問題をやって参考書に戻る、この繰り返しです。4県くらいやれば範囲的にもほぼ抜けなく網羅できるのではないでしょうか。

2024.02.16

コメント(0)

-

英語 県学力レベルの真実

今年の県立高校志願者は17,789名とのこと。この人たちがどんな学力レベルなのかというと…。10,000人はSVOも怪しいレベルだと思われます。「私はサッカーをする。」というのを「l sakkaa prei,」と書いてしまうレベルです。あれほど小学校のときから英語に親しんできたはずなのになぜか日本語の語順通りに並んでしまいます。基本単語もほとんど書けません。仕方ないか、日本人だもの。得点分布にすると二コブ駱駝になりますが下の方のコブがとても大きい。整除問題で下の2問の間接疑問文や疑問形容詞がきちんと並ぶのが偏差値60くらいでしょうか。とても多い誤答。1.I don't know what is this .2.What do you like sport?(2番は長年教えてきた感覚としてlikeの先っぽが空になるのが不安らしいです。塾ではwhat、whichが疑問詞になる場合と疑問形容詞になる場合を「同時に」教えています。この手のものは導入のときに50/50の力のかけ具合をするのが大切です。)関係代名詞が何の迷いもなくスッとできれば偏差値65くらいでしょうか。特にS(関係代名詞SV)Vのような文型。←これは中学生が苦手です。(例)The man that I met there was his father.それと関係代名詞が省略されている場合の整除。(例)Is there anything I should bring?意外と盲点なのが前置詞➕動名詞でしょうか。整除問題で参考になるのは神奈川県です。茨城県と同じく「不要な語句が一つあります。」の整除が毎年4問あります。茨城県が採点ミス問題で形式を改訂するにあたって参考にしたのが神奈川県だったはずです。積み上げた年数が茨城県と違うので大いに参考になります。

2024.02.12

コメント(0)

-

二極化

2024年の茨城県入試、県全体としての倍率は0.96倍ですが極端にバランスが悪いというのか人が集まっている高校とそうでない高校の差は著しいものがあります。地元では水海道一高が1.40倍と水戸一高1.68倍、また桜ノ牧高校1.54倍に次ぐ県3番目の倍率となりました。下妻一高は定員240に対して志願者266(1.11倍)、うち特色化選抜が定員24に対して志願者39なので純粋に学力での申し込みはやっと1倍に達したというところです。受験者平均点は下妻一高の方が多少高いのかもしれませんが合格者平均点だと水海道一高の方が高くなるかもしれません。中学時代の学力が平行移動するならば水海道一高は現高2生が大学を受験する来年の大学進学実績はかなり期待できるのではないかと思われます。つくば市、つくぱみらい市、守谷市の人口増加率は全国上位なのにもかかわらず近隣に(ほどよい)高校が水海道一高以外にありません。水海道の町そのものは昼間歩くのが怖いくらい寂れてしまったのですが成長と衰退の山谷のちょうど境界に高校があり、また難易度も「ほどよい」ため引き続き人気を保ちそうに思います。一方、下妻一高は南西側(豊里、研究学園)をどのくらい取り込めるかだとは思うのですが少し遠過ぎます。下妻一高は下妻の周辺部(特に北側や西側)の衰退が厳しいですよね。いま現在は守谷、つくばみらいの生徒がかなりの数、水海道を通り越して常総線で下妻まで通学していますがこの生徒たちが水海道で降りて水海道一高に通うようになると様相はさらに変わると思われます。

2024.02.12

コメント(7)

-

10年後、15年後

昔、坂東市の西端にあった岩井西高校はボクシングWBAスーパーフライ級元チャンピオンセレス小林の母校である。現在、小林選手の立派な記念碑は坂東清風高校(旧岩井高校)に移されている。岩井西高校が岩井高校に吸収統合されたためである。茨城県の中学生人口は今後10年で3割減少する見込みだそうだ。つくばやつくばみらいのような激増地帯を含めても全体ではこの数字なので県北、県西、鹿行などの過疎地はどれほどだろうか。いずれそう遠くない将来、県内のいくつかの一高、二高は統合されて、下妻高校、下館高校、太田高校、鉾田高校のようになるかもしれないと思っている。県全体の過疎化に反してつくば、つくばみらいのあたりは15年後でも人口の大幅増加が予想されている。県教委は再三にわたるつくば地区からの県立高校の増設要求を拒んでいるので、つくば市立高校でもできないかぎり、水海道の町は怖いほど寂れてしまったけれども駅近で人口増加地区から交通の便がある(便がいいというより便があるといった方が適切な)水海道一高は定員200に対して志願者500、600というような状況が生じるかもしれない。

2024.01.22

コメント(0)

-

合否分岐の学力 英語2

出題者として整序問題を4問与えられたときに出してみたい2問目は関係代名詞が主語を修飾するケースです。この整序は間接疑問文以上に英文の理解のレベルを問うに適しています。ほんと中学生はここが苦手です。文章の中に文章が割り込んできて先行詞を修飾するかたちですよね。The man (that) I met yesterday is a teacherat the school.(私が昨日会った男はその学校の先生です。)多いと思われる誤答例は以下の通り。I yesterday met a man is the teacher at the school.自由英作文時代は「無理して関係代名詞なんか使おうとしないこと。」「文はいくつ使ってもいいのだから、SVO.→SVOと短い文でつないでいきなさい。」と教えられていたはずです。手持ちの文法力(中1程度)でお話をつくって12点を取れていた時代でした。

2024.01.18

コメント(0)

-

合否分岐の学力 英語

I don't know what this is,(これがなんだか私は知りません。)茨城県の場合、単語が与えられた問題でこの整序ができるかどうかが英語の偏差値60ラインなのではないかと思います。「嘘だろ?」「冗談を!」と思われるかもしれませんがそれが現実です。I don't know what is this. (誤)と並べてしまわないかどうか。 倍率がつく旧姓中学系の高校の場合、合否分岐はこのあたりでしょう。出題者は間接疑問文が大好きです。倍率がつかない高校の場合、この問題でも合否の振り分けができずに学校全体の学力低下がドンドンと進むことになります。県内偏差値なのに意外と偏差値60の高校というのは少ない。その上かその下か。特に英語の場合、学力のコブは2つでなく3つに分かれているように感じます。自由英作文(12点)から簡単な整序問題(3点✖️4問)になって英語の平均点が下がっています。表現というのは道具があってのものということに気づいたのは出題改革の思わぬ副産物でした。

2024.01.18

コメント(0)

-

点数・順位よりも復習!

直前期。さすがに親子ともども点数や偏差値、校内順位などに焦らされる時です。しかし、ごく一部の生徒を除き多くの生徒はようやく知識のインプットが済んだような状態でしょう。アウトプットはこれからです。問われ方が変わって「あっ、これってこういうことなのか」ということの連続により学力は指数関数的に向上していきます。 日々落ち着いて「あっ、これってこういうことなのか。」ということを重ねていってほしいと思います。50日というのは案外多くのことができる時間です。まだまだトライアンドエラーの繰り返し。よくあれこれ手を出すよりも同じ問題集を何度も繰り返す方がよいと言われますが、インプットがそれなりに済んでいる生徒であれば新しい問題集に取り組んでも悪くはないように思います。あまり効果がないのが一問一答の繰り返しです。実際の入試問題はどの教科も複合的で知識の他に頭の働きも試しにきますから、一つのことを前から聞かれても後ろから聞かれても答えられるようにしておく必要がありますし、他のことに関連づけて問われても戸惑わないようにしておくこともたいせつです。模試も実力テストも残り少ないですが、まだまだ判定材料としてよりも教材として活用してほしいものです。

2024.01.06

コメント(0)

-

安上がりな英語成績アップ法 決定版

偏差値55くらいで英語の成績が伸び悩んでいる人にお勧めしたいのがこの勉強法です。一円もかからない安上がり学習です。定期テストの場合、「今回の中間テストは助動詞」、「次の期末テストは不定詞・動名詞」と出題者が投げてくる球を教えてくれるうえに、それを打つ練習を十分にして臨んでいるのだからできるのは当然です。ところが実力テストになると長い物語の中で単語がいちいち「僕は不定詞ですよ。」とか「僕はingですけど動名詞ではなく現在分詞ですからね。」とか語りかけてくれるわけではありません。英作文も同様です。というか語順並び替えの英作文の問題は「これはどの文法事項について問われているのか?」が頭の中の知識とカチッとハマればそれで完成終了です。 見ているとそこがなかなか難関なようです。英語における偏差値60の壁はこのあたりでしょうか。全学年お勧めの学習方法としては教科書巻末(4ページ程度)の代表例文を英語→日本語、日本語→英語とスラスラと往復できるくらい練習することです。特に2年生は助動詞、不定詞、動名詞、受動態、現在完了と重要構文がめじろ押しなので冬休み、春休み、3年生になる前に完璧にしておきたいところです。ただし、この方法の問題は2つあって、1つは教科書の単元別なのでやはり「次は不定詞か」というのがわかってしまうことです。この問題点の解決には、できればいったんページ印刷するなりしたあとに単元ごとに切り離してカードにしてしまうのがよいと思います。そしてなんの単元かわからない状態でカードを見ても日本語→英語が完璧に誦じられるくらいになったら英語の偏差値は:70くらいでしょう。もう一つの問題点は日本語の訳と英語の訳の差異ですね。例えば。「その知らせを聞いて私は幸せになった。」という日本語に「The news made me happy.」という英訳がついていたときに、もちろん「When I heard the news,」と書き出してもいいんだよということを中学生自身ですべて確認しきれないところは難しいところです。こういうことに関して「これはこういう書き方をすることもできますか?」とか「こんな単語の使い方もありますか?」とか聞きにくるようになると偏差値70超ということになるでしょうか。開隆堂版 教科書巻末 まとめ出題者はどの科目も教科書を確認しながら作ってますからねえ(全受験生の意外な盲点)

2023.12.12

コメント(0)

-

茨城県立入試 過去問 取り扱い

みなさん書店に山積みされた過去問集はうっかり買われたことと思います。そして「積ん読」になっておりまだページを開いてもいないという人が少なくないと思います。さてこれをどうしたものか。入試の動向に興味があるご家庭であれば、毎年出題形式が激変する過去問を解いてはたして今年の入試に役にたつのかしら?むしろ子どもの問題の解き方のリズムを乱すのではないかと心配を持たれる方もいるかと思われます。たとえば以下は茨城県教育委員会が公開している2021年度と2022年度の社会科の模範解答です。2021年度はほとんどが記述、しかも文章記述になっており、一方で2022年度はほとんどが記号選択で記述は「プランテーション」と「インフレーション」の2語しかありません。全ての科目で同様に記述量が激減しました。2021年度 社会 模範解答2022年度 社会 模範解答2022年度の入試が行われた直後は「あれほど記述の練習をしたのに」という嘆きが生徒の間から漏れましたし、私も当ブログで予告もなくこんなことをしていいのかということを書いたりしたものですが、生徒の皆さんが持ってきてくれる入試結果(高校から渡される得点表)をいくつも見ていくうちに「形式にかかわらず概ねふだんの学力が結果に反映されるものなのだなあ」とかなり驚かされました。これ、記号→記述への形式変更だとまた結果は全然違ったとは思うのですが…。この年に多少影響があったことといえば実力テストの自由英作文で部分点を積み上げていた生徒のうち文法に不安のある人が整序問題に変わったため(自分の土俵に持ち込めず)点数がやや伸びなかったことと国語の平均点が78点にもなってしまったため国語で100点が続出して点差がつかなかったことくらいだったでしょうか。国語の異常値は記号か記述かという出題形式の問題ではなく作問レベルの問題です。全体としてみれば450点予定の生徒は450点、400点予定の生徒は400点、350点予定の生徒は350点という結果に収まっています。ということで出題形式にかかわらず難易度にはさほどのブレがありません。またどの問題も茨城県の教員が作ってきた問題です。上から「あーせい、こーせい」指示されて怯えながらの作問なのかもしれませんが「生徒にこんなことを聞いてみたい」という「狙い」は一貫しているものと思われます。みなさん50分で解く練習は学校実力テストや模試で十分積んでいると思います。過去問の使い方で最も良くないのは「50分で解いて、採点だけして、あー60点か、終わり。」というものです。私は時間は全く気にする必要はないと思います。解説を熟読して問われた問題を教科書やふだん使っている参考書に戻って周辺事項まで含めて必ず確認しておくことがたいせつです。理科や社会は必ずしも年度別に解かずに1日を使って物理だけ6年、地理だけ6年という解き方でもいいかと思います。また水戸一高や土浦一高を狙う人は数学の低正解率の問題の「出題者の意図」、「狙い」まで考えておくことが必要に思われます。

2023.12.11

コメント(0)

-

入試は相対的なものではあるけれども…

今年の中学3年生の学力はこれまでに比べてかなり低めなのではないかと思う。この近隣だけでなくおそらく茨城県全体としても同様のはずだ。全国的にどうなのかはわからないけれども茨城県内で現場に触れている関係者ならそんなに異論はないはず。「低め」というのは平均点が低いというだけではなく「超」がつく上位層を除けば県全体における「上位層」の厚みもかなり薄くなっているように思われる。つくば地区は人口増加で質の低下を数で補えるかとは思うけれどもそれでも竜ヶ崎一、牛久英進、下妻一、水海道一このあたりは入学者を迎えたあとに先生方が「?」と首をひねることになると思われる。数で補えない県南以外の地区はなおさらである。もちろん入学試験というのは相対的なものなので自分が90で相手が100なら負け、自分が50で相手が40なら勝ちという性質のものではある。学力的に下妻一も水海道一も来年度からではなく今年度から定員を減らしても良かったのかもしれないけれども旧定員で受けられる今年度は「ラッキーイヤー」ではある。目指している人はまだこれからの勉強でどうにでもなりそうだ。頑張ってほしい。現2年生(来年の3年生)はさらに角度がついて学力が低下しているはず。今年の甲子園はホームラン数が飛ぶボール最後の年にもかかわらず減少し、有力私立高校が県予選で次々と敗退し、最後は慶応高校が優勝するという異例の年となった。プロ野球のドラフトも今年は高校生ではなく大学生に集中すると言われている。大学生の好投手が例年になく豊富なこともあり。どの学年・時期にコロナ(による活動自粛)とぶつかったかは運・不運があり、またもともと本人が生まれながらに持っていた能力に変わりはないので何事も今後の努力の仕方によっては今後伸びてくるのではないかと思う。ただ全体的な傾向として何事につけ2020年あたりにダラダラしてしまった後遺症というのは長く続きそうではある。(なお、2021年の茨城県の大学入試結果というのは過去に類を見ないほどの好結果だった。特に水戸一高。茨城県にかぎらず全国の公立高校が難関大学の受験で健闘した。それは当然のことで来年東大や京大を受けようとしている人で高3の春に何をしたらいいか分からない人はいない。自分もそうだったけれども大きな問題は通学や学校行事、部活動による時間不足。3月、4月、5月、好きなように自習していいよと言われりゃ、それは健全な高校生活かどうかはさておき学力は確実に上がる。昔と違って今はコミュニュケーション手段はあるから2年生までで人間関係が築かれていれば孤独に陥ることもなく情報が不足することもない。この学年の人たちは大学入試にかぎればラッキーだった。)

2023.09.07

コメント(2)

-

学校日程 激変

2019年までの坂東市中学校スケジュールであれば、この時期は2学期になったはいいものの授業はまだ1時間も行われておらず連日1時間目から6時間目まで運動会の練習でした。そのあとの部活は通常通りでしたので生徒の日焼けの度合いは夏の総体前よりももっと黒かったと思います。教室に熱がこもってしまって授業になりませんでした。今年のカレンダーであれば、9月9日(土曜日)が運動会で9月11日(月曜日)が運動会の代休、授業開始は9月12日(火曜日)からでした。よく誰も文句を言わなかったものだと思います。私たちの時代の組体操(マスゲーム)が「伝統」の名のもとに学校日程にも先生方にも生徒たちにも大きな圧迫を加えていたことに気づかされます。コロナを奇貨としてさまざまな見直しが行われました。勉強面も数学の学校ワークが廃止されたり夏の学習もずいぶんと各自に任せるというか外部化が進んでいるように思われます。3年生は今週既に2学期1回目の実力テストが行われました。早めに勉強の態勢に入れるに越したことはありません。

2023.09.06

コメント(0)

-

高校野球にも格差社会

夏の甲子園で慶応高校が決勝に進出しました。慶応高校のメンバーにはエースの小宅君ほか栃木の子が3人いるのでいわゆる野球特待(学費免除)のようなものがあるのかの思ったら、部の公式のホームページに「学費免除や部費補助はいっさいありません。」と明記されています。授業料そのものがベラボーに高いうえに下宿費用、用具費用、遠征費用入れたらいったいどんだけ金がかかるんだという話です。首都圏で自宅通学ならともかく地方からだと、年に400万や500万は「軽く」出してやってもかまわないくらいの余裕がないとなかなかやれないかなと思います。野球解説者の高木豊氏がYouTubeで「慶応高校の連中は高そうなシャンプー使ってそうだよなあ。」と言っていました。昔のPLでは1年生は清原や桑田でさえシャンプーは禁止だったそうですから隔世の感があります。美白・イケメンで話題のリードオフマン丸田君はやはり日焼けしないように細心の注意を払っているそうです。世間には金が自由になる家庭というものがたくさんあるものだと感心させられます。高校野球というと片親で育ててくれた母ちゃんを楽にしてやるために学費免除、食費免除の高校で戦前の軍隊以上に理不尽で厳しい上下関係に耐えながらなんとか芽を出して下位指名で少額の契約金をなんとかせしめてというのが常識だと思っていましたが、ついに別世界となってきたようにも感じられます。明日の決勝戦のチケットは即完売で定価の10倍の値段で流通しているそうです。昔は外野席はタダでしたが見る方もなかなかたいへんになってきたものです。ところで茨城県も土浦日大(※)が「非坊主」に先鞭をつけたので県方針として他の高校も坊主をやめにしませんか?と提案してみます。(※)今年の土浦日大は本当に良いチームでしたね。小菅監督の選手に対するコメントも一つ一つに思いやりと敬意が込められていて感心しました。采配も冴えました。出身中学も常識の範囲内なのもよかったと思います。

2023.08.22

コメント(1)

-

中3 9月

ふわふわしている中3生を見ていると何十年か前の自分がフラッシュバックします。部活が夏休みまで食い込んだこともありすっかり脱力してしまい何をするでもなく8月は終わってしまいました。まあ周りも勉強してなさそうに見えたんですよね。問題も格段に難しくなり夏前は320点くらいは取れていた実力テストが9月には270点くらいになってしまいました。takedとかmakedというレベルです。それでも休みの日は友だちと柏に遊びに行ったりしてぶらぶらしていました。テストは隠して成績については家では喋りませんでした。三者面談の紙は恥ずかしかったです。親も恥ずかしかったと思います。(以下のようなフォーム)下妻一高 希望者 一覧(8名)1. 457点2. 451点3. 441点4. 435点5. 430点6. 421点7. 418点8. 278点←ここに私の名前のハンコが押してあるなぜ下妻一高なのかというと祖父の兄姉の孫たち(私より5、6歳上の人たち)が下妻一高から筑波大に行っていたのでなんとなくそんな流れです。自分の意思は特にありません。女子の少なさとかは入ってから初めて知り愕然としました。うちは分家の分家の分家の分家みたいな家なので成績が伸びてからは親父がまた妙なライバル心を出して「筑波じゃおもしろくねえ。もっと難しいところにしろ。」とか言い出したのには呆れました。祖父は長兄絶対の時代の何番目か子どもで放っぼり出されて岩井にやってきて父も地べたを這うような暮らしだったらしく。曽祖父はほとんど働かず短歌を作ったり薬草を煎じたりして遊んでいたらしいです。そんなわけで中3の初秋はそれまで覆い隠していたもろもろの状況がばれて父親に何十発も張り倒されてブロック塀に叩きつけられてようやく目が覚めた感じでした。塾をいまの場所に移すちょっと前に息子のスマホを粉々に粉砕したお父さんがいてオッと思いましたが意外と効果がありました。勉強を始めたのは10月11日です(当時の体育の日の次の日)。「整理と研究」だったでしょうか、今でいう「新研究」みたいな本をノートにまとめて5教科1か月で終わらせました。今でも変わりませんがだいたい25単元程度なのでちよんうど1か月あれば終わります。学校から帰ると即で机に向かっていました。塾で教え出してからの実感と一致するのですがまとめ本1回で380点くらいにはなります。前にも書きましたが当時は茨城新聞の朝刊に毎日問題が載っていてそれを夜に解説してくれていたので毎日欠かさずやりました。(塾の先生ではなく水戸の方の中学校の先生が作問し解説もしてくれていました。)過年度の問題を収録した電話帳のような冊子を自分で茨城新聞社に問い合わせて取り寄せて解いてみました。これが実に効きました。当時「教研テスト」と言われていた実力テストと現場の教員の方がどういう関係にあったかは全く知らないのですが同じ問題が出る出る。そりゃ問題を知っているのだからできますよね。合法的カンニングみたいなものです。年明けからは実力テストも500点に接近しました。高校に入ってまもなく行われた実力テストで2位だったのには驚きましたが、もっと驚いたのは全国的にはそれでは「ゴミ」か「塵」みたいなものだということでした。高1のときは前年と打って変わって毎朝3時半に起きて勉強していましたが苦労だと思ったことはありませんでした。田舎で小さな塾をやるのであればなにもあんなに勉強することもなかったとは思うのですが学習内容のおもしろさと全国順位の出るおもしろさにとりつかれてうっかり勉強してしまいました。ほどほどにしておいたら全然別の人生だったと思います。

2023.08.19

コメント(0)

-

一般入試の時代

甲子園で土浦日大高校が3勝してベスト8に入りましたが活躍しているのは選手ばかりではなくOBの印出順彦氏もNHKの解説者として熱弁をふるわれています。印出氏は土浦日大時代、この世代では全国屈指のショートとしてたいへんな注目を浴びた選手でプロ野球はもちろんのことスポーツ推薦のある大学へならどこへでも進学できたはずですが2年浪人されて慶應義塾大学へ進学されています。そして大学時代も主将として日本一になり、私の記憶に間違いがなければ中日が2位以内で指名する予定がそこまでに指名がなく記者会見の席を立ちさり(実質的に拒否)、社会人野球の東芝に進み、都市対抗野球で優勝されています。東芝の経営がぐらつくなど予想だにしませんでした。現在では考えられないことなのですが2000年の前までは慶応大学の野球部は2年浪人がたいへん多く印出氏の時代の大学日本一メンバーには何人も二浪の学生がいました。その少し前の世代では鈴木哲投手(県立福島高校ー慶應大学ー熊谷組ー西武ライオンズ)も大学へ入るのに2年浪人していますし、江尻慎太郎投手(仙台ニ高ー早稲田大学ー日本ハムファイターズ)に至っては3回慶應大学を受験するも不合格で早稲田大学へ進学し、受験の恨みおそろしく早慶戦では無類の強さを発揮しました。江尻投手と入れ替わりでロッテに入団した小宮山悟氏も早稲田大学野球部に入るのに2浪しています。早慶戦では「代々木ゼミナール小宮山同期会」の旗が踊っていたことを覚えています。立教大学も野球の推薦をやっておらず、野球名門校出身者のみの現在では考えられないのですが横浜のエースとして活躍した川村投手(県立厚木高校 偏差値70)やオリックス・ロッテで俊足好打の外野手として活躍した早川選手(県立船橋高校 偏差値72)のような選手もいました。さらに驚くことにこの時代はプロ野球に指名されても入団を拒否する選手も少なくなく石井章夫元東京ガス監督は横浜ベイスターズの2位指名を拒否して慶応から東京ガスですし、そのとき投げていた志村投手は巨人のナベツネオーナーから「契約金は好きな金額を書いてもらっていい」と言われていたようですが大手不動産会社へ就職してしまいました。大学全日本の主将だった猿田選手(県立秋田高校ー2浪ー慶應大学)は現在秋田県の副知事をされています。慶応からは上田選手や大森選手がそれぞれドラフト1位で巨人に入団しましたがほとんど活躍できませんでした。大森選手がのちのインタビューで「三菱商事や三井物産などの横並びの就職先の一つとして読売ジャイアンツがあった」と語っているのを見て弱肉強食のプロで活躍するのは少し難しかったと感じたものです。プロで活躍するにはやはり「野球を取ったら何も残らない」ような状況で「大金稼いでポルシェに乗って女優と結婚する」ような野望が必要に思います。(大谷はそういう次元を超越していますが。)現在は甲子園で活躍すれば学力に関係なく年内には合格が決まり一年の春からデビューする選手も少なくないので隔世の感があります。野球名門校出身者以外はなかなか機会さえ与えてもらえない感じです。 野球にかぎらず大学への入学方法というのもずいぶんと変わったものだと思います。昔、藤沢キャンバスができる前の慶應の野球部といえばだいたいが「法学部政治学科」(※)だったのですが、現在私立文系の全ての学部学科で最難関になっているようなのも驚きです。※慶応の中では比較的入学しやすく進級しやすかった。あっ、私はこちらを落ちていますが…。高校時代のオツムと気力があってもう一度大学を受けられるなら京大か慶應です。早稲田は受けないと思います。慶應義塾高校の応援を見ていて「塾歌」を歌いたいと思いました。早稲田の人はみなそうだと思うのですがテレビを見ながら一通り慶應の応援できてしまいます。

2023.08.19

コメント(0)

-

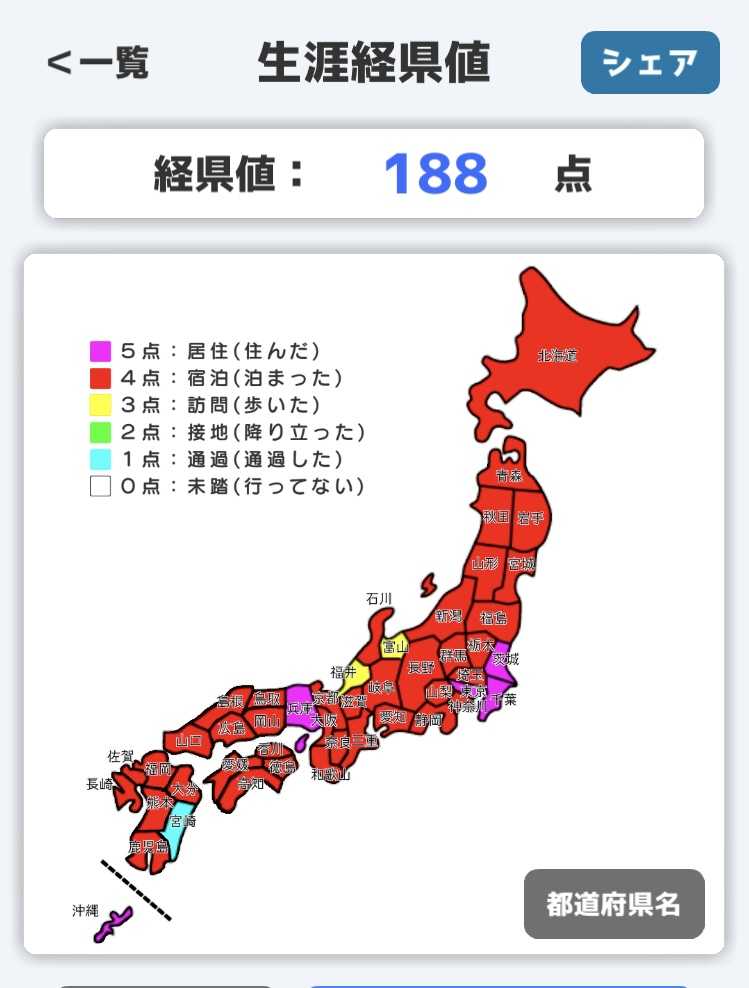

経県値

経県値なるアプリがあることを教えてもらいやってみました。47都道府県中未宿泊は福井県、富山県、宮崎県、沖縄県の4県。福井県は大阪から出張で何度も訪問しているのですが日帰りばかりで泊まる機会がありませんでした。富山県は能登半島を一周した際に高岡で降りて市内観光をしたことはあるものの未宿泊。宮崎県は肥薩線でかすめただけ。沖縄県はコロナで訪問予定が流れました。塗りつぶしのために意図的に訪問したのは秋田県です。2月の豪雪のときで「ただ行っただけ」になってしまいました。とはいえ秋田駅のすぐ近くに藤田嗣治が生涯で描いた最大の絵「秋田の行事」があります。茨城県と並んで魅力度ランキングの低い佐賀県は何度も行っており半島の淵沿いを長崎県の平戸まで行きました。佐賀県は全県的にたいへんにおもしろいところです。唐津は九州に行くたびに必ず立ち寄ってきます。やはり魅力度ランキング下位を争う徳島県はたしかにあまりおもしろくないかもしれません。社会の地理で学習する通り大鳴門橋〜明石大橋が開通したせいで本州に人が流れてしまい中心部も閑散としています。興味深かった都市は臼杵市(大分県)、宇和島市(愛媛県)、大洲市(愛媛県)、新宮市(和歌山県)、鶴岡市(山形県)、八戸市(青森県)などです。それと歴史や地理の教科書に出てくるところは三内丸山遺跡から吉野ヶ里遺跡までほとんど自分の足で確かめました。とはいえ絶景や観光スポットにはあまり興味がなくその土地の何気ない生活に魅かれます。出張の多い生活をしている頃は訪問する土地に全く興味がなく(そんな余裕もなく)仕事が終わればさっさと帰るだけだったので変わるものです。残りのうち義務的に行く必要があると考えているのは与那国島(日本の西端)と対馬です。

2023.08.18

コメント(0)

-

一高のある街

昔々、ブログを始めた頃に「茨城あちらこちら」というカテゴリーを設けたことをすっかり忘れていました。たまにこのカテゴリーも更新していきたいと思います。常陸太田市。太田一高。1900年(明治33年)に水戸一高太田分校として創立。OBにかつて政界に大きな影響力を持った梶山静六氏、2000年代にキリンビールの社長、会長を務めた荒蒔康一郎氏(東大卒)、他に著名な学者、外交官、軍人多数。さすがに梶山親子の母校だけあって?堂々とした構えで施設も整っていることがうかがえます。何十年も何一つ設備更新されることのない下妻一高とは大違いです。鯨ヶ丘商店街。「鯨ヶ丘」の名前の通り、周囲から鯨の背のごとくポコンと高くなった台地。おそらくこの小高い土地で商売をすることが一つのステータスだった時代があるのでしょう。たいへんな隆盛を誇ったことがうかがえますが、現在は多くのお店にシャッターが降りており、私のような部外者が興味半分にぶらぶら歩いているとたいへん怪しい感じがいたします。昔ながらの書店やスポーツ店、食堂がありますので「昭和」が好きな人にはおすすめです。こんな建物も。123年動き続ける時計。凄い。とある超有名なお店から暖簾分けしたらしい蕎麦屋さん。いいお値段でした。

2023.07.27

コメント(0)

-

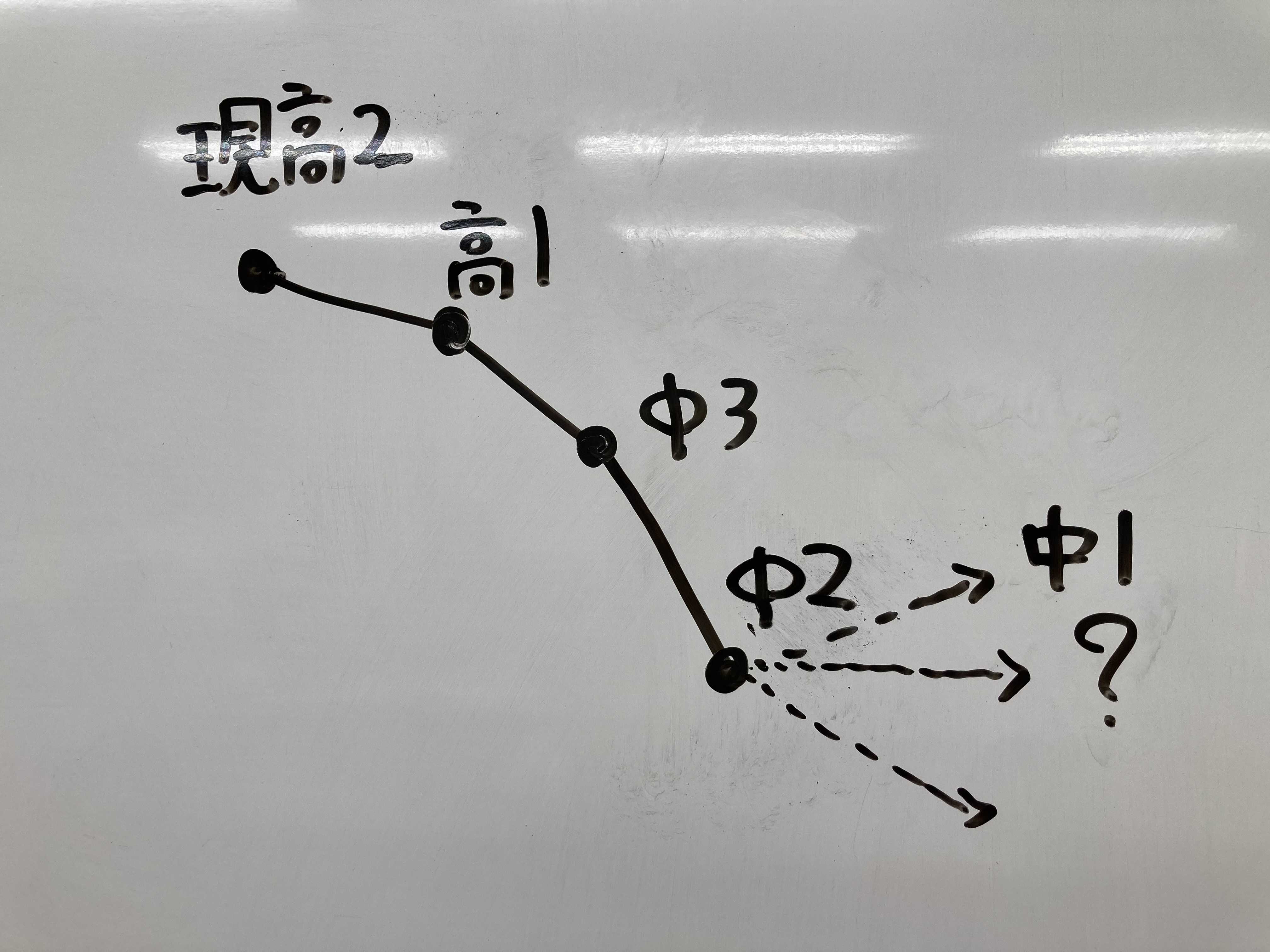

急激な学力低下

おそらく茨城県全体として下の図のような感じで学力は急低下しているのではないかと推測します。特に一部の超上位者を除き茨城全県的に「上位者の層が薄くなっている」と感じている現場関係者は少なくないはずです。だから今年度、来年度の上位校の定員削減もタイミングとしてはちょうどよいのかもしれません。 学校が長期休校になったのは2022年の3月から5月、本格的に授業が始まれたのが6月でした。現高2生は中1から中2の変り目なのですが、まだ旧教科書を使っていて4月、5月の英語はbe動詞の過去形と過去進行形のところでもともとダラダラとした復習単元でした。数学も式の計算ですから1年生から何も難しくなっていません。1年生の3月は「確率」なので数学では珍しく他の単元に影響されずあとからいつでも好きな時期に学習することができました。秋冬期の一次関数や三角形、平行四辺形のところで休校なら「えらいこっちゃ」ということだったと思います。しかもこの大事な時期に学校行事がなく連日途切れることなく授業が続いたのでより理解が深まったはずです。ということで現高2は学力的にはあまりコロナの影響を受けていないはずです。現高1は小学校の学習は完了していましたが、中学校の入学を待たされました。どんな真面目な生徒でも「何をやっていいのか」、「中学生活かどんなものか」わからないのは辛いですよね。スタートは遅れたけれどなんとか追い上げた。それでも教科書の学習内容が増加していたこともあり微妙に追い上げきれなかったのかなと感じています。うちの塾生はジリジリ実力を上げてはいたのですが、県内の受験事情に精通しているある人に「結局、追いつきそうじゃないですか。」といったら「そういうことを言ってるのはあなただけですよ。」と言われました。とはいえ現在の高1生は小学校の学習がきちんと行われた学年だという点は大きいと思います。これから3年間頑張ってほしいものです。問題はその下です。休校が小5の3月から小6の5月。(現中3)。休校が小4の3月から小5の5月。(現中2)。学習内容が重要なだけでなく、基本的な生活習慣を身につけるのにも最も大切な時期です。コロナ後、全国的に不登校が増えているようですが、そりゃそうですよね。スマホもゲームも小学生が一人で時間を潰すには悪魔としかいいようがありません。小学生の場合、きちんと学校に行っていれば親は放っておいても学力が身につくものです。しかし、このコロナ期間にかぎっては頭のいい子でも「どれだけ親が子どもの学習に突っ込んでコミットできたか。」にかなり影響を受けてしまったような気がしてなりません。日経新聞では47都道府県中で茨城県が最もオンライン教育が進んだ県として絶賛されていましたが、「ああ、やはり実より形式で評価されるのだな。」ということを感じました。塾では2021年の受験は分散当塾で少人数をさらに少人数に分けて同じ授業を2回やっていたのですが学校も他の科目は削ってもせめて算数と国語だけはきちんとやっておけばよかったのにと思わざるをえません。

2023.07.25

コメント(0)

-

納涼 茨城

暑いですね。坂東市は関東内陸気候ですのでおそらく県内でも暑い方のはずです。群馬県や栃木県と違って茨城県は暑さからの逃げ場所がないようにも思われますが…。千葉だって勝浦は涼しいのに。。ところが、こんな場所もあります。ブログのカテゴリーに「茨城あちらこちら」というのを設けていたことを思い出しました。冷たいー。涼しげな瀬音。◯◯に心とられて迷う道。道を迷わせるのは山菜にかぎりません。ここです。茨城県も広くて北端の北端はこんな感じです。北茨城市、花園渓谷。一つ南側には花貫渓谷。パワースポットとして有名な御岩神社など。

2023.07.25

コメント(0)

-

岩井中サッカー 茨城制覇

県総体。中学サッカー。準決勝岩井中 4 - 2 鹿島中決勝岩井中 5 - 2 常北中昨日、チラリと見て「優勝するかもしれないな。」と思いましたがやはりその通りになりました。私、勝利をこっそり運ぶ男なんです。4試合で合計23得点。各地区を勝ち上がったチームだけでの代表戦ですからね。凄まじい得点力でした。主力3名が塾生でずっと見てきているわけですが驚くほど事前の疲労感0、悲壮感0で当日に力を発揮できていたようです。2名は秋の新人戦のときと比べると背がずいぶんと伸びているような感じがしています。このあたりも秋の成績から夏の本大会がなかなか読めない理由でしょう。古い人間なのでどんなスポーツにせよ県で優勝するレベルのチームは厳しい規律と長時間猛練習というイメージしかないのですが、全く違ったアプローチで毎試合異次元の勝ち方を続けたことも凄いことだと感心させられました。

2023.07.23

コメント(2)

-

県総体見学〜日帰り温泉

今日は休塾なので県中学総体のサッカー準々決勝を見に行ってみました。JA茨城が那珂インターの近くに2面のグランドを持っていてそこで同時間帯で複数の試合を行えるようです。岩井中(坂東市)5-1平井中(鹿島市)観戦目的は2つ。まずこの試合に塾生が3人出ているのですが塾の教室とは全く違う生徒の動きを見るためです。これはなかなか興味深いものがあります。「おー、そんなに激しくしつこく何度もチャージに行くのか」とか驚かされたりしました。1年生の1学期から見ているので少年のイメージが抜けないのですがグランドに立つと相対的にはけっこう長身なことにも気づきます。目的の2つ目は中学の県大会上位のレベルってどれくらいなんだろうなということがありました。隣のグランドの試合も見てきました。素人が不用意な発言はできませんのでコメントはしません。ただ勉強だけでなくスポーツも年々少子化の影響というのはあるのだろうなと思います。中央の最高指導者層というのはプロのユースチームの中の飛び抜けた少年しか見ていないので意外とそのことには気づいていないはずです。開成や筑駒の生徒ばかり見ていたら日本全体の学力がわからないのと同様です。それはさておき試合の方は点差以上に岩井の圧勝でした。前半は1-0でしたが常に前に強い圧力がかかっておりシュートを一本も打たれなかったように思います。明日の準決勝が事実上の決勝戦なんでしょうか。関東大会まで行ったら練習は午前中にしてほしいものです。市内の塾で午前中やっているところはないはずなので…。せっかく水戸の北側まで行ったので湯の澤鉱泉(旧山方町)に足をのばし汗を流してきました。3年ぶりです。午後4時まで日帰り営業をしているのでゆっくりできました。この宿のためだけに切り開かれた山間の細道を延々と登ったところにあります。ポツンと一軒宿。高級旅館では有りませんが従業員の人たちがフレンドリーで料理がとても美味しく広い平屋造りでたいへん寛げます。泉質が沸かし湯の循環なところだけが残念です。(ただ塩素臭はなくトロリとした熱からずぬるからずのお湯です。)茨城県唯一の「日本の秘湯を守る会」会員宿。以前は「知る人ぞ知る」だったと思います。旅行サイトの口コミにコメントしてる人もほとんどいませんでした。最近は評価が高く広く知られることとなって予約が取りにくいのが難点です。なおもう少し車を走らせてもいい人は一筋東側の旧里美村をひたすら北上し福島県に入ってまもなくに「湯岐温泉」という源泉掛け流し100%のぬる湯の名湯があります。こちらは花園渓谷や花貫渓谷との組み合わせ観光ができます。茨城県て「観光に来ても日帰りしてしまう県」ランキングというのを作ったら1位になってしまうのではないでしょうか。「一泊してみたいと思う宿・地域」を増加させるのが魅力度ランキング最下位脱出の近道のように思われます。あれって観光してみたい県ランキングですもの。

2023.07.22

コメント(0)

全1533件 (1533件中 1-50件目)

-

-

- 楽天市場

- [年賀状作成ツール etc.]|[楽天…

- (2025-11-21 02:31:54)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- ファジーについて考察します。

- (2025-11-20 07:39:53)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- “首アイロン”で首元にも自分時間◎

- (2025-11-20 19:10:08)

-