全1079件 (1079件中 1-50件目)

-

頭のいい子が育つパパの雑学

「頭のいい子が育つパパの雑学」 多湖輝・著【送料無料】頭のいい子が育つパパの雑学たまにこういった種の雑学本が読みたくなる時があります。本書も京都駅内の書店でふと目についたので衝動買いしたものですが、著者はあの「頭の体操」で有名な多湖輝氏です。へぇと思った内容は多々ありましたが、それらをすべて紹介していてはキリがないので、中でも気に入ったものをいつくかご紹介。・コーラを開発したのは、アトランタの薬剤師ペンバートン(1886年)。ペプシを開発したのはノースカロライナ州の薬剤師(1896年)。ともに医薬品の調合中に偶然発見。・日本の名字の種類が多くおよそ30万にも上るとされるが、韓国では300ほどしかなく、しかも同じ名字の人が多い。特に割合が高いのが「五大姓」と呼ばれる金(キム)、李(イ)、朴(パク)、崔(チェ)、鄭(チョン)である。この5種類で全人口の半分以上を占め、中でも金が筆頭で約20%。・コオロギの鳴く回数で気温がわかる。昆虫は変温動物なので、気温が下がると動きが鈍くなって鳴く回数が減り、気温が上がると活発になって鳴く回数が増える。→鳴く回数を15秒間数えて、これを数回行った平均の数字に8を足す。さらにその答えに5をかけ、9で割れば算出できる。(例:20回鳴くと、15.6度とわかる)・新聞を42回折ると月まで届く。(実際は7回くらいが限界)・英語にもある遠回し表現「X, Y, Z」の意味。→「Examine your zipper (チャックを見てみな)」を略して「X, Y, Z」。こっそり教えてあげるときに使う文言。・薬のCMの最後はなぜ「ピンポ~ン」? →薬事法で定められている。まさに雑学ですね。

2012.07.10

コメント(2)

-

ギリシア神話入門

「ギリシア神話入門」 吉田敦彦【送料無料】ギリシア神話入門肝臓の研究をしていると、学会なんかで下記のスライドが出される先生がよくおられます。プロメテウスという人なのですが、ある罰として、体の動きを封じられた状態で、毎日毎日ハゲタカに肝臓をついばまれる、という絵です。日中少しずつついばまれるも、夜になるとそれは再生し、昼になるとまたついばまれる。それでも肝臓はまた再生してくるので、その苦しみはいつまでも続く、というものです。要は、ギリシア神話の時代から「肝臓は再生する臓器である」ということが認識されていた、という興味深い絵なのです。これをきっかけに、一度ギリシア神話でもかじってみようと思って買った本がこれだったのですが、じっくり読まないと結構難しい。内容の詳細は割愛させて頂くとして、そもそもギリシア神話というものが作られた意義、そして現代にも通用する示唆として以下のようなものがあります。科学の発達によって人間は今や、自然を破壊し、地球を自分たちの住めぬ場所にしてしまいかねぬ危険に直面している。そうせぬためには人間は、科学の目とは違う目で、世界と自分自身を根底から見直してみねばならない。そして人間にいま必要なその目とは、科学ではけっして説明の尽くせぬ自然の神秘を発見させ、その神聖さを敬う心を取り戻させてくれる目でなければならない。神話を生んだ人達は、まさにそのような目で世界と自分を見ていた。だから神話はそれを学ぶ者に、人間がいま必要としている科学の目とは違う者の見方を取り戻させてくれる。そしてその神話の目を取り戻すことで、人間は自然と共生し、科学と技術もうまく利用しながら、これからも生き続けることができるようになると思われる。

2012.07.09

コメント(5)

-

朝まで飲み会

昨夜、電車の始発の時間まで飲み続けるという飲み会をしてしまいました。こんなことするのは10年以上ぶりです。さすがに今日は昼過ぎまで寝てしまいましたが、たまにはこういう飲み方も良いものです。それとは全く関係ありませんが、おもしろい画像をゲットできたのでアップさせていただきます。久しぶりの日記更新が全く身のない内容で恐縮です。。

2012.06.16

コメント(3)

-

初代XPERIAに思ふ

かれこれ2年以上愛用している初代XPERIAですが、さすがにへたってきたのか、些最近バッテリーの減り方が半端ないです。何もしていなくても1日もたないとなると、はっきり言って「携帯」の意味がありません。最近良さそうな機種も色々出ているようなので買い替えようかなぁ、と、先日ドコモショップに行って相談してきたのですが、貯まっているポイント等などを駆使してもやはり数万円の負担は必要になってくるとのこと。んー、、というわけでその日は何もせずに退散。帰ってから色々調べてみました。純正のバッテリーを2本ほど買ってそれを使い回すか?それとも??純正ではありませんが、こんなものがあるんですね。XPERIA SO-01B用 大容量バッテリー・バックカバー付・ブラック (HLI-X10XL-B)http://www.amazon.co.jp/XPERIA-SO-01B%E7%94%A8-%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-HLI-X10XL-B/dp/B0044WRDH8/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1338357412&sr=8-5大容量ということで、結構よさそうです。他のサイトでもチェックしてみましたが、おおむね評価は良さそうです。というわけで、アマゾンで早速購入!せっかくの初代モノなので、ぶっ潰れるまで使い倒してやろうと思います。

2012.05.30

コメント(3)

-

1年後に夢をかなえる読書術

「1年後に夢をかなえる読書術」 間川清・著【送料無料】1年後に夢をかなえる読書術最近ビジネス書ばかりの書評で恐縮ですが、本書は、ひたすら「読書」によってもたらされる効能をシンプルに列挙されているという点で、分かりやすくかつ読んでいて気持ちがよくなる作品でした。・愚者は自身の経験に学び、賢者は歴史から学ぶ。→自分一人ができる失敗の数なんてたががしれています。本から得られる他人の失敗を学べば、自分自身で失敗するより、はるかにたくさんの失敗を経験出来るのです。失敗を経験すればするほど早く成功することができる。それは本を読めば読むほど成功できるということです。・日本は本を読む人が少ないので成功する確率は高い(ライバルが少ない、ということ)。・成功するためにはメンターより愛読書を!・本を読んでもそれを実際に行動に移さない人は98%もいる。→行動するだけで、行動しない98%の人に圧倒的に差をつけることができる。→何か1つ行動するだけで他の9割の人を出し抜くことが出来る→そう考えると、本を読んで行動することがむしろ楽しくなってくる。そして、これはユニークだなぁと思ったのが、「ほろ酔い気分で本屋に行け!」という文言。つまり、ほろ酔い気分で本屋に行くと、理性というリミッターがいい塩梅にはずれて、価格で本を選ぶことがなくなり、結果いい本と出会う確率が高まる、というもの。一度実践してみようと思います。

2012.05.27

コメント(4)

-

Mutter Museum

今回のフィラデルフィアでは特に大きな観光はできませんでしたが、Mutter MuseumとChildren's Hospital of Philadelphia (CHOP)の2カ所は観に行ってきました。Mutter museumとは?1858年外科教授Thomas Mutter が引退するのを機に彼の個人的なコレクションをCollege of Physician of Philadelphiaに寄贈したのが始まり。約1700点のコレクションとは解剖学、病理学に関するもので、それに大学からのコレクション100点ほどを加えたのが Mutter Museum の原型となった。要は、病理標本の博物館なんですが、これは予想していたものより大変グロかったです。特に胎児の標本。かつて日本で行われてた「人体の不思議展」なんて足元にもおよびません。というか、このような博物館を普通に作れるアメリカってどうよ、というのは正直な感想です。あ、あと、アインシュタインの脳の切片標本なんかもありましたよ。

2012.05.25

コメント(3)

-

モチベーションで仕事はできない

「モチベーションで仕事はできない」 ~やる気が出ない人のための新しい働き方~ 坂口孝則・著【送料無料】モチベーションで仕事はできないタイトルにつられて書店で衝動買いしてしまった作品。モチベーションを上げることを最優先とする巷にあふれている自己啓発書とは趣が異なり、非常に面白かったです。以下、心に響いた箇所を抜粋。(結構たくさんありました)・ポジティブシンキングとは鈍感ということだ。・自己啓発書もモチベーションアップ書もポジティブシンキングも、精力剤である以上、その効果には必ず終わりがある。・失敗したら成長のチャンスと思え→思わなくてもいいから、失敗の原因対策をしろ・目標をもて、セルフイメージを高くもて→もたなくてもいいから、仕事のムラをなくせ・仕事を愉しくしろ→愉しくなくても仕事をたんたんとこなす技を身につけろ・「何のために働くか」「何のために生きているか」「自分がこの仕事をする意味はあるか」という質問は、つねに上手くいっていないときのみ発せられる。少なくとも、自分がうまくいっていないと感じるときのみ発せられる。・世の中の「成功法則」や「モチベーションアップ策」や「ポジティブシンキング」のほとんどが、心のもちようを強調し、具体的な仕事の改善策をあげず「目標さえもてば、おのずと仕事の改善策をみつけることができる」と逃げている。・つねにテンパるくらいに仕事を入れておく→次々と締切をこなさざるを得ない状況に置かれれば、やる気やモチベーションといったものを言い訳にできない。・「赤えんぴつサラリーマン」と「黒えんぴつサラリーマン」。前者は、誰かの批判はできる。誰かの資料を読んで、赤えんぴつで問題点や不足点を指摘できる。ただ、まっさらな紙を前に出されても、自分の意見や主張を述べることができず、仕事を創り上げることはできない。それに対して、後者は、前者からなんといわれようと、たんたんと粛々と仕事をこなし、自分なりの仕事を創り上げる。・固有名詞を批判するひとは、のちのち不幸になる。→他者は、批判者がその批判をいうにふさわしい人物かどうかを無意識に探し始める。→批判することが自体が、自分への批判を集めやすくする。・「必死に学べばわからないことはない」という気概をもつかどうかで、その後の成長速度も変わってくる。・人生の大逆転をねらうのではなく、日々の数パーセントの微細な改善と改良が、未来にさらに大きな変化をもたらすと信じること。そのために今に集中すること。

2012.05.19

コメント(4)

-

McGillin's Olde Ale House

昨夜上司とのチャイナタウンで夕食をとってから、フィラデルフィアで一番古いとされるビアバーに行ってきました。「McGillin's Olde Ale House」http://www.mcgillins.com/ロケーションが非常に怪しかったのですが、中は非常に賑やかで、色々な種類のビールが楽しめてよかったです。

2012.05.18

コメント(77)

-

朝4時起きの仕事術

「朝4時起きの仕事術」 中島孝志・著【送料無料】朝4時起きの仕事術朝4時起きを勧める内容の本はこれまで何冊か読んできましたが、いずれも、読んだ直後はすごくモチベーションが上がって、実際に数日は続けられるんですが長期となるとどうも。。ただ、仕事が出来る人は決まって朝早くてその朝の時間を有効に使っているのは事実だと思います。以下、気になった箇所を抜粋。・「仕事をこなす」というのは実は性格や習慣がものをいうのである。例えば、仕事ができる人や仕事が早い。その理由は仕事ができるからではなく、さっさとやらないと気が済まないという性格によるものだ。能力よりも性格が人をつくるのである。私がこの真実に気づいたのは、生活パターン、仕事のサイクルを「朝四時起き」へと変更したことがきっかけである。・どんな人材がリストラされるか?それは、社内人脈のない人、言い換えれば孤立している人である。結果として、仕事はそこそこできるが、上層部といつも衝突していたり、我が強くて周囲との協調性がなかったりする。チームワークになじまないそんな「一匹狼」がリストラされるのである。(周囲も他人事と考えるから)→この人脈づくりに、朝一番出社することがことのほか、役に立つ。

2012.05.17

コメント(4)

-

機内映画

今回の旅は、日本時間の午前11時に成田を出発し、フィラデルフィアには現地時間の夕方に到着、そしてその翌日から学会開始というタイムフレームだったので、機内では極力寝ずに現地到着後に爆睡して無理矢理体内時計をアジャストさせようという作戦でした。機内で寝ないと一言で言っても、本とか論文ばかりを読んだりしていては確実に落ちてしまいそうなので、今回は思い切り機内映画を観まくることととしました。というわけで、今回観た3作品をご紹介。「麒麟の翼~劇場版・新参者」 (2012年・日本)http://www.shinzanmono-movie.jp/index.html?kirin=top阿部寛主演の東野圭吾作品。本当の最後の最後の部分になるまでトリックが分からない展開で結構楽しめました。「ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコール」(2011年・アメリカ)http://www.mi-gp.jp/top.html久しぶりに007シリーズを観ましたが、最後の最後まで息つく間がなく眠かった目が一気に覚めました。「ヒューゴの不思議な発明」 (2011年・アメリカ)http://www.hugo-movie.jp/2011年のアメリカのファンタジー映画。ブライアン・ セルズニックの小説「ユゴーの不思議な発明」を原作とする、マーティン・スコセッシ初の3D映画。すごく心が温まる作品です。加えて、帰れま10なんかも観たりして、なんとか眠ることなく現地到着。そして爆睡。 作戦通りで体調も今のところ良好です。

2012.05.16

コメント(4)

-

フィラデルフィア

毎年この時期に開催される国際学会なのですが、今年も行って参ります。今年は、シカゴ経由でフィラデルフィア入り。いつも痛い目に遭わされているシカゴオヘア空港経由です。ではでは、10:45発の成田なので、荷造りの仕上げも急がなければ。

2012.05.15

コメント(2)

-

舟を編む

「舟を編む」 三浦しをん・著【送料無料】《本屋大賞2012 大賞作品》舟を編む2012年本屋大賞をとり、最近本屋の店頭で結構並んでいる本作。小説のようですが、たまにはこういう作品も読んでみようということで、買って読んでみました。玄武書房に勤める馬締光也。営業部では変人として持て余されていたが、人とは違う視点で言葉を捉える馬締は、辞書編集部に迎えられる。新しい辞書『大渡海』を編む仲間として。定年間近のベテラン編集者、日本語研究に人生を捧げる老学者、徐々に辞書に愛情を持ち始めるチャラ男、そして出会った運命の女性。個性的な面々の中で、馬締は辞書の世界に没頭する。言葉という絆を得て、彼らの人生が優しく編み上げられていく――。しかし、問題が山積みの辞書編集部。果たして『大渡海』は完成するのか――。要は、ひとつの「辞書」が完成するまでの人間ドラマなのですが、「辞書」を、言葉の海を渡る舟、とする点が興味深かったです。人は辞書という舟に乗り、暗い海面に浮かび上がる小さな光を集める。もっともふさわしい言葉で、正確に、思いをだれかに届けるために。もし辞書がなかったら、俺たちは茫漠とした大海原をまえにたたずむほかないだろう、と。だから本作品のタイトルが、海を渡るにふさわしい「舟を編む」、ということなんですね。

2012.05.14

コメント(4)

-

下山の思想

「下山の思想」 五木寛之・著【送料無料】下山の思想ある先生に勧められた読んでみた一冊。五木寛之氏の作品は、「風の王国」を読んで以来は最近は読んでおりませんでしたが、なかなか読み応えのある作品でした。いまこの時代にあって、日本人は、成長神話の呪縛を捨てるべきで、あらためて人間として成熟するステージに入っているというのだ、ということを「登山」に対応して「下山」というタームを用いて表現しております。上昇するということは、集中するということだ。これまでこの国は、集中することで成長してきた。戦後六十数年、私たちは上をめざしてがんばってきた。上昇する。集中する。いわば登山することに全力をつくしてきた。登山というのは、文字通り山の頂上をめざすことだ。ルートはちがっても、頂上は一つである。しかし、巻が手見ると登山という行為は、頂上をきわめただけで完結するわけではない。私たちは、めざす山頂に達すると、次は下りなければならない。頂上をきわめた至福の時間に、永遠にとどまってはいられないのだ。登ったら下りる。これはしごく当たり前のことだ。登頂したあとは、麓をめざして下山するのである。永遠に続く登山というものはない。繰り返しになるが、登った山は下りなければならないのである。登山して下山する。それが山に登るということの総体である。厳密に言えば、登・下山、というべきかもしれない。しかし、この下山ということについては、あまり人は意識しないように思われる。実際には登山という行為の、後半部分というか、しめにあたる重要な場面であるにもかかわらずである。そこにはやはり、「下る」ということに対しての軽視の感覚があるようだ。登ることについては熱中できても、下りること、下ることにはほとんど関心がない。それが私たちの普通の感覚である。しかし、私はこの「下山」こそが本当は登山のもっとも大事な局面であると思われてならないのだ。

2012.05.13

コメント(2)

-

茨城

今日、すごい恥をかきました。「茨城県」の読み方についてです。僕の理解では、関東の「茨城」は「いばらぎ」で、大阪の茨木は「いばらき」と思っていた、というかそこが明確な違いなんだと勝手に思い込んでいたのですが、実はそうではなかったんですね。。。「茨城」はあくまで、いばら「き」であって「ぎ」でないのだ、と。本当かいな?と思って軽く検索してみたりすると、”いばら「ぎ」に怒る会”なんていうHPまで見つかってしまう始末。http://www.nihira.jp/ibaraki/35年間、誰も訂正してくれなかったのはなぜ??関西だと僕みたいな勘違いをしている人は結構いるのでは???いずれにせよ、茨城県人の皆様、ごめんなさい。

2012.05.11

コメント(2)

-

出席停止期間の改訂について

当直している病院のお知らせノートにも書かれていたのですが、インフルエンザなどの罹患時の出席停止期間が改訂・変更されたようです。とくに、インフルエンザ。これまでの「解熱後2日」から「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合は3日!)」となった点が注意です。http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20120507

2012.05.08

コメント(5)

-

「有名人になる」ということ

「有名人になる」ということ 勝間和代・著【送料無料】「有名人になる」ということ久しぶりに読んだ勝間さんの作品です。最近テレビとかで観ることが少なくなったなと思っておりましたが、やはり実際そうだったのですね。本作は、著者自身が「カツマー」と呼ばれるブームを巻き起こすまでに有名になっていったプロセスおよびその方法論、そして、「有名になること」に関する功罪(特に罪の部分が生々しい)を著者目線で余すこと無く披露してくれている、といった内容です。これを読むと、有名になることってホント怖いと思ってしまいます。毎日テレビに出ているような芸能人に対する見方まで変わってしまいそうです。興味深かった記載の一部を抜粋。「ファン」というものとは?ファンが、なぜその人を応援するかというと、自分が持っていないけれどもほしいものを満たしてくれて、それで幸福感が増すからだと思います。さらにそのほしいものも、次の2種類に分かれると思います。その1:自分がそのカケラを持っているので、その人を参考にすれば、自己実現の手助けをしてもらえそうなもの。その2:どんなにひっくり返っても手に入らないので、代わりにその人に自己実現してもらうもの。

2012.05.05

コメント(4)

-

ゴルフ再開

ゴルフですが、去年の秋にラウンドして以来半年、打ちっ放しさえ行っていない状況が続いておりました。今年のGWは前半はフリーで、本日夕方から恒例の連日診療所勤務が始まるのですが、本日で連続5日間、早朝打ちっ放しを続けております。情けないほどの運動不足が祟って、まずは背筋痛が発症。続いて左前腕の筋肉痛、昨日からは左下腿外側の筋肉痛。で、今朝はトップした拍子に左腰をいわしてしまい、体がぼろぼろです。でも不思議なことに、「昔取った杵柄」といいいますか、これだけブランクがあってもボールはきちっと当たって飛ぶんですよね。ほんと不思議です。ラウンドする予定とかがあるわけではないのですが、早朝7時くらいから爽やかな風に吹かれながらおっちゃん達と黙々とボールを打ち続けるのは結構よいものです。

2012.05.04

コメント(2)

-

プリキュアオールスターズ New Stage

「プリキュアオールスターズ New Stage みらいのともだち」今朝、娘を連れて観に行ってきました。プリキュアも2004年に放映開始されて以来、何世代にもわたって主人公が入れ替わっているわけで、その総勢なんと28人。それが全員勢揃いするわけなので、すごい数です。しかも、変身するときには一人一人挨拶してくれるわけですが、とてもとても覚えられません。ちなみに、その28人を列挙してみると、(スマイルプリキュア) 現在放映中キュアハッピーキュアサニーキュアピースキュアマーチキュアビューティ(スイートプリキュア)キュアメロディキュアリズムキュアビートキュアミューズ(ハートキャッチプリキュア) 娘が見始めたのはここからキュアブロッサムキュアマリンキュアサンシャインキュアムーンライト(フレッシュプリキュア)キュアピーチキュアベリーキュアパインキュアパッション(それ以前)キュアドリームキュアルージュキュアレモネードキュアミントキュアアクアミルキィローズキュアブルームキュアイーグレットキュアブラックキュアホワイトシャイニールミナスすごい数です。。。

2012.05.03

コメント(2)

-

小脳

最近になって娘がようやく補助輪なしで自転車を運転できるようになり、しょっちゅう練習にかり出されます。自転車と言えば小脳ですが、その機序についてちょいと調べてみようとネットを見ていましたところ、興味深い記載を見つけました。http://www.brain-studymeeting.com/str/shono/「しわをそれぞれ伸ばして広げたら小脳の方が大脳の2倍もの大きさになるくらいです。しかも、脳の神経細胞は約140億個ですが、それは大脳の神経細胞の数のことを言っているのであって、小脳の神経細胞は約1000億個あります。」恥ずかしながら知りませんでした。。。おそるべき小脳。

2012.05.02

コメント(4)

-

課長 島耕作

「課長 島耕作 (全8巻)」 弘兼憲史・著【送料無料】課長島耕作(1)新装版実に久しぶりの日記更新です。(久しぶりの日記がマンガの書評でやや恐縮ですが・・)課長島耕作を初めて読んだのは確か大学1年か2年の時だったと思うのですが、その当初の印象は、「エロ漫画」「サラリーマンって大変」程度のものだったのですが、35歳になった今読み返してみると、ホント考えさせられる点が多いことに驚きます。いわゆる「派閥」に属すことを好まず、自分の好きな仕事さえできれば出世は望まないという島耕作の仕事に対するポリシー。一貫したそのスタイルを軸に周囲で繰り広げられるドロドロした人間ドラマ。僕自身の周囲でも、理想の人物像は?と聞かれて「島耕作」と答える人が何人かいるのですが、それも今の年齢になってようやく納得できるようになった気がします。続けて「部長・島耕作」を買いそろえてみたいと思います。

2012.05.01

コメント(2)

-

藤田晋の成長論

「藤田晋の成長論」 藤田晋・著【送料無料】藤田晋の成長論最近本当に忙しくて、日記更新どころか読書もほとんどできないような状況でしたが、この週末に久しぶりに読んでみたのが本書。時々テレビでも見かけますが、サイバーエージェント社長の藤田晋氏の論じる成長論です。・「言い訳は一切しない」「すべての自分の責任」。・まずは、「結果がすべて」と考え、高い目標に挑戦する。その結果、目標に到達できなくても、必ず自身の成長を実感できるはず。その繰り返しこそが最も重要。・「ネガティブに考え、ポジティブに生む」・自慢ばかりする人は、その時点で、「終わっている」とも言えます。将来性を感じないからです。自慢をすればするほど、底の浅い、小さな人間であることを露呈するのも気づいていないのでしょう。「自慢はしない。自慢と捉えられてしまう発言に注意する」という意識を持ちましょう。・嫉妬対策の基本は、ディフェンス一本に絞ること。やめた方がいいのは、対決姿勢を取ること。完全に無視するのも一つの手ですが、相手を下に見て「何を言われても自分は自分」といった態度を取るのもやめた方がいいでしょう。その人がどれだけ正しくても、そういった高慢な態度は周囲から反感を買うことになります。自分を貫き通すのは、組織の中で働くなら賢明な策とは言えません。・嫉妬は身近で似たような立場の人から受けます。似たような立場だから悔しいという感情が生まれて嫉妬されるわけです。逆に考えると、到底かなわないと思わせるぐらい仕事で突き抜けてしまえば他人からの嫉妬はなくなるということです。・おごり高ぶると、謙虚さを忘れて周囲に対して傲慢になります。そして、その時点で成長はストップし、その人の器の大きさが決まってしまいます。職場は、偉くなればなるほど、人を無意識におごらせる仕組みになっているので注意。なお、予防法では、志を高く持ち、常に高い視点で物事を考えるのも有効です。偉くなって周囲におだてられても、「別にそれほどでもない」と自然に思えるからです。成長を続ける経営者のトップは、高い志と謙虚さを必ず持ち合わせています。「おごり」はやはり百害あって一理なしですね。当然と言えば当然なのでしょうけど、上りつめた人が述べる言葉には非常に重みがあります。

2012.03.27

コメント(2)

-

透明性ガイドライン

研究所勤務になってから製薬メーカーの方々と話をする機会がめっぽう減ってしまいましたが、最近作成された「透明性ガイドライン」なるものが結構話題になっているようですね。http://www.jpma.or.jp/about/basis/tomeisei/tomeiseigl.html要は、製薬メーカーから病院・大学等に支払われた費用を事細かく毎年開示するというもののようで、研究費開発費や学術研究助成費だけでなく、原稿執筆料等、情報提供関連費(新薬の説明会、提供した文献の費用)までも、どこどこ大学の誰々先生に何万円支払ったという情報を公開してゆくというもの。透明性を高めるのは良いことでしょうが、やりすぎると却って病院・企業間の距離が遠ざかってしまうような気がしないでもありません。依頼されたから、なけなしの時間を削って原稿執筆したのに、その執筆料が一般に開示されたりなんかしたら書く側もちょっと敬遠してしまうでしょうね。。この制度が今後どのような影響をもたらしてゆくのか、ちょっと楽しみではあります。

2012.03.10

コメント(4)

-

逆転裁判

先日、映画「逆転裁判」を観に行って参りました。http://www.gyakutensaiban-movie.com/実は、大学院時代に実験の待ち時間などにDSでも、とこっそり持ち込んでやっていたのがこの「逆転裁判」だったのですが、あまりにハマってしまい、逆にそれがヤバイと思って途中で強制的に辞めてしまったほどのゲームです。主人公である弁護士・成歩堂龍一が、法廷で解き明かし無罪を勝ち取ってゆくというストーリーなのですが、ゲームの面白さが十分反映されていた映画だったと思います。見終わってからまたDSをやりたくなってしまったのですが、さすがにそれは辛抱します。。。

2012.03.01

コメント(4)

-

リンゴ病

インフルエンザの流行もピークを越えたかな?と思われる昨今ですが、うちの娘がどこでもらってきたのか分かりませんが、先日、典型的な「リンゴ病」に罹患しました。これを期に、リンゴ病について知識の整理を。病名:伝染性紅斑原因ウィルス:パルボウィルスB19感染経路:経気道的な飛沫感染症状:両頬の紅斑、四肢のレース状紅、発熱はないことも多々。 大人の場合は、高熱や関節痛を伴うこと多し。ウィルス排泄期間:発疹が出現するよりも1週間程度前まで。治療:経過観察(場合によってはかゆみ止め)注意すべき基礎疾患:遺伝性球状赤血球症、妊婦。よく勘違いされているのが、登校・登園基準についてで、前述のように発疹が出ている頃(すなわち診断確定時)にはすでにウィルス排泄のリスクはゼロに近いので、発熱があったりしない限りは登校しても全くOK、と。あと、本ウィスルは赤芽球系細胞に感染して破壊する性質があるので、球状赤血球症の患者さんの場合は急激な貧血を来すことがあるので注意。(と言っても、球状赤血球症の患者さんって実は僕は見たことがありませんのですが。。)妊婦さんの場合は、胎児の赤血球が破壊され、非免疫性胎児水腫、心不全などの症状を来たし、時には胎児死亡に至ることがあるため、妊娠初期・中期の感染には要注意、と。

2012.02.27

コメント(3)

-

マイナス20℃の世界

去年の秋にも来ましたが、実はこの木曜日から道東のある病院に来ております。見渡す限りの雪景色。最高気温は0℃に届かず、夜間・早朝はマイナス20度という世界。上下ヒートテック、靴下2枚、マフラー、カイロ、帽子、手袋の完全装備を持ってしても夜間出歩くこと厳しいです。不定期ながらこういった地域医療に携わることによって、気分が一新されるというか何というか、いい感じです。というわけで、本日午後の便で関西に帰ります。天気予報では吹雪となっておりましたが、何とか飛行機は飛んでくれそうです。

2012.02.25

コメント(2)

-

王様の夢枕

以前日記にも書いたかも知れませんが、東京に来てからというもの結構「不眠」に悩まされており、常にではありませんが睡眠剤(アモバン)に頼ってしまうことも結構あります。家の周りが騒がしいのが原因か、気が張っているのが原因か、よく分からないままダラダラきておりましたが、夜中のテレビショッピングで、「王様の夢枕」なるものが紹介されており、原因は「枕」にあるのではないか??と思いたち、衝動的に購入してしまいました。http://www.king-makura.com/購入して約1週間が経ちましたが、いやいやホント寝心地が良いです。入眠も改善されただけでなく、肩こりもましになったような気がします。これまでの枕はちょっと高さが高すぎたようですね。。

2012.02.11

コメント(2)

-

打率

毎週水曜日の夕方に、大学主催の「統計解析」の公開講座が全6回で開催されており、先週から参加しております。それにしても、統計は何度習ってもなかなか自信がつかないですねぇ。。で、昨日第2回の授業があったのですが、その中で面白い話を聞けたので紹介します。“割合(proportion)”と”比(ratio)”の決定的な違いとは?、というもの。答えを言いますと、“割合”の場合、分子が分母に含まれます。それに対して、”比”の場合は、分子が分母に含まれません。さらに、”率”という言葉がありますが、この言葉の統計学的な正確な定義は、「変化の速さを表す比」、とのことで、何とか率といったパラメータがあった場合、その分子となる数字は分母に含まれていてはいけないのです。よって、野球用語で言うところの「打率」というのは明確に間違いなんですよね。正確に言うと「打割合」となるのでしょうか?「だわりあい」ってちょっとどうかとも思うのですが・・・。

2012.02.09

コメント(2)

-

ALWAYS 三丁目の夕日 ’64

「ALWAYS 三丁目の夕日 ’64」http://www.always3.jp/ALWAYSの3作目にあたる本作品。先日妻と観に行って参りました。前作、前々作に引き続き、戦後の昭和日本を舞台にした作品。今回は東京オリンピックが開催された昭和39年が舞台になっているのですが、本作も本当に良かったです。涙あり、笑いありで、元気だったころの日本人の心を強く感じさせられます。キャストは皆最高なのですが、中でも堤真一の演技はホント大好きです。

2012.02.08

コメント(2)

-

日曜のテレビ番組について

日曜は、仕事がなく外出する予定が全くなければ一日中テレビを見てしまう我が家ですが、ルーチンで観ている番組を列挙してみると、スイートプリキュア、サンデージャポン、吉本、新婚さんいらっしゃい、アタック25、そこまで言って委員会、スポーツ(主にゴルフ)、笑点、ちびまるこちゃん、サザエさん、等々。。と、結構あるものです。プリキュアも、スイートプリキュアが終わり、今週からスマイルプリキュアが始まったのに伴い、娘のプリキュア熱が再燃してきたようです。おもちゃ屋で並ぶプリキュアグッズも一新されるでしょう。これでまた娘から懇願されて買わされることになるわけで、まんまと企業戦略に乗せられてしまうのです。。あと、面白かったのが、アタック25。5歳児には到底答えられるはずもないのに、娘はなぜか毎週一生懸命観ております。ところが、一昨日のアタック25で出題されていた問題で、「“おむすびころりん”でおじいさんがおむすびを落としてしまったのは何の動物の穴でしょう?」というのがありました。回答者が「もぐら」と答えて見事に間違ったのを受け、「違うわ!ネズミやわ!何考えてんねん!!」と娘の厳しい突っ込み。娘にしてみれば初めて自分でも答えられる問題に出遭ったわけで、得意げに「おむすびころりん」の絵本を持ち出してきては10分くらい延々と説明するわけです。来週からは更にアタック25熱が高まるのでしょう。そんな微笑ましい週末でした。

2012.02.07

コメント(2)

-

マッコリバー

数年前からブームが続いている「マッコリ」ですが、これまでは韓国料理屋とか焼肉店に言ったときに時々呑む程度でした。最近住んでいるところの近くに「マッコリバー」なる店が出来ているのを知り、先日職場の同僚の先生方と早速行ってみました。「まっこりばー」http://r.tabelog.com/tokyo/A1309/A130903/13134189/マッコリにも本当色々種類があり、「パパ」(炭酸入り)、「ママ」(炭酸なし)「コ」(アルコールなし)などなど面白い名のマッコリが揃っております。アルコール分自体それほど高くなく、口当たりもよいので3人でかなりの量のマッコリを呑んでしまいました。。でも、韓国からの留学生の先生に聞いてみると、本場では日本ほど人気のある飲み物ではなく、少なくとも男性は滅多に呑まないとか。

2012.02.04

コメント(2)

-

動的平衡2

「動的平衡2」 福岡伸一・著【送料無料】動的平衡(2)生命の本質は、自己複製ではなく、絶え間のない流れ、すなわち動的平衡にある。鮮やかに喝破した前著から2年。生物学の新しい潮流エピジェネティクスは、ダーウィン進化論の旧弊を打ち破るか。動物を動物たらしめた必須アミノ酸の意味とは? 美は動的平衡にこそ宿り、遺伝子は生命に対して、自由であれと命じている。さらなる深化を遂げた福岡生命理論の決定版がついに登場。 (アマゾンの紹介文より)前作も興味深く読めましたが、今回も生物の神秘を凄く楽しめた作品でした。やや哲学的ではありますが、著者が「音楽」というものに対する考え方がユニークです。「私たち自身が発している律動。それとシンクロナイズする音源を外部に取り出したもの。私たちが普段、忘れがちになっている生命の律動を感じ、それに耳を澄ませるために、私たち自身が外部に作り出したメトロノーム。生きていることのあかし。それが音楽というものではないだろうか。」なるほど「音楽」をそのように捉えると、また違った聞こえ方がしてきそうです。そして、近年話題の「エピジェネティクス」に対する考え方も興味深いです。「ダーウィン以降の生物学は、生物は遺伝子に突然変異が起こらないと変われないと考えてきたけれど、ある種の反抗期を迎えていて、エピジェネティクスという新しい生命観が提示されている。たぶん、遺伝子は音楽における楽譜と同じ役割を果たしているにすぎない。記された音符の一つ一つは同じでも、誰がどのように演奏するかで違う音楽になる。遺伝子はある情報で私たちを規定するのと同時に「自由であれ」とも言っている。そう考えた方が、私たちは豊かに生きられるのではないだろうか。」その他にも「へ~」と思える内容は山ほどあったのですが、すべて書いているとキリがないので割愛。いずれにせよ、生物学の基礎がある人なら十分楽しめる作品だと思います。

2012.02.01

コメント(4)

-

ホウレンソウはいらない

「ホウレンソウはいらない!ガラパゴス上にならないための10の法則」 本田直之・著【送料無料】ホウレンソウはいらない!お気に入りの本田直之氏の新作です。すでの部下を持って仕事をしている人、これからそういう立場になっていく人に向けた現代の上司としてのあり方を示してくれる作品です。印象的だったのは、近年の若者を「草食系」とするとして、それ相応に昔とは違った接し方をしていかないと仕事は回らないとするもので、「若手部下は「外国人」と思え。」つまり、同じ日本人でも世代が違うため、ある意味、外国人に伝えるような感覚をもつ必要が出てきているのです。要は、「言わずともわかるだろう」というのは御法度であり、1)なぜこれをやらなければならないのかを詳しく説明2)任せっぱなしにせず、頻繁な進捗管理を3)どのような成果物が必要か明確にするという点をコミュケーションの3ステップとして挙げておられます。そして、これからの時代絶対通用しないだろう上司のことを「ガラパゴス上司」と定義し、そんな「ガラパゴス上司」になるためにはどういった要素が必要か、その10項目の法則が印象的です。1)本を読まない。2)「自分と同じ事ができるだろう」と期待する。3)「がんばれ!」が口癖。4)「いいメンバーがいない」と思っている。5)モチベーションを上げようとする。6)考え方を変えさせようとする。7)ホウレンソウに時間をかける。8)何度も同じ事で怒る。9)「ITスキルは仕事に関係ない」と思っている。10)外部要因思考。節目節目で是非読み返したい作品です。

2012.01.30

コメント(4)

-

インド料理屋さんが作るカレーうどん

僕が今住んでいる界隈には結構インド料理屋さんがあるんですが、昨日初めて訪れたお店が最高に良かったのでご紹介させて頂きます。「スバ・ラクシュミ」http://r.tabelog.com/tokyo/A1309/A130903/13116095/サイドメニューや酒の種類が豊富なのに加え、この店の看板メニューである「カレーうどん」が最高です。本格的なインドカレーを使ってカレーうどんを作るという発想は、今までありそうでなかったのではないでしょうか。ハマってしまいそうです。

2012.01.25

コメント(4)

-

教育勅語の真実

「教育勅語の真実」 伊藤哲夫・著【送料無料】教育勅語の真実去年訪れた明治記念絵画館で「教育勅語」に触発され、ちょっと勉強してみようと思って読んだ1冊。・「教育勅語」がなければ、明治時代を支えた国家理念は生まれなかったかもしれない。その作成に心血を注いだ、井上毅と元田永孚という二人の偉人がいてくれたことにわれわれは感謝したい。・「日本人心」を培ったのは、戦前の「終身」教育であり、「終身」の骨格をつくった「教育勅語」だったと思います。こうした心の教育があって初めて、相手への思いやりや礼儀正しさ、秩序を守る心などが育まれたのではなかったのでしょうか。・発布された「教育勅語」は、国家のあるべき姿を求め続け、その中に国民が等しく共有することのできる「しらす」(心を寄せる)という理念を見出した井上の思想の結晶ともいえるものでした。・こうして、世界各国から称賛された教育勅語も、大東亜戦争敗戦後は一転、全面否定されることになります。それは当然のなりゆきでした。というのも、日本を占領した連合軍にとって、大東亜戦争であれほど強力に敵対してきた相手国の弱体化を図ることは、当たり前のことだったからです。そこで彼らが見出したのが日本人の精神、いわゆる大和魂の支柱となっていた「教育勅語」でした。・その結果、「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、・・・」といった日本人が本来持っていた道徳観が徐々に失われていくことになり、拠るべきは「個の自由」であり「人権」のみであるという世の中になっていきました。自分の子供には是非とも教えてあげたい崇高な理念だと思います。

2012.01.17

コメント(4)

-

京丹後グルメツアー

年始はゆっくり家族で過ごしたところでしたが、この週末はまた関西に帰って、今度は家族(妻・娘・母・弟夫婦)との一泊旅行に行ってきました。土曜日の朝に出発し、昼は兵庫の出石で「出石そば」、夜は京丹後で「かにづくし」、そして翌朝は城崎マリンワールドで楽しみ、帰りに新世界に立ち寄って「八重勝」、という我が家では最強のゴールデングルメツアーでした。こんな美味しいものばかり食べてたら間違いなく痛風まっしぐらでしょうね。とはいえ、旅の醍醐味の99%は「食べ物」にあり、というのが我が家全員の共通した見解なので避けようがありません。運転は基本的に弟がしてくれていたので、八重勝でお礼に弟にビールを飲ませてそこからは僕が運転したのですが、最後の最後で縁石に乗り上げてしまい、レンタカー(トヨタのVOXY)のサイドバンパーをやってしまいました。。「遠足は家に帰るまでが遠足です」、という言葉を思い出さされました。。

2012.01.16

コメント(4)

-

「朝活」スイッチ

「朝活」スイッチ 矢野政明・著【送料無料】「朝活」スイッチ最近ホント「朝活」という言葉をよく耳にするようになりました。学生時代と違って、社会人生活は間違いなく夜頑張るより朝頑張る方が効率がよいと僕も思いますし、なんとか実践しようと日々心がけております。それに伴って、書店でも「朝活」関連の書籍がホント多くなったと思います。本書もその1つですが、その中の記述に、「調査によると、ビジネスマンの8割が「型生活願望があり、4割の朝活実践組がいる。朝活に関心を持つ人の半数が、実は朝活を習慣化することができない。すなわち、成功の確率は2分の1、ということ。」というものがありました。やはり「行う難し」ですね。継続するとなったらなおさらです。継続するコツとして、これは僕自身も考えていたことですが、「即外出して「朝活」のスペースを外に求めるスタイルがおすすめ。さっさと家を出て、一目散に「出勤」してしまうべき。」というものがありました。確かに、四の五の言わずにとりあえず外に出てしまえば、1日は自動的に始まっていくわけで。。そして、巻末の締めの言葉がグッときましたのでご紹介いたします。「どんなにちっぽけでも、あなたが「朝活」で得た成果は、ノルマに追い立てられ、搾り取られた結果ではありません。あなたが自分の時間を自らコントロールした結果としての「小さな勝利」なのです。その「勝利」の小刻みな連続こそ、あなたの仕事を、そして生活を大きく変える原動力となる、ということを、「朝活」は教えてくれるでしょう。」

2012.01.13

コメント(4)

-

医療従事者のためのモンスターペイシェント対策ハンドブック

「医療従事者のためのモンスターペイシェント対策ハンドブック―院内暴言・暴力は許さない!」 JA徳島厚生連阿南共栄病院教育委員会 (編集) 滝川稚也(著)【送料無料選択可!】医療従事者のためのモンスターペイシェント対策ハンドブック 院内暴言・暴力は許さない! (単行本・ムック) / JA徳島厚生連阿南共栄病院教育委員会/編 滝川稚也/執筆この種のマニュアル本は、あたかも「患者」=「悪」と決めつけて書かれていることが多いのではないかと思ってこれまで読むのを敬遠しておりましたが、その考えは違いました。医療者・患者双方の健全なる関係を守るためには、医療者側ごとの対応が異なる状況だと返って状況は悪くなります。そういった点で、医療者サイドに、シンプルかつすぐに実行に移せるようなマニュアルをあらかじめ準備しておくことは大切です。まず、本書では、モンスターペイシェント(MP)を「病院の一般的なルールに沿って診療行為ができない患者」と定義し、それに対峙する際の基本姿勢だけでなく、患者さんをMP化させないための心構え的ことにまで言及しておられます。モンスターペイシェント(MP)には、1)職業的なMP交渉を有利に進めるための手段の1つとして、暴力を1つのリソースとして確信犯的に日常的に使うヒト(暴力的行為による利益獲得が目的)2)メンタルヘルス的な問題を抱えた患者疾患のため社会的な適応能力が低下し、表現方法の1つとして、暴力的な行動をとってしまうヒト(障害・疾患や薬物・飲酒に起因)3)ごく普通の患者ごく普通の患者が、些細な意思疎通の手違いのため、本来はそういうヒトではないのに暴力という手段を使ってしまうヒト。の3グループがあり、特に3のグループに属する「ごく普通の患者」への対応が、最大の課題となります。基本姿勢としては、1)常に組織で対応する。2)相手の要求を十分確認する。3)相手に誤解や過大な期待を抱かせる様な発現をしないよう注意を払い、最小限の発現にとどめる。4)相手が当事者、トップを呼ぶよう要求しても基本的には応じない。5)相手の要求に応じて謝罪文・念書等の文書は提出しない。特に、1)の第3者を入れることの重要性がよくわかりました。第3者を入れることは、患者とスタッフの両方をクールダウンさせる意味において有効で、第3者として間に立つ場合は、あくまでも客観的に患者の気持ちに寄り添い、支援することが大切です。具体的には、1)対応するスタッフを替える。2)場所を変える。3)挑発にのらない。4)複数で対応する。5)とにかく座らせて落ち着かせる。6)患者の話を最後まで傾聴する。7)患者の言葉をさえぎらない。8)難しい医学用語は使わない。といったものですが、いざその場になると、これらすべてを実践することってなかなかそう簡単ではないですよね。また、本ハンドブックの最終章には具体的な事例を挙げて、その検証過程が紹介されており、非常に興味深く読めました。

2012.01.12

コメント(4)

-

最強のマイレージ

「最強のマイレージ(ANA&スターアライアンス編)」 櫻井雅英・著【送料無料】最強のマイレージ (ANA&スターアライアンス編)普段、東京~関西の往復には新幹線を利用している僕ですが、今年は少し趣向を変えて飛行機での移動を試してみようと思っております。飛行機のメリットは何と言ってもマイルですよね。(新幹線も会員になるとポイントはありますが)ANAマイレージ会員にはなっておりますが、正直マイルについての知識は乏しく、ここいらで少し知識を蓄えようと思って購入したのがこの1冊。いやいや奧が深いです。ANAカードにクレジット機能を持たせると、買い物するだけでもマイルが貯まるようなので、年末に早速作成しまして、メインのカードをこのカードに以降する予定です。ただ、あまりハマりだすと、それこそ「マイルバカ」になってしまいそうなので、それだけには注意したいものです。で、夜東京に帰ってきたのですが、早速ANAで帰ってきたのですが、普段慣れていない経路で帰ってくると結構疲れるものです。以下、メモ的に抜粋した箇所を記載。・ANAマイルの有効期限は3年間。(期間内に使用しなければ宝の持ち腐れ)・マイルの使用で、一番利用価値のあるのは国際線での特典航空券の利用。・AMCの上級会員は1)ブロンズ、2)プラチナ、3)ダイヤモンドの3つのサービスステイタスがあり、その獲得は有償搭乗のみに応じて付与される別のポイント(プレミアムポイント)で決まる。・プレミアムポイント=区間基本マイルx1)クラス・運賃倍率x2)路線倍率+3)搭乗ポイント1)国内線、国際線の運賃別で設定されている。2)ANAグループ国内線が2倍、ANAグループ中国・香港が1.5倍、ANAグループ国際線およびスターアライアンス加盟各社の国内・国際線は1倍。3)国内線、国際線の運賃別で設定されている。・暦年での一定以上のポイント数でサービスステイタス(ブロンズ~ダイヤモンド)が決まり、サービス適用期間は資格獲得の翌年4月から1年間。(ラウンジ等は事前にサービスを開始できる)・スーパーフライヤーズカード会員:暦年で5万プレミアムポイントを獲得して申し込み資格ができ、指定のクレジットカード会員になる資格が整えば会員になれる。クレジットカードを更新している限り、世界各地でのラウンジ利用、ボーナスマイルなどの手厚い優遇策が恒久的に受けられる。

2012.01.10

コメント(4)

-

ライフログのすすめ

「人生の「すべて」をデジタルに記録する! ライフログのすすめ」ゴードン・ベル&ジム・ゲメル/著、飯泉恵美子/訳【送料無料】ライフログのすすめ(アマゾン内容紹介)人の記憶力には限界がある。だが、あなたの見聞きしたもの、触れたもの、そして普段は気にかけない自分の位置情報や生体情報まで、人生の「すべて」をデジタルに記憶させれば、いつでも簡単に検索して取り出すことができる。仕事に役立つのみならず、病気の兆候を発見することや、いずれはヴァーチャルな分身に人生を語らせることも可能だ。いいことずくめの「ライフログ」の時代はやってきたのだ! みずから「人生の完全記録」を試みるコンピューター科学の重鎮が その基本概念と可能性、実践法までを情熱豊かに語り尽くす。おそらくは「ライフログ」というもの未来を予言する最初の作品かと思われます。人生のすべてを記録する、現在の感覚では違和感を覚えてしまいますが、携帯電話やインターネットもそれが生まれるかどうかの時期には両者ともここまで普及するとは決して思われてなかったことを考えると、「ライフログ」も10年後には実現されている概念なのかもしれません。2012年一発目の書評としては結構内容の重い作品でした。

2012.01.09

コメント(4)

-

ボーリング

年始は娘とゆっくり遊ぼうと、弟からWiiを借りておきました。恥ずかしながら今までWiiはほとんどやったことがなかったのですが、これはハマってしまいますね。借りたソフトは「Wiiスポーツ」で、中でもテニスやボーリングには家族皆が見事にハマってしまいました。ボーリングゲームを毎日やっているうちに、この休みの間に一度ボーリング場に行こうか?という話になったのが一昨日。で、早速昨日行ってきました。5歳の娘は当然初めてで、6ポンドのボールもなかなかコントールできなかったのですが、それでも50くらいのスコアは出しておりました。かくいう僕も妻もかれこれボーリングは10年ぶりくらいだったので心配だったのですが、なんとか100を越えることはできました。ボーリング、久しぶりにやってみるのもいいものです。

2012.01.08

コメント(4)

-

初詣

遅ればせながら1月5日に初詣に行って参りました。例年通り、三輪明神「大神神社」(桜井市)です。5日と言えども、結構な人出でした。そして、辰年ですが、なぜか「なでうさぎ」。そして、少し歩いたところにある展望台からの展望。去年の同じ時期の日記にも同じような写真をアップしたような気が・・・。そして、おみくじでですが、、、なんと「大吉」!いい年になりそうです。で、帰りに「千寿亭」で三輪素麺を食べて帰宅、と。この一連の流れは我が家の年始のルーチンとなりつつあります。

2012.01.07

コメント(4)

-

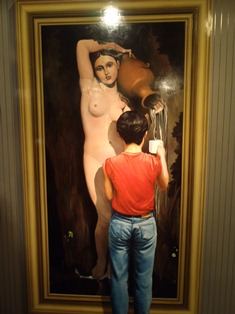

トリックアート展

怒濤の年始の診療所勤務も終え、4日からは家族でいろんなところに出かけております。「トリックアート展」現在、近鉄阿倍野で期間限定で開催されております。http://www.d-kintetsu.co.jp/store/abeno/saiji/index.php#0000944日の夕方に行ったのですが、かなり人が多くて30分ほど待たされましたが、結構楽しめました。肉眼で見るのとカメラのファインダーを通して見るのとで、見え方がかなり異なるのが驚きです。以下、写真に収めたのをいくつかご紹介。

2012.01.06

コメント(6)

-

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。いつの間にか年が明けていた、という感じですが・・・。実は、1日、2日、3日は休日診療所勤務なのですが、いずれも日勤&準夜勤務で、夜はまだ寝られるので例年に比べるとまだましです。とはいえ、インフルエンザや胃腸炎患者で外来はごった返しております。年初めからトップスピードで働き続けるのもまた良し、ですね。東京の職場は5日が仕事初めなのですが、7日からの3連休にもこちらで仕事が入っていることもあるため、5日・6日と有給休暇を申請しております。なので、家族と新年気分を味わうのは4日以降になりますが、どこに遊びに行こうかと色々思案中です。というわけで、皆さま、今年もよろしくお願いいたします。

2012.01.02

コメント(4)

-

2011年を振り返って

細木数子の六星占術によると「大殺界」のはずだった2011年。細木信者である妻からも今年は決して大きなことはしないようにと年初に口酸っぱく言われたのを思い出しました。大震災や原発事故、叔父さんの死去など不幸なことも色々ありましたが、個人としての私にとって、今年ほど大過なく過ごせた1年は珍しいではないかと思われます。もちろん単身赴任生活は続いているわけで、家庭の状態は決して満足のいく状態ではありませんが、家族皆、特に大きな病気もすることなく過ごせた1年でした。(LASIKも含め)その代わりと言っては何ですが、仕事面については今年は非常に充実した年だったと思います。国際学会でのオーラルプレゼンを連発でこなせたこと、publishまで持ち込めた論文が2本あったこと、そして学会賞を2つもゲットできたこと、秋からは外国人ポスドクのサポートに携わることもあり英語力もアップできたこと、等々、確かに辛い時期はありましたが、自分の能力に磨きをかけることができたことは間違いないと思っております。その甲斐あって、先日行われた職場の忘年会では、論文等の業績のトップ研究者に贈られる「ブレイクスルー賞」なる賞の第2位にも選出して頂けました。2012年はさらなるステップアップを成し遂げられる1年にしたいと思っておりますが、まずは、あと数日残されている2011年を慎重に過ごすことを第一に考えたいと思います(なんせ大殺界ですから)。

2011.12.28

コメント(4)

-

インフル始まる

今日は10Hから17Hまで某M診療所で勤務。そして、自宅で夕食をとってから、さらに別の某I診療所で21Hから勤務中で、明朝6Hまで働きます。サーベイランス報告で出てきていたのは知っておりましたが、ついに今年もインフルエンザが出てきてしまいました。M診療所では数人しか陽性患者がいませんでしたが、I診療所では発熱患者のほぼ100%がインフル陽性です。車で30分くらいの距離しかないのに、これほど地域格差があるのには驚きです。でもこんな驚きもあと数週もすればなくなってしまうのでしょうが。。。

2011.12.25

コメント(4)

-

術後3日目

LASIKにより生じうる合併症にも色々あるようですが、術後診察を担当してもらったドクターに言葉を借りると、1)ドライアイ2)ハロ3)グレアが、LASIKの3大合併症と言われているようです。1)はよいとして、2)3)のハロ・グレアとは、治療によって矯正した部分と、そうでない部分から入ってくる光が乱屈折を起こすことによって起きる現象で、夜の街頭が少しぼやけて見え、夜間に車を運転している時のハイビームなどの強い光が、極端に眩しく感じることがあります。はっきり言って、今の僕には全くありませんで、すこぶる経過良好です。他にも色々合併症があるようですが、医師の指示通り、1週間後の術後診察までは忠実に処方された点眼薬を1日5回さしつづけていこうと思います。(参考)LASIKの合併症についてhttp://www.md-baby.jp/lasik-koisho.html

2011.12.20

コメント(4)

-

エアメガネ

LASIK術後、24時間が経過しました。ちなみに、手術を受けたのは「品川近視クリニック」で、日本一のLASIK手術症例というクリニックです。http://www.shinagawa-lasik.com/?lsid=ad受けた術式は、最高級アマリスZレーシックという一番値段が高いやつ。(知り合いから割り引きチケットをもらっていたので5万円引き。)手術自体は両眼で10分くらいのあっという間の手術で、恐怖はさすがに感じるも、痛みはほとんどありませんでした。手術後、保護メガネ着用の上そのまま帰宅となったのですが、さすがに異物感などがあって電車で帰るのは怖かったのでタクシーで帰りました。で、帰宅後、指示通りに、1時間おきに抗生剤、ステロイド、ヒアルロン酸、そして必要に応じて鎮痛剤(おそらく麻酔薬)の4種の点眼薬を点眼。昨夜は、眼を極力使わないようにと、21時頃には寝てしまいました。で、朝起きると、、、なんとまぁクリアな視界!!正直、メガネ無しでこんなに見えるのが逆に不自然に思えてしまいます。で、本日午後術後検査があったのですが、術前は、右0.1、左0.05しかなかった視力が、なんとなんと両眼とも1.5に!炎症もなく経過良好とのこと。遠くがクリアに見えるだけでなく、PC画面や本を読むのも全く問題なさそうです。短時間で行った治療がここまで主観的に効果として感じられるのは眼科治療ならではですね。正直感動しました。ただ、面白いことに、メガネ生活がなかったせいか、メガネもしていないのに「エアメガネ」(人差し指でメガネの中央部を押し上げる仕草)を何度もしてしまいます(笑)。

2011.12.18

コメント(3)

-

LASIK、受けます!

突然ですが、今日の午後、LASIK手術を受けます。僕のメガネ履歴を振り返ると、小5くらいのときから視力が落ち始め(間違いなくファミコンが原因)、一時的にメガネをするもそれが嫌で中3くらいのときからハードコンタクトに。何度か紛失したり流しに流してしまったりもしながら大学卒業時までは乗り切りましたが、研修医になって不規則きわまりない生活そして集中治療室という結構空気が乾いた空間で仕事をしていると徐々にコンタクトがつらくなってメガネに復帰。なので、25歳くらいから現在に至るまでの約10年間はメガネ生活でした。医者をやっているうちは問題なかったのですが、研究がメインの生活になってくると、PCを眺めている時間が極端に長くなったためか妙にメガネの度数が合いにくくなり、その度にひどい肩こりになってテモミンに通い、それでもダメならメガネの買い替え、という繰り返し。そんな悪循環を断つために、ついに決心しました。LASIKを受けよう、と。実はうちの弟も去年やっており、同期入局の男も奥さんと一緒に数年前にやったとのこと。そして最近同じ職場の先生も一人された人がいるのですが、皆、口を揃えて「やってよかった」と言っておられます。名だたるスポーツ選手や芸能人でも結構LASIK経験者がいるようですし。。で、昨日、術前検査を受けに行ったのですが、角膜の厚みも十分あり、LASIK適応に全く問題なし、と。さてさて世界がどうかわるか?またご報告いたします。

2011.12.17

コメント(2)

-

2011年の感染症

夏は手足口病が過去最高の流行を示し、秋からはマイコプラズマが過去最高の流行を示している本年。しかし、12月の半ばになっても、インフルエンザが全く出てきておらず(少なくとも僕が入っているいくつかの病院・診療所では)、胃腸炎もまだまだ流行しているとはいえないレベルです。そのせいか、最近、休日の外来勤務が非常に楽です。通常この季節は、インフルエンザか胃腸炎かのどちらかがブレイクしており、半日で100人近い患者さんを診なければならないことも珍しくないのに、昨日などは25人ほどしか来ませんでした。その分、年末年始あたりにしっぺ返しがやってくるのでしょうか?今年の年末年始は、年末はゆっくり自宅で過ごし、元旦からは連日の診療所勤務となっております。年越しの瞬間を病院・診療所以外で迎えるのは、ひょっとして医者になってから初めてかもしれません。ダウンタウンの「笑えない~」を観れるのが今から非常に楽しみです。

2011.12.12

コメント(4)

-

バリカン

いつぞやかの日記にも書きましたが、僕の所属している研究チームに10月から韓国人のポスドクの方が来られています。研究テーマとなる対象疾患が僕と同じなので、必然的に毎日のように相談を受けたり、discussionをしたりするのですが、当然会話はすべて英語です。おかげさまで、僕自身の英語力も日に日に上がっているような気がしております。そんな中、本日一緒にマウスへの移植実験を行ったのですが、その際、術前に毛ぞりをするための「バリカン」についての話題になりました。英語では”hair clipper”となるのですが、何でも韓国でもこの器械のことを"バリカン"と言うらしく、彼女自身は”バリカン”は日本語だと思っていた、と。すごく気になったので、早速ウィキペディアで調べてみました。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%B3その語源は長らく不明だったらしいですが、1883年(明治16年)にフランス駐在の外交官であった長田桂太郎によって日本に初めて持ち込まれた物が、フランスのBarriquand et Marre(バリカン・エ・マール製作所)製だったことにちなむと確認した、と。なるほど、要はフランス語なのですね。そして、その後にあった下記の記載を見て複雑な感情を抱いてしまいました。”旧日本領である韓国でも「バリカン」と呼ばれている。”

2011.12.08

コメント(3)

全1079件 (1079件中 1-50件目)

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 優待のレトルトカレーーーー

- (2025-11-26 21:30:11)

-

-

-

- 政治について

- 最近とても眠い🥱原因は政治系YouTub…

- (2025-11-26 18:51:12)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- ラスト5時間半額‼️ホールタルト フォ…

- (2025-11-26 12:00:05)

-