全422件 (422件中 1-50件目)

-

解体

渡された荷物を次の人に渡すのはお手の物 顔であったはずの部分を覆い隠す黒い影この世界の住人のわずか数パーセントに過ぎないのか圧倒的多数を占めているのか彼らは思考を得意としない能動的であることを教育されなかった解体された言語を植え付けられ解体された言語で創造を夢見る解体された言語で不細工なモノをつくり解体された言語で挫折を感じ取る解体された言語で信じることをやめ解体された言語で解体し始める彼らは身を守る術を得たありったけの砂糖を煮詰めて妄想を肥らせたこの世に存在しないほど甘く濃いシロップを塗りたくったそして眼球備え付けのフィルターに貼り付け黒い影とした甘美な影に沈殿し「待つ」ことを至上としたそのあてつけが無自覚であったかどうかあまりにも正確であったことが災いした自己を他者を世界を解体の刃を向けるすべてのものを同じ刃で迎え撃つことに目覚め彼らは能動的に受動的であるようになれた解体された世界を解体された視野で見つめ解体された思考で解体された観念を抱く解体の刃で武装する彼らにとってこの世界を解体した世代は敵ではなかった全ては噛み合うことなく過去の世界は素通りされた自己増殖を繰り返す解体の波動解体と解体の核融合の生み出す果てしない力を使いこなせるかどうかは問題でなく加速する解体作用の中で自己が解体されるのをただ待っている分子結合を解かれ波動に呑まれる解体の世代

2024/05/02

コメント(0)

-

石の上で

仲間が死んだ山向こうの鉄の川ひいじいさんの頃からよく死者が出ると言われて私は行ったことがないが石の川底に鉄が流れているという夜の会議で報告されたそれは昔から好奇心旺盛だった幼馴染み頭から血を流して石の川底で平たくなっていたと鉄の中から顔を覗かせた私たちとは違う動物は一瞬目を閉じて気持ちの悪そうな顔をして黙祷を私たちのために造られたわけではないこの世の中で私たちは私たちでない動物の間をぬって顔色を伺い石の上で平たくなるめくらの鉄に踏み潰される

2024/05/01

コメント(0)

-

寿司と脅威

バルセロナに和食屋があった。パンやパスタが苦手なので、海外に出ると主食に困りっぱなしのわたしには、ひときわ輝いて見えた。仕事を終えてまだ開いてれば、入ってみよう。看板には「FUJIYAMA」の文字。そばに漢字でも表記されているが、よく見ると「富山山」と書いてある。ん、…ふじやまやま? ふやま、とやまやま?四股名?もしかしたら日本人の料理人が開いたのかとも思っていたが、これはこっちの人だな。日本で修行してきたのかな。その日は戻りが深夜になり、店は暗くなっていた。次にしよう。 ◆ ◆ ◆翌晩、仕事を切り上げ足早に向かった。トランクに詰めた冷たい粥は二日前に飲み干していた。温かい米さえあれば、味にもメニューにも贅沢は言わない。重いガラスの扉を開けると、照度を落とした落ち着いた店内に客はいない。黒髪の女性が奥から出てきた。「Hola」と言うわたしの発声がもごもごしていたせいか、返答があったかどうかよくわからない。日本人かとも思ったが、見るからに日本人な顔をしたわたしに話しかけてこないところから察するに、日本語の話者ではないのだろう。メニュー表を持ってきてくれた。おっ、寿司があるじゃないか。寿司の盛り合わせとおぼしき品と、みそ汁と思われる品を「ディスワン、エンドディスワンプリーズ」と言って注文した。女性は特に返答もせず、メニューを持って奥に戻っていった。女性が料理人だろうか。東洋人ふうなので中国の人かもしれない。15分ほどして、料理が運ばれてきた。 ◆ ◆ ◆平皿の上で、寿司は小さく正方形に整えられてかわいらしく並んでいた。サーモン、サーモン、サーモン、マグロ、マグロ、カッパ巻き、カッパ巻きの7貫だった。醤油はどこだろう、出し忘れかな、と見回したが、ソースが既にかけてあった。みそ汁は大きめの椀にたっぷり入っていて、れんげがついている。豆腐はとても小さく正方形に切られ、ねぎも入っていた。醤油、味噌、豆腐。どれもこちらのスーパーでは見たことがない。久々に味わって生き返るような心地でいたら、背後に視線を感じた。いや醤油は味わっていないのでソース、味噌、豆腐か。どうでもいいか。振り向くと先ほどの女性が奥からこちらを覗き込んでいた。客であるわたしからのご用命があるのかないのか気にかけてくれているのかもしれないが、何となく、なんだか、よく思われていないような感じもした。なんだろ。 ◆ ◆ ◆充電が完了したような気持ちで会計を済ませ、店を出てからしばらく考えた。おそらく中国の人がやっている店なのだろう。中心街から少し外れた、ホテルのそばのビルの一角で営まれている。こちらではほとんど目にしない和食で勝負する料理人とは。中心街ではピンチョスを出すバルやパエリア店はもちろん、中華料理も激戦区だ。和食は物珍しさで入ってくる客はいるだろうが、それほどニーズが高いとも思えない。ニッチなところでの勝負を選んだ料理人なのだろう。日本の料亭で修行、というような王道を歩めたかどうかもわからない。そんなところに見るからに日本人な客が入ってきたら、身構えるのが普通かもしれない。味の善し悪しなんかてんでわからぬバカ舌のわたしでも、和食に詳しい日本人に見えたかもしれない。和食評論家が息巻いて「どれ味見してやろう、我いざジャッジせんとす!」とついに乗り込んできたのだ、と。 ◆ ◆ ◆わたしが「うふ、寿司ってソースでも結構いけるもんですな」「みそ汁もうちょい温かくてもいいけど、味噌の香りがやっぱり落ち着くわ~」とか思いながら充電のように食を摂取していたあの40分ほどが、店の女性にとっては緊張を強いられた時間だったのかもしれない。料理をだす店で、詳しい人(権威)から料理が否定されてしまえば、生業の根幹が揺るがされることになる。実際はなんの権威もない一介のぼっち旅行者でも、見ただけではわからないわけだから、店から出ていくまでわたしは店にとって紛れもなく脅威だったわけだ。西欧の外れで顔を合わせた東洋人同士だが、極東の地政学とは逆の立場で脅威となっていた。もしかしたら極東でも脅威は逆ではないのかもしれない。どちらにせよ、こちらに一切の敵意がなくても提供者と客といういかんともしがたい力関係にあるなかで、解り合うには歯がゆい構図があったのでありました。

2024/04/17

コメント(0)

-

言語征服者

言語征服者のスイッチを入れる父言語征服者に見入る子父の顔は輪郭が途切れ途切れ言語征服者から知を得る言語征服者を見て笑う羨望に近い眼差しを向ける親子言語征服者のリモートコントローラーを奪い合う兄弟子の顔はのっぺらぼう前代未聞の標準化独自性を削ぎ取っていく鉋被支配と支配が逆転する食卓 ー詩集「idol」(2007年、私家版)より

2024/04/16

コメント(0)

-

猫はちびりながら

びちゃびちゃと汚らしい音わたしは不審に思い台所へ薄汚れた老猫と目が合う瞬間身構えふっ飛んで去る老猫他所の家に忍び込む老猫は腹を鳴らしながらわたしはうちの猫の居場所を守るためうちの猫と協同して非常線を張る足元に水滴点々と窓まで続いている雑巾でふき取るがうちの猫は匂いを気にしている窓を締め切る飯を放置しない発見すれば厳しく追い立てる老猫取締網強化月間を指定する家の周囲に巡らされた前線は一進一退を繰り返すうちの猫が外出するのを見計らって侵入する招かれざる客猫猫が狩りのみに長けたのは融通の利かない肉食性のため全ての行動原理が狩りに由来する習性そのものが逃げる者を捕えなければ餓えてしまう祖先の記憶を物語るそれ故に都会の猫は猫以外の特定の動物にあわせて作られた世界でその動物から食料を得る以外は少ない肉を 腐敗しカビのはえた肉を密集する仲間同士で奪い合わなければならなくなったここ数ヶ月うちの猫の居場所は度々荒らされ侵入者と出くわせば一戦交えなければならない日々が続いているわたしはうちの猫が傷つくのを怖れそれによって自分が傷つくのを怖れながら追い立てた老猫がどこか他所で飯にありつけているだろうかと気まぐれな感傷に浸るちびりながら逃げていく老猫ちびってでも漁りに来る老猫恐怖を凌ぐ空腹呑気で傲慢な飽食社会のお隣で猫社会のストレスは増殖し続けている都市空間で飢餓状態にある現代猫詩集「idol」(2007年、私家版)より

2024/04/15

コメント(0)

-

くびきのほころび

ある程度の社会経験や知識があると、知識や経験が足りない人がどこでどんなふうにつまずくか、分かることがある。そういった状況でどう動くかは、いくつかのパターンがあるように思う。まず無難な対応としては、あらかじめ知らせておくことだ。注意をうながし、実際に困難に直面する前に心の準備をしてもらう。無用な動揺を減らし、乗り越えるべきハードルを引き下げることにつながる。あるいは、知らせずに見守る。事前には知らせないが、困難に直面した際には助けに入る。困難をより自力で乗り越える実感を得やすいかもしれないが、一方で事前に知らされなかったことについて動揺があるだろう。そして3番目に、直面するのを待たずに意図的に困難を用意して、はめる。厳しさを思い知らせることによって、課題解決力を鍛えるという理屈だろう。上記の3パターンがあるとすれば、現在の社会状況から許されるのは最初の選択肢だけだ。モラルの観点からもそうだが、効率(コストパフォーマンス)の面からいっても他の選択肢より優れている。2番目は意地悪だし、3番目はハラスメントだ。潰れるやつは潰れる、という考えかたは人権感覚として古くて通用しないだけでなく、人材に溢れていて淘汰によって組織の競争力を高めていた高度成長期とは根本的に環境が違う現在においてまったく合理性をもたない。わたしは主に二十代の頃、2番目の対応も、3番目もされてきた。特に3番目は、先輩方も彼らの先輩にされてきたから後輩にも同じようにするのだ、という洗礼的な側面があったように思う。こういう行いが「アウト」とされるようになった時代の変化は、ハラスメントへの意識の向上はもちろんだが、そういったホモソーシャルのくびきみたいなものがほころんできたことのあらわれであるようにも思う。コミュニティの内側ではそういった「後輩のためを思って」という欺瞞に覆われたハラスメントがあったが、またコミュニティの外側の年配者からは、また違った(よりあからさまな)ハラスメントがあった。無視をする、揚げ足をとり突っかかってくる、目の前で批判しつつ周囲に賛同を促し孤立させようとするなど。不思議にもほとんど初対面の人にもそういった対応をされ、狼狽えたことは数えきれない。詩の世界にも議論を吹っ掛けてくる人や叩き潰そうとしてくる人はいた。同世代ならまだいい。力関係に無頓着だからハラスメントが成立してしまう。初対面の人に意地悪をするのはなぜだろうか。わたしの何が彼らの嗜虐意欲を駆り立てたのか。そんな人たちと継続的に関わることなどほとんどないから、だいたいの場合、加害者に問いただすことも難しい。通り魔に遭ったようなものだ。少ない手がかりから想像するに、わたしの顔や表情、雰囲気、話し方などで判断したとしか思えない。「男のくせに男らしくしない、する気がないやつに制裁を加えた」ということだろう。戦わないやつは排除して当然、という、これもホモソーシャルのおきてみたいなものだ。滅びればいい。そんなチキンレースに乗るつもりはない。そういうようなあれこれがあって、わたしはジェンダー規範は徹底的に破壊しつくすべきだと考えるにいたった。

2024/04/14

コメント(0)

-

社会を変革する

昨年、広く知られることになったワードに「売掛金」というのがある。朝日新聞にこういう記事がでている。売掛金で女性客に売春強要容疑、歌舞伎町のホスト逮捕 GPSで監視:朝日新聞デジタル警察が強要容疑で元ホストを逮捕している。容疑者は歌舞伎町のホストクラブでホストをしていた当時、店の飲食代金を滞納した女性に、売春のための客待ちをさせた疑いがあるという。記事には、女性には当時、店側との間に21万円の売掛金があった、とある。売掛金は店の飲食代をホストが立て替え、事後に請求するものだが、そもそも払えずに立て替えられた金額なので、それが積み重なるとさらに払えない。客の「推しをトップにしたい」という気持ちにつけこんで高額な売掛金を抱えさせるホストがいる。「ホストたるもの、女の腎臓1個や2個捌けんでどうする」という台詞は漫画「星屑の王子様」(茅原クレセ、小学館)にでてくる。星屑の王子様(1):楽天BOOKSコメディとして読ませるが、実際のホストクラブで行われているであろうことを考えると笑えない要素も多い。街を歩く女性の容姿を単純にジャッジする男たちと違い、どれだけ稼げそう(貢がせられそう)か金額をジャッジし合うホストたちを「ルッキズムとミソジニーの成れの果て」と突っ込む女性キャラクターがでてくるように、作者は突き放して描いている。創作物は作者の意見表明ではないので非倫理的な描き方をしようが作者の勝手ではあるのだが、社会の趨勢に照らした倫理観を備えた描きぶりで幅広い読者層に対応している。一方で、搾取される側の視点から描いたエピソードがある漫画には「明日、私は誰かのカノジョ」(をのひなお、小学館)がある。明日、私は誰かのカノジョ(1):楽天被害にあう側の事情も人それぞれで複雑だが、さまざまな境遇にある人たちにあわせて、それだけバリエーション豊かな落とし穴が用意されているということなのだろう。搾取する側が組織化し、より狡猾になっていくのは資本主義社会のなかで自然な成り行きだろう。一方で、搾取される側だって何も考えていないわけではない。搾取されていることに気づいても、依存してしまえば抜け出すことは容易でない。ここで構造的な問題を認識するとしたら、非対称な力関係なのだと思う。一介の客と組織という構図であり、競わせられる一人一人の女性と男性の集団という構図でもある。言わずもがなだが、昨年こういう問題に焦点が当たった背景に「頂き女子」の事件がある。男性から金銭を騙しとる詐欺マニュアルを作成、販売した女性が逮捕された事件だが、女性が得た利益は全てホストクラブに巻き上げられていた。事件を機に社会問題が明るみにでても、社会の変革につながるかどうかはさまざまな要因に左右される。この事件も、ひと昔前なら単なる詐欺事件として終わっていたかもしれない。「ひどい女がいたものだ」と。しかし今回は、警察が昨年暮れから東京だけでなく全国のホストクラブに立ち入り、売掛金関連での摘発も相次いでいる。表面的な摘発でお茶を濁すのではなく、問題の根を掘り起こそうという動きがある。背景にはさまざまな要因があるのだと思うが、報道が加熱したこと、詐欺事件の裁判で被告が「歌舞伎町を浄化してほしい」と陳述するなど「ホス狂い」に焦点が当たる材料がそろったこと、そして国会で取りざたされたことも大きいと思う。質問主意書(回答)主に塩村文夏参院議員が本会議や委員会で質疑に立っており、若年女性をターゲットとしたビジネスモデルについて岸田文雄首相から「当然、対策していかねばならない」との答弁も引き出している。政治の力、政治家の力について考えさせられる仕事だ。安倍晋三元首相襲撃事件のあとに弔い合戦一色になることを懸念したが、安倍氏の功罪の検証、宗教被害の救済に焦点があたるなどした経緯もそうだが、日本の社会にはまだ変革への渇望のようなものが生きているように思えた。1990年代の冷めた時代に思春期を過ごし、諦めが基底にあるような人格形成を余儀なくされたわたしのような人間からすると、ひとすじの希望が見えるような経緯だった。

2024/04/09

コメント(0)

-

中二病という理由

詩は難しい。いくら読んでも眺めても、つまんでひっくり返してみても、てんで意味がわからない。でもそれでいい。眼前に確かに存在しているものの意味するところが皆目不明であるということは、非常に不愉快な状態である。己が馬鹿で阿呆で無知蒙昧であることが、間抜けにも衆目にさらされているような心持ちになってきて、まさに耐えがたい。誰にでもばれたくないことはあるのだ。ただ読むうえで(生きるうえでも)大切なのは、わからないということ自体であると思う。わからないということを自覚している状態、といったほうがいいかもしれない。耐えがたいが、耐えるしかないのだ。なぜなら生きることや暮らし、人間そのもの、社会が、この世が、そうだからだ。わからないことだらけ、どだいわからないことが土台になっていてその上にさらにわからないことが積み重なって構成されているのが人間であり、社会である。不明を不明のまま、わかったふりをしないことが、人が己や他者、社会に向き合ううえで賢明な態度なのではないだろうか。詩は人間を、社会をうつしだすものだから、より素直に(厳密に?)書こうとすればするほど不明の度合いが増すのかもしれない。どだい不明なのだから、解釈は多様どころか無限である。読み手との共同作用でイメージの無限の広がりを生む、言葉の力を無限に発揮する可能性を秘めているのが詩なのだろうとも思う。読む側は多様な解釈を許容する表現に甘えて勝手な解釈を重ねることができるわけだが、これはあくまで読み手の内側から広がる解釈にすぎないのであって、書き手の意図や内面を理解する行為ではない(一部通じてはいるが、そのものではない)ということだ。だから解釈によって書き手のことを理解した気になるのは錯覚だし、書き手にとっても読んだ人が理解してくれることを期待するのは危険なこと(じぶんの創作にとっても、生にとっても)であると思う。したがって、わたしが毎年選考直後に書いている距離感のバグったべたべたな講評は、もれなく理解からはほど遠いものであるし、手前勝手な解釈の一片でしかない。すなわち中二病であるということだ。

2024/04/08

コメント(0)

-

素材に寄りかからない

過ぎ去ったびぶりお文学賞の話に拘泥して申し訳ない限りではありますが、今回の正賞に選出されたのは二藤さんという方の「うたたね」という作品だ。時の流れの残酷さは、誰もが日々を生きるうえで感じるであろうことだ。もしもそれを乗り越えうる何かが作品を通して浮かび上がることがあるのであれば、それは多くの読み手にとって希望となる可能性を秘めている。異なる時間が交差するところから、普遍的ななにかが姿をあらわすのかもしれない。暮らしに追われれば追われるほど、見えなくなるものが恐らくある。そこに注意深く目を凝らせば、時に押し流されるままの身体や生命の鎖から解放されるための光は、ひとびとにさしてくるのだろうか。そのような希望について考えさせられる詩だ。身体という牢獄、時間という檻から解放されることがあり得るのか、という問いは、人類の普遍的なテーマである。話は逸れるようで逸れないのだか、むかしある文学賞の選考に関して、わたしが関与して選出された作品に対し「素材に寄りかかった作品を選んでしまっている」という趣旨の指摘を受けたことがある。指摘した方の評価基準は明確でぶれがなく、わたしはいたらなさを痛感した。病を受容し生を見つめることの困難さに触れた作品だったが、その指摘を受けて読み直すと確かに叙事的でありながら感傷的な側面を残し、作品としての洗練という観点では物足りなさがあったように思えた。つまり病に直面した事実、創作の題材としては第一級の「素材」を拠り所にしていたのだ。素材に独自性があれば、そこに淡い感傷を添えただけでもある程度の読み応えがでてしまうことがある。一介の読み手として絶対評価で作品を高く評価するのは勝手だが、文学賞の選考となるとそれだけではいけない。逃れられない相対評価のなかで、その年の他の応募作の中に真に見いだすべき詩があったのではないか。その後、いつまでも詰問され続けることになる。だからそれ以降、病など特異な境遇、生における独自の事実に根差した「素材」そのものが魅力的な作品に出合ったとき、いったん立ち止まる(引きで見つめ直してみる)ようにしている。今回の「うたたね」は、まさにその過程をふんだうえで、わたしがこれらの作品群に魅せられた背景に、普遍的な問いに迫る力強さが備わっているからだろうと考えるにいたった。応募作と闘うと神経が昂るので、数カ月ぐらい冷静になるのが難しい(だからわたしの講評はいつも中二病まるだしである)のだが、そのなかで判断を派手に誤ることのないよう、できる限り心掛けているのだ。未熟な書き手なりに、いちおう精一杯頑張っているのだ。

2024/04/06

コメント(0)

-

3篇よむ、のちょうどよさ

びぶりお文学賞の選考を終えた。選考を終えたどころか、既に主催者から結果が公にされており、さらに表彰式もとっくに終わっていて、果ては年度までかわりはてている。第17回びぶりお文学賞の結果生活能力の欠乏ゆえに日々のあれこれにたえず追い回されてグッダグダに疲れはてバッサバサに枯れはてバッタバタと死にはてている常時虫の息人間なので、毎年顔を出してきた表彰式にことしは参加できず、痛恨の極み。突然ですが、未発表作品を対象とした文学賞の選考会のもちかたとして、作者名を伏せる、というのがある。選考にあたる側からしたら、詩集賞などであれば伏せようがないけれども、伏せられるものなら伏せていただけたほうがありがたい。世間さまからのノイズ(おお怖((( ;゚Д゚))))を避けることができるのはもちろん、選考じたいのノイズになりうる要素も消してもらえるありかたであると思う。選考を終えて作者名が明かされて驚いたこともある。ただ、同一の作者から複数の応募があった場合は、作者が同一の作品はひとまとまりにしてもらえている。これは同じ人の作品を複数選んでしまわないようにという運営上の都合でもあるのだろうが、作品を読む上でも理解の助けになっている。今回、応募がかなり少なかったのだが、読み応えがずどんと来て殺す気ですかと感じたのは全員が複数作を応募しており、それぞれ独自の世界観が確立されていたからだと感じる。誰でもなにか読むときには心に引っかかるセンサーみたいなのがあるのだと思うが、わたしが選考で読む場合のそれの一つに、作品のストックがありそう=内的な動機付けが強そう、というのがある。それは1作品で感じることができる場合もあるが、連作を読むことができれば判断を助けてもらえる。また、言わずもがなだが一つの作品で感じた印象が、連作を再読してがらりと変わることがある。つっかえていたところが必然だと思えるようになったりする。逆に、連作を見渡すことで物足りないところに気づいてしまうこともある。じぶんの作品もこのように見られているのだろうなとは思うが、それはおいといて、「3篇よむ」(びぶりおは1人3篇までと決められている)という読み方のちょうどよさを今回、実感した。入選作を多くの人に読んでほしいし、できれば入選作以外の作品もなんらかの形で公開され、人の目に触れてほしいと思っている。

2024/04/05

コメント(0)

-

沖縄出身選手のこれまで

4月15日時点、沖縄出身選手の成績をまとめてみた。今季、沖縄出身選手は阪神以外の11球団に在籍する。投手で活躍しているのは、中日の又吉が4月8日の開幕6戦目(DeNA戦)、6回に2番手で登板。3回無失点の好救援でチームの開幕からの連敗を5で止める勝利投手になった。14日にはプロ初先発し、8回2失点の力投。味方が9回にサヨナラ負けしたが、先発の役割を果たした。これまで中継ぎでは150キロ近い速球とスライダーを武器に三振を奪うスタイルだった。しかし低めに丁寧に制球し、打たせて取る投球で相手打線を手玉に取った。チーム事情で先発転向したようだが、今後に大いに期待したい。巨人の宮国は2軍スタートだったが、完封を含め2連勝して昇格。14日の中日戦では延長12回に4番手として登板したが、サヨナラ負けで敗戦投手になった。しかし中継ぎが打たれれば翌日、汚名返上のチャンスを与えるのが采配の定石。15日にはリードした展開で3番手として登板し、1回を無失点に抑えた。ロッテの大嶺祐太は5日の日ハム戦、中継ぎで今季初勝利。ソフトバンクの嘉弥真もここまで7試合に登板し、自責点0と安定している。野手ではオリックスの大城が11日のロッテ戦で8番に入り、今期初安打を含む2安打2打点の活躍。チームの大勝に貢献している。【広島】オスカル 登板なし【巨人】(投)宮國 3試合 防4.91 0勝1敗0S0H 3回2/3 2奪三振(投)與那原 登板なし【横浜】(投)福地 登板なし(投)平良 登板なし(投)国吉 登板なし(捕)嶺井 1試合 率―― 0本0打点 0盗塁 0安打 0犠打【阪神】在籍なし【ヤクルト】(投)ジュリアス 登板なし(外)比屋根 3試合 率.200 0本0打点 0盗塁 1安打 0犠打【中日】(投)又吉 4試合 防1.13 1勝0敗0S1H 16回 7奪三振【日本ハム】(投)上原 登板なし(投)屋宜 登板なし(投)高良 登板なし【ソフトバンク】(投)東浜 2試合 防5.56 0勝1敗0S0H 11回1/3 12奪三振(投)嘉弥真 7試合 防0.00 0勝0敗0S0H 6回 8奪三振(投)島袋 登板なし【ロッテ】(投)大嶺祐 3試合 防3.60 1勝0敗0S0H 5回 5奪三振(内)大嶺翔 7試合 率.211 0本1打点 0盗塁 4安打 3犠打(外)伊志嶺 9試合 率.167 0本1打点 0盗塁 4安打 0犠打【西武】(投)多和田 2試合 防11.57 0勝1敗0S0H 7回 4奪三振 (投)国場 登板なし(内)山川 3試合 率.125 0本0打点 0盗塁 1安打 0犠打【楽天】(捕)伊志嶺 2試合 率.000 0本0打点 0盗塁 0安打 0犠打【オリックス】(投)比嘉 登板なし(内)大城 5試合 率.250 0本3打点 0盗塁 4安打 1犠打冒頭の写真は、全然関係のない、那覇市首里近郊。・・・

2017/04/15

コメント(0)

-

海原を夢想する(上)

座談会 ―海原を夢想する―アンソロジー「アクアリウム」を読む(上)宮城隆尋 アンソロジー「アクアリウム」を昨年7月に発行した。どうか。とら基地 どうか、といわれても。昨日は阪神、負けたからな。貧打がもう重症!絵斑69 ねえ聞いてよ! MUCCのコンサート、行ったら終わってたのよ! ひどいと思わない? 厳密に言うとアンコールだけ聞けたの。こんな日に限って残業が終わんないのよ。まったく、いくら払ったと思ってんの! 聞いてる?宮城 お前ら話きけよ!とら 聞いてるよ。崇高な目的のもとにお編まれになったんだろ。いちおう読みはした。絵斑 ビジュアル系好きの視点から言えば、やっぱり星之亜理さんかしら。宮城 えっ、そうなの? そっちとつながるの。とら 俺はよく分からんな。ライトリリック、本当かよ、みたいな。重くね?絵斑 この読みづらさがたまんないわ。重くはないでしょ。いい空気つくってる。宮城 言葉そのものが手段であって、絵画的に詩を書いている人なのかも知れないと思った。静かな図書館が思い浮かぶような作風というか。絵斑 よくわかんない感想ね。やっぱ眼帯少女でしょ。たまらん! それでいて包帯とか血のにじんだ手首とか、出てこないのがまたいいわね。宮城 だからそっちとは方向性が違うんじゃないか。ちなみにこの人は沖縄国際大学文芸部で活動してる学生さん。松原敏夫さんの個人誌「アブ」なんかにも誘われて原稿出してる。独特の作風を確立してるよね。とら基地はどこら辺がわからんの?とら どこら辺がって言われても。全部だな。使われてる言葉の意味が分かる人には分かるのかもしらんね。小難しいのはちょっと。マンガで説明して、みたいな(笑)。宮城 マンガは言い過ぎだろ。でも確かに、難解な語彙を使っているのは読者を選ぶ。全てを理解しようとしなくとも、空気を感じればいいのでは。絵斑 そうよ空気よ、大事なのは。世界観ってやつ? 眼帯少女が座ってる図書館!宮城 ビジュアル系的に、ほかにも目に留まった作品はある?絵斑 やっぱ西原裕美さんね。〈お友達がしんでるよ〉。ゾクゾクする!宮城 「円周率」。限りなく続くはずの円周率を3.14で切り捨ててしまう乱暴さを、血なまぐさい情景で表現してる。学校の授業でふと反発するような感覚を、こんな鮮烈な情景の詩にしてしまえる。繊細な感性を感じるね。絵斑 繊細なんてもんじゃないでしょ。この子はきっとあんたより強いわよ。宮城 あと編集者としてこの場を借りてお詫びすると、〈3.1459〉とあるのは〈3.14159〉の誤り。意図があって実際の数値と違っているのではありません。絵斑 あっそう。とら 「夢」の〈なぜだか雫が止まらない〉ってのは、やっぱり涙なのか。宮城 そうかもね。〈あくび〉だしね。〈この世界は世界じゃない〉から〈私はずっとここにいない〉と終わるのは絶妙の着地だと思う。ちなみに西原さんはおきなわ文学賞の二席、神のバトン賞を受賞している書き手。現代詩手帖の投稿欄にも掲載されたらしい。第1詩集「私でないもの」を昨年6月に発行している。絵斑 新聞に、三角みづ紀の詩集について文章を書いてたわね。とら こっちはそんなに難しくなかったな。深いと思う。よくわからんけど。阪神でいえば能見か、鳥谷って感じ。少なくとも金本や新井ではないな。宮城 全然わからん(笑)。派手ではなくとも本格派ってこと? 勝負強いとか?とら そんな感じ。それでいてポーカーフェイスみたいな。当然です、エースですから、みたいな。キャプテンですから、みたいな。宮城 それは頼りになるな(笑)。とにかくこの作品に関しては空気を感じられたわけね。絵斑 あとはね、〈笑っていたら君がもげてた〉。PlasticTreeかと思った。宮城 阿莉さんの「我侭」。女性なんだけど、言われてみれば少年の回想、自己批判のようにも受け取れる。ビジュアル系の中でも特異な詞世界を持ったバンドだけど、阿莉さんもそれに負けない特異な世界観を見せている。おきなわ文学賞で入賞、俳句の分野で学生時代から全国の舞台に挑んでいる書き手。言語センスを感じる。絵斑 でも有村竜太朗なら〈君を丸飲みにしたいんだ〉とは言わないか。〈背中合わせの体温〉は魅力的な言い回しだけどね。断定で終わるのは好きじゃないけど、その強い感じの方がこの詩の中身には合ってるのかも。とら こっちはまたよく分からん。星之さんほどじゃないけど。詩が1個だけだからな。この人のをほかにも読んでみたら分かりそうな感じはある。強い感じって言われると、確かにそうかもな。宮城 〈君〉に怒りを向けたいと書くけど、やっぱり自分に向いている批判だと思う。自己を対象化する過程で、批判的な視線を向けることは大切なことだと思う。〈君〉とのすれ違いを描くことを通し、自己批判を展開している。言葉の選び方、運び方は流ちょうなようにも見えるけど、木訥な感じもある。描こうとする対象とまっすぐに向き合おうとしているのが伝わる感じ。とら基地は誰推しなの?とら どっちかっていうと小室不比等さんだな。宮城 「夏恋どーい」? 祭りの夜の高ぶりを描いてる。とら それもまあいいんだけど、っていうか俺のイメージどんな?(笑)。「寂しい会話」だろやっぱ。〈暗証番号を忘れて〉ってあるけど、忘れたって言ってるだけっていうか、「鍵はドブに捨てました」系じゃね? とぼけてるよな。宮城 クヮッチーが運ばれてくる前のテーブルが〈ひんやりしていた〉というのがいいね。とら 〈ウチナーンチュよ〉って語りかける系の書き方はあんまり好きじゃないけど、そういう感じの会話に入りたくないのってわかるよな。不毛だからな。絵斑 〈きれい好きな恋人〉が最後に捨てたのが〈僕の顔〉ってのがいいわね。宮城 「潔癖症」。ぞっとする。自分の顔を汚いものだと思われていた、裏返すと自分自身がそう思っていたということに気付いた、ということかも知れない。人の心は人相に表れるものだから、顔は心を映すと考えるとさらに恐ろしい。とら 「革命の街」はコザ騒動のことか。〈Yナンバー〉とか出てくるけど。宮城 そうだろう。ただ死体が出てくるところに飛躍がある。ゲート内の〈神域〉に火を放てと煽るのは痛快だね。小室さんは短歌の世界でやってきた人。おきなわ文学賞では詩部門でも入賞している。絵斑 あたしそろそろオフ会あるんだけど。とら そういえば俺も昨日の試合、録画したやつ見とかないと今日の試合が始まってしまうな。宮城 じゃあ今とりあげた作者以外は次回ってことで。よろしく。宮城隆尋(みやぎ・たかひろ)1980年生まれ。沖縄県出身、在住。1999年、詩集「盲目」で第22回山之口貘賞。詩集に「自画像」「idol」「ゆいまーるツアー」とら基地(とらきち)1981年生まれ。沖縄県在住。1992年の亀・新コンビによるフィーバーを機に阪神タイガースのファンになる。以来11年間、優勝を願いながらもストーブリーグを楽しみに待つ悪しき習慣が身に染みついている。詩は書かない。読む機会も普段はない。絵斑69(えまだら・ろっく)1982年生まれ。沖縄県出身。1990年代からビジュアル系ロックバンドを聞きまくる。最近のV系も気になるが、80年代後半から90年代のバンドが心のよりどころ。 ―「あいすまん」再復刊1号(2012年)より転載・・・

2017/03/22

コメント(0)

-

真っ黒なにおい

押見修造「ハピネス」(講談社)既刊5巻4巻までを読んだ。誠が連れてきた勇樹を、ノラが殴り回し、拒絶する場面。「こいつは真っ黒なにおいがする。マコトはこいつといると破滅する」とノラは言う。さまざまな局面で「逃げる」という選択肢が存在する人と、存在しない人がいる。たやすく逃げるかどうかは、自己肯定感の低さ、普段から抱えている不能感の大きさのためかもしれない。そこで、一人で逃げるのならまだいいが、精神の安定のために、仲間を得ようとする場合がある。いちど「仲間」と認識したら、その人のことをずっと自分と同一視し、自分と同じ道を歩み続けないと「裏切り」と認識する。そういう人はどうしようもなく自分の身を滅ぼすだけでなく、他人を道連れにして破滅していくのだろうと思う。人格形成の重要な幼少期から、たえず自分ではどうしようもない大きな力に翻弄され続けた人の特徴かもしれない。たとえ自分が大きな力を手にしたとしても、その力に翻弄されてしまい、他人を巻き添えにして自分の身を滅ぼす。そんな姿を描いているのが、どうしようもなくリアルだと思った。とても悲しい。・・・

2017/03/21

コメント(0)

-

詩歌と音の

日本現代詩歌文学館の2017年度常設展「詩歌と音のプリズム」が始まった。図録には、沖縄から川柳作家、大田かつらさんの川柳が掲載されている。わたしの詩もあるのだが、それはどうでもいい。大田かつらさんの作品は「娘の悲鳴マッハの音に潰される」。色紙に直筆の、力強い作品だ。作者のことばには、こうある。昨年4月、米軍基地関係者によって、20歳の若い女性の命が絶たれました。70年余り経ってもこの許しがたい人権侵害が続く現実に、一人の母親として哀しみの怒りが、心に刻み込まれ鎮まらない。(抜粋)常設展は来年3月18日まで。同文学館は岩手県北上市にある。わたしは一瞬だけ、行ったことがある。日本現代詩歌文学館ちなみに、日本現代詩歌文学館振興会などが主催する第32回詩歌文学館賞の結果も発表されている。受賞者は以下とのことだ。詩 来住野(きしの)恵子氏の『ようこそ』(思潮社)短歌 波汐國芳氏の『警鐘』(角川文化振興財団)俳句 後藤比奈夫氏の『白寿』(ふらんす堂)贈賞式は5月27日、同文学館で開かれる。・・・

2017/03/20

コメント(0)

-

島は懐妊する

あしゃぎ「祭りの日、島は懐妊する」宮城松隆さんが表現社の現代詩人精選文庫(百巻シリーズ)の一巻として詩集を出版した。宮城さんは、これまでに「島幻想」「宛先不明」と二冊の詩集を出しているが、今回まとめた「宮城松隆詩集」には、未刊の作品を含め、三十一編の詩が収められている。この中で「夏の祝祭」は「太古の風が吹いている 神が風に乗って島を包む ニライカナイは 海の彼方の幻想郷 うまし国があると 島は望景し祈りを捧げる」と、神歌とともに熱気があふれる祭場へと誘う。夏を彩る海神(ウンガミ)祭り、「海が満ち 潮が溢(あふ)れるように 人々の心も歓喜に充ちている」。豊漁祈願祭、ハーリー祝祭など祭りのイメージをふくらませながら、各連を「この日 島は懐妊する」「この日 島は膨らんでいく」「この日 島は明日へのいのちを産み落とす」と締め、島の豊穣への熱狂をうたう。「夏の花」の「アカバナーは 心の彩り歴史の彩り 沖縄の色」という表現も美しい。「琉球新報」1995年4月14日文化面(抜粋)「あしゃぎ」は文化面の人物紹介のコーナーだ。「一巻として」とあるが、第一巻という意味ではなく「そのうちの一巻」という意味のようだ。実際は、表現社の現代詩人精選文庫の第61巻。琉球新報の同じ年の10月13日の読書面には書評が出ていて、神谷毅氏が執筆している。〈戦後二歳になる彼の前には、敗戦の焦土と黒焦げの人間の心が十分に彼の脳裏を染めている。どこに居ても命と時を紡ぐ心は和むことはない。「樹海を渡る」に「人の世の深さにも似て/この世に生を紡ぐ深さを思う」「太陽を求める心に/この世の暗さを思う/森は悠久を呼吸する/岩も土も/生きとし生けるもの/総てが森のいのち」自然との同化。彼はそこに命の尊さを再認識する。屋久島であったり、玉辻山であったり、そこには常に動植物が顔を出す〉とある。詩の背景にある、詩人の実像に迫った、いい書評だと思う。・・・

2017/03/19

コメント(0)

-

真実の帆

かんたんに国を売る国暑気中り青空に慟哭の穴自決壕血しぶきの証言者曼珠沙華 ―金城けい火だるまの地球がよぎる天の河ゴキブリが鉄骨かじる核の春ストロンチウム白鳥座の骨が透く ―野ざらし延男天荒俳句会が4年ごとにまとめている合同句集。第七集「真実の帆」。この間に詠まれた会員の秀句を集めた作品集だ。同時に、会の4年間の活動の記録でもある。巻頭には台湾や県内各地での吟行の様子を収めた写真群。その何とも楽しそうなところが、この合同句集の、天候俳句会のいいところだと思う。そして、それこそがこの会の活動が充実している理由だと思う。ちなみに表紙は山城道さんの作品。北谷町出身でカナダ・ケベックのコンコーディア大学卒、海外や沖縄でアート活動している。・・・

2017/03/18

コメント(0)

-

宇宙をつなぐ

俳句同人誌「天荒」56号ことし1月発行、天荒俳句会の句誌。2016年6月の「天荒秀句鑑賞」は野ざらし延男氏。翁長園子氏の「清明祭宇宙丸ごと呼び込む日」に対して〈時には三味線を奏で、舞踊を披瀝し、冥界と交流する。清明祭は天国へのメッセージであり、生者と死者との魂の交信の場でもある。さながら「宇宙丸ごと呼び込む日」の様相を呈するのである〉とある。何百年も前から生活に根付く風習の場面と、宇宙をつなぐ。17文字の短い韻文から、イメージの広がりは果てしない。天荒俳句会の作風、特長が良く出ている句だと思う。・・・

2017/03/17

コメント(0)

-

艦砲ぬ

空を激しく飛び交うグラマン戦闘機の機銃掃射で母の温かい腕に抱かれて死にゆく自分を知らず死んだ仲間母の背中におぶされたまま母と一緒に死の悲しみも知らず死んだ仲間母の乳首を含んだまま一瞬の閃光に命を果てた仲間家族と一緒に逝った仲間もいましたいくつものガマの中から聞こえた母たちの悲痛な歌狂いいくつもの避難墓の庭で見えた母達の踊り狂いあれは一体 何だったのでしょうか ―池原正一「艦砲ぬ喰ぇ残さー」(抜粋)「縄」第32号が届いた。発行は昨年12月25日。池原正一さんの追悼特集が組まれている。わたしは面識がないが、池原さんは昨年10月11日、71歳で亡くなったとのことだ。芝憲子さんが追悼文を寄せている。池原さんは「縄」の5号(1984年)から参加され、5号には「二十年生の記憶」「海人の島」「ブート無常」の3作品を出され眞렃チア。「僕は洞穴(ガマ)の中で生まれた」という最初の詩は、1年下のほぼ同年代の私にはショックで、よく覚えています。(略)出版された詩集は『道化の祈り』(1982年)、『怨(おん)の記憶』(1985年)、『道化の囁き』(2013年)、『いりむてぃ想い』(2014年)、『愚者の詩(うた)』があり(略)(略)池原さんは書道にも優れ、「縄」という文字を書いていただき、6号から現在の32号まで、表紙にその文字を使わせていただいています。あの頃の池原さんは中学の国語の先生でしたが、後年、教頭や校長になられたそうで、退職時は沖縄市の小学校の校長先生だったそうです。29号で再参加された時はなつかしく、私もお電話したのですが、ちょうど入院中でお話しできませんでした。15年ぐらいお話もしないまま逝かれてしまいました。 ―芝憲子「追悼 池原さんご冥福をお祈りします」・・・

2017/03/16

コメント(0)

-

奇跡の人

「奇跡の人」。脚本は岡田惠和氏。せりふにおっさん臭さがあってイマイチ入り込めない面もあったが、救いがあるのがいいところだ。主人公・一択にけんかでは勝ったが本質的に負けたことを悟った正志を、大家さんたちが手当てしてあげていた場面にほっとした。あそこは自分の限界、世界への絶望を乗り越えられず、いちど捨てた妻子のことを忘れることができない正志が、本質的な敗北を突きつけられた場面だ。現実には、そこで救いの手をさしのべる者がいなかったり、救いになり得たものにすがることができず、死の淵に立たされることもあるだろう。もしドラマがそんな展開になっていれば、文学作品としての深まりは出たと思うが、エンターテインメントとしては波紋を呼ぶものになったと思う。ドラマのナレーションでは「バカが世界を変える」というふうな言葉が何度も出たが、絶望を乗り越える、希望の力強さが描かれていた。このドラマは昨年暮れ、文化庁から表彰されていたらしい。銀杏・峯田和伸主演『奇跡の人』文化庁芸術祭テレビ・ドラマ部門大賞受賞 ・・・

2017/03/15

コメント(0)

-

構造化した何か

福島。6年たっても変わらない、避難者への心ない言葉。顕在化した暴力から何を見るか。電力の供給地と消費地が違うことをどう考えるかということに通じると思う。詩によって何かを見いだしていこう、刻みつけていこうとする営みは尊いと思う。震災直後から詩を発信、和合亮一さん7年目の思い(日刊スポーツ)ちなみに、写真はまったく関係のない、休日の国際通り。・・・

2017/03/14

コメント(0)

-

永い宿題

旅だった友のこと/石川為丸 「―への旅」という何か目的を持つ旅は、往々にして外れてしまい、失敗しがちなものである。それに対して「―からの旅」という何かをふっ切るような旅は、大抵うまくいくものだ。もつれた愛からの旅。展望の見えない闘争からの旅。それらは、「関係」から、さっぱりと切れてしまうことを意味する。 「わたしたちの/うちの一人は/留学のために/羽田をたった/ばかりで/もう一人は/72年の2月の/暗い山で/道にまよった」(樹村みのり「贈り物」)。昔語りで恐縮ではあるが、こんなふうに表現されているように、総じて1970年代初頭の旅は、失敗ばかりの「―への旅」であった。中でも「暗い山で/道にまよった」者たちは無残な結果を残した。その頃、私の友人Kは「―からの旅」として、インドあたりを放浪していた。彼が「暗い山」から救出しようとしていた同級生(女性)の「暗い山」での暗い「死」を知った直後のことである。重苦しい関係の一切を断ち切る旅、すなわちそれは「―からの旅」であったはずだ。 だが、その旅は、彼にとっては失敗だったようだ。数年後に帰国した彼は、鉄路から小さな谷川へ永遠にジャンプしてしまったのだから。彼の旅は、結局、悲しい「―への旅」だった。 その時、彼は最低料金で行ける区間の切符を、手にしていたそうである。これが、残された私たちへの、永い宿題となってしまった。それは、私たちが「夢を/抱いたまま/この世界に/つなぎとめられて/いきねばならない/ことへの切符/だった」(同上)に違いない。 ―石川為丸「旅だった友のこと」(琉球新報「落ち穂」1997年3月28日文化面、抜粋) その暗い山道の深さは、おそらくわたしには想像もできないものなのだろう。 「永い宿題」に、正対して取り組み続けていたのだと思う。 石川為丸さんは、2014年11月に亡くなった。・・・

2017/03/13

コメント(0)

-

暴力の構造化と餃子

ギョウザと詩/石川為丸 夜中にこんなのを食べていると、ふと岩田宏さんの「住所とギョウザ」という詩を思い出したりします。いい詩なので紹介しておきましょう。 「ほそい目で はずかしそうに笑うから/おれはリイ君が好きだった/リイ君おれが好きだったか/夕日が消えたたそがれのなかで/おれたちは凧や帆前船や/雪の降らない南洋のはなしした」 このような、少年同士のなごやかな友情も、あえなくこわされてしまいます。そこにやってきた「みんな」の「くさい くさい 朝鮮 くさい」という「集団による言葉の暴力」がリイ君に浴びせられたからです。悲しいことに、「おれ」はすぐリイ君から離れて、彼らと同じことを「口ぱくぱくさせて叫ぶふり」をしてしまうのです。 リイ君の悲しげな顔が思い浮かぶようですね。先ほどまで仲良くしていたはずの友達が、あちら側へ行って、消極的にではあるにせよ、彼らのいじめに荷担してしまったということなのですから。そのとき、「口ぱくぱく」などではなく、別のきっぱりとした言葉を発することができなかったことが、生涯にわたる悔恨として「おれ」の心に残ってしまうのです。詩の最終連は次のように書かれています。 「今、それを思い出すたびに/おれは一皿五十円の/よなかのギョウザ屋に駆けこんで/なるたけいっぱいニンニク詰めてもらって/たべちまうんだ/二皿でも三皿でも/二皿でも三皿でも!」 結局、やさしい心の持ち主は、悲しい思いをすることが多いようです。まるで、自己処罰をするみたいに「なるたけいっぱいニンニク詰めてもらって」食べる夜中のギョウザは、いったいどんな味がするのでしょう。もういいではないか、と言ってあげたくなりますね。 ―石川為丸「ギョウザと詩」(琉球新報「落ち穂」1997年1月17日文化面、抜粋) たえず暴力にさらされ、敗北を強いられ続ける人たちがいる。 不条理を減らして行くには、根本的には虐げる者が行いを改める必要があるが、虐げている者に虐げているという自覚がないことがある。 秩序が守られるために不条理が役割を持ち、構造化された状況では、虐げる人々の中にいる、虐げられている側に寄り添う視点を持った人々の存在が重要になる。 その構造を自己実現のために消費する者もいることは論外だが(これもまた無自覚に行われることが多いのだろう)、寄り添う視点が失われない限り、希望はあり続けるのだと思う。・・・

2017/03/12

コメント(0)

-

旧那覇とペリー区

五郎……壺川は真和志村でしたね。中山……那覇市内へ入るのは、この踏切からです。ここらには、那覇へ入る人達のための豆腐屋が、そうですね、五軒ぐらいありましたかね。要するに、歩いて那覇へ入る人たちのニーズにあった商売が成り立っていました。豆腐屋がそうでしたよ。真和志村と那覇市の境界ですからね。あの頃那覇市だけは「裸足禁止令」という条例が施行されまして、裸足で頭に重い荷物を担いでくる田舎の人達を困らせていたんです。どうしてもあのスタイルに下駄は不安定ですよね。しかし、踏切辺りで下駄に履き替えないと巡査がいて、「イェーイェー」されるわけですよ。山口……草履ではなくて下駄なんですね。中山……そうです。草履というのはなかったですよ。下駄でしたね。…そこで豆腐屋なんです。豆腐屋といっても豆腐を作っているわけじゃなく、買ってきて切ってシンメーナービで揚げるわけです。五郎……揚げ豆腐ですね。中山……そう、揚げ豆腐ね。豆腐屋の店先には、セメントで作ったタンクがあって、その側に大きなマーイーサーが置いてあって、豆腐を食べにやってきた田舎の人は、まずそのマーイーサーの上に乗って足を洗うんですね。そして、朝食か昼食の豆腐を食べる。食べ終わったら座敷を下り下駄を履いて那覇の町へ入っていく。五郎……芝居を見に行く糸満女は着替えも持っているというのは聞いたことがありますが、ああ、そうですか。中山……ええ、しかし、履きづらそうでしたよ。頭に荷物はあるしね。民子……スニーカーばかり履いている私がハイヒールを履いたようなものですね。山口……そうそう。中山……下駄の歯は低いものでしたがね。街道ぞいには、鍛冶屋(カンジャーヤー)とか、砂糖のタルガーヤーとかね。砂糖を売ってきて、その帰りに買っていくんです。ニーズに応えている業者の並んだ街道でしたね。山口……いまでも、馬の鞍を作っている店がありますね。中山……そうですか。五郎……その地図を見ていると、泉崎というのは、那覇とその郊外にまたがっていたんですね。中山……そうです。こうね。……シーサーマーチューというのがハーバービューの近くにありましたね。小高い場所で御嶽(ウタキ)があって、松が植わっていました。 ―鼎談「拡散と集合の町・那覇(1)」(詩誌「3人+1 チュイチュイ ヒチュイ プラスワン」創刊号)鼎談参加者は同詩誌の同人である識名五郎、山口恒治、河合民子。そしてゲスト的な扱いの中山良彦(プロデューサー)。古い那覇の町の様子が、生き生きと語られる。那覇と真和志の境界の話が出てきた。1947年から50年まで、那覇市と真和志市の間に「みなと村」があった。琉球新報の記事(2000年5月13日)によると、みなと村は「那覇港湾作業隊の労務管理を円滑にするため、沖縄民政府によって暫定的に設置された」という。村長は国場幸太郎氏が務め、議会や学校も設置されたという。那覇市議会史第5巻「アメリカ統治期(合併前)」には、那覇と真和志が合併する前に、もともと真和志村から分離したみなと村が先に那覇市との合併を果たすことに対し、真和志村議会で議論が紛糾したことも記録されているそうだ。みなと村には「ペリー区」という行政区があった。ペリー提督は江戸に向かう前、那覇の泊に滞在した。一時期「ペリー区」とされた山下町(小禄間切垣花など)には滞在していないようだ。しかし琉球新報(2008年12月9日投稿記事)によると、米軍が「山下という地名は山下奉文中将のイメージに重なる」という理由でペリー区に改称したとされる。山下は太平洋戦争開戦時、マレー作戦を指揮した軍人だったようだ。ペリー区の名称は10年ほどで山下町に戻された。現在でも、山下町の近辺にはペリーの名を冠した店舗や診療所などが林立している。座談会には、ほかにも那覇と町の外をつなぐ橋のことなど、古い那覇の話がたくさん出てくる。旧那覇が島であったことはさまざまな資料で伝わるが、その具体的な情景が描かれているのは興味深い。・・・

2017/03/10

コメント(0)

-

空気に抗う困難

私の学校というのは「見つけたよノート」というのがあってですね、見つけたことをノートに書いて、それを先生に提出すると、先生がそれにコメントをつけて返してくれるんです。で、いい発見の場合は発表させてくれるんですよ。自分の大発見というのをクラスのみんなの前で発表すると、すごい、と言ってもらえる、すごく名誉なことだったんですけど、Yちゃんというのが踏みつぶしたということもあって、それを優先的に発見ノートに書いていいよ、とみんなも言って書いて提出したんですね。そしたら先生が、「Yちゃん今日クラスの前で発表してくれる?」と言われたんです。Yちゃんは文章を書くのが得意ではなくて、あまり「見つけたよノート」を出さなかった子なんですけど、すごい嬉しかったんでしょうね。ほこらしげに前に出てきて、発表したんです。「ダンゴ虫の血の色は紫でした」と。で先生はいつものように「みんなはどう思う?」と聞いた。私は真っ先に手を挙げて「虫の血の色の青と、人間の血の色の赤が混ざって紫になったのだと思います」(笑)と訳の分からないことを発表したんです。先生はちょっと困った顔をして別の子にあてたんです。あてられた子はすごく優等生の男の子だったんです。そしたらその子は「同じ命を持っているのに、ダンゴ虫がかわいそうです」と言ったんです。そのときに私は「しまった」と思ったんですね。先生の意図をそのときやっとさとった。これは怒られる、そういうためのことだったんです。堰を切ったように次々と手が挙がって、先生があてると「大きさが違っても同じ重さの命があります」、そういうことをみんなが口々に言うわけですよ。で、もうYちゃんも最初誇らしげに立っていたのがだんだんうつむいて、最後は顔もあげられない、で、泣き出しちゃったんですよね。で、先生はとどめをYちゃんにさした。「なんでそんなことをしたの」と。Yちゃんは長い間黙っていて、そして泣きながらついに「かりんちゃんが命令した」と言われたんですね。「みんなの意見を聞いて、かりんちゃんどう思った?」と言われた。私は「ダンゴ虫にあやまりたいです」と答えたわけです。それは正解だったんですね。私はそのあと一日中顔をあげられなくて、ずっと机に突っ伏していたんです。Yちゃんも机に突っ伏していたんですけれど、先生もみんなも正しいんですよ、それは、ダンゴ虫にかわいそうなことをしてしまった。 ―是恒香琳「洗濯機のなかで泳ぐ ―私の〝戦争〟体験」(「詩人会議」4月号、抜粋)昨年8月、東京で開かれた詩人会議「平和のつどい」での、是恒氏の講話から。是恒氏はSEALDs(シールズ)に参加していた頃の話などを交え、日本国憲法との出会いや戦争体験をどのように考えるかなどを話した。小学校の教師の指導方法どはどんなものなのか知らないが、ずいぶん薄っぺらな倫理観で、子どもの素直な感性を敷きならしたものだ。小さな生き物にも同じ重さの命がある、それも一つの大切な価値観だろう。しかしひとつの虫を潰したことで分かったこともある。ナウシカを見て、疑問に思っていた「虫の血の色って何色なんだろう」ということを、ダンゴ虫をつぶすことで確かめる。潰して分かったことについて、その理由や背景を想像する。それも一つの学びのはずだ。そこから先は資料に頼ってもいいだろう。ただ最初に自ら虫を潰したことに意味がある。血の色を解明した後も何匹もの虫を潰し続けたのなら、「命の重さ」を論じてもいいだろう。昆虫の研究者も、虫を潰してみたことはあるはずだ。知るための行為には重要な意味があり、それ自体を否定すべきではない。この講話の中には、上記のような気持ち悪い、場の空気を読み、従うことが強要される学校生活、それをたたき込まれつつ違和感を抱き続けた幼少期の体験がいくつか出てくる。その「空気」に抗うことの難しさ、そして大きな流れができあがってしまった後では、個人の力で抗うことはほぼ不可能である、という重要な提言があった。・・・

2017/03/09

コメント(0)

-

背後にあるもの

○国頭郡男女の労働者郡役所最近の調査に依れは同郡各間切に於ける男女の労働者中傭人となりて間切内に働くもの男は二千一百八十七名、女九百六十名、(男は一千二百二十一名多し)他郡より来り傭人となりしもの男は四百九名、女一百二十九名(女は三百八十名多し)なり又た郡外に被傭人となりて出稼のもの男三百○七名、女八十七名(男は二百二十名多し)にして即ち郡内に於て働くものは他郡より傭はれ来りしものより男が一百二名、女が四十二名多き勘定なり此外に娼妓となりて出稼のもの六十三名あり之を各間切に区別すれは左の如し(略)娼妓の最も多数なるは名護間切にして即ち他間切は一名乃至六名なるに同間切は既に四十名の大多数を占むるは注目すへき事なり以上の人員は年齢十歳以上一月に付十五日以上の雇人なり ―「国頭郡男女の労働者」(琉球新報1903年3月23日)一部抜粋1903年(明治36年)の琉球新報の記事だ。国頭郡の調査結果として、国頭郡の特に名護間切から多くの女性が「娼妓」として出稼ぎに出ているということを伝えている。明治政府によって琉球国が日本に併合され、近代税制が施行されたあおりで、農民たちは土地を手にした代わりに納税の義務を課された。集落によって米などで年貢を納めていた時代と違い、個人として土地を所有して収益を上げ、金銭を国に納めなければならなくなった。そのとき、農村の家庭に何が起きたのか。記事は、貧困の果てに人身売買が行われていたことを想起させる。・・・

2017/03/08

コメント(0)

-

黒豹

・・・早春の渚はまだ寒い海からの風は肌を射すこの浜辺 貝殻の種類の多いので知られる潮流のなせるわざか波濤に揉まれ傷つきながら遥か南の海から寄せてくるヒオウギ キサゴ タカラガイ波打ちぎわを行きつもどりつあまた貝殻を漁るうちついに見つけたイルカの耳骨ずんと重い化石を掌にする三半規管の名にふさわしい丸みを帯びた三つのふくらみいかほどの年月 海を聴いて石となったか化石にこめられた声なき声南溟の果て水漬く屍と散華した幾多若者たちの思いを胸に寄せては返す潮騒の今しみじみと聴くわだつみのこえ ―諫川正臣「わだつみのこえ」(全体)詩誌「黒豹」第140号(終刊号)から、主宰者の諫川正臣さん(故人)の詩を引いた。諫川さんは2015年10月6日に85歳で亡くなっている。愛媛県に生まれ、千葉県の房総で64年間にわたって詩誌を発行し続けた。愛媛県西条市内に復員してきた尼崎安四を訪ね、学生時代から師事したそうだ。140号には、師が復員してきた南方へのまなざしが読み取れる2編が掲載されている。化石となったイルカの耳骨を介し、遠い島々に眠る死者たちの声を聴こうとする。時間、空間は人間が便宜上、編み出した概念でしかない。普通は自己を保つため、または生活を保つために前提として疑わない。それら時間、空間を前提とすることを見つめ直し、意義を見いだすとしたら、それは連続性を肯定することによって見いだされるものなのだろうと思う。時間は連なっている、場所は関わっている。人は土地の記憶から逃れられない。目を背けずに生きていくことが大切なのだろうと思う。日本詩人クラブに入ってから数年間、詩誌のやり取りのみで交流があった。訃報に接してから、いままで振り返ることができずにいた。・・・

2017/03/06

コメント(0)

-

石炭袋

・・・3月3日のアクセス数は121件(前日比46件増)。12月1日以降最多だった2月26日と同数だった。トータルは10万5397件(2003年7月18日以来)。読まれた記事で最も多かったのは3月1日付「日本詩人クラブ三賞」の12件。次いで国民文化祭について書いた3月2日付「ちびっこ のことば」、その次は2月23日付「いのちの籠」だった。そして2011年12月7日付の「ただ星が綺麗だね/僕はお前にはなれない」にもちゃんとアクセスがあった。引き続き謎であり、引き続きぶら下がっているのなら、引き続き恐縮であり、引き続き平身低頭である。「コールサック〈石炭袋〉」第89号が届いた。鈴木比佐雄さんの詩論は、日本国憲法にうたわれている非戦の精神を体現する詩を追っている。岡隆夫さん「馬ぁ出せぃ」などと並んで、沖縄から神谷毅さんの「山原の幻影」が引かれている。鈴木さんは詩の一部を引用したのち日本人のしてきたことは紛れもない侵略であり、日本語の「文」を押しつけ、日本人の行為をたとえば「琉球処分」などと言い換えて自己正当化し、日本の侵略を隠蔽してきた。神谷さんはその自覚のなさに虚しさを覚えながらも、顔の見えない日本人の在り様を静かに告発している。と書いている。沖縄戦、米軍統治、復帰後も残った米軍基地問題。日本国憲法下で経済発展と平和を謳歌した日本のひずみが71年間、現れ続けているのが沖縄だ。これは沖縄の問題ではなく、日本の問題だという認識が、日本人として不可欠だと思う。・・・

2017/03/05

コメント(0)

-

あすら

・・・ロボットのように、鉄板を体に纏った虫たちが這出てくるかもしれない。金属と金属の間を貫いて住みつき、鉄板を旺盛に消化させ数億トンの重金属廃棄物を排泄しながらずんずん大きくなる、よくも進化した変種ゴキブリが現れるかもしれない。目には見えない氷河期。その分厚くて冷たい鋼鉄の肌の中に卵を隠し持ったまま、時が来るのを待っているのかもしれない。未だ灰色のスモッグがそれでも澄んで白く、排水が非常にきれいだという理由で息ができなくて動けず、目を開けたまま眠っているのかもしれない。 ―金基澤「ゴキブリは進化中」(第3連)「あすら」第47号(あすら舎)が届いた。韓成禮(ハンソンレ)さんの翻訳による連載「韓国代表詩人シリーズ」が、第4回で最終回となった。金基澤(キムギテク)さんは、1957年生まれの詩人。日本語詩集『針穴の中の嵐』(思潮社)も出版されているそうだ。詩の後半を引用したが、イメージが飛躍する力強さに惹かれた。その力強さは、詩人がゴキブリに対して抱いているイメージに重なるのだろう。昆虫は、生物としての体系は昆虫以外のすべての生物に匹敵する規模を持つと聞いたことがある。だからこそ、彗星に混じって宇宙から訪れた生物だという説(?)まであるのだろう。コンクリートの中で生きる、殺虫剤を吸収しても生きるというのは既に事実であろうから、鉄板を消化し、重金属を排泄するまでに進化するというのも簡単に否定することは出来ない。結論が出せないことが多いのが現実であり、詩も結論を出さずに終わることができる。それは現実における可能性、多様性につながり、詩としての解釈の幅広さにつながる。金さんの詩のパワーに圧倒されながら、そんなことを考えた。ほか、あすら同人に加えて昨年の山之口貘賞受賞者の山川宗司さんが詩を寄せている。・・・

2017/03/04

コメント(0)

-

南溟

・・・沖縄そばをすすりながらおばさんはボリビアから 来たというにぎやかな会場でごった返す人込みのなかで不安げなおばさんは70代だろうか琉球語しか話せない おばさんまわりを飛び交うやまとぐちわたしの口からも やまとぐちまわりを 見回しておばさんは さがしているどこにうちな~んちゅはいるのだろう? ―与那覇けい子「うちな~んちゅ大会」『南溟』第2号が届いた。与那覇けい子さんの詩から、冒頭の2連を引いた。世界のウチナーンチュ大会に合わせてルーツの地を訪れる人々は、寂しさを感じると聞く。昔の沖縄を知っている移民1世ほど、感じる隔たりは大きいようだ。特にボリビアには、コロニア・オキナワがある。広大な大陸で、他の地域との交わりが薄い中で続いてきたコミュニティー。言葉にも食にも、沖縄よりも沖縄らしさが残っていると言われる。沖縄にウチナーンチュがいなくなってしまったと思っても不思議ではないと思える。一人の「おばさん」の中にある時間、空間の隔たりの大きさはものすごい。その不安や悲しみも、ウチナーンチュの広がりの帰結であることを考えさせられる。沖縄は今も移民という行為に翻弄され続けている。・・・

2017/03/03

コメント(0)

-

ちびっこ のことば

・・・ことしの国民文化祭は奈良県で開催らしい。第32回国民文化祭なら2017「現代詩(ことば)の祭典」は11月25日、奈良県大和郡山市で。現代詩作品は4月10日から6月30日に募集するようだ。応募料金は一般1000円、高校生以下など無料とのこと。詳しくはリンクを。現代詩(ことば)の祭典小学生未満の部「ちびっこ のことば」を見てみたい。奈良県まで足を伸ばす時間と現金をください。・・・

2017/03/02

コメント(0)

-

日本詩人クラブ三賞

・・・日本詩人クラブの三賞が決まったそう。第50回日本詩人クラブ賞 岡隆夫詩集『馬ぁ出せぃ』(砂子屋書房)第27回日本詩人クラブ新人賞 草野早苗詩集『夜の聖堂』(思潮社)第17回日本詩人クラブ詩界賞 亀井俊介著『日本近代詩の成立』(南雲堂)第17回日本詩人クラブ詩界賞特別賞 清水茂著『私の出会った詩人たち』(舷燈社)三賞贈呈式は4月8日。沖縄からは、新人賞の候補詩集に、下地ヒロユキ詩集『読みづらい文字』が入っていた。選考委員推薦だったようだ。山陽新聞の記事がありました。浅口・岡さんに日本詩人クラブ賞 戦争テーマの詩集「馬ぁ出せぃ」 岡山大名誉教授で詩人の岡隆夫さん(78)=浅口市鴨方町=の詩集「馬ぁ出せぃ」(砂子屋書房)が第50回日本詩人クラブ賞に選ばれた。岡山県在住者の受賞は2003年の井奥行彦さん(総社市)以来2人目。昨夏刊行した同書は岡さんの21冊目の詩集で、戦争をテーマにした31編を収めた。北岡淳子選考委員長は「支配者の視点で伝えられる歴史を虐げられた生活者の目で捉え直し、直接的ではない表現で反戦、平和への強い思いを打ち出した」と評価。記事の続きは、上記リンクからどうぞ。・・・

2017/03/01

コメント(0)

-

アクセス数、一部で謎

・・・数字がミクロなのでお恥ずかしい限りだが、さらしてみる。12月1日からの3か月間で、アクセス数が最も多かったのは1月10日の163アクセス。2番目は12月29日の155アクセス。3番目は2月26日の121アクセスだった。12月29日、2月26日は複数の日記をアップした。それでアクセスが伸びたのは分かるが、1月10日は何もしていない。何があったのだろうか。ほとんど毎日更新していないのだが、おおむね1日あたり50アクセス前後で推移している。逆に、最も少なかったのは1月17日の8アクセスだった。昨日(27日)のアクセス数は49件(前日比72件減)だった。トータルは10万4973アクセス(28日午前4時半現在)。27日、最も読まれた記事は「ヒトが炉心溶融する」「noteはじめました」。ともに12アクセスで、どちらも26日に公開した日記だ。3位には、たった3件ではあるが2011年12月7日の「ただ星が綺麗だね/僕はお前にはなれない」が入っている。この日記はコンスタントに毎日3件程度のアクセスがあり、謎だ。記事についている画像は満月だが、このぼやけた感じのウサギがアクセスを呼んでいるとは思えない。BUCK-TICKの歌詞の一部を引用していることで、検索にかかっているのかもしれない。思わぬところでぶら下がらせていただいているのであれば、恐縮の限り。m(_ _)m・・・

2017/02/28

コメント(2)

-

アブAbu

・・・いや、実際に殺されてしまうのは私なのだろう。運悪く現場に居合わせてしまい、撃ち殺されたり、無慈悲に爆発に巻き込まれてしまうのだろう。もしくは私の知る誰かが、そうなってしまう。 ―菅谷聡「恐怖世紀」(一部抜粋)松原敏夫個人詩誌「アブ」第19号が届いた。上記、菅谷さんの詩の一部だが、この部分を散文詩か小説で読んでみたいと思った。・・・

2017/02/27

コメント(0)

-

憲法の選集

・・・コールサック社が、アンソロジー「日本国憲法の理念を語り継ぐ詩集」の原稿を募集している。3月21日締め切りで、ことしの5月3日、憲法記念日に発行予定だそうだ。同社は毎年、精力的にアンソロジーを刊行している。昨年の「非戦を貫く300人詩集」には沖縄からもだいぶ参加し、沖縄のことを題材にした詩も多かった。「日本国憲法の~」の詳細は下記。「日本国憲法の理念を語り継ぐ詩集」募集(コールサック社)護憲、改憲、加憲、創憲などさまざまな意見がある。ただ法律は国民を縛るもので、憲法は権力者を縛るものだということを踏まえて話し合うべきだと思う。国民主権や人権を守るために権力者をさらに縛る、権力の縛り方を変更する、そういったことのために憲法をさわる必要があるのであれば、改憲は大いに必要だろうと思う。・・・

2017/02/26

コメント(0)

-

「はっしゅ」18号

・・・沖縄県高等学校文芸誌コンクールがあった。2年前に続いて、審査に関わらせていただいた。ことしの応募は8校。これは例年並み。最優秀賞は、那覇高校文芸部の「はっしゅ」第18号だった。読み手を意識した編集が徹底され、雑誌としての質が保たれていたことが評価を集めた。那覇高校の最優秀は2年ぶり。前回は3年連続最優秀賞の快挙を成し遂げたが、一転して昨年は応募していなかった。ことしも部員は2年生2人のみ。締め切りが近づいた段階で慌てて編集したとのことだったが、そうとは思えない出来。2年分の作品が詰め込まれていて読み応えがあるが、ごちゃごちゃした印象がない。詩は1ページに2編詰め込んだりしない。余白は大胆に残す。扉は左に徹底する。そういった当たり前だけど小さな気遣いが、読み手を作品に集中させてくれる。優秀賞には浦添高校「蒼」、開邦高校「つぼみ」が選ばれた。「蒼」には魅力的な韻文作品が多く、その質に圧倒される。「つぼみ」はバランス感覚に秀でた部誌づくりができていた。ほか2校が優良賞、3校が奨励賞だった。活動報告を巻末に載せているところも多かった。競作に挑戦している部も多かった。部活動なのだから、刺激し合って高め合う姿が見えてくると意義深さを感じる。・・・

2017/02/24

コメント(0)

-

いのちの籠

・・・傷あと というがどこにもあと はなく傷だけが あったかさぶたで覆われていても爪をたてれば滲みだすものがあり傷は 癒えないのだった戦跡 というがそこには跡 ではなく戦争が あった岩の窪みにかくされた深い傷おおきくあいた傷口はきのうの雨でぬかるんでまた あらたに膿みはじめてさえいるようだった ―草野信子「ガマ」「いのちの籠」第35号(戦争と平和を考える詩の会)が届いた。草野信子さんの「ガマ」は沖縄のことを書いている。傷は何十年を経ても傷痕にならず、戦争は現在も続いている。沖縄のいたるところに自然壕はあり、今も壕は緑の奥で口を開けている。沖縄戦で艦砲弾が雨のように降り、自然壕は防空壕として利用された。米軍が上陸すると、いくつかの壕で集団自決があり、壕は地獄に変わった。71年が経過しても、遺骨収集にも、不発弾撤去にも終わりはこない。ガマは、71年前に戦争が終わった46都道府県とは違う歴史を負っている。ほかに、多喜百合子さんの「水戸の確信犯」、中村純さんの「湯あみ」、堀場清子さん「キルキルキルキル」、井元霧彦さん「人間の学校 その一八八」などが気になった。沖縄からは芝憲子さんが作品を寄せている。・・・

2017/02/23

コメント(0)

-

みんなで泥舟

全日本の練習試合を見ていると、どうしても相手チームを応援してしまう。たぶん気に入らないのは。全日本の調整のための試合であり、相手は引き立て役でしかないという状況。相手がどんなに活躍しても、全日本の調整具合が心配されるだけという一方的な状況。全日本を応援しないことは考えられない、あり得ない、という空気。皆で心を一つにして応援し、外国のチームを倒そうという空気。選手たちが悲壮感を漂わせているのも、見ていて楽しくない。新庄のような選手が一人ぐらいはいて、自分のために楽しんで参加しててほしい。それがチーム全体にリラックス感を生み、のびのびとプレーしていい結果につながればいい。ぼろ負けしたって一切、選手たちが責められるいわれはないのだから。日本はてんでばらばら、みんな自分勝手、でいいと思う。「心を一つに」とか言いだすと、みんなで泥舟に乗ると思う。

2017/02/22

コメント(0)

-

note はじめました

・・・noteはじめた。宮沢賢治「永訣の朝」岡本定勝さん「溶ける風景―わがメルトダウン」河井酔茗「ゆずり葉」びぶりお文学賞表彰式などについての文章を公開した(有料で恐縮です)。あと詩集「自画像」「盲目」から詩も(こちらは無料)。よろしくお願いします。みやじ。ーnote・・・

2017/02/21

コメント(0)

-

ヒトが炉心溶融する

・・・岡本定勝さんが亡くなった。「琉大文学」の時代から沖縄の詩壇を引っ張ってきた世代だ。わたしはここ数年、詩の同人「EKE」で活動をともにしていた。1年ぐらい前から会合に姿を見せなくなっていた。寂しいばかりだ。詩の言葉が力を失うことなく、社会的題材に切り込むにはどうすべきか。多くの示唆を与える作品を詩集『夢幻漂流』で書いた。わたしはかつて、そのことについて、詩「溶ける風景-わがメルトダウン」に関連して以下に書いた。ヒトが炉心溶融するーnote・・・

2017/02/20

コメント(0)

-

長いロスタイム

幼児が靴を左右逆に履きたがるのは心地よい抵抗感があるからだろう正常の履きかたはフィットしているようでゴールーゆるゆるぬるゆる気持ち悪いのだ/中里友豪「靴」(第1連)中里友豪さんの詩集『長いロスタイム』(アローブックス)が出た。引用したのは冒頭の「靴」の第1連。息子たちは3歳ぐらいのころ、必ず靴を左右逆に履いた。人はこの時期を過ぎれば当然のように靴を左右、決められたとおりに履く。当然とされていること、実用のために合理的、効率的とされていることを普通、人は疑わない。抵抗感がない、心地よいことと思われるが、ふとその気持ち悪さに気づく。その視点の大切さを思わせる。

2016/12/15

コメント(0)

-

EKE50号

詩誌「EKE」が50号を迎えた。わたしは詩「八の字」を書いた。八の字「はーなー、もう」舌打ちとともに吐き捨て風呂場でごしごし洗ったばあちゃんはしかめっ面泡にまみれた皺だらけの指先には汚れた小さなパンツしゃー、ぶくぶく、しゃー保育園に行く朝を壊す企みは空振り見ていた孫の眉は八の字いつもしかめっ面「あり、ありあり」と興奮するのは決まって夕飯前平幕が横綱を倒すのに膝をうった「ありあり」が8時半に聞こえれば巨人の投手が打たれ、喝采していた「アイスケーキあるよ」と言うが冷凍庫にはアイスクリーム孫に悪態をつかれて「はーなー、もう」と言ったばつが悪くなった孫の眉は八の字えもん竿にかけたぬれた洗濯物の山がよちよちと居間を移動した背負っていたばあちゃん数日前に尻餅をついて腰や足がしびれた小刻みにしか歩けないにーにーが洗濯物をひったくって運んだ「えー、やー手伝え」痛みに顔をゆがめるばあちゃんをただ見ていた孫の眉は八の字「包丁持っている」「お金が盗まれた」ベッドの上がばあちゃんの世界になった病院、グループホーム、病院ころころ変わる共同生活財布がなくなる隣室からはのべつ雄叫び疑心暗鬼はどちらにもあってばあちゃんの顔を見ることができない「大丈夫だよ」と言う孫の眉は八の字「痛いね?」目をかたくつむって顔をゆがめたばあちゃんに痛くないと知っていたけど聞いた「ごめんね、こんな哀れして」孫は「らしくないな」と思い「しかたないな」と思った大きかったばあちゃんはだんだんちいちゃくなっていた油味噌ご飯を食べさせてくれたばあちゃんの口にスプーンであちびーを運ぶ眉は八の字赤い大きな丸ボタンはマスクマンのベルトについていた壊れたボタンにそっくりだお下がりを巻いて得意になったでもボタンはうんともすんとも今にーにーが押したボタンはびーと大きな音が鳴った小さな窓の向こうが赤く染まった目を真っ赤にしたにーにー「さみしくなるな」涙が出せない孫の眉は八の字焼けた骨は気持ちがいいぐらいぱさりと崩れたかき集めた粉はさらさらに乾いていた水で練ったら小さなかたまりになるだろう二段に重ねたらやがてすっくと立ち上がるだろうしかめっ面のばあちゃんだろう孫は涙が出ない言葉もない眉は八の字

2016/12/14

コメント(0)

-

沖縄で書く

「詩人会議」1月号。座談会「沖縄で書く、詠唱する」に参加した。他の参加者は安仁屋眞昭さん、芝憲子さん、中正勇さん(司会)。

2016/12/12

コメント(0)

-

潮流

詩の雑誌「潮流詩派」247号(潮流出版社、10月)。アンソロジー「沖縄の詩人たち(2)」が特集されている。昨年に続き、2回目の特集だ。今回わたしは詩「赤い叫びの島」を載せていただいた。作品の選定にあたっては、先方からリクエストをいただいたので光栄だった。ただだいぶ前、高校のころに書いたものなので、恥ずかしい限り。

2016/12/03

コメント(0)

-

少年の日と

2016/12/02

コメント(0)

-

越境広場

夏に発行された「越境広場」2号に文章を寄せた。その前半部分だけ転載したい。「分断を越えて」 五十歳未満の書き手がほとんどいなかった沖縄詩壇の状況について、二〇〇三年に大学の卒業論文に書いた。一九七二年の沖縄施政権返還まで、琉球大学を中心とする学生文芸活動の隆盛とともに書き手が次々と世に出た。その後は琉球新報の投稿欄「琉球詩壇」や、総合誌「新沖縄文学」の投稿欄などで書き手に発表の場が与えられ、そこで批評された書き手が同人誌活動を継続したり、詩集を発行したりして八〇年代以降の沖縄詩壇を形作ってきた。 一方で「琉球詩壇」が投稿作品ではなく既存の書き手の既発表作品や依頼原稿を掲載する形に変わり、「新沖縄文学」も休刊。詩の公募は、詩集を対象とした山之口貘賞のみという状況となった。それらの環境の変化により、新人の作品を継続的に掘り起こす場が失われ、「琉大文学」やその後の同人誌隆盛の時代を牽引した書き手よりも下の年代が不在という状況が二〇〇〇年代前半まで続いていた。 その後、沖縄県文化振興会が主催する「おきなわ文学賞」が詩部門を含めて始まり、琉球新報社が小中高校生を対象に「神のバトン賞」を始めた。琉球大学も大学生を対象に「びぶりお文学賞」を始めた。いずれも筆記用具さえあれば応募でき、多額の資金をかけて詩集を発行しなくとも、作品を世に出すことが可能となった。いずれの賞も開始から十年前後が経過し、若手を含めて多様な書き手に光を当ててきた。「おきなわ文学賞」や「神のバトン賞」で見いだされた十代、二十代の書き手が詩集発行を経て山之口貘賞を受賞するという事例も出てきた。 ただ、それでもまだ書き手の質、量、多様性はいずれも活況を呈したかつての沖縄詩壇には到底及ばないし、中央にも及ばない状況にあると思う。その中でわたしが注目した詩、書き手について、日常性、社会性のそれぞれの観点から紹介したい。 (引用「花火の話」真栄里一青) 人は生きていれば誰でも何かとたたかっているはずだ。日常生活や仕事の上で、人として他者との関係や社会との関わりに苦闘し、その中で何かを成し遂げようとし、何かを守ろうとしている。表現者は自己の内部に潜り、己とたたかう。その成果を形にしたら、次は評価とたたかう。誰かが自分の成果物を既存の枠にはめることで幅広い共感を得られるかもしれないし、そのことで価値が損なわれるかもしれない。いずれにせよ独自性を追い求める者は枠にはめられることを拒絶するし、評価や伝達の恩恵にあずかりながらも、それらとたえずたたかわざるを得ない。 注文に応じて詩を書く人も一部にはいるが、それも相手の意向に沿った上で想像を超える技量、バランス感覚が試される。さまざまな表現や印刷物が世に出ているが、ただの予定調和であればそれはなれ合いだし、自己満足に陥る。 引用した詩は、今年の第九回びぶりお文学賞で佳作に入選した真栄里一青の詩「花火の話」だ。ツイッターでの「お気に入り」を意味する〈ふぁぼ〉や、精神疾患を自称するユーザーに対するあざけりの言葉〈メンヘラ乙〉など、身の回りにある言葉をそのままつかっている。構ってほしい気持ちがつぶやきに表れるが、受け取る側もそれに気づいているから冷たい。携帯端末に文字として表示されることで言葉は冷たさを増し、包丁のように鋭くなる。何もかもがデジタル化され、常時ネットワークでつながることを強制されたような環境で四方八方から牽制され続けるのは息苦しい。その中で独りよがりになる(自由になる)のは想像以上に難しいのかもしれない。〈一人にすんなよ〉に呼応して〈わかった〉と終わっていることには安易さを感じるものの、〈惨めったらしいよ〉で始まる第五連には焦燥感がにじみ、リアリティーがある。日常とたたかっている感覚があらわれている。 スクールカーストにがんじがらめにされ、空気を読む能力がひたすら問われる現代の学生たちの息苦しい日常と、書き手も無縁ではないだろう。びぶりお文学賞は県内の大学生に相当する年代が対象だ。詩を書くといった時、難しい言い回しをしたり難解な語句を用いたりと、何かしら詩らしいとされているような書きぶりをしなければならないと一般には考えがちだろうが、肩の力が抜けているのがいい。そんな作品はなかなか目にできない。 詩ぶった作品にはリアリティーがないし、作品の背後に書き手が存在しない。日常と対峙する自己に正対したところから生み出された作品はどこかにたたかいのあとが感じられるし、読み手に遠慮しない力強さ、書かないではおれないという思いを感じる。平和へのメッセージなど特定のテーマに沿った手段としての詩や、生きるためのハウツーみたいな作品になるともう詩ではない。誰でも前向きさの裏側に後ろ向きな自分がいるだろうし、創造への活力とともに破壊願望も持っているのが人間で、他者と手を取り合うだけでなく他者を拒絶し傷つけ合うのもまた人間で、自殺衝動や殺意だって存在を否定できるものではない。負の側面に言及しなかったり、そことたたかったあとが垣間見えないまま前向きなメッセージを発したりされても、テストで点数は取れるかもしれないが、詩は書けないだろう。その点が「おきなわ文学賞」「びぶりお文学賞」に関わる中で、沖縄のここ数年の若い書き手に対して、日常性という観点から物足りなさを感じているところだ。(後略)

2016/12/01

コメント(0)

-

こころの芸術

第12回こころの文化・芸術フェスティバルが開幕した。精神科デイケアなどを拠点に、自身の心と向き合う方々が作った文芸や写真、絵画、陶芸、手工芸など多彩な作品が展示されている。今年から文芸の部の審査員をさせていただいている。といっても、他部門の審査にも参加し、他部門の審査員の先生方も文芸の部の審査に参加するというかたちの審査会だった。みなさんもちろん評価の軸にぶれはなかったが、どなたも温かい目で作品に向き合っていた。文芸の作品は事前にじっくり読ませていただいた。真剣に自己と向き合っていることが伝わる、迫ってくる作品がほとんどだった。表現技法に工夫を凝らした独創的な作品や、ユーモアのある作品もあり、読者との対話が意識されていた。まさに今回のキャッチコピーの「心の叫び」を感じた。最優秀賞の作品をはじめ、多くの作品は自己の体験や心のありように向き合った作品。展示するにあたって、文字や紙、周辺の装飾(折り紙を貼り付けるなど)も丁寧に作られていた。「フツウ」であることの恐ろしさについて書いた詩もあり、激しく心を揺さぶられた。考えさせられたのは「ど直球」の作品。自分がとらわれている、もっとも切実な疑問を、そのままぶつけるように書いている詩だ。詩といっていいのかどうか、迷う部分も大きいが、ほかの審査員の先生方の心にも響いたようで、奨励賞とさせていただいた。展示は那覇市おもろまちの県立博物館・美術館で27日まで開かれている。入場無料。

2016/11/23

コメント(0)

-

パンダが桜を見た

高江洲満さん(故人)の詩集「パンダが桜を見た」の出版祝賀会が沖国大厚生会館で開かれた。詩集は沖縄自分史センターから、11月11日に発行された。高江洲さんは沖縄国際大学の近代小説研究会(1986年~98年)で活動した。ご家族や近小研の元メンバー、わたしたち沖国大文芸部OBOG、現役部員ら50人ほどが参加した。わたしも登壇させていただき、高江洲さんの詩「盲目」を読ませていただいた。自分の詩「会えないお前に」も朗読した。高江洲さんの詩「盲目」には、生活の苦しみの中にあってたどりついたある境地のようなものを読み取れた。恨み節に陥ることはなく、自身の生をあるがままに受け入れる潔さがあった。高江洲さんが出演した、近小研製作の短編映画も上映された。コザのパークアベニューなどで撮影されていた。まぶしい日差しの下で、傘を差して歩くのが高江洲さんだった。目をそらしたら消えてしまいそうな、詩人然とした青年だった。男女の会話はかみ合わないが、やさしいと感じた。不要に傷つけ合おうとはしないのは、傷つけられた苦しみを知っているからだと思った。この人たちが生きた時代は、わたしたちと一緒だと思った。90年以降、この国の時代は止まっている。いまだに「成長」を連呼する亡霊みたいな人たちの妄言を、信じる者はもういないと思う。分け合うことの必要性を、誰もが学んだはずなのだ。

2016/11/20

コメント(0)

-

再度、上京

Fujiyama。飛行機の窓からこんにちは世界自然遺産。これは昨年12月上旬。わたしは上京したのでした。前回は渋谷に宿を取ってもらってひどい目にあったので、今回は「いいっすよ、どこでも」と丸投げ。したら銀座。今回はめでたく路頭に迷わずに宿泊施設にたどり着くことができ、築年数は浅くはないが大手の系列であり何より客室にトイレ、シャワーが付属してあるのが最高。午後十時で閉鎖する大浴場しかない、トイレも洗面台も共用の築何十年経ってんすかおっさんこら、と絡みたくなる風情の宿泊施設でなくてよかったとテンションマックスでありました。そしてわたしは夜遊びをしないので、まあ怖くてできないだけなのだが、せめて夜の散歩にでかけました土佐。すると高級そうな店構えの夜遊びやさんがずらりと並んでおりまして、それぞれの高級そうな店舗の高級そうなショーウインドウの中に高級そうなお品書きが高級そうに鎮座しており、高級そうな食べ物の高級そうな値段が高圧的にわたしの目に飛び込んできたのであります。そして高級そうな店舗出入り口から高級そうな女性従業員数名が高級そうなヅラを装着した高級そうなおっさん数名を高級そうに送り出し、高級そうに手を振って高級そうに見送って、高級そうに「ヅラだったなー」と吐き捨てて高級そうに馬鹿笑いしていたのでありました。戦慄。冷や汗をかいて宿泊施設の部屋に戻り、翌日はある人を訪ねていったのでありますが、そこがまたしても渋谷。そしてまたしても尋ね人の経営する店舗にたどり着けない。魔の渋谷。迷路オブ渋谷。駅から15分、と言われてから1時間歩く。グーグルマップを活用してやっとの思いで到着したら同じ名前の別の店舗でした。残念でした! 場所どころか業態すら同じでない。仕方なく尋ね人の方に電話し、「申し訳ありません、たぶん近くまで来ていると思うのですがそれすら自信がありませんので全面的に教えてください」と懇願。タクシーに乗ってグーグルマップで再度確認した場所を指示したら、運転席に座ってハンドルを握っているおっさんがいきなり「ここら辺の道に疎いんですよ」とあるまじきせりふを吐き、小学校や区役所の場所すら知らないとのたまった挙げ句、案の定遠回りされ、さすがに頭にきたのでわたしは「殺すぞおい聞いてんのか和やかなのは顔だけだぞ俺は、なめんなこら何とか言えこのたにし野郎!」とは言わず、まあ怖くて言えないだけなんであるが「そこ左だったんですけど、まあいいけど、じゃああすこ左でお願いします」と言ったら無言で左折。「頭割るぞおっさん確信犯だろ、何とか言えこのたにし野郎!」とは言わず、まあ怖くて言えないだけなんであるが、到着した。約束の時間に1時間以上も遅れ、「これだから沖縄の人間は、と思われるかも知れないがしかし、1時間を超える遅刻は最早遅刻とは言えず、半分すっぽかしの範疇に含まれるレベルに達しているのかもしれない。そうであれば遅刻の常習犯というウチナータイムのイメージどころの話ではないのであり、翻ってウチナータイムとは思われないかも知れない。沖縄のイメージダウンにならないのであればまあいいか」と自分で自分を説得し、何とか用件を足して飛行機に遅れそうになりながら空港へ。尋ね人の方は「お気を付けて。こんな時間までどうも、話が長くなってすみません」と頭を下げてくださり、いや遅刻したのはわたしであって、あなたが頭を下げる筋合いはまったくありませんと釈明したい気持ちもやまやまであったにもかかわらずそういったやり取りにすら割く時間がないほど状況は切迫しており、さよならもそこそこに逃げるように別れたのでありました。平身低頭。沖縄に到着したら死んでお詫び申し上げますと誓って東京モノレールに乗り、高いところから夜景を見ていたら死んでお詫びの件はさっぱり忘れ、買い忘れそうになったおみやげを空港の土産品店で購入しているうちに飛行機にも乗り遅れそうになり、おびただしい数の方々にご迷惑をおかけいたしました。わたしにはもう東京に行く資格はありません。と土下座の状態を保っておでこを床にこすりつけながら飛行機に乗り込みました土佐。みたいな。ちなみに飛行機にDVDを持参し、映画の「クロユリ団地」を見たのだが、離着陸時の「全ての電子機器の電源をお切り下さい」の時間帯を避けねばならぬゆえ、1時間ちょっとに短縮して観たのであり、すなわち半分ぐらい早送りで観たのであって、ストーリーがよく飲み込めなかった。わたしは一度、離陸前に携帯電話でメールを送信してみたことがあり、客室乗務員の女性に低くはっきりと通る平板な声で「携帯電話の電源をお切り下さい」と言われ、目の笑っていない微笑みを浮かべてわたしの携帯電話機の電源が切れるまで監視していただいたことがあり、離着陸時にDVDなど見て居ようものなら当時のリプレイが繰り広げられると考えると映画どころじゃなかったのであり、全然頭に入らなかった。映画は早送りで見るとわからない、ということを学びました土佐。

2014/02/17

コメント(0)

-

りりっく★あとらす第14回放送

りりっく★あとらす第14回放送2013.10.2319:30~FMなんじょう(77.2メガヘルツ)サイマルラジオありサイマルラジオはトップページ最下部「FMなんじょう」の「放送を聞く」をクリック。全国どこでも、海外からでも聞けます(リアルタイムです)。★詩の地図―吉野弘―「夕焼け」吉野弘いつものことだが 電車は満員だった。そしていつものことだが若者と娘が腰をおろしとしよりが立っていた。うつむいていた娘が立ってとしよりに席をゆずった。そそくさととしよりが坐った。礼も言わずにとしよりは次の駅で降りた。娘は坐った。別のとしよりが娘の前に横あいから押されてきた。娘はうつむいた。しかし又立って席をそのとしよりにゆずった。としよりは次の駅で礼を言って降りた。娘は坐った。二度あることは と言う通り別のとしよりが娘の前に押し出された。可哀想に。娘はうつむいてそして今度は席を立たなかった。次の駅も次の駅も下唇をギュッと噛んで身体をこわばらせて-。僕は電車を降りた。固くなってうつむいて娘はどこまで行ったろう。やさしい心の持主はいつでもどこでもわれにもあらず受難者となる。何故ってやさしい心の持主は他人のつらさを自分のつらさのように感じるから。やさしい心に責められながら娘はどこまでゆけるだろう。下唇を噛んでつらい気持ちで美しい夕焼けも見ないで。(朗読・キューリユキコ)吉野弘は1926年、山形県生まれの詩人。1953年に同人誌「櫂(かい)」に参加し、詩人として活動を始める。1972年に読売新聞文学賞詩歌俳句賞、1990年に詩歌文学館賞を受賞している。結婚披露宴のスピーチで引用され、広く知られる詩に「祝婚歌」がある。ほかに国語の教科書に掲載された詩「I was born(アイ・ワズ・ボーン)」「虹の足」なども有名。詩「夕焼け」は1959年に発表した詩集『幻・方法』に掲載されている。 〈やさしい心の持主は/いつでもどこでも/われにもあらず受難者となる〉満員電車で若者が座り、としよりが立っている。〈いつものことだが〉と言う作者は、いつものことではあるが、それでいいとは言っていない。電車という区切られた空間に多くの人間が詰め込まれ、それぞれが他者と近距離で接していながら、他者とのつながりを完全に遮断している。目の前に困っている人がいても、その人との間に広大な距離が開いているか、または高い壁が築かれているかのようなありさま。そこにはやさしい心の持ち主が一人もいないのかと、殺伐とした気持ちになる。その中で、優しい気持ちを表現したのは〈娘〉という、か弱い存在。優しさを行動に移すには、強さが必要だ。他人の前で優しさを行動に移すことは、同時に周りの人間の優しくないありさまをも際立たせるからだ。優しくない人間が悪いことは誰もがわかっているが、優しい人間が隣にいることで自分が優しくないことがばれてしまうのを恐れる人はいる。彼らの視線に耐える、はねのける強さを獲得しないまま、優しさを行使すれば、周りの目を気にして身動きが取れなくなってしまう。それでも優しさを行動に移さずにはおれなかった、自分が傷ついてでも優しさを行動に移した、そのことの美しさを、夕焼けの色鮮やかさと重ねて絵画のように輝かしく描いている作品。吉野弘「雪の日に」も紹介。朗読はキューリユキコ。★ポエムatなんじょう南城市にまつわる詩をご紹介。中里友豪「久高島小景」(詩集「遠い風」より)中里友豪さんは1936年生まれの詩人。琉球大学在学中から詩を書き続け、1985年に詩の同人「EKE」を設立、活動している。1998年に第21回山之口貘賞を受賞した。「人類館」で有名な演劇集団「創造」でも活動している。詩「久高島小景」は短い6つの詩で構成されている詩篇。神の島といわれる久高島で目にした情景を、淡々と、しかし緊張感を持って描いている。「男」の見るものを〈何かと問うな〉という言葉の強さが印象的。パワースポットがブームとなり、聖なる場所も観光地とされてしまっている現代において、神聖なものに敬意を払うことは最も必要とされていることなのかもしれない。人間の力が及ばない領域に対して畏怖、おそれをもって向き合っていることがつたわってくる詩篇。★ノーモア・ニュークリア若松丈太郎「逃げる、戻る」若松丈太郎は1935年、岩手県生まれの詩人。現在は福島県南相馬市に暮らしている。詩の末尾には、福島第一原発がメルトダウンした2011年3月のことが書かれている。我が家を「屋内退避」区域と政府から指定され、その後「緊急時避難区域」と変更され、半年後にその指定は解除された。若松も事故直後に福島市に避難し、1カ月ほどで帰宅するが、南相馬市の住民のは今も故郷を離れた人、残って暮らす人に引き裂かれたまま。〈被災は終息したと言える状態ではない〉と書いている。いずれ地震が起こることが予想できる地域、それは日本のほとんど全域だが、そういった場所に原子力発電所を作る、そして巨大津波への対策や事故があった時の対応策も明確にまとめられていなかった。それは天災ではなく、まぎれまなく人災といえるのではないか。国策によって故郷を追われ、また故郷に残ったとしてもそれまでと同じ暮らしを許されない、そんなことが許されていていいのだろうか。★曲Metallica「EnterSandman」KiLHi+ICE「枯葉」放送は毎週水曜、午後7時半から。再放送は2回。土曜12:30~、月曜19:30~。ぜひ。

2014/02/11

コメント(0)

-

りりっく★あとらす第13回放送

りりっく★あとらす第13回放送2013.10.1619:30~FMなんじょう(77.2メガヘルツ)サイマルラジオありサイマルラジオはトップページ最下部「FMなんじょう」の「放送を聞く」をクリック。全国どこでも、海外からでも聞けます(リアルタイムです)。★詩の地図-まどみちお-「やぎさん ゆうびん」まどみちおしろやぎさんからおてがみ ついたくろやぎさんたら よまずにたべたしかたがないので おてがみかいた さっきのおてがみ ごようじ なあにくろやぎさんからおてがみ ついたしろやぎさんたら よまずにたべたしかたがないので おてがみかいた さっきのおてがみ ごようじ なあに(朗読・キューリユキコ)まどみちおは1909年、山口県生まれ。子供のころに台湾に移住。若いころから雑誌に童謡や詩を投稿し、同人誌などにも参加した。終戦後に帰国し、出版社に入社。雑誌『チャイルドブック』の創刊にたずさわり、雑誌や書籍の編集などをした。有名な童謡「ぞうさん」を書いたのは1948年、39歳のとき。その5年後に団伊久磨が作曲して歌になった。「やぎさんゆうびん」は、1951年の作品。作曲は「ぞうさん」と同じ団伊久磨。NHKラジオで放送する童謡を募集していて、応募した作品の中に「やぎさんゆうびん」もあった。実はこの詩は、このとき初めて書かれたものではない。この詩の原形となった作品は、まどが1939年に発表した詩集「カタカナドウブツエン」に掲載されている、同じ名前の詩。ただ内容はだいぶ違っている。すべてカタカナで書かれた詩。13年後に現在の形で発表するまでに、この詩を何度も書き直している。最初の段階では、親ヤギから来た手紙を子ヤギが食べて、ごはんではなく手紙もほしいという内容だが、現在の形では、白ヤギと黒ヤギの間で無限に手紙を送り合い、食べ続ける内容に変わっている。より童謡としてわかりやすく、おもしろく仕上げているのがわかる。詩「ぼくが ここに」も紹介。読む人ひとりひとりを励ましてくれるような作品。朗読はキューリユキコ。★ポエムdeファミリア子育てに関する詩をご紹介してきたコーナー「イクメン・ポエム」をリニューアル。家族にまつわる詩を紹介。山入端利子「風になれ」朗読はキューリユキコ。山入端利子は1939年、大宜味村生まれの詩人。詩の雑誌「めじ」などで活動し、1997年から5冊の詩集を出版。この詩は今年2月に発行された5冊目の詩集「ゑのち」に収められている。長年連れ添った夫婦の会話を思わせるやり取り。生きていたころと同じように、酔っぱらって、ふらふらとお墓から甦ってきた夫。妻は驚くわけでもなく、そして懐かしむ態度も見せず、夫と共に生きていたころと同じように接する。それは長年のやり取りがそのまま出てきたというだけでなく、夫はもうこの世にいないのだということをしっかりと割り切った態度。いるべきでない場所にとどめてしまっては夫のためにもならないということを、長年連れ添った妻として自覚している、その責任感がにじみ出るような作品。吹き抜ける風のように自然体の、それでいて相手への思いやりも感じられる、素敵な夫婦のあり方だと思う。★ノーモア・ニュークリア大泉その枝「積鬼(つみき)」大泉その枝は1985年、神奈川県生まれの詩人。詩集に「銀の花」「パンジェル」がある。詩「積鬼」。福島第一原子力発電所は福島県にあるが、東京電力が造った原発。そこで生み出された電力は東京に供給されている。都市部の人々は原発の恩恵にあずかり、原発の負担は地方が背負う。原発事故が起きた今、福島、そして日本が背負う負担の大きさは人類史上、誰も経験したことのない、未曾有の規模に膨れあがっている。恩恵と負担、この二つが違う立場の人間を向いている不一致、その溝を埋めるために使われてきたものが、お金だ。負担を担う人々のほとんどは、一枚岩にはなれない。実害があるからだ。そこを切り崩すため、国家権力は国民から託された税金をこれでもかと費やしてきた。福島をはじめ、原発が立地している地方の人々に支払われてきたお金、そのお金はその地方の人々も支払ってきた、国民の税金から支出されている。この構図は、基地交付金という制度で世論が一枚岩になることをはばまれてきた沖縄をはじめ、米軍基地を抱える地域に対する国の施策とも共通している。権力を託された者たちが、日本全体の「国益」という言葉を免罪符に、一部の人々に負担を強いてきた状況を告発する作品。★曲成底ゆう子「ダイナミック琉球」BUCK-TICK「MAD」放送は毎週水曜、午後7時半から。再放送は2回。土曜12:30~、月曜19:30~。ぜひ。

2014/02/10

コメント(0)

全422件 (422件中 1-50件目)

-

-

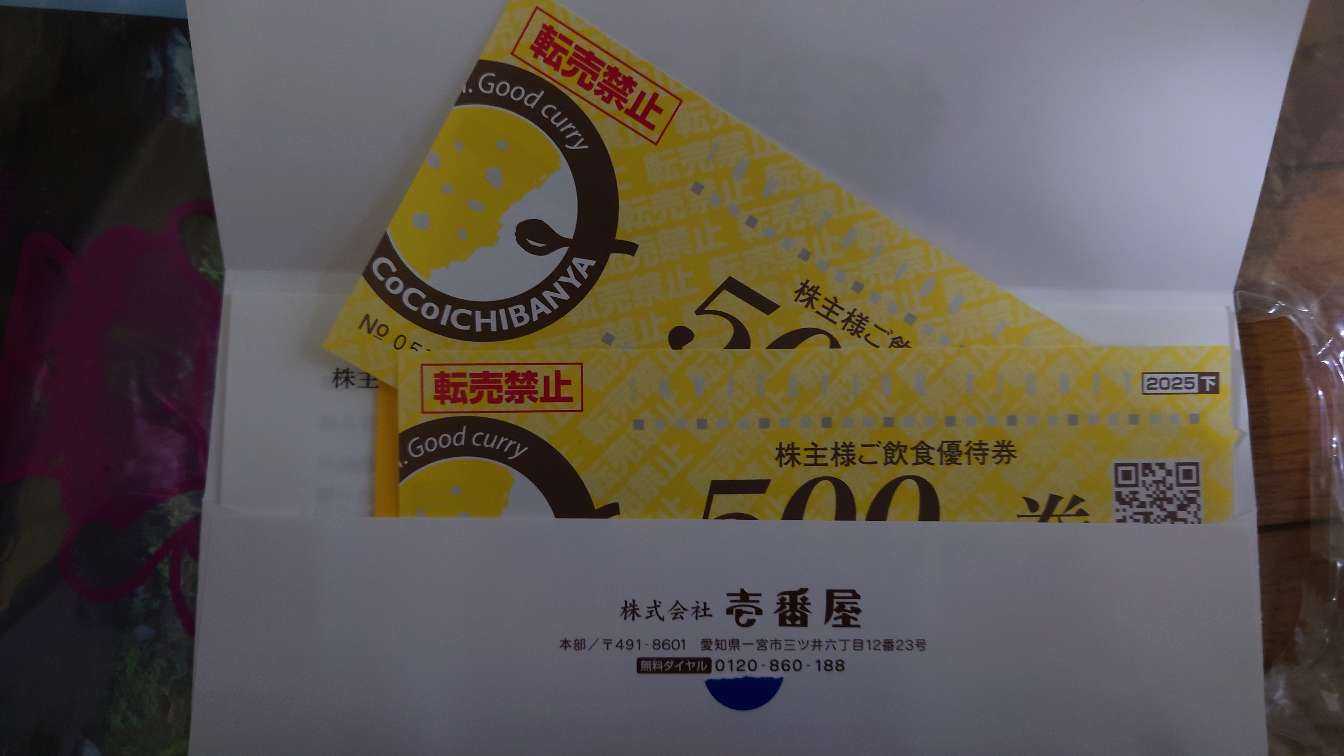

- 株主優待コレクション

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- BLACK FRIDAY 半額クーポン!と翌朝…

- (2025-11-20 08:10:54)

-