2005年08月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

年間第25主日(A年)の答唱詩編

18 いのちあるすべてのものに【解説】 今日の詩編145は、先週の詩編119と同じく、7つアルファベット詩編の一つです。この答唱詩編では歌われませんが、詩編の2節は367「賛美の賛歌(Te Deum)」の11節で歌われます。同じく、10節(詩編唱の5節前半)と15および16節(詩編唱の7節)は、教会の、公式の「食前の祈り」として用いられています。 今日の第一朗読は、イザヤ55:6-9ですが、前半の6-7は、四旬節の入祭の歌の311「神を求めよ」として歌われます。四旬節のテーマである、「回心」がこのイザヤ55:6-の主題ですが、今日の福音朗読との関連では、6節の「天が地を高く超えているように、わたしの道は、あなたたちの道を、わたしの思いはわたしたちの思いを、高く超えている」が中心となるでしょう。これを受けて、詩編唱の1節「その偉大さははかりしれない」、4節「恵みとあわれみに満ち」、8節「そのわざはいつくしみに満ちている」が、第一朗読と福音朗読の橋渡しとなります。 ホームページの「答唱詩編」のページでも触れていますが、答唱句の旋律の音は、ミサの式次第の会衆の旋律(主の祈りの例外部分を除く)の構成音と同じです。ミサは、ことばの典礼と感謝の典礼という二つの食卓からなっていますが、この答唱句は、それをよく表しています。このほか、123「主はわれらの牧者」も共通する要素を持っています。詳しいことは、ホームページをご覧ください。【祈りの注意】 答唱句は、雄大な信仰告白として歌いましょう。「いのちあるすべてのもの」は人間ばかりではありません。鯨や像、ゴキブリやカメムシはもちろんアメーバや地衣類に至るまで、すべての動植物に「主は食物を恵まれる」のです。この信仰告白にふさわしい祈りとしましょう。冒頭「いのちあるー」と付点四分音符で延ばす間、このことばの強さの中で cresc. すると祈りが先へと伸びてゆきます。続く「すべてのものに」は、メトロノーム的に歌うとぶっきらぼうになり、祈りになりません。ここは、やや早めにすると、ことばが生きてきます。ここまでバスは音階進行で下降しますが、これを、祈りを深める助けとしてください。また「すべての」が一拍早く出ますが、これは祈りを途切れさせないためです。他の声部は、これを聞くまで、しっかり祈りを続けたいものです。最後の「に」の後に八分休符がありますが、これを「にー」と延ばすと祈りの品位が失われます。「に」は、八分音符の間に dim. いわゆるフェイドアウトすると、ことばがいっそう生きてきます。 後半の信仰告白、旋律は最高音から始まりますが、アウフタクトのアルシスをしっかり生かすと、この音が生きてきます。最後は、雄大に、とりわけ最終回の答唱句は丁寧におさめましょう。「めぐまれる」の和音は二度から主和音になる珍しい終止です。この和音進行を、祈りにもつなげましょう。 詩編唱は、1,4,8節が歌われます。いずれも、先にあげた第一朗読を受けて、福音朗読の神のいつくしみの深さへとつながります。詩編を先唱される方は、二つの朗読もじっくり味わってから詩編を祈りましょう。4節の4小節目、『典礼聖歌』伴奏譜と『教会の祈り』および典礼用の『詩編』(あかし書房 1972 )では、「いつくしみは造られたすべてのものの上にある」となっています。ヘブライ語の原文にもこのことばはありますので、会衆用の歌詞もそのように修正していただくことを望みます。 この箇所を引き合いにして、「天国泥棒」ということばもできたようですが、神は、決して不当なことはしておらず、自分も与えていただきたかった恵みを、他の人が先に受けたり、後からの人が、自分より大きな恵みを受けると、ついつい妬みを起こしてしまうことはないでしょうか。神は「自分のものを自分のしたいように」しているのですが、わたしたちは「自分の分を受け取って」だけで帰ることがなかなかできないことも多いような気がします。《おことわり》 今回は、先に書いた「年間第18主日(A年)の答唱詩編」と共通するところが多いので、一部は、そこから引用いたしました。【参考文献】『詩編』(フランシスコ会聖書研究所訳注 サンパウロ 1968 )

2005.08.31

-

「くびき」

来なさい重荷を負うもの 「NCC練習日記」8月25日にも書いたのですが、「来なさい重荷を負うもの」(『合本以後』)の中に、「くびき」ということばが二回出てきます。2番の「受けなさいわたしのくびきを」と、3番の「わたしのくびきは負いやすく」の二箇所です。ちなみに、この聖歌は、マタイ福音書11章28-30節のキリストのことばによっています。キリスト新聞社発行の『新共同訳聖書辞典』によれば、「鋤や車を引かせるために家畜の首につけた道具で・・・・」同じ種類の二頭の動物(たとえば牛やロバ)をつないで引かせたものです。 そこで考えたのは、キリストは「わたしのくびきは負いやすく」と仰せになっていますから、くびきの一方は、わたしたちが負うものなのですが、では、もう一方は誰が負うのか?なのです。 もう、皆さんはお分かりのことと思いますし、ミサの「説教」や「聖書研究会」などで、お聞きのことだと思いますが、くびきのもう一方を担ってくださっているのは、キリストご自身だと思うのです。さらに、くびきは、二頭一対で担いますから、ちょうど、二人三脚のようなもので、どちらか一方が遅かったり早すぎたりしたら、うまく歩めないわけです。異なった種類の動物を一緒に一つのくびきに付けると、速さが違って、うまく歩めず、何よりも動物が傷ついてしまいますから、『聖書』でも申命記22:10で「牛とろばとを一組にして耕してはならない」と書かれています。キリストがわたしたちに与えられるくびきの場合、わたしたちは気がついていないのかもしれませんが、わたしたち一人ひとりの人生の歩みに応じて、キリストがわたしたちの歩みに合わせてくださっているのではないでしょうか。 そうだとしたら、というより、きっとそうだと思うのですが、確かにキリストが仰るように、このくびきほど負いやすいものはないのではないでしょうか。 わたしたちは、ときに、自分の十字架も背負えないほど重いものと感じてしまいますが、すべての人の救いのために、世の十字架を担ってくださったキリストは、今も、いつも、わたしたちのために、わたしたちとともに、このくびきを担ってくださっているのです。 「来なさい重荷を負うもの」=マタイ福音書11章28-30節のくびきに、このような意味があるとすれば、この聖歌を歌うわたしたちもまた、すべての人の救いのために世に来られたキリストの歩みに合わせて主の道を歩まなければならないと思います。そうでなければ、わたしたちは、自分の都合に合わせてキリストをひきずりまわすことになり、何よりも日々、キリストを十字架に付けることになるのではないでしょうか。 この「来なさい重荷を負うもの」には、ただキリストのことばを歌う、ということにとどまらず、キリストとともにその十字架の道を歩む決意と勇気、その確信が必要なのです。そして、この確信があれば、必ず、このことばを耳にした人に、わたしたちの口を通して、キリストのことばが伝わり、その道が示されるのです。【参考文献】『新共同訳聖書辞典』(キリスト新聞社 1995)

2005.08.26

-

年間第24主日(A年)の答唱詩編

93 心を尽くして神をたたえ【解説】 冒頭、個人の感謝から始まる詩編103は、その美的表現、豊かな思想から、旧約の「テ・デウム」(⇒「賛美の賛歌」)と呼ばれています。全体は大きく3つの部分に分けられます。第一の部分は1-7節で、ここでは神による赦し、いやしが述べられます。続いて、それを動機として、8-19節では神のいつくしみをたたえ、最後にすべての被造物に神を賛美するように呼びかけます。神がシナイ山でモーセにご自分を顕現されたとき、神ご自身「主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く、慈しみとまことに満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを赦す」(出エジプト34:6-7)と宣言されたように、恵みといつくしみとは神の属性であり、神との関係が修復されるときは、まず、神のほうから許しを与えてくださるのです。 今日の第一朗読でも福音朗読でも、また、この詩編でも、神の大きな赦しと小さな咎を許せない人が共通の主題になっていると思います。わたしたちは、神からいくつもの罪を赦していただいているにも関わらず、兄弟姉妹の小さな咎に腹を立ててしまいがちです。「復讐するものは、主から復讐を受ける」と第一朗読で言われているように、いづれ、神から大きなしっぺ返しを受けないとも限らないのではないでしょうか。 答唱句は、前半、後半ともに、旋律が主に音階の順次進行によって上行します。「心を尽くして」と「すべてのめぐみを」が、付点四分音符+十六分音符のリズムで強調されています。さらにこのどちらも、旋律の音が同じばかりでなく、和音も位置が違うものの、どちらも4度の和音で統一されています。「かみをたたえ」は、「かみ」の旋律で、前半の最高音C(ド)が用いられ、祈りが高められ、バスでは「かみをたたえ」が全体での最低音F(ファ)で深められています。また、この部分はソプラノとバスの音の開きも大きくなっています。なお、「たたえ」は、バスでFis(ファ♯)がありますが、ここで、ドッペルドミナント(5度の5度)から、一時的に属調のG-Dur(ト長調)に転調して、ことばを強調しています。後半の「こころにとめよう」は、旋律が全体の最高音D(レ)によって、この思いが高められています。 詩編唱は、最初が、答唱句の最後のC(ド)より3度低いA(ラ)で始まり、階段を一段づつ降りるように、一音一音降り、答唱句の最初のC(ド)より今度は3度高いE(ミ)で終わっていて、丁度、二小節目と三小節目の境で、シンメトリー(対称)となっています。【祈りの注意】 早さの指定は四分音符=69くらいとなっていますが、これは、終止の部分の早さと考えたほうがよいでしょう。ことばと、旋律の上行形から、もう少し早めに歌いだし、「心を尽くして」と「すべてのめぐみを」に、力点を持ってゆくようにしたいものです。決して、疲れて階段を上がるような歌い方になってはいけません。この答唱句の、原点は、イエスも最も重要な掟と述べられた(マタ22:34-40他並行箇所)、申命記6:5「あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい」によっていることを思い起こしましょう。 「すべての恵み」で、何を思うでしょうか。わたしたちが神からいただいている恵みは はかりしれません。毎日の衣食住、ミサに来れること、友人との語らい、家族団らんなど、さまざまな物事があるでしょう。わたしが、この世の中に生まれてきたことも大きな恵みです。、しかしこの「すべての恵み」を、端的に言い表しているのは、「主の祈り」ではないでしょうか。「主の祈り」のそれぞれの祈願こそ、神が与えてくださる最も崇高で、最も大切な恵みではないかと思います。これらのことを集約した祈りであるこの答唱句を、この呼びかけ、信仰告白にふさわしいことばとして歌いましょう。 二回ある上行形は、やはり、だんだんとcresc.してゆきたいものですが、いつも、述べているように、決して乱暴にならないように。また、音が上がるに従って、広がりをもった声になるようにしてください。一番高い音、「かみをたたえ」、「心にとめよう」は、丁度、棚の上に、背伸びをしながらそっと、音を立てないで瓶を置くような感じで、上の方から声を出すようにします。「かみをたたえ」でバスを歌う方は、全員の祈りが深まるように、是非、深い声で、共同体の祈りを支えてください。 また、具体的には、第一朗読の主題句「隣人から受けた不正を赦せ。そうすれば、願い求めるとき、おまえの罪は赦される」をはじめとする第一朗読全体や、この後、朗読される福音朗読にある主君のことば、「おまえが頼んだから、借金を全部帳消しにしてやったのだ」という、神の大きな恵みを思い起こしたいものです。 この恵みの頂点は、やはり、パウロが『コリントの信徒への手紙』で述べている、「キリストが、聖書に書いてあるとおりわたしたちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおり三日目に復活したこと」(1コリント15:3-4)=受難と復活、そして、その前の晩に弟子たちとともに過ごされた、最後の晩さんの記念=ミサであることは言うまでもありません。ミサにおいて、この答唱句を歌うことこそ、この答唱句の本来のあり方なのです。 「すべての恵み」でテノールが、その最高音C(ド)になりますが、これが全体の祈りを高めていますから、それをよく表すようにしてください。 最後のrit.は、最終回の答唱句を除いて、それほど大きくないほうがよいかもしれません。最終回の答唱句は、むしろ、たっぷりrit.すると、この呼びかけに力強さが増すのではないでしょうか。 詩編唱を先唱される方は、特に、今日の第一朗読と福音朗読を前もって味わっていたいただきたいと思います。すでに述べたことが、3つの詩編唱で唱えられますから、これ以上言うことは、まさに蛇足でしょう。 わたしたちが神からいただいている恵みははかりしれませんが、往々にして、わたしたちは、その恵みに対する賛美と感謝を出し惜しんでいるのではないでしょうか。いただいた恵みを思い、「心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして」神に賛美と感謝をささげたいものです。【参考文献】『詩編』(フランシスコ会聖書研究所訳注 サンパウロ 1968 )

2005.08.24

-

年間第23主日(A年)の答唱詩編

35 神に向かって【解説】 今日の詩編唱で唱えられる、詩編95:1,2からこの答唱詩編の答唱句が取られています。この詩編95は、神殿の神の前に進み出て礼拝を促す(2節)巡礼の形式で始まります。後半は、荒れ野における歴史を回顧し、神に対する従順を警告しています。1節の「救いの岩」をパウロは、1コリント10:4で「この岩こそキリストだったのです」と述べ、この前後の箇所では、イスラエルの先祖が荒れ野で犯した、偶像礼拝について記しています。また、ヘブライ3:7-11,15でもこの箇所が引用され、キリスト者も不信仰に陥らないように警告しています。 8節の、「きょう、神の声を聞くなら、・・・・ 神に心を閉じてはならない」という箇所から、この詩編は、『教会の祈り』で、一日の一番最初に唱える「初めの祈り」の詩編交唱の一つになっています。「きょう」ということばは、ただ「昨日」「今日」「明日」という、連続した日の一つではなく、このことばによって、今、読まれる、あるいは、読まれた神のことばが、そのときその場に実現することを意味しています⇒《祭儀的今日》。ナザレの会堂でイザヤ書を読まれたイエスが、「この聖書の言葉は、今日、あなたがたが耳にしたとき、実現した」(ルカ4:21)と話されたことを思い起こしてください。 答唱句は、冒頭、旋律が「神に向かって」で和音構成音、「喜び歌い」が音階の順次進行で上行して、最高音C(ド)に至り、神に向かって喜び歌うこころを盛り上げます。また、テノールも「神に向かって」が、和音構成音でやはり、最高音C(ド)にまで上がり、中間音でも、ことばを支えています。前半の最後は、6度の和音で終止して、後半へと続く緊張感も保たれています。 後半は、前半とは反対に旋律は下降し、感謝の歌をささげるわたしたちの謙虚な姿勢を表しています。「感謝の」では短い間(八分音符ごと)に転調し、特に、「感謝」では、いったん、ドッペルドミナント(5度の5度)=fis(ファ♯)から属調のG-Durへと転調して、このことばを強調しています。後半の、バスの反行を含めた、音階の順次進行と、その後の、G(ソ)のオクターヴの跳躍は、後半の呼びかけを深めています。 詩編唱は属音G(ソ)から始まり、同じ音で終わります。2小節目に4度の跳躍がある以外、音階進行で歌われますから、歌いやすさも考慮されています。また、4小節目の最後の和音は、答唱句の和音と同じ主和音で、旋律(ソプラノ)とバスが、いずれも3度下降して、答唱句へと続いています。【祈りの注意】 答唱句は、先にも書いたように、前半、最高音のC(ド)に旋律が高まります。こころから「神に向かって喜び歌う」ように、気持ちを盛り上げ、この最高音C(ド)に向かってcresc.してゆきますが、決して乱暴にならないようにしましょう。また、ここでいったん6度での終止となりますし、文脈上も句点「、」があるので、少しrit.しましょう。ただし、最後と比べてやり過ぎないように。後半は、テンポを戻し、「うたを」くらいから、徐々にrit.をはじめ、落ち着いて終わるようにします。 答唱句、全体の気持ちとしては、全世界の人々に、このことばを、呼びかけるようにしたいところです。とは言え、がさつな呼びかけではなく、こころの底から静かに穏やかに、砂漠の風紋が少しづつ動くような呼びかけになればすばらしいと思います。 詩編唱は、「悪人」=神に逆らう人に対して述べられた警告を受けて、黙想されます。この詩編が「きょう」と歌われるとき、神のことばは、今ここで、実現されます。ミサの「ことばの典礼」はまさにその顕著な場です。ヘブライ語の「ことば(ダバール)」は「出来事」という意味も持っています。神の「ことば」は、神が発せられたとき「出来事」として実現するのです。創世記1章の天地創造の場面を思い起こしましょう。 詩編唱の1節の呼びかけは、全世界の人々に呼びかけるように、雄大に語りかけてはいかがでしょうか。3節の前半は、創造のわざに対する力強い進行告白、後半は、それを受けて礼拝を促すものです。前半と後半の対比が祈りを深めます。4節は、特に第一朗読を受けて、黙想されますが、わたしたちは、すでに、「神の民、その牧場の羊」にしていただいています。詩編唱を歌う方は、このミサでこのことばを聴く人のこころの深みに語りかけることはもちろんですが、まず、自分自身のこころの奥底に「神に心を閉じてはならない」と、もう一度呼びかけると、聴く人も、自らも、この詩編が味わい深いものとなると思います。 福音朗読では、「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいるのである」とキリストは仰せになっていますが、ミサは、まさに「父と子と聖霊のみ名によって」キリスト者が集まっているところですから、いつでも主キリストがおられることを忘れないようにしたいものです。【参考文献】『詩編』(フランシスコ会聖書研究所訳注 サンパウロ 1968 )【福音の余談】 今日の、福音朗読、マタイ18:18の「つなぐ」と「解く」、この意味が難解なようですが、イエスの時代、この二つのヘブライ語(アラム語ではない)には、「つなぐ」⇒「禁じる」、「解く」⇒「許す」という別の意味が加わったことがわかっています。イエスは、この、新しい意味で発言したのを、イエスのことばをギリシャ語に訳した人が気がつかずに、あるいは、新しい意味を知らずに、古い意味で訳したとしたら、この、不可解な訳が理解できるのではないでしょうか。 つまり、使徒たちに与えられた権能として、「あなたがたが地上で禁じることは、天上でも禁じられ、地上で許すことは、天上でも許される」ということになれば、使徒言行録5:1-11にある、「アナニアとサフィラ」の出来事の意味も理解できると思います。【参考文献】ダヴィッド・ビヴィン、ロイ・ブリザード『イエスはヘブライ語を話したか』河合一充訳(ミルトス 1999 )この156-165ページをご覧ください。

2005.08.19

-

年間第22主日(A年)の答唱詩編

10 荒れ地のかわき果てた土のように【解説】 この詩編63は、150ある詩編の中で、最も親しく神に呼びかけます。一連の答唱詩編の答唱句は、この詩編の2節から取られています。 表題(1節)には、「ダヴィデの詩。ユダの荒れ野で」とあり、ダビデがサムエルから逃れてユダの荒れ野にいたとき(1サム19章~)に歌ったとの伝承がありますが、実際には、もっと後代の作でしょう。 詩編唱の1節の4小節目にある「求める」の語源は「あけぼの」で、古代語の訳では、「朝早くからあなたはわたしとともにいる」と訳されたことから、この詩編は、『教会の祈り』の「朝の祈り」(第一主日および祝祭日などの第一唱和)で用いられています。神から離れた生活を「水のない荒れ果てた土地」と歌う作者は、まさしくそのように神を慕い、聖所=典礼(礼拝)の場で神と出会い、敵から救われます。 6節=詩編唱の3節の3小節目、「もてなしを受けたときのように」は、直訳では「髄と脂肪で」だそうで、動物の髄と脂肪は、当時、最もおいしい部分と考えられていたそうです。今流に言えば、グルメでしょうか。 答唱句では、旋律、伴奏ともに音階の順次進行や半音階を多く用いています。これによって、荒涼とした荒れ地の様子が表されています。とりわけ「土のように」では、バスが最低音になり、荒れ地の悲惨さを強調します。後半は、「かみよ」で、旋律が四度跳躍して、神を慕う信頼のこころ、神へのあこがれを強めます。 なお、『混声合唱』版の修正では、「あなたを」のバスの付点四分音符は、C(『混声合唱』版の実音ではD)となります。 詩編唱は、ドミナント(支配音=属音)のGを中心にして唱えられます。どの節でも一番強調されることが多い、3小節目では、最高音Cが用いられています。4小節目の最後の和音は、F(ファ)-C(ド)-G(ソ)という「雅楽的なひびきが」が用いられていますが、バスが、答唱句の冒頭のE(ミ)への導音となり、その他は、同じ音で答唱句へとつながります。【祈りの注意】 答唱句、特に前半は、荒涼とした荒れ地の様子を順次進行や、特に半音階で表しています。レガート=滑らかに歌いましょう。「あれちのかわきはてたつちのように」で、太字の母音「A」は喉音のように、下線の子音はかなり強く発音します。また「あれち」は、一瞬強くし、すぐに、弱くします。このようにすることで、荒涼とした荒れ地の陰惨さを、祈りに込めることが、また、この答唱句の祈りを、よりよく表現できるのではないでしょうか。前半は、「~のように」と答唱句全体では従属文ですから、「れ」以外p で歌います。 後半は、この答唱句の主題です。「神よ」の四度の跳躍で、p から、一気にcresc. して、神への憧れを強めます。その後は、f ないしmf のまま終わりますが、強いながらも、神の恵み、救いで「豊かに満たされた」こころで、穏やかに終わりたいところです。 詩編唱は、第一朗読の「主の言葉は、わたしの心の中、骨の中に閉じ込められて、火のように燃え上がります」を受けて、福音朗読の「わたしのために命を失う者は、それを得る」につながるでしょうか。「水のない荒れ果てた土地のように」神のいのちをあこがれて、「聖所」=神の前で、神を仰ぎ見ます。神の「恵みはいのちにまさり」、神のいのちをいただくことで、「心は豊かに満たされます」。 3小節目は、最高音Cになりますから、力強く歌いますが、決して、祈りの声が乱暴にならないようにしてください。最高音で力強く歌うぶん、神を憧れ、神の恵みに信頼して、穏やかに祈りましょう。 今日の、イエスのことばを聞いた弟子たちの多くは、ペトロのことばに代表されるように、「とんでもないことを言う先生だ」と考え、イエスのもとを去って行きました(ガリラヤの危機)。詩編を先唱される方は、「わたしについて来たい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい」という決意を、自らのこころと、詩編を味わう人のこころに、導くように、この詩編を祈っていただきたいと思います。 なお、機会のある方は、『教会の祈り』の「朝の祈り」で、この詩編を味わってみてください。【参考文献】『詩編』(フランシスコ会聖書研究所訳注 サンパウロ 1968 )

2005.08.11

-

年間第21主日(A年)の答唱詩編

134 主をたたえよう【解説】 今日の歌われる詩編138は、「力を現して敵の怒りを退け」(7節)とあることから、イスラエルと対立する国との争いが背景にあるのかもしれません。この、苦難からの救いに対し、作者は、神殿において、ともに礼拝する人々や神の使い=天使の前で神をたたえます。詩編唱の2節の表現から、詩編作者が、神に救われたことを目の当たりにした諸国の王も、その救いをたたえるように願います。 この「主をたたえよう」はすべての答唱句の中で、最も多くの詩編唱が歌われます。答唱句は、詩編136:1〔131〕から取られています。この詩編は、グレゴリオ聖歌では復活徹夜祭に歌われます。グレゴリオ聖歌との関係は〔131〕のときにお話します。八分の六拍子の答唱句の冒頭は、トランペットの響きで始まります。なお、『典礼聖歌』合本では、最初、テノールとバスは、H(シ)ですが、『混声合唱のための 典礼聖歌』(カワイ出版 2000)では、四声すべてFis(ファ♯)-Dis(レ♯)-Fis(ファ♯)-H(シ)-Dis(レ♯)となっています。この、ユニゾンのほうが、力強い響きに聞こえると思います。 「主をたたえよう」では、バスがGis(ソ♯)からFis(ファ♯)へ下降することで、ことばを延ばす間に、和音も二の和音から四の和音へと移り、さらに「主はいつくしみ」までE(ミ)からDis(レ♯)へと深まります。その後は、旋律も和音も落ち着いており、神のいつくしみの深さと限りないあわれみを穏やかなこころでたたえながら、答唱句は終わります。 詩編唱は、冒頭、最高音のH(シ)から、力強く始まります。主に、詩編唱の1節全体で、一番重要なことばが多い第三小節は、最も低いDis(レ♯)を用いることで、重厚さと、低い音への聴覚の集中を促しています。詩編唱の最後は、主音Fis(ファ♯)で終わり、そのまま、答唱句へとつながります。【祈りの注意】 答唱句の冒頭は、トランペットの響きで始まります。旋律は、主音:Fis(ファ♯)⇒旋律の最低音:Dis(レ♯)⇒主音:Fis(ファ♯)⇒旋律の最高音:H(シ)と動きますから、この旋律の上昇の力強さを、全世界への呼びかけの強さへと結びつけましょう。八分の六拍子の曲と同様に、この曲も、八分音符ではなく、付点四分音符を一拍として数えましょう。「主をたたえよう」を、心持早めに歌い、続く八分音符への弾みとすることで、全体のテンポが引き締まります。 「たたえよう」と延ばす間、さらに cresc. を強めることで、呼びかけが、すべての国・すべての民へと広がるでしょう。このとき、バスがGis(ソ♯)からFis(ファ♯)へ下降することで、和音が変わりますから、他の声部はしっかり呼びかけを続け、バスは地球の裏側にまで、この呼びかけを深めるようにしましょう。その後、付点四分休符がありますが、この休符は、次の「主」のアルシスを生かすためのものですから、きちんと、入れてください。 この、「主」がアルシスで、よく歌われると、このことばがよく生かされるばかりではなく、続く、滑らかな旋律の信仰告白が、ふさわしい表現となります。最後の「深く」の四分音符が、必要以上に延ばされるのをよく耳にしますが、それでは、答唱句の重要な信仰告白のことばが、途中で途切れてしまい、答唱句全体のしまりもなくなります。ここで、やや、 rit. からかもしれませんが、この rit. は、ことばを生かすためのものですから、「その」に入ったら、すぐにテンポを戻しましょう。あくまでも、「ふかくーその」は、八分音符三拍分の中であることを忘れないようにしてください。 最後は「そのあわれみは」くらいから徐々に rit. して、答唱句を締めくくります。「えいえん」で、八分音符を五拍延ばす間、まず、dim. だんだん弱く(いわゆるフェイドアウト)しますが、きちんと五拍分延ばしてください。その間、作曲者も書いていますが「神様のことを」、神のいつくしみの深さもあわれみも永遠であることを、こころに刻み付けましょう。最後の「ん」は、「さーぃ」と同じように、「え」の終わりにそっと添えるように歌います。 詩編唱は、この詩編にふさわしく力強く語りますが、かと言って乱暴にならないようにしましょう。今日の、第一朗読と福音朗読は、ダビデの家の鍵を授けることが、共通のキーワードとなっています。旧約の出来事を予形としたこの約束が、福音朗読で成し遂げられます。このことが詩編唱の3節で、歌われますから、先唱の方は、この意味を、しっかり伝えるように黙想してください。【参考文献】『詩編』(フランシスコ会聖書研究所訳注 サンパウロ 1968 )

2005.08.05

-

聖母の被昇天の聖歌

聖母の被昇天の聖歌【聖母の被昇天の祭日について】 8月15日は、カトリック教会では、イエス・キリストの母である、聖母マリアの被昇天を記念する祭日です。この祭日の起源は、5世紀のエルサレム教会にまでさかのぼります。5世紀のエルサレム教会では、この、8月15日に、子である神としてのイエス・キリストの母の意味で、神の母マリアの記念が行われていました。6世紀になると、東方教会では、マリアの命日として祝われるようになります。これが、7世紀半ばに西方教会に伝えられ、8世紀になって、マリアの被昇天として知られるようになりました。 聖母の被昇天は、神の子イエス・キリストの受胎を、神のしもべとして受け入れたマリアの信仰を、わたしたち神の民=教会の信仰の模範とし、その意味で、教会の母となったマリアが、キリストの復活に結ばれ、神の国に受け入れられたことを記念する日です。 ちなみに、よく巷でも用いられる「マドンナ」ということばは、フランス語で「聖母」を意味します。【この日の聖歌】 聖母の被昇天をはじめ、聖母の祝祭日には、いわゆる「マリア様の歌」を歌うところも多いと思います。これは、ある意味で習慣のようになっているかもしれませんが、現代の神学から、今一度、反省してみましょう。 グレゴリオ聖歌を見てみると、聖母の祝祭日も他の日の聖歌と同様、必ずと言っていいほど、詩編唱のついたものが用いられています。交唱、『典礼聖歌』では答唱句に当たる部分も、詩編をはじめとする『聖書』のことばやそれを元にしたものが多く用いられています。 このような、教会の伝統に照らし合わせると、聖母の祝祭日にも、詩編唱のついた聖歌を、行列の歌として使いたいところです。 この他にも、伝統的に用いられてきた「聖母賛歌」を用いることもできるでしょう。この中で一番多く歌われると思うのが、『典礼聖歌』では、371「しあわせなかたマリア」だと思います。この曲については、このブログのリンクする、『典礼聖歌研究工房アトリエおおましこ』のホームページ、「聖母賛歌」のところに【解説】と【祈りの注意】がありますのでご覧ください。 ところで、聖母賛歌は、元来、「教会の祈り」の中の「寝る前の祈り」の結びの歌として歌われるものです。以前は、それぞれ、歌われる典礼季節が決められていましたが、現在は、375/6「天の元后 喜びたまえ」を復活節に歌うこと以外は、任意となっています。ただ、372「救い主を育てた母」は歌詞の内容からも、やはり、待降節・降誕節がふさわしいでしょう。 他にも、数多く「マリア様の歌」がありますが、内容があまりにも、現代の神学に合わないようなものは、避けるようにしていただきたいと思います。このことについても、「聖母賛歌」の冒頭に簡単に書きましたので、参考にしてください。もちろん、「マリア様の歌」がすべていけないと言うわけではなく、現代の神学、特に、『教会憲章』第8章「キリストと教会の教義との中における神の母・処女聖マリアについて」を、よくお読みください。あまりにも行過ぎた表現のものは「カトリックはマリア教」という、誤った印象を与えかねないことにも気をつけたいところです。 これらのことを、参考に、この日の聖歌を考えてはいかがでしょうか?【Kyriale Cum iubilo 】 聖母の被昇天の祭日の「ミサ賛歌」は、この曲を歌うところも多いと多いと思います。この一連の曲と『典礼聖歌』の関係についても触れたいと思います。ここで、「ミサ賛歌」という聞きなれないことばが出てきました。以前は「ミサ曲」と言われてきたものですが、より、正確に定義するために、「ミサ賛歌」ということばを用います。詳しくは、ホームページの「ミサ賛歌」をご覧ください。 まず、Kyrie ですが、この曲はギリシャ語です。グレゴリオ聖歌はすべてラテン語ではありません。Kyrie は「主」の呼格、Christe も同じく「キリスト」の呼格、eleison は 動詞eleo 「あわれむ」の命令形です。ここで、特に気をつけたいことは、Kyrie とChriste それぞれのe の長いメリスマが、次の、e leison の e と一緒になってしまいやすく、それでは、肝心の「あわれみたまえ」という嘆願が、はっきりせず、祈りがよく込められません。Kyrie とChriste それぞれの e とe leison の e は、はっきりと言い換える(ただしやりすぎにもならない)ように気をつけてください。そのためにも、一度、この Kyrie をラテン語 "Domine miserere, Christe miserere, Domine miserere"で歌ってみるとよいと思います。 次の、Gloria ですが、グレゴリオ聖歌としては、音域も広く、高度な技術がいるものの一つです。この曲で二回出てくる Iesu Christe 「イエス・キリストよ」は、その音形から、自然に rit.しないでしょうか。おそらく、当時、この部分で跪く習慣があったことから、その動作にふさわしく作曲されたものと思います。聖歌は典礼に従属する、典礼の中で育まれるという、典礼音楽、『典礼聖歌』の基礎がここにもみられます。 二回出てくる、qui tollis peccata mundi は二回目が、ほぼ二度高く歌われます。これと似た手法は、204「栄光の賛歌」にも見られます。204では、この部分の旋律は、ことばに対応して、同じものとなっています。では、どこかというと、テノールのパートを見てください。二回目、「世の罪をのぞきたもう主よ」が、cis(ド♯)-D(レ)と、高い音で歌われます。作曲者は、生前、音楽大学の授業で、学生にこの Kyriale を歌わせていましたので、それを、この曲に取り入れたのではないかと思います。 Sanctusは、イタリアの作曲家レスピーギの『ローマの松』三部作の中の「カタコンベの松」に出てくることで有名です。レスピーギの他にもドビュッシー、ダンディ、メシアン、高田三郎などロマン派以降の高名な作曲家は、多くが、グレゴリオ聖歌をソレム修道院に学び影響を受けました。 Sanctus は、歌詞の内容からも、 Dominus Deus Sabaoth まで、一つのフレーズとして歌わないと、セラフィムの歓呼の声と合わなくなります。続く、 Pleni sunt ~は、シラビックで短い単語が連続します。ラテン語は語尾の変化で「格」が決まりますし、場合によっては、別の単語になってしまいますので、細かい、語尾まできちんと発音しましょう。教会ラテン語では"H" を発音しませんから、「アレルヤ」と同じく、 Hosannna も「オザンナ」と発音します。 Agnus Dei は冒頭の部分は、三回とも旋律が同じです。203同様、先唱者が歌いだしてもよいでしょう。Qui tollis ~、一回目と二回目は、旋律が異なりますから、祈りのニュアンスも異なると思います。会衆もそうですが、先唱者が歌うとしたら、最初の Agnus Dei も三回祈り方が微妙に異なるのではないでしょうか。 この他にも、聖母の被昇天、聖母の祝祭日の聖歌については、まだまだ、触れたいことがありますが、字数の関係もあり、今回はこのあたりにします。また、機会を見て、今回触れることができなかった曲なども、考えてみたいと思います.【参考文献】 『毎日の読書』第6巻(カトリック中央中央協議会 1990)

2005.08.03

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- プログレッシヴ・ロック

- 映画鑑賞〜ヒプノシス

- (2025-02-13 18:00:45)

-

-

-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪

- 雪まつりではK-POPのライブも

- (2025-02-11 13:03:05)

-

-

-

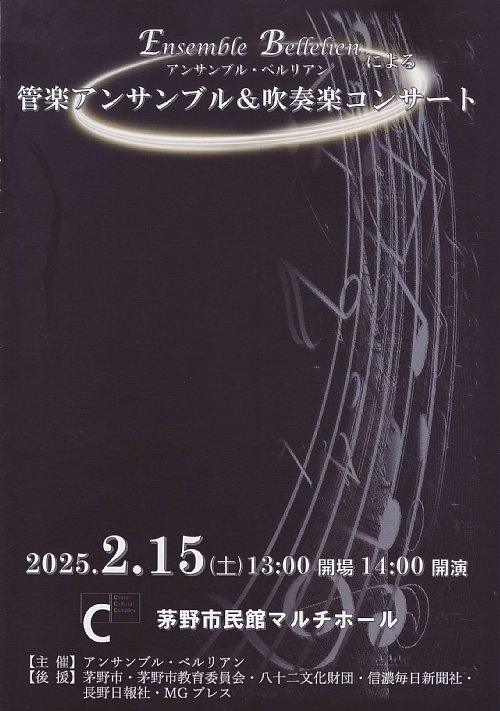

- 吹奏楽

- アンサンブル・ベルリアンの管楽アン…

- (2025-02-16 17:40:33)

-