テーマ: 京都。(6078)

カテゴリ: 京都検定1級過去問

第10回 問題4の解答です。

■私の解答 正解の場合は◎、不正解または部分的に正解の場合は正解を【正解】に記載

◆は関連する「お勉強」

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【問題4】生活・行事、伝統文化について、次の問いに答えなさい.

(2点×10問=20点)

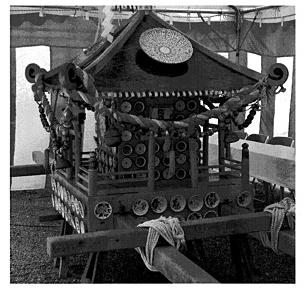

(31)8月に、周囲にお皿などが飾られた陶器神輿(写真)か巡行し、大規模な陶器市が開催さ

れる坂の名は何か。

■五条坂 ◎

◆京都の陶器市、陶器まつり

・8月 京都五条坂陶器まつり

・10月 清水焼の郷まつり

・大報恩寺 7月 陶器供養会 陶器供養。全国陶器市。

・炭山窯元まつり 10月

・東福寺~泉涌寺 窯元もみじまつり/窯元大陶器市 11月

(32)北野天満宮の摂社・火之御子杜で、毎年6月1日に行われる例祭の日のみ特別に授与され

るお守りのご利益は何除けか。

■雷 ◎

◆北野天満宮夏の行事

・8月8日 北野七夕祭泣き相撲

菅公の十九代前の先祖である野見宿禰(相撲の始祖)に由来する

・8月1日 北野七夕祭学業大祭

・8月1日~8月10日 北野天満宮七夕祭

・7月7日 御手洗祭と七夕祭

・大福梅土用干し

正月の縁起ものとして事始め(12月13日)から授与される「大福梅」調製用の梅の実を、梅雨明

・夏越大祓式

・8月4日 例大祭

農耕の神として神徳あらたかなので氏子の西ノ京の農家が丹精込めて作った夏野菜を奉納し

感謝の祈りを捧げる。

・御誕辰祭 大茅の輪くぐり

火之御子社に古式にもとづき「火打ち石」にて浄火を点じた後、神前にお供えされた雷除け

のお守・お札をお祓いして雷除けの祈祷が斎行される。祭典後、雷除けのお守・お札が参拝

者に授与される。このお札は、[北野千体札]と称され古くは千体に限定されていた。

一年の五穀豊穣と落雷が少ないことを祈願する。

(33)右京区嵯峨、小倉山の東北麓一帯の地で、鳥辺野、蓮台野とともに、古くから葬送の地で

あったところはどこか。

■化野 ◎

◆化野念仏寺

・空海がその地葬られた人々を追善するために開創。

・五智山如来寺の名で真言宗に属していた。

・法然が念仏道場とし、浄土宗に。

・角倉素庵の墓

・千灯供養

(34)葵祭「路頭の儀」(行列)で、女人列の中心となる女性は何と呼ばれるか。

■斎王代 ◎

◆路頭の儀の女人列

・斎王代 腰輿(およよ)に乗る

・女別当

・内侍

・命婦(みょうぶ)

・女嬬(にょうじゅ)

・騎女(むねのりおんな)

・童女

(35)平成20年(2008)の祇園祭において、史上初めて山鉾の重量測定が巡行中に行われた。そ

の結果、もっとも重いのは月鉾の11.88トンであったか、もっとも軽かった0.36トンの山鉾

とは何か。

■???【正解】綾傘鉾

◆山鉾重量

重い順 月鉾→函谷鉾→長刀鉾→放下鉾→菊水鉾→南観音山→鶏鉾→北観音山→船鉾→岩戸山

軽い順 綾傘鉾→四条傘鉾→占出山→伯牙山→孟宗山

(36)相国寺塔頭の慈照院には、ある動物が千利休の孫に化けて、上手なお点前をみせたという

伝説が伝わる。この動物は何と呼ぱれたか。

■宗旦狐 ◎

◆京都の伝説 テキストP270~271(キーワード)

・蜘蛛塚

源頼光 銘刀「膝丸」 四天王の一人渡辺綱 賀茂の河原

・宗旦狐

相国寺 千利休の孫宗旦 お点前 門前の豆腐屋の破産救う 近くの店繁盛

・撞かずの鐘

報恩寺 「八半」という織屋の15歳の丁稚、13歳の織子

織子9つ、丁稚8つ

・鬼門の猿

光格天皇御所再建(1790) 宮大工が日吉(ひえ)山王神社の神の使いの木彫りの猿を祀る

悪さをするので閉じ込めた 猿ヶ辻

(37)幽霊が赤子になめさせるために買い求めたという由来をもち、現在も六道珍皇寺の近くで

販売されている飴を何というか。

■幽霊子育飴 ◎

(38)舞妓の花簪は花街の季節を彩るシンボルでもあり、月ごとに変わる。12月に舞妓が髪に挿

すのはどんな簪か。

■まねき ◎

◆月の簪

・松竹梅(始業式:稲穂)、梅、菜の花、桜、藤、柳

団扇、薄、桔梗、菊、紅葉、まねき

(39)明治5年(1872)に開かれた京都博覧会の余興として催された「都をどり」を振付し、六

世片山九郎右衛門と結婚して、京舞と能楽の交流をいっそう深めたのは誰か。

■三世井上八千代 ◎ (片山春子)

◆京舞井上流

・初世井上八千代 本名サト 儒学者の妹

近衛家で御殿舞を学ぶ

八千代の名は近衛家老女、南大路鶴江の餞別の言葉にちなむ

「井菱」紋は近衛家奥方から賜る

御殿風の座敷舞と地唄舞を基礎とし、伝統の遊郭島原の舞の師匠として流派の基礎を築く

・二世井上八千代 本名アヤ 初世の姪

幕末の京都で文学や能楽の演出を取り入れ、井上流を大成

・三世井上八千代 本名片山春子

京都博覧会の余興としての都をどりを振り付け。祇園町の舞の師匠としての地位確立。

観世流能楽師六世片山九郎右衛門と結婚 京舞と能楽の交流をいっそう深めた。

・四世井上八千代 本名 片山愛子

三代目井上八千代の内弟子。夫は三代目の孫である片山博通(八世片山九郎右衛門)。

・五世井上八千代 本名 観世三千子(旧姓:片山)

四代目八千代の片山愛子を祖母、片山幽雪(九世片山九郎右衛門、能楽シテ方観世流)を

父。夫は九世観世銕之丞(能楽シテ方観世流)。

(40)次の二つの神事・行事は同じ日に行われる。その日は、何月何日か。

・上買茂神社「自馬奏覧神事」

・御香宮神社「七種神事」

・花街始業式(祇刷甲郎、先斗町、宮川町、祇園東の四花街)

■1月8日 【正解】1月7日

◆1月1日~7日の行事(京都手帳2015から)

・1日 若水祭/日向大神宮 歳旦祭/平安神宮 新歳国祷祭/妙満寺 白朮祭/八坂神社

蓬莱船(~2/3)/上賀茂神社 初護摩(狸谷山新年祈祷祭)/狸谷山不動院

新年年頭法要(~1/3)/萬福寺 皇服茶(~1/3)/六波羅蜜寺

・2日 筆始祭/北野天満宮 初寅大祭/鞍馬寺 釿始め(ちょうな)/広隆寺

初寅大祭(1/1~1/3)/毘沙門堂 天満書(~1/4)/北野天満宮

正月庭園公開(~1/4)/元離宮二条城二の丸庭園・清流園など

・3日 初卯神事/上賀茂神社 大般若経転読会/金蔵寺 開山忌/萬福寺

かるた始め式/八坂神社 修正会/勝林院

・4日 蹴鞠はじめ/下鴨神社 小町手づくり市/隨心院

・5日 初あがた祭/県神社 新年竟宴祭/上賀茂神社 釿始式/城南宮

八千枚大護摩供/赤山禅院 大山祭/伏見稲荷大社

新春初生け式/池坊

・7日 白馬奏覧神事/上賀茂神社 若菜神事/貴船神社

若菜祭 並 昭和天皇祭遥拝式/八坂神社 七種神事(七草粥)/御香宮神社

若菜節句祭/西院春日神社 今日庵初釜式(~1/12)/裏千家

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

推定得点 20点中 16点

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

■私の解答 正解の場合は◎、不正解または部分的に正解の場合は正解を【正解】に記載

◆は関連する「お勉強」

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【問題4】生活・行事、伝統文化について、次の問いに答えなさい.

(2点×10問=20点)

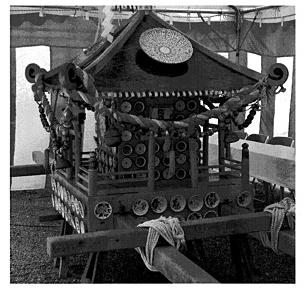

(31)8月に、周囲にお皿などが飾られた陶器神輿(写真)か巡行し、大規模な陶器市が開催さ

れる坂の名は何か。

■五条坂 ◎

◆京都の陶器市、陶器まつり

・8月 京都五条坂陶器まつり

・10月 清水焼の郷まつり

・大報恩寺 7月 陶器供養会 陶器供養。全国陶器市。

・炭山窯元まつり 10月

・東福寺~泉涌寺 窯元もみじまつり/窯元大陶器市 11月

(32)北野天満宮の摂社・火之御子杜で、毎年6月1日に行われる例祭の日のみ特別に授与され

るお守りのご利益は何除けか。

■雷 ◎

◆北野天満宮夏の行事

・8月8日 北野七夕祭泣き相撲

菅公の十九代前の先祖である野見宿禰(相撲の始祖)に由来する

・8月1日 北野七夕祭学業大祭

・8月1日~8月10日 北野天満宮七夕祭

・7月7日 御手洗祭と七夕祭

・大福梅土用干し

正月の縁起ものとして事始め(12月13日)から授与される「大福梅」調製用の梅の実を、梅雨明

・夏越大祓式

・8月4日 例大祭

農耕の神として神徳あらたかなので氏子の西ノ京の農家が丹精込めて作った夏野菜を奉納し

感謝の祈りを捧げる。

・御誕辰祭 大茅の輪くぐり

火之御子社に古式にもとづき「火打ち石」にて浄火を点じた後、神前にお供えされた雷除け

のお守・お札をお祓いして雷除けの祈祷が斎行される。祭典後、雷除けのお守・お札が参拝

者に授与される。このお札は、[北野千体札]と称され古くは千体に限定されていた。

一年の五穀豊穣と落雷が少ないことを祈願する。

(33)右京区嵯峨、小倉山の東北麓一帯の地で、鳥辺野、蓮台野とともに、古くから葬送の地で

あったところはどこか。

■化野 ◎

◆化野念仏寺

・空海がその地葬られた人々を追善するために開創。

・五智山如来寺の名で真言宗に属していた。

・法然が念仏道場とし、浄土宗に。

・角倉素庵の墓

・千灯供養

(34)葵祭「路頭の儀」(行列)で、女人列の中心となる女性は何と呼ばれるか。

■斎王代 ◎

◆路頭の儀の女人列

・斎王代 腰輿(およよ)に乗る

・女別当

・内侍

・命婦(みょうぶ)

・女嬬(にょうじゅ)

・騎女(むねのりおんな)

・童女

(35)平成20年(2008)の祇園祭において、史上初めて山鉾の重量測定が巡行中に行われた。そ

の結果、もっとも重いのは月鉾の11.88トンであったか、もっとも軽かった0.36トンの山鉾

とは何か。

■???【正解】綾傘鉾

◆山鉾重量

重い順 月鉾→函谷鉾→長刀鉾→放下鉾→菊水鉾→南観音山→鶏鉾→北観音山→船鉾→岩戸山

軽い順 綾傘鉾→四条傘鉾→占出山→伯牙山→孟宗山

(36)相国寺塔頭の慈照院には、ある動物が千利休の孫に化けて、上手なお点前をみせたという

伝説が伝わる。この動物は何と呼ぱれたか。

■宗旦狐 ◎

◆京都の伝説 テキストP270~271(キーワード)

・蜘蛛塚

源頼光 銘刀「膝丸」 四天王の一人渡辺綱 賀茂の河原

・宗旦狐

相国寺 千利休の孫宗旦 お点前 門前の豆腐屋の破産救う 近くの店繁盛

・撞かずの鐘

報恩寺 「八半」という織屋の15歳の丁稚、13歳の織子

織子9つ、丁稚8つ

・鬼門の猿

光格天皇御所再建(1790) 宮大工が日吉(ひえ)山王神社の神の使いの木彫りの猿を祀る

悪さをするので閉じ込めた 猿ヶ辻

(37)幽霊が赤子になめさせるために買い求めたという由来をもち、現在も六道珍皇寺の近くで

販売されている飴を何というか。

■幽霊子育飴 ◎

(38)舞妓の花簪は花街の季節を彩るシンボルでもあり、月ごとに変わる。12月に舞妓が髪に挿

すのはどんな簪か。

■まねき ◎

◆月の簪

・松竹梅(始業式:稲穂)、梅、菜の花、桜、藤、柳

団扇、薄、桔梗、菊、紅葉、まねき

(39)明治5年(1872)に開かれた京都博覧会の余興として催された「都をどり」を振付し、六

世片山九郎右衛門と結婚して、京舞と能楽の交流をいっそう深めたのは誰か。

■三世井上八千代 ◎ (片山春子)

◆京舞井上流

・初世井上八千代 本名サト 儒学者の妹

近衛家で御殿舞を学ぶ

八千代の名は近衛家老女、南大路鶴江の餞別の言葉にちなむ

「井菱」紋は近衛家奥方から賜る

御殿風の座敷舞と地唄舞を基礎とし、伝統の遊郭島原の舞の師匠として流派の基礎を築く

・二世井上八千代 本名アヤ 初世の姪

幕末の京都で文学や能楽の演出を取り入れ、井上流を大成

・三世井上八千代 本名片山春子

京都博覧会の余興としての都をどりを振り付け。祇園町の舞の師匠としての地位確立。

観世流能楽師六世片山九郎右衛門と結婚 京舞と能楽の交流をいっそう深めた。

・四世井上八千代 本名 片山愛子

三代目井上八千代の内弟子。夫は三代目の孫である片山博通(八世片山九郎右衛門)。

・五世井上八千代 本名 観世三千子(旧姓:片山)

四代目八千代の片山愛子を祖母、片山幽雪(九世片山九郎右衛門、能楽シテ方観世流)を

父。夫は九世観世銕之丞(能楽シテ方観世流)。

(40)次の二つの神事・行事は同じ日に行われる。その日は、何月何日か。

・上買茂神社「自馬奏覧神事」

・御香宮神社「七種神事」

・花街始業式(祇刷甲郎、先斗町、宮川町、祇園東の四花街)

■1月8日 【正解】1月7日

◆1月1日~7日の行事(京都手帳2015から)

・1日 若水祭/日向大神宮 歳旦祭/平安神宮 新歳国祷祭/妙満寺 白朮祭/八坂神社

蓬莱船(~2/3)/上賀茂神社 初護摩(狸谷山新年祈祷祭)/狸谷山不動院

新年年頭法要(~1/3)/萬福寺 皇服茶(~1/3)/六波羅蜜寺

・2日 筆始祭/北野天満宮 初寅大祭/鞍馬寺 釿始め(ちょうな)/広隆寺

初寅大祭(1/1~1/3)/毘沙門堂 天満書(~1/4)/北野天満宮

正月庭園公開(~1/4)/元離宮二条城二の丸庭園・清流園など

・3日 初卯神事/上賀茂神社 大般若経転読会/金蔵寺 開山忌/萬福寺

かるた始め式/八坂神社 修正会/勝林院

・4日 蹴鞠はじめ/下鴨神社 小町手づくり市/隨心院

・5日 初あがた祭/県神社 新年竟宴祭/上賀茂神社 釿始式/城南宮

八千枚大護摩供/赤山禅院 大山祭/伏見稲荷大社

新春初生け式/池坊

・7日 白馬奏覧神事/上賀茂神社 若菜神事/貴船神社

若菜祭 並 昭和天皇祭遥拝式/八坂神社 七種神事(七草粥)/御香宮神社

若菜節句祭/西院春日神社 今日庵初釜式(~1/12)/裏千家

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

推定得点 20点中 16点

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[京都検定1級過去問] カテゴリの最新記事

-

【京都検定過去問】1級合格者バッジ購入 2017/02/10

-

【京都検定過去問】推定得点/実際得点差の… 2017/01/31 コメント(2)

-

【京都検定過去問】§結果通知到着。得点は… 2017/01/27 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー

© Rakuten Group, Inc.