2009年01月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

有る中国青年の日本の会社への感想

魯豫一家親的QQ空間日本の会社で働く1999年大学を卒業後、僕は国営の外貿公司(輸出入商社)に就職しました。毎月情けない5,6百元の給料ではやりきれない。思い切って退職した。退職して日本の会社へ就職した。その会社は、規模はそんなに大きくない。社員も百人に満たない。しかし、噂では、日本の本社は有名な会社らしい。業務は貿易で、上司の中国語は驚くほどうまい。時には、広東語で「嘛嘛 地」なんて言う。日本の会社に勤めだして変わった事といえば、まず服装。Tシャツとジーパンは、お蔵入り。毎日、スーツに革靴を穿き、びしっときめる。世界を駆け回る保険のセールスマンのように。次は、遅刻しなくなった。出張から午前2,3時に帰宅しても、次の日はちゃんと9時には机についている。前の国営企業の時は、定時に出勤した事はない。どうせ、タイムカードもないし、十数分遅れてもどうって事はない。みんな同じようなものだった。上司も片目をつぶって見逃してくれた。外資企業は違う。タイムカードがなくても、給料を引かれなくても、遅刻はしない。もし一分でも遅れたら、上司の顔色が変わる。会社にある財務の女性がいた。毎朝、6時に家を出てバスで2時間かけて出勤する。彼女は、一度も遅刻したことがない。聞いた話では、上司はそれに感動し彼女だけには交通費が支払われているらしい。昔よく「日本の鬼」と厳しそうな呼び方を聞いた。今僕は、身を以て体験している。会社の管理も非常に細かい。それぞれの仕事は整然としている。私が打つFAXも一枚ごとに上司が目を通す。上司のサインがないと無効である。商売が決まると、課長、室長、部長、取締役にサインをもらわないといけない。日本人は、報告を大変重視する。大きい事件が起こると、社員に書面で詳細な資料を要求する。最初、私の報告はいつも上司に全部直されていた。今は、上司もさっと目を通すだけである。結局私も彼に2年以上教育されたわけである。当然、しっかりと覚えている。上司から叱られたとき、まず自分の間違いを認めなければいけない事を。それから湾曲に意見を述べる。絶対服従が会社に対する忠誠の表現である。上司を見て、私は「日本の鬼」がなぜ世界を股にかけて活躍しているのか理解できた。日本の社員は、みんな真面目に働く。理解できないほどにである。例えば、上司は会社のすべての費用を厳格に管理している。ある時、同僚が駅からホテルまで往復し、40元のタクシー代の領収書を請求した。上司は、厳しく言った。「片道15,6元で、20元もいらない、丁度20元なんてあり得るわけがない。」そんなに多く請求できるか!その同僚はでシュンとなり、後で「日本の鬼は、ドケチだ!」とわめいていた。しかし、私は上司が社員に対してだけでなく、自分でも会社の電話で家族と話をしたら、どんなに短くても、費用が多くても少なくても、ちゃんと明細と突き合わせ自分で支払っているのを知っている。私と一緒に朝まで残業しても残業代をもらってないのも知っている。日本の本社からもらう給料が高いのであろう。しかし、偉くなればだらけるもので、残業代をもらったからといって本社ではわからないであろう。上司は何事も自分でするのが好きで、いつも部下と一緒にマーケットの研究に余念がない。お客さんの生産能力、経営状況、信用度などを分析している。それから、取引するかどうかを決定するのである。彼は、各社員の業務進行状況を注意深く把握しており、会社の利益に影響がでるのを防いでいる。日本の会社は、人的資産の管理方法が欧米とは違う。日本の会社は、学歴を重視する。給料を上げる時にも、これまでの仕事の仕方を考慮する。簡単に人を雇ったり、解雇したりせず、仕事は比較的安定している。仕事に励めば、年々給料も増えてくる。しかし、増え方は、人によって違いがある。しかし、仕事時間は長く、きつい。高速で動く機械のようである。体が丈夫でないともたない。サラリーマンになってから、ガールフレンドもすぐに妻に変身した。家に帰ったら、暖かいスープが待っている。とりあえず、僕の給料は、サラリーマンの人並みで中級程度であろう。ただ、日本語だけは上司から言われているレベルには及ばない。上司は、一度酒の席で残念そうにこう話した。「日本専攻だったら、すぐに1000元給料あげてやるのにな~」生き霊である。会社の仕事はすべて英語でやりとりされる。しかし、東京本社の業務主任は英語があまりうまくない。電話でのトラブルも絶えない。しかしどうしようもない。日本人の為に働いている間、この言語蔑視に耐えなくてはならない。私は、日本の会社で働いたことは、私の人生の宝となるであろう。しかし、まだ日本語を勉強する気にはならない。一生ここで働くつもりはないからである。私の目標は、自分の為に働けるようになる事である。

2009.01.27

コメント(2)

-

笠谷和比古著「武士道と日本型能力主義」-なぜ日本はアジアで唯一欧米と肩を並べる近代化に成功したのか?

アメリカ資本が清国で投資するよい方法がありますか?1896年8月から9月アメリカを訪問していた李鴻章に、Newyorktimes の記者がこのような質問をした。大日本帝国憲法が1889年2月に公布された7年半後の事である。お金と労働力、土地の結合によって財富というものは生まれてくる。清国政府はいかなる資本の投資も歓迎する。親しい友人であるグラント将軍は「貴方達は、欧米資本を清国に取り入れて近代化された工業企業を興すべきである。以て清国人民が豊かな自然資源を利用できるように。しかし、それらの企業の管理権は清国人民が握っておく必要がある。」といってました。我々は、あなた方の投資を歓迎します。資金と技術を貴方達が提供してください。しかし、鉄道、通信は自分たちでコントロールします。我々は国家主権を手放すわけにはいきません。いかなる人であろうと我々の精神的権力に危害を加えることはゆるされません。私は、彼の言葉を決して忘れません。すべての資本、それがアメリカからであろうが、ヨーロッパからであろうが自由です。中国には「中共十一届三中全会以来」という言葉がある。「三中全会以来」と略して使ってもその意味は通じる。あまりにも影響力が大きく有名なその会議は、1978年12月22日北京で挙行された。そこでは、文化大革命の終焉、、トウ小平の復権、改革・解放路線が提案され、中国の舵が大きく切られた会議であった。李鴻章がアメリカで語った話から80数年。トウ小平がそれを現実のものとする事になるのである。江戸時代を研究されている笠谷氏は、この本の巻末でヨーロッパと日本の組織の対比して見せてくれる。ヨーロッパ社会も日本とほぼ時期を等しくしながら、中世の封建社会から近世・近代への移行を始めていた。日本の応仁の乱、戦国時代に相当する十五、十六世紀の頃の事である。ヨーロッパの封建制は中世から近世への移行の中で、大きくは次の三つの国制的形態が継起的に出現するとされている。すなわち、封建制、等族制、絶対制の三種の国制である。封建制、等族制については、長くなるので割愛させていただき、ここでの本論に必要な絶対制についてその説明を明記したい。絶対制、すなわち絶対王制と呼ばれる制度である。ヨーロッパ諸国は、絶対王政に移行する過程で、それまで軍事を担っていた封建領主を軍事から切り離し、傭兵制、常備軍というような形で軍隊の近代化を図る。ヨーロッパ世界における国家統合および行政官僚制の形成は、国王ないし領邦君主の主導の下に進められたが、その行政官僚制の形成過程は日本の場合と大きく異なっていた。ここでは行政機構を構成している役人、行政官とは、それぞれの分野における専門家であった。財政長官は、経済や財務に堪能な商人や銀行家であり、建設長官は建築・土木の専門技術者であり、司法長官は当時大きな影響力をもって復活してきたローマ法を習得した法律の専門家といった具合である。一方日本は、以前に江戸時代の組織と日本の政治家」でご紹介しましたように、江戸時代にはいるとそれまでの軍事組織が行政組織にそのままスライドします。元々の軍事組織は、大きな戦略は事前に決めていても、戦争状態では、突発的な変化に対応しなければならず、それぞれの家臣が備を作り、その備毎に状況を見て判断をくだしていたようです。その組織がそのままスライドして行政組織になったのですから、各備えをつくる単位での判断というものは、重視されたようです。こう見てくるとヨーロッパの組織がトップダウン式であり、日本がボトムアップ式であり現場主義であるというものうなずけます。ヨーロッパが専門的な知識にすぐれ、日本が現場からの技術革新で日本の製品が世界を席巻しているというのも偶然ではないのでしょう。明治にはいり、日本が狂い始めたのは、日本の伝統的組織を無視してヨーロッパの制度を取り入れ近代化を進めた為に何かが抜け落ちてしまったのではないだろうか。近代化がすすんだのは、ヨーロッパの技術を取り入れたからというのは間違いない事実ではあるが、日本がヨーロッパになることは、不可能である。ヨーロッパはヨーロッパで長い歴史を通してできあがった社会であって、そのすべてを違った歴史を持つ我が国に取り入れてもうまくいくとは思えない。日本の組織は、専門家では構成されていない。ではなぜ、欧米に匹敵する技術力を持ち得たのか?それは、年功序列、終身雇用制による職業の固定から生まれる専門知識だったのではないのだろうか。それは、ヨーロッパの数少ない学者よりも、日本の大勢の労働者による現場経験主義の勝利だと言える。少し考えると専門家を育てるといっても大学の4年間机上で、どれだけの専門家が育てられるであろう。さらに大学院に行ったとしても大同小異である。日本の労働者による現場主義なら、すべての労働者が数十年同じ仕事を通していろいろな専門身につけ発展させる事が可能である。それも広範なすべての職業においておこるのであるから、優秀な技術が生まれる確率も格段に高くなるはずである。ヨーロッパ式の専門家養成が不要といっている訳ではない。当然、それはそれで進める必要は大いにあると思う。しかし、日本がこれまでの発展を遂げてきた本当の理由が労働者の職業固定制にあるのであれば、それを放棄することは、資源を持たない我が国日本にとって全く不利であるといわざるを得ない。笠谷氏は、最後に中国の科挙制度にも触れられている。科挙の制度は、大変整った制度ではあったが、目指すところがまったく西欧や日本とは異なっていた。それは、優れた文人を作り出す事にあり、世の中を如何に治めるかだけが主眼であった。そこには技術革新や社会の発展は少しも考慮されていなかったのである。なぜ現代中国は、多くの問題を抱えているのか?資本を外国から取り入れるのはいいとしても、技術や運営管理まで外国任せにしてしまっているからだと私には思える。自分たちでなにも考えない。安価な労働力と広大な土地を提供する事によってのみ現在の発展を成し遂げたからでは無かろうか?日本も明治以降、欧米の技術を取り入れる事で発展をしてきた。一見すべて外国の技術のおかげのように思いがちであるが、本当にそうであるならば、日本の製品が世界で売れるはずはない。欧米の技術によってのみ日本が発展したのであれば、欧米の製品の方が優れていなければならない。日本が経済大国になれたのは、伝統的な日本の良さがあったのは間違いない事実であろう。最近の政治家や企業は、それに気づかずに欧米の物であれば何でもいいように勘違いしているように思えてならない。日本も中国のように外国の考え方を取り入れるだけで、社会は発展すると思いこんではいけない。自分たちの伝統的考え方をもう一度見つめ直し、自分の頭で考え、自分の体で経験し正しい方法を選択していかなくてはいけない。「ヨーロッパでは」とか、「アメリカでは」という魔法の言葉に惑わされる事はもうやめにしなくてはいけない。

2009.01.26

コメント(0)

-

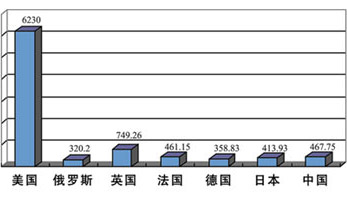

中国 国防白書-中国国防費総額、及び1人均平均防衛費は、主要大国の平均に及ばず

20日に中国の国防白書が発表された。そのニュースの中興味深いデータを見つけたのでご紹介したい。中国国防費総額、及び1人均平均防衛費は、主要大国の平均に及ばず

2009.01.25

コメント(0)

-

将来への不安

髪の毛を逆立てて、オレンジの手提げを持っている男の子がバスの座席の前でつり革につかまっている。その座席には、2人分の空席がある。お年寄りの為に席を空けているのかなっと眺めていた。だんだんとバスは混み合ってきた。もう乗れないんじゃないかなと思うのだが、それでも必死で乗り込んでくる人たちがいる。その男の子の前の座席は、それでも空いたままだった。日本は、これから高齢化社会を迎える。若い人たちの税金が高くなるといって、本当は年金生活に入るべき高齢者にも働いてもらう。働く意志のある高齢者は、雇わなくてはいけなくなった。不景気になって、若者は職に就けなくなった。それでなくても職が少ないのに、高齢者を雇わなくてはいけない。あと20年ほどしたら、私も高齢者の仲間入りをする。そのとき、今の若者が社会を支えているのだろうか。

2009.01.23

コメント(0)

-

隆慶一郎著「一夢庵風流記」-日本の朝鮮侵略の理由

中国と日本の関係を良くしていきたいと願っている私のとって、大東亜共栄圏と秀吉の朝鮮出兵は大変興味のある問題です。これまでずっと考えたり本を探したりしていたが、なかなかその詳細について書いてある本はありません。、大東亜共栄圏については、まだ輪郭くらいしか分かっていませんが、朝鮮出兵についてこの本にかなり詳しい説明がありました。豊臣秀吉の朝鮮侵略、いわゆる「唐入り」の理由については諸説がある。第一は秀吉は日明勘合貿易の復活を要求したという説だ。朝鮮を通じて明の国に紹介させ、室町時代の勘合(符)の制を復活して、官船商舶の往来を開かそうとしたものだろうという。第二は秀吉の功名心による海外征服説だ。自分の名を唐・天竺まで広めたかったというのだ。「予の願いは他に無く、只、佳名を三国(日本・明・朝鮮)に顕すのみ」と朝鮮王国に書いた文章がその論拠になっている。第三は秀吉の領土拡張説である。これは天正二十年五月首都漢城(ソウル)陥落した時、秀吉が明・朝鮮を含めた征服地国割り方針を出した事を論拠としている。第四は秀吉の専制的な性格にその理由を求める説だ。日本国内における土一揆以来の農民の力をはぐらかそうとする封建領土の望みと、ポルトガルの商業資本に対抗しようとする日本の豪商の要求の上に乗って、秀吉自身が専制化し、その鉾先を近隣諸国に向けたというのだ。どの説にも相応の論拠があり、もっとものように聞こえる。秀吉がこのような考え方を持つに至った時期は、一番古い記録が天正十三年からあるという。天正十四年には対馬の宗議調に、朝鮮王国を日本の内裏へ参洛させるように命じている。つまりは日本への服属させようというのだ。ここには、秀吉の事実に対する大きな誤認がある。秀吉は朝鮮が対馬に服属しているものと信じていたのだ。事実は全く逆で、朝鮮側では対馬が朝鮮の属島だと思っていた。これらの説では、なんとなく納得がいきません。戦国も末期とはいえ、まだ国内が非常に不安定な時期に、わざわざ未知の世界に出兵を考えるでしょうか?私には、秀吉がどうしても朝鮮に出兵しなければならない事情が有ったとしか思えないのです。秀吉は、成り上がり者でした。信長や家康は、もともと確乎とした地盤の上に成り立っておりました。そして、その地盤の上ではじめて信長はカリスマ性で、家康は指導力で勢力を伸ばしてきたように思います。しかし、何も地盤のない秀吉は利で各武将を引きつけたように見受けられます。当時の武将達は、それぞれ強大な軍事力を誇り独立していました。それらの武将達を率いるために秀吉は、過分の報償を与え続けたようです。対する家康の家臣に対する報償は微々たるものでした。それは、性格によるものではなく、もともとの地盤に起因しているのだと私は考えます。秀吉は、過分の報償を与え続ける必要があった。そして自分が天下をとった時、戦争がなくなり、報償を与え続ける事ができなくなったとき、彼はその目を日本以外に向けるしかなかったのではないでしょうか。

2009.01.20

コメント(0)

-

藤沢周平著「漆の実のみのる国」ー漆と櫨の商品競争

米沢藩の第一期改革は、竹俣美作綱吉を中心とし、明和・安永期(1760-1770年)に行われます。1. 倹約2. 農民管理による年貢の確保。そして最後に、収入を倍増する為に、3. 漆、桑、楮を各百万本植える。これらの木からとれる原料を、専売化し藩の収入を増やそうという訳です。調べてみると専売制というのは、特別に目新しいことでもなかったようですが、米沢藩にとっては、画期的な事だったのかもしれません。しかし、この目論見は、うまくいかなかった。米沢藩でとれる漆蝋よりも西南諸藩でとれる櫨蝋の方が品質がよかったようです。 漆の若葉 櫨の木 蝋栽培と精蝋技術を最初に確立したのは薩摩藩だが、その後久留米藩、熊本藩、福岡黒田藩、萩藩、紀州藩などが、薩摩藩からあるいは種子を譲り受け、あるはいは苗木を買い受けて藩内で栽培を奨励した。その普及の流れの中で、福岡藩はことに櫨の品質改良に力を入れ、竹下直道による優良品種松山櫨の発見、内山伊吉による伊吉櫨の発見などが、木蝋の品質を高める基礎になった。 それに加えて西南諸藩の多くが積極的に晒蝋の技術に取り組んだことが、米沢蝋との間に決定的な品質の差を生み出す事になったのである。 晒蝋の原理は、一言で言えば生蝋を天日漂白して白蝋をつくると言うことだが、筑後晒しと呼ばれる晒にしても、灰汁を加えて大釜で煮る、固まったものをさらに削って粗片にして天日で漂白する。そのあとふたたび釜にもどして煮直して灰分をのぞき、ふたたび斧、カンナなどで削ったものを天日漂白するという、幾工程かの手間をかけて白蝋を作り上げる。 櫨栽培と晒蝋の技術は、大洲藩や松山藩、宇和島藩などの伊予諸藩にも伝えられて行ったが、注目されるのは大洲藩で始まった晒法で、宝暦年間に芳我弥三左衛門がはじめた、筑後晒法に対抗する伊予晒法は、ついにこの後文政期に完成して、筑後晒法を上回る品質すぐれた白蝋を生産する事に成功するのである。 正月に行った島根県の松江城天守閣で、「松江藩の財政危機を救え」という小冊子を手に入れました。(500円税抜)松江藩でも財政危機に際し「趣向方」(企画部)というような部署を設けて、新しい産業育成をはかったようです。櫨蝋を「木実方」という役所が取り扱い専売制にしていたようです。その他にもタタラ製鉄でつくられた鉄を管理する「鉄方」朝鮮人参を扱う「人参方」などがあげられます。こういう風に書くと、改革がスムーズにいったような印象もたれるかもしれませんが、実際には、うまく軌道にのるまでには、こんな事も行われたようです。1. リストラ 軍事では、番頭、物頭など指揮官級を削減。 行政では大勢いた奉行を兼務させ奉行職と役所を整理統合。 藩営事業では不採算部門の切り捨て。 こうして御徒身分以下968人を失職。2. 借金の踏み倒し 闕年(けつねん)といって「出雲国内すべての個人法人の間に結ばれた債権債務関係をすべて無効」にしたそうです。リストラなんて今に始まったことではないのですね。そして、いつの日か、また闕年が行われるのかもしれません。

2009.01.18

コメント(0)

-

日本人の古層にある神々の国 出雲

正月は、出雲大社に初詣に行ってきました。 大阪から「のぞみ」で岡山まで行き、岡山で「やくも」に乗り換えます。出雲に近づくにつれ、だんだんと空が黒ずみ、冷たい空気に包まれていくのが分かります。 元旦から大粒の雹が天罰でも下すかのように降ってはやみ、降ってはやみ。時折雲のあいまから降りてくる日光は、神々が本当にすんでいるのではないかと思えるような山々だけを映し出します。 偶然にも昨年末に読んだ丸山眞男氏の文章「歴史意識の古層」が思い浮かびます。 まだ、仏教にも儒教にもそして近代文明にも浴していない純粋な日本の姿をのぞけたような気がしました。日本の神聖な原点を感じると共に、それ以降、いろいろな文化や文明を取り入れ、千数百年という短い時間のなかで、現代を作り上げてきた我々日本人の祖先は、いかに勤勉であったのだろうという思いにかられます。 昨年後半から、世界的な金融の問題が取り上げられ、テレビでは連日社会の終わりのような報道がなされておりますが、日本の歴史を眺めるとき、そんなにたいした問題では無いことに気づかされます。我々の祖先は、もっと深刻な問題を経験し今日の我々が有るのです。 新年に、祖先からの授かった送り物は、そんな勇気だった気がします。

2009.01.04

コメント(1)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 旅のあれこれ

- 旅ブログ さんふらわあ ふらの

- (2025-11-25 15:36:54)

-

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 語り部観光列車「のと里山里海号」 …

- (2025-11-27 18:37:26)

-

-

-

- 日本全国のホテル

- 【京都府】湯らゆら温泉 料理旅館 …

- (2025-11-27 11:11:38)

-