全て

| カテゴリ未分類

懸賞

| 東京の旅

| 行事、地域

| 家族

| 滋賀、奈良の旅

| グルメ

| 四季の移ろい

| スポーツ

| 馬籠より

| 韓国旅行

| 中津川より

| 恵那より

| 美濃の旅

| 愛知、三重の旅

| 長野、山梨の旅

| 静岡の旅

| 京都の旅

| 大阪、兵庫、岡山の旅

| ヒューマン

| 旅のいろいろ

| 喫茶

| 菓子

| パソコン、電化品、車

| ヨーロッパ、ハワイ旅行

| テレビ、映画、音楽

| 歴史、伝統

| 買い物、主婦業

| 芸術、文化

| 日々の暮らし

| ニュース、時事

| ペット、動物

| 花、植物

| 飛騨の旅

| 自然

| 子ども

| 神奈川の旅

| 温泉

| 名古屋より

| ブログ、リンクス、ネット

| 中日ドラゴンズ

| 木曽より

| 夕焼け

| 食べ物いろいろ

| 行楽、遊び

カテゴリ: 美濃の旅

織田信長公、明智光秀公の美イラストは

JR岐阜駅内にある観光案内所にあった

ここに出かけたのは3月6日、国内でも

新型コロナが広がりつつある時期だった

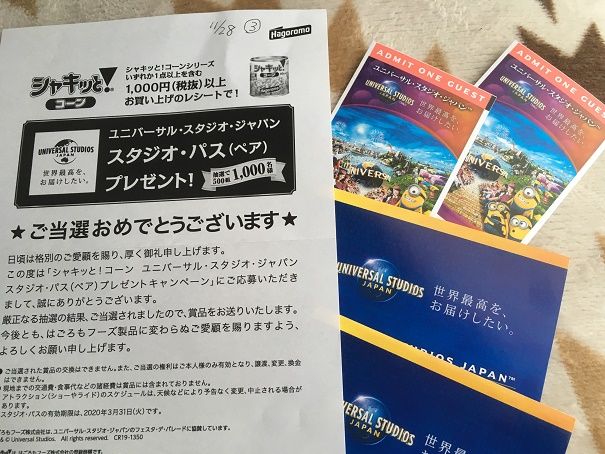

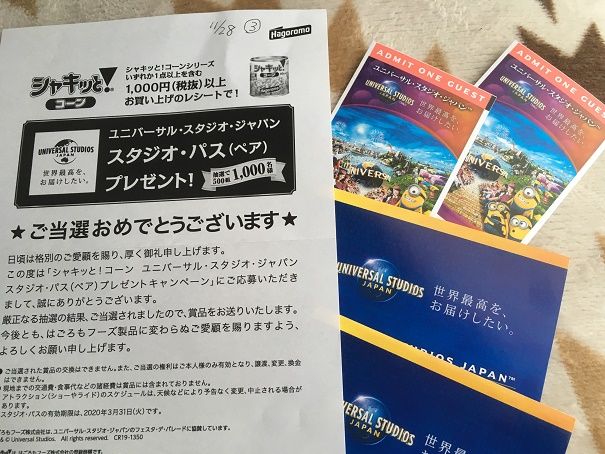

なぜここに?というと、昨年末にはごろも

コーンを購入して当選した、ユニバーサル

スタジオジャパン大阪のペアパスポートは

寒さもほころぶ3月の最初の週末が、娘も

三連休なので、パークに15分早く入れる

ホテルプランなども予約して楽しみにして

いたのだが

新型コロナの流行で、旅行に出かける直前

ユニバーサルスタジオジャパン大阪も臨時

休園が決定(チケットは延長出来そうです)

ホテルはキャンセルも無事に出来たけど

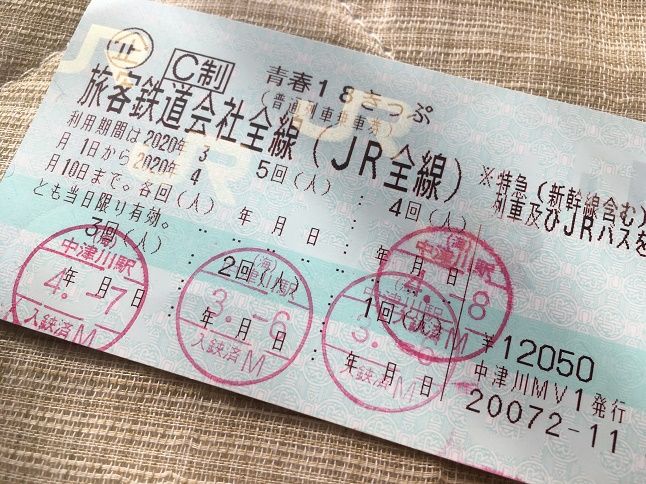

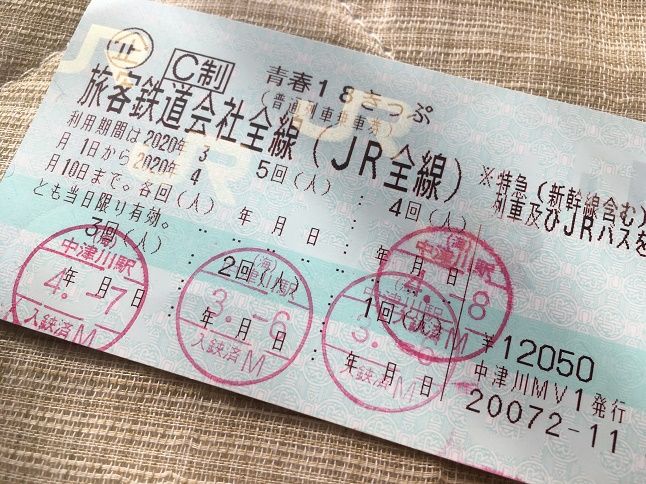

安く大阪に行けるように、2月下旬に購入

していた青春18切符(JRの普通電車に

乗り放題5回分。複数人数でも利用可能)

自分で駅で買ったものなら、使用前のもの

なら少額の手数料でキャンセル出来るのに

金券ショップで少し安い金額で買ったもの

だったのでキャンセルも出来ず、自分で

使い切るしかなくって、JRで娘と岐阜に

やってきたのだ

岐阜県内で合唱団やジム、夜の社交場や、

高級焼肉屋のクラスターが起きるのは

まだまだ先で、あの当時は名古屋で海外

旅行帰りの女性からジムのクラスターが

起きた頃で、名古屋に行くのは躊躇した

その為に、岐阜市内はまだまだ穏やかな

もので、民間のみならず公共施設なども

通常営業をしていた。出かけた3月6日は

金曜日と、平日で人出も少ないだろうし

片道2千円位するので、往復×2名利用で

8千円分

あと4千円弱で青春18切符のもとも

とる事が出来る。二人で名古屋に往復

したらスグだけども、繁華街の名古屋に

出かける気持ちもなかった。斎藤家を

滅ぼした織田信長が、岐阜と名付けて

楽市楽座で賑わっていた、歴史からか

織田信長に対するリスペクトはすごい

斎藤道三の娘で、信長の妻となった帰蝶

(濃姫)の華やかなイラスト入りの路線

バスも運航していた。そんな歴史ものの

他に

岐阜市を中心に、岐阜県全体をホーム

タウンとしている「FC岐阜」でチーム

カラーやエンブレムは岐阜県花である

レンゲソウと木曽三川をモチーフとして

赤は情熱、青は知性、緑は調和を表して

いるそうだ。

ホームスタジアムは、岐阜メモリアル

センター長良川競技場。長良川と言えば

鵜飼。マンホールでも鵜の絵柄のものが

こちらはカワイイ、鵜の消防士さん

さてさて名古屋のモーニングが有名

だけど、喫茶の利用金額が日本一で

あるのは岐阜市で、モーニング発祥の

愛知県一宮市に近い事もあり、岐阜

市内もモーニング文化が盛んである

岐阜駅からスグの「Caffe de Gouter」で

ドリング代だけで、モーニングセットが

ついてきた。これはカフェオレなので

450円だが、コーヒーなら400円だ

ヨーグルトにプリン? いやいや岐阜の

モーニングの特徴の一つが、茶碗蒸しを

付けるお店が多い事。ハイ、これって

「茶碗蒸し」なんですよ。パンはシナモン

トーストにしてみました

かつて名古屋鉄道の岐阜市内線という

路面電車が走っていた(2005年に

廃線)そうで、その主力でもあった丸窓

電車(モ510系)車両が岐阜駅北口

広場に展示をしていた。今は路線バスが

走る岐阜市内

岐阜バスの「ぎふ戦国きっぷ」を購入。これは

大河ドラマ館の入場券と、金華山ロープウェーの

往復乗車券、山頂の岐阜城の入場券と1日乗車券が

セットになったお得なセット券だ

車窓からは美川憲一の歌う「柳ケ瀬ブルース」

でも有名な柳ケ瀬商店街。柳ケ瀬で流しをして

いた宇佐英雄という人が作詞作曲し自費制作

したものをレコード会社が気に入ったらしい

やってきたのは岐阜公園です。正面の山上の

ちょこんとしたでっぱりが岐阜城(稲葉山城)

です。手前の噴水の女神の像は、昭和11年に

岐阜市主催で開催された躍進日本大博覧会時に

建立された像で、戦争で供出されましたが戦後

再建されました

「リロちゃん」は金華山ロープウェーや山上の

リス村、金華山周辺の観光をPRしているリスの

マスコットで、年齢は3歳で趣味は日向ぼっこと

お散歩。好きな食べ物はどんぐりとチョコレート

だそうですよ

かっちょいい麒麟がくるの光秀のと、岐阜城の

自動販売機も設置されていましたよ。このように

おもてなしも万端なのに・・・

岐阜公園を奥の方に行くと、御手洗池と

という大きな石碑があった。塩谷鵜平の

正史には さありとも 雁の涙おつ

なんでも、うしろの山に伊奈波神社があって

この池で手を洗つて参拝した事から御手洗池と

いうらしいが

慶長5(1600)年の関ヶ原合戦で、当時の

岐阜城主であった織田秀信は石田三成に味方し

徳川軍の福島正則や池田輝政の軍に攻められて

落城。その際に大勢の奥女中らがこの池に投身

自殺したと伝わっているそうだ

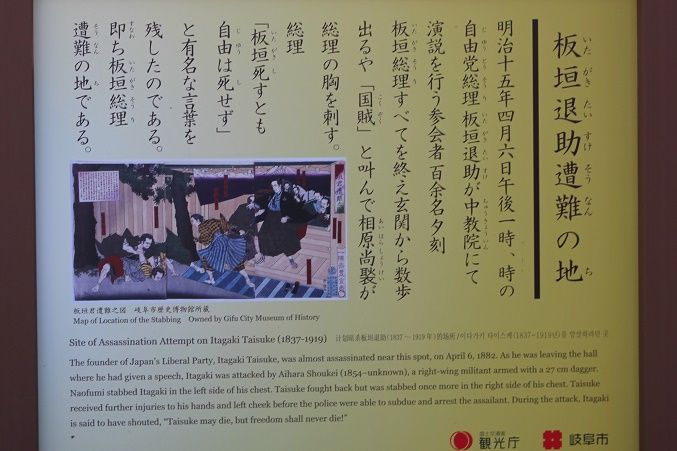

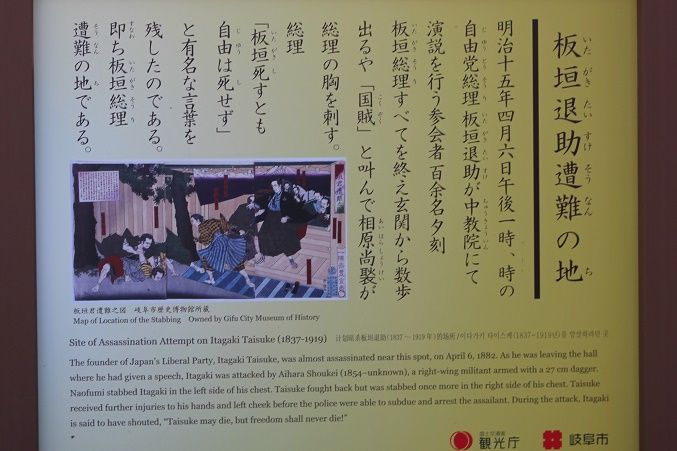

そして岐阜公園で忘れてはいけない歴史的な

事件といえば、明治15年4月6日に起きた

岐阜事件(板垣退助遭難事件、岐阜遭難事件)

である。神道中教院(岐阜公園にあった建物)で

板垣退助、内藤魯一らが自由党懇親会の演説を

行い、午後6時頃演説を終えた

午後6時半頃に、中教院の玄関の階段を下りて

帰ろうとしていた板垣を、「将来の賊」と叫び

相原尚褧が短刀を振りかざし板垣に襲い掛かり

板垣の左胸を刺し、二人がもみ合うのに気づき

内藤魯一が駆け寄って、相原を押さえ込んだ

板垣は何か所も刺されながらも、命に別状は

なかったが

板垣が襲撃を受けた際に叫んだと言われてる

「板垣死すとも自由は死せず」という言葉だが

板垣自身が、後に「アッと思うばかりで声も

出なかった」とも書いており諸説あるそうで

内藤魯一が事件時に叫んだという説もある

ギフチョウの再発見者(命名者)である昆虫

学者名和靖が、害虫駆除、益虫保護の研究の為

1896(明治29)年に開設した名和昆虫研究所が

前身で、世界各国の昆虫約1万8千種30万点

以上の標本を有し、標本以外にも様々な昆虫の

飼育や研究を行っている

名和昆虫博物館は1919(大正8)年に1開館。建物は

開館当時のもので、洋風2階建(設計は武田五一)で

唐招提寺のシロアリ被害を受けた柱が、解体修理時に

シロアリの被害を残す目的で引き取って、使用されて

いるそうだ。明治洋風建築で、登録有形文化財に指定

されている

隣接をしている名和記念昆虫館は1907(明治40)年の

洋風建築物で、建築当初は特別昆虫標本室として展示

されていた。標本の保存の為に高床式になっているそうで

岐阜市指定文化財だそうだ。昆虫の標本がロープウェイ

施設にも展示してあった

岐阜の歴史と伝統工芸を紹介する「岐阜市歴史

博物館」は麒麟がくるの大河ドラマ館となって

おり、次回、詳しく紹介をします

岐阜公園総合案内所の正門は戦国時代を

意識しており、その門前には

若き日の信長像。やっぱ、どこまでも

信長推しの岐阜だった

武家屋敷風の立派な総合案内所もあった

このように歴史いっぱい、まだ近くの

幼稚園の子供たちが、元気に遠足にも

やってきていた岐阜公園や、岐阜城の

様子は後から紹介します。ここからは

周囲の紹介を

入り口に、ここは岐阜公園ではありません

と明記してあった、立派な門があるのは

岐阜最古の料亭「萬松館」で、皇室の方の

ご利用もあったそうだ。信長の公館の跡に

あたるらしい

戦国時代と思われる地蔵菩薩がおさめ

られた地蔵堂

流石に美濃国の中心であった、城下町

だけに、街角のそこかしこに歴史を感じ

させるものが見られたが

中には、こんなロボットみたいな造形も

長良川の清流を引き込んだ用水放水路の

水門だそうだ

ウィキペディアより

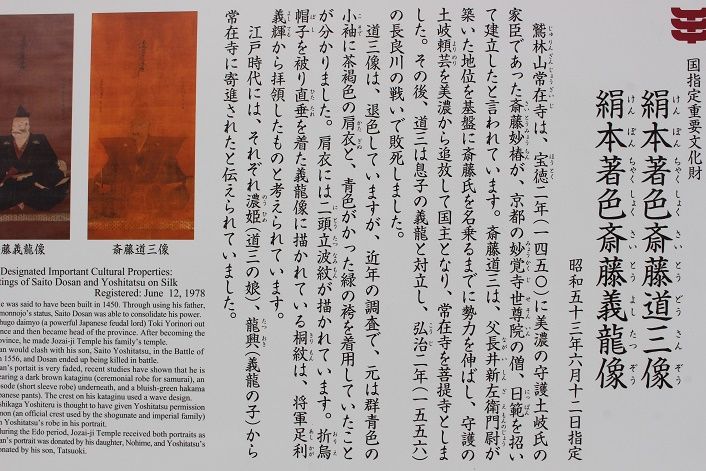

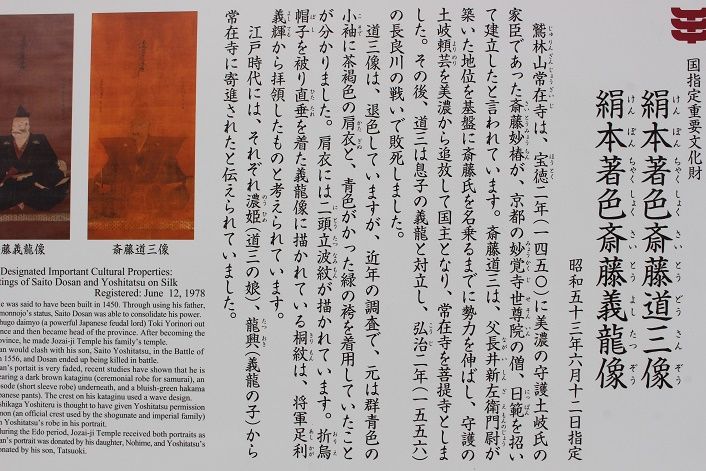

>1450年(宝徳2年)、美濃国守護代斎藤

>宗円の子で、土岐家守護代として事実上

>美濃国を支配していた斎藤妙椿が妙覚寺

>から世尊院日範を招き建立した。

>その後、戦国時代に入ると、斎藤道三が

>妙覚寺の僧だった長井新左衛門尉の美濃国に

>築いた地位を基盤として、美濃国主となり

>この寺に寺領を与え保護し、発展させた。

>斎藤道三と長井新左衛門尉が2代にわたり、

>美濃国を制する拠点とした寺である。

>正式名は、鷲林山常在寺(しゅうりんざん

>じょうざいじ)。斎藤道三以後の斎藤氏3代の

>菩提寺として知られ、重要文化財に指定されて

>いる斎藤道三肖像画と斎藤義龍肖像画が所蔵

>されている。本尊は文殊菩薩。

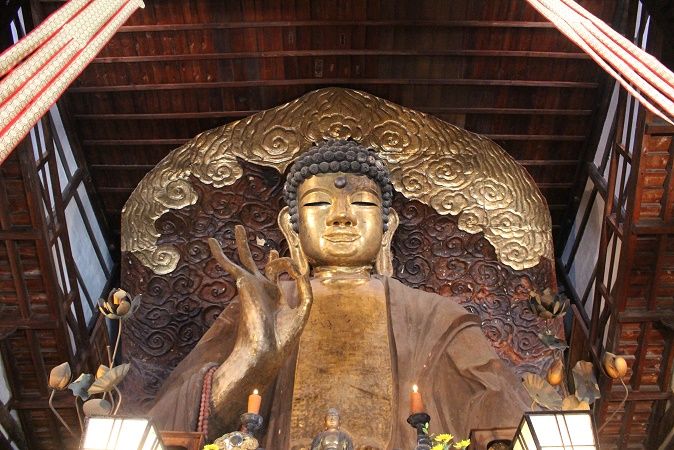

>黄檗宗金鳳山正法寺は、岐阜県岐阜市に

>ある黄檗宗の寺院である。山号は金凰山。

>黄檗宗の寺院の特徴であるが、建物、作法

>などは中国風であり、一般的な日本の寺院

>とは大きく異なる。

>1638年(天和3年)、広音和尚によって開か

>れる。1692年(元禄5年)、黄檗宗に改宗。

>千呆和尚により開山。建物が整えられる。

>江戸時代の寛政の頃、金鳳山正法寺の第11代

>惟中和尚は、相次ぐ大地震や大飢饉に心を

>痛め、これらの災害で亡くなった人々の菩提の

>ために、大釈迦如来像の建立をはかる。

>1791年(寛政3年)頃から、大仏に使用

>する経本を集めだすが、思うように集め

>られず、各地を托鉢してひたすら集める。

>1800年には堂が完成。その時には大仏の

>頭部のみが完成していた。

>1815年(文化12年)、惟中は志の半ばで

>亡くなる。暫く中断したが、第12代肯宗

>和尚はその後を継ぎ、引き継いで13年後の

>1832年(天保3年)、遂に大釈迦如来像は

>完成する。つまり建立に38年かかったこと

>になる。

>胎内仏として、薬師如来像が安置されている。

>この薬師如来像は、室町時代、美濃国厚見郡

>革手(現在の岐阜市正法寺町)の革手城の

>城下にあった、土岐氏氏寺の霊正山正法寺

>(現在は廃寺)の本尊である。平安時代の

>円仁(慈覚大師)作との伝承がある。

>開眼供養の際には、織田信長居住以来の盛儀

>だったと伝えられている。釈迦如来の坐像で、

>日本三大大仏を称する。像高13.63m、顔の

>長さ3.63m、目の長さ0.66m、耳の長さ

>2.12m、口幅0.70m、鼻の高さ0.36m。

>周囲1.8mのイチョウを真柱として、木材で

>骨格を組み、竹材を編んで仏像の形を形成

>する。この竹材の上に粘土をぬり、一切経、

>阿弥陀経、法華経、観音経等の経典が書か

>れた美濃和紙を張り付けて漆を塗り、金箔を

>張っている。

>経典は当時の住職が読み一枚、一枚貼ら

>れている。このことから、別名を「籠大仏

>(かごだいぶつ)」という。

岐阜大仏は写真撮影が出来たので、カメラを

構えながらぐるっと一周、見上げてた。続く

2020年3月6日に岐阜市で撮影

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、多くの施設が

臨時休館中だと思われます。自粛の解除後に岐阜にいらして下さい

にほんブログ村

織田信長公、明智光秀公の美イラストは

JR岐阜駅内にある観光案内所にあった

ここに出かけたのは3月6日、国内でも

新型コロナが広がりつつある時期だった

なぜここに?というと、昨年末にはごろも

コーンを購入して当選した、ユニバーサル

スタジオジャパン大阪のペアパスポートは

寒さもほころぶ3月の最初の週末が、娘も

三連休なので、パークに15分早く入れる

ホテルプランなども予約して楽しみにして

いたのだが

新型コロナの流行で、旅行に出かける直前

ユニバーサルスタジオジャパン大阪も臨時

休園が決定(チケットは延長出来そうです)

ホテルはキャンセルも無事に出来たけど

安く大阪に行けるように、2月下旬に購入

していた青春18切符(JRの普通電車に

乗り放題5回分。複数人数でも利用可能)

自分で駅で買ったものなら、使用前のもの

なら少額の手数料でキャンセル出来るのに

金券ショップで少し安い金額で買ったもの

だったのでキャンセルも出来ず、自分で

使い切るしかなくって、JRで娘と岐阜に

やってきたのだ

岐阜県内で合唱団やジム、夜の社交場や、

高級焼肉屋のクラスターが起きるのは

まだまだ先で、あの当時は名古屋で海外

旅行帰りの女性からジムのクラスターが

起きた頃で、名古屋に行くのは躊躇した

その為に、岐阜市内はまだまだ穏やかな

もので、民間のみならず公共施設なども

通常営業をしていた。出かけた3月6日は

金曜日と、平日で人出も少ないだろうし

片道2千円位するので、往復×2名利用で

8千円分

あと4千円弱で青春18切符のもとも

とる事が出来る。二人で名古屋に往復

したらスグだけども、繁華街の名古屋に

出かける気持ちもなかった。斎藤家を

滅ぼした織田信長が、岐阜と名付けて

楽市楽座で賑わっていた、歴史からか

織田信長に対するリスペクトはすごい

斎藤道三の娘で、信長の妻となった帰蝶

(濃姫)の華やかなイラスト入りの路線

バスも運航していた。そんな歴史ものの

他に

岐阜市を中心に、岐阜県全体をホーム

タウンとしている「FC岐阜」でチーム

カラーやエンブレムは岐阜県花である

レンゲソウと木曽三川をモチーフとして

赤は情熱、青は知性、緑は調和を表して

いるそうだ。

ホームスタジアムは、岐阜メモリアル

センター長良川競技場。長良川と言えば

鵜飼。マンホールでも鵜の絵柄のものが

こちらはカワイイ、鵜の消防士さん

さてさて名古屋のモーニングが有名

だけど、喫茶の利用金額が日本一で

あるのは岐阜市で、モーニング発祥の

愛知県一宮市に近い事もあり、岐阜

市内もモーニング文化が盛んである

岐阜駅からスグの「Caffe de Gouter」で

ドリング代だけで、モーニングセットが

ついてきた。これはカフェオレなので

450円だが、コーヒーなら400円だ

ヨーグルトにプリン? いやいや岐阜の

モーニングの特徴の一つが、茶碗蒸しを

付けるお店が多い事。ハイ、これって

「茶碗蒸し」なんですよ。パンはシナモン

トーストにしてみました

かつて名古屋鉄道の岐阜市内線という

路面電車が走っていた(2005年に

廃線)そうで、その主力でもあった丸窓

電車(モ510系)車両が岐阜駅北口

広場に展示をしていた。今は路線バスが

走る岐阜市内

岐阜バスの「ぎふ戦国きっぷ」を購入。これは

大河ドラマ館の入場券と、金華山ロープウェーの

往復乗車券、山頂の岐阜城の入場券と1日乗車券が

セットになったお得なセット券だ

車窓からは美川憲一の歌う「柳ケ瀬ブルース」

でも有名な柳ケ瀬商店街。柳ケ瀬で流しをして

いた宇佐英雄という人が作詞作曲し自費制作

したものをレコード会社が気に入ったらしい

やってきたのは岐阜公園です。正面の山上の

ちょこんとしたでっぱりが岐阜城(稲葉山城)

です。手前の噴水の女神の像は、昭和11年に

岐阜市主催で開催された躍進日本大博覧会時に

建立された像で、戦争で供出されましたが戦後

再建されました

「リロちゃん」は金華山ロープウェーや山上の

リス村、金華山周辺の観光をPRしているリスの

マスコットで、年齢は3歳で趣味は日向ぼっこと

お散歩。好きな食べ物はどんぐりとチョコレート

だそうですよ

かっちょいい麒麟がくるの光秀のと、岐阜城の

自動販売機も設置されていましたよ。このように

おもてなしも万端なのに・・・

岐阜公園を奥の方に行くと、御手洗池と

という大きな石碑があった。塩谷鵜平の

正史には さありとも 雁の涙おつ

なんでも、うしろの山に伊奈波神社があって

この池で手を洗つて参拝した事から御手洗池と

いうらしいが

慶長5(1600)年の関ヶ原合戦で、当時の

岐阜城主であった織田秀信は石田三成に味方し

徳川軍の福島正則や池田輝政の軍に攻められて

落城。その際に大勢の奥女中らがこの池に投身

自殺したと伝わっているそうだ

そして岐阜公園で忘れてはいけない歴史的な

事件といえば、明治15年4月6日に起きた

岐阜事件(板垣退助遭難事件、岐阜遭難事件)

である。神道中教院(岐阜公園にあった建物)で

板垣退助、内藤魯一らが自由党懇親会の演説を

行い、午後6時頃演説を終えた

午後6時半頃に、中教院の玄関の階段を下りて

帰ろうとしていた板垣を、「将来の賊」と叫び

相原尚褧が短刀を振りかざし板垣に襲い掛かり

板垣の左胸を刺し、二人がもみ合うのに気づき

内藤魯一が駆け寄って、相原を押さえ込んだ

板垣は何か所も刺されながらも、命に別状は

なかったが

板垣が襲撃を受けた際に叫んだと言われてる

「板垣死すとも自由は死せず」という言葉だが

板垣自身が、後に「アッと思うばかりで声も

出なかった」とも書いており諸説あるそうで

内藤魯一が事件時に叫んだという説もある

ギフチョウの再発見者(命名者)である昆虫

学者名和靖が、害虫駆除、益虫保護の研究の為

1896(明治29)年に開設した名和昆虫研究所が

前身で、世界各国の昆虫約1万8千種30万点

以上の標本を有し、標本以外にも様々な昆虫の

飼育や研究を行っている

名和昆虫博物館は1919(大正8)年に1開館。建物は

開館当時のもので、洋風2階建(設計は武田五一)で

唐招提寺のシロアリ被害を受けた柱が、解体修理時に

シロアリの被害を残す目的で引き取って、使用されて

いるそうだ。明治洋風建築で、登録有形文化財に指定

されている

隣接をしている名和記念昆虫館は1907(明治40)年の

洋風建築物で、建築当初は特別昆虫標本室として展示

されていた。標本の保存の為に高床式になっているそうで

岐阜市指定文化財だそうだ。昆虫の標本がロープウェイ

施設にも展示してあった

岐阜の歴史と伝統工芸を紹介する「岐阜市歴史

博物館」は麒麟がくるの大河ドラマ館となって

おり、次回、詳しく紹介をします

岐阜公園総合案内所の正門は戦国時代を

意識しており、その門前には

若き日の信長像。やっぱ、どこまでも

信長推しの岐阜だった

武家屋敷風の立派な総合案内所もあった

このように歴史いっぱい、まだ近くの

幼稚園の子供たちが、元気に遠足にも

やってきていた岐阜公園や、岐阜城の

様子は後から紹介します。ここからは

周囲の紹介を

入り口に、ここは岐阜公園ではありません

と明記してあった、立派な門があるのは

岐阜最古の料亭「萬松館」で、皇室の方の

ご利用もあったそうだ。信長の公館の跡に

あたるらしい

戦国時代と思われる地蔵菩薩がおさめ

られた地蔵堂

流石に美濃国の中心であった、城下町

だけに、街角のそこかしこに歴史を感じ

させるものが見られたが

中には、こんなロボットみたいな造形も

長良川の清流を引き込んだ用水放水路の

水門だそうだ

ウィキペディアより

>1450年(宝徳2年)、美濃国守護代斎藤

>宗円の子で、土岐家守護代として事実上

>美濃国を支配していた斎藤妙椿が妙覚寺

>から世尊院日範を招き建立した。

>その後、戦国時代に入ると、斎藤道三が

>妙覚寺の僧だった長井新左衛門尉の美濃国に

>築いた地位を基盤として、美濃国主となり

>この寺に寺領を与え保護し、発展させた。

>斎藤道三と長井新左衛門尉が2代にわたり、

>美濃国を制する拠点とした寺である。

>正式名は、鷲林山常在寺(しゅうりんざん

>じょうざいじ)。斎藤道三以後の斎藤氏3代の

>菩提寺として知られ、重要文化財に指定されて

>いる斎藤道三肖像画と斎藤義龍肖像画が所蔵

>されている。本尊は文殊菩薩。

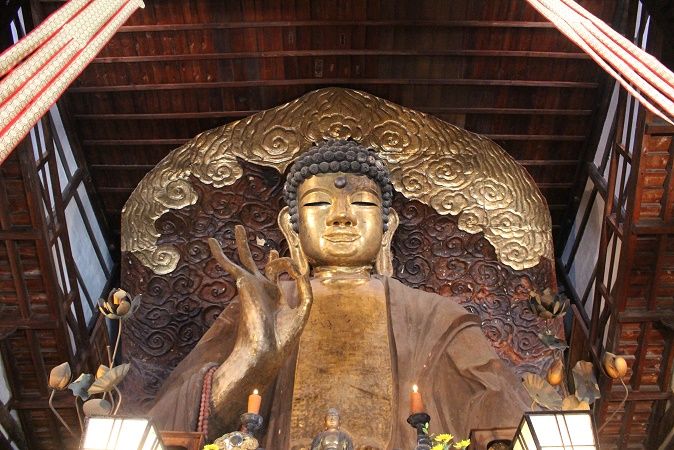

>黄檗宗金鳳山正法寺は、岐阜県岐阜市に

>ある黄檗宗の寺院である。山号は金凰山。

>黄檗宗の寺院の特徴であるが、建物、作法

>などは中国風であり、一般的な日本の寺院

>とは大きく異なる。

>1638年(天和3年)、広音和尚によって開か

>れる。1692年(元禄5年)、黄檗宗に改宗。

>千呆和尚により開山。建物が整えられる。

>江戸時代の寛政の頃、金鳳山正法寺の第11代

>惟中和尚は、相次ぐ大地震や大飢饉に心を

>痛め、これらの災害で亡くなった人々の菩提の

>ために、大釈迦如来像の建立をはかる。

>1791年(寛政3年)頃から、大仏に使用

>する経本を集めだすが、思うように集め

>られず、各地を托鉢してひたすら集める。

>1800年には堂が完成。その時には大仏の

>頭部のみが完成していた。

>1815年(文化12年)、惟中は志の半ばで

>亡くなる。暫く中断したが、第12代肯宗

>和尚はその後を継ぎ、引き継いで13年後の

>1832年(天保3年)、遂に大釈迦如来像は

>完成する。つまり建立に38年かかったこと

>になる。

>胎内仏として、薬師如来像が安置されている。

>この薬師如来像は、室町時代、美濃国厚見郡

>革手(現在の岐阜市正法寺町)の革手城の

>城下にあった、土岐氏氏寺の霊正山正法寺

>(現在は廃寺)の本尊である。平安時代の

>円仁(慈覚大師)作との伝承がある。

>開眼供養の際には、織田信長居住以来の盛儀

>だったと伝えられている。釈迦如来の坐像で、

>日本三大大仏を称する。像高13.63m、顔の

>長さ3.63m、目の長さ0.66m、耳の長さ

>2.12m、口幅0.70m、鼻の高さ0.36m。

>周囲1.8mのイチョウを真柱として、木材で

>骨格を組み、竹材を編んで仏像の形を形成

>する。この竹材の上に粘土をぬり、一切経、

>阿弥陀経、法華経、観音経等の経典が書か

>れた美濃和紙を張り付けて漆を塗り、金箔を

>張っている。

>経典は当時の住職が読み一枚、一枚貼ら

>れている。このことから、別名を「籠大仏

>(かごだいぶつ)」という。

岐阜大仏は写真撮影が出来たので、カメラを

構えながらぐるっと一周、見上げてた。続く

2020年3月6日に岐阜市で撮影

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、多くの施設が

臨時休館中だと思われます。自粛の解除後に岐阜にいらして下さい

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[美濃の旅] カテゴリの最新記事

-

真冬のお馴染み。近場ドライブ先で美味し… 2021年04月29日 コメント(74)

-

今春のお花見は、ジモトでプチ☆ドライブ 2021年04月27日 コメント(52)

-

春先の病院通いと、花フェスタで薔薇に魅… 2021年04月18日 コメント(61)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.