もう二週間以上前になってしまいましたが、西麻布のプロヴィナージュにてクレメンス・ブッシュの土壌違い三種類の飲み比べをしました。

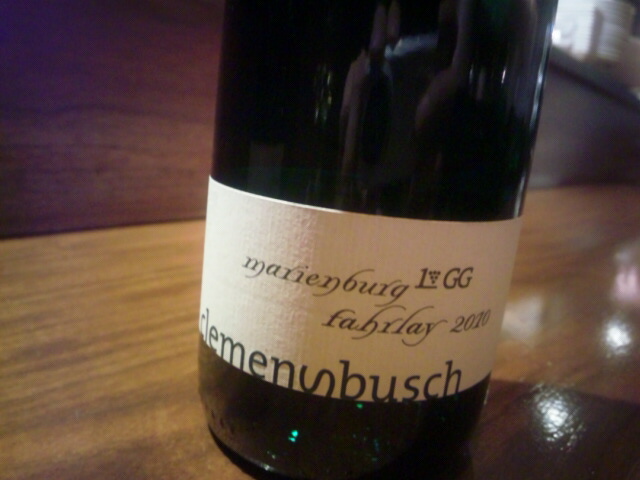

ブッシュClemens-Buschはトラーベン・トラーバーッハの下流ピュンデリッヒャー・マリンエンブルグの畑を所有していて近年高い評価を得ている造り手です。

僕はおととしのモーゼルでの試飲会で一通りのラインナップを飲んでからとても気になっている醸造所です(その時のレポートは こちら

)。 http://plaza.rakuten.co.jp/trancy/diary/201010230000/

最近は日本でも二つのインポーターがここのワインを輸入し始めていてとてもうれしく思っています。

そして輸入されているからこその3種飲み比べが実現できました。

3本とも2010年産で、面積の広いマリエンブルグの畑の中の異なる土壌の葡萄から造られているワインです。3種の大きな違いはシーファー(ドイツワイン、特にモーゼルで良質なワインが造られる土壌、スレート、粘岩板)の色です。

vom roten Schiefer 赤色シーファー

vom grauen Schiefer 灰色シーファー

Marienburg Fahrlay GG 青色シーファー

最後のFahrlayはマリエンブルクの中の区画名のひとつで、ここは青色シーファーの土壌だそうです。

グローセス・ゲヴェックス(辛口の最上級の呼称)なので上の2つより品質も価格も上です。

灰色シーファーのは、この中ではモーゼルの典型的なシーファー土壌の味わいに近かったです。味わいとしては平凡といった感じでしょうか(このシーファー土壌が平凡という意味ではありません)。

赤色シーファーのほうがボリュームがあってパワフルでした。表面的な強さではなく液体の内面に力強さを感じます。

これは鉄分を含んだ土壌の影響による部分が多いのですがこういった味わいが自分は好みだということを再認識しました。それが赤色シーファーだということもはっきりわかったのは収穫です。

赤色の土壌といってモーゼルで有名なのはツェルティンゲンよりもう少し下流のユルツィガービュルツガルテンÜrziger Würzgartenです(訪れた時の記事は こちら

。この畑は火山の溶岩の影響で地質は赤く染まっています(モーゼル川沿いでは溶岩の影響があるのはSchweichとユルツィッヒとエルデンの中の一部のみです)。

ただここのは赤いシーファーではなく粘土質や砂が赤色したもので、マリエンブルクの地層とは異なります。

ユルツィッヒのワインには好きなワインが多く好みなのですが、マリエンブルクのロートシーファーにも共通点を感じました(2009年産を現地の試飲会で飲んだときにもこのロートシーファーは二重丸をつけました)。

どうしてかいうことに興味を持ったのでわかりそうな人に質問したところ、土壌は違うけれどどちらも鉄分が酸化したことによる赤い土壌だから共通点があってもおかしくない、ということでした。

赤色土壌の粉砕されやすく細かい土壌が保水性があるのでふくよかなボディ、アロマになるではということも言っていました。

話がそれました。3本目です。

青色土壌のFahrlay GGはシーファーの色などを抜きにして単純においしいと思いました。そして前2本より洗練されていると感じたのは収量の違いや収穫範囲が狭く同じ条件の葡萄から造られているためかスタイリッシュでなおかつ筋の通った味わいでした。

他の国には存在しないドイツワインだからこそ在り得るという素晴らしいワインでした。そしてドイツならどこにでもあるようなワインではなくテロワールを反映しそしてブッシュの哲学も加わった唯一無二の味わいです。

シーファーという観点からは、エレガントできらびやかなに感じる部分が今まで飲んだワインの中にも同じ印象のものがあってこれがブラウシーファーの特徴だということがわかりました。

ではまとめに入ります。

まず、三本とも全く異なる印象を感じたのが面白かったというのが率直な感想です。

同じ造り手で同じ葡萄でここまで違うというのを経験できて良かったです。

そして、今回地質を意識して飲んで感じた印象が以前にも同じような印象のワインがいろいろな造り手や産地にもあったことを思い出して、土壌による要因だったということが明確にわかりそして体系的に把握できて意識するようになれたことは大きな収穫です。右脳のイメージで何となくとらえていたものをはっきりとすることができたのです。

土壌に関する部分はしっかり勉強していなくて僕の弱点で、ブログに書く時にも自信が無くて調べながらおそるおそる書いています。

今回土壌の違いが重要なことがはっきりとわかったので、著名な畑の性質やその地質の個性をしっかり把握するように努力することが自分のするべきことだということがはっきりわかりました。

と去年からこういうことは言っているのですが、やらなきゃ駄目だと思うようになりました。

ブッシュはGGや区画名でリリースされているファインヘルプにはすばらしいワインがたくさんあるので、これらのレベルのワインでの飲み比べもやってみたいです。

09のを飲んだときには赤色土壌からであろうRotenpfadともうひとつFalkenlayのファインヘルプが好印象でした。

今回の内容は、参考になる情報が少なくて申し訳ないですが、全く書かないよりはよいと思って記事にしました。

体系的に飲み比べをすることはとても勉強になります。

一人、二人の時にはなかなか複数並べて飲むことは難しいかもしれませんが、何人か集まった時は、同じ条件でのヴィンテージ違い、同ヴィンテージの畑(地質)違い、同じ畑の等級や甘さの違うもの、など共通点のあるワインを揃えて比べて飲んでみることをおすすめします。必ず何かしらの発見は生まれると思うので。

-

トリッテンハイマー・アポテーケTrittenhe… 2015.03.18

-

ドイツのビオワインのセミナーの感想 2015.01.31

-

ドイツワインのぶどう品種 温暖化の影響は… 2014.10.31

カテゴリ

カテゴリ未分類

(54)ラーメン

(60)ドイツワイン

(119)東京ドイツワイン協会(ケナー関係含む)

(42)役にたつであろうワインの知識

(17)ドイツワイン 2010年ヨーロッパ旅行編

(29)2010年 ヨーロッパ旅行ドイツワイン以外

(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 土地

(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 体験

(10)ヨーロッパ旅行 08年12月編

(8)ヨーロッパ旅行 08年1月編

(3)ヨーロッパ旅行 実践編

(11)2012ヨーロッパ旅行 ドイツワイン編

(22)2012ヨーロッパ旅行 (ワイン以外)

(6)日本の土地

(28)ベルギービール

(17)その他酒

(10)音楽

(48)プロレス

(18)日本で買えるおすすめドイツワイン

(7)sakae

(3)2013年ヨーロッパ旅 ワイン以外

(3)2013年9月ヨーロッパ ドイツワイン

(4)2014年9月ヨーロッパ

(2)・2025.10

・2025.09

・2025.07

キーワードサーチ

コメント新着

モーゼルだより mosel2002さん

ドイツワインならメ… 店長@ユースケさん

Loving PURORESU hirose-gawaさん

youi's memo youi1019さん