横井福次郎(鈴木理夫氏) 手塚治虫

戦後漫画のトップランナー 横井福次郎おいらの敬愛する鈴木理夫(すずきまさお)氏(40年生れ、漫画資料収集家・戦後漫画史研究家)がこのほどライフワークとされている本を出版された。

「戦後漫画のトップランナー 横井福次郎―手塚治虫もひれ伏した天才漫画家の軌跡」(臨川書店、清水 勲編著、鈴木 理夫協力、税込2,835円)である。

鈴木氏は某一部上場企業を勤め上げ後、ブティック兼雑貨店を経営されておられたが、現在では悠々自適の身である。慶応大学在学中は漫画研究会に所属され、漫画の腕は今でもセミプロ級、しかも戦後漫画の研究で右に出る人はいない。仏の名優ジャン・ポール・ベルモントの風貌にどことなく似ておられ、とどめは、人生の楽しみ方を知っておられる人生の達人である。

氏とは縁があって、今でもお付き合いをさせていただいている。おいらも漫画が大好きで(楳図かずおのファンである)、それが高じて昔からイラストの真似事を描いていたからである。

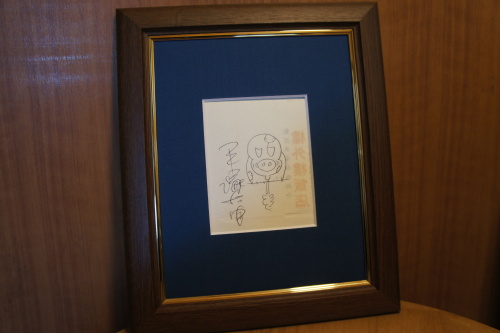

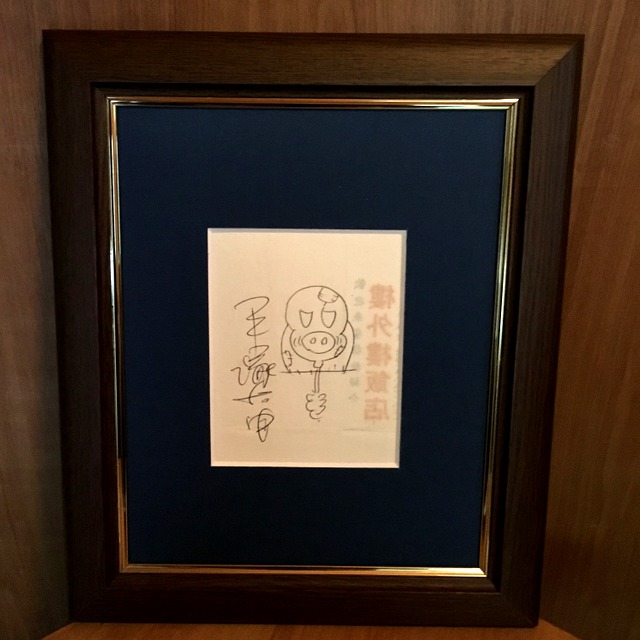

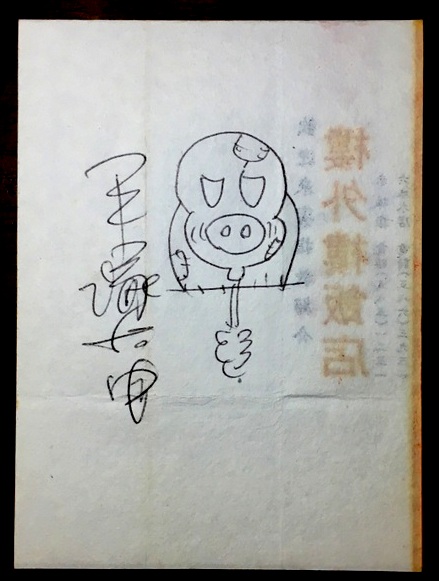

その鈴木氏とお酒を飲むと、今でも話題になるのが、横井福次郎(1912年~48年)の漫画である。横井福次郎はおいらの世代の漫画家ではない。しかし、手塚治虫の漫画のお手本になった師匠と聞けば、只者ではないと分かるだろう。戦後まもない頃、先駆的SF漫画「ふしぎな国のプッチャー」や「冒険ターザン」の発表は、手塚治虫さえも虜にしたのである。鈴木氏からその横井漫画の話しを聞くのが毎回楽しみであった(写真は氏のサインとイラスト)。

では、天才横井福次郎の軌跡が何故残っていないかというと、1948年(昭和23年)に36歳という若さで夭折(結核が元による急性肺炎で病没)してしまうからである。しかし、喜劇役者の大御所伊東四郎が「小さな頃読んだ横井福次郎の漫画をもう一度読みたい」と云うように、今でも彼の隠れたファンは多いのだ。

しかも、横井は少年漫画のルーツでありながら、大衆漫画も開拓し、さらには漫画の原点である時代の風刺まで行っていたのである。

おいらは思う。彼がその後も存命していたならば、ミステリー界の巨匠江戸川乱歩同様に、漫画界での神様になっていたに違いない。横井福次郎、恐るべし。

さて、横井漫画の研究が何時しか鈴木氏のライフワークとなり、清水勲氏(漫画・諷刺画研究家。帝京平成大学教授)という盟友を得て、洛陽の紙価を高める書が今春、出版された。清水勲氏編著の力作であり、鈴木氏の協力により誕生した名著である。

天下の手塚治虫が師と仰いだ横井である。その横井漫画が鈴木氏の漫画研究の原点であったとは、鈴木理夫氏も流石である。

鈴木理夫氏の活躍に喝采!

(なお、この著書は一般の書店では見かけませんが、1月現在、新宿の「紀伊国屋書店」には平積みで置いてあります。)

漫画研究家鈴木氏宅探訪記(前編)

寒い日であった。2月の連休初日、漫画研究家の鈴木理夫氏宅を訪問させていただいた。

おいらのブログ、人生の達人「横井福次郎(鈴木理夫氏)」で述べたように、 氏は40年生れの漫画資料収集家、戦後漫画史研究家である。最近、氏はライフワークである「戦後漫画のトップランナー 横井福次郎」を上梓されたばかりである。

氏の人となりを再現すると、「鈴木氏は某一部上場企業を勤め上げ後、ブティック兼雑貨店を経営されておられたが、現在では悠々自適の身である。慶応大学在学中は漫画研究会に所属され、漫画の腕は今でもセミプロ級、しかも戦後漫画の研究で右に出る人はいない。仏の名優ジャン・ポール・ベルモントの風貌にどことなく似ておられ、とどめは、人生の楽しみ方を知っておられる人生の達人である」

まあ、早い話しが、漫画道を極めた粋人であり、何でおいらが薫陶を受けたかというと、下手の横好き、漫画好きでおいらも昔からイラストを少々描いていたからである。

その鈴木家からのご招待、実は押しかけで、2月某日にご自宅にお邪魔した。

中央線沿線某駅改札口に午後2時の待合せである。鈴木氏が駅まで迎えにお越しいただくのである。かたじけない。

バラの花、ケーキ、吟醸酒を携え、定刻5分前に佇んでいると、鈴木さんが満面の笑顔で目の前にいらっしゃるではないか。

瀟洒なご自宅にお連れいただき、おいらは玄関から圧倒されることになったのである。カショニール(サイン入り)のシルクスクリーンポスターが上品に飾られている。カショニールのほかにも現代の画家による絵が所狭しと飾ってある。おいらはもうこれだけで嬉しくなってしまう。

リビングに通されると、夥しい絵、イラスト、ポスターである。しかし、調和が採れているので、雰囲気は落ち着く。

全てが本物の絵、つまり、印刷だったり、偽物だったりするのではない、確かな絵がここにある。手塚治虫直筆の「ひょうたんつぎ」もさりげなく飾ってある。それがまた良い。

この日は、午後2時過ぎにお邪魔して、結局夜の9時過ぎまで居候させていただく、至福の時になった(続く)。

漫画研究家鈴木家探訪記(後編)

鈴木家二階の巻である。

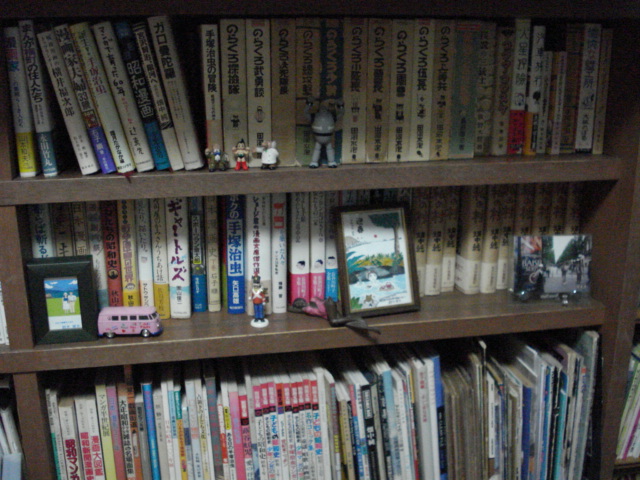

一階は絵が中心であり、二階は漫画の洪水である。氏の寝室に貴重な漫画(主として戦後漫画)や漫画研究の書物が所蔵されており、絵も掲げてある。寝室に自分の好きな本を置き、絵を飾るという趣味は悪くない。

横井福次郎や手塚治虫はもとより、つげ義春の初期作品や、はたまた最近の漫画家である畑中純の直筆イラスト入り漫画本までがこれでもかと目白押しである。

漫画本は寝室以外にも、書斎や倉庫になっている部屋に多数所蔵されている。一冊一冊の漫画本を取り出して中身を拝見させていただくと、時間が止まってしまうのである。

しかも、展示していない絵が二階の物置部屋にまだ五万とあるのだ。ポスター軍団を見せていただくと、おいらの好きな横尾忠則のサイン入りポスターがあるではないか。氏は、惜しげもなく、「これお前にやるよ」とご寄贈いただいた(62,000ヒットの項、参照)。感激♪

漫画を見ながら、映画の話しになり(氏は、筋金入りの映画通でもある)、市川昆監督、伊藤雄之助主演の「ぷーさん」をおいらが高く評価していると話したら、横山泰三の漫画「ぷーさん」が原作であることを氏により教わり、しかも、その漫画の実物まで目の前に出していただいたのである。いやはや、参りました。

その後、美人の奥様の手料理をご馳走になり、一大漫画談議に花が咲き、夜はあっという間に更け行く。

おいらが、降り積もる雪の中をそろそろご辞退したいと申し上げると、駅まで氏に見送りしていただくというご配慮に、感謝感激雨アラレであった。

夢のようなご自宅だったなぁ(この項終り)。

手塚治虫展に行く

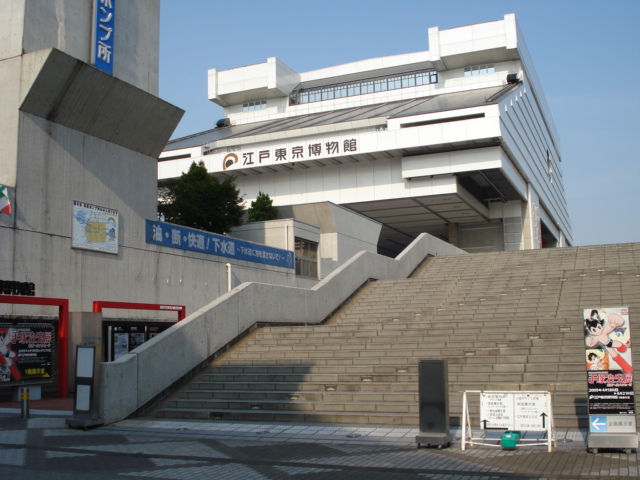

江戸東京博物館で手塚治虫展を開催している(6月21日まで)。

生誕80周年記念特別展である。生きていればまだ80歳、母と同じ昭和3年生まれである。その手塚が亡くなった年齢はわずか60歳である。今から丁度20年前のことだ。

手塚治虫展が開催されていたのは知っていたが、正直に云うと、今更手塚でもないだろうと思っていた。

ところが、足を運んでみることにしたところ、これが凄かった。

必見である。手塚はやはり別格である。

まだ若いときに本人が描いた昆虫の緻密な標本図。戦争中で赤の絵具が足りず、自分の血で赤を描いていたという。こりゃ、凄いわ。

兎に角、会場に入ってから出るまで息を抜けない。それ以上の解説は不要としか云い様がない。

一人の人間と云うよりも天才の仕事の足跡展だと考えた方がよい。圧倒させられる。

さて、その手塚治虫の今際の言葉。

「もっと仕事をさせてくれ」

天才でもあり、ワーカホリックでもあった手塚の最後らしい言葉である。

それが良いのか悪いのかは別にして、手塚らしい言葉である。彼の人生に悔いはない。

祝アクセス数、310,000突破

今月初旬の3月2日(金)、謎の不良中年のブログアクセス数が記念すべき310,000を突破しました。

310,000突破は偏に皆様のおかげのたまものです。深く感謝し、有難く厚く御礼申し上げます。

お礼に、おいらの秘蔵コレクションから、「手塚治虫氏の直筆色紙『ひょうたんつぎ』(1984年)」をお披露目します。

手塚治虫氏本人においらの目の前で描いてもらったものです。場所は六本木の「楼外楼飯店」。

おいらがお客さんと三人で上海蟹料理を嗜んでいましたら、隣の席に手塚治虫氏が妙齢のご婦人と座られたのです。その雰囲気から恐らく女性は編集者だと睨みました。

おいらは漫画の神様を目の前にして、何とかサインだけでも貰えないかと考えたのですが、場所柄もあり、それをお願いすることは極めて失礼なことです。

そこで、おいらが考えたのが小学生のときから描いていたひょうたんつぎです。おいらは楼外楼の箸入れを裏返しにして、サラサラとひょうたんつぎを描き、それを手塚先生に観て貰って、「先生上手く描けませんが、お手本を示して貰えないでしょうか」と出る作戦にしました。

その時のお客さんMさんも手塚治虫さんのファンだったので理解を示され、「やりなさいよ」と後押しをされ、不躾にも手塚氏に「先生、サインもお願いします」とおねだりをしました。すると、氏は厭な顔をせず、喜んで応じてくれたのです。

手塚治虫氏は、おいらの目の前で「こうやって描くんですよ」とサラサラサラ。氏の笑顔が良かったなぁ。

おいらは、今でもその光景を昨日のように覚えています。やっぱ、手塚治虫氏はサイコーです。大好きだなぁ~。

次回は、320,000ヒットを目指して精進いたしますので、これからもよろしくご指導のほどお願い申し上げます。

2012年3月12日(月)

謎の不良中年 柚木 惇 記

手塚治虫「漫画教室」

故あって、手塚治虫の本を読み直すことにした。

手塚治虫の漫画は山ほどあったが、必要に迫られて今年の春先に大量の本を処分したときに手塚の火の鳥なども入れていた。

しかし、愛着があって火の鳥は文庫本サイズのもので残したし、ロストワールドやブッダなどはそのまま書庫に置いている。

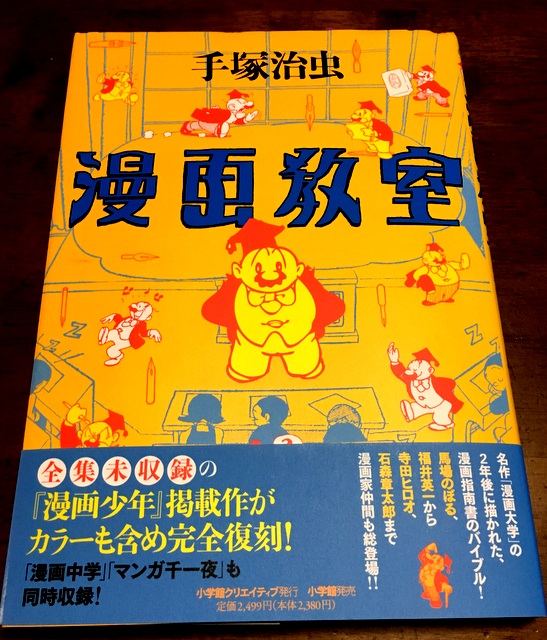

そして、何と云っても手放すことができなかったのが「漫画教室」である(写真上)。

これは昭和20年代に手塚治虫が描いた幻の作品で、「手塚治虫漫画全集」(講談社。全400巻)にも収録されていない。

その理由は、手塚治虫が漫画の天才と同時にライバルに対する嫉妬心のかたまりの人でもあったからである(これについては、多くの関係者の証言もあるようだ。氏はある意味で人間味のある人でもあった)。

同書は「漫画少年」に昭和27年4月から連載された力作だが、その中で当時人気のあった福井英一の「イガグリくん」をやり玉に挙げたものの、その福井氏から抗議を受けて翌月号で謝罪の意を表した漫画を描いたという経緯がある。

その本が資料的価値の高さから、問題の部分に修正を加えず、当時の原稿のまま2010年に単行本化されたのである。

おいらは発刊と同時に読了したのだが、この本はよくできている。子供向けの漫画教室としているが、とんでもない。大人が舌を巻く内容の漫画教室、いや、小説教室にもなっている。

その中での「漫画家十訓」は今でも通用する内容である。

「一つ、仕上げは最後の5分間。何度も見直し、手を入れよ。

二つ、よく読み、よく書き、習うべし。努力せぬ絵は長くなし。

三つ、見たり聞いたり試したり、思わぬときに案が出る。

四つ、弘法筆を選ばずも、ペンと紙はよく選べ。

五つ、人の真似する愚か者、天知る、地知る、読者知る。

六つ、絵ばかり描けて案知らず、一人前だと威張る人。

七つ、出来たら努めて人に見せ、一人よがりは避けるべし。

八つ、案は作者の鏡なり、見にくい漫画や古い案。

九つ、短期は損気、根気よく長編漫画を描き上げよ。

十、 入選安心まだならぬ、死ぬまで努力怠るな」(読みやすくするため、句読点を加え、漢字の修正を行った)

手塚はこの漫画家十訓を子供の読者のために書いたのではない。不世出の天才は、自分への戒めとして書いたのである。

だから、手塚の作品は何年経っても色褪せない。

おいらが手塚治虫氏に会った日(前篇)

昨年(16年)11月15日(火)のことであった。

おいらのブログのコメント欄にライターの黒澤さんから連絡が入ったのである。

「初めまして

手塚治虫公式ホームページで『虫さんぽ』というコラムのライターをしている黒沢と申します。

柚木様のブログを拝見し、ブログに書かれております楼外楼で手塚先生からサインをもらったときのことについて電話取材をお願いさせていただきたくコメントさせていただきました」

との連絡が入ったのだ。

黒澤さんは、手塚治虫公式ホームページ「虫ん坊」内のコラム「虫さんぽ」を担当されておられるライターである。

また、「虫さんぽ」とは手塚治虫氏が生前歩き回られた、北は東北・福島から南は南国・沖縄までの日本各地のゆかりの地を黒澤さんが訪問されるという内容のコラムである(2009年から現在も連載中)。

好奇心のかたまりであるおいらは早速、ネットで「虫さんぽ」を訪問させて貰ったのである。

「虫さんぽ」を一読したおいらは唸ったのである。これは、いけませんなぁ。ちょっと拝見しただけでコラムの中に惹き込まれ、中毒になりそうな内容ではないか。

しかも、コラムと銘打っているが、その実、一大ドキュメンタリーの内容になっている。

おいおい、こりゃ脱帽である(この項続く)。

おいらが手塚治虫氏に会った日(後篇)

手塚治虫公式ホームページ「虫ん坊」内のコラム「虫さんぽ」を担当されておられるライターの黒澤さんからのインタビュー依頼である。

ことの発端は、おいらがその昔「楼外楼飯店」で手塚治虫氏と遭遇したことにある。

たまたまおいらの席と氏の席とが近くだったのである。そのとき、あろうことか氏にひょうたんつぎのイラストとサインを書いて貰ったのである(このブログのフリーページ「人生の達人『横井福次郎(鈴木理夫氏) 手塚治虫』」参照)。

今でもそのイラストとサインはおいらの宝物である(写真上)。

では、なぜ、黒澤さんはおいらにコンタクトされたのか。

それは、おいらが手塚治虫氏に会ったのが今から33年前の昭和59年(1984年)。また、氏が亡くなられて(平成元年逝去。享年60歳)からも既に30年近くが経過している。

このため、生前、氏がよく訪問されていたという中華料理店で氏に会った人を探してもなかなか見つからなかったと云われるのである。

そこで、黒澤さんは最後の手段としてネットによって「楼外楼飯店と手塚治虫」を検索したところおいらのブログに到達されたという次第である。

以上の経緯によって、11月下旬においらはインタビューを受け、その内容が下のネットに掲載されることになった。

http://tezukaosamu.net/jp/news/

(「虫ん坊2017年1月号」コラム:手塚マンガあの日あの時 第50回:東京羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!)

おいらが手塚治虫氏に会った日の内容が詳細に記載されているので、お時間のあるお方は、是非ともご訪問ください(この項終り)。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天お買い物マラソンで後悔しない!…

- (2024-11-29 20:30:09)

-

-

-

- 普通の日記

- 2024年11月29日(金)リハビリと買い物…

- (2024-11-30 04:51:09)

-

© Rakuten Group, Inc.