おいらの好きな思想家

近来まれに見る思想家近来まれに見る思想家(前編)

佐藤優氏(60年生れ、作家、起訴休職外務事務官)は異能家だという。

異能家には違いないが、何が異能か分からない。しかし、異能というだけで皆納得してしまうのが、日本の不思議な現象である。

そもそも、日本には批評家はいても、思想家はいなかったのである。だから思想を持ち出すだけで、佐藤氏は異能家になってしまったのだろう。彼を一言で述べれば、マキャベリに匹敵する思想家である。ただし、マキャベリは典型的な西洋型、佐藤氏はそれに東洋思想をまぶしたと思想家だと考えると理解しやすい。

では、日本に思想家と呼べる人物は本当にいなかったのか。おいらの知る限りでは、会田雄次がいた。しかし、彼は所詮学者である。他方で、佐藤氏は外交のプロである。日本の学者の世界では実務家は軽蔑され、実務家の思想などは学会では相手にされないのである。しかし、海外の学者は皆実務家である。実社会で役に立たない思想など必要ない。日本で思想家が育たない理由はここにある。

実際、おいらがニューヨーク滞在中に経験したことであるが、老舗の有名なホテルでおいらの専門分野(金融)の世界市場についての議論がなされた。学者も実務家もゴタ混ぜである。圧巻はアジアのマーケットに議論が及んだときであった。白人はアジアの市場を「自分」の市場と考え、どうやってアメリカン・スタンダード(彼らはグローバル・スタンダードと呼んでいたが)を定着させるかを大真面目に議論し始めた。これは明らかな思想である。アメリカは世界を支配するという明確なメッセージである。

おいらはそれを聞きながら、ビジネスでこのような発想をすることに正直圧倒された。一私企業をどうのこうのするという話しではない。その国のマーケットを根こそぎ奪おうという話しなのだ。勿論、そんなことをあからさまにいう分けではない。民主化という言葉をまぶすのだ。何という甘い響き。民主化で市場から利益を全て吸い取ろうというのだ。

大きなお世話である。アジアにはアジアのマーケットを作ればよいではないか。何もアメリカと同じルールにする必要などない。アジアはアメリカのマーケットではないのである。アジアでアメリカのプレーヤーが商売をしたければ、アジアの流儀を学べばよいだけではないか。隣の家が町内会長になったら、町を警護してやるからという理由で、我が物顔でわが家に土足で入ってくるようなものである。考え違いも甚だしい。

しかし、彼らは、世界の全てはアメリカのマーケットでなければならないのである。恐るべき、アメリカ中華思想。

ヨーロッパもその考え方に近いが、それでも現地の上流社会をウエスタンナイズし、彼らに現地をまかせて背後でマーケットを操る。そういう高等戦術を駆使してきたのである。ま、ヨーロッパの方が悪質かも知れないが(続く)。

近来まれに見る思想家(後編)

さて、そこで、日本人のものの考え方である。「1月24日付産経新聞」で佐藤氏と岡本行夫氏が対談をしておられたので、興味深く読んだ。

一番のポイントは、(日本人は核となるものが何であろうと)「とりあえず課題を一生懸命こなす。基本的な価値感や倫理観がなくて、一生懸命やればいい、というプロセスしかない。だから『日本人は一生懸命で恐ろしい』というわけです」である。

おいらもこの意見には全く賛成である。そして、恐らくこれは日本人の死生観から来ているのだと思う。それは平家物語に代表される諸行無常であり、鴨長明の「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し」(方丈記)である。

室町幕府の足利義政が、突然将軍の座を投げ打って銀閣寺に隠遁し、花鳥風月を愛でたと高校時代の歴史の時間で知ったとき、おいらは頭脳が混乱したことを今でも覚えている。そういう無責任なことを為政者がしてはならないのである。ノブレス、オブリージュなのである。西洋ではありえない話しなのである。

では何故これが日本で許されるのか。それは、死生観の差である。

前にもブログで書いたが(「ニュートンの予言 世界の終わり」)、西洋人と東洋人のものの考え方の差は、「終末思想」と「万物は流転、万世一系」の差にある。西洋人は「自分の死のほかにこの世の死(終末)を常に考え」、日本人は「自分の死しか考えない」人種なのである。

この「世の中に組み込まれた自分」を考えながら人生を過ごす西洋人と、方丈記のように「世の流れは自分とは関係のないところで進む」と考える日本人では、当然死生観に差が生じる。

自分の死しか考えない、隠遁する、核(中身)がないというのは、皆通じるのである。

それは、東洋の中でも日本人の死生観だけは日本独自に発展したからだと思う。インドはまた異なるが、比較的日本に近いかも知れない。

それに対し、中国は完璧な中華思想である。しかも、新世代のウエスタンナイズされた中華思想の持ち主が国のリーダーになるだけに性質が悪い。世界を席巻する行動に出るに違いないからである。

さて、こうしてみると、お気楽なのは日本だけである。しかし、日本人は云うのだろう。それが何が悪い。一生懸命やっていれば良いではないか。いや、一生懸命もいらないのだ。人間は誠である、と。

こうまで彼我の死生観が違うと、この国はいずれ経済的には「はかなく消える命運」だろう。ただし、文化的には極めて異質の、しかも洗練された「ワビとかサビとか無常」の文化を継承する、天然記念物もどきの国として生き残ることにはなると思うのだが(この項終り)。

ガンジーが書き残した7つの社会的罪

曽野綾子のエセーは、目からうろこの落ちる話しばかりである。

先日も彼女のエセーで「マハトマ・ガンジーが書き残した7つの社会的罪」を知った。

ガンジー(1869年~1948年)によれば、

1 原則のない政治(今の政治はまさしくこれだろう)

2 労働を伴わない富(ホリエモンのことか)

3 良心のない快楽(それは快楽とはいわない。ただの刹那である)

4 個性のない知識(詰め込み教育やネットによる知識か)

5 道徳心のない経済行為(偽装食品や環境破壊、それに今の官僚政治も入るだろう)

6 人間性のない科学(原子爆弾の開発か)

7 犠牲を伴わない信仰(「自分の持っている大切なものを捧げない信仰」だと曽野綾子はいう)

だという(()内は、おいらによる解説)。

しかし、この7つに対して、日本人は全く自分の哲学を持ち合わせていないのではないか。

ところが、ガンジーはこれらの全てに対して個人は責任を持つのが当然で、それをしないのは個人の罪だというのである。

その個人が見事に責任を負わない日本。日本は、漂流している。

登山家のいい話し

いい話しは確かにある。

先日、日本テレビの「1分間の深イイ話」(2月2日放送)を録画しておいたので、それを観たところ、なかなか蘊蓄のある話しが披露されていたので、受け売りする。

世界最年少で世界7大陸の最高峰の登頂に成功した登山家の野口健氏(35歳)に

「登山家は何故あんな辛い思いをしてまで山に登るのか」

と云う質問を番組がしていた。

野口は筋金入りのアルピニストである。

その彼でさえも、山では酸欠状態になり、判断を誤って死にそうになったり、目の前で仲間が谷底に落ちるのを何度も見たそうだ。

常に危険と隣り合わせにいる野口に、某女性タレントが質問をした。

「何が良いんですか?

頂上とかが良いんですか」

これに対する野口の回答が優れている。無論、そこに山があるからではない。

「行って、登って、頂上に到達してもまだ駄目なんですよ。

帰って来て、解放されたときが一番良いんですよ。

さぁ、終わったという、あの感じですね」

つまり、山を登った喜びは、頂上に着いたときなどではなく、下山し、全てから解放された瞬間に訪れるのだという。

良く分かる。この人は、人生の達人と評して良い。

西部邁(にしべすすむ)氏のことを考える(前篇)

西部邁さんが亡くなった(18年1月21日)。

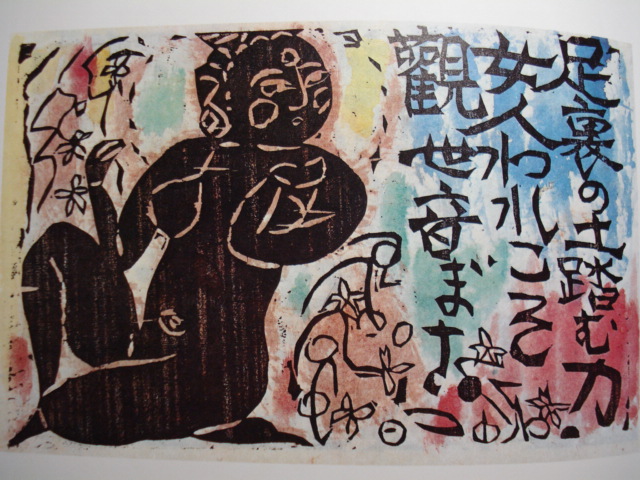

西部邁.jpg

氏は、おいらにとって三島由紀夫、広松渉、立花隆、佐藤優などの知の巨人に並んで影響を与えた人である。

訃報を聞いて、思ったことは二つ。

自殺のことを氏がその著書で「自裁死」と述べられていたことを知って、同様に「自死」と述べて自殺していた哲学者須原一秀氏を思い出した。

次に、おいらは70年安保の世代であり、他方、氏は60年代安保世代である。だから、その昔、氏はロートルだなぁと思っていたが、おいらも歳を取る。

気付いてみれば、その差はたかだか10年に過ぎないと思ったことである。

だから、氏は今でもバリバリの論客であってもおかしくはない。現に訃報で78才だと知り、もう一花咲かせたはずだとおいらは少なからず狼狽した。

閑話休題。

学生時代に赤にかぶれない奴はバカだ。

戦後に流布されたテーゼであるが、これは今の時代であっても通用しておかしくはないと思う。

おいらは昭和44年に大学に入学した。東大紛争のピークを越えた、東大入試がなかった年である。

では、当時の大学と同時代にまとわる空気はどうであったか。

学生運動のことなど何も知らないで入学してくる新入生に対しても世の中を変えようという時代のなごりは厳然としてあり、また、今では死語となったベ平連(「ベトナムに平和を!市民連合」)の活動も活発であった。

おいらはノンポリであったが、知識欲に目覚めれば学生運動の本質とは人生とは何かを問うことだと気付き、必然的に心情左翼になる(この項続く)。

西部邁(にしべすすむ)氏のことを考える(後篇)

時代は変革を求めていた。

戦後始まった50年体制から20年、世の中に飽きていたのは日本だけではない。アメリカ、ヨーロッパなどの世界中が学生運動に吹き荒れていたのである。

旧来の左翼は、左翼であっても旧体制。だから、新左翼なる言葉が生まれ、新左翼陣営は百花繚乱となった。革マルもあれば中核もある、反帝学評もあるなど左翼の安売りである。

挙句の果ては三島由紀夫が盾の会を創り、新右翼と云う言葉にはならなかったが、事実上の新右翼を結成した。

しかし、それらは皆、観念的であった。絵空事であった。

西部邁氏はそれを見抜いていた。

氏は、「革命は伝統との相対によって、自由は秩序との相対によって初めてその意味が明らかになるはずなのに、自分たち過激派は、伝統と秩序の何たるかを知ることなく、革命と自由を求めていたことに気付く」のである。

そういうことを教えてくれたのが、西部邁氏だったのである。

しかし、氏がもっとすごいのは、おいらたちが戦後教わった米国と云うシステムのうさんくささを早くから見抜いていたことだろう。

おいらも前からこのブログでたびたび書いているが、本能的に民主主義の欺瞞と偽善を感じざるを得なかったのである。

だから、氏は新保守主義に帰結した。

それは、必然である。

残念なことは、昨日も書いたがすでに氏がこの世にいないことである。

新宿ゴールデン街に行けば、氏に会えたかも知れないと思っていたら(氏の著書「妻と僕」は、実は人生論であり、その中にゴールデン街の記述がある)、先日、おいらの旧友T君から寒中見舞いが届いた。氏がお亡くなりになった後のことである。

年末、ゴールデン街での深夜、氏と2時間以上酔っぱらってやりあったとの内容が記してあった。

見識のあるT君のことだから、自裁死のことが議論になったのかも知れず(T君とは、須原一秀氏の自死について議論したことがある)、師走が押し迫るころ西部さんがゴールデン街で飲んでいたことを知ったことは嬉しく、しかも、T君と飲んでいたと知り、安堵した。

氏のご冥福をお祈りする(この項終わり)。

© Rakuten Group, Inc.