米国事情雑感

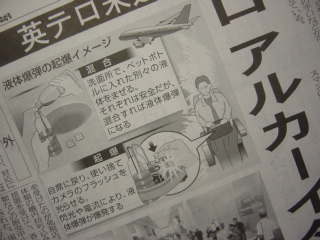

航空機液体爆弾全く持って迷惑な話しである。

液体爆弾で航空機テロを企んだ事件である。この程、犯人グループは英国で逮捕されてご同慶の至りであるが、もし同時多発テロが再燃していたらと思うとぞっとする。

それで思い出したのが、数年前のニューヨーク出張である。JFK国際空港で部下のMNさんが一瞬の間ではあるが、所在不明になったのだ。彼と二人で金属探知機ゲートを通過し、おいらが先に待合ロビーに入ったのだが、後ろから付いてくるはずの彼がいない。

オカシイなあと狐に包まれていたら、「エライ目にあいましたよ」と後から追いかけて来た。「どうしたい」と聞いたら、手に持っていたペット・ボトルを指差して「飲め」と凄まれたらしい。今から思うと笑い話しだが、当の本人は大真面目である。冷や汗を流しながら飲んだようだ。それが今回の未遂事件で、洒落ではなくなってしまった。

(最新情報によれば、この液体爆弾は2種混合爆弾と呼び、混合する前の単独液体では、危険性がない。しかも、混合する前に、比重の低い清涼飲料水を混ぜれば、清涼飲料水が上澄みとなるので、飲めと言われても問題がないようだ。)

さらに、ニューヨークJFK空港では、別の機会にこのようなこともあった。おいらの会社の社長KNさんが搭乗時の荷物チェックで捕まったのである。約30分も拘束された上、ベルトをはずされ、しかも、靴まで脱がされたのだ。基本的人権など全く無視である。このとき同乗していたおいらは、運良くフリーパスであった。しかし、それはただ運が良かったということで、ランダム順に調べていたら偶々KNさんに当たっただけのようだ。おいらが逆の立場になっていたことも十分有り得た訳で、酷い話しではある。

さて、今回の未遂事件によって搭乗検査が厳しくなれば、それだけ安全性が増すというわけで、考えようによっては好ましいことかも知れない。しかし、物事にはおのずと限度がある。所詮、犯人との潜り抜けのイタチごっこである。

と言うことは、当分、飛行機に乗るのは止めにした方が良さそうだと言うことか。それとも、逆張りで、空いている分、乗りやすくなると考えるべきか。嫌な時代に生きることになったものだ。

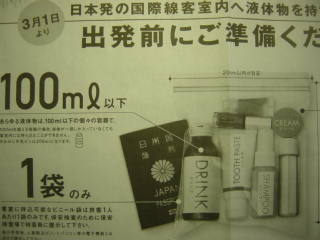

液体物の持ち込み

今月1日から、国際線に乗る場合は、液体物の機内への持込がややこしくなった。

日本でも、あらゆる液体物は100ml以下の容器に入れて、無色透明なビニール袋(ジッパー付)の中に入れなければならないのだそうだ。ちなみに牛乳瓶は180mlである。

ペットボトル、化粧品、歯磨き(ペースト)、ヘアスプレーなどが対象となり、同時にビニール袋全体の容量は1リットル以内にしなければならない。

うへ~、これじゃあ、飛行機に乗るのは嫌だなぁ。

機内は乾燥している。だから、おいらは国際線に乗る場合、ビジネスクラスであっても、これまでは2リットルのペット・ボトルを持ち込んでいた。ミネラル・ウオーターをがぶがぶ飲んでいたのである。

それが、もう気兼ねしなければ、機内では水は飲めない。やだねぇ。

安全のためとはいえ、住みにくい世の中になったものだ。要するに、世の中は、9・11以来確実に変わってしまったということである。

ミネアポリスの構想道路橋、崩落

人ごとではないはずだ。

先月発生した米国ミネアポリスの構想道路橋の崩落である。長さ150メートルの鉄筋コンクリートの橋が一瞬にして車ともども崩れ落ちたのである。橋が落ちたのではなく、あっという間に消えたともいう。

最初は、韓国か中国の話しだと思った。韓国では少し前にデパートが崩壊している。しかし、事実が明らかになるにつれて、こりゃ、米国の抱える構造的な問題だと考えるようになった。

何せ、昔教科書に載っていた「ニューディール政策」で造られた道路インフラの老朽化のツケが回ってきているというのだ。

考えてみれば、ルーズベルトが行った「ニューディール政策」は、1929年に発生した世界大恐慌による産物である。そのインフラ施設が半世紀経過した1980年代に一斉に老朽化したのである。しかし、当時の米国経済は停滞期で、このインフラ整備の4分の1が未だに問題を抱えたまま経過しているという。

おいおい、それでは、倒壊するのは必然じゃないか。しかも、寒暖の差が激しいミネソタの気候である。融雪用の大量の塩が橋の腐食を早めたという説もある。しかも、設計当時の予想を超えた車の増大量である。

実はニューヨークに住んでいて、ニューヨークの地下に埋設されているガス管や蒸気管、上下水道管についてもその古さにあきれていたものである。映画「タクシードライバー」のシーンでは至るところで蒸気が上がっていたが、この蒸気管による冷暖房も1882年に始まり、老朽化が大きな問題になっている。先月もミッドマンハッタンで蒸気管が爆発し、多数の死傷者を出したばかりだ。

テロの脅威のほかに、インフラの老朽化という脅威まで味わう米国だが、事情は日本でも同じではないか。戦後67年である。日本が復興を果たした昭和30年代から優に半世紀を経過している。日本のインフラも皆老朽化していると思った方がよいはずである。

さよならジャンボ機

ジャンボ機が順次引退するという。

目を疑った。あれほど活躍したボーイング社の名機だ。前方に2階席の短いコブがあり、全長70メートル、最大550席を擁する747-200B型機である。調べてみると1970年誕生だから、今年で38年目だ。おいらが若いときに初めて見たときの感動からもう30年以上も経っているのかと思うと感慨深い。

この飛行機は広かった。成田・NY間をエコノミークラスに乗車すると、平日はガラガラのことがある。そのときは、横の座席を3席または4席占有して、横になって寝るのである。

ジャンボ機は需要を上回る座席数をおいらたちに供給してくれたのである。「夢の海外旅行」を皆のものにしたという功績は大きい。

さて、引退の理由は、コンピュータ化の進展によりジャンボ機に必要な航空機関士が最新鋭機では不要になるからだという。

操縦室のハイテク化で、航空機関士が不要になったハイテクジャンボもある。しかし、それでもジャンボ機の4基エンジンは非効率的なのだ。今や、最新鋭機は効率至上主義で、中小型機はもとより大型機に至るまでエンジンは全て2基なのである。

燃料費の高騰もジャンボ機の引退に拍車をかけたようである。

しかし、それよりも行き過ぎた自由化による航空業界の再編や、9・11による飛行機離れが航空業界の倒産続出を招いたのではないだろうか。このトピックは、単なる機種の世代交代というよりも、航空業界が構造的な転換期を迎えていることの表れのような気がするのであるが。

空の世界も確実に変わりつつあるのである。

犯行予告

遂にここまできたか。

おいらはAOLのメールアドレスを利用しているのだが、そこから、次のようなメールが来た。

「お客様各位

平素よりAOLをご利用いただきましてありがとうございます。

このたび弊社では、警視庁からインターネット上で殺人などの犯行予告を見かけた際の協力依頼を受けました。

インターネットをご利用中に、殺人・爆破・傷害などの犯行や自殺の予告など、緊急に人命保護を要する情報を発見された場合は、速やかに最寄の警察に110番通報してください。

昨今発生した殺傷事件を受け、同種事件の再発防止のため、皆さまのご協力をなにとぞよろしくお願い申し上げます」

とうとう、おいらの生きている時代がこういう時代になってしまった。

これは単に警察に協力するという話しではない。新しい時代を迎えたということである。

この感覚は、9・11のときのショックと同じである。我々はもう元の時代に戻ることが出来ないのだ。

ペニーが消える日

資源価格の高騰はすさまじいようだ。

ワシントン・タイムズによれば、米国から1セント(ペニー)が消えるという。1セント硬貨の主原料は亜鉛である。その国際相場は昨年6月以来高騰し、1セントを作るのに今や1.7セントのコストがかかるという。

これでは、1セントをつぶすだけで1.7セントの亜鉛になるわけで、つぶして地金にしようという不逞の輩が出てきてもおかしくはない。白昼堂々、銅線泥棒が横行する時代である。

実は5セントも同様で、5セント硬貨の主原料はニッケルだ。この製造コストも8.3セントと大幅に額面を上回っているようだ。

そこで、米造幣局は1セント硬貨の廃止を盛り込んだ報告書を議会に提出したという。

ユーロ圏でもオランダではすでに1セント、2セント硬貨の使用を制限するなど、その動きは世界の潮流になろうとしているらしい。

でも、スーパーマーケットでの会計はどうするのだろう。1セントでもバカにはできない。製品価格に跳ね返ることも予想される。

米国では、日本の1円硬貨のように安い材料を使った新硬貨への切り替えも検討したというが、思ったほどコストを下げることができないらしい。

この問題はどう解決するか、見ものではある。

外人の見た日本のいやなこと

ソーシャルニュースサイト『reddit』が「あなたが日本でガッカリしたことは何?」と外国人に質問をした結果が披露されていた。

その答が、

1.なにかとお金がかかることにガッカリ

2.「また近いうちに会おうね!」(=社交辞令)にガッカリ

3.地方の医療レベル(の低さ)にガッカリ

4.「本音と建前」にガッカリ

5.変な外国人(オタク)が多いことにガッカリ

6.英語が通じなくてガッカリ

7.声が小さすぎてガッカリ

8.盗まれてガッカリ

と、いうことでおいらは半分面白がりながら、しかし、確かに問題の部分もあると思ったのである。

ちょっと解説が必要なのが、1.の「なにかとお金がかかることにガッカリ」である。これは、アパートを借りた場合の礼金や更新料のこと。確かに日本人でもこの習慣には違和感を感じる。

6.の「英語が通じなくてガッカリ」も分かる気がする。だが、それは日本だけではない。ヨーロッパでも地元の人間にはほとんど英語が通じない。

8.の「盗まれてガッカリ」は、傘と自転車が盗難に会うことだそうだ。傘、それもビニール傘はコンビニの前に置いておくと、いつのまにか無くなっていることがある。自転車だって、おいらの愚妻のママチャリは盗難にあったまま出てきていない。

さて、これらのがっかりは、文化の差だけでは済まされないことである。少子高齢化によって、いずれ日本は本気で外国人を受け入れなければならなくなる日がやってくるかも知れない。

異文化の人と付き合うということはどういうことかと云えば、まず自らの文化を知ることから始めなければならないことである。

こういう外人の視点から見る「がっかり」は日本の文化を考えるうえで貴重な参考となるのだろう。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 教え魔

- (2024-06-21 07:28:01)

-

-

-

- 株式投資日記

- 平均年収サラリーマンが脱サラ目指し…

- (2024-06-21 22:48:51)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 都知事選掲示板にヌードポスター ひ…

- (2024-06-22 04:49:20)

-

© Rakuten Group, Inc.