東洲斎写楽 能

謎だらけの写楽(前篇)今でこそ浮世絵は日本を代表する芸術である。

しかし、封建社会にあっては、浮世絵の位置付けは下層階級であった庶民のためのものであり、美術品の扱いなど受けていなかったのである。

武家屋敷で床の間に置いたのは掛け軸や置物であり、浮世絵など出る幕はなかったのである。

特に浮世絵は版画である。一点物の肉筆絵画と異なり、一枚の絵が大量に製造された。しかも、安価である。

だから、浮世絵を描いたのは職人であって、芸術家ではない。

浮世絵師の社会的地位も極めて低く、彼らの伝記は当時であっても話題にならなかったのである。浮世絵の第一人者であった歌麿でさえ、いつ、どこで生まれたのか(江戸、大阪、京都、川越などの説があるが、実際は地方の田舎ではないかとも云われている)、妻がいたのかもさえ分かっていない。

このため、江戸幕府が滅んで明治時代になっても、浮世絵は反故扱いのままであった。歌麿であろうと写楽であろうと浮世絵はゴミ扱いで、今の雑誌同様、束にされて二束三文で処分されていたのである。

そういう時代にあって、明治43年(1910年)、写楽が突然脚光を浴びるのである。

ドイツ人の美術研究家ユリウス・クルトが世界三大肖像画としてレンブラント(17世紀を代表するオランダの画家)、ベラスケス(マネが「画家の中の画家」と呼んだスペインの画家)と並んで写楽を紹介したからである。

いつの世もどこぞの国は、外圧がなければ自国のことが分からない国なのである。

さて、当時、歌麿のほかに北斎や広重の名は知られていたが、明治末期、写楽の名など日本中、誰も知らなかったのである(この項続く)。

謎だらけの写楽(中篇)

本邦の浮世絵史において何といっても謎であるのは、写楽である。

東洲斎写楽。寛政6年(1794年)、彗星の如く現れ、わずか10か月のうちに約150点の浮世絵を残して忽然とその姿を消した謎の浮世絵師である。

余談であるが、江戸期の写楽の浮世絵はほとんど残っていない。当時のオリジナルの写楽はその大方が海外に流出している。現存する写楽を見たければ海外の美術館に行かなければならないという情けない状況である。

だからと云う訳でもないが、写楽の絵はべらぼうに高額である。

旧聞では、1989年3月のNYでのオークションで「三世坂田半五郎の藤川水右衛門」(写真上)が約6千万円で落札されている。

さて、その写楽の謎を整理してみると概ね次の5つに分類される。

1.なぜ、写楽は1年で忽然と姿を消したのか。

2.なぜ、写楽の画風は短期間で大きく変わったのか。

写楽の一番有名な絵は第1期のものであり、その後、第4期まで出されることになった。だが、少なくとも第3期以降の絵は下手になっている。

3.なぜ、写楽は当時の歌麿が描いたような均質顔とせずに個性的な絵としたのか。

付随して、なぜ、役者絵が当時のブロマイドであるにもかかわらず、写楽は役者が嫌うようなデフォルメをしたのか。

付随して、当時、本当に写楽の絵は人気があったのか。

4.なぜ、蔦谷重三郎(版元)は写楽を販売したのか。

写楽の出版は、版元にとって社運をかける大事業であった。それだけのコストと労力を写楽と云う無名の新人にかけるものだろうか。

抜け目のない版元が勝ち目のない勝負をするはずがない。では、勝算があったのか。だとしたら、それは3との整合性が成り立つのか。

5.なぜ、役者絵だったのか(美人画や風景画でも良かったのではないか)

なぜ、第1期は28枚という中途半端な枚数だったのか(当時の慣習では、10枚または12枚単位が普通)。

なぜ、端役の役者までも大首絵(上半身アップ)にしたのか。

なぜ、中途半端な時期から販売したのか(歌舞伎は顔見世興行の11月からスタートするのに、写楽は5月から発売されている)。

と、実に写楽は謎だらけなのである(この項続く)。

謎だらけの写楽(後篇その1)

では、この謎を考えていく。

写楽は、わずか1年で忽然と姿を消したのである。しかも、その間約150点の大量の浮世絵を出していながらである。

推理小説の世界では、消された(殺されたか抹殺された)と見るのが順当である。実際にそうであったかも知れないが、消される理由がはっきりしない。謎だと云われる所以である。

次に考えられるのが潜伏である。だが、その後、名乗り出たものはいない。

だとすると、何らかのしかるべき理由によって名乗ることができなかったという推理が成り立つ。

この推理で有力なのが、阿波の能役者、斎藤十郎兵衛説である。

詳細は省くが、能楽者といえどもれっきとした阿波藩の武士であり、当時の武士が本業以外の絵師を行うことはご法度であったという事情を考えれば理解出来ない話しではない。

この事情については、中野三敏氏の「写楽」(2007年、中公新書)が詳しい。

だが、中野氏も述べられているのだが、斎藤十郎兵衛が居たことは突き止められたのだが、彼が本当に描いたのか、絵が巧かったのかどうかは不明なのである。

そこで、写楽別人説が生まれた。

写楽別人説は、百花繚乱である。代表的なものとして、勝春朗(後の北斎。「しゃらくせい、あほくせい」と符合する)などが挙げられる。春朗は写楽の活躍した1年半、その活動が不明である。

以上とは別に、第三の考え方として、もともと写楽は実在しなかったという説がある。

つまり、架空の人物をでっち上げたという考え方である。しかし、実際には絵が存在した訳だから、でっち上げという意味は、絵は複数の人物による合作、すなわち工房作品だったということである。

プロデューサー(元締め。版元の蔦谷であろう)がいて、その意向を受けた総監督(指揮者)が差配し、複数の絵描き職人が下絵を描き、後は、通常の彫師と摺り師とが集まったプロジェクトチームである。

そう考えると、写楽が「しゃらくせい」のもじりとして現実味をおびてくる。

また、写楽の絵は初期の大首絵が第2期には全身像に変わり、第3期、第4期と画風が大きく変わっていったのも頷けるのである。

なお、プロジェクトチームの中に阿波の能役者、斎藤十郎兵衛が含まれていたという推理も成り立つ。同時に、北斎などプロの絵師がいたという推理も成り立つ(この項続く)。

謎だらけの写楽(後篇その2)

さて、写楽の実態がプロジェクトチームだとしても、下絵、すなわち肖像画を描くにはモデルが必要だったということである。

今では、写真を見ながら肖像画を描くことが可能であるが、当時は写真などない(写真は四代目松本幸四郎)。

つまり、少なくとも下絵職人(写楽)は役者を観ていないと肖像画が描けなかったはずである。

しかも、写楽の肖像画は役者本人にそっくりに描かれているのである。だから、写楽は必ず役者を観ている。いや、役者を観る機会があったものに限られたのである。

ここでのポイントは、役者を観た本人でなければ下絵を描くことはできないということである。しかも、出来る限り近い距離で観た方が望ましい。

ということは、写楽は楽屋に自由に出入りできたか、少なくともそのような状況に近い歌舞伎通であった必要がある。

正攻法で云えば、公認された絵師として楽屋に出入りできたというのが正解だろう。もし、そうではなくて非公式に出入りしていたとすれば、歌舞伎の関係者、タニマチ(贔屓筋)、熱狂的なファンという可能性もある。

つまり、写楽は歌舞伎の世界に何らかの繋がりがあり、肖像画の絵心があれば、下絵作者(写楽)になれた可能性がある。

なお、構図や着物のデザインは、観ていなくても可能である。歌舞伎の教養が分かっていれば良いだろう。したがって、顔さえ描き分ければ、後の構図や着物、背景はプロが加筆すれば事が足りるのである。

これが、写楽プロジェクトチームを考える上での重要なポイントである(この項続く)。

謎だらけの写楽(後篇その3)

ここで写楽の大胆なデフォルメについて触れなければならない(写真は、写楽真筆と云われる扇絵)。

当時の浮世絵の顔の主流は、均質顔であった。

典型的な浮世絵である晴信の美人画を例にする。皆、判で付いたように同じ顔である。

同様に歌麿の美人画も均質である。確かに、歌麿には内面を表す表情に微妙な差があるが、それでも基本的には同じ顔である。

これは日本画に共通の特徴である。顔を抽象的にすることにより芸術性を高めているのである。だから、品が良い。

それに対し、写楽の顔は一人一人の顔が異なっている。これは日本画と異質である。西洋画の特徴でもある。個性的で具体的である。下手をすると下品になる。

だから、日本美術史上、写楽ほど庶民の心を捕まえたものはないのである。

これを別の観点から見ると、従来の役者絵は役者の役割を描いている。だから、役者の顔は均一でも構わない。

他方で、写楽は役割ではなく、役者の肖像画を描いている。「あらぬさま」とはそういう意味である。

だが、なぜ写楽が描いた肖像画は役者からクレームがつかなかったのだろう。

実は、写楽の第2期も同じデフォルメ顔なのである。

第2期では、大首絵が全身像に変わるのだが、通常はこのことにしか注目が集まらない。

しかし、一番のポイントは、役者の顔が使い回しになっていることである。云い換えると、新しく描き直していないのである。第2期の顔は第1期の顔をそのまま縮小したり、反転させて使っているのである。

おいらは、そこに写楽の謎を解く鍵があると思うのである。

さて、紙数も尽きた。では、実際に下絵を描いた写楽とは誰だったのだろうか。

おいらは、その答えをこの20年間ずっと考えていたのだが、最近になって写楽はある人物だったのだと閃き、膝を叩いて納得したのである。

その人物だとすると、これまで挙げた疑問が全て解けるのである。

無論、これまでの写楽の歴史の中で誰も主張していない人物である。

だが、今、そのアイデアをもとにして小説を執筆中であり(誰も考えたことがないことを主張するのに、小説は打ってつけである)、残念だがそれ以上のことはここでは云えない。

いずれ、おいらの説を発表しようと思っているので、その時期が来たら開示したい。それまで諸兄、申し訳ないのだが、お許しあれ(この項終わり)。

本日と明日はお休み

本日と明日は休日につき、お休みです。

写真は、今年の夏に開催された太田記念美術館「江戸の美男子展」の歌舞伎堂艶鏡。

写楽を彷彿させる画風です。と云うよりも写楽に影響された版画ですなぁ。写楽は豊国にも大きな影響を与えており、ここから写楽=豊国説が生まれます。

ところでこの太田記念美術館(原宿)。

東邦生命の社長であった五代目太田清蔵の私設美術館です。

東京国立博物館、旧リッカー美術館に並ぶ名品を所蔵しています。入館料700円で浮世絵の本物を気楽に観ることができます。

それでは、皆様よろしゅうに。

平成25年11月9日(土)

謎の不良翁 柚木惇 記す

写楽は何枚残っている(その1)

今でこそ写楽は世界中の人が知っているが(外国人が知っている日本人の画家は写楽、歌麿、北斎、藤田嗣治の4人だけであろう。かの梅原龍三郎であっても海外では知られていない)、日本国内でも一昔前は写楽のことを誰も知らなかったのである。

だから、今から約150年前の明治初期での写楽の浮世絵が1枚いくらだっただろうかと考えると、値段などなかったことが容易に想像がつく。

紙屑屋にひと山いくらで払い下げられており、値段がついたとしても恐らく1枚1銭か5厘(=0.5銭)であった。

そういうことだから、襖の中の新聞紙代わりになったり、破れた障子の繕い紙になるのが落ちで、写楽の浮世絵など誰も見向きもしないから現存しなくなるのである。

ただし、そうは云っても世の中には捨てることができない人がいる。しかし、その人も死ぬ。

明治35,6年頃になると、物価も上昇し、写楽は1枚30円程度の相場になっていたという。それが、外人が浮世絵なら何でも良いから売ってくれと頼み、写楽なら1枚50円で買うと云うので当時の古美術商は大喜びで売ったのである。

ところが、明治43年にドイツの美術研究家ユリウス・クルトによって、写楽は世界三大肖像画の一人(あとの二人は、レンブラントとベラスケス)だと評価されると(まことに日本人は外圧に弱い)、途端に写楽は1枚300円になった。

大正時代になると、成金相場で一挙に1枚1万円まで高騰する。

さらにこの話しは続き、昭和25年には1枚30万円に、昭和45年頃には250万円まで上昇したという。

それが、今では写楽が世に出ると、例えばクリスティーズのオークションなどにかかると1枚1億円を下らないだろうと云われている。

わずか1銭が1億円に大化けしたと云う写楽の大出世物語である(この項続く)。

写楽は何枚残っている(その2)

さて、その写楽である。

写楽の浮世絵は、寛政6年(1794年)5月に大首絵がいちどきに28点刊行された。

その後もわずか10カ月という短期間に総数146点の浮世絵が刊行されることになる。

その内訳は、役者絵が134点、役者追善絵が2点、相撲絵が7点、武者絵が2点、恵比寿絵が1点である。

そして、このほかにも役者版下絵が9点、相撲版下絵が10点、肉筆画とされるものが1点残されている。

しかし、世界中に残っている写楽はわずか約600枚しかない。

写楽は146点刊行された分けだから、1点あたりの平均残存枚数は約4枚という勘定になる。

当時の浮世絵を床の間に飾るバカはいない。使い捨てだったのだ。もし1点あたり100枚摺られたとすると良く残っているというべきか。

それに明治から大正にかけて海外のコレクターが写楽を買ってくれたから写楽が残ったと云う考え方も成り立つ。

では、国内にはそのうち何枚残っているのだろうか。

約130枚である(だから、海外が約470枚)。

そのうち、東京国立博物館が約70枚、個人蔵が約60枚と云われている。

個人では、リッカーミシン元社長の平木信二氏が10数枚、元大蔵大臣水田三喜男氏が10枚弱、国立博文館長芸術院元院長の高橋誠一郎氏が数枚、浮世絵愛好家が数枚ずつと云われている(昭和40年当時)。

では写楽はトータルで何枚刷られたのだろうか(この項続く)。

写楽は何枚残っている(その3)

写楽はトータルで何枚刷られたのか。これは残存枚数を加味して推測するのが正しいだろう。

その写楽の残存枚数である。

第1期(大判)平均 12.5枚

第2期(大判)同 6.1枚

(細判)同 2.6枚

第3期(細判)同 2.1枚

(間判)同 2.8枚

第4期(細判)同 1.7枚

当時の浮世絵は1点が1度摺られると約200枚が刊行された。人気が出るとまた200枚摺り増しすることになる。

写楽の役者絵は大きく分けて4期になると云われており、1期の大判28点刊行は当時センセーショナルであったと思われる。以下、次のとおり刊行されている。

第1期(大判) 28点

第2期(大判) 8点

(細判) 30点

第3期(細判) 47点

(間判) 11点

第4期(細判) 10点

合計 134点

残存数は摺り数に比例する、つまり、人気の良いものほど多く摺られたと推理する。

そうすると、第2期の細判以降は200枚摺って終わりと考えられ、第1期と第2期の大判は人気が良くて、第1期の大判が6倍の1,200枚、第2期の大判が3倍の600枚摺った可能性がでてくる(つまり、写楽の人気の推移は、下降線であったということになる)。

これを計算すると、28点×1,200枚+8点×600枚+(30+47+11+10)点×200枚=58,000枚となる。

つまり、58,000枚が流通して600枚が現存すると云う計算である(残存率約1%)。

当時、版画として大量に生産された浮世絵は庶民の使い捨てポスターでもあった。

だから、約6万枚摺られた写楽が600枚しか残らなかったとみるべきか、それとも600枚も良く残ったというべきなのか。

おいらは思うのである。

世の中には好事家がいる。

また、価値が分からないからこそ、ひょんな所から写楽が発見されることもある。

したがって、これまで刊行されたもので未発見のものがあっても良いと思うのだが(例えば第1期の28点は中途半端な数字である。当時の数字の概念からは30点刊行するというのが普通である。まだ未発見の2点があるのではないか)、どうだろうか。

そうだとしたら、全く持って面白い。

実は今、そう云う小説に手を染めている(この項終わり)。

時代と寝た男、蔦谷重三郎(前篇その1)

本日より3日間、関ネットワークス「情報の缶詰」(2014年新年号)に掲載された「時代と寝た男、蔦谷重三郎(前篇)」をお送りします。

時代と寝た男、蔦谷重三郎(前篇その1)

つくづく思うのである。

世の中を動かすのは常人や凡人ではない。

18世紀の江戸時代の文化を創った男、蔦谷重三郎も普通の人間ではなかった。それは現代でも同様である。ソフトバンクの孫正義やユニクロの柳井正も変人である。変人でなければ、あのような巨大企業は生まれない。

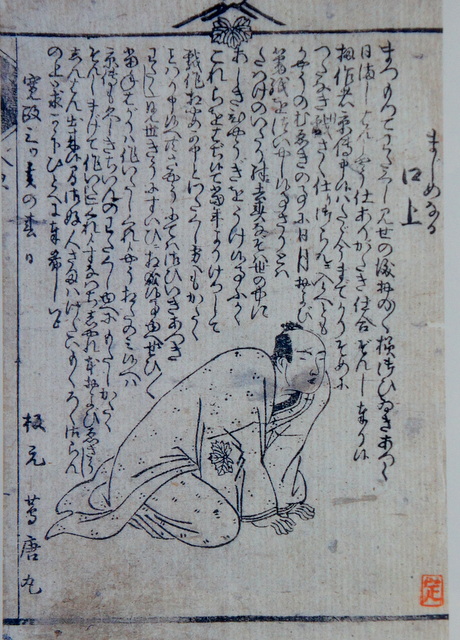

そこで、今月は皆さんご存じのTSUTAYAの語源となった蔦重を取り上げる(写真下は、「蔦唐丸(つたのからまる)」=蔦谷重三郎本人)。

1.吉原の風俗案内販売

1603年、徳川家康が江戸幕府を開いた。政治の中心は関西から江戸に移ったが、経済や文化も同時に江戸に移ったわけではない。最初は、江戸の街を創るために上方や日本中の田舎から男たちが江戸に移り住んだのである。

男があふれ、極端な男性社会になると必然的に悪所が生まれる。江戸には二大悪所と呼ばれる芝居小屋(芝居町)と遊郭が誕生した。

幕府はこれらを不道徳の極みとしながらも、治安維持のために容認し、百年も経つと消費経済活動は完全に上方から江戸に移ることになる。こうして江戸の商人を中心とした江戸庶民文化が開花したのである。

そのような背景の中、蔦谷重三郎は寛政3年(1750年)、江戸の吉原に生まれた。幼くして茶屋である蔦谷の養子になった蔦重は、吉原の入り口である大門の付近に「吉原細見」を売る本屋を始めるのである。

吉原細見とは吉原のガイドブックのことである。現代風に云えば、歌舞伎町風俗案内である(昔の「内外タイムズ」を想像すればよい)。

吉原の店の名や所属する遊女の名、遊興費などが掲載されており、吉原に初めて足を運んでも通のように振る舞えるのでこれが重宝されたのである。

ここまでは普通の話しである。だが、蔦谷は違った。一生をガイドブックの販売屋で終わらせることはなく、この吉原細見の出版までも仕切るのである(この項続く)。

時代と寝た男、蔦谷重三郎(前篇その2)

2.出版界の寵児へ

蔦谷は吉原細見に記載されている内容が異なっていたり、遊女が移籍したりしていた場合に顧客から文句を云われ、それなら自分でその内容をチェックした方がよいと、細見に掲載されている情報が正しいかどうか「改め」のビジネスを始める。

これに味を占めた蔦谷は自分が吉原細見を出版した方が儲かると、今度は日本橋の一流版元(出版社)が軒を並べる日本橋通油街の丸屋小兵衛の店を買い取るのである。

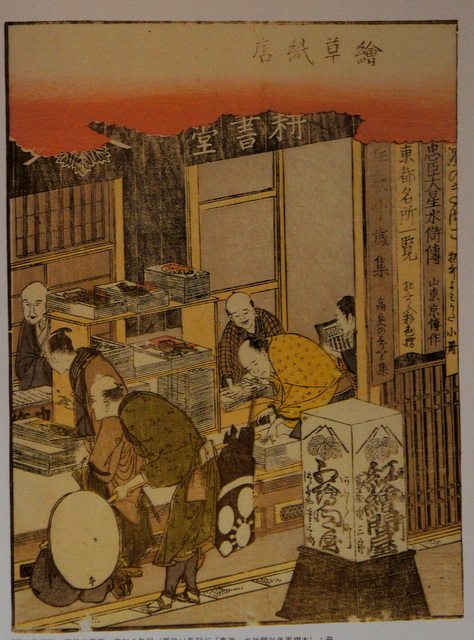

これは、今で云うと、歌舞伎町の得体の知れない一介のガイドブック屋が神田神保町の大手出版社の隣に本社を構えたようなものである(写真上。店頭の蔦谷のマークが目立つ)。

世の中にはエスタブリッシュメントというものが存在するが、その仲間入りをするのは容易なことではない。蔦谷は、その才覚とそれまで儲けたカネを惜しみなくその店につぎ込み、ここを出版業の本拠地とするのである。

蔦谷の吉原細見は遊女の趣味などの情報も満載し、しかも毎月最新号を出版するので他の細見を駆逐し、果ては独占出版するようになる。江戸の男で読まなかったものはいないとされた吉原細見、刷れば刷るほど売れたという。

吉原のガイドブックで成功した蔦谷は小成に甘んじてはいない。中国の春秋戦国時代、大富豪となった商人の陶朱のようになることを目標とし、ひたすら商売を拡大させるのである。

時代を感じる嗅覚を持ち合わせていた彼は、庶民のエネルギーが狂歌に向かっていると考えるや、狂歌のグラビア本である、狂歌と絵を合体させた狂歌絵本を発売するのである。その「画本虫撰」は、宿屋飯盛編、絵は後の巨匠喜多川歌麿が描いたものだからベストセラ-になった。

その勢いは狂歌絵本に留まらない。それまでの本は上方で出版された教訓書のようなものや子供向けの本が中心であったが、蔦谷は大人が読む雑誌として今度は漫画入りの読物を発売するのである。

この大人向けコミックが「黄表紙」である。表紙が黄色の染料で着色されたのでそう呼ばれた。

その第1号が安永4年(1775年)に発売された恋川春町作「金々先生栄華夢」である(この項続く)。

時代と寝た男、蔦谷重三郎(前篇その3)

3.金々先生は当時の流行語

さて、江戸時代の庶民が読んだ「金々先生栄華夢」の内容はどのようなものだったのだろうか(下の写真は、蔦谷がプロデュースした歌麿)。

主人公の金村屋金兵衛は、田舎の若者ながら江戸へ出て一儲けしようと企む。その金兵衛、目黒で立ち寄った粟餅屋で休憩する。転寝をした金兵衛、そこで夢を見る。

金兵衛は江戸で富豪である商家の養子として跡取りとなる。近々先生と呼ばれ、遊里で栄華な生活を送るが、酒と女で身を持ち崩す。手代に騙され、遊女にも遊ばれて、元の姿で家を追い出されたところで夢が覚める。

金兵衛、人間一生の楽しみも所詮粟餅一炊のうちと人生を悟り、田舎へ帰って親孝行をするという話しである。胡蝶の夢を思わせ、今でも立派に通用する内容である。

当時の江戸で金々先生と云えば、時代の先端を行く金持ちの粋人のことをさしたというから面白い。

4.破竹のビジネス拡大の鍵

黄表紙は、吉原の性風俗や同時代のゴシップまでも満載する風俗雑誌となった。また、洒落本としても人気を博し、最終的には政治風刺に行きつく。

蔦谷は当時のエロ本と云われる枕草紙(春画本)にも手を出すのである。これらの全てが大当たりし、蔦谷は身代を築くことになる。

このビジネス拡大の背景には、一つは、時代の流れが蔦谷を後押ししたということが挙げられる。田沼意次が老中に就任した年が安永元年(1772年)であり、蔦谷に取っては願ってもない時代となった。

二つ目は、蔦谷の周辺がサロン化していたということである。蔦谷は、平賀源内や大田南畝(文人)などを出入りさせていたのである。

また、蔦谷自身が絵師や作家を発掘、喜多川歌麿、葛飾北斎、東洲斎写楽や山東京伝、十返舎一九などを育て上げている。

5.蔦谷の転機

飛ぶ鳥を落とす勢いの蔦谷であったが、その後、天明の飢饉、インフレ、社会の混乱によって田沼が失脚し、直後に徳川10代将軍家治が死去する。将軍の世継ぎという社会不安によって各地で打ち壊しが発生し、11代将軍の座に徳川家斉がつく。

このとき寛政の改革を行った松平定信が老中に就任するのである。

さあ、蔦谷の前途に暗雲が立ち込め始めるが、ここからが蔦谷の面目躍如である(後篇に続く)(この項終わり)。

時代と寝た男、蔦谷重三郎(後篇その1)

本日より3日間、関ネットワークス「情報の缶詰」(2014年3月号)に掲載された「時代と寝た男、蔦谷重三郎(後篇)」をお送りします。

時代と寝た男、蔦谷重三郎(後篇)

好事魔多しと云うが、蔦谷のやっていたことはある意味で猥褻物頒布罪である。それまでのお上は出版物の統制にあたり、政治風刺でなければ大目に見ていたのである(春画はお目こぼし)。

だが、松平定信は違った。武士のみならず町民も含めて風紀びん乱の取り締まりを行ったのである。さぁ、これに困ったのが蔦谷である。

1.寛政の改革

江戸の町に自由奔放な空気を生んだ田沼意次が罷免され、天下の舵取りをすることになった秀才インテリの松平定信がやったことは庶民の日常生活まで清貧を求めることであった。

贅沢の禁止に始まり、賭博の禁止、私娼の検挙、男女混浴などが禁止された。定信の祖父にあたる吉宗も倹約令を出していたが、定信の改革は細かすぎて、しかも隠密を放って監視しているから堅苦しいことこの上ない。

面いのは、抑圧された反動で江戸の庶民にはお稽古事ブームが生じている。

なお、岡場所の取り締まりは過酷であった。寺社の境内、宿場町、盛り場などで行われた売春は吉原よりも安く、気軽であったため繁盛していたが、この取り締まりによって品川宿などは見る間にさびれた。

これによって遊女は姿を消すことになるのだが、保護された私娼は吉原に送り込まれ、3年間の強制奉公をさせられたという。

2.反骨精神

では、暗黒の出版統制を行った定信の狙いはどこにあったのか。実は、当時の江戸市中に出回る出版物は幕府を嘲笑するものばかりだったのである。

ポイントは2つ。

1つは、それまで本など読まなかった江戸の庶民の幕府批判に火が付いたこと。庶民が幕府をおちょくれば幕府の権威は失墜しかねない。

2つは、出版物の作者の中によりによって武士がいたことである。武士までが幕府を軽視すれば、封建制度の崩壊に繋がりかねない。

特に、この2つ目に定信は激怒したのである(この項続く)。

時代と寝た男、蔦谷重三郎(後篇その2)

1.寛政の改革(続き)

さしもの蔦谷も出版統制令にはかなわないと思われたが、商売気は衰えない。いや、むしろ反骨精神に火が付き、出版統制令が出された翌年も黄表紙「箱入り娘面屋人魚」を出版する。

その中で「お上から黄表紙を出すなと云われたが、それがどうした」と自らのイラストを掲載するのである(写真上)。

庶民は喝采し、この本も売りに売れたが、今回の幕府は本気であった。蔦谷の看板作家で、当代一の人気作家であった山東京伝が捕縛され、手鎖50日の刑に処されたのである。同時に版元の蔦谷も手鎖の刑と併せて財産を半滅させられたのである。

これはある意味で大事件であった。

それまでの綱紀粛正の対象は武士階級までだったのである。だから、庶民は自分たちには関係がないと思っていたのだが、山東京伝と蔦谷が刑に処せられたので自分たち庶民も処罰の対象になると思い知らされたのである。

この後、出版物は激減し、同時に江戸も不景気となる。

3.写楽登場

ここで蔦谷が勝負に出るのである。

蔦谷はそれまで事業拡大をしており、浮世絵にも手を広げていた。あの喜多川歌麿も蔦谷がスポンサーとなって世に売り出していたのである。だが、その歌麿が他の出版元に引き抜かれ、おまけに寛政の改革で身代半滅である。泣きっ面に蜂とはこのことであったが、その蔦谷、満を持して写楽を登場させたのである。

おいらはこういう場合、時代と寝るか、時代に構わず自分の信念を貫くか、によって人間は二分されると思うのである。

これは人間の生き方のみならず、企業の経営方針であっても同じ(例えば昔のSONYにはパイオニア精神があった)である。

蔦谷は寛政の改革が吹き荒れる中、次の手を打つ。このままでは出版業界は壊滅である。何もしなければ野垂れ死にも同然である。

そこで蔦谷が取った手は、社運をかけて歌舞伎俳優をあしらった、28枚の大首絵を世に出したのである。写楽の登場である。

実は、これが当時の常識から考えたらとんでもない大博打だったのである。それは、それまでの歌舞伎役者の浮世絵は全身像だったのに顔を中心にしたこと、歌舞伎役者の顔が美男美女ではなく、デフォルメされた顔であったことなどである。

おいらはここに蔦谷の計算を見ることができると思うのである。自分の信念で肖像画とはこういうものだと思ったものを世に出したのである。

つまり、時代におもねらない、自分の信念に賭けたのである(この項続く)。

時代と寝た男、蔦谷重三郎(後篇その3)

4.その写楽は売れたのか

では、その写楽は売れたのだろうか。

実は、写楽の描いた絵は4期ある。第1期が大首絵の28枚。その後、第2期は全身像となり、第3期では背景が書き込まれ、第4期では武者絵など他のジャンルも含まれるようになった。

だが、誰が見ても2期以降は芸術性が落ちていくのである。この間、わずか10か月間。その後、誰もが知っているように写楽は行方知れずとなるのである。

さて、写楽の正体については別に述べる予定だが、問題はなぜ絵が下手になったかである。

写楽は確かに売れたのだが、蔦谷が思ったほどには売れなかったのである。そのため、蔦谷は焦った。ここで蔦谷は時代と寝たのである。時代に迎合し、肖像画から全身像へ、そして説明が欲しいから背景を書き込んだのである。

しかし、それが裏目に出たのである。売ろうとして出した写楽は売れなかったのである。

初期の写楽が今でも世界中で評価されるのは、蔦谷が時代など考えず、自分の信念に沿って写楽を世に問うたからである。だから、初期の写楽は世界中で人気があり、今、現存すれば一枚1億円の値が付くのである。

蔦谷はその勘所を最後に誤ったのである。結局、蔦谷は時代と寝、時代が過ぎ去った後では誰も見向きもしなくなったのである。

5.蔦谷の死

その蔦谷は、寛政9年(1797年)5月、48歳にて脚気が原因でこの世を去る。

最後は時代と寝たと評したが、それでも蔦谷が終生反権力を貫こうとしていた点は評価したい。

実際、得体のしれない一介の風俗情報誌販売業から当時の幕府を脅かすまでの出版業にまで成り上がったのだから、そういうエネルギーが背後にあったと考えても不思議ではない。

だが、蔦谷は最後に判断を誤った。その原因が時代に取り入ろうとしたのであるならば、その原因は何だったのだろうか。

あれだけの男である。歳を取って老いが判断を狂わせたとは思いたくない。

では、脚気が影響を与えたのか。それとも写楽の正体と関係があるのか。興味は尽きない(この項終わり)。

能にはまりそう(前篇)

過日、おいらの敬愛するM大先輩から連絡があり、能の券が当たったから一緒に行かないかとのお話しをいただいた。

スケジュールさえ合えば必ず行くので、おいらは二つ返事でイキマスイキマスと回答したのである。先月のことであった。

恥ずかしながら、能を生で観たのは昔のことで(国立能楽堂だった)もう30年以上前のことである。だから、始めて観るようなものだ。

M大先輩とのメールのやり取りで、今回の能は水道橋にある宝生(「ほうしょう」と読む)能楽堂で行われる「都民劇場能」(2015年10月29日上演)と知ったのである。

番組は(演目とは云わないようだ)、狂言「栗焼」と能「紅葉狩」である。こりゃ、愉しみである。

さて、おいらが能に興味を持ったのは、写楽を調べ始めてからである。だから、ここ10年の話しである。

写楽別人説はかまびすしいが、今では阿波の能役者である斎藤十郎兵衛であったとする説が有力である(中野三敏「写楽 江戸人としての実像」中公新書)。そして、その写楽が初期に描いた絵は歌舞伎役者であった。

だから、写楽を研究するということは、能と歌舞伎の両方をマスターしておかなければ話しにならないのである。おいらが能に興味を持ったのはそういう理由からである。

ま、そういう話しは別にして、能は調べていくと面白いのだよねぇ。

まず、能の初歩である。

能の世界では、亡霊(シテ)が諸国一見の僧(ワキ)の前に現れる。そして、シテが生前を語り、ワキに供養されて消えるというのが一般的な筋書きである。

シテの語りを聞く僧は、ワキと呼ばれる。舞台の脇に座っているからワキと呼ばれるのではない。

ワキは本来見えないはずのシテ(幽霊)の存在を観客に分からせ、シテの物語を聞き分ける役割を果たしているのである。

つまり、ワキはあの世とこの世をつなぐ役割をしており、あの世とこの世をつなぐのが能なのである。

う~む、能とはそういう約束事の上に成り立っているのか(この項続く)。

能にはまりそう(中篇)

ここで能楽者である写楽(斎藤十郎兵衛)の立場になってみよう。

写楽(斎藤十郎兵衛)は宝生座でワキツレをしていた。ワキツレとはワキの従者のことである。その役割はワキと同じである。

余談だが、当時は封建時代であり、世襲制であったから斎藤十郎兵衛の先祖も子孫もワキツレである。ワキツレがワキに昇進することは決してない。非情の世界である。

さて、写楽は能の世界の人間である。その写楽が能の世界のワキ(ワキツレ)の立場で浮世絵を描くとはどういうことだろうか。

ここからは、おいらの大胆な推論である。

このブログの前篇で書いたように、能は亡霊の世界、すなわちあの世の世界を表現している。

他方で、歌舞伎の世界はこの世の世界である。

そうしてみると写楽が歌舞伎を描いたのは、歌舞伎が「この世」を扱うのに対し、能は「あの世」を扱うということを対比させたかったのではないだろうか。

別の云い方をすれば、写楽は能の世界を通じて、歌舞伎の世界を聴衆に分からせようとした、つまり、能役者であった写楽はあの大首絵で異界たる「あの世」を表現したかったのだと思うのである。

分かりやすく云うと、歌舞伎を能役者が浮世絵に描くということは、異界であるあの世では歌舞伎はこういうふうに見えるんだよということを描きたかったのである。前回も書いたが、あの世とこの世をつなぐのが能なのである。

そう考えると写楽の大首絵はどれも皆、この世のものとは思えない迫力の絵ばかりである。

なんてことを思いながら、おいらは水道橋の宝生能楽堂に赴いた。

M大先輩と二人で入場する。会場はこじんまりとはしているが、立派な能楽堂である。正面右側後方の席で、悪くはない座席位置であった(この項続く)。

能にはまりそう(後篇)

さて、当日の番組は、狂言「栗焼」と能「紅葉狩」である。

ここで解説が必要なのであるが、狂言も能も古典であり、歌舞伎同様現代語ではない。

だから、そのまま聞いても分かりにくい。それは源氏物語を原文で読むようなものであり、古典の知識がないと解釈を誤る。

しかし、そうは云っても、狂言は当時の話し言葉だから(書き言葉=文章ではない)、現代語に近い部分も多く、理解しやすい。それに能のように面を被るのではないから口ごもることはない。

だから、予備知識がなくても狂言はとっつきやすい。

今回の栗焼(焼き栗)は、40個の栗を焼くことを命じられた太郎冠者が一つくらいなら食べても大丈夫ということで結局全部食べてしまうというストーリーである。栗を焼く演技や食べ方などが実に迫真に迫っており、愉しめる。

それに対し、能は難しい。

能面を付けたままで喋るので言葉がこもってしまい、しかも、文語調なので、ほとんど話している内容が理解できない。

だが、面白いのである。それは能には能の型があることのみならず、観ていて単純に愉しめるからである。

それは事前に内容(ストーリー)を知らされているからでもある(劇場に入ってから貰う「しおり」にあらすじが書いてある)。

今回の紅葉狩りは、美しい女性たちの酒宴に平維茂が加わるのだが、女の正体は実は鬼であるという武勇伝である。この話しは有名だから、そのストーリーを追いながら自分なりに解釈して能を観るからである。

次に、能舞台である。

この能舞台の空間がよい。

大道具などの舞台装置がなくても、空間だけで観客に情景を想像させるのである。極めて日本的な空間である。落語がしゃべりだけで情景を想像させるように、能は能役者だけで情景を創り出すのである。

結局、能は自由に時間と空間を超えるということが分かる。

だから、はまる。

三島由紀夫が近代能楽集を書き、古典の能を換骨奪胎し、現代の能としてよみがえらせた理由がよく分かる。

能、また機会があれば観に行きたいものである(この項終り)。

© Rakuten Group, Inc.