全572件 (572件中 1-50件目)

-

おしらせ

しばらくの間、新規の書き込みをお休みさせていただいていますが、各ページのリンクはなるべく新しい商品に更新しています。すべてのコメントの書き込みを一時停止にしたところ、過去のコメントも表示されなくなっています。再開の日までしばらくお待ちください。

2006年12月04日

-

ボクもピアニストになりたい!

いえいえ、タイトルはもちろん私の事ではありません。 昨日、我が愛する息子(小三)がいつになく真剣な顔で、「お父さん、相談があるんだ」というので、「おお、腹でも減ったのか?」と聞くと、「違うわい!」「じゃあ、何?」「・・・ボク、ピアノを習いたいんだ・・」「え?・・・今なんて云ったの?」「だから!ボク、ピアノを習いたいんだよ!」「!!!!お前、熱でもあるのか!?」 自慢ではないが我が息子は今までクラシック音楽に興味を示したことは一度もない。一体全体どうしたことかと聞くと、なんとTVの「のだめ」を見ていて俄然、ピアノが弾きたくなったというではないか。以下、そのやりとり。「で、君はのだめのどのシーンが気に入ったの?」「うーんとね、のだめと千秋が二人でピアノを弾くシーン(ラフマ2番のことらしい)と、のだめがどーろぼ、どーろぼっていいながらピアノを弾くシーン。」「ああ、あそこは面白いよね」「うん、ピアノを弾く千秋がカッコいいから、ボクもやってみたいんだ!」「・・・う~ん、確かにカッコいいけど、ラフマニノフは結構(相当)難しいんだよね。」「知ってるよ。でも今からやれば高校生になる頃には弾けるんじゃない?」「!?? ま、まぁ確かにそうとも云えるんだけど、ど、どうしてそう思うの?」「だって、のだめも弾いてたじゃん?」「!!!!い、いやぁ~ だってね、のだめは普段はア○みたいだけどピアノは天才なんだよ。分かってる?」「知ってるよ。だからさ、ボク今通ってるサッカー教室辞めて、ピアノ教室に行きたいんだよ。でね、○○ちゃんのお母さんが近所でピアノ教室やってるから、取りあえずそこがいいと思うんだけど」「そ、そうだね。じゃあ先ずお母さんと相談してみような!」 いやぁ本当にびっくりした。一応小さい時からクラシックは聞かせてきたが、それには何の反応も示さなかったくせにたった数回の「のだめ」に感化されるとは。まさにのだめパワー恐るべし! ちなみに息子はベト7とラフマの違いをまだ分かっていないようだが、まぁいいか。最近は風呂で「ど~ろぼ、ど~ろぼ」と歌って、弾く真似をしているそうだ。ベトベン先生、許してたもれ。 という訳で我が家にも強烈な「のだめ旋風」が上陸したが、ひょっとして今日本全国の家庭で似たような事変?が勃発しているのではないだろうか。「鉄は熱いうちに打て」というから、とりあえず体験入学でもさせてやるか、ということになったが、はてさてこの先一体どうなることやら・・・?ここにベト7のピアノ・バージョンが入ってマス!こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月25日

-

のだめCD快進撃!

15日に発売された「のだめオーケストラ LIVE!」が大ヒットとなっているらしい。 オリコン調べで今週初登場7位というからこれは確かに凄い。カラヤンや小澤の記録を軽々と抜き去り、これからこの記録は一体どこまで伸びていくのだろう? ※以下、オリコン記事より~ 月9『のだめ』オフィシャル・アルバムがクラシックの歴代新記録を樹立! クラシック音楽を題材に、現在大ヒットとなっているCX系月9ドラマ『のだめカンタービレ』。ドラマにも登場する「のだめオーケストラ」らによる、同番組のオフィシャル・アルバム『「のだめオーケストラ」LIVE!』(15日発売)が異例の大ヒットを記録。今週、7位に初登場し、クラシック作品の初登場順位としては、歴代最高位を記録した(初動売上5.3万枚) 『のだめ』が小澤征爾、カラヤン、コンピ『ベストクラシック100』、『image(イマージュ)』など、数々の大ヒット作を上回るクラシック史上最高のスタートを記録した。オアシスの初ベスト、DJ OZMAの1stアルバムなど、強力新譜が多数リリースされる中、今週、同アルバムは初登場でTOP10入り。クラシック・アルバムによる初登場TOP10入りは、2002/11/18付の小澤征爾&サイトウ・キネン『2002 小澤征爾歓喜の歌 ベートーヴェン交響曲第9番ニ短調』(初登場10位)以来、実に4年ぶりで、『image(イマージュ)』『image(イマージュ) 2』の持つ、これまでのクラシック・アルバムの初動順位記録8位をも一気に塗り替えた。 また、今週は、ドラマでは玉木宏が演じる人気キャラクター・千秋真一によるアルバム『ブラームス:交響曲第1番ハ短調 作品68』(昨年9月発売)も10月のドラマ開始と同時に再浮上中。先週の135位から87位へと急上昇し、昨年10/25付(100位)以来、約1年ぶりのTOP100返り咲きを果たした。 いやはや本当に素晴らしい。やはり説教臭いお爺さん達よりものだめのパワーの方が強いのか・・・12月は他にも様々なCDが出る模様で、クリスマスにかけてますますのだめ旋風が吹き荒れそうだ。まずは素直に喜んでおきましょうか。ぎゃぼ~!!こちらデス!こんなのも出てきました!<千秋編><のだめ編><ミルヒと仲間たち編>こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月23日

-

のだめ レッスン6!

のだめ効果で携帯着うたサイトでのクラシックのダウンロード数が異常に伸びているらしい。 特に凄いのがベートーヴェンの交響曲第7番で、すでに3万ダウンロードを超えたところもあるとか。ちなみにクラシック着うたの平均ダウンロード数は一曲約1000くらいだとかで、いかに桁違いの数字だかが分かる。 そういえば私の娘も、「クラスで7番を口ずさむ男子がいる」とか言っていた。偉大なり、のだめ!よもや自分が生きているうちにこの日本の小学校でベトベンの7番を口ずさむ児童が現れようとは・・・感涙にむせぶ今日この頃である。(ちなみに私の小三の息子も歌ってマス) ということで今日はレッスン6。 毎回一つの曲を中心に据えて結構長くやってくれるのだが、今回は前の回で千秋が演奏したラフマニノフのピアノ協奏曲を、のだめとちあきで連弾するシーンがそれ。 これがかなり見応えがあって楽しかった。のだめの身勝手な?テンポに最初は渋々ついていく千秋が、演奏しているうちにまたまたのだめの魔力?に引き込まれ、結局最後までつきあってしまう、というシーン。 いいなぁ、楽器が弾ける人は。ああいう楽しみ方が出来るんだものなぁ、などと今更ながら感心して見てしまった。それとのだめのテンポがかなり速い。前回の千秋はかなり遅くて一体誰を模倣したのかと思ったが、今回ののだめを見ていて真っ先に思い出したのがラフマニノフ自身による演奏。これが滅茶苦茶速いのだ。 ラフマニノフの自作自演がどれくらい速いかというと、例えば昨年話題になったツイマーマンと比較すると、第一楽章 ラフマニノフ 9分45秒 ツイマーマン 11分46秒第二楽章 ラフマニノフ 10分40秒 ツイマーマン 12分15秒第三楽章 ラフマニノフ 10分52秒 ツイマーマン 11分34秒 ご覧にいただければ一目瞭然、全体で5分も違えば曲の印象はかなり異なってくる。偉大なピアニストであったラフマニノフは、当時まだ珍しかったレコード録音に自身の超絶テクニックを残しておきたかったために、必要以上のマニエリズムを発揮したのではないかと感じているが、それにしてもものすごい速さである。だからといって決して軽い印象などにはならないのだから本当に凄い。 と、これを書きつつこのCDを聴いてみた。大抵、作曲家の自作自演盤というのは思い入れたっぷり過ぎてお腹一杯、という演奏が多いのだが、この演奏はそんな余計な情緒は感じさせない。作品の美しさを十全に表現し、なおかつピアニスト(ラフマニノフ自身)の圧倒的なテクニックを余すところ無く伝える希有な記録なのだ。 のだめは毎回、笑わせながら非常に素晴らしいメッセージを送ってくれていると思う。今回はまた、ラフマニノフ自身の録音を思い出させてくれた。感謝、感謝! 来週も楽しみ、ぎゃぼ~!!こちらの演奏デス!是非作曲者の演奏もお聴き下さい!!音はモノラルですが大変良好デス!ナクソス 8.110601ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番/第3番セルゲイ・ラフマニノフ(ピアノ)レオポルド・ストコフスキー(指揮・第2番)ユージン・オーマンディー(指揮・第3番)フィラデルフィア管弦楽団録音:1929年(第2番)1939年(第3番)こちらがツイマーマン盤ですツイマーマン(ピアノ)小澤征爾(指揮)/ボストン交響楽団2000年録音こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月20日

-

感動!長唄交響曲「鶴亀」

NAXOSの新譜、山田耕筰作曲の長唄交響曲「鶴亀」。 「知られざる交響曲」蒐集マニアを一応自負している自分だが、この曲の存在は全く知らなかった。先月号のレコ藝で発売予告を見て以来、とにかく早く聴きたくてウズウズしていたのだ。 先ず「長唄交響曲」というタイトルそのものに度肝を抜かれる。長唄といえば日本の伝統芸能。三味線やお囃子と男声のみによるかなり古くさい退屈な歌(という印象)だが、これをどうやって交響曲に仕立ててあるのか?全く想像がつかなかった。 「赤とんぼ」や「からたちの花」で有名な山田耕筰は、日本のクラシック音楽の開拓者である。ドイツに留学した山田は、西洋音楽のセオリーに沿った品を多く書いたが、同時に西洋音楽と日本音楽の融合をも希求した。その果実がこの「長唄交響曲」なのだ。 では一体どういう構造になっているのか? 簡単に言うと長唄部分はそのまま歌われ、長唄のリズムを最大限に生かした旋律(山田による作曲)がオケによって殆ど同時に演奏されるのだ。 長唄「鶴亀」は1851年に作曲された名曲で、この部分(歌詞)は原曲通り歌われる。とはいえ歌い手が歌っている最中にもそのバックで弦楽器の旋律は流れているから、厳密には原曲と全く同じというわけではない。 この長唄とクラシック技法により書かれた部分の融合がとにかく素晴らしい。 聴いていて気づいたのだが、「歌だけ」にしか聞こえなかった長唄にも、三味線とお囃子によって作り出される独特の旋律がある。しかしそれは断続的にしか聞こえてこず、西洋音楽のような連続したなめらかな旋律には聞こえない。そのいわば「隠れた旋律」を山田が絶妙な技術で「顕在化」させ、フルオーケストラによる豊穣な音の波へと昇華させているのだ。実に見事な和洋の融合である。 ようするに、150年以上前に書かれた長唄の「骨格」を土台に、慎重かつ大胆に「肉付け」を施して完成したのがこの「長唄交響曲」なのだ。 そして驚嘆すべき事に、約70年前に書かれたこの曲を構成する旋律は、その後の多くの日本人作曲家の作品に必ず登場する「日本人らしい」旋律に見事に受け継がれている。ということは、知らず知らずのうちに、日本のクラシック音楽の源流は「長唄」に遡ることが認識される。なんと素晴らしいことだろう!今まで退屈な伝統藝にしか聞こえなかった長唄が、私の中で俄然光を放ち始めたのだ・・・ 今年も100枚近いディスクを聴いてきたが、これは私にとって間違いなく本年のベストワン・ディスクである。しかも他を圧倒的に引き離して。こちらです!たった980円、是非聴いてみて下さい!ナクソス 8.557971J東京都交響楽団 指揮:湯浅卓雄東音宮田哲男(長唄)、東音味見亨(三味線)他 こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月19日

-

のだめ レッスン5!

今回は学園祭でのSオケの仮装(結局はやらなかったが)パーティーじゃなかった演奏会と、千秋独奏のラフマニノフがメイン。見所満載でまたまた笑えた。 ただ、Sオケ演奏会と千秋のラフマは前半の山場だけにもうちょっと時間をかけて欲しかったかな。せっかくマングース君も登場したのだからもっとアップの演奏シーンを見たかった。(とはいえあの口でピアニカ吹けるんかい、とも思えましたが・・・) 千秋のラフマニノフ2番は、原作では18ページも費やして描かれるヤマ場中のヤマ場。数多くの漫画作品における演奏シーンでも屈指の名場面。本当にラフマニノフの音が聞こえてきそうな、作者の力量とこだわりが存分に発揮された部分なのだ。 あのいい加減そうなシュトレーゼマンが、「もっと作品に没頭しろ」「もっと悶えろ!」と千秋に注意するが、これはある程度以上の実力を備えていれば全くその通り。(先ずすべての音をきちんと出せたうえでだが)作曲者の意図に従い、さらに自分の思いを音にすることが出来れば、聴衆を感動させることが出来る。もっとも、それが一番難しいことなのだが・・・ と言うわけで一番のヤマ場にしてはちょっと実際の演奏時間が第1楽章冒頭と中間部、そして終楽章だけというのは短すぎた。もう少し長めでも良かったのかな。 それと演奏だが、かなりゆっくりで驚いた。あれは誰の演奏を参考にしたのだろうか?「悠然としてロシアっぽい」とも言えるかもしれないが、あのペースで全曲やってしまうとかなり重い印象になってしまう。「ゆっくり」と「ロマンティック」は全く別物だから、そこはもう少しすっきりとした演奏を聴きたかった・・・って、ちょっと厳しすぎる意見かな・・ぎゃぼ~! そうそう、今回初めてマーラーの「巨人」が効果的に挿入されて嬉しかった。なんとか私の大好きな「アダージェット」もやって欲しいな~。来週も楽しみデス!!私のお気に入りデス!ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番・第4番@アシュケナージ(p)ハイティンク/ACO こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月14日

-

映画「MISHIMA」の音楽

哲さんのページで思い出したのだが、今月2日、アメリカ人のレナード・シュレーダーという脚本家が亡くなった。 この方は日本との関わりが深く、なんとあの山田洋次の「寅次郎・春の夢」という寅さん映画まで共同執筆していた方。 とはいえ自分にとってこの方がどうかというと、それは映画「MISHIMA」の脚本家だったということ。 映画「MISHIMA」はタイトル通り三島由紀夫を描いた映画で、もう軽く20年ほど前の作品。確かコッポラが監督したのではないかと記憶しているが、詳細は忘れてしまった。 この映画、実は日本では公開されなかった。出来上がりに不満を持った三島夫人が上映を拒否、公開前の高い期待も叶わずお蔵入りとなり、その後も全く上映されていない「幻の作品」となっている。 だが幸運にも私はこの作品を見ることが出来た。駅前の小さなレンタル店だったが、なぜか直輸入の「MISHIMA」が一本だけ置いてあり、「なんじゃこれは、日本未公開なのにラッキー!」と踊るような気持ちで見たのだ。 そうは言っても20年以上前、たった一回なので、もう詳細は殆ど記憶がない。冒頭は緒形拳扮する三島由紀夫(!)が市ヶ谷駐屯地に突入する直前から始まっていた。そこから三島の回想という形をとり、三島の人生と彼の作品が交叉し、劇中劇が幾つも挿入される。 ようするに三島の人生そのものが夢幻であるという映像メッセージになっており、現実と作品がないまぜになってちょっと分かりにくかった記憶がある。なによりもやはり三島作品の読み込みが足りない私には、その作品表現そのものが分からないというハンデがあった。 映像的には、三島には似ても似つかぬ緒形拳の坊主頭くらいしか思い出せないのだが、たった一回見ただけなのにその音楽が頭にこびりついて離れなかった。少しもの悲しくてどこか夢の中を彷徨っているような静かな旋律と、市ヶ谷に向かう途中の高鳴る動悸が音になったような、たたみ掛けるようなフレーズが耳に焼き付き、長い間頭から離れない。年月が経つにつれ、これはどうしてもまた聴いてみたいとその音源を探し回った。 日本では未公開だったからサントラ盤も出ていない。後に作曲者は現代音楽家の巨匠フィリップ・グラスだと分かったが、依然として音源を手にすることは出来なかった。 それが突然成就したのは何かの記事で、クロノス弦楽四重奏団の録音の中に「MISHIMA」がある、というのを読んだからだった。HMVで検索し、ようやく手に入れられた。購入したのはフィリップ・グラス作品集だが、どうやら「MISHIMA」のサントラも彼らが録音したものが存在しているらしい。こちらも是非聴いてみたいものだ。 このCDに収録されているのは映画音楽を「弦楽四重奏曲第3番」として編曲したもの。全体は6つに分かれており、演奏時間は15分程度。 内容は、1.1957年ー美徳のよろめき2.11月25日ー市ヶ谷3.1934年ー祖母と公威(きみたけ・三島由紀夫の本名)4.1962年ーボディ・ビル5.血の誓い6.三島ー終曲 とタイトルされている。 正直シュレーダー氏のことは全く意識していなかったが、訃報記事に接して「MISHIMA」の音楽を久しぶりに聴いてみた。何度聴いても実に不思議な旋律だ。 氏の冥福をお祈りしたい。 ご興味のある方は以下で見つけられるとお思います。○クロノス弦楽四重奏団 NONESUCHレーベル 7559ー79356ー2楽天にはこんなのがありましたが・・・ちょっと高いな~ この商品は送料無料です。 クロノス・クァルテット/25イヤーズ~クロノス・クァルこちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月11日

-

TMなどやめてしまえ

今日は久しぶりに政治というか社会ネタを。 政府が「広範囲な国民の意見を聞く」として主催していた「教育改革タウンミーティング」8回の内5回で「やらせ質問」が発覚し、小泉内閣で開催された他の166回のタウンミーティングについてもやらせがなかったか調べているとのニュース。 私は最初から「政府主催」のTMなんだから政府に都合がいい発言しか出てこないんだろうな、と思っていたが、最初はどうもそうではなかったらしい。司会者が質問を促しても誰も手を挙げなかったり、そもそもパネリストの発言中にヤジや怒号が飛び交うなどしていて、収拾がつかない会場もあったらしい。 それを見かねた文科省の担当小役人が、なんとかこのアホなイベントを成功させたいと考えたのがやらせ質問だった、とニュースでは伝えているが・・・ 事はそんなに簡単ではあるまい。当然ながら、このTMの目的はもっと深いところにある。このTMに関しては、冒頭に書いたとおり私は非常にうさん臭く思っていた。というのは、1 「政府主催」のイベントで政府案に反対する意見がメインになるはずがない。2 万一そのような意見が続出しても議事録から削除されて終わり。中央には届かない。3 やらせ意見のオンパレードで最後は「色々あるけど頑張りましょう」のお手盛りで終わる。 という構造が見え見えだったからである。 そもそもイベントというのは、「主催者」が自分の望む事を実現するために開くものだ。車や携帯のイベントで、他社の製品を取り上げる会社などありはしない。ひたすら自社の製品を売りまくるだけではないか。 TMも基本構造は全く同じ。「教育基本法」をなんとか通したい政府自民党が、「国民的議論は尽くした」という免罪符に使いたいからやっているだけ。こんなものに正常な議論を求める方が間違っている。 各ニュースは、TMではやらせ質問があってはならない、と書いてあるが、これは偽善だ。そうするなら、主催者に反対を主張する団体も入っていないと公平にはいかない。むろん、そういうイベントの成功は難しいが・・・ それよりもマスコミは、政府主催のTMとはようするに自民党に都合の良い意見しか出ない場なんですよ、それでもいい人はどうぞ行って下さい、という注意を喚起すべきであり、当然ながらこんなくだらない代物に税金を使うな、と追求すべきなのだ。 そもそもこういう会に行く人というのはどういう人種なのだろうか・・・?とにかく皆さん、税金払いすぎてませんか?この本は凄いです!!払いません。こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月10日

-

のだめ レッスン4

録画していたのだめ第四話を見た。いや~もう最高! 前半は生まれて初めて経験するコタツの魅力にはまる千秋がおかしいが、後半は演奏会に向かってSオケ全員一丸となって頑張る青春群像劇だ。これが結構素直に爽やかな感動を呼ぶ。 Sオケの演奏会シーンは観客もきちんと入れてなかなか堂々としたもの。原作でのヴァイオリンパートのジミヘン弾き?(ってジミヘンはギターだろうが)も面白かったが、実写で見るとこれは相当おかしい。さらにチェロは回転するは、ラストは全員立ち上がるわのやりたい放題。でもこれも楽しい! この底抜けの楽しさが、通常のクラシック演奏会にはどうしても欠けているんだよなぁ。もちろん曲をきちんと弾けるというのが大前提ではあるけれど(それが一番難しいのだが)、アマチュアであればああいう楽しみ方があってもいいなぁ、と思う。 そもそも7番をロックのビートで、と峰が言っていたが、この7番が初演されたとき、この曲はまさにその時代におけるロックビートそのものであったはずだ。弾けるリズムの爆発が四楽章を通じて続くこの7番の構成そのものが革命的であり、18世紀の人々にとってはまるでロックのように聞こえたはずなのだ。そういう意味では峰の着想は正しい。 もう一つ楽しかったのが、のだめが7番をピアノで弾くシーン。「いかずち~」「大雨~」「どっきゅーん」「足音足音」「泥棒泥棒」 の呟きが音に合ってる!! そうだよ、クラシック音楽の部分部分は、そういう細かい感情や情景描写であり、その集合体が一つの曲なんだよ~。だから聴くのも弾くのも楽しいんじゃない?みたいなところが湧き出ていて面白かった。 ちなみにリストによるベートーヴェン交響曲のピアノ編曲版というのがあって、NAXOSレーベルからその全集が出ている。シチェルバコフの驚嘆テクニックによる「ピアノ版ベートーヴェン交響曲」はオケとは異なる魅力があって素晴らしい。一枚僅か980円程なので、興味を持った方は是非聴いてみていただきたい。 ただのドタバタ喜劇ではなく、クラシックとの付き合いが長い者にも毎回必ず新しい発見がある。いやはや、本当に「のだめ」から目が離せない。 次週はいよいよマングース君登場だ~!!こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月07日

-

ポール・モーリア死去

「恋はみずいろ」などで知られるイージーリスニングの大御所、ポール・モーリアが3日、死去した。81歳。彼についての久々に見た記事が訃報記事だった。 クラシックを聴くようになる前、中・高校生の頃は彼の音楽を聴いた。分かりやすくてひたすら美しく、ちょっと感傷的なところが気に入っていたのだろう。レコードも数枚持っていた記憶がある。でも好みではレーモン・ルフェーブルの方が好きだったかもしれない。 とにかくあの口当たりの良い音楽(といっても殆どが編曲だが)が日本人に好まれ、非常に高い人気を誇っていたが、他の国ではどうだったのだろう? 当時(70年代~80年代)の日本は、学生がクラシックを聴くのにはまだまだ敷居が高く、私のような「クラシック予備軍」が大挙そちらに流れていたような気がする。特にアジアではそうした層が彼のような「セミ・クラシック」を好んで聴いていたと思うのだが、どうなのだろうか。 だからクラシックが浸透しているヨーロッパで彼の人気が高い、という話は聞いたことがなかった。ショービジネスの常として「人気の高いところへは何回でも行く」は鉄則だからこそ、日本・韓国での演奏回数が累計で2000回を超える(他の新聞には1200回ともあるが)ということなのだろう。 大学に入ってクラシックを聴くようになってから、彼の音楽とは急速に疎遠になっていった。何を聴いても同じようにキラキラとした音造りに飽きてしまったからかもしれない。アメリカではイージーリスニングを聴く層は退職者だけだ、などという陰口もあるそうだが、確かに苦渋や闘争といったテーマをもたないイージーリスニングには自ずから限界があったのだ。 それでも彼の「恋はみずいろ」「オリーブの首飾り」はしっかりと記憶にきざまれていて、すぐに口ずさむことが出来る。CDは持っていないのだが、久しぶりにちょっと聴いてみたい気分になった。ちょっとアフィリエイトを開いて驚いたが、彼のCDは一体何種類発売されているのだろう? 青春の一時期、確かに彼の音楽に憧れを抱いたことがあった。氏のご冥福を心からお祈りしたい。 ※サンケイスポーツの記事です「恋はみずいろ」などのヒット曲を持つ指揮者で作曲家のポール・モーリア氏が3日(現地時間)、フランス南部ペルピニャンで死去した。81歳。フランス公共ラジオによると、家族らが4日明らかにした。 日本の親しい関係者に入った情報によると、「血液の病気」を理由に夏ごろから通院。先月28日に入院し、今月2日に容体が急変した。6日に葬儀が営まれる方向で、妻は近親者のみでの密葬を望んでいる。詳細は葬儀後に公表するという。 1925年、フランス・マルセイユ生まれ。マルセイユ国立音楽学院で学んだ後、18歳で音楽家としてのキャリアをスタート。クラブなどでの演奏活動を経て65年に「ポール・モーリア・グランド・オーケストラ」を結成。68年「恋はみずいろ」がフランスの曲としては初めて全米チャート1位を記録、グラミー賞も受賞した。 日本でも「エーゲ海の真珠」が70年代にメルシャンワインのCM曲に使われたのを機に人気が爆発。「オリーブの首飾り」はマジックショーのBGMとして定番となった。「天使のセレナード」「そよ風のメヌエット」など次々とヒットを放ち、イージーリスニング界の第一人者として君臨。来日は69年以来、公演だけで22回、通算2000回を超える。98年の日本ツアーを最後に指揮者を引退。今年9月20日にアルバム「ダイヤモンド◇ベスト」が発売された。「恋はみずいろ」も収録されていますオリーブの首飾り~ポール・モーリア・ベスト・セレクション VOL.1《Golden Hits Parade》こちらもいい曲が入ってますポール・モーリア/エーゲ海の真珠~ポール・モーリア・ベスト・セレクションこちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月05日

-

父親たちの星条旗

史上初の戦争映画二部作として話題の「父親たちの星条旗」を観た。 太平洋戦争で米軍の勝利を決定的にした硫黄島の激戦が主題。その戦いのさなか、激戦地となった擂鉢山の山頂に星条旗を掲げた米軍兵士達のその後を描く。 後にその写真はピューリッツアー賞に輝き、今なお戦場写真としては非常に有名な一枚だが、その後、その写真が米政府によって戦時国債の拡販キャンペーンに大々的に利用されたという事実は全く知らなかった。 国旗を掲揚した6人のうち生還できたのは3人だけで、彼らは政府のキャンペーンによって英雄に祭り上げられ、全米各地の国債拡販のための講演会や晩餐会に駆り出される。激戦を生き延びた三人には英雄という自覚はなく、特にアメリカインディアン系の兵士は次第に言動がおかしくなっていく・・・ 最前線の兵士達は命令された通りに戦い、命を散らす者と生還できる者の差は運だけだということを、戦った兵士達は一番よく自覚している。にもかかわらず、その功績を遙か後方に居座る政治家達が自分たちの利益最優先のために利用し尽くそうとする・・・一体兵士達はなんのために戦ったのか? 重いテーマではあるが、侵攻する米軍兵士には、戦いに勝てば生きて帰還するという希望があった。映画の三分の一は米国本土での国債キャンペーンの描写に費やされており、悲壮感だけの作品にはなっていない。ただし、特殊効果を駆使し、硫黄島によく似たアイスランドの孤島で撮影された戦闘シーンの迫力は、歴代の戦争映画中屈指の出来。ふつうのハリウッド映画で軽視されがちな日本軍の装備もよく再現されており、スタッフのこだわりが感じられた。 その意味で、玉砕を命ぜられて最後まで島を守ろうとした日本側を描く第二弾、「硫黄島からの手紙」は相当凄まじい作品となっているだろう。防衛のために硫黄島に配備された日本兵は2万2千。これに対し蟻のはい出る隙間もない程の大艦隊で島を取り囲み責め立てる米軍は約8万人。日本軍には食料・弾薬等物資の供給は全くないが、米軍には続々と応援物資が到着する。 守備隊にとっては、最初から米軍の本土侵攻を遅らせるためだけに死んでいくことを命ぜられた戦いなのだ。生還の可能性は全くない。その絶望的な状況の中で、祖国のために戦い、死んでいった兵士達の心境を考えるとき、日本人なら誰でも涙を禁じ得ないだろう。 硫黄島守備軍指揮官・栗林忠道大将は米国駐在武官の経験があり、陸軍には珍しい知米派軍人であった。大将はそれまでの戦訓から、水際での撃退を放棄し、硫黄島全土に地下壕を掘ってのゲリラ戦を展開。米軍が5日で占領すると考えていた戦いを31日間に渡って継続した。日米の研究家から、日本陸軍の中でもっとも優秀な軍人との評価が確立している。 映画でも披露されると思うが、その栗林大将が最後の突撃直前に遺した文章を掲載しておきたい。戦局最後の関頭に直面せり。敵来攻以来麾下将兵の敢闘は真に鬼神を哭かしむるものあり。特に想像を越えたる物量的優勢をもってする陸海空よりの攻撃に対し、苑然徒手空拳を以って克く健闘を続けたるは小職自ら聊か悦びとする所なり。然れども飽くなき敵の猛攻に相次で斃れ為に御期待に反し此の要地を敵手に委ぬる外なきに至りしは小職の誠に恐懼に堪えざる所にして、幾重にもお詫び申し上ぐ。今や弾丸尽き水涸れ全員反撃し最後の敢闘を行はんとするに方り、熟々皇恩を思ひ、粉骨砕身も亦悔いず。特に本島を奪還せざる限り皇土永遠に安からざるに思ひ至り、縦ひ魂魄となるも誓って皇軍の捲土重来の魁たらんことを期す。茲に最後の関頭に立ち、重ねて衷情を披瀝すると共に、只管皇国の必勝と安泰とを祈念しつつ永へに御別れ申し上ぐ。尚、父島、母島に就ては同地麾下将兵如何なる敵の攻撃をも断固破摧し得るを確信するも何卒宜しく御願い申し上ぐ。終わりに左記〔注:原文は縦書き〕駄作御笑覧に供す。何卒玉斧を乞ふ。国の為重きつとめを果し得で 矢弾尽き果て散るぞ悲しき仇討たで野辺には朽ちじ吾は又 七度生まれて矛を執らむぞ醜草の島に蔓るその時の 皇国の行手一途に思ふこちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月03日

-

のだめ レッスン3

もうちょっと時間が空いてしまったが、のだめの第3話のことなど。 今回はかなりどたばた色が強い回だった。ちょっと場面転換が早くて、真面目なファン?はちょっとご立腹だったかも・・・ 前2回に設けられた「核となる曲」は、今回の場合Sオケリハのベートーヴェン交響曲第7番ということになるのだろうか。番組テーマ音楽でもあるので、きちんとオーケストラで演奏するシーンは見ていてやはり気持ちがいい。 千秋が指揮すると滅茶苦茶だったSオケの音色が、シュトレーゼマンがやると途端にきちんと聞こえるというのはかなり誇張があったが、指揮者によってオケの音色ががらりと変わるというのは確かに事実。でもシュトレーゼマンのあの指導?程度でオケの音色が変わるなら、みんなベルリンフィルになれるぜ、なんていうのは突っ込みすぎかな。 驚いたのが、SオケがAオケに闘志を燃やしてみんなで「ジークジオン!」と叫んでたところ。 確かに原作にはそう書いてあるけど、まさかテレビでもやっちゃうとは驚きました。関係各所の了解を得るのは大変だったろうなァ。(ちなみにジークジオン!とは「機動戦士ガンダム」でジオン公国の兵士達が万歳するときに叫ぶ言葉です。ジークとは勝利という意味のドイツ語。念のため) おチビの桜ちゃんがコントラバスをしょってよたよた歩くシーンも笑えた。いやはや、実に原作のテイストが生かされていて妙に感心してしまった。 もうあっという間にコミックス3巻まで来たから、次週は感動のSオケお披露目演奏会か?次回予告では悪戦苦闘の練習シーンがかなり挿入される雰囲気だったが・・・次回も楽しみ!! ということで恒例の?劇中使用曲一覧を。またまた不完全なので、お分かりの方は是非ご教授いただきたい。1. ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー2. ベートーヴェン:交響曲第7番第1楽章3.モーツアルト:歌劇「魔笛」序曲・・・だったよなぁ?4.チャイコフスキー:バレエ 「くるみ割り人形」・・・だったよなぁ?5.ドヴォルザーク:ユーモレスク6.ヘンデル:ハープ協奏曲7.桜・のだめ・千秋の食事シーン時のピアノ曲・・・分からず8.プロコフィエフ: バレエ 「ロメオとジュリエット」9.ワルツ?10.ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」第四楽章11.リムスキー・コルサコフ:熊ん蜂の飛行12.桜ちゃんの親父登場シーンのピアノ曲は?13.メンデルスゾーン 交響曲第3番「イタリア」第1楽章14.ジークジオン! これは曲じゃぁありませんね♪ 今回の使用曲「イタリア」の私のイチオシ盤です!なんといってもさすがイタリア人のリズム感です!!シューベルト:交響曲第8番「未完成」|メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」 こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年11月02日

-

「破壊の創造者 チェーザレ」が面白い!

コミックモーニングに連載中の惣領冬美「チェーザレ」が面白い。かのマキャベリが「君主論」で題材としたイタリア・ルネッサンス期の政治・軍事の天才、チェーザレ・ボルジアを描いた漫画だが、この凝り方が半端ではない。 ダンテ学者の原基晶が監修、世界的に評価の高いサチェルドーテ版伝記(本邦未訳)を翻訳しつつ、それを漫画の原作に用いているというからすごい。登場人物の書き分けがはっきりしているし、何よりも圧倒的な歴史知識に裏付けされた台詞や描写が素晴らしい。 そして惣領冬子の押さえた筆致が、ルネサンス期イタリアの情景を見事に描き出してくれている。物語はまだ始まったばかりで、チェーザレ16歳、ピサのサピエンツァ大学が舞台だ。 この時代のイタリアはまだ王国が群雄割拠していた時代で、若きチェーザレはすでにその統一の野望を抱いて蠢動している。カノッサ、レオナルド・ダビンチ、マキャベリ、ラファエロら錚々たる天才達がこれからどんな物語を紡いでくれるのか本当に楽しみ。 チェーザレ・ボルジアをテーマにした連載は本邦初だろう。堅いテーマだが、打ち切り等の憂き目にあわず、連載が完結されんことを切に願う。こちらです!23日に発売されたばかり、私も早速購入しました!チェーザレ(1)ルネンサンス期のイタリア解説やキーワード解説など特典満載!チェーザレ(2)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月26日

-

のだめ第二話も面白かった~!

さぁ列島大注目の「のだめ」、早くも第二回目。今回も面白かった~!今回最も笑えたのがティンパニの真澄ちゃんが第九の第一楽章で狂い咲きする?ところ。確か原作では第二楽章だったと思った(確かに第二楽章の方がティンパニが活躍する)が、こちらも十分面白かった。 真澄にせよ峰にせよ、どんな勘違いでもいいから自分が弾きたいように思いっきり弾いてみるって気持ちいいだろうなぁ。真澄ちゃんのようにティンパニを楽しそうに叩けたら、さぞ見ていて(聞いていて)面白いだろうに・・・ 今回は「ていきんど」さんから番組の登場曲に注目してほしいとのリクエストがあったので、この一時間の番組内で何曲が使われているのかを数えてみたらあれビックリ! なんと自分で確認しただけでも18曲もあった!(重複は除く)自分では分からない曲もあるのでちょっと怪しいが、ざっと以下のような感じだったと思う。覚えている限りでシーンも書いてみよう。それにしてもこれだけあるといちいち曲目紹介をすることも出来ないので、気になった曲はまた明日以降に取り上げてみたい。(早速ブラームスさん・えむさん・のり2さんから情報をいただきましたので、赤字で訂正・加筆しました!)☆(前回も登場)プロコフィエフ:ロメオとジュリエット1.マーラー:交響曲第8番「千人の交響曲」冒頭 ・・・ヴィエラのCDシーン2.モーツアルト:魔笛のパパゲーノのアリアによる変奏曲3.リヒャルト・シュトラウス:ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら4.ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ「春」・・・峰の課題曲5.ベートーヴェン:交響曲第7番 ・・・千秋が部屋で聞いたヴィエラのCD6.クライスラー:美しきロスマリン 正解は「愛の悲しみ」7.うーん曲名が・・・アルペン踊りをさぁ踊りましょってやつ!? 「アメリカンパトロール」8.リムスキー・コルサコフ 熊ん蜂の飛行9.真澄の顔アップ、きらきらした瞬間の曲・・・わからず チャイコフスキー 弦楽セレナード10.ベートーヴェン:交響曲第9番冒頭 ・・・真澄とのだめの勝負11.ドヴォルザーク チェコ組曲12.サティ:おまえが欲しい13.ショパンのピアノソナタ・・・何番だっけ? ワルツOP69-114.チャールダッシュ ・・・作者は誰だっけ? モンティ 15.ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー16.ヴェルディ:レクイエム17.ミルヒが口吻を迫るときの曲は?これは聞いたことがなかった!18.モーツアルト:フィガロの結婚 とまぁざっとこんな感じ。かなり不完全なので、分かった方は是非教えてくださいませ~それにしてもこれだけの曲をバンバン使ってくれるのは、クラシックファンとしてはうれしい限り。これは回を追ってどんどん新しい曲に切り替わっていくのだろうか?だとしたら選曲スタッフの苦労もかなり大変なものになるだろうが、ますます楽しみだ!! それと、個人的な関心事としては、ヴィエラの演奏とされているマーラーとベトベンは、誰の演奏を使っているのだろうか・・・?ベト7はバーンスタインのような気がするのだが・・・?まぁいつか分かればいいかな、ということで、次回も楽しみ、ギャボ~♪とりあずサティを、秋の夜長に。ロジェの名盤ですサティ:ピアノ作品集~3つのジムノペディ@〔あやなす前奏曲/4番目の夜想曲他〕□ロジェ(p)(D)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月23日

-

シグルイ7巻!

遂に「シグルイ」7巻が発売された。南條範夫「駿河城御前試合」を鬼才・山口貴由が劇画化。チャンピオンREDという超マイナー月刊誌に連載されているので全く目立たないが、その特異な描写によって数ある「侍」漫画史上空前絶後の作品である。 とにかくその画力に圧倒される。時には誇張されるが、人間の体組織、筋肉から内蔵までがまるで生物学の本を見るような異常なほどの緻密さで書き込まれる。先ずこの画力に驚かされるのだ。 そして南條物の特徴である「無惨劇」の恐ろしいまでの描写。しかしその描写には一遍の無駄もなく、必然なのだ。そこらの暴力物とは画の迫力が桁外れに違う、まさに達人が切ればこうなるのではないかという世界が次々に繰り広げられる。 私は漫画における暴力描写を決して肯定するものではない。しかし、時代劇、特に武士を主人公にしたものはどうしても斬撃シーンなどを避けては通れない。その恐ろしい描写を、芸術的なまでの「画」に昇華させたのがこの「シグルイ」なのではなかろうか、と感じている。 私が大好きな「侍もの」の第一人者平田弘史が、画面から熱気が迸るような熱き血潮の画家だとすれば、この「シグルイ」の作家山口貴由は怜悧にして静謐、緻密な画家である。全く正反対の描き手達が描く武士たちの生き様に、今後も注目していきたい。こちらが最新刊ですシグルイ(7)こちらは平田氏、江戸時代の実話「通し矢」を描きます!三十三間堂外伝こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月23日

-

のだめ、面白かった~!

昨日から始まった「のだめ」、大いに楽しめました!冒頭のプラハのシーン、なんとビエラ先生を現役バリバリのマーツアル先生が演じているのにはビックリ!いきなりかましてくれました!! このお方は「本物」のチェコフィルの「本物」の常任指揮者。しかも最近はチャイコフスキーやマーラーの交響曲録音で非常に評価の高い方なのです。そんな方が、(俳優でも何でもないのに)ビエラ役をやってくれたなんて、どうやって口説いたんですかね~?ギャラなんかで動く人種じゃなさそうだし・・・まさか「のだめ」を読ませたんでしょうか? ということでのっけから強烈パンチを喰らってびっくり。あれは事前には報道されていなかったから、ホントに隠し玉でしたね~。 ドラマ自体も原作に忠実で好感が持てました。千秋の旅客機胴体着陸シーンのチープさにはちょっとのけ反りましたが、あれはあれでそういう狙いだったのかも・・・? 千秋はちょっとクールすぎるきらいはあるものの、のだめはもうピッタリ!口をすぼめた表情とかピアノを弾くときの姿勢とか、役作りの丁寧さには頭が下がりました。 竹中直人のミルヒはどこから見ても怪しい東洋人でドイツ人の雰囲気は全くありませんが、まぁ彼の実力は折り紙付きですからこれからに期待、というところでしょうか。 ということで初回は十分に楽しめました。さすがTBSから放映権を奪ってまで制作しただけあって、制作陣の気迫が十分に伝わる内容になってます。民放のドラマは殺伐とした内容が多い中で、親子揃って安心して見ていられる、異例の月9ドラマの誕生ですね。次回も楽しみ~、ギャポ~!!このお方デス!マーツァル/チャイコフスキー:交響曲第1番「冬の日の幻想」こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月17日

-

のだめ16巻!

のだめ16巻読了!今回も十分面白くて満足できました~♪ 今号は常任指揮者としてマルレ・オケの大改革に挑む千秋の活躍が中心で、のだめのおバカな行動はちょっと小休止という感じ。 でもデシャンに対抗しての演奏会ポスター宣伝企画会議は笑える。確かに指揮者が上半身裸で洗濯してるポスターなんて見たこと無いから面白かったかも・・・あのナルシストのカラヤンでさえも上半身裸のLPジャケットはさすがになかったよなぁ。 現在のマルレ・オケはやる気満々の新団員とやる気無しの旧団員の相克が問題なのだが、こういうことは普通のオケでもよくあることなんだろうなぁ。結構シビアな問題を面白おかしく見せてくれるのが「のだめ」の秀逸なところなんだろう。 16巻で印象に残ったのが、マルレ・オケ演奏会当日、(167ページ)足の不自由な年配の客が登場し、席に座る。ティッシュをもらって見に来た若いアベックが「あのおじいさん、あそこが定位置なんだ」とつぶやくシーン。 そうなのだ。ヨーロッパでは、ちょっと大きめの町にはオーケストラがあって、その観客席は常連の客がずっと年間シートで押さえていることが多い。それがオーケストラの基礎的な収入源となっている。 昔、仕事でアムステルダムに滞在したとき、半年で10回ほどコンセルトヘボウに通った。そのうち半分は町のオケであるアムステルダム・フィルハーモニーの演奏会だったが、S席のあたりはいつも同じ年配の方達が座っていた。 おそらくは長い間、もしかしたら数十年に渡って同じ席に座り、アムステルダム・フィルを聴き続け、見守ってきた人達に違いない。あまり同じ人達が同じ席を占有し続けると、新しい客の開拓ができなくなる弊害はあるものの、まだまだチケット販売に苦労する日本のオケにこそ、そういうファンが増えてくれればいいのにと思ったものだ。 さぁ今夜からTVドラマも始まるし、しばらくはのだめフィーバーを楽しめそうデス!まだシャープ付きがありマス!のだめカンタービレ(16)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月15日

-

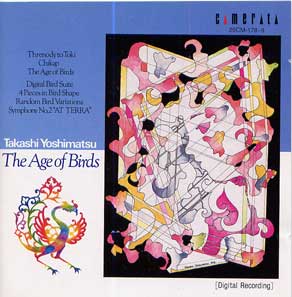

朱鷺によせる哀歌 吉松隆

ゲストさんから吉松隆の「朱鷺によせる哀歌」の紹介を、というリクエストをいただいているので今日はこの曲をご紹介したい。 このページでも度々紹介している吉松隆氏は現代日本を代表する作曲家である。バリバリの現役作曲家というと、殆どの人たちは「また難解な現代音楽か」と思うようだがさにあらず。自身は「難解音楽撲滅!」を叫んで実に分かりやすく親しみやすい旋律で数々の名曲を世に送っている。 日本人初のシャンドス・レーベルのレジデンス・コンポーザー(契約作曲家)となり、現在同レーベルにおいて彼の全作品CD化が進行している。ピアノ協奏曲「メモ・フローラ」や交響曲全5曲等がすでにリリースされ、現代音楽は難解だという常識?を打ち破り、新しいクラシックファンを次々に獲得している。 「朱鷺によせる哀歌」は、1980年に完成、81年初演された事実上のデビュー作にして代表作。弦楽オケとピアノのための13分少々の小品だが、内容は極めて濃い。 題名のとおり、滅びゆく朱鷺への痛切極まる哀歌。ヴァイオリンが朱鷺達の悲しそうな鳴き声を模し、美しく宙に舞う姿をも想起させる。ピアノはかよわい朱鷺の生存を許さない世界の状況を冷たい音色で描写し、朱鷺の未来を暗示する。 冒頭、数羽で戯れる朱鷺たちの声はすでにどこかか弱く物悲しい。それでも彼らは集い、空を飛ぼうとするが、人間を含めた邪悪な力が彼らを次第に追い詰めていく。クライマックスでは朱鷺たちの切なく美しい鳴き声が幾重にもこだまする。まるで何かを訴えるかのように・・・ 吉松には鳥をモチーフにした曲が多いが、この曲の朱鷺の描写は思わず息を呑むほど切なく、美しい。この曲が作曲された81年にすでに朱鷺は全て保護されていたが、その後残念なことに繁殖に失敗し、純粋なニッポニア・ニッポンは永久に日本の空からいなくなってしまった。(中国での生息は確認されている) あの優雅に宙を舞う朱鷺たちは今もこの曲の中に生き続けている。是非一度、その姿を確認していただきたい。こちらです! 「鳥たちの時代」吉松隆作品集カメラータ25CM-178-95150円(二枚組み)(収録作品)・朱鷺によせる哀歌・チカプ・鳥たちの時代・デジタルバード組曲・鳥の形をした4つの小品・ランダムバード変奏曲・交響曲第2番「地球(テラ)」にて(91年版)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月12日

-

朝比奈/シカゴ響 ブルックナー5番

1996年、今は亡き朝比奈隆が単身渡米、シカゴ交響楽団とブルックナーの交響曲第5番を演奏した。私はそれをNHKで観ることが出来たのだが、これはすごい演奏だった。一期一会に賭ける両者の想いががっぷり四つに組み、巨大で濃密、劇的極まりない演奏空間を創り上げていたのだ。 この演奏、NHKでの放映後ずっと市販化されず、きっと日本中の朝比奈ファンが歯軋りしていたに違いないのだが、今回ようやく(考えてみればもう10年も経っている!)NHKエンタープライズから発売される。 12月22日発売予定で、DVD2枚組みのみ、CDの発売はない。シカゴ響の猛者共を前に全く見劣りせず屹立する朝比奈は、いつにも増して古武士然としグイグイとオケを引っ張る。負けじと咆哮するその金管群の凄さは、TV画面からも十二分に伝わってきた。これは絶対に見て損のない、5番の素晴らしい演奏記録だ。※当然?まだ楽天での扱いはありません。以下HMVレビューより抜粋。朝比奈隆没後5周年特別企画ファンが待ち望んだシカゴ交響楽団との共演!1996年5月16日、シカゴ交響楽団の定期演奏会に朝比奈隆が客演した際の貴重な記録。この客演はシカゴ響の当時の支配人であるヘンリー・フォーゲルが、朝比奈隆指揮するアルプス交響曲を聴いて感激したことにより実現したというもので、世界最高の金管セクションを相手に、自慢のブルックナー・フォルムをリハーサルで徹底的に仕込んだその演奏は、聴衆、批評家の両方から大きな賛辞をもって迎えられたとのこと。 リハーサルでは終楽章コーダの金管を倍管にするよう要求する朝比奈に対し、シカゴ響は、「そんなことは必要ない、自分たちが大きな音で吹けばよいだけだ」と言ってのけ、実際に、完璧なクレッシェンドとアンサンブルで大伽藍というべき巨大な迫力のコーダを響かせたというのですからまさに驚くほか無い肺活量とテクニックです。 特典映像は、シカゴへの出発から朝比奈に密着し、演奏会の舞台裏を追ったドキュメンタリーとなっています。解説書執筆:宇野功芳。 こういう作品も楽天で予約できるようになれば良いと思うのだが・・・いつ出来るようになることやら。※購入御興味のある方は、以下でHMVのページに飛べます。http://www.hmv.co.jp/product/detail.asp?sku=1224537 こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月11日

-

ティーレマンのモツレク

ティーレマン指揮ミュンヘン・フィルの新譜はモツレク。このコンビのブルックナーを待望している私としてはどうにも待ちくたびれているのだが、大好きなモツレクをこの復古主義者はどうやってみせるのかと期待して聴いてみた。 これはなかなか味がある演奏だ。カラヤンの演奏に馴れてしまった耳にはオケの音が非常にソフトというか、抑えられて聴こえる。その代わり、合唱には細心の注意が注がれ、全篇に渡って合唱陣の卓越した技能が味わえる録音になっているのだ。その音の強弱の付け方やクレッシェンドのうまさには舌をまくばかりだ。 本来モツレクというかレクイエムという種類の曲は、どのように演奏されるのが「正しい」のだろうか? カラヤンのモツレクは明らかに曲の劇的側面を強調して、聴くものに強い感動を覚えさせる。曲の構造と言うか、骨組みを重量級のオケでガッチリと演奏し、その上に合唱が乗っかっているように(私には)聴こえる。合唱はあくまでオケの旋律に合せている、ようするに順番としてはオケの次なのだ。 対するこのティーレマンの録音は、オケの迫力はむしろ抑え気味であり、声楽曲の本分である合唱陣の「声」がまず第一に来て、その横で控えめにオケが鳴っている。もちろん不足という意味ではないのだが、明らかにカラヤンの設計思想とは異なり、合唱をより美しく聴かせるためのオケという構造になっているのだ。 もしかしたら(もしかしなくても)レクイエムのような種類の曲は、このティーレマンのような指揮の方が「本当」なのかもしれないな、とは思いつつも、ちょっと物足りなさを覚えたのも事実であった。※まだ輸入盤しかありませんので、HMVのHPでどうぞ ↓http://www.hmv.co.jp/news/newsdetail.asp?newsnum=608120002ティーレマン/ミュンヘンフィル時代を告げる名演奏!ブルックナー:交響曲第5番これもかなり評価が高いです!ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」全曲こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月10日

-

滝川市事件(続)

昨日は滝川市教育委員会への抗議電話の内容を紹介したので、今日は簡単な考察を付け加えておきたい。 この事件は二つの絡み合う要素からなっている。1.三年に渡るクラスメートのいじめに耐えかねて小6女子が自殺したこと2.女子が遺書の中でいじめを指摘していたにもかかわらず、滝川市・市教育委員会・学校はいじめの存在を一年間に渡って否定、遺書も公表せず、従って市・学校等行政側に責任はないと言い続けてきた 1.のいじめは残された7通もの遺書に詳細に書かれている。いじめは3年生の頃から始まっていたといい、キモイと云われ、席替えでもつまはじきにされ、修学旅行の班編成の時にも仲間はずれにされていた。 この学校は小規模校で、女子の学年は一クラスしかなく、3年から(1年から)6年までクラスは持ち上がりでずっと同じメンツだった。これが結局、いじめをより陰湿化・長期化させた最大の原因だといえるだろう。なにしろいじめる側の顔ぶれはずっと一緒で、おそらくそれは多数を形成していたにもかかわらず、外的要因が介入する要素が極端に少なかったからだ。 担任教師がずっと同じだったかどうかは判明していないが、たとえ毎年変わっていたとしても、このいじめに誰も気づかなかったはずがない。席替えや班編制時はホームルームの時間に行われるはずで、教師がその場に居ないはずが無く、子供達が一人を集中的に攻撃していることに絶対に気づいたはずだ。 女の子は3年の間同じ連中からいじめ抜かれ、ついには首を吊った。場所は悲しみと恨みがこもる教室だった。そして遺書はきちんと教壇に置いてあったという。女子の字は非常にしっかりしていて、また文章も簡潔で頭の良さを感じさせる。もしかするとその利発さが他の凡庸な連中の攻撃の的になったのかも知れない。 2.の滝川市(学校、教育委員会)はこの事件での責任から一年間も逃げ続けてきた。私がかけた電話では未だに「調査中でして」などとふざけた事を言っている。女子が亡くなったのは昨年9月、加害者達はとっくに卒業してしまって捜査権のない調査など出来るはずがない。でも誰も責任を取りたくないから「一生」調査中にしようとしていたのだ。 小さな町だから遺族に対するプレッシャーも相当なものがあったと推察される。いじめ側が多数派なのだし、行政も隠蔽しようとするから何の進展もなく、「なんだあの野郎、騒ぎ立てやがって」「ムラの恥をさらす気か」「死んだやつにも責任がある」等の誹謗中傷があったに違いなく、「地域の安定のために泣き寝入りしてくれ」のような圧力もあったに違いない。 そうした圧力があったればこそこの事件の発覚が遅れたのだと思うが、最終的に遺族は泣き寝入りせず、地域からの「ムラはちぶ」になる恐怖を超えて、少女の遺書をマスコミに公開、今回の騒ぎに発展。ようやく市長・教育長が遺族に謝罪するに至った。 しかし当然ながらこれで一件落着ではなく、全ての始まりである。行政側はいじめという行為があったと認めて謝罪をしたのであるから、そのいじめの原因と犯人を究明しなければならない。それがはっきりしてこそようやく少女の無念も少しは晴れるというものだ。 そして遺族に対する補償。これは誰が負うべきかというと、優先順位としては少女を自殺に追い込んだ犯人、そしてそれを黙認した行政ということになるだろう。そのためにも、何年かかっても犯人を特定すべきだ。子供達に、いじめによる自殺は「殺人」だという意識を植え付けないと、このような事件は決してなくならない。 だが前途は暗い。マスコミ報道が一過すれば、市側の対応はまたもやスローダウンするだろう。滝川市のHP、教育委員会のHPにはどちらも今回の事件について全く触れていない。僅かに市長の動静コーナーで10月5日、「遺族に謝罪訪問」とあるだけだ。市長が謝罪しなければならないほどの大事件を全く広報に載せない行政など、到底信用できるはずがない。 かくなる上は、遺族側はこの事件を司法の場に持っていくべきだと私は思う。市側に自浄能力などあるはずもなく、全てはその場限りの言い逃れに過ぎない。司法を介入させて責任の所在を明確にさせ、裁くものは裁く。そうしてこそ、ムラ社会に一筋の光明を当てることが初めて可能になるのだと考える。皆さんも是非、この事件の顛末に注意していていただきたい。こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月07日

-

滝川市教委に抗議電話

殆どの方がニュースでご存知だと思うが、昨年9月に北海道滝川市の小学校6年生女子が、いじめを苦にした自殺事件。一年間に渡って学校も市教育委員会もいじめが原因とはせず頬かむりして来た。 女子は通っていた学校の教室で首をつり、それがもとで四ヵ月後に亡くなった。その際、教壇に7通もの遺書を遺していた。そこには3年間に渡っていじめられていた事実が克明に記されていた。 私にも6年生の子供がいる。まだ幼いわが子がいじめれていると考えるだけでもはらわたが煮えくり返るが、教育委員会も市もこの問題を一年間も放置していたことに心底怒りを覚えたので、滝川市教育委員会に電話した。 電話に応対したのは社会教育課 課長のコウノ氏(50歳)。私は名前を名乗り、クレーマーではないので住所・電話番号を名乗ろうかと言ったが先方がその必要は無いと言ったので、名前のみ伝えた。以下要約。会長0804(以下:会)NHKの7時のニュースを見て電話している。この問題の責任者または係をお願いしたい。コウノ課長(以下:コ)今担当が他の電話に出ている。私は担当ではないので分からない。会)誰が担当なのかコ)教育長と室長の二人だ。会)全国放送までされている重大問題なのに担当が二人とは一体どういうことか。教育委員会というのだから他にも人間が大勢いるだろう。コ)・・・もちろんこの問題について認識はしているが私は担当ではない会)一体何故この問題を一年間も放置していたのかコ)放置していたのではなく、調べていた会)ことは死亡事件だ。普通、人が死んだ場合、死因について究明するのに一年間もかかると思うか?コ)他の児童へ配慮しなくてはならず時間がかかってしまった。会)他の児童に配慮?自殺した人間を放って置いて、いじめた方に配慮してたのか?コ)いじめが原因かどうか特定できなかったので・・・会)あんたさ、自分の子供があんな遺書を遺していても、原因はいじめでないと思うのか?コ)・・・・会)市長・教育委員会が今日、いじめが原因で自殺したことを認めたんだよね?コ)そうです会)ということは、いじめた人間がいるということも分かったから認めたんだよねコ)そうです会)じゃあ、その連中に対してどういう処罰とか処分が下されるの?コ)・・・わかりません会)形は自殺だけど、要は周りのガキ共が殺したのも同じでしょう?ということはそいつらが加害者でしょう?なぜそいつらを糾弾出来ないの?コ)なにぶんまだ皆子供なので・・・会)死んだ子は子供じゃなかったの?子供だったら人を殺していいとそちらの教育委員会は教えているの?コ)そうではないが・・・・会)自殺した子供の親に対して何か補償はあるの?コ)わかりません会)ようやくいじめが自殺の原因だと認めたのだから、その原因になった連中に対してなんらかの責任追及の予定はあるのか?コ)わかりません会)あのさぁ、わからんわからんって、これだけの大問題になっているのになんで「分からない」のよ。死んだ子供が可哀想だと思わないの?コ)もちろん可哀想だとは思うが、なにぶん私は担当ではないので・・・ いやぁ、もうものの見事な小役人の応答ぶり。でもまだ報道されていない重要なことが氏の口からわかった。 小さな町の小学校なので、この女子が在籍していた学年は、ずっと一クラスしかなかった。三年前からいじめられていたと遺書にあったが、ということは哀れこの子は、三年間ずっと同じクラス、同じ面子に苛め抜かれていたのだ! 学年が変わるときにクラス替えがあったなら、まだいじめは止んだかもしれない。しかし過疎の町ゆえ、クラスはそのまま持ち上がっていき、いじめ体質もそのまま「持ち上がって」いったのだ。 来る日も来る日もいじめられ、学年が変わってもその体質は決して変わらず温存される。一体女子の心中はいかばかりであったろうか・・・ さらに驚くなかれ、コウノ氏の話では、そのクラスの面々はほぼそのまま中学の同じクラスに持ち上がりになっているそうなのだ!・・・・ 滝川市のキャッチフレーズは「みんなでつくり みんなで育む 健康文化の町」とあるが、たちの悪い冗談だ。これは直ちに、「みんなでいじめ みんなで殺す いじめ文化の町」に改めるべきだろう。 小さな町の典型的な「ムラ意識」がこの陰湿な事件の原因だと感じる。標的をみつけ、いじめる。他所と交流がなく、澱んだ体質はそのままずっと温存され、見ざる、聞かざるの風潮が蔓延しているのだろう。 最後にコウノ氏に対して、「遺族への補償と犯人追求を要求する」と市長に伝えてくれと言ったら「必ず伝えます」とのたまったが、果たして伝わるのやら・・・ もう一つ、このコウノ課長に対し、「私はブログを持っていて、明日この会話をブログに記録するがよろしいか?」「・・・・」「コウノさん、あなたブログって知ってますか?」「いえ、知りません」(即答) ・・・滝川市の教育委員会ってこんな程度。 最後に、自殺した女子のご冥福を心からお祈りしたい。こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月06日

-

ローマ歌劇場来日公演醜聞伝

9月23日から10月1日まで行われた「ローマ歌劇場来日公演」で詐欺だの悪徳商法だの醜聞が乱れ飛んでいる。 この来日公演の主催が朝日新聞社で、今週の週刊新潮が「詐欺!悪徳商法!朝日新聞主催・ローマ歌劇場公演」という広告を朝日新聞に掲載しようとしたところ新聞社側に拒否されたという。 騒動はようするに、S席5万5千円(!)も取っておきながら、当日いきなり指揮者や看板歌手が次々キャンセルし、しかも払い戻しにも応じなかったというもので、これは確かに見に行った人は気の毒。 例えば27日の公演はいきなりバリトンとテノールと指揮者の三人ががキャンセルになり、全て「健康上の理由」ということだったが、これが調べてみると他の歌劇場公演に元気に出演していたというから客の怒りは収まらない。ようするに契約がきちんとなされていなかったようなのだ。 凄いのはテノールのフィリアノーティーは出演契約がきちんと締結されていないのに「出演する」とチラシに掲載されてしまったり、指揮者のカンパネッリにいたっては、本人は正指揮者だと思っていたのに代役扱いされたのに腹を立ててキャンセルした、とかもう滅茶苦茶。 何故こんなことが起きたかと言うと、最近はオペラも世界的に有名な歌劇場の来日が続き、有名指揮者や歌手たちが出演していないとさすがに客が呼べなくなった。だから契約途中でも有名人の名前を乗っけて取り合えずチケットを販売してしまう、というやり方がうまくいかなかったらしいのだ。 それにしてもとんでもないのは、それらキャンセルの告知が当日や前日で、払い戻しにも応じなかったというところ。特に歌の場合、特定の歌手の声に魅力を感じてチケットを買う人が大半だろうから、それがキャンセルになったら普通は払い戻しに応じるべきだ。 こんな大問題が、主催の朝日新聞がダンマリを決め込んでいるのであまり大事になっていない。もしこれが他メディアの主催だったら朝日は必ず取り上げるだろう。儲け至上主義で詳細な契約問題にきちんと対応しなかったのが原因のようだが、新聞社主催行事にしてはあまりにもお粗末な出来事だろう。こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月05日

-

貴志康一(続)

昨日紹介した貴志康一は、兵庫甲南高校の出身であった。 甲南高校では偉大な先達を記念し、「貴志康一記念室」を設置して各種資料を展示しており、なんと郵送での申し込みで「貴志康一作品集」を購入することが出来る。 私も購入したが、湯川博士のノーベル賞受賞晩餐会で演奏された「竹取物語」の楽譜も収録されているので、興味のある方は是非申し込んでみると良いと思う。 また、その生涯や作品、新聞・雑誌記事、CD情報などの豊富なコンテンツを備えたHPもある。 是非この日本が誇る夭折の天才の生涯に触れてみていただきたい。夭折の音楽家・貴志康一←こちらです!こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月03日

-

貴志康一:ヴァイオリン協奏曲

トップページを少しいじって、「知られざる名交響曲」「名協奏曲」をカテゴリー群の先頭に持ってきてみた。無名とはいえ初心者の方にも十分楽しんでいただける曲を厳選しているので、機会があれば是非聴いてみていただきたい。それにしてもこういう曲は絶対に楽天内には存在しないので非常に残念だ。 で、久々に「知られざる名協奏曲」のご紹介。夭折の天才作曲家、貴志康一のヴァイオリン協奏曲だ。貴志康一 私が連載している「復活」の中に登場する貴志康一は、まぎれもない実在の人物。1909年、大阪で生まれ、僅か28歳で亡くなっている。しかしその短い生涯は非常に劇的だ。 1925年にジュネーブ国立音楽院に留学、28年に首席で卒業。30年ごろから作曲をヒンデミット、指揮をあのフルトヴェングラーに師事したというからただものではない。そしてなんとBPOで自作の交響曲まで指揮しているのだからその活動力には恐れ入る。 このヴァイオリン協奏曲は1934年に初演されているが、日本古来の旋律があちこちに散りばめられ、聴いていて思わず微笑みたくなる佳品。古典的な三楽章形式だが、第二楽章の叙情的で夢見るような旋律が特に美しい。作曲者がヴァイオリニストでもあったので、第三楽章の超絶技巧も聴きもので、ヴァイオリン協奏曲の要件を完全に満たしている。 残された作品は決して多くはないが、なかでも歌曲は今もなおあちこちの演奏会で謳われている。また、ヴァイオリンの小品「竹取物語」(演奏時間約5分)は、湯川秀樹博士のノーベル賞授賞式に、ストックホルムで演奏されたという逸話も持つ。 昭和の初期、多くの日本人音楽家がヨーロッパに渡っていったが、その中でも貴志康一は燦然と輝く巨星である。28歳で亡くならなければ、必ずや日本の音楽界を背負って立ったに違いないのだが・・・あまりにも惜しい。 80年以上前にBPOを指揮した日本人の作品を、是非一度聴いてみていただきたい。幸い、生誕80周年記念コンサートを収録したディスクを中心に貴志康一作品集がビクターから出ており、この夭折の天才の作品を確かめることが出来る。 こちらです! 貴志康一;生誕80周年記念コンサート@数住岸子(vn)小松一彦/東京都so.こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年10月02日

-

アバド/ルツェルン祝祭のバカ高さ(2)

昨日に続いてアバド/ルツェルン祝祭のバカ高さについてもう少し述べてみたい。 昨日はこのサントリーホールS席4万円の法外さについて書いたが、スイス在住のMusikさんの情報では、なんと現地ルツェルンでさえS席は3万5千円(ただし歌手のバルトリ付だが)したらしい。 ということは歌手のギャラを差し引いて3万くらいだとすると来日公演との差は1万円。現地での演奏会も結構取っているんだなあと改めて驚いてしまった。 まぁもともとこのオケはルツエルン音楽祭用の臨時オケなのだから、他の常設オケのような「定期演奏会」を開く必要は無く、演奏会は常に特別なものという設定だろうから、基本的に価格は高めに設定されるだろう。 さらにチラシ等をみると世界中の有名ソリストがこれでもかと参集しているので、そのギャラを考えただけでもバカ高いものになってくるのは仕方ないのかもしれない。主催は梶本音楽事務所とサントリーホール。 梶本は日本のクラシック招聘元としては老舗中の老舗であり、サントリーホールは今年誕生20周年を迎えるので、WPO来日公演と並んでこの「ルツェルン・フェスティバル・イン・ジャパン」が周年プログラムになっているのだ。そして協賛がネスレ。 まぁようするにお祭りであり、高いのは仕方ないじゃん、ということなのだ。ただ、主催者の名誉のために言っておくと、大ホールで行われるオーケストラ演目はバカ高いが、その他の室内楽などの演目は、一流ソリストの出演で5000円~1万円と逆にリーズナブル。このあたりでなんとかバランスを取りたいという涙ぐましい意図が見え隠れするような・・・ 現地との差額が思った程ではないのはさすが梶本、BPOの時のフジテレビほど中間搾取していないようだが、結局のところこのバカ高さは絶対にクラシック人口を狭める悪作用にしかならないと思う。 少しクラシックを聴いて、アバドの名を知り、サントリーホールに来るなら聴いてみたいと思った初心者が4万円も出せるだろうか。いやこの場合、B席でさえ3万円であるから、通常は安い席でも法外な価格になっている。 私が惜しむのは、せっかくの素晴らしい演奏会がこの高価格では、結局一部の熱心なファンと本来クラシックに興味はないが接待などに利用する金満家だけが聞くことになり、ごく普通のファンは足を運べず、結果的に超一流の技を知ることが出来ずじまいになることなのだ。 クラシックにおける超一流の技は、いくら技術が進歩してもCDなどの記録メディアには決して収まりきれない、神の領域に近いものだ。それを聴くことによって、初心者はクラシックの奥深さを感じ、もっともっと深く音楽を聴きたくなる。 超一流音楽家の法外な価格設定は、その可能性を自ら摘み取っていることに他ならない。本当に残念なことだ。 私がオーケストラのレベルの違いを理解したのは20年以上前、カラヤン・BPOを聴いた時だった。そのときのS席の価格が2万6千円。これでも十分高価だが、そこで得られたものは計り知れなかった。この演奏会が聴けたから、その後もクラシック音楽を聴き続けてきたと云っても過言ではない。 あのあたりが価格の上限だったのではなかろうか。この高価格化、一体誰に責任があるのだろうか?こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月28日

-

アバド来日公演のバカ高さ

クラウディオ・アバドが10月にルツェルン祝祭管弦楽団と来日するが、このコンビの金額を見て思わず仰け反った。 サントリーホールのS席がなんと4万円。ポリーニとのブラームスP協の夜は4万5千円!! これはすごい。オペラではなく、一晩のオーケストラの演奏会価格では恐らく史上最高ではないか? たしかに今のアバドはすごい。来日公演のマーラー「悲劇的」は私も是非聴いてみたい。でもチケットは殆ど売り切れで、今やその4万円のS席が僅かに残っているだけだ。 昨年DGから発売された彼の「悲劇的」は素晴らしい演奏だった。この曲に対する考え方が根底から覆るほどの衝撃を受けたくらいだ。そしてルツェルン祝祭管弦楽団が各有名オケのエキスパートからなるエリート集団だということも分かっている。でも4万ですよ、4万! 昨年、一昨年とラトル/BPOのS席が3万だ、ムーティとウイーン・フィルが3万3千円だと言っていたのがバカバカしくなるほど、あっさりと高値記録を塗り替えてしまったようだ。 私が20年前にカラヤン・ベルリン最後の来日公演を観た時はS席が2万6千円で、これが史上最高額だと思ったものだった。あの夜のチャイコの「悲愴」は今でも耳に焼き付いている素晴らしい演奏会だったが、もしあの時の価格が4万円だったら私は絶対に行けなかっただろう。 そもそもポリーニは独奏会ならS席2万円を取っているから、ブラームスのP協一曲だけとはいえたった5千円プラスという価格設定も怪しい。さすがに一晩で5万を超えるのはどうか、という主催者の姑息な思考が見え隠れするのだが・・・ ああそれにしても高額すぎるよ。来年来日するフィンランド放送交響楽団は今昇り竜の勢いのあるサカリ・オラモの指揮でS席1万2千円ですよ。ルツェルン管が優れているのは分かるけど、いくらなんでも3万円の差はないと思うのだが・・・この曲の新しいスタンダード!録音も絶品、是非お聴きくださいマーラー:交響曲第6番「悲劇的」こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月27日

-

丹波哲郎逝く

俳優の丹波哲郎さんが24日、肺炎のため亡くなった。享年84歳。 私にとっての丹波哲郎はなんといっても映画「砂の器」の今西刑事役、これに尽きる。30代くらいまでの人達にとっては丹波哲郎といえば「大霊界」だろうし、たしかに60を過ぎるくらいから霊界研究?に没頭していたからそれもまたよしかもしれない。 しかし俳優「丹波哲郎」はそれ以前に、男臭くて渋い演技の出来る、日本映画には欠かせない大スターだったのだ。40代以上にはTVシリーズの「Gメン75」や「三匹の侍」などが記憶に残っているだろう。「二百三高地」での児玉源太郎大将の役も彼ならではのものだった。 彼自身がどう思っていたかは知らないが、私にとっては「砂の器」こそが他作品を圧倒的に引き離して彼の代表作に思える。森田健作扮する若い刑事を盛り立て、難解な殺人事件を紐解いていく人情味のある中年刑事役は、彼以外ではちょっと想像できない程のはまり役だった。 役柄における彼の魅力はなんといっても豪快さの中にちらりと見せる鋭い知性の閃きと、部下や同僚だけでなく犯人をも包み込む暖かな人間性にあった。 「砂の器」のクライマックスである、一時間以上に渡る捜査会議の緊張したシーンは今もまぶたに焼き付いて離れない。ただ単に犯人を逮捕するだけでなく、犯罪を犯さざるを得なかった犯人への憐憫とその社会背景への怒りを、丹波は見事に演じ切っていた。 あなたの息子は見所のある、頭のよい子だから、きっと今でも生きていて、立派に生活しているに違いない。そのうちに必ず必ずあなたを迎えに来るに相違ない。繰り返し繰り返し・・・繰り返し繰り返しそのように慰めております 涙ながらの報告で捜査会議を締めくくる今西刑事のあのシーンは、おそらく日本の刑事映画史上永遠に残る名シーンの一つではないだろうか。 丹波さん、素晴らしい映画を有り難う。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。永遠の名作!!まだの方は是非ご覧下さい!砂の器 デジタルリマスター2005こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月25日

-

秋の日とエルガー、スコッチと葉巻

今日の関東地方はまさに素晴らしい秋晴れの一日だった。午後三時頃、あまりの天気の良さに誘われてウオークマンを持って近くの大倉山記念館に出かけた。 私の持っているのはウオークマンのNWシリーズ。6GBハードディスク内蔵。知性豊かな新しいリスニングを、カラフルに、手のひらサイズに集約。【... なのだが、何故今時ウオークマンかというと、クラシックの再現性においては今をときめくアップル社製品と段違いの差があるからなのだ。音声データを収納するのは同じかも知れないが、ヘッドフォンを通じて耳に届く音の再現性に置いては全く段違いの差があるのだ。 で、夕映えの記念館を臨むベンチに腰掛けてスイッチを入れ、流れてきたのがエルガーの交響曲第2番、第二楽章。ああ、愛して止まないエルガー!デイヴィス/エルガー:交響曲第2番、序曲(南国にて) イギリス近代を代表するサー・エドワード・エルガーは交響曲を二曲しか残していないが、どちらも交響曲史上に燦然と輝く傑作。 この第2番は、彼の芸術を愛してやまなかった国王エドワード7世の追悼に捧げられた絶品で、とくにその第二楽章のラルゲットの美しさはとても言葉では言い表せない。瞑想的で美しく、威厳のある旋律は、刻々と変化する夕日を眺めながら聴くのにまさにピッタリなのだ。こういう時には本当にウオークマンの有難味を思い知る。 夕映えを見ながらエルガーを聴き、家に帰ってきたがなにか物足りない。夜中になってスコッチが飲みたくなり近所のバーに出かけた。 行きつけの六本木のバー「N」ならばロミオ&ジュリエッタのチャーチルサイズの葉巻をいただいて、ボウモアのダーケストをちびちびやるのだが、今日はそのどちらも置いていないので、同じシングルモルトのラガヴーリンをロックで、葉巻はコイーバのシグロ1でいただいた。 このコンビもなかなかいい。私の大好きなボウモアはかなり海っぽい臭いのする癖の強いお酒なのに対し、ラガヴーリンは正統派ともいうべき品の良いスコッチ。こういうお酒には同じような品の良い香りと味のシグロ1(ワン)がよく似合う。品が良くて飲みやすいです ラガヴーリン16年 43度 700ml(正規) キューバを代表する銘柄ですコイーバ シグロ1 <キューバ産> 【クレジット可】 秋の夕日とエルガーとスコッチ、そして葉巻は、もしかして一番素晴らしい組み合わせなのかもしれない。こういう体験が出来ること全てに心から感謝したい。こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月24日

-

モーツアルト:レクイエム

久々にモーツアルトのレクイエムを聴いた。 私はクリスチャンではないのだが、何故かこの曲は心に強く染みる。歌詞は全てラテン語であり、CDの訳を見なければ意味もわからないし、そもそも語られていることはキリスト教や聖書の知識が無ければ皆目分らないのに、一体何故この曲はこんなに我が心を揺さぶるのか? その秘密はやはりあの旋律にあるのだろう。モーツアルトが死の床で書き終えたのが「ラクリモーサ」の途中までだとしても、後半部分は決して蛇足になっておらず、弟子のジェスマイヤーの努力により古今の名曲中の名曲として屹立している。 モーツアルトの特徴である優美で繊細な美しい旋律と、死の恐怖と諦観に満ちた劇的な旋律という相反する要素が絶妙に解け合い、キリスト教を歴史の題材程度にしか知らない浅学な自分にも強烈なインパクトを与えてくれる。 月並みだがレクイエムの中から一曲を選べと云われたら、やはりラクリモーサになるのだろうか。(全体的にもそうだが)、あの悲しい旋律は何度聴いてもため息が漏れてしまうほどに気高く美しく、とても人間が書いたものとは思えない。 私は声楽曲を殆ど聴かないが、この曲だけは別格である。そして何故か、数ヶ月に一度無性に聴きたくなるのだ・・・一体何故なんだろうか。カラヤン晩年の録音。BPOとの録音よりも柔らかみがあって好きです。 ヘルベルト・フォン・カラヤン(/モーツァルト:レクイエム ニ短調こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月20日

-

ホルン協奏曲をサウナで?

私は週末近所の銭湯に行くのが習慣になっている。特に気に入っているのがサウナで、5分程入ってから水風呂に入り、また5分サウナに入ってから水風呂、というのを数回繰り返している。無論、その間にポカリ等で水分補給をしつつ。手軽に汗をかいて、体内の老廃物を外に出しているのが体には結構いいようだ。 で、どこでも同じようなものだと思うがサウナにはTVがあって、暇つぶしが出来るようになっている。私が行く時間は大体夜の閉店前、11時過ぎが多いのだが、その頃になると殆どサウナは独占状態。昨日も他に客がいなかったので、リモコンでチャンネルを変えていると、教育TVでクラシックをやっているではないか。 多分あれはモーツアルトのホルン協奏曲だったと思う。サウナで汗をかきかき素っ裸で鑑賞するホルン協奏曲もなかなかおつなものだ。でも他の客が入ってきたらどうしよう。チャンネル変えるか?でもなんで変える必要があるんだ?サウナでクラシック聞いて何が悪いんだ? などとくだらない自問自答を数分間繰り返していたが、幸いにも?他の客は入ってこず、私は5分後無事にまた水風呂に入ったのでした。(結局その日はそれが最後だったので、曲は最後まで聴けませんでした・・・) それにしてもモーツアルトのホルン協奏曲はホントに素晴らしい。1番から4番までどれもが光り輝き、ユーモアに溢れて聴く者を愉しませてくれる。彼の曲は全てザルツブルク宮廷楽団のホルン奏者ロイトゲープに献呈されているが、この人はしょっちゅうモーツアルトに「俺のための曲をかけ」と云っていたらしく、モーツアルトと仲が良かったらしい。 協奏曲第2番のスコアに、「モーツアルトがろば・牛・アホのロイトゲープに憐れみをもって」と書いてあるという程だから、本当に仲が良かったのだろう。この曲がもつ天真爛漫な明るさは、そうした二人の間柄を反映しているのかもしれない。 そうはいっても昨日の放送がモーツアルトでなかったりするとちょっと恥ずかしいのだが・・・ 今日はこれを聴いてみましたバウマン/モーツァルト:ホルン協奏曲集第1番・第2番・第3番・第4番こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月18日

-

祝!こち亀連載30周年!!

今週号の少年ジャンプは「こちら亀有公園前派出所」連載30周年記念号だ。少年ジャンプを購入するのもほぼ30年ぶりだったかも。 それにしても30年とは本当に大したものだ。76年はモントリオールオリンピック開催の年。私は中学生だったが、正直オリンピックの中身は全く覚えていない。その翌年のキャンディーズ解散は周りの連中が騒いでいたのでよく覚えているのだが・・・ ほぼ一話完結というのがまたすごい。30年間で1473話と聞いただけで気が遠くなる数字だ。しかも、少年誌の中で最も生存競争が厳しいのが少年ジャンプ。人気投票はがきで毎週掲載順序が入れ替わり、人気低迷が3週~5週続けば即打ち切りになってしまうのは有名。そんな厳しさも、作品のレベルを維持する上でプラスに働いたのだろう。 作品はイマドキ安心して読むことが出来、おじさんになった自分もまだまだ笑える良質なギャグマンガ。連載当初は派出所内のドタバタ喜劇だったが、そのうちにSF仕立てやハードボイルドなど、あらゆるジャンルで活躍するようになり、ストーリーの幅が無限に広がった。 今年の2月にはなんと作品舞台の亀有駅北口に、主人公両津の銅像まで建ってしまった。しかも11月18日には、南口にももう一体が建つという。もはや揺るぎなき国民的キャラクターだ。秋本さん(作者)これからも生涯、両さんを書き続けていって欲しい。 こちらが前人未踏の150巻!こちら葛飾区亀有公園前派出所(150)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月16日

-

「復活」第三話

連載漫画用原作「復活」 第一部<邂逅>1. 8月4日(3)「お恥ずかしい。ヘル・貴志はよくご存じですね。実は私も貴兄を存じ上げておりますよ」微笑みながらカラヤンが云った。「どこかでお会いしましたか」貴志、驚いて聞く。「先日、ベルリン・フィルのゲネプロの合間にフルトヴェングラー先生にご挨拶なさったでしょう?」「ああ、確かにお邪魔したが・・・あなたもあの時客席にいらっしゃった?」「ええ、先生の指揮を勉強するいいチャンスだったからね。ところでいかがでしたか、今夜の演奏は?」カラヤンが水を向けた。「そうですね、魂のこもった偉大な演奏だったと思います。具体的には・・・」 得たりとばかりに貴志が応じ、二人はまるで旧知の間柄のように音楽論を交わし始めた。 少しあと、カラヤンは西園寺にも、「先ほどは見事な腕前を拝見しました。ヒトラー氏とはご面識を?」と尋ねた。「とんでもない。偶然あの場に居合わせただけですよ。そもそも私はドイツに赴任してきてまだ10日程しか経っておりませんし」「ははは、それはまた凄い偶然でしたね。でも来た甲斐はあったでしょう?」カラヤンが目を光らせながら云った。 西園寺がええもちろん、と答えた瞬間、「我らがフューラーとバイロイトに栄光あれ!」 数メートル離れたテーブルで、5、6人の男達が立ち上がり、ビールジョッキを片手に祝杯をあげ始めた。「我らのフューラー(指導者)と栄光あるグロス・ドイッチュラント(大ドイツ)に乾杯!」「弱腰ワイマール政府はくたばれ!」 「乾杯!」「さあ 歌おう、我らの歌を!」「そうだ、歌おう!」 旗を高く掲げよ 隊列を堅く組め! 突撃隊は厳かに 力強く行進する 我が同志よ 君は 赤色戦線か反動の銃弾に倒れたけれども 依然として我らと共に行進する 君の精神は 我らの隊列と共にある フロアのあちこちで、20人以上の人々が立ち上がり歌っている。「なんです、あの歌は?」西園寺が尋ねると、「あれは『ホルスト・ヴェッセルの歌』といいます。昨年共産党員に殺されたナチス党員のヴェッセルと言う男が生前に作っていた歌で、彼の死後ナチス党の行進曲になったんです」カラヤンが説明した。「軍歌のようなものですか」と西園寺が云うと、「ええ。彼らのおかげで私のような敗戦国の貧乏学生にも、千載一遇のチャンスが巡ってくるかもしれません」カラヤンは歌っている人々を遠目で眺めるようにしながら云った。「あなたたちのような学生にとっては、学びづらい世の中になるのでは?」不思議そうに西園寺が尋ねると、カラヤンは笑みを浮かべながら、「我らはいつまでも敗戦国の哀れな国民ではありませんよ、西園寺大尉。やがてドイツは劇的な復活を遂げるでしょう。かくいう日本も、東洋の覇者を目指しているのでは?」 西園寺、あまりに確信に満ちた言動に驚く。「劇的な復活とは、再び軍事力でヨーロッパの覇権を握る、という意味ですか?」 横から貴志が尋ねるとカラヤンは一瞬間を置き、二人を凝視すると、「西園寺大尉、軍人である貴兄にはお分かりでしょうが、この人類社会を律するものは『力』です。正しい『力』が個人を、国を、社会を導いていくのです」「・・・あなたはナチスにその力が備わっている、と云うのですか?」 西園寺の問いにカラヤンが答えようとしたその時、「ヘルベルト、ここにいたのか」 年の頃は西園寺やカラヤンと同等だろうか、茶色の髪、やや細い体格の、彫りの深い知的な印象の男が立っていた。「探したぞ、ここは随分混雑していて騒がしいな」と彼が云った。「すまん、ちょっと長話になってしまって。こちらは日本からの客人で、西園寺大尉、それと貴志氏。貴志氏はフルトヴェングラー先生に指示しているそうだ」カラヤンが答える。「アルベルト・シュペーアと申します。建築の仕事をしております」握手しながら男は名乗った。「アルベルト。この方が先程、君のフューラーの命を救って下さった方だ」カラヤンが西園寺を紹介した。「なんと!それは本当ですか。大尉殿、誠に有り難うございました!」シュペーアは深々と頭を下げた。「いやいや、あの場にいれば誰でもそうしたでしょう」「ご謙遜を。実はこのアルベルトは数ヶ月前に入党したばかりでしてね。こいつにとっては、あなたは党首を救った恩人という訳です」 シュペーアはもう一度深々と頭を下げ、「フューラーこそ現代の英雄です。彼はきっと我が国を救ってくださいます」目を輝かせながら云った。彼が話しを続けようとすると、「アルベルト、もうこんな時間だ。大尉、貴志さん、失礼させて頂く。またベルリンでお会いしましょう」カラヤンが時計を見ながら立ち上がった。「こちらこそ、お引き留めしてしまって。カラヤンさん、近々あなたの指揮も是非拝見させてください」貴志が立ち上がって握手を求めた。「ありがとう、貴志さん。ウルムの歌劇場に是非お越し下さい。西園寺大尉、今のお話の続きは是非どこかで。それでは、失礼します」 握手を交わし、カラヤンとシュペーアは席を離れた。 この間、フロアでの騒ぎはますます勢いを増し、すでに殆どの人々が立ち上がり、歌い始めた。皆繰り返し、党歌を歌っている。「おい、俺たちもそろそろ潮時だな」西園寺がいい、二人とも席を立ち、外へ出た。 外は雲一つない月夜。二人、宿泊先のホテルに向かって歩く。「カラヤンといい、シュペーアといい、才能のありそうな連中だったな」貴志が云うと、「ああ。今日一日でいろんなやつにお出会えて面白かったぜ」=ヘルベルト・フォン・カラヤンはその後指揮者として大成し、戦後は「楽壇の帝王」と称されるまでになる。ただし終生ナチスとの関係を追求され、苦しむことになる==アルベルト・シュペーアはこの後、ヒトラーのお気に入り建築家として新首相官邸の設計、ベルリン市改造計画から軍需相へと、第三帝国の中枢へと歩んでいくことになる。ヒトラーただ一人の友人とも云われた=「それにしても」たばこに火をつけながら、「ナチスという集団は、これからどうなっていくのかな」と西園寺。「ここしばらくが勝負だろう」手を後ろで組みながら、貴志が答えた。 そんな彼らを遠巻きに監視する数人の男達がいたことに、さすがの西園寺も気づかなかった。 ~続く~ こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月16日

-

「復活」第二話

『復活』 第一部<邂逅> 1. 8月4日(2) 西園寺と貴志、バイロイト市内のホテルで遅い夕食を囲んでいる。「どうだった、今夜の演奏は?」貴志が尋ねた。「ああ、正直圧倒されたね」ビールを口に運びながら西園寺が答える。「ベートーヴェンというのはああも重量感というか厚みのある音楽なんだなぁ」「君が感じた圧倒的な音の波を作曲者の意図通りに、またはそれ以上に鳴り響かせるのが指揮者の役目さ」貴志、パンをちぎりながら、「そしてベートーヴェンをあそこまで自由自在に振れる指揮者はヨーロッパ広しといえどもそう多くはないよ」と云った。 ー貴志康一は17歳でジュネーブのコンセルヴァトワール(国立音楽学校)に留学。同校を首席で卒業、国内では早熟の天才として将来を嘱望されていた。21歳ですでに三度目の渡欧を果たし、作曲しつつ指揮を学んでおり、その師の一人がフルトヴェングラーだったのである。ー 「君の師匠の偉大さは追々聞くとして、俺が気になるのは今日出会ったもう一人の男の方だな」西園寺が身を乗り出して云うと、「ヒトラーのことか」貴志、西園寺を見つめる。「ああ。あれは並みの人間じゃない。評判はどうなんだ?」「かなり人気があるな。ヴェルサイユ条約破棄やユダヤ人排斥、さらに強烈な反共思想で、右翼だけじゃなく一般大衆からの幅広い支持がある」貴志が葉巻に火をつけながら云った。「そんな危なっかしい主義主張で、どうして幅広い支持が得られるんだ?」西園寺が尋ねる。「既成秩序の打破、ってやつだな」貴志、ゆっくりと煙を吐き出す。「ドイツ国民は今の体制に無力感を抱いている。経済はどん底、政府は無力で暴力事件が後を絶たない。頼みのヒンデンブルグ大統領も80過ぎの高齢でもはやその威光も過去のものだからな」と言った。 「そこをナチスがうまく突いた、って訳か」と西園寺。「ああ、実に巧妙にね。ドイツ民族特有の『英雄待望気質』が、この苦境を打破する強力な指導者を待望する風潮を造っているんだ」「強力な指導者って?」「人民を奈落の底から救う英雄さ」貴志、また煙を吐きながら云う。「それがヒトラーなのか?」「わかるもんか。ただ、やつには人を惹き付ける何かが、確かにあると思う」貴志が答え、西園寺がなおも何か聞こうとするところに、「お話中失礼ですが、少しご一緒させて頂いてもよろしいでしょうか」と尋ねる声がした。 西園寺が振り返ると、見覚えのない青年が立っている。背はあまり高くはないが、銀髪と鋭い目つき、高い鼻。意志の力を感じさせる美青年だ。「失礼ですが、あなたは?」「怪しいものではありません。夕方、祝祭劇場でこれを落とされませんでしたか?」「あ・・・俺のカフスだ」西園寺、思わず声に出す。「そうか、あの乱闘で・・・有り難う、大事なものなので助かりました。どうぞお座り下さい」 貴志も立ち上がり、青年を席へ促す。「改めて自己紹介を。私は貴志康一、ベルリンで作曲と指揮を学んでおります。こちらは西園寺一誠大尉、駐在武官として先頃到着したばかりです。二人とも日本から来ました」 そういいながら貴志と西園寺は手を差し出し、青年と握手した。すると、「有り難うございます。私はオーストリア人でヘルベルト・フォン・カラヤンと申します。私も貴志さんと同様、指揮を学んでおります。今日はウルムから来ました」 貴志、ちょっと考えてから思い出したように、「もしかしてあなたがウルム市立歌劇場でフィガロを振って絶賛を浴びたというカラヤン?これは奇遇だ!」 貴志は身を乗り出して改めて手を差し伸べ、カラヤンと再度握手を交わした。 ~続く~こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月14日

-

音楽が分るということ

拙ブログ「君はドヴォルザークが分るのか」には思いもかけず多くの方々からメッセージをいただいて結構驚いた。皆さん音楽の感じ方については当然ながら様々な意見をお持ちで、どれが正しいという明確な解答があるわけではない。 小澤征爾が何かのインタビューで、「日本人が西洋音楽をどこまで理解できるかという問いに対して、私自身が未だにその実験場なのだと思う」というような発言をされていた。 ウイーン国立歌劇場の音楽監督まで上り詰めたお方でさえ、西洋音楽を理解し切れているのかどうかまだ実験中というのは、多分に謙遜があるとはいえ実に意味深長な言葉ではないか。 私自身はどうかというと、これはもう全くの感覚派である。HPトップにも掲げてあるが、私は自身の内的風景に合う音楽をひたすら追い求めてきた。特に交響曲というカテゴリーにおいてひたすら「好みに合う」曲を探し歩いてきたのだ。 では「好み」とは何か?それは、生まれもっての資質ももちろんあるが、自身が生まれ落ちてから主に育った環境によって生成されてきた本人の嗜好(指向)だろう。こればかりは他人にどうこう云われてどうなるものではなく、長い年月によって形作られる。当然ながらそれは生まれ育った国の言語や風習に大きく左右されることになる。 マーラーは葬送の行列が奏でる音楽や人々の嘆きを聴き、「あれこそがポリフォニーだ」と云ったという。そのポリフォニーはしかし、その言語や葬送の音楽に含まれる土着の旋律が分らぬ人間には簡単に理解できないだろう。しかしその旋律がなにかの拍子に自身の琴線に触れれば、意味は分らずとも聴いてみることは出来る。 優れた絵画が実はその中に多くのメッセージを内包していることは周知の事実だ。音楽もまったく同じであり、作曲家の意図を真に理解するためには、本来であれば楽譜を読み、さらに作曲家の特徴や思想、作曲された時代背景にも通暁することが必要だろう。 しかしそれは、音楽を聴き感じる上で必須条件ではない。そんなことが分らなくても、音楽を愉しむことはもちろん可能だ。敢えて云うなら、その愉しみ方をどこまで掘り下げることが出来るかが重要なのではないか。 私は音楽を生活の糧にしていないので、のどかに自分の内的風景に合う曲をこれからも探していける。しかし作曲家の意図を少しでも理解できるように、自分の内的風景を豊かにする努力を怠ってはならないと、いつも感じている。 こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月11日

-

「復活」修正版第一話

先週から掲載を始めた漫画用原作ですが、間抜けなことに古い原稿を載せてしまいました。何度も推敲しており、手違いで最終稿ではないものを掲載してしまいました。 比べて頂くと分るのですが、最初の稿は背景説明が多すぎて、漫画の原作というより小説に近い構成になっています。その辺を指摘され、修正したものがこれから掲載する第五稿(最終稿)です。お楽しみいただければ幸いです。 『復活』第1部「邂逅」1. 8月4日 第一次世界大戦終結から13年、1931年(昭和6年)8月4日、ドイツ・ワイマール共和国、バイロイト。 この地にある祝祭劇場では、毎年恒例のバイロイト・フェスティバルが開催されている。 大混雑の中、バイロイト祝祭劇場に向かって歩く大群衆の中に、二人の日本人がいた。 一人は真っ白な海軍礼装。身長高く、がっしりとした体格、日焼けした精悍な顔立ち。もう一人も背は高いが、色白、細身でモダンな三つボタンのスーツを着ている。 坂道を早足で登りつつ後ろを振り返り、軍服の男が「おい貴志、もっと急げ。開演に間にあわんぞ」 スーツの男 「駅でイタリア女にちょっかいを出して時間を食ったのはお前じゃなかったのか、西園寺」 西園寺と呼ばれた軍人、苦笑しながら「きれいなご婦人を見かけたら、声をおかけするのが帝国軍人の勤めだろう?」 貴志、笑いもせずに「その帝国軍人様は、ドイツに何をしに来なさったのかな?」「帝国軍人の吟じを欧州のご婦人方に広めるため、かな」 西園寺、とぼけた顔で云う。 貴志、皮肉っぽく「帝国軍人というのは優雅で結構なご身分だな」「まぁそういうなよ、大体俺はこんな田舎町の音楽祭なんざイヤだといったろう?」「確かに」と貴志。「それでも、貴様がどうしてもというから仕方なく来てやったんだぞ。ご婦人への挨拶くらい、大目にみろよ」「幼なじみの縁で教養を付けさせてやろうと思って連れてきたが、やはり無駄だったか」貴志、諦めたように首を振る。 その時、「ちょっと待て、貴志。あれを見ろ!」西園寺が立ち止まった。 「なんだ?」 「あれさ」 西園寺が顎をしゃくって示した方向には、道路を挟んだ歩道を、真っ赤なドレスが一際目立つ、金髪の美しい女が颯爽とした足取りで劇場への坂を上っていく。 「たまげたな、おい。ドイツに来て10日になるが、間違いなく一番だな、ありゃあ」西園寺、デレっと見送っている。 「全く君という奴は、軍服を着ていなかったらとても軍人には思えんよ」貴志、呆れたようにぼやく。 「誉め言葉だと思っておくよ」西園寺、にやりと笑う。 二人、なおも人混みの中を歩いていく。しばらくして祝祭劇場の正面に出た。「想像していたよりも随分地味なもんだな」西園寺は劇場を見上げた。「ロビーもバルコニーもない、ワーグナーが自分の音楽のためだけに造った劇場さ」貴志が説明する。 二人、入り口付近で入場待ちの列に並んでいると、急に辺りが騒がしくなり、20人ほどの集団が近づいてきた。 殆どが褐色の制服らしきものに身を包み、その集団の中心で背広姿の男二人と派手な服装の女が談笑している。 「なんだ、あの連中は」 「あれは・・・真ん中で髭をはやしているのがナチス党党首のアドルフ・ヒトラー。君も名前くらい知っているだろう」貴志が答えた。 「ほう、あれが噂のヒトラーか、思ったよりも小男だな。で、その横の奴は?」 「あれは同じくナチス党宣伝部長のヨーゼフ・ゲッペルス。女の方はヴィニフレッド・ワーグナー。彼女がこのバイロイト音楽祭を仕切っている女王様さ」とすかさず貴志が答えた。 「貴様、本当に詳しいな」西園寺は驚いたが、貴志は気にするふうでもなく、「三年もドイツにいればいやでもわかるぜ」と云う。 「すると、あの周りを取り囲んでいる連中は?」「あれは突撃隊といってナチス党の私兵連中さ」貴志が続ける。 「ヴィニフレッドは熱狂的なナチ崇拝者、ヒトラーは熱烈なワグネリアンだしな」「なんだそのワグネリなんとかってのは?」「ワーグナー信望者のことだよ。君はそんなことも知らんのか?」貴志が見下すように云う。 「知るかそんなこと。でも今日の演目はワーグナーじゃなくてベートーヴェンだろう?」「ああ、今日は指揮者のフルトヴェングラーを見に来たんだろう、とにかく有名だからな」西園寺はなるほど、と頷きながら、日本を出発前に読んだナチスについての報告書を思い出していた。 =ナチス党(国家社会主義ドイツ労働者党)1919年結成。1921年にヒトラーが党首になって以来、激烈な反共主義、反ユダヤ主義を展開、次第に党勢を拡大。1930年9月の共和国議会選挙で107議席に躍進し、一躍国会内で第二勢力となる。現在、推定党員数20万人= やがて、女主人に先導された集団は劇場入り口に近づいた。「道をあけろ!」「どけ、どけ!」 突撃隊員数名が並んでいる人々をかき分けて通路を確保していく。その中を、ヒトラー達が悠然と歩いていく。 西園寺、腕組みしながら「気にくわねぇな、ああいうやからはよ」と眺めていたが、 「おい西園寺、あの女、さっきの坂道で見かけた女じゃないか?」貴志の声に振り返った。貴志が指さした30メートルほど先に、あの赤いドレスの女が居た。 「そうだ!やっぱりここに来てたんだ!貴志よ、先に座っててくれ。ちょっくらご挨拶してくるからな」西園寺、女の方に歩き出す。 「おい!ったくなんとかにつける薬はないな・・・開演に遅れるなよ!」貴志、人並みに押されて劇場の中に入っていく。 赤い服の女は、西園寺には気づかず、正面入り口から劇場内に入りつつあるヒトラー一行の10メートル程後ろにいた。 「ったくあんないい女がなんでこんな辛気くさい所にくるのかね~」無邪気に女の後ろ姿を追っていた西園寺だが、次の瞬間「!」 軍人の直感がなにかを知らせた。すぐに目を凝らし、神経を集中する。「変だ。今数人の男達が一瞬、彼女の周りに集まってすぐに散った気がしたが・・・」 集団は入り口にさしかかった。女がヒトラーの集団から離れていくのが見えたその瞬間、「人殺し野郎、くたばれ!!」 という罵声と共に数人の男達が人混みの中から褐色の集団を包囲するようにしながらピストルを乱射し始めた。「パン!パン!」「うわっ」「うぐっ」たちまち二人の突撃隊員が倒れた。観客、パニックに陥り、我先に出口へと殺到する。 ゲッペルスとヴィニフレッドは床に伏せたが、ヒトラーだけは暴漢達をにらみつけながら傲然と立っている。 「みんな伏せろ!」西園寺、叫びながら抜刀、集団の後ろにいた暴漢二人を瞬時に打ち倒し、 「うおりゃー!」雄叫びをあげながら前方の二人に突進する。暴漢、西園寺めがけて発砲するが間に合わない。次の瞬間、「ぐわっ」肩を打たれ一人が吹っ飛ぶ。すかさずもう一人は銃を握った手を強打された。全員、峰打ちだった。暴漢達はたまらず逃げ出した。その直後、 「馬鹿者ども、さっさとテロリストを捕らえろ!!」ゲッペルスの甲高い声が響く。我に返った突撃隊員達が追いかけていく。 「あの女は?」西園寺が素早く辺りを見渡したときには、遙か彼方を急ぎ足で去っていく女の後ろ姿が見えた。後を追おうとした瞬間、「ご助力に感謝する」西園寺の前にヒトラーが歩み寄り、手を差し出した。「ご無事で何よりでした、閣下」西園寺、追跡を諦め、刀を鞘に収めてヒトラーに敬礼。「見たところ東洋人のようだが」ヒトラーが尋ねた。その時、人混みをかきわけ、貴志がやってきた。「おお、無事だったか」と合図を送る。「自分は大日本帝国海軍駐在武官、西園寺一誠大尉であります。こちらは友人で音楽家の貴志康一であります」西園寺が挨拶した。ヒトラー目を細めて、「日本のサムライの技を初めて見せてもらった。実に素晴らしい。しかし、何故切らなかったのかね?」と尋ねた。 「実は閣下。私は軍人のくせに血をみるのが嫌いでして」「軍人のくせに殺生は嫌い、か。西園寺大尉はなかなか面白い男のようだな、ゲッペルス君?」「さようですな、マイン・フューラー。でもそろそろ参りませんと」抜け目のない感じでゲッペルスが促す。 ヒトラーはそうか、と頷きながら「いずれにせよ大尉は余の命の恩人だ。ベルリンに戻ったら是非私を訪ねてくれたまえ」西園寺を見据え、しっかりと握手したかと思うとヒトラーとその一行は何事もなかったかのように劇場内に消えていった。 「やったな、西園寺」と貴志は西園寺の肩を叩いた。しかし西園寺は微動だにせず、「見たか貴志、奴の目を。今命を狙われたってのに、全く動揺してなかったぞ」と絞り出すように云った。「さすがに指導者は腹が座っている、ということじゃあないのか?」「いや、そんな生やさしいもんじゃない。あれは、命のやりとりを何とも思わねえ奴の目だ」「お前、震えているのか?」 西園寺、ヒトラーと握手した手が微かに震えている。「おれは今まであんな冷徹な目をした奴を見たことがない。遠くドイツくんだりまでやってきた甲斐があったかもしれん」西園寺はつぶやいた。「彼はこの国の次の大統領候補だぞ」と貴志が云った。 二人が褐色の集団を見送っている間に、開幕を告げるファンファーレが鳴り響いた。「それにしてもあの女、一体何者だ・・・?」 西園寺は赤いドレスの女が去っていった方角を今一度振り返ってから、劇場内に入っていった。 ~続く~ こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月10日

-

君はドヴォルザークが分かるか?

1841年の9月8日はドヴォルザークの誕生日ということで、今日は彼について少し触れてみたい。 ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」を聴いてクラシックが好きになった人は数多くいるだろう。また、あの第二楽章が下校の音楽として使用されている学校はいまだに多いのではないか。 ちなみに私の卒業した小学校も、5時になるとあの第二楽章が流れ、「早くおうちに帰りましょう」などと放送が流れたものだ。夕焼けの中であの旋律を聴くと、「ああ今日も終わりだな、家に帰って夕飯食べよ」と思ったものだが、今でもあの情景は変わらないのだろうか。 ドヴォルザーク(正式な発音はドヴォルジャークになるのだろうか)は交響曲第9番「新世界」と第8番がとにかく有名で演奏会にかかる頻度が非常に高い。チェロ協奏曲もそのジャンルでは一・二を争う名曲だ。他にもピアノ協奏曲、室内楽、器楽曲があるがなんといっても「新世界より」はまるでクラシック音楽の代名詞のように知れ渡っている。 その魅力はなんといってもその分かりやすい旋律にある。あるときは非常に雄大で力強く、またあるときは郷愁を呼び覚ます美しい旋律の数々は、老若男女国境を問わず、世界中の人々に愛されている。あれだけ流れるような旋律を書けたのは、あとはチャイコフスキーくらいなものではないか。 ご他聞に洩れず私も「新世界より」が高校生の頃から大好きだった。私にクラシックを教えてくれた数学教師はベートーヴェンやブラームスが好きでLPをよく貸してくれたのだが、何故か「新世界」はあまり好きではないと言っていたので、ある時、「先生、先日ドヴォルザークの新世界を聞いて感動しました」と言うと、「ふーん。お前、あの音楽が分かるの?」 と聞かれた。意味が分からず「ええ、いい音楽ですよね?」と答えると、「そうじゃなくて、お前はあの音楽が分かるの?」と再び聞かれた。「僕(数学教師)はベートーヴェンやブラームスは「分かる」気がするんだけど、ドヴォルザークの音楽は「わからない」音楽なんだよね」と続いた。 「好き・嫌い」「面白い・面白くない」ではなくて、その音楽を「理解できるかどうか」を聞いているんだよ、と重ねて言われた。 「音楽を理解するとは楽譜が読めるか、という意味ですか」と聞くと、「そうではなくて、その音楽がなぜそのような旋律になったのかを理解出来るかどうかなんだよ」「先生、そんなことこの俺に分かるわけねえっぺ!」とそのときは笑い飛ばしたが、これはなかなか難しい問いなのだ。 「好き・嫌い」ではなくて音楽が「分かる」とはどういう意味なのか。これはあの問答から25年経った今でも、私の中で解決されていない問題として今でも残っている。豪華演奏の代表例!ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」/ワーグナー:ジークフリート牧歌@カラヤン/VPOこちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月08日

-

「復活」第二話

『復活』 ~20世紀伝説~ しばし二人が呆然として褐色の集団を見送っている間に、開幕を知らせる鐘が鳴り響いていた。そのとき、後ろから声がした。 「おい、今をときめくヒトラー氏と親しくなれるなんて、君らはついてるな。でもそろそろ席に着かないと、開演に間に合わないぜ」 振り返ると、目つきの鋭い、やや小柄な銀髪の青年が立っていた。 「君らはあの遠い日本から来たのか。どうだい、終演後、凄腕に敬意を表して一杯やるというのは」 「有り難う。君はいまの集団とは関係なさそうだな。これも何かの縁だ、ここで待ち合わせよう。君の名前は?」西園寺が聴いた。 「これは失礼。私はカラヤン。ヘルベルト・フォン・カラヤンという名だ。音楽を勉強している。詳しい話はまた、では後ほど」 そういって彼は人混みの中へ消えていった。西園寺と貴志も急いで続いた。間もなく、今夜の演奏会の幕が開こうとしていた。 2. バイロイト音楽祭は、ワーグナー自身が彼の楽劇を何の制限もなく上演するために、1876年から開始した。 ワーグナーの死後、1906年まで妻のコジマが運営し、彼女の死後は息子のジークフリートが総監督として君臨したが、彼も1930年に病死し、その後は妻ヴィニフレッドが実権を握っていた。 彼女自身は特に音楽的才能があったわけではなく、政治的野心の方が勝った人であったが、音楽祭の権威を保ち続けるために、強力な手を打った。 当時世界のクラシック音楽界で双璧と謳われていたトスカニーニとフルトヴェングラーを相次いで指揮に迎えたのである。(だがトスカニーニは彼女の傲慢な対度に嫌気がさし、すぐにバイロイトを去ってしまった) いわゆる権威主義的な切り札として登場したフルトヴェングラーではあったが、当然ながら人気の程はすさまじく、今夜の会場も超満員であった。聴衆は、今夜の英雄の登場を今か今かと待ち望んでいた。 すごい熱気だ、と西園寺が感心していると舞台左からフルトヴェングラーが入場してきた。1メートル80センチは優に越えていそうな大きな、引き締まった体に、精悍で自信に満ちた表情。颯爽と指揮台にあがり、両手を肩よりやや上にあげた。今夜の演目、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」の開始である。 その両手が少しだけ下がったように見えたその瞬間、アレグロ・コン・ブリオの第一楽章が地響きをたてて疾走し始めた。 「すごい!この楽章はこんなにも美しく豪快なものであったのか」 西園寺は、今までに聞いてきていた同曲演奏とは全く違うなにかを即座に感じ取っていた。それは、彼をこの初対面の指揮者の崇拝者に仕立て上げるのに十分な衝撃であった。 西園寺の夢見心地は第二楽章、第三楽章も続いたが、最終楽章の圧倒的な咆吼の前に目もくらむような状態になっていた。 最後の和音が鳴りやんだ瞬間に、割れんばかりの拍手が巻き起こった。西園寺は飛び上がって直立し、腕も折れよと拍手しながら、隣に座っていた貴志を見ると、彼もまた同様に立ち上がって一心不乱に拍手していた。 万雷の拍手の中を、フルトヴェングラーはゆっくりと挨拶し、指揮台を去った。 「西園寺よ、これで分かったろう、フルトヴェングラーの偉大さを!」と興奮した貴志が叫んだ。 廻りを見渡すと、どの聴衆も皆総立ちでアンコールを求めている。概してクールなドイツ人聴衆を見慣れた西園寺には、この光景も新鮮であった。 そして、中央付近よりやや上段一帯を、例の褐色の集団が占拠しているのが見えた。集団の真ん中に、背広姿の二人の男ーヒトラー、ゲッペルス、そしてでっぷりと太った体に制服をまとった、突撃隊隊長エルンスト・レームの姿があった。 三人は盛んに拍手を送っていたが、周りを取り囲む集団は、両手を後ろに組み、直立不動の姿勢であたりを睥睨していた。 しかしホールの聴衆は、そうした集団にはおかまいもなく、今夜の主人公に惜しみない拍手を贈っていた。 ~続く~こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月06日

-

「復活」第一話

『復活』 ~20世紀伝説~第1章「邂逅」1. 第一次世界大戦が終結し、すでに二十年近くが経過していた。人類社会はその惨禍に恐怖し、軍事力を正義とする帝国主義は、ようやくその力を弱めたかに見えた。 しかし、ワイマール体制下のドイツでは、あまりにも重い賠償金の負担などからくる慢性的な不況から、本格的復興はおろか、政治の混迷は限界に達しようとしていた。 その一方で、文化・芸術の分野、とりわけ音楽分野において、まさに世界の中心地としての名に恥じない隆盛を誇っていた。 フルトヴェングラー、クレンペラー、ワルター、クナーッパブッシュ、クライパーといった当代きっての指揮者達が、毎夜のごとく各地のオペラ座に客演し、聴衆を熱狂させていたし、作曲の分野においても、プフィッツナー、シェーンベルク、オルフ、ヒンデミット、そしてリヒャルト・シュトラウスらが華々しい活動を展開していた。 中でもヴィルヘルム・フルトヴェングラーは、当時世界最高とうたわれたベルリン・フィルハーモニーをはじめ、ゲヴァントハウス管弦楽団の正指揮者、ベルリン国立歌劇場総監督、ウイーンフィルハーモニー主席指揮者、と要職を歴任し、押しも押されぬドイツ音楽の巨匠として世界中の尊敬を一身に集めていた。 しかし今、こうした絢爛豪華な世界の裏で、この国はおろか、全世界に影響を及ぼすことになる巨大な影がわき起こりつつあった。 時に1931年(昭和6年)8月4日、ドイツ、バイロイト。 この地にある祝祭劇場では、毎年恒例のバイロイト・フェスティバルが7月24日から開催されていた。 夕暮れに紅く染まるバイロイト祝祭劇場に向かって、足早に歩く二人の日本人がいた。二人ともドイツ人に見劣りしないほど背が高く、一人は真っ白な軍服を身にまとい、もう片方は三ツボタンのスーツを颯爽と着こなしていた。 軍人の方は、大日本帝国海軍独逸駐在武官として着任したばかりの西園寺一誠大尉。 がっしりとしていて、精悍な顔つきが特徴的な、若干二十四才の青年である。 そしてもう一人は、新進気鋭の作曲家兼指揮者としてドイツに留学していた貴志康一である。この年二十二才。彫りが深く、日本人離れした顔つきである。 「貴志よ、もっと急げ、開演に遅れてしまうぞ」 「いやいや申し訳ない、なにせ駅は大混雑の上にトスカニーニ(イタリア人の指揮者、当時フルトヴェングラーと人気を二分していた)一行までいて、混雑がすごくて」 「それにしても、着任して一週間しかたっていないのに、今日の演奏会はそんなに重要なものなのかい」 「何度も言ったと思うが西園寺よ、今日の演奏会は本当に特別なんだ。なにせ、あのフルトヴェングラーが今年からバイロイトの主席指揮者になったのだからね。おまけに今日は、彼がエロイカを振るとあってはね」 「たいした入れ込みだな、楽曲が指揮者一人でそんなに変わるもなのかい」 その瞬間、貴志はいきなり振り返り、かん高い声で叫ぶように言った。 「西園寺。フルトヴェングラーは特別なんだ。いずれ君にも分かる」 なにがそんなに特別なんだ、と訊ねるよりも早く、貴志はきびすを返して歩き出した。祝祭劇場の周りは、今日の演奏会を心待ちにしている人々でかなりの混雑状態にあった。 「思っていたよりも随分瀟洒な造りだな」西園寺は呟いた。ベルリン国立歌劇場のような豪壮な建築を想像していた彼は、建物の中に入ってその質素な造りにまた驚かされた。 1875年に完成したこの劇場はほとんどが木材でできており、通常の劇場には必ず設けられていたロビーもなく、観客は外からいきなり客席に入る。余計な装飾は一切無く、すべてがワーグナーの音楽を最上の条件で演奏するために設計されていた。 観客にとっての聞き易さはほとんど考慮されておらず、その点、同時代に造られた他の劇場との違いが際立っていた。 急に入り口付近が騒がしくなった。 20人ほどの集団ーほとんどは褐色の制服のようなものに身を包み、その集団の中心には、背広を着た二人のやや小柄な男性と、支配人とおぼしき派手な服装の女性と談笑していた。 背広の男のうちの一人は、西園寺にもすぐに分かった。 アドルフ・ヒトラー。前年9月の総選挙でいきなり107議席を獲得し、一躍議会第二党にのし上がっていた国家社会主義ドイツ労働者党、いわゆるナチス党の党首だ。彼は熱烈なワグネリアンとして知られていた。 「あれがヒトラーか。思ったよりも小男だな。横にいるのは誰だろう?」 「あのやせているのは、同じくナチス党の宣伝部長・ヨーゼフ・ゲッペルス博士、そしてあの女性はヴィニフレッド・ワーグナー、ワーグナーの息子の嫁だ。彼女がこのバイロイト音楽祭を実質的に仕切っている女王だ」とすかさず貴志が答えた。 「おまえは本当に詳しいな」 西園寺は驚いたが、貴志はまったく気にするふうでもなく、 「さすがに三年もドイツにいればそれくらいはな」と続けた。 「すると、あの周りを取り囲んでいる連中はなんだ?」 「あれは突撃隊といって、ナチス党の要人を守るためと、敵対勢力を攻撃するために組織された私兵グループさ」 「あのヴィニフレッドが熱狂的なナチ崇拝者として有名でね。ヒトラーとも個人的に親しいらしい。最も旦那のジークフリートはヒトラーを成り上がりモンとしてバカにしていたらしいが、それも死んでしまって、重しがなくなったってわけだ。ヒトラーもワーグナーの音楽を崇拝しているらしいから、今日は観劇にきているんだろう」 「しかし今日はベートーヴェンだろう?」 「ああ、でもドイツ音楽の至宝たるフルトヴェングラーが振るからな。だが本当のお目当ては18日のトリスタンとイゾルデ、だろうな」 なるほど、と頷きながら、西園寺はこの数週間繰り返し読んできたナチスについての報告書を思い出していた。 ナチス党(国家社会主義ドイツ労働者党)は1919年に結成、1921年にヒトラーが党首になって以来、現状に不満を持つ元兵士や労働者、義勇団兵士等を核として、激烈な反共産主義、反ユダヤ主義主張を展開、徐々に党勢を拡大してきた。そしてついに、1930年9月の議会選挙で107議席に躍進し、国会内での第二党勢力になっていた。党員数約18万人。 党首アドルフ・ヒトラーはオーストリアのワルトフィールテル地方の出身で、第一次大戦にも陸軍兵士として参加した。その主義主張を綴った著書「我が闘争」は、あまりにも攻撃的な内容がかえって話題を呼び、この当時すでに数万部が読まれていた。 やがて、女主人に先導されたヒトラーの一行が客席入り口に近づいてきた。西園寺は軍人らしく姿勢を正していると、ヒトラーの側でも軍服姿の西園寺に気づいたようだった。 ヒトラーは、30メートル程離れているにもかかわらず、西園寺と目を合わせると、急につかつかと彼に向かって歩き出した。途端に、褐色の制服の男達が立ち並び、人垣の通路ができあがった。 ヒトラーは西園寺等の前で立ち止まり、軽く右手を上げ、 「こんにちは、みなさん。今日は、どちらの国からお越しでしょうか」 と二人に訊ねた。 西園寺はかかとを揃え、 「日本からです、閣下。私は大日本帝国海軍独逸駐在武官、西園寺大尉であります。こちらは私の親友で作曲家の貴志康一であります」 「ほう、日本から・・・日本でもワーグナーは有名かね」 「はっ、閣下。閣下と同じくらい、有名であります」 西園寺の世辞にはにこりともせず、なおもヒトラーは続けた。 「ワーグナーとベートーヴェンは、我が偉大なるドイツ音楽の歴史の中でも、最高のものです。しかも今日はさらに、当代最高の指揮者が指揮を行う。優秀なる日本民族の一員である貴兄達ならば、必ずや我がドイツ精神の神髄を理解していただけると期待している。今日は共に楽しんでいこうではありませんか」 「有り難うございます、閣下」 「軍人と音楽家で、このような場所に来られるとは、なにやら面白そうなお二人ですな」 と隣からゲッペルスが、二人の様子を観察するような目つきで口を挟んだ。 「私どもは幼なじみでございまして。共に音楽を愛しておりますので」西園寺が答えるかいなやその瞬間、 「人殺し集団め、くたばれ!」 突然三人の男達が、人混みの中から褐色の集団に向かって短銃を乱射し始めた。たちまち一人の突撃隊員が胸を打たれ、倒れた。 ボディーガード役の他の突撃隊員は、不意を突かれて混乱し、集まっていた観客達のパニックが拍車をかけた。さらに二人が倒れた。 「みんな伏せろ!」 西園寺は叫び、正面に立っていたヒトラーを突き飛ばし、目にも止まらぬ早さで抜刀、凄い勢いで暴漢に襲いかかった。 「ウオリャー!」 西園寺の叫び声がこだました瞬間、一人は突きの要領で喉のあたりを打たれ吹っ飛び、もう一人は銃を握った腕を強打され、悶絶した。みね打ちだった。 残った一人は仲間が一瞬のうちに倒されたことに恐怖し、逃げだした。この間、僅か数秒であった。 あまりの早業に座は一瞬静まり返ったが、 「追え、馬鹿者ども!犯人を逮捕せよ」 ゲッペルスの甲高い声を合図に、突撃隊員や警察がようやく犯人を追っていく中、 「大尉、ご苦労。感謝する」 ヒトラーは何事もなかったかのように西園寺に歩み寄り、手を差し出した。 「日本のサムライのわざを生まれて初めて見せてもらった。実にすばらしい。しかし、なぜ切らなかったのかね?」 「大したことではございません、閣下。私は軍人のくせに血を見るのが嫌いな性分でございまして」 刀を鞘に納め、いずまいを正して西園寺は答えた。すでに息は静まっている。 「予の突撃隊は敵を一人も取り押さえられなかった。君は命の恩人だ。ベルリンに戻ってから、是非余を訪ねてくれたまえ」 握手した手をしっかりと握った後、くるりときびすを返し、そのヒトラーとその集団は何事もなかったかのように劇場内に消えていった。 「さすが免許皆伝、あざやかだな」 貴志があきれたように呟いたが、西園寺は青ざめた顔で、絞り出すような声でうめいた。 「見たか、あの男の目を。今確かに自分の命が狙われ、目の前で流血騒ぎがあったのに、あの男の瞳や、握手した手には、全く動揺が感じられなかった。俺は今まで、あんな顔の人間に会ったことがない」 しばし二人が呆然として褐色の集団を見送っている間に、開幕を知らせる鐘が鳴り響いた。 ~続く~こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月05日

-

小説連載を開始します!

だいぶ以前に出版社に持ち込んでいた漫画の原作をこのブログで連載しようと思います。舞台は1931年、ナチスが政権を掌握する直前の混乱するドイツ。着々と勢力を拡大するヒトラーと共産党を含む対抗勢力との暗闘をメインに、自由を守ろうと奮闘するフルトヴェングラーや音楽家達、そして密命を帯びてヒトラーに近づく日本の青年将校も加わり、混迷の時代がどのように形作られていったかを描いていきます。 青年漫画の原作を意図して作られていますので、台詞が多く細部の情景描写は省略する傾向にありますが、そこはアマチュアの作品だと思って頂ければ幸いです。 青年漫画誌数誌と打ち合わせを持ちましたが、題材がナチスを取り上げているためなかなか作品化が難しく、現在まで掲載には至っておりません。そこで自分のブログに掲載してみようと考えました。 当時最も文化度が高いと言われたドイツで何故悪名高いナチス政権が誕生し、一体何をしたのか。自由を守るために人々はどのように闘ったのか。史実に沿った全く架空の物語ですが、クラシック音楽もふんだんに登場しますのでお楽しみいただければ大変嬉しいです。

2006年09月03日

-

シベリウスの交響曲

先日久しぶりにシベリウスの交響曲第1番を聴いた。5番あたりだと多少暑苦しいが、この1番や2番は夏の夜に聴くのは清涼剤の代わりになっていい。 シベリウスの交響曲は7曲(クレルヴォを除く)あり、この第1番は作者34歳の作品で1899年に初演された。以後1924年までの僅か25年の間にいずれも非常に完成度の高い7曲の交響曲を書いたが、その後24年間、死ぬまで作品を発表しなかった。理由は今もって明らかにされていない。 シベリウスの音楽の特徴は、自然を題材にした美しい叙情性と素朴で力強い旋律の見事な融合にある。そしてさらに北欧を感じさせるほの暗さと寂しさが同居し、北国の旅情好き日本人の心をがっちりと掴み、我が国でも非常に人気の高い作曲家だ。 シベリウスの交響曲第1番を聴いていつも感じるのは、その完成度の高さである。多くの作曲家、例えばモーツアルトやベートーヴェンの作品では(作曲年代の開きもあるため一概には言えないが)初期と後期の交響曲の出来には大きな差がある。チャイコやブルックナー、シューベルトもその部類に入るだろう。マーラーも一番と九番では相当な差があると云わねばなるまい。 もちろんブラームスのように全く差が感じられない人もいるにはいるが、やはり少数派だろう。シベリウスの交響曲は7曲全てが非常に高次元の完成度を誇っているが、さらにもう一つの特徴としては、後期の作品になると多くの作曲家が作品規模を拡大させていったのに対し(マーラーが良い例)、逆にシンプルに内省化し、より純化された内的風景を描くようになっていった点だ。 簡単にいえば7曲ある交響曲で5番辺りまでは規模の拡大を模索して演奏時間も長くなっていくが、最後の7番では楽章も単一化され演奏時間も20分ほどになっており、中身は驚くほど濃密になっているので規模の小ささなど全く感じさせないのだ。 ベートーヴェンの九つに匹敵するとも称されるシベリウスの七曲。北欧の風を、週末順番に聴いてみようと思う。演奏はもちろん、昨年発売されたヤルヴィの素晴らしい全集で。こちらです。何といっても音質が素晴らしい!シベリウス:交響曲全集こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月02日

-

ヒトラーの建築家

「ヒトラーの建築家・アルベルト・シュペーア」というビデオを観ている。三巻組みという長編なので購入を諦め、内容が内容だけにTSUTAYAにも来ないだろうと思っていたらなんと!何気なしに眺めていた旧作の棚にしっかりとあるではないか! この作品は終戦60周年記念番組としてドイツの放送局が制作したテレビ映画。ナチスドイツの領袖の中で唯一まともな人間と言われている軍需相、アルベルト・シュペーアの生涯をドラマ化したもの。当時の関係者やシュペーアの5人の子供達から丁寧に取材した労作だ。 ドラマは1931年のナチス政権誕生時あたりから、党大会の会場デザインを任されるまだ若き建築家時代のシュペーアと、敗戦後シュパンダウ拘置所でニュルンベルク裁判の開廷を待つ彼を行きつ戻りつして進んでいく。 シュペーアといえば1934年のニュールンベルク党大会の企画・演出者として名高く、それを記録したレニ・リーフェンシュタールの「意思の勝利」(1935年)という映画は全世界に配給され大変な話題になった。私も所蔵しているが、ナチスドイツの壮麗で力溢れる党大会の模様をこれでもかこれでもかと迫力のある映像で描いており、その重量感は北朝鮮のマス・ゲームなどは足元にも及ばないものだ。 シュペーアはその後個人的にヒトラーに気に入られ、そのデザイン能力もさることながら優秀な政策遂行能力を買われて1942年、軍需相となる。これはいわゆる兵器や食料等軍事物資の制作一切を担当する部署で、ドイツの戦争遂行能力を一手に引き受けていた。 実際にシュペーアの能力は非常に高く、彼のおかげで兵器生産現場の機能は格段に上がり、戦車や航空機、弾丸や燃料などの生産性は就任前の4倍から8倍も上昇したという。ドイツの戦争遂行能力を陰で支えた立役者とも云えよう。 ドラマは当時のニュースフィルムを織り交ぜ、フィルムや写真とまったく同じ構図から実写ドラマ部分をスタートさせたりして凝った造りになっている。重要な場面では彼の子供たちの証言も挿入され、シュペーアの人間像に迫る。 まだ第一巻しか観ていないが、この巻の見せ場はなんといっても新ベルリンの大模型を観ながらヒトラーと歓談するシーン。 ヒトラーは戦争が終了したら、ベルリンをヨーロッパの首都にふさわしく大改造する妄想に近い構想を抱き、その夢の具現化をシュペーアに託した。シュペーアはその計画のために大ベルリンの巨大な模型(大会議室が埋まるくらいの)を制作し、ヒトラーに見せながらその構想を解説していく。 ナチスはとにかくなんでも巨大な物を好んだが、この新ベルリン(完成のあかつきにはゲルマニアと改名する予定だった)の構想はとにかくすごい。パリの凱旋門の4倍規模の凱旋門を設置、そこから真っ直ぐ伸びる片側4車線の道路の両脇に中央省庁や企業群を再配置。そして数キロに及ぶ道路の終着点が首相官邸と新国会議事堂。この国会議事堂のドームの高さは220メートル。ニューヨークのエンパイアステイトビルに相当する高さを計画していた。 その国会議事堂には全ヨーロッパから集まった5万人の各国代表団が入れる予定だったという。また、15万人を収容できる大競技場(ローマのコロッセオは5万人)も企画されていた。今聴くとまさに誇大妄想の類だが、図面では知っていたものの実際の画面で模型を見るとその迫力は桁外れだ。 第二巻以降は敗戦とニュルンベルク裁判の模様が詳しく描かれる。早く続きを見てみたい。それにしても面白いのは、当時のニュース映像ではリストの交響詩「前奏曲」がよく使われていること。やっぱりあの勇壮な旋律が好まれるんだろうな~。こちらです!ヒトラーの建築家 アルベルト・シュペーア DVD-BOX ◆20%OFF!こちらはシュペーア自身による自伝です第三帝国の神殿にて(上)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年09月01日

-

銀河鉄道と冥王星

先日冥王星にはガミラス軍の前線基地があったのに、と書いた。そうしたら、昨日娘から「銀河鉄道999でも冥王星は重要な役割を果たしたじゃん!」と注意されてしまった。 そうですよ、なんで忘れていたんだろう。冥王星は銀河鉄道999の太陽系最果ての駅として非常に重要な星として登場している。「銀河鉄道999」の第6話「迷いの星のシャドウ」がその話し。 冥王星は「寒く・・永久に凍りついたさいはての小さな惑星・・・」とメーテルに紹介されている。何が重要かというと、この星には外宇宙に旅立った人々の生身の体が、透き通るような冥王星の氷の大地に何千・何万と永久保存されているのだ。 そしてその「墓」の番人をしているのが機械人間の「シャドウ」。彼女は生身の体に戻り、地球に戻ることを夢見て今も一人、冥王星にたたずんでいる・・・ さらに(これは私のうろ覚えだが)その保存されている幾万の体の中に、メーテル自身の生身の体もあったはず。これほど重要な星が太陽系の「惑星」ではなくなってしまうなんて! 松本零士も昨日の新聞で「もっと情緒的に判断できないものか」と語っていた。彼の主要な作品で冥王星の果たした役割は大きいのだから、感慨もひとしおなのだろう。 今朝の新聞では、ユニヴァーサル・ミュージック担当者の話として、「23日にラトル・BPOの『惑星』を冥王星付きで発売したが、今後はこうした形はなくなりますね」との談話が載っていた。世界中の教科書からもいっせいに冥王星の名前が削除される。ああ、さらば冥王星・・・ でも私たちは絶対君の名前を忘れないよ。なんと最新で最後の「冥王星」付きとなるのか?ラトル/ホルスト:惑星(冥王星付き)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年08月26日

-

冥王星は惑星ではない?

先日、太陽系の惑星数が現在の9個から12個に増えるかもしれないというニュースを伝えたが、このニュースの続編はびっくり仰天、12個に増えるどころか8個に減ることになりそうなのだ。以下毎日新聞記事をご覧いただきたい。『チェコのプラハで総会を開いている国際天文学連合(IAU)は22日、惑星の定義案を大幅に修正、冥王星を惑星から外す最終案をまとめた。この結果、太陽系の惑星数は、現在の九つから八つに減ることになった。同日昼の公開討論会で、原案を微修正して3分割した案を提示したが、反対論が相次いだため抜本的な修正に踏み切った。23日も細かい表現などの最終調整を続け、24日午後の全体会議で採択を目指す。 最終案は、太陽系惑星の定義を「太陽の周りを回り、自らの重力で球状となる天体」とする当初案を継承したうえで「軌道上で圧倒的に大きい天体」という新たな項目を付け加えた。 冥王星は、より大きい海王星と軌道が一部重なるうえ、03年に発見された「2003UB313」など同等規模の天体が周辺にあるため新たに加わった項目を満たさず、惑星から外れることになった。当初の定義案では惑星に昇格する予定だった小惑星セレスとUB313も、同様の理由で惑星とはみなされない。 冥王星やその周辺の天体は惑星とは異なる「矮惑星(わいわくせい)」と位置づける。ただし、「冥王星系天体」などの名称を与える案を作り、惑星の定義案とともに2案を総会に提案する。22日に示した修正案では、冥王星と冥王星の衛星「カロン」を二重惑星とする案も示したが、冥王星が惑星でなくなることから廃案とした。』 いやぁ、9個から12個に増えるという最初のニュースにも驚いたが、結果はなんと冥王星までが惑星ではなくなってしまうという、9回裏満塁でいきなり没収試合みたいな結末。驚きましたなぁ。 それにしても今生きている人の殆どが「冥王星」を太陽系の惑星として認知しているだろうから、それが全く否定されるというのは世界的大事件といえるだろう。冥王星が発見されたのが1930年。そのころは地球と同じ大きさと考えられていたが、実際は月よりも小さいらしい。 いつから太陽系惑星という認知を受けたのかは知らないが、こんな大事なことがこの21世紀までそのままにされていたとはちょっと信じがたい。 宇宙戦艦ヤマトでも、冥王星は重要な星だった。太陽系の一番外側の星で、ガミラス帝国の前線基地があり、ここから遊星爆弾を発射していたし、反射衛星砲まであったのだ!なのにいまさら惑星の資格なし、だなんて・・・(関係ないですよね!) ということは、ホルストの「惑星」組曲はそのままの形が一番正しい、ということに落ち着きそうだ。最近はマシューズの「冥王星」をセットにしたアルバムが増えていたが、今後は一体どうなるのだろうか? これが最新の「惑星」ですラトル/ホルスト:惑星(冥王星付き)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年08月23日

-

決勝再試合

今日の高校野球決勝戦、駒大苫小牧対早稲田実業の試合は凄かった。延長15回を闘い、1-1で決着つかず37年ぶりの決勝引き分け再試合。歴史に残る大試合となった。 今大会はホームラン本数の記録を大幅に更新し、打撃戦の試合が多かったため、正直完全に打高投低で決勝もノーガードの壮絶な打ち合いになるのかと思っていたが、予想は完全に裏切られた。 駒大田中、早実斉藤の素晴らしい投げ合い。ランナーが出ても得点を許さない鉄壁の守り。三連覇の偉業か、初優勝かの意地がぶつかり合った。 私も母校の応援で春夏の甲子園を体験させてもらったことがあるが、マウンドのナインと大観衆が一体となって勝負に一喜一憂するのは堪えられない。 それにしても甲子園はピッチャーにとって過酷だ。準々決勝以降は連日の試合となり、一人しかいない場合は三連投になる。田中・斉藤共に今日は四連投になった。特に斉藤は四連投、一人で投げ抜いた。もはや限界を遙かに超えて、(あまり好きではないが)精神力の闘いになってしまった。 厳しい顔の田中が時折見せる笑顔がなかなかいい。殆どポーカーフェイスの斉藤。明日はどちらの笑顔が見られるのか。どちらのチームも、頑張れ! こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年08月20日

-

戦争をテーマにした曲

ナチスの武装親衛隊に所属していたことを告白したノーベル賞・ギュンター・グラス氏の自伝に予約が殺到し、9月からの発売予定を前倒ししてすでに発売が開始されたらしい。こうしたニュースを聞くにつれても、戦後61年経ってもあの大戦はまだ終わっていないのだという思いを新たにさせられる。 クラシックを聴いていると、その長い歴史の中で戦争がテーマになっている曲が多いのに気づく。大元を辿れば、音楽は軍隊の士気を高めるための「行進曲」から発達してきたこともあり、また、19世紀も20世紀も戦争が絶えなかったこともあって、音楽の題材には困らなかったということもあるだろう。 ショスタコーヴィチのように、独裁国家の中にあって我が身を守るため無理矢理曲を書いた(書かされた)人もいる。なにせ独裁者のお気に召す曲を書かないと処刑されてしまうのだから、いくら才能があっても迎合せざるを得ない。彼の交響曲の殆どは戦争やソビエト革命をテーマにしている。 ショスタコの交響曲第7番「レニングラード」はいわゆる「戦争を題材にした曲」としては最大規模の作品だろう。演奏時間は90分近く、フルオーケストラの咆哮が聴衆を圧倒する。 今はなきレニングラード(現在のサンクトペテルスブルク)にナチスドイツ軍が押し寄せる。街は完全に包囲され、2年近くに渡って市街戦が続き、最終的にソ連軍が街を解放する。その悲惨な闘いの模様をショスタコは巨大な音の城塞に仕立て上げた。 この曲の西側での初演はトスカニーニが勤め、またたくまに世界各国で演奏される人気曲となった。しかし当のショスタコは後年、「証言」の中で、「あの曲は、スターリンが破壊し、ヒトラーがとどめを刺したレニングラードを主題にしたのだ」と述べている。 戦争を主題にしたといっても様々な理由がある。今年、ナクソスから発売された大木正夫の交響曲第5番「ヒロシマ」は、原爆の惨禍をこれでもかと描いた悲しい音楽。日本のクラシック音楽の歴史は短く、戦争にまつわる作品は第二次大戦、特に原爆をテーマにしたものが多いが、この曲はその最右翼たるものだろう。 グラス氏のニュースを読みながら、彼はこの61年間、ショスタコの音楽を聴いたことがあったのだろうか、とふと考えた。おそらくはあるだろう。ではシェーンベルクの「ワルシャワの生き残り」はどうだろう?グレツキの「悲歌のシンフォニー」は? 音楽は人を癒す力があるが、辛い記憶をとどめる役目も背負っている。楽天にはトスカニーニ盤がないようですバーンスタイン/ショスタコーヴィチ:交響曲第7番&第9番こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年08月20日

-

「ゲド戦記」は壮大な○○作?

先日話題の「ゲド戦記」を観た。なにが話題かって、ブログで検索すると批判的な意見が圧倒的に多い。ジブリ作品にとっては大変珍しい現象だ。 鑑賞した結果は、残念ながら大方の評判を裏付けるような印象しかもてなかった。自分にとって最も衝撃的だったのは、昼間部で展開がまどろっこしいために睡魔に襲われ、10分ほど寝てしまったこと。 私は、つまらない(脚本が平板な)映画を観ると途端に眠くなる癖がある。今までジブリ作品でそんな状態になったことは一度もなかったので、その方が衝撃だった。ようするに今までのジブリ作品にあるドラマティックなストーリー展開がない。映画の前半30分でドラマの帰結が分ってしまうのだ。 TVCMでは盛んに「命を大切にしない奴は大嫌いだ!」という台詞を流している。これは主人公の男の子が剣で悪人をなぎ倒すことを咎める言葉なのだが、その主人公は冒頭で父親を殺してしまう。しかし驚くべき事に、この重大な事件が映画の中では究明されず、主人公は最後まで大して葛藤せず映画は終わってしまう。映画を象徴する大事な言葉が全く無消化に終わっている作品を私は初めて見た。 「ゲド戦記」は長い長い物語であり、今回の映画はその中間部を映像化したものだというが、原作では「親殺し」はないとのこと。ということは宮崎吾朗監督はそこに大きな意味を持たせるためにあえて作品に挿入したはずだが、それが後半で全く処理されていないのは何故なのか。 問題は他にも多数ある。映画の題名である「ゲド戦記」のゲドは今回の映画の主人公ではない。何故そうなのかという説明もない。更に原作を読んでいないと意味が分らない箇所が多すぎる。 終盤の魔女との闘いが平板。イマジネーションは父親の比ではなく、退屈で凡庸な演出が続き、絵もどことなく荒くなっていて盛上がらない。 例のCMで使われている歌をうたう新人の子を重要な役回りに起用しているが、これが感情移入が出来ていなくて(素人だから当然だが)とにかく下手。なぜ役者や声優を使わないのだろう。 何よりも残念なのは、ジブリの(というよりも宮崎駿の)大胆なコマ割り(映画で云えばカメラワーク)がなく、従来の作品には必ずあったハッとするようなシーンが全くないこと。その点、改めて父親・宮崎駿の天才を再認識させられた。 ジブリも大きくなりすぎたのかもしれない。「もののけ姫」までは宮崎駿の個人会社みたいなもので、「仕事がなければ休めばいい」というこのご時世に珍しく職人的な会社だった。ところが「もののけ姫」以降、ジブリ美術館を開館し、毎年大型作品を発表するようになった。 アニメの制作現場は過酷で、アニメーターの賃金は低い。非常に高度な技術を要求されているのに多くの人手と手間暇が要求されるため、第一線で働く若手の賃金は低く、過酷な労働環境だ。 その中で良心的な作品を提供するためには、資金力の豊富なジブリが安定的な経営を続けていくことが日本のアニメ界のためには必要だろう。それは分るのだが、今回のような作品を「ジブリブランド」で大キャンペーンを展開していったのでは、やがて客は離れてしまうのではないか。 宮崎駿は嫌がっているだろうが、「ジブリ」はかのディズニーのように、多くの日本の親子にとって「信頼のブランド」になってしまった。この無形の「信頼」と多額の初期投資回収のため「商業的成功」を義務づけられたジレンマが、今後ジブリ作品をつまらなくしていくのではないかと危惧している。 原作が長大なための映像化の難しさは理解できるが、それでも作品の評価はその上映時間内で判断される宿命を負っている。原作を読まなければ内容が分らない映画は、作品としては失敗作だ。そういう意味で今回の「ゲド戦記」はジブリ初の壮大な失敗作だと思う。 今回の作品を観て、宮崎駿は引退を撤回し、次回作の構想を練り始めたらしい。それが危機感によるものかどうかは分らないが、私としてはもう一作「ナウシカ」の完結編か「紅の豚」のような彼本来の軽快なアクションを楽しめる作品をもう一本、作って欲しいと思っているのだが・・・理屈抜きに楽しめる傑作です!紅の豚 DVDこちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年08月19日

-

宇宙を感じさせる音楽は

前回は太陽系惑星が12個になるというニュースにちなんでホルストの「惑星」について触れたが、考えてみると「宇宙」を実感させるクラシック音楽って何だろう?いっぱいあるようで、実はそんなに思いつかない気がするのは私だけだろうか。 よくよく考えてみるとクラシック音楽は、当たり前のことだが人間の身の回りの事柄を題材にしてきた。それは例えば季節を表現することだったり、人間の喜怒哀楽という感情だったり、はたまた鳥や花など他の生物を音楽で表現することだった。 ヴィヴァルディはすでに300年以上前に四季を音楽で描いた。ベルリオーズが「幻想交響曲」で阿片中毒患者の夢想を描けば、ベートーヴェンは第九交響曲で人類愛を謳ってみせた。サン・サーンスは「動物の謝肉祭」でさまざまな動物たちを音で表現した。そうかと思えば、リヒャルト・シュトラウスは「家庭交響曲」の中でスプーンを音で表現した、と述べている。作曲家たちは身の回りのあらゆる現象を音にする挑戦を続けてきたのだ。 人類が宇宙へ飛び立つことが夢のまた夢だった時代に、その宇宙を題材にすることは想像の限界を超えると言うか、考えもしなかったという状態だったのかもしれない。ようやく20世紀初頭になってマーラーがその第八「千人の」交響曲において、「この冒頭で宇宙の鳴動を描いた」と言ってのけた。 確かに第八の冒頭はスケールが巨大で宇宙的な拡がりを感じはするが、我々がすでに知っている静寂の宇宙のイメージではなく、まだまだ西洋神話伝説の神々がおわす輝く宇宙、という感じがする。 しかしその後、有名どころの作曲家で宇宙をテーマに曲を残した人がいるだろうか。シベリウスもショスタコもラヴェルもドビュッシーもそのような曲を残していない。唯一スクリャービンが最後の舞台劇を「宇宙」と名づけたが、これはどうやら精神の内幕=宇宙という内容のようなので、純粋に宇宙を表現しているものではない。 私の記憶に残っているものとしては、「2001年宇宙の旅」で使用されていたリゲティの「永遠の宇宙へ」という作品。静寂の中の無機質な音の乱舞、さらに無言歌の挿入など、暗くて不気味な宇宙を見事に表現していた。 こうしてみると20世紀初頭に「惑星」をぶち上げたホルストはやはりとんでもなく偉大な気がする。世界的には本当にこの組曲だけで知られている作曲家であり、しかし他の作曲家による同じような内容の曲は皆無。それとも私が知らないだけなのだろうか。暑い夏の夜に星空を思い浮かべられるような曲をご存知の方、ぜひともご教授いただきたい。 こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年08月18日

-

宇宙に挑む者

先日、国際天文学連合(こんな学会があったとは!)で太陽系の惑星がこれまで認められていた9個からいきなり12個になる新定義が提案されたと云うことでかなりの話題になっている。24日の採決でもし採択されると、今後太陽系の惑星数は12個となり、世界中の科学の教科書が書き直しを迫られることになるという。 それにしても「セレス」「カロン」など名前が付いている星はいいとして「第10惑星」というのはいかにも色気がない。ホルストの「惑星」に描かれた惑星たちは8個、近年はマシューズの「冥王星」を付けて演奏したり、アルバムを構成することが多いが、この先はどうなるのだろう? ホルストの「惑星」は太陽系惑星の特徴を絶妙な旋律で描いた傑作。一つ一つの惑星について、神話や思想、占星術などからくる歴史的な印象を音に仕立てた。彼の生きていた20世紀初頭には冥王星が発見されていなかったため、海王星までのラインナップになっているのだ。 人類の宇宙への夢は果てしない。今日までNHKでやっていた海外ドラマ特選「宇宙へ」も見応えのある作品だった。 米ソの宇宙開発競争、月面着陸までの熾烈な競争を両者の視点から描き、大変興味深かった。大戦終了時にドイツのV2ロケット開発責任者だったフォン・ブラウンはアメリカに渡り、元ナチのレッテルに苦しみながら次第に信頼を得て、最後には月面に人間を送り込むことに成功する。 これに対し、やはりV2ミサイル設計担当だった別の人間はソ連に渡り、強制収容所の恐怖とソ連内での栄達という飴と鞭によって必死で宇宙ロケット開発に励む。その恐怖の力によって、当初ソ連は宇宙開発において米国をリードすることが出来たのだ。 しかしそうした無理な開発はいつまでも続かない。ソ連の硬直した体制内では、大陸間弾道弾は飛ばせても友人月面宇宙船の開発は不可能だった。番組はその背景を実にドラマティックに見せてくれた。 人類が月面に降り立ったのが1969年。すでに35年以上が経過したのに、人類は次のステップ(他の惑星への有人飛行)には成功しておらず、月面基地や大規模な宇宙ステーションの設営にもまだ成功していない。そういう意味では宇宙への挑戦は停滞していると云うことになるのだろうか? 手塚治虫がアトムの誕生日としたのが2003年。スタンリー・キューブリックが創造した映画「2001年宇宙の旅」では人類はもっと発達した科学技術を駆使しているように見えた。人類の宇宙開発への挑戦は、今後まだスピードアップしていくのだろうか。 ホルストもフォン・ブラウンも、生きた世界は全くことなるが「宇宙」に挑戦し勝利した人間といって差し支えないだろう。自分が生きているうちに大気圏外から地球を眺めることが出来たらなんと素敵なことなんだろう・・・これは見果てぬ夢なのだろうか?最新の「惑星」を聴いてみましょう!ラトル/ホルスト:惑星(冥王星付き)こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年08月17日

-

知られざる交響曲のサブタイトル

昨日は交響曲(超有名どころ)のタイトルについて書いてみた。で、今日は世に殆ど知られていないサブタイトル付き交響曲をご紹介しよう。もし全部ご存じでしたらあなたは立派な交響曲マニア。もちろん、なんの役にも立ちませんが・・・○P.ノアゴー 交響曲第6番「At The End of the Day」(いろいろ考慮した結果)○B.リース 交響曲第4番「Memorial Candles」(追悼の蟷螂)○F.コーウエン 交響曲第3番「スカンジナヴィア」○V.ダンディ 交響曲第3番「勇敢なフランス人」○F.ベルワルド 交響曲第3番「サンギュリエール」(風変わりな)○R.ボートン 交響曲第2番「ディーエドゥリ」(ケルト交響曲)○A.ブリス 合唱交響曲「朝の英雄たち」○J.B.フェルステル 交響曲第4番「復活祭前夜」○H.ハーティー アイルランド交響曲 ○スクリャービン 神聖劇序夜 第1部「宇宙」 最後のスクリャービンは最も有名で、交響曲第2番「悪魔的な詩」、第3番「神聖な詩」第4番「法悦の詩」とやってきて、最後になんでもありの舞台劇「宇宙」に辿り着いたのでした。正確には交響曲ではないのだが、まぁ命名の壮大さを買ってみた。 ダンディは「フランスの山人の歌による交響曲」だけが有名だが、この曲もなかなかの佳品。お薦めなのはベルワルドの交響曲「サンギュリエール」とボートンの「ディエードゥリ」。 前者はベートーヴェンと同時代のノルウエー人作曲家で殆ど知られていないが、四つの交響曲を残した。第一楽章冒頭主題がまさに「風変わり」で一度聴いたら忘れられない名旋律。 ボートンは20世紀の作曲だが、爽やかで馴染みやすい旋律が特徴。第二楽章の「月光の牧歌」がとにかく美しい。ただ、BBCクラシックスから出ているCDしか現役盤がないかもしれない。 という感じでまだまだ知られていないサブタイトル付き交響曲はいっぱいあるだろう。いずれも確かに帯に書いてあると「なんじゃこれは?」と手に取る効果は発揮する。ただ、タイトルが付いているからといってその曲が名曲かどうかは全く保証の限りではないのだが・・・ こちらもクリックいただけましたら幸いですこちらも始めてみましたので、お願い申し上げます

2006年08月17日

全572件 (572件中 1-50件目)

-

-

- ライブ・コンサート

- 2025.05.24SAT スターダスト☆レビュ…

- (2025-11-28 22:42:11)

-

-

-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …

- まんだらけの優待のまんだらけZEM…

- (2023-06-24 23:18:46)

-

-

-

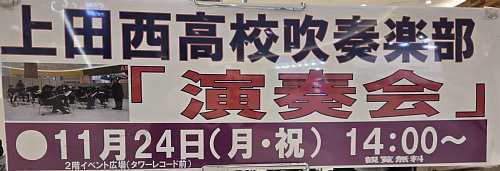

- 吹奏楽

- 上田西高校吹奏楽部 演奏会

- (2025-11-29 08:02:12)

-