賃金抑制は限界

◆賃金抑制はもう限界 大企業の内部留保で日本経済が肺炎になる民間の平均年収は9年連続で減り続けて います。

企業の増えた利益は株主と経営者で山分けしているだけで社員には

回っていません。

努力を惜しまなければはるかによい道はあります。

私は、人生の3大不安である健康、貧乏、孤独を解消する支援活動を

ライフワークとしており、お互いに顔晴(がんば)りましょう。

関連フリーページ

伸びぬ所得、家計が疲弊

働く人、悩み相談6割増 最多は「上司との関係」

4割が「職場にパワハラある」、上司と部下の感情対立が深刻に

長時間労働の実態は深刻

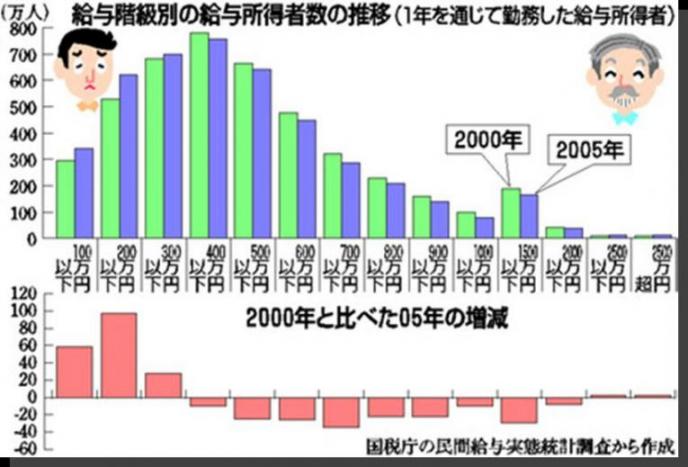

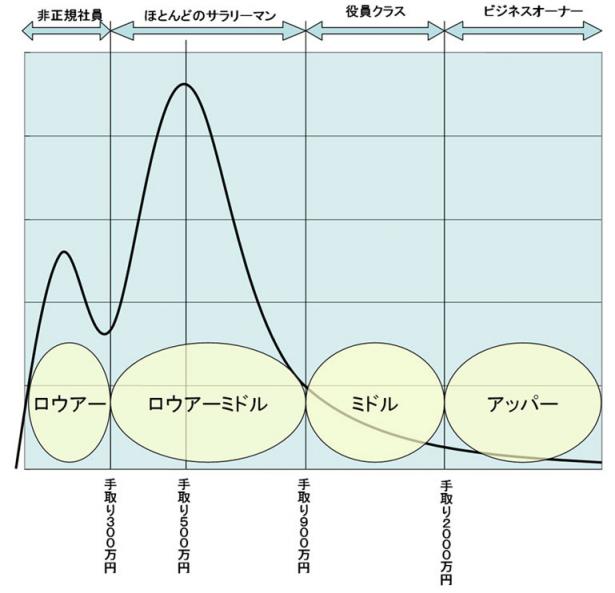

日本人の8割が「中流の下」以下だという格差社会

賢いマネーライフと年金見込み額試算

雇用が安定している会社、えげつないリストラを平気でやる会社

雇用が奪われる? BRICsホワイトカラーたちの台頭

世帯の所得格差、過去最大に 厚労省調査の05年ジニ係数

「成果主義の失敗」時代を個人で乗り切るには

「アジアで最も豊かな国」から転落した日本

最近の関連ブログ

日本経済の脆弱性指摘 20年版経済財政白書 リスク負担を強調

成果主義的賃金制度など運用見直しを 20年版労働経済白書

日本の景気悪化はこれから、その時あなたは?

給料はなぜ上がらない! 週刊東洋経済

企業・人「信用できない」6割 本社世論調査

*************************************************************************

8月13日に発表された今年第2四半期の実質GDP(国内総生産)成長率はマイナス2.4%(前期比年率)となり、第1四半期のプラス3.2%から一転、マイナスに転じた。

繰り返し指摘されていることだが、2002年以降の日本経済の回復、成長は輸出の伸びに大きく依存してきた。これを実質GDP成長率の内訳として純輸出(輸出と輸入の差額)の寄与度として見ると、2002年以降の年平均成長率1.8%のうち0.7%(つまり成長率の40%近く)は純輸出の伸びによるものである。今年第1四半期の成長率3.2%については、その50%が純輸出の伸びによる。世界経済の成長が鈍化しただけで、日本の成長率が大きく減退、あるいはマイナスになってしまうのは当然のことだ。

もともと日本経済の成長は輸出依存型だったというイメージを抱いている方は多いかもしれないが、決してそんなことはない。1980~99年の期間で見ると、年平均成長率2.7%のうち純輸出の寄与度は0.04%に過ぎない(つまり成長率のうちわずか1.5%)。なぜ「世界経済がクシャミをすると日本経済は風邪をひく」ような外需依存の体質になってしまったのだろうか。

「労働分配率=賃金」の抑制が外需依存を助長

その答えは簡単だ。

2002年以降の景気回復で企業部門は大企業を中心に史上最高の利益を更新し、高収益、好決算を続けてきた。にもかかわらず、「賃金」の伸びがさっぱりだからだ。これを経済データで確認してみよう。

国民所得全体は労働の取り分(賃金など)と資本の取り分に分かれる。資本の取り分は、株式配当や利息支払い、役員報酬、内部留保などに分かれる。国民所得全体に対する労働の取り分の比率を「労働分配率」と呼ぶ(少し異なった定義の仕方もある)。

グラフに示した通り、労働分配率は1990年代に大きく上昇した後、2001年をピークに低下が続いている。ほとんどを賃金に依存している勤労者家計の所得の伸びが低く抑えられているのだから、家計の消費も伸びないのは当然の結果だ。

この点は、政府内部でも議論されている。例えば経済財政諮問会議の専門調査会(「構造変化と日本経済」専門調査会第4回会議、2008年4月開催、会議の資料と議事録は公開されている)では、労働分配率の低下に関連して次のようなデータが提示されている。

(1)2002年1月以降、企業部門の経常利益は年率13.3%で伸びた。一方、賃金(名目)の伸びは年率3.2%にとどまった。

(2)1996年度と2006年度を比較すると、家計が受け取る雇用者報酬は11兆円減少した。一方、家計の受け取る株式配当は5兆円増加したが、そのほかの要因も含めると家計の可処分所得は年間ネットで11兆円減少している。

(3)2000年以降、労働生産性は順調に上昇しているが、実質賃金の上昇はそれをかなり下回る水準にとどまっている。

もっとも、2002年以降の労働分配率の低下のすべてが「悪者」というわけではない。賃金は比較的硬直性が強い。景気後退の局面では企業利益が急減しても賃金は硬直的なので労働分配率は上昇する。実際、1990年代に企業利益が減退する過程で労働分配率は大きく上昇した。反対に景気拡大の局面では企業利益の回復が賃金の増加に先行するので労働分配率は低下する。問題は分配率の程度、あるいはバランスである。

「巨額債務企業」と呼ばれたトラウマが原因?

では現状の労働分配率は適度な調整を超えて既に過度なものになっているのだろうか。筆者はそうだと思う。そう判断する理由の1つは、企業の債務残高の変化だ。

グラフに名目GDPに対する企業の債務残高の比率を示した。1980年代後半のバブル期に不動産投資を含む企業の投資資産が急拡大し、それに見合って債務残高も膨張した。債務残高のGDP比率は91年にピークとなり、90年代に入っても高止まりした。

企業債務の過剰な膨張とは、裏を返せばかなりの部分が銀行の不良貸し出しの膨張である。そうした過剰債務の修正・圧縮は90年代後半から進んだ。債務残高は1995年から2007年に240兆円も減少した(そのうち約100兆円は銀行の貸出金の損失処理だった)。この過程で「企業利益の内部留保の増加 → 債務の返済・縮小」が進んだのは、ある程度まではやむを得ない、あるいは望ましい調整だったと言えるだろう。

ところが今日、既にバブル期以前の平均を下回る債務比率になっても、賃金の抑制と内部留保の増加を大企業経営層は続けている。その結果、「家計消費の低迷 → 内需主導の景気拡大の阻害」という自縛状況を生み出しているのだ。

何が経営者を内部留保・債務圧縮に駆り立てているのだろうか。

1990年代後半から2000年代初頭の銀行不良債権危機(=企業の債務危機)の時期には、「債務の巨額な企業上位20社」というようなランキングが雑誌などのメディアに出回り、「巨額債務企業=破綻予備軍」のような債務企業バッシングが横行した。支えてくれるはずのメインバンクの体力も細り、あてにならない状態になった。その時の危機感がトラウマになっているのだろうか。しかし、トラウマに駆り立てられるだけなら、経営とは呼べない。

企業の内部留保がすべて悪いわけではない。内部留保資金が効率的に投資、運用されれば企業価値が増加する。その結果、株主には株価の上昇という形で還元されるならば、最終投資家である家計には資産効果(保有資産の価値が増加することで消費が増える効果)がもたらされ、家計消費も増加しよう。

十分な投資リターンも生まないのに、内部留保される利益が問題なのである。

内需自縛の元凶は大企業の経営者

また、企業利益の著しい回復、増加と賃金抑制による労働分配率の顕著な低下が見られたのは大企業であり、企業規模が小さくなるほど労働分配率の下げが鈍っている。これは中小企業の利益の伸びが大企業に比べて劣後している結果である。そのため、大企業と中小企業の労働分配率の格差は1990年代と比べて拡大した。このことは今年7月に出された経済白書でも指摘されている。内需自縛の元凶は大企業の経営にあるということになる。

1997~98年の不況の時には、減税や賃金アップで家計の可処分所得が増加しても、家計の消費意欲が縮んでいるので所得増加分は貯蓄に回り、景気拡大につながらないという議論があった。しかし、日本の家計の貯蓄率は80年代以降趨勢的に低下が続き、今では2%台でしかない。家計の過剰な貯蓄意欲が内需主導成長を妨げているというようなことは、今日では起こっていない。過剰な貯蓄で需要の拡大を阻害しているのは大企業部門なのだ。

ところで、賃金だけが企業から家計部門への所得の分配ルートではない。家計の所得格差の拡大をもたらす原因にはなり得るが、株式の配当の増加を通じたルートもある。日本企業の配当性向(=企業の純利益に占める配当支払い比率)は元々低かったが、配当を通じた所得還元は近年急速に増えてはいる。2007年度では上場企業の配当性向は平均で30%に達したと言われるが、欧米の主要企業の30%超から40%前後の水準に比べるとまだ見劣りがする。

問題の核心を突けども対策は打たずという奇々怪々

ではどうすれば、企業から家計への所得移転を増やし、内需主導の成長に舵を切れるのだろうか。

実はこの点も、既述の経済諮問会議の専門調査会が重要なヒントを提示している。同調査会で提示された調査資料は、2002~2007年の期間について、低賃金のパート労働の比率の急増により、この期間の賃金低下のほとんどを説明できることを示している。同時にフルタイム労働者とパート労働者の賃金格差を国際比較すると、日本のパート労働者の賃金はフルタイム労働者の50%そこそこで、主要欧州諸国の70%超(ドイツは80%超)と比べるとかなり低い。

従って、パート労働者に対する労働条件の改善、具体的には正規雇用、パートの区別なく同一労働=同一賃金の原則、厚生年金の適用拡大などを最低賃金の引き上げとセットにして推し進めれば、労働分配率の向上と家計消費の回復に大きく寄与するだろう。

ところが奇妙なことに、これだけ十全な事実分析と議論が専門調査会で行われたにもかかわらず、同調査会が7月2日に発表した専門調査会の報告書「グローバル経済に生きる~日本経済の『若返り』を~」には、こうした資本・労働分配率の修正の必要性とその政策に関する具体的な提言はほとんど見られなかった。

その詳しい経緯は知らないが、所得分配を巡る問題はいつでも政治的に厄介な火種である。問題の核心を見て見ないふりをする「政治的リーダシップの不在」が最大の元凶なのかもしれない。

実は2000年代の労働分配率の低下傾向は日本だけでなく、米国、ドイツ、フランス、英国など主要先進国にある程度共通に見られる。ただし、米国や英国では2000年代の住宅投資ブームで、その資産効果が加わり、家計消費は日本に比べると2006~2007年までは堅調だった。

住宅バブルの崩壊で、そうした成長パターンが終わり、米国ではミドルクラス以下が経済的困難に直面している。2007年の中間選挙で上下両院とも多数派となった民主党は、オバマ候補が大統領になれば「パーフェクト・デモクラット」の時代を迎える。そうなれば、米国民主党はブッシュ大統領、共和党政権の下で進められた富裕者層中心の経済格差拡大トレンドの修正に挑戦するだろう。

果たして日本の政治はどうだろうか。過去の自民党のやり方(補助金と公共事業バラマキ)を超えて、野党に今日の日本経済を閉塞させている所得分配問題に挑戦する覚悟と能力が果たしてあるのか。それを試す日は、いつやって来るのだろうか。

2008年8月20日 竹中 正治

(出典:日経ビジネス オンライン)

© Rakuten Group, Inc.