-

1

ハナアブの幼虫(オナガウジ:尾長蛆)

今日は余り可愛くない虫を紹介する。読者に嫌われるかも知れないが、このオナガウジの成虫であるハナアブ類は何回も掲載しているし、その解説の中でこのオナガウジについて頻繁に触れているので、一度写真を掲載する必要があると思ったからである。オナガウジ.ハナアブ類の幼虫だが、成虫が何かは分からない。尾っぽは呼吸管(2008/05/12) オナガウジは汚水に棲息する。我が家の庭には汚水など普段は有る訳ないのだが、私の不在中に誰も蹲踞(つくばい)の水を換えなかったので、水が腐りオナガウジが発生した。呼吸管の長さは可変。一番長いときは、この写真よりももっと長くなる(2008/05/13) 胴体の長さ15mm程度、尾っぽは呼吸管で、長さは可変。どの位変化するか良く分からないが、縮むと胴体と同じ位、伸びると胴体の8倍位にもなる。呼吸管を縮めた状態.緑褐色の太い管は消化管であろう(2008/05/13) 暗い日陰なのでストロボを焚いている。ストロボで撮ると器官の一部が妙に白く光ってネオン管の様に写るが、肉眼では全体として灰色っぽいボヤ~とした色である。 この白く光っているのは、気管系であろう。中に空気が入っているから光るのだと思う。呼吸管は後気門で、前方には前気門がある。右下の丸い部分は口だと思われる(2008/05/12) オナガウジは腐敗した動植物を餌とする、とされている。時々、数匹が団子の様に固まっていることがある。昆虫か何か水に落ちて死んだ後腐敗し、それに集っているのかも知れない。 頭を下にして壁面にくっ付き、ジッとしていることも多い。屹度、御休み中なのであろう。蹲踞の浅い部分で摂食中のオナガウジ.ストロボで気管?が光って見える.(2008/05/13) このオナガウジが一体どんなハナアブになるのか、気になるところである。1週間程飼育してみたが、餌が欠乏して痩せ細ってしまったので、元の蹲踞に戻してやった。食事中のオナガウジ.苔様のものを食べているのか、それとも、その中に棲む原生動物を食べているのか・・・(2008/05/13) ハナアブ類はヒラタアブ類と同じハナアブ科に属し、囲蛹を作る。囲蛹は幼虫の表皮が固まったものなので、囲蛹にもシッポがある。シッポ付きの囲蛹と成虫も出来れば紹介したいものである。

2008.05.21

閲覧総数 79004

-

2

オオタバコガの幼虫(2齢)

十月中旬のことである。虫集め用に100円!で買ってきたコスモスの花弁(舌状花)の上に小さな黒い粒々が落ちているのを見つけた。芋虫か毛虫の落とし物に違いない。 早速、筒状花の周りや花の下側を調べてみた。しかし、何も居ない。其処で、今度は花弁が重なっている部分を調べたところ、その合間に小さな赤っぽい色をした芋虫が居るのを見つけた。 この芋虫(毛が少し生えているので芋虫と言うべきか、毛虫と言うべきか判断に苦しむ)、多分、買って来たコスモスの何処かに卵が付いていたと思われる。従って、「我が家の庭の生き物たち」ではなく「お客様」だが、後で分かる通り、此の成虫である蛾はこの辺りには普通なので、まァ、我が家の庭の生き物に準ずると云うところで掲載することにした。コスモスの花に居たオオタバコガの2齢幼虫.体長5mm小ささを御理解頂く為に原画全体(等倍接写)を示した(写真クリックで拡大表示)(2010/10/12) 体長は、見た時はもっと大きいと思ったのだが、写真から計測すると丁度5.0mm、拡大してみると、何やらノメイガの幼虫に似ている。しかし、全く別のグループの若齢幼虫の可能性もある。そこで、今後どうなるか分からないが、そのまま暫く様子を見ることにした。花弁の重なった部分に隠れていたオオタバコガの2齢幼虫とてもオオタバコガの幼虫には見えない胸背の黒い部分は前胸硬皮板であろう(写真クリックでピクセル等倍)(2010/10/12) その後、2齢を加えた後に姿が変わり、漸く正体が分かった。オオタバコガ(Helicoverpa armigera)の幼虫であった。しかし、まァ、成虫になるまで育て、正しくオオタバコガであることを確認してからWeblogに載せる方が無難であろう。 蛹化するまでは非常に成長が早かったのだが、その後は変化無し、中々羽化しない(年内に羽化させる為に長日条件で飼育した.オオタバコガは「悪者度」に非常に高い害虫なので保護する必要はない)。しかし、数日前、漸く1頭が羽化した。やはりオオタバコガであった。正背面から。上の位置から方向転換しているお尻の方の硬皮板(肛上板)は濃い茶褐色(写真クリックでピクセル等倍)(2010/10/12) さて、オオタバコガの幼虫であることは明らかになったが、今日の写真の幼虫は果たして何齢なのだろうか。オオタバコガはヤガ科(Noctuidae)タバコガ亜科(Heliothinae)に属すが、ヨトウガに近い。このヨトウガ類は、アゲハなどとは異なり、幼虫期が6齢の種類が多い(アゲハ類でも生育条件によっては6齢以上になることがあるとのこと)。調べてみると、オオタバコガは5齢乃至6齢と一定していないらしい。 卵は小さくて直径0.4mm程度と云うから、少なくとも初齢ではないだろう。其処で文献を探すことと相成る。 意外と簡単に、福岡県のHPの下にぶら下がっている「大豆を加害するハスモンヨトウ及びオオタバコガ各幼虫の齢期を判定するための頭幅測定ゲージ」と云うファイルが見付かった。横から見たオオタバコガ2齢幼虫.最初の写真の部分拡大後脚は4対(ヤガ科には4対以下の種がかなりある)(写真クリックでピクセル等倍)(2010/10/12) この文献のデータを使うと、頭幅を計ることによってオオタバコガ幼虫の齢が推定出来る。出典は、「Van den Berg,H. and Cock,M.J.W.(1993)」となっており、文献名は記されていない。この両者によって1993年に出版された論文は数報あり、その何れに載っていたデータかは不詳である。 それは兎も角、オオタバコガの頭幅と齢の関係は以下の様になっている。 幼虫の齢 頭幅最頻値(mm) 最小値-最大値 1齢 0.25 0.2 - 0.3 2齢 0.35 0.3 - 0.45 3齢 0.60 0.55-0.75 4齢 1.05 0.85-1.25 5齢 1.70 1.3 - 2.0 6齢 2.60 2.4 - 3.0正面から見ても小さ過ぎて頭部の詳細は不詳(写真クリックでピクセル等倍)(2010/10/12) 上の写真から頭幅を測定すると、0.43mm。上の表に拠れば、少し大きめだが、2齢と云うことになる。 これから暫くは、このオオタバコガの幼虫の各齢を紹介することになろう。オオタバコガは「大害虫」として名高いから、各齢の詳細を掲載することは農業関係の人にも多少は役立つかも知れない。[追記]この幼虫は無事成虫にまで成長した。以下に、以降の記録の一覧を示しておく。 内容 掲載日 撮影日 備考 3齢幼虫 2010/12/01 2010/10/14 他とは別個体 4齢幼虫 2010/12/11 2010/10/14 5齢幼虫 2010/12/15 2010/10/17 6齢幼虫 2011/01/17 2010/10/21 蛹と成虫 2011/01/31 - 2個体

2010.11.26

閲覧総数 4852

-

3

ハナカイドウの実

我が家の庭の植物は、茶人であった祖母の影響を受けて日本的なものが大半を占める。言い換えれば、地味な花が多いのだが、その中でハナカイドウは少し異色である。何とも妖艶な色合いの花をゴマンと着ける。だから、茶花にはならない。 勿論、今は花期ではない。実の時期である。 ハナカイドウは春に新芽が出ると、その新葉に必ずアリマキが付く。葉が巻いてしまうので、ジェットアースではあまり効果が無い。そこで、オルトラン粒剤を撒いてみたら、アブラムシは退治出来たが、それ以降殆ど新梢がでない。 オルトランの袋に書いてある注意書きを見ると、「リンゴには使うな」とある。ハナカイドウもリンゴ属(Malus)だから影響を受けるのだろう(尤も、オルトランでもっと徹底的に生長が抑制されたのはサンザシで、これは昨年春にオルトランを撒いたら、その年は1本も新梢が出なかった。サンザシはリンゴ属ではなくサンザシ属(Crataegus)だが、こちらの方が影響をもっと強く受けるものと見える)。 そこで今年はハナカイドウにはオルトランを撒かず、また、液肥も屡々与えたせいか、よく新梢を出した。と、同時によく実が育った。ハナカイドウの大きな果実.後ろのは普通の大きさ(2006/10/08) ハナカイドウの実は、普通は直径6~7mmでほぼ球形をしている。ところが、今年はそういう普通の実の他に直径1cm位でやや扁平な大きな実が1個だけ着いた。 拡大してみると、やはりリンゴに似ている。ハナカイドウの実の拡大(2006/10/08) 写真を撮ってから大部経ったある日、もう熟した思って食べてみた。 大失敗であった。まだ、硬いのである。もう少し熟度を見てから「収穫」すべきであった。 相当に渋いが、少し甘味もある。来年は肥料をシッカリやって、今度こそよく熟したハナカイドウの実を食べてやろう。

2006.10.28

閲覧総数 5670

-

4

セイヨウミツバチ

最近は、朝晩は寒くても、日中陽が射せばぽかぽかと春らしい陽気となってきた。啓蟄も過ぎて、虫が色々出て来てもおかしくない頃だと思うのだが、庭を飛んでいるのは常連のホソヒラタアブ、クロヒラタアブ位なものである。 しかし只一つ、今年は例年にはない「異変」が認められた。まだ、寒い1月下旬か2月上旬辺りから、時折ミツバチがやって来るのである。花に来ている様子はなく、木の細い枝や葉に留まり、30秒も経つと何処かへ飛んで行ってしまう。 それが、数10株もある庭のクリスマスローズが咲き始めた頃から急にその数が増え、昨日などは10頭余りが庭を飛び交っていた。クリスマスローズの花は下向きだから、訪花しているハチは花に隠れて見えないことを考えると、20頭以上は来ていたのではなかろうか。 こんなことは、我が家始まって以来?のことである。我が家でミツバチが現れるのはもっと遅くなってからだと思うし、こんなに沢山のミツバチがやって来たことは、生まれてこの方、記憶にない。しかし、良く見てみると、どうもニホンミツバチより少し大きい感じがする。また、腹部の黒い部分が少ない。ヒョッとして、これはセイヨウミツバチではないのか?背景用の厚紙の上を歩き回るセイヨウミツバチニホンミツバチよりも腹部が黄色い(写真クリックで拡大表示)(2011/03/05) セイヨウミツバチかニホンミツバチかは、翅脈を見れば簡単に分かる。しかし、クリスマスローズの花は下向きなので写真が撮れない。花を起こせばハチは逃げてしまう。其処で一計を案じた。 生け捕りにして冷蔵庫で冷やし、動けなくしてから写真を撮るのである。早速、捕虫網で1頭を捕らえ、網の中でシャーレに入れて冷蔵庫行き。このミツバチ達は越冬しているのだから、冷蔵庫程度の低温で死ぬことはない。ミツバチの翅脈.左:ニホンミツバチ、右:セイヨウミツバチ白と黒の矢印で示した部分が異なる(本文参照)(写真クリックで拡大表示)(2011/03/05) 1時間程よ~く冷やしてから取り出すと、ミツバチはシャーレの中でひっくり返っていた。一見死んだ様に見えるが、死んではいない。翅を畳んだ状態なので、此の儘写真を撮っても余り翅脈の見易い写真にはならない。其処で、動き出すまで暫し待つことにした。 やがて、脚と触角がゆっくりと動き始めた。更にもう少し経つと、今度はチャンと起き直って翅を少し拡げた。撮影のチャンスである。急いで翅の写真を撮った頃には、もうかなり元気になっていて、机上で接写をする時に使う台紙の上を歩き始める有様(最初の写真)。 しかし、翅脈が綺麗に撮れていることを確認するまで開放する訳には行かない。また、シャーレに戻って貰って、冷蔵庫行き。ノースポールの花に載せられたセイヨウミツバチ普段、ミツバチはこの花にはやって来ないそれでも赤い口吻を花に差し込んでいる(写真クリックで拡大表示)(2011/03/05) 1回目はピンぼけ写真だったが、2回目にはチャンと翅脈が撮れていた。やはり、セイヨウミツバチ(Apis mellifera)(ミツバチ科:Apidae、ミツバチ亜科:Apinae)であった。2番目の写真で、右がセイヨウミツバチ、左がニホンミツバチ(Apis cerana japonica)である。ニホンミツバチでは後翅のM脈末端がRs脈との接点(正確にはr-m脈)以降も少し伸びている(白い矢印)が、セイヨウミツバチにはそれがない(M脈はRs脈との接点で終わる)。 これは、晶文社の「あっ!ハチがいる」の検索表や、色々なWebサイトで示されている両種の見分け方である。しかし、他にもう一つ翅脈上の違いを見つけた。ニホンミツバチの前翅のr-m(?)脈にある「枝」(黒い矢印)である。セイヨウミツバチにはこれが見当たらない。この様な翅脈上の枝は、時として個体変異として現れることがあるらしいが、数年前に撮った別の写真にもチャンと写っていたし、また、Web上を探すと、同様な枝を持つニホンミツバチの写真が見つかった。まァ、例数が少ないので、今後ニホンミツバチを見つけたら出来るだけ写真を撮って確かめてみよう。似た様な写真をもう1枚.赤い口吻が印象的(写真クリックで拡大表示)(2011/03/05) さて、写真もチャンと撮れたので、ミツバチ君(雌だが・・・)を開放することにした。まだ飛べないので、取り敢えず、ヒラタアブ類の餌として植えてあるノースポールの花の上に置いた。ミツバチはクリスマスローズには沢山やって来るが、このノースポールは全く無視されている。従って、ノースポール上のミツバチは不自然で、ヤラセと言える。しかし、それでもお腹が空いたのか、将又、仕事熱心なのか、何回も筒状花に口吻を差し込んでいた。元気になってきたセイヨウミツバチ中脛節端の黄色い輪が気になる(写真クリックで拡大表示)(2011/03/05) やがて10分もすると、午後の日に照らされて体も充分温まったらしい。プーンと一気に飛び上がり、2度程小さな輪を描いてから、北の方へ飛んで行った。 数10年前読んだ本に、ミツバチは太陽の位置を判断して飛行の方向を定めると書いてあった。太陽が隠れていても、青空さえ見えれば、偏光を感知して太陽の位置を知ることが出来ると云う。しかし、身柄を確保してから2時間は経ったと思うので、太陽の位置は30度も西にずれている。間違った方向に帰って迷子になるかも知れない。少し心配になったので調べてみると、ミツバチは帰巣に際して視覚を有効に活用しているらしい。多分、チャンと帰ることが出来るだろうが、まァ、仮に迷子になったとしても、餌もねぐらも何処にでもあるのだから、死ぬことはあるまい。 セイヨウミツバチは、この数10年間、我が家では見ていないと思う。一体、何処からやって来たのであろうか。ミツバチの行動範囲は半径数km(通常2km位)にも及ぶと云うが、我が家のクリスマスローズ程度の蜜源に遠くからやって来るとは考え難い。この辺りには500坪を越える御宅もかなりある。何処か近くに、庭で養蜂を始めた蜂好きの御人が居られるに違いない。

2011.03.06

閲覧総数 8492

-

5

ダンダラテントウ

今日は久しぶりにテントウムシを紹介する。ナミテントウと並んで、我が家で最も普通のダンダラテントウである。 最も普通なのにも拘わらず何故今まで掲載していないのか我ながら良く分からないが、テントウムシの中でも特にチョコマカして撮影し難いのがその理由かも知れない。寝ている?ダンダラテントウ.肩の所に赤いスジが残っている(2008/05/28) 「ダンダラ」と言う言葉を調べてみると、本来は「段だら染め」から来ており、間隔が同じ横段の縞模様(段々模様)のことを言うのだそうである。一方、「段だら模様」と言うと、これは新撰組の着ていた羽織(半被?)の袖にある波形のギザギザで染め分けた模様とのこと。 私の語感では、「だんだら=まだら」なのだが、どうやら、これは間違いらしい。しかし、Internetで調べてみると、「だんだら=まだら」の意味で使っている人が少なからず居る。こちらの方には、赤いスジの他に赤色斑が4つある(2008/05/28) このダンダラテントウ、此処に掲載した写真を見る限り、何れの「だんだら」にも該当しない。しかし、ダンダラテントウはナミテントウ同様に斑紋の変化が著しく、6紋型と言う殆ど赤い地に黒の波形模様が入るものもある。恐らく、この波形模様からダンダラテントウと名付けられたのであろう。ダンダラテントウは、本州中部以南(以西)から熱帯にかけて広く分布し、北方(関東)のものでは赤色の部分が少なくなり、殆ど黒になってしまう。しかし、全身真っ黒になることはなく、前翅の肩の部分に三日月状の赤色紋が若干は残る。アブラムシを捕まえたダンダラテントウ犠牲者は多分ハギオナガヒゲナガアブラムシ(2008/05/28) 大きさにはかなりの変化があり、図鑑に拠れば3.7~6.7mm。一般にナミテントウよりも小さく、ヒメカメノコテントウよりは大きい。虫体の輪郭はナミテントウによく似ており、ナミテントウと間違えることもあり得る。しかし、ダンダラテントウ属(Menochilus)の触角は先端が細く尖るのに対し、ナミテントウでは太く丸い。ムシャムシャと食べてしまう(2008/05/28) ダンダラテントウは、我が家に居るナミテントウ、ムーアシロホシテントウ、ヒメカメノコテントウ、或いは、我が家では見られないナナホシテントウ等と同じく、幼虫、成虫共にアブラムシを捕食する。しかし、クサカゲロウやヒラタアブ類の幼虫とは違って、テントウムシにより食べるアブラムシの種類がかなり限定されている様である(なお、ムーアシロホシテントウは、「シロホシテントウ」と付くのでシロホシテントウの所属するカビクイテントウ族と間違えて、白渋菌(うどん粉病菌)を食べる、としているサイトがかなりあるが、ムーアシロホシテントウはテントウムシ族のシロトホシテントウ属に属し、アブラムシを食べる)。ダンダラテントウの顔.口から出ている2本の黒っぽい棒はアブラムシの脚であろう(2008/05/28) これらのアブラムシを食べるテントウムシの中で、一番広食性なのはダンダラテントウの様に見える。今日掲載した写真はハギに居たものだが、他に、コナラ、フヨウ、その他の色々な木本、草本でアブラムシを捜して走り回っている。一方、ナミテントウはハナモモに居たアブラムシを好み、一時は1本の木に数100頭が群がって正にゴマンと居たアブラムシを全滅させた。このテントウムシもコナラやクリ等、かなり多くの木本植物に付くアブラムシを食べる様だが、ハギやフヨウに付くアブラムシには無関心に見える。 ハギに付くアブラムシ(ハギオナガヒゲナガアブラムシ)を最も好むのは、この中ではヒメカメノコテントウである。このテントウムシが来ると、双方の数のバランスにも由るが、数日でハギのアブラムシは全滅する。コナラにも来ていることがあるが、その他の木や草で見た記憶はない。また、ムーアシロホシテントウは、コナラに居るものしか見たことがない。この倍率では分かり難いが、ダンダラテントウの触角は先が尖っている(2008/05/28) ナナホシテントウは我が家には居ないが、少し奥の草地には沢山居る。何故我が家にやって来ないのか疑問であったが、この春観察したところに拠ると、草地のヒメジオン、ハルジオン等にはナナホシテントウの幼虫、蛹、成虫が無数と言っても良いほど居るのに対し、その10m奥の木が茂っている所にあるケヤキの樹に居るのは全てナミテントウで、ナナホシテントウは全く見られなかった。その他の樹を調べても、居るのは全てナミテントウだけであった。 どうやら、ナナホシテントウはキク科その他の草本に付く特定のアブラムシを食べ、木本植物のアブラムシは食べないらしい。逆にナミテントウは木本植物に付く特定のアブラムシを食べ、草本植物に付くアブラムシは食べない様である。 我が家の庭には、アブラムシが沢山付く草本は一つも無い。これが、我が家にナナホシテントウの居ない理由と思われる。葉裏からヒョッコリ顔を見せたダンダラテントウ(2008/05/28) 世間では、テントウムシはアブラムシであれば何でも食べるかの如く思われているらしい。しかし、テントウムシとアブラムシの間には、種による捕食選択性があることは明らかである。アブラムシを退治して貰おうと、アブラムシの集っている所にテントウムシを連れてきても、相性?が悪ければ、何の役にも立たないのである。

2008.07.08

閲覧総数 14687

-

6

クロヒラタアブ(幼虫、蛹、成虫:その2)

毎日同じ作業の連続で少し疲れた。其処で、今日は気分転換にWeblogを書くことにした。 冬の間にホソヒラタアブやクロヒラタアブの食事用と思ってノースポールを3株植えて置いた。これが4月頃から勢力を増しスザマジイ密度で咲いていたのだが、ある日、どうも1株分と言うか、1/3位の花が萎れ始めた。メガネを掛けて良く見てみると、何と、茎にアブラムシがビッシリ!! これは困ったことだと思っていたら、数日後、体長7mm位のクロヒラタアブ(Betasyrphus serarius:ハナアブ科Syrphidaeヒラタアブ亜科Syrphinae)の幼虫が数頭、花の上で日向ぼっこ?しているのを見つけた。やはり、アブラムシが発生すると、ヒラタアブの幼虫も出現することになっているらしい。ノースポールの花の上で日向ぼっこ?するクロヒラタアブの幼虫黒と白の矢印の先に全部で5頭見える(写真クリックで拡大表示)(2011/04/27) 2日後、またクロヒラタアブの幼虫が花の上で日向ぼっこをしていた(上の写真)。成虫は日向ぼっこが大好きだが、幼虫も日向ぼっこが好きなのか? 或いは、日に当たらないとヴィタミンDが不足するのかも知れない。 上の写真で、黒と白の矢印で示した先に、クロヒラタアブの幼虫が居る。全部で5頭だが、勿論、見えないところにもまだ居る。最初の写真で、右下側端から2番目の個体90度回転しているので御注意(写真クリックで拡大表示)(2011/04/27)最初の写真で右下端の個体を横から見たもの.花粉まみれである或いは、幼虫も花粉を食べるのだろうか?(写真クリックで拡大表示)(2011/04/27) しかし、2日前は7mm程度だったのが、2日で10~12mmに成長している。蛹化直前と云う感じ。 実際、既に蛹になったものも見つかった(次の次の写真)。花の下で2頭の幼虫が仲良く?並んでいた(写真クリックで拡大表示)(2011/04/27) 花の下で、2頭が仲良く?している場面も見つけた(上)。クロヒラタアブの幼虫は共食いをすることもあるので、こんな光景は珍しいのではないだろうか。因みに、細長い方が頭なので、上の写真では互いに「顔」を向け合っていることになる。 これまでの経験によると、蛹になってから確保したヒラタアブ類の羽化率はかなり低い。50%を越えたことはないと思う。コバチ類が「無数」に出て来るか、その儘干からびてしまうことが多い。ヒラタアブ類は蛹になってからコバチ類に寄生される、と何処かで読んだ。其処で、もう蛹化も近いし、見つけた個体(幼虫7頭に蛹1個)は全部飼育することにした。既に蛹になっている個体もあった(写真クリックで拡大表示)(2011/04/27) ところで、餌となるアブラムシは・・・と見ると、もう殆ど居ない。下の写真は、辛うじて残っているアブラムシを見つけ出して撮ったもの。背景になっている茎に見える白っぽい粒々は中身を吸われたアブラムシの殻である(一部に脱皮殻もあろう)。 アブラムシの居た茎の数は50本位で、各茎に50~100頭位のアブラムシが居たと思う。・・・と言うことは、全部で3000~4000位のアブラムシが、数日で殆ど全滅してしまったのである。 この時見つけたクロヒラタアブの幼虫と蛹は全部で8個体、他に、ホソヒラタアブの幼虫も数頭見つけた。勿論、見えないところにもかなりの数の幼虫(特に小さい個体)が居ただろうが、しかし、天敵としてのヒラタアブ幼虫の威力、スザマジイものである。ノースポールの茎に寄生しているミカンミドリアブラムシ周囲の茎にいたアブラムシは殆ど全滅している(写真クリックで拡大表示)(2011/04/27) このアブラムシ、全農教のアブラムシ図鑑で調べてみると、どうやらミカンミドリアブラムシ(Aphis citricola)らしい。体全体や脚、角状管、尾片等の色、角状管と尾片の形態、触角の長さなどが一致する。ミカンミドリアブラムシ.角状管と尾片は黒く、後腿節の先端部と脛節の基部、成虫の頭部は、角状管ほどではないが暗色(写真クリックで拡大表示)(2011/04/27) 同図鑑に拠れば、このアブラムシはミカン属、シモツケ属、リンゴ属、ボケ属、その他多くの木本植物や草本に寄生する。かつてアブラムシは寄主の違いで分類されたことが多いので、このアブラムシも、学名和名共に、沢山の名前を持っていた。 ユキヤナギアブラムシ(A. spiraecola)の名もよく知られているが、同図鑑に拠れば、これは本種のシノニム(Synonym:異名)とのこと(尚、九州大学の日本産昆虫目録を見ると、ミカンミドリアブラムシの名は見当たらず、ユキヤナギアブラムシがA. citricolaとして載っている)。確保したクロヒラタアブの幼虫と蛹全8頭総てが無事羽化した左は既に蛹になっていた個体で雄(5月4日羽化)右は幼虫から飼育したもので雌(5月7日羽化)(写真クリックで拡大表示)(2011/05/04、05/08) 幼虫7頭と蛹1個を確保したが、幸いなことに、全個体が無事に羽化した。飼育の甲斐があったと言える。クロヒラタアブはもう既に紹介済みだが(実は、幼虫も蛹も・・・)、写真の幼虫がクロヒラタアブであったことの証拠として、雄雌1頭ずつを並べて掲載することにした(酷似種にニッポンクロヒラタアブ(B. nipponensis)があるが、珍種の様だし関東では記録が無いのでその可能性は考慮していない)。 左が雄、右が雌。体長がほぼ等しくなる様に倍率を調整してある(実際の体長は、雌が約11.0mm、雄が11.5mmで殆ど違わない)。小楯板や頭部胸部は雄の方がかなり大きい。逆に言えば、雌は腹部の比率が大きい訳だが、腹には卵、或いは、その元(卵原細胞や卵母細胞)が詰まっている筈なので当然であろう。 尚、今回はクロヒラタアブの幼虫や蛹の詳細に付いては紹介しなかった。実は、昨年の暮れにその細かい構造や捕食行動をシッカリ撮影してある。しかし、余りに詳しく写真を撮り過ぎたので、どう整理するかがまだ決まっていない。その内、掲載すると思うが、何時のことになるか、自分でも良く分からない。[18日に掲載予定であったが、一部の写真が未調整であった為、19日の朝に掲載することになった。文頭の「今日」は昨日(18日)である]

2011.05.19

閲覧総数 1878

-

7

オオタバコガ(蛹と成虫)

今年は例年に較べてかなり寒いが、今朝はまた一段と寒かった。我が家の庭に於ける7時の気温は-2℃、6時頃は-3℃位であったらしい。近来にない冷え込みである。気象庁発表による今日の「東京」の最低気温は-1℃になっているが、これは都心の大手町での観測で、畑なども所々にあるこの辺り(東京都世田谷区西部)は「東京」よりもかなり寒いのである。 さて、今日はやっと今月4回目の更新、最近はすっかりサボリ癖がついていしまった。しかし、調べてみると、一昨年の12月はたった2回だからそれよりは多少マシとは言える。 今日は、これまで延々と掲載してきたオオタバコガ(Helicoverpa armigera)の蛹と成虫を紹介する。オオタバコガの蛹.上から背面、腹面、側面.頭は右黒い斑紋は腹部第2~7節までの気門(写真クリックで拡大表示)(2010/10/31) 最初の写真は、これまで紹介して来たのとは別の個体の蛹である。写真の枚数が多くなると必然的にHTMLのタグが多くなり、文字制限に引っ掛かってしまうので、3枚を合成して1枚にした。言うまでもないが、頭は右である。 一番上が背面、真ん中が腹側、下は横から見た姿。側面に見える黒い突起は気門で、腹部第2節から第7節の各節に1個ずつ合計6個見えている。幼虫では腹部第1節から第8節までの8個の気門があるのだが、蛹では腹節第1節の気門は後翅に隠れて見えない。また、第8節の気門は痕跡的で、3番目の写真に筋状の裂け目として写っている(第8節から第10節の3節は一つに癒合している)。 腹部より前方に胸部第3~1節があり、第3、2節の側方に広がるのは翅で、後翅(第3節)は前翅(第2節)に隠れて一部しか見えない。幼虫では胸部第1節に気門があるが、蛹では1節と2節の間にあり、背面と側面の写真にそれが見える。 その前方は当然頭部で、背面からは極く一部しか見えない。しかし、腹面から見ると色々とゴチャゴチャした構造があるのが分かる。オオタバコガの蛹腹面の拡大.かなりややこしい構造略号については本文を参照(Lf1は重複)(写真クリックで拡大表示)(2010/10/31) 腹面の前部を拡大してみた。略号は保育社の「原色日本蛾類幼虫図鑑」の図にあるもので、Ant:触角、Cl:頭楯、E:眼、Hs:吸管、L1:前脚、L2:中脚、L3:後脚、Lf1:前腿節、Lp:下唇鬚、Lbは説明がないが多分上唇(labrum)であろう(普通はLbrと略す、Lbiならばlabiumで下唇)。尾部の拡大.先端の1対の突起は尾突起と呼ばれる腹部第8節に裂け目状の気門が見える(写真クリックで拡大表示)(2010/10/31) また、尾端には針状の突起が1対ある。これは尾突起と呼ばれるもので、これで蛹を物体に固着させるのだそうである。 以上、Web上には蛾類蛹の外部形態に関する情報が少ない様なので、上記図鑑にある図を参考に説明を試みてみた。羽化した成虫(上の蛹とは別個体).もっと黄色かったと思うのだが胸部の毛の色など、かなり妙な色に写っている(写真クリックで拡大表示)(2010/11/24) さて、次は成虫の写真である。これは、これまで3齢を除いて2齢から6齢まで紹介して来た個体が羽化したものである。胴体が太くヤガ科(Noctuidae)らしい格好をしている。タバコガの成虫とよく似ているが、後翅外側(写真では下側)にある黒色帯が幅広く外縁にまで達しているのがオオタバコガで、タバコガではこれが外縁に完全には届かないのが普通であり、更にこの黒色帯の内側に細い筋がある。また、オオタバコガでは、前翅外縁の内側にある暗色帯(亜外縁線)の輪郭がハッキリしないことが多いが、タバコガでは明確でギザギザしている。上の成虫の蛹殻.小さな空間を作ってその中で蛹化している(写真クリックで拡大表示)(2010/11/24) 土中に潜った幼虫が何処でどの様にして蛹になったかは確認しなかった。羽化してから分かったことだが、プラスティックのコップの底に小さな空間を作り、その中で蛹になっていた。上の写真は、羽化後にその部分を剥がして撮影したものである。 コップにはさらさらした粒状の軽い土を入れてあり、その中でこの様な空間を作るのは土が崩れて少し難しいのではないかと云う気がする。終齢幼虫の記事で、食べるのを止めてから「ビチ」もしないで直ぐに土に潜ってしまったと書いたが、或いは、土中でビチをし、その水分を使って、この様な空所を作るのかも知れない。最初に示した蛹が羽化した成虫.模様が余りハッキリしないこの個体も胸部の色など記憶と違う色になっている(写真クリックで拡大表示)(2010/11/26) 上の写真は、最初に示した蛹が羽化したものである。前翅の模様が余り明確でない。オオタバコガの成虫は、幼虫に劣らず色彩の変異が大きく、斑紋が良く分からない個体も多いが、タバコガでは変異は比較的少ないとのこと。同一個体を正面から見た図.鼻面に見える一対の小さな穴のある構造は下唇鬚であろう(写真クリックで拡大表示)(2010/11/26) オオタバコガは蛹越冬であるが、かなり遅い時期まで活動し、耐寒性が強い。成虫写真の最初の個体は表に出したら直ぐに飛んで行ってしまったし、2番目の個体は、余り動かない様に冷蔵庫に入れて充分「冷やして」から写真を撮ったのだが、外気に出して数分も経たない内に翅を震わせ始め、その1分後には飛んで行ってしまった。そう云う訳で、成虫の写真は充分に撮ることが出来なかった。オオタバコガの横顔.下唇鬚は飛び出しているので焦点外(写真クリックで拡大表示)(2010/11/26) 成虫写真の最初の個体は10月23日に土に潜り、11月24日の朝には羽化していた。もう既に飛べる状態になっていたところを見ると、23日の晩に羽化したものと思われる。幼虫期は僅かに13日であったが、土中に潜ってから羽化するまでは丁度1ヶ月、31日を要したことになる。もう一方の個体も1日遅れて10月24日に土中に入り、11月25日の朝には羽化してバタ付いていたから、これも土中で同じ時間を過ごしたことになる。尚、土に潜ってから蛹になるまでの日数は不明である。 以下に、これまでのオオタバコガ成長記録の一覧を示しておく。 幼虫の齢 掲載日 撮影日 備考 2齢 2010/11/26 2010/10/12 3齢 2010/12/01 2010/10/14 他とは別個体 4齢 2010/12/11 2010/10/14 5齢 2010/12/15 2010/10/17 6齢 2011/01/17 2010/10/21

2011.01.31

閲覧総数 28019

-

8

ナミルリイロハラナガハナアブ(雄)

この秋になってから、ハラナガツチバチを4回掲載したが、今日は同じハラナガが付いても、ハチではないハナアブの1種、ナミルリイロハラナガハナアブ(Xylota amamiensis)を紹介する。少し古い写真だが、種類が分からず、暫く倉庫に入れたままになっていたのである。 このアブ、余り見た記憶がない。この辺りでは比較的稀ではないかと思われるが、遠目にはクロヒラタアブやハイジマハナアブの仲間と区別が付き難いので、気が付かなかっただけの可能性もある。体長は9mm。ナミルリイロハラナガハナアブ(雄)後腿節が太く棘がある.肩が白い翅の後端からお尻が出ている(2008/09/23) このWeblogを以前から御覧になっておられる読者の想像される通り、私が自分でこのアブがナミルリイロハラナガハナアブであると判断したのではない。自分で調べることが出来たのは、ハラナガハナアブ族(Xylotini)に属すと言うところまでであった。九大の目録に拠ると、この族には4属26種が記録されており、似たような種類が多い。これ以上進むには、「一寸のハエにも五分の大和魂」の御世話になるしかない。 投稿すると直ぐに応答があり、以前にも御世話になったハナアブの研究者である市毛氏とpakenya氏の御助力により、ルリナミイロハラナガハナアブであることが判明した。斜めから見たナミルリイロハラナガハナアブ(雄)(2008/09/23) この仲間はまだかなり混乱している様で、少し古い九大の目録とそれよりも新しい市毛氏の「ハナアブの世界」では色々と相違がある。また和名では、九大の目録では○○ナガハナアブとなっているが、市毛氏の方では○○ハラナガハナアブとなっている。これは他にナガハナアブ族(Milesiini)があり、それと区別するためにハラナガハナアブ族(Xylothini)の和名には基本的に「ハラナガハナアブ」を付けることにした為であろう。顔は大部分が白い.真横や正面からは撮る機会が無かった(2008/09/23) 種類は少し違うが「ルリイロナガハナアブ」(X.abiens)をInternetで検索してみると、半分近くが全く別のグループに属すハナアブの写真を載せている。ハラナガハナアブの仲間は、何れも後腿節が非常に太く、また、多くは肩が白い。この2つが分かっていれば、少なくとも大間違いを侵す恐れはずっと少なくなるであろう。

2008.11.21

閲覧総数 1054

-

9

キベリクビボソハムシ

先日、ハムシダマシを紹介したが、今日のは本当のハムシ、キベリクビボソハムシである。 橙色のシャツに黒いチョッキを着た風で、中々洒落た色合いの虫である。しかし、個体変異が多く、全身が橙色の個体もあるとのこと。黒い部分がないと、一寸しまらないだろう。キベリクビボソハムシ.体長6mm弱(2007/06/02) ハムシとしては非常に敏感。普通のハムシは100mmレンズで接写をする程度の接近ならば大して反応しないが、このハムシは慎重に近づかないと、一瞬の内に羽を広げて飛んでいってしまう。しかし、ハエやハチの様に遠くには飛ばず近くに止まるので、何とか写真を撮ることが出来た。お座りしているキベリクビボソハムシ(2007/06/02) このハムシ、上の写真の様に「お座り」をしていることが多い。先日のゾウムシではないが、やはり何となく動物を連想させる。 真っ正面から見ると、犬が吠えている感じ。但し、先のゾウムシとは違って、仔犬が一応吠えてはいるが、実のところ遊んで欲しくて興味津々と言うところか。真っ正面から見たキベリクビボソハムシ.仔犬が吠えている様(2007/06/02) 下の写真では、馬が草を食べている風にも見える。角があるから、馬よりもアフリカの羚羊類と言うべきか。葉っぱを囓っている風に見えるが、食草ではない(2007/06/02) このキベリクビボソハムシ、幼虫、成虫共にヤマノイモの葉を食すとのこと。こちとらは、それとは知らず、庭のヤマノイモを片っ端から引っこ抜いてしまった。 ハムシ君、沢山あった筈の御飯が急に消え失せてしまって、屹度戸惑ったに違いない。

2007.06.24

閲覧総数 848

-

10

ウスモンミドリカスミカメ?の若齢幼虫

昨年の秋、余りに虫がやって来ないので、虫集め用に花を何種類か買った。その中に「ブラキカム・マウブディライト」と称するオーストラリア原産のキク科の花がある(学名はBrachyscome angustifolia)。花径は15mm前後で、小さく華奢な花である。虫が沢山集まるシオン類に少し似ているので買ってみたのだが、これが全然ダメ、まるで「集虫力」が無い。これまでに、ヒラタアブ類が2回ばかり留まったのを見かけただけである。 まァ、それでも捨てるのも勿体ないので、そのまま放置しておいたところ、ある日、その花に妙な「修飾」が付いているのを見つけた。マクロレンズで覗いてみると、何てことは無い、成長不良の舌状花の花弁であったのだが、その横に極く小さなカスミカメムシの幼虫がいるのに気が付いた。体長1.5mm、殆どゴミの様なものである。Brachyscome angustifoliaの花の上に居たカスミカメムシの若齢幼虫(写真クリックで拡大表示)(2010/12/20) この辺り(東京都世田谷区西部)でキク科の花にこう云う感じで留まっているカスミカメは、菊の害虫としてよく知られているウスモンミドリカスミカメ(Taylorilygus apicalis)である。かつて町内の別の場所で、同じ様に菊の花に集っている同種の終齢幼虫を撮影したことがあるのだが(未掲載)、その雰囲気にソックリである。ウスモンミドリの若齢幼虫としてほぼ間違いないと思うが、証拠は全く無いので「?」を付けておくことにした。カスミカメムシの幼虫.ウスモンミドリカスミカメと思うが確証はない体長1.5mm.2倍のテレプラスを付けての超接写(以下同じ)(写真クリックで拡大表示)(2010/12/20) ウスモンミドリカスミカメの詳細については、写真の虫がウスモンミドリであると云う確証がないので、此処では控えることにする。 その成虫の方はずっと以前に紹介済み、・・・と思ったらまだ未掲載であった。もう一つのWeblogでは紹介しているので、成虫に興味のある読者諸氏はこちらを参照されたい。ストロボの光に驚いてウロウロするカスミカメの幼虫(写真クリックで拡大表示)(2010/12/20) この写真の幼虫、体長は僅かに1.5mm。小楯板はまだ認められないし、ウスモンミドリとすると、成虫の体長は5mm前後なので、まだ初齢か2齢位なものであろう。 そもそも、カスミカメムシ科(Miridae)の幼虫が何齢の幼虫期を経て成虫になるのか、色々調べてみたが良く分からない。多くのカメムシでは終齢は5齢だが、ノコギリカメムシでは4齢である(養賢堂:「図説 カメムシの卵と幼虫」に拠る)。 しかし、全農教の「日本原色カメムシ図鑑第2巻」に、クロツヤトビカスミカメの4齢幼虫と終齢幼虫が一緒に写っている写真があり、これを見ると、4齢と終齢との大きさの違いは余り大きくない。どうやらカスミカメも5齢で終齢になるらしい。花柄を伝って逃げ回るカスミカメの幼虫(写真クリックで拡大表示)(2010/12/20) こう云う小さいカスミカメの幼虫を目にすることは滅多にない、と云うか居ても気が付かない。特に黄緑色系の幼虫が草や一番上の写真の様な花の黄緑色をした部分に居ると保護色になってしまい、虫眼鏡で調べでもしない限り気が付くことは先ずない。 この幼虫、その後一度も見ていない。まだ同じ「ブラキカム・マウブディライト」に付いているのか、或いは、何処か別の所に行ったのか・・・。小さ過ぎて、探すのは実際上全くの不可能事である。

2011.01.22

閲覧総数 2028

-

11

ヒメアカホシテントウ

先日紹介したクリヒゲマダラアブラムシの写真を撮ったとき、栗の木の葉はまだ緑色をしていた。しかし、もう今では殆どの葉が枯れ落ち、幾ばくかの黄色い葉が乾いた枝にしがみついているだけである。 そんな栗の木を眺めていたら、そのツルツルした幹に小さなテントウムシがくっ付いているのを見付けた。 体長約4mm、黒い体の左右に小さな赤い真ん丸のホシが付いていて、胸の部分が腹部に打ち込まれた様に少し凹んでいる。ヒメアカホシテントウである。まだ陽が射さないせいか、ジッとして動かない。ヒメアカホシテントウ.胸部が凹んでいる(2007/12/04) 「ヒメ」の付かないアカホシテントウは我が家でも普通種だが、「ヒメ」が付く方はやや珍しい。早速御披露目の写真を撮ることにした。 このヒメアカホシテントウもアカホシテントウも、餌にするのはアブラムシではなく、もっと駆除の面倒なカイガラムシ。厄介な虫を食べるから、と言う訳ではないだろうが、この仲間の幼虫は何れも「怪獣」と言うべきオドロオドロしい姿をしている(アカホシテントウの幼虫は既に紹介済み)。 成虫の方も、これまでに紹介したテントウムシ類とは一寸違って、頭部も胸部も眼も真っ黒で表情が分かり難い。真っ正面から見ると、何とか言う宇宙戦争の映画に出てくる「悪い宇宙人」を連想させる。ヒメアカホシテントウの顔.眼が何処にあるかお分かりだろうか?(2007/12/04) もう虫は居ないとは思うものの、成虫越冬する虫はこれからも時々現れるだろう。この春~夏に撮った未掲載の写真はまだ出さなくても良い様である。

2007.12.15

閲覧総数 1406

-

12

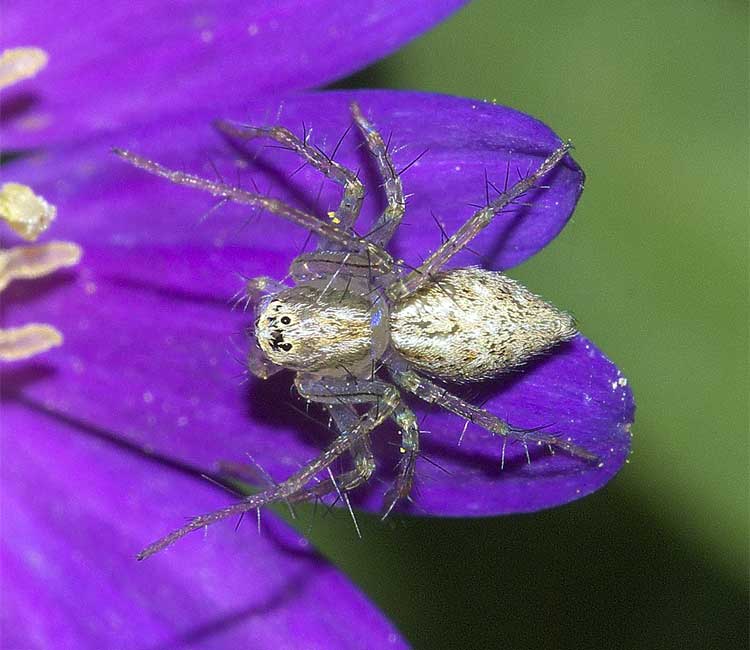

ササグモの幼体

今日は息抜き?にササグモの幼体を紹介する。 今、「北米原産シオンの1種(紫花)」が咲いている。先日紹介したクロマダラソテツシジミの様な珍品?を含めて結構色々な虫やその捕食者がやって来るが、先日、その花の上に小さなクモが居るのを見付けた。「北米原産シオンの1種(紫花)」で獲物を待つササグモの幼体体長は約3.5mmとまだ小さい(写真クリックで拡大表示)(2009/10/05) 体長は約3.5mm、ハエトリグモの1種かと思ったが、撮影画像を拡大してみると、ササグモ(Oxyopes sertatus)の幼体(若虫とも呼ぶ)であった。ササグモについては、既に成体雌雄とその求愛行動や、卵嚢を守る母グモ等を掲載したので、ついでに幼体も紹介することにした。3.5mmのチビ助でも格好は一人前(写真クリックで拡大表示)(2009/10/05) 昆虫は、生長に伴って卵、初齢~終齢幼虫(larva)、成虫の各段階を経るのが普通である。終齢は5齢が一般的。クモの場合はどうかと言うと、昆虫とはかなり異なっている。卵、幼虫(larva)、幼体(nymph)を経て成体になる。幼虫と幼体の2つの段階があるのである。正面から見ると、成体と同じ顔をしている(写真クリックで拡大表示)(2009/10/05) この幼虫の段階は、科によって大きな違いがあり、1回の脱皮で幼体になるものから4回脱皮して幼体になるものまで様々である。ササグモの場合は、卵膜の中で2段階を過ごし、表に出てから更に2段階を経て幼体になる。中々カッコイイが脚や体が半透明で如何にも幼体らしい(写真クリックで拡大表示)(2009/10/05) 幼体になった後、何回脱皮して成体になるかも、種類によって大きく異なる。環境条件にもよるが、小型のクモで4~5回、大型では10~13回、原始的で大型のトタテグモ類では20回以上脱皮し、成体になってからも更に脱皮する。ササグモは何回位脱皮して成体になるのか分からないが、中型のクモで7~8回とのことなので、まァ、その辺りであろう。 今日紹介したササグモの幼体はまだ体長約3.5mmである。成体の体長は1cm前後なので、今後更に2~3回脱皮して成体になるものと思われる。真横から見たササグモの幼体(写真クリックで拡大表示)(2009/10/05) 今日のクモの話は、実は、クモの聖典と呼ばれる吉倉眞著「クモの生物学」の丸写しである。冒頭に「息抜き」と書いたのは、丸写しは楽だからに他ならない。

2009.10.07

閲覧総数 1915

-

13

ミドリグンバイウンカ

一昨日の夕方、クチナシの葉上に羽が緑色に透き通った小さな虫が留まっているのを見付けた。翅端まで6mm位、もう薄暗くてよく見えないが、こんなに小さいクサカゲロウが居るのかと些か驚いていたら、ピンと跳ねて飛んで行ってしまった。クサカゲロウではなく、ハゴロモの類らしい。 それにしても、薄べったい虫である。葉っぱに張り付いている、と言う感じ。 クチナシの木をよく調べて見ると、他にも同じ虫が何頭か居ることが判明した。ハゴロモ類と言えば、昔はベッコウハゴロモ、スケバハゴロモ、テングスケバ等、色々居たものだが、最近ではアオバハゴロモしか見たことがない。逆に、この薄べったいハゴロモらしき虫、今まで見た記憶がない。ミドリグンバイウンカ.緑色の葉に緑色の虫なので鮮明に見えない(2007/08/17) 調べてみると、グンバイウンカ科に属すミドリグンバイウンカ(Kallitaxila sinica )と言う種類らしい。我が家ではクチナシに集っているが、色々な植物に付く虫の様である。 ところが、その後色々なサイトを見てみると、同じ虫にオヌキグンバイウンカ(Mesepora onukii)の名を冠している所が幾つかある。和名はいい加減な名称だから2つあっても構わないが、学名の属名も種名も共に異なっているのが一寸気になる。何となく、シノニム(異名:Synonym)ではなくて、どちらかが誤った写真を掲げている様な気がする。もう少し調べてみる必要がありそうだ。横から見たミドリグンバイウンカ.平べったい(2007/08/17) 調べてみた結果、この種の虫について詳しい「かめむしBBS」でミドリグンバイウンカとオヌキグンバイウンカの問題が議論されているのを見付けた。それに拠ると、其処で問題にされているこの写真の虫と同じと思われる虫は、後脚脛節の側刺の数や、翅脈の走り方から、ミドリグンバイウンカ(Kallitaxila sinica )であり、オヌキグンバイウンカの方は誤認とのこと。やはり、シノニムではなかった。 Internetの昆虫図鑑の御蔭で、今までの標本写真による図鑑では中々同定が出来なかった虫が、かなり容易に同定できる様になった(本当の意味での同定ではないが・・・)。一方で、この様な誤認が一人歩きする可能性があるのを心配していたが、やはり現実にその様なことが起こっていた、と言うことである。クワバラ、クワバラ・・・。

2007.08.19

閲覧総数 6032

-

14

ニホンミツバチ

よく我が家の庭を訪れ、大きさも手頃で姿も可愛らしいのに、まだ掲載していない虫が居る。ニホンミツバチ(Apis cerana japonica)である。 何故、掲載していないのかと言うと、落ち着きなくチョコマカと動くので焦点合わせが難しく、ついつい面倒な感じがして写真を撮らないのである。撮ろうと思えば何時でも撮れるだろうし、撮っても無駄写真の比率が高く整理に時間がかかるに決まっている・・・。 しかし、我が家にやって来る虫の大半を既に紹介してしまったのか、最近では新顔の虫が中々現れなくなって来た。其処で仕方なく、ニホンミツバチを撮ることにしたのである。セイタカアワダチソウに留まるニホンミツバチやや小さく、腹部は黒い部分が多い今日の写真は全て同一個体(写真クリックで拡大表示)(2010/10/24) ニホンミツバチは、ミツバチ科(Apidae)ミツバチ亜科(Apinae)に属し、アジアに広く分布するトウヨウミツバチ(Apis cerana)の日本亜種である。ミツバチ属(Apis)は世界に10種程度が知られており、1種を除いて東南アジアを中心に分布している(詳しい文献を持っていたのだが、探しても見付からない)。 その唯一の例外が日本にも移入されているセイヨウミツバチで、これはアフリカからヨーロッパに分布する。横から見たニホンミツバチ.後肢脛節に花粉を付けている(写真クリックで拡大表示)(2010/10/24) セイヨウミツバチは昔は良く見たのだが、最近は全く見なくなった。これは、セイヨウミツバチは養蜂家が飼うものだけで野生化していないのに対して、ニホンミツバチは在来種だから何処かの木の洞にでも巣を作って自生しているからであろう。昔は、この辺り(東京都世田谷区西部)には畑地が多く、蜜源が豊富で養蜂家の巣箱(セイヨウミツバチと思う、ニホンミツバチは逃亡=逃去し易く飼い難い)を見た記憶があるが、畑地は次第に住宅地と化し養蜂家も来なくなった。これがセイヨウミツバチを見なくなった理由と思われる。ハナバチ類は円らな眼をしていて可愛い.しかしミツバチの複眼にも毛があるとは知らなかった(写真クリックで拡大表示)(2010/10/24) ニホンミツバチは住宅地の中でも平気で巣を作る。人の出入りなど殆ど気にしない様である。都内の電環内に所在するある国の大使館にVisaを申請に行ったところ、人の出入りの多い玄関の直ぐ横に生えているスダジイの祠にニホンミツバチが巣を作っており、多数の働きバチが飛び交っていた。 我が家に飛んでくるニホンミツバチが何処から来るのか些か気になっていたのだが、電環内にある大使館の玄関近くに巣を作る位なのだから、この辺りであれば巣を作る所など幾らでもあろう。同じ様な写真だが、もう1枚(写真クリックで拡大表示)(2010/10/24) ニホンミツバチはやや小さく色が黒っぽいのに対し、セイヨウミツバチはやや大型で黄色い部分が多い。しかし、大きさは測定するか比較しなければ分からないし、黄色っぽいニホンミツバチも居れば黒っぽいセイヨウミツバチも居る。 決定的な違いは後翅のM脈(中脈)の形状である。下の写真で白い矢印が示しているのがM脈の先端で、その右側に見える太く翅端近くまで届いているのがRs脈(径分脈)である。矢印の少し上で両者が接している様に見えるが実際は横脈で繋がっており、この接続点でM脈が終わっているのがセイヨウミツバチ、下の写真の様にM脈がまだ少し続いているのがニホンミツバチである。残念ながら、最近はセイヨウミツバチを見ないので比較写真を出せないが、違いはお分かりであろう。ニホンミツバチの翅脈.右の長い大きな翅が前翅、左の小さい翅が後翅白い矢印の先端がM脈の末端で、その上のRs脈との接続点よりも少しだけ先に延びている.セイヨウミツバチではこの部分がない(写真クリックで拡大表示)(2010/10/24) 今年の秋は芋虫毛虫が結構居たので、飼育をして写真は撮ってあるのだが、前蛹化したまま蛹化しない。どうも、来春になってから蛹化し羽化するつもりらしい(この手の虫は結構多い)。羽化してからでないと種の確定に不安が残るので、今年はこれらを掲載することが出来なくなる。・・・とするとまたネタの心配をしなければならない。ニホンミツバチを掲載したのは、そんな理由からでもある。[追記1]その後、セイヨウミツバチも撮影したので、翅脈の違いを示す対照写真も添えて、此方に掲載した。[追記2]2番目の写真の解説で、後肢第1付節に花粉を付けているとしていたが、穂高氏に花粉を付ける毛があるのは後脛節であるとの御指摘を頂いた。全くその通りなので解説を訂正した。穂高氏には御指摘を感謝する。(2012/02/17)

2010.10.27

閲覧総数 4072

-

15

トクサオカチョウジガイ?

正月も7日を過ぎて、もうしめ飾りにもお引き取り願ったのだが、ネタは全然現れない。この冬は何故か毎年1~2頭は居る筈のホソヒラタアブですらも全く姿を現さない。この分だと1月の更新は無い、と云うことにもなりかねないので、非常の手段を執ることにした。 地面に直に置いている植木鉢の下に居る連中である。余り可愛い生き物は居ない。多足類(ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ)やダンゴムシ、或いは、もっと不気味なコウガイビル・・・、何れも新年早々のネタとしては相応しくない。其処で、今日はその中でも比較的マトモなカタツムリの1種を紹介することにした。植木鉢の下に居るトクサオカチョウジガイ(写真クリックで拡大表示)(2010/01/08) 縦長の筆状のカタツムリで、殻高は1cm前後、小さな陸生貝類である。実は、始めはキセルガイの1種だと思っていたのだが、調べてみると、キセルガイは左巻きで殻口に上板と下板と云う2つの突起が有るのに対し、この貝は多くのカタツムリと同じ右巻きで殻口は平滑である。 縦長で右巻きの陸生貝類には、キセルガイモドキやオカチョウジガイその他のグループがある。保育社の「原色日本陸産貝類図鑑」の図版を見てみると、どうやらオカチョウジガイの仲間(オカクチキレガイ科)らしい。図鑑には同科に属す3属7種が載っている。 因みに、キセルガイ科はこれよりずっと大きな科で、日本には200種近くが棲息するとのこと。最初の写真左端の個体を拡大(写真クリックで拡大表示)(2010/01/08) しかし、図鑑を持ってはいるものの、カタツムリ類に関しては超ド素人である。図鑑の図版は小さいし、解説も余り詳しく書かれていない。其処で、関西学院大学の「微小貝」と云うHPを参照してみた(オカクチキレガイ科は8種あり)。・・・すると、写真の貝が最もよく似ているのはトクサオカチョウジガイ(Paropeas achatinaceum、Allopeas javanicumとしているサイトもある)であった。 貝殻の形(尖り方)と質感(不透明で光沢がない)や色彩、殻表の生長線が粗いこと等がよく似ている。また、この貝は平地に多産するそうなので、その点でも一致する。我が家の庭の貝は大きさにかなりの変化があるが、恐らく生長度の違いであろう。しかし、何となく自信が持てないので「?」を着けておくことにした。 トクサオカチョウジガイは、アフリカマイマイ超科オカクチキレ(ガイ)科に属し、関東以南に分布する。外来種(移入種)だそうで、分布拡大中とのこと、要注意種かも知れない。最初の写真とは別の場所に居た(写真クリックで拡大表示)(2009/01/08) この貝、植木鉢の下の土にワンサと居るが、皆既に死んでいる。生きている貝は居ない。今年は余り多くなかったので、丁度1年前に撮った写真を下に示した。多くの貝はまだ土の中に埋もれており、その儘放置して雨に晒し、12日後に撮ったのがその次の写真である。 かなり沢山の貝殻が写っている。しかし、この間に40mm以上の雨が降っており、しかもかなり強い降雨があったので、土の上にあった貝殻の多くは流れてしまったものと思われる。昨年の1月上旬に撮った写真.16~17個の細長い貝殻が認められる丸い微小なカタツムリも左右に見える(写真クリックで拡大表示)(2009/01/08) 其処で、どの程度の密度で貝殻が存在するのかを調べてみた。植木鉢直下の約7cm四方の土を、深さ約1cm(約50cc)まで採取し、泥を洗い流して貝殻のみを取り出した。一つ前の写真の12日後に撮影、雨に洗われて土の下から合計40前後の貝殻が現れた(写真クリックで拡大表示)(2009/01/20) 何と、71個もあった(下の写真)。1リットル当たり、約1400個と云うことになる。印象として今年は昨年よりも数が少ないので、昨年ならばもっと沢山の貝殻が見つかったかも知れない。約50ccの土の中にいたトクサオカチョウジガイ全部で71個体、大きさにはかなりの違いがある(写真クリックで拡大表示)(2010/01/07) しかし、これらの貝殻、全部中身はない。全て死んでいる。恐らくこの貝は1年生の卵越冬で、秋に産卵した後、風の当たらない湿り気の多い植木鉢の下に移動し、其処で一生を終えるのであろう。 しかし、普段は何処で生活しているのか? 朽木や落葉等の腐植質を食べているのだろうが、暑い時期に見た記憶がない。尤も、夏には余り植木鉢の下など調べないから、気が付かないだけなのかも知れない。大きいもの(殻高約9.5mm)と小さいもの(殻高約5.0mm)を1個ずつ拡大してみた.大きさや巻数が違うのは生長度の違いか?なお、左右の写真の拡大率は同一(写真クリックで拡大表示)(2010/01/07-08) 新年早々余りパッとしない生き物の残骸を紹介した。しかし、こうも新顔が少なくなると、今後は地表や土中の生き物を探すしかない。何分にも酷いネタ不足なので、暫くこの手の生き物の紹介が続く可能性が高い。[覚書]:編集中に何回(合計5~6回)もIEが予告無く落ちた。御蔭で更新作業に1時間半もかかってしまった。システムをリセットしても同じで、どうもこの楽天ブログの編集ページにあるスクリプトに何らかのバクがあるのではないかと思われる。編集途中で「下書き保存」を4回も行って、何とか作業を完遂できた。

2010.01.09

閲覧総数 7379

-

16

チャタテムシの卵塊と初齢幼虫[ヨツモンホソチャタテ]

この頃はすっかりサボり癖が付いてしまい、気が付くと前回の更新から1ヶ月近くが経っている。まァ、ネタらしいネタが無かったのだから仕方がないが・・・。 実は、先月の25日にトベラの葉裏にチャタテムシの卵塊を見付けた。しかし、チャタテムシの卵塊の上には母虫が張った網がかかっていて余り綺麗な写真にならないし、やはり孵化した虫を撮らなければ面白くないであろう。そう思って、孵化を待っていた。 卵の内部には既に黒い筋が見えていて、孵化は間近と思ったのだが、これが中々孵化しない。昨日になって、漸く4頭が孵化したので、早速写真を撮り掲載することにした次第。トベラの葉裏で見付けたチャタテムシの卵塊卵の長径は0.50~0.55mm(写真クリックで拡大表示)(2010/02/25) チャタテムシの卵塊を我が家の庭で見付けたのはこれが始めてである。卵は全部で12個、今まで見た卵塊に較べるとかなり小さい。チャタテムシの種類により違いがあると思うが、普通葉裏に見られる卵塊は20~30位のものが多いと思う。 卵の長径は約0.50~0.55mm、卵塊の上にかかっている網の主要部が3×4mm位だから、肉眼では殆ど何だか分からない存在である。孵化したチャタテムシの初齢幼虫体長は0.75mm.卵塊の傍から離れない(写真クリックで拡大表示)(2010/03/12) 孵化した初齢幼虫は体長0.75mm、ルーペ代わりの+3度の強老眼鏡を掛けても、単なる粉と殆ど区別が付かない。それでも何やら動いているので、漸く虫だと分かる程度。ストロボの光を浴びて、右往左往していたが、卵塊から遠く離れることはなかった。チャタテムシの幼虫は可愛い.如何にも赤ちゃんと云う感じ(ピクセル等倍、拡大不可)(2010/03/12) このチャタテムシの種類は当然分からない[羽化するまで観察しヨツモンホソチャタテ(Graphopsocus cruciatus)であることが判明した]。我が家でチャタテムシを見たのは、月桂樹の葉裏に集団で居たのと、空中を浮遊していたものの2回だけで、何方もウスイロチャタテ科に属すと思われる。しかし、この科の虫は何れも小さく、成虫の体長は1.3~2.2mm(「富田・芳賀:日本産チャタテムシ目の目録と検索表」に拠る)だから、初齢幼虫が0.75mmと云うのは幾ら何でも大き過ぎる。 葉裏に産卵してあるのだから、成虫が葉裏で生活するホソチャタテ科かケチャタテ科の可能性が高いと思う。しかし、確証は全く無い。奇跡的に運が良ければ、このまま成長を観察出来るかも知れないが、全部無事孵化したとして12頭、トベラの木全体に分散してしまえば、先ず見付からないだろう(ホソチャタテ科やケチャタテ科の虫は集団を作らず単独で生活する)[ホソチャタテ科(Stenopsocidae)であった]。寂しいのでもう1枚出すが、実は後ピン写真(ピクセル等倍、拡大不可)(2010/03/12) 尚、ホソチャタテ科、ケチャタテ科の虫や、チャタテムシの卵塊、或いは、母虫が網を張っているところ等を御覧になりたい方は、こちらをどうぞ。 今日の気温は20℃を超え、昼過ぎには22℃近くまで上昇した。春も直ぐそこまでやって来た、と云う感じである。このまま、暖かい日が続けば良いのだが・・・。[追記]この幼虫は無事成虫にまで成長し、ホソチャタテ科(Stenopsocidae)のヨツモンホソチャタテ(Graphopsocus cruciatus)の幼虫であることが判明した。表題や本文中にある[]の中は判明後に追加訂正したものである。以下に、その後のヨツモンホソチャタテ幼虫の成長記録一覧を示しておく。 内 容 掲 載 日 撮 影 日 2齢幼虫 2010/03/23 2010/03/22 3、4齢幼虫 2010/04/19 2010/04/10 5齢幼虫 2010/04/25 2010/04/18,20 6齢幼虫 2010/04/29 2010/04/20 成 虫 2010/05/11 2010/04/20,24

2010.03.13

閲覧総数 3831

-

17

ウスイロチャタテ科の1種(Ectopsocus sp.)?

かなり以前から、庭を漂う微小な羽虫類が気になっている。一見したところでは、埃と大した差がない様な連中で、虫に興味のない方の目には映ることも無いと思われる存在である。この類の羽虫、完全な空中静止は殆どしないが、何かあるとかなりの速度で飛んで逃げるので、浮遊中は何らかの作戦行動を執っているものと思われる。飛んでいるときの直径は2~3mm、色は様々で、虫の正体としてはアブラムシの有翅虫、アザミウマ、コナジラミ、小型の蚊やハエ、微小な寄生蜂等が考えられる。しかし、全く意外な虫が浮遊している可能性もある。 以前掲載した「ショウジョウバエの1種」等もこの仲間に入る。これは完全な空中静止をするので何とか撮影できたが、その他の羽虫は、空中静止はせずに少しずつ動き、しかも此方が近づけばその分だけ遠のくので、どうしても撮影することが出来ない。そこで、飛翔中の写真は諦め、捕まえて正体だけでも確認することにした。 先ず最初に捕まえた虫が下の写真。意外にもチャタテムシの1種であった。片手で握る様にして捕まえたので、掌を閉じるときに指の関節内側で挟まれてしまい、既に御臨終であった。手で捕まえたチャタテムシ.指の関節に挟まれて御臨終(2009/07/04) 体長1.5mm、翅端まで2.3mmと相当に小さい。私の手の指は成年男子としては平均的な大きさなので、上の様な写真を載せれば、虫の小ささが実感出来るであろう。飛んでいるときの直径は2.5mm位、オボロな輪郭を持つ茶色の玉の様であった。上の部分拡大.前翅と後翅がずれており翅脈が見やすい後翅のR脈とM脈は1横脈で結合しているのが分かる(2009/07/04) 下の写真はやはり手で捕まえたチャタテムシである。最初の写真と同一種と思われる。御臨終とはなっていない様だが、触角の片側が折れている。やはり、手で捕まえるのはダメで、捕虫網を使う必要があることを実感した。 さて、このチャタテムシ、何科のチャタテムシであろうか。一見して、以前紹介した月桂樹の葉裏に居たチャタテムシとよく似ている。月桂樹の葉裏は吸汁性昆虫の排泄物等で汚れていて、翅脈相が良く分からなかったが、今回は下地や周囲が綺麗だから、翅脈がハッキリと見える。これならば、何とか科まで落ちるかも知れない。別の個体.月桂樹の葉裏にいたチャタテムシとよく似ている(2009/07/04) しかし、チャタテムシ目の検索は、何れの検索表でも先ず触角の節数から始まる。その後も顕微鏡で見なければ分からない様な微小な構造の差異が問題となるので、幾ら翅脈が良く見えていても、等倍接写程度の写真では検索表を冒頭から引くことは出来ない。 其処で便法を使うことになる。先ず、写真のチャタテムシの前翅翅脈をよ~く見て、北隆館の圖鑑に載っているチャタテムシに同じ様な翅脈相を持つ種が無いかを調べる。・・・有った。マドチャタテ科のヒメマドチャタテとウスイロチャタテ科のクリイロチャタテが同じ様な前翅翅脈を持つ。後者の解説を読むと、クリイロチャタテは後翅の径(R)脈が中(M)脈と1横脈で結合していることでヒメマドチャタテと区別出来る、とある。ヒメマドチャタテでは径脈と中脈は直接接している。 2番目の写真を見ると、写真の虫では明らかに径脈と中脈は1横脈で結合している。この違いが科の違いなのかは分からないが、どうもこの虫はウスイロチャタテ科に属すらしい(ウスイロチャタテ科は以前はマドチャタテ科に含まれていた)。横から(2009/07/04) 実は、チャタテムシに関しては「日本産チャタテムシ目の目録と検索表」と言う文献がInternetで入手出来る。珍しく日本語の文献である。しかし、残念ながらこの検索表では、最初の方で「爪の先端近くに歯を持つ」と言う顕微鏡的な特徴の有無により、マドチャタテ科の属す系列とウスイロチャタテ科の属す系列の2つに分かれてしまうので、この両者を直接比較することが出来ない。 そこで外国のサイトでチャタテムシ目の写真を調べてみる。・・・すると、写真のチャタテムシに翅脈相や外観が似ているのはやはりウスイロチャタテ科以外にはない。かなりいい加減だが、以下は、写真のチャタテムシはウスイロチャタテ科に属す、と言うことで話を進める。前から.やはり漫画的な顔(2009/07/04) 前述のチャタテムシの文献を見ると、ウスイロチャタテ科にはEctopsocopsis属とEctopsocus属の2属しかない。しかも前者はクリイロチャタテ(E. cryptomeriae)1種だけである。この種は翅が赤紫色で、明らかに写真のチャタテムシとは異なる。従って、写真の虫はEctopsocus属に所属すると考えられる。そこで、次は検索表内のEctopsocus属を辿ることと相成る。しかし、此処でもやはり顕微鏡的な特徴の有無が問題となり、此処に載せた写真からの判断は困難である。 外国のサイトを見る限りEctopsocus briggsiと言うのが非常によく似ている。殆ど瓜二つと言う感じがする。東京都本土部昆虫目録を見てみると、この種は皇居で記録があるから、この辺りに居てもおかしくはない。しかし、外見が似ているからと言うだけで種を決めるのは些か無謀に過ぎる。Ectopsocus属は、九大の目録では4種だが、先の文献(此方の方が新しい)には未記載種を含めて8種が載っている。外見のソックリな種が他に居てもおかしくはないのである。 そこで此処では、Ectopsocus属の1種とした。本当は、ウスイロチャタテ科と言うのも余り確証が無いのだが・・・。オマケにもう1枚、斜めから(2009/07/04) それにしても、チャタテムシが空中を浮遊するとは知らなかった。「庭を漂う微小な羽虫」、これは思ったよりも面白そうである。

2009.07.14

閲覧総数 5574

-

18

クサギカメムシの幼虫(2齢)

7月の末にクサギカメムシの初齢幼虫を掲載したが、今日は2齢幼虫を紹介しよう。 勿論、7月に掲載した初齢幼虫が2齢になったのではない。あの初齢幼虫が孵化したのは多分7月18日、クサギカメムシの孵化から成虫に至るまでの平均日数は夏では40日位だから、もうとっくに成虫になっている。クサギカメムシの2齢幼虫.体長約3mm(2008/09/05) 初齢幼虫は橙色と黒の派手な出立ちであった。変わって2齢以降は白斑と灰~黒だけの地味な配色と思っていたのだが、写真を拡大してみると背中の所々にまだ赤い部分が残っている。3齢からは各脛節の中央が白くなり少し雰囲気が変わるが、背中の赤い斑点はどうだろうか。 一昨年に掲載したクサギカメムシの記事に5齢と3齢の幼虫が載っている。それを見ると、5齢の背側は全体的にかなり赤っぽい色をしている。3齢の方は分かり難いが、別の写真(未掲載)を見てみると、やはり2齢と似た様な赤い部分がある。クサギカメムシの幼虫も思いの外オシャレな様である。触角の一部と腿節は白い.腹部背側の腹背盤の周囲が赤い(2008/09/05) ところで、読者諸氏はカメムシはどの位の期間生きるのか、御存知だろうか。 実は、カメムシ(カメムシ科)成虫の寿命は、見かけによらず?長い。この写真の2齢幼虫は、成虫になっても年内に産卵することはなく、来年の春にシッカリ栄養を摂った後、6~7月になって漸く産卵を始める。それが孵化したのが前回紹介した初齢幼虫である。カメムシの成虫はほぼ丸1年生きるのである。頭部の比率が大きい(2008/09/05) クサギカメムシは1頭がかなりの期間(2~3ヶ月)に亘って10回位産卵する。そのせいか、今、我が家の庭の中には、この2齢幼虫の他にも3齢や4齢の幼虫がウロウロしている。デュランタ・タカラズカにも居るし、先日紹介したオオクロセダカカスミカメが寄生しているツユクサや、ハリカメムシの好きなタデの生えている辺りにも居る。行き場が無くなって情けない格好(2008/09/05) この写真のカメムシ君、実は、初めから葉っぱの上に居たのではない。ネタ探しに庭を少し歩き回ってから、机に向かってキーボードを叩いていると、左足のふくらはぎの辺りがモゾモゾする。何か居るのかと思って、ズボンの裾をひっくり返してみたら、このカメムシが居たのである。カメムシの御家芸「おひけぇなすって」の練習中(2008/09/05) こう言うことは屡々ある。昨年紹介したシラヒゲハエトリも服に付いて来て書斎で一泊した後(一旦見失った)やっと見付けて庭に放した個体だし、今年はチビカマも2回位書斎でウロウロしているのを捕まえて庭に放してやった。 犬好きは犬に好かれる。虫好きも、やはり虫から好かれるのだろうか。

2008.09.08

閲覧総数 4659

-

19

ギンケハラボソコマユバチ(Meteorus pulchricornis:ハラボソコマユバチ亜科(Euphorinae))

さて、今日は昨年の暮に掲載した「Meteorus属の1種(コマユバチ科ハラボソコマユバチ亜科:繭)」の続きとして、その繭から羽化したコマユバチを紹介することにする。羽化したギンケハラボソコマユバチ(写真クリックで拡大表示)(2011/12/15) そのコマユバチを、Entomological Society of Canada<カナダ昆虫学会>のサイトにある「Hymenoptera of the World<世界の膜翅目>」と、Maeto Kaoru(前藤 薫)氏の「Systematic Studies on the Tribe Meteorini (Hymenoptera, Braconidae ) I~VII<Meteorini族の分類学的研究(膜翅目、コマユバチ科)>」を使って科から検索した結果、コマユバチ科(Braconidae)ハラボソコマユバチ亜科(Euphorinae)に属すギンケハラボソコマユバチ(Meteorus pulchricornis)であることが判明した。 しかし、科から種までの検索は、かなりややこしく、また、証拠写真も多数を必要とする。其処で、今日は蜂の生体写真のみを載せ、種の検索については別の機会に譲ることにした。冷蔵庫から出した直後のギンケハラボソコマユバチ一見死んでいる様に見えるが、直ぐに起き上がる(写真クリックで拡大表示)(2011/12/16) 羽化したのは、前回の繭の写真を撮ってから9日後の12月14日、体長約4.5mm(産卵管鞘を含まない)の繊細なコマユバチであった。 こうゆう小さな虫は、以前紹介した「アブラバチの1種(その2)」の様に、カーテンに留まらせて撮ることも出来るが、虫が小さいので、カーテン地の網目が何とも目障りになる。其処で、管瓶に入れて冷蔵庫に放り込み、よ~く冷やして動けなくし、室温に戻して常態に回復する時を狙って撮影した。横から見たギンケハラボソコマユバチ繊細な姿と長い触角が魅力的(写真クリックで拡大表示)(2011/12/16) 2番目の腹側から撮った写真は、冷蔵庫から出した直後で、殆ど死んでいる様に見える。しかし、20秒ほど(測定はしていない、単なる印象)で起き上がってしまう。ヒラタアブ類は、もう少し時間がかかり(分単位)、飛び出す前に身繕いなどするので撮り易いが、こう云う小さい虫は、回復が非常に速い。体重は体長の3乗、表面積は2乗に比例するので、小さい虫ほど速く冷えるし、速く暖まるのである。正面から見たギンケハラボソコマユバチ複眼に毛が生えているのが見える(写真クリックで拡大表示)(2011/12/15) 起き上がっても、脚がシッカリして居る訳ではない。それでも、動かない脚を引きずる様にして(下の写真の右前肢付節)移動し始め、やがて翅を開いて飛んで行ってしまう。しかし、完全に回復してはいないので、近くに留まったりして再捕獲。 見失ったこともあるが、暫くすれば明るいカーテンの方に行くので、心配は要らない。また管瓶に入れられ、冷蔵庫行き。その後、半日以上は入れておかないと、立ち所に回復してしまい撮影する機会が殆ど無い。今日のコマユバチ成虫の撮影には、何と4日もかかったのである。脚がチャンと働かなくても動き出し、直に飛んで行ってしまう(写真クリックで拡大表示)(2011/12/18) こうゆう小さなコマユバチには見ていて綺麗だなと思う種類が多い。幼虫は内部捕食寄生性だから、まァ、生態はオドロオドロしいとも言えるが、最後は綺麗な成虫に成長する。別に色彩に富んでいる訳ではない。しかし、体全体と言うか、姿が美しい。横からの写真をもう1枚(写真クリックで拡大表示)(2011/12/16) 前掲の前籐氏の論文に拠れば、このギンケハラボソコマユバチは日本で最普通種の一つとのこと。東京都本土部昆虫目録にもチャンと載っている。しかし、"ギンケハラボソコマユバチ"をGoogleで画像検索しても殆どヒットしない。一方、学名で検索するとそれよりもずっと多い写真が出て来る。本種は、日本全国、欧州、土耳古の他、世界の様々な地域に分布するらしい。 和名での検索がヒットしないのは、写真を撮っても種類が分からないのでお蔵入り、或いは、「コマユバチの1種」としてしか掲載されていないからだと思われる。現に、昨年もう一つのWeblogで紹介した「お知らせ+コマユバチ科の1種(Braconidae gen. sp.)」は、写真の解像度が低いので検索は出来ないが、本種に非常に良く似ている(但し、縁紋や後腿節先端の色は多少異なる)。蜂が脱出した繭(脱殻)。カパッと蓋が開いた感じ(写真クリックで拡大表示)(2011/12/14) また、前掲論文に拠れば、本種はコブガ科、ヒトリガ科、ドクガ科、シャクガ科、ヤガ科、カレハガ科、アゲハチョウ科、シジミチョウ科、タテハチョウ科等の幼虫に寄生することが報告されており、広く鱗翅目の幼虫一般に寄生することが出来ると考えられている。 その為、世界的に鱗翅目害虫の駆除に天敵としての利用が研究されており、また、本種が産しない国では、外国からの導入も検討されている様である(既に米国に導入されている)。我国でも、本種が最近被害の多いオオタバコガの有力な土着天敵の一つであることから、飼育の容易なハスモンヨトウを使って増殖させ、オオタバコガの駆除に利用しようと云う研究がある(農業・食品産業技術総合研究機構-平成10年度四国農業研究成果情報)。

2012.01.15

閲覧総数 6322

-

20

エゾギクキンウワバ(蛹と成虫)

今日は前々回(エゾギクキンウワバの幼虫(終齢))に引き続き、エゾギクキンウワバ(Ctenoplusia albostriata:ヤガ科キンウワバ亜科)のその後を紹介する。 先ずは繭の写真から。エゾギクキンウワバの繭.中の前蛹は黒化して死んでいる(写真クリックで拡大表示)(2009/11/05) 前編にも書いた様に、最初に蛹化した個体は蛹化せずに前蛹の状態で黒化して死んでしまった。飼育した残りの2頭の内、1頭は紙と葉の間に繭を作ったので繭の写真としては適切とは言い難く、また、残りの1頭は飼育箱の本体と蓋の間に繭を紡いだので繭を壊さないと蓋が空けられない。仕方なく、此処では蛹化せずに死んだ一番最初の繭の写真を出すことにした。中に見える黒いものは死んだ前蛹である。蛹は下に示す様に全体真っ黒ではない。エゾギクキンウワバの蛹.蛹化直後は黄緑色をしているが写真の蛹は羽化の前日で褐色になっている上は背側から見たもの、下は横から(蛹の左右が入れ替わっている)(写真クリックで拡大表示)(2009/11/26) 上の写真は、前編で紹介した蛹化直前の太った幼虫が蛹化したものである。羽化の前日で茶色を帯びているが、蛹化直後は綺麗な黄緑色をしていた。黒い部分の拡がりには、個体による変異がかなりある。上の蛹が羽化した.体長は15mm程度、かなり小さい蛾である(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) この蛹から羽化したのが上の個体、体長15mm程度(開張約30mm)のかなり小さい蛾である。前翅の中程に白条があり、側縁(写真では後縁)は波打っている。エゾギクキンウワバの典型的な形と言える。写真の白条の下には、瓢箪池を上空から眺めた様な紋があるのだが、この写真では些か不明瞭である。別個体.前翅中程の白条が黒条になっている.飼育箱の中で暴れて鱗粉がかなり剥がれてしまっている(写真クリックで拡大表示)(2009/11/20) 中には上の個体の様に、白条が黒条になっているものもある。これは最初に羽化した個体で、夜中に飼育箱の中で暴れたらしく、既にかなり鱗粉が剥がれてしまっている。「黒条」の右下に「瓢箪池を上空から眺めた様な紋」が見える。 この個体では眼の色がかなり黒いが、先の個体では薄い茶色をしていた。Web上にあるエゾギクキンウワバの写真を色々見てみたが、前翅に黒条の持つ個体は眼が黒く、白条を持つものでは眼が薄茶色、と云う関連は認められなかった。翅を拡げたエゾギクキンウワバ(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) 昼行性の蝶は朝に羽化するのが普通の様だが、夜行性の蛾は午後になってから羽化するものらしい。まだ明るい内はジッとしており、暗くなって来ると夜空に飛び出す。 上の写真はまだ明るい内に無理矢理三つ葉の葉の上に載せて写真を撮ったものである。少しいやがって翅を拡げている。こう云う翅の状態は蛾にとって気持ちが良くないらしくこの後直ぐに飛び出したが、近くに留まったのでまた元に戻して撮ったのが下の写真。エゾギクキンウワバの留まり方.右が一番自然な状態らしい(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) 左の状態から次第に翅を寄せて右の様に変化した。この右の形が一番自然な状態らしい。このままずっと暗くなるまでジッとしていたが、既に暗くなった6時頃見に行くともう居なかった。正面から見たエゾギクキンウワバ(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) 正面から見ると上の写真の如し。キンウワバ亜科の蛾は、胸背に長い毛の束を持つのが特徴である。斜めから見たエゾギクキンウワバ(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) 斜めから見た写真も載せておく。胸背と腹部に長い毛の固まりがある.色々な形をした鱗粉や毛が見える(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) キンウワバ亜科の蛾の胸背には長い毛の束がある、と書いたが、腹部にもかなり長い毛の集まりが2つある。それらの部分を拡大したのが上の写真。 写真左上に1本、胸背から抜けかかった毛が見える。先端は普通の鱗粉の様な形をしており、それに長い毛が柄として付いている。これを見ると鱗粉は毛の変形と云うことが良く分かる。ストロボの反射で光るエゾギクキンウワバの鱗粉(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) ついでにもう少し後の方も拡大してみた。ストロボの反射で鱗粉が光っているのだが、何か師走の町の飾りのようにも見える。蛾の生態写真としての意味は余りないが、一寸面白いと思ったので、オマケとして載せておくことにした。

2009.12.01

閲覧総数 2773

-

21

シマバエ科(Homoneura sp.?)

今日は、「出し惜しみ」をしていた虫の写真を出すことにする。シマバエ科のHomoneura属の1種と思われるハエである。11月の中頃に我が家の庭に2日余り逗留していた。 肉眼的には殆ど真っ赤に見えたが、写真にしてみると少し茶色を帯びている。尤も、赤~褐色~緑間の色調変化は、モニターの色調整で微妙に違って見えるので、読者諸氏のモニターでどの様な色に映っているかは知り得ない(尚、ここに掲載している写真は最大限圧縮してあるので、原画よりも彩度がやや低下し、緑が少し赤味を帯びる。また、このWeblogの設定では写真の周囲を薄い緑色にしているので、補色の関係で更に赤っぽく見える)。シマバエ科のHomoneura属の1種?(2008/11/16) 一見したところ、以前掲載した「ショウジョウバエ属の1種」と似ている。しかし、当然のことながら、種々の点でショウジョウバエとは異なる。先ず、大きさがまるで違う。このシマバエ科のハエは体長約4.5mm、翅端まで6mmだが、ショウジョウバエの方はずっと小さく体長約2.5mm、約1/2である。ハエと言うのは面白い虫で、体長が10倍近く違っても体の形は殆ど変わらないことが屡々ある。この程度に剛毛がハッキリ見えると検索が出来る(2008/11/15) 決定的に違うのが、頭部や胸部に生えている剛毛の配置である。これが非常に重要で、双翅目の科の検索は、主にこの剛毛配列と翅脈の走り方を参照して行われる。 このハエの様に翅を重ねて留まる種類の場合、翅の先端近くの翅脈は見えても、検索で重要となる基部に近い部分の翅脈は殆ど見えない。それ故、私の様な写真しか撮らない者は、剛毛の配置を中心に科の検索を行うことになる。頭部の諸剛毛の有無を始め、前腿節下面の剛毛列、脛節端の剛毛胸部側面の剛毛などによりシマバエ科と判断される(2008/11/16) しかし、毛の有無だけでは不安が残る。そこで、このハエの場合も双翅目のBBS「一寸のハエにも五分の大和魂」に御伺いを立ててみた。やはり、翅脈が問題となった。しかし、アノニモミイア氏が助け船を出して下さり、学術論文ではないので、シマバエ科のハエとすることと相成った。 Homoneura属への検索は、(株)エコリスが載せている「日本のシマバエ科 属への検索試案」に従った。このページは、前書きに拠れば、「環境省目録発行後,日本産シマバエ科の属数は倍以上に増加した」ので作成されたそうで、Homoneura属には33種が属すと記されている。しかし、「一寸のハエにも五分の大和魂」に参加されている市毛氏のお話では、Homoneura属は既に40種以上記録されているそうで、シマバエ科の検索は現時点ではかなり困難とのこと。まァ、これも学術論文ではないとの理由で、「Homoneura属の1種?」としたのである。身繕い中.動き回らないので写真が撮り易い(2008/11/16) どうもハエの話となると、最近はこう言う無味乾燥な検索の話が主になってしまう。何とも困ったものであるが、ハエと言う虫は一寸見ただけでは全く所属の分からない虫なのである。シマバエ科にはこの写真の様なハエもいれば、まるでミバエ(例えばツマホシケブカミバエ)の様な翅に複雑な斑紋を持つHomoneura属の近縁種もいる。更にシマバエ科の未記載種Steganopsis sp.に至っては、遠目には甲虫かカスミカメムシと間違えるような外見をしている。 同属の近縁種とはまるで外観が異なるが、別科或いは別属の遠縁の種にはよく似ている、と言うことがハエの世界では屡々起こるのである。全く厄介な連中だが、容易に分からないが故に、また面白いとも言える。手を擦っているハエ(2008/11/16) 我が家は、東京都23区内のある私鉄駅前商店街から僅か150mの場所にある。庭の広さは猫の額の如し。その狭い庭にやって来る虫は、当然多くはない。大きな目立つ種類は最早紹介し尽くしてしまった感がある。 しかし、ハエ類だけはまだ掲載していない種類が沢山ある。種類が容易に分からないから敬遠しているのである。来年はそう言うややこしい連中を相手に奮闘することになるのだろうか。

2008.12.11

閲覧総数 1501

-

22

ハイジマハナアブの1種

まだ冷たい雨が降っていた頃の話である。クロヒラタアブに一見似たアブがホトトギスの葉先に留まっていた。 このアブ、普段は矢鱈に敏感で、今まで写真を撮ることが出来なかった。それが、何故か、触る程に近づいても逃げようとはしない。屹度、寒さで凍えているのであろう。ストロボの光に驚いて、葉の上でウロウロするが、飛ぶことは出来ない様であった。ハイジマハナアブの1種.背中に青白い縦筋が2本ある体長約8mm、後脚の腿節と脛節は太い(2008/05/30) このアブ、見かけは一寸クロヒラタアブに似ているのだが、行動は全く異なる。地面に掘った巣に帰るヒメハナバチの様に、草むらの下側を左右に大きくブレながら飛び回る。 留まるときは常に翅を畳んでしまうので、腹部の模様がよく見えない。横から見ると、クロヒラタの様な白黒の段々模様に見える。横から見ると、腹部は白黒の段々模様に見える(2008/05/30) 写真を見ると、背中に青白い縦筋が2本あり、後脚の腿節、脛節はやけに太い。背側から見た頭部の形もヒラタアブとは違うし、前から見ると顔の大半が複眼で占められている。一体何であろうか。 例によって「ハナアブ写真集」の御世話になる。ページを順に辿って行くと、ハイジマハナアブ(マドヒラタアブ属:Eumerus)の1種であることが判明した。腹部の模様は、横から見て推測される白黒の段々模様ではなく、白帯(青白い)は中央で切れており、しかも少し傾斜しているので、背面から見ると「八」の字を並べた様な図柄になっていた。 この属には20種近くが所属するが、よく似たものが多く、とても写真から種を判別することなど出来ない。まだ、学名の定まっていない種が幾つもあるところを見ると、まだ、研究が充分進んでいない様である。例によって、「ハイジマハナアブの1種」とするしかない。ハイジマハナアブの顔.複眼の占める面積が大きい(2008/05/30) クロヒラタアブはハナアブ科ヒラタアブ亜科ヒラタアブ族に属すが、ハイジマハナアブはハナアブ科ナミハナアブ亜科マドヒラタアブ族に属す。科は同じでも、かなり遠縁である。 幼虫の食性も全く異なり、クロヒラタアブの幼虫はアブラムシを食べる「益虫」だが、マドヒラタアブ類はタマネギなどの鱗茎を食害する「害虫」である。寒さで凍えるハイジマハナアブの1種(2008/05/30) 写真を撮った後、天気は回復し気温も上がった。暫くして、アブの方を見てみると、何処かへ飛んでいったらしく、その姿はもう見えなかった。

2008.07.25

閲覧総数 1781

-

23

オオシオカラトンボ(雌、雄)

今日は珍しく、トンボを紹介する。オオシオカラトンボ、住宅地の中にいるこの手のトンボは、シオカラトンボではなく、オオシオカラトンボのことが多いらしい。シオカラトンボは水田や湿地帯の様な開けた場所を好むので、住宅地には少ないとのこと。 実は、私はバッタと並んでトンボも苦手で良く分からない。バッタは好きになれなくて苦手なのだが、トンボは回りに殆ど居ないので知る機会がないのである。オオシオカラトンボの雌.オオムギワラトンボとは呼ばない余命幾ばくも無いらしく最早飛ぶことが出来ない(2008/06/15) このオオシオカラトンボの雌(オオムギワラトンボとは呼ばないらしい)も、始めはムギワラトンボ(シオカラトンボの雌)だと思っていた。しかし、掲載前に一応調べてみたら、どうも斑紋の出方が違う。色々なサイトの写真と比較すると、オオシオカラトンボの方がずっとよく似ている。 其処で、図鑑にあるオオシオカラトンボの記載を読んでみると、翅の基部が黒い、とある。このトンボ、少し分かり難いが、チャンと基部に暗色の部分がある。オオシオカラトンボの雌であった。シオカラトンボと異なり翅の基部が黒い(2008/06/15) この個体、先日のアカボシゴマダラと同じく、寿命が幾ばくも無い様で、まるで力がない。物に掴まることは辛うじて出来るが、飛ぶことは最早出来ない。死ぬ前に写真を撮って、その姿をこの世に残してやることにした。トンボの頭部を裏から見る.殆ど空洞である(2008/06/15) トンボの頭と言うのは、後ろから見ると奇妙な構造をしている。複眼は脊椎動物の眼の様に頭部に埋まっているのではなく、まるでヘルメットの様なもので内側は極く薄い。トンボの頭部は、複眼の薄板で被われている様なものである。頭部を解体して調べてみたい誘惑にかられるが、虫を殺すことは若い頃に散々やったので、今はもうしないことにしている。トンボの顔.複眼の個眼が整然と並んでいる(2008/06/15) 眼自体も変な代物である。トンボの複眼をよく見ると、上と下の2つの部分に分かれている。上は個眼が大きく、下側は小さい。このオオシオカラトンボの場合は、大きさが違うだけで複眼全体としては滑らかな丸い輪郭をしているが、アキアカネなどでは個眼の大きい上側の部分は下側より少し盛り上がっており、輪郭は歪になっている。 一体この眼でどんな風に見えているのか、複眼を見る度にそう思うが、これは容易に分かることではない。100年経っても屹度分からないであろう。右側を部分拡大.複眼の上部と下部で個眼の大きさが違う(2008/06/15) この正に死なんとするオオシオカラトンボを撮影しているとき、同じオオシオカラトンボの雄がやって来て日本シャクナゲの上に留まった。こちらの方はまだ元気で、少し遠くで1枚撮った後すぐに逃げられてしまった。 しかし、これで雌雄揃った訳で、掲載する方としては大変好都合であった。オオシオカラトンボの雄.翅(特に後翅)の付け根が黒いのがよく分かる(2008/06/15) 我が家の庭にやって来るトンボと言えば、他にアキアカネとコシアキトンボがいるだけである。先日、久しぶりにオニヤンマと思しき大型のトンボを見かけたが、上空を通過するだけで下りては来なかった。オニヤンマが飛び回るには、我が家の庭は狭過ぎるのである。

2008.07.22

閲覧総数 13457

-

24

ワタアブラムシ(成虫:有翅形、無翅形、幼虫)

今日はまた人気のないアブラムシを紹介する。ワタアブラムシ、極めて広食性で、しかも世界中に分布する、農業・園芸の害虫として最も悪名の高いアブラムシの一つである。我が家では毎年、春~初夏と秋の2回、フヨウの葉裏に発生する。昔、ムクゲの木があった頃は、その新梢が真っ黒になる位に集っていて、これが原因でムクゲという植物が嫌いになった程である。フヨウの葉裏に集るワタアブラムシの幼虫一昨日撮った写真(2008/11/13) 今、丁度ワタムシ(雪虫)の季節である。しかし、このワタアブラムシの名前は、寄生植物である植物のワタ(アオイ科ワタ属)から付けられたのであって、体に綿状の衣を纏うワタムシ(主にタマワタムシ亜科の有翅形)とは全く無関係である。 なお、以前紹介したエノキワタアブラムシは、ワタムシ同様、有翅形が綿状の衣を纏うので「ワタ」の名が付いているが、これはタマワタムシ亜科ではなく、マダラアブラムシ亜科に属し、寄主転換も行わない。アブラムシの名前も結構紛らわしい。無翅胎生雌の終齢幼虫(右)と成虫(左).角状管から、前者は黄色後者は黒っぽい液体を出している.体長は何れも1.5mm前後7月にテレプラスを使って撮った超接写写真(以下2枚も同じ)(2008/07/01) ワタアブラムシは、アブラムシ科アブラムシ亜科に属し、図鑑に拠れば、温帯では完全生活環(春~秋は単為生殖で増殖し、晩秋に有性世代が出て交尾、産卵する)を持つアブラムシとして代表的な存在だそうである。ワタやムクゲなどに冬寄生(晩秋~初夏)し、夏(真夏~秋)は多岐に亘る植物(主に草本)に寄生する。図鑑に拠れば、暖かい地方では、有性世代を生じないで、単性世代のまま越冬する(これを不完全生活環と言う)個体群もあるとのこと。終齢幼虫の拡大(2008/07/01) このアブラムシ、体色の変化が著しい。我が家に居る無翅成虫は黒と緑の斑だが、図鑑を見ると、黄、橙黄、緑、濃緑、殆ど黒などの個体もある。また、幼虫は別の色をしており、我が家に居る終齢幼虫は暗青灰色に白い粉を吹いた様な色をしている。無翅胎生雌成虫.角状管から出ているのは警戒フェロモンか?(2008/07/01) 多くのアブラムシでは寄生する植物が決まっている。しかし、このワタアブラムシは実に多くの植物(作物ならば、ワタ、タバコ、キウリ、カボチャ、サトイモ、ジャガイモ、ナス、ミツバ・・・、図鑑に小さい字で約2/3ページ分載っている)に寄生する。しかも、その色が様々なので、かつては別々の種類と見なされ、個々に固有の名前が付けられていた。シノニム(synonym:同じ種に付いていた別の学名)が41もあると言うからかなりのものである。 我国では、ムクゲアブラムシ、イモアブラムシ、イヌゴマアブラムシ、ビンボウカズラアブラムシその他の和名があり、それぞれに異なった学名が付いていた。このアブラムシの被害が、どれだけ広い範囲に及んでいるか御分かり頂けるであろう。因みに、北アメリカではメロンアブラムシ(melon aphid)と呼ばれているそうである。葉脈を歩く終齢幼虫(産卵雌の幼虫?)(2008/11/13) 大きさを書かなかったが、このワタアブラムシ、アブラムシとしては小さめである。無翅成虫の体長は1.5~1.7mm、有翅虫はこれより更に小さい。先日紹介したイバラヒゲナガアブラムシの1/2位である。図鑑に拠れば、春に出現するものは、これらよりもかなり大きいとのこと。それでも、アブラムシとしては小さい方に属す。 今日掲載した写真の内、2~4番目の3枚は、テレプラスを使って約2倍の倍率で撮影してある。その他は、普通の等倍接写なので、この3枚以外がやや見劣りするのはやむを得ない。 緑と黒の斑模様をしているのが無翅成虫である。角状管から何か液体が出ているのが見える。角状管はワックスやフェロモンを出す器官とされているので、警戒フェロモンを放出中なのかも知れない。くっ付いている葉っぱを散々に動かされたり、ストロボの光を浴びたりして、屹度アブラムシもビックリしているのであろう。背中にダニを付けた終齢幼虫.ダニの体長約0.13mm!!(2008/11/13) その小さいアブラムシの背中にずっと小さな黄色いものが乗っている(上の写真)。良く見てみるとダニの形をしている。此処には掲載していない隣接するコマを調べてみると、この黄色い「物体」はアブラムシの背中の上を少しずつ移動している。明らかに生き物であり、ダニであることは間違いないと思われる。 ダニの体長は約0.13mm。こんなに小さなダニは見たことがない。寄生性のダニには随分小さいのも居るものである。認識を新たにした。ワタアブラムシの有翅形.腹部に多少の模様があるが良く見えない(2008/11/13) このアブラムシ、普通はかなり密度の高い集団を形成するが、今はもう晩秋のせいか、最初の写真の通りかなり疎らである。しかも、幼虫ばかり。有翅虫を見る機会は余り多くないが、先日漸く見付けたので掲載することにしたのである。無翅虫だけだと、何となく物足りないと言うか、絵にならない。横から見た有翅形.虫が小さいのと通常の等倍接写なので画像の質が低い(2008/11/13) ワタアブラムシでは産性雌(有性生殖をする雌を産む雌)と雄の双方にそれぞれ無翅形と有翅形があることが知られている。この写真の有翅形が雄なのか、或いは、産性雌なのか、私には区別が付かない。 フヨウは冬寄生の植物である。だから、ここで産性雌が産んだ産卵雌(有性雌)と雄との間で有性生殖が行われ、産卵雌は越冬卵をこの辺りの何処かに産むはずである。と言うことは、今居る幼虫は産性雌の産んだ産卵雌(有性雌)の幼虫なのであろうか?それにしては、随分前から此処にアブラムシが付いている様な気がする。もどうも良く分からない。 そこで、もう一度フヨウを見に行った。・・・すると、何やらややこしいことになっていた。さて、何があったのかは、次回のお楽しみ。

2008.11.15

閲覧総数 17384

-

25

クサギカメムシの幼虫(初齢)

今日はクサギカメムシの初齢幼虫を紹介する。赤と黒の派手な色彩の幼虫である。クサギカメムシの成虫と幼虫(終齢と若齢)は、一昨年に紹介した様に、全体的に黒っぽい地味な色合いである。この初齢幼虫も2齢になるとそれらと同じ黒っぽい色になる。クサギカメムシの初齢幼虫.孵化直後は無色(透明)と黄色で1時間後には無色、青、黒となり、その後赤と黒になる(2008/07/19) 多くのカメムシは、孵化後卵上やその近くに集団をなして留まり、数日を過ごす。この間、餌らしい餌は摂らず、やがて脱皮して2齢になる。 飯を食わないで何をしているかと言うと、見ていてもまるで動かないので良く分からないが、文献に拠れば、卵の表面に付着している「魔法の薬」を食べたり、葉っぱの上に溜まった水を飲んだりしているそうである。上の写真の部分拡大.殆ど真ん丸.体長約1.8mm(2008/07/19) 植物から師管液を吸汁して生きる虫は、自分独りでは生きて行けず、常にある種の細菌と共生する必要がある。師管液に含まれるアミノ酸は量が少なく、また、ヴィタミン類も不足している。更に、アミノ酸を含んでいるからと言っても、必須アミノ酸をバランス良く含んでいる訳ではない。師管液だけでは、栄養不良になってしまうのである。そこで、師管液に比較的多量に含まれている糖類を摂取して必須アミノ酸やヴィタミン類等を産生する細菌と共生する必要が出て来る。アブラムシの場合は、ブフネラと言う共生菌を発生のかなり早い時期に母胎内で供給され、それを体内に飼っている。次の日.卵殻の跨っている個体は居ない卵殻に付いている洋凧の様なものは卵殻破砕器これをどう使うのかは調べても分からなかった(2008/07/20) 先の「魔法の薬」とは、親が産卵時に肛門から排泄したもので、これに子供の必要とする共生菌が含まれているのである。カメムシはアブラムシの場合とは異なり、初齢幼虫の時に親の排泄物を食べて、その中に含まれている共生菌を腸の盲嚢に送り込む。 草食性のカメムシは、師管液よりはずっと栄養価の高い種子を主に吸汁する種類が多い。種子にはアミノ酸はかなり豊富に含まれているはずだが、ヴィタミン類は足らないのかも知れない。或いは、適当な種子の無い時期に師管液や果汁を吸汁して生き延びる為の用意なのだろうか。上の写真で右側に居る個体.昨日より少し伸長し体長約2.2mm(2008/07/20) このクサギカメムシが孵化する一月半ほど前には、ガラス戸に付いていた卵塊2個からチャバネアオカメムシが孵化してきた。我が家としては珍しいことである。今年はカメムシの流行り年かもしれない。

2008.07.31

閲覧総数 17011

-

26

クサカゲロウ(成虫:羽化)

先週の月曜日の昼過ぎ、丁度東京23区西部が雷雨に見舞われていた頃、突然我がコムピュータがInternetに接続できなくなった。始めは落雷でホストがダウンしたのかと思ったが、何時まで経っても復旧しない。夜になって調べてみると、どうやら雷雨は関係なく、単に家のモデムが故障しただけらしい。 次の日の朝、新しいモデムを送付して貰う手続きを取り、その翌日にはモデムを交換することが出来た。しかし、相変わらずホストとのリンクは取れない。プロバイダーに電話すると、回線に何らかの異常が発生したものと考えられるので、回線工事をやり直すとのこと。工事には約一週間かかり、その前のモデムの交換と合わせると約10日間、Internetなしの生活を強いられることと相成った。 探してみると、我が町にもInternetの端末を置いている喫茶店が見つかった。しかし、いい年をしたオジサンがその種の場所で何やらキーボードを叩いているのも余り見られた格好ではないと思い、Weblogは臨時休業にして、工事が終了するまで大人しく待つことにした。結果的に、読者諸氏には御迷惑をかけることになったと思ふが、何卒御寛恕願ひたい。 今日の16時頃、丁度カラーキャリブレーションをしている最中に、モデムのリンク状態を示すランプが点灯しているのに気が付いた。漸く回線が復旧したらしい。カラーキャリブレーションが終了すると、様々なプログラムの自動更新が一斉に動作を開始し、こちとらが起動したプログラムは殆ど動かない状態が暫く続いた。 さて、今日は前回掲載したクサカゲロウの繭の話の続きである。 クサカゲロウの繭を飼育箱(100円ショップで買ってきた只のプラスティックの箱)に確保してから丁度1週間経った日の夕方、箱の中にクサカゲロウが羽化しているのが認められた。体長11mm、翅端まで15mm、小さなクサカゲロウである。 しかし、もう暗くなっているので、箱から出すと燈りの中に入ってしまうかも知れず、写真を撮るのは次の日の朝まで待つことにした。日中ならば、大概の虫は明るい外の方に向かって飛んでカーテンに留まるので、写真が撮り易いのである。羽化したクサカゲロウ.触角が長い(2007/07/29) 次の日、箱の中から出してやろうとすると、まるでそれを待っていたかの様に激しく羽ばたいた。クサカゲロウがこんなに力強く飛翔するとは知らなかった。 カーテンに突進し、更に彼方此方飛び回っている。余りに元気なので、御披露目の写真が撮れない。暫くそのままにして疲れるのを待つことにした。カーテンに留まるクサカゲロウ.金緑色の体が美しい(2007/07/29) 10分程すると予想道理余り羽ばたかなくなり、漸く写真を撮ることが出来る様になった。 撮影を終わってから、やはり本来繭のあった所に放すのが良いだろうと思って、ニシキハギの所まで連れて行って放してやった。 ところが、手から離れた途端、体の後の方に飛んで行ってしまって、振り向いた時には、もう何処にも見当たらなかった。予想外の、余り面白くない別れ方。クサカゲロウの成虫もアブラムシを食べる。顔は精悍(2007/07/29) さて、Internetで調べてみると、クサカゲロウ類の羽化は一寸変わっている。繭の中から成虫が出てくるのではなく、蛹が繭を食い破って表にで、それから羽化するのだそうである。繭の近くに別に蛹の脱け殻があるとのこと。 早速繭の付近を調べてみたが、蛹の脱け殻は何処にも無い様であった。しかし、良く見てみると、繭の上に何か白っぽいものがくっ付いている。クサカゲロウの繭と蛹の脱け殻.この角度だと上に乗っているのが何だか分かり難い(2007/07/29) 直接カメラを覗いているだけでは一寸分かり難いが、コムピュータに移して拡大してみると、明らかに繭の上にあるのは蛹の脱け殻である。 繭を確保した時、蛹の横に何か橙色の寄生バチの卵の様な物があった(前回の2番目の写真)が、それはもう見当たらなかった。孵化はしたが繭に穴を空けて蛹に取り付くことが出来なかったのかも知れない。上の写真の左約90度から見たもの。蛹の脚、頭、腹部が識別できる(2007/07/29) ところで、このクサカゲロウ、残念ながら何クサカゲロウかは分からない。しかし、クサカゲロウがこんなに金緑色に光るとは知らなかった。翅脈も網目状で繊細な模様を成しているが、生憎後のカーテンの網目が邪魔でよく見えない。この次クサカゲロウを見付けたら、翅だけの拡大写真を撮ってみよう。

2007.08.07

閲覧総数 1760

-

27

ハリカメムシ

今年は昨年と違って時々夕立がやって来る。御蔭で空にしてある蹲踞(つくばい)に雨水が溜まってボウフラが湧いてしまったので、その水を汲み出していたら、足許で茶色い1cm位の虫が飛んだ。良く見ると、ハリカメムシの類である。ハリカメムシ.体長9.0mm(2008/08/09) ハリカメムシはヘリカメムシ科に属し、ヒメハリカメムシやホソハリカメムシとよく似ている。しかし、ヒメハリカメムシは8mm以下と小型で、触角第1節が頭幅とほぼ同じ(短い)なので容易に区別が付く。ホソハリカメムシはハリカメムシによく似ているが、やや小さく、且つ、ハリカメムシよりも細長くて、肩の棘がより水平方向を向いている。また、ハリカメムシには触角第1節の外側に細い黒条があるが、ホソハリカメムシはこれを欠く。横から見たハリカメムシ.肩の棘が目立つ(2008/08/09) ヘリカメムシ科には、ハリカメムシ、ホソハリカメムシ、ヒメハリカメムシが所属するが、「ヘリカメムシ」と言うカメムシは居ない。また、ホソヘリカメムシ科にはホソヘリカメムシが居るが、ヒメヘリカメムシ科にはヒメヘリカメムシ」の和名を持つカメムシは居ない。アカヘリカメムシはヘリカメムシ科ではなく、ヒメヘリカメムシ科に属し、この科にはアカヒメヘリカメムシと言うのも居る・・・。 カメムシの和名は、もう少し整理が出来ないものだろうか。何時も頭がこんがらがって、図鑑で名称を一々確認しないと安心が出来ない。正面から見ると肩の棘は水平より少し上を向いている(2008/08/09) このハリカメムシ、1km程奥にある草原の方に行けばかなり普通に居るが、これまで我が家では余り見たことの無いカメムシである。実は、数日前にも一寸見かけたので、或いは、我が家が気に入って棲み着いているのかも知れない。上の写真の部分拡大.赤い単眼がよく見える(2008/08/09) ハリカメムシはイネ科やタデ科植物に寄生する。しかし、ホソハリカメムシとは異なり、大した悪者ではないらしい。我が家では、雑草として生えているタデ類の子実を吸汁している様である。雑草だから、特に吸汁されて困る様なことはなく、そのまま放って置くことにした。立派な触角がカッコイイ(2008/08/09) 今日は、他にツヤマルシラホシカメムシの幼虫とイトカメムシも見付けてしまった。やはり、今年はカメムシの当たり年の様である。追記:本稿の表題は、始め「ホソハリカメムシ」となっていたが、ハリカメムシの誤りであったので、本分を含めて訂正した。 体長9mmと小型であったのと触角第1節の外側に明確な黒条が認められなかったので、ホソハリカメムシだと早合点してしまった。ところが、今日、タデの花穂上に脱皮直後の幼虫を見付けた。写真に撮ってみたところ、これはホソハリカメムシではなくハリカメムシの幼虫であった。そこで、本稿のカメムシもハリカメムシではなかったかと思い、詳しく調べた結果、ハリカメムシとの結論に達した。 ホソハリカメムシはもう少し細長く、色が薄い。また、肩の棘は殆ど水平を向く。触角第1節外側の黒条は、此処で掲載した写真では不明瞭だが、原画を拡大して見ると、それらしきものが認められた(2008/08/13)。

2008.08.09

閲覧総数 3376

-

28

アカホシテントウの幼虫

テントウムシの成虫は、ツヤツヤで小さく丸く、チョコチョコと走って愛らしいが、幼虫の方は一寸ゴツイ。拡大して見ると、映画に出てくる怪獣を連想させる。 その中でも、このアカホシテントウの幼虫は奇怪な姿をしており、しかも集団を作るので、不当にも時に「不快昆虫」とされてしまうことがある。 テントウムシの多くは、成虫も幼虫もアブラムシを餌とする。しかし、このアカホシテントウは駆除の容易なアブラムシなどではなく、もっと手強いカイガラムシを退治してくれる、強力な園芸家の味方なのである。ウメの木に群生するアカホシテントウの終齢幼虫(2007/04/26) 写真は、もう1ヶ月以上も前に撮ったもので恐縮だが、ウメの木に群生する終齢幼虫。「気持ち悪い」などと言ってはアカホシテントウに失礼に当たる。アカホシテントウの終齢幼虫と脱皮殻.白い穴の開いた殻はタマカタカイガラムシの幼虫で、総て食べられている(2007/04/26) 上の写真で沢山写っている白い殻は、タマカタカイガラムシの幼虫で、総てアカホシテントウの幼虫に穴を空けられ食べられている。どれだけ沢山のカイガラムシを退治してくれるか、お分かりになるであろう。 左上角に辛うじて写っている赤茶色の玉は、タマカタカイガラムシの成虫。アカホシテントウはこの固い成虫でも穴を空けて食べてしまう。随分と強力な口器を持っているらしい。 中央下に2つあるクシャクシャしたのは幼虫の脱皮殻である。アカホシテントウの終齢幼虫(2007/04/26) もう一部の気の弱い?読者諸氏も少しは見慣れたものと推測し、幼虫の拡大写真を示した。正しく「怪獣」である。 映画の怪獣物は見たことがないのでよくは知らないが、怪獣にも「悪い怪獣」と「良い怪獣」があるらしい。ナナホシテントウの幼虫は、定めし良い方の怪獣の代表であろう。

2007.06.04

閲覧総数 8058

-

29

ツヤコバチの1種

昨日紹介したカタバミコナジラミ(多分)を使って、カメラとレンズの性能を試験していたら、コナジラミの幼虫に関心を示す小さなハチが居るのに気が付いた。 体長0.5mm、幅0.2mm、肉眼では殆ど何だか分からない大きさである。ツヤコバチの1種.コナジラミの幼虫に関心を示している.産卵しているのかは不明.ピクセル等倍(2007/07/31) コナジラミに寄生する寄生バチと思われるので一寸調べてみると、どうやらツヤコバチの1種らしい。「アリスタライフサイエンス株式会社」のホームページの中にある「梶田泰司:トーメン農薬ガイドNo.85/E (1997.10.1)」に拠ると、カタバミにはEncarsia japonicaと言うツヤコバチ(和名無し)が付くそうだが、これは腹部に虎のような模様があるというので、写真のツヤコバチとは明らかに異なる。やはり和名の無いEncarsia transvenaによく似ているが、この写真だけでは何とも言い難い。上と同じ個体.体長0.5mm。ピクセル等倍(2007/07/31) コナジラミ類に寄生するので著名なツヤコバチとしては、オンシツツヤコバチEncarsia formosaがある(このツヤコバチは体の前半が暗色)。このツヤコバチは、オンシツコナジラミやタバココナジラミ(シルバーリーフコナジラミ)に有効な生物農薬として、その蛹が販売されている。農業関係者ではない一般人にとって、生き物(オンシツツヤコバチ)が「農薬」と言うのは一寸違和感があるかも知れないが、現在ではこの様な天敵を利用した生物農薬が各種販売されている。 しかしながら、頭では解っていても、「有効成分:オンシツツヤコバチ」と書かれているのを見ると、やはり笑ってしまう。

2007.08.15

閲覧総数 441

-

30

キイロテントウ(幼虫、蛹、成虫:交尾)

まだ梅雨がショボショボ降っていた頃の話である。鉢植えの枝垂れ梅の葉上に黄色の下地に黒斑のあるテントウ類の幼虫が居るのを見付けた。ウメの新梢はとっくに伸び切っているので、アブラムシはもう居ないはずである。一体何を食べているのだろうか? 数日後、今度はキイロテントウの成虫が何匹か居るのに気が付いた。どうやら、件のテントウムシの幼虫はキイロテントウの幼虫の様である。キイロテントウの終齢幼虫(2007/07/20) 探してみると、基本的に上の幼虫と同じ様な模様を持つ蛹も幾つか見つかった。他にテントウムシ類は居ないのだらか、これもキイロテントウの蛹であろう。キイロテントウの蛹.(2007/07/21) キイロテントウは先日紹介したように、専らウドン粉病菌を食べる。ウメの木の葉がウドン粉病に侵されている様には見えないのだが、テントウムシの幼虫が何かを食べているのをマクロレンズで覗いてみると、細かい菌糸状のものが葉の上を覆っているのが分かる。肉眼的には特に白っぽくはなく、殆ど正常の葉のように見えるので、ウメがウドン粉病に罹っているとは気が付かなかった。ウドン粉病菌を食べるキイロテントウの終齢幼虫(2007/07/20) と言うことは、先日のキイロテントウも隣家のウドン粉病に侵されたシラカシから来たのではなく、我が家の枝垂れ梅に居たのかも知れない。ウドン粉病菌を食べるキイロテントウ(2007/07/21) キイロテントウは成虫もウドン粉病菌を食べる。幼虫と成虫では全く姿が異なるが、ウドン粉病菌を食べている時の表情には何か共通のところがある様に感じられる。雄を上に乗せたままウドン粉病菌を食べに走り回るキイロテントウ.昆虫の雄と言うのはどうも頼りない(2007/07/22) このキイロテントウ、交尾している雌雄も居て、今後もこのウメの木で繁殖するのかと思っていた。しかし、ニシキハギにいたヒメカメノコテントウと同様、先月24日の強い日差しを浴びた途端に多くが姿を消し、それから2~3日経つと一匹も居なくなってしまった。 テントウムシ類は暑いのが苦手と見える。

2007.08.08

閲覧総数 4804

-

31

ゴミグモ

最近、駐車場のスレートの彼方此方に直径3mm位の丸い物がちている。毛虫・芋虫の落とし物に違いない。上にあるのはウメの木、或いは、昨年見かけたにも拘わらず写真を取り損ねたモモスズメの幼虫かも知れない。 そこで、眼を皿の様にして探してみた。しかし、幾ら探しても芋虫の姿は見えない。代わりに見付けたのが、ゴミグモの巣。ゴミグモとその巣.巣の長さは約6.5cm中央より少し上にクモが居る(2009/06/15) ゴミグモ類は、獲物の食べ滓や、脱皮殻、巣に引っ掛かったゴミ等を巣の中心部に集める習性があり、故に塵蜘蛛と呼ばれる。コガネグモ科(Araneidae)ゴミグモ属(Cyclosa)に属す。 以前紹介したギンメッキゴミグモは体長5~6mm(雌)と小さいし、溜めたゴミの量も余り多くない。しかし、この無印ゴミグモ(Cyclosa octotuberculata)は体長12~15mmとずっと大きく、巣に付けているゴミの量も相当なもので、長さが6~7cmもある。ゴミグモの拡大.多くのクモと同じく下を向いている同属のギンメッキゴミグモは例外的に上向き下方、脚の間から光っているのは後中眼(2009/06/15) ギンメッキゴミグモは小さいが、ゴミの量は少ないし、腹部は丸く普通は銀色をしているから、何処にクモがいるかは直ぐに分かってしまう。一方、ゴミグモの方は、輪郭がゴツゴツしており、色彩も迷彩的なので、多量のゴミの中に居ると、大型であるにもか拘わらず何処にいるのか些か分かり難い。上の写真の様に拡大しても、その輪郭は背景のゴミに紛れて不明瞭な部分がある。獲物を捕らえたゴミグモ.上の写真では隠れていた頭胸部が見える鋏角の牙を獲物に突き刺している(2009/06/15) 一通り撮ったつもりで居たら、横から撮るのを忘れていたことに気が付いた。そこで、もう一度撮りに行くと、ゴミグモさん、今度は何か獲物を捕まえていた。2番目の写真では眼しか分からなかった頭胸部が現れている。少し分かり難いが、鋏角の牙を黄色い獲物に突き立てているのが見える。牙の先端付近には毒腺が開いており、其処から毒で獲物は麻痺、或いは、殺されてしまう。 クモには通常、前中眼、前側眼、後中眼、後側眼の4対の単眼がある。ハエトリグモ類(例えばメスジロハエトリ)では前中眼が双眼鏡の様に大きく発達しているが、このゴミグモ(コガネグモ科)の場合、ストロボの反射で光っているのは後中眼である。斜めから見たゴミグモ.腹部はデコボコしている(2009/06/15) 背面からでは分かり難いので、少し斜めから撮ってみた。此の方がクモ全体の姿を理解しやすいであろう。もう、獲物をシッカリ抱き込んでいる。しかし、この黄色い獲物、一体何か? 撮った写真を全部見てみたが、結局何だか分からなかった。ゴミグモの頭胸部.後中眼、前中眼が見えるその側方に前側眼と後側眼がある(2009/06/15) 頭胸部を更に拡大したのが上の写真。頭の上面に付いている後中眼の下側に、前方を向いた前中眼があるのが見える。また、その側方にも眼と思われる構造が見える。調べてみると、コガネグモ科では前側眼と後側眼は前後に相接しているとのこと。この側方にあるのが、それであろう。ゴミグモの略側面.ゴミの多くはグルグル巻きにされた獲物の滓(2009/06/15) 側面からも撮ってみた。随分背中がゴツゴツしている。また、ゴミの多くは、糸でグルグル巻きにされた獲物の滓であることも分かる。 しかしこの写真、側面と言うより側面上方から撮っている。そこで、真横から撮ろうと思い、脚立(今日の此処までの写真は脚立に乗って撮った)を動かしたら、クモさん、どうも身の危険を感知したらしく、ツーと糸を引いて下に降りてしまった。スレートの上に降りたゴミグモ.ゴミがないので見易い(2009/06/15) しかし、下は草むらでもヤブでもなく駐車場のスレート。急いで逃げるかと思いきや、ジッとしたまま動かない。予想が狂ったので、戸惑っているのだろうか。或いは、「死んだふり」をしているのかも知れない。 その間に、こちとらはゴミの上に居ないゴミグモを撮ることにした。背面からはストロボの反射で撮れないので、横と前の2方向から撮った。当たり前だが、ゴミがないのでクモの輪郭がハッキリしている。脚の間から見えるゴミグモの頭胸部.前側眼と後側眼は相接している(2009/06/15) 前方からの写真は、被写界深度が浅いので、頭胸部のみを拡大した。前中眼、後中眼は明らかだが、前側眼と後側眼は殆ど癒合して一つになってしまったかの様に見える。 クモさん、そのままジッとして動かない。しかし、何分にも駐車場なので、誰かに踏み潰される可能性が無くもない。其処で、木の葉に載せて巣に戻してやった。巣に戻ったクモさん、慌てて巣から伸びる糸を伝って木の葉の裏へ隠れてしまった。

2009.06.21

閲覧総数 2236

-

32

ヤマボウシヒゲナガアブラムシの有翅雄と無翅胎生雌

どうもネタ切れ状態が続いている。後3日で12月となるが、11月の更新はこれで漸く3回目、昨年の11月は11回、12月は10回も更新しているのに較べて著しく少ない。何分にも庭が狭いので、虫も植物も殆ど紹介し尽くした感がある。 しかし、1種類だけまだ掲載していない虫が居る。外庭に植わっているヤマボウシに付いているアブラムシである。 余り撮る気の起こらない虫である。しかし、他に未掲載の虫は見つからないし、また、幸いにも有翅虫が居たので、このアブラムシを紹介することにしよう。ヤマボウシヒゲナガアブラムシの有翅雄体長約2mm、翅端まで約5mm(写真クリックで拡大表示)(2009/11/24) 全農教の「日本原色アブラムシ図鑑」で調べてみると、ヤマボウシに寄生するアブラムシとしてはヤマボウシヒゲナガアブラムシしか載って居ない。今日紹介するアブラムシの特徴は、この図鑑の写真や記述とほぼ一致するので、どうやらこのヤマボウシヒゲナガアブラムシ(Sitobion cornifoliae or Macrosiphum cornifoliae)で間違いなさそうである。ヤマボウシの他には、クマノミズキにも寄生するとのこと。ミズキ属(Cornus)の植物に広く寄生するのかも知れないが、隣に植わっているやはりミズキ属のハナミズキには付いていない。同一個体(以下同じ).アブラムシにしてはカッコイイ(写真クリックで拡大表示)(2009/11/24) 有翅虫の体長は約2mm、翅端までは約5mmである。先日紹介した「オオアブラムシ亜科の有翅虫(雄)」は、体長約3.5mm、翅端まで約1cmだから、その1/2程度の長さである。 やはり腹部が小さく、胸部と同じ程度の大きさしかない。・・・と言うことは、これも雄の有翅虫であろう。正面から見たヤマボウシヒゲナガアブラムシの有翅雄アブラムシにしては虫相?が良い.右は同種の幼虫(写真クリックで拡大表示)(2009/11/24) ヤマボウシヒゲナガアブラムシは、アブラムシ科アブラムシ亜科(Aphidinae)ヒゲナガアブラムシ族(Macrosiphini)に属す。オオアブラムシ類の有翅虫に似て翅斑(縁紋)が大きいが、オオアブラムシ亜科とは、Rs脈(下の写真右下の丸く曲がった翅脈)の形や、M脈(写真ではRs脈のすぐ上にある翅脈)の分かれる位置が異なる。 脚は基部を除いて色が濃く、小楯板、胸背、頭部背面も濃い焦げ茶色をしている。体の下面は色が薄く、腹部は全体が少し緑を帯びた黄色である。しかし、角状管(腹部第5節側面から出ている1対の管状構造)は脚の基部に近い色合いをしている。真横から見たヤマボウシヒゲナガアブラムシの有翅雄翅斑が大きくオオアブラムシの有翅虫に似るがRs脈の形やM脈の分岐位置が異なる(写真クリックで拡大表示)(2009/11/24) ヤマボウシ葉裏の翅脈に近いところに群がっているが、その数は多くなく、ビッシリと付くことは無いらしい。しかし、木の下部にある葉は、排泄する甘露でベトベトであった。翅を拡げたヤマボウシヒゲナガアブラムシの有翅雄(写真クリックで拡大表示)(2009/11/24) 前述の図鑑には、このヤマボウシヒゲナガアブラムシの生活環に付いて何も書かれていない。寄主としてはクマノミズキとヤマボウシしか載っていないので、寄主転換する種ではないらしい。 「アブラムシの生物学」に拠ると、アブラムシ亜科に属す種の生活環には、完全生活環(秋に産雌有翅虫と有翅雄が出現し、産雌有翅虫が胎生で産んだ無翅雌が有翅雄と交尾して越冬卵を産む)の他に、年間を通して有性生殖を全く行わない不完全生活環や、この両者の混合型、中間型など様々な様式がある。中には秋に有翅雄と越冬型胎生雌が出現する生活環もあり、この場合、雄は生殖には関与しない。生まれても、何もしないで死ぬだけである。写真の雄がその様な運命にあるのか否かは、残念ながら分からない。ヤマボウシヒゲナガアブラムシの無翅胎生雌.体長約3mm体は半透明で眼が黒く、触角に紋がある(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) 無翅虫は無翅雄よりも少し大きく体長約3mm、触角を除いて非常に淡い色合いをしている。写真は既に紅葉した葉に付いている個体を撮ったものなので背景とは色が異なるし、また、コントラストを強めにして見易くしてあるが、葉が緑色の場合には背景に紛れて輪郭が非常に分かり難い。 写真を撮るときも、何処に焦点が合っているのかが良く分からない。幸い眼は黒いし、触角が縞模様なので、これらを目当てに焦点を合わせた。同一個体.横に居る若齢幼虫はこの個体が産んだ仔虫かもしれない(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) この無翅虫の特徴としては、以上のような半透明に近い体で眼が黒く、非常に長い触角に縞模様があり、腿節端(と思う)に黒斑を持つことの他に、角状管の形も重要な指標となる。その基部は太く先端部の2倍以上あり、長さは中央部の幅の約10倍で、先端1/3は少し黒ずみ(網目状の模様があるとのこと)、また、先端は縁がある(縁輪が僅かに発達する)。尾片(お尻の先)は短く、角状管の長さの約1/3である。真横から見た同一個体.葉が紅葉して吸汁が出来ないのかヘタッた感じしかし、まだ生きており少し動いていた(写真クリックで拡大表示)(2009/11/27) この無翅虫は成虫(胎生雌)と思われ、その横には、写真にも写っている様に、1~2頭の若齢幼虫が見られることが多かった。これらの幼虫は、この無翅虫が産んだ仔虫ではないだろうか。もう気温も低く運動能力が低下しており、また、既に葉が紅葉しているので、吸汁が出来ずに飢餓状態にあるのではないかと思われる。 まだ紅葉の多くは木に残っている。しかし、数日の内に落葉して、何れ朽ち果てるであろう。このヤマボウシヒゲナガアブラムシの胎生雌やその仔虫も、やがてその葉と運命を共にすることになる。

2009.11.28

閲覧総数 1271

-

33

オオフタホシヒラタアブ(雌:その2)

今年の秋は、例年に比して、我が家の庭を訪れるハナアブの種類が多い。先日紹介したキスネクロハナアブやシママメヒラタアブは初めて見るハナアブだったし、2年に1度位しか姿を見られないキゴシハナアブも今年は既に何回かやって来た。 今日、紹介するオオフタホシヒラタアブ(Syrphus ribesii)も普段は滅多に現れない、この辺りではかなり稀なハナアブである。しかし、今年はその姿を3~4回も見ている。やはり、これもこの夏が異常に暑かったことと関係しているのであろうか。オオフタホシヒラタアブの雌.体長15mmと大きい背景がセイタカアワダチソウなので色が映えない(写真クリックで拡大表示)(2010/10/22) 実は、このオオフタホシヒラタアブは、既に4年前に紹介済みである。しかし、この時は遠くから産卵している所を背面から撮った同じ様な写真2枚しか掲載出来なかった。産卵中だから体を丸めており、頭やお尻は良く写っていない。 今回の写真も枚数は多くはないが、ずっと近寄って撮影しているし、また、色々な角度からも撮影してある。種の特徴がかなり良く出ていると思うので、再掲載することにしたのである。

2010.11.10

閲覧総数 3053

-

34

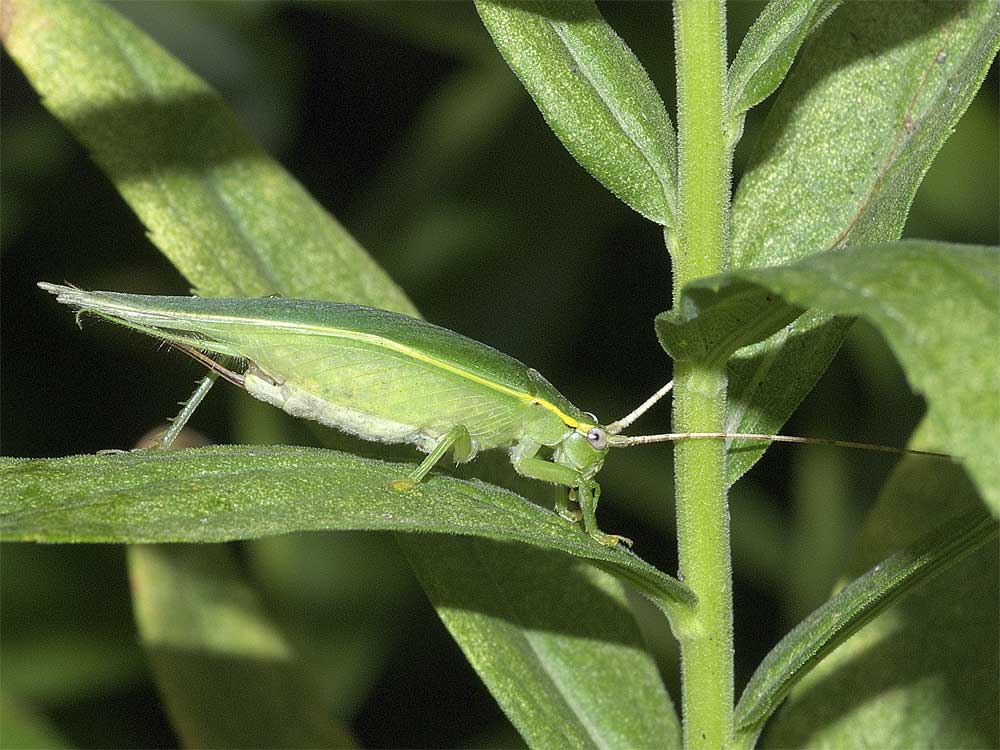

ヒゲナガカワトビケラ

先の連休中のある日、中庭のスレートの上に妙な虫が居るのを見付けた。翅長25mm位はある大きなアミメカゲロウの様な虫で、翅に模様がある。ハタハタと頼りない飛び方をする。 留まったところを良く見ると、驚いたことに、トビケラである。トビケラの幼虫は例外なく水生、何でこんな水の無い住宅地のど真ん中に居るのか?? トビケラと云う虫は川の傍にしか居ないと思っていたのだが・・・。ヒゲナガカワトビケラ.水生昆虫が住宅地のド真ん中に出現!!(写真クリックで拡大表示)(2010/05/03) 少し前までは、トビケラに関して全く無知であった。しかし、今年もう一つのWeblogで初めてトビケラを2種紹介したので、少しは分かる様になった。 先ず、北隆館の新訂圖鑑にある検索表で科まで落とす。概略を記すと、小型種でない→単眼がある→小腮鬚は5節→小腮鬚の第5節は第4節に較べて2倍以上の長さで鞭状になる→触角は長く、大型種で、前翅にハッキリとした茶褐色の斑紋がある、と云うことでヒゲナガカワトビケラ科(Stenopsychidae)に落ちた。ヒゲナガカワトビケラの頭部.1~5は小腮鬚の節を示す「L」は下唇鬚だが、トビケラの分類には余り関係ない(写真クリックで拡大表示)(2010/05/03) 少し解説をすると、先ず、上の写真で、頭の上にまるで対空探照灯の様な大きな単眼が見える。単眼は3個あり、これは5番目の正面から見た写真の方がより良く分かる。小腮鬚は小顎鬚、小顎肢(最近よく使われるが、誤解を招く不適切な表現)とも呼ばれ、口器の一部である。これが、トビケラ類では非常に大きい。上の写真で番号を振ってあるのがそれで、全部で5節、第5節は第4節の数倍以上も長く、鞭状になっているのが分かる。 なお、虫の種類によっては、小腮鬚と紛らわしいものに下唇鬚がある。上の写真で「L」で示したのが下唇鬚である。尤も、これはトビケラの分類には余り関係しない。上の写真と同じ.前肢に距が3本ある(矢印)(写真クリックで拡大表示)(2010/05/03) さて次は、種へ落とせるか?である。九州大学の日本産昆虫目録に拠れば、ヒゲナガカワトビケラ科は6種、その内本州に産するのは5種、一方、東京都本土部昆虫目録を見ると、ヒガナガカワトビケラ只1種のみである。 北隆館の圖鑑には2種、他にチャバネヒゲナガカワトビケラが載ってる。まァ、この辺りに珍種が居る可能性も無いので、図鑑に載っている無印ヒゲナガカワトビケラか、このチャバネの何れかであろう。真上から見たヒゲナガカワトビケラ(写真クリックで拡大表示)(2010/05/03) 圖鑑の解説を読むと、決定的な違いは、脛節にある距の数である。また、少しややこしいことになるが、トビケラの分類では、距式と云うものを使って、脛節にある距の数を表す。もし仮に、前肢脛節には距が無く、中肢脛節では2本、後肢脛節では4本、であれば、距式は0-2-4と表される。圖鑑に拠れば、チャバネの距式は雄が0-4-4、雌が2-4-4、一方、無印ヒゲナガカワトビケラでは、雌雄共に3-4-4である。頭の上に航空探照灯の様な3個の単眼が見える(写真クリックで拡大表示)(2010/05/03) 写真のトビケラではどうか? 3番目の写真や此処に示していない写真から総合的に判断すると、前脚には3本,中脚には4本の距が認められる。後肢の距は良く見えないが、前肢、中肢で3-4だから、これは明らかにチャバネではない。無印ヒゲナガカワトビケラの解説を読むと、「産地から平地に広く分布し、全種[チャバネ]よりも分布も広く密度も高い」とある。圖鑑に載っていない珍種である可能性は、論理的には否定出来ないが、まァ、無印ヒゲナガカワトビケラ(Stenopsyche marmorata)として良いであろう。トビケラは毛翅目だが、この種では翅に毛が少ない(写真クリックで拡大表示)(2010/05/03) しかし、何故に水生昆虫のトビケラが我が家に現れたのか。私の住んでいる町は、東西を互いに約1km離れた2本の川に囲まれている。我が家はその中央よりやや東に位置するが、近い方の川でも400m位は離れており、また、何れの川も崖を下った所を流れている。其処から、自分で飛んで来たとは思えないし、また、風が強い日があった訳でもない。 圖鑑に拠ると、ヒゲナガカワトビケラは灯火によく飛来するそうである。川から明かりを求めて飛んでいる内に迷子になり、挙げ句の果てに、我が家の庭に現れたのであろうか。翅の付け根辺りには長い毛が多い(写真クリックで拡大表示)(2010/05/03) 今日、朝のコーヒーを飲む為にベランダの椅子に座ったら、ヒトスジシマカが数頭現れた。今年初見である。早速、横に置いてあるネットで掬い取って処分したが、兪々蚊の季節に入ったらしい。蚊、特にヒトスジシマカは大嫌いである(好きな御仁はまァ居ないだろうが・・・)。しかし、それでも寒いのよりは暖かい方がずっと宜しい。

2010.05.22

閲覧総数 6954

-

35

チャバネアオカメムシ(越冬前)

とうとう12月になってしまった。もう直ぐ正月、一年の経つのが速い。些か速すぎるのではないか。こうしている内に、何れ御迎えがやって来るのだろう、などと思う。まァ、まだ大部余裕はあると思うが・・・。 11月以降、我が家では殆ど写真を撮っていない。撮るものが無いのである。花を着けている雑草は全て紹介済みだし、虫の新顔もやって来ない。やはり、こんな狭い庭の生き物を紹介するのには自ずから限界がある、と言うことであろう。 ・・・と、ブツクサ言っていても仕方がないので、先日撮ったチャバネアオカメムシの越冬準備中?の姿を紹介することにしよう。越冬前のチャバネアオカメムシ.翅以外の部分も茶色くなっている(2008/11/17) チャバネアオカメムシの成虫は昨年に紹介済みである。しかし、それは初夏であったので、翅以外の部分は普通の緑色をしていた。今日のは、それが茶色に変色した越冬前の個体である。 カメムシの仲間には、成虫で越冬するものが多い。その中には、夏は緑系の色をしていても、晩秋になると茶色系に変わるものがある。勿論、緑色のままの種類も居て、どの種類が変色しどの種類が変色しないのかは、よく知らない。チャバネアオカメムシにかなり近縁のツヤアオカメムシは冬でも鮮やかな緑色をしているらしい。横から見ると、腹部下面は真っ白(2008/11/17) 今年はカメムシ類の幼虫を随分見たし紹介もした。ところが、成虫の方は何故か少なく、ハリカメムシの他はこのチャバネアオカメムシ位なものである。クサギカメムシは数箇所に卵塊があって、何れもチャンと孵化しているのだが、この分では結局成虫を見ないで年を終わりそうである。何となく、寂しい。正面から見ると2個の単眼が随分離れているのが分かる(2008/11/17) 去年の今頃、一体何を掲載していたか調べてみると、コナラの葉裏に居るアブラムシに関する話が多い。今年もコナラの葉裏にアブラムシは居るのだが、既に紹介済みのヤノイスフシアブラムシばかりで、これでは話題にならない。 しかし、コナラ以外の葉裏にも、結構アブラムシは見つかる。ヤブガラシのもう既に黄色くなった葉の裏に、まだ少数のアブラムシが居るのを見付けた。何れ、数日中に葉と運命を共にすることになろう。オマケにもう1枚.実はこれが最初に撮った写真(2008/11/17) どうも、晩秋の肌寒い曇り日は陰鬱で気が滅入る。天気予報に拠れば、午後には晴天になるとのこと。早く燦々と降る様な天日を仰ぎ見たいものである。

2008.12.02

閲覧総数 802

-

36

ミノムシ(ニトベミノガの幼虫)

先日、ベランダの上に置いてある植木鉢の辺りを飛んでいるヒラタアブを狙っていたら、上の庇(2階のベランダ)から直径1cmに満たないゴミのようなものがぶら下がっているのに気が付いた。 ハエトリグモかとも思ったが、ヒラタアブに逃げられてからよく見てみると、小さなミノムシであった。ニトベミノガのミノムシ.殻の中に閉じ籠もっている(2006/11/04) 蓑の長さ約7mm、幅は不規則な形なので4~6mm、三角帽の様な形をした非常に小さいミノムシである。蓑に自身の脱皮殻がくっ付いているのが見える。 写真を撮るために、糸の長さを20cm位にして庇からニワナナカマドの方に移した。ミノムシは糸に異常な力が加わったのを検知して警戒しているのか、頭を引っ込めてジッとしている。ニトベミノガのミノムシ.背伸びをし始めた.手前に脱皮殻が見える(2006/11/04) 暫くすると、この小さい蓑から鼈甲色の芋虫が顔を出した。やがて何やら背伸びしたり、反り返ったりし始めた。背伸びしたり、反り返ったりして糸を手繰っている(2006/11/04) 見ていると、何だか糸の長さが段々短くなって来た。ミノムシは糸をたぐっているのである。かなり一生懸命にやっているという感じ。もう少しでニワナナカマドの葉に辿り着く(2006/11/04) 10分程で20cmの糸を手繰ってしまった。長さ7mmの簑の中にいる虫の長さを5mmとすると、ミノムシが20cmの糸を手繰るのは、人間ならば60~70mの長さのロープを手繰るのと同じである(実際は、重さは長さの3乗に比例し、筋力は断面だから2乗に比例するので、ミノムシの方が遙かに楽)。ニワナナカマドの葉に辿り着いて一休みするニトベミノガのミノムシ(2006/11/04) ナナカマドの葉にたどり着いたミノムシ君は、安心したのかそのままジッとして動かない。こちとらとしては、お疲れ様でした、と言う感じ。上の写真の反対側(2006/11/04) さて、このミノムシ、何と言うミノガの幼虫か? まだ幼虫だし、しかもその頭部しか見ていないのだから、そんなものは分かりっこない、と思っていたのだが、調べてみたら意外と簡単に正体が割れてしまった。 ニトベミノガと言う種類らしい。頭部の脱皮殻を簑にくっ付けておく習性を持っているのが決め手であった。簑の形も三角帽で、普通のミノムシとは一寸違って独特、簑を上にして葉の上を這うこともあるという。 尤も、これはまだ若齢幼虫で、このまま越冬して来年には4cm位に生長し、7月中下旬に羽化するのだそうである。 次の日、網戸の内側にまたこのミノムシがいるのを見付けた。昨日のよりも更に小さく、明らかに別個体である。このミノムシの幼虫はかなり広い範囲の木の葉を食べるが、バラ科が特にお好みの様で、どうやら庇に接している梅の木から来るらしい。 梅の木に戻してやってもよかったが、昨日のミノムシ君と一緒にしてやろうと思い、梅と同じバラ科に属すニワナナカマドの方に移してやった。

2006.11.27

閲覧総数 2317

-

37

トラマルハナバチ(働き蜂)

先日、珍しい来客があった。トラマルハナバチである。この辺りには居ないものだとばかり思っていたので、種類を確認した時には少し驚いた。 メドーセージがお気に入りの様で、それ以外の花、例えばデュランタやキク類などには全く興味を示さなかった。聞くところに拠ると、トラマルハナバチは、ハチとしては口吻(中舌)の長いマルハナバチ類の中でも特に口吻が長いとのこと。長くなければ、あの細長いメドーセージの花に頭を突っ込んで吸蜜はできないだろう。メドーセージの花に留まったトラマルハナバチの働きバチコマルハナバチの雄に似るが、胸部は赤味を帯び、腹部は黒が基調(2008/09/05) しかし、幾らトラマルハナの口吻が長いとは言え、メドーセージの花も花としては相当細長い方に属す。下の写真の様に、殆ど頭が隠れる位に突っ込まないと吸蜜が出来ない様である。 写真と言うものは、虫と雖もやはり顔というか頭が写っていないと絵にならない。花に頭を突っ込むのも、其処から出て来るのも一瞬だから、写真を撮る方にとっては、シャッターを切る頃合いが難しい。花に頭を突っ込んで吸蜜するトラマルハナ(2008/09/05) 実を言うと、御恥ずかしい話だが、子供の頃からつい最近まで、コマルハナバチの雄のことをこのトラマルハナバチだと思い込んでいた。この誤解には色々な理由がある。弁解は別のWeblogでコマルハナバチの雄を掲載したときに済ませたので、此処では繰り返さない。 しかし、Internetで検索してみると、コマルハナの雄をこのトラマルハナと間違えている人は結構いる様で、「トラマルハナバチは刺さない」という様なことを書いているサイトが幾つかある。しかし、「日本の真社会性ハチ」という書籍に拠れば、トラマルハナバチはマルハナバチ属の中で最も攻撃性が強いとされている。「刺さないマルハナバチ」は、恐らくコマルハナバチの雄の間違いであろう。雄バチには針がないから、刺したくても刺すことが出来ない。花から出来てたところ.口吻が長い飛び散っているのは花粉(2008/09/05) トラマルハナバチが現れたのは、後にも先にもこれ1回きりである。マルハナバチはかなり遠くまで吸蜜に出かけるそうだが、一体何処に巣があるのだろうか。マルハナバチ好きの私としては一寸気になるところである。

2008.09.12

閲覧総数 2366

-

38

トビムシの1種

今日は「繋ぎ」として植木鉢の下にいたトビムシを紹介する。 普通はもう少し大きい種類(個体)も居るのだが、今日紹介するのはかなり小さい方で、体長約1.1~1.2mm。写真はピクセル等倍なので、鮮明ではない。 昆虫類全体を把握している読者を別にすると、そもそもトビムシとは何ぞや、を解説する必要があるかも知れない。・・・と言う私も、実のところ、トビムシを真顔で撮ったのは今回が初めな位で、大して良くは知らない。 トビムシは落葉の下から土壌のかなり深い所にまで棲息する最も原始的な粘管目に属す昆虫である。多くは1~3mm、尾端にある叉状器というエビのシッポの様な構造を使って跳躍する種類が多いので、トビムシと呼ばれる。しかし、「跳ぶ」と言っても、多くは体長の10倍程度をピョコンと跳ぶだけで、蚤の様なものを連想されては困る。 幾つかの点で、普通の昆虫とは異なるところがあり、最近では六脚虫上綱には属すが、カマアシムシ(原尾目)やコムシ(双尾目)と共に昆虫綱とは別のグループとする学者が多い。 何処が普通の昆虫と違うかと言うと、翅がない、、変態をしない、成虫になっても脱皮を繰り返して成長する、交尾をせず雄が土の上に精包を置くと雌がこれを生殖口に収めると言う間接受精を行う、複眼単眼は無く8個の小眼より成る眼斑を持つ(多足類に似る)、多くは気管系を欠く、マルピーギ管を欠く・・・と色々ある。植木鉢の下に居たトビムシの1種.体長約1.2mm叉状器が見えないが腹の下に折り畳んでいるのかも知れない(ピクセル等倍、以下同じ)(2008/01/24) ある文献によると、日本には約400種のトビムシが記録されているが、なお多くの未記載種を含むとのこと。例によって写真で示したトビムシの種類は分からない。アブラムシと同様、顕微鏡で細部を見ないと種の判別は難しいが、トビムシの場合は全体像を知らないので、種どころか、どの科に属すのかすら分からない。こんな不鮮明な写真2枚では、検索表による科の判別は不可能というものである。トビムシの1種.シロトビムシ科かも知れないが良く分からない(2008/01/24) トビムシの多くは、腐植や菌類を咀嚼して食べている(分解物を液体として吸汁したり、少数だが捕食性の種類もあるとのこと)。こう言う小さい連中が土の中にゴマンと居り(実際に日本の森林土壌では1平方メートル当たり数万から10万棲息すると言われている)、陸生等脚類(ヒメフナムシ、ダンゴムシ等)、ササラダニ、ヒメミミズ等と共に有機物分解者として食物連鎖の末端を担っている訳である。 土壌中の生き物は直接眼に触れることは少ないが、それなりの方法を使えば容易に捕えることが出来る。ネタが無くなったら、土でもほじくるか・・・。

2008.01.29

閲覧総数 8045

-

39

アシブトコバチ科の1種(チビツヤアシブトコバチ:雄??)

最近は写真の撮影や調整に忙しく、文章を書く時間がない。其処で、今日もまた写真1枚だけにしてサボることにした。今月の中旬に我が家の庭に何回か訪れたコバチなのだが、かなり敏感でこの1枚以外はまともな写真を撮ることが出来なかった。 後腿節が非常に太いのでアシブトコバチの1種だと思うのだが、後腿節の太いコバチは他の科にも居る。何分にも横からの1枚なので、翅脈や胸背が良く見えず、確信が持てない。其処で、「蜂類情報交換BBS」に御伺いを立ててみた。 翌日、管理人の青蜂(セイボウ)氏より「アシブトコバチの仲間です.種の同定には顕微鏡で見ないとわからないのですが、チビツヤアシブトコバチが近いような感じです」との御回答を得た。チビツヤアシブトコバチの雄かと思われるコバチ後腿節、後基節が太く、触角がやや長い(写真クリックで拡大表示)(2010/10/15) 早速「チビツヤアシブトコバチ」でGoogle検索してみた・・・。呆れたことに、先頭に出て来たのは昨年掲載したこのWeblogの記事であった。年を取ると自分で調べて書いた虫のことまで忘れてしまうのかと、めげること頻り。 チビツヤアシブトコバチ(Antrocephalus japonicus)は、アシブトコバチ科(Chalcididae)Haltichellinae(亜科名:和名なし)Haltichellini(族名:和名なし)に属す。昨年の掲載したのは雌で、北隆館の圖鑑には雌の特徴しか書いておらず、雄は全身真っ黒の様である。 写真のコバチは真っ黒だし、触角が長くて何となく雄と言う感じがする。昨年のは8月13日撮影、少し季節はずれているが、今年は少し虫の出が遅れているので、雌雄が我が家に訪れたと考えてもおかしくはない。しかし、根拠は薄いし、青蜂氏は「チビツヤアシブトコバチが近い様な感じ」としか書かれていない。其処で、此処では「アシブトコバチ科の1種(チビツヤアシブトコバチ:雄??)」と、「?」を2つ付けて置くことにした。

2010.10.25

閲覧総数 1101

-

40

アシブトハナアブ

縁側の椅子で一服がてら日向ぼっこをしていると、つくづく日本の春は良いものだと思う。熱帯でも熱帯雨林を除けばそれなりの季節があり、春に似た時候もあるが、日本の春の様な、ほのぼのとした良さと言うものは感じられない。 春の陽を浴びてボーとしていると、オオツマグロヨコバイが時折こっちの枝からあっちの枝、あっちの枝からこっちの枝へと飛び、ヒラタアブ類の雌は葉々の間を移動しながらアリマキの偵察に余念がない。 そんな時、プーンと羽音を立ててやって来る虫がいる。ハナアブ類かクロバエ類である。 昔は色々なハナアブが来ていたと思う。しかし、今年注意してみると最普通種(各地ニ多産セリ)のアシブトハナアブただ1種のみで些かガッカリした。クチナシの葉上で日向ぼっこするアシブトハナアブ.胸部と腹部との境の左右に丸い平均棍が見える(2007/04/05) 名前の通り後脚の腿節が太い。 カマキリの腕が太いのは獲物をシッカリ捕らえる為だし、短距離走の選手の腿が太いのは足を出来るだけ高く早く上げ、また地面を強く蹴る為だが、アシブトハナアブの腿節が太いのは何故だろうか。トノサマバッタの様に、まず飛び跳ねてから羽で飛ぶ訳でもなし・・・。クリスマスローズの花の上に留まったアシブトハナアブ.上とは別個体(2007/04/05) アブ類はハチに似ていると巷では言われている。子供の頃から虫に親しんで来た者が見ればハチでないことは歴然としているが、虫に縁のない人や虫嫌いの人には区別が付かないらしい。 ハチは羽が2対4枚、アブ(双翅目の昆虫、以下同じ)は1対2枚で、アブの後翅は平均棍という棍棒状、或いは、シャモジ状の構造になっている。この平均棍はアブが安定した飛翔を行うのに必須の構造で、実験的にこれを取り去ると、アブは全く飛べなくなると言う。 また、アブはハエや蚊と同じ仲間だから、外骨格が柔らかい。ハチ(ハバチ類を除く)は外骨格が固いので簡単には潰せないが、アブは蠅叩き一発でペシャンコになる。

2007.04.14

閲覧総数 876

-

41

アメリカミズアブ

双翅目が続くが、今日は前回とは違って「汚い」アブを紹介する。アメリカミズアブ、堆肥を作っていれば、必ずと言っても良い程その周りを飛び交っているアブである。 私が子供の頃のゴミ処理と言えば、庭の裏の方に一辺1.5m位の穴を掘って其処に生ゴミを棄て、一杯になれば埋めてまた別の所に穴を掘ったものである。何しろその頃は、酢や醤油等の液体は、瓶を持って買いに行く量り売りだったし、肉屋で豚肉百匁(375g:6人でたったこれだけ、それでも肉があれば大御馳走)買っても包むのは経木であった。当時は、まだプラスティックと言うものが普及していなかったのである。だから、紙くずなどの燃える物は風呂を沸かすときの焚き付けとして使い、燃えない物や燃やし難い物はこのゴミ溜めに棄ててしまうと、もう残るゴミは殆ど無かった。 その穴を掘っただけのゴミ溜めに行くと、必ずいたのがこのアブである(尤も、スイカの皮を棄てておくと、カブトムシが来ることもあったが・・・)。アメリカミズアブ.戦後進駐軍と共に入って来た外来種コウカアブにやや似るが、脚の白いのが目立つし触角が長い体長は15mm前後(2007/08/25) 当時は、もう1種汚いアブがいた。コウカアブである。コウカとは後架と書き、雪隠、憚り、御不浄、厠のことである。このアブもゴミ溜めの辺りに何時も飛んでいた。 しかし、コウカアブの方は圖鑑に載ってたが、もう一方の今日掲載しているアブは載っていなかった。何故、こんな普通種が載っていないのか、随分不思議に思ったものである。生ゴミや厠に集る汚いアブだが、身繕いはチャンとする(2007/08/25) その圖鑑に載っていない理由が分かったのは、かなり後になってからのことである。この汚いアブ、アメリカミズアブと呼ばれているそうで、戦後になって進駐軍と共に米国からやって来た新参者の外来種なのであった。私が子供の頃使っていた圖鑑は、叔父が学生の頃に使っていた戦前の圖鑑である。朝鮮や台湾の昆虫は載っていたが、戦後に入って来た外来種が載っている筈がない。眼に青い模様がある.昨年後から撮った写真(2007/08/25) 子供の頃、このアメリカミズアブの標本は作らなかった様に思う。汚い虫には触りたくなかったのであろう。御蔭で、つい最近まで、このアブの眼に奇妙な紋様のあることを知らなかった。 最近、世の中が清潔になり過ぎて、この20~30年コウカアブを見たことがない。アメリカミズアブも随分減ったが、この辺りの住宅地でも時々は見かける。昨年の夏、久しぶりに我が家にやって来たので何枚か撮ったのだが、その時、眼に青い紋様のあることを初めて知った。しかし、アブの後ろ姿しか撮れなかった。眼の模様は、やはり前から撮りたい。前から撮れたらこのWeblogに掲載しようと思った。アメリカミズアブの顔.アブにしては触角が長い(2008/09/24) 漸く撮れたのは、昨日である。しかし、非常に敏感なヤツで、真っ正面からは遂に撮れなかった。仕方なく、斜め前からの写真で我慢することにした。 眼の部分拡大を下に示す。アブやハエには眼に紋や斑を持つものがかなり居る。一昨年に紹介したツマグロキンバエやオオハナアブの眼にも模様がある。しかし、これ程派手な色をした模様は他に知らない。 それにしても、眼にこんな模様があったら、見るのに邪魔にならないのだろうか。一体何の為に眼に模様があるのか、人間は大いに訝るが、そう言う風に進化したのには、それなりの理由があるに違いない。但し、その理由は、人間の浅知恵では到底図り知ることの出来ない奥深い世界に属すものと思われる。上の写真の拡大.個眼の配列は模様とは無関係(2008/09/24) このアメリカミズアブが我が家に来たのは、例の虫寄せバナナと関係があるらしい。但し、目当てはバナナの果肉ではない様である。ベランダの片隅に、一寸した庭木の剪定や除草をしたとき等に枝葉を入れておくバケツが置いてあり、其処にバナナの皮を棄てておいた。これが腐敗してアメリカミズアブを呼んだらしい。昔、ゴミ溜めに集っていたのと同じ理屈である。

2008.09.25

閲覧総数 7462

-

42

オオスカシバ(その2)

最近はどうも新しい虫が来ない。花の方はカクトラノオ(ハナトラノオ)が満開となり、「キク科の雑草」(友禅菊の類他)も咲き始めているが、やって来るのはデュランタに来ていたのと同じイチモンジセセリ、キチョウ、モンシロチョウ、ツマグロヒョウモン、オオスカシバ、ホシホウジャク、ハラナガツチバチの類、戻って来たハラビロカマキリ・・・。 仕方ないので、カクトラノオで吸蜜をしていたオオスカシバの写真を掲載することにした。オオスカシバの成虫は、昨年紹介したが、それは数年前にコンパクトカメラで撮った写真であった。今回のは撮りたてのホヤホヤである(新しいからと言って、別に大して有難くもないが・・・)。カクトラノオで吸蜜するオオスカシバ(2007/09/24) 写真は山程有るので、今日は特に大盤振る舞いである。 オオスカシバは我が家の「三大害虫」に認定されてはいるものの、本来は私の好きなスズメガ科の蛾である。先日はハラビロカマキリの餌食として甚だ面目ない形で登場させたので、今回は名誉挽回を図ってやらなければなるまい。 以下、オオスカシバ君のカッコイイ飛行姿と、可憐なる表情を御覧頂きたい。花粉が飛び散っている(2007/09/24)次の花に狙いを定める(2007/09/24)オオスカシバの口吻はホシホウジャクの1/2位しかなく頭を突っ込まないと蜜が吸えない(2007/09/24)花の周辺を遊弋中(2007/09/24)花に向かって突撃!!(2007/09/24)頭を突っ込む(2007/09/24)別角度から(2007/09/24)蜜を吸う前か、吸った後か?(2007/09/24)空中静止は御家芸(2007/09/24) 如何であろうか、オオスカシバ君の華麗なる飛行と愛らしくひたむきな姿を御堪能頂けたであろうか。 虫達にとって、害虫、益虫と勝手に決め人間は、ネロにも勝る暴君に違いない。私もその「暴君」の1人ではあるが・・・。

2007.09.27

閲覧総数 2271

-

43

タケノホソクロバの幼虫(終齢)

今日は久しぶりに毛虫を紹介する。撮影したのは1ヶ月前である。何故、掲載が遅れたかと言うと、写真の枚数が多いのと、写真を大きく表示したかったので、楽天の50MBの画像倉庫が満杯になった後の方針が決まるまで保留にしていたのである。タケノホソクロバの幼虫(終齢).直線的な食痕を残すのが特徴左が頭、右がお尻(写真クリックで拡大表示)(2009/06/30) タケノホソクロバ(Artona martini)の終齢幼虫、マダラガ科クロマダラ亜科に属し、タケや我が家で最も嫌われているササなどを専門に食べる毛虫である。普通の芋虫毛虫とは異なり、食べ方は非常に規則的、写真の様に葉を裁断する感じで、直線的な食痕を残す。体長は2cm強。横から見たタケノホソクロバの終齢幼虫.右端近くに尾脚が見える(写真クリックで拡大表示)(2009/06/30) 害草として名高いヤブガラシ、ドクダミ、ヒルガオよりももっと根絶の難しいササを食べてくれるのだから、大発生でもしてくれれば有難いのだが、残念ながら1頭しか見つからなかった。蝶と異なり、蛾は1個所に多数の卵を産むことが多い。このタケノホソクロバも同様で、若齢中は集団で生活するとのことだが、この幼虫が居た場所以外のササに食痕が全く見つからないところを見ると、タマゴバチにでもやられてしまったのかも知れない。笹の茎を歩くタケノホソクロバの終齢幼虫.尾脚と4本の腹脚が見える.頭部は前胸(第1胸節)の襞で被われている(写真クリックで拡大表示)(2009/06/30) このタケノホソクロバの毛虫、以前紹介したウメスカシクロバ(同じマダラガ科クロマダラ亜科に属すが別属)の幼虫同様、毒針毛を持ち、触ると結構ヒドイらしい。大発生されると些かマズイことになるかも知れないが、ウメスカシクロバの幼虫は2年前までは我が家のツルバラで毎年大発生していた(一昨年に即効性農薬と残留性農薬の混合液をバケツに8杯噴霧して根絶させた)のだが、発疹が出るなどの被害は皆無であったところを見ると、このタケノホソクロバ幼虫の毒針毛も直接触らない限りは問題ないのかも知れない。前から見たタケノホソクロバの幼虫.頭部は前胸(第1胸節)の襞に隠れて殆ど見えない(写真クリックで拡大表示)(2009/06/30) 毛虫と言うのは、慣れないと何方が頭か尻尾か分かり難いことがある。吸盤の様な脚があるのが後、爪状の脚があるのが前である。鱗翅目(蝶、蛾)の頭部は、以前「ナミアゲハの幼虫」で紹介した様な構造になっているが、このタケノホソクロバの幼虫は前胸(第1胸節)が襞の様になって頭部を被っており、頭部が良く見えない(マダラガ科幼虫の特徴)。時折頭の先端が見える.頭頂は殆ど隠れている.光っているのは頭楯でその下は上唇.両端の黒い粒々は単眼単眼の横から前に出ているのは触角(写真クリックで拡大表示)(2009/06/30) しかし、時折周囲を眺め渡す様に頭を持ち上げることがある。それでも頭頂は殆ど見えない。何とか頭部を撮れないだろうかと色々やっている内に毛虫君を2回スレートの上に落としてしまった。写真を撮っている時には気が付かなかったのだが、後から見てみると、最前部(中胸:第2胸節)の長い毛が2本折れている。一見しなやかそうでも、結構脆いものらしい。 上の写真は、毛が折れてから撮ったものである。折れている毛を見ると黒い毛の中心部が白くなっているのが分かる(写真をクリックして拡大表示され度)。毛虫の毛の細微構造がどうなっているのか、興味のあるところである。タケノホソクロバ幼虫の口器.黒い粒々は単眼で、その左下は触角だが、その他の構造は良く分からない.撮影中に2度毛虫君を下に落としてしまったせいで、太い毛が2本折れている.1つ上の写真を見ると折れた毛の中心部は白いことが分かる。(写真クリックで拡大表示)(2009/06/30) かなり長い時間、歩き回る毛虫君の頭を撮ろうとしたのだが、一番良く口器が見えたのが上の写真。しかし、鱗翅目幼虫の口器と言うのは非常に複雑な構造をしており、この程度の写真では何処かどうなっているのか良く分からない。動き回る体長2cm程度の毛虫の口器を高精度で撮影するのは、やはり殆ど不可能に近い。 かつて別のサイトに、セスジスズメ終齢幼虫の口器の写真を掲載したことがある。体長8~9cmもある大型の芋虫なので、口器もその分大きい。鱗翅目幼虫の口器に関心のある向きは此方をどうぞ。背面からの写真をもう1枚.少し斜めなので実際に見る姿に一番近い(写真クリックで拡大表示)(2009/06/30) 撮影を終わり、データをコムピュータに移して撮った写真を一通り見てみた。すると、どうも肉眼で見た感じとは少しずれている様に思えて来た。其処でもう1枚背面斜めからの写真を撮り直し。これが一番目で見た感じに近い。 教訓! 細部にばかりに気を取られると、全体を撮り逃す。

2009.07.31

閲覧総数 14524

-

44

カネタタキ(雌)

2週間ほど前のある朝、植木に水をやるときに使うバケツの中でクサヒバリの様な小さな虫が1匹溺れているのを見付けた。上向けに腹を出してひっくり返っている。もう御臨終の様である。 しかし、柄杓で掬ってスレートの上に移してやると、僅かだが動いた様に感じられた。其処で、手で一寸突っついてみると、更にまた動いた。どうやらまだ一応生きているらしい。早速、木の葉で掬って、近くのビョウヤナギの葉の上に移してやった。溺れていたカネタタキの雌.体にまだ水が付いている右の尾毛(お尻の先にある長い突起)が欠けているその下に産卵管が見える(2008/12/16) ビョウヤナギの葉上に移っても、当然のことながら、元気はまるでない。葉の上でグタッとしたまま殆ど動かない。触角も妙な具合に曲がったままである。お尻の左右にあるはずの細長い突起(これを何故か「尾毛」と呼ぶ)の片一方が欠けている。水に落ちてもがいている間に取れたのだろうか。それとも、もう死期の迫った、ボロボロの体なのだろうか。如何にも力が無いと言う姿(2008/12/16) お尻から産卵管が出ているのが見える。と言うことは、雌の成虫である。しかし、翅は全く無い。何とも変な虫である。カネタタキの横顔.複眼が一寸面白い(2008/12/16) 私は昔からこの連中(直翅目)が苦手である。図鑑を見ることも殆ど無い。しかし、調べてみると、直ぐにカネタタキの雌であることが分かった。コオロギ科カネタタキ亜科(或いは、コオロギ上科カネタタキ科)に属す。 雄は、チッチッチッ、或いは、チンチンチンと鳴くが、この雄の方も変な虫で、翅は腹部の1/2にも達せず、腹背の大半は露出している。そんな小さな翅でも結構音が出るのだから不思議なものである。元気になったカネタタキの雌(2008/12/16) 1時間程してから見に行くと、近くの別の葉に移ってジッとしていた。もうかなりシッカリしていて、触角もピンッと伸びている。しかし、その長さは左右で違っている。左の方は先端が折れたらしく少し短かい。正面から見たカネタタキ.意外に普通の顔をしている(2008/12/16) ストロボを何回も焚くと、身の危険を感じたのか、葉の付け根の方へ逃げようとした。どうせ逃げるのなら、もっと暖かい所が良いであろう。そこで、掌の中に入れて、陽の当たっているブルーベリーの木に移してやった。ところが、ブルーベリーの葉上に降りた途端、大きく跳躍して何処かへ姿を隠してしまった。 まァ、これだけ元気になれば、後は安心であろう。斜めから見たカネタタキ.触角の片側が短い(2008/12/16) しかし、調べてみると、カネタタキは卵越冬だそうである。と言うことは、あの雌はもう務めを果たし、余生はあと幾ばくもないことになる。 やがて何処かの葉陰で、誰知ることもなく、静かにあの世へ旅立って行くのであろう。

2008.12.28

閲覧総数 3044

-

45

チャドクガの幼虫(初齢、2齢)

花や若葉の季節もほぼ終わり、愈々楽しい芋虫、毛虫の季節がやって来た。これからは、ドシドシ芋虫、毛虫の紹介をする予定である。 ・・・と喜んでばかりも居られない。我が家には「断然撃滅スヘシ」とされる悪~い連中も発生するからである。 その筆頭がチャドクガの幼虫。以前にも紹介し、そのリアルな写真で悪評をとったが、その時は充分貫禄の付いた終齢幼虫であった。今回はこの4月下旬に発生した可愛い??初齢と2齢の幼虫を紹介する。ヒゴツバキを食害するチャドクガの初齢幼虫.右下に食べ残したクチクラが見える(2007/04/23) 昨年、この辺り(東京都世田谷区)ではチャドクガが大発生し、多くのツバキ、サザンカ、チャなどが被害を受け、町を歩いていても丸坊主にされた木を彼方此方で見かけた。我が家でも終齢になるまで気付かず、かなりの被害を受けたので、昨年の晩秋に徹底的に卵を探して取り除いた。だから、今春は大して発生しないだろうと思っていたが、やはり全部は取り切れず、少数だが発生した。 これまでに4群を見付け、総てアースジェットで「断然撃滅」した。一番上の写真では1群約90匹である。これは群れの大きさとしては普通と思われるので、全部で250~300匹をあの世へ送り込んだことになる。 しかし、自分の家の庭だけを駆除しても、余所で羽化した成虫が飛んできて家のツバキ類に卵を産む。そこで、御近所にも出張してアースジェットを噴霧して廻った。特に庭の管理の良くないFさんの御宅では1,000匹位を撃滅した。上の写真と同じ時に取った写真の部分拡大.仲良く並んで食べている体長3mm程度(2007/04/23) 初齢幼虫は、今年伸びた若い葉を食べる。まだ開いていない極若い芽ならば全部食べてしまうが、少し生長した葉の場合は表面の固いクチクラを食べ残すので、葉がクシャクシャになって残る。このクシャクシャになった若葉や先が食害されている芽がチャドクガ幼虫の目印である。大きな濃い緑色の葉にある食痕は昨年のものなので、これを間違えてはいけない。 食痕のある若葉を見付けたら、その葉自体や周辺の葉の裏(時に表)を探せば毛虫の集団が見つかると思うが、下の写真の様に若葉から若葉へ枝の上を移動中のこともある。上の集団が脱皮して2齢になった.若葉から若葉へ木の枝を移動中.2齢になるまで待ち、写真を撮ってから「撃滅」した(2007/05/04) 「撃滅」するのには、園芸店で高い薬を買う必要は全く無い。薬屋で売っている安い殺虫剤(噴射力の強いアースジェットがお勧め)で充分である。チャドクガの新しい食痕があっても集団が見つからない場合には、その周りの少し広い範囲に薬を噴霧する。もし、その範囲にまだ幼虫がいれば、その内何処かから小さな毛虫が糸を引きながら沢山落ちて来るので、その上の方を探して集団を見付け、徹底的に噴霧すればよい。 なお、多くの殺虫剤(アース、フマキラー、キンチョール等)は哺乳類には全く無害と言っても良いが、魚にはかなり強力な毒になる(魚毒性がある)ので、近くに魚を飼った池や鉢がある場合は注意が必要である。

2007.05.08

閲覧総数 6494

-

46

アオマツムシ(雌)

少し前のことになるが、ベランダの椅子の近くにあるセイタカアワダチソウの葉上に、何か、バッタの類が居るのに気が付いた。 良く見てみると、アオマツムシ(Truljalia hibinonis (Matsumura, 1928))であった。今まで我が家で見た記憶の無い虫である。体長は2cmを少し越えた程度、綺麗な緑色をしているので、遠目にはキリギリスの仲間の様に見えるが、コオロギ科マツムシモドキ亜科に属す。セイタカアワダチソウに居たアオマツムシ産卵管が見えるので雌である(写真クリックで拡大表示)(2009/09/29) この個体は、上の写真から明らかな様に、産卵管を持っており、雌である。背中の網目模様(翅脈)を見ると、かなり規則的(下)。これは雌の特徴で、雄の方は翅を擦らせて発音する為か、網目がもっと不規則な奇妙な模様になっている。どうもこの手の虫には詳しくないので良く分からないのだが、この様な雌雄による翅脈の違いは、スズムシやマツムシでも同じであり、この仲間では普通の事らしい。背側から撮ろうと少し突っついたら、こんな格好になってしまった綺麗な緑色だが、標本にすると黄褐色になる(写真クリックで拡大表示)(2009/09/29) ところで、このアオマツムシ、以前紹介したウスグモスズと同じく、外来種である。しかし、ウスグモスズよりずっと古参で、北隆館の新訂圖鑑に拠れば、1917年に東京で発見されたとある。一方、Wikipediaには「日本での初記録年月日も1898年(明治31年)という説と1908(明治41年)年ごろという説があり、データの付いたタイプ標本が残っていないため判然としていない。ただし、初記録地は東京都の赤坂榎木坂である」と書かれている。何方が正しいのか判断材料に乏しい。側面から見たアオマツムシ.前翅の前縁部が直角に畳まれている(写真クリックで拡大表示)(2009/09/29) 原産地もハッキリしない様で、北隆館の圖鑑には東洋熱帯(中国)と推定されるとあるが、Wikipediaでは「中国大陸より日本に入り帰化した外来種という説が一般的だが、原産地ははっきりせず」と書かれている。 しかし、外国での記録がないウスグモスズとは異なり、九州大学の昆虫目録には、その分布に「HONSHU,KYUSHU;China」とあり、少なくとも中国は含まれている(尚、九大目録の学名はCalyptotrypus hibinonis)。アオマツムシの横顔.中々愛嬌のある顔をしている(写真クリックで拡大表示)(2009/09/29) このアオマツムシ、見付けたのは雨模様の日の昼過ぎであった。日中はそのままジッとして動かず、次の日(一日中雨)には同じセイタカアワダチソウの別の場所に居た。それからかなり経って、台風18号の通過した日の夜に、デュランタの枝にそれらしき虫が留まっているのを見付けた。暗くて分かり難かったが、体の輪郭や触角の長さから判断してアオマツムシと思われる(但し別個体の可能性が高い)。かなり活発に動いており、やはり夜行性の虫は、昼と夜で動きが随分違うことを実感した。正面から見たアオマツムシ.触角は洗濯機のホースの如し(写真クリックで拡大表示)(2009/09/29) セイタカアワダチソウは勿論草本だが、名前の通り背が高い。アオマツムシはウスグモスズやサトクダマキモドキと同じく樹上生活者だそうである。セイタカアワダチソウを木と間違えたのだろうか。 これまで当Weblogで紹介した直翅目昆虫の多くは樹上生活者であった。私は草の根を分けて虫を探すことをしない(蚊に喰われる)ので、撮影する直翅目昆虫はどうも樹上生活者に偏る様である。上から見たアオマツムシの顔(写真クリックで拡大表示)(2009/09/29) アオマツムシの雄は「リーリーリー」と大きな高い音で鳴くとのこと。今、夜になると色々な虫が庭で鳴いている。しかし、どうも直翅目昆虫に興味のない私には、カネタタキを除いてこれらの虫の音が全く区別出来ない。其処で、「虫の音WORLD」と言うサイトで虫の音を調べてみると、どうやら我が家の近くに最も沢山居り、また一番元気に鳴いているのはアオマツムシの様で、ツヅレサセコオロギと思しき声も時々聞えている。それならば、一生懸命探せばアオマツムシの雄も見つかるかも知れない。しかし、コンクリートに囲まれた庭では音が反響して何処から聞こえてくるのか甚だ分かり難い。探すのは一寸無理な様である。 最後にアオマツムシの聴器を示す(下)。余り外見はパッとしないが、中は空洞になっているはずである。2又になったサトクダマキモドキの聴器とは全然違う構造をしている。クダマキモドキは別科(キリギリス科)なので、この程度の違いは当然なのだろうか。アオマツムシ(雌)の聴器(左:前、右:後)脛節上部の膨れた部分に聴器がある(写真クリックで拡大表示)(2009/09/29) 実は、先日の台風18号でハナモモの木が倒れてしまった。地面が柔らかく、3年前の台風でも倒れたので支えがしてあったのだが、生長が速すぎて支えきれなくなり再度倒れてしまったのである。お金をかけて直しても、また台風が来れば倒れる可能性が高く、兄と相談した結果、可哀想だが片付けてしまうことにした。デュランタにアオマツムシが来ているのを見たのはその日の夜である。同じ日にサトクダマキモドキの雌も見た。或いは、これらの樹上生活者は、ハナモモの木に棲んでいたのかも知れない。[訂正]当初は、我が家の周辺で一番元気に鳴いている虫をツヅレサセコオロギとしていたが、これはアオマツムシの誤りであった。「虫の音WORLD」では音量が分からないので間違えてしまったのである。本文を訂正しておいた。(2010/10/12)

2009.10.12

閲覧総数 4497

-

47

オオタバコガの幼虫(4齢)

今日は、前々回の「オオタバコガの幼虫(3齢)」に引き続いて、その4齢幼虫を紹介する。 体長は約9.5mm、3齢の写真では約9mmであったから大差なく、脱皮後間もないものと思われる。尚、今日の4齢幼虫は、前々回掲載の3齢幼虫とは別個体で、3齢と同じ日に撮影したものである。オオタバコガの4齢幼虫.脱皮直後らしく頭と胴の幅がほぼ同じ3齢とは異なり、オオタガコガの幼虫らしくなった(写真クリックで拡大表示)(2010/10/14) 上の写真に示した姿を見た途端に、オオタバコガ(Helicoverpa armigera)の幼虫だと思った。理由は我ながら良く分からないが、多分、この横から見た形と、何となく表皮がザラザラした感じがしたからだと思う。3齢までは、表皮はすべすべして光沢があったが、この4齢にはそれがない。上から見たオオタバコガの4齢幼虫.花弁が邪魔して少し斜めになっている.花弁を避けるのが面倒だったらしい(写真クリックで拡大表示)(2010/10/14) この個体は、3齢幼虫のところで書いた様に、最初に掲載した2齢幼虫(10月12日撮影)が成長したものと思われる。僅か2日半で2齢が4齢になるとは信じがたいが、この個体は3日後の17日には5齢(何時5齢に脱皮したかは不明)で、19日には6齢に脱皮し、23日には土に潜ってしまった。2齢から前蛹化まで僅か11日、6齢期が長く、2齢から6齢に脱皮するまではたったの7日である。若齢ほど齢期が短い様なので、3齢位までは1齢を1日で終わるとしてもおかしくはない。上の状態を横から見た図.かなり体が伸びている(写真クリックで拡大表示)(2010/10/14) この4齢幼虫、3齢とは随分外見が異なる。3齢までは赤っぽい色をしていたのが、濃い焦げ茶色(もう少し緑がかっていた様な気がするが、白いコスモスの花を白になる様に現像するとこう云う色になる。赤味がかるか緑を帯びるかは非常に微妙で、極く僅かの調整で色が違ってしまう)になっているし、硬皮板や頭部の黒っぽい部分が殆どなくなり、頭部には褐色の斑がやや筋状に残っているだけである。 その他に、表皮の構造に大きな違いが生じている。オオタバコガ4齢幼虫の胴部.テレプラスで超接写したもの背中やその他の表皮に突起状の構造が認められる(写真クリックでピクセル等倍)(2010/10/14) 最初の方で、何となく表皮がザラザラした感じがすると書いた。保育社の「原色日本蛾類幼虫図鑑」に拠ると、オオタバコガの属すタバコガ亜科(Heliothinae)の幼虫は、胴部の表皮に微細な顆粒を密布する、とある。 胴部を超接写した写真を上に示した。露出不足を増感しているのとピクセル等倍なので酷い写真だが、背中に白い棘状の突起が認められ、他の部分にも、写真自体のザラツキで見難いが、突起状の構造があるのが分かる。これが故に、ザラザラした感じがするのである。 この細かい突起は3齢幼虫には見られないもので、終齢になると見事に発達する(大きくなるので撮り易いせいもある)。テレプラスで超接写したオオタバコガの頭部.頭幅は1.1mm(写真クリックでピクセル等倍)(2010/10/14) 尚、始めから4齢幼虫と書いているが、一応、その根拠を示しておく必要があろう。上の写真は、頭部をテレプラスで超接写したもので、スケールと比較すると頭幅は1.1mm。先日紹介した「大豆を加害するハスモンヨトウ及びオオタバコガ各幼虫の齢期を判定するための頭幅測定ゲージ」に掲載されている、齢と頭幅の一覧表を以下に転載する。 幼虫の齢 頭幅最頻値(mm) 最小値-最大値 1齢 0.25 0.2 - 0.3 2齢 0.35 0.3 - 0.45 3齢 0.60 0.55-0.75 4齢 1.05 0.85-1.25 5齢 1.70 1.3 - 2.0 6齢 2.60 2.4 - 3.0 頭幅1.1mmは4齢の範囲にあることが分かる。頭と胴体の幅に大きな違いがないのは、脱皮して間もないからであろう。3齢では体長9mm、この4齢では9.5mmと大差ないが、頭幅は3齢では0.72~0.73mmだったから、4齢は3齢よりかなり大きくなっていると言える。[追記]以下に、以前及び以降のオオタバコガ成長記録の一覧を示しておく。 内容 掲載日 撮影日 備考 2齢幼虫 2010/11/26 2010/10/12 3齢幼虫 2010/12/01 2010/10/14 他とは別個体 5齢幼虫 2010/12/15 2010/10/17 6齢幼虫 2011/01/17 2010/10/21 蛹と成虫 2011/01/31 - 2個体

2010.12.11

閲覧総数 3992

-

48

オオヒメヒラタアブ(雄)

今日は一寸色彩鮮やかな虫を紹介しよう。オオヒメヒラタアブ(Allograpta iavana)、九大その他の目録でも日本産は1属1種で、この辺りにも多いフタホシヒラタアブ属(Eupeodes)やヒラタアブ属(Syrphus)とは一寸違った雰囲気を持つヒラタアブである。和名は他にもあり、九大の目録ではオオマメヒラタアブとなっている。何方の名前で検索しても数十しかヒットしないが、こんな住宅地の狭い庭に来る位だから、決して珍しい種類ではないだろう。オオヒメヒラタアブ(雄).オオマメヒラタアブの別名もある体長は約1cm.小楯板と胸側の黄色が目立つお尻先端近くの模様はこの種の特徴らしい(2008/10/29) このオオヒメヒラタアブ、強い光沢があり、また、黄色と黒の対照が際立っていて、大袈裟に言えば、ハッとする程の美しさがあった。 このWeblolgに載せている写真は、何れも最大限圧縮してある。その結果、やや彩度が低下し、また、緑色が少し茶色っぽくなってしまう。今日の写真の原画は、一寸彩度が高すぎるのではないかと思うほど色鮮やかなのだが、此処に載せた圧縮した写真ではそれ程でもない。写真の調整をやり直そうかとも思ったが、メンドーなので止めた。後脚だけが妙に黒っぽい(2008/10/29) フタホシヒラタアブ属(例えばフタホシヒラタアブ)やヒラタアブ属(例えばオオフタホシヒラタアブ)のアブ(本当はハエなのだがアブとしておく)も似たような黄色と黒の図柄である。しかし、小楯板(胸の腹側中央にある半月形の部分)と胸側の黄色が目立つ種は、これらの属には居ない。ヒラタアブ族(Syrphini)の中でこの2個所の黄色が目立つのは、キタヒメヒラタアブなどのヒメヒラタアブ属(Sphaerophoria)とキベリヒラタアブ属(Xanthogramma)、それにこのオオヒメヒラタアブである。但し、オオヒメヒラタアブは、南の方へ行くと、腹部が真っ黒になったり、小楯板が黒ずむ場合もあるとのこと。顔面に黒色中条はない(2008/10/29) 腹部が真っ黒になった個体は別にして、普通のオオヒメヒラタアブでは、お尻の先端に近い第5腹節に、一寸人の顔の様にも見える独特の斑紋がある。最初は、こんな模様は個体変異でどうにでも変化するのだろうと思っていたが、調べてみるとこの模様は非常に一定しており、第4腹節後縁が黄色いのと並んで、この種の特徴と言えそうである。花に留まると直ぐに半逆立ち状態になる(2008/10/29) 我が家にやって来たのは、1ヶ月程前に掲載した「北米原産シオンの1種(紫花)」の花がお目当てだったらしい。しかし、このヒラタアブ、花に留まると直ぐに半逆立ちの状態になって花粉を舐め始めるので、写真を撮るのには苦労した。本当は、紫色の花丸1個を背景にした背面からの写真を撮りたかったのだが、遂に撮れなかった。一番上の背側からの写真は、このシオンの直ぐ横にあるコデマリの葉に留まったところを撮ったものである。オマケにもう1枚、斜めから(2008/10/29) 体長は約1cm、決して大きなヒラタアブではない。しかし、色彩が際立っていたせいか、妙に大きく見えた。 一流の女優を眼のあたりにすると、何か後光を放っている様に見えることがある。それと同じようなものかも知れない。

2008.11.27

閲覧総数 2321

-

49

クロアゲハの幼虫(終齢=5齢)

今日はまたクロアゲハ(Papilio protenor)の幼虫を紹介する。2齢、4齢に引き続き、兪々終齢幼虫の登場である。先日、ルリタテハの終齢幼虫を掲載したが、やはり終齢幼虫は貫禄があり、また種特有の斑紋などが色々出て来るので、どうしても写真の枚数が増えてしまう。 先ずは、脱皮したての余り冴えないところから。脱皮したばかりのクロアゲハの終齢幼虫.まだ黄緑色だがやがて濃い緑色になる.体長は3cm強で、生長しきった4齢幼虫よりもむしろ小さい(写真クリックで拡大表示)(2009/09/15) 軸の折れた葉っぱの上で脱皮したので写真が撮り難く、手の上で撮影した。体長は3cm強、生長しきった4齢幼虫よりも少し縮んで小さくなっている。脱皮する前に暫く御飯を食べなかったからであろう。 色は薄く黄緑色で、体はまだ皺クチャ、その内色も濃くなり、皺も生長に連れて伸びて行く。生長したクロアゲハの終齢幼虫.体を伸ばしているので体長は約6.5cm.ナミアゲハとは異なり、体色は濃い緑色(写真クリックで拡大表示)(2009/09/20) 次は充分に生長した終齢幼虫。体を伸ばしているので、ジッとしている時より体長はかなり長く約6.5cm。5頭を個体識別せずに一緒に飼育したので良く分からないが、最初に示した個体とは違うのではないかと思う。しかし、背部の模様等は基本的に変わるところはない。ジッとしているクロアゲハの終齢幼虫.蛹化が近い第3胸節と第1腹節の膨らみが顕著(写真クリックで拡大表示)(2009/09/22) クロアゲハの終齢幼虫は、ナミアゲハとは幾つかの点で外見が異なる。 先ず全体的な体の色が違う。ナミアゲハの終齢幼虫は黄緑色だが、クロアゲハはもっと濃い緑色をしている。また、第3胸節と第1腹節の膨らみがナミアゲハよりも顕著である。 模様も随分違う。ナミアゲハでは、第3胸節の一見眼の様な紋の間に2重の輪を連ねた形の模様があるが、この輪がクロアゲハでは形が崩れ、また、その両端が切れた様な格好になっている。もっと目立つのは、クロアゲハでは、その第1腹節後縁、第4~5腹節、第6腹節、第8~9腹節に輪郭の白い不規則な模様を持つ茶色の帯があることである。これらはナミアゲハではその白い前縁と、模様のない色の濃い黒っぽい、或いは、時に殆ど他の部分と区別が付かない色のもっと単純な帯になっている。横から見たクロアゲハの終齢幼虫(写真クリックで拡大表示)(2009/09/22)別個体.この個体はもう最後の排泄をして蛹化直前その前の状態より縮んで短くなっている(写真クリックで拡大表示)(2009/09/22) 横から見ると、第1胸節~第2腹節までの腹側と胸脚は淡褐色をしている。この部分はナミアゲハの終齢幼虫では何れも体色と同じ黄緑色である。また、ナミアゲハの腹部側面下部には、黒い縁取りの明瞭な白斑があるが、クロアゲハの終齢幼虫にはその様なものは認められない。なお、気門の色は何方も同じで淡褐色である。正面から見たクロアゲハの終齢幼虫(蛹化直前)一番下の少し小さな茶色の部分が本当の頭部第1胸節が頭に覆い被さっている(写真クリックで拡大表示)(2009/09/22) 頭の色もナミアゲハとは異なる。クロアゲハの頭部は、上の写真で示す通り、胸部~第2腹節腹面や胸脚と同じ淡褐色をしているが、ナミアゲハではこの部分もやはり黄緑色である。頭部を出したクロアゲハの終齢幼虫頭部は縫合線を除いて単褐色であり副頭楯に接する頭頂部が黒くない(写真クリックで拡大表示)(2009/09/22) 頭部は縫合線が白い他は一様な淡褐色をしている。ナミアゲハの終齢幼虫では、頭頂の副頭楯に接した部分が筋状に黒くなっているが、クロアゲハではその様な筋は認められない。 また、上唇を含めた口器はナミアゲハでは青灰色をしているのに対し、クロアゲハでは上の写真の通り、頭部の他の部分と同じく一様に淡褐色である。頭部と第1~3胸節の拡大.頭頂側面に単眼が見える(写真クリックで拡大表示)(2009/09/22) 頭部から胸部にかけた部分を上に示す。殆ど全身黄緑色をしたナミアゲハの終齢幼虫と較べると、随分色合いが異なっているのがお分かり頂けるであろう。 最後に一見眼の様に見える模様(眼状紋)を等倍接写してみた。2頭の眼状紋を撮影したが、互いによく似ている。ナミアゲハの眼状紋と比較すると、先ず、ナミアゲハのものよりも少し大きい(比率)。更に、黒い部分の輪郭がハッキリしており、黒斑全体にわたってかなり細かい縦皺があるのが分かる(下)。ナミアゲハではこの黒斑の輪郭はあまり明瞭でなく、また、皺の様なものは認められなかった。黒斑には、これを斜めによぎる裂け目状の構造があり、この裂け目はクロアゲハでは淡褐色をしているが、ナミアゲハの場合は潤んだ様な白い色をしていた。 また、この黒斑の上に縁取りのある白い斑が2つと青色の斑が1つある(北隆館の日本幼虫圖鑑には「3小白紋」とある)。これは、或いは、漫画などで黒目に光が反射している様な白い斑を書き込むのと同じ効果をあげているのかも知れない。ナミアゲハではかなり離れたところに白斑が1つあるに過ぎず、この様な効果は無いであろう。第3胸節の一見眼の様に見える模様.黒い部分に縦の皺が認められる(写真クリックで拡大表示)(2009/09/22)別個体.基本的にその前の個体と同じ模様をしている(写真クリックで拡大表示)(2009/09/22) クロアゲハとナミアゲハの各終齢幼虫の間には、一見して色や形に違いがあるのが分かるが、詳細に検討すると思ったよりも随分多くの点で異なっていた。この手の比較を他のアゲハチョウ(Papilio)属(キアゲハを除く)にも拡げてみたら面白いのではないだろうか。しかし、この辺り(東京都世田谷区西部)には他にカラスアゲハとナガサキアゲハが居るだけで、しかも繁華街に近い我が家ではこれらの幼虫すら容易には得られない。精々食草を育てて気長に御到来を待つこととしよう。

2009.10.09

閲覧総数 9069

-

50

ツチカメムシの幼虫(5齢)

先日、朝の散歩から帰ってきたとき、玄関の壁に7mm位の丸い真っ黒な虫が居るのに気が付いた。平らな体で一見ゴキブリの幼虫に似ている。 ヒョッとして、と思い、カメラを持って来て覗いてみると、やはりツチカメムシの幼虫であった。背景が壁のタイルでは写真を撮るのに落ち着きが悪いので、庭の地面の上に移って貰った。ツチカメムシの幼虫(5齢).脚に剛毛が多く一見ゴキブリの幼虫に似る(2008/07/16) この辺りでは余り見ない虫だと思うが、黒光りしているので、注意しないとゴキブリの幼虫や甲虫と間違えてしまう可能性もある。隠れるところを捜すツチカメムシの幼虫(2008/07/16) ツチカメムシの仲間はカメムシ上科ツチカメムシ科に属し、日本では約20種が棲息する。名前の通り、普通は地面の近く、石の下や、草の根ぎわ、落葉の下などで生活するので、余り目に付くことがない。しかし、燈火に飛来し、時に屋内に侵入することもあるので、一応「害虫」とされている様である。 普通は落下した種子や根を吸汁するが、種類によっては他の昆虫を捕食することもあるとのこと。また、植物体に登ってまだ落下していない種子を吸汁する場合もあるらしい。写真の個体は3階まで続く我が家の壁面を一心不乱に登攀中であったが、一体何をするつもりだったのだろうか。暑さで頭がおかしくなったのかも知れない。逃げるツチカメムシの幼虫(2008/07/16) カメムシ君、陽の当たる庭に降ろされて土の上をウロウロ、ウロウロ、少しでも隠れるところがあれば直ぐに潜り込む。こちとらはそれを木の葉で追い立てて撮影する。何回かやっている内に、カメムシ君が哀れになって来た。真横や正面からの写真はまだ撮っていなかったが、数枚撮ったところで解放してやった。

2008.07.27

閲覧総数 2039