全559件 (559件中 1-50件目)

-

しほさん、おめでとうございます!!!

先日投開票の静岡市議選挙で、田中しほさんが、当選されました。選挙初挑戦、無所属での闘い、さぞご苦労が多かったと思いますが、結果が出て本当に良かったです。陰ながら応援させていただいていた者の一人として、心からお祝い申し上げます。しほさんは、シングルペアレントの支援に一貫して取り組んでおられ、私とはその関係でのお付き合いがありました。いつお会いしても、明るさと情熱と愛のエネルギーに満ちている彼女が、今回、市議選に立候補されるとおうかがいした際は、勿論驚きましたが、しほさんにぴったりのしほさんらしいチャレンジだと感動しました。しかも、当選という結果まで出すことで、私自身を含め、どれほど多くの人が元気づけられたか分かりません。嬉しいご報告をいただき、しほさんにお送りしたメールを、少し書式や表現を整えて、ここでもご紹介しますね。しほさん、これからも、しほさんらしく頑張ってくださいね。しほさん、本当におめでとうございます。どうなることかを固唾を飲んで選挙速報をチェックしていましたが、無事に当選されて、本当に心から嬉しくなりました。しほさんが当選されたことは、しほさんの志を実現する上でも、しほさんが代表されている声なき声の方々のためにも、非常に喜ばしいことですが、私はそれ以上に、しほさんのチャレンジする姿勢が実ったことで万人に与えた勇気が、とてつもなく素敵な大きなことだと思います。どうせ挑戦したって無駄なんじゃないか、どうせ頑張ってもダメなんじゃないか、私一人の声、私一人の努力で、世の中が変わるわけない、そういう閉塞感が、日本どころか世界中を覆いつつあることを、私は肌で感じてきて、そこに大きな危機感を感じてきました。今回、しほさんが、従来の選挙とは違う形なのにもかかわらず、当選を果たされたことで、私も頑張ろう!私も一歩踏み出してみよう!と思えた方々が、しほさん自身が意識されている以上に、一杯いらっしゃるんじゃないかと思います。私もその一人であることを告白すると共に、私も、昨今の情勢に絶望せずに自分の挑戦を続けよう、踏み出そうって心の底から思えました。その一歩からすべてが始まるのですよね。しほさん、本当にありがとう。そして、どうぞ、しほさんらしく、存分に活躍されてください。これからもずっと応援しています。

2025.03.25

-

樗澤さん、いっていらっしゃい!

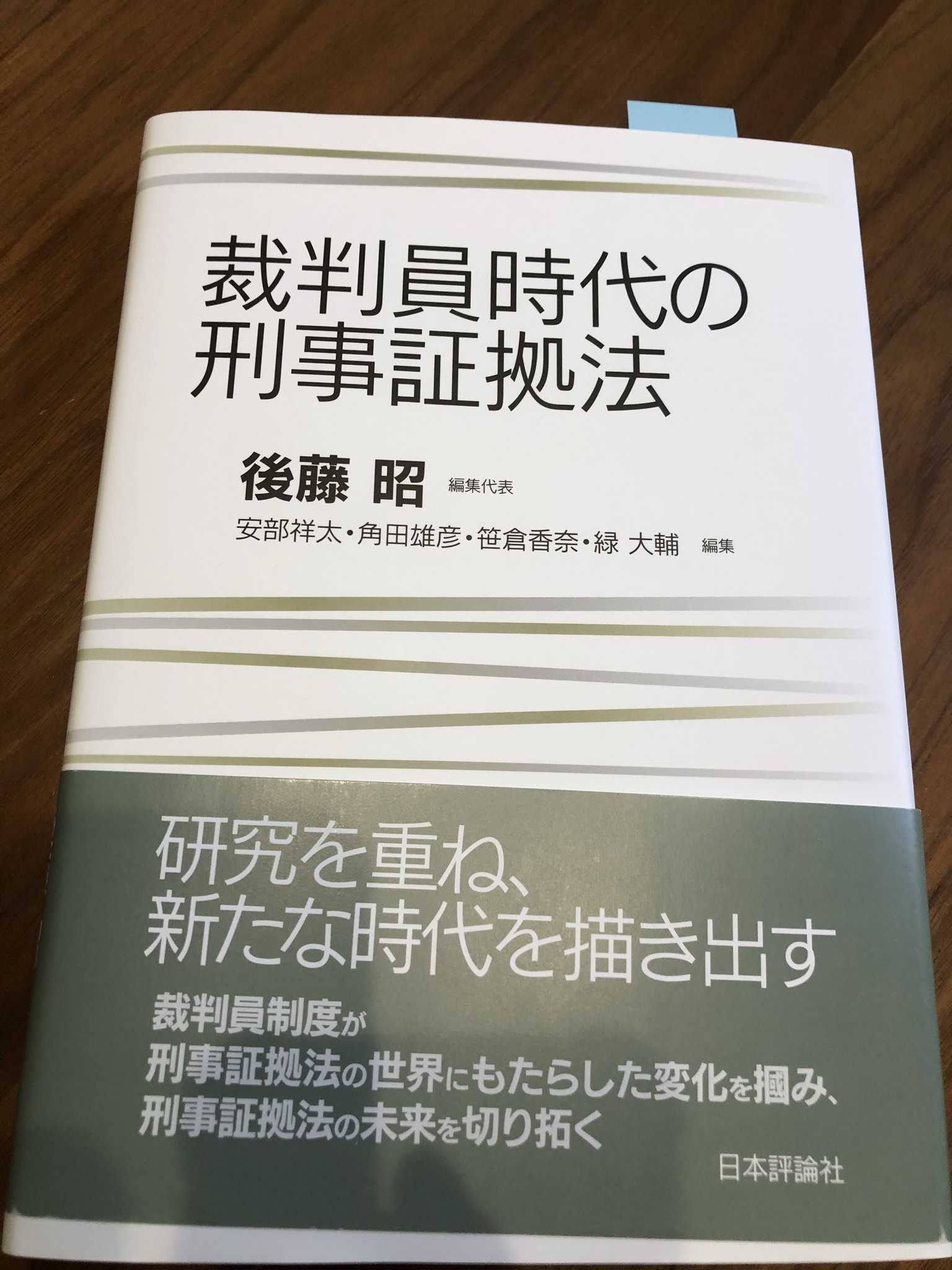

大寒波長逗留のニュースに心痛む。特に被災地能登が雪国であることに。雪国の冬は厳しい。雪国ならではの工夫が凝らされた家の造り、湧水装置などのインフラ、何より、ご近所同士の助け合いがあって初めて乗り切れる季節を、家もインフラもコミュニティも壊れた状態で耐え忍ばなければならない。春よ早く来て。早く早く。これほど、心の底から祈った冬はないような気がする。そして、大寒波のことがこれほど気になる理由がもう一つ。当事務所で昨年12月まで法テラススタッフ弁護士として養成していた樗澤玲奈(ぶなざわ・れな)弁護士が、今年1月から法テラス函館に赴任している。赴任後も、メール、そして、ZOOMで定期的にフォローアップしているが、先日のフォローアップ会議では、「雪、大変?」というこちらからの問いかけに対し、家を出る時に、膝まで埋まる雪をかき分けながら歩く、とか、灯油ストーブの熱がお風呂場まで届かないので、お風呂上がりが寒くてたまらない、とか、聞いているだけで凍えてくるようなエピソードを教えてくれた。樗澤さんからは、「静岡も寒いですか?」という問いかけがあり、実は、静岡的にも「超」がつく寒さを皆感じていたものの、そんな話を聞いた後には何も言えなくなり、口ごもりつつ、「いえ、あたたかいです」と反射的に答えてしまったくらい、申し訳ない思いになった(笑)。樗澤さん、その他、寒い地域の方々、あたたかくしてお過ごし下さい!樗澤さんは、令和6年の一年間、当事務所で養成を受けた。初めての一人暮らし、初めての弁護士業務、社会人経験もなかった彼女にとって、日々の出来事の何から何までが初めてで、本当に大変だったと思う。とはいえ、笑っても泣いても、一年間で旅立たなければいけないゴールが決まっている以上、大変だと倒れ伏す暇もなかっただろう。でも、他の誰よりも濃密な一年を送ってきたと胸を張って良いんじゃないかな。本当によく頑張りました!引っ越し準備もあって忙しいのに、年末最後の事務所大掃除の日にわざわざ出勤して一生懸命掃除をしてくれてありがとう。あなたの優しさ、素直さ、元気さ、これからも大切にしてください。最後に、大掃除の日、樗澤さんにお渡ししたお手紙を貼り付けておきます。一年間本当にお疲れ様でした。あっという間に過ぎ去った一年でしたね。樗澤さんにとって、この一年間は、様々な意味で修行に次ぐ修行の毎日だったと思います。挨拶、電話対応、相談者依頼者の方々との接し方等の社会人としての基本的マナー、法的分析能力、見通しの立て方、起案等の専門家としてのスキル、どれも簡単に身につけられるどころか、法律家である限り、一生磨き続ける必要があることばかりです。私の大学・大学院通じての指導教官、後藤昭先生は、「法律家は、他人のために勉強する責任を引き受ける仕事です」と教えて下さいました。今の樗澤さんに、心を込めて、私も支え続けてきてくれた、この言葉をお贈りします。分からないこと、恥をかくこと、は、これからも沢山あるでしょう。養成期間は、それでも私たちが守ってあげられたけれど、これからは、あなたが風を真正面から受け止めなければなりません。でも、実務法曹であるあなたを頼ってくれる人のために、分からないことから逃げずに、恥をかくことを恐れずに、これからも全力で他人のために勉強する責任を引き受け続けて下さい。事務所からお贈りした革の名刺が歳月を重ねていくにつれ、次第に良い色に変わっていくように、あなたが元々持ち合わせている明るさや素直さ、まっすぐさが、沢山の責任を引き受け続けることで、この世にひとつしかない温かみのある、そして頼もしく人を包み込む優しさに変わっていき、樗澤玲奈弁護士を頼る人が、心から安堵して前に進む勇気を得る瞬間に、あなた自身がひとつでも多く立ち会えますように。たった一年間のご縁でしたが、私たちにとっても、素敵な成長の機会を与えてくださってありがとうございました。今後の樗澤さんのご健康とお幸せを心からお祈りしております。気をつけていっていらっしゃい。

2025.02.20

-

追悼:木谷明先生

追悼記事が続きます。多くの方に慕われていた法曹界のレジェンド、木谷明先生が86歳でご逝去された。86歳というご高齢ではあったけれど、お元気なお姿をつい最近まで拝見していたので、ご訃報を聞く日が訪れるイメージがまったく自分の中にできておらず、ニュースを目にした時に、文字通り、呆然としてしまい、しばらく何も考えられなかった。木谷先生との出逢いは、以前に詳しく書いたが、20年前、私の新人弁護士時代に遡る。以来、お会いする機会はそれほど多くないけれど、木谷先生のご著書をご恵贈いただいたり、木谷先生ご出演のテレビ番組のご案内をいただいたり、私の方からも近況報告をさせていただいたり、という形で、交流させていただいてきた。木谷先生は、伝説の裁判官という呼称通りの素晴らしい実績をお持ちの、私にとっては、雲の上の神様のような立ち位置にいらっしゃる方だったが、そういうことを接する人にまったく感じさせない、もちろん、人を裁くという極めて難しいお仕事に向き合ってこられた孤高さ、ご自身に対する厳しさは根底にありつつも、いつまでも若々しく瑞々しく真摯でしなやかで、何より、「何でも一生懸命」なお心をお持ちで、接する度に、心が洗われた、という感覚になる不思議な方だった。木谷先生のご著書を拝読した感想をブログでご紹介したり、ご出演番組の感想をお伝えしたりすると、こちらが恐縮するくらい、本当に心から喜んでくださった。また、私が、木谷先生に、公刊物に載った文章など(十数年、刑事弁護を担当していない私が送る文章は、木谷先生からするとご専門外の、司法過疎や原発事故に関するものだった)を送ると、いつも心を込めてご返信くださり、その感想は、レジェンド大先輩からのアドバイス、という感じではまったくなく、どんなことからも真摯に様々なことを学び続ける姿勢に溢れた内容で、先生のご感想を拝読すると、その時々で、疲弊したり干からびそうになっていたりする私の心に、どっと清流が流れ込み、隅々まで潤うような感覚になった。中でも2022年に、私が日弁連派遣のアメリカ留学から帰国し、その成果を報告するという立て付けで日弁連の提出が義務づけられている論文をお送りした際のやりとりは、今、読み返しても涙してしまう。実は、その論文は、自分でも不出来が分かりすぎるくらいよく分かっていたのだが、〆切も過ぎ、督促もあり、という中で、不本意ながら出すしかなかったもので、本来、木谷先生に目を通していただくようなレベルのものではなかった。そのため、木谷先生から、いつも通り、とても丁寧なご返信をいただいた際に、敬愛する木谷先生がお相手だったからだろう、私の中から、自分に対する情けない気持ち、忸怩たる思いがつい溢れてしまい、ただ、実務家の問題意識があると胸を張ってみても、本来ならば、実務家らしく、「じゃあどうする」という具体的な解決手段にまでたどり着くのが本当の一流の実務家なのだと思いますが、私の実力では、日米の違いのほんの一端に触れて驚きました、というところまでで精一杯でした。でも、私は、私の精一杯にチャレンジし続けることしかできません。と愚痴のような返信をしてしまった。すると、木谷先生は、次のようにお返事してくださった。「私の実力では、日米の違いのほんの一端に触れて驚きました、というところまでで精一杯でした」ということですが、すべての出発点は「知る」ことではないでしょうか。日本のやり方しか知らなければ、いつまで経っても「井の中の蛙」で、もっとすごいやり方があることを知らないまま、平然と実務をこなす平凡な人間になってしまうでしょう。葦名先生は、ともかく、「広い世界」をご覧になって、日本のやり方の問題点に気付かれたのです。これを出発点として、素晴らしい実務家(もちろん、現在でも素晴らしい方だと思っていますが、「さらに素晴らしい実務家」)に成長してくださることを期待し、かつ、お祈りしています。木谷先生は、本当に「一生懸命」、私を励まそうとしてくださっていた。メールだったのに、先生の厳しく優しいまっすぐなまなざしに直に接しているような気持ちになって、本当に心の底から励まされ、実力不足を嘆いている場合ではない、という気持ちにさせられた。おそらく、裁判官時代を含め、木谷先生と接する多くの方々(被疑者被告人の方々を含め)が、私と同じような「この人は、本当に一生懸命に自分に向き合ってくれている」という感覚を、感じたのではないかと思う。どんな人に対しても、どんな不合理な出来事に対しても、生来の清らかさ、保ち続けた若々しく瑞々しい感性、そして、一生懸命さを、いつまでも失わない方だった。木谷先生があれほど一生懸命に頑張っているのに、諦めてはいけない、自分が停滞している場合ではない、といった、先生と接する人をはっとさせ、心に渇を入れる気持ちにさせるなんともいえないオーラがあったことを、先生はどこまで自覚されていただろうか。木谷先生は、卓越した超一流の法曹であると同時に、人間としても超一流の、いつかあんな人になりたい、と心から思える希有な方だった。先生のご指導を受ける幸運に恵まれた者の一人として、先生のまなざしを感じながら、今後も、一生懸命歩み続けたい。そうすることでしか、木谷先生から受けたあまりにも大きなご恩をお返しすることはできない。木谷明先生、本当にありがとうございました。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

2024.12.16

-

追悼:二宮淳悟弁護士

突然の訃報だった。突然すぎて、また、いろいろな意味で余りにも「あり得ない」訃報だったので、今も、まったく受け入れられないでいる。新潟弁護士会の二宮淳悟弁護士が44歳の若さで逝ってしまった。私にとって、二宮さんは、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故発生以来の災害復興支援活動に従事する大切な仲間だった。でも、同時に、いや、それ以上に、私に、皆で何かを一緒にやるということの素晴らしさを、もっとも孤独な時期に教えてくれた人だった。「災害仲間」以上の人だった。二宮さんが、あまりにも屈託なく、あまりにも当然のことのように、私の手を引っ張ってみんなの輪に入れてくれたから、訃報に直面するまで、そのことの意義を自分で振り返って考えることがなかったことを痛烈に悔しく思う。私が、その意味を分かっていたら、ちゃんと御礼を言ったのに。いつもニヤニヤ(正直、にこにこ、じゃないと思う)しているあなたに、面と向かって感謝を伝えるなんてことは、なんとも似つかわしくないのだけれど、それでも、こんなことになるって分かっていたら、あなたがいなくなる世界が訪れる現実を前もって知っていたら、心の底から伝えたと思う。一番シンプルな「ありがとう」を。ニノ、ありがとうって。いてくれてありがとうって。あなたに、ありがとうを永久に言えなくなってしまったなんて、とても受け入れられないよ。私だけじゃないよ、誰も受け入れられないよ。二宮さんは、私にとって、3.11後、ずっと尊敬すべき災害弁護士だったが、お近づきになったのは、2015年、関弁連災害対策委員会の前身、関弁連災害対策PT発足がきっかけだった。当時、私は、関弁連の東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故対策本部の事務局次長という肩書きで、2011年以来、3.11は当然として、成り行き上、管内で災害発生時に関弁連がどんな支援ができるか的な事業の裏方事務をしていた。この曖昧な説明で分かる通り、私の役割は、私自身も、おそらく、関弁連執行部もよく分かっておらず、毎年執行部含め理事が総入れ替えという関弁連の性質に加え、私の元々の能力不足も手伝い、一人でできることなど本当に限られていた。そんな状況を、二宮さんは、ひそかに、見かねていたのだろう。関弁連としてこのままの脆弱体制ではまずい、ということもあっただろうけれど、私個人の心配もしてくれていたのだと思う。2015年3月頃、二宮さんから、関弁連に常設の災害委員会を設置するアイディアはどうでしょう?というフランクなお声かけがあった。二宮さんによれば、次年度が、新潟会選出の藤田善六弁護士が関弁連理事長に就任される予定であるところ、災害連携体制構築に力を入れたいと考えていらっしゃる、ついては、現状で私が担当している業務を含め、特化した委員会を設立し、災害に関する様々な取り組みをできないか、ということだった。そんなことを、二宮さんの親友の群馬会の舘山史明弁護士とも話していて、葦名先生のご意見を聞きたいと思いまして、と。こんなところで公言するのもどうかと思うが、私は、いろいろな人と話したり、交流したり、その上で自分で考えを深めて、それをまた発信して、といったことが本当に大好きだけれど、一方で、そんなに誰にでも心を開いて誰とでも屈託なく触れ合えるというタイプではない。一人でいろんなことをするのは苦にならないし、一人の時間は割と好きだったりする。でも、二宮さんは違った。どんな人に対しても、明るく朗らかに、邪気なく、するりと屈託なく入れる人だった。そんな人、二宮さん以外にいるかなと考えると、舘山さんかな、というくらいで(大親友の二人は、「タテニノ」とか「ニノタテ」と呼ばれていた)、なんというか、誰しもが心に持っている壁を、壊しもせず穴も空けず、当たり前のことのように、何の抵抗もなく乗り越えて入ってきてしまうような希有な才能の人だった。だから、私の心にも二宮さんは、すっと降りてきた。明るく朗らかに、そしてニヤニヤと。あの当時、私は、自分自身でも自覚していなかったけれど、今から振り返ると、少なくとも主観的には、ものすごく孤独だったと思う。原発事故の損害賠償は、ここでは本題ではないので詳しくは書かないが、明らかに大きな壁に直面しており、打開策が見えなかった。事故から時間が過ぎ、被害も世論も風化していきつつあった。一方で、管内で起きた災害に何らかの対応も必要だった。でも、自分自身がどういう立ち位置で何をしていったら良いか分からない、流されるままだった、というのが正直なところだった。そんなときに、すっと来て、すっと手を引っ張ってくれたのが二宮さんだったから、私は、とても嬉しくて、でも、少し戸惑いながら、二宮さんに引っ張り出されるように、舘山さんや二弁の中野明安弁護士と共に、常設委員会設置に向けたPTの活動を始めた。あれから10年近くも経った。私は、あの時、あんなにも孤独を感じていたけれど、あの時ですら一瞬たりとも一人ではなかったし、今も、一人じゃない。そう思わせてくれた二宮さんに、私は、今、万感の思いを込めて言いたい。ありがとう。本当にありがとう。二宮さんは、私の文章が好きだと何度も言ってくれたよね。本当にありがとう。いつも本当に励まされてきたよ。でもね、私は、ニノの追悼記事を書くことになるなんて夢にも思わなかったよ。でも、今の私があなたのためにできることが他にないから、書くことにしたよ。でも、こんな文章ではあなたの超越した素晴らしさも皆に愛された生き様も表現しきれないよね。それくらい、あなたは大きな素敵な人だった。ニノ、もう一度会いたい。皆がニノにもう一度会いたいと言っているよ。本当に本当にありがとう。天国から、みんなを見守ってください。二宮淳悟さん、本当にありがとうございました。

2024.12.08

-

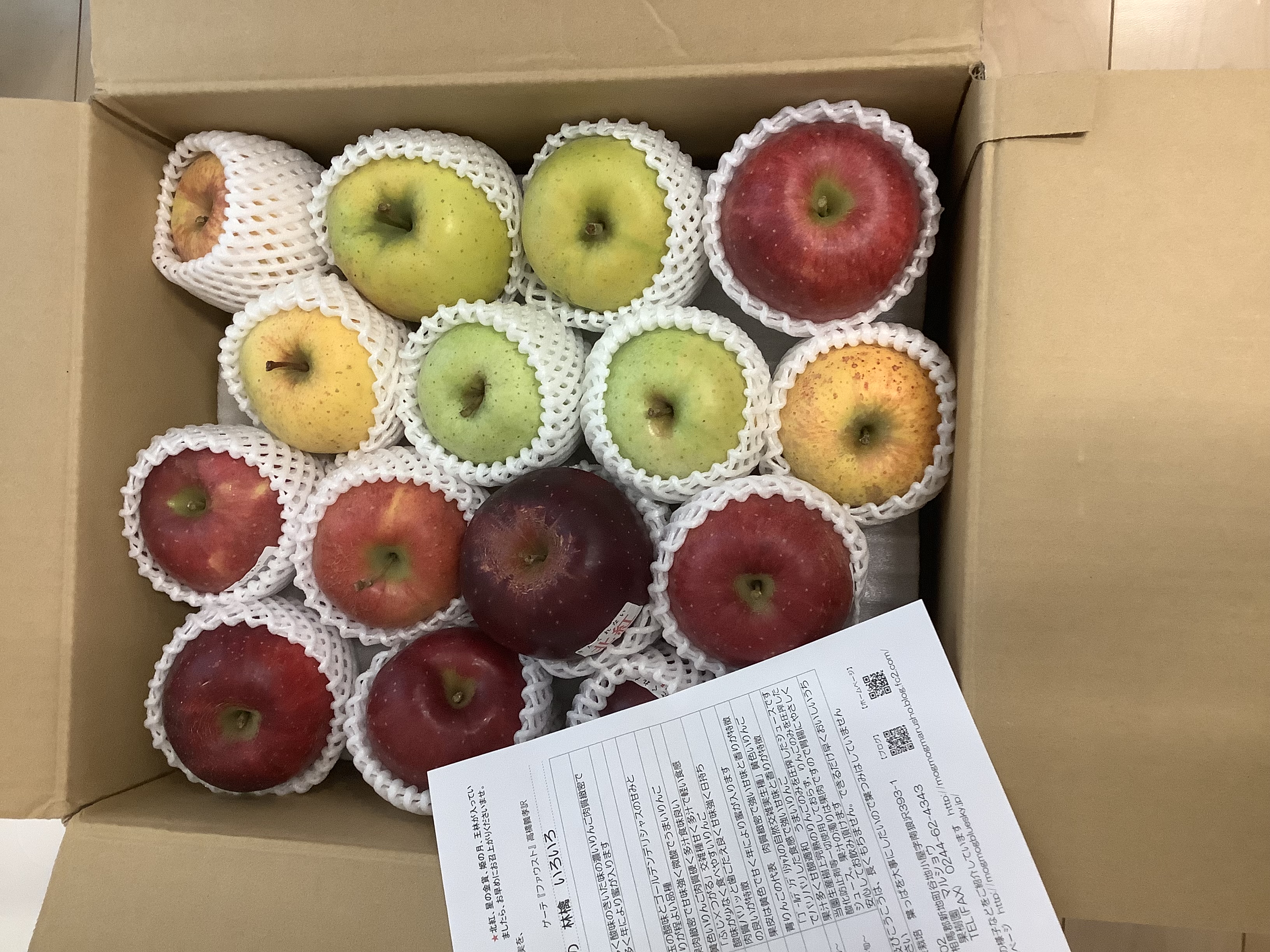

林檎!

毎年、お取り寄せしている林檎が届きました。福島県相馬郡新地町にある果樹園マルショウの林檎です。https://www.mogmogbluesky.jp/食べ始めると止まらない美味しさで、家族でせっせと競い合うように食べていると、10キロ入りの大箱も、すぐになくなってしまいます。旬の果実故の美味しさもあると思うのですが、マルショウの林檎は、なんだかもう言葉に言い表せない特別の美味しさがあるというのが我が家の一致した公式見解です。果汁の味が澄んでいて雑味がなくて、食感も爽やかで、林檎本来の美味しさが心一杯に広がるので、今すぐ幸せになりたい人にお勧めです(笑)。我が家に届いたのは、10キロのいろいろな林檎の詰め合わせ。食べるの勿体ない位、色とりどりで綺麗なのですが、勿体ないと言っている暇もないくらい美味しいので、食べてしまいます。林檎の季節になる度に、そして、マルショウの林檎を食べる度に、相馬で出逢った大切な人たちの笑顔が心に蘇ります。皆様、お元気ですか?私は、元気で、毎日頑張っています。皆様のお幸せを、いつも心から祈っています。

2024.11.16

-

トランプ氏勝利

ずっと興味を持って追いかけてきたアメリカ大統領選の結果が出た。アメリカメディアの事前予想では、大接戦で、数日間結果が確定しないこともあるとか、法廷闘争にまで行くこともあるとか流れていたのに、蓋を開けてみれば、トランプ氏の圧勝といって良い結果だった。私は、ハリス氏&ウォルツ氏のコンビを勝手ながら応援していたので、本当に衝撃だった。見ていた媒体の偏りはあるかもしれないが、トランプ氏の集会は、登壇者が、誰かの悪口・中傷を言って、「そんなところで笑っていいの」と思うところで、聴衆がどっと笑う、という見るに堪えない内容が本当に多かったと思う。公然のいじめ大会みたいなことを政治家がやるんだ、と愕然とした。対して、ハリス氏の演説は日に日に迫力と切れ味を増していて、トピックの選び方もロジックの組み立ても、検察官という前歴が伝わってくる見事さで、彼女が自信を持って話をしているから、会場も一緒に乗っている感じで、失速感は感じなかった。彼女は、本当に輝いていた。大接戦という事前の予想に反しての大敗には、いろいろな分析がこれから出てくるだろうが、世論調査などの公式調査では上がってこない、言葉にならないところでの「女性」「黒人」に対する反発感・嫌悪感も影響していると思わざるを得ない。ヒラリー氏も、ハリス氏も、沢山の誹謗中傷を受けながら、道を切り開こうとしたのに、結果は伴わなかった。でも、その過程を無駄だったと嘲笑、冷笑する人に私は言いたい。彼女たちの傷だらけの背中を見ている人は、世界中に大勢いる。辛い闘いの中に煌めく輝きの価値は、分かる人には分かるんだ。私はそう思うし、自分自身も自分の持ち場で過程を大事にする日々を大切に積み重ねていきたい。結果だけじゃない、生きる過程は本当に大事だ。過程こそが人生の価値だ。人は知らず知らずのうちに、誰かをインスパイアすることがある。今日、ハリス氏は、敗北スピーチをするそうだ。私は、最後まで彼女を応援する。

2024.11.07

-

3月27日のこと

袴田事件の再審公判が結審した。ニュース速報で、検察官、再び死刑求刑、というテロップを見た時、十分予想できていた、というか、検察官はそうするに違いないと最初から分かっていたことだったにもかかわらず、自分でも驚くほど強い衝撃を受けた。常人の想像が及ばないレベルで心身を極限まで痛めつけられた日々を取り戻すかのように、周囲の愛情に支えられながら文字通り懸命に生きている袴田巌さんという、88才の一人の生身の男性に対して、また、袴田ひで子さんという、人生を賭けて弟を支えながら、心をよどませることなく明るく毅然と背筋を伸ばして目の前に座る小柄な91才の一人の生身の女性に対して、国家権力としては今もなお、巌さんの命を奪うことが相当だと考える、という、人間が人間である故に持ち合わせているはずの柔らかさや温かさが微塵も存在しない言葉を突きつけることのあまりの残酷さに、私はとても耐えることができなかった。あの場で検察官が言うべきことは、過去を変えられなくても、未来を変えていくための架け橋となる「ごめんなさい」だったのに。そのシンプルな言葉から、すべてが始まるのに。ただ、自分でも予想していなかった衝撃を受けたのは、やはり、私が、巌さんの存在を、とても自然に「生身の人間」として認識していたことが大きいと思う。巌さんは10年前に後述の村山決定により釈放されて以来、お住まいの浜松市を中心に、街を歩き、外に出かけ、様々な形で人々と触れ合ってきた。だから、巌さんは、最早「どこか遠くの見知らぬ可哀想な人」ではなかった。私たちの地域で私たちと同じように日常生活を送る、柔らかな皮膚を持つ私たちと同じ一人の生身の人間だった。その感覚は、私特有のものではなく、静岡県に住む人々にとっては、至極当たり前の感覚であり、その証拠に、最近、私の事務所を訪れる方々は、私が話題を振った訳ではないのに、目を潤ませたり、大きく見開いたり、頬を紅潮させたりしながら、口々に、「検察官が言っているのは、今から、あの巌さんを死刑にするってことなんですか?今からですか?」、「おねえさんは、どういうお気持ちで聞いていらしたのでしょうね」等と、我が隣人のことを語るかのように、話題にしていた。市井の人々の感情に触れて、改めて私の眼前に浮かんできたのは、今年の3月27日の風景だった。3月27日は、袴田事件再審公判において3日連続の証人尋問最終日という山場で、日本弁護士連合会の正副会長が知事、市長、新聞社等と面談する、日弁連再審法改正実現本部のメンバーが来静し市内各地で街宣活動を行うというスケジュールが組まれていた。私は、静岡県弁護士会側の担当副会長だったため、主に街宣活動に関して、街宣場所の調整、日弁連側との折衝、当会側の人員確保等の雑務を担当していた。雑務に追われていた余り、当日になるまで、「日弁連再審法改正実現本部」とはどのような組織なのかを実感する余裕がなかったのだが、朝7時半に、集合場所となっている弁護士会館に行き、小柄な身体から愛と優しさ、正義感のパワーが溢れ出す鴨志田祐美本部長代行(私は鴨志田弁護士の大・大・大ファンです!)、余りに膨大な量のあらゆる実務的な側面を調整し本部の要を担う上地大三郎事務局長はじめ、全国津々浦々から集まっていたその場にいた方々の、どこまでも真摯でありつつも、底抜けに明るくやる気に満ち溢れた、今からとても楽しくやり甲斐のあるイベントを実施するのだ!という雰囲気に圧倒された。ああ、この方々は、今日、この場で、本当に真剣に、市民の方々に語りかけようとしている、世論を喚起しようとしている、だから、こんなにキラキラしているんだ、晴れて良かった、本当に良かった、と今までの人生でこれほど天気に感謝したことがないくらい、青空を嬉しく感じた。ただ、私が、率直に一番驚いたのは、その場に、村山浩昭元裁判官がいらしたことだった。そう、10年前の3月27日に巌さんの再審開始決定、そして、何より、死刑の執行停止のみならず拘置の執行停止を命じたいわゆる「村山決定」の村山部長(正しくは、村山元裁判官もしくは村山弁護士、とお呼びすべきなのだと思うのですが、部長という呼称が、静岡県弁護士会会員としては一番しっくりするのです・・・)がいらしたのである。この場にいらっしゃるということは、もしかして、村山部長も資料配付などされるのだろうか、と思いながらご挨拶申し上げると、穏やかな笑顔で、「(街頭に立つ全員が身につけることになっている日弁連の)腕章がうまく自分でつけられないので手伝っていただけませんか」とお声かけいただいた。わあ、やっぱり、街頭に立たれるんだ、今日この日に村山部長が街頭に立たれたらマスコミが絶対に集中してしまうけれど大丈夫なのだろうか等と少しドキドキしながら、「もちろんです」と安全ピンで腕章をつけるお手伝いをさせていただいた。その後、裁判所前で始まった街宣、傍聴券を求めて並ぶ人々、通勤、通学途上の方々や学生に向けて、鴨志田弁護士はじめ再審法実現対策本部メンバーの弁護士の声が力強く良く通る声が響き渡る中、私は、傍聴券を求める方々の悲喜こもごも(ほとんどの方は残念ながら外れ)を目撃しながら、ハワイからこの日のためにいらしたという有名なデイビッド・ジョンソン教授の抽選番号が当選し、教授が大喜びされている瞬間を思いがけずご一緒させていただく等の幸運にも恵まれたりしつつ、駆けつけてくれた静岡県弁護士会会員(みんな、ありがとう!!!)と一緒に、一部でも多くの資料を配付したいと精出していた。街宣は朝だけではなく静岡市役所前で昼にも行われ、日弁連再審法実現本部のメンバーも朝よりなお多くなり、それぞれの方が力強く心の底から道行く人々に呼びかけをされていた。刑事裁判界のレジェンド裁判官であった、木谷明先生までいらしたことには、もう、驚くというより感動した。どれほどの気合いなんだ、この街宣は!そして、予想通り、マスコミのカメラやマイクは、数メートル離れた私の立ち位置からは、人だかりで村山部長のお姿が見えなくなる程、村山部長に集中していた。元々、村山部長は、マスコミの前に出ようと出まいと、村山部長率いる合議体が、10年前に再審開始決定を出したのに、その後の検察官上訴のために、事件が東京高裁、最高裁、東京高裁、静岡地裁と裁判所を転々と係属した末に、いまだに再審公判が続いており、10年後でもなお無罪判決に至っていないという袴田事件のあまりにも長い時の流れを象徴する存在だった。まして、10年前のこの日、再審開始決定を出した当の合議体の元裁判長である村山部長が、ちょうど10年後に、いかにこの裁判が不条理かを訴えるために、敢えて自ら街頭に立って、人々に訴え、資料を配るという「絵」が、マスコミの注目の的になることは、私のような部外者の目から見ても、火を見るより明らかだった。もっと言えば、マスコミの注目を集めてしまうことで、何かしらの批判も受けてしまう可能性があることも、また、容易に予想がつくことだった。でも、そのことは、村山部長ご自身が誰よりも分かっていらしたことだった筈なのに、何故、今日、ここに立つ決断をされたのだろう。よほどの覚悟で今日ここにいらしたのではないか、そう思って、次々駆けつけてくれる当会会員(何度でも言います、みんな、ありがとう!!!)にビブスを渡したり、立ち位置を調整したりする雑務の合間に、そっとご様子をうかがうと、村山部長は、カメラの前でも外でも、他のメンバーとまったく同じように、ずっと笑みを絶やすことなく、通行人の方々に、明快な言葉で語りかけ、丁寧に頭を下げ、歩み寄り、資料を手渡しておられた。他のメンバーと同じ、ではあるが、他の誰も引き受けることができない村山部長にしか持ち得ない孤高の覚悟のせいか、そこだけ不思議な光が差しているようだった。どこまでも穏やか、でも、本当に毅然とした佇まいに、私に限らず多くの方々が心を揺さぶられたと思う。この10年間は、巌さん、ひで子さん、弁護団、支援者、誰にとっても長すぎる10年間だったが、村山部長にとっても、また想像を超えた歳月だったのではないかと推察される。でも、この10年の間に、冒頭に述べたとおり、巌さんは、私たち静岡県民にとって、本当の意味での「人間」になった。そのことを、心から村山部長にお伝えしたいと思う。もちろん、巌さんは、今も拘禁症の後遺症に闘い続ける日々だが、その闘いの日々をも、市井の人々が実感し、一人の人間としての巌さんを感じるようになった。だからこそ、小難しい専門家同士の机上の空論の話ではなく、目の前の人間の尊厳を守るために、再審法改正が必要だという主張が、地に足がついた市井の人々の実感と一致する形で、世論を形成しつつある。日弁連再審法改正実現本部は、今年を「実現」の年にすべく、一層精力的に活動されている。当会においても、4月に再審法改正実現PTが結成され、私も、PT委員に任命された。今週は、焼津市、静岡市、それぞれに説明にお伺いする予定を組んでいる。少なくとも私は、再審法改正が何故必要かを説明する度に、3月27日のあの空気感を、また、村山部長の佇まいを思い浮かべることになるだろう。*3/27のテレビ報道の一部は下記の通り。NHK静岡https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20240327/3030023366.html静岡朝日テレビhttps://www.youtube.com/watch?v=ysineMZ5ovg

2024.05.26

-

髙橋俊樹弁護士「相馬支部だより」(福島県弁護士会会報 第55号 2024年3月31日発行)

つい先日発行された、福島県弁護士会会報に、相馬支部長である、髙橋俊樹弁護士が、相馬ひまわり基金法律事務所について寄稿してくださいました。大変お忙しい中、先生が一人一人の所長に愛情深くコメントしながら、相馬ひまわりの歴史を辿って下さった労作で、何度も読み返しては、涙してしまいました。自分の事務所の歴史を辿るなら、まだともかく、他人の事務所、ましてや、ご自身が登録する前の草創期のことを調べるために、過去の会報まで確認いただくという姿勢に、髙橋先生の日頃の緻密で誠実なお仕事ぶり、温かなお人柄がうかがわれます。相馬ひまわりは、地元の先生のご協力とご支持があってこそ、成立し得る存在であり、相馬ひまわりの方から、感謝の言葉を申し上げなければならないところ、このような文章で、地元の先生が相馬ひまわりの存在意義を語って下さっていることを、しみじみと嬉しくありがたく、心がいっぱいになりました。歴代所長は、色々個性はありつつも、基本的には、自分の私利私欲とは切り離し、その時期ごとに、公益活動として必要な活動をしてきた(少なくともしようと頑張ってきた)と思うので、その歴代所長の奮闘を、会報という公式な記録に、刻んでいただけるとは、相馬ひまわりも幸せなひまわりだったと思います。髙橋先生の素敵な文章を、一人でも多くの方に読んでいただきたく、先生の許可をいただき、下記でご紹介します。髙橋先生、お忙しい中、本当に本当にありがとうございました。また、ゆっくりお目にかかり、お話できる機会を心から楽しみにしております。 本年度の相馬支部支部長を務めております髙橋俊樹です。 前回の会報作成時(令和5年7月)以後の相馬支部内の大きな話題は、何といっても、長年、相馬支部において、重要な役割を果たしてくれた、相馬ひまわり基金法律事務所が閉所したことです。相馬ひまわり基金法律事務所は、葦名ゆき先生が初代所長に就任し、平成17年4月から活動を開始しております。その後、2代目所長渡辺淑彦先生、3代目所長米村俊彦先生、4代目所長平岡路子先生、5代目所長松尾政治先生、6代目所長田中洋子先生と引き継がれ、相馬ひまわり基金法律事務所は、その役割を十分に果たしたことなどが理由で、令和5年9月末日をもって閉所しました。 私自身、2代目所長の時期である平成21年10月に福島支部から相馬支部に登録替えをしたため、2代目所長渡辺淑彦先生以後の歴代所長の先生方には、様々な場面でお世話になりましたし、各先生方との間にはたくさんの思い出があります。 私が登録替えをした平成21年頃は、相双地区の方に「弁護士です」と言うと、口をそろえて「相馬ひまわり基金法律事務所の先生ですか」という言葉が返ってきて「違います」というやりとりをすることが定番になっていたのを思い出します。開所からわずか数年で、相双地区の多くの方に「相馬ひまわり基金法律事務所」の存在を定着させた葦名先生や渡辺淑彦先生の努力が、相当なものであったことは想像に難くありません。また、渡辺淑彦先生は、相馬支部の各法律事務所が分担して行っていた弁護士会業務について、他支部と同様「支部会館において支部職員が弁護士会業務を行う」という、現在の体制を作ってくれました。現在も安定した支部運営ができていることは、渡辺淑彦先生が相馬支部の将来を見据えた適切な体制構築をしてくださったおかげだと思います。 3代目所長米村俊彦先生の所長在任中における最大の出来事は、やはり東日本大震災の発生です。震災の混乱の中、相馬支部会員の中で事務所運営等への影響が相対的に大きくなかった、私と米村先生は、平成23年3月20日ころに被災者支援等の活動を開始し(原発事故の影響で南相馬市原町区には同年4月22日まで「屋内退避」の指示が出されていました。)、宮城県に避難していた若杉先生を加えて毎日のように何時間も会議をしていたことを昨日のことのように思い出します。その後、徐々に支部会員が加わっていく中、同年4月上旬ころから、支部会員全員がほぼそろった形で支部会を開催できるようになり、当支部による震災対応が本格化していきました。言葉に言い尽くせないほど大変な状況のもと、米村先生は、相馬支部長として、まだまだ若手と言ってもよい他の相馬支部会員を力強く牽引してくださいました。 4代目所長平岡路子先生は、歴代所長の中で最も長く相馬支部に所属してくださった方でした。まだまだ、原発事故の影響が継続している中、米村先生の後を継いで、4代目所長に就任し、所長在任中はもちろんのこと、夫である5代目所長松尾政治先生が所長に就任した後も、相馬ひまわり基金法律事務所の勤務弁護士として、相双地区や福島県の復興、原発被害者支援のために精力的に活動してくださいました。4代目所長平岡路子先生、5代目所長松尾政治先生がいらっしゃった時期は、上記のとおり、東日本大震災の影響が色濃く残っていただけでなく、令和元年台風や令和3年2月の地震で相馬市内に深刻な被害が発生するなど、相馬支部管内は、多くの災害対応を強いられましたが、お2人による地域のために行った献身的な活動は、相馬支部管内の多くの方を救ってくれました。 6代目所長田中洋子先生は、コロナウィルス感染症が社会問題になり始めた時期に所長に就任されました。コロナウィルス感染症の問題は、自然災害とは異質な問題であり、その対応等には様々な苦労があったと思います。また、令和4年3月に発生した地震は、相馬市内に大きな被害を与えたのですが、これまで相馬ひまわり基金法律事務所内に蓄積された災害対応の知見を活用して、被災者支援に尽力してくださいました。加えて、全国的に「ひまわり基金法律事務所」を閉所した前例がほとんどないため、「相馬ひまわり基金法律事務所」の閉所に向けた作業等も大変だったと思います。 今回の原稿を書くにあたり、相馬ひまわり基金法律事務所の開所当時のことを確認しようと考え、平成21年10月9日発行の会報第29号に岩淵先生と葦名先生が寄稿された、同年7月14日に亡くなった小畑先生を偲ぶ記事をあらためて読んでみました。その記事を読んで、弁護士過疎地域であった当時の相馬支部の大変な状況や、その状況を改善するために尽力された小畑先生と葦名先生のご苦労やご活躍が伝わる記事であると感じるとともに、あらためて、相馬ひまわり基金法律事務所が相馬支部に設立されたことが、相馬支部の歴史において最も重要な出来事の一つであることを再確認できました。 このように、小畑先生と葦名先生が作り上げた「相馬ひまわり基金法律事務所」による地域のためのリーガルサービスの基礎は、その後の歴代所長によって、より一層充実・発展し、現在も、有形無形の形で相馬支部管内の様々なところに大きな影響を残しております。相馬支部会員一同、「相馬ひまわり基金法律事務所」が相馬支部に残してくれた様々な財産を大切に守りながら、これからもより一層、地域のために活動していきたいと考えております。以上

2024.04.29

-

「相馬ひまわりが教えてくれたこと」

今日は、4月23日。何の日でしょう?そう、相馬ひまわり基金法律事務所のお誕生日です。私にとっては、大切な記念日のひとつであることは、以前も書きましたが、相馬ひまわり基金法律事務所は、昨年9月に閉所されたため、もう、これ以上、年を取ることはありません。でも、4月23日が私にとって、ずっと大切な日であり続けることは変わりません。今年2月、ご縁があり、法務研究財団のニューズレター・JLF NEWSの「会員の声」欄に、下記エッセイを寄稿しました。この文章は、私がこれまで散々日弁連のひまわり基金の宣伝のために言ったり書いたりしてきたものとは自分の中では違っていて(結果的に似たようなことは書いていても)、有望な後輩をひまわりにいざなうとか、相馬ひまわりの地域での実績を分かってもらうとかは、もうどうでも良い、ただ、葦名ゆき弁護士が、どれほど相馬ひまわりを心から大切に思ってきたかを私の心から自然に溢れ出る言葉で表現しきれればもうそれで良い、私以上に相馬ひまわりを愛した人はいないんだから、私しか書けないんだから、と、他の誰のためでもなく、自分のためだけに、という気持ちで書いたものです。もう年を取れない相馬ひまわりの誕生日に、私が私のために書いた文章を、ご紹介させてください。 「相馬ひまわりが教えてくれたこと」 弁護士(静岡県弁護士会)葦名 ゆき 2023年9月30日。2005年4月23日に福島県内初の公設事務所として開設された相馬ひまわり基金法律事務所(以下「相馬ひまわり」という)が、約18年半の歴史に幕を閉じ、ひっそりと閉所した。 私が相馬ひまわりの初代所長を務めていたためだろう、閉所に伴う取材を受けた*1。担当記者さんの聞き上手もあり、懐かしく、相馬ひまわり時代の思い出を語っていたところ、我知らず「弁護士として生きる上で大切なことは、全部、相馬ひまわりが教えてくれました」という言葉がこぼれ、寂寥感が漂っていた心に、パッと温かな光が灯った。事務所が物理的になくなっても、相馬ひまわりが私に教えてくれたことは決して消えない、と私自身が気付いた瞬間だった。折角なので、この機会に、「相馬ひまわりが教えてくれたこと」を整理してみたい。 真っ先に挙げたい学びは、一人ひとりの相談者、一つひとつの事件にきちんと真摯に向き合うことがすべてのキャリアの源泉になる、ということである。 相馬ひまわりは、過疎地型公設事務所であったため、基本的には、どんな仕事も1人でやらなければならなかった。わずか1年半の実務経験の弁護士が、いきなり管轄裁判所の管内人口約12万人の地域に赴任したのである。孤独感も凄まじかったが、それ以前に、果たして私の能力で太刀打ちできるプロジェクトなのか、という根本的な不安で足が震えた。でも、逃げる場所はどこにもない。私のスペックを倍増させる魔法もない。持っているすべてをフル活用して全力対応するしかなかったが、結果的には大小様々な失敗を沢山してしまい、弁護士に向いていないと真剣に悩んだことが何度もあった。でも、失敗から逃げずに正面から向き合うことでしか、人は成長できない。大学・大学院通じての指導教官、後藤昭先生の「失敗をしない名医はいません。失敗から学ぶ人だけが名医になれるのでしょう」というお言葉は、変わらぬ金言である。 次に挙げたい学びは、地域を俯瞰する視点の普遍的な重要性である。 相馬ひまわりで、大量のバラエティに富んだ事件をこなさざるを得なかったことで、生じている現象だけではなく、その現象をもたらしている源流が何かを考える機会が必然的に多くなった。適用する法制度自体の歪み(当時のグレーゾーン金利が良い例である)、男尊女卑の社会構造、原発産業に頼らざるを得ない過疎地域の貧困等、当然すぐには解決できないことばかりだが、源流が何かをまずは知り、関心を持たないことには社会は永遠に変わらない。また、このような根本的な問題に一人で対処できる筈はなく、行政や他士業といった他者と連携を取って物事に立ち向かうことが必須であると気付けたことも大きい。 なお、相馬ひまわり内外で出逢った沢山の人々に引っ張られるようにして、上から俯瞰するだけではなく、地域に分け入り、コミュニティの豊かさ、人と人との繋がりの温かさ、強さに触れたことも、かけがえのない体験だった。私は、相馬ひまわり赴任以降、幸せとは突き詰めれば、人と人との絆である、とゆるぎなく信じるようになった。だからこそ、その絆を破壊し尽くした原発事故に対して法律家として為すべき対応を未だに整理することができず、ずっともがき苦しんでいる。それでも私に幸せの本質を教えてくれた相馬への愛が尽きることはない。 そして、最重要の学び、それは、自分のキャリアを自分で切り拓く勇気と気概である。 見知らぬ土地で一期一会の出逢いに遭遇して地域の絆を心身で感じながら、一つひとつの仕事を開拓して少しずつ信頼を勝ち得ていく努力を、2年半、無我夢中で続けたことは、私のその後のキャリアの基盤となってきた。切れ味鋭く磨き続けるリーガルマインドは、日本のみならず世界のどこでも通用する武器になるという確信を持って、不断の努力を積み重ねていけば、今はまだ力不足でも、いつか必ず、社会をより良く変えていくSocial Engineerになれる筈。そう信じて、これからも傷付くことを恐れず、挑戦していきたい。 こんなにも大切な一生の宝物となる学びを私に沢山与えてくれた相馬ひまわりさん。18年半、本当にお疲れ様、そして、本当にありがとう。 最後に、私含む歴代6所長の数々の失敗と学びを、他の誰よりも近くで伴走して見守り、満身創痍の相馬ひまわりを最後の最後まで献身的に支えて下さった事務局の堀川敦子さん、志賀わかなさんに、心からの感謝を込めてこの拙文を捧げたい。写真で掲げているプレートは、「手元に置きたい」という私の我が儘に応えて、お二人が相馬ひまわりのドアから苦労して引き剥がして下さったものだ。今後のお二人の人生に幸せが満ち溢れますように。 *1 この取材の結果は、令和5年12月27日付読売新聞福島版21面に掲載されている。司法過疎の問題に関心を持って取材頂いた薬袋大輝記者に感謝申し上げたい。

2024.04.23

-

岩本さん、いってらっしゃい!

今頃の更新になってしまいましたが、今年1月、法テラスのスタッフ弁護士として養成していた岩本輝尚弁護士が、法テラス雲仙法律事務所に巣立っていきました。静岡から雲仙は、一体どうやって行くのだろう?!と思う程に、遠い場所ですが、定期的にZOOMでお話しているので、距離はそんなには感じません。でも、いつも誰よりも早く出勤し、誰よりも遅くまで仕事をしていた岩本さんの、しっかり目を見て言ってくれる、気持ちの良い「おはようございます」「お疲れ様でした」がこの1月から聞けなくなったことを、ふとした時にしみじみ淋しく、また、懐かしく感じます。そう、岩本さんは、とおっ~~~~ても頑張り屋さんでした。事案の本質や解決策に一直線に迷いなくさっと到達するといういわゆる器用なタイプではなかったのですが、そこを努力の量で補おうとするガッツが彼の仕事に対する向き合い方の最大の特徴だったと思います。昼も夜も週末もない働き方には、何度も私たちから心配のブレーキをかけたくらいでした。私と間さんは、彼の努力は心から称えつつも、いやいや、もっと事件を俯瞰して見てごらん、この事件の骨子は何なの、そうするとここは完全に余事記載になるでしょ、論点を沢山拾っても実務では褒めてもらえないんだよ、よく考えて必要なことを見極めて勝負所から逃げずに厚く説得的に焦点絞って論じていかないとね、という趣旨のことを、様々な表現で、口を酸っぱくして指導し続けてきました。ひたすら努力量で押すスタイルは、長く趣旨がはっきりしない、伝わらない起案になってしまうという実務的な問題もありますが、マルチタスクを同時にこなさなければならない弁護士業務においては心身が持たず、持続可能性がない方式だということも危惧していたからです。岩本さんは、私たちの指導に本当に真摯に耳を傾けて吸収しようとしていました。でも、上記の通り、努力量で様々なことを乗り越えるのは、良くも悪くも、彼の人生の一部であり、アイデンティティでもだったので、一朝一夕に変えられることではありませんでした。そのため、私たちも、繰り返し同じようなことを言い続けてきた一年間となりました。岩本さんの立場からすれば、私たちの指導がいやになって腐っても決しておかしくないと思うのですが、岩本さんは、落ち込みながらも、腐りませんでしたし、絶対に諦めませんでした。どうやったら、より成長できるのか、どうすれば、自分がなりたい弁護士に近づけるのか、その問いに自分で背を向けることが決してありませんでした。すぐに解決できなくても、努力をやめない。それは、誰にでもできることではありません。岩本さんだからこそできたことです。その岩本さんのガッツが分かっていたから、私たちも、言い続けられたのだと思います。私たちができることを最大限与えてあげたい、といった、指導する人を本気にさせる姿勢が岩本さんにはゆるぎなくありました。本当によく頑張りました。ご縁あって当事務所に来てくれて本当にありがとう。これからも、あなたの誠実で優しい人柄を生かして、また、ぶれない向上心というあなたの最大の宝を大切にして、これまで通り、ひたすら進み続けてください。最後に、赴任に際して、岩本さんにお贈りしたお手紙を、貼り付けておきます。この1年間本当にお疲れ様でした。あっという間でしたが、濃密な、ジェットコースターに乗っているような期間だったのではないでしょうか。沢山の壁にぶつかったと思いますが、壁にぶつかり負った数々の傷はあなたの勲章です。壁から逃げることなく悩み苦しんだことを誇りに思って下さい。私が以前読んで感銘を受けたヒラリークリントンさんの自伝に、こんな一節が出てきました。 「傷のあるエメラルドは傷のないものより良いとされることがあります。傷が、本物であることの証拠だからです」“Flawed emeralds are sometimes even better than flawless ones,” Tala went on, “because the flaws show authenticity and character.” 今の岩本さんに、万感の想いを込めて、この言葉を贈りますね。養成事務所は実家です。辛い時、苦しい時は勿論、嬉しい時、達成感を感じた時、お気軽にご連絡ください。私たちは、いつでも岩本さんを信じて応援しています。GOOD LUCK! 元気でね!

2024.04.13

-

感謝

先日、静岡県弁護士会で、春の一大イベントである懇親会が5年ぶりに開催されました。式次第に新旧執行部の挨拶も組み込まれていたので、せっかくの機会と思い、事務局、会員、旧執行部への感謝の思いをお伝えしようとと思って臨みましたが、言い忘れてしまったこともあるので、こちらにアップしておきます。皆様、本当にありがとうございました。【事務局様への感謝】 県弁護士会の執行部に入って感じたことは、弁護士会を支えているのは事務局であるということです。一年で次々交代していく執行部と異なり、事務局は変わらないため、慣例ややるべきことリストを、執行部よりずっと把握して、適時適切なサポートをしてくださっています。でも言い方を変えれば、事務局は、常に責任の重い仕事を休む間もなく課され続けているということでもあり、業務内容、業務分担、給与体系が適切なのかは常にも問題意識として持ち続けたいと思いました。今年度執行部で、長年の懸案であった事務局の給与ベースアップを実現することができたのはささやかな誇りですが、業務構造の見直しは道半ばで、今後も取り組んでいくべき分野だと思っております。【会員の皆様への感謝】 担当副会長として、十数個の委員会の活動を拝見し、旺盛な活動に敬服しました。目配りが不十分で適切なサポートができていなかったことが多く反省することばかりですが、弁護士会の活動の中核をなす活動に熱心に取り組んでいらっしゃる会員のご尽力に改めて感謝申し上げます。 また、常議員会でも、執行部提案につき、熱心な議論をしていただき、国でいえば国会に相当する常議員会の重要性を再認識しました。会規規則に基づく会務運営を行うということは、実務法律家としての我々のアイデンティティーであり、明晰な司会進行をしてくださった伊豆田悦義議長からは、本当に多くのことを学びました。私は、今年度、引き続き常議員をつとめさせていただきますが、伊豆田議長から学んだことを、常議員会の場でも実践していきたいと思っております。 ただ、会員の不祥事は、上記に挙げたような旺盛な会務活動によって長年積み上げてきた信頼を一瞬にして崩してしまう出来事であり、市民に向けてどういう弁護士、弁護士会でありたいか、ということを一人一人が自覚して行動していかなければならないと襟を正される思いでした。【旧執行部への感謝】 昨年度執行部は、優秀な人材が揃っており、「弁護士会としてどう行動すべきか」という観点から、チームとして活発に、とことん議論できて、振り返ってみればとても楽しかったです。私利私欲ではなく、「弁護士会」という主語でなすべきことを議論することが当たり前だったのですが、それができたのは、執行部の面々が、自分の役職に対して強い責任感を持っていたことの表れだったと思います。皆様は、私が持ち合わせていない、優しさ、寛容さ、タフさ、知的さ、緻密さ、誠実さ、ユーモアをそれぞれに持ち合わせており、一緒のチームでお仕事ができたことをとても幸せに思いました。今後とも末永くお付き合いください。

2024.04.07

-

ただいま!

今日は4月1日。新たな年度の始まりです。学生にとっては、入学・進学、多くの社会人にとっては、入社や転勤の季節です。ただ、弁護士になってから、4月1日の年度始まりを意識することは、あまりありませんでした。学年が上がる、転勤する等の分かりやすい節目がなかったからかもしれません。でも、今年は違います。そう、昨日をもって、静岡県弁護士会令和5年度副会長の任期が満了したのです。今まで、副会長のお仕事に励んでおられる先輩方を見て、大変そうだなあ、等とぼんやりと思っていましたが、いざ自分が務めてみると、表に出る部分からは想像ができないような大量の裏方仕事があり、私としては、無我夢中で駆け抜けたという感じです。当初、副会長がどんなお仕事をしているかを発信しようと思ったのですが、会内・会外いずれのお仕事も、現在進行形で動いている案件ばかりで、また、書いていい内容ばかりでもなかったので、控えました。心身ともに余裕がなかったというところも大きいので、少し落ち着いてきたら、この経験から私が学んできたことを、また整理してみようと思っています。これまで一年間、私を支えてきてくださった多くの方々に心から感謝申し上げます。そんな訳で、今日は、一兵卒に戻れた記念日です!記念日の朝を祝うため、緑茶を入れて、美味しい最中をいただくことにしました。この最中は、いつも温かく応援してくださるH先生が、「祝 任期満了」のお熨斗付きで、贈ってくださったものです。嬉しすぎます!ああ、餡子の味が上品で本当に美味しい~~~。本当にありがとうございます。こんなに清々しく幸せな4月1日を迎えられて、嬉しいです。今日からまた新たなスタート、日々一瞬を丁寧に過ごしていきたいです。ブログを更新できなかった間にも、感じたこと、考えたこと、学んだこと、が沢山ありました。これも少しずつ言葉にしていけたら良いなあと思います。皆様、今後ともよろしくお願い申し上げます。追記:先程、大変お世話になっているK先生から、綺麗なお花をいただきました。心が穏やかに清らかになる感じがします。ありがとうございます!

2024.04.01

-

袴田事件-舞台裏の死闘-

袴田事件、検察が特別抗告断念、という速報が入ってきました!!!3月13日の決定日前から、この日のために、死力を尽くして闘ってきた弁護団、支援者の方々の努力に敬服します。誰よりもずっと闘ってこられた袴田巌さん、袴田秀子さんにも、やっと、心からの祝福を申し上げることができます。ここまでの余りにも長い闘いが、ようやく終焉を迎えそうであることに安堵しています。私の事務所のパートナーは、袴田事件弁護団で、主力として実働している間光洋弁護士です。間さんは、紆余曲折経て、実働人数が非常に少ない弁護団の中で、味噌漬けにされた血液の色変化というマニアックなテーマのために、鑑定人のいる旭川に何度も何度も出張し(静岡と旭川は本当に遠いです)、血液の色変化に関する鑑定人尋問や意見書作成といった誰よりも大変な仕事の多くを引き受けて、本当に本当に、心身を削って頑張っていました。大切なパートナーの渾身の努力が、再審の歴史を変えるかもしれない舞台で花開いていることを、心から嬉しく思いますし、心からの祝福の思いで一杯です。それにしても、今日に至るまでの舞台裏は、私から見ても本当に壮絶でした。あらゆる可能性を想定することは、弁護士業務の日常ですが、想定しなければならない「可能性」が極めて苛烈で、一人の人間の尊厳を踏みにじる内容になる可能性がある事件、それが袴田事件でした。まず、決定前。勿論、弁護団、支援者の誰もが、即時抗告棄却決定になることを信じてはいたと思いますが、それでも、最悪の事態に備えるのも、また、弁護人の仕事です。袴田さんは、現在、奇跡のような刑の停止決定を受けて、姉の秀子さんと穏やかに暮らしています。でも、万が一の不当決定の場合は、死刑囚として再度収監される恐れがある事件です。そのため、弁護団は、「死刑もしくは拘置の執行停止を取消す旨の決定」を想定して、職権発動申立、異議申立の書面を事前に準備していました。万が一にも、拘置の執行停止が取り消されたら、袴田さんの人生は破壊し尽くされることは明らかです。穏やかな日常から引き離すことは絶対に阻止しなければならない。「作業のために日弁連と往復する時間も惜しい」と考えた弁護団は、「決定文受取のときに、一連の書面を持参する。拘置の執行停止が取り消された場合、直ちに身柄に関する部分を検討する。書面の修正が不要であれば、弁護団長が押印し、高裁刑事訟廷に提出する。修正が必要な場合、1階弁護士控え室で作業をし、修正した書面に弁護団長が押印して高裁刑事訟廷に提出する(プリントアウトは地下のコンビニでできたはずです)」等と冷静に段取りを整えて、決定を受け取りに行く際に、鞄にこれらの書面をしのばせて、決定を受領しにいきました。どんな気持ちで、高裁の廊下で皆様待っていらしたのだろうと考えると心が一杯になります。また、たとえば、間さんは、3月13日に決定日が決まってから20日までの間、まったく予定を入れていませんでした。特別抗告をしなければならない場合のデッドラインを見据えて、一週間起案に集中するためでした。このスケジュール確保が、無駄になって良かったのですが、かといって、この一週間もまったく暇な様子はありませんでした。次の目標、特別抗告阻止に向けて、そして、特別抗告されてしまった場合に備えて、やるべき事が沢山あったからです。特別抗告阻止のためには、世論を喚起し、不当性を訴えることが必要でした。記者会見、集会、署名活動、法曹関係者の声などすべてが後押しになりました。検察側が、特別抗告を検討しているという報道が流れた時点で、弁護団長名で東京高検宛に差し入れた申入書は、法曹かつ人間としての弁護人が、同じく法曹かつ人間としての検察官に語りかける内容で、読み返しても圧巻の迫力です。また、特別抗告されてしまった場合のことも考えて、弁護人選任届が新たにいるのか、どこの小法廷に配点されるのか等の事務手続的な議論、また、東京高裁への意見書、最高裁判所への請願書(憲法上の権利として構成)等の書面もこの一週間で準備していました。この局面を、弁護団員の皆様全員が、過去実際に経験されていたとは思えないので、コンメンタール等で条文解釈をML上で議論した上での準備をしていました。どんなに最悪の場合であっても、袴田さんを絶対に守るという弁護人の仕事を完遂するために、四方八方に備えをしていた弁護団の冷静さとプロ意識に、私は、本当に感銘を受けました。幸いなことに、これらの備えの中には、良い意味で無駄になったものも多かったのですが、そのような無駄を厭わず、仕事をするプロフェッショナルの迫力が、この結果を引き寄せたのだと思います。最後に、皆様に是非来て頂きたいシンポジウム「袴田事件からみえる 再審法の問題点」のご案内です。申込期限が過ぎていますが、まだまだ受け付けているそうですので、是非ご参加下さい。私も楽しみに参加させて頂きます。映画上映に加え、小川秀世弁護士、鴨志田祐美弁護士という豪華な布陣がご登壇です。最後に。弁護団の皆様、支援者の皆様、本当に本当にお疲れ様です。これからも心から応援しております。

2023.03.20

-

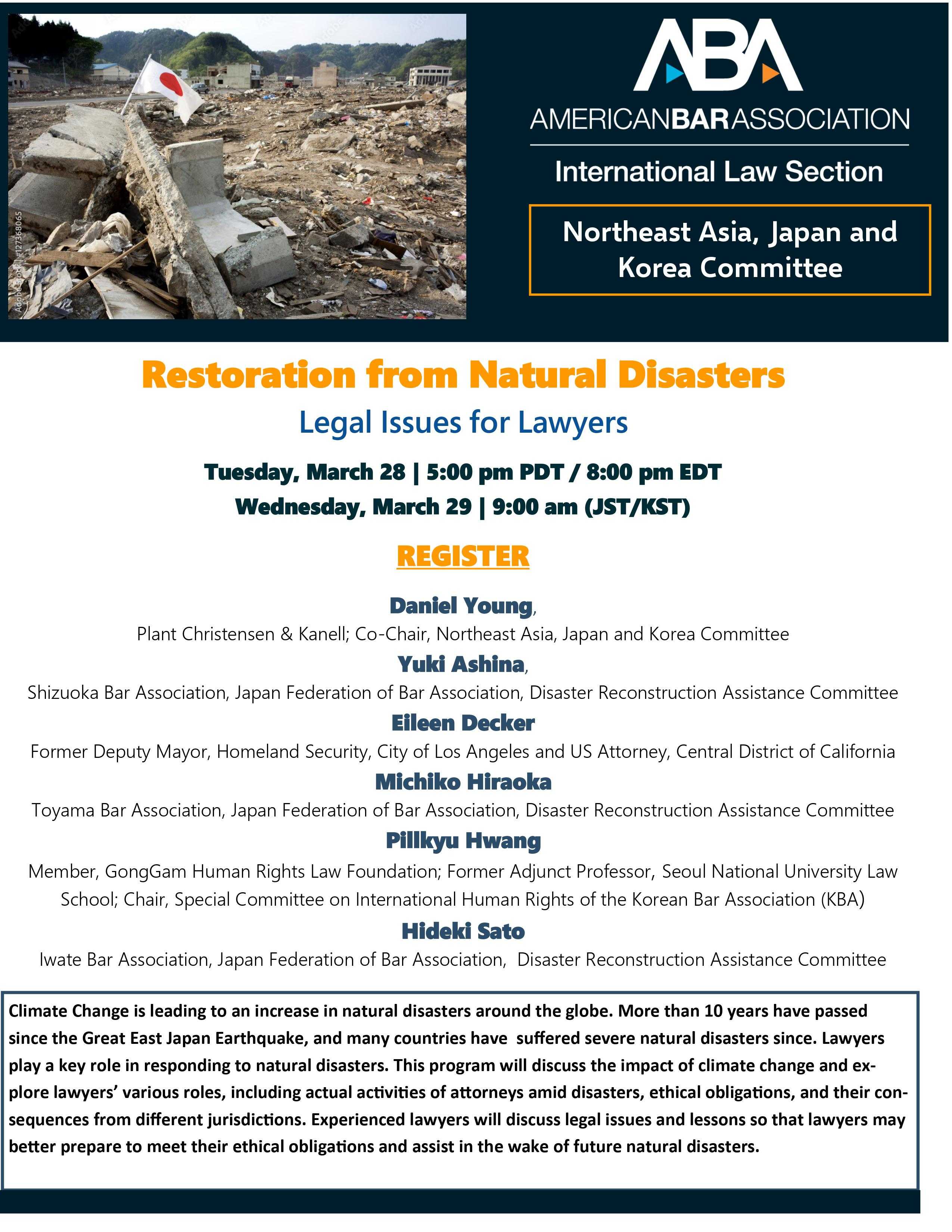

ご案内:3月29日(水)9時:ABA主催「災害復興における弁護士の役割と法的課題」ウェビナー

上記チラシの通り、日本時間3月29日(水)9時から、アメリカ法曹協会(American Bar Association, ABA)主催で「災害復興における弁護士の役割と法的課題(Restoration from Natural Disasters: Legal Issues and the Roles of Lawyers)と題するウェビナーを開催することになりました。日本、アメリカ、韓国から、スピーカーが出て、それぞれの国の弁護士の活動を報告するというイベントです。ご登録は、下記ページからお願い申し上げます。https://americanbar.zoom.us/webinar/register/WN_02te3tOmSnu6erl29e8F6wなお、お申込みいただく際には、ご氏名は、日本語ではなくローマ字でご記入いただけるようにお願いいたします(ご関心のある方に情報共有する際にはこの点のご連絡をお忘れないよう、宜しくお願い致します)。日本、韓国、アメリカの弁護士が、それぞれ自国での災害対応につき25分ずつ報告しまして、ディスカッションやQAの時間込みで全体で90分の予定です。時差の関係で9時という早い時間のスタートになりますが、きっと朝から頭を刺激される内容になるのではないかと思います!日本チームのスピーカーは、佐藤英樹弁護士(岩手会)、平岡路子弁護士(富山会)、私の3名で、本当に大変な準備を現在進行形で行っているところです。色々と報告したいこともあるのですが、海外でも有名な東日本大震災&福島原発事故を主な具体例として報告する予定です。韓国の弁護士さんは2014年発生のセウォル号沈没事故以来、社会的災害を研究してきた方だということなので、自然災害との共通点を意識しつつも独自の視点のお話がお伺いできるのではないかと思われます。アメリカの弁護士さんは、ロサンゼルス市の安全保障担当の副市長だったという方なので行政の視点からのお話がお聞きできるのではないかと思います。彼女は、災害対応を学ぶために、東日本大震災後の仙台に来たことがあるそうです。以下、このようなイベントをすることになったいきさつを、少しだけ補足させて下さい。2019~2020にかけての私が日弁連の客員研究員としてアメリカ留学をさせて頂いた際に、ダニエル・ヤング弁護士とお知り合いになりました。ヤング先生は、日弁連との関係では、ネイティブチェッカーとして、会長声明の英訳チェックや派遣留学生の研究計画チェックをされていますが、本業はユタ州の弁護士で、ユタ州災害復興支援委員会の所属メンバーであると当時に、アメリカ法曹協会・国際法委員会(American Bar Association, Section of International Law (ABA SIL))の部会である、北東アジア委員会(the Northeast Asia Committee)の副委員長でもあります。2019年9月に、ヤング先生にお招き頂き、ユタ州弁護士会での研究報告をプレゼンする機会がありました。その際に、日本からも、津久井進弁護士、渡辺淑彦弁護士、今田健太郎弁護士、神田友輔弁護士、工藤舞子弁護士が、大変お忙しい駆け付けて下さり、災害と弁護士にまつわるテーマで、一緒にプレゼンを行いました。この時の様子は、私のブログにまとめたことがあります。https://plaza.rakuten.co.jp/yyy0801/diary/201909260000/ヤング先生は、このときの日弁連災害メンバーのプレゼンにとても感動して下さり、ヤング先生が所属しているABAの委員会でも、同じような企画をしたいということを前々から仰っており、これまで何度か、対面での企画を検討して下さっていました。ただ、パンデミック下で海外渡航が難しい中、余り現実的ではない状態がここ数年続いていたので、対面ではなくウェビナーでの開催を考える方向に舵を切ることになりました。ヤング先生が所属しておられる、上記ABA国際法委員会、北東アジア委員会の委員長が、たまたま私と同期同クラスの三部裕之弁護士(いつも極めて的確なロジをしてくれる優秀な同期と、この機会に一緒にお仕事ができることを日々をとても嬉しく思っています)という幸運もあり、また、気候変動で災害が世界的問題になる中、ABAが日本の弁護士の活動に注目してくれること、日本の弁護士がリーダーシップを示せる機会もありがたいということで、対面の方が望ましいけれど、ウェビナーであっても良い企画を作ろうという機運が盛り上がり、主にヤング先生、三部さんと、これまで何度もミーティングを重ねて、今回の企画に至りました。私としては、この素晴らしい機会を最大限に活かすべく、これまで多くの方々が素晴らしい活動を積み重ねてきたことを強調したいと思いましたので、日弁連災害復興支援委員会に呼びかけて、スピーカーを募ったところ、平岡さん、佐藤さんが手を挙げて下さいました。本当にお忙しい中、英語プレゼンという慣れない大変な作業をご一緒頂くことに感謝の気持ちで一杯です。でも、チームだからこそできる厚みのある報告ができると思うので、とても楽しみにしています。いきさつは以上の通りですが、ウェビナーだからこそ気軽にできるアメリカ、韓国、日本、それぞれの国の弁護士の、災害時における活動を比較する視点で見ることができる貴重な機会となりますので、是非多くの方に見て頂きたいなあと思います!ご登録、どうぞ宜しくお願い申し上げます!!!

2023.03.06

-

映画「生きる」ー大川小学校津波裁判を闘った人たちー

先日、全法律家必見の映画を鑑賞しましたので、こちらでもご案内させて頂きます。下記HPにあります通り、全国で順次上映されていくようですが、今の時期は東京のみのようです。https://ikiru-okawafilm.com/ご存知の方も多いと思いますが、大川小学校事件は、74名の児童と10名の教職員が、東日本大震災で津波に巻き込まれて死亡したという悲惨な内容ですが、この映画はご遺族の視点から、行政の対応、裁判の経過、その後の人生などを追って記録した内容です。私は、監督でも関係者でもないのですが、ホントに大きな衝撃を受け、心から多くの方に見て頂きたいなと思いました。映画のメッセージを端的に表すことが難しい記録映画なのですが、敢えて特徴を述べるとするならば、学校、市、教育委員会、第三者委員会の映像が、あそこまで克明に記録されている事件というのも珍しいのではないかと思います。淡々と事実を繋げてあるからこそ、命の重さにおよそ真摯に向き合おうとしていない冷淡で第三者的な態度やコメントが、ご遺族の気持ちにどんどん降り積もって、どんどん追い詰められて行き場をなくしていく雰囲気を、我がこととして感じました。一人一人の「あちら側の人」に、強烈な悪意があったとかではないと思うのですが、これらの血の通っていない言葉をボディーブローのように浴び続け、「それじゃあ、うちの子は、運が悪かったから亡くなったということなの」「迎えに行かなかった私が殺したということなの」と思うしかないと崖っぷちまで追い詰められていくご遺族の気持ちを追体験した気がしました。映画のパンフレットには、「訴訟を起こして勝てなかったら二人で死のう」とまで覚悟されたご遺族のお話が出ていましたが、それくらい、切羽詰まった状態に、この方々を追い込んでしまったものをなくしていく努力を私たちがしていかなければ、亡くなった方々に申し訳なさすぎると思いました。ご遺族の方は、最終的には裁判に訴えざるを得なくなったものの、本当は、お金がほしかったわけではまったくなく、何があったかを真摯に誠実に説明してほしかっただけなんだと思うのです。償いようもない、取り返しのつかないことが起きたけれども、組織としては、こういうところに原因があってそのことについて心底申し訳ないと思っている、本当に本当に申し訳ありません、といった人間としての真摯な言葉を聞きたかったんだと思いました。そのような真摯な言葉の不在は、原発事故でも同様なので、汎用性のある現象なのかもしれませんが、とにかく、やるせない気持ちが私の心にも降り積もりました。また、弁護士的には、画期的な判決が出た裁判を取り上げているのに、裁判で勝ちました、めでたしめでたし、ではまったくない作りになっているところも、裁判というものの可能性と限界を考えるこの上ない材料となっており、検討すべき視点が多いと感じました。高裁の裁判官が、遺族の気持ちに寄り添う言葉を尋問や判決で述べていたこと、検証での真摯な佇まい(と映像上思いました)に、遺族が救いを見いだせたことにも、我がことのように安堵しました。裁判官の言葉の重味を心底考えさせられますし、法律家の真摯な立ち居振る舞いは、私たちが思う以上にずっと大切なことなのだと思った次第です。この映画が訴えかけようとしたものを、沢山の方々の心で、それぞれに受け止め、それぞれに想いを巡らして頂くことを心から願っています。

2023.02.24

-

教職員コンプライアンス委員会に出席しました。

先日、有識者委員の一人として、静岡県教職員コンプライアンス委員会に出席しました。議題は、教職員の不祥事対策、最近の不祥事案件急増を受けて、注目度が高い会議となり、テレビカメラが複数台入って、報道(静岡朝日テレビ、SBSテレビ)されました。審議内容は、県のHP上で後に公開される予定です。静岡県弁護士会の場合、会内の推薦手続きを経て初めて有識者委員になるという仕組みなので、私は、有識者委員のお仕事には、私個人の意見だけではなく、法的専門家としての弁護士の意見を代表するという感覚で、真摯に発信したいと思って臨み、弁護士会の不祥事対策を思い浮かべたり、より良い研修のあり方等、普段の経験を、どうこの場面に活かすかという観点で発言しました。県教育委員会の強い危機感はとても良く理解できつつも、各有識者委員からは、それぞれの不祥事にそれぞれ対策するということも大事だが、現場の風通しを良くして、不祥事を未然に防ぐといった組織風土の醸成が必要なのではないかという視点が、様々な言い方で発信されました。民間会社の視点(従業員が幸せでないとお客様も幸せにできない)、PTAの視点(生き生きしている素敵な先生を見ることで子どもが先生に憧れるようになるような学校を作って欲しい)、臨床心理士の視点(コロナの中で、子どもたちもそうだったが先生も尋常ないストレスを受けてきた)、いずれも、外部委員だからこそ提言できる内容だったのではないかと想います。弁護士会も不祥事対策には頭を悩ませているところなので、他の組織に口を出せるような立派な状態ではないのですが、不祥事は、一朝一夕に起こるものではなく、様々な負の要因が積み重なって発現することが多いので、短期的な対策だけではなく、長期的な組織風土の改善のビジョンが凄く大事なのですよね。とはいえ、ビジョンを形にしていくのは、言うは易し行うは難し、なのです。県教育委員会はじめ関係各位の継続するご努力に心から敬意を表しつつ、私ができるお手伝いを続けていこうと思います。

2023.02.03

-

岩本輝尚(いわもと・てるひさ)弁護士が加入しました!

本年から、当事務所に、岩本輝尚(いわもと・てるひさ)弁護士が加入しました!http://hinodecho-law.jp/岩本さんは、法テラスのスタッフ弁護士として、養成期間の1年間を日出町法律事務所で過ごすことになります。日出町法律事務所は、私と間光洋弁護士の二人体制ですが、同じ年齢、ということ以外に、二人とも、共に若い弁護士を養成し、司法過疎地域等に送り出す機能を有する都市型公設事務所の出身という共通点があります(私は東京パブリック法律事務所、間さんは大阪パブリック法律事務所)。駆け出しの時期に、弁護士が身につけておくべき技術を先輩の仕事を見ながら体得していくことの重要性を痛感している私たちにとって、法曹養成は、事務所の核となる大事な仕事で、これまでも、修習生、ロースクール生、若い弁護士を積極的に受け入れてきました。従って、この度、岩本さんを事務所にお迎えできたことは、私たちにとって本当に嬉しいことであり、この1年間が、岩本さんにとっては勿論、私と間さんにとっても、自己研鑽を積み、共に成長していくことができる機会になるように力を尽くしていきたいと思っております。岩本さんは、まだ加入して約3週間ですが、毎日一生懸命業務に取り組んでいます。法テラスのスタッフ弁護士という仕事に修習生時代から自分なりに強いビジョンを描いて憧れていたという岩本さん、何でも吸収しようとする意欲に溢れていて、私たちも日々刺激を頂いています。礼儀正しさ、相談者に対する真摯な態度、条文を大切にする姿勢など良いところが沢山ある岩本さんですが、もっとも優れた資質は、指導する側を本気にさせる向上心だと思います。まだまだ学ばなければならないことばかりであることは、私たちも同じです。どんなにキャリアを重ねても、目の前には次々高い山がそびえ立っていきます。先日、岩本さんの起案についてコメントしている時に、私の知識や経験といった、言葉で伝えられるもの以上に、私が、私を頼ってくれた方々のために、そして、自分の成長のために、かっこ悪くもがき苦しみながら、全力で努力する姿を1年間見て欲しいと言いました。岩本さんが、私の想いを確かに受け止めて下さった気がして、嬉しかったです。1年間はあっという間ですが、お互いにとってかけがえのない1年間になるよう、一緒に成長していきましょう!**************************************ご 挨 拶謹啓 新春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 この度、当事務所に、岩本輝尚(いわもと・てるひさ)弁護士が加入することになりました。 岩本弁護士は、立命館大学、立命館大学法科大学院を経て、今月、弁護士としての第一歩を踏み出した新進気鋭の弁護士です。仕事を通して社会に貢献する情熱と依頼者のお気持ちに寄り添う優しい気質を兼ね備えておりますので、必ずや皆様のお役に立てる弁護士になることと思います。 岩本弁護士は、当事務所での一年間の養成期間を経た後、法テラスのスタッフ弁護士として司法の光を必要とする地域に赴任することが予定されておりますので、岩本弁護士により司法サービスを受けることになる方々にも思いを馳せ、心を込めて指導して参りたいと考えております。 また、私たちとしても、岩本弁護士と共に成長し、良質な法的サービスを一人でも多くの方々にご提供できるよう、引き続き、努力精進して参りたいと思います。 皆様には、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。敬白令和5年1月吉日弁護士 葦名 ゆき・弁護士 間 光洋謹啓 新春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、この度、私は、司法修習を終え、日出町法律事務所にて、弁護士としての第一歩を歩み始めることとなりました。 この一年間、弁護士に必要な知識と技術はもちろんのこと、弁護士スピリットをも全力で学んで参りたいと考えています。そして、助けを必要としている方々に優しく温かな司法サービスを一日でも早く提供できるように日々研鑽して参ります。 皆様方には、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。謹白令和5年1月吉日弁護士 岩 本 輝 尚

2023.01.24

-

アメリカ中間選挙

アメリカのビッグイベント、中間選挙の結果が出つつあります。事前予想では、共和党大躍進が報じられていたのですが、実際には、それほどでもなく、というより、むしろ民主党は与党にしては大善戦という結果で、民主党が好きな私としては、ほっとしています。・・・といっても、私が民主党が好きなのは、UIUCで、民主党支持者にしか会わなかったといっても過言ではない程偏った環境にいたことが大きく影響しているので、私が、民主党のことも共和党のことも、きちんと理解できているわけではないことは自覚しています。それにしても、大統領選、中間選挙が交互にある関係で、アメリカの場合、2年に1度の国政選挙イベントがあるわけですが、他国民から見ても興味深く面白いです。私が一番惹かれるのは、やはり、各候補者の演説ですね。聴衆を引きつけるスピーチに接すると、本当に感動します。でも、もっと感動するのは、聴衆の反応ですかね。候補者のスピーチへの反応を素直に出していく、頷いたり拍手したり叫んだり呼応したり。政治に真面目に、でも、楽しく参加できるって良いなと素直に思うのです。たとえば、これは、オバマ元大統領の、ペンシルベニア州での演説です。私たちが大事にしてきた価値観、正直さ、平等とか、勤勉とかは私たちの出自にも宗教にも関係ないよね、大事な価値を守るためにしなきゃいけないことは何?不満を言ったり嘆いたりすることじゃないよね?何だ?という問いに、聴衆がVote!って答えるシーンとか凄い求心力だなと感動します。さすがカリスマ的な存在です。中間選挙には、同時に州知事選も行われ、私が応援しているStacy Abramsさんは、共和党の現職知事に負けてしまいました。保守的な土壌のジョージア州で、黒人女性というマイノリティの立候補、対する現職がトランプ元大統領とは距離を置くある意味安心感を与える?白人男性ということもあって、事前予想もずっと厳しく、奇跡を祈っていたのですが、健闘及ばずでした。でも、彼女が選挙期間中、どれほど多くの人と触れ合い、それぞれの人に届く言葉を届け続けてきたかは、彼女のツイッターを見たらすぐに分かります。この過程だけでも本当に感動しました。ヒラリークリントンさんの応援メッセージもまっすぐに届きました。一流の政治家の言葉の力は凄いですね。何度も挫折から乗り越えてきた彼女のことですから、またきっと立ち上がって彼女の守りたい価値のために全力で闘うのだろうと思います。言語の壁を乗り越えて、良質な言葉に沢山触れられるのは、本当に幸せです。自分も頑張らなくては、と鼓舞されます。

2022.11.10

-

オピノイド訴訟:大手薬局チェーンが和解に参加

これまでも何度かお伝えしてきた鎮痛薬オピノイド関連訴訟の最新ニュースです。大手薬局チェーン(CVS,Walgreens)が、それぞれ、約50億ドル、両者併せて約100億ドルの資金を拠出して和解に応じることを発表しました。今後10年以上かけて支払っていく内容のようです。原告は、数千もの州政府、地方自治体政府、Tribal governmentと呼ばれるNative Americanの自治政府とのこと、参加する当事者数、和解金額、どれをとっても、凄まじい規模ですよね。もっとも、原告の大多数が和解に合意することが和解成立の絶対条件ということなので、まだ成立するかどうかははっきりしていないようです。それにしても、これまで、責任を激しく争っていた薬局チェーンが、自ら巨額を拠出することになる和解に参加することになったなんて、本当に驚きのニュースです。薬局の主張としては、自分たちは医師が処方した処方箋に従って薬を顧客に渡しただけで何の責任を問われる余地がないというもので、私的には、そりゃそうですよね、と正直思ってしまいます。処方箋を持って行く客が求めていることは処方箋通りの薬を処方してもらうことであって、薬局には裁量がほとんどないような気がするからです。しかし、この主張が、昨年11月に陪審評決で否定されたのに続き、今年8月に連邦裁判所で裁判官による判決でも否定され、薬局の責任が認められたことが、今回、薬局が和解に参加する大きな転機となったとのことです。原告代理人、良く粘りましたね。既に巨額和解に合意していた製造業者、卸売業者に加え、薬局が加わることで、和解基金の規模、枠組みがはっきりしていくことが期待される状況において、今後の関心は、この巨額のお金をどう分配し、どう使っていくかを決めることに移っていくようです。先行する製造業者、卸売業者の和解内容は、薬物使用の教育システムや啓発教育、患者の治療等、州の薬物対策政策のための基金を設置したり、製薬会社や販売業者とは独立した情報収集機関を設立し、流通量を監視するというものですので、薬局の参加でも基本的にこの枠組みは変わらないのでないかと思われます。数千の当事者、しかも、州政府や自治体政府が原告という状況で、上記のような、単純な損害賠償とはかけ離れた配分案を作成する和解条項作成は、もはや立法措置に等しい作業ではないかと推察され、司法の役割を深く考えさせられます。ちょうど日本では、今、10年以上続いた複数の原発事故損害賠償請求訴訟が最高裁で確定し、原子力損害賠償紛争審査会で、判決などの分析調査が行われ、長らく改訂が行われていなかった中間指針が改訂される方向で議論が進んでいます。オピノイド訴訟も2013年頃から始まっているそうなので、この約10年間、日米それぞれの司法が大規模な不法行為にどのような役割を果たし、どのような結果を社会にもたらしたのか、考察してみたいと、ふと思いました。形にできるか分からないですが、自分なりの視点と軸を持って、司法の役割を考え続けていきたいです。

2022.11.05

-

「弁護士は何をもって困難におかれている方々や社会に貢献できるのか?」

先日、台風15号対応の相談会に、今年の司法試験合格者Sさん(ひまわり基金法律事務所に強い関心をお持ちというご縁でお預かりしました)にも参加頂いたところ、下記感想を頂きました。私の相談だけではなく、他の弁護士の相談も見学されていたので、その結果の感想ということだと思います。Sさんが本当に良く観察され肌で染みこむように吸収した体験を、ご自身で考え抜いて言葉にされた真摯な過程が伝わってくるような素敵な文章だと思いましたので、Sさんの許可を得て、ご紹介させて頂きます。なお、下記文章を静岡県弁護士会の台風15号相談担当者MLに流したところ、「強烈に胸を打たれた」、「とてもうれしく頼もしく読んだ」等の感想が寄せられ、本物の言葉は人にダイレクトに刺さるのだなと思いました。Sさん、今後ともずっと応援していますね!*******************この度はお忙しく、慌ただしい中、貴重な経験をさせていただきありがとうございました。個別に感じたことや、考えたことは本当にたくさんあるのですが、全体を通じて考えたのは、弁護士が何をもって困難におかれている方々や社会に貢献できるのかということでした。弁護士は法的知識を活かして社会に貢献するということは確実にいえると思います。そして、このような貢献は、比較的周囲にも弁護士の必要性をわかってもらいやすいと思います。それに加えて私は、弁護士は、仮に個別具体的な法的知識やリーガルマインドの部分を除いても人の役に立てる能力を備えているとも思っています。例えば、文章を読む、先を見通す、計画を立てる、言葉で伝える、根気強く物事に取り組む、といったことも全て誰かのために還元することができるはずです。ただ、こうした部分での貢献は、常に別に弁護士でなくてもよいのではという批判に直面し、弁護士の必要性をわかってもらいにくいように思います。しかし、災害のような切迫した場面(それだけに限らないようにも思います)で必要とされるのは後者の意味での貢献だったりするのではないかと相談を拝見していて思いました。相談にいらっしゃる方は、法律問題で悩まれているというよりは、より生活に密着した領域で、それぞれ問題に直面しておられました。心身をすり減らつつ今は何とかやれているけれども今後の道筋をどう描いたら良いのか悩まれている方、次の一歩ですらどう踏み出したらよいのか分からず躊躇っておられる方など、同じような被害を受けられていても、それぞれ生活で抱えておられる困難は様々だと思いました。自ずからそれに対するアドバイスも「今は自治体の支援策が固まっていないから焦らずもう少し辛抱して今後の方針を決めていきましょう。そのときまた相談にいらしてください」、「まずは業者に見積もりを出してもらうところから始めましょう」といったものになっていきます。このようにアドバイス自体は、必ずしも弁護士の法的知識が直接発揮されるものではないのかもしれません。それでも、相談に来られた方が、その方の精神状態や物事を進めていく力に応じて、次に進むためのヒントを1つ2つ、多い方はそれ以上手にして生活の場に持ち帰ることの意義を相談を通じて強く感じました。こういう意義は定量化が難しくもどかしいのですが。こうしたアドバイスは、必ずしも弁護士でなければできない性質のものではない一方、弁護士だからこそここまで踏み込むことができている気も一方ではして、弁護士は、法律の外側にも、困っている方々や社会に貢献できる「何か」を持っているのではないかと思った次第です。今後もさらに多くの方々が、災害分野の知識の有無に関わらず自分に備わる「何か」を困っている方々のために還元するという素直な動機でこうした活動に心を寄せ、こうした活動の輪に加わっていかれることを願っております。他方で、前日のシンポジウム、過去の勉強会の動画なども拝見して、専門家たる「弁護士」として研鑽を積むことの大切さも改めて学びました。相談会の土台を築かれている永野先生のご活躍を例にあげるまでもなく、卓越した「弁護士」の能力が、「弁護士」の枠とらわれない姿勢によって社会に還元されたとき、弁護士が社会において親しみやすく、頼られる存在として認識されていくのでしょう。そして、今回見学させていただいた「なんでも」相談会は、まさにそういう弁護士の実践の場になっているのだと思いました。私も引き続きこうした問題に関心を寄せていきたいと思います。災害時に限らず困っている方々のことを自分ごととして捉えられる想像力と、自分のわずかな能力と時間を少しであってもそこに割ける行動力とを、将来どの領域に身をおいてももっていきたいと思いました。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

2022.11.04

-

被災者支援活動の意義

台風15号が静岡県を襲って1ヶ月。現在の状況が静岡第一テレビで特集されておりますので、是非ご覧下さい。https://www.tv-sdt.co.jp/nnn/news112xp6z1hbu8bnxhicf.html静岡県弁護士会は、士業連絡会と協力して、これまで電話相談(約150件)、現地相談(約400件)の約550件の相談を受け続けています。特に現地相談は、一日平均約20件の相談を受け付けており、日によっては、現地入りした弁護士が、昼食を食べる暇どころかトイレに立つ暇もないと悲鳴が上がる「戦場」と化しています。そんな状況を見かねて、これまで、日弁連からは、極めて迅速に嘱託弁護士を選任、これまた極めて迅速に支援金の交付を決定頂いた外、宮城、東京三会、神奈川、兵庫、岡山、広島の先生方から相談員を派遣頂いています。また、関東弁護士会連合会では、土曜日の東京三会、日曜日の神奈川会という曜日固定の派遣システムが立ち上がっている他、他の弁連、弁護士会からも続々支援の申し出を頂いている状況にあり、静岡県弁護士会の一員として、本当に感謝の気持ちで一杯です。ただ、これだけ支援を頂いているのに、図々しいのですが、まだ全然マンパワーが足りず、このままでは到底立ちゆかない綱渡りの危機状態であるので、更にご支援をお願いすることになると思います。何卒よろしくお願い申し上げます。ところで、私は、今回の支援活動においては、現場の一兵卒にすぎませんが、それでもこの1ヶ月間、色々な思いが心に沸き上がっています。中でも、弁護士にとって、この活動に関わることにどのような意義があるのかを言葉にしたいという気持ちで向き合ってきました。そんな思考の中、今暫定的に辿り着いている意義は下記3つです。1,社会貢献当然ですが、困っている方のために、普段から培っている、情報収集能力、コミュニケーション能力、対外交渉能力等を役に立たせることができることは、非常にやり甲斐を感じることです。水害被災者支援は、ほとんどの弁護士にとって未知の領域ですが、日常業務では常に未知との遭遇なので、未知だからということが障害になりにくいと思います。分からないことだらけの中からでも、情報を拾って整理してその方にフィットする形で提供する。これは私たちが日常業務で鍛え続けてきた能力であり、その鍛えた力をダイレクトに目の前の困っている方々のために使うというのは、ささやかながらも大切な社会貢献です。2,自己投資被災者支援に限らず日頃から思っていることですが、弁護士は、他人のために学ぶ仕事ですが、他人のためでありつつも、同時にその学びが自分に蓄積されていくという意味で、社会貢献しながら自分が成長していける仕事です。今回の被災者支援で得られた知識や経験は、自分の知識は勿論、物の見方、考え方まで大きく広げてくれる体験です。しかも、被災者支援活動に関しては日本随一のエキスパートである永野海弁護士監修の支援ツールを使いながら、永野弁護士の豊かな知識や思考回路を実例に当てはめながら直に学ぶことができるのです。気候変動激しい昨今、いつどこで誰に生じるか予測不可能な災難、南海トラフ地震が必ず起こるといわれる静岡県で、台風15号の被災者支援は、自己投資そのものです。3,弁護士という存在の広報日弁連はじめ私たち弁護士は、弁護士の社会における役割を広めようと、これまで沢山の試みをしてきました。女優さんを使ったポスター、人を惹き付ける秀逸なYouTube、もちろん有力なツールです。でも、一番効果があるPRは、実は、弁護士一人一人の日々の実践なのです。いつでも来てね、といっても誰も来ない、でも、目の前に弁護士がいたら、一度でも相談したら、そこで初めて弁護士の役割を認識して下さる方は沢山います。そして、良かったよ、あなたも行ってみたら、と勧めてくださる方も沢山います。私は、このことを私の原点である相馬ひまわり基金法律事務所で骨身に沁みるほどに学びました。一つ一つ一人一人と大切に向き合う弁護士の日常業務が、社会の信頼を勝ち得て、私たちは社会インフラになれるのです。弁護士に遭遇して、役に立つ存在であることを認知して頂くことで、初めて、私たちはお仕事ができるのです。今回の被災者支援は、いわゆるお金儲けができるお仕事ではありません(念のため、日当はちゃんと出ます、でも、収入の柱にはなりません)。それでも、このようなお仕事にも真摯に取り組む姿勢が市民に認知されることは、弁護士という存在の絶大な広報活動になります。今日も、沢山の弁護士が、現地相談のブースに入っています。悲痛な電話に耳を傾けています。一人でも多くの弁護士にこの活動に加わって欲しいと心から思います。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2022.10.27

-

台風15号:現地相談会に参加しました。

昨日、台風15号の被災者向けに清水区で開設している「生活なんでも相談会」に相談担当者の一人として行ってきました。この相談会、静岡県弁護士会の永野海弁護士、植松真樹弁護士をはじめとする極めて優秀で情熱的な会員が奔走して開催に至ったもので、この短期間で大変な準備に関わったすべての方々のご尽力に心から敬服しております。10月3日から静岡市葵区、駿河区、清水区で連日開設している、この相談会、大盛況で、一週間も経過していないのに既に相談件数が110件を超えています。「静岡市断水解消」という報道だけ見て収束したような印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、実際には、県内各地で現時点で分かっているだけで2635件の床上浸水が発生しており、ただ、まだ捕捉し切れていない被害があるのは確実という、今なお、被害の全容が分かっていないという深刻な状態です。当然、現地相談会でも、以下のような、この上なく重い相談が多数寄せられ、士業で知恵を出し合って、今できるアドバイスをしつつも、絶対に必要な支援制度の提案を県弁護士会として申し入れる方向性での立法事実を集積している状況です。・賃貸住宅の1階に住んでいたが、浸水し住めなくなった。大家さんにはすぐに出て行くようにと言われているが出て行く先もなく、泥水の入った家の中に、台を置いて、その上に布団を敷いて寝たり、車中泊をしたりして、しのいでいる。・持ち家自宅2階に住んでいるが、1階が浸水し使えず、家族全員2階で暮らしているが、カビや細菌の発生も気になる中、他に避難する場所もお金もなく家の修理にも取りかかれず、1階に用事があるときは土足で歩く生活に心身ともに憔悴してしまい、何日間も寝られていない。・裏庭に土砂が入ってきて、今にも家が押しつぶされそうだが、土砂の撤去費用を見積もると数百万円と言われた。また仮に土砂撤去してもまた雨が降れば二次災害が起きるかもしれず、ペットを連れて出て行ける場所もなく、毎日不安と恐怖で辛くてたまらない。そう、台風15号の被害はまったく終わっていないどころか、現在、急拡大中なのです!この現状が伝わっていないことがひたすらもどかしいです。地震や津波、土砂崩れのように外観からは被害が伝わりにくいことも一因なのでしょうが、このような分かりにくい被害を可視化することも私たち法律家の役割だと思います。このような中、開催された初めての土曜開催の相談会に、全国から頼もしい助っ人、津久井進弁護士(兵庫県弁護士会)、宇都彰浩弁護士(仙台弁護士会)、小野寺宏一弁護士(仙台弁護士会)、鈴木秀昌弁護士(第二東京弁護士会)です。いずれの弁護士も、これまで発生した大災害で被災者に寄り添う支援をされてきた経験のある災害エキスパートで、相談会場に登場されただけで、相談担当者一同、勇気百倍、元気百倍になる気がしましたが、一緒にご相談に入って頂くことで、その真価は、なお輝きました。私は、宇都弁護士とご一緒させて頂いたのですが、必死の思いでここまで辿り着かれたのでしょう、お話ししながら涙を流される方に対して、「東日本大震災の時も同じようなことがありましたよ」と過去の経験を踏まえた極めて的確で実務的なアドバイスをされつつ(たとえば、準半壊の判定が出そうで、そうなると余り公益支援がないとの訴えには、罹災判定は何度でも異議を出せるし、古い家の場合、浸水で基礎が浮いていることがありますよ、そこを写真撮って下さいね、それが二次判定で大事です等)、何より、「大丈夫、焦らないで。今二週間で、疲れがピークに達しているところですよね。でも、これからですよ。これから支援策が固まっていきます。疲れている時に大事なことを即断しない方が良い。一緒に悩んで一緒に考えていきましょう」というメッセージを、大きな笑顔、穏やかで気さくな口調で、優しく暖かく伝えておられるご様子にとても感銘を受けました。実際に、ご相談者の方は、見るからにほっとされていました。力量のある弁護士が担当する「相談」の持つ力の醍醐味を見せて頂いた気がします。宇都弁護士以外にも、優しく細やかな気遣溢れる静岡の柿崎博昭弁護士はじめ、同じブースにいた他士業の先生方の専門知識や相談者に対する姿勢にハッとさせられる瞬間が多く、本当に勉強になりました。そして、この日は、17時から清水区押切地区の住民の方々を対象とした現地相談会があり、清水区役所相談会に参加していた弁護士(永野海、植松真樹、後藤真理、柿崎博昭、各静岡県弁護士会所属弁護士と、上述の助っ人カルテット、私の計9名)は、そのままその相談会にもスライド参加しました。相談会は、さすが、ボランティアのNPO法人、PTA、地域の方々の企画で、足湯や軽食、コーヒーやお菓子の提供等、被災者の方々が集まりやすい工夫が満載だったためでしょう、小さな公民館の一室が、約30人の住民ではち切れそうに一杯になりました。沢山の参加者を前に、東日本大震災時の南相馬市行政区派遣事業を思い出し、弁護士会館や法律事務所という相談者にとってのアウェイの場所ではなく、相談者にとってのホーム(住んでいる地区)を相談の場に設定することの計り知れないメリットを改めて感じ、個人的には大変感慨深いものがありました。このような場を設定して下さったすべての方々のご尽力に感謝申し上げます。ここでは、最初に、永野弁護士による支援制度の説明があったのですが、永野弁護士が、大事なことにポイントを絞りつつ、どこまでも分かりやすく、どこまでも凜としており、本当に真剣に何かを伝えようとしている人は、こんなにも美しく気高いのか、と泣きそうになりました。かなり前から思っていましたが、永野弁護士は、人間国宝ですね、ホント。宇都弁護士、津久井弁護士も説明を補足して下さったのですが、お二人の人間力に会場全体が暖かなオーラに守られているような雰囲気を作り出してくださいました。その後の、住宅修理のプロの方々のお話も、とっても分かりやすく勉強になりました。浸水後は、一見何もないように見える床下や壁が、放置するとカビだらけになってしまうというお話は、非常に説得力がありました。このように説明者のプレゼンも素晴らしかったのですが、同じ地域で同じような被害に遭われた方々同士の連帯感もあるのでしょう、参加者の住民の方々の集中力、切迫感により醸成される活気は、気圧されるような勢いがあり、全体質問も個別質問も、途切れる気配がなく、9人の弁護士がフル稼働で夢中で相談対応にあたって、終了した時には、20時を回っていました。アドバイスといっても、確定的なことを言える段階ではなかったのですが、それでも、この日参加された方々のお心が少しでも軽くなっていると良いなあと心から思っております。これからが本番の被災者支援ですが、静岡県弁護士会のマンパワーにも限りがありますので、SOSを出させて頂くことになると思います。その節には、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2022.10.09

-

台風15号:いのちの電話

一週間前に、静岡県を襲った台風は、県内に甚大な被害(10/1時点で、床上浸水2191、床下浸水3672、断水4500戸)をもたらしました。静岡県弁護士会では、災害対策委員会の永野海弁護士、植松真樹弁護士(両弁護士とも、影武者が10人位ずついるんじゃないかという怒濤の働きぶりです)が中心となり、週明けすぐに、会長談話を発出、弁護士会ニュースを発行、9月28日からは、電話無料相談を開始しています。そして、来週10月3日からは、静岡市の3区役所で10時~16時までの面談相談が開始されます。電話無料相談は、まだ3日間しか実施していませんが、連日20件~30件前後、入り続けており、あらかじめ相談担当に登録済みの会員では到底回しきれず、県弁護士会執行部から、全会員に対して、「一人でも多くの会員の皆さまに、相談担当者として登録してくださいますようお願いします」という切実なお願いメールが配信されている状況です。私も、一兵卒として相談担当弁護士に登録し、この3日間、被災者の方のお声を電話越しにお伺いしてきましたが、被災者の置かれていらっしゃる状況が余りにも大変なため、一回の電話で解決できるようなことは何一つなく、一通り、状況お伺いした上で、「私はこうアドバイスしたけれど、他に何か方法がありませんか」、「この場合、どこにお繋ぎすれば良いですか」、と相談担当弁護士MLで問い合わせ、直接の解決策にはならないにしても、何かしら少し先に繋がる知恵を得て、折り返すというご相談ばかりです(被災者支援エキスパートの永野弁護士が、相談担当者の悩みにすべて一つ一つレスポンスして下さっていることは皆にとって大きな救いではあります、本当にありがとうございます!)。中でも、足の不自由な障害者の方からの「断水中の地域に住んでいるが、そろそろ貯めていたお風呂の水が尽きる、給水場所まで歩いて行くことも水を運ぶこともできない」というご相談は、一刻の猶予もならないけれど、市もボランティアセンターも迅速に動ける状況ではないことが分かり、日頃から大変お世話になってる会社の社長にお願いして、お水を運んで頂きました。本当にありがとうございます!!!私にできることは本当に限られていますが、それでも、少しでもお役に立てれば良いなと思います。永野弁護士が、相談担当弁護士に向けて、流して下さった下記メッセージに、今回の電話相談の趣旨が集約されていると思いましたので、ご紹介します。今回のチラシをみていただければわかるように、弁護士相談は、法律相談だけをやるのでもなく、解決を示すのでもなく、まずは傾聴で、自分の苦しいことを一緒に受け止めて、難しくても、悩んでくれる人が世界のなかに一人でもいたんだ、あきらめないで、新しい情報がわかりしだい、またお電話しますね、と優しい声をかけてくれる人がいるんだ、ということを感じてもらいたいです。ぜひ、難しい問題こそ、傾聴し、どうか優しい言葉をかけてあげてください。それで守れる命もあると信じています。今回の無料相談チラシのイメージは、命の電話、と全く同じです。このように、静岡県弁護士会は、総力を挙げてこの台風被害に対応しようとしているものの、週明けからは電話相談に加え、面談相談も3カ所で同時に始まること、相談内容が深刻化、複雑化していくことが確実であること、を考えると、今後、他の弁護士会のお力をお借りしなければならない場面が必ずやってくると思われます。その節には、どうぞ、何卒お力お貸し下さい。静岡県弁護士会の一会員として、心からお願い申し上げます。

2022.10.01

-

伊藤啓太弁護士:イリノイ通信Vol.4

伊藤啓太弁護士イリノイ通信Vol.4です。Vol.1、Vol.2、Vol.3の続きで、ひとまずの締めくくりです。「異文化を前にしても自我が揺るがないという意味では,年を取ってからの留学にも利点はある」という視点、よく分かります。自分のこれまでの人生全部が武器なんですよね。伊藤さん、あと1年の留学生活、満喫されて下さい! イリノイ便りVol.4令和4年9月2日 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 客員研究員 伊 藤 啓 太●研究生活研究テーマとしては,前回ご報告した通り,現在自由権規約上の先住民族の権利について研究を進めています。内容としては,ほぼまとまり,あとは引用等の形式面のチェックになります。しかし,これにもそれなりに時間がかかりそうです。完成次第,弁護団の皆様にも目を通していだだければと考えています。また英訳したうえでイリノイ大学の関係者の方々にお見せするつもりです。 ●大学生活・IEI5月に春学期が終え,大学は夏休みに入ったのですが,その夏休み中にイリノイ大学には,秋学期からアメリカ各地の大学で学ぶ外国人のための,IEI(Intensive English Institute)という大学の教育機関で英語のための講座が開かれます。夏学期には30~40人ほどの生徒が集まり,私も受講しました。最初の「I」に当たる「Intensive」というのは集中的という意味で,文字通り週4日のハードな講義でした。ただし私はフルタイムではなく,パートタイム学生として参加したため授業の数はフルタイムの生徒の半分でした。パートタイムにしてよかったです。フルタイムの生徒は本当に大変そうでした。最初の講義の際にクラスメイトと顔合わせすると,多くの生徒が私よりかなり若く,またほぼネイティブと同様に英語を話すことができます。なぜこの人たちはここにいるのだろうと思いましたが,後に彼らは私とは対照的に会話は得意でも読み書きは苦手なことに気付きました。前回英会話という意味では日本の英語教育の質を嘆きましたが,読み書きの面ではやはり日本の教育は優れているのだと思います。また,当初は私が他の生徒のように流暢に英語を話さないため,白い目で見られる場面が度々ありました。しかし,私もいい年ですので若い人たちからそんな目で見られても特に気になりません。語学や文化の吸収という意味では若いうちに海外に出た方がいいことは間違いありません。ただし,異文化を前にしても自我が揺るがないという意味では,年を取ってからの留学にも利点はあると感じました。もし,若い時分でしたら他人の視線を気にして落ち込んでいたと思います。さらに,IEIのハイライトとして,各生徒が自分の専門分野について10~15分程度でプレゼンするという企画がありました。IEIには様々な分野を専門とする生徒が集まっていて,驚くほど多様なテーマでのスピーチがあり,刺激を受けました。私は,「なぜ先住民族を研究するのか」というテーマで話しました。シリアスなテーマにもかかわらず終始穏やかな笑いに包まれる展開になりました。私の英語は通じなくても私の笑いは世界に通用するという確信をもつことができました。なお,生徒の中にチリの先住民族マプーチェの生徒がいて,いかにして先祖の遺産をヨーロッパの美術館から取り戻すかという内容でプレゼンを行い,個人的に興味深く聞きました。また,返還請求の根拠として,日本が批准していないILO169号条約を当然のように挙げているのを見てうらやましく思いました。IEIでは本来であれば出会えないであろう他分野の学生たちと出会うこともでき,また多くの講義を受けたので英語で授業への抵抗もなくなりました。行ってよかったです。卒業後にクラスメイトと行った旅行やお別れ会はいい思い出になりました。一方,英語に関しては私の苦手分野であるスピーキングは,少人数のクラスといえども英語を話す時間が足りない気がしましたので,現在はオンラインの英会話教室で毎日英語を話す時間を作っています。 ・Law500IEIの話が長くなりましたがIEIに引き続いてロースクールに戻って,Law500という講義を受けました。500というのは講座の番号です。講座の内容としては,秋学期からの講義の入門編として,アメリカで法曹として働くために必要な判例・文献等のリーガルリサーチや,顧客との面談や説明文書等の顧客対応を学ぶものになっています。この講義は,本来は去年受ける予定でしたが,渡航が遅れ受講できなかったため,大学の許可を得て今年受講することにしました。授業は午前中の100人程度の全生徒が集まって講堂で行う大クラスと,午後からの各生徒が10のグループに分かれて小さい教室で行う小クラスに分かれます。大クラスはロースクールの教授による講義ですが,小クラスはJSD(日本でいう博士課程)の学生が講義を担当します。私の小クラスの担当は去年から一緒にシカゴ旅行したりしてよく知っている博士課程の学生だったので,事前に,自分はアメリカでの法曹資格を取るつもりはないので,お手柔らかにお願いしますと断っていました。にもかかわらず,いざ講義が始まると彼女は私を他の学生同様に厳しく指導し始めました。一週間も経たないうちに,追い詰められて音を上げていたところ,ちょうどその時新型コロナウイルスに感染し,講義からの離脱を余儀なくされました。幸いコロナは軽症だったことから,皮肉にもコロナに感染した結果,心身共に解放される結果となりました。しかし,LAW500の講義は,日本との判例の読み方の違いや,オンラインでの文献調査など,非常に興味深くまた実践的な内容でしたので,中途での離脱は返す返すも残念です。また,コロナ感染で急に時間ができたため,以前メーリス上でご紹介があり読みたいと思っていた上西靖治の「十勝平野」を電子書籍で読むことにしました。江戸時代からの十勝太コタンの風景が丹念に描かれ,またかなりの長編でしたが一つ一つの文章が非常に洗練され読み応えがありました。主題としては,十勝太またその末裔の札幌に出たアイヌが,和人の迫害に苦しみ,また和人に迎合するアイヌ自身にも悩まされ,さらに現代社会の機械的な平等の間で,その出自を伝え,また権利を率直に主張することへの歯がゆさ,もどかしさのようなものを感じ取りました。多くの点で今日の現実の状況と通じる点があるように思いました。●日常生活・シカゴ旅行前回シカゴ旅行のご報告をした際,アメリカン・インディアンの展示が充実するシカゴ・フィールド美術館でインディアン関係の展示だけが閉鎖になっていた旨お伝えしました。インターネットで調べると5月下旬から展示が再開とのことだったので,リベンジするべく,5月末に同じく日弁連から派遣されたイリノイ大学の客員研究員とそのご家族と一緒に再びシカゴを訪問しました。午前中はシカゴの水族館に行き,午後になりフィールド博物館に赴き,今度こそはで全米各地のアメリカン・インディアンの展示を見ることができました。100以上の部族の遺産を集めた膨大なコレクションが目の前に広がりました。一つ一つ時間の許す限り観察しました。日常生活に用いる籠などの家具も大胆かつカラフルなデザインが施されているものが多く,とても気に入りました。とりわけ注目したのは漁具でした。銛や針など各部族が多数の漁具が展示され,どのように使うのかわからないものもありました。漁船に関しては,いくつかの部族がアイヌの丸木舟によく似た形の船で漁をしていることがわかりました。また出口に近づいたところで,巨大なトーテムポール群に圧倒されながら,先住民族の世界は,法律に限ればマイナーかもしれないが,全体を見渡そうとすれば自分が恐ろしく巨大な森の中に足を踏み入れたことに気付かされました。展示を後にすると,博物館中央のホールで展示再開を記念したモンタナ州などに住むアメリカン・インディアンのブラックフィート族のダンスが行われていました。どのような意味があるダンスなのかは最初のアナウンスを聞き逃してしまったためわかりませんでした。ダンスはシンプルなリズムの音楽・振り付けで,踊り手が次々に輪を作るように増えていきます。それとともにダンスの音量も上がり,踊り手の一体となって,昂揚感を生み出します。単純さの中にも力強さを感じました。もっとも,ダンスもどこで踊るのかが大事であり,少なくとも博物館は本来の場所ではありません。踊りも含めた文化をさらに勉強した上で,全米各地のインディアンの保留地を訪問したいと改めて感じました。 ●カストロ・フエルタ判決7月に連邦最高裁がインディアンに法関する重要判決を下しました。判旨としては,オクラホマ州は,連邦政府と共に,非インディアンであるカストロ・フエルタ氏が保留地内でインディアンに対して行った犯罪について訴追する管轄権を有するというものです。一昨年に弁護団メーリス上でご紹介のあった連邦最高裁マクガート判決は,本件同様のオクラホマ州の一定区域について19世紀の条約に基づき,インディアン・カントリーであることを認定し,その中でインディアンが起訴された刑事事件については,連邦法により州には管轄権がないとするものでした。一方,本件は,同区域がインディアンの土地であることを変更するものではないものの,マクガート判決とは別の連邦法に準拠し,その解釈として州の管轄権を否定されないとしました。マクガート事件はインディアンが起訴された事件であるため,非インディアンの起訴が問題となっている本件とは,直接的には抵触するものではないものの,実質的にマクガート判決の射程を限定するものとして,また今後の実務への大きな影響を与える判決とのことでした。私は公表された判決文及びを読むとともに,ユーチューブに投稿されていた判決に関する解説・論評動画を見ました。判決の多数決としては,マクガートでは裁判官9人のうちリベラル派と言われる判事4人に保守派のゴーサッチ裁判官が加わった5対4でしたが,本件ではギンズバーグ裁判官からバレット裁判官への交代に伴いさらに保守派が増えたたため,形成が逆転することになりました。法廷意見はマクガートでは反対意見に与したカバノー裁判官が書き,反対意見はマクガートでは法廷意見を執筆したゴーサッチ裁判官が書いています。刑事管轄に関する基本的な対立点としては,法廷意見はインディアン・カントリーでの刑事事件の場合,連邦法で否定されない限り,州の管轄が存在するとするのに対し,反対意見は当該場合に連邦法で否定されない限り,部族の排他的管轄が存在するというものです。そして,法廷意見は連邦法が州の管轄を否定していないから州の管轄があり,反対意見は連邦法によっても部族の排他的管轄が存在するから州の管轄はないとしています。判示では多数のインディアン法に関する立法・判例が参照され,インディアン法の複雑さ,また奥の深さを改めて感じました。動画では,パネリストとして,インディアン法が専門のカルフォルニア大学ロサンゼルス校のゴールドバーグ教授(本件の反対意見でその著作が援用されていました)やチェロキー族の代理人弁護士が参加していました。教授は,また,インディアンの問題に州が介入するのは許せないと述べた上で,法廷意見は,その依拠した連邦法は,その立法過程において,州によるインディアン・カントリーでの刑事管轄の議論はなされていないとしましたが,実際には多く議論がなされ,その中に州の管轄を認めるような議論は存在しないとして,法廷意見は根拠がないことを指摘していました。一方,チェロキー族の代理人弁護士は,弁護士の実務としては,マクガート判決後の部族裁判所への起訴件数が急増等により生じた深刻な人的・物的資源の不足への対応への追われていた旨述べていました。そして,その資源を持っているのは結局は州なので,州と様々な協定を結び,何とか法の執行を確保しようとしているのが現状であるとの説明でした。マクガート判決は,画期的でまた理論的にも優れているとしても,実務としては大きな混乱を生じさせたようでした。とはいえ,実務の混乱を解消するために理念を変えるのは本末転倒であり,本件のようにインディアンの土地への州の権限を認めていくことが正しい方向とは思えません。●おわりに渡米から早くも1年が経過しました。最近滞在期間を1年延長したばかりにもかかわらず,すでにあと1年間しかないのかという気持ちです。また,日本を離れて久しくなり,帰国することに恐怖心が芽生え始めているのも事実です。しかし,そもそもアメリカで先住民族について学んでいるのは日本に入るアイヌの権利のためですし,また経済的な問題もありますので,1年後には帰国する覚悟です。残り1年また様々なトラブルが予想されますが,できるだけ受け流して無事に留学生活を終えられるようがんばります。最後までお読みいただきありがとうございました。以上

2022.09.23

-

伊藤啓太弁護士:イリノイ通信Vol.3

伊藤啓太弁護士のイリノイ通信Vol.3です。Vol.1、Vol.2の続きです。UIUCに残って研究者にならないかと誘われたというお話には驚きますが、それだけ、伊藤さんの研究テーマと研究姿勢が素晴らしいのだと思います!アメリカでも絶対ウケる研究だと思っていましたが、やはりでした! イリノイ便りVol.3令和4年5月31日 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 客員研究員 伊 藤 啓 太●研究生活研究テーマとしては,当初はアメリカ・インディアンとアイヌの権利の現状を比較することを想定していましたが,前回ご報告した通り,現在は自由権規約上の先住民族の権利について研究を進めています。目下の課題は,自由権規約委員会において,これまでの先住民族の権利が問題となった個人通報処理事案に際して,委員会がどのような基準を用いて規約違反の有無を判断してきたかという点です。マニアックに聞こえると思いますが,個人的には重要な点だと考えています。また,私が弁護団員として参加している現在進行中のアイヌさけ捕獲権確認訴訟において,今年の10月に弁護団でニューヨークに赴き,国連本部で開催される自由権規約委員会の日本への審査を弁護団で傍聴するとともに,訴訟のPR活動をすることが検討されています。実現しましたら,多少なりともその場で研究の知識を活かせるようにしたいです。秋までには研究論文を完成させたいと考えています。完成次第,アメリカ・インディアンに関する研究に着手します。 ●大学生活前回のご報告後,ロースクールのJacob Sharkow教授から私の研究に関心があるとのご連絡をいただきお会いしました。Sharkow教授は生物資源等に関する知的財産法をご専門にされています。私から自分の研究をご説明すると,教授からは,驚くことにイリノイ大学でアメリカン・インディアン法の研究者になる気はないのかといわれました。日本でアイヌの権利を研究する学者が少ないのと同様にアメリカでもインディアン法の研究者は非常に少ないようです。ロースクールではLaurie Reynolds教授がかつてインディアン法を研究されていましたが20年ほど前に中断してしまい,それ以降研究者はいないということでした。重要な法分野であるにもかかわらず研究者がいなくて困っているそうです。私からは,一旦は帰国して普通の弁護士に戻る予定とお伝えしたところ,がっかりされていて申し訳なく思いました。ただ先住民族の問題に関心があるというだけで,そもそもアメリカ人でもなく,また何らの実績がなく,教授からみれば得体の知れないであろう私にまで,そのようなお話をされるということは,インディアン法の分野も人材不足がよほど深刻なのだろうと感じました。日本のアイヌ研究よりはましだろうと思っていましたが意外でした。日本でも先住民族の研究をする学者が少ないことが弁護団を悩ませているとお伝えしたら教授はその点は大いに共感してくださいました。教授とは今後も連絡を取り合おうとお話ししてお別れしました。硬い話はこの程度にして,大学外での生活の話題に移ろうか思います。●シカゴ旅行 ・1日目 2月末にイリノイ大学の日本人関係者の方や他の客員研究員とともにシカゴに観光旅行をしました。私の住むシャンペーンという町はシカゴまで車で2時間30分ほどの距離です。旅行の主な目的はシカゴ交響楽団がベートーヴェンの交響曲第9番を演奏するコンサートを聞きに行くことでした。早朝にシャンペーンを出発し,シカゴに近づき高層建築群を見たときは久しぶりに大都会に来たと感じました。シカゴ市自体の人口は約270万人ですが,都市圏の人口は1000万人近くになります。 到着して昼食をとった後,高層ビル群のうちジョン・ハンコックセンターというビルの最上階95階にあるバーで,お酒を飲みながらシカゴの眺めを楽しみました。窓際の席を通され,眺望という点では最高の位置でしたが,高所恐怖症ではない私も下を見ると少し足が震えました。 夜のコンサートに備え,早めの夕食を日本食のレストラン(味噌汁の美味しさに感動しました。)でとり,メインのシカゴ交響楽団のコンサートの時間になりました。シカゴ交響楽団は世界的にも有名なオーケストラのようです。当時はロシアによるウクライナ侵攻が始まったばかりの時期だったこともあり,指揮者のリカルド・ムーティが演奏前の挨拶で「プーチン氏はウクライナの人々の尊厳のために軍をすぐに撤退させなさい。」という旨述べたところ,ホールは拍手喝采に包まれていました。座席は最後方の末席で,また何年かぶりに聞いた第9でしたが,やはりヨーロッパのクラシック音楽の壮大さを感じました。 コンサートが終わり,他のメンバーは日帰りでシャンペーンに戻り,私は翌日もシカゴで散策するため予約したホテルに向かい,お別れになりました。 ・2日目 一人になった私は翌日,シカゴ美術館と,アメリカ・インディアンの展示が充実し,かねてから行きたいと思っていたフィールド博物館を訪問しました。美術館の方は大満足でしたが,フィールド博物館の方は,数多の展示のうちインディアン関係の展示だけが閉鎖中という相変わらずの運の細さを露呈しました。他の展示を見ると,北米大陸の古代からの動植物の展示が中心となっており,動植物に造詣の深い旭川会の市川先生ご夫妻であれば展示の価値を理解されるのだろうと思いながら,博物館を後にしました。次回シカゴに来るときにリベンジするつもりです。 ●日常生活 3月初めに大学のあるシャンペーン市を離れる日本人の方から自動車を譲り受けました。その方がシカゴ郊外のオヘア空港から帰国されるとのことでしたので,空港付近まで行って引き渡しを受けました。その足で私が車でシャンペーンまで帰ることになりました。シカゴ近郊の道路は片側5車線ということもざらにあり,多くの車が車間距離を十分にとらず,またやたらと車線変更します。さらに,日本とは異なり右側通行のため,最初のうちは,運転は緊張の連続でした。 車を引き取りにわざわざシカゴの近くまで行っていいと思ったのはオヘア空港の近くにあるミツワマーケットプレイスという主に日本製品を扱う店舗に行くためでした。行ってみると,紀伊國屋書店が併設されており,またスーパーではあらゆる日本の食材が(日本の3倍の値段で)手に入ります。店内には,いくつかの日本食レストランも並び,旭川のラーメン店「山頭火」が出店していましたので懐かしくなり入ってみました。明らかに日本人とわかる店員が注文を聞きにきたので,日本語で「みそラーメンください。」と言ったら英語で「What size?(大きさは?)」と真顔で聞かれてしまいました。これほど日本を感じさせる場所でも郷に入っては郷に従えでした。ラーメンは日本で食べるのとほぼ変わらない完成度でした。また,スーパーで買って自宅に帰って食べた好物のめかぶとろろは格別の美味しさでした。車のことに話を戻すと,アメリカでは中古車の価格が高く日本のように10年落ちだからといって価値がなくなることは基本的にありません。もし日本も市場も同様になれば自家用車を持つ人の自己破産は,大半が管財事件になってしまいます。私もかなり高額をはたいて車を買いましたが,その分売るときの価格も高くなるのでそれほど大損はしなくて済むはずです。また,車を入手してからは,シャンペーンでも今までバスを乗り継いで1時間もかけて行っていた郊外の大型店舗にものの数分で行けるようになりました。半年ほど住んでやっとわかりましたが,こちらの物価としてはインフレの影響を踏まえても,総じて日本の2倍程度になります。ライフラインのみ日本より安い印象です。そのため,また,自動車購入で大金を支払ったこともあり,口座残高が想定外のスピードで減少しています。釧路会の皆様からのご支援のおかげで何とか持ちこたえていますが,さらに節約に努めます。 また,新型コロナの状況は,日本でも同様かと思いますが,オミクロン株の流行が終わった後はこちらでもかなり落ち着いてきています。大学でも学外でもマスク着用が義務になる場面はほぼなくなりました。しかし,4月になると,こちらでは花粉の飛散が始まり,花粉症の私はしばらくの間マスクを付けたままでした。北海道は花粉が少ないので自分が花粉症であること自体を忘れていました。また一つ北海道のいいところに気づかされました。●教会に行く私はキリスト教徒ではないのですが,毎週教会に通うという大学の友人から誘われたので教会に行ってみました。牧師さんの講話を聴いた後の休憩時間になって私は他の参加者の皆さんから質問責めに会いました。最初はみなさん私の話を好意的に聞いてくれましたが,私が「日本で弁護士をしています。」と言った途端,なぜかみんながっかりした様子になり,「礼拝堂に戻りましょう」と私の下を去っていきました。そのことが気になり,友人に帰りに車で送ってもらう際にみんながっかりしてたねと聞いてみると,大笑いになって「No,No!」と否定しました。納得のいかない私が,「いや,みんながっかりしていた。なぜだ?弁護士は神の掟に反するのか。」などと聞くと,さらに声を上げて笑いだしてしまいした。追い込みをかけようかと思いましたが,笑いすぎで運転に支障が出ては困るのでやめておきました。事の真相は結局わかりませんでしたが,あれほど笑うということは何か背景がありそうです。また,狙ったわけではありませんでしたが,英語であれほど他人を笑わせたのは初めてでした。勉強になると同時に不思議な一日でした。●英会話教室前回のご報告にも書きましたが,今年1月より近所のESL(English as Second Language≒第二言語としての英語)という英会話教室に通っていましたが,5月の春学期終了と共に修了することができました。6月からは大学が運営する英会話学校に通う予定です。ESLでは,移民としてアメリカに来てウォールマートで働き始めたばかりの人とか子供を養うためにいくつも掛け持ちのバイトをしながら教室に通う人など,大学では出会えないような方々と交流できました。また,授業では英語の基礎だけでなく,アメリカ社会の基本的な仕組みも教わり,大変勉強になりました。クラスメイトの中で私が気にしていたのはベトナムから生徒です。彼は英語のリーディングやライティングはよくできるのですが,スピーキングでは明らかに間違った発音をします。しかし,私には彼の英語が聞き取れました。というのも彼の英語はローマ字の発音に近いからです。教室では彼の英語を私がさらに訳して講師や他の生徒に伝えていました。聞くとベトナムの学校の英語教師の多くは英語をしっかり話せないそうです。私からそれは日本の学校も同じだと伝えると納得していました。この事実はスペイン語圏やドイツ語圏から来る人達にはわからないと思います。彼は将来的にはシャンペーンで喫茶店を経営したいそうです。がんばってほしいです。 続きは、こちらです。

2022.09.23

-

伊藤啓太弁護士:イリノイ通信Vol.2

伊藤啓太弁護士のイリノイ通信続きです。前回はこちらです。私も山程、イリノイ大学グッズを持っておりまして、帰国後も愛用しています(^^)!イリノイ通信Vol.2令和4年2月18日 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 客員研究員 伊藤 啓太 1 大学生活渡米してから,早くも半年以上が経ちました。時間の流れの速さを痛感しています。当初から 想定はしていましたが,日弁連の制度では留学期間は1年となっているところ,関係各所の了解を得て,1年間延長することとしました。2023年8月に帰国予定です。前回のご報告に書くはずだったのですが,私の住むシャンペーン市はイリノイ大学を中心とした学園都市であり,右の大学のロゴを街の至るところでみかけます。このロゴが入った多種多様なグッズが販売されていて,私もロゴの入ったジャージを一つ買ってみました。そして,そのジャージを着ていると,特に大学街の外では街の人の待遇が良くなります。イリノイ大学では1月下旬から春学期が始まります。私は今学期は研究テーマである先住民族の権利との関連で,Francois Boyle教授が担当する国際人権法の授業を聴講しています。 今学期も下記の通りコロナの感染状況が芳しくないため多くの授業がズームによるオンライン講義になっています。国際人権法もオンライン講義です。教授は学者であるとともに活動家としての側面もお持ちで,国際人権問題についてその都度アメリカ政府等に提言をしています。私の研究テーマである先住民族の問題に関する講義はわずかでしたが今アメリカで問題になっている服役中のインディアン活動家Leonard Peltierの釈放問題への言及は興味深かったです。2 研究生活こちらに来て,一定数の文献・論文を読むことができましたので,そろそろ研究報告を書き始めようと考えています。日弁連から留学費用の援助を受けるためにも研究報告は書く予定です。現時点では,文献等を読み一番関心を持ったこれまでの自由権規約委員会における各国の先住民族の事件に関する判断を検討・分析するつもりです。ただし,これだけであればアメリカで研究している意味が希薄になってしまいます。それが終わり次第,未だ漠然とはしていますが,オジブワ族などのアメリカ・インディアンの文化とそれに対応する権利についてアイヌとの比較において調査を進めたいと思っています。また,サブテーマである北方領土問題におけるアメリカの関与についても並行して文献等に当たっています。また,イリノイ大学で日本法に関する講義をされている第一東京弁護士会の矢部耕三先生からアメリカン・インディアン法を研究されていたLaurie Reynolds教授をご紹介いただき,先日教授にお会いすることができました。教授は私の日本で進行中のアイヌ鮭捕獲権訴訟や北方領土問題に話に熱心に耳を傾けてくださいました。そして,なんとお持ちのアメリカン・インディアン法に関する多くの書籍を私に譲っていただきました。当然最初はお断りしようとしたのですが,教授がいいから持っていきなさいと念押ししてくださったのと,遠慮しながらもそれまでアマゾン等で検索して高くて買えなかった本が多く含まれていることを目で確認したこともあり,ありがたく頂戴いたしました。上記の通り大学の授業もズームですが,ズームがあるので弁護団のメーリスでご案内があったアイヌの学習会等にも参加することができており,大変勉強になっています。ズームばかりとなるとそれはそれでストレスですが(アメリカの学校でも社会問題になっています。),日本で行われているイベントにアメリカで同時に参加できるという利便性はやはり素晴らしいです。 なお,今学期から学部のインディアン関連の講座を聴講する予定でした。しかし,同じ大学でもロースクールの客員研究員が他の学科の授業を聴講するというのは,手続的に簡単なことではないらしく,私の担当教授のHeidi Hurd教授にいろいろと働きかけていただいていますが,現時点で聴講できていません。うまくいくこともあれば,うまくいかないこともあります。3 裁判傍聴昨年12月13日には,同じく日弁連から客員研究員として派遣された方と一緒に私が住むシャンペーンの隣町アーバナ市にある二つの裁判所に傍聴に行きました。ご存じの方もおられると思いますが,アメリカに州と連邦の2系列の裁判所があります。事件内容によって管轄が異なります(重なる場合もあります)。アーバナ市では両裁判所は隣り合っています。まず,州の裁判所を訪問しました。当初はその日に行われるはずだった違法拳銃所持の刑事事件の陪審員選任の手続を傍聴するはずだったのですが,直前に弁護人が交代し方針を再検討するということで手続が流れてしまいました。当日傍聴したのは刑事のプレ・トライアル(公判前申請手続)というもので,起訴された事件を公判にするかしないかを決める手続です。面白かったのは,一つの法廷に何人もの被告人・弁護人・検察官(州の代理人弁護士)が一堂に会して手続が行われていたことです。三者が法廷各地に散らばり,裁判官から事件番号と名前を呼ばれると,主に弁護人が挙手をして遠くから裁判官とやり取りをして,進捗報告し,次回期日を決めて当該事件の期日が終わります。各事件1分ずつくらいです。検察官は基本的に異議なしと発言するだけです。多くは公判にならないように事件が落とされていくそうです。日本ではプライバシー等の観点から複数の刑事事件を同時に行うことは考えられませんが,こちら裁判官の事務処理の便宜を優先させているようでした。実際裁判官はとても忙しそうでした。なお,近時身柄拘束中の被疑者・被告人が法廷に入る際の手錠・腰縄が問題となっていますが,アメリカでも手錠・腰縄問題はあるのかと注意して傍聴していました。私の予想として,アメリカでは無罪推定が浸透して手錠・腰縄もなく,よくある「アメリカはこんなに進んでいる,それに引き換え日本は…」という文脈になるのかと思いきや,被告人は手錠はもちろん,足錠まではめられて入廷していました。私は足錠の実物はそれまでは網走監獄博物館でしか見たことがありませんでした。動きづらさは日本の被疑者・被告人以上です。しかもその姿を上記の通り他の事件の被告人も同じ法廷にいますのでしっかりと見られています。予想外にアメリカでも被告人への人権意識は希薄のようです。その後,連邦裁判所に行ってみたところ刑事事件の判決期日が開かれているところでしたので傍聴しました。内部の作りが豪華で州の裁判所との予算の違いを感じました。時間になっても検察官が現れず,かなり遅刻してきて日本人のような謝り方をしていました。連邦の裁判所で傍聴したのは白人男性が性犯罪で起訴された事件でした。再犯者でしたが日本の感覚だと懲役2~3年くらいかなと聞いていたところ,懲役10年が言い渡されました。再犯による刑の加重が日本より大幅に重いようです。裁判官は,州の裁判所と違い,事件数が少ないためか余裕があり,判決の後も被告人の経歴をいろいろと聞き,様々なアドバイスをしていました。そして,裁判が終わり,被告人が退廷するところ,手錠・足錠を付けているのか確認したところ,何もつけていませんでした。こちらの方が州の事件の被告人より悪質ではないかと違和感を覚えましたが,身柄拘束は罪の重さで決まるわけではないので思い直しました。4 新型コロナ関係日本よりもアメリカの方がコロナの感染状況が重大であることは皆様ご存知かと思います。イリノイ州でもオミクロン株の蔓延は収束しつつあるようですが,州全体ではこれまで300万人近くが感染しており,5人に1人以上がすでに感染していることになります。それでは,こちらの人達がよりコロナ対策をしているかと言われればそうとも言えない気がしますがよくわかりません。近所で若者たちがパーティーをしている様子を見るとマスクを付けているようでもありません。また,ロースクールの建物に入るときには,ワクチン接種証明やPCR検査の陰性証明を提出して取得できるボーディングパスというネットの画面を携帯電話で入口にいる係員に見せなければならないのですが,そもそもその係員が不在のことが多く,あまり機能しているとは思えません。たまに係員がいると逆に驚いてしまうほどです。一方,例えばバスに乗ると,やはり乗客はみなマスクを着用しているので私も急いで付けるようなときもあり,現地の人のコロナに対する感覚が未だつかめていません。私は,週に1回は大学が実施しているPCR検査を受けています。今のところ感染してはいませんが,いずれ感染するだろうとは覚悟していて,感染しないことよりも,感染したときにどう対処するかの方が重要と考えています。5 治安日本人が海外に行く際に不安になるのが治安のことですが,渡米前の触れ込みとしては,大学周辺は学生街でむしろ日本より治安がいいということでしたので,さほど心配していませんでした。しかし,現地入りしたその日にホテルの近くのサークルKで銃撃死亡事件が起き,一気に不安になりました。その後も,いくつか近所で武装強盗事件が発生したなどの情報を耳にしています。なお,そういった事件情報は大学のサイトで確認できます。また,大学の警察組織があり,大学街で事件が起こると全学生にメールで通知されるシステムができています。現時点での印象としては,いくら学生街だから安全とはいってもやはりアメリカの一部であり,日本と同じような感覚ではいけないとったところです。6 人種の問題現在住んでいるイリノイ州シャンペーン市の人種に関する昨年の統計をみると,白人が約65%,アフリカ系が20%弱,アジア系が約15%になっています。しかし,大学内やキャンパスタウン(大学周辺地域)では,色々な人種が入り乱れていて,とてもそのような比率には見えません。一方,少し町外れに行くとほぼ白人の住宅街が始まり,統計の数字に納得できます。また,周りの方から,アメリカに行って人種差別を受けるようなことはないのか聞かれることがあります。大学内や大学付近では理解が進んでおり,さすがそのような差別を受けることはほぼありません。一方,そこから外れると,そういったことがあるのは否定できません。例えば,こちらの人達は新型コロナはアジア人が持ち込んだものだと考えているので,私とすれ違う時に急に口を塞いだりするようなことです。私自身はそういうことがあっても特に気になりません。逆に,私がアジア人・日本人だからという理由で,特に移民としてアメリカに来ている人は,現地人より私に優しく120%の対応をしてくれる場面もあります。個人的にはいやなことがあってもいいこともあるので,気持ちを整理できます。しかし,もちろんですが,普通はなかなかそのように考えることはできないでしょう。7 日常生活 冬になりましたが,北海道のように寒くはならないだろうとたかを括っていたところ,毎日のように氷点下10度を下回る寒さとなり想定外でした。雪は少ないのでいいですが,路面は日本のように凍りつき,何度も転倒しかけました。また,こちら自動車に冬タイヤをつけるという発想がなく,車はよく滑っていて危険です。春が待ち遠しいです。多少は慣れてきましたが,やはり英語の問題は大きいので,今年から英会話教室に通うことにしました。大学が開いている英会話学校もあるのですが,授業時間が日中でロースクールの講義と重なってしまうため,アーバナ市が開いている夜間の無料の英会話教室に通っています。講師は昔,関西学院大学でも英語を教えていたSundberg博士です。週2回5~6名の世界各地からの生徒が集まり英語の基礎から学んでいます。アメリカに来たばかりの生徒もいて,英会話能力は私の方が高く,こちらに来て数少ない優越感を感じことができる場です。しかし,油断しているとおばさん達がそれぞれの自国語で大声でしゃべりだしてしまうので,私も負けじと大声で発音しています。春学期が終わり次第,大学の英会話教室に通う予定です。また,3月に帰国される在留日本人の方から,車を譲ってもらうことになりました。車があれば,一気に世界が広がることは間違いありませんが,事故に気を付けます。入手次第片道3時間程度かかりますがシカゴまで遠征する予定です。シカゴの様子は次回ご報告できるかと思います。 以上続きはこちらです。

2022.09.23

-

伊藤啓太弁護士:イリノイ通信Vol.1

本当に不穏な世界情勢が続く中、現在、国連総会の一般討論演説が開催中です。NYタイムズ配信のビデオニュースでは、これまで、アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、フィリピン、韓国、ウクライナ、ケニアの各首脳のダイジェスト演説が配信されていますが、その国にとって、今もっとも大事なことをその国らしい表現で伝えようとしていることが、とてもよく分かって非常に興味をそそられます。また、英語の発音とか表現の仕方とか、スタイルの違いも面白いですね。さて、現在、米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(UIUC)には、釧路弁護士会の伊藤啓太弁護士が、客員研究員として留学されています。伊藤さんの研究テーマは、伊藤さんが地元で取り組んでいらっしゃるアイヌ民族の人権擁護のための活動をバックボーンにした「アメリカ・インディアンを中心に各国の先住民族の権利(特に漁業権)の水準を調査し,その発展に向けた理論を模索すること」だそうです。伊藤さんとは、年度は違いますが、日弁連派遣のUIUCの客員研究員というご縁で初めてお近づきになりました。研究テーマをお伺いしたとき、本当に心から感動し、こういう方を派遣するために、日弁連の派遣制度はあるんだと心底思いました。アイヌ民族をアメリカの先住民族の権利と結びつけて考えようとされる視点が、テーマの公益性、地域密着性という観点から非常に優れていると思いましたし、釧路という地方で、日常業務に埋没し切ることなく、おそらく寸暇を惜しんで励まれたことと思いますが、日常業務ではなかなか使わなかったであろう英語を勉強してきた志にもただただ敬服しかなく、私自身、とても励まされました。そんな伊藤さんから、この度、近況報告代わりにということで、釧路弁護士会向けに書いていらっしゃるイリノイ通信を送って頂きました。とても、活き活きとした筆致で、ユーモアを交えつつの、研究生活、日常生活、英語との向き合い方等盛り沢山の現在進行形の留学体験記、是非多くの方に見て頂きたく、伊藤さんから掲載許可を頂きまして、このブログにも転載させて頂きます。Vol.4までありますので、分割しての掲載になります。また、写真については、割愛させて頂きました。伊藤さん、引き続き、心から応援しています!引き続き、充実した留学生活をお送り下さい。イリノイ通信Vol.1令和3年11月17日 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 客員研究員 伊藤 啓太1 大学と街私は今年度,日弁連海外ロースクール留学制度により,米国イリノイ州のイリノイ大学に客員研究員として派遣されています。本年8月14日に渡米しました。イリノイ大学はシカゴ,スプリングフィールド,アーバナ・シャンペーンにキャンパスを構える総合大学で,学生数が5万1000人を超えるマンモス校です。私が在籍している大学のロースクールは,そのうちのアーバナ・シャンペーン校に所在しています。アーバナ・シャンペーンは,自治体としては別々の市となっていますが,双子都市として,実質的に一つの街を形成しています。街の規模としては,都市圏の人口は約23万人で,交通は大都市シカゴから南に飛行機で1時間,電車で4時間の距離です。北海道でいう札幌と釧路の間の感覚です。気候としても昼夜の寒暖差が激しいこと以外は,北海道と同様です。11月の寒さに他の学生は震えていますが,北海道から来た私には何ともありません。他方,私の借りたアパートの周りは,若い学生たちが毎晩のようにパーティーを開き,夜通し大音量で音楽を流しており,日常的な不眠に悩んでいます。大学のキャンパスは両市にまたがっており,街の中心の大部分が大学関連の施設です。街の経済も大学を中心に成り立っています。こちらに来た当初は大学の規模の大きさに圧倒されました。上の写真は私が現地の空港に到着したときのものですが,その空港も大学が運営しています。また,大学の図書館も巨大なもので,1300万冊を超える蔵書を抱えています。私は一度左の写真のメイン図書館の書庫に入りましたが,英語だけでなく世界の各言語の文献が揃っていて,日本語の本も古典も含め主要な文学作品はほぼ日本語版がありました。書庫をうろうろしていると,あまりの大きさに途中で迷子になってしまい,閉館時間までに出口に辿り着くことができませんでした。入り口が5階にあるということに最後まで気づきませんでした。膨大な蔵書がある一方,近年では図書のオンライン化が進み図書館自体の利用者が減少し,図書館閉鎖の話もでているようです。大学の敷地内には日本庭園もあり,一度行ってみたところ,周りの自然とは調和していませんでしたがそれ自体としてはかなりよくできたものでした。大学周辺にはリスやウサギがたくさんいてかわいいです。生ゴミに寄ってくるのもこちらではカラスではなくリスですが,個人的には日本のカラスが懐かしいです。また,11月に入り,道沿いの楓の木の紅葉が始まり,目の保養になります。なお,アメリカではよくある話のようですが,大学のフットボールチームのマスコットとしてかつてインディアンのイメージが使用されていました。フットボールはアメリカでは大変人気のあるスポーツで,試合のある日は街中がフットボール一色になります。マスコットのイメージはイリニ・インディアンの酋長イリニウィクです(このイリニがイリノイ州の語源と言われ,この点は北海道の地名の多くがアイヌ語に由来するのに似ています)。15年ほど前にこのマスコットの使用が差別的だとして変更を迫られたところ,ファンからはイリニウィクに対する愛着はあっても差別的な意図はないとして使用の継続が求められました。しかし,歴史的に見てそのような主張は通用しないということで,結局のところ変更になったようです。2 研究私の研究テーマは,アメリカ・インディアンを中心に各国の先住民族の権利(特に漁業権)の水準を調査し,その発展に向けた理論を模索することです。現在は,研究と基礎として,その分野の基礎的な書籍・論文に当たっています。また,客員研究員には,それぞれに研究をサポートするホストの教授が就くことになっています。私のホストはHeidi Hurd教授です。教授ご自身は不法行為法・環境法等がご専門で先住民族の問題は専門ではありませんが,同じく研究者であったお父様がカナダの先住民族ファーストネーションズの研究を専門にされていたということでした。学期が始まった当初に他の客員研究員やその担当教授と共にディナーに招待していただきました。とても気さくな方でしたが,同時に私を助けるのだという使命感のようなものをお持ちで,アメリカの大学の懐の深さを感じる一場面でした。また,教授からはカナダの先住民族の歴史を扱った文献をプレゼントしてもらい,大変参考になりました。なお,そのディナーの際は他の教授からも「あなたが先住民族の研究をされる方ですか?」と聞かれ,教授連の中で以前に私のことが話題になったようでした。彼らからしても珍しい分野なのかもしれません。客員研究員はロースクールの講義を2つまで聴講することができますが,残念ながら,先住民族・インディアン関係の講義はありません。何も受けないのもどうかと思い,現在刑訴法の講義をオンラインで受講しています。今学期もコロナの影響のために半数近くの講義がオンラインです。客員研究員は学生ではないので,ソクラテス・メソッドでも教授から当てられることはなく,高みの見物といったところです。学生の回答のレベルは私が卒業した日本のロースクールと変わらない気がしますが,ソクラテス・メソッドがスムーズに進んでいく点は違いを感じさせます。ロースクールの図書館に行ってみると,多数のインディアン・先住民族関係の文献が所蔵されていました。また,興味深かったのは,連邦最高裁裁判官の伝記が数多く並んでいることでした。日本ではこのような伝記はあまりないと思います。しかも,大学の図書館だけでなく街の図書館にもたくさん並んでおり,社会の中に占める裁判官の位置づけが日本とは異なるのだろうと感じました。ロースクールを離れると,イリノイ大学ではアメリカン・インディアン・スタディーズと題したインディアン関係の講座群があります。また,インディアンの学生団体としてネイティブアメリカンハウスという団体があり,先日そのネイティブアメリカンハウスが主催したイベントに参加してきました。受付の方に私がイリノイ大学に来た理由を話すと,それであればGreat Lakes Indian Fish and Wildlife Commission(直訳すると五大湖インディアンの魚・野生動物委員会)を訪問するといいと言われました。GLIFWCは複数の地元インディアンの部族が,19世紀にアメリカ政府と結んだ条約の際に確保した漁猟権について,権利の実現のための漁場の管理等を共同で行っている団体のようです。大変興味が湧きましたので,ぜひ訪問したいと考えています。研究がある程度進んだ段階で,自動車を購入し,そういった現地調査も開始する予定です。3 大学生活客員研究員には,キュービクルというデスクが割り当てられ,他の客員研究員やJSDと呼ばれる学生と机を並べています。JSDはPh.D(日本でいう博士号)の取得を目指す学生で,また大学の中での就職を求める立場なので客員研究員とは真剣度が違います。なぜか欧米人はおらず,アジア・アフリカ出身の学生が多いです。一日中,机にかじりついて勉強している学生もいて,見ていて身が引き締まります。たまに私が勉強の邪魔をして話しかけますが,笑顔で対応してくれます。研究以外にも大学では客員研究員のために様々なプログラムを用意してくれています。毎週行われるワークショップでは法学の各分野の先端的諸問題についてゲストの講師からのレクチャーがあります。私も都合が許す限り出席し,よくわからないながらわかった風な顔をして聞いています。また,イリノイ大学には多くの海外からの学生がおり,異文化交流のイベントも各種行われています。11月11日にはロースクールでIntercultural Nightと題したイベントがあり,私は他の日本人留学生とともに日本代表として参加しました。今年日弁連から派遣されたもう一人客員研究員の方が在日朝鮮人ということがあり,日本代表は韓国代表と合同で参加することになりました。話題性としてはそれで十分であり,私としては付け足し程度でブースにアイヌの写真でも飾ってくれればいいと思っていました。しかし,知らないところで話が進んでおり,私がアイヌの切り絵を製作し,さらにブースを訪れた人に切り絵製作を体験してもらうということになってしまいました。そもそも手先が不器用なため,出来上がったものの質は非常に低かったですが,このようなイベントで本物の文化を伝えることはできないと開き直り,何とか無事に終えることができました。4 日常生活こちらに来てまず心配だったのは,当然ですが英語のことでした。空港やホテル,大学では,わかりやすい英語で話してくれるためか特に問題ありませんでしたが,地元の人のスラング(俗語)は全く分かりません。一度訳も分からずバスの中でおじさんにまくし立てられたときはつい日本語で返してしまいました。いずれにせよ私の語学力不足は明らかなので,まずは,リスニング対策としてテレビを買い,食事中にニュースやスポーツを見たり,昔日本でも放映されていた「アーノルド坊やは人気者」というホームドラマを見て,笑いながら英語を学んでいます。次に心配だったのが食事の点ですが,世界中から学生が来ているためか世界中の料理を食べることができます。中華料理,メキシコ料理,タイ料理などが人気です。中でも中華料理店が街の至るところにあり,私がグルメでないこともありますが基本どこもおいしいです。また,大体の店がテイクアウトできるようになっていて便利です。日本食では寿司が大人気で,寿司店は当たり外れはあるもののいくつかあります。しかし,聞いてみると,どの店も経営しているのは日本人ではないようです。また,寿司は特にですが,外食は値段が高く,10ドル(現在のレートで約1150円)以下で済ますのはほぼ不可能です。そこで,週の半分以上は自炊をして費用を浮かせています。中でもイタリアンは安く,例えばパスタにすれば2~3ドルで満腹なるので助かっています。食事には概ね満足しています。また,部屋は賃貸を借りています。交渉の際,不動産会社から,それなりの部屋とホラー映画の舞台のようなあばら屋を紹介されましたが,皆様からのカンパを思い出し,前者に入居することにいたしました。改めて御礼申し上げます。なお,渡米前から車を買うべきか悩んでいましたが,街中をMTDと呼ばれるバスがきめ細かく周回しており,しかもイリノイ大学の学生は基本無料で乗れるのでとても便利です。普段の生活に車は必須ではありません。ただし,釧路同様に郊外に大型店舗が軒を連ねているので,車があれば世界が広がることはたしかです。また,シカゴやインディアンの居留地への訪問のためにも来年には車を買う予定です。また,普段は椅子に座って本を読んだりパソコンを操作する時間がほとんどですので体がなまります。エクササイズとして,休日には街の探索も含めてジョギングをしています。加えて,大学から地元の社会人フットサルチーム「Oldengrays」(直訳すると灰色のおじさん達)を紹介してもらい,入団して毎週汗を流しています。最後までお読みいただきありがとうございました。以上続きは、こちらです。

2022.09.23

-

言語と文化

国を超えて聡明な人と出逢い、心を通じ合わせることができると、本当に感動する。その意味で、国際共通語の英語は本当に有用で、英語は、自分の視野を飛躍的に広げ豊かにする世界への窓口という感覚をいつも持っている。一方で、先日、英語と自国語の関係について少し考えさせられる体験をした。それは、オンライン英会話での出来事。とある国の講師で、まだ20代の英文学専攻の若者と英語の勉強の仕方について話した際、その国では、英語は生きていくために欠かせない道具だから学ばないという選択肢がないのだという文脈で、こんなやりとりがあった。講師:英語は、教育現場でも小学校から必須で、数学も、科学も、歴史も、時には、国語だって、全部英語の授業なんですよ。私:羨ましい。だから、小さい頃から英語に当たり前に触れて、そんな風に自然に使えるようになるんですね。日本は、すべてが日本語で学べるから、英語を使う必要がないんですよね。必要に迫られる機会がないのは良くないですよね。講師:いや、私は、日本をとても羨ましく思います。私たちは、自国の歴史すら、自国の言語で書いた本がほとんどありません。世界史ならもっとです。日本ではそんなことはないですよね?こういう状況に至るまでにはおそらく色々な理由があるのだけれど、私がその理由のすべてを説明することはできません。ただ、私が思うのは、だから、私たちの国は発展途上国で、日本は先進国なんだということ。自国の言語が当然に、専門的なことを学ぶ手段になるということは、当たり前のことではないと思います。「だから、私たちの国は発展途上国で、日本は先進国なんだということ(That's why our country is a developing country, and your country is a developed country.)」という言葉が、私には深く刺さり、とても考えさせられた。この言葉そのものの正しさは判断がつかないが、この言葉の背景にある、彼の想いや、両国の歴史や文化に、どうしても思いを馳せずにはいられなかった。これまでも、漠然と、言語を学ぶということは文化を学ぶことだと感じていたが、私は、これまで本当の意味でこの概念を理解していなかった気がする。でも、今回、この会話を通して、初めて私は、日本語で物事を思考し、日本語で全てのことを理解し、日本語で事実や思考を発信するというすべてのプロセスが日本という国の成り立ちや文化と密接に関連していることが、自分の中で腑に落ちた感覚があった。たまたま日本に生まれ、たまたま日本語を仕事の道具として濃密に使う仕事をしている私が、この混沌とした世界の中で一人の市民(global citizen)としてできることは何だろうか、という抽象的な問いに、いつも真摯に向き合っていたいと思う。

2022.08.31

-

「藁をも掴む想い」

先日、ご来所された方が、こんなことを仰っていました。「お医者さんだったら、自分のことでも家族のことでも、ちょっと体調悪いとなれば、色々な科の色々なお医者さんに会うじゃないですか、だから自然に、ああ、世の中には色んなタイプの医者がいるんだなって分かるんですけど、弁護士さんの場合、色々な弁護士さんがいるんだって分からないんですよね。本当に困った時だけ会う人だから」「だから、もう、私、法律相談行ったときは、まさしく、『溺れる者は藁をも掴む』で、もう藁をも掴む思いで、必死で掴んだんですよね。どんな藁かなんて見ている余裕はなかったです。溺れているんですから」「だから最初に会った人が、私にとっての『弁護士さん』ですよね。その人以外の弁護士さんがいるなんて思う余裕ないですよね」私は、2005年~2007年、弁護士がほとんどいない弁護士過疎地域、福島県相馬市で仕事をしていました。この時代、私は、「この方達は、私を積極的に選んで訪れたのではなく、他に頼れる弁護士が誰もいない状態でいらしているんだ。だから、私は、相談者の方にとって、積極的に『選んだ』弁護士じゃなくて『選ばざるを得なかった」弁護士なんだ」、「だから、私は、私を選ばざるを得なかった方々を決してがっかりさせてはいけないんだ」と強く意識しながら仕事をしていました。ですから、約16年前に静岡市の法律事務所に移籍した時、ああ、これでこのプレッシャーから解放されると安堵した気持ちを、今でも鮮やかに覚えています。弁護士が100人以上いる静岡市、相談者の方は弁護士を選べる状態なのだ、私のイメージがそのまま弁護士全体のイメージとなってしまう今までとは違うんだ、と。相談者は、老若男女、専門分野、相性、よりどりみどりで、弁護士を選べるじゃないか、と。でも、冒頭の発言をお聞きして以来、ずっと考え込んでいます。弁護士目線では、弁護士の選択肢が多いように思えても、相談者、依頼者目線では、16年前と何も変わっていないのではないだろうかと。弁護士の数がいくら多くても、選択肢が増えることには繋がっていないのではないか、と。そうだとすれば、私たちが、市井の方々にとって「本当に困った時だけ会う」専門職で良いのだろうかという根本的な疑問は強く持ち続けなければならないと思いますが、現実問題として、法律相談で来られる方々にとって、私たちは、溺れるときにすがる最後の「藁」のような存在だということもまた、意識して仕事に向き合う必要があると感じたのです。藁をも掴む想いで、他に何も掴むものがない状態で、溺れながら手を伸ばしている方々のために、正確な法的知識を元にした法的アドバイスは当然として、言葉、態度も含め、その方のすがる想いにきちんとお応えできる、あらゆる意味でのプロフェッショナルになりたいと改めて思いました。

2022.08.21

-

志賀賢治「広島平和記念資料館は問いかける」(2020年 岩波書店)

先日、以前からずっと行きたかった広島平和記念資料館を初めて訪問しました。展示物のひとつひとつから放たれる声、叫びが、私の心に突き刺さり、今も離れません。これからも、1945年8月6日8時15分、あの瞬間に人生が変わってしまったひとりひとりの方々に想いを馳せ続けるでしょう。この資料館の存在価値については、志賀賢治氏(前広島平和記念資料館館長)の「広島平和記念資料館は問いかける」(2020年 岩波書店)を引用させて頂きながらご紹介させて頂きたいと思います。まず、資料館の性質ですが、特に本館は、原爆被害を「人間的悲惨」として伝えることに主眼を置いており、本物、実物にこだわった展示がなされています。展示資料の中心を形成するのは、「遺品」であり、「いつ、誰が、どこで、どのように被爆し、どのようにお亡くなりになったのか、丁寧に聞き取って、詳細な記録を残し、識別コードをふった遺品とともに保管し、データベースに登録」という膨大な手間を経て、「遺族の記憶を資料館の記録にする」(本書121頁)という作業が日々行われています。それにしても、「遺族の記憶を資料館の記録にする」とは何と深い、この種の歴史を保管する役割を期待される博物館の本質的使命を体現した言葉でしょうか。私たちの職業にもどこか通じる姿勢であるような気がして感銘を受けました。もっとも、このような展示になるまでに、本当に紆余曲折の歴史があったようです。しかし、最終的には、「原爆を『威力』で語る際に使用されるのは、数字の大きさです。死者も数字の大きさで語られることがほとんどです。しかし、『人間的悲惨』を語る場合に必要なのは、一人ひとりの人間がどのように苦しんだか、すなわち『固有名詞』であると確信」(本書11頁)された志賀氏の狙いは、見事達成されていると思います。だからこそ、訪問者には、「持てる感性すべてを動員して、被爆資料、遺品が語る声なき声を聞き取って、感じ取っていただければ幸いです。」(本書34頁)、「単に順路に従って通り過ぎるのではなく、一つひとつに立ち止まり、真摯に向きあい、五感を研ぎ澄ませて全身で感じ、知力を駆使して想像し、思考力の限りを尽くして考え抜く。」(本書217頁)といった言葉に表されるような真摯な鑑賞態度が自然と求められます。「広島平和記念資料館は問いかける」という本書の題名の由来となったと思われる言葉も圧巻です。それは、ワシントンDCにある米国ホロコースト記念博物館のリーフレットの表紙の言葉で、This Museum is not an Answer. It is a Question.(この博物館に答えはありません。あるのは問い掛けなのです)(本書217頁)というものです。そう、私たちは、問いかけられているのです。その問いを全力で受け止めて全力で考えても簡単に答えは出ないけれど、それでも、その問いかけを、我がこととして、人生を歩んでいく責任を負ったような気がしました。広島が第一目標となったのは、「爆風の効果を大きくする地形であり、原爆投下に最も適した都市と考えられていたこと」「捕虜収容所がない、つまり連合国軍の兵士がいないと考えられていたことも影響」(本書72頁)したようですが、ひとりひとりの被害に遭われた方々の立場からすると、原爆によって人生が変えられたことは、ただの偶然でしかなく必然ではありませんでした。それなのに、この世の地獄を体験されることになってしまった方々のために、私たちは、何ができるのでしょう。原爆に限らないことですが、人生の惨禍は、誰にでも平等に訪れるものではない。でも、誰にでも訪れ得る。その不条理の中で、私たちは生きていかなければなりません。帰路の新幹線、雨上がりの車窓から虹が見えました。地上と天をつなぐ七色の透き通る架け橋が余りにも現実離れした美しさで、涙が溢れてきました。この美しい虹が、あの日以降人生が変わってしまった全ての方々が、痛みも苦しみも憂いもなく笑顔で天に渡れる橋であってほしいと切実に祈りました。この度の広島訪問にあたっては、心から敬愛する弁護士・友人である今田健太郎弁護士に全面的にお世話になりました。大変多忙な中、暖かく細やかなお心遣いを頂き、本当にありがとうございました。私も今田さんのような包容力、知性、優しさを備えた人間に.なれるよう精進しますので、今後ともどうぞ末永くお付き合い下さいませ。また、本書は、ノースウェスタン大学教授・広島大学特任教授の宮崎広和先生に教えて頂きました。ご紹介に心から感謝申し上げます。ろう人形論争、原子力平和利用の展示、スミソニアン博物館企画の変遷、初代館長の想い、「とてつもない熱線を照射され、猛烈な爆風に叩きつけられ、凄まじい放射線を浴びたものばかり」(本書121頁)という資料保存の苦労等、この記事では到底紹介しきれなかった読み応えのある内容が濃縮されている名著でした。お勧めです。

2022.08.15

-

「葦名さんが、目指すべき弁護士の姿は違うんじゃないの」

先日、東京出張があり、空き時間にひまわり基金法律事務所赴任志望のSさんとお話する機会に恵まれました。私のスケジュールの関係で、思ったより短い時間しかお話できなくて申し訳なかったのですが、真剣勝負の会話ってこういうことを言うんだなっていう感じの、白い刃がぶつかり合って煌めいてこぼれ落ちる光のキラキラがずっと辺りを漂っているような素敵な時間でした。ご自身のバックボーンに根ざした大きなぶれないビジョンを持って謙虚に自己研鑽を続けるSさんの姿勢にとても感銘を受けましたし、Sさんの輝く真剣を、これからもまっすぐ受け続け、対等に切り結ぶことができるように、私も私の剣をずっと研ぎ澄まして磨き続けていきたいなと思いました。中でも、難しい事件、難しい依頼者ほど、自分を成長させる機会なんだよね、そこで逃げちゃいけないんだよね、という話の際に私の心の中に鮮やかに蘇ったエピソード、Sさんにお話ししながら、実は当時の心情を思い出してうるっときてしまったくらい大事なお話なので、ここにも書き留めさせて下さい。あれは、相馬ひまわり赴任時代、弁護士2~3年目、20代の時でした。多忙を極めていたある日、遠方から女性の相談者が来所されました。彼女曰く、地元の弁護士には、ほぼ全員に断られてしまったが、どうしても納得がいかない、女性の先生なら分かってもらえると思って、はるばるここまで相談にいらした、ということでした。彼女の主張は、大まかに言うと、ある遊興施設に小さなお子さんを連れて行った際にお子さんが転倒して怪我をしてしまった、施設の責任を問えないかというもので、お気持ちは分からなくはないものの、施設側の過失を立証することはかなり厳しく、当然、彼女の希望されるような解決も実現不能と思われるケースでした。その辺をどの程度丁寧に説明したのか、今となっては記憶がはっきりしないものの、私としては、私を頼って下さった方の期待に応えなくてはという思いや気負いもあったと思います。最終的に、代理人として介入し、施設側と交渉を始めました。ただ、法的に難しいケース、交渉は当然ながら難航し、依頼者の要望とはかけ離れた金額の見舞金の提示以上の話にはどうにも発展しませんでした。依頼者は、ご自身の要望が通らないことにお怒りになり、福島県弁護士会に電話して、私の代理人活動への激しい苦情を述べられたようです。私は、当時の県弁副会長からお電話を頂いて、彼女の不満が私への苦情に発展していることを知り、驚くと共に悲しさ、悔しさ、恥ずかしさで一杯になりました。当時の私にとって、県弁護士会に電話されるというのは余りにも不名誉なことである気がして、副会長の先生が、ほとんど新人だった私を気遣いながら、とても丁寧に言葉を選んで私を励ますようにお話しして下さっていることは分かりつつも、お話を聞きながら涙が止まらなくなってしまいました。この苦情自体は、それ以上深刻な段階に発展せずにおさまったものの、私のもやもやは一向になくならず、その後、仲良くなった先生方にお食事にお誘い頂いた際に、事件の顛末をお話して、それは事故みたいなもんだったね、災難だったねといった優しいお言葉を頂いて、心が少し慰められてほっとしていました。そう、本当に恥ずかしながら、私は思っていたのです。私は悪くない、あんな事件を持ち込んでくる依頼者が悪い、あんな事件受けなきゃ良かった、もうあんな筋が悪い事件は受けないって。そう思うことでしか、自分の心を整理することができませんでした。そして、同じ話を、当時、非常に重い少年事件を共同受任していた関係で、頻繁にお会いしていた大峰仁先生にもお話ししました。私にとって、県弁護士会でもっとも敬愛する弁護士のお一人の大峰先生は、相槌を打つこともにこりとすることもなく、私に言いたいことをすべて言わせた後、ゆっくりと、次のようなことをお話されました。 葦名さん、葦名さんのその事件から得た教訓は、「こんな事件受けなきゃ良かった、あんな依頼者の話は断れば良かった」なのかな。葦名さんがその事件から学んだことは、これからは勝てそうもない、立ちそうもない、難しい事件や、思い込みが強いタイプの人の相談は断るってことなのかな。そういうことなら僕は何も言わない。そういう弁護士になりたいなら僕が口を出すことは何もない。 でも、葦名さんが、目指すべき弁護士の姿は違うんじゃないの。僕は葦名さんと接していて、葦名さんがそういう弁護士を目指しているとは思えないんだけど。 僕は、その事件のことも依頼者のことも何も知らない。だから、中味に口を出すつもりはない。でも、そういう結果になったことについて、葦名さんが反省すべきことがあるんじゃないかって思うよ。葦名さんにも悪いところがあったんじゃないの。どこがどう悪かったかは僕は知らないけど、そういう反省の仕方をしないで、運が悪かった、あんな事件はもう二度と受けないっていう結論は葦名さんらしくないな、僕はそういう総括は好きじゃないから、葦名さんにもそういう総括で終わって欲しくない。 ・・・本当に心にずしんと突き刺さり染み渡っていくようなアドバイスでした。今書いていても、大峰先生のお気持ちが、伝わってきます。誰も引き受けてくれない事件を受けてあげたじゃない、できるだけのことをしてあげたじゃない、不満を言われるどころか感謝されてもいいくらいじゃない、という傲慢な想いが自分にあったことに初めて気づき、心から恥ずかしく思いました。県弁副会長とお電話していた時にこみ上げてきた恥ずかしさとは全く違う種類の恥ずかしさでした。傲慢な自分、自分の行為を顧みずに人のせいにしてきた自分、失敗に真摯に向き合わず何も学ばない自分、余りにも情けない自分の姿がひたすら恥ずかしかったです。 この出来事があったからといって、私が、失敗をしなくなったわけでも、すべての事件で依頼者が満足する結果をもたらせるようになったわけでもありません。でも、私は、少なくとも、失敗から逃走することはやめました。何が悪かったのか、どこをどうすれば良かったのか、そこに向き合わず目をつぶることは、私の目指すべき弁護士の姿では絶対にないから、それだけはやめようと強く思うようになりました。自分の失敗に向き合うことは本当に辛く大変なことで、感情も入るので、文字通り、言うは易く行うは難し、です。 それでも、向き合うスピリット、これだけはこれからもずっと大切に持っていたいと思います。 大峰先生、本当にありがとうございました。 そして、このエピソードを引き出して下さった真摯な傾聴者Sさんにも感謝申し上げます。 今日も謙虚に、そして、真剣に進んでいきたいと思います!

2022.07.08

-

「ここに弁護士がいてよかった」 法学セミナー2022年7月号

法学セミナー最新号の特集は、「ここに弁護士がいてよかった」と題するひまわり基金法律事務所大特集!!! ひまわりOBとしては、この文字が目に飛び込んでくるだけで、こみ上げるものがあります。「ここに弁護士がいてよかった」は、それだけ象徴的な、ひまわり弁護士の価値をこれ以上ない程まっすぐに体現する言葉なのです。それにしても、なんて大きな「ここに弁護士がいてよかった」!私たちにとって大切な言葉をタイトルとして特集を組んで下さった法学セミナー編集部のご英断に、一人のひまわりOBとして、心から感謝申し上げます。 編集委員会の中隆志弁護士によると、元々法学セミナー2021年9月号から開始した同名の連載が読者に好評で、「もっと読みたい」に応えて今回の特集になったということ、つまり、先人達のバトンリレーがこうして結実したということなんですね。しみじみと嬉しく、また感慨深いです。期も赴任地もばらばらで、書く内容も多種多様、それなのに世代も地域も越えて共有できる価値観が、読者の心を掴んだのではないかと思います。 これまで一年間リレーを繋いできて下さった方々、またこれからも繋いでいって下さる方々、本当にありがとうございます。 そして、この要請に応えるための特集を企画された編集委員会のご尽力にも、ただただ頭が下がります。ひまわり赴任後のキャリア形成、ひまわり弁護士同士の協働、養成弁護士の奮闘記、後任所長に引き継いだばかりの所長からのホットな報告、ひまわり基金制度そのものの説明、編集委員会の思い出に残る記事も紹介しつつの座談会、最後はひまわりの母、松本三加弁護士のエッセイで締め括るという完璧な構成で、読者を飽きさせません。 私自身、一気に特集記事を読み終わった後、充実した読後感、心を澄み渡らせていくような清涼感と共に、松本弁護士が書いていらっしゃる通り、「希望に満ち溢れた将来ある方々に向けて、たすきをつなぎ、学びと成長の先に広がる世界を分かち合いたい」と心から思いました。 なお、私もひまわり基金20年を振り返るという趣旨で、寄稿させて頂きました。自分のキャリア形成の中にひまわり赴任がどう影響を与えたのかという初めて設定する視点でこれまでを振り返ることは、私にとって、新鮮かつこの上なく楽しい体験でした。 私を育てて下さった養成事務所、赴任先の地域の方々、歴代相馬ひまわり所長と事務局をはじめ、沢山の大切な方々への心からの感謝と敬意を込めて、また、読者の方々にひまわり弁護士が世代を超えて大事にしてきた価値観を私の言葉で伝えたいという想いで、心を傾けて書きました。読んで頂けたらとても嬉しいです。 最後に、今日も、全国津々浦々で、地域の方々のために良質な法的サービスを届けていらっしゃるすべてのひまわり弁護士に心からのエールを送ります。 皆様、どうぞお身体にお気をつけて。いつも心から応援しています!

2022.06.16

-

心が澄み渡る時間

先日、今夏から、UIUCに日弁連の客員研究員としてご留学される木下岳人弁護士とお話をさせて頂く機会がありました。大阪で企業法務を多く取り扱う事務所に所属されている68期の木下さんと私は、年齢もキャリアもまったく異なるので接点がない筈なのですが、旧知の友人のようにお話が盛り上がり、気付いたら1時間半経過という感じでした(笑)。年度は違っていても、日弁連の客員研究員という同じ身分で同じUIUCに行くという共通点があったことは勿論大きなきっかけではありますが、些細なことにすぎないのではないかと今思っています。むしろ、実務法律家だからこそ持っている切実な問題意識、その問題意識を追求したいと思う好奇心・探究心、自分の心に従って進むその過程ひとつひとつのかけがえのなさと幸せ、みたいなところを共有していたことが大きかったと思うのです。それぞれの思考が、それぞれの言葉になって表現され、受容され、刺激し合い、時に融合し、更に、それぞれの思考が深まり、新たな言葉になっていくという過程は、人と人が交流するときの醍醐味ですね。これはオンラインでは味わえない気がします。個人的には、「留学は何か目に見える分かりやすい成果を得てくる体験というよりも、自分の探究心のきっかけになる種を一杯拾ってくるような体験だった。留学後もその種を育てる日々がとても楽しい。」という私にとっての留学の最大の意義が、木下さんという相手がいて初めて言語化された気がして、とても嬉しかったです。とても素敵な時間だったよ、と自宅に戻って話をしたら、息子に、「それはきっと、心が澄み渡るような感じだったんじゃない?」と言われて、「そうそう!どんぴしゃり!」と思ったので、題名に採用することにしました(笑)。本当に、心が澄み渡る時間でした。大学での勉強も楽しかったけど、実務家をしながらの勉強は第二の青春ですよね、とキラキラされている木下さん、これからも多くの方をinspireされる生き方を重ねていかれて下さい。お身体にお気をつけて、ご無事に出発されますように。心からのエールをお贈りします!

2022.06.05

-

ジョージア州知事選

ずっと密かに注目しているのは、5/24に予備選挙が予定されているアメリカジョージア州知事選(本選挙は11月)です。民主党は、2018年の知事選で、全米に旋風を巻き起こした、Stacy Abrams さんの指名が確実な情勢で、共和党は現職とトランプ前大統領が支持する候補が接戦のようです。勝った方が、Stacyさんと事実上の一騎打ちになります。何度かブログでも書いていますが、私はStacyさんの大ファンなので、投票もできないくせに、めちゃくちゃ応援しております!彼女のTwitterには、選挙区の方々との交流動画が沢山上がっていて、色々なStacyさんの側面を見ることができるのですが、支持者の熱気も凄くて、いやーこんな選挙だったら参加してみたい!って心から思いますね。そして何より、やっぱり、Stacyさんの言葉は、誰と話をしていても、真っ直ぐに人の心に入ってくる。本当に射抜かれたように入ってくる。どうして、こんな言葉の力を身に付けたのだろうって感動します。この演説とかめちゃ短いんですけど、刺さります。Diversity is our super power.も、全てのマイノリティのために選挙権を保障する草の根運動に従事してきた彼女が言うと凄い説得力です。アメリカのdiversity が強さの源だよね、ってなんだか本気で思うんですよね。4年前からずっと主張の核がブレません。全ての人がその一員となれる州にジョージアをしようというメッセージなんですよね。https://twitter.com/staceyabrams/status/1520893326563569664?s=20&t=umReOUaN7bzdgkxEMwWkQQ四年前の知事選から立ち上がり、なお人間として強くなった、Stacyさんのような凄い人と同時代に居合わせた幸運を味わいつつ、ジョージア州知事選、最後まで大注目です!

2022.05.21

-

おめでとうございます!!!

昨日、当事務所で弁護修習されたAさん、静岡大学法科大学院を修了されたご縁でお食事をご一緒したMさんから、二回試験、無事合格のお知らせを頂きました!実務法曹になるための、最後の関門、二回試験は、合格率は非常に高いものの、レベルもまた高い試験ですので、試験勉強本当に大変だったと思います。無事に難関突破され、晴れて、実務法曹となられることを心からお祝い申し上げます。自分のことのように嬉しいお知らせに、弁護士19年目に入ろうとする私も、初心を鮮やかに思い出しました。一生勉強して、一生成長を続けられるように、今日も努力を重ねたいと思います。先日、ご逝去された社会学者の見田宗介さんの追悼記事に、「生きることと学問することとはひとつになりうる」ことを教えてくださった方という下りがあり、心からはっとしました。生きることは学ぶこと、学ぶことは生きること。あらゆる人にあてはまる言葉かもしれませんが、他人のために勉強する責任がある実務法曹にとっては、とりわけ大切な言葉だと感じました。Aさん、Mさん、心から応援しております。もし何か私でお役に立てることがありましたらお気軽にご連絡くださいね。私も、お二人と同様に、日々成長していきたいです。また、お会いできる日を楽しみにしています。

2022.04.20

-

あなたも『ひまわり基金弁護士』に!~都市型公設事務所・養成事務所による合同説明会~

今週末4月16日(土)11時から、「あなたも『ひまわり基金弁護士』に!~都市型公設事務所・養成事務所による合同説明会~」というイベントがあります。申し込みはまだ受け付けているそうなので、ひまわり基金法律事務所にご関心のある方は、是非どうぞ!私も、座談会と参加者との意見交換会に参加する関係で、先程まで、座談会でご一緒する予定の加賀山 瞭 弁護士(弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所・元ひまわり基金あわじ法律事務所)と打ち合わせをしておりました。弁護士8年目の加賀山さん、19年目の私は、出身事務所も違えば、赴任時期も重ならず、今居る場所も別々と繋がりがなさそうですが、昨年、ひまわり基金20周年記念シンポジウムで、お知り合いになったことをきっかけに、仲良くさせて頂いています。加賀山さん、熱い想いと堅実な安定感、柔らかな人当たりが黄金バランスでミックスされている素敵な方で、老若男女問わず素敵な人大好き星人の私は、ご縁ができてとても嬉しいです!そんな加賀山さんとの対談なので、とても楽しみにしているものの、30分という時間をどう使うかは、なかなかの難題です。具体的エピソードが沢山あった方が良いけれど、話したいことは沢山あるしねえ~とあれこれ協議し、最終的には、「ふるさと」「仲間」「原点」という3つのキーワードを設定して語り合うことになりました。そう、「ふるさと」「仲間」「原点」ですよ。絶対、ひまわり基金法律事務所経験者号泣必至のパワーキーワードですよね(笑)。私自身、対談は勿論ですが、何より、ひまわり基金法律事務所に興味を持って下さる方々とお話しできることを心から楽しみにしております。どうぞお気軽にご参加下さい。

2022.04.12

-

真っ黒な怒り

先日の記事でご紹介したロシアのセーラ(仮名)のフェイスブックのプロフィール写真が気付くと真っ黒になっていた。ウクライナ国旗どころか、セーラの明るい笑顔まで黒一色で塗り潰されている。何が起きたんだろうと胸騒ぎがして、大丈夫?心配しているよ、とDMを送ったら、大筋こんな返事が返ってきた。・気付いてくれて、そして、気に掛けてくれてありがとう・ロシアでは、戦争反対を公言することを禁じる法律ができた・ロシア国内では、戦争反対を公言している人を"traitors"(裏切り者、売国奴、国賊)としてネットで晒す市民運動が起きている・自分はアメリカにいるが、自分の両親はロシアに住んでいるので、自分がウクライナ国旗を掲げていることで両親を万が一にも危険に晒したくなかった・でも、私はこの戦争に感じている心の底からの怒りは変わらない、だから、黒色を選んだ・・・ちょっと心が一杯になりながら、激しい怒りの象徴である黒丸を見つめた。セーラが闘っているものの大きさ、邪悪さ、とセーラが守ろうとしているものの愛しさ、かけがえのなさが、無機質な黒一色から、この上ない程伝わってきた。ウクライナの美しい国土がいわれなき攻撃で破壊され、罪なき人々が日々命を失い、家族を失い、日常生活を失い、先の見えない不安に苦しみ続けている。本当に辛い、辛すぎて正視に耐えないと思いつつ、いや、目をそらしてはいけないと日々葛藤している。一方で既にロシアの兵士の犠牲も数千人に及んでいるとの報道もある。兵士にも当然に家族がいるだろう、彼を育てた両親の悲しみにも想いを馳せる。私が報道で知る限りの今のロシアを見ていると、戦後に生まれた私が、戦争中の日本の状況をあたかも追体験しているような気持ちになって心が非常に動揺する。今のロシアに対してと同様かそれ以上に、世界中から激しい非難が向けられていて、でも、基本的に国民に知らされるのはいわゆる「大本営発表」を通じての情報のみ。みんな、それでも、薄々、何かがおかしいんじゃないかって思っていたと思う。情報統制が、人間の本能、五感で感じることまでシャットアウトできるわけがないから。でも、戦争反対を公言するどころか、そのような想いを抱いていると知られただけで、逮捕され拷問され命を落とすリスクに晒される。近隣同士で不満分子を見張り合う窒息しそうな社会。セーラのメッセージを見て、"traitors"を辞書で調べて(ロングマン英英だと、someone who is not loyal to their country, friends, beliefだそうです)、なんて嫌な響きの、なんて心を深くえぐる言葉なんだろうって凄まじい衝撃を受けたけど、日本語にも、数え切れない程同じ意味の言葉ありますよね。書きたくないので書きませんが、多分、戦争中は、今よりもっと公の言葉だった筈だ。兵士の命の軽さも一緒だ。十数年も慈しんで愛情を注いで育てた息子を赤紙一枚で国家に差し出し、「名誉の戦死」「玉砕」などの虚言装飾でその死を受け入れることを強いられる。・・・でも、大事な息子の死を悼んでくれる人は、世界のどこにもいない。国家は勿論責任を取らない。世界は祝う、息子の死を。憎い日本の憎い兵隊の命が尽きたことは喜ばしいことであっても、悼まれることはない。正義が勝った、悪は滅びた、それだけのことだ。全体国家の中で生きることを強いられた市民の歴史がある日本だからこそ、分かること、できることがあるんじゃないだろうか、って思うけれど、どうしたら良いのかは私にも分からない。でも、ロシア国内のことを他人事とは思えないこと、ロシア出身者、ロシア国内の人々の個々の信条・心情にも想いを寄せる自分でいたいと思うこと、は言葉に残しておきたい。

2022.04.02

-

ロシアによるウクライナ侵攻に思うこと

2/25に始まった、ロシアによるウクライナ侵攻には、現在進行形で、ずっと衝撃を受け続けている。第二次世界大戦のきっかけになった、ドイツによるポーランド侵攻に居合わせた時代の人々の緊迫した気持ちを、自分が体験することになるとは夢にも思わなかったし、今でも、夢であって欲しいと切実に思う。映像で見るウクライナの状況は地獄そのものだ。罪なき人々が泣いているのを見るのは辛すぎる。 この二週間弱、様々な情報に接し、様々なことを考えたが、何かしらのまとまった考えが明確になっているわけではない。それでも、私がランダムに感じてきたことが消えてしまわないうちに、言葉でつなぎ止めておきたい。1,フラッシュバック 今回の映像を見て、東日本大震災&原発事故が起きた際の、何もかもが流され、沢山の方々がお亡くなりになったり行方不明になったりした上に、原発事故により地域から人がいなくなってしまう事態に至った時と、同じレベルの喪失感、無力感を感じた。この時期は、毎年辛いのに。「その土地に人が住んでいる」という前提がなくなっていく中での法の支配は、語るのも実践するのも非常に難しい。でも、不可能ではない。それが私の11年間だった。そう考えて、意識して自分を励ましている。 2,正確な情報の大切さ ただ、さすがに、チェルノブイリ原発をロシア軍掌握というニュースを目にしたときは恐怖がピークに達し、目の前が真っ暗になってしまったが、客観的な情報を、UIUC留学時代のお勉強仲間で原子力工学者の櫻原達也さんから提供頂き、少しだけほっとした。正確な情報は、生きていく上でのインフラだと、パンデミック以来思うようになっており、今回も実感したので、今後も、できるだけ正確な情報を意識して冷静に取得したいと思う。3,個人と国家の区別 加熱するロシア、ベラルーシに対する経済制裁、非難の声をもっともだと認識しつつも、そのことと、両国の国民一人一人がどのように考えているかは別問題だということは、抽象的には常に思ってきた。ロシア人やロシア料理店への嫌がらせは恥ずべきことだ。 ただ、やはり、そこに生身の人間をあてはめたときに、この抽象的思考は確信に達することを体感できたので、私の個人的なレベルでの体験をご紹介したい。 UIUCの私の同級生にも、ロシア出身のセーラ(仮名)と、ベラルーシ出身のエミリー(仮名)がいた。セーラもエミリーも、優秀、英語も上手、努力家で勉強熱心で、尊敬する勉強仲間だった。今は、二人ともアメリカにいる。 ロースクールのイベントで、スケート場を貸し切って、皆でスケートをした時に、アフリカ出身の子が、余りにも滑れなかったので、セーラと一緒に両側からその子を支えながら滑った思い出が蘇った。このとき撮影した写真は全員笑顔満開だ。 エミリーは、私が原発事故賠償を研究テーマにしていると知ると、元々思慮深い目の色がすっと深くなった。強い関心を示してくれ、勉強会にも参加してくれた。チェルノブイリ事故が他人事じゃない地域で生まれ育ったからだろう。 今回の侵攻を受け、2人が、ロシア、ベラルーシの出身であるということと、2人がどういう考え方を持っているかは別問題だ、そう思って、ふとFBのプロフィール写真を見たら、二人とも、写真にウクライナ国旗をあしらっていた。そうか、これが二人の意思なんだと分かって、ちょっと胸が一杯になった。セーラは、プロフィール欄に、Lawyer, global citizenと書いていた。そうなんだよね、私たちは、法律家だし、国籍の前に、地球の市民だ。「とってもデリケートな話なのにごめんね、でも、私は、ウクライナの人だけじゃなくて、ロシアやベラルーシで苦しんでいる人達のことを案じてきたから、あなたの写真見て、すごいなって思った。これからも法の支配の価値を大事にする仲間でいようね」的なメッセージを送ったら、昨日、セーラから、「気付いてくれてありがとう、独立国への侵攻を正当化する根拠なんて皆無だし、妄想に取り憑かれて世界とロシアを危機に陥れているプーチンに私は怒っているの」という感じのメッセージが返ってきた。 そう、出身国やどの組織に属しているかと、個人の信条は、冷静に分けて考えなければいけない。私だって、「日本人だから」「弁護士だから」ということで、特定の考え方に与していると決めつけられては困る。これは、個人の尊厳の基盤となる大切な区別だと感じる。 その意味で、兵庫県弁護士会が、ウクライナ侵攻後早々に、ロシアの市民へのエール、行き過ぎたナショナリズムへの警戒に言及した会長談話を出されたことに感銘を受けた(勝手ながら英訳をお手伝いさせて頂きました、貴重な機会をありがとうございます、いつも私の英訳を支えて下さるDaniel Young弁護士にも感謝です)。このようなメッセージが一人でも多くの人に伝わっていくことを願う。 4,一色に染まらないことを意識する 数日前に、ご家族にベトナム出身の方がいらっしゃる知り合いのママ友達と、ばったり会って、ちょっと立ち話。鋭い感性を持ち、頭が良い彼女は、話すと楽しく、いつもはっとさせられる。「今回ね、ベトナムは、国連のロシアの非難決議に棄権したの。ベトナムの歴史、立ち位置、戦略、色んなところからその選択なんだなって思った」と仰っていて、はっとした。棄権した国の選択の意味、私は、全く深く考えていなかったので。 また、彼女は、こうも言っていた。「今回、世界中が、注目しているじゃない?でも、これくらいのレベルの酷いこと、ミャンマーやアフガンでも起きていて今もまだ全然解決していないけど、世界的には無視されているじゃない。何故このニュースが別格に注目を集めるのかって、ちょっとうがった思考かもしれないけど、考えちゃった」・・・鋭い。 世間が盛り上がっている時こそ、一色に染まらない強さ、芯となる自分の思考を冷静に保っていたいと感じた立ち話だった。5,今一度、「法の支配」を考える 第二次世界大戦のきっかけと似ているとはいえ、第二次世界大戦の際にはなかった仕組みが、国際連合含め、様々動いている。 今朝見た、ドイツの通信社が配信したニュースもその一例と思う。 現在、ウクライナが、ロシアの侵攻を直ちに差し止める差し止め命令、injunction の申立てをオランダハーグの国際司法裁判所International Court of Justice (ICJ)にしているそうだ。 ただ、そもそも、当事者両国が、ICJが管轄権を持っていることを認めない限り、判決が拘束力を持たない仕組みになっており、一方当事者のロシアはICJの管轄権を承認していないので、判決が出ても拘束力がないという。 さらに、ロシアが聴聞手続を欠席していることに加え、進行中の戦争行為に差止命令が出されるかどうかも分からず、仮に、差止命令があっても上記のように実効性が担保されないと思われること、からなかなか厳しい道のようで、専門家は、この裁判所の命令で戦争が止まる可能性はゼロと言っているそうだ。 それとは別に、国際刑事裁判所International Criminal Court (ICC)は、ロシアの戦争犯罪の審理を進めているところだとのこと。ICJは国と国の紛争を管轄する裁判所だが、ICCは個々人に対する戦争犯罪war crime を管轄するという違いがある。ただ、ICCの審理は、通常、数年単位で掛かっており、未だ2014年のクリミア侵攻のケースが終わっていないため、これまた実効性に疑問があるようだ。 それでも、ICJ、ICCの各裁判所を利用する意味はウクライナにはあって、国際世論に訴え、ロシアの侵攻が法的にも正当化されないものだというお墨付きを得て、ロシアに、最大限の圧力をかけることにあるらしい。 記事を読んだ限りでも、国際司法裁判所、国際刑事裁判所、双方に、様々改善点はあるのだろうし、完璧なシステムではないだろうし、よりよい世界への貢献度も不透明だ。ただ、それでも、司法の役割、機能が何だろうかと考える上で、非常に興味深いニュースだった。 この時代に居合わせてしまった法律家の責任は、何なのか、法の支配の価値とは何か、いつも考えながら生きていきたいと思う。 この間、考えてきたことを駆け足で書いてきて、少しだけ、心が整えられた。今日も自分の責任を果たしていこうと思う。

2022.03.10