PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

冒頭左の写真は、新町通を北に上がっていき 「北観音山」 を眺めた景色です。

右の写真は、逆に、新町通の北から南に向かって正面側を眺めた景色になります。

北観音山のある鉾町は、新町通六角下ル 六角町 で、この町名から北観音山は六角形を印としています。提灯に黒い六角形が記されています。前回の南観音山で触れていますが、 別名「上り観音山」 とも呼ばれます。

手許の本によれば、若原史明氏の調査で、「この山は、北嵯峨観空寺村の旧家、嘉兵衛という杣の家に伝わる古文書から、文和2年(1353)(足利尊氏の頃)から延享4年(1747)(徳川中期)までの約400年間、北観音山へ真松を納めていた」ということが明らかになっているそうです。応仁の乱の100年前から、この北観音山が存在したという訳です。

嘉吉元年(1441)が現在の山鉾創始の頃と推定されているようですので、それよりも早くこの山が存在したということになります。(資料1)

山形に提灯を吊す綱が垂れ下がっていますので、近づいても全体図を撮ることができません。

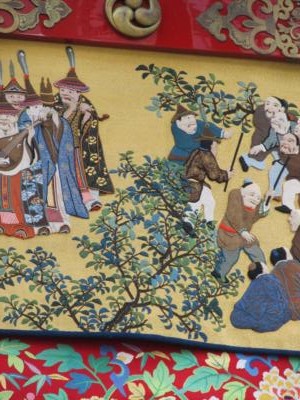

部分図になりますが、唐子嬉遊の部分はこんな図柄です。子供達がいろんな遊びに興じている姿が描かれています。

唐子嬉遊の図柄の上側に、太陽と飛翔する 鳳凰 、漂う雲が描かれています。

この写真は、 2014.7.24の復活最初の後祭における辻回しの場面 での写真です。

こちらは、 新町通を南に下り六角町に戻るところ を後から撮りました。 見送の全景 (2012.7.17撮影)

北観音山も楊柳観音を祀っていますので、見送の右脇上に、 柳の大枝 が差し出されています。北観音山では、 楊柳観音と韋駄天像が祀られています 。

さあ、それでは北観音山の懸装品を眺めていきましょう。

北観音山では、正面の屋根の部分が写真に撮れました。

(ひれ) が付いています。派風部は唐草風八双金物で装飾され、拝みのところには?紋が一つ造形されています。懸魚は金箔置木彫の牡丹が華やかです。強力な町衆が町内に居た証です。六角町には、当時の豪商である三井家と伊藤家(松阪屋)が居を構えていたといいます。

屋根裏の軒桁、長押、四隅の柱、欄縁などに施された飾り金具も繊細で優美です。

屋根裏は金箔押し、鱗板の部分は、雲鶴図が彫刻されています。

雲形は金箔が置かれ、飛翔する鶴は彩色された木彫です。長押部分の下面には、雲龍文金具で埋められています。

正面は3羽の鶴、後面は2羽の鶴がそれぞれ飛翔しています。

北観音山西側面の懸装品が装備された全景

こちらは 東側面 ですが、宵山の時は会所の2階と山の囃子台が渡り廊下で繋がっていますので、部分的にしか撮れません。

天水引は「雲龍図」 が使われています。「観音唐草」の天水引と隔年使用されるそうです。

下水引は「金地異国祭礼行列図」 で、中島来章の下絵によるものだそうです。

二番水引は「赤地牡丹唐草文様綴織」、三番水引は「金地紅白ボッツン唐草文様唐織」 (復元新調)で、これらは平成18年(2006)から使われています。 (駒札より)

は近年変更されて、 トルキスタン絨毯 が使われているそうです。

この写真の水引の下は 前懸の一部 です。後懸は見送の背後に隠れた形になっています。

前・後懸 は同様に変更されて、 19世紀のペルシャ絨毯 が使われているそうです。 (駒札より)

南観音山の隅房掛けと対比的に眺めますと、北観音山では四隅が同じ形式で統一されています。隅房を掛ける金具が大きくておもしろい造形です。

隅房は中央に大きな華鬘 (けまん) 結びがあり、その上下は一対の総角結びで飾られています。この山も楊柳観音像が安置されますので、四隅に紐結びの形により、仏具の華鬘をシンボライズしているのかもしれません。

北観音山では、山の基本構造部分が一部開示されていました。大概は裾幕が既に張られているので、山鉾の土台部分は見られません。組み立て式の構造材を縄だけで縛って組み上げられた結果の舞台裏を一部垣間見ることができました。

ここには構造材を組み合わせて、縄の縛り方で木組みを補強して行った作業結果の粋が見えます。裏方である縄の結ばれた結果が示す 機能美と優美な遊び心 がうかがえます。これは山鉾建てか、巡行後の山鉾の解体プロセスに立ち合うことがないと、見られない部分です。毎年のように巡行後の山鉾解体プロセスを見ていても、この美しさについて見飽きるということはありません。すごいな、美しいな・・・と思うばかりです。ここにもソフト技術の継承が連綿と継続されていることがうかがえます。

脇道に入りますが、楊柳観音と脇侍のことをご紹介しておきます。 (資料1)

応仁の乱後に山鉾が復興した時点では、曳山としての観音山は既に2基あったそうです。そして、観音像について「下野二荒山より持ち来たり、両町であづかる」という文書が残っているそうです。

この「二荒山」には、補陀洛 (ふだらく) 山⇒二荒 (ふたら) 山⇒日光山という変遷があるようです。「日光輪王寺の開山勝道上人が天平神護年間ここに四本龍寺(現在の日光輪王寺)を開いたとき、南海の観世音の加護を仰いで補陀洛山と号した。後世これに和字をあてて二荒山となり、更に弘法大師がそれを音読みして日光 (にっこう) 山と改めた」というのです。

両観音山の楊柳観音像は、「天明の大火」により被災し、北観音山では観音のお顔だけ、南観音山では寄木造りの頭胸部だけを人々がなんとか守り救出できたといいます。それぞれその後に補作され、今日に至るようです。現在の両観音像は坐像姿です。

北観音山の脇侍・韋駄天は元々はシバ神の子で、バラモン教の神ですが、仏教に取り入れられて、仏法、特に僧や寺院の守護神として取り入れられました。ここでは楊柳観音を守護する役割を担っているのでしょう。

南観音山での脇侍は善財童子です。華厳経の入法界品には、文珠の指示を受けて善財童子が善知識を歴訪するという説話が記されています。善財童子はこの歴訪の旅で55回に及び善知識と会うことになります。ただし、最初と最後が文珠菩薩で、途中1箇所で2人に会うことから53カ所の巡礼地となるのです。その28番目の善知識として、観世音菩薩を善財童子は訪ねます。脇侍に善財童子が取り上げられているのはこれに関係するのかもしれません。

もう一つ、おもしろい言い伝えがあるそうです。南観音山について 「あばれ観音」 の行事に触れました。これに関連するのですが、「北観音山の本尊は男性、南は女性なので、不祥事のないよう観音様が荒行をして身を慎まれるのだ」という古老の言が伝わるのだとか。田中緑紅氏は、暴れ観音の行事について、「各地にある縛り信仰の一つである」と考察されていると言います。 (資料1) 本来、観音菩薩に性別はないはずですが・・・・。北観音山の楊柳観音が男性と言い伝えられているというのが、ここでは面白いことです。

最後に、真松に止まる鳥のことについてですが、ネット検索で調べていて、「北觀音山は2014年から右のカラフルな尾長鳥に代わりました。それまでは長い間、左の尾の短い鳥(たぶん鳩)でした。」という説明文と木彫彩色尾長鳥の写真を見つけました。「六角会」のホームページで御覧ください。 (資料2)

新町通をさらに北上して「八幡山」に向かいます。

つづく

参照資料

1) 『祇園祭細見 山鉾篇』 松田 元編 郷土行事の会 p71-81

2) 松建 :「六角会」

左のメニューから「松建」をクリックしてください。

ページの下部に尾長鳥の写真が載っています。

補遺

六角会 ホームページ

北観音山宵々山お囃子 動画 :「祇園祭 京都cf祇園祭特設サイト」

「北観音山」のページに組み込まれています。

総角(あげまき)結び YouTube

華鬘(けまん)結び :「結 YUU」

日光山輪王寺 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 祇園祭点描 -1 神輿渡御・八坂神社御旅所・冠者殿社 へ

観照 祇園祭点描 -2 大船鉾と瀧尾神社 へ

観照 祇園祭点描 -3 南観音山と屏風祭 へ

観照 祇園祭点描 -5 八幡山・屏風飾り へ

観照 祇園祭点描 -6 役行者山 へ

観照 祇園祭点描 -7 黒主山・鯉山・橋弁慶山 へ

観照 祇園祭点描 -8 浄妙山・鈴鹿山と京の町家(亀末廣と八百三)へ

拙ブログのこちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 祇園祭後祭 宵山 -7 北観音山

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.06.25

-

観照 小さな庭に デュランタ、オーシ… 2024.06.24

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.