PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

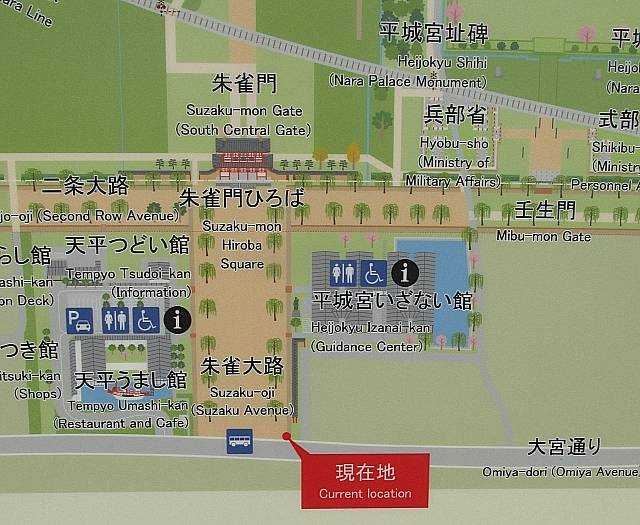

この地図は位置関係をご理解いただきやすいように、PRチラシに掲載のものを引用しています。

コロナ禍のステイ・ホームで1ヵ月余ぶりにJR奈良線に乗りました。 直接の目的は、平城宮いざない館と奈良国立博物館を訪れること でした。それと併せて、 平城宮跡歴史公園の一部を探訪 してきました。今回はこの探訪部分を中心に探訪記をまとめてご紹介します。

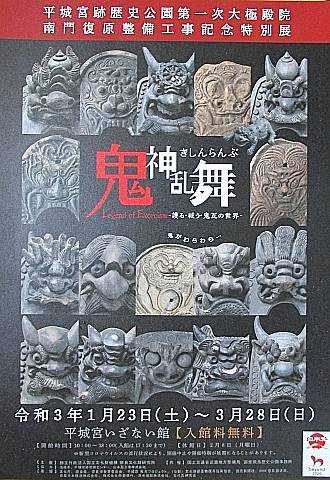

年初に今年の干支であるウシに絡めて、過去に探訪した寺社の記録からウシ巡りをしてみました。その後、ふと関心事項の一つとして探訪の折りに併せて撮っていた 鬼瓦や獅子口の写真 を過去十有余年の探訪記録写真から抽出してみようと思いつきました。その整理がまだできないのですが、その途中で、年初に京博に行ったのが今年のJR奈良線の初乗りでした。

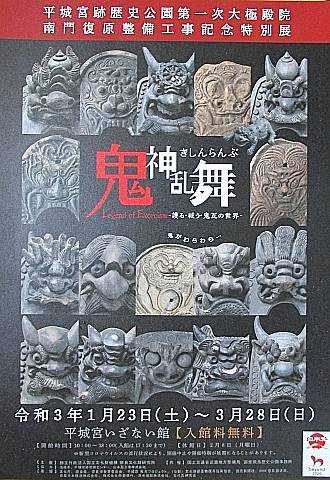

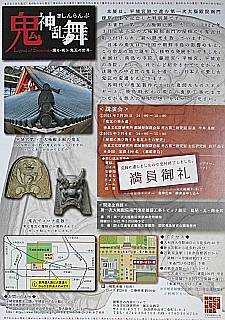

その時、 京都国立博物館の平成知新館でこのPRチラシを入手した のです。

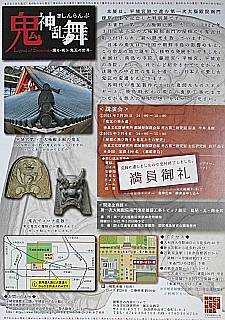

平城宮いざない館 「鬼神乱舞」 と題して、 「護る・祓う・鬼瓦の世界」 という副題で鬼瓦の展示を「入館料無料」で鑑賞できるという案内です。

冒頭の地図は、このチラシの裏面に掲載されているものです。

冒頭の地図は、このチラシの裏面に掲載されているものです。

JR奈良線の奈良駅は赤丸を追記した位置です。ここを出発点にして、まずは平城宮いざない館を目指します 。平城京の地理を体感することとステイ・ホームでの運動不足を兼ねてウォーキングで現地をめざします。

かつて、第一次大極殿が復原され一般公開された時は、近鉄奈良線西大寺駅から平城宮跡に行きました。奈良駅から行くのは初めてですので、一番わかりやすい行路として、まずは奈良駅前の県道754号線を県道の北端「油阪」交差点に北行し、この地点で大宮通りに左折し、西に向かうことにしました。

大宮通り、西方向の眺め

大宮通り、西方向の眺め

大宮通りは現在では 奈良市の東西のメインストリート になっています。

冒頭の略地図をみただけで当日この通りを歩いて現地に向かい、何となく平城京時代の二条大路にあたるのかなと思っていました。

後で地図を確認したり少し調べてみると、違っていました。

「油阪」を奈良博に行く際に東進したのですが、冒頭の地図にあるとおり 大宮通りは近鉄奈良駅に至ります。 大宮通りは近鉄奈良駅以東は「登大路」と改称されて、県庁前の通りとなります。

一方、大宮通りの西側は奈良市宝来町に至ります 。

現在の大宮通りは幅の広い道路ですが、平城京時代には三条大路と二条大路との間に位置する小さな坊条通りの一つだったそうです。今では、大宮通りがメインになりました。かつての二条大路は幅36mもある主要路の一つだったそうですが、現在の二条通りは幅の狭い生活道路に変化し、各所で分断され、通りとしては部分化しているようです。 (資料1)

元に戻ります。西に進んで行くと、

「 一級河川 さほがわ 大宮橋 」がかかっています。

橋上から上流側を眺めると、河川工事中です。

橋上から上流側を眺めると、河川工事中です。

奈良国立博物館に向かうために、大宮通りを東進する際には南側歩道を歩きました。

こちらの佐保川両岸は改修工事が完了し、スッキリしていました。

佐保川 は、「奈良市春日野町・生琉里町 (ふるさとちょう) 境の花山と芳山の間の谷(一帯は春日原生林)」を源とし、一級河川の起点は「奈良市中ノ川町石出・クレ橋」と言います (資料2) 。その佐保川が人造の堤によって法華寺の南あたりから真南に直流し、五条大路近くで南西に方向を転じ平城京を南に流れ下って大和郡山市・川西町・安堵町の境界付近で大和川に合流します。 (資料2,3,4)

一方、平城宮の西側には 秋篠川 が南流し、八条大路の先で佐保川に合流します。 東の佐保川と西の秋篠川が平城宮の東西を守護する役割を果たしている と言います。 (資料3)

また、平城京に遷都された際には、藤原京からいろいろな建築資材を運ぶために初瀬川を下り佐保川を舟でさかのぼって運んという記録が残されているそうです。 (資料4)

佐保川は、『 万葉集 』に収録されている歌にも多く詠まれています。 (資料5,6)

大伴坂上女郎 はこんな歌を詠んでいます。

佐保河の小石ふみ渡りぬばたまの黒馬の来る夜は年にもあらぬか 巻4、525

千鳥鳴く佐保の河瀬のさざれ波止む時も無し我が恋ふらくは 巻4、526

この二首は京職藤原大夫から贈られた歌に対する返歌4首のうちの2首です。

また、

うち上る佐保の河原の青柳は今は春べとなりにけるかも 巻8、1433

大伴坂上女郎はこんな歌も詠んでいます。

千鳥鳴く佐保の河門の清き瀬を馬うち渡しいつか通はむ 大伴宿禰家持 巻4、715

佐保河の清き河原に鳴く千鳥かはづと二つ忘れかねつも 詠み人知らず 巻7、1123

佐保川に凍り渡れる薄氷 (うすらひ) のうすき心をわがおもはなくに 大原櫻井眞人 巻12、4478

尼が頭句を詠み、大伴宿禰家持が末句をついだ次の歌も載っています。

佐保河の水を塞 (せ) き上げて植ゑし田を 尼の作

刈れる早飯 (わさいひ )はひとりなるべし 家持續ぐ

後の時代に、 西行法師 は、

見渡せば佐保の河原にくりかけて風によらるゝ青柳の糸 山家集、54

と詠んでいます。 (資料7)

大宮橋を渡ると、北側歩道は「奈良市役所」前を通過します。

その先に「 大宮小橋 」が見えます。佐保川より幅の狭い 菰川に架かる橋 です。

この川側に「 ミ・ナーラ 」という大きなビルが建っています。イトーヨーカドーと奈良市美術館が入っているそうです。道路傍に設置された案内地図によると、この辺りの現住所表示は 二条大路南一丁目 で、 大宮通りの南側は三条大路一丁目 になります。

このビルの手前、歩道よりで目に止まったのがこの 案内碑「長屋王邸跡」 です。

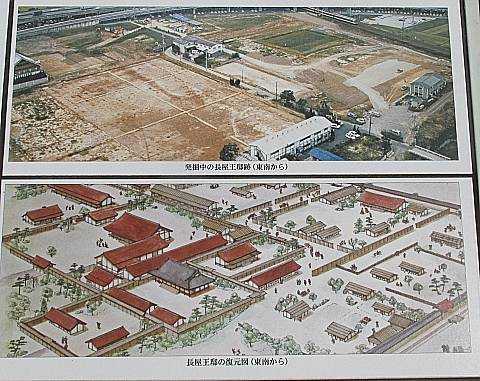

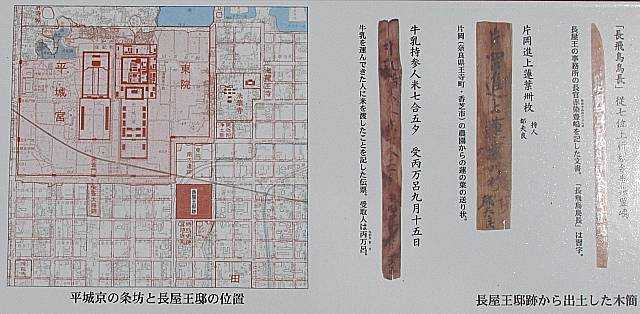

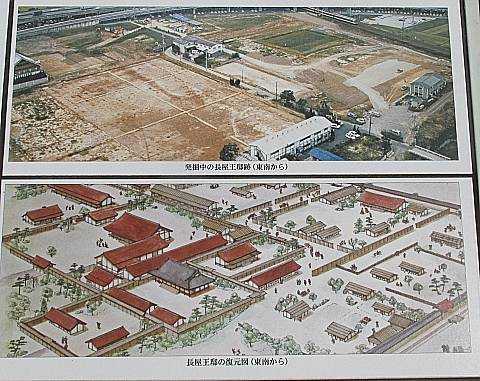

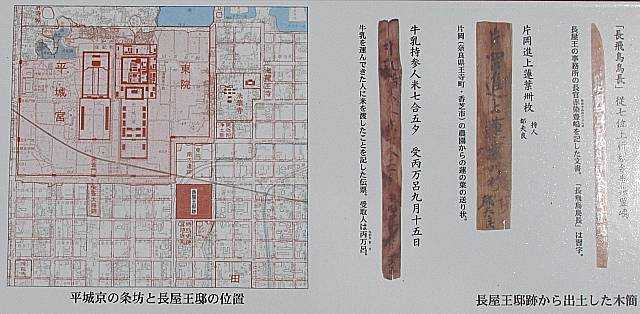

案内板の説明によりますと、 1986(昭和61)年から発掘調査が行われ、1988年に大量の木簡が出土したことによりここが長屋王の邸宅であることがわかったそうです。

「長屋王の父は天武天皇の長男高市皇子、母は天智天皇の娘舞名部皇女で、王の妻は元明天皇の娘吉備内親王でした。右大臣藤原不比等の死後、国政の中心人物となりましたが、神亀6年(729)に謀反の疑いにより自尽に追い込まれました。」 (説明文転記)

長屋王の邸宅は平城宮の東南に隣接 していて、「平城京左京三条二坊一・二・七・八坪の4坪分を占め、約6万㎡もの広さがあり」、「長屋王の住居は面積360㎡の掘立柱建物で、天皇の住居である平城宮内裏正殿に準ずる広さ」があったと言います。邸宅内の井戸やごみ捨て穴から、 約4万点の木簡 が出土したのです。

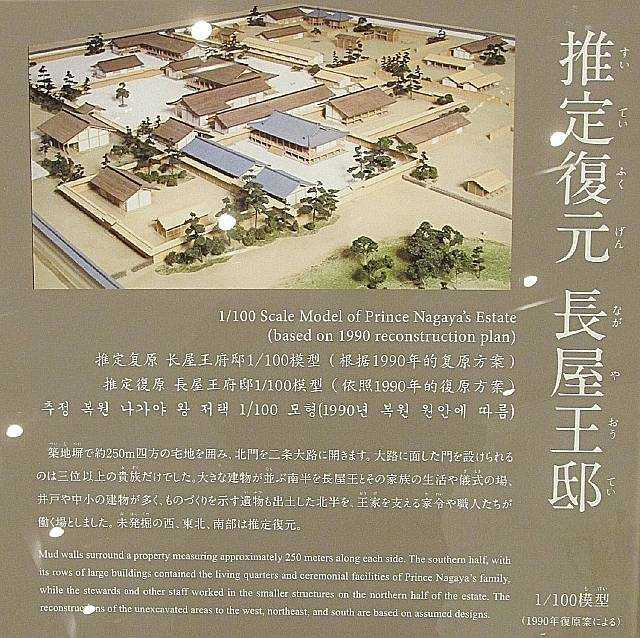

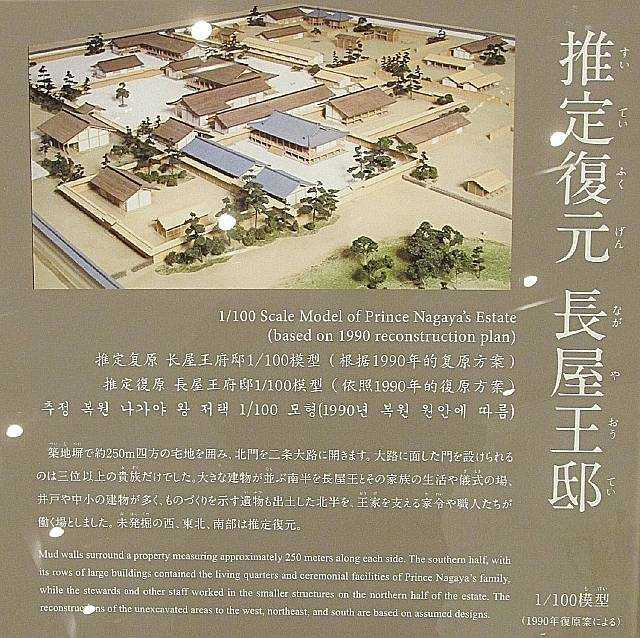

序でに、先取りして 「推定復原 長屋王邸」の縮尺模型(1/100) をご紹介しておきます。

この模型は、「平城宮いざない館」の 「展示室4 時をこえて」の一隅の壁面に取り付けてあります 。

「築地塀で約250m四方の宅地を囲み、北門を二条大路に開きます。大路に面した門を設けられるのは貴族だけでした。大きな建物が並ぶ南半を長屋王とその家族の生活や儀式の場、井戸や中小の建物が多く、ものづくりを示す遺物も出土した北半を、王家を支える家令や職人たちが働く場としました。未発掘の西、東北、南部は推定復元。」 (説明文転記)

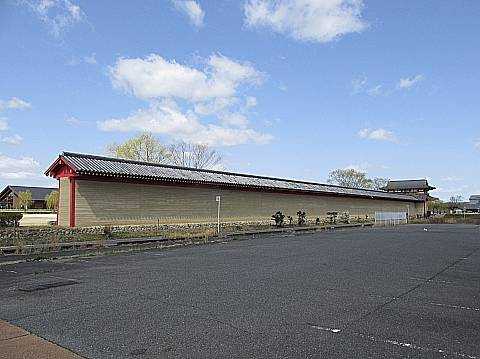

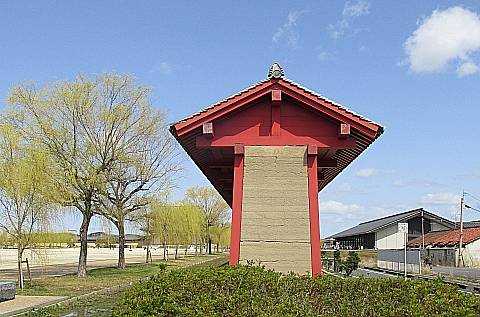

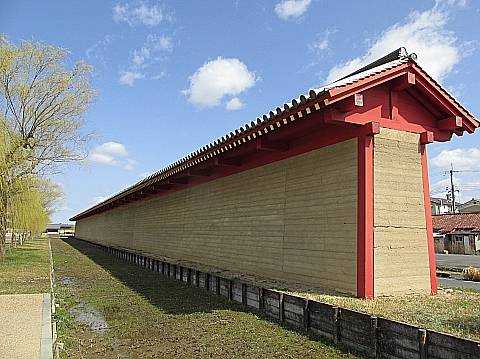

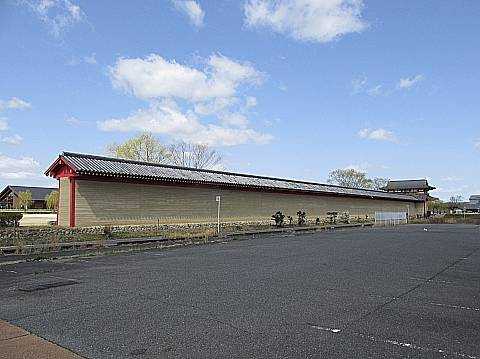

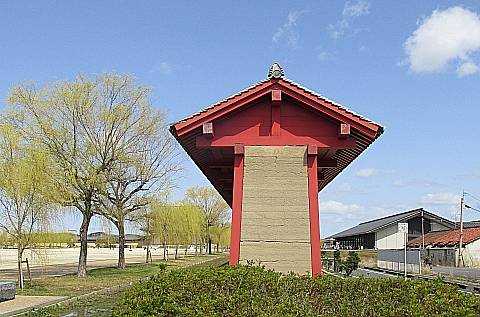

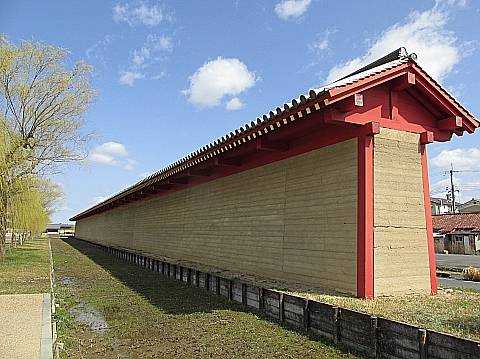

さらに西に歩むと、この 築地塀(坊垣) が見えます。

この築地塀は、「 版築 (はんちく) 」という工法で塀が築かれています。

版築とは「築地の造り方で、両板を以て夾み、土をその中において杵き固めること。」です。 (資料8)

厚みのある土の板が重ねられたような外観を見せています。

築地塀の屋根は瓦葺き です。 丸瓦と平瓦を使った本瓦葺き です。

軒丸瓦の瓦当(正面)は複弁の蓮華紋を珠紋が円形に囲む意匠です。棟は熨斗瓦のうえに丸瓦が載っています。その先端は土で固めてあるだけです。

築地塀の西側。道路の両側には 街路樹として柳 が植えられ、 側溝 が設けてあります。

南北の道路「朱雀大路」 で、 北の端に「朱雀門」 が遠望できます。

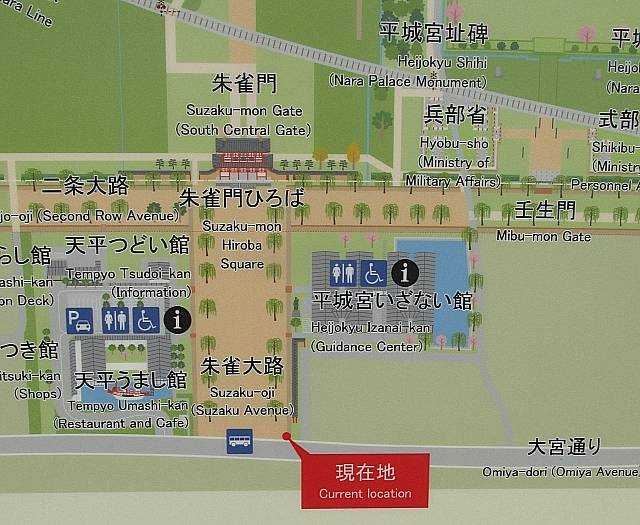

「 平城宮跡歴史公園 案内図 」が設置されています。

案内図から直接関係する部分図を切り出して拡大してみましょう。

案内板のある 現在地から北東方向 、朱雀門の南東側に今回の第一目的地「 平城宮いざない館 」が位置しています。

大宮通りから北のほぼ正面に朱雀門を眺めます。

朱雀大路は平城京のメインストリートです。この朱雀大路を基準に碁盤目状に平城京が区画されていきました。朱雀大路の東側が左京、西側が右京です。北の内裏に居て南面される天皇が都を眺めたときの左、右です。

朱雀大路の路面の幅は約70m 。その両側に側溝などがありますので、 両築地塀の間の幅は約90m だそうです。大内裏の南端部に位置する朱雀門から都の正面となり南端に位置する羅城門まで、 まっすぐ南北に約3.7km この大路がのびていたのですから、壮観ですね。

現在は、平城宮跡から大宮通りまでの 南北約220m(幅約90m)の範囲が朱雀大路として国の史跡に 指定されているそうです。 (資料9)

そして、朱雀門前のこの大路では、「元旦に儀式のために騎兵が整列し、また歌垣、雨乞いなどの行事も行われたことが記録に残っています。」 (資料9)

朱雀門をズームアップ してみました。

朱雀門の向こうに門が見えます。「第一次大極殿院南門復原工事」が現在実施されていてその覆屋に描かれている南門のイメージです。後に改めてご紹介します。

朱雀大路の西側の整備状況です。東側の坊垣の景観を重ねてイメージを描いてみてください。

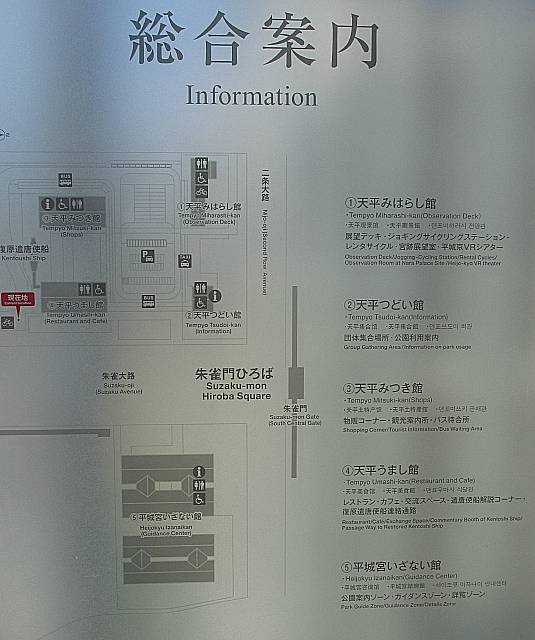

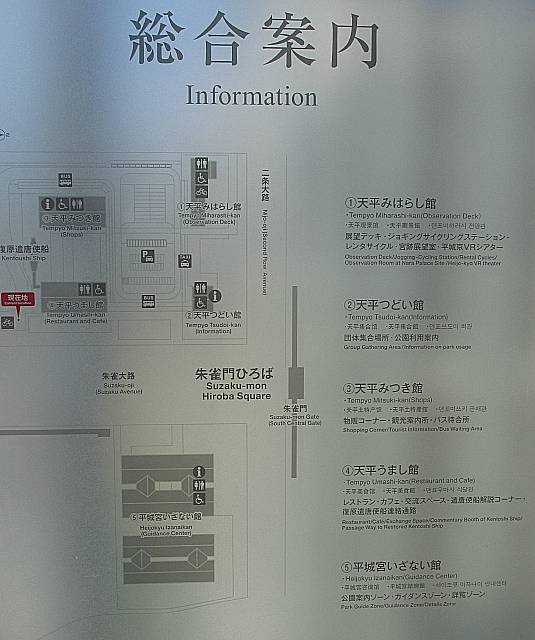

この 朱雀大路の西側 には、「 総合案内板 」が設置されています。現在地と表示されている位置です。

大宮通りに近い側に池を設け、そこに「 復原遣唐使船 」が浮かべてあります。その北側に、「 天平みはらし館、天平つどい館、天平みつき館、天平うまし館 」という建物群の区画があります。

今回はこの区画には時間の関係があり立ち寄りませんでした。

朱雀大路を歩き、平城宮いざない館に向かう途中、 上記の西側エリアを側面から眺めた景色 です。復原遣唐使船の帆柱と舳先の一部が左端に見え、 天平うまし館の平屋建て が見えます。

振り返ってみると、 坊垣

が見えます。

振り返ってみると、 坊垣

が見えます。

版築工法の築地塀の雰囲気がお解りいただけることでしょう。

平城宮いざない館を南西側から眺めた景色 です。

朱雀大路から平城宮いざない館の敷地側に入るときに 南方向を眺めた景色

平城宮跡の方に指さす銅像が建立されています。台座正面に名前の銘板が嵌め込まれています。

棚田嘉十郎 (たなだかじゅうろう) 氏の銅像 です。明治から大正にかけ、平城宮の保存活動を行った人。植木職人から転じ、私財をなげうち、文化財保護運動家として奔走したと言います。1906年に平城宮址保存会を設立、1910年に平城遷都1200年祭を成功に導きました。1913年に奈良大極殿址保存会を設立し宮跡の買収を進めますが、病に倒れ失明してしまいます。1921年、仲間の裏切りなどを苦に自刃してしまったと言います。 (資料10)

正面入口へのアプローチ です。

それでは、平城宮いざない館に入りましょう。

これは入館後に入手したリーフレットの表紙です。

これは入館後に入手したリーフレットの表紙です。

この館自体入館料無料です。

あをによし ならのみやこは 咲く花の

におうがごとく 今盛りなり 巻3、328

『万葉集』に載る小野老が詠んだ歌。多くの人々がご存知でしょう。

つづく

参照資料

1) 奈良きたまち二条通り :「一路一会 古い街並みと集落」

2) 佐保川 :「AGUA」

3) 『奈良県の歴史散歩 (上)』 奈良県歴史学会 山川出版社 p48,p55-58

4) 佐保川 :「よみがえれ!大和川清流復活大作戦」

5)『新訂 新訓 万葉集』 上・下巻 佐佐木信綱編 岩波文庫

6) 佐保(奈良市) 萬葉ゆかりの地 :「萬葉の世界」(南都銀行)

7) 『山家集 金塊和歌集』 日本古典文学体系29 岩波書店 p29

8)『日本古建築細部語彙 社寺篇』 綜芸舎編集部編 綜芸舎

9) 平城京朱雀大路跡 文化財 :「奈良市」

10) 棚田嘉十郎 :ウィキペディア

補遺

平城京 :「ジャパンナレッジ」

平城遷都1300年-Q&A【平城京100の疑問】 :「奈良県立橿原考古学研究所」

佐保川 :「楽しい万葉集」

奈良県景観資産―桜並木が眺望できる佐保川・奈良県図書情報館付近― :「奈良県」

条坊制 都市史 :「フィールドミュージアム・京都」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -2 平城宮いざない館 館内へ

スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -3 二条大路・朱雀門・南門(復原工事中)・第一次大極殿 へ

スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -4 第一次大極殿(内部)へ

スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -5 第二次大極殿遺構から東院庭園へ

この地図は位置関係をご理解いただきやすいように、PRチラシに掲載のものを引用しています。

コロナ禍のステイ・ホームで1ヵ月余ぶりにJR奈良線に乗りました。 直接の目的は、平城宮いざない館と奈良国立博物館を訪れること でした。それと併せて、 平城宮跡歴史公園の一部を探訪 してきました。今回はこの探訪部分を中心に探訪記をまとめてご紹介します。

年初に今年の干支であるウシに絡めて、過去に探訪した寺社の記録からウシ巡りをしてみました。その後、ふと関心事項の一つとして探訪の折りに併せて撮っていた 鬼瓦や獅子口の写真 を過去十有余年の探訪記録写真から抽出してみようと思いつきました。その整理がまだできないのですが、その途中で、年初に京博に行ったのが今年のJR奈良線の初乗りでした。

その時、 京都国立博物館の平成知新館でこのPRチラシを入手した のです。

平城宮いざない館 「鬼神乱舞」 と題して、 「護る・祓う・鬼瓦の世界」 という副題で鬼瓦の展示を「入館料無料」で鑑賞できるという案内です。

冒頭の地図は、このチラシの裏面に掲載されているものです。

冒頭の地図は、このチラシの裏面に掲載されているものです。JR奈良線の奈良駅は赤丸を追記した位置です。ここを出発点にして、まずは平城宮いざない館を目指します 。平城京の地理を体感することとステイ・ホームでの運動不足を兼ねてウォーキングで現地をめざします。

かつて、第一次大極殿が復原され一般公開された時は、近鉄奈良線西大寺駅から平城宮跡に行きました。奈良駅から行くのは初めてですので、一番わかりやすい行路として、まずは奈良駅前の県道754号線を県道の北端「油阪」交差点に北行し、この地点で大宮通りに左折し、西に向かうことにしました。

大宮通り、西方向の眺め

大宮通り、西方向の眺め

大宮通りは現在では 奈良市の東西のメインストリート になっています。

冒頭の略地図をみただけで当日この通りを歩いて現地に向かい、何となく平城京時代の二条大路にあたるのかなと思っていました。

後で地図を確認したり少し調べてみると、違っていました。

「油阪」を奈良博に行く際に東進したのですが、冒頭の地図にあるとおり 大宮通りは近鉄奈良駅に至ります。 大宮通りは近鉄奈良駅以東は「登大路」と改称されて、県庁前の通りとなります。

一方、大宮通りの西側は奈良市宝来町に至ります 。

現在の大宮通りは幅の広い道路ですが、平城京時代には三条大路と二条大路との間に位置する小さな坊条通りの一つだったそうです。今では、大宮通りがメインになりました。かつての二条大路は幅36mもある主要路の一つだったそうですが、現在の二条通りは幅の狭い生活道路に変化し、各所で分断され、通りとしては部分化しているようです。 (資料1)

元に戻ります。西に進んで行くと、

「 一級河川 さほがわ 大宮橋 」がかかっています。

橋上から上流側を眺めると、河川工事中です。

橋上から上流側を眺めると、河川工事中です。

奈良国立博物館に向かうために、大宮通りを東進する際には南側歩道を歩きました。

こちらの佐保川両岸は改修工事が完了し、スッキリしていました。

佐保川 は、「奈良市春日野町・生琉里町 (ふるさとちょう) 境の花山と芳山の間の谷(一帯は春日原生林)」を源とし、一級河川の起点は「奈良市中ノ川町石出・クレ橋」と言います (資料2) 。その佐保川が人造の堤によって法華寺の南あたりから真南に直流し、五条大路近くで南西に方向を転じ平城京を南に流れ下って大和郡山市・川西町・安堵町の境界付近で大和川に合流します。 (資料2,3,4)

一方、平城宮の西側には 秋篠川 が南流し、八条大路の先で佐保川に合流します。 東の佐保川と西の秋篠川が平城宮の東西を守護する役割を果たしている と言います。 (資料3)

また、平城京に遷都された際には、藤原京からいろいろな建築資材を運ぶために初瀬川を下り佐保川を舟でさかのぼって運んという記録が残されているそうです。 (資料4)

佐保川は、『 万葉集 』に収録されている歌にも多く詠まれています。 (資料5,6)

大伴坂上女郎 はこんな歌を詠んでいます。

佐保河の小石ふみ渡りぬばたまの黒馬の来る夜は年にもあらぬか 巻4、525

千鳥鳴く佐保の河瀬のさざれ波止む時も無し我が恋ふらくは 巻4、526

この二首は京職藤原大夫から贈られた歌に対する返歌4首のうちの2首です。

また、

うち上る佐保の河原の青柳は今は春べとなりにけるかも 巻8、1433

大伴坂上女郎はこんな歌も詠んでいます。

千鳥鳴く佐保の河門の清き瀬を馬うち渡しいつか通はむ 大伴宿禰家持 巻4、715

佐保河の清き河原に鳴く千鳥かはづと二つ忘れかねつも 詠み人知らず 巻7、1123

佐保川に凍り渡れる薄氷 (うすらひ) のうすき心をわがおもはなくに 大原櫻井眞人 巻12、4478

尼が頭句を詠み、大伴宿禰家持が末句をついだ次の歌も載っています。

佐保河の水を塞 (せ) き上げて植ゑし田を 尼の作

刈れる早飯 (わさいひ )はひとりなるべし 家持續ぐ

後の時代に、 西行法師 は、

見渡せば佐保の河原にくりかけて風によらるゝ青柳の糸 山家集、54

と詠んでいます。 (資料7)

大宮橋を渡ると、北側歩道は「奈良市役所」前を通過します。

その先に「 大宮小橋 」が見えます。佐保川より幅の狭い 菰川に架かる橋 です。

この川側に「 ミ・ナーラ 」という大きなビルが建っています。イトーヨーカドーと奈良市美術館が入っているそうです。道路傍に設置された案内地図によると、この辺りの現住所表示は 二条大路南一丁目 で、 大宮通りの南側は三条大路一丁目 になります。

このビルの手前、歩道よりで目に止まったのがこの 案内碑「長屋王邸跡」 です。

案内板の説明によりますと、 1986(昭和61)年から発掘調査が行われ、1988年に大量の木簡が出土したことによりここが長屋王の邸宅であることがわかったそうです。

「長屋王の父は天武天皇の長男高市皇子、母は天智天皇の娘舞名部皇女で、王の妻は元明天皇の娘吉備内親王でした。右大臣藤原不比等の死後、国政の中心人物となりましたが、神亀6年(729)に謀反の疑いにより自尽に追い込まれました。」 (説明文転記)

長屋王の邸宅は平城宮の東南に隣接 していて、「平城京左京三条二坊一・二・七・八坪の4坪分を占め、約6万㎡もの広さがあり」、「長屋王の住居は面積360㎡の掘立柱建物で、天皇の住居である平城宮内裏正殿に準ずる広さ」があったと言います。邸宅内の井戸やごみ捨て穴から、 約4万点の木簡 が出土したのです。

序でに、先取りして 「推定復原 長屋王邸」の縮尺模型(1/100) をご紹介しておきます。

この模型は、「平城宮いざない館」の 「展示室4 時をこえて」の一隅の壁面に取り付けてあります 。

「築地塀で約250m四方の宅地を囲み、北門を二条大路に開きます。大路に面した門を設けられるのは貴族だけでした。大きな建物が並ぶ南半を長屋王とその家族の生活や儀式の場、井戸や中小の建物が多く、ものづくりを示す遺物も出土した北半を、王家を支える家令や職人たちが働く場としました。未発掘の西、東北、南部は推定復元。」 (説明文転記)

さらに西に歩むと、この 築地塀(坊垣) が見えます。

この築地塀は、「 版築 (はんちく) 」という工法で塀が築かれています。

版築とは「築地の造り方で、両板を以て夾み、土をその中において杵き固めること。」です。 (資料8)

厚みのある土の板が重ねられたような外観を見せています。

築地塀の屋根は瓦葺き です。 丸瓦と平瓦を使った本瓦葺き です。

軒丸瓦の瓦当(正面)は複弁の蓮華紋を珠紋が円形に囲む意匠です。棟は熨斗瓦のうえに丸瓦が載っています。その先端は土で固めてあるだけです。

築地塀の西側。道路の両側には 街路樹として柳 が植えられ、 側溝 が設けてあります。

南北の道路「朱雀大路」 で、 北の端に「朱雀門」 が遠望できます。

「 平城宮跡歴史公園 案内図 」が設置されています。

案内図から直接関係する部分図を切り出して拡大してみましょう。

案内板のある 現在地から北東方向 、朱雀門の南東側に今回の第一目的地「 平城宮いざない館 」が位置しています。

大宮通りから北のほぼ正面に朱雀門を眺めます。

朱雀大路は平城京のメインストリートです。この朱雀大路を基準に碁盤目状に平城京が区画されていきました。朱雀大路の東側が左京、西側が右京です。北の内裏に居て南面される天皇が都を眺めたときの左、右です。

朱雀大路の路面の幅は約70m 。その両側に側溝などがありますので、 両築地塀の間の幅は約90m だそうです。大内裏の南端部に位置する朱雀門から都の正面となり南端に位置する羅城門まで、 まっすぐ南北に約3.7km この大路がのびていたのですから、壮観ですね。

現在は、平城宮跡から大宮通りまでの 南北約220m(幅約90m)の範囲が朱雀大路として国の史跡に 指定されているそうです。 (資料9)

そして、朱雀門前のこの大路では、「元旦に儀式のために騎兵が整列し、また歌垣、雨乞いなどの行事も行われたことが記録に残っています。」 (資料9)

朱雀門をズームアップ してみました。

朱雀門の向こうに門が見えます。「第一次大極殿院南門復原工事」が現在実施されていてその覆屋に描かれている南門のイメージです。後に改めてご紹介します。

朱雀大路の西側の整備状況です。東側の坊垣の景観を重ねてイメージを描いてみてください。

この 朱雀大路の西側 には、「 総合案内板 」が設置されています。現在地と表示されている位置です。

大宮通りに近い側に池を設け、そこに「 復原遣唐使船 」が浮かべてあります。その北側に、「 天平みはらし館、天平つどい館、天平みつき館、天平うまし館 」という建物群の区画があります。

今回はこの区画には時間の関係があり立ち寄りませんでした。

朱雀大路を歩き、平城宮いざない館に向かう途中、 上記の西側エリアを側面から眺めた景色 です。復原遣唐使船の帆柱と舳先の一部が左端に見え、 天平うまし館の平屋建て が見えます。

振り返ってみると、 坊垣

が見えます。

振り返ってみると、 坊垣

が見えます。版築工法の築地塀の雰囲気がお解りいただけることでしょう。

平城宮いざない館を南西側から眺めた景色 です。

朱雀大路から平城宮いざない館の敷地側に入るときに 南方向を眺めた景色

平城宮跡の方に指さす銅像が建立されています。台座正面に名前の銘板が嵌め込まれています。

棚田嘉十郎 (たなだかじゅうろう) 氏の銅像 です。明治から大正にかけ、平城宮の保存活動を行った人。植木職人から転じ、私財をなげうち、文化財保護運動家として奔走したと言います。1906年に平城宮址保存会を設立、1910年に平城遷都1200年祭を成功に導きました。1913年に奈良大極殿址保存会を設立し宮跡の買収を進めますが、病に倒れ失明してしまいます。1921年、仲間の裏切りなどを苦に自刃してしまったと言います。 (資料10)

正面入口へのアプローチ です。

それでは、平城宮いざない館に入りましょう。

これは入館後に入手したリーフレットの表紙です。

これは入館後に入手したリーフレットの表紙です。この館自体入館料無料です。

あをによし ならのみやこは 咲く花の

におうがごとく 今盛りなり 巻3、328

『万葉集』に載る小野老が詠んだ歌。多くの人々がご存知でしょう。

つづく

参照資料

1) 奈良きたまち二条通り :「一路一会 古い街並みと集落」

2) 佐保川 :「AGUA」

3) 『奈良県の歴史散歩 (上)』 奈良県歴史学会 山川出版社 p48,p55-58

4) 佐保川 :「よみがえれ!大和川清流復活大作戦」

5)『新訂 新訓 万葉集』 上・下巻 佐佐木信綱編 岩波文庫

6) 佐保(奈良市) 萬葉ゆかりの地 :「萬葉の世界」(南都銀行)

7) 『山家集 金塊和歌集』 日本古典文学体系29 岩波書店 p29

8)『日本古建築細部語彙 社寺篇』 綜芸舎編集部編 綜芸舎

9) 平城京朱雀大路跡 文化財 :「奈良市」

10) 棚田嘉十郎 :ウィキペディア

補遺

平城京 :「ジャパンナレッジ」

平城遷都1300年-Q&A【平城京100の疑問】 :「奈良県立橿原考古学研究所」

佐保川 :「楽しい万葉集」

奈良県景観資産―桜並木が眺望できる佐保川・奈良県図書情報館付近― :「奈良県」

条坊制 都市史 :「フィールドミュージアム・京都」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -2 平城宮いざない館 館内へ

スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -3 二条大路・朱雀門・南門(復原工事中)・第一次大極殿 へ

スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -4 第一次大極殿(内部)へ

スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -5 第二次大極殿遺構から東院庭園へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.