PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

それでは、青色ゾーンを一旦切り上げて、 赤色ゾーンの「鉄道のあゆみ」に進みます 。

ここで まず目に入るのは大きな機械装置 です。

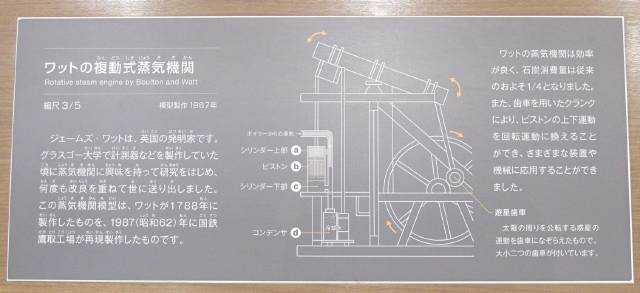

近づいてみると、これは 「ワットの振動式蒸気機関」 を 3/5に縮尺して、1987(昭和62)年に年に国鉄鷹取工場で再現製作されたもの です。

ジェームズ・ワットが1788年に発明 、製作したと言います。

a・b・cの箇所は シリンダー です。シリンダー上部(a)にボイラーからの蒸気が入ると、ピストン(b)が押し下げられ、シンダー下部(c)に入っていた蒸気が下に位置する コンデンサー(凝縮器) に移動して冷やされ、bを下げる力になります。次にcに蒸気が送り込まれると、bは押し上げられ、aの蒸気はコンデンサーに移動して冷やされることで、bが引き上げる力となります。これが交互に作用することで、 ピストンの上下運動が、歯車を用いたクランクにより回転運動に転換されていく ことになります。

この蒸気機関は実際に上下運動を回転運動に転換する動きをデモンストレーションしてくれます。

右側車輪の中央歯車に対して、遊星歯車が動いて上の方に移動していることが写真の比較でお解りいただけるでしょう。

尚、ジェームズ・ワットは、「1765年、おもに鉱山などで使われていた蒸気機関を改良することに成功しました。それまでピストン運動だった蒸気機関を回転運動に改良したことで、同時に複数の作業が行えるように」 (説明パネルより)

背後の大きな写真パネルは、 リバプールマンチェスター鉄道の遺構写真 。

ここでは ロケット号が活躍 したとか。

ロケット号の縮尺模型 。 ジョージ・スティーブンソンが発明した蒸気機関車 。

彼は1781年、英国のノーサンバーランド州生まれ。17歳から炭鉱で働き始め、炭鉱の技師に。1823年には、息子のロバートとともに、世界初の蒸気機関車メーカー(ロバート・スティブンソン社)を設立しました。 (説明パネルより)

世界の各地で活躍した蒸気機関車のイラストが例示されています。

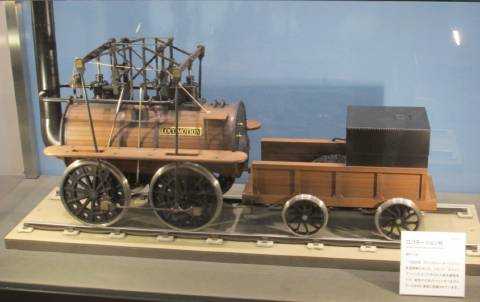

こちらは 1825年のロコモーション号の縮尺1/8模型 です。

鉄道の起源についての説明パネルがあります。鉄道の起源は「16世紀にドイツの炭鉱で木のレールを敷いた道の上を貨車で運んだこと」が起源だとか。手押しの貨車です。この時、既に車輪にフランジを付ける工夫がされていたとか。「18世紀の英国の炭鉱では、金属製のレールが登場し、馬に貨車を引かせたことが近代の鉄道の礎になったといわれています。」 (説明パネルより)

リチャード・トレビシックが開発した蒸気機関車 についての説明パネルがあります。

右上の図は1804年の蒸気機関車のレプリカの写真で、その斜め下はその走行想像図。

リチャード・トレビシックは、明治時代に車両技術の指導者として来日した そうです。

彼は、1771年、英国のコーンウォール地方の炭鉱作業員の家に生まれ、鉱山で働きながら蒸気機関などの技術を学びました。1804年に定置式の高圧蒸気機関の実用化に成功。「その技術を応用して蒸気機関車を製作し、世界で初めて約16kmの距離を約4時間で走行させることに成功しました。」 (説明パネルより)

世界の公共鉄道は、英国で、1825年9月27日に、 ストックトン・ダーリントン鉄道 が開業したことを最初とします。そして、1830年にアメリカ、1832年にフランス、1835年にドイツ、ベルギーでの開通という形で広がって行きました。 (説明パネルより)

日本人は、江戸時代末期に、模型によって初めて蒸気機関車を知り、鉄道知識を得た そうです。1853(嘉永6)年、ロシアのプチャーチンが長崎に来航した際に、蒸気機関車の模型を披露したとか。また、上掲図は、アメリカのペリーが浦賀に来航した際に、横浜で蒸気機関車模型の運転を披露し、幕府に献上した 蒸気機関車模型の図 です。

1850(嘉永3)年にペリーが来航 した際の船 「サスケハナ号」の縮尺1/30模型 が展示されています。船体に塗られた樹脂の色から 「黒船」 と呼ばれました。

「佐賀藩精練方 蒸気機関車模型」(複製) が展示されています。

「ロシアのプチャーチンが持参した蒸気機関車模型をもとに、佐賀藩の中村奇輔、田中久重、石黒寬次が製作しました」 (説明転記)

佐賀藩精練方とは、佐賀藩主・鍋島直正が1852(嘉永5)年に設けた西洋技術の研究機関です。反射炉、大砲、蒸気機関などの研究・製造を行ったと言います。 (説明パネルより)

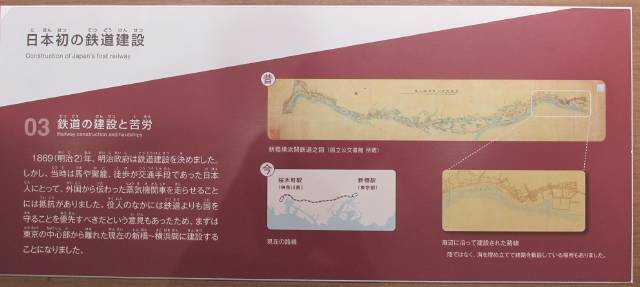

「日本初の鉄道建設」 は現在の 新橋~横浜間 です。

明治政府が鉄道建設を決めたのは1869(明治2)年。 1872(明治5)年に、鉄道開通式 が行われました。

日本初の鉄道開業式 が盛大に行われた写真を紹介する 説明パネル もあります。

パネルの右側には、「1870(明治3)年 民部大蔵省鉄道掛」から始まり、「1987(昭和62)年 JRグループ各社 分割民営化」まで、鉄道に関わる組織名がどのように変遷してきたかをまとめています。

「1号機関車と客車」縮尺1/20

「鉄道蒸気車駃走図」 1871(明治4)年 複製

鉄道の開通は人々の時間感覚を変え、生活様式を変える原因になります。

鉄道は分刻みで走ります。 1日24時間という西欧の「定時法」 が使われます。時間の単位が「分」となります。その時間感覚が人々の生活様式へ大きな変化を与えていくことに・・・・・。それまでは、日出から日没までを6等分する時間感覚だったのですから、当初は大変だったでしょうね。

鉄道開初当時は、ホームに履物を脱いで汽車に乗ってしまった人がいたというエピソードがあるとか。 (説明パネルより)

鉄道開業(1872年)当初の新橋駅と停車場の写真 が右側に。駅舎は西洋建築です。

開業当初は機関車、レール、切符などそのほとんどが英国からの輸入という形で始まりました。勿論、機関車の運転も外国人の機関士です。日本人が同乗して見習うことから始まり・・・・。駅舎は「ステンショ」「鉄道館」などと呼ばれたそうです。 (説明パネルより)

制服

制服

「鉄道会社規則書」所収「西京鉄道株券」の見本 が展示されています。

「1871(明治4)年かr民間の『鉄道会社』による京都~大阪間などの鉄道建設が計画されましたが実現せず、官設鉄道によって建設されました。」 (説明文転記)

「京阪神間の鉄道開業」に関連した展示 が続きます。

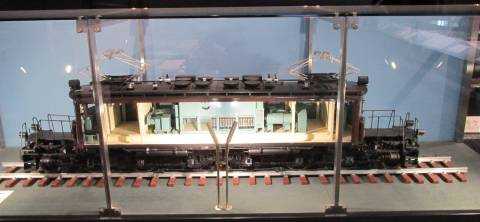

電気機関車の傍に、機関車の内部構造を示す縮尺模型も展示されています。

「旧逢坂山隧道石額」 (旧逢坂山トンネルの西口にあった石額)

石額に刻された碑文

「7100形蒸気機関車『義経』」の模型(縮尺1/15) が石額の手前に展示されています。

「1880(明治13)年にアメリカから輸入された8両のうちの1両です。大きなカウキャッチャーと先端が大きく膨らんだ煙突が特徴です」 (説明文転記)

「西京大津閒鉄道測量絵図」 1875(明治8)年

東京に対して、京都が西京と称されています。おもしろい。西京という名称はいつ頃まで使われたのでしょうか・・・・。

「柳ヶ瀬トンネル工事写真」 明治10年代前半

日本人だけで建設した最初の鉄道は、京都~大津間の鉄道建設 だそうです。

急勾配が続く山岳地帯の難所での工事でしたが、外国人技師の力に頼らずに完成させたと言います。馬場(現在の膳所)~大谷間の逢坂山トンネルがその最初のトンネルになります。 (説明パネルより)

1877(明治10)年 、鉄道局は 大阪に工技生養成所を設置 します。日本人技術者に鉄道の建設技術などを指導するためです。選抜された鉄道局の工技生に対して英語・数学・力学・製図などの講義が行われました。写真は前列中央に京阪神建築技師長だったイギリス人のT.R.シャーピントンを囲む工技生養成所の人々。 (説明パネルより)

当時、鉄道頭の 井上勝 (1843-1910)は、神戸、大阪、京都での建設を指揮し、鉄道に携わる技術者を養成し、日本の鉄道発展に大きく貢献します。彼は、1843年、長州藩士の家に生まれ、21歳で英国に留学して鉄道技術を学んだ人。後に鉄道局長になったとか。

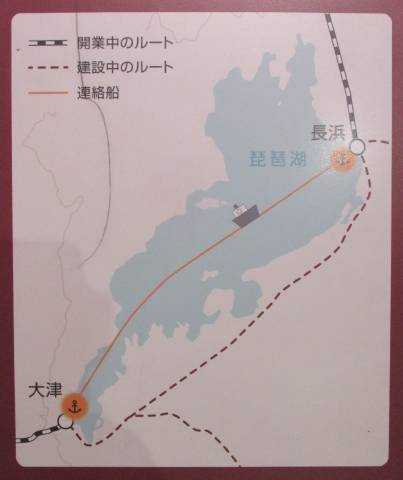

日本初の鉄道連絡船 は、なんと、 琵琶湖での太湖汽船の運航 でした。大津~長浜間を結んだのです。1882(明治15)年から、1889(明治22)年の大津~長浜間の鉄道開業まで続けられました。

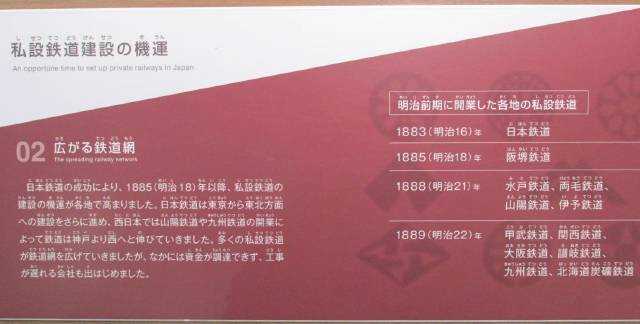

「私設鉄道の誕生と鉄道網の広がり」 というテーマでの展示もあります。

日本最初の民間資本による私設鉄道は、1881(明治14)年に設立された 「日本鉄道」 だそうです。この鉄道の経営は当初から好調だったと言います。 写真は上野駅の正面玄関 。

1883(明治16)年 上野~熊谷間開業

1884(明治17)年 上野~前橋間開業

1891(明治24)年 上野~青森間開業 (説明パネルより)

明治時代における私設鉄道建設の機運の広がり を説明するパネルも設置されています。

「京都鉄道の車両と駅舎」 (1890年代/明治30年代)の写真を展示

「1893(明治26)年、京都~舞鶴間を結ぶことを目的に私設鉄道の京都鉄道会社が設立されました。1897(明治30)年、最初に二条~嵯峨間で開業し、1899(明治32)年に京都~薗部間で全通した」 (転記)

1893(明治26)年の 「鉄道線路図」

上中央は「神戸・新橋間汽車発着時刻表」 (1891/明治24年)、 下左は「私設鉄道乗車賃金割引券」 (1903/明治36年)、 下右は「関西鉄道汽車時間表」 (1901/明治34年)

上は「東海道線全通時の写真」 (1889/明治22年)、 下左は「日本鉄道『定款議案文書』」 (1880年頃)、 下中央は「九州鉄道旅客便覧」 (1893/明治26年)、 下右は「奈良鉄道『鐵道法令集全』」 (1900/明治33年)

この辺で一区切りとします。展示品、説明パネルで省略しているものがあります。一方、見過ごしたものもあるかも知れません。大凡はイメージしていただけるかと思います。

実物をご覧にお出かけください。

つづく

補遺

京都鉄道博物館 ホームページ

ジェームズ・ワット :ウィキペディア

ジョージ・スチーブンソン :ウィキペディア

リチャード・トレビシック :ウィキペディア

カウキャッチャー (鉄道) :ウィキペディア

ストックトン・ダーリントン鉄道 maintained by (浅井照明)

鉄道国有法 :ウィキペディア

100年前、国有化の頃の鉄道 :「都道府県市区町村 hmtマガジン」

鉄道の岐路 民営化35年 JRの試練 :「日経ビジネス」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -1 本館へのアプローチ へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -2 本館1階 車両のしくみ (1)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -4 本館1階 鉄道のあゆみ (2) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -5 本館1階 鉄道のあゆみ(3)・しくみ(2)、施設 へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -6 本館2階・3階(スカイテラスからの展望) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -7 梅小路蒸気機関車庫(1)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -8 梅小路蒸気機関車庫(2)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -9 旧二条駅舎 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.