PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

二ノ鳥居を通り抜け、表参道を進みます。 参道の両脇に狛犬像 、

石灯籠や「神馬」と刻された碑 が奉納されています。

緩やかな参道を歩みます。

緩やかな参道を歩みます。

平石を渡した橋が架かり、高欄の親柱には 「神幸橋」

参道左脇の手すりには、「表参道①」と表記したシート が取り付けてあります。

正月の参拝に関わって、事故等の生じた際にそのエリアを特定しやすくするための手段として設置されているのかも知れません。

橋上で山側を見ると、

橋上で山側を見ると、幅の狭い谷川 が見えます。雨量が少し多ければ、小さな滝になりそうな景色です。

橋の少し先には、 表参道の左側に この地点まで上ってくる 曲折した石段道 があります。

右の景色の緩やかな表参道を上ります。

比較的緩やかな石段道が曲折する 「七曲がり」と称される参道 を上がります。

参道の分岐点 が見えて来ます。

この分岐箇所に、 「旧跡 かげきよ」と読める石標 が立っています。

前回ご紹介したリーフレットのイラストマップによりますと、 「影清塚」 と明記されていて、

「 参拝前に己の影を映し心身を祓い清める場所 」 (転記) だそうです。

この分岐点に 右の参道への道標

も立っています。

この分岐点に 右の参道への道標

も立っています。右側の参道は少し急な石段道になっていきます。この道は後ほどわかったのですが、 「中参道」の出入口 になります。この道標には、中参道を上って行けば、 「石清水社」に至る ことを示しています。その先は、勿論山頂の本殿(御社殿)に通じています。

表参道の右側に影清塚がありますが、反対側(左側)には、末社として「大扉稲荷神社」が祀ってあります。御祭神は御食津神。覆屋の柱に木札が掛けてあります。

私には判読できない部分があるのですが、参道脇には 目標と距離を示す道標 が建てられています。

ここからの表参道はしばらく真っ直ぐで緩やかな参道が続きます。

そして、 参道の山側には、各所でお城の石垣と同様の石垣が各所に出現 します。

最初の石垣

最初の石垣

「東谷 橘本坊跡」 の史跡案内板が設置されています。

橋本坊は室町幕府を開いた 足利氏の祈願所 だったそうです。足利氏は源義家の孫・義康を祖とする武家の名門です。

源義家は、平安時代後期に、石清水八幡宮社頭で元服し「八幡太郎」称された武士。

三代将軍足利義満の母・良子は石清水八幡宮寺の長官を務めた「善法寺家」の出身という縁があるそうです。この男山の麓、南へ約300mに「善法律寺」があるとか。

しばらくはこのような参道が続きます。

しばらくはこのような参道が続きます。

その先が少し角度のある石段道になります。石段道の右側にはまず

「中坊と椿坊の坊跡」の石垣 があります。

石清水八幡宮もまた、江戸時代末までは、神仏習合の宮寺 でした。

この男山の山内に数々の坊が林立し、 「男山四十八坊」と呼ばれていた そうです。坊は鎌倉時代以降に数が増えたそうです。

この周辺は「中谷」と言われていて、中坊は古くからあった と言います。

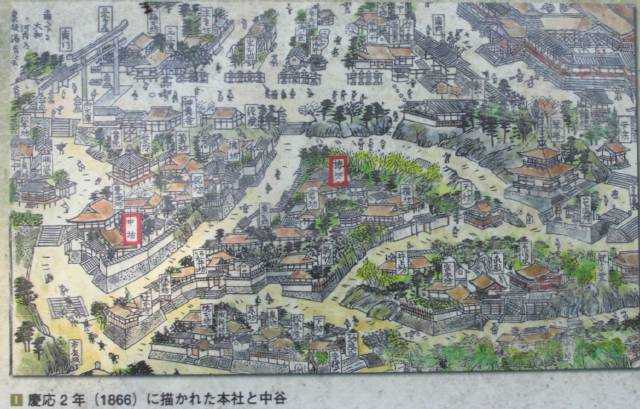

史跡案内板に載る絵図を切り出してみました。 慶応2年(1866)に描かれた状況 。

「城州八幡山案内絵図」(木版墨刷)に着色した図 だそうです。

現在では通れなくなった通路が縦横にあったことがわかります。

この絵図を見ていますと、高野山の宿坊のイメージを想起しました。

「現在の社務所のあたりにあった『椿坊』には、平安時代末期の女流歌人で有名な小侍従が住んでいたといわれています。小侍従の父は石清水八幡宮第25代別当の光清(コウセイ)、姉妹は鳥羽天皇に嫁ぎ、八幡市の地名・美濃山(ミノヤマ)の由来として語られる美濃局(ミノノツボネ)。『待つ宵に更けゆく鐘の声聞けばあかぬ別れの鳥はものかは』の和歌は小侍従の代表作です」 (一部転記)

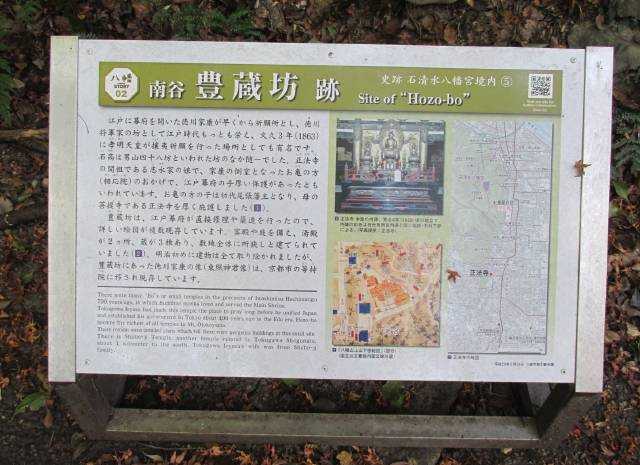

その先には、 「南谷 豊蔵坊跡」 が続きます。

豊蔵坊は德川家康が祈願所とし、将軍家の坊として栄えた と言います。石高随一の坊。

豊蔵坊は、江戸幕府が直接修理や築造をおこなったので、詳しい絵図が残るそうです。

文久3年(1863)に孝明天皇が攘夷祈願を行った場所でもあるとか。

八幡市にある正法寺の開祖・清水家の娘が家康の側室となったお亀の方で、その子が初代尾張藩主となります。お亀の方(相応院)の菩提寺となる正法寺を厚く庇護したといいます。

こんな感じの参道が続きます。

パノラマ合成しましたので景色が歪んでいますが、全景がおわかりいただけるでしょう。

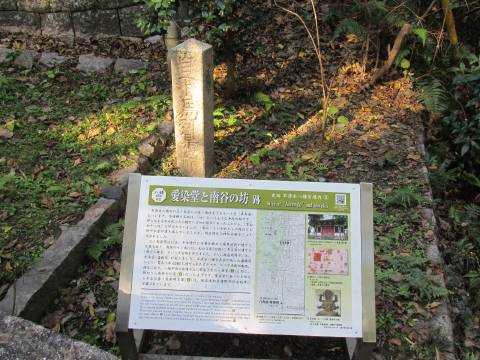

右の石垣の手前下に 「愛染堂と南谷の坊跡」 の史跡案内板が設置されています。

この周辺は「南谷」 と言われていたそうです。 かつては坊や仏堂が建ち並んでいた と言います。

この石垣の場所に 愛染堂(盛林院) があったそうです。石清水八幡宮長官であった壇棟清により寛元1年(1246)に建立されたとのこと。愛染堂にあったと伝えられる愛染明王像は、愛知県蒲郡市の水向寺に安置されているそうです。

石段を登り切った上に見えたこのお堂には、 「神馬舎」 と記された木札が掲げてあります。

切妻屋根の棟には 獅子口 が置かれ、 軒丸瓦の瓦当には三頭巴紋 が陽刻されています。

拝の箇所にはシンプルな 梅鉢懸魚 が使われています、

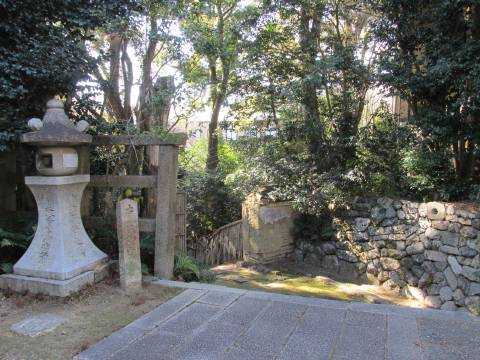

神馬舍前で右折 しますと、参道の少し先左側にこの 表参道に上ってくる別の道 が見えました。色々な地点からこの山頂に至る径路があることがわかります。

異なる石灯籠のパーツを組み合わせたユーモラスな 石灯籠の傍に、道標 が立っています。

私には正確な判読ができません。「右 なら かうや みち」と読めそうなのですが・・・。ならは奈良、かうやは高野・・・。正しいかどうかは不詳。

「走上りバス停 約20分」という簡易な道標 も設置されています。

降りなら20分ほどで、主要道路まで出ることができるようです。

この簡易な標識の付けられた 柱には「男山散策路せせらぎルート」 と表示されています。

さて後は真っ直ぐの参道を進むだけ。 標識によれば、 約5分歩けば石清水八幡宮の社殿 に至ります。

つづく

補遺

石清水八幡宮 ホームページ

男山ハイキングコース②せせらぎルート・表参道 :「八幡まるごとナビ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -1 一ノ鳥居、放生池、頓宮殿、高良神社ほか へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -3 三ノ鳥居、表参道の左(西)側エリア へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -4 御羽車舎・社務所・手水舎・竈神殿ほか へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -5 ジャンボ御神矢、本社(御社殿)の外観 へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -6 本社周辺の摂社・末社と信長塀 へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -7 岩清水社・石清水井、松花堂跡、坊跡等 へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -8 裏参道を降る へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.01.04 15:21:08 コメントを書く

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.