PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

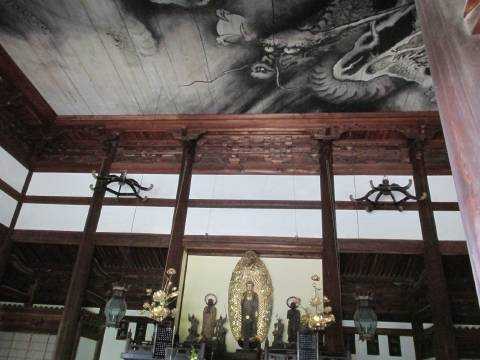

建仁寺の法堂の天井に龍 がいます。

2018.11.10

この時撮った中では、この位置から撮ったのが龍図の一番全体を示しています。

建仁寺開創800年を記念して制作されたもの で、 小泉淳作筆「双龍図」 です。

建仁寺では創建以来初めての天井画となるそうです。 (案内掲示より)

(案内掲示一部転記) と言います。

お寺の天井は龍の居所の一つの源 といえます。

宝珠を握る四本の爪の龍 が描かれています。

上掲の天井画ほぼ全体図に 幢幡(トウバン) が吊り下げられています。

法堂の荘厳装飾の一部となっていますが、良く観察しますと、 ここにも龍が 棲んでいます。

ある史跡探訪講座に参加して、 相国寺 (京都市上京区)とその周辺を探訪した時に、一般公開の案内板が境内にありました。

ここの法堂の天井画は、 狩野永徳の息子である狩野光信筆「幡龍図」 です。

通称「鳴龍」 と称されています。

東福寺の本堂(仏殿兼法堂) には「大涅槃図」が掲げられる涅槃会の折に拝見に行ったことがあります。この時は大涅槃図に意識が集中していました。

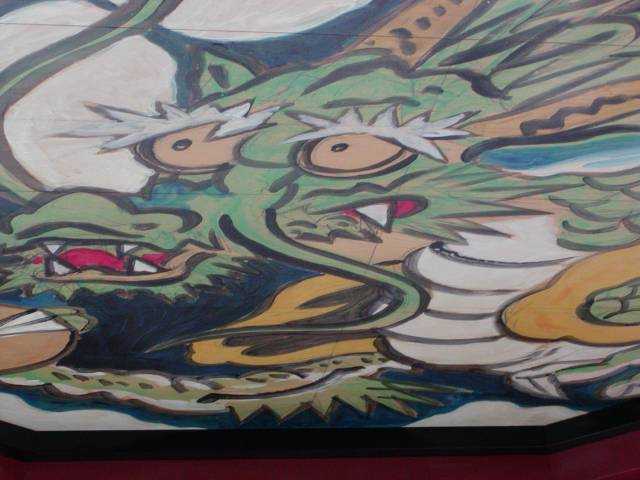

別の機会に東福寺の探訪をした時、 本堂前から堂内を眺めて 天井画に気づきました。

部分図しか撮れませんでしたが、 堂本印象筆「蒼龍図」 です。

2013.6.30

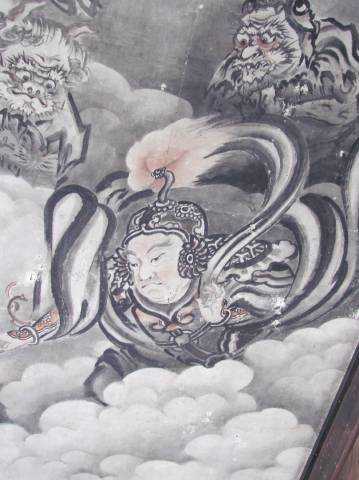

2013.6.30史跡探訪の講座で、 滋賀県日野町に所在の「仏智山信楽院」 (浄土宗)を訪れました。

このお寺は 蒲生氏郷の菩提寺 です。

本堂の天井に 荒れ狂う巨大な龍 がいます。 「雲龍」図 です。

雲龍が本堂の天井の中核となっていて、少し脇道にそれますが・・・・、

左右の間に飛天 が描かれ、

外陣の天井には、韋駄天、八大龍王が描かれています。

すべて日野出身の画家高田敬輔(タカダケイホ)筆による天井画 。圧巻です。

2003.1.25

大阪の四天王寺 の中心伽藍の一隅に 「龍(リュウ)の井戸」 があります。

その井戸の 覆屋の天井 に龍がいます。探訪の折に撮ったのはこの部分図だけです。ほぼ類似の写真がありますが省きます。

これも天井画に範疇に入るでしょう。

「四天王寺では、中心伽藍金堂の地下深くに流れる荒陵池の麗水に住む青龍が寺域を守護していると信仰されています」 (案内文一部転記)

井戸の傍に 、この 金属製の龍像 が鎮座しています。

ここから、また別の領域に棲む龍たちが連想として現れます。

寺社の手水舎を居所とする龍たちです。

次回はそちらに時空を跨いでいきましょう。

私の好きな龍図として、初回に建仁寺の海北友松筆「雲龍図」(襖絵)をご紹介しました。

襖絵は <障壁画> という領域の一つとなっています。障壁画は 障屏画と壁画 を併せた名称です。

障屏画は、びょうぶ・ついたて・ふすま・戸などに描いた絵 ということになります。 (『新明解国語辞典 第5版』 三省堂)

そこで、 障壁画という分類でみると、屏風も 龍の居所になっています。

2018.7.22

2018.7.22

この屏風絵は、2018年の祇園祭後祭の宵山の折、 八幡山の近くの民家 に飾り付けられたものを撮りました。拙ブログの祇園祭紹介の中でご紹介していたと記憶します。

宵山では併せて 「屏風祭」 が行われています。通りに面した窓を開放し、座敷に屏風等を飾って祭に協力されるのです。それは自家の伝統継承等を示す機会にもなるのでしょう。いずれにしても継承されてきた作品群を鑑賞できる機会です。

屏風に描かれた龍図 が美術館や博物館で展示されても、写真が撮れませんので残念です。

建仁寺から時空を広げる上で、 もう一カ所、龍の居所 をご紹介します。

2018.11.10

それは、この 三門に棲む龍 です。

三門あるいは山門には様々な彫刻が施されていて、門に荘厳性を加えるとともに、邪気邪霊の排除という霊性防御の境界という側面もあるのかもしれません。

この三門で気づいたのは、この箇所に 龍の透かし彫り彫刻 が施されいることです。

山門によっては様々な龍像が見られます。この領域を居所とする龍もご紹介したいと思います。

ここまででいくつかの龍の棲息地が見いだされてきます。思いつきでの順番で挙げてみます。

1. 障壁画 襖絵、屏風(衝立と戸は記憶/記録にありません)

2. 天井画 一般の撮影が認められているか、禁止かはお寺の方針次第

3. 屋根瓦

4. お寺の山門、三門

5. 寺社の手水舎 誰でもが見慣れている龍の居場所:清水の注ぎ口

6. 石や金属を素材にして制作された龍の彫刻像等。灯籠の彫刻も含めます。

7. 寺社の建物(お堂、蔵など)

8. 絵画 様々な絵師/画家が描いていても、展覧会などではほとんど撮影禁止

9. 「龍/竜」という文字の形で石碑などに刻まれたもの

今、連想できるのはこれくらいです。それでは時空を跨いで右往左往いたしましょう。

つづく

補遺

建仁寺 ホームページ

臨済宗黄檗宗各派本山 雲龍図 :「臨黄ネット」(臨済禅 黄檗禅 公式ネット)

小泉淳作 公式ホームページ

小泉淳作 :「NHKアーカイイブズ」

狩野光信 :「コトバンク」

狩野光信 :ウィキペディア

堂本印象 :ウィキペディア

京都府立堂本印象美術館 ホームページ

信樂院 :「日野観光協会」

高田敬輔 :ウィキペディア

四天王寺 中心伽藍にある「瀧の井」 :「4travel.jp」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ -1 まず好みの龍のいるところから へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.01.17 18:37:58 コメントを書く

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.06.29

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.06.28 コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.06.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.