にっぽんとう えい おおとりけいすけ

日本刀を詠ず 大鳥 圭介

たんや けんま いくひゃっかい そうこう さんじゃく たま あい な

鍛冶 研磨す 幾百回 霧降 三尺 玉に姶 無し

うたが にっぽんとう えいり かつ ばんこんさくせつ こころ きた

疑わず日本刀 の 鋭利なるを 嘗て 蟠根錯節 を 試 み来る

詩文説明

匠の刀鍛冶師が幾百回も鍛錬、心魂を籠めて出来上った三尺の長剣は霜の降りしかと疑うばかり冴えて冷たく輝き埃なき玉の如く澄み切っている。かる故、日本刀の鋭利な事は一寸の疑惑を挟む余地もない。曾って三千年来国家幾多の難儀にその平定の為に発揮した鋭利さはそれを実証しているからである。

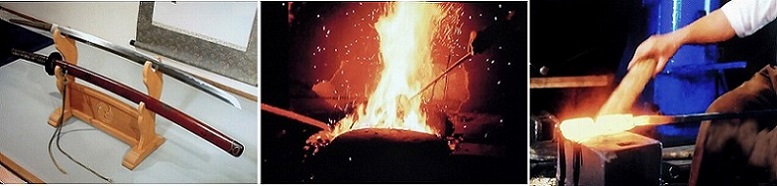

3、焼き付いた玉鋼に小槌を水につけながら鍛錬し形成していく

1、加熱した素材を繰り返し々々叩き渾身を打ち込む

2、出来上がった刀を鋭利に丹念に研いでいく

3、幾百回とも熟練した刀剣匠が心魂籠めて作り上げた日本刀は冴えて冷たく輝き玉のように澄み切っていてそ の切っ先は鋭利で切れ ること疑いなし。

1、関ヶ原の合戦図 2、幕末動乱の時、近代日本を成す為に戦った人々

( 下関唐戸維新祭りの幕末維新村にて)

※

昔から幾多の時代の困難な紛糾(戦い)を平定するため日本刀は関与し解決してきた

ものである。

作者 大鳥圭介 ( 1833 ~ 1911 )天保 4 年 2 月 25 日~明治 44 年 6 月 15 日

江戸末期の幕臣・外交官。号は如楓。播磨赤穗郡赤松村の小林直輔の子に生まれる。緒方洪庵・江川英龍らに蘭学・兵学を学び、中浜万次郎に英語を学ぶ。 1866( 慶応 2 年 ) 幕臣にあげられ歩兵奉行となる。 1868( 明治元年 ) 戊辰戦争では江戸開城に反対し。幕兵を率いて脱走、日光・会津などで官軍と戦い、榎本武揚の海軍と合流し函館五稜郭に立て籠もったが翌年降伏、 1872( 明治5 ) 年、許されてから明治政府に入り、 1889( 明治 22) 年駐聖公使となり、 1893( 明治 26) 年韓公使を兼任、日清戦争の外交工作を画策した。明治 44 年病にて没。享年 80 歳。