全1691件 (1691件中 1-50件目)

-

円空仏 三井記念美術館

飛騨の千光寺に出かけたのはもう30年も前のこと。それ以来円空の仏像にずっと親近感を持ち続けています。今回、久し振りに円空仏に再会できて、いろいろ発見がありました。 まず、今まで知らなかったのがとても恥ずかしいのですが、円空仏は、360度立体の彫刻ではなく、樹木の全面だけを利用して彫られているということです。すなわち、背中側はすべて平面になっているのです。三井記念美術館の最初の展示室では、360度ぐるっと回って眺めることができるので、初めてこのことに気づきました。これは自分にとっては、大発見でした。どうして、360度立体の仏像を作らなかったのか、調べてみる価値があると感じました。それにしても円空の仏像は、樹木を削った跡の顔の表情がとても美しく、ステキです。特に有名な両面宿儺像の額や目じりに刻まれた彫跡は極めて美しく、この像の神秘性を高めているように感じます。 清峯寺の千手観音菩薩立像は、腰下にお地蔵さんを従えています。基本的に一木で仏像を作る円空は、このような千手観音像などはほとんど残していないとのこと。それぞれの手の表情も素朴さにあふれ、素敵な形の仏像となっていました。照明の当て方もすばらしく、それぞれの仏像の表情がよく分かり見ごたえのある展覧会でした。(2/4)

2025年02月16日

コメント(0)

-

石崎光瑤展 静岡県立美術館

石崎光瑤は明治後期から昭和初期にかけて活躍した日本画家です。今回はじめて知った画家ですが、チラシの艶やかな色彩の絵に魅せられて展覧会に出かけました。一瞬、田中一村の絵を連想したためでもあります。(たまたま静岡に用事があったせいでもありますが) インドに出かけたのちは、豪華絢爛な色彩で熱帯を現した絵を描いています。これでもかというほどに朱色を多用した「燦雨」は眺めていて、画家の名前のように心が高揚してきます。 「白孔雀」は、木々の緑の中に孔雀が広げている羽根の白色が清々しく感じられました。 伊藤若冲に影響を受けたという点では、「雪」という作品は、まさにあの若冲の生きているようなヌメヌメした雪が再現されていました。 常設展では関連して、若冲の升目描きの「樹花鳥獣図屏風」と「白象群獣図」が展示されていました。こちらも楽しめました。(1/30)

2025年02月05日

コメント(0)

-

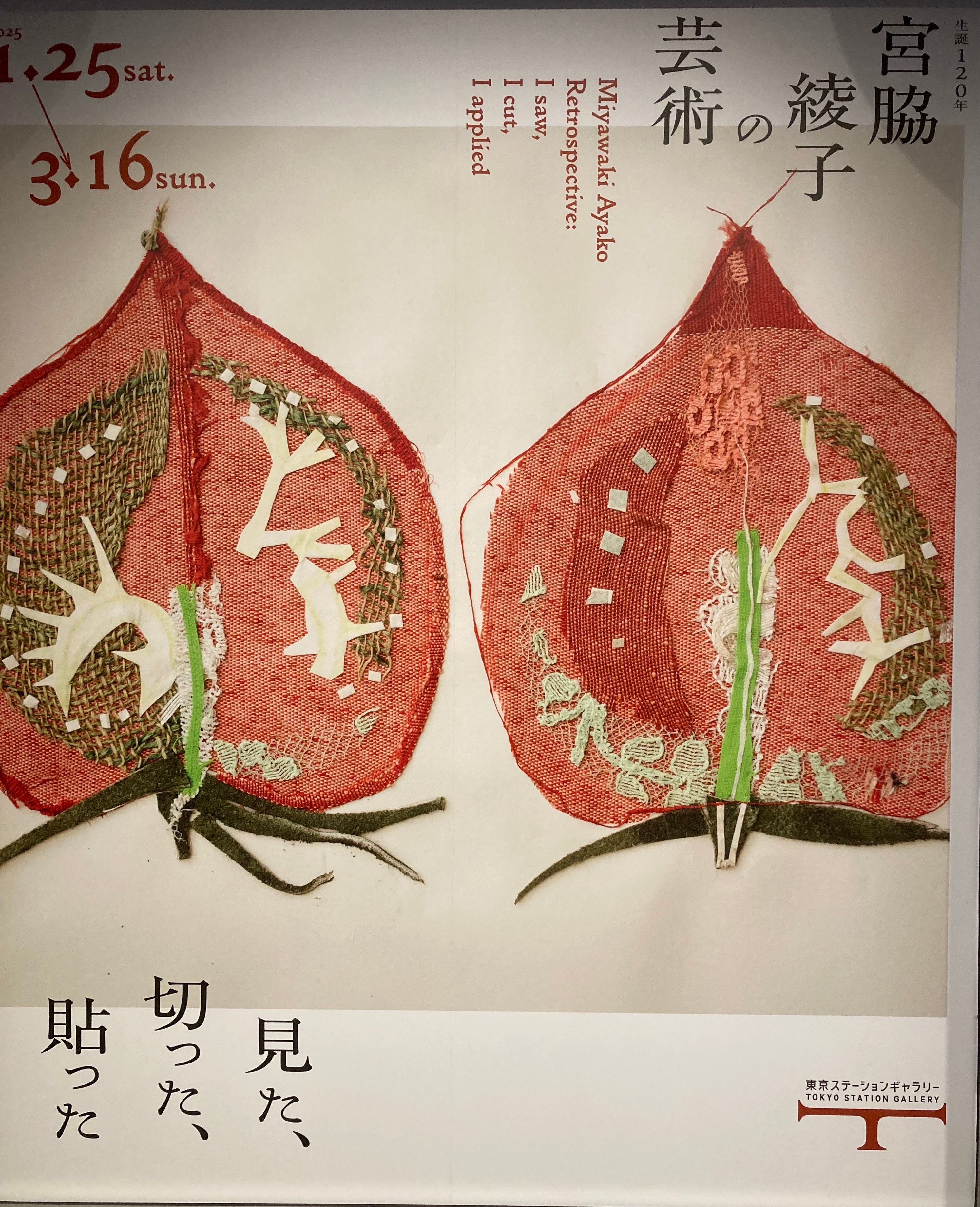

宮脇綾子の芸術 東京ステーションギャラリー

初めて知った作家さんでした。アップリケの作品はとても素朴な感じがして、眺めているととても心が温まりました。紙のコラージュの持つような鋭さではなく、布のちょっとアバウトな感じがほんとに素敵でした。(でも実は緻密に計算されているのですけれども) 素材の布も古裂やフェルト、レース、柔道着やコーヒーフィルターなど様々で、それらをうまく利用して作品を仕上げているのには感心しました。 題材は、ほとんどが野菜、魚介類、花々です。この作家が主婦として、常に身近に眺めているものです。これらは、一見スケッチのようにリアルには見えないのですが、でもそれぞれの題材の特徴がよく表れていて、かえって凄味さえ感じさせられました。 お気に入りは、この「さしみを取ったあとのかれい」です。骨だけになったカレイのなんとも愛らしいこと。まったく期待せずにぶらりと覗いた展覧会でしたが、大収穫でした。思わず、Tシャツまで買ってしまいました。(2/1)

2025年02月02日

コメント(0)

-

2025年1月の読書

1月の読書メーター読んだ本の数:10読んだページ数:3094ナイス数:158ゆえに、警官は見護る (双葉文庫 た 35-11)の感想警察物を読みたくて、たまたま手に取った初めて読む著者の本。このシリーズは4作目とのこと。前半、まどろっこしかったが、刑事たちのキャラが楽しく、何とか読了。あの震災時、液状化を目の当たりにしたのでリアリティを感じた。斎場のトリックにはびっくり。読了日:01月05日 著者:日明 恩もっと知りたい横山大観 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)の感想昨年足立美術館で大観の「紅葉」を見た。その豪華絢爛さに魅了された。戦後、藤田は日本を追われたのに、大観は多くの富士を書き続けた。結果として、藤田は世界のフジタとなったが、大観を知る外国人は少ない。このあたりももう少し調べてみたい。読了日:01月06日 著者:古田 亮,鶴見 香織もっと知りたい岸田劉生 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)の感想岸田劉生といえばゴッホとデューラーの影響を受けていると頭の中に刷り込まれていたが、実はそれだけではなく、非常に多くの画家たちの影響を受けいているのだと再認識させてくれた。東近美の麗子五歳之像をもう一度じっくり眺めに行こう。読了日:01月06日 著者:蔵屋美香慈雨 (集英社文庫)の感想薄皮がはがれるように、物語が核心に迫っていくストーリーは面白く読み応えがあったが、すべてを投げ打って償おうという主人公には賛同できかねる。冤罪を生んだのは組織の問題であり、個人の責任問題ではないと思う。読了日:01月09日 著者:柚月 裕子旅する練習 (講談社文庫 の 20-4)の感想この結末を考えて、あえて淡々としたストーリー展開になっているのだろう。それにしても・・・読了日:01月09日 著者:乗代 雄介東京裏返し 都心・再開発編 (集英社新書)の感想徳川幕府、明治維新、敗戦後の米軍の占領とそのたびに大きく姿を変えた東京。現在は巨大資本による開発が進んでさらに変化している。そんな中でまさに低地から裏返して今と昔の東京の姿を考えようとするフィールドワーク。新しい発見も多く楽しめた。ますますまち歩きが好きになる。読了日:01月16日 著者:吉見 俊哉石の繭 警視庁殺人分析班 (講談社文庫 あ 125-1 警視庁殺人分析班)の感想はじめての著者作品。捜査一課の女性刑事が主人公の作品ですが、読みやすく、あっと驚くスリリングな展開で楽しいエンタテインメント作品でした。このシリーズを追ってみたいと感じました。読了日:01月24日 著者:麻見 和史オオルリ流星群 (角川文庫)の感想まさに大人の青春物語。いろいろ突っ込みたいところはあるものの、うまくきれいにまとまった。読書後の爽快感。自分の頭の中にもまだ幸せホルモンが残っていることを確認でき嬉しい。読了日:01月26日 著者:伊与原 新あしたの君へ (文春文庫 ゆ 13-1)の感想家庭裁判所調査官(補)のお仕事小説。世の中の裏側、人間関係のごたごたを眺めなくてはならない仕事。頭が下がります。刑事ものよりも身近でリアルに感じた短編集でした。ラストの少年の親権がどちらになったのか知りたかったです。読了日:01月28日 著者:柚月 裕子おきざりにした悲しみはの感想原田宗典、初読み。拓郎の歌懐かしい。夢は夜開くも同様。主人公は本当にいいやつなんだなぁと感心。読了日:01月30日 著者:原田 宗典読書メーター

2025年02月02日

コメント(0)

-

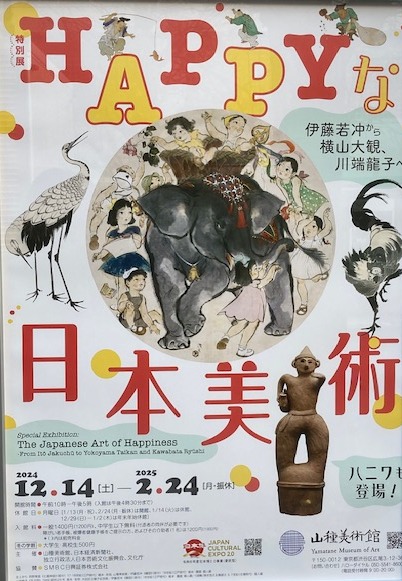

HAPPYな日本美術 山種美術館

「伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ」という副題がついた日本美術の楽しい展覧会。巳年にちなんだ蛇の絵。松竹梅、鶴、富士山、七福神などおめでた尽くし。 児玉希望の「鯛」のキャプションを読んで、鯛は「めでたい」という語呂合わせから縁起のいい魚とされていると、恥ずかしながらこの年になって初めて知りました。この鯛の絵、青い背景、黄色いお皿、赤い鯛と色遣いがとても素敵でした。 小松均の「赤富士図」は、真っ赤に染まった富士山にびっくり。朝焼けか?夕焼けか?迫力満点でした。 チラシの中心にある川端龍子の「百子図」。ゾウを中心に子どもたちが丸く取り囲んでいる楽しい絵。でも、ゾウの目が睨んでいるようでちょっと怖かったです。(12/26)

2025年01月15日

コメント(0)

-

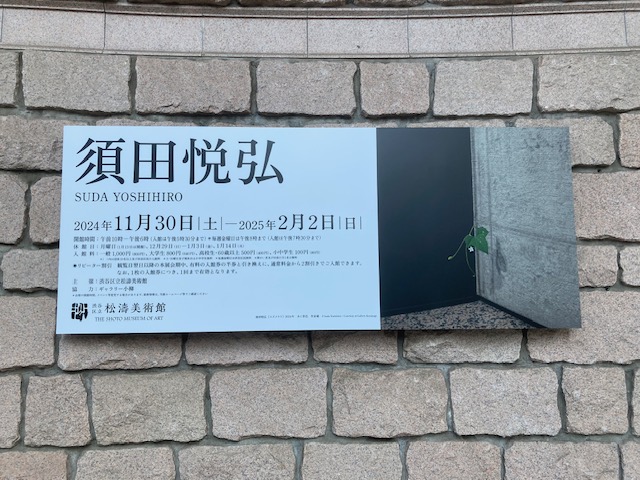

須田悦弘展 渋谷区立松濤美術館

ずいぶん前に須田さんの公開制作を東京都美術館で見たことがあります。ちょうど壁に設置しようとするところでした。 今回の会場は松濤美術館。白井晟一設計の美術館を舞台にしたインスタレーションという観点で楽しめるようになっています。静謐感が漂っていて、とても素敵な雰囲気でした。 須田さんの作品はよほど注意しないと見逃してしまいがちですが、今回はすべて展示リストに載っているので、ひとつひとつ確認しながら館内をまわりました。 しかし、雑草などよほど注意していないと蹴飛ばしてしまいそうな場所に置いてあります。監視員の方も気が気ではないでしょうね。それにしても、これが本当に木彫か?と驚くばかりの薄い草花。超絶技巧に脱帽です。上は須田さんの作品。下は近所に生えていた本物の雑草です。(12/26)

2025年01月07日

コメント(0)

-

12月の読書

12月の読書メーター読んだ本の数:10読んだページ数:3232ナイス数:166私の家では何も起こらない (角川文庫)の感想「最強の幽霊屋敷」って感じのホラー短編集。この著者特有のもわっとした表現で怖さが増幅していく。でも大工の話は笑えた。読了日:12月01日 著者:恩田 陸プレゼント (中公文庫 わ 16-1)の感想これでようやく葉村晶シリーズはすべて読んだ(と思う)28歳の葉村、探偵になる前はノンフィクション作家だったのですね。小林警部補シリーズは未読。今度はそちらか。読了日:12月06日 著者:若竹 七海十二人の死にたい子どもたち (文春文庫)の感想登場人物の多さと舞台となる病院のイメージが頭に入らず、メモを取って丁寧に読めばよかったなぁと反省。ただただラストがどうなるのか知りたくて我慢して読んだ。ハッピーエンドでめでたしめでたしといったところか。読了日:12月11日 著者:冲方 丁あなたが誰かを殺したの感想苦手なクローズドサークルものかと思いましたが、わかりやすく整理されており、サクサクと読むことができました。暗い結末で終わったと思ったら、さらにもう一度大きな展開があってびっくり。読了日:12月16日 著者:東野 圭吾日本画家小譚 マンガで読む 巨匠たちの日常の感想日本画の歴史を学ぶ参考に購入。京都の画家の紹介に多くスペースを費やしている。それぞれの画家のエピソードが簡単に紹介されていて楽しい。読了日:12月18日 著者:河野沙也子入居条件:隣に住んでる友人と必ず仲良くしてくださいの感想まさにホーンテッドマンション。そこ住むようになった青年と隣室の化け物との交流の物語。化け物の語るホラー小話。青年やマンション住人などの背景。どちらも怖かった。読了日:12月19日 著者:寝舟 はやせ八月の銀の雪 (新潮文庫 い 123-13)の感想科学系の題材を基にした短編集。どの作品も屈折した思いを持つ主人公がふとした出会いがきっかけに、自分を新たに見つめ直す話。読んでいて自分の中のどろどろした思いも癒されていくように感じた。読了日:12月21日 著者:伊与原 新ネット怪談の民俗学 (ハヤカワ新書)の感想この手の話には疎いので、ネットで検索しながら読んだ。3回見たら死ぬ絵とか面白かったなぁ。読了日:12月22日 著者:廣田 龍平お探し物は図書室まで (ポプラ文庫 あ 14-1)の感想映像化するなら司書の小町さんは誰かなぁ?と考えながら読んでいました。しずちゃんなんかぴったりだ。ひょっとしてもう映像化されてましたか?読了日:12月26日 著者:青山 美智子月まで三キロ (新潮文庫)の感想八月の銀の雪に続いて2冊目。新たな発見や出会いによって現状は変わる(かもしれない)というテーマは大好き。メンタル不調に陥った子供をテーマにした「アンモナイトの探し方」がよかった。「エイリアンの食堂」の少女と科学者の出会いには笑ってしまった。読了日:12月29日 著者:伊与原 新読書メーター

2025年01月05日

コメント(0)

-

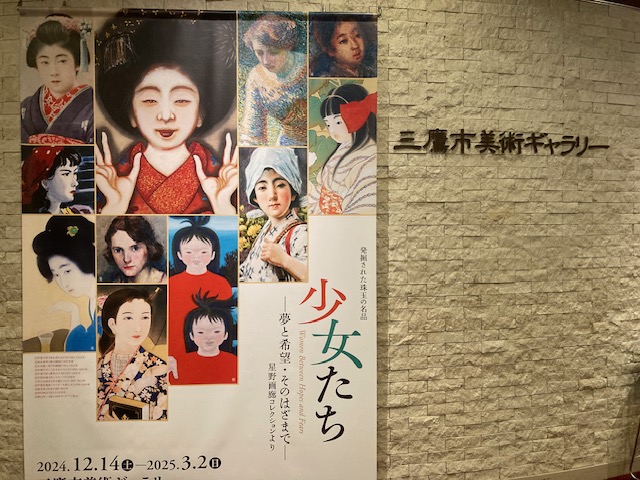

少女たち 三鷹市美術ギャラリー

京都の星野画廊コレクションから明治から現代までの女性を描いた作品の展覧会です。 一案の目的は、チラシでいちばん目を引いた岡本神草の「拳の舞妓」を見ることでした。岡本神草や甲斐荘楠音らの大正期の退廃的な女性像には怪しい魅力があり、グッとしてしまいます。とにかくこの舞妓の絵の常人のものとは思えない怪しい手振りには鬼気迫るものがあります。左右完全対象の表情も不気味でした。もう一人のお気に入りの甲斐荘楠音の「畜生塚の女」は色紙サイズで、東京ステーションギャラリーでの展覧会で見た大きな作品に比べると平凡に感じました。「サイダーを飲む女」は楠音の絵とは思えないくらい洗練された美しい絵でした。 明治の笠木次郎吉の水彩画の少女たちは皆、気品にあふれていて素晴らしかったし、初めて名前を知る画家の作品も見応えのある素敵なものばかりでした。 現代作家では幸田暁冶の日本画「双子」に惹かれました。赤い服を着た少女が二人まっすぐにこちらを見据えています。彼女らは何を訴えようとしているのかとずっと考えていました。洋画家の中村善種の「街路樹の中の女」も良かったです。まさに昭和という感じの絵です。ルビーの指輪の曲を思い起こしました。 後期の展示替えも楽しみです。(12/17)

2024年12月22日

コメント(0)

-

童堂賛歌 ザ・キャビン・カンパニー 千葉市美術館

アミューズメント・パークにやってきたような実に楽しい展覧会でした。ザ・キャビン・カンパニーは大分県の廃校になった小学校をアトリエにして活躍する夫婦のユニットとのこと。画家であり、造形作家であり、映像作家でもあります。でも本業は絵本作家なのでしょう。 各部屋の展示を眺めているととにかく自分が子ども時代に戻ったような懐かしい気持ちで心がいっぱいになりました。そして心の奥底にあった子ども時代に感じた切なさ、不安、悲しさ、喜びなどが一瞬、蘇ってきました。特に気に入ったのは、絵本「ゆうやけがとけていく」の原画です。夏休み、楽しいことも悲しいことも、悔しいこともたくさんありました。それでも誰にでも平等に美しい夕焼けは美しく光を降り注いでくれます。ノスタルジーあふれる絵でした。この絵本は今年の日本絵本大賞を受賞したそうです。(12/15)

2024年12月18日

コメント(0)

-

浅井忠、あちこちに行く 千葉県立美術館

千葉県立美術館の浅井忠、あちこちに行く-むすばれる人、つながる時代—展に行ってきました。開館50周年記念ということで絵画以外の関連資料も多数ありとても力のこもった展覧会となっていました。 今まで、千葉県立美術館は浅井忠やバルビゾン派の絵をコレクションするちょっと暗い美術館だなぁという印象がありました。建物も広い空間が連なり、寒々しい感じがすることも影響しています。ところが、近年、この印象がずいぶんと変わってきました。大規模な企画展こそ開かれませんが、いろいろと面白い取り組みがはじまり、ワクワクする美術館になってきたように思います。 さて浅井忠という画家には、近代美術史上の重要人物だという認識はありますが、茶色っぽい農村風景を描く地味な画家だというイメージが頭にこびりついています。近代美術史の本で、黒田清輝らの白馬会の画家たちは「紫派/新派=明るい」に比べて、浅井忠らの明治美術会は「脂派/旧派=暗い」という知識がインプットされているからです。 だから今回の展覧会もそんな暗い風景画ばかり並んでいるのかと思っていましたが、実際に出かけてみるとそんな印象は見事にひっくり返されました。そしてすっかり浅井忠の人となりに惹かれました。 この展覧会は浅井忠の画業が編年順に紹介されていました。油絵・水彩画・デッサンだけでなく、工芸、水墨画、絵葉書や書簡、日記、など膨大な資料が展示されていました。 浅井忠は日本各地を旅行したり、日清戦争に従軍したり、フランスに留学したり、この展覧会のタイトルにあるようにあちこちに出かけて、多くの人と交流しました。そして何よりも素敵だったのは多くの人々に好かれていたということです。きっと人情味のある人だったのでしょう。フランス留学時にはフォンテブローの森にあるグレー村に出かけているのですが、その時の日記でグレーを愚劣と当て字で表現しているのには笑えました。また日清戦争従軍時のデッサンでは、多くの遺体まで描かれていたのはショッキングでした。パリから帰国後、京都に移住したのちは装飾デザインや日本画にも取り組み、その生涯では梅原龍三郎、安井曾太郎、石井柏亭などビッグネームの画家たちを育てました。 戯画や大津絵も描いています。絶筆はまさに大津絵でした。死去に際しての原敬、西園寺公望らの弔辞も展示されていました。学芸員の方の話によると、千葉の稲毛にアトリエを構えようと考えていたとのこと。51歳と若くして亡くならなければ、その後どんな芸術の展開が見られたのでしょうか。(12/16)美術館正面にある浅井忠像 満月がきれいでした

2024年12月17日

コメント(0)

-

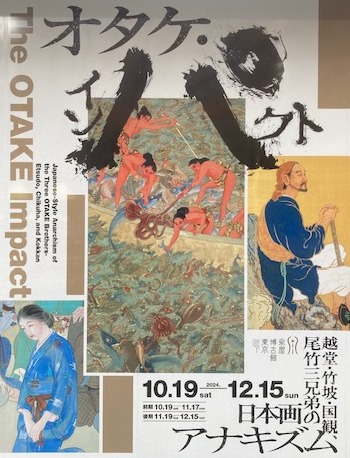

オタケ・インパクト 泉屋博古館東京

この画家もよく知らなかったのですが、チラシの裏にあった、戦前の日本画とは思えないシュールレアリスムのような絵に惹かれて出かけました。 実際、チラシに掲載されている絵は前期で終了、後期は別のシュールな絵になっていました。あれれ、どこかで見たことがあるなと思ったら、東京国立近代美術館で見たものばかり。そしてやっと尾竹竹坡という画家を思い出しました。東近美ではじめてこの絵を見た際に、戦前にこんな前衛的な日本画があったのかと衝撃を受けたことを思い出しました。解説を読むと未来派の影響を受けて描いた作品とのこと。なるほど躍動感がある作品ばかりで面白かったです。 この展覧会は竹坡だけでなく、兄の越堂と弟の国観の3兄弟の作品を揃えたもので、それぞれの描く歴史画や花鳥画など、見ごたえのある作品が多くありました。 会場の解説のキャプションを読んでいると、尾竹竹坡は岡倉天心とケンカして属していた団体を退会したり、衆議院議員選挙に立候補して落選したりとかなり破天荒な性格だったそうです。 この展覧会がきっかけとなって尾竹三兄弟の作品が再評価されるようになるのかもしれません。(12/13)

2024年12月14日

コメント(0)

-

ルイーズ・ブルジョア展 森美術館

六本木ヒルズの巨大なクモはもう20年も眺めているのですが、この展覧会が始まるまでルイーズ・ブルジョアの彫刻だとはまったく知りませんでした。それ以上に、ルイーズ・ブルジョアというアーティストのことも今回、はじめて知りました。 日曜美術館で予備知識を仕込んで出かけました。ジェンダーの問題など訴えている作品が多く、全体的にブルジョアを理解するのは難しかったです。はた目には裕福な家庭に生まれ、家族にも恵まれ幸せな生涯を送ったように思えるのですが、実は当人の思いは真逆であり、さまざまな苦しみ結果が、芸術の創作の源となったということなんでしょう。 見ていて痛々しくなったり、おどろおどろしいオブジェが多く、また出産とか授乳とか男性にはなかなか理解しがたいテーマの作品が数多くあり、あまり響かなかったのですが、中にはハッとするような作品もありました。何だか分からないごにょごにょした粘着感を覚えるようなオブジェは異界の生物を見るようで気持ち悪くもある半面、興味深くじっと眺めてしまいました。森ビルの窓から眺める東京の街を背景にした金色に輝くオブジェは美しかったです。ただキャプションを読むとかなり痛烈なことが書かれていましたが。 クモが母性の象徴であったことを知り、ヒルズの彫刻のママンというタイトルと、お腹に抱えたタマゴの意味が、やっと分かりました。広報のキャプションにもなっている「地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」という、おどろおどろしくもあり、そしてカッコいいセリフが、きれいにハンカチに刺繍されていたのは興味深かったです。ラストにあった「雲と洞窟」を見て、やっとホッとしました。ブルジョアの心も救済されたのかなと思いました。(12/13)

2024年12月14日

コメント(0)

-

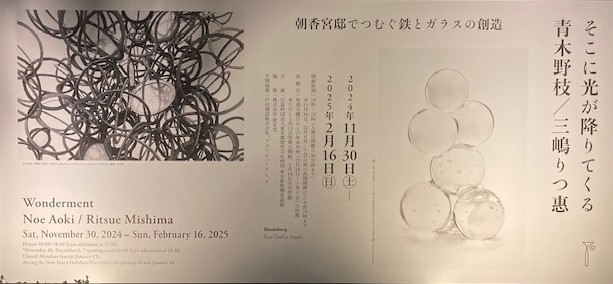

そこに光が降りてくる 東京都現代美術館

青木野枝=鉄、三嶋りつ惠=ガラスという二人の現代作家のコラボ。庭園美術館という空間にぴったりと嵌って素敵な空間を生み出していました。まず圧倒されたのは入ってすぐの大広間の三嶋の「光の海」。さまざまな形のガラスのオブジェが広間いっぱいに展示されており、まさにタイトル通りの空間。縄文式土器を思わせるような迫力ある作品もありました。その横の大客室と大食堂には青木の「ふりそそぐもの」。鉄の輪が組み合わされたオブジェも迫力がありました。特に大食堂の作品は、丸くカーブした部屋の中央に設置された巨大なオブジェでした。この部屋の雰囲気にぴったりで、なおかつ、とてつもないエネルギーを放っているように感じました。この二人の作家は今回初めて知ったのですが、この展覧会を見て、記憶に刻んでおこうと思いました。(12/8)庭園の紅葉も見ごろでした。

2024年12月13日

コメント(0)

-

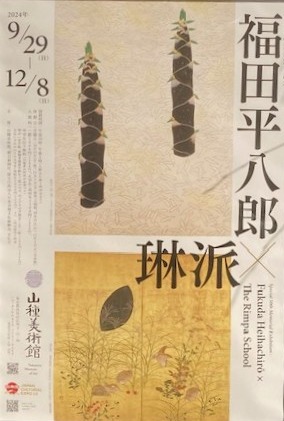

福田平八郎×琳派 山種美術館

この画家のまとまった展覧会を見るのは初めてでした。画風の変遷をたどる展示で、若いころの「牡丹」には度肝を抜かれました。目に映えるビビッドな色彩ではなく、薄靄の中から怪しく輝いているような牡丹の花。写実を徹底的に追求したこの絵の鬼気迫るような美しさに絡めとられそうな気がしました。 その後は琳派の影響を受けた、たらし込み、デザイン性のある落ち着いた画風に変わっていきます。安心し手見ることのできる優しい絵です。撮影可能だった「彩葉」は紅葉した柿の葉とススキが描かれています。それぞれの葉の色合いが全く異なり、色使いの面白さに見とれてしまいました。絶筆の「彩秋遊鷽」の平面的な画面構成はゴーギャンの絵を思い起こしました。赤・黄・緑の色面は、例えば大原美術館の「かぐわしき大地」の色使いに似ているように感じました。 後半は山種美術館所蔵の宗達、抱一、其一など琳派の作品と近現代の作家の作品。こちらも眼福でした。(12/8)

2024年12月12日

コメント(0)

-

内藤礼 生まれておいで 生きておいで 東博・エルメス

この秋、東京国立博物館と銀座メゾンエルメスフォーラムのふたつの会場で内藤礼の「生まれておいで 生きておいで」の展覧会を見ました。 内藤礼の作品でいつも思い浮かべるのは、小さな木の人形が建物の隅にひとりポツンと立っている姿です。何か「私は今この全世界を見つめているんよ」と主張しているように思えます。今回のこの二つの展覧会でも見られました。 今回の展覧会のテーマは生と死だということです。東博の第一会場は狭い空間でまだ生まれる前の世界。そして大階段奥の特別第5室の第二会場は実際の生の世界。ラウンジの第三会場は生と死の狭間の空間だと感じました。 エルメスフォーラムの方は狭い廊下が生まれる前の空間。そしてあかるい陽射しが差し込む場所が生の空間かなと思いました。 東博の展示は縄文時代の子供の足型の土器や動物の骨などが展示されていて、エルメスフォーラムの方はその代わりに現在の雑誌の1ページが丸められておかれているのがさもありなんと思いました。ただ内藤礼のこの世界観は、私には難解で苦手です。(10月~11月)

2024年12月04日

コメント(0)

-

11月の読書

11月の読書メーター読んだ本の数:9読んだページ数:2904ナイス数:143雪の鉄樹 (光文社文庫 と 22-2)の感想何故この本を読みたい本に登録しておいたのかすっかり忘れていた。とにかく前半部分でかかるストレスは半端ない。主人公に感じる理不尽さの謎がだんだん解けるあたりからどんどん物語が展開していって、クライマックス。いやぁ疲れました。読了日:11月03日 著者:遠田潤子怪談えほん こっちをみてる。 (怪談えほん 9)の感想伊藤潤二の絵は怖いね。世田谷文学館での展覧会の衝撃を思い出します。私も子どもの頃こういう時期がありました。読了日:11月04日 著者:となり そうしち語りだす奈良 118の物語の感想初読みの著者。今後、追いかけていきたい。読了日:11月09日 著者:西山 厚アクアマリンの神殿 (角川文庫)の感想海堂尊を読むのは昔チームバチスタが流行っていた頃以来なので十数年ぶり。前半のノリのいい学園ドラマは楽しかった。後半の主人公が重大選択の設定条件が今ひとつ理解できずに残念。起伏に富むエピソードがさわやかでもあり、胸に刺さったりする。読了日:11月10日 著者:海堂 尊四つの白昼夢の感想「屋根裏の散歩者」はホラーかと思ったら、ホームドラマ的な終わり方。「妻をめとらば才たけて」はいい意味で裏切られた素敵な話だった。「多肉」は怖い。狂っていく主人公のラストは如何に。「遺影」、こんなこともあるのかなという不思議な話。久しぶりの篠田節子、良い読書体験。読了日:11月12日 著者:篠田 節子梅雨物語の感想「皐月闇」は俳句の解釈を基にしたミステリー。居心地の悪い展開にどうなるのかと思いながら読み進める。ジトっとした味わいでなるほど梅雨物語かと理解した。「ぼくとう奇譚」は純粋なホラー。因果応報。こういう話は好み。「くさびら」には騙された。悲しくも美しい結末。読了日:11月14日 著者:貴志 祐介凶宅 (角川ホラー文庫)の感想これでもか、これでもかと異常な事態が連続するが、結局、何だったのか?ラストは確かに怖い。読了日:11月21日 著者:三津田 信三ゆび (ノン・ポシェット し 10-1)の感想人差し指だけが宙を飛んでボタンを押しまくるというとんでもない状況をうまくホラー仕立てにした。いったいどうまとめるのかと気になっていたら、ゲームの世界と現実が混在化していたという筋書き。なるほど、インターネットがまだ普及していなかった頃の話だ。読了日:11月26日 著者:柴田 よしき暗い越流 (光文社文庫 わ 10-13)の感想葉村晶シリーズはやはりお約束通りの展開で安定的な面白さ。その他の短編は特に「狂酔」がよかった。主人公の自暴自棄な行動の背後にある真実。驚愕のラスト1行!読了日:11月30日 著者:若竹七海読書メーター

2024年12月04日

コメント(0)

-

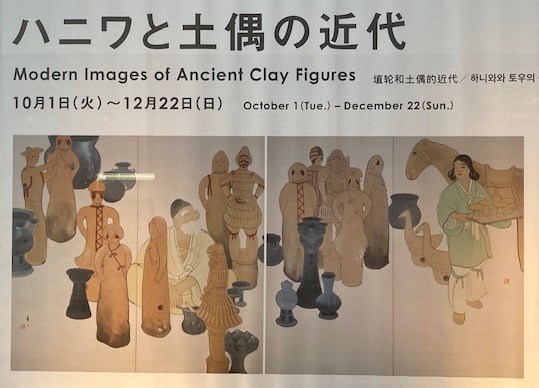

ハニワと土偶の近代 東京国立近代美術館

最近はハニワブームなのでしょうか。東博のはにわ展に続いて東近美にも出かけました。 こちらは、ハニワや土偶そのものの展示ではなく、それらが近代以降、どう評価されていたのか、アート作品を通して探っていこうという企画。これはとても興味深い展覧会でした。 明治天皇陵を作るにあたって、ハニワが再び人々の脚光を浴び、それがのちの戦争の戦意高揚の象徴となる過程がよく分かります。神話とセットで捉えられ、国威発揚の道具となっていくのです。 河鍋暁斎の「野見宿禰図」。野見宿禰は相撲を初めて取った人物で、相撲の神様だとばかり思っていたのですが。ハニワを初めて作った人でもあったことを知り、驚きました。 第2次大戦後は、ハニワに対する価値観も変わり、土偶やハニワの美しさが注目を浴びるようになります。岡本太郎やイサムノグチのオブジェなどが脚光を浴びます。 そして土偶やハニワは子ども番組のキャラクターとなったり、漫画に登場したり、より人々に身近な存在として捉えられるようになりました。 自分はハニワというとまず幼少のころに見た大魔神の映画を思い浮かべます。この展示をはもう懐かしさでいっぱいでした。ハニワや土偶は様々な価値観の変遷があり、我々日本人のDNAに刷り込まれているのだなぁと実感した展覧会でした。(11/28)

2024年12月04日

コメント(0)

-

はにわ 東京国立博物館

考古の遺物というと、今まではどちらかというと埴輪より土偶のほうに興味がありました。例えば遮光器土偶のようにミステリアスな造形のものにときめいていました。 埴輪はどちらかというと素朴な土人形かなというくらいの感覚でいたのですが、このはにわ展を見て、古代人の思いを深く感じることができました。 目玉の「挂甲の武人」が勢ぞろいしたコーナーはなかなか迫力がある展示でした。彩色復元をした像は意外とシンプルな色調だったので意外に感じました。 動物を表現した多くのはにわ。空洞の目に愛らしさを感じますが、実はこれらの動物にはもっと深いドラマがあったのだということがわかりました。振り返った鹿の目の先には狩人がいたというようなものです。 日本全国の豪族が力を誇っていた時代。関東地方で魅力的なはにわが多数発掘されています。そういえば地元の郷土資料館にもはにわの展示があったことを思い出しました。地元の古代にも思いを馳せてみようと考えました。(11/8)

2024年12月02日

コメント(0)

-

ミュシャ 二つの世界 府中市美術館

何年か前にミュシャのスラブ叙事詩の油絵の大作を国立新美術館で見たとき、あの華やかなポスターとの違いに驚いた記憶があります。パリやアメリカでの名声を捨て、故郷チェコに帰り、スラブ民族の歴史を描いたという姿に感銘しました。 今回はミュシャの版画と油彩画の接点を探っていこうというテーマの展覧会でした。といっても、油彩画に比べどうしてもポスターの展示数が多く、はじめてスラブ叙事詩を見た時ほどの衝撃は覚えませんでした。 それでもミュシャのポスターの女性はいつも美しく微笑んでいます。大女優サラ・ベルナールがミュシャを見出したのは50歳ごろの話。ミュシャが描く姿にはその容貌にいささかの衰えも感じさせれられません。そして威厳まで感じさせられました。(11/13)

2024年12月01日

コメント(0)

-

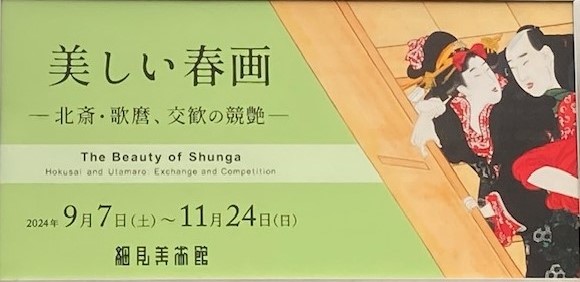

美しい春画 -北斎・歌麿、交歓の競艶- 細見美術館

春画の展覧会は、以前、永青文庫で見たことがありますが、今回のこの展覧会にも度肝を抜かれました。歌麿のそれこそ、大画面モニターのような大きさの「夏夜のたのしみ」という大作もあり、当時の人々の誰がどのようにこれらの絵を鑑賞していたのかと思いを巡らしました。 鳥文斎英之の肉筆画、四季花鳥図ではなく「四季競艶図」なんて周辺の風景は美しく、主人公の男女もまったくイヤらしい感じはしません。まさに自然の営みの一つという感覚。 逆に北斎の「肉筆波千鳥」なんかは、これでもかというくらいの執念を感じる作品。どんな題材でも本質を追求するんだという気迫を感じました。 面白かったのは鈴木春信の「風流艶色真似ゑもん」、小人になった主人公が男女の営みを覗き見するという題材。彼のつぶやくセリフには笑えました。 春画は文化のひとつだなぁと実感した展覧会でした。 (11/1)

2024年11月18日

コメント(0)

-

塩田千春 つながる私 大阪中之島美術館

塩田千春というアーティストをはじめて知ったのは、5年前の森美術館での「魂がふるえる」でした。赤い糸に絡めとられたような船。そして、黒い糸に覆いつくされた焼けたグランドピアノと多くの椅子。あの時の言葉にならない衝撃は今でも忘れられません。 本来、人が着るべきなのに無数の黒い糸に覆われて触ることもできないドレス。拒絶されている絶望感に打ちひしがれた後の展示では、東京の街を借景にした多くの人形や、赤い糸につるされたスーツケースで、明るい希望を感じることもできました。 その後、いくつかの小作品を見てきていますが、今回の大阪展は東京に巡回しないそうなので、覚悟を決めて出かけました。 今回も美術館のエスカレーターを上がっていくと見えてきたのは無数の赤い糸に覆われた真っ赤なドレス。期待感は大いに高まります。目がチカチカしてきました。会場に入ると打って変わって、黒い背景に白糸が張り巡らされた大規模なインスタレーション。一方には巨大なプールがあり、そこに滴り落ちる水滴の音が響きます。ここは生命も何も存在しない無の空間。白と黒の太極図を思い浮かべました。朝、一番の展示だったので人もいなくて、この空間を独り占めできたのは嬉しかったです。 過去の作品を紹介したビデオのコーナーがあり、また巨大なインスタレーションがありました。くるくる回る巨大な白いドレスも面白かったです。 圧巻は、チラシにもなっている「つながる輪」。無数の赤い糸の合間の白い紙には、「あなたは何とつながっていますか?」という問いに、公募によって集められたメッセージや絵が描かれていました。ひょいと覗いた紙には、死を迎える伴侶への感謝の気持ちが書かれていて、読んでいて思わず涙が零れ落ちそうになりました。白い紙は千羽鶴のように赤い空の中を渦を巻いて飛んでいました。 大規模なインスタレーションは6点と少なかったのですが、それぞれのビデオ作品も、最初から最後まですべて見て、濃密な時間を過ごしました。(11/1)

2024年11月18日

コメント(0)

-

第76回正倉院展 奈良国立博物館

昔から一度行ってみたいと思っていた奈良での正倉院展に念願かない、今年ようやく出かけることができました。コロナ以降、チケットも日時指定制となり、長時間、長い列に並ぶ必要もなくなったとの話を聞いたからです。実際、入場開始時間直後はかなりの人が並んでいましたが、15分ぐらい過ぎると列は解消されていました。館内の混雑も、そこそこでしたが、人の頭に隠れてまったく見ることができないというほどではありませんでした。 正倉院の宝物は最低でも一度公開されると、10年間は展示されないとのこと。今回、コロナ前に東博で開催された正倉院の世界展で見て気に入った紅牙撥鏤尺(こうげばちるのしゃく)」、赤い象牙の物差しに再び出会えたのは、嬉しかったです。30センチほどの赤い物差しに動植物や建物が細かく描かれ、その細かい技法に感動しました。 「緑地彩絵箱」は花の文様が描かれた緑色の箱。丸く装飾的に描かれた草花の姿には言葉もなくうっとりと見つめるばかりでした。側面などウミガメの甲羅が使われているように見えるのですが、実際にはだまし絵のように描かれているものです。1300年前の道具がそこにあるだけでものすごいことなのに、それがまだ当時の色彩を保ったまま美しく残っていることが信じられません。 四色のガラスの魚形はそのままアクセサリーとして持って帰りたくなります。緑、黄緑、青、黄色とそれぞれが美しい発色を保ったままです。当時の役人が腰につるして楽しんでいたとのこと。古代人もおしゃれです。(10/31)

2024年11月18日

コメント(0)

-

英一蝶 サントリー美術館

徳川綱吉の治世、幕府の怒りを買って三宅島に流罪になるも、およそ10年後、奇跡的に江戸へ戻ることになる波乱に満ちた生涯を送った絵師である。一蝶の絵に描かれた人々は皆、欲動感があり溌溂としており、眺めているこちらも絵の中の人々と同じように、歌い笑い語り合っているように感じるのだ。私が出かけたのは前期で、残念ながら重要文化財「布晒舞図」は展示されていなかったのだが、東博とメトロポリタン美術館所蔵の「雨宿り図屏風」が同時に展示されており、見比べることができて嬉しかった。武家屋敷の門前で夏のにわか雨を避けるさまざまな人々。子供がが柱にぶらさがって遊んでいるが、東博版とMET版ではポーズが少し異なっている。雨宿りする人々も全て一緒ではない。でもいろんな職業、身分の人たちが出会う一瞬の時。なんとも楽しい絵だろう。(10/10)

2024年11月12日

コメント(0)

-

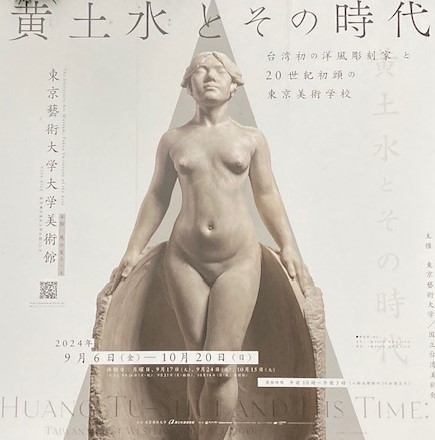

黄土水とその時代 東京芸術大学大学美術館

黄土水という名前は初めて聞いたのだが、ポスターとなっている女性像の彫刻が気になって出かけてみた。黄土水とは台湾出身の東京美術学校の留学生で1920年頃活躍した彫刻家。高村光雲の指導を受けたそう。会場の奥にこの女性ヌードの彫刻が鎮座している。「甘露水」という大理石の彫刻。台湾で国宝指定されているそうだ。台座は貝殻をモチーフにしているということで、この女性はヴィーナスを表現しているということが分かる。顔つきは東洋人そのままだが、その張りのある肉体は生命のオーラを発しているようでまぶしく、そして美しい。黄土水以外の彫刻も、高村光雲をはじめ平櫛田中や高村光太郎、荻原守衛などの作品も多数。けっこう、見応えあり。油絵でも1920年前後の近代絵画が展示されており、中でも和田英作の「野遊び」を見ることができて嬉しかった。藤の花を背景に奈良時代の夫人が笛を持ってたたずむ。着物の美しさにうっとり。(10/5)

2024年11月11日

コメント(0)

-

モネ 睡蓮のとき 国立西洋美術館

今年は印象派展が開かれてちょうど150周年の年にあたる。日本人は印象派が好きだというのが定説だが、ご多分に漏れず自分も印象派、そしてモネが大好き。高校1年の時、生まれて初めて出かけた美術館が当時のブリヂストン美術館。そこでモネの「黄昏のベニス」の美くさに圧倒されたからだ。それ以来、モネの絵は何枚見たことだろう。モネの展覧会には何度出かけたことだろう。昨年の今頃は上野の森美術館でモネ展を見ていたと思う。(しかし入館料3.000円は高かった)そして、今回の西美でのモネ展はマルモッタン美術館からの多くの睡蓮を中心に構成されている。ほとんどがジヴェルニーのモネの庭を描いたもの。晩年の絵は色彩の乱舞。ラストの「バラの庭から見た家」は圧巻。もうやけっぱちになってキャンパスに絵の具をたたきつけているよう。老いて目もよく見えない。だからこそ、気力を振り絞って創作する画家の気迫を感じる。年が明けたら、もう一度、西美に出かけようと思う。まったくの余談だが、DIC川村記念美術館の「睡蓮」は私のお気に入りのひとつ。閉館したらどこに行ってしまうのかとても心配。(10/11)

2024年11月07日

コメント(0)

-

田中一村展 東京都美術館

今回の田中一村展はものすごいボリュームだった。幼少期から晩年まで300点余りの作品を年代に沿って展示している。7歳の頃の絵を見ても、もう天才だったことが分かる。父の英才教育を受けていたのか。一村の描く南画もステキだったが、やがて濃密な写生画へと移行していく。もし一村が、東京美術学校を2か月で退学しなかったら、もし日展や院展に入選していたら、どんな画家になって、どんな作品を描いていたのだろう。でもこの奇跡のような奄美の光景は見られなかったかもしれない。「アダンの海辺」の濃密な砂浜と波の描写には見るたびに度肝を抜かれる。閻魔大王への土産と本人は語ったが、まさに命を削って描いた作品だと思う。(9/28)

2024年11月07日

コメント(0)

-

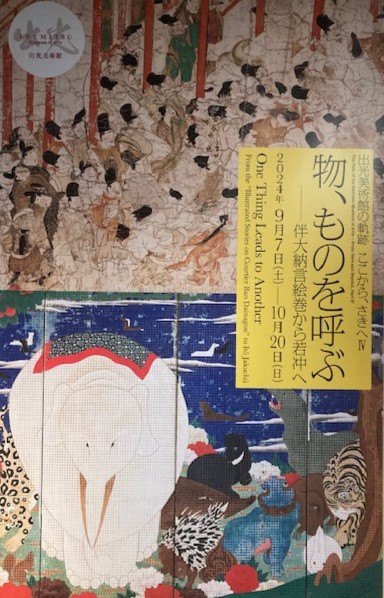

物、ものを呼ぶ 出光美術館

出光美術館も、この展覧会と次回の展覧会を最後に建て替えによる休館となるとのこと。この展覧会で出光美術館らしい江戸絵画を見られるのもしばらくお預け。ここで旧プライスコレクションの若冲の「鳥獣花木図屏風」は絶対に見ておかなかければと出かけてきた。やはりこの屏風の持つオーラは抜群のものがある。升目描きによって、それぞれの動物たちはちょっととぼけた味わいに感じられるのだが、それぞれが生き生きと描かれていて、楽しいこと半端ない。ありがとう若冲さんといつも言いたくなる。酒井抱一の「十二か月花鳥図」を並べて展示してあるのも見応えがあった。展示解説を眺めながら、なるほど同じ草花を描いていても、こんな違いがあるのかと、こちらも楽しめた。文人画のコーナーでは、大好きな浦上玉堂に出会えて嬉しい。国宝伴大納言絵巻をはじめ、重要文化財、重要美術品のオンパレード。英一蝶の「四季日待図巻」でいい気分になって、皇居の眺めて、美術館を後にした。(9/27)

2024年11月07日

コメント(0)

-

建物公開2024 あかり、ともるとき 東京都庭園美術館

毎年恒例の建物公開。今年は「照明」に焦点を当て、アールデコのデザインの照明器具を楽しめる。改めてこの美術館の照明を眺めているだけでも、どんどんと時間が過ぎてしまう。この美術館の人気はラジエターカバーと照明だそうだが、自分もずっと昔からそう思っていた。とにかくお気に入りは2階姫宮寝室前廊下のチェーンペンダント照明だ。制作したのはルネ・ラリックではなくこの建物の設計、管理をした宮内省内匠寮とのこと。しかし、何ともかわいい照明を作ったものだ。どこかにステンドグラスの窓も作ってほしかったなぁ。今回は、3階のウィンターガーデン(温室)に特別に見学できる。市松模様と赤い椅子が調和している。椅子とテーブルはマルセル・ブロイヤー。無料で配られるカタログになっている写真集の小冊子がかわいくてステキ。(10/10)

2024年11月05日

コメント(0)

-

空の発見 渋谷区立松濤美術館

実は空が絵画に描かれたのは、江戸時代になってからで、それ以前は空はまさに「くう」として、表現されていなかった。画家はいかにして空を発見して描くようになったのかというテーマで構成された展覧会。お気に入りの作家の作品も多く、とても楽しい企画だった。次の6つの章立てで江戸時代か現代までの日本の作家と19世紀頃のジョン・コンスタブルの絵を中心とした西洋画を紹介している。1日本美術に空はあったのか?-空の輸入2開いた窓から空を見る-西洋美術における空の表現3近代日本にはさまざまな空が広がる4宇宙への意識、夜空を見上げる5カタストロフィーと空の発見6私たちはこの空間に何を見るのか?1章のコーナーを見ると、なるほど空を積極的に描こうとしたのは西洋画の影響を受けた江戸時代の司馬江漢や北斎らの浮世絵師だったことがよく分かった。明治以降の絵画では洋画にしろ日本画にしろ、積極的に空を描くのも当たり前になっていく。そして写実での空でなく、表現主義やシュールレアリスムの空に変わっていく。萬鉄五郎の「空のある自画像」の雲なんて、まるで、エクトプラズムのようだ。関東大震災ののちの空の光景、戦中大空の中で敵機を撃墜する光景、敗戦後の空。そしてチラシにもなっている抑留生活の中でみた香月康男の「青の太陽」。いずれの空も美しいのだ。ホンマタカシの幕張ベイタウンの写真、Chim↑Bomの空を埋めつくすカラスの映像など、現代作家の作品にも心を打たれた。(9/25)

2024年11月05日

コメント(0)

-

小川晴暘と飛鳥園100年の旅 半蔵門ミュージアム

奈良の飛鳥園の小川晴暘と小川光三親子の仏像写真展。仏像は生でその姿を眺めるのもいいが、写真で見ると、実際には見えないものが見えてくるようですばらしい。とにかく、晴暘のモノクロにしろ、光三のカラーにしろ、背景の黒がまさに「漆黒」でそこから浮かび上がってくる仏の姿が素晴らしいのだ。お気に入りは東大寺戒壇院の四天王のうちの広目天。我が家には入江泰吉の憂いに満ちた表情の写真が飾ってあるのだが、小川晴暘の写真は力士のように力強い。本物の仏像でもないのに、それぞれの写真の前で思わず合掌してしまった。入場無料というのも嬉しかった。(9/27)

2024年11月05日

コメント(0)

-

水平線を捲る 千葉市美術館

Nerhol(ネルホル)という二人組のアーティストの展覧会。千葉市美の一階のさや堂ホールの床が和紙で覆われている。どんなアーティストなんだと展示室に向かった。200枚ほどの写真を多層的に張り合わせ、その表面を削って凸凹をつけた作品の数々。2次元の写真が3次元のレリーフのように表現されている。じっと眺めていると、写真の歪みから自分の立ち位置が分からなくなり、めまいを覚えた。まるでホラー小説の挿絵を見ているようだった。千葉市の大賀蓮を題材にした作品。時間軸が揺らいでいて、満開の蓮の花も、あくまでも見せかけの姿で、実はそこにはもう存在していないのではないかと感じた。不思議な体験だった。(9/14)

2024年11月05日

コメント(0)

-

10月の読書

10月の読書メーター読んだ本の数:8読んだページ数:2699ナイス数:165夢違 (角川文庫)の感想夢の中で素晴らしいインスピレーションを得るのですが、目覚めるとそれが何だか具体的に覚えていないことがよくあります。こんな夢札があればいいなぁとつくづく思いました。ただ悪夢は引きたくありませんね。読了日:10月07日 著者:恩田 陸お梅は呪いたい(祥伝社文庫ふ12-2) (祥伝社文庫 ふ 12-2)の感想笑いのツボをしっかりと掴んでいるなとおもったら、作者は元お笑い芸人。それぞれの話がきれいに繋がっていていくところにも感心した。一気読み。読了日:10月08日 著者:藤崎 翔目の見えない人は世界をどう見ているのか (光文社新書)の感想障害のある人にはサポートしてあげなければならないという考えそのものが上から目線なんだということに気づかされた。読了日:10月09日 著者:伊藤亜紗逆転美人 (双葉文庫 ふ 31-03)の感想前半はまどろっこしく、何度と投げ出そうかと思いましたが、大どんでん返しを期待して何とか読み進めました。なんとこんなトリックだったとは思いつきませんでした。読了日:10月13日 著者:藤崎 翔ホワイトラビット (新潮文庫)の感想たまに読む伊坂幸太郎、コンゲームのような面白さ。ただ時系列があちこち動いて、登場人物の混乱が起こってしまった。読了日:10月19日 著者:伊坂 幸太郎ふしぎな話 小池真理子怪奇譚傑作選 (角川ホラー文庫)の感想たまにこういうしっとりと美しいホラーを読みたくなります。律子が成長してい言う家庭がステキでした。読了日:10月22日 著者:小池 真理子V.T.R. (講談社文庫 つ 28-15)の感想辻村深月制覇の一環で読んだが、内容が今一つ分からなかった。凝った体裁にファンは喜ぶのだろうけど。読了日:10月23日 著者:辻村 深月妖の掟 (文春文庫 ほ 15-10)の感想ラスボスとの対決もあっさりと終ってしまい盛り上がりに欠くこと甚だしい。うまく読ませるのだが、こんなものかと思いながら読了。前後の本を読めばまた面白さは変わるのかもしれない。読了日:10月30日 著者:誉田 哲也読書メーター

2024年11月04日

コメント(0)

-

9月の読書

9月の読書メーター読んだ本の数:20読んだページ数:2782ナイス数:264東京23話 (ポプラ文庫 や 3-1)の感想擬人化された東京23区を一人称で語らせるという短編小説。うまい具合にハマっていると感じます。でもこの区ではこれを取り上げてほしかったなぁと思うこともありました。それでもとにかく情報が多すぎる東京を簡潔にまとめてくれて、楽しめました。読了日:09月04日 著者:山内 マリコ怪談えほん (1) 悪い本の感想世の中は善ばかりでなく、悪もあるんだよ。君の心にもねと宮部みゆきは語りかける。ぬいぐるみは怖い!読了日:09月04日 著者:宮部 みゆき怪談えほん (2) マイマイとナイナイの感想馬に蹴られて右目失明、痛すぎる!義眼の代わりにくるみを入れる、これも痛すぎる!宇野亜喜良の絵は魅惑的。怪談というよりファンタジー。読了日:09月04日 著者:皆川 博子怪談えほん (4) ゆうれいのまち (怪談えほん4)の感想この画家は初めて知った。かなり抽象画っぽい絵だけれど、不穏さが渦巻いている。秋の夕暮れ、円になって踊っている場面の背景の赤が美しく胸に沁みた。読了日:09月04日 著者:恒川 光太郎怪談えほん (5) ちょうつがい きいきいの感想これは怖い。モノがきしんで音が出るところには必ずお化けがいる。この画家の絵は怖い。本文では登場しないお化けもたくさんいる。常に登場する緑の服の少女は誰?読了日:09月04日 著者:加門 七海怪談えほん (6) かがみのなかの感想鏡に映る姿・・・あれ!よく見ると変だぞ!気がついてからはとても恐ろしい。そしてついに・・・ああ怖!読了日:09月08日 著者:恩田 陸怪談えほん (12) おろしてください (怪談えほん 12)の感想子どもの頃見たウルトラQにこんな話があったかな?とにかく絵が怖い。夢に出そう!読了日:09月08日 著者:有栖川 有栖怪談えほん (8) くうきにんげんの感想これは絵が素晴らしい。かわいいうさぎの少女が主人公。最初から狙われていたのですね。読了日:09月08日 著者:綾辻 行人怪談えほん (7) おんなのしろいあし (怪談えほん7)の感想ぺたぺたぺたと暗闇の中に浮き上がって迫ってくる白い足。このページがいちばんぞわっときた。読了日:09月08日 著者:岩井志麻子薔薇のなかの蛇 (講談社文庫 お 83-10)の感想ホラーではなく、理にかなった結末。理瀬シリーズの背景も分かってきたので、面白さが倍増。新たな登場人物も出てきて、今後の展開が楽しみ。読了日:09月08日 著者:恩田 陸怪談えほん (10) はこ (怪談えほん10)の感想基本的に私たちは箱の中で生活している。そんな箱が意志を持ったら・・・明確な物語ではないので、読み解くのが難しい。何か児童虐待を思わせる話でも合った。読了日:09月10日 著者:小野不由美怪談えほん (11) まどのそと (怪談えほん 11)の感想多分、富士山の噴火によって犠牲になった少年の魂の見る夢なんだろうと自分なりに納得しました。読了日:09月10日 著者:佐野 史郎怪談えほん おめん (怪談えほん 14)の感想絵がとても美しく、話も分かりやすい。どんどんぼろぞうむ。でんでればらぞうむ。という呪文がいい味わい。衝撃のラスト。読了日:09月10日 著者:夢枕 獏悪いうさぎ (文春文庫 わ 10-2)の感想ボロボロになりながらも、犯罪に立ち向かう(巻き込まれる)女探偵葉村晶のハードボイルド感がとても心地よい。読み応えのある長編だった。読了日:09月12日 著者:若竹 七海怪談えほん (13) いただきます。ごちそうさま。 (怪談えほん 13)の感想好き嫌いのない良い子だと思ったら・・・そして、両親も・・・と見事にひっくり返される。あさのあつこってこんな怖い話を作るのか。。。絵も秀逸。読了日:09月15日 著者:あさの あつこ怪談えほん (3) いるの いないの (怪談えほん3)の感想町田尚子の絵が最高に盛り上げる。ラストの男の顔は夢に出そう。古い家って本当に何かいそうです。読了日:09月15日 著者:京極 夏彦雪月花黙示録 (角川文庫)の感想近未来の日本、ストイックな世界と享楽的な世界の対立。会話中心のスピード感のある文章で楽しめた。ラストの落ち、こう来たか!と唸った。読了日:09月18日 著者:恩田 陸六月のぶりぶりぎっちょうの感想「六月のぶりぶりぎっちょう」を読んでいると、本能寺ホテルの綾瀬はるかの映像がフラッシュバックしました。「三月の局騒ぎ」の軽めのファンタジーが刺さりました。読了日:09月22日 著者:万城目 学人間標本の感想本文を読みながら口絵を眺めると、おぞましさに身体が震えてしまった。後半は何度もひっくり返される怒涛の展開。疲労感が残りました。衝撃的な一冊でした。読了日:09月27日 著者:湊 かなえエンド・ゲーム 常野物語 (集英社文庫)の感想スリリングな異次元での体験。映画を見ているように情景が想像できました。ものすごい文章力に脱帽。常野物語、続きが読みたいです。読了日:09月30日 著者:恩田 陸読書メーター

2024年10月05日

コメント(0)

-

空間と作品 アーティゾン美術館

これもステキな展覧会でした。美術館にある作品はもともとこんな感じで個人の部屋などで飾られていたのだろうと、部屋の一部ごと再現して見せてくれます。畳の上に上がって、応挙の描いた襖絵を間近に眺める貴重な体験ができました。ピカソの「腕を組んですわるサルタンバンク」はホロヴィッツの家の居間に飾られていたそう。今、この絵の前に置かれたソファに座って、この大音楽家が経験したものと同じ体験ができます。とくに良かったのは、佐伯祐三の「テラスの広告」が飾られているこの空間。こんな環境を自分のものにできたらさぞかし素晴らしいだろうなと思いながら眺めていました。残念ながらこの椅子には座ることはできませんでした。(8/27)

2024年09月09日

コメント(0)

-

ジャン=ミシェル・フォロン展 東京ステーションギャラリー

この人は20世紀後半のベルギーを代表するアーチストということですが、まったく知りませんでした。今回初めて見て、こんなにステキな絵と出会えて、大感激でした。とにかく、絵が優しいのです。ほんのりとしたパステルカラー調の色彩で、心地よいのです。それが現代社会の様々な矛盾や問題を指摘していても、声高に主張していません。展覧会を巡っていると、主題として現れる帽子コートを羽織ったリトル・ハット・マンに連れられて、都会だったり、山の中だったり、夢の世界をあちこち旅しているように感じられます。時々展示されている彫刻も楽しいです。まさに「空想両行案内人」というテーマがぴったりの展蘭会でした。チラシも何種類も出ていて、額に入れて部屋に飾りました。(8/27)

2024年09月09日

コメント(0)

-

8月の読書

8月の読書メーター読んだ本の数:11読んだページ数:3605ナイス数:211悪逆の感想連続殺人事件の犯人が最後まで逃げ切れるか、それとも追う刑事チームが逮捕できるのか、ラストまでハラハラ。世の中、腐った人がとても多いことを実感。読了日:08月05日 著者:黒川 博行EPITAPH東京 (朝日文庫)の感想東日本大震災、ゴジラ上陸、吸血鬼・・・など取り留めないトピックを結び付け、東京を語る。なじみ深い土地が出てきてうれしい。読了日:08月10日 著者:恩田 陸MAZE 新装版 (双葉文庫)の感想前半まではとても怖かった。どうして人が消えてしまうのか。この建物はいったい何なのか。ラストの種明かしの中にも感じさせられる幻想も心地よかった。読了日:08月14日 著者:恩田 陸spring (単行本 --)の感想spring。この単語が持つそれぞれの意味からなる4章で主人公の萬春を描き出す。例えば、主人公がドイツに旅立つ空港のシーンなどベタに感動的なところもよかったが、ラスト、「春の祭典」を踊る際の圧巻の描写。これは凄まじかった。バレエはほとんど見たことがないのだけれども、バレエファンのつもりで読了。パラパラマンガ楽しい。読了日:08月18日 著者:恩田 陸乱歩えほん 押絵と旅する男の感想とにかく乱歩の話とめちゃくちゃマッチする藤田新策の絵。どこかで個展やらないかなぁ。読了日:08月18日 著者:藤田 新策江戸東京の聖地を歩く (ちくま新書1244)の感想平将門は神田明神の祭神を110年間も外されていたこと。1984年に110年ぶりに復帰したこと。知らなかった。子供の頃、祖母にあのお稲荷さんは祟るよと脅されていたことを思い出した。読了日:08月20日 著者:岡本 亮輔夜明けの花園の感想「水晶の夜、翡翠の朝」は既読だったがどんでん返しの断トツの面白さ。ただこのシリーズ、系統だって読んでいないので背景が分からないのが残念。読了日:08月21日 著者:恩田 陸大相撲の不思議3 (潮新書)の感想朝乃山がやっと幕内に戻ってきて、過去の原稿も出版できたのかなと思ったら、またまた朝乃山はケガでしばらく出られない。貴景勝も大関陥落。ちょんまげ力士の優勝が続いたり、満身創痍の横綱はこの後も優勝を続けることができるのか?内館さんのお話をもっと聞きたい。恐山で双葉山の霊と対話した話は可笑しかった。相撲協会も今や女性ファンのおかげで成り立っているのだから、いろいろ考えてほしい。読了日:08月24日 著者:内館 牧子黄昏の百合の骨 (講談社文庫 お 83-5)の感想この理瀬シリーズがあるというのも最近知ったばかり。三月も麦もずっと昔に読んでいるが、忘却の彼方。それでもこの本は単体で読んでも面白かった。ラストのどんでん返しにびっくり。読了日:08月26日 著者:恩田 陸プリズン・トリック (講談社文庫 え 32-1)の感想怒涛の一気読み。登場人物が多く、混乱したが無事一件落着。と思ったらラストで驚愕の大どんでん返し。これってサイコパスの話だったのか。真犯人はどうなってしまったのだろう?読了日:08月28日 著者:遠藤 武文ホーンテッド・キャンパス (角川ホラー文庫)の感想櫛木理宇のデビュー作ということで読んでみた。ホラーとしても学園小説としてもあっさりしすぎ。この作家はおどろおどろしい方が好み。読了日:08月31日 著者:櫛木 理宇読書メーター

2024年09月07日

コメント(0)

-

田名網敬一 記憶の冒険 国立新美術館

この展覧会が始まったばかりの8月9日に88歳で亡くなられた田名網敬一の60年以上にわたる活動の回顧展。私はこの作家については、ケバケバ!ハデハデ!な画家という印象くらいしかなく、実際に出かけてみてその凄まじいパワーに圧倒されました。入口を入ると「俗と聖の境界にある橋」とうプロローグのコーナー。暗闇の中に異様な怪物が投影される橋のオブジェと原色ギラギラの屏風があります。カラフルに色が変わる橋。まさに異界への入口というイメージで、ドキドキ感が高まりました。おどろおどろしい作品ばかりではなく、初期のシルクスクリーンのポスターなど懐かしく感じました。特に今回あの日本版プレイボーイ創刊号のデザインを手掛けていたということを知って感激しました。この雑誌の発売を心待ちにして、実際に手に取った時の感動を思い出しました。アニメーションは見たことがありませんでしたが、平山みきの「真夏の出来事」の歌の映像はあの時代の雰囲気感満載で懐かしさで心が弾みました。こちらのオブジェは立体曼荼羅のように並んでいます。アルチンポルド、キリコ、ルソー、ダリ、ピカソ、若冲などの絵があちこちに取り入れられているので、それを見つけたりするのも楽しかったです。つい先ごろまで精力的に製作していた田名網敬一の冥福を祈りつつ、自分も最期の時まで生き生きと過ごせればいいなと思い会場を後にしました。(8/22)

2024年08月26日

コメント(0)

-

ART IS ALIVE 開発好明展 東京都現代美術館

「ひとり民主主義にようこそ」というサブタイトルの展覧会。この作者の手法は一人で行うゲリラ的な観客とののコミュニケーションによる作品作りであるらしいです。実は、もう十年以上も昔、越後妻有の大地の芸術祭でこの作家と出会ったことがあります。山の中の会場を歩いていたら突然地面の中から顔を出してきて、びっくりしました。穴の中にずっと潜っているなんて何とまぁ忍耐強い方だなぁと思いました。それ以来、あちこちの芸術祭で何度か作品を見かけています。お客さんが参加できるワークショップ的な展示があったり、社会問題を提議する作品もあります。いろいろな現代作家からインスピレーションを受けた作品やオマージュの作品がたくさんありました。ビュラン、モンドリアン、ポロックへの巨大オマージュシリーズシリーズはなるほど大きく分かりやすい。男子用便器を横に倒して、桃のジュースが流れ出る蛇口をくっつけた作品はマルセル・デュシャンの泉へのオマージュとのこと。このジュースだけは飲みたくないって感じました。イヴ・クライン・スペシャルにはびっくり。そして大笑い。おいおい、そこまでやるのかと呆れたのですが、実は自分もこういうことをやってみたいと思ったことはあります。この方、真面目なのかふざけているのかちょっと分からないところも多いのですが、参加型イベントもあり、楽しめました。(8/17)

2024年08月21日

コメント(0)

-

日本現代美術私観 東京都現代美術館

精神科医の高橋龍太郎さんのコレクション展。草間彌生。村上隆、奈良美智、会田誠、山口晃…から今活躍している作家(ほとんど知らない作家)まで戦後の歴史を追うように展示しています。もう何度も見たことのある作品も多かったのですが、好きな作家さんの展示に出会えると嬉しくなってしまいます。塩田千春の黒い糸に絡め取られた純白のウェディングドレスには「恐怖」を感じました。特に地下の「崩壊と再生」の展示会場は何とも言えない空間でした。青木美歌のガラス工芸や鴻池朋子の巨大な皮革の緞帳、小谷元彦の彫刻。311への鎮魂の展示空間ですが、その美しいこと。心に響きました。<津波にのまれた車から生まれる新しい命のようでした>その展示数と迫力に最後の方は疲れましたが、ハッとするような作品に出会え、楽しく充実した体験をしました。(8/17)

2024年08月19日

コメント(0)

-

YUMEJI展 東京都庭園美術館

たまに本郷の弥生美術館に行った折、併設の竹久夢二美術館も覗くので、夢二の絵に出合う機会は割と多く、この展覧会はパスしてもいいかなと思ったのですが、目黒に来る用事もあったので見ることにしました。ところが、何と!夢二の絵にこの庭園美術館の佇まいが驚くくらいぴったりと合うのです。ちょうど朝香宮邸が建てられた当時は夢二の絶頂期だったので、実際に夢二の絵も掛けられていたのかもしれません。個人的には夢二の絵はなよなよっとした女性ばかりが目についてあまり好きではないのですが、この大食堂の展示にはぞくぞくっとしました。ちょうど浴衣姿の二人連れの女性も絵を眺めていて、思わずタイムスリップしたような気分になりました。夢二はデザインにも力を入れていたので、この時代の建物の装飾にはドンピシャなんでしょう。夢二再発見の展覧会でした。(7/4)

2024年08月06日

コメント(0)

-

武井武雄展 目黒区美術館

戦前から戦後活躍したこのおもしろい名前の画家は全く知りませんでした。ただ幼いころキンダーブックなどを愛読していたので、どこかで見たことがある絵だなぁと思いました。サブタイトルに「幻想の世界へようこそ」とあるとおり、ファンタジックな絵が多く、子どもも大人も楽しめる作品ばかりでした。かわいいイラストも素敵でした。刊本という、いろいろな技法を駆使して手作りで作った数量限定の本も見事でした。最後、黒柳徹子の童話に挿絵を描くことを約束した直後に亡くなられ、残った作品で絵本を作り上げたという「木にとまりたかった木のはなし」もじっくりと味わい大満足でした。(7/27)

2024年08月06日

コメント(0)

-

写本 — いとも優雅なる中世の小宇宙 国立西洋美術館

過去に奥の部屋で何回か見てきましたが、その都度、中世の手仕事の見事さ、そしてその美しさに感動を覚えました。今回はその内藤コレクション150点を一気に地下の企画展示室で公開しています。印刷技術がまだなかったヨーロッパ。中国から木版印刷が伝わったのが15世紀初頭。そのあとグーデンベルグの活版印刷が発明されたのが、15世紀中頃と印刷技術が発明されるのはけっこう遅いのにはちょっと驚きました。だから中世の時代はこんなに美しい写本がひとつひとつ作られて大切にされてきたのでしょう。とにかくそれぞれの本の装飾が美しすぎます。美しいフォントの文字の間に巧みに様々な動植物や人物が配置されていたり、縁を飾っています。職人たちの努力は並大抵のものではありません。西洋美術館に寄付していただいた内藤裕史さんには、ひたすら感謝です。こういう個人コレクションの寄付によって、美術館は成り立っているんだということをひしひしと感じました。(そもそも西洋美術館は松方コレクションから始まったものですし。)中世は暗黒時代というイメージが強いのですが、いつの時代も人々は「美」を求めているのだなと実感しました。

2024年08月05日

コメント(0)

-

7月の読書

7月の読書メーター読んだ本の数:8読んだページ数:2829ナイス数:224サクラ秘密基地の感想たまに朱川湊人の昭和テイストの作品を読みたくなります。こちらでの読友さんの記事をみて写真がテーマの作品集だったと気づきました。そういえば最近はアルバムなんて作らなくなりました。紙の写真をもらうこともほとんどありません。遺影も用意しなくてはならないかなとふと思いました。読了日:07月03日 著者:朱川 湊人オーダーメイド殺人クラブ (集英社文庫)の感想いじめ事件のニュースを聞くたびに学校は厄介だなぁと思う。女子中学生のヒリヒリしすぎる人間関係、とんちんかんな教師たち。読んでいて苦しくなるが、結末は明るくてよかった。読了日:07月06日 著者:辻村 深月水車小屋のネネの感想新聞連載時に途中で投げ出してしまったのでリベンジ。ヨウムってこんなに賢いのかとびっくり。後半はドラマの勢いが失速した感じがしました。ネネの長生きには乾杯。読了日:07月11日 著者:津村 記久子詐欺師と詐欺師 (単行本)の感想大どんでん返しのあるコンゲーム小説を期待して読みましたが、まったくの期待外れ。出だしは好調だっただけに残念でした。主人公は魅力的なんですが。読了日:07月20日 著者:川瀬 七緒ある行旅死亡人の物語の感想彼女はなぜ大金を持ちながら貧しい生活をしていたのか?共にいた男性は誰だったのか?など謎は残ったまま解決しないのはすっきりしなかったが、誰だか分かっただけでも良かったと言うべきか。読了日:07月21日 著者:武田 惇志,伊藤 亜衣水の柩 (講談社文庫 み 63-2)の感想大どんでん返しのあるスカッとしたミステリを期待して読みましたが、そういう感じではなくて、男子中学生が主人公の青春小説でした。物語の核心となる同級生に対しての主人公の恋愛感情はどうだったのかなというところが疑問に残りました。読了日:07月24日 著者:道尾 秀介木挽町のあだ討ちの感想昨年のこのミス第6位。直木賞、山本周五郎賞受賞も伊達ではない。なぜ仇討の顛末より、市井の人々の生きざまが語られるのかという疑問にもすっきりと答えるラスト。その結末はなんとなく予想もついたが、読後感は心地よい。読了日:07月25日 著者:永井 紗耶子冬期限定ボンボンショコラ事件 (創元推理文庫)の感想中学生の時の事件と高3の現在の事件が巧みにリンク。意外な真犯人。高校シリーズは終わり、次作は京都の大学シリーズになりそうな予感。怒涛の後半は一気読み。読了日:07月29日 著者:米澤 穂信読書メーター

2024年08月05日

コメント(0)

-

シアスター・ゲイツ展 アフロ民藝 森美術館

日本の「民藝」と黒人の人種差別の撤廃を訴えるスローガン「ブラック・イズ・ビューティフル」と重ねて捉えたというアフロ民藝。今まで、西洋文化と日本文化の融合というテーマの展示は何度か見た記憶があるが、黒人文化と日本の民藝との融合というテーマは初めて。とにかく各部屋の開放的な空間の中に展示されるインスタレーションはどれも心地よく楽しめた。黒人差別問題をテーマにした作品も何となくそうなのかなと思ったくらいで、深く理解はできなかったのだが、常滑焼と融合した焼き物の作品は造形的にも楽しめた。いろいろな造形の焼き物があって楽しい。圧巻は最後の「みんなで酒を飲もう」のコーナー、天井にはミラーボール。壁面にはずらっと並んだ信楽の「貧乏徳利」。ディスコを再現したインスタレーションだがけばけばしく落ち着いた空間だった。(7/4)

2024年07月25日

コメント(0)

-

神護寺展 東京国立博物館

東博の平成館の企画展です。この時期、カルティエ、内藤礼と東博は多彩なジャンルの企画展が開かれていて、楽しいです。昔々、神護寺の長い階段を上って薬師如来を見に出かけたことを思い出します。今回はわざわざ高尾から虚空蔵菩薩と共にお出ましくださいまして、本当にありがたく思います。国宝薬師如来立像は最後の神護寺の彫刻のコーナーでお目にかかれます。日光月光菩薩像と共に展示されていて、横からも眺めることができます。横から見ると顎がとがっていていかつく感じます。肉付きのよい身体に鋭い衣文線がすばらしい。肉眼ではお顔の瞳の様子がどうなっているのかよく分からなかったので、次回は単眼鏡を持って確認しようと思いました。十二神将はほとんど江戸時代のものですが、鋭い影が映るライティングの見事さもあり、迫力満点の展示になっていました。そのほか、子どもの頃、教科書でおなじみの源頼朝像。これが神護寺にあったことは知りませんでした。「伝」となったのはいつ頃のことだったでしょう。国宝の両界曼荼羅は前期は胎蔵界の展示。これも単眼鏡が必要でした。後世の写本でオリジナルの図像を確認しました。空海といえば、「風信帖」と暗記しているのですが、これは後期展示。やはり国宝の「灌頂歴名」が展示されています。最澄の名前が第一に記載されているのが興味深かったです。(7/19)

2024年07月25日

コメント(0)

-

UESHIMA MUSEUM オープニング展

渋谷にできた「UESHIMA MUSEUM」のオープニング展にでかけました。6月1日にオープンしたばかりの現代アート専門の美術館です。よく知っている作家から、まったく初めて名前を聞く作家まで、多くの現代アートがあってとても楽しめました。最近、お気に入りの宮永愛子の作品がありました。「くぼみに眠るそら-寝虎-」。いつも思うのですがこのトラはナフタリンが昇華したら果たして存在するのか否か?禅問答みたいなテーマです。宮島達男の作品もありましたが、ずいぶんとこじんまりとしています。薄暗い中での展示でしたが、この作家の作品はやはり真っ暗な中で見たほうが神秘的ですね。逆に面白かったのが、オラファー・エリアソンの「Eye seeyou」。このように鏡を使った作品に出合うと震えます。塩田千春の糸が張り巡らされた作品も見応えがありました。「存在様態」シリーズは赤い糸の髑髏と黒い糸に支えられた二脚の椅子のオブジェ。メメント・モリという言葉が頭の中に響いてきます。ダン・フレイヴィンの作品も、ミニマリズムの作家の中では、実際に見ていてもきれいでなかなか楽しかったです。地下は抽象画の部屋でした。リヒターとイケムラレイコくらいしか知りませんでしたが、ぼうっと座っていると、高揚感が湧き出てきます。名和晃平のピクセルの鹿や杉本博司の写真もあり、このあたりは、私の壺にドンピシャとはまります。ただ、各展示室が個室のようになっていて、入口にQRコードのチケットをかざさないと入れません。うまく読み取れないことも多く困りました。横開きではなくふつうのドアのような扉なので、人がいると開け閉めしずらく、また会場内に段差があったりして、バリアフリーには配慮されていないのが、残念でした。高齢者にはちょっと利用しずらかったです。

2024年07月03日

コメント(0)

-

6月の読書

6月の読書メーター読んだ本の数:11読んだページ数:3277ナイス数:259私と踊って (新潮文庫)の感想19作品の短編集。すんなり頭に入ってくるものとそうでないものがあった。「死者の季節」はじわっと怖かった。ピアニストの話「二人でお茶を」も好みの作品。読了日:06月02日 著者:恩田 陸1日1万歩を続けなさい 医者が教える医学的に正しいウォーキングの感想さっと読了。いろいろなエビデンスをもとにウォーキングの効能が紹介されていました。バナナと納豆の朝食に挑戦しようと決意しました。読了日:06月02日 著者:大谷義夫八月の御所グラウンドの感想映画の「フィールドオブドリームス」が大好きなので、「八月の御所グラウンド」にハマりました。最終戦どうなったかな。「十二月の都大路上下ル」も女子高生の清々しい友情、ステキでした。読了日:06月05日 著者:万城目 学劫尽童女 (光文社文庫)の感想序盤、避暑地にひっそりと暮らすある家族に迫る魔の手というストーリー。胸のすくようなどんでん返しに引き込まれる。そのうち、どんどん世界観が広がっていってあれよあれよという間に読了。読了日:06月11日 著者:恩田 陸60歳からめきめき元気になる人 「退職不安」を吹き飛ばす秘訣 (朝日新書)の感想これまでのように事務的な本を読むのをやめようと読書の効用をうたっていながら、本書のようなノウハウ本を読んでしまう矛盾。しかし伊能忠敬の生涯には再度驚かされた。読了日:06月12日 著者:榎本 博明ちぎれた鎖と光の切れ端の感想前半、クローズドサークルの連続殺人事件。後半の連続殺人事件にどうつながるのかと思ったら、前半の事件の関係者だったという事実。ラストにトリックがすっきりと解決するこの手の話が好きな人には楽しいかもしれないが、意味もない殺人が多すぎ読んでいて辛かった。読了日:06月17日 著者:荒木 あかね伊東忠太動物園の感想築地本願寺や大倉集古館は有名なので伊藤忠太設計だと知っていたが、中山法華経寺にも伊藤忠太設計の建物があるとは知りませんでした。さっそく出かけなくては!読了日:06月19日 著者:藤森 照信,伊東 忠太アリアドネの声の感想本当にこの女性は三重苦の障害者なのかという疑問もすっきり。ラストのどんでん返しは感動の結末だった。ただ物語がうまく出来過ぎの感もあり、一部脇役(知事や市長、ユーチューバー)などの言動が全体の質を下げているように思えた。読了日:06月20日 著者:井上 真偽隠された聖徳太子 ――近現代日本の偽史とオカルト文化 (ちくま新書 1794)の感想隠された十字架を読んだ時の衝撃は大きく、今の今まで法隆寺は聖徳太子の怨霊を鎮める寺で、呪い封じのため救世観音には光背が釘で打ちつけられていると信じていた。つい先日、博物館でユダヤ人の埴輪はありますかと尋ねられ???・・だったが、本書を読んで何を聞かれたのか分かった。読了日:06月23日 著者:オリオン・クラウタウ世界でいちばん透きとおった物語 (新潮文庫 す 31-2)の感想なるほど透きとおっていました!実在の作家が実名で出ていて親近感がわきました。本に対する愛情が満ち溢れている物語でした。読了日:06月25日 著者:杉井 光骸の爪 (幻冬舎文庫 み 11-3)の感想ホラー系を期待して読みましたが、そうではなく完全なミステリでした。アッと驚く真犯人。見事な伏線回収でしたが、結末は悲しかったです。読了日:06月29日 著者:道尾 秀介読書メーター

2024年07月02日

コメント(0)

-

「結 MUSUBI」展 東京国立博物館

東博の表慶館で開催されているカルティエの工芸品と日本の現代作家の作品をコラボした素敵な展覧会でした。ジャポニズム感満載の19世紀の工芸品の美しさには目を見張ります。キラキラ、キラキラと輝く宝飾品のオンパレードかと思ったら、それだけではありませんでした。昨年、松濤美術館の展覧会で見た杉本博司の藤の写真の屏風とカルティエのフジの花のブローチとのコラボなど、日本の現代作家との共演が大部分です。1階と2階を結ぶ二つの階段には、どちらも束芋の映像作品が投影されています。一見きれいですが、よく見ると結構どぎつかったり生々しく感じました。宮島達男の暗闇の中で、点滅しながら回転し流れていく数字。いつも彼の作品を見て思うことですが、数字と数字の切り替わる瞬間に何があるのだろうかと感じます。それは永遠なのか、それとも沈黙なのか。とにかくぼうっと見ていて時の経つのを忘れてしまいます。川内倫子の映像もよかったです。ちょっと前の田舎。長年連れ沿ったおじいさんとおばあんの日常。そして別れ。淡々としたスライドショーの中でゆったりと自然と人生が映し出されていました。ビートたけしの作品がなぜかたくさんありました。こんなのは好みです。

2024年07月02日

コメント(0)

-

三島喜美代-未来への記憶 練馬区立美術館

ちょうど新日曜美術館のアートシーンで紹介されていてぜひ見に行きたいなと思っていたところ、新聞に訃報が載っていてびっくり。追悼の意を込めながら鑑賞しました。私がこの作家を知ったのは、天王洲アイルにあった巨大なゴミ箱のオブジェでした。缶ビールやら日本酒やらの段ボール箱が折り曲げられて捨ててあって、これが陶でできているとは!と驚愕したことを覚えています。さてこの展覧会。1階は初期の抽象画やコラージュ作品、シルクスクリーンなどの展示が中心です。昭和の時代を感じる懐かしい光景の作品があったり、なかなか面白かったのですが、本人は、これではだめだと思い、陶による作品を作り始めます。ガラスケースの奥にそんな「割れる印刷物」の初期作品が並んでいます。溢れる情報を永遠に保存しようと陶に写してみたけれど、実は陶も割れやすいんだ....という情報化社会の不安を表現しているとのこと。なるほど!と感心。2階の会場は、そんな陶の作品ばかり。ただ陶で表現されるのは、情報から空き缶や古雑誌、段ボールなどのゴミに変わっていきます。おまけにそれらがどんどん巨大になっていきます。途中で陶製の空き缶のオブジェを実際に触れるコーナーがありました。さすが陶でできているため、かなりの重さがあります。やはり触ってみないと分かりません。<先日、オッペンハイマーの映画を見たばかりなので印象に残りました>そして一部屋すべてを使った「20世紀の記憶」のコーナー。ひとつひとつに20世紀の様々な新聞記事が写し出されたレンガ片。その数何と1万個を超えているとのこと。廃墟のようです。過去の情報は実態を伴わない「記憶」なんだなぁと思いました。それでも20世紀後半を生きた自分には「記憶」がありますが、実体験のない若者にはどう映るのでしょうか。入口に追悼文が掲示されていました。合掌。しっかりと記憶に残る素晴らしい展覧会でした。(6/27)

2024年06月30日

コメント(0)

-

走泥社再考 菊池寛実記念 智美術館

走泥社は戦後すぐに生まれた前衛陶芸家のグループです。器などの実用品ではなく、オブジェとしての立体の陶芸作品を製作したグループです。名前だけは知っていたのですが、まとまった作品を見たことがなかったのでいい機会となりました。特に見たかったのは八木一夫の「ザムザ氏の散歩」です。前衛陶芸といえば、いつも引き合いに出されるこの作品。カフカの「変身」からインスパイアされた作品です。とにかく、よくこれで立っているなぁというのが初めて見た際の印象。ころころと転がりながら散歩するへんてこな虫を連想します。初期の頃の八木一夫はまだこんなにかわいい器を作っていました。「春の海」という器です。蕪村の「春の海 ひねもす のたりのたりかな」を連想しました。フグが海中をゆっくり泳いでいるさまを思い起こします。とてもかわいい作品です。こちらの「二口壺」はミロかピカソの作った器に似ています。これもいい味わいでした。八木一夫以外でも気に入った作品がありました。川上力三の「面相」という作品です。海辺のフナムシに見えました。じっと見ていると動き出しそうな気がします。「かたりべ」と題されたこちらも、山の中で妖怪にじっと見つめられているような気になりました。森里忠男の作品には笑えました。楽しくてたまりません。陶器でもこんなに楽しめるんだと実感した展覧会でした。(6/8)

2024年06月18日

コメント(0)

全1691件 (1691件中 1-50件目)

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 「地図と測量の科学館」国土地理院を…

- (2025-02-17 15:45:02)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- 模型やってる人、おいで!

- ドイツPkw.K1 キューベルワーゲン82…

- (2025-02-17 05:55:50)

-