PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

「歩いて見よう 藤沢宿」と書かれた、藤沢宿にちなんだ浮世絵箱が

遊行通り四丁目商店街より国道467に合流した地点より藤沢橋まで

両側の歩道際に22ヶが並んでいる。

今まで気になっていたのでしたが、今回、2日間に渡った箱根駅伝観戦の後、

徒歩にて見物そして撮影してきました。

遊行通り4丁目から藤沢橋にかけてトランスボックスに藤沢宿にちなんだ浮世絵が

ラッピングしてあるのです。トランスボックスは、街路より電柱をなくし景観を良くするために、

地中ケーブル工事にともなう、電力会社の配電箱なのです。

デコボコの表面に浮世絵をラッピングしたことにより落書き等がなくなったと。

1番

それぞれの下記説明は

『http://ecom-plat.jp/fujisawa-chiku/group.php?gid=10070』より抜粋しました。

浮世絵箱の下側に書いてある説明文には「十四代将軍家茂の上洛にちなむ東海道シリーズで『上洛東海道』と言われているものの一つ。

鳥瞰的な構図で遊行寺坂上から大鋸橋(現、遊行寺橋)まで続く行列の長さが強調されている絵。

手前の鳥居は江の島一ノ鳥居です。

遊行寺の山門は現在と異なり仁王門となっている。作者: 橋本貞秀 制作時期:文久3年(1863)

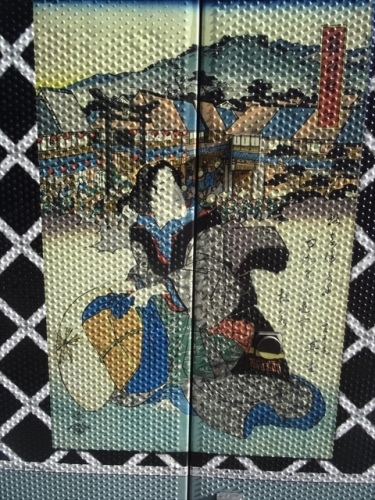

2番

安藤広重作 『東海道五拾三次之内 藤澤』。

藤澤は、時宗の総本山である 遊行寺の門前町として生まれ、東海道の宿駅となり発展。

藤澤橋の手前の鳥居は、ここから5キロほど先の江ノ島弁財天の入り口を示している。

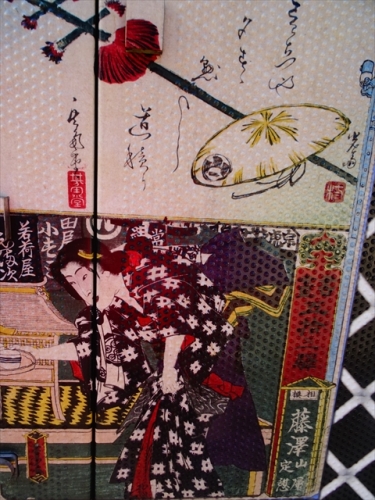

3番

『藤澤』

女性の艶姿を前景に大きく描いた「美人東海道」シリーズの一つで、背景には

江ノ島一ノ鳥居付近の様子が描かれ、旅姿の女性像の右側には、

宮戸連(俳句の結社)其生の「此しゆく(宿)に ゆかりの色や杜若(かきつばた)」

という句が添えられている。

4番

『東海道五拾三次之内 藤澤図』

「五拾三次景色入女画」シリーズの一つで、バックの風景画は広重の保永堂版東海道に

非常によく似ている。保永堂版に描かれた時間を少し進めたような感じ。

後ろの小山は遊行寺で、大鋸橋(現遊行寺橋)付近を表している。

5番

『東海道 藤澤』

十四代将軍家茂の上洛を意識して出版された「上洛東海道」と同じく、宿場の風景に

行列を描き込んだシリーズ。朝霧のなか、大鋸橋(現遊行寺橋)を行列が通り過ぎて

いくところをシルエットで描いたもので、左手前の鳥居は江の島一ノ鳥居。

上方の屋根は遊行寺。

6番

『東海道一 ト 眼千両 藤沢 弁天小僧菊之助』

人気歌舞伎役者をゆかりの宿場を背景に描いたシリーズ。

「一眼(目)千両(ひとめせんりょう)」とは、一目見ただけで千両という大金を

払う価値があるというたとえ。白波五人男の一人、女装した弁天小僧菊之助に

扮する四代市村家橘(いちむらかきつ。のちの五代尾上菊五郎)が

「知らざあ言って聞かせやしょう」と見栄を切るところ。

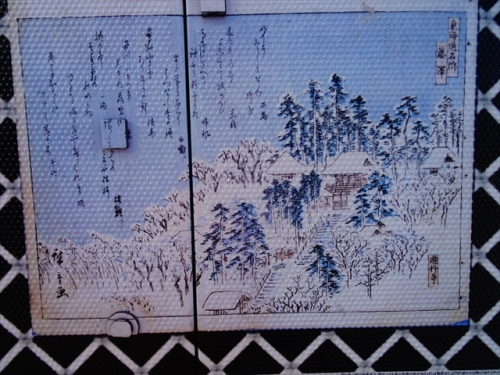

7番

『東海道名所 藤澤 遊行寺』

遊行寺山門の雪景色で、現在よりも急な参道の突き当たりには重厚な仁王門が描かれ

狂歌が添えられている。この門は江戸時代に遊行寺が発行している境内絵図にも

同様に描かれている。

8番

『東海道五十三次之内 藤澤(行書東海道)』

このシリーズは表題の書体から俗に行書東海道と呼ばれる。

画面右に江の島一ノ鳥居、辯才天と書かれた扁額が掲げられている。

左の茶色の橋は大鋸橋(現遊行寺橋)。

橋の上には御神酒枠(おみきわく・大山から水や酒を持ち帰るためのもの)を

担いでいる大山詣の帰りの一行が描かれている。

9番

『東海名所 改正道中記 藤澤 江のしまみちの鳥居』

三代広重描くこのシリーズは、明治前期の東海道各宿駅の風景が華やかな色彩で

描かれている。大鋸橋(現遊行寺橋)には馬に乗った外国人が描かれ、明治時代を

象徴。横浜居留地から十里四方以内は外国人の通行が認められていた。

10番

『書画五拾三駅 相模藤澤 山帰定憩』

このシリーズは上部に文人墨客の文章と絵、下部には各宿駅ゆかりの故事、

伝承や風景が描かれている。表題の「山帰」の山とは大山(雨降山)のことで、

女性のうしろの縁台には、大山詣をあらわす御神酒枠(おみきわく。大山から

水や酒を持ち帰る容器)が置かれている。また、右端の「電信柱」が、

明治の街道を象徴している。

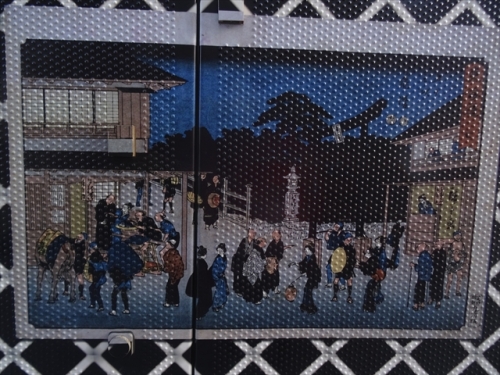

11番

『東海道 五十三次 藤澤(隷書東海道)』

このシリーズは表題の書体から俗に隷書東海道と呼ばれ、保永堂版、行書版と共に

三大傑作シリーズの一つ。藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居

(江の島道入口)、左手にあるのが大鋸橋(現遊行寺橋)。

宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、にぎわいが感じられる。

・・・ つづく

・・・

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07