PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

大内宿の大型バス有料駐車場には多くの観光バスが列をなし満車状態。

バスを降り観光開始。

大内宿周辺散策路案内と駐車場の乗務員休憩所。

大内宿を守る住民憲章

2.保存優先の原則

保存をすべてに優先させるために、大内宿と旧街道沿いの観光資源

(建物・屋敷・農耕地・山林等)について、「売らない」「貸さない」「壊さない」の

三原則を貫く と。建物の現状変更はすべて申し出ること と。

大内宿MAP。

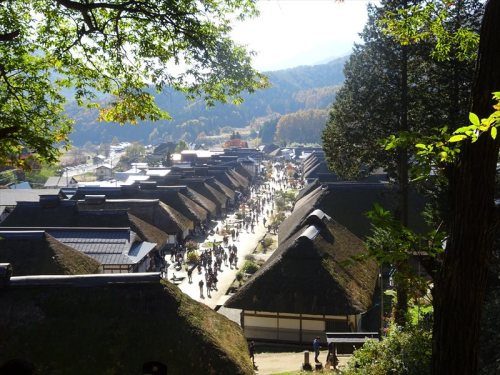

人気観光スポットのこの「大内宿」は、福島県南部の人里離れた山間部に30軒以上の

茅葺き屋根の民家が立ち並ぶ江戸時代から残り続ける宿場町。

約400年以上前、江戸時代には運搬路として重要な道であった会津西街道(日光~会津)

沿いの宿場町として参勤交代で江戸へ向かう大名や旅人の宿場町として栄えた。

中には、あの伊達政宗が小田原参陣、豊臣秀吉が奥羽仕置きで、この大内宿を通行した

記録があるのだと。

2時間の自由行動と言うことで、時間に十分余裕があるため、のんびりと宿場町の

散策開始。

正面の山も紅葉の真っ最中。

大内宿は重要伝統的建築物群保存地区。

保存地区は旧街道に沿った宿場を中心とする南北約500m、東西約200mの範囲。

大内宿は、会津城下と下野の国(しもつけのくに)(栃木県日光市今市)を結ぶ

全長130キロメートル(32里の区間)の中で会津城下から3番目の宿駅として

1640年ごろに整備された宿場町。会津西街道は関東側からの呼称で、会津側からは

下野街道(しもつけかいどう)あるいは南山通り(みなみやまどおり)とも称されていた。

会津藩主の18回に及ぶ江戸参勤と江戸廻米の輸送と、当時会津藩と友好関係にあった

米沢藩・新発田藩なども頻繁に利用した重要路線であったと。

この日も昼前であったが多くの観光客が。

旧街道の両側には約50cm幅の小川があり清流が勢いよく流れていた。

そして真っ赤に紅葉したモミジが迎えてくれた。

清流で売り物の飲料を冷やす姿も。

大内宿「本家扇屋」 。

大内宿で唯一「蔵」に泊まれる民宿。囲炉裏でおしゃべりしながら美味しい地元の料理を

たっぷり楽しめると。

黄色のモミジも赤に負けじと。

どの家屋も土産物屋や食堂を営んでいた。

多くの本格的手打ち十割蕎麦屋が散在。

高倉神社入口の鳥居。

木を切り出し皮を剥いただけのような鳥居がそびえ立っていた。

この鳥居は、後白河天皇の第2皇子(高倉以仁王)の霊を祀ったとされる

高倉神社へと続く鳥居で、一の鳥居から三の鳥居まで続いていた。

この大内宿に立っているのは一の鳥居。

そして旧街道の反対側には鉄骨製の火の見櫓そしてその上には放送用のスピーカーが。

標高650mの山間の街道の両側に整然と建ち並ぶ宿場情緒を色濃く残す家並みは、

タイムスリップの世界であり、思わず溜息がでるほどの景色。

布で作った野菜や果実を土産物として売る店。

大内宿の最奥に向かう。

浅沼食堂。

一番見晴らしが良い店。大内宿の最奥の高台に位置し、唯一集落全体を見渡せる食事処。

手前に湯殿山と刻まれた石碑が。この高台が湯殿山と呼ばれているのだと。

良阿養仙居士?の墓か?。

赤の衣装を纏った地蔵様。

モミジの色のアンジュレーションが見事。

階段を上り大内宿の北端に位置する浄土宗の寺院・正法寺を訪ねる。

周囲は黄色く紅葉した銀杏の木々が。

大名家などの庇護がなく村内で管理運営し、寺の周囲には子安観音を始め、

湯殿山碑などの石碑や石仏が参道附近に安置されていたのであった。

大内宿周辺は戊辰戦争(1868年(慶応4)~)の激戦地(大内峠では40名が戦死)となり

正法寺は官軍の詰め所になったと。

本堂。

会津藩の砲兵隊頭取、笹沼金吾は大内峠の戦いで敗退した後も

1人で官軍に切り込んだと伝わる人物で壮絶な戦死の後、この大内宿の住民が

密かに正法寺境内に埋葬したと伝えられていると。

寄棟茅葺きの子安観音堂。

子安観音は、女性や子供の守り神で、子宝や安産、子供たちの健やかな

成長を祈る観音様。

林の中にある大内宿見晴場所に向かう。

今もなお当時の状態で30軒以上の茅葺き屋根の民家が立ち並んでおり、

江戸時代にタイムスリップしたような光景を楽しむ。

林の中も陽光が差し込み空気も赤く染まった感じ。

道のない林の法面を苦労して上り、BEST SPOTを発見。

![10093[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/8fe4edfd026c91d42ab5d527f05e933b2ab6ff29.15.2.2.2.jpg?thum=53)

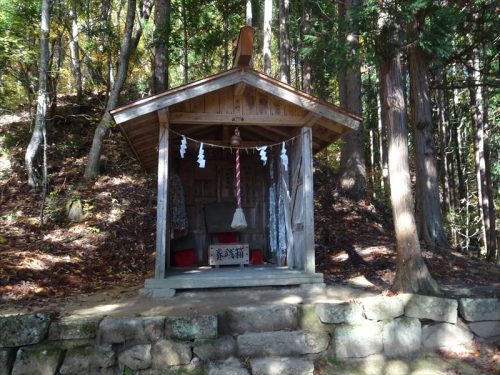

更に進むと小さな社・弁天堂も。

弁天堂の手前の急な石段を下りきったところで振り返ると、斜面には

庚申塚石塔群が立てられ、その先には三仏堂が建っているのが見えた。

六臂青面金剛刻像。

紅葉の下に吉村善七之墓と刻まれた墓石。

文字庚申塔と阿弥陀仏と刻まれた石碑。

大内宿上の山裾にある三仏堂。

修験信仰の本尊仏である不動明王、役小角、孔雀明王の三仏が祀られていると。

そして道を戻り「桜木姫の墓」を探したが見つからず再び宿場町に

引き返したのであった。

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08