PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

昨年末に長男夫婦に第1子が誕生し、出産場所の岡山に妻とともに孫とその母親に会いに

行ってきました。年末28日でしたが、何とかのぞみ指定席を別々の席では

ありましたが確保し、前夜泊向かいました。

29日は帰省客で大混雑は明らかで席は確保できないとの判断でした。

そして翌日のホテルの部屋からの朝焼け。

そしてこの日の日の出は我が家から20分以上の遅れ。

眼下には岡山駅の新幹線ホームが見えました。

大学病院でもあり、面会は午後からとのことで、午前中は岡山市内観光に。

まずは一度行ってみたいと思っていた西大寺へ岡山駅から赤穂線の電車に乗り

20分強で到着。

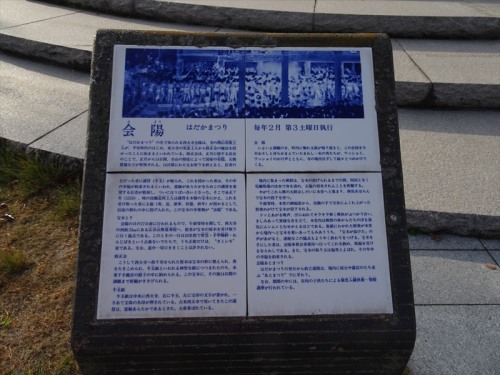

「はだか祭り」とも呼ばれ、日本三大奇祭としても全国的に有名な西大寺会陽。

厳冬の深夜、西大寺観音院の本堂御福窓(ごふくまど)から投下される

2本の宝木(しんぎ)をめぐって、約10,000人のまわしを締めた裸の男たちが

激しい争奪戦を繰り広げます。そのさまは、圧巻で勇壮そのもの。

この宝木を取った者は、福男と呼ばれ、福が得られると言われています。

今年・平成29年は2月18日(土)に行われるとのこと。

この西大寺会陽が、平成28年3月2日に国の重要無形民俗文化財に指定されたと。

徒歩にて街の中を流れる川沿いを歩き西大寺に向かう。

そして駅から20分弱で西大寺に到着。

吉井川にかかる会陽橋を渡ると西大寺境内へ。

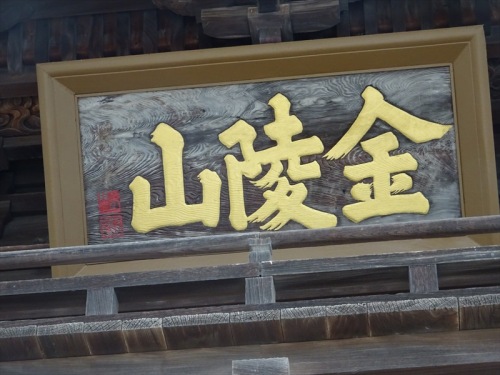

正式名称は「金陵山(きんりょうざん)西大寺」といい、高野山真言宗別格本山で、

本尊は千手観音。

牛玉所殿 。

明治13年(1880)再建の、拝殿・本殿・奥殿と分かれる神仏習合の鎮守堂。

複合社殿と言われ、本殿には楼閣を乗せ、軒垂木部分では国内でも唯一の構造を持つなど、

極めて珍しい堂であると。

薬師慈光堂殿。

堂内には薬師如来をおまつりしている。

薬師如来は12の大願を発し、瑠璃光を以て衆生の病苦(精神面を含め)を救うと。

美しい竹塀に囲まれた水子地蔵尊。

松田壮三郎翁頌徳碑(しょうとくひ)。

今はなき西大寺鐵道(さいだいじてつどう)初代社長とのこと。

普陀南海観音。

中国観音霊場会は普陀山仏教協会の交流10周年を記念して普陀山から十分の一の大きさの

南海観音像の贈呈を受け、第一番札所のこの寺に祀られたと。

本堂。

文久3年(1863)現在の本堂が再建された。正面12間に側面14間の巨大な構築は県下随一を誇り

会陽の宝木投下の御福窓を設けるなど、特異な建築様式を伝えていると。

岡山市指定重要文化財。

ネットの先には御福窓が見えた。

会陽の際、この窓からシンギ(御福ともいわれる)が投げ入れられる窓である

ことからこの名前がついていると。

梵字「バク」は釈迦如来を表しているのだ。

三重塔と仁王門。

石鳥居の奥にあるのは垢離取場(こりとりば)。

会陽裸祭りのとき、熱気で火照った身体を水の張られたこの垢離取場で浄めるのだと。

奥には噴水の出る観音像が立っていた。

寺宝の西大寺縁起絵巻を見ると、裸たちは吉井川で垢離を取って境内に入っていた様子が

描かれているとのこと。鉄道が開通し、水運が廃れて以降、川からのアクセスがなくなり、

今は岸辺に建設された道路により吉井川から完全に隔絶されているため、独立した石造りの

垢離取場となっているとのこと。

三重塔。

方三間(5.4m)三重の本瓦葺。典翁上人の発願によって延宝6年(1674)に完成。

文政8年(1825)には、花崗岩切石積基檀の上に地上げされたことが、

修理棟札や宝珠納入物の結縁文書によって判明したのだと。

岡山県指定重要文化財。

仁王門を外から。

元文5年(1740年)建立。

県下最大規模で、門の欄楯(らんじゅん)に正北方から東南西へ廻って、

順に十二支の彫刻がめぐらされている。

「金陵山」の扁額は釈逸山の書。

仁王門を入ると右手に手水舎。

龍の口から清めの水が。

石門。

寺伝によって竜宮の形に造られたもので門の下半分が石で造ってあるので石門と云う。

内側に寄進者の名が刻まれているが、これは頼山陽が40歳の時、自ら毛筆で直接に

石に書いたものを彫ったものであると。

文政2年(1819年)建立。

北向地蔵と千手観音。

「地蔵菩薩を北向きに供養すれば土地家屋安穏にして失亡天に生じ、現世には福寿増長、

厄難消除下さる」と明示されているのだと。

「佛光普照」の文字が。

佛光は太陽と同じように平等に普(あまね)く照らす と。

多くの方々の頌徳碑であろうか。

恵比寿神社。

脇門か。

輪蔵。

経典を納める木造の回転式書架「輪蔵(りんぞう)」を備えた六角堂。

輪蔵は高さ4m、幅3.6mの八角柱。側面に突き出た取っ手を押しながら歩くと回転する。

江戸時代後期の1854年に建造されたが、老朽化に伴って少なくとも50年ほど前には

回転しなくなり、六角堂ごと閉鎖されて来た。

同観音院は、本山の高野山(和歌山県)が2015年に開創1200年を迎えるのを記念し、

12年から六角堂の修復に着手し2014年3月に完成したと。

高祖堂。

1671年(延宝3年)築。弘法大師を祀る堂。

本堂を仁王門側から。

見事な鬼瓦とその下の彫刻。

鐘楼門。

西大寺本坊の客殿にいたるこの門は、高祖堂と同じ頃に建てられたといわれている。

ここにかかる梵鐘は、国指定重要文化財。

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10